Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verbrecher Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Tagebücher in Einzelheften

- Sprache: Deutsch

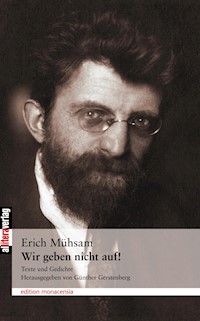

Erich Mühsam führte zwischen 1910 und 1924 Tagebuch. Er war Lyriker und Anarchist, Satiriker und Revolutionär und einer der führenden Köpfe der Münchener Räterepublik. In seinen Tagebüchern hat er sein Leben festgehalten - ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber - und niemals langweilig. Sie sind ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument. Die historisch-kritische Ausgabe der "Tagebücher" wird seit 2011 von Chris Hirte und Conrad Piens herausgegeben. Sie erscheint in 15 Bänden als Leseausgabe im Verbrecher Verlag und zugleich als Online-Edition unter muehsam-tagebuch.de. Begleitend werden nun die "Tagebücher in Einzelheften" als E-Books veröffentlicht. Jedes Einzelheft dieser mitreißenden Tagebücher ist mit einem Register versehen und verschlagwortet. Die hier vorliegende Ausgabe ist das Heft 1.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erich Mühsam

Tagebücher in Einzelheften

Heft 1

22. August – 5. Oktober 1910

Herausgegeben von Chris Hirte und Conrad Piens

Erich Mühsam (1878–1934) hat 15 Jahre lang, von 1910 bis 1924, sein Leben und seine Zeit im Tagebuch festgehalten, ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber – und niemals langweilig. Mühsam macht die Nachwelt zum Zeugen eines einzigartigen Experiments: Er will Anarchie nicht nur predigen, sondern im Alltag leben. Er läßt seiner Spontaneität, seiner Sinnlichkeit, seinen Überzeugungen freien Lauf und beweist sich und seiner Mitwelt, daß ein richtiges Leben im falschen durchaus möglich ist – man muß es nur anpacken. Auch das Schreiben ist Aktion, in allen Sätzen schwingt die Erwartung des Umbruchs mit, den er tatsächlich mit herbeiführt: Die Münchner Räterevolution ist auch die seine, und die Rache der bayerischen Justiz trifft ihn hart. Doch sein Sendungsbewußtsein verleiht ihm eine Kraft, die ihn auch über die schlimmen Jahre der bayerischen Festungshaft rettet.

Mühsams Tagebücher sind ein Jahrhundertwerk, das es noch zu entdecken gilt. Sie erscheinen gedruckt in 15 Bänden, als eBooks in 35 Einzelheften und zugleich im Internet auf www.muehsam-tagebuch.de, wo neben dem durchsuchbaren Volltext auch ein kommentiertes Register und der Vergleich mit dem handschriftlichen Original geboten wird.

Château d’Oex.

la Soldanelle 22. August 1910.

Montag.

Bei strömendem Regen war ich eben unten im Dorf, um mir dies Heft zu kaufen. Es soll mein Tagebuch sein. Ich glaube kaum, daß ich es in der Art führen werde, wie damals im Gefängnis. Dazu giebt’s hier bei aller Beschäftigungslosigkeit und bei aller Langeweile zuviel zu tun; dazu habe ich auch hier bei aller Zeitbindung und bei aller Willensbeschränkung noch immer zuviel Freiheit. Ich werde schwerlich jeden Tag zu Eintragungen kommen – und jedenfalls kaum je zu ausführlichen. So werde ich mich also einrichten müssen.

Daß ich hier bin, ist merkwürdig genug. Eine Sanatoriumskur hielt ich schon während des Prozesses (22.–25. Juni) und vorher für nötig. Im Juli mußte ich noch erst für die zweite Monatshälfte nach Frankfurt ans Cabaret (Mary Irber: Rotschildt-Maitresse); nach 8 Tagen mit Krach fort. Dann Berlin, wo ich sämtliche Geschwister traf. Unterzeichnung eines ärgerlichen Familienkontraktes in der großväterlichenErbschaftsangelegenheit (Ich sage zu allem »Ja«, bis sich eines Tages die Achse dreht.) Papa, der im April einen schweren Herzschwächeanfall hatte und zur Rekonvaleszenz nach Kudowa geschickt war, kam über Berlin zurück. Mehrere Tage dort mit ihm zusammen. Für beide Teile gleich qualvoll. Immer wieder die gleiche Taktik: wir vermeiden Anstößiges, wir vermeiden, mit einander allein zu sein, wir gehn vorsichtig umeinander herum. Er sucht manchmal Gelegenheit zu spitzen Anzüglichkeiten. Ich halte das Maul.

Nach seiner Abreise untersuchten mich Hans und Julius, stellten Herzerweiterung fest und angehende Arterienverkalkung. Sanatorium: dringendes Erfordernis. Ich wollte statt dessen nach Aeschi zu Johannes. Nein: Geld giebts nur für reguläres Sanatorium. Nach langen Schwierigkeiten setze ich durch, daß ich in die Schweiz kann, suche Château d’Oex aus dem Bäderalmanach heraus. Meine Geschwister haben ganze 300 Mk bewilligt (mit was für Opfergeschrei!) Reise u.s.w. – alles auf eigne Kosten. Leider habe ich mich in der Wahl des Ortes, wo ich seit Freitag abend bin, anscheinend geirrt. Erstens ist er noch so weit von Aeschi, daß an häufiges Beisammensein mit dem Freund nicht zu denken ist, dann sind die übrigen Kurgäste (fast lauter französisch sprechende Damen) ganz unzugänglich und ich fortgesetzt allein und schließlich langweilt mich auch die Landschaft. Hohe Berge, Triften, Matten – Ansichtskartenschönheit. Und kein bischen Wasser! – Ich glaube nicht, daß ich länger als eine Woche hier bleiben werde.

Auf der Herreise besuchte ich Johannes in Aeschi, traf ihn riesig wohl an, kaum verändert gegen früher, aber gesünder und weniger romantisch überspannt. Iza (seine Frau! – daß ich nicht lache!) ist verreist. Er liebt sie wirklich und ich freue mich sehr, daß diese furchtbare Not von ihm genommen scheint. Eben schickte ich ihm das Reisegeld hierher. Käme er doch rasch!

Ich komme mir sehr einsam vor – und nicht nur die örtliche Abgeschiedenheit tut das. Frieda ist von Frick schwanger. Lotte ist mit Strich auf Reisen und ich weiß nicht wo. Uli haust wieder in München und schreibt in jedem Brief um Geld. Spela verließ ich in Berlin sterbenskrank, Schenniß kümmert sich um sie, aber ich glaube, da ist nichts mehr zu hoffen. Landauer will durchaus einen »Sozialist«-Artikel noch in diesen Tagen von mir. Ich darf aber nicht viel schreiben und mich nicht anstrengen.

Johannes gab mir 3 Bände der Tagebücher Varnhagens von Ense mit, die ich gierig lese. Damals lohnte es noch Tagebücher zu schreiben! Trotz der Armseligkeit der vormärzlichen Politiker – welche bewegte Zeit! Welche Beziehung zwischen Geistigkeit und Öffentlichkeit! Welche Teilnahme der großen Geister (Varnhagen, Humboldt, Tieck, Bettina v. Arnim usw.) an den Geschehnissen des Tages! – Und heute? Unsre Zeit ist bei Gott nicht minder armselig, unsre Regierungen nicht minder jämmerlich, unsre Politik nicht minder chikanös, knechtschaffen und vormärzlich. Nur eins unterscheidet unsre Tage von Varnhagens: heut ist auch das Volk interesselos, und die Geistigkeit nimmt schon garnicht teil an allem was vorgeht! – Ich werde in dies Tagebuch nicht viel Zeitprophetisches zu vermerken haben.

Château d’Oex, Dienstag 23. August 1910.

Gestern machte ich bei Tische die Bekanntschaft der Geschwister des behandelnden Arztes. Die Schwester, lebhaft, hübsch, klug, brünett stellte mir ihren Bruder vor, einen Maler, der oberhalb des Sanatoriums ein Atelier aufgeschlagen hat. Ich soll mir seine Bilder dieser Tage ansehn. Dann war noch ein Herr v. Stein dabei, und ich spazierte nach dem Abendbrot mit den beiden Herren im Garten. Der junge Maler ist mit Hodler bekannt, der gegenwärtig in Interlaken eine Ausstellung eingerichtet haben soll, an der Liebermann, Rodin und Trübner beteiligt sind und wo auch Bilder dieses jungen Mannes – sein Name ist Delachaux – hängen. Ich beglückwünschte ihn zu der Gesellschaft, in der er sich befindet.

Während des Essens war allgemeiner Aufstand, da plötzlich Alpenglühen sichtbar wurde. Ich war recht enttäuscht davon. Die Bergspitzen waren hell erleuchtet, was ohne Eindruck auf mich blieb. Wahrscheinlich hätte dasselbe Phänomen viel stärker gewirkt, wenn die Gipfel beschneit gewesen wären. Es ist seltsam, daß ich zu den Bergen bei all ihren einzelnen Reizen keine wärmere Fühlung gewinnen kann. Sie verbauen mir den Ausblick. Ich finde sie patzig und frech und sehne mich nach Meer oder Heide.

Varnhagens Tagebücher halten mich in großer Spannung. Ich erlebte alle Erregungen des Jahres 1844 mit. Gewiß: die Zeit war kläglich genug. Und doch – wie beneide ich die Menschen, die in ihr lebten. Denn inmitten aller Kläglichkeit war doch die große und allgemeine revolutionäre Sehnsucht, das Wissen um ein nahe bevorstehendes Ereignis, vor allem die Teilnahme aller an allem Geschehen und an allen neuen Ideen. Und heute? Die gleiche Kläglichkeit und Jämmerlichkeit – nur ohne jeden Pfad, der hinausführt. Gleichgültigster Stumpfsinn in allen Schichten des Volkes. Und was das Schlimmste ist, alles was neu ist und zukunftsträchtig, wird vertuscht, unterdrückt, totgeschwiegen oder zur Unkenntlichkeit gefälscht. Das ist der Triumph der Pressfreiheit, die damals erkämpft wurde, daß die Presse selbst über alles, was geistiger Wert heißt, eine Zensur übt, die viel ärger ist als die schlimmste Polizeizensur. Über mein Bestreben, dem fünften Stand sozialistische Ahnung einzuflößen, das doch durch den Geheimbundprozeß wahrlich den stärksten Anspruch auf Öffentlichkeit erhielt, ist kein Mensch orientiert worden. Die gesamte Presse – ausnahmslos! – hat es vorgezogen, die Prozeßberichte so zu fälschen und zu entstellen, daß ich lächerlich dastehe, ohne meine Absicht auch nur irgendwo wiedergegeben zu sehn. Der »Sozialist«, das bestgeschriebene und bestgeleitete Blatt, das zur Zeit in Deutschland erscheint, wird nie und nirgends erwähnt. Alles trottet im alten Stumpfsinn weiter. Und die Sozialdemokratie hütet ihre Lämmer am bravsten, auf daß sie nicht etwa auf die Idee kommen mögen, es gäbe außer dem allgemeinen Wahlrecht in Preußen noch Dinge, die eines Kampfes wert sind.

Ich werde wahrscheinlich aus Varnhagens Tagebüchern einiges für den »Sozialist« exzerpieren.

Château d’Oex, Mittwoch 24. August 1910.

Nachdem in den ersten beiden Tagen meines Hierseins die unheimlichste Hitze geherrscht und es die beiden folgenden Tage hindurch stark geregnet hatte, ist heute das denkbar herrlichste Wetter: sonnig und kühl. Die dünne Höhenluft ist deutlich fühlbar.

Eben war ich unten im Dorf und bestellte mir am Bahnhofskiosk das »Berliner Tageblatt«, nachdem ich mich überzeugt hatte, daß der Berner »Bund« überhaupt nichts, der Pariser »Matin« fast ausschließlich Aeroplan-Sportberichte und die »Gazette de Lausanne« telegrafische Hofberichte aus aller Herren Ländern bringt. Schließlich möchte ich bei der bodenlosen Abwechslungslosigkeit hier oben doch wenigstens ungefähr wissen, was die Menschen in Deutschland bewegt.

In der Tat habe ich außer dem Varnhagenschen Buch garkeine Unterhaltung hier. Ich erinnere mich aus meinem früheren Leben an keine Zeit, wo ich sowenig zu sprechen Gelegenheit hatte wie hier. Selbst im Gefängnis wars doch Giessmann, mit dem ich ein paar Worte wechseln konnte. Hier sind nur die Geschwister des Doktors, die ich auch nur zu den Mahlzeiten sehe, und gestern blieben sie zum Abendbrot aus, sodaß ich buchstäblich vom Mittag bis zum Schlafengehn kein Wort über die üblichen: Bon soir, Monsieur; bon soir Madame; bon soir Mademoiselle; pardon oder excusez oder s’il vous plaît hinaus geredet habe. Dagegen schrieb ich gestern zwei Briefe, die mir am Herzen lagen. Einen an Frieda, zu der ich von meiner Liebe sprach, und einen an Lotte, die ich bat, mir endlich mitzuteilen, wo sie steckt. Frieda habe ich zugleich erinnert, sie solle Lilly meiner Liebe versichern. Die Frauen, schrieb ich, die ich liebe, sollen es wenigstens wissen. Das ist dann so eine Art Ersatz für Gegenliebe.

Von Johannes ist noch garkeine Nachricht da, was mich beunruhigt und erstaunen macht. Aber ich denke, er wird heut oder morgen plötzlich selber da sein. Das wäre ein rechtes Fest für mich, in wie arge Geldnöte mich sein Besuch auch brächte.

Ich imponiere mir selbst wegen der Energie, mit der ich den völligen Verzicht auf Kaffee und Zigarren trage. Ich hätte nicht geglaubt, daß ich diese Tonica so ohne Folgen entbehren könnte. Wäre ich nur auch in andrer Hinsicht so energisch! Aber da hapert’s sehr, und ich fürchte, das wird sich noch schwer rächen.

Château-d’Oex, Donnerstag 25. August 1910.

Gestern kam ein Brief von Hardekopf, zu meiner Überraschung nicht mehr aus Paris, sondern aus München, von Charlottenburg hierher nachgeschickt. Er teilt mir mit, daß Emmy in Paris schwer erkrankt war und man ihm dort geraten habe, schleunigst mit ihr nach Deutschland zu reisen. Nun liegt sie im Schwabinger Krankenhaus, wo man Typhus festgestellt hat. Das arme Kind! Ich habe ihr sofort geschrieben, auch ihm und um ständige Orientierung gebeten. Kürzlich schickte mir Emmy Zeichnungen, die sie in Paris gemacht hat, eine Selbstkarrikatur, die ganz merkwürdig charakteristisch war und eine der Sarah Bernhard – so talentiert und gut, wie ich dem kleinen Wurm niemals zugetraut hätte. Hardy fragt, ob ich ihm bei den Kosten, die Emmys Krankheit verursacht, mit Geld aushelfen könnte. Hätte der eine Ahnung von meiner Situation! Ich habe die heilloseste Angst vor dem Tage, wo mir hier die Rechnung präsentiert werden wird. Von den 100 Mark, die ich ausschließlich zur Kur bekam (200 habe ich noch zu kriegen), besitze ich noch ganze 75 Franken, nachdem ich Johannes 10 in Aeschi schenkte und 10 zur Reise schickte – ich erwarte ihn noch immer – und 12 Mk (macht über 15 Fr.) an Uli sandte.

Gestern nachmittag war ich mit Herrn v. Stein, dem Bruder der Frau des Arztes, bei dem Maler Theodor Delachaux, der sich oberhalb des Sanatoriums »la Soldanelle« ein sehr hübsches Atelierhäuschen gebaut hat. Ein ganz entschieden begabter Mensch. Hauptsächlich Landschafter, der über sehr scharfen Farbensinn und gute Linienführung verfügt. Seine Bilder erinnern mich ein wenig an Paul Baum, sind aber weniger maniriert. Übrigens hat er in Italien ausgezeichnete Copien gemacht. Ich lernte dadurch einen Tintoretto kennen, der mir neu ist und dessen Original in Venedig ist. Die heilige Margareta auf einem Drachen sitzend, um sie herum, ganz zwanglos gruppiert, zwei andre Heilige. Eine prachtvolle, sehr kühne Komposition. Herr Delachaux besitzt außerdem eine Menge sehr interessanter Landschafts- und Landwirtschaftssilhouetten, die ein Berner Bürger in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ganz naiv und doch sehr kunstvoll aus Papier ausgeschnitten und aufgeklebt hat. Jeder derartige Bogen, auf dem Menschen, Häuser, Berge, Triften, Viehherden und alles mögliche dargestellt sind, besteht aus einem zusammenhängenden Stück, das links und rechts symmetrisch korrespondiert. Es sind ganz prächtige Arbeiten darunter.

Johannes Nohl schickte mir – endlich! – den Prospekt des Sanatoriums in Heustrich. Ich wäre sehr geneigt, dorthin zu gehn, um in seiner Nähe zu sein, zumal es hier auf die Dauer wirklich unerträglich langweilig wird. Aber es wird arge Auseinandersetzungen mit dem teuren Bruder geben, und ich bin all dieser Differenzen so müde. Soll ich mir wirklich noch einmal in pedantischen Briefen sagen lassen, daß das Opfer, das mir meine Geschwister schon wieder bringen – eben erst haben sie die Prozeßkosten bezahlt! – kaum von ihnen getragen werden kann? Daß sie all das Geld nur auslegen und nicht versäumen werden, es mir auf Heller und Pfennig von meiner Erbschaft abzuziehn, davon spricht man jetzt natürlich nicht. So bin ich immer wieder der Begönnerte, ders doch eigentlich so garnicht wert ist. Hätte nur Johannes vorher etwas von diesen Heustrich-Bädern geschrieben! Da hätte sich die Sache so leicht einrichten lassen, wo jetzt für mich kaum erschwingbare Kosten und allerlei ekelhafte Hinderlichkeiten entstehn. Wann er herkommen wird mich zu besuchen, läßt er in seiner Postkarte noch offen.

Von Landauer kam heute früh – auch noch über Charlottenburg – eine Karte aus Krumbach, in der er noch einmal um einen Beitrag für die nächste Nummer des »Sozialist« bittet. Ich werde doch heut oder morgen den versprochenen Artikel über »Frauenrecht« schreiben. Landauer hat von Bern aus Mitteilung erhalten – offenbar von Margarete Faas –, daß ich dort erwartet werde, und teilt mir nun die Adresse eines jungen Freundes dort mit, eines gewissen Ludwig Berndl, den er recht liebgewonnen habe und der ihn bat, einen Verkehr mit mir zu vermitteln. Ich werde ihm schreiben.

Château-d’Oex, Freitag d. 26. August 1910.

Der Doktor hat mich gestern von neuem untersucht und gewogen. Es ergab sich, daß ich in den 6 Tagen meines Aufenthaltes hier 2 Kilo zugenommen habe (ich wiege jetzt 59,4 Ko). Die Harnuntersuchung hatte ein günstiges Resultat: weder Eiweiß noch Zucker. Die Nieren sind also gesund. Alles in allem fühle ich mich schon viel kräftiger und besser als bei meiner Ankunft. Ich habe nach Rücksprache mit dem Arzt vorläufig beschlossen, bis zum 5. September hierzubleiben. Dann gehe ich für 8–14 Tage zu Johannes nach Aeschi zur Nachkur, – dann nach München. Ich habe große Furcht, daß dort der alte Dalles wieder einsetzen wird und denke daran, in diesen Tagen an Roda Roda zu schreiben, ob er nicht etwa etwas zur Einrenkung meiner Beziehungen zur »Jugend« tun will. Dort ist Uli, der geholfen sein will. Sehr möglich, daß Hardy mir Emmy übergibt. Lotte will mal durch kleine Geschenke erfreut sein, und das Peterle möchte ich doch auch nicht ganz vernachlässigen müssen, zumal er nun auch noch ein Schwesterchen kriegen wird. Dabei ist Cilla noch in München, ich soll mich um die Wiederbelebung der Gruppe »Tat« kümmern, muß monatlich die 40 Mk an Johannes schicken und will doch auch selbst leben und jeden Abend das Geld für die Torggelstube übrig haben.

Gestern erhielt ich eine Reihe von Briefen. Landauer gab mir in einem ausführlichen Brief Ratschläge für mein Verhalten. Er sieht meine Hypochondrie, die aus dem letzten Brief an ihn sprach, für unbegründet an. Freilich war die taube Stimmung der ersten Tage wohl hauptsächlich eine Folge der plötzlichen Zigarren-Enthaltsamkeit. Dann wiederholt er den Wunsch des Herrn Berndl in Bern, mich kennen zu lernen. Es sei ein junger Philosoph, der sich direkt an ihn – Landauer – gewandt habe, weil er sich mit Margret überworfen hat. Merkwürdig, daß die Frau mit keinem auf die Dauer auskommt!

Ein andrer Brief kam von einem Luzerner Genossen, einem Schneider Losch, der mir von der guten Tätigkeit der Gruppe »Aufbau« in Luzern berichtet und mich anfragt, ob ich nicht in Luzern einen Vortrag halten möchte und was ich an Honorar verlange. Ich habe ihm schon geantwortet, daß ich prinzipiell gern bereit sei, auf der Rückreise nach Deutschland in Luzern zu sprechen und zwar schlug ich das Thema vor: Der Münchner Geheimbundprozeß. Auf Honorar verzichte ich, will mir aber für die notwendigen Mehrkosten doch 10 Franken ersetzen lassen.

Der Kamerad macht mir Komplimente wegen meines »Freidenker«-Artikels im »Sozialist«. Außerdem regt er mich an, ich möchte ein satirisches Gedicht machen über einen lustigen Vorgang, der in Luzern viel Spott verursacht. Die Polizei dort hatte sich einen teuren Polizeihund zugelegt, ihn schön dressiert. Das Vieh fühlte sich aber in seiner amtlichen Stellung nicht wohl und kniff aus. Jetzt hat die Behörde eine Prämie für seine Wiederbeschaffung ausgesetzt. Die Geschichte kam mir doch nicht wichtig genug vor, um meine Muse deswegen zu bemühen.

Zwei weitere Briefe aus München sind weniger erheiternd. Das Konzertbureau Guttmann, das für den Herbst eine Vortragstournee durch Deutschland für mich arrangieren wollte, teilte mir mit, daß es ihm vorläufig nicht gelungen sei, die Sache zu machen – werde sich aber weiterhin anstrengen und mir Bescheid geben. Ich begrabe diese Hoffnung. Zugleich schreibt mir der Rechtsanwalt Dr. Böhm, dem ich die Klage gegen den Kgl. Operninspizienten in München, Reichmann, übergeben hatte, weil er von den 120 Mk, die ich für 3 Chansons kriegen sollte, nach langem Würgen und Zögern erst 50 herausgerückt hatte, daß mein Schuldner mit noch viel mehr Verpflichtungen nach Ostende verschwunden sei. Dabei mahnt mich der Anwalt gleich um 20 Mk, die er mir persönlich gepumpt hatte und mir von den einzutreibenden 70 Mk abziehen wollte. Ich werde ihm nun noch einmal schreiben und ihn anfragen, ob man nicht der kleinen Tochter Reichmanns, wenn sie die Chansons öffentlich in Deutschland singe, die 70 Mk von der Gage pfänden kann. (Da das Mädel mit 1000 Mk monatlich in Hamburg Kontrakt hat – Reichmann hat’s mir seinerzeit selbst gezeigt – wird’s ihr ja nicht so schmerzlich sein). Andernfalls möchte ich das Singen der Lieder bis zur Bezahlung einfach verbieten, und zwar deswegen, weil ich wenigstens eins davon noch anderweitig gut verwenden kann. Ich erhielt anfangs Juli in München von einer Baronin v. Ruttenberg den Auftrag, ihr für 500 Mk 5 Chansons zu machen. Soviel Geld habe ich mein Lebtag noch nicht gehabt. Aber die Sache macht mir große Kopfschmerzen. Denn 2 habe ich erst fertig und die Zeit drängt. Könnt ich jetzt eins der kleinen Reichmann wieder abnehmen, so wäre das immerhin schon eine erhebliche Erleichterung.

Aber es ist doch toll, wie mir alles schief geht. Guttmann hatte mir in der Vertragssache soviel Hoffnungen gemacht, und in der Reichmannangelegenheit habe ich nun statt Geld neue Schulden. Von Ehbork, der mir in 2–3 Tagen Antwort geben wollte, wie er sich wegen der Herausgabe meiner »11 Moritaten« mit Zeichnungen von H. Zille entschließen könnte, ist jetzt, über eine Woche nach dieser Zusage, noch kein Bescheid da. Es wird wohl auch nichts werden. Die verschiedenen Bühnen, die meine »Freivermählten« angeblich lasen, schweigen trotz aller Mahnungen anhaltend. Kurz, ich kann anfassen was ich will – nichts will mir glücken! Es ist, als ob an meiner Hand von Natur aus Pech klebte. Ich muß gradezu mit dem linken Fuß zuerst aus dem Mutterleibe gestiegen sein. Denn am Ende habe ich doch alles: Talent, Fleiß, Intelligenz und bin ein leidlich netter Mensch. Aber trotzdem! – Und ebenso mit den Frauen! Jede hat mich gern, aber keine liebt mich! – Wenn ich an den lieben Gott glaubte, – wie müßte ich ihn hassen!

Château d’Oex, Sonntag 28. August 1910.