9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Im Kampf gegen die Wikinger

- Sprache: Deutsch

Die Erfolgsserie geht weiter: Tankred kämpft weiter gegen die Wikinger zwischen Rhein und Maas, für seine Familie und für den Kaiser. Herbst 884. Tankred, inzwischen zum Grafen ernannt, lebt auf seinen Besitzungen bei Maastricht. Doch die Dänen fallen – mit Duldung des Fürsten Gottfried – immer wieder ins Binnenland ein und verwüsten ganze Landstriche zwischen Maas und Rhein. Als eine Bande eines Nachts Tankreds Anwesen überfällt und versucht, seine Kinder zu entführen, ahnt er: Dieser Anschlag galt ihm persönlich. Auf einem Kriegszug gegen ein dänisches Heer erfährt er, dass Ragnar dahintersteckt, der noch eine alte Rechnung mit ihm offen hat. Dazu deckt Tankred eine Verschwörung gegen den Kaiser auf. Die Rädelsführer aus den höchsten Kreisen haben sich mit Gottfried zusammengetan, um die Macht in Lotharingien an sich zu reißen. Kann Tankred den Thron für den Kaiser retten und auch Ragnar ein für alle Mal besiegen? Band 4 der packenden Reihe um Tankred, der mit dem Schwert in der Hand und den Getreuen an seiner Seite gegen Wikinger und verschwörerische Machenschaften kämpft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 569

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

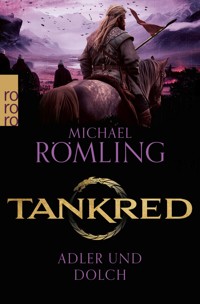

Michael Römling

Tankred: Adler und Dolch

Historischer Roman

Über dieses Buch

Kann Tankred das Leben seiner Familie und die Macht des Kaisers retten?

Herbst 884. Tankred, inzwischen Graf, lebt auf seinen Besitzungen bei Maastricht. Doch die Dänen verwüsten – mit Duldung des Fürsten Gottfried – immer wieder ganze Landstriche zwischen Maas und Rhein. Als eine Bande eines Nachts Tankreds Anwesen überfällt und versucht, seine Kinder zu entführen, ahnt er: Dieser Anschlag galt ihm persönlich. Auf einem Kriegszug gegen ein dänisches Heer findet er heraus, dass Ragnar dahintersteckt, der noch eine alte Rechnung mit Tankred offen hat. Kurz darauf erfährt dieser von einer Verschwörung in den höchsten Kreisen, in die auch Gottfried verwickelt ist. Kann Tankred den Thron für den Kaiser retten und auch Ragnar ein für alle Mal unschädlich machen?

Band 4 der packenden historischen Abenteuerserie um den mutigen Tankred im Kampf gegen die Wikinger.

Pressestimmen zu «Tankred»:

«Der Leser fiebert gerne mit den Protagonisten mit, und da die Geschichte aus Tankreds Ich-Perspektive erzählt wird, ist man immer mittendrin in Schlacht und Taktik, was der Lektüre eine besondere Würze verleiht.» histo-couch.de

«Genau das Richtige für Fans von historischen Romanen.» Radio BRF zu «Weihrauch und Schwert»

«Ein gelungener Historienschmöker.» ekz.bibliotheksservice zu «Weihrauch und Schwert»

Vita

Michael Römling, geboren 1973 in Soest, studierte Geschichte in Göttingen, Besançon und Rom, wo er acht Jahre lang lebte. Nach der Promotion gründete er einen Buchverlag, schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke und historische Romane. Nach «Weihrauch und Schwert», «Hammer und Kreuz» und «Krone und Kelch» ist «Adler und Dolch» der vierte Band der historischen Abenteuerserie um den Kämpfer und Bibliothekar Tankred aus dem 9. Jahrhundert. Des Weiteren sind im Rowohlt Taschenbuch die Romane «Pandolfo» und «Mercuria» erschienen.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Copyright © 2024 by Michael Römling

Redaktion Susann Rehlein

Karte © Peter Palm, Berlin

Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-02120-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1

«Hör mal auf, so laut zu kauen», flüsterte Gauzbert und stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite. «Da war was.»

Von einem Augenblick zum anderen standen meine Kiefer wie von selbst still. Ich spuckte den zähen Klumpen Dörrfleisch über die Brüstung des vierten Turmgeschosses. Die ganze Nacht schon kaute ich auf diesem Zeug herum, mehr aus Langeweile als vor Hunger.

Wir lauschten schweigend. Vor uns glänzte die Maas im schwachen Licht des hinter dichten Wolken verborgenen Mondes. Es war windstill. Die einzigen Geräusche waren das Gluckern kleiner Strudel und das leise Ächzen der auf dem Flussgrund verankerten und mit Ketten verbundenen Sperrflöße, an denen die Strömung zerrte. Es war bisher ein trockener Herbst gewesen, und der Fluss führte weniger Wasser als zu dieser Jahreszeit üblich.

Unter uns im dritten Stock wurde gewispert. Am gegenüberliegenden Ostufer hob sich die Silhouette des anderen Turms gegen den dunkelgrauen Nachthimmel ab. Nichts verriet, dass auch dort Wache gehalten wurde: Auf der Plattform brannte keine Laterne, und hinter der Palisade des kleinen Kastells, wo drei Dutzend meiner Männer in ihren Zelten schliefen, war das Feuer heruntergebrannt, genau wie auf unserer Seite.

Gauzbert bemerkte meinen Blick. «Ich wette, da drüben schlafen sie alle.»

«Das will ich ihnen nicht geraten haben», antwortete ich.

Wieder schwiegen wir eine Weile.

«Da war nichts», sagte ich schließlich halblaut.

«Dann kannst du ja weiterfressen. Ich gehe runter und schicke die Ablösung rauf.»

Die Leiter knarrte, als Gauzbert nach unten stieg. Kurzes Gemurmel, unterdrücktes Gelächter, erneutes Leiterknarren.

Im Ufergras unter uns huschte etwas herum, wahrscheinlich eine Wasserratte oder ein Biber, der überlegte, ob es sich lohnte, einen der Pfosten des Turms anzunagen.

Ich spähte angestrengt nach Norden, wo in etwa zwölf Meilen Entfernung die drei Jahre zuvor niedergebrannte Pfalz Nimwegen lag. Die Maas war von hier aus über einen Verlauf von mehreren Meilen einsehbar, und damit war diese Stelle ideal für unseren Vorposten gegen die Raubzüge der Dänen geeignet, die immer dreister wurden. Vor zwei Jahren hatte der Kaiser einen kostspieligen Frieden mit ihnen geschlossen: Gottfried und Siegfried, die beiden dänischen Anführer, waren mit Geld überschüttet worden; Gottfried hatte obendrein das westliche Friesland übertragen bekommen und war mit einer Nichte zweiten Grades des Kaisers verheiratet worden. Die Hoffnung, ihn auf diese Weise an die Leine legen zu können, hatte sich schon bald als Illusion erwiesen. Anstatt seine Leute von Einfällen und Plünderungen in unserem Gebiet abzuhalten, ließ Gottfried sie nicht nur gewähren, sondern gestattete weiteren Banden die Durchfahrt. Sie kamen von Dänemark aus herüber, einige auch von England, deckten sich mit Gottfrieds wohlwollender Duldung in den friesischen Häfen mit Vorräten und Waffen ein und stießen von dort aus brandschatzend über Maas und Rhein ins Binnenland vor, während Siegfrieds Leute sich weiter westlich an Schelde, Somme und Seine austobten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis daraus wieder ein Krieg werden würde.

Und das war auch der Grund, warum wir hier waren: Unsere Spione hatten die Ankunft einer dänischen Flotte in der Mündung der Maas gemeldet, die wahrscheinlich demnächst nach Süden vorstoßen würde. Eine andere Gruppe war schon im Jahr zuvor den Rhein hinaufgefahren und hatte sich an der Ruhrmündung in Duisburg festgesetzt, bis sie in diesem Frühling von dort vertrieben worden war. Seitdem streunten versprengte Banden zwischen Rhein und Maas herum, und wenn sie sich mit den Neuankömmlingen zusammenschlossen, dann würde diese vereinigte Streitmacht auch für die befestigten Städte zu einer Gefahr werden. Um den Fluss zu sichern, hatte ich an mehreren Stellen kleine Kastelle bauen lassen, die sich paarweise an beiden Ufern erhoben. Der Turm, auf dem ich nun stand und in die Dunkelheit hinauslauschte, gehörte zur nördlichsten dieser Anlagen. In Nimwegen begann Gottfrieds Land.

Und dann hörte ich es auch: Hufgetrappel. Ein Reiter näherte sich, wahrscheinlich über die Uferstraße, und weil er sich keine Mühe gab, seine Ankunft zu verheimlichen, musste es wohl einer meiner Kundschafter sein, der etwas zu berichten hatte.

Ich stieg die Leiter hinunter, wies einen der Männer im dritten Stock des Turms an, meinen Platz auf der obersten Plattform einzunehmen, und machte mich auf den Weg zum Tor des Kastells. Irgendwo in einem der Zelte redete Gauzbert halblaut auf jemanden ein und bekam unwilliges Knurren zur Antwort. Irgendwer schnarchte.

Das Prasseln der Hufe wurde lauter. Ich tastete nach dem Sperrbalken, ruckelte ihn aus der Verankerung und lehnte ihn an den Palisadenwall, dann stieß ich einen der Torflügel auf.

Das Pferd dampfte. Die weißblonden Haare des Reiters schimmerten wie Silberfäden im schwachen Licht, als er durch das Tor ritt und aus dem Sattel sprang. Es war Harald, einer der Söldner, die ich vor knapp zwei Jahren in meine Dienste genommen hatte, um mir mein Erbe zurückzuholen. Er und einige andere waren nach dem Kampf gegen Gerold bei mir geblieben. Harald war Däne, und weil seine Freunde ihm die Bekehrung zum Christentum nicht ganz abnahmen, nannten sie ihn abwechselnd Saulus oder Paulus. Wegen seiner Sprachkenntnisse war er mir von großem Nutzen. Er konnte sich in Friesland umhören, ohne Verdacht zu erregen, zumal in den letzten Wochen und Monaten so viele neue Dänen dort oben angekommen waren, dass unbekannte Gesichter kein Misstrauen hervorriefen. Er war ein paar Tage lang unterwegs gewesen. Ich hätte ihn gern begleitet, um mir selbst ein Bild zu machen, aber mich kannten dort einfach zu viele Leute.

«Sie sind unterwegs», sagte er, während er das Pferd zu einem Wassertrog lotste, wo es sogleich zu schlabbern begann.

«Wie viele?»

«Etwa zwanzig Schiffe.»

Das hatte ich befürchtet. Zwanzig Schiffe. Je nach Größe konnten das achthundert Männer sein – zu viele, als dass wir uns ihnen hier entgegenstellen konnten.

Harald erriet meine Gedanken. «Es sind kleine Schiffe», sagte er. «Höchstens zwanzig Mann Besatzung.»

Also immer noch vierhundert Leute. «Wo sind sie genau?», fragte ich.

«In Nimwegen. Sie lagern in der Pfalzruine. Die Schiffe liegen am Nordufer der Maas.»

Meine Gedanken arbeiteten. Nimwegen lag am südlichen Rheinarm an der Grenze zwischen Gottfrieds Land und unserem Gebiet. Wenn die Dänen eine Invasion auf dem Rhein geplant hätten, dann hätten sie die Schiffe dort angelandet. Stattdessen wollten sie ganz offensichtlich über die Maas vorstoßen. Die beiden Flüsse trennten an dieser Stelle nur wenige Meilen. Wenn die Dänen sich beeilten, konnten sie noch vor dem Morgengrauen hier sein.

Wieder hatte Harald mitgedacht. «Heute Nacht fahren die nirgendwo mehr hin. Die Hälfte von denen ist schon besoffen. Wenn, dann brechen sie ausgeruht auf und versuchen, so viel Strecke wie möglich zu machen. Hier oben gibt es nichts zu holen.»

Das stimmte. Der Norden der Grafschaft hatte schlechte Böden und war dementsprechend dünn besiedelt. Es gab hier keine reichen Klöster und keine größeren Städte. Wenn die Dänen wirklich die Maas hinauffuhren, dann wollten sie nach Maastricht oder nach Lüttich, oder sie gingen am Westufer an Land, um sich Aachen oder die Abteien in Stablo und Prüm noch einmal vorzunehmen, deren Schätze nach dem trügerischen Friedensschluss wieder zurückgeschafft worden waren. Damit das gelang, mussten sie schnell sein und so weit wie möglich vorstoßen, anstatt im menschenleeren Marschland herumzustreifen, bis wir reagiert und ein größeres Aufgebot zusammengestellt hatten. Harald wusste, wovon er sprach. Er hatte vor Jahren selbst an diesen Plünderungsfahrten teilgenommen, bevor er die Seiten gewechselt hatte.

In der Dunkelheit hinter uns knarrte wieder die Leiter. Gauzbert hatte die Ablösung nach oben geschickt. Kurz darauf saßen wir zu dritt am Feuer, das ich wieder angefacht hatte, während Harald aus einem Vorratsfass drei Krüge mit Bier gefüllt und Gauzbert mit wenigen Worten ins Bild gesetzt hatte.

«Was machen wir?», fragte Harald. «Erwarten wir sie hier, oder ziehen wir uns zurück?»

«Wir warten hier», sagte Gauzbert. «Wofür haben wir das denn alles gebaut?»

Kein Wunder, dass er dafür plädierte: Die mit den Ketten verbundenen Flöße auf dem Strom waren sein Einfall gewesen, ebenso wie das Netz, das zwischen den Türmen aufgespannt werden konnte. Durch diese beiden Maßnahmen ließ sich der Fluss innerhalb von einer Viertelstunde absperren. Zwar waren weder die Ketten noch das Netz unüberwindlich, aber sie behinderten durchfahrende Schiffe beim Manövrieren und zwangen sie zum Anhalten, und während die Besatzungen sich abmühten, die Ketten durchzuhauen und das Netz zu zerschneiden, waren sie dem Beschuss von den Kastellen mit ihren flussseitig gelegenen Türmen viel länger ausgesetzt als bei ungehinderter Durchfahrt. Gauzbert wollte sehen, ob sein Einfall funktionierte.

«Wir sind nur achtzig Leute», gab Harald zu bedenken. «Wenn sie weiter nördlich landen und eins der Kastelle von der Landseite aus angreifen, sitzen wir in der Falle. Und anschließend wechseln sie in aller Ruhe außerhalb unserer Reichweite auf die andere Seite und nehmen sich das zweite Kastell vor.»

Das war in der Tat der Schwachpunkt dieser Anlage: Sie lag im flachen Gelände und konnte von Land aus gestürmt werden, und dann gab es für die Verteidiger kein Entkommen.

Ich war unentschlossen. Um zu entscheiden, ob die Verteidigung der Uferkastelle sich lohnte, hätte ich mir gern selbst ein Bild von unseren Gegnern gemacht, die genau in diesem Moment in der Pfalzruine von Nimwegen saßen und sich volllaufen ließen. Wie viele waren es wirklich? Wie waren sie bewaffnet? Wie viele Pferde führten sie mit? Waren sie auf schnelle und gefahrlose Beute aus, oder gingen sie planvoll vor? Wer führte sie an? Wenn es sich wirklich um Neuankömmlinge handelte, dann kannte keiner von ihnen mein Gesicht. Es reizte mich, mir die Sache selbst anzusehen.

«Was ist mit den Schiffen?», fragte ich Harald.

«Vergiss es», antwortete er. «Der Lagerplatz wird bewacht. Mindestens fünfzig Leute. Man kommt nicht mal in ihre Nähe. Und wir kriegen die Pferde nicht über den Fluss.»

«Wie bist du denn rübergekommen?»

«Hab den Gaul flussaufwärts am Südufer angebunden und ein Ruderboot genommen.»

«Warst du im Lager?»

«Nein. Bin nur ein bisschen rumgeschlichen, hab die Feuer gesehen und das Geschrei gehört.» Er blickte von seinem Krug auf und grinste mich an. Natürlich wusste er, was mir durch den Kopf ging.

Ich grinste zurück. «Hat’s dich nicht gejuckt?»

Er schob den Kopf vor wie ein Reptil und sah mich herausfordernd an. «Schon, aber ich hatte Angst, so ganz allein.»

«Wie viele Leute passen denn in das Ruderboot?», schaltete Gauzbert sich ein.

«Drei Mann werden schon reingehen», antwortete Harald.

Gauzbert zeigte zuerst auf Harald, dann auf mich, dann auf sich selbst, zählte mit der anderen Hand mit und schaute nachdenklich auf seine drei ausgestreckten Finger.

«Na so was.»

Harald seufzte auf. «Wenn ihr bloß die Schnauze halten könntet.»

«Ich kann ein bisschen Dänisch», sagte Gauzbert eifrig. «God dag, jeg hedder ...»

«Schnauze halten», sagte Harald. «Was genau war daran nicht zu verstehen?»

Ein paar Minuten später ritten wir durch das Tor.

Kaum waren wir auf der Uferstraße, fielen die Pferde in einen schnellen Trab. Harald ritt voran. Der Mond hinter den Wolken spendete gerade genug Licht, dass wir nicht vom Weg abkamen. Wir folgten den Windungen des Flusses, passierten eine verlassene Fährstelle und ein paar ausgestorbene Dörfer.

Wir redeten kaum. Während wir dahintrabten, dachte ich an meine Kinder. Die Zwillinge waren knapp zwei Jahre alt und wuchsen auf meinem befestigten Anwesen südlich von Maastricht auf. Mein Freund Lupus war mit einer kleinen Besatzung dort zurückgeblieben und hatte von mir die Anweisung bekommen, sie flussaufwärts in Sicherheit zu bringen, wenn Gefahr drohte. Ein Meldereiter war allemal schneller als die gegen die Strömung rudernden Schiffe. Dennoch war mir nicht ganz wohl bei dem Gedanken, so weit weg von ihnen zu sein. Wenn ich in den vergangenen Jahren eins gelernt hatte, dann das: Am besten verlässt man sich auf sich selbst. Und genau das war eben auch der Grund, warum ich mir die Dänen in Nimwegen selbst anschauen wollte.

Nach einer knappen halben Stunde hob Harald die Hand, und wir ließen die Pferde wieder in den Schritt zurückfallen. Der Fluss hatte in einer weiten Biegung die Richtung gewechselt und strömte nun nach Westen dahin. Auf ein weiteres Zeichen saßen wir ab und führten die Tiere am Zügel. Weit vor uns waren am Nordufer ein paar Lagerfeuer zu erahnen, kaum mehr als orangefarbene Lichtpunkte, und dennoch verständigten wir uns von diesem Augenblick an nur noch leise.

Auf Haralds Wink schlangen wir die Zügel unserer Pferde um die Äste eines abgestorbenen Baumes, die wie gichtige Finger in den Nachthimmel ragten. Der feuchte Boden gab unter meinen Stiefeln nach. Der graue Nachthimmel hing schwer über uns, kein Stern war zu sehen. Im milchigen Mondschein glänzte der Fluss, der sich gleichgültig nach Nordwesten schob.

Ein Stück flussabwärts neigte sich eine Weide weit über den dunkel glänzenden, von kleinen Strudeln durchzogenen Wasserspiegel. Darunter war die Silhouette eines Ruderbootes zu erahnen.

Leise schoben wir das Boot ins Wasser und legten unsere Waffen hinein: Gauzbert seinen Bogen und den Köcher, Harald und ich unsere Schwerter. Als wir an Bord stiegen, huschte dicht neben uns eine fette Ratte ins Wasser und glitt davon. Während Gauzbert und ich uns mit den Rudern abmühten, fläzte Harald sich auf die morsche Bank im Heck und breitete die Arme aus wie ein feiner Herr, der sich von der Dienerschaft zu einer illustren Feierlichkeit rudern lässt.

Als wir die Mitte des Flusses erreicht hatten, waren in der Ferne tatsächlich das Geschrei und die Gesänge einer größeren Gruppe von Männern zu erahnen, die ein leichter Nordwind zu uns herübertrug. Die Feier war offenbar noch in vollem Gang. Die Dänen gaben sich keinerlei Mühe, ihre Anwesenheit in Nimwegen zu verbergen, offenbar fühlten sie sich dort ziemlich sicher.

Die Feuer am Ufer waren nun deutlicher zu erkennen. Ich wusste, dass sie uns von dort aus nicht sehen konnten, aber dennoch war es kein angenehmes Gefühl, ohne jede Deckung in einem langsamen Boot auf der weiten dunklen Wasserfläche unterwegs zu sein. Man konnte nur hoffen, dass sie flussaufwärts keinen Späher postiert hatten.

«Scheiße», sagte Gauzbert plötzlich und hörte auf zu rudern. «Ich hoffe, ihr könnt schwimmen.»

Und im selben Augenblick merkte ich es auch: Meine Füße wurden nass. Das Boot hatte ein Leck, wahrscheinlich irgendwo dicht unter der Wasserlinie, sodass Haralds Gewicht allein nicht ausgereicht hatte, die undichte Stelle unter Wasser zu drücken. Nun aber lief der Rumpf unaufhaltsam voll. Wir sanken, und je mehr sich das Boot füllte, desto schwerer würden wir vorankommen.

Harald beugte sich vor, blickte auf den Boden des Bootes und murmelte einen Fluch. Dann richtete er sich auf und fragte: «Weiter oder zurück?»

Ich wusste, dass es klüger war, die Sache abzubrechen und sofort zurückzurudern. Aber ich hatte es mir nun einmal in den Kopf gesetzt, das Lager der Dänen in Augenschein zu nehmen. Meine Neugier und der Trotz, mich von widrigen Umständen nicht abhalten zu lassen, waren wieder einmal stärker als jede Vorsicht. Und wie schon zu früheren Gelegenheiten, spürte ich auch diesmal die unbändige Verlockung, den Dänen auf der Nase herumzutanzen.

Während ich noch überlegte, nahm Gauzbert das Ruder wieder auf und legte sich mit doppelter Anstrengung ins Zeug, sodass auch ich gezwungen war, schneller zu rudern, um uns auf Kurs zu halten. Damit war die Entscheidung gefallen.

«Wenn wir es nach drüben schaffen, kippen wir einfach das Wasser aus und fahren später zurück», sagte Gauzbert. «Oder zwei fahren rüber, einer steigt aus, der andere fährt zurück und holt den dritten, dann ist das Boot leichter, und keiner kann sich vor dem Rudern drücken.»

«Gute Idee», sagte ich. «Bei der Gelegenheit kann er auch gleich die Ziege zurückbringen und den Kohlkopf mitnehmen.»

«Was?»

«Egal. Mach schneller.»

Gauzbert ruderte, so schnell er konnte, stemmte sich mit seiner ganzen Kraft gegen die Spanten, aber schmächtig, wie er war, bereitete es mir keine große Mühe dagegenzuhalten. Es wäre besser gewesen, wenn Gauzbert sich von Harald hätte ablösen lassen, aber dafür hätten sie die Plätze tauschen müssen, was uns vielleicht zum Kentern gebracht hätte. Also machten wir einfach weiter. Das Wasser stand inzwischen knöcheltief im Boot, das immer schwerfälliger wurde. Harald hatte sich vorgebeugt und tastete an der Innenseite des Rumpfes herum.

«Hier ist das Leck», sagte er.

«Kannst du das irgendwie zuhalten?», fragte Gauzbert außer Atem.

«Nein, kann ich nicht», antwortete Harald gereizt. «Das sickert auf ganzer Breite rein. Da sind zwei Planken locker.»

Wir verdoppelten noch einmal unsere Anstrengungen. Inzwischen hatten wir den Fluss zu drei Vierteln überquert, allerdings sanken wir auch immer schneller, und unser Boot wurde immer träger. Bald schwappte das Wasser über die Ruderbank und saugte sich in meine Hose.

Die Feuer am Ufer waren noch ein Stück näher gekommen und hatten sich gegeneinander verschoben, dazwischen waren jetzt die Silhouetten der auf den Strand gezogenen Schiffe zu erahnen. Ich schätzte die Entfernung auf eine knappe Meile – sehen konnten sie uns nicht.

Als wir nur noch einen knappen Steinwurf vom Strand entfernt waren, war das Boot so weit vollgelaufen, dass das Wasser bei jedem Ruderschlag über die Bordwand schwappte. Ich nahm das Ruder aus der Dolle, stieß es senkrecht ins Wasser und stellte erleichtert fest, dass der Fluss an dieser Stelle nur noch hüfttief war. Wir griffen uns unsere Waffen und sprangen aus dem Boot, dabei schwankte es so stark, dass der Rumpf endgültig volllief. Wir zogen und schoben es mit, bis es auf Grund lief. Als wir versuchten, es mit vereinten Kräften auf die Seite zu drehen, um das Wasser ablaufen zu lassen, brach es mit einem Knirschen auseinander.

«Na wunderbar», flüsterte Gauzbert. «Jetzt können wir zurücklaufen.»

«Einen Vorteil hat es», antwortete Harald. «Mein Arsch wird nur einmal nass.»

«Vielleicht können wir bei den Dänen ein paar Pferde klauen», sagte ich.

Ich dachte an Sleipnir, das Pferd, das ich auf meiner Flucht aus dem Kloster Prüm vor drei Jahren am Rand eines Dorfes in der Eifel einem Bauern abgenommen hatte, den die Dänen gezwungen hatten, sich für sie um die Tiere zu kümmern. Seitdem hatte der ausdauernde Hengst mich fast überallhin begleitet; er hatte mich bei der Verfolgung des Entführers meiner Schwester getragen und bei der Belagerung der Inselfestung Asselt, und im vorletzten Winter hatte ich auf seinem Rücken die Alpen überquert. Im Sommer war er dann plötzlich an einer Kolik gestorben. Für ihn wäre ich in voller Montur durch den Fluss geschwommen, aber das Pferd, das da zusammen mit den beiden anderen am Südufer der Maas auf mich wartete, bedeutete mir nicht viel. In Maastricht standen zwei Dutzend weitere im Stall, und einige davon waren besser.

Wir lauschten eine Weile, ob sich in der Nähe am Ufer etwas tat, aber nichts regte sich. Die Dänen hatten keine Wachposten verteilt. Wenn wir einen Bogen um die Schiffswache schlugen, würde niemand uns bemerken. Die Frage war eher, ob wir unbehelligt ins Lager gelangen würden. Die Anlage war abgebrannt, aber die Mauern standen noch, also würden wir das Tor passieren müssen, um uns unter die Männer zu mischen, die dort lagerten. Harald war Däne und konnte sich irgendeine Geschichte ausdenken, falls jemand Fragen stellte. Aber Gauzbert und ich würden ihren Argwohn erregen, sobald wir den Mund aufmachten – und erst recht, wenn wir ihn auf Aufforderung nicht aufmachten.

Während wir die Uferböschung zwischen Sträuchern und Weiden hinaufstiegen, berieten wir halblaut über dieses Problem.

«Gib uns als deine Gefangenen aus», schlug Gauzbert vor.

«Die machen keine Gefangenen», sagte Harald. «Die würden mich fragen, warum ich euch nicht umgebracht habe, und dann müsste ich euch vor ihrer Nase erschlagen, um meine Haut zu retten. Wollt ihr das?»

Nein, das wollten wir natürlich nicht.

«Erzähl ihnen, dass wir Händler sind», versuchte Gauzbert es erneut.

«Mitten in der Nacht? Ohne Ware?»

Darauf hatte Gauzbert keine Antwort parat, und ich leider auch nicht.

«Das ist alles viel zu gefährlich», sagte Harald schließlich ungehalten. «Wenn Wachen am Tor stehen, versteckt ihr euch draußen. Ich höre mich um, komme wieder raus, und wir verschwinden.»

«Wozu sind wir dann überhaupt mitgekommen?», maulte Gauzbert.

«Das war ja wohl nicht meine Idee», brummte Harald.

«Wir schauen uns das jetzt erst mal an», beendete ich die Diskussion.

Also machten wir uns auf den Weg. Das Ufer wurde von einem schmalen Streifen aus wild wucherndem Buschwerk und kleinen Bäumen gesäumt, dahinter erstreckte sich eine weite Brachfläche, die wegen des sandigen Bodens und der häufigen Überschwemmungen nicht als Ackerland genutzt wurde. Normalerweise grasten hier Schafe, aber angesichts der Nähe der Dänen trieb in dieser Gegend kein Bauer seine Herden auf die Weiden, sodass das Gras kniehoch stand. Die Wolken waren immer noch nicht aufgerissen. Der Mond stand inzwischen tief im Westen, aber die Wolken hatten sich etwas gelichtet, sodass wir unseren Weg fanden. Der Lärm der Feier, der am Flussufer nur Gemurmel in weiter Ferne gewesen war, wurde langsam vernehmlicher. Trotz der fortgeschrittenen Stunde schien immer noch allerhand los zu sein.

Nachdem wir eine halbe Stunde zügig vorangeschritten waren, kamen mehrere Lagerfeuer und der Widerschein von Flammen auf Mauerwerk in Sicht. Der Wind trug uns Fetzen von Gesängen und Geschrei entgegen. Ab und zu stoben Funken auf, weil irgendjemand etwas in die Glut geworfen hatte. Der Geruch von gebratenem Fleisch stieg mir in die Nase.

Als wir auf wenige Hundert Schritte herangekommen waren, erkannte ich, dass sie vor der uns zugewandten Südmauer der Pfalz ihr Lager aufgeschlagen hatten. Offensichtlich bot die halb zerstörte Anlage nicht genügend Schlafplätze für alle zwanzig Schiffsbesatzungen. Zwischen mehreren Dutzend Zelten brannten kleine Feuer, ein paar Pferde standen angepflockt herum, dazu Packwagen und Handkarren. Dahinter erhob sich das Gemäuer, flankiert von Ecktürmen. Unten im Lager taumelten ein paar Gestalten herum, auf dem Wehrgang über dem offenen Tor war eine dreieckige Standarte aufgepflanzt worden, die nur als Umriss zu erkennen war, Wachen dagegen waren nicht zu entdecken. Der Tordurchgang selbst lag auf der linken Seite der Südmauer und schien ebenfalls unbewacht zu sein; dahinter war der unstete Widerschein eines größeren Feuers zu erkennen. Nach der Größe der Ummauerung zu schließen, war der Innenhof ziemlich weitläufig.

«Keine Wachen am Tor», stellte Gauzbert zufrieden fest. Der Lärm der Feiernden war inzwischen so laut, dass er sich keine Mühe mehr gab, leise zu reden.

«Wir gehen alle drei rein», beschloss ich.

Harald seufzte auf. Wahrscheinlich hatte er bis zuletzt gehofft, dass Gauzbert und ich draußen warten würden. Stattdessen hatte er uns jetzt am Hals wie zwei kleine Kinder, die ihm Scherereien machen würden.

«Ihr haltet unter allen Umständen den Schnabel», knurrte er.

«Nichts wird uns leichter fallen», versicherte Gauzbert.

«Na dann», sagte Harald. «Hinein ins Vergnügen.»

Mit Dreistigkeit kommt man bekanntlich weiter, und in dieser Hinsicht war Gauzbert nicht zu schlagen. Während wir auf das Lager zuhielten, pfiff er ein fröhliches Lied vor sich hin und schritt unverdrossen aus. Ich selbst fühlte, wie sich eine merkwürdige Gelassenheit in mir ausbreitete. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich mitten in eine Horde betrunkener Dänen begab. Man durfte keine Unsicherheit zeigen. Je selbstverständlicher wir uns dort bewegten, desto besser war es.

Wir erreichten die ersten Zelte. Bis auf ein paar Betrunkene, die an den Feuern zusammengesackt waren, hielt sich fast niemand im Lager auf. Einer war rücklings in eins der Zelte gestürzt, sein Gewicht hatte die Zeltstangen gefällt und die Heringe aus der Erde gerissen; er schlief laut schnarchend und mit ausgebreiteten Armen auf der Lederbespannung wie auf einem Prunkbett. Weiter hinten übergab sich jemand.

Die Silhouetten von zwei mit zotteligen Pelzen behängten Kerlen erschienen im Tor. Sie torkelten uns Arm in Arm entgegen, doch bevor sie uns erreicht hatten, blieben sie stehen. Der eine wollte nach rechts, der andere nach links, sie zerrten lallend aneinander herum, dann nahm der Größere den Kleineren in den Schwitzkasten und schleifte ihn hinter eine bis oben hin mit Heu vollgestopfte Raufe.

«Was macht ein Däne, wenn er keine Frau findet?», fragte Gauzbert, doch bevor er die Antwort geben konnte, kassierte er einen Nackenschlag von Harald.

Ohne dass irgendjemand Notiz von uns nahm, passierten wir den Torbogen. Die hölzernen Torflügel waren entfernt worden, halb verrostete Scharniere ragten aus dem Mauerwerk. Im nächsten Augenblick waren wir vom Feierlärm umgeben, der von den Wänden zurückgeworfen wurde.

«Glotzt nicht in der Gegend herum», raunzte Harald. «Einfach weitergehen.»

Die von den Wehrmauern umschlossene Fläche hatte einen Durchmesser von mindestens zweihundert Schritten. Links vom Tor lagen Wirtschaftsgebäude und Ställe, davor war eine Reihe von Zelten aufgebaut; nach rechts öffnete sich der Hof zur Ostmauer hin, vor der ein riesiges Feuer brannte. Der gelbliche Schein beleuchtete die Wände des Haupthauses und der Pfalzkapelle. Beide Gebäude waren ausgebrannt; Reste von Dachgebälk ragten in den Himmel, und über den Fenstern waren die Steine geschwärzt vom Ruß der Flammen, die die Anlage vor drei Jahren verwüstet hatten. Warum legten sie Feuer in einer Festung, die sie anschließend selbst nutzten?

Uns gegenüber begrenzte die Nordmauer den Hof, dort befand sich ein weiteres, allerdings geschlossenes, Tor, hinter dem das Rheinufer liegen musste. Links und rechts davon standen Zelte.

Mindestens dreihundert Männer hielten sich im Hof auf, die meisten von ihnen standen dicht gedrängt um das Feuer herum, einige saßen in kleinen Gruppen auf Hockern und Bänken aus aufgebockten Brettern oder liefen ziellos herum, grölten heisere und unverständliche Gesänge, klopften anderen auf die Schultern, stießen Krüge gegeneinander oder schöpften aus herumstehenden Fässern. Der Bratengeruch war jetzt sehr intensiv und hatte eine verkohlte Note. Hier und da sah ich Glutbecken, über denen Fleischstücke an Spießen gebraten wurden.

«Na, so ein Pech», sagte Harald. «Wir haben die Opferzeremonie verpasst.»

Und dann entdeckte auch ich die Überreste des Massakers im Zwielicht abseits des Feuers. Ein halbes Dutzend mit groben Schnitzereien verzierte Holzpfähle waren dort in den Boden gerammt, und dazwischen hatten sie Seile gespannt, an denen mit den Köpfen nach unten nachlässig ausgeweidete und teilweise zerhackte Tierkadaver oder Teile davon vor sich hin trieften: Schweine, Schafe und mindestens ein Pferd, aus dem große Teile herausgeschnitten worden waren – wahrscheinlich genau die Stücke, die gerade über den Feuern geröstet wurden, um als Opfermahl gemeinsam mit den Göttern genossen zu werden.

Harald wies auf eine leere Bank etwas abseits des Geschehens bei der Südmauer. Ohne Eile begaben wir uns dorthin. Gauzbert und ich setzten uns. Immer noch nahm niemand Notiz von uns. Das Treiben ging weiter, drei Männer mit schwerer Schlagseite lösten sich aus dem Gewoge rund um das Feuer, schwankten zur Wand des Hauptgebäudes und erleichterten sich.

«Bin gleich wieder da», sagte Harald. «Wer nichts trinkt, macht sich verdächtig.»

Er steuerte auf eins der Fässer zu, griff sich drei herumliegende Humpen und füllte sie. Ich schaute mich unauffällig um, ob es außer dem offenen Tor eine Fluchtmöglichkeit gab, entdeckte aber keine. Außerdem hätte ich gern gewusst, ob auf der Nordseite hinter dem geschlossenen Tor am Rheinufer weitere Schiffe lagen; es war schließlich nicht ausgeschlossen, dass die Dänen sich aufteilten. Auf dem Wehrgang stand kein einziger Wachposten.

Währenddessen wurden auf der anderen Seite des Feuers Rufe laut, die das Geschrei übertönten. Es hörte sich an, als würde Ruhe geboten, und tatsächlich nahm der Lärmpegel ab.

Harald kam zurück, reichte uns das Bier, setzte sich, wirkte aber unruhig. Inzwischen war das Geschrei weitgehend abgeklungen, und alle Köpfe hatten sich einer groß gewachsenen Gestalt zugewandt, die auf der anderen Seite des Feuers auf ein Fass gestiegen war. Durch die Flammen war kaum etwas zu erkennen. Die Hitze waberte, sodass die klaffenden Tierkadaver im Hintergrund an ihren Pfählen zu zerfließen schienen.

Die Gestalt hob beide Hände, und die letzten Gespräche verstummten. Armreife aus Gold und Silber schimmerten auf und gaben ihn als verdienten Anführer zu erkennen. Er hatte einen wilden Bart, in dem eingeflochtene Perlen glitzerten. Mehr war von seinem Gesicht nicht zu sehen.

«Ich schaue mir das aus der Nähe an», sagte Harald leise zu uns, erhob sich und verschwand in der Menge.

Der Kerl auf dem Fass setzte zu einer Ansprache an. Seine Stimme war rau und durchdringend, er richtete eine Reihe von Fragen an die Menge, die ihm eine Kaskade von Antworten entgegengrölte, von denen eine offenbar besonders lustig war, jedenfalls brandete lautes Lachen auf. Er zeigte auf den Zwischenrufer, schrie etwas zurück, und die beiden lieferten sich zur allgemeinen Heiterkeit ein launiges Wortgefecht.

Gauzbert achtete gar nicht auf das Geschehen, sondern blickte sich so ungeniert um, dass ich ihm einen Ellbogenstoß verpasste. «Geht’s vielleicht ein kleines bisschen unauffälliger?», zischte ich ihn an.

Doch er reagierte nicht, sondern spähte mit zusammengekniffenen Augen am Turm an der Südostecke der Festung hoch.

«Warte kurz», sagte er nur, und ohne meine Antwort abzuwarten, stand er auf und stapfte auf eine Leiter zu, die neben dem Tor auf den verlassenen Wehrgang führte, vielleicht als provisorischer Ersatz für eine abgebrannte Holztreppe. Der Bärtige steigerte sich unterdessen auf seinem Fass in eine flammende Tirade hinein, und die dreihundert Zuhörer waren so gefesselt von seinen Ausführungen, dass niemand sich umwandte. Zwischenrufe schallten kreuz und quer durch die Menge, in deren Rücken Gauzbert, der seinen Bogen geschultert hatte, Sprosse um Sprosse erklomm, bis er den Wehrgang erreicht hatte. Ich wagte es kaum, mich nach ihm umzudrehen; aus den Augenwinkeln sah ich, wie er auf der Mauerkrone zum Turm ging und darin verschwand.

Der Bärtige genoss den Beifall seiner Zuhörer sichtlich. Aus den wenigen Worten, die ich verstand, ließ sich schließen, dass er von Gold und Silber sprach, und immer wieder fielen die Namen ihrer Götter. Er hörte gar nicht mehr auf und unterbrach sich nur kurz, als jemand ihm einen großen Humpen hochreichte, den er in einem Zug austrank und dann ins Feuer warf. Während er weiterschwadronierte, tropfte ihm der Schaum aus dem Bart.

Während ich ungeduldig zum Turm schielte, kam Harald zurück.

«Jarl Rolf», sagte er und zeigte auf den Bärtigen. «Achtzehn Schiffe und vierhundertfünfzig Männer, frisch aus England eingetroffen. Sehr kampferfahren und beutegierig. Keine Anfänger. Nicht gut für uns.»

Ein Jarl war ein dänischer Anführer, der von seinem Rang her einem Grafen entsprach.

«Wohin wollen sie?», fragte ich.

«Keine Ahnung. Aber er ist ziemlich gut über unsere Sperrfestungen informiert und macht sich darüber lustig. Ich schätze, sie werden versuchen, da durchzubrechen.»

«Wann?»

«Hat er nicht gesagt. Hört sich aber an, als warteten sie noch auf Verstärkung.»

Das war gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Gut, weil wir mehr Zeit hatten als befürchtet. Schlecht, weil sie mehr Männer haben würden als erwartet.

Wie aus dem Nichts tauchte Gauzbert plötzlich wieder auf. Der Bärtige war erneut dazu übergegangen, seine Zuhörer einzubeziehen. Fragen, Antworten und Jubel wechselten sich ab. Immer noch achtete niemand auf uns.

«Ich brauche ein vierzig Ellen langes Seil», sagte Gauzbert, als gäbe er eine Bestellung in der Taverne auf.

«Was zur Hölle hast du vor?», fragte ich. Doch ich ahnte die Antwort.

Gauzbert wies mit dem Kopf zu Rolf. «Den da erschießen. Das ist doch ihr Anführer?»

«Ja», sagte Harald.

«Gleich nicht mehr. So eine Gelegenheit kommt nie wieder.»

Jedem anderen hätte ich ein solches Vorhaben ausgeredet. Zwischen dem Fass, auf dem Rolf stand, und dem Turm lagen mindestens achtzig Schritte. Ein tödlicher Treffer aus dieser Entfernung wäre selbst für einen geübten Bogenschützen ein Glücksfall gewesen, und wenn der erste Schuss danebenging, würde es wahrscheinlich keine zweite Chance geben. Aber ich war in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Gelegenheiten Zeuge der Künste meines Freundes gewesen. Er traf einfach alles. Zuletzt hatte er meinen Halbbruder Gerold erschossen, als dieser, schon schwer verletzt, hinter meinem Rücken noch einmal aufgesprungen und auf mich losgegangen war.

«Hinten bei den Pfählen liegen ein paar aufgerollte Seile», sagte Harald. «Die könnten lang genug sein.»

«Bring mir eins davon», sagte Gauzbert. «Ich gehe allein rauf, erledige ihn und seile mich außen ab. Ihr nehmt die Leiter weg und haut anschließend durch das Tor ab. Wir treffen uns am Ufer beim Ruderboot.»

Ich überschlug in Gedanken, wie viel Vorsprung Gauzbert haben würde, wenn alles so lief, wie er es sich vorstellte. Vierzig Ellen waren knapp die doppelte Höhe des Turms, und wenn Gauzbert das Seil ohne Knoten um eine Zinne schlang, konnte er es hinterher herunterziehen. Falls die Dänen überhaupt herausfanden, von wo der Pfeil abgeschossen worden war, würden sie zuerst versuchen, die Leiter wieder anzulegen und über den Wehrgang auf den Turm zu gelangen, um dann festzustellen, dass der Schütze verschwunden war und sie von dort nicht hinunterkamen. Bis sie Fackeln geholt und ausgeschwärmt waren, wären wir in der Dunkelheit verschwunden. Es konnte klappen, aber wir mussten uns beeilen. Auf seinem Fass gab Rolf ein gut sichtbares Ziel ab, doch sobald er seine Ansprache beendet hatte und wieder zwischen seinen Männern untergetaucht war, würde selbst Gauzbert ihn nicht mehr treffen.

«Dann los», sagte Harald, stand auf und verschwand wieder in der Menge, um das Seil zu holen. Gauzbert folgte ihm wenige Augenblicke später. Ich blieb in höchster Anspannung sitzen.

Rolf hatte derweil den Höhepunkt seiner Rede erreicht und schleuderte seinen Zuhörern wilde Aufrufe entgegen, die von Jubel und Applaus beantwortet wurden.

Und dann passierte genau das, was nicht passieren durfte: Ein Knilch, der mir schon seit einiger Zeit aufgefallen war, weil er sich gar nicht für die Ansprache zu interessieren schien, sondern scheinbar ziellos zwischen den Männern herumstreifte, nahm mich in den Blick, steuerte auf mich zu und ließ sich neben mich auf die Bank fallen. Zuerst fürchtete ich, er hätte mich von irgendwoher erkannt, aber er legte mir einen Arm um die Schulter und sagte etwas auf Dänisch, was ich nicht verstand. Ich schielte nach der Leiter. Kein Gauzbert.

Ich beschloss, mich betrunken zu stellen. Ich drehte dem Kerl langsam den Kopf zu und stieß aus halb geöffnetem Mund einen Laut aus, der halb Grunzen und halb Rülpsen war. Dabei stierte ich ihn ausdruckslos an.

Er lachte, klopfte mir auf die Schulter und redete weiter, während ich fieberhaft nachdachte, wie ich ihn loswerden konnte, ohne dass er mir hinterherlief, also ließ ich ihn reden, während seine Hand die ganze Zeit penetrant auf meiner Schulter ruhte. Immer noch stand die Leiter verwaist an der Mauer. Rolf ließ sich bejubeln. Gleich musste er fertig sein. Ich hielt es kaum noch aus.

Der Kerl neben mir schwafelte unbekümmert weiter. Er hatte eine merkwürdige Aussprache; sein Monolog war von friesischen Ausdrücken durchsetzt, und mir dämmerte, dass er gar kein Däne war, sondern Friese, und dass er sich seiner Muttersprache bediente, wann immer ihm ein dänisches Wort fehlte. Das war nicht weiter ungewöhnlich, denn eine ganze Reihe von Friesen hatten sich den Dänen angeschlossen, erst recht seitdem Gottfried dort oben das Sagen hatte.

Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Gauzbert erschien und auf die Leiter kletterte. Das Seil hatte er offenbar an seinem Körper verborgen. Unbekümmert wie jemand, der sich für unsichtbar hält, schlenderte er über den Wehrgang und verschwand zum zweiten Mal im Turm.

Obwohl ich kaum zuhörte, verstand ich bald, dass der Friese mit seinen Heldentaten in England prahlte, von Plünderungszügen war die Rede, an denen er unter einem gewissen Jarl Guthrum teilgenommen hatte, von Gefechten auf See und Schlachten an Land gegen die Angelsachsen, die von einem jungen Haudegen namens Uhtred angeführt worden waren, den der Friese offenbar sehr bewunderte. Was dieser Uhtred für einer war, das war nicht so recht zu verstehen, er schien irgendwie gleichzeitig Däne und Angelsachse, Heide und Christ zu sein, und König Alfred von Wessex konnte ihn angeblich nicht leiden, vertraute ihm aber trotzdem seine Armee an. Insgesamt wirkte die ganze Geschichte ziemlich wirr, aber ich nickte träge, grunzte und rülpste, stierte vor mich hin und schielte heimlich zum Turm hinauf. Harald hätte längst wieder bei mir sein müssen, aber er ließ sich nicht blicken.

Und dann war Rolf fertig. Er schleuderte seinen Zuhörern ein paar letzte Sätze entgegen und sie skandierten seinen Namen, doch anstatt vom Fass herunterzusteigen, ließ er sich von zwei kräftigen Männern auf die Schultern nehmen. Sie waren selbst nicht mehr ganz nüchtern, schwankten zuerst, fingen sich dann und trugen ihn durch die Menge, die ihn umdrängte und seine Hände schüttelte.

Warum schoss Gauzbert nicht? Und wo zum Teufel steckte Harald?

Der Friese war gerade dabei, die Namen irgendwelcher angelsächsischen Würdenträger herunterzubeten, die allesamt Æthelwulf, Æthelwolf, Æthelwold oder Æethelsonstwas hießen, Mitstreiter oder Gegner von diesem Uhtred, da ging ein Aufschrei des Schreckens durch die Dänen.

In Rolfs Hals steckte ein Pfeil.

Und dann kippte er von den Schultern der beiden Träger.

Das Gebrüll, das sich einen Augenblick später erhob, war ohrenbetäubend. Alle schienen von einer Sekunde zur nächsten nüchtern zu sein. Blicke hetzten hin und her, Finger zeigten hierhin und dorthin, aber weil das Opfer schon zu Boden gegangen war, konnte niemand mehr sagen, woher der Schuss gekommen war, und kaum jemand blickte nach oben. Im Schein des Feuers rannte und wogte alles durcheinander, selbst der Friese nahm seinen Arm von meiner Schulter, schnellte hoch und starrte durch die Flammen zu der Stelle, an der eben noch Rolf auf den Schultern seiner beiden Gefolgsleute gethront hatte.

Und so fiel niemandem auf, dass ich ebenfalls auf die Füße sprang. Mit ein paar Sätzen war ich bei der Leiter. Die Verwirrung war so vollständig, dass selbst dann noch niemand mich als Komplizen des Schützen erkannte, als ich sie von der Mauer wegzog, mit hoch über dem Kopf erhobenen Händen in vollem Lauf durch das Tor trug und zwischen die Zelte schleuderte. Dann nahm ich die Beine in die Hand und hetzte zwischen Futtertrögen und herumliegenden Bierleichen hindurch in die Dunkelheit.

Falls überhaupt jemand meine Flucht bemerkt hatte, war er nicht schnell genug gewesen, denn schon bald hatte ich den Feuerschein so weit hinter mir gelassen, dass ich vom Lager aus nicht mehr zu sehen sein konnte.

Ich kniete mich hinter einen Strauch und beobachtete die Anlage. Mein Herz klopfte im Galopp. Ich ballte die Fäuste, halb triumphierend, halb angespannt. Noch war die Sache nicht ausgestanden, denn die Dänen hatten inzwischen begriffen, dass die, die sie suchten, sich nicht mehr innerhalb der Pfalz befanden. Männer mit Fackeln rannten vor der Mauer entlang, Rufe erschollen, aber wie es schien, beschränkten sie sich bei der Suche vorerst auf die unmittelbare Umgebung der Festung.

Gebückt rannte ich davon. Bald waren ihre wütenden Schreie nur noch eine ferne Geräuschkulisse.

Ich brauchte eine gute halbe Stunde, bis ich die Stelle gefunden hatte, an der wir das auseinandergebrochene Boot zurückgelassen hatten. Immer noch leuchteten die Feuer bei den Schiffen im Westen, eine knappe Meile entfernt, aber die Männer dort waren offenbar noch nicht informiert worden, jedenfalls hörte man keine aufgeregten Stimmen. Der Mond war inzwischen verschwunden.

Gauzbert war natürlich schon da. Er hockte im Gebüsch direkt am Flussufer und empfing mich mit einem leisen Pfiff. Ich zog ihn an mich und schlug ihm auf den Rücken.

«Was für ein Schuss.»

«Wo ist Harald?», fragte er, ohne auf meine Bemerkung einzugehen.

«Ich weiß es nicht», sagte ich. «Du hast ihn zuletzt gesehen. Hat er nichts gesagt?»

«Nein. Er hat mir das Seil geholt und ist in der Menge verschwunden. Vielleicht wurde er aufgehalten.»

«Ja», sagte ich verhalten. «Vielleicht.» Aber ich glaubte es selbst nicht so recht.

«Lass uns warten. Er wird schon kommen.» Gauzberts Stimme verriet, dass auch er sich nicht so sicher war. Wenn sie Harald erwischt hatten, würden sie ihn umbringen, und wir würden nichts dagegen unternehmen können, denn mit Sicherheit wurde das Tor jetzt scharf bewacht.

Und so starrten wir eine Weile besorgt nach Norden, ohne dass rechte Freude über den gelungenen Anschlag aufkommen wollte. Die Wolken hatten sich verzogen. Ein paar Sterne glitzerten, und im Osten zeigte sich ein violetter Streifen über dem Horizont. Es wäre besser gewesen, im Schutz der Dämmerung so weit wie möglich von ihnen wegzukommen, denn natürlich würden sie Reiter zur Anlegestelle ihrer Schiffe und vielleicht sogar einen Suchtrupp flussaufwärts schicken. Und doch konnte ich mich nicht aufraffen, einfach zu verschwinden, ohne zu wissen, was aus Harald geworden war. Er war mit mir in Italien gewesen und hatte im Kampf gegen Gerold sein Leben für mich riskiert. Ihn zurückzulassen, kam nicht infrage.

«Kompliment für den Schuss», sagte plötzlich eine Stimme direkt neben uns. Es war Harald. Ich unterdrückte einen Freudenschrei, und wir fielen uns alle drei in die Arme.

«Wo hast du gesteckt?», fragte Gauzbert.

«Hab noch was erfahren», antwortete Harald düster. «Unsere Freunde aus Nimwegen haben eine Verabredung mit einer anderen Dänenbande. Die treiben sich derzeit unter einem gewissen Jarl Ragnar in der Eifel rum.»

«Verdammt», murmelte ich. Ich hatte dort zwölf Jahre lang in Haft gesessen und war aus Prüm geflohen, als die Dänen das Kloster geplündert hatten. Schöne Erinnerungen waren das nicht, aber unter den Mönchen waren noch einige Männer, die ich schätzte, und die Vorstellung, dass die Dänen schon wieder so tief im Land herumstreiften und dass meine Freunde erneut in Gefahr waren, beunruhigte mich. Doch es kam noch schlimmer.

«Aber da werden sie nicht bleiben», sagte Harald. «Sie wollen sich mit Rolfs Leuten bei Maastricht treffen. Sie sind schon unterwegs.»

Ich starrte ihn mit offenem Mund an. «Scheiße.»

«Kannst du laut sagen.»

«Wie viele sind es?»

«Keine Ahnung. Viele können es nicht sein, und sie haben keine Schiffe. Die nächste Brücke ist in Lüttich, und die ist gut gesichert. Da müssen sie erst mal rüber.»

Das beruhigte mich nur wenig. Wenn die Dänen wenig Gepäck und keine Pferde dabeihatten, konnten sie mit Flößen oder Booten schnell übersetzen. Und in Maastricht lag mein Anwesen. Dort waren meine Kinder.

«Nichts wie los», sagte ich.

Ohne ein weiteres Wort schritten wir aus. Die Sonne ging auf und brachte den Fluss zum Glitzern. Das Land lag verlassen da. Wenn wir uns beeilten, konnten wir in zwei Stunden beim östlichen Uferkastell sein und uns Pferde holen. Von da aus waren es etwa sechzig Meilen bis Maastricht. Gegen Nachmittag konnten wir dort sein.

Als uns nur noch ein paar Flussschleifen von unserem Ziel trennten, entdeckte ich die erste Leiche im Wasser. Sie trieb langsam und mit dem Gesicht nach unten dahin, und sie trug einen Lederpanzer. Dann kam die zweite in Sicht. Dann die dritte und die vierte, die Gesichter nach oben.

«Mein Gott», flüsterte Gauzbert. «Das sind unsere Leute.»

Zuerst dachte ich, es handelte sich um Männer aus unserer Kastellbesatzung. Doch dann erkannte ich einen der Toten. Sein Name war Gerwald. Und er gehörte zu der Truppe, die unter dem Kommando von Lupus mein Anwesen in Maastricht bewachte.

Ein eiskalter Schauer überlief meinen Rücken. Ragnar und seine Bande waren schneller gewesen.

2

Das letzte Stück rannte ich so schnell, dass ich glaubte, mein Brustkorb würde zerspringen. Hinter der letzten Biegung der Maas kamen unsere Türme in Sicht; beide waren bemannt, und die Kastelle schienen unversehrt. Die Strömung hatte die Sperrkette zu einem leichten Bogen ausgewölbt. Kleine Wellen schwappten über die Flöße und ließen das Holz in der Morgensonne glänzen. In der Mitte des Flusses lag eins unserer Ruderboote; drei meiner Männer waren damit beschäftigt, eine Leiche, die von der Kette aufgefangen worden war, an Bord zu hieven. Zwei weitere Tote hingen an einem der Flöße fest. Die vier, die wir weiter flussabwärts gesehen hatten, waren offenbar über die Absperrung hinweggespült worden.

Einer der Wächter auf dem östlichen Turm erkannte mich, winkte, schrie etwas herunter. Kurz darauf schwang das Tor des Kastells auf. Ich rannte über die Holzbrücke, die den Graben überspannte, und kam taumelnd zum Stehen. Mein Herz raste. Ich musste mich auf ein Fass stützen, und ein paar Augenblicke lang glaubte ich, mich übergeben zu müssen. Von allen Seiten kamen Männer angelaufen. Alle riefen durcheinander. Offenbar hatten auch sie die Toten als Angehörige der Wachmannschaft aus Maastricht erkannt, und jetzt bestürmten mich alle gleichzeitig mit Fragen.

«Was ist in Maastricht passiert?»

«Sind die Dänen schon unterwegs?»

«Kommen sie jetzt von zwei Seiten?»

«Wie viele Schiffe haben sie?»

«Lasst ihn doch mal zu Atem kommen!»

Als ich wieder sprechen konnte, erklärte ich der Kastellbesatzung so knapp wie möglich, was in Nimwegen passiert war und was wir dort erfahren hatten. Entsetzen machte sich breit. Die meisten der Männer hatten ihre Familien in Maastricht oder in den Dörfern rechts und links der Maas zurückgelassen. Dass Rolfs Truppe durch Gauzberts Schuss vorerst unschädlich gemacht worden war, war angesichts dieser Ungewissheit ein schwacher Trost – zumal für mich. Was war mit meinen Kindern?

Während ich noch redete, wurden die aus dem Fluss geborgenen Leichen hereingetragen und neben der Feuerstelle abgelegt. Ich erkannte auch sie als Männer aus der Truppe, die mein Anwesen bewacht hatte. Nur einer hatte einen Lederpanzer, ihm war der Schädel eingeschlagen worden; die anderen beiden trugen Leinentuniken, die am Bauch jeweils ein Loch hatten und vom ausgewaschenen Blut gelblich verfärbt waren. Beide waren offenbar von Lanzen oder Wurfspeeren niedergestreckt worden. Dass sie keine Rüstung trugen, deutete darauf hin, dass sie überrascht worden waren und nicht die Zeit gehabt hatten, sich auf einen Kampf einzustellen.

Jemand sprach ein Gebet, und ich musste mich zusammenreißen, um wenigstens das Amen abzuwarten, bevor ich losstürzte. Nur die Achtung vor den Toten hinderte mich daran, das Gemurmel zu unterbrechen. Während ich mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen dastand, überlegte ich fieberhaft, was wohl passiert war. Ich überschlug die Fließgeschwindigkeit des Flusses und kam zu dem Ergebnis, dass der Überfall gegen Mitternacht stattgefunden haben musste. Dass die Dänen noch in der Nähe waren, schien mir wenig wahrscheinlich, denn in der engeren Umgebung von Maastricht gab es zumindest im Westen keine größeren Wälder, in denen sie sich verstecken konnten. Wahrscheinlich waren sie mit der Beute über den Fluss verschwunden und hatten sich wieder in Richtung Eifel davongemacht.

Hatten sie nur mein Anwesen angegriffen oder auch die Stadt kaum drei Meilen weiter nördlich? Maastricht war nicht gut befestigt. Die alte römische Kastellmauer war in einem beklagenswerten Zustand, und nach der Plünderung vor drei Jahren war sie kaum instand gesetzt worden. Mein Hof war besser gesichert als die Stadt selbst. Insgesamt hatte ich dort etwa vierzig Bewaffnete zurückgelassen. Wie viele davon waren noch am Leben? Wir hatten sieben Tote im Wasser gezählt, aber es war nicht ausgeschlossen, dass weitere Leichen flussaufwärts im Ufergestrüpp hängen geblieben waren.

Warum hatten sie sich überhaupt die Mühe gemacht, die Leichen in die Maas zu werfen, anstatt sie einfach liegen zu lassen? War das eine Botschaft an uns? An mich? Der Gedanke, dass meine Zwillinge den Angreifern in die Hände gefallen sein könnten, machte mich fast wahnsinnig. Die Dänen waren rücksichtslos, aber dass sie Kleinkinder umbrachten, kam kaum vor, obwohl eine Menge Schauergeschichten in Umlauf waren, die genau das behaupteten. Normalerweise nahmen sie Kinder als Geiseln mit, um Lösegeld für ihre Freilassung zu fordern, aber eine ohne Schiffe tief im Land des Gegners marodierende Bande hatte wahrscheinlich keine Lust, Gefangene lange in der Gegend herumzuschleppen. Konnte ich hoffen, dass sie sie einfach verschont hatten? Oder übersehen?

«Amen.» Na endlich.

Alle blickten zu mir: halbe Kinder mit durchsichtigem Bartflaum neben grauhaarigen Veteranen vergangener Kriege, Handwerkergesichter unter Filzkappen, Bauern mit schwieligen Pranken, allesamt ungewaschen und verstrubbelt von den Nächten in Zelten und an Feuern. Sie waren mit mir losgezogen, um sich dem Gegner entgegenzustellen, der nun plötzlich in ihrem Rücken aufgetaucht war. Ich sah die Sorge in den Gesichtern dieser bunt zusammengewürfelten Truppe und wusste, dass sie alle dasselbe wollten wie ich: Gewissheit, was mit ihren Familien passiert war.

«Wir räumen die Kastelle und reiten am Westufer nach Maastricht», entschied ich, bemüht, mich wenigstens für einen Augenblick auf das zu konzentrieren, was hier und jetzt zu tun war. «Vier Späher bleiben hier. Falls die Schiffe auftauchen, reitet einer nach Maastricht und gibt mir Bescheid. Die anderen folgen den Dänen. Wenn sie an Land gehen, geht hinterher, wenn sie sich teilen, teilt euch ebenfalls. Verstanden?»

Alle nickten, und während ich weitere Anweisungen für den Marsch gab, fingen die Ersten schon an, die Zelte abzubauen. Wir hatten hier nur das eine Ruderboot, aber eine halbe Stunde flussaufwärts gab es eine Fährstelle. Ich hatte nicht die Absicht, zu warten, bis alle Pferde übergesetzt waren, also gab ich Harald den Auftrag, die Mannschaft zu führen, und winkte Gauzbert, mir zum Fluss zu folgen, wo das Boot lag, mit dem die Toten geborgen worden waren.

Schweigend ruderten wir zum Westufer hinüber. Während ich das schnellste Pferd sattelte, das wir hatten, gab Gauzbert meine Instruktionen auch an die zweite Kastellbesatzung weiter.

«Wir sehen uns in Maastricht», sagte ich mit belegter Stimme zu Gauzbert.

«Wirst sehen ...», sagte er, aber er vollendete den Satz nicht. Er hatte die Panik in meinen Augen gesehen und wusste, dass gut gemeinter Trost mir nicht weiterhelfen würden.

Dann sprang ich in den Sattel und galoppierte los.

Schleife um Schleife folgte ich dem Fluss, hielt Ausschau nach weiteren Toten auf dem Wasser und an den Ufern, entdeckte aber keine. Nach einer Stunde passierte ich zwei weitere Uferkastelle und die Festung in Asselt, die als letzte große Sperre für flussaufwärts angreifende Schiffe auf ihrer Insel thronte. Gras und Gebüsch hatten die letzten Reste des befestigten Lagers auf der Westseite überwuchert, das wir damals für den Angriff auf die Dänen gebaut hatten, und auch von dem Damm an der Südspitze der Insel, mit dem ich den östlichen Arm der Maas trockengelegt hatte, war nichts mehr zu sehen. Auf den Türmen standen Wachen, aber ich hielt mich nicht damit auf, irgendwelche Nachrichten mit ihnen auszutauschen. Je näher ich meinem Ziel kam, desto größer wurde meine Angst.

Kurz vor Maastricht zweigte ein Weg ab, der um die Stadt herumführte und hinter den Mauern wieder auf die Uferstraße traf. Obwohl keine Menschenseele unterwegs war, deutete nichts darauf hin, dass die Stadt angegriffen worden war, und nirgendwo stieg Rauch auf. Doch das beruhigte mich nicht, im Gegenteil. Wenn die Leichen im Fluss wirklich allesamt meine Männer gewesen waren, dann hatte Ragnar sich bei seinem Überfall auf meine Festung konzentriert. Als wäre ich derjenige, auf den er es abgesehen hatte.

Ich trieb das schwitzende Pferd zu einem letzten halsbrecherischen Galopp an. Mein Anwesen lag südlich von Maastricht, und kaum hatte ich die Stadt hinter mir gelassen, kam die Palisade mit den Ecktürmen in Sicht. Meine Festung, die ich Gerold vor eineinhalb Jahren entrissen hatte. Mein Besitz, auf dem meine Kinder friedlich und sicher aufwachsen sollten. Wo waren sie?

Von der Nordseite her wirkte die Anlage intakt. Nichts wies auf einen Kampf hin: keine Pfeile in der Palisade, keine Leitern am Wall, keine Toten im Graben. Das Tor an der Westseite war verschlossen. Für einen kurzen Augenblick hoffte ich, dass alles nur ein Irrtum gewesen war, dass es gar keinen Überfall gegeben hatte, dass sich gleich das Tor öffnen und Lupus mich fragen würde, warum ich schon zurück war.

Ich verließ den Weg, der zum Tor führte, und umrundete die Befestigung, um zur Südseite zu gelangen. Die schlammige Erde spritzte unter den prasselnden Hufen meines Pferdes auf.

Und dann sah ich die Toten.

Alle, die ich auf den ersten Blick erkannte, waren meine Männer. Sie lagen auf der Südseite beim Flussufer verstreut, fünf im Graben, drei weitere im Ufergras, einer hing schlaff wie eine Puppe über den angespitzten Pfählen der Palisade, an der ein halbes Dutzend Leitern lehnte. Es war, als hätte der größte Teil des Kampfes sich auf dem freien Feld abgespielt und nicht am Wall. Warum in aller Welt waren meine Leute überhaupt herausgekommen, anstatt die Palisade zu verteidigen? Hatten sie die Angreifer zurückgeschlagen und dann verfolgt? Waren sie herausgelockt worden und in einen Hinterhalt geraten? So dumm konnten sie eigentlich nicht gewesen sein, und Lupus, dem ich das Kommando über die Besatzung anvertraut hatte, verfügte über genug Verstand und Erfahrung, um nicht in eine so plumpe Falle zu tappen, schon gar nicht in der Dunkelheit.

Es sei denn, der Überfall war gelungen und die Angreifer hatten etwas erbeutet, was er ihnen unter allen Umständen wieder hatte abjagen wollen.

Die Zwillinge.

Ich riss das Pferd herum, ohne mich weiter mit den Toten aufzuhalten, sprengte zum Tor, hämmerte vom Sattel aus gegen das Holz und schrie immer wieder nach Lupus, bereit, mich mit ein paar Galoppsprüngen über den Damm in Sicherheit zu bringen, falls die Dänen noch hinter dem Tor lauerten.

Zunächst regte sich nichts, und meine Anspannung wuchs ins Unerträgliche. Es war unwahrscheinlich, dass die Angreifer sich noch in der Festung befanden, denn in diesem Fall hätten sie natürlich Wachen auf den Türmen postiert, abgesehen davon, dass es für sie keinen Sinn hatte, sich in einer einzelnen Wehranlage so tief im Land ihrer Gegner festzusetzen. Aber warum reagierte niemand? Waren alle tot?

Als ich gerade beschlossen hatte, wieder zur Südseite zu reiten und über eine der Leitern einzusteigen, erschien ein Kopf zwischen den Pfählen der Torbastion: Waltger, der schon zu den Gefolgsleuten meines Vaters gehört hatte, ein ebenso einfältiger wie zuverlässiger Mann, der gut mit dem Wurfspeer umgehen konnte, aber mit dem Schwert schon immer zu langsam gewesen war und nun allmählich in die Jahre kam. Sein Gesicht, sonst leicht gerötet vom Bier, dem er ausgiebig zusprach, war bleich wie ein Leintuch.

«Wo sind die Kinder?», schrie ich verzweifelt zu ihm hoch.

«Lupus hat sie weggebracht», sagte er. «Sie sind in Sicherheit.»

Die Erleichterung, die mich bei diesen Worten überkam, lässt sich nicht beschreiben. Nichts anderes interessierte mich in diesem Augenblick. Meine allerschlimmste Befürchtung hatte sich nicht bewahrheitet: Sie hatten die Zwillinge nicht in die Hände bekommen. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel.

«Ich komme runter», sagte Waltger.

Sein Gesicht verschwand. Und während hinter dem Tor die Leiter knarrte, war mir, als erwachten meine Sinne wieder, die seit Stunden wie betäubt gewesen waren. Plötzlich hörte ich die Vögel in den Bäumen zwitschern und spürte die Kühle der leichten Brise auf der Haut. Ich saß ab. Das Pferd begann, aus einer Pfütze zu schlabbern.

Es polterte ein paarmal, als die Eichenbalken aus der Verankerung zu Boden fielen. Dann öffnete sich quietschend ein Torflügel, und ich stand Waltger gegenüber. Erst aus der Nähe sah ich, wie schlimm zugerichtet er war. Seine Lippe war aufgeplatzt und angeschwollen, über Kinn und Hals lief eine verkrustete Blutspur, und sein rechter Oberschenkel war mit einem blutgetränkten Lappen umwickelt. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Als ich eintrat, stützte er sich stöhnend auf meiner Schulter ab. Ich ließ die Zügel des Pferdes los und gab dem Tier einen Klaps, woraufhin es zu einem Regenfass trottete und zu saufen begann.

Während Waltger sich immer noch an mir festhielt, sah ich mich um. Der Anblick der Festung wirkte auf gespenstische Art friedlich. Haupthaus, Ställe, Wirtschaftsgebäude und Kapelle lagen still in der Herbstsonne da. Ein paar Hühner pickten herum. Weder Tote noch Lebende waren zu sehen, und die üblichen Spuren einer Plünderung fehlten völlig: keine eingetretenen Türen, keine verstreuten Vorräte, keine aus den Fenstern geworfenen Truhen oder Kästen, keine Anzeichen dafür, dass sie auch nur versucht hatten, irgendetwas in Brand zu stecken. Die Stelle an der Südostecke der Befestigung, an der von außen die Leitern lehnten, war vom Tor aus nicht einzusehen.

Waltger deutete meine Blicke richtig. «Die Toten, die im Hof lagen, hab ich in die Kapelle geschleift», sagte er düster. «Die anderen liegen hinten bei der Palisade oder draußen am Ufer. Ein paar hat der Fluss mitgenommen. Sechs haben überlebt. Schätze, dass vier davon durchkommen.» Mit einem Nicken deutete er zum Haupthaus. «Liegen da drin. Hab sie verbunden. Außer mir kann keiner mehr laufen.»

«Wo ist Lupus?», fragte ich, während ich langsam auf das Haupthaus zuging. «Wo hat er die Zwillinge hingebracht?»

«Weiß ich nicht. Wir haben hier die Dänen aufgehalten, während er sie rausgeschafft hat. Die Frauen und die anderen Kinder sind auch noch rechtzeitig weggekommen, falls dich das interessiert.»

Der vorwurfsvolle Unterton in seiner Stimme war nicht zu überhören. Seit ich angekommen war, hatte ich mich nur nach meinen eigenen Kindern erkundigt, für deren Rettung offenbar drei Dutzend Männer ihr Leben geopfert hatten. Ich war für die Überlebenden verantwortlich. Sie waren für mich durchs Feuer gegangen und verdienten es, dass ich mich um ihre Versorgung kümmerte.

Ich ging auf das Haupthaus zu. Waltger folgte mir humpelnd.

«Die sind mitten in der Nacht gekommen», sagte er aufgeregt, als müsste er sich rechtfertigen. «Sie müssen irgendwo weiter südlich über den Fluss gegangen sein, Flöße, Fähre, was weiß ich. Wer hätte denn damit rechnen können? Auf dem linken Ufer hat sich seit Monaten keiner von denen blicken lassen, und wenn sie größere Schiffe gehabt hätten, wäre uns das gemeldet worden.»

In meinem Kopf hatte inzwischen die Wut das Entsetzen verdrängt, und ich spürte, dass sich in diese Wut auf die Dänen auch die ungnädige Verdächtigung mischte, ob vielleicht einer von unseren Leuten geschlafen und so den Überfall erst möglich gemacht hatte. Waltger hatte offensichtlich Angst, für die Unaufmerksamkeit zur Rechenschaft gezogen zu werden, also redete er hastig weiter: «Wir hatten Wachen auf allen Türmen, aber die haben sie zu spät bemerkt. Diese verfluchten Dänen sind einfach aus der Dunkelheit aufgetaucht, ohne Fackeln, ohne Geschrei, im Laufschritt, mit den Leitern unterm Arm. Wie Gespenster.»

Vor der Tür des Hauses blieb ich stehen und ließ ihn zu Atem kommen.

«Und dann?», fragte ich, vielleicht ein bisschen zu barsch.

«Wir sind vom Alarm geweckt worden und sofort nach draußen gelaufen, aber bevor wir wussten, wo wir überhaupt hinrennen müssen, waren die Ersten von denen schon über die Palisade gestiegen», fuhr Waltger fort. «Unsere Wachen auf dem Wall haben versucht, sie aufzuhalten, aber es waren viel zu viele. Lupus hat das Tor öffnen lassen und zwanzig Mann rausgeschickt, dann hat er die Frauen und die Kinder in den Tunnel gescheucht. Deine Zwillinge hat er sich unter den Arm geklemmt.»

Der Tunnel. Zwischendurch hatte ich fast vergessen, dass es ihn gab. Er führte von der Kapelle zu einem kleinen Stall außerhalb der Wehranlage. Mein Vater hatte ihn anlegen lassen, um im Fall einer Eroberung aus der Festung gelangen zu können, und ich hatte ihn vor eineinhalb Jahren genutzt, um hineinzukommen und Gerold zu überrumpeln. Zwischendurch hatte ich kurz mit dem Gedanken gespielt, den Tunnel zuschütten zu lassen, es dann aber doch nicht getan, weil mir eine Ahnung gesagt hatte, dass mir der Fluchtweg noch von Nutzen sein könnte.