9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Max-Liebermann-Krimis

- Sprache: Deutsch

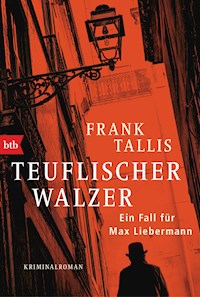

Wien, 1904. Der Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann ermittelt in seinem spektakulärsten Fall.

In einer verlassenen Klavierfabrik wird ein Toter gefunden, auf einem Stuhl sitzend, getötet mit einem Kopfschuss – und mit Säure übergossen. Inspektor Reinhardt ruft seinen alten Freund und Freud-Schüler Doktor Max Liebermann zu Hilfe. Ihre Ermittlungen führen die beiden hinter die schillernde Fassade in die Schattenwelt der Fin-de-Siècle Metropole. Spannend, psychologisch tiefgründig und voller Finesse entführt uns der mehrfach preisgekrönte Autor in das faszinierende Wien der Jahrhundertwende.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Wien 1904. In einer verlassenen Klavierfabrik wird ein Toter gefunden, auf einem Stuhl sitzend, getötet durch einen Kopfschuss – und mit Säure übergossen, so dass man ihn nicht mehr identifizieren kann. Vor dem Toten sind drei Stühle aufgereiht wie zu einem Tribunal – wurde hier Gericht gehalten? Und über wen?

Inspektor Oskar Rheinhardt ruft seinen Freund und Freud-Schüler Doktor Max Liebermann zu Hilfe. Ihre Ermittlungen führen die beiden hinter die schillernde Fassade der Fin-de-Siècle-Metropole in die Schattenwelt der Stadt, bevölkert von Bohemiens und Künstlern, Freigeistern und Anarchisten. Als sie in einem Vorstadtkeller auf Material zum Bombenbauen stoßen, schaltet sich zum Leidwesen Rheinhardts der Geheimdienst ein – man geht davon aus, dass der berüchtigte Bombenleger Mephistopheles seine nächste Tat plant. Wird es Liebermann und Rheinhardt gelingen, den blutigen Anschlag zu verhindern?

Zum Autor

FRANK TALLIS ist Schriftsteller und praktizierender klinischer Psychologe. Für seine Romane, vor allem für seine Erfolgsserie um den Psychoanalytiker und Detektiv Max Liebermann, erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Writers’ Award from the Arts Council of Great Britain und den New London Writers’ Award. Tallis lebt in London.

Frank Tallis

TEUFLISCHER WALZER

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Klaus Berr

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Mephisto Waltz« bei Pegasus Books Ltd., New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeiftung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe Januar 2020

btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2018 by Frank Tallis

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Covergestaltung: semper smile, München,

Covermotiv: © Arcangel/Carlos Caetano; Shutterstock/Rtimages

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

MK · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-21042-7V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

VORSPIEL

Luigi saß an einem Ecktisch in einem kleinen, schäbigen Café und nippte an einer schwarzen, bitteren Flüssigkeit, deren Farbe und Geschmack seine Stimmung mit geradezu unheimlicher Genauigkeit beschrieb. Eine »große Tat« würde es nicht geben. Prinz Henri von Orleans, Anwärter auf den französischen Thron, hatte seine Pläne geändert und würde nicht nach Genf kommen, und das Leben würde weitergehen wie immer, eine Enttäuschung nach der anderen, so wie immer. Warum hatte er gedacht, dass es diesmal anders sein würde? Es war töricht gewesen, so zu denken. Das war sein Schicksal, seine Bestimmung, immer wieder enttäuscht zu werden. Von seiner Mutter im Stich gelassen, hin- und hergeschoben zwischen Findlingsheimen und gemeinnützigen Institutionen; sich abrackern, herumvagabundieren. Nur einmal in seinem Leben hatte er Zufriedenheit erlebt, und das war während seines Dienstes in der Kavallerie in Nordafrika. Von dieser einen Ausnahme abgesehen, war sein Leben ein beständiges Jammertal gewesen. Ihm kam der Gedanke, dass er seine Lage vielleicht verbessern könnte, wenn er nach Italien zurückkehrte. König Umberto sollte leicht zu finden sein. Doch leider hatte Luigi kein Geld für Kutschen oder Züge, und zu Fuß war es zu weit.

Eines Tages würde er sterben, und danach würde es sein, als hätte er nie gelebt. Der Gedanke erfüllte ihn mit kaltem Entsetzen.

Es war noch immer früh, und die anderen Tische waren leer. Der Besitzer, dessen Statur merkwürdig kantig wirkte, zündete eine Öllampe an und hängte sie über die aufgeschlagenen Seiten eines Kontobuchs. Er befeuchtete die Spitze eines Bleistifts mit der Zunge und fing an zu schreiben. Eine struppige Katze sprang auf den Tresen und miaute um Aufmerksamkeit.

Draußen auf dem Pflaster hörte Luigi Schritte und das begleitende Klopfen eines Stocks. Ein Glöckchen läutete, und ein Mann trat ein. Er trug einen langen Rock und hatte das Auftreten eines feinen Herrn. Mit gelassenen Bewegungen nahm er Hut und Handschuhe ab und schaute zu dem Besitzer. Die Katze machte einen Buckel, zischte, sprang vom Tresen und schlitterte in die Dunkelheit, da ihre Krallen auf den Bodendielen keinen Halt fanden. Zwischen dem Fremden und dem Besitzer schien eine mysteriöse Verständigung stattzufinden, denn der Besitzer nickte – als würde er einer Bitte nachkommen – und folgte der Katze in die Küche.

Der Fremde schaute Luigi direkt an. Er war in den Fünfzigern oder frühen Sechzigern, und sein Spitzbart und die Adlernase gaben ihm etwas Teuflisches: Luzifer in der Verkleidung eines alternden Libertins. Er kam gemächlich auf den Ecktisch zu und setzte sich, ohne um Erlaubnis zu fragen, auf einen freien Stuhl. »Nun, mein Freund, ich nehme an, Sie überlegen sich eben, wie es weitergehen soll.« Sein Italienisch hatte einen leichten Akzent.

Luigi zog die Augenbrauen in die Höhe. Er glaubte nicht an Zauberei, aber der Fremde schien seine Gedanken lesen zu können. »Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns vorgestellt wurden. Sie sind …?«

Der Fremde lächelte, und das langsame Hochziehen der Lippen ließ ihn noch diabolischer wirken. »Ihre Erinnerung ist korrekt.«

»Wer sind Sie dann? Was wollen Sie?«

»Ein paar Minuten Ihrer Zeit – das ist alles.«

Luigi schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, aber ich kenne Sie nicht.« Er erhob sich, doch der Fremde fasste seinen Arm und zog ihn wieder auf den Stuhl.

»Aber ich weiß sehr viel über Sie. Wir haben gemeinsame Freunde.« Der Fremde griff in seine Rocktasche und zog ein paar Münzen heraus, die er über den Tisch schob. »Mir ist bewusst, dass Sie im Augenblick finanzielle Unterstützung benötigen. Nehmen Sie ruhig. Kaufen Sie sich ein anständiges Frühstück.« Luigi griff vorsichtig nach dem Geld.

»Ich verstehe nicht ….«

Draußen rollte mit lautem Klappern ein Karren vorbei.

Der Fremde zog eine Zeitung unter dem Arm hervor und deutete auf einen Artikel. »Als ich noch ein Kind war, sagte ein alter Diener, den ich verehrte, zu mir: ›Jedes Saatkorn kennt seine Zeit.‹ Lesen Sie das. Sie werden es sehr interessant finden, das verspreche ich Ihnen.« Dann stand der Fremde auf, streifte sich umständlich die Handschuhe über – zog an den Säumen, damit sie auch perfekt passten –, und ging dann gemessenen Schritts zur Tür.

»Einen Augenblick!«, rief Luigi ihm nach.

Der Mann drehte sich nicht um. Er betrachtete sein Spiegelbild, korrigierte den Sitz seines Huts und verließ dann das Café. Als das Glöckchen verstummte, erschien die Stille nervenaufreibend. Luigi schaute sich die Münzen an, weil er befürchtete, er sei eingeschlafen und habe die ganze Episode nur geträumt. Das Gefühl des Metalls war beruhigend. Er senkte den Kopf über die Zeitung und begann zu lesen. In dem Artikel ging es offensichtlich um eine Aristokratin, die in einem der Grandhotels am See residierte.

Der Besitzer kam wieder aus der Küche. »Wer war dieser Mann?«, fragte Luigi.

»Welcher Mann?« erwiderte der Besitzer.

Die Gräfin von Hohenembs stand im Foyer des Hotels Beau-Rivage. Sie spürte, dass der Direktor und sein Assistent sie anstarrten, obwohl sie ihnen den Rücken zukehrte. Es war wie ein sechster Sinn.

Die schönste Frau der Welt zu werden war eine Leistung, die einen eisernen Willen, Charakterfestigkeit, eine stählerne Entschlossenheit und Zielstrebigkeit erforderte. Sie aß vorwiegend Orangen und sehr selten mit Veilchen aromatisiertes Eis. Wenn sie sich stark fühlte, hörte sie ganz auf zu essen. Der Gesellschaftsklatsch behauptete, sie trinke Blut, in Wirklichkeit aber trank sie nur Milch und klare Brühe. Man hatte ihr Ankleidezimmer im Palast mit seinem dicken, toten Teppich, den Brokattapeten und vergoldeten Möbeln in eine Sporthalle verwandelt. Unter dem riesigen Kronleuchter standen ein Barren und ein Klettergerüst. Vom Türsturz hingen Ringe. Manchmal hing sie voll bekleidet an ihnen und hob die Beine, um ihre Bauchmuskeln zu stärken.

Dann war da noch die Sache mit ihrem Teint, dessen Bewahrung Gesichtsmasken aus zerdrückten Erdbeeren oder rohes Kalbfleisch erforderte. Ihre Haare mussten täglich drei Stunden gekämmt und jede zweite Woche mit Cognac und Eigelben gewaschen werden – ein Ritual, das vom Morgen bis zum späten Abend dauerte. Ihre Figur zu halten, die unglaublich schlank war, vor allem bei einer Frau, die bereits vier Kinder geboren hatte, erforderte wahrhaft heroische Entschlossenheit: erstickende Korsetts und Nächte mit in Essig getränkte Bandagen um die Hüfte. Diese extremen Maßnahmen hatten sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. Ihre Taille passte in den Ring, den ein durchschnittlich großer Mann mit seinen Fingern formte.

Die Bewahrung ihrer Vorrangstellung hatte ihre Gesundheit geschädigt. Sie litt an Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Ohnmachtsanfällen und »Bleichsucht« sowie an Schmerzen wegen Ischialgie, Nervenentzündungen und Rheuma. Spezialisten raunten von Herzgeräuschen. Infolgedessen suchte sie häufig die besten Kurbäder auf, Herkulesbad in den Karpaten, Bad Kissingen in Unterfranken …. Keines davon brachte ihr viel Linderung, und im Lauf der Jahre erkannte sie, dass sie nicht ganz so viele Probleme hatte, wie die Ärzte meinten. Eigentlich hatte sie nur ein einziges Problem, und das war das Vergehen der Zeit. Sie wurde langsam alt.

Was sollte sie tun?

Ihre Antwort war Reisen.

Groß, schwarz gekleidet und wie immer ausgestattet mit einem weißen Schirm, um sich darunter zu verbergen, verzichtete sie auf ihren Hofstaat und wanderte durch die Welt wie ein glanzvoller Geist. Sie entwickelte eine spezielle Vorliebe fürs Meer, weil die Zeit stehenzubleiben schien, wenn sie auf dem Wasser war und so tun konnte, als wäre sie der Fliegende Holländer, ruhelos und unsterblich. So tief war ihre Liebe zum Meer, dass sie sich, wie ein gewöhnlicher Matrose, einen Anker auf die Schulter hatte tätowieren lassen.

Nach all dem Ruhm und den Schmeicheleien, den Porträts und den Photographien sehnte sie sich nach Anonymität. Doch auch noch mit sechzig war sie eine sehr beeindruckende Frau, und das war der Grund, warum der Direktor und sein Assistent noch immer starrten.

Tags zuvor hatte sie die Baronin Rothschild besucht, nicht weil es ihr Wunsch gewesen wäre, sondern als Gefallen für ihre Schwester. Leider war die frühere Königin Maria von Neapel ein wenig von der Familie Rothschild abhängig geworden. Es war eine zweifelhafte Übereinkunft. Als Gegenleistung für die Gesellschaft königlichen Geblüts wurden Mittel zur Verfügung gestellt. Ziemlich geschmacklos. Obwohl die Gräfin das Gespräch mit der Baronin genossen hatte, konnten sie nie wahre Freundinnen sein.

»Wurde das Gepäck schon abgeholt?«, fragte die Gräfin ihre Hofdame.

»Ja«, erwiderte Irma. »Schon vor einer ganzen Weile.«

Sie brachen ein wenig später als beabsichtigt auf. Die Gräfin trat aus der Hotelhalle ins helle Sonnenlicht.

»Was für ein wunderbarer Tag.«

Sie ging mit forschem Tempo los, Irma folgte ein paar Schritte hinter ihr.

Auf der Promenade konnte sie auf den funkelnden See hinausschauen, der umgeben war von niedrigen Bergen. Der Schornstein eines Dampfschiffs kam in Sicht, und die Aussicht, jetzt gleich eine große Wasserfläche zu überqueren, hob ihre Stimmung. Eine Zeile aus einer Operette kam ihr in den Sinn: »Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.«

Ein Mann duckte sich unter ihren Schirm. Er trug einen billigen, zerschlissenen Hut und schäbige Kleidung. Seine Haut war dunkel – vielleicht ein Italiener? Sie erstarrte und war schockiert, als plötzlich sein Arm vorschnellte. Die Heftigkeit des Schlags ließ sie schwanken, sie verlor das Gleichgewicht und dann lag sie auf dem Rücken und schaute hoch zu den weißen Wolken im Blau des Himmels. Ihr Sturz war gedämpft worden von ihren Röcken, und das dicke Kissen aus zurückgesteckten Haaren hatte ihren Kopf geschützt. Wie peinlich. Gesichter tauchten über ihr auf, alle redeten in verschiedenen Sprachen, boten ihr Hilfe an. Sie sprang wieder auf und dankte den Leuten, die zusammengeströmt waren, zuerst auf Deutsch, dann auf Französisch und Englisch. Irma bürstete ihr den Staub von der Kleidung. »Mach kein Theater«, sagte die Gräfin. Der Portier des Beau-Rivage kam dazu. »Gräfin«, sagte er. »Vielleicht solltet Ihr ins Hotel zurückkehren?«

»Nein«, erwiderte sie. »Das ist nicht nötig.« Sie wollte den Dampfer nicht verpassen.

Als wäre nichts passiert, nahm sie ihren Schirm von Irma zurück und ging weiter. »Was wollte dieser Mann eigentlich?«

Irma war erschüttert und verwirrt. »Der Portier?«

»Nein«, erwiderte die Gräfin, leicht verärgert. »Dieser andere. Diese schreckliche Person.«

»Ich weiß es nicht. Aber er ist sicher ein heimtückischer Verbrecher … ein Verrückter.«

»Vielleicht wollte er meine Uhr stehlen.«

Sie überquerten die Gangway, und direkt danach legte der Dampfer ab. Die Gräfin war erleichtert. Während sie aufs Wasser hinausschaute, fühlte sie sich plötzlich sehr schwach. Die Beine versagten ihr den Dienst, und sie brach zusammen.

»Hilfe!«, rief Irma. »Ist ein Arzt an Bord?« Mehrere Personen eilten herbei, doch keiner hatte eine medizinische Ausbildung. Unter ihnen befand sich allerdings eine pensionierte Krankenschwester. »Machen wir es ihr bequem und massieren ihr die Brust.«

Drei Männer trugen die Gräfin aufs Oberdeck und legten sie auf eine Bank. Irma knöpfte das Mieder der Gräfin auf. War es ein verzögerter Schock? Oder war ihr Korsett zu eng?

»Was ist das?«, fragte die frühere Schwester.

Auf dem Batistleibchen der Gräfin zeigte sich ein winziger, brauner Fleck, und als Irma genauer hinsah, entdeckte sie ein Loch. Die Lider der Gräfin flackerten, und sie bewegte sich.

»Habt Ihr Schmerzen?«

»Nein«, erwiderte die Gräfin, »ich habe keine Schmerzen. Was ist passiert?«

Noch bevor Irma etwas sagen konnte, hatte die Gräfin neuerlich das Bewusstsein verloren.

Der Kapitän beschloss, das Schiff zu wenden. Er lächelte Irma freundlich zu und sagte: »Machen Sie sich kein Sorgen. Wir bringen die Gräfin in Windeseile ins Beau-Rivage zurück.

»Sie ist keine Gräfin«, flüsterte Irma.

»Was?« Der Kapitän beugte sich zur ihr.

»Sie ist keine Gräfin«, fuhr Irma fort. »Sie ist eine Kaiserin. Sie benutzt den Namen Hohenembs nur, um ihre wahre Identität zu verschleiern.«

Der Kapitän schluckte. »Eine Kaiserin …«

»Ja. Kaiserin Elisabeth von Österreich.«

Der Kapitän betrachtete Irma nun ganz genau. Er suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen von Überspanntheit, aber sie wirkte sehr seriös, und ihre Miene war ernst. »Ah«, sagte der Kapitän. Er hielt inne, atmete aus, und als er den Mund wieder öffnete, war er enttäuscht, dass er nur ein zweites, diesmal leicht zitterndes »Ah« hervorbrachte.

Der Dampfer tuckerte zu seinem leeren Liegeplatz zurück, und die Gangway wurde heruntergelassen. Aus Rudern und Samtsesseln wurde eine provisorische Bahre konstruiert, und die »Gräfin« wurde ins Hotel zurückgetragen. Als die Ärzte eintrafen, konnten sie nichts mehr tun: Um zehn nach zwei wurde die Kaiserin Elisabeth von Österreich, Königin von Ungarn, Königsgemahlin von Kroatien und Böhmen, für tot erklärt.

Auf der Promenade lehnte ein Mann mit Adlernase und Spitzbart am Geländer. Mit dem Griff seines Stocks lupfte er die Krempe seines Huts, zündete sich eine Zigarre an und ging ins Stadtzentrum davon.

TEIL EINS Ein Mann ohne Eigenschaften

EINS

WIEN, 1904

Im Hotel Imperial saß Liebermann seinem Vater gegenüber. Der Pianist hatte eben einen schwermütigen Ländler beendet, und noch bevor der Applaus verebbt war, spielte er bereits die ersten Takte der Tritsch-Tratsch-Polka.

Mendel hob seine Speisekarte, und einer der Kellner, der diese Geste bemerkt hatte, kam an ihren Tisch. »Vielen Dank, Bruno. Einen Topfenstrudel für mich und einen Apfelschmarrn für meinen Sohn.«

Der Kellner schaute zu ihren leeren Tassen. »Frischen Kaffee?«

»Ja, bitte.«

»Eine Melange für Herrn Liebermann und einen Schwarzen für Herrn Doktor Liebermann?«

»Genau.«

Bruno verbeugte sich und wandte sich ab, schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch und wich seinen Kollegen aus. Das Imperial war voller Stammgäste, die alle sehr laut zu sprechen schienen.

»Und?«, fragte Mendel. »Wie geht es dir?«

»Sehr gut, Vater«, erwiderte Liebermann. »Und dir?«

»Mein Rücken, meine Knie … was soll man machen? Ein Mann meines Alters muss mit Schmerzen und Zipperlein rechnen.«

»Vielleicht solltest du ein paar Kilo abnehmen.«

»Was?«

»Das hat Pintsch dir doch geraten.« Liebermann hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Vor über einem Jahr, glaube ich.«

»Das Leben bietet eh kaum noch Freuden«, grummelte Mendel. »Das Essen werde ich nicht aufgeben. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du älter bist.«

»Ich habe dir nicht gesagt, du sollst aufhören zu essen, Vater – und Professor Pintsch auch nicht.

»Maxim, die Kaiserin hatte nur Orangen gegessen. Schau, was es ihr gebracht hat.«

»Sie wurde ermordet.«

»Eben.«

»Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen.«

»Ich möchte die Zeit genießen, die ich noch habe. Es könnte nicht mehr sehr lange sein.« Schon jetzt klang ihre kurze Unterhaltung leicht gereizt und streitlustig. Liebermann wechselte das Thema. Sie sprachen über die Zeitungen, und Mendel erwähnte einen Bankier, dessen Name in Todesanzeigen aufgetaucht war. »Ich bin mit ihm zur Schule gegangen – er wohnte früher in unserer Straße. Verkehrte in höfischen Kreisen – wer hätte das gedacht?«

Bruno kam mit einem Tablett zurück, das er geschickt vor ihnen entlud und sich dann zurückzog.

»Wie geht’s Hannah?«, fragte Liebermann. Er hatte Mitleid mit der jüngeren seiner zwei Schwestern, die noch immer bei den Eltern wohnte.

»Ganz gut«, Mendel machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu: »Fast achtzehn.« Es war keine unschuldige Bemerkung, und er runzelte die Stirn.

»Sie ist noch immer sehr jung«, sagte Liebermann.

»Aber nicht mehr so jung, dass ich mir keine Gedanken um ihre Zukunft zu machen bräuchte«, blaffte Mendel. Eine Gruppe makellos gepflegter Männer und Frauen an einem Nebentisch brüllte vor Lachen. »Ich weiß, dass du …« Mendel wedelte mit der Hand, »deine Meinungen hast: Meinungen darüber, wie deine Mutter und ich diese Dinge angehen, aber wie sonst soll Hannah einen heiratswilligen jungen Mann kennenlernen? Herr Lenkiewicz hat einen Sohn – Baruch –, ein kluger Junge mit einem Händchen für Zahlen. Er führt seinem Vater bereits die Bücher, und das Geschäft floriert. Wir hatten ein Treffen der beiden vereinbart.« Mendel schüttelte den Kopf. »Es war kein großer Erfolg.«

»Ich würde mich sehr freuen, ihr einige Männer vorzustellen.«

»Was?« Mendel konnte seine Missbilligung nicht verbergen. »Vielleicht einen deiner psychiatrischen Freunde?«

»Nicht unbedingt. Aber wirklich, Vater, wäre das wirklich so schlimm?« Mendel schaute seinen Sohn finster an. »Hanna interessiert sich für Menschen, nicht für Zahlen, und sie liest gern und liebt die Kunst …«

»Dann braucht sie einen Gatten, der sich Bücher und Gemälde leisten kann – einen Gatten in guten Verhältnissen.«

Liebermann griff zur Gabel und kostete den Apfelschmarrn, die Komplexität seines Geschmacks überraschte ihn immer wieder. Die Süße der Frucht wurde noch erhöht von einem Hauch Karamell und Vanille. Das unbehagliche Schweigen wurde schließlich durch gelegentliche Bemerkungen über Politik gelindert. Liebermann merkte, dass sein Vater bei mehreren Gelegenheiten anhob, etwas zu sagen, sich dann aber dagegen entschied. Mendel zeigte außerdem Zeichen der Erregung, seine Finger waren unruhig. Er räusperte sich und sagte: »Vor ein paar Tagen hat Leah ihre Mutter besucht.«

Leah, die ältere von Liebermanns Schwestern, besuchte ihre Mutter ständig. Ganz offensichtlich hatte dieser Besuch etwas Besonderes gehabt, der ihn von den anderen unterschied.

»Ach so?«, sagte Liebermann, kaute und schluckte.

»Ja«, fuhr Mendel fort. »Letzte Woche war sie auf dem Heimweg vom Theater, und da hat sie dich die Alserstraße entlanggehen sehen.« Mendel hob den Blick von seinem Topfenstrudel. »Sie sagt, du wärst Arm in Arm mit einer Frau gegangen, einer sehr attraktiven Frau.«

Liebermann stellte seine Tasse weg und betupfte sich mit seiner Serviette die Lippen. »Ah, das war sicher Amelia.«

»Amelia.« Mendel wiederholte den Namen und behielt den Augenkontakt bei.

»Sie ist Engländerin.«

»Ich kann mich nicht erinnern, dass du sie schon mal erwähnt hast.«

»Ehrlich gesagt …«

»So etwas vergesse ich nicht, Maxim.«

»Sie wohnt bei Mimi Rubenstein.«

Mendels Miene hellte sich auf, der Name war ihm bekannt. Mit zunehmendem Selbstbewusstsein sagte er: »Die Gouvernante, die nach Herrn Rubensteins Tod dort einzog? Diejenige, die eine Unterkunft suchte?«

»Ja. Das war Amalia.«

»War sie nicht krank?«

»Sie hat eben eine Behandlung im Krankenhaus abgeschlossen.«

»Bei dir, nicht?«

Liebermann hatte nicht damit gerechnet, dass sein Vater ein so gutes Gedächtnis haben würde. Sein Widerwille zu antworten dehnte die Silbe: »Ja.«

Mendel stach seine Gabel in den Topfenstrudel. »Soll das heißen, dass du eine Beziehung zu einer deiner Patientinnen eingegangen bist?«

»Einer meiner früheren Patientinnen«, korrigierte ihn Liebermann. Wieder einmal musste sich Mendel eine Erwiderung verkneifen. »Vater«, fuhr Liebermann fort, »ich habe sehr gründlich über die Schicklichkeit unserer Freundschaft nachgedacht.«

»Und die Dame ist völlig wiederhergestellt?«

»Ganz und gar.«

Mendel war offensichtlich nicht überzeugt.

Der Pianist spielte jetzt ein Stück, das Liebermann nicht kannte, eine Mazurka in Moll.

»Ich nehme an, deine Verbindung ist mehr als nur eine Liebelei.«

»Beträchtlich mehr.«

»Und wann genau hattest du vor, deiner Mutter von dieser Entwicklung zu berichten?«

»Die Gelegenheit schien nie gegeben.«

Mendel strich sich über den Bart. »Engländerin, sagst du?«

»Na ja, nicht ganz«, sagte Liebermann und spielte mit einem Apfelschnitz, »ihr Vater ist Engländer, ihre Mutter ist Deutsche.«

»Stammt sie aus einer guten Familie?«

»Ihr Großvater war Arzt am Hof.«

Mendel wägte diese Antwort ab und nickte. »Ich bin mir sicher, deine Mutter würde sich sehr freuen, diese … Amelia kennen zu lernen.

»Ja, da bin ich mir auch sicher«, pflichtete Liebermann ihm mit spröder Stimme bei.

»Warum bringst du sie nicht einmal mit zum Abendessen?« Mendel lehnte sich zurück. »Vielleicht am Freitagabend?«

»Ein anderer Abend wäre besser.«

Mendel legte den Kopf schief. »Sie ist keine …«

»Jüdin? Nein.«

Mendels Gesicht wurde unergründlich, eine Maske, hinter der er seine Enttäuschung verbergen konnte. »Eine Gouvernante …«

»Nein. Jetzt nicht mehr«, erläuterte Liebermann. »Sie studiert jetzt an der Universität und arbeitet gelegentlich bei Landsteiner – dem Blutspezialisten. Er hat ihr eine Sondererlaubnis erteilt, in seinem Labor zu forschen.«

»Hat Sie auch vor, Medizin zu praktizieren?«

»Entweder das oder eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Sie hat sich noch nicht entschieden.«

Liebermann fragte sich, wie oft er diese Abendessenseinladung noch würde hinauszögern können. Zweimal, vielleicht dreimal, wenn er Glück hatte. Jetzt, da seine Mutter über Amelia Bescheid wusste, würde ihr Leben nur noch ein einziges Ziel haben. Und sie wäre unermüdlich.

»Was ist mit deinem Apfelschmarrn?«, fragte Mendel. »Du hast ihn ja kaum angerührt.«

ZWEI

Inspektor Oskar Rheinhardt stand mitten in einer langen, funktionalen Werkstatt. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann genau Gallus und Söhne Konkurs anmelden mussten, aber es war erst vor Kurzem gewesen. Er schätzte, dass es nicht länger als ein Jahr her war. Vor der unverputzten Ziegelmauer an der Rückseite standen die leeren Gehäuse mehrerer unfertiger Klaviere: zwei Pianinos und ein Konzertflügel. Weitere zwei Pianinos standen Rücken an Rücken zwischen zwei Säulen. Keines dieser Gehäuse war poliert worden, und das Holz war mit grünlichem Schimmel gesprenkelt. Jeder Gegenstand und jede Oberfläche wirkte gedämpft durch eine Patina aus trübem Winterlicht, das durch hohe Sprossenfenster fiel. In der hintersten Ecke sah er ein Gewirr aus Metallsaiten, Hämmerchen, Tasten und Stimmnägeln. Wasser tropfte von der Decke und sammelte sich in seichten Pfützen auf dem Boden, was die trostlose Atmosphäre von Vernachlässigung und Verfall noch verstärkte.

Der Tote saß auf einem Holzstuhl. Die Beine waren ausgestreckt, die Sohlen und Absätze seiner Schuhe sichtbar. Sie zeigten Spuren deutlicher Abnutzung. Sein kragenloses Hemd war aus einem derben, grauen Material gewebt, die Art, wie Arbeiter und Bauernknechte sie trugen. Rheinhardt stand hinter dem Stuhl und betrachtete das Loch im Hinterkopf des Mannes. Es war beinahe kreisförmig. Einige Meter vor dem Toten standen in gleichem Abstand drei leere Stühle. Der mittlere stand direkt vor ihm, und es schien unwahrscheinlich, dass diese Anordnung ein Zufall war.

Entschlossenheit war nötig, um den Abscheu zu überwinden, der – zumindest anfangs – Rheinhardt davon abhielt, sich dem Gesicht des Toten zuzuwenden. Die Nasenknorpel hatten sich aufgelöst, die Nasenhöhle war zu sehen, und die Augenhöhlen waren mit einer klaren, gelatinösen Substanz gefüllt. Versengte Haare hingen über geschmolzenem, blasigem Fleisch, und es gab keine Lippen mehr, die dieses manische Grinsen hätten verdecken können. Der Geruch war kaum zu ertragen.

Haussmann, Rheinhardts Assistent, betrat die Fabrik und ging zu seinem Vorgesetzten. »Draußen ist nichts, Chef. Keine Fußabdrücke, nichts.« Der Inspektor nickte und kauerte sich vor den Stuhl. Er ahmte mit seiner rechten Hand eine Waffe nach und hielt sie unter das Kinn des Toten. »Die Kugel muss in diesem Eichenbalken stecken. Wären sie so freundlich, sie für mich herauszupuhlen?«

»Das ist aber ziemlich hoch, Chef.«

»Ist es.«

»Und wir haben keine Leiter, Chef.«

»Haussmann, ich hatte gehofft, Sie würden ein bisschen mehr Initiative zeigen.«

Der junge Mann schaute sich um, und seine Augen weiteten sich, als er die Pianinogehäuse entdeckte. Er deutete darauf und fragte: »Meinen Sie, dass eins von denen mein Gewicht tragen könnte, Chef?«

»Ich würde sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.«

»Sehr wohl, Chef.« Haussmann schlug die Hacken zusammen, verbeugte sich und ging quer durch die Fabrik.

Ein paar Minuten später erschienen der Polizeiphotograph und sein Lehrling. Der Photograph nickte Rheinhardt zu und baute schweigend sein Stativ und die Kamera vor der Leiche auf. Als er mit seinen Vorbereitungen fertig war, schaute er zu Rheinhardt, und seine Miene verdüsterte sich.

»Ich weiß«, sagte Rheinhardt mit einem Nicken. »Kein sehr angenehmer Anblick.« Dann fügte er hinzu: »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie – neben den Routinephotos – auch noch ein paar Distanzaufnahmen machen könnten. Diese drei Stühle … Ich hätte gern Photos, die diese drei Stühle und die Leiche zeigen.

»Natürlich, Inspektor.«

Der Photograph verschwand unter einem schwarzen Tuch, und der Assistent riss ein Streichholz an. Es gab einen grellen Blitz, und das starre Grinsen des Toten und seine grässliche Entstellung wurden grell und monströs.

Rheinhardt wandte sich ab. Er war noch nicht sehr weit gekommen, als er auf dem Boden eine Mappe mit Notenblättern entdeckte. Er hob sie auf, klappte die zerrissenen Seiten auf und summte die Noten auf der Oberstimmenzeile: die Ouvertüre zu Mozarts Klavierkonzert Nummer 16 in C-Dur. Respektvoll legte er die Mappe auf eine leere Kiste und ging weiter, doch die unschuldige Melodie spukte noch in den Ohren, eine wenig angemessene Begleitung zu dem grellen Grauen, das jedem der Magnesiumblitze beiwohnte. Rauch wehte durch die Luft, begleitet vom Geruch unsichtbarer Dämpfe. Durch einen Dunstschleier sah Rheinhardt Haussmann auf einem Pianinogehäuse stehen und den Balken hinter dem Toten inspizieren.

An der Rückwand der Fabrik befand sich eine grüne Tür. Rheinhardt stieß sie auf und trat nach draußen. Viel zu sehen gab es nicht, eine Ansammlung kleiner Gebäude in mittlerer Entfernung und dahinter leicht ansteigende Landschaft, die den Horizont nach vorne zog und Wien verdeckte. Es war ein trister Anblick. Die Mozart-Melodie ging Rheinhardt nicht aus dem Kopf: anmutige Töne, Vibratos, eine spielerische Komposition. Als er wieder hineingehen wollte, bemerkte er an der Tür einen Fleck – ein kleines, dunkles Oval –, und als er sich vorbeugte, um es sich genauer anzusehen, sah er, dass es aus einem Muster aus winzigen konzentrischen Ringen bestand. Die Schwärze des Abdrucks deutete darauf hin, dass er von Tinte – oder von Blut – stammte.

Rheinhardt rief seinen Assistenten, der von dem Klaviergehäuse sprang und zu ihm gelaufen kam.

»Chef?«

»Schauen Sie sich das an, Haussmann. Kann ich davon ausgehen, dass Sie sich im Polizei-Anzeiger über die neuesten forensischen Entwicklungen auf dem Laufenden halten?«

»Ja, Chef. Die neue Methode. Nicht jeder ist davon überzeugt …«

»Es gibt einen gewissen Disput, das stimmt. Aber wenn ich mich nicht irre, ist das ein Daumenabdruck, und zwar ein sehr guter. Sehen Sie, wie deutlich das Muster ist. Es wäre fahrlässig von uns, wenn wir Indizien dieser Güte nicht berücksichtigen. Holen Sie mir Klebeband, ein Stückchen Karton und eine Säge.«

»Wir haben keine Säge dabei, Sir.«

»In diesem Fall bringen sie mir einen Schraubenzieher. Wir heben die Tür aus den Angeln.«

»Sie wollen die Tür zum Schottenring bringen?«

»Na, was würden Sie denn sonst vorschlagen, Haussmann.«

»Chef.« Haussmann griff in die Tasche und streckte die Hand aus. Auf seiner Handfläche lag eine verformte Kugel.

»Guter Mann«, sagte Rheinhardt und nahm sie seinem Assistenten aus der Hand. »Ich hätte erwartet, dass sie zusammengedrückter ist.«

»Der Balken war verfault, Chef.«

»Nur die eine?«

»Ja, Chef. Nur die eine.«

DREI

Immer und immer wieder arrangierte Professor Mathias die Instrumente auf dem metallenen Rollwagen neu, er konnte einfach keine befriedigende Anordnung finden. Er fluchte, murmelte etwas Unverständliches und stieß schließlich durch Zufall auf eine Reihung, die seine Erregung vertrieb. Er krempelte die Hemdsärmel hoch, legte seine Schürze an und wandte sich Reinhardt zu. »Eine Freundin von mir – schauen Sie nicht so überrascht, Inspektor –, ja, eine Freundin von mir, die eine ausgezeichnete Altstimme besitzt, hatte ein Piano von Gallus und Söhne. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber sogar ich konnte hören, dass es erbärmlich klang, sie hat es an einen mittellosen Musiklehrer verkauft.«

Die Tür ging auf, und Lieberman trat ein.

»Max!«, rief Rheinhardt. »Vielen Dank, dass du gekommen bist.«

»Ich muss mich entschuldigen«, sagte Liebermann. »Ich wurde von einem späten Neuzugang aufgehalten – einer Frau mittleren Alters, deren Hauptsymptom andauerndes, zwanghaftes Lachen war.«

»Ha!«, spottete Mathias. »Vielleicht ist sie einfach einfühlsamer als wir anderen.«

Lieberman verbeugte sich, schlug die Hacken zusammen und sagte mit reservierter Höflichkeit: »Guten Abend, Professor. Ich hoffe, es geht Ihnen gut?«

Mathias nickte und fuhr fort: »Lachen. Letztendlich die einzig vernünftige Reaktion auf die conditio humana.« Es war nicht festzustellen, ob er es ernst oder ironisch meinte. Liebermann setzte eine neutrale Miene auf und schwieg.

Eine elektrische Lampe mit einem breiten, konischen Lampenschirm hing über den Hügeln und Tälern des Leichentuchs. Der alte Mann schlurfte an den Obduktionstisch und deckte die Leiche auf. Unter der kontinuierlichen, unbarmherzigen Helligkeit des elektrischen Lichts glänzte das geschmolzene Gesicht.

Liebermann zuckte mit keiner Wimper. »Wer ist das?«

»Wir haben keine Ahnung«, erwiderte Rheinhardt. »Gefunden wurde die Leiche in der verfallenen Fabrik von Gallus und Söhne, wo man ihn auf einen Stuhl gesetzt und in den Kopf geschossen hat.«

»Wer hat ihn gefunden?«

»Zwei Geschäftsleute, die Interesse an dem Grundstück haben. Die Fabrik liegt in Favoriten – am Rande der Stadt.«

Mathias betastete den groben Hemdstoff des Toten. »Er ist gekleidet wie ein Arbeiter.«

»Ja, sagte Liebermann. »Aber er ist offensichtlich kein Arbeiter. Sehen Sie sich seine Hände an.«

»Gut beobachtet«, sagte Mathias. Seine Stimme nahm den herablassenden Tonfall eines Pädagogen an. »Ein Arbeiter hätte natürlich Abschürfungen und Schwielen. Sie haben zweifellos auch bemerkt, dass an den Handgelenken des Mannes keine Abschürfungen und Scheuerspuren festzustellen sind. Er war nie gefesselt …«

»Wie sind seine Zähne?«, fragte Liebermann. »Vielleicht könnte man sie mit den Unterlagen der örtlichen Zahnärzte abgleichen.«

Mathias zog nun sehr enge Handschuhe an und präsentierte seinen Kollegen stolz seine so verhüllten Hände. »Gummihandschuhe: vor ein paar Jahren von einem amerikanischen Chirurgen erfunden. Ich habe eben angefangen, sie zu benutzen. Sie schützen, aber man merkt kaum, dass man sie trägt. Sie sind wie eine zweite Haut.«

»Genial«, pflichtete Liebermann ihm bei. »Wirklich genial.«

Mathias drückte den Unterkiefer des Toten nach unten. Der geöffnete Mund ließ ihn sofort so aussehen, als würde er schreien. »Mehrere gezogene Zähne«, sagte Mathias. »Auch die Weisheitszähne – das muss sehr schmerhaft gewesen sein, der arme Kerl. Aber wirklich, Herr Doktor. Wie viele Zahnärzte gibt es in Wien, oder in ganz Österreich? Und sind das alles gewissenhafte Archivare? Ihr Vorschlag ist völlig undurchführbar.«

Liebermann ging um den Tisch herum und betrachtete das Loch im Schädel des Mannes. Der Hohlraum war tief und verschattet. Liebermann schaute zu Mathias und fragte: »Haben Sie ihm den Rock ausgezogen, Professor?«

»Nein«, erwiderte Mathias.

»Er trug keinen Rock«, sagte Rheinhardt. »Er hatte sicher ein Etikett irgendwo auf der Innenseite oder etwas, das uns bei der Identifikation geholfen hätte.«

»Ob er vielleicht berühmt ist?«, sagte Mathias. »Ist das vielleicht der Grund für seine Verstümmelung?«

»Wenn er berühmt ist«, erwiderte Rheinhardt, »dann wird seine Abwesenheit sehr bald bemerkt werden. Aber schauen Sie sich diese Schuhe an.«

»Ich denke, wir können annehmen«, sagte Liebermann, »dass er zuerst erschossen und dann entstellt wurde, und nicht zuerst entstellt und dann erschossen?«

»Das war auf jeden Fall meine Annahme«, sagte Rheinhardt, »Klingt einleuchtend, nicht? In Hinblick auf das Motiv? Und wenn er nicht gefesselt war …«

»Meine Herren«, sagte Mathias, »darf ich fortfahren?«

»Ich bitte darum«, erwiderte Rheinhardt.

Professor Mathias nahm eine große Schere zur Hand und fing an, die Kleidung des Toten aufzuschneiden. Als er damit fertig war, konnte er den Mann ausziehen, indem er ihm die Stoffstreifen vom Körper löste.

»Nanu«, sagte Mathias und hob einen Arm des Toten. »Was haben wir denn hier?« Mathias’ Atem kondensierte in der kalten Luft, während er mit steifem Zeigefinger drei dunkle Streifen nachfuhr, die unter dem Körper des Toten verschwanden. »Meine Herren, könnten Sie mir bitte zur Hand gehen.«

Liebermann und Rheinhardt halfen Mathias, die Leiche umzudrehen. Es war ein heikles Manöver, und der Körper auf dem Tisch erinnerte unangenehm an Fleisch auf einem Metzgerblock. Die dunklen Streifen waren jetzt vollständig zu sehen. Sie waren verschorft und bildeten ein V, das am Kreuz des Mannes zusammenlief.

Mathias holte eine Lupe hervor: »Er wurde gepeitscht – und zwar erst vor Kurzem. Mit einer Reitgerte.«

»Gütiger Gott«, sagte Rheinhardt und schüttelte den Kopf. »Also auch Folter?«

»Nein«, sagte Liebermann. »Ganz im Gegenteil. Diese Verletzungen wurden im Schlafzimmer zugefügt. Wenn er von der Person oder den Personen ausgepeitscht worden wäre, die ihn getötet haben, dann wären diese Verletzungen sehr viel schlimmer.«

»Wissen Sie, das ist das Problem mit euch Psychiatern«, sagte Mathias. »Immer etwas Sexuelles.«

»Sind Sie anderer Meinung?«, fragte Liebermann.

Mathias betrachtete die Striemen noch einmal. »Die Blutung war nur oberflächlich. Und ich muss zugeben, ich habe schon sehr viel Schlimmeres gesehen.«

»Eine kleine Frau«, sagte Liebermann.

»Wie bitte?«, sagte Rheinhardt.

»Sie stand direkt hinter ihm – und zog ihren Arm nur mit mäßiger Kraft nach unten. Und er lehnte wahrscheinlich an einem Bettpfosten. Sein oberer Rücken ist unversehrt.«

»Eine Prostituierte?«

»Das ist sehr wahrscheinlich. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass zur sexuellen Befriedigung ausgeübte Gewalt auf Wiens Bordelle beschränkt ist. Mein Eindruck ist, dass diese Praxis weiter verbreitet ist, als viele Psychiater anzuerkennen bereit sind.«

»Wissen Sie«, sagte Mathias. »Diese Patientin von Ihnen, Herr Doktor, diejenige, die nicht aufhören kann zu lachen – sie hat nicht ganz Unrecht.«

»Bei allem Respekt, Herr Professor, abweichendes Sexualverhalten ist – in den meisten Fällen – völlig verständlich. Diejenigen, die darauf bestehen, im Schlafzimmer geschlagen zu werden, glauben für gewöhnlich, dass sie es verdienen.«

Mathias schüttelte den Kopf. »Die Toten sind sehr viel unverblümter als die Lebenden.«

Rheinhardt wurde langsam ungeduldig. »Gibt es denn gar nichts, was uns bei der Identifikation helfen könnte?«

Mathias benutzte noch einmal seine Lupe. »Seine Haut ist ungewöhnlich rein, ein paar Muttermale, aber nichts Einprägsames.« Er hob den Kopf, und als er sah, dass der Tote noch immer Schuhe und Socken trug, sprach er die Leiche direkt an: »Ach, entschuldigen Sie.« Er ging zum Tischende, packte die beiden Absätze und zog beide Schuhe gleichzeitig herunter. Nachdem er sie beiseitegestellt hatte, zog er auch die Socken herunter und zögerte kurz, bevor er sie auf den Rollwagen warf. Er untersuchte die nackten Füße des Toten und fing an zu lächeln.

»Was ist, Professor?«, fragte Rheinhardt.

»Kommen Sie hierher.«

Mathias spreizte einen großen Zeh von seinem Nachbarn ab und enthüllte so eine durchscheinende Membran. Die nächsten beiden Zehen sind verschmolzen, aber die letzten drei sind ähnlich verbunden.« Der Effekt beim Spreizen war so, als würde man einen Fächer öffnen. »Er hat Schwimmhäute, Inspektor.«

»Gut, gut«, sagte Rheinhardt, plötzlich sehr viel fröhlicher. »Das ist ein Unterscheidungsmerkmal.«

VIER

Peter Nikolajewitsch Rasumowski saß an einem Tisch neben einem Ofen, trank Becherovka und spähte durch dichten Rauch. Paraffinlampen lieferten ein schwaches, unstetes Licht.

Der Bierkeller lag auf halber Höhe einer Sackgasse in einer heruntergekommenen Ecke der Leopoldstadt, die von chassidischen Juden bewohnt wurde. Die meisten der Stammgäste, die hier tranken, nannten ihn »Die Goldenen Bären«, aber es gab schon seit Jahren kein Schild mehr, und auch die Leute aus der Nachbarschaft wussten kaum, dass es ihn gab. Der Zugang erforderte einen gefährlichen Abstieg über eine steile Steintreppe, die im Schatten verschwand, und die Fensterläden waren nie geöffnet. Obwohl die Wirtschaft ziemlich weit von der Inneren Stadt entfernt lag, war sie erstaunlich gut besucht. Alle Tische waren besetzt, und viele Gäste standen in kleinen, lebhaften Grüppchen zusammen.

Rasumowski konnte die verschiedenen Gruppen leicht identifizieren: Künstler, Okkultisten, Radikale. Jede Gruppe hatte ihre eigene Art, sich zu kleiden. Die Nihilisten waren am einfachsten zu erkennen – schulterlange Haare, buschige Bärte, rote Hemden und kniehohe Stiefel. Ihre weiblichen Begleiterinnen hatten ihre Haare zu einem straffen Knoten zusammengefasst und versteckten ihre Wohlgeformtheit unter weiten, sackartigen Kleidern. Einige von ihnen trugen auch blau getönte Brillen, und alle rauchten ohne Unterlass, wobei der glühende Rest einer ägyptischen Zigarette zum Anzünden der nächsten benutzt wurde.

Ein schlanker, junger Mann nahm eine Flöte aus ihrem Kasten, und ein Künstler mit breitkrempigem Hut und einem Fransenschal ermutigte seinen Nachbarn zum Klatschen. Nach einigen vorbereitenden Handgriffen hob der Musiker das Instrument an die Lippen und setzte zu einem anspruchsvollen Moto Perpetuo an, das sofort weiteren Applaus errang. Ein einzelner Mann mit dem melancholischen Gesicht eines verschmähten Liebhabers war zu betrunken, um aufrecht zu stehen, und stürzte zu Boden. Der Wirt, ein Tscheche namens Pepik Skalicky, kam aus einer Falltür, trat den liegenden Gast, zuckte die Achseln und half seiner Frau, die eben Schüsseln mit Leberknödelsuppe und Roggenbrot hinter einer schlichten Theke aus Böcken und Brettern hervorbrachte.

Der Tisch vor Rasumowski war mit Journalen bedeckt. War die Leiche vielleicht noch nicht gefunden worden? Oder wollte die Polizei keine Details an die Öffentlichkeit lassen? Die Wiener waren so überempfindlich, so nervös, dass sogar Symphonien sie aufregten. Wie auch immer, es war egal. Der Zweck seiner Presselektüre war ganz schlicht die Befriedigung seiner Neugier. Er neigte schon immer zur Selbstdarstellung, und wie jeder eitle Schauspieler wollte er seine Kritiken lesen.

Eine Frau flirtete schamlos mit einer Gruppe junger Männer von der Universität, von denen einer eine sehr auffällige Duellnarbe hatte. Sie war Anfang dreißig, aber noch schlank und lebhaft. Einige Augenblicke hielt Rasumowski inne, um zu beobachten, wie sie ihr Kinn hob, um die Blässe ihres Halses zu zeigen, wie sie lachte und es nie versäumte, ihr Dekolleté vorteilhaft zu präsentieren. Rasumowski wusste, wer sie war, und er kannte die wichtigsten Fakten ihrer Biographie. Ihr Name war Della Autenburg. Sie war die Frau von Eduard Autenburg, der, wie Rasumowski sich vorstellte, zuhause saß, es sich in einem Lehnsessel gemütlich gemacht hatte und ebenfalls von Zeitungen umgeben war.

Rasumowski trank noch einen Schluck von seinem bittersüßen Likör und nahm die Wiener Zeitung zur Hand. Er blätterte die Seiten durch und überflog die Schlagzeilen, bis eine Anzeige seine Aufmerksamkeit erregte. Ein ranghohes Mitglied der Justiz ging in den Ruhestand, und seine herausragende Karriere sollte bei mehreren staatlichen Empfängen gewürdigt werden, darunter ein formelles Diner im Palais Khevenhüller. Ein bis jetzt noch ungenanntes Mitglied des Königshauses wurde erwartet. Rasumowski hatte schon Jahrzehnte nicht mehr an Georg Weeber gedacht – eine arrogante, speichelleckende monarchistische Marionette, hervorgebracht von einem verrotteten, korrupten System, der ein Leben lang Strafen anstelle von Gerechtigkeit verteilt hatte im Namen eben jenes durch Inzucht gezeugten Kaisers, der ihn ernannt hatte.

Weeber hatte wesentlich dazu beigetragen, die Bewegung in Österreich zu zerschlagen. Er hatte viele von Rasumowskis Genossen zu Zwangsarbeit verurteilt, und sie alle waren inzwischen tot. Zu ihrer Zelle hatte auch eine Frau gehört, mit der Rasumowski eine Affäre gehabt hatte: eine mutige, kühne Seele mit lockigen, kastanienbraunen Haaren und einem geschmeidigen, beinahe muskulösen Körper. Sie hatte sich nach nur zwei Tagen Einkerkerung in einem Waschraum erhängt.

Das alles war vor so langer Zeit passiert …

Rasumowski hatte in Wien nur noch eines zu erledigen – und dann wäre es klug weiterzuziehen. Und doch saß er jetzt hier, las immer wieder die Anzeige und erwog die Optionen. Er hatte sich den Ruf erworben, Möglichkeiten immer beim Schopf zu packen – durch inspirierte, spontane Aktionen. Tatsächlich gab es viele in der Bewegung, die sagten, dies sei nicht nur sein Metier, sondern sein Genie. Georg Weeber. In Rasumowskis Vorstellung hatte dieser Name eine gewisse synästhetische Reife, wie ein Apfel, der gleich vom Baum fällt.

FÜNF

Liebermann begleitete Amelia Lydgate nach Hause. Sie waren in der Hofoper gewesen, um »Der Corregidor« zu sehen, eine Komische Oper des Komponisten Hugo Wolf. »Welch traurige Ironie«, sagte Liebermann. »Der arme Mann starb letztes Jahr – in einer privaten Heilanstalt.«

»Warum wurde er eingewiesen?«

»Melancholie, Wahnvorstellungen – er litt viele Jahre lang.« Eine Kutsche rollte vorbei, und der Kutscher ließ die Peitsche knallen. »Ich liebe seine Lieder«, sagte Liebermann. »Wolf achtet sehr auf die Poesie, und seine Begleitungen sind sehr intelligent.«

Als sie die Universität erreichten, sagte Amelia: »Ich war gestern bei einer kardiographischen Demonstration.«

»Von wem?«

»Professor de Cyon. Kennst du ihn?«

»Vage.«

»Er arbeitet in Paris und wurde von Professor Föhrenholz nach Wien eingeladen. Die beiden sind alte Freunde. De Cyon brachte auch eine seiner neuen Maschinen für die Fakultät mit.« Ein Soldat in blauer Uniform kam auf das Paar zu und senkte kurz den Kopf, als er an ihnen vorbeiging. »Vor der Demonstration gab es sehr viel Gerede«, fuhr Amelia fort. »Herr Schenkolowski meinte, de Cyon habe St. Petersburg nach Protesten seiner Studenten verlassen müssen. Er sei ein sehr strenger Bewerter von Prüfungsaufgaben und mache während seiner Vorlesungen gerne provokative Bemerkungen. Infolgedessen wurde er mit Eiern und Gürkchen beworfen.«

»Wie war er so?«

»Enttäuschend gewöhnlich: Wir brauchten keine Munition.« Liebermann lächelte, weil er annahm, dass sie das lustig gemeint habe, doch als er sie anschaute, sah er, dass ihre Miene neutral war. Sie hatte einfach nur eine Tatsache festgestellt. Ihre Augen blitzten auf, als sie unter einer Straßenlaterne hindurchgingen. »Aber De Cyon sagte etwas ziemlich Interessantes.«

»Ach ja?«

»Er sagte, ein Kardiograph könnte benutzt werden, um Lügen zu entlarven.«

»Das Unbewusste verrät immer die Wahrheit. Versprecher, Träume. Unwillkürliche Veränderungen der Herzfrequenz wären nur ein weiterer Maßstab für seine Unabhängigkeit«, bemerkte Liebermann.

»Vielleicht könnten Kardiographen in der Psychoanalyse verwendet werden. Könnten Sie den Prozess vielleicht beschleunigen?«

»Die meisten Patienten lassen sich nicht gerne an Maschinen anschließen. Ich bin mir nicht sicher, ob weibliche Patienten sehr glücklich wären, wenn sie ihre Korsetts lockern und ihre nackten Füße und Beine einem Mann zeigen müssten.«

»Wenn es irgendwann mehr weibliche Ärzte gibt, sollte man annehmen, dass das Entkleiden sehr viel problemloser wird.«

»In der Tat«, sagte Liebermann und fühlte sich ein wenig getadelt.

Sie gingen an der Votivkirche vorbei und betraten den Alsengrund. Liebermann hatte auf den richten Augenblick gewartet, um das Anliegen seiner Eltern anzusprechen.

»Ich habe kürzlich meinen Vater gesehen.« Amelia sagte nichts und wartete geduldig auf mehr. Liebermann schluckte. »Er – und meine Mutter – würden dich gerne kennen lernen. Sie haben uns zum Abendessen in ihre Wohnung eingeladen.«

Amelia nickte. »Nun, da bin ich mir sicher, dass es ganz entzückend wird.«

»Vielleicht«, sagte Liebermann. »Aber ich muss dich warnen: Es besteht das Risiko, dass dem nicht so wird.«

SECHS

Eduard von Autenburg saß in seiner Bibliothek und feilte an einem Flugblatt über Gleichberechtigung der Geschlechter. Leider hatte er in über zwei Stunden erst eine halbe Seite geschrieben. Die Reiseuhr schlug eins. Er war erregt und konnte sich nicht konzentrieren. Zum x-ten Mal las er die letzte Zeile, die er geschrieben hatte: Die Neue Frau von heute ist die Frau der Zukunft. Er war zufrieden mit seiner direkten Prägnanz, und er stellte sich seine Worte auf einem Transparent vor, getragen von zwei Kämpferinnen, die an der Spitze einer Gruppe ihrer militanten Schwestern marschierten. Darauf folgte aber nichts mehr. Es kamen ihm keine Worte mehr in den Sinn, und beim Anblick der leeren unteren Hälfte der Seite wurde ihm leicht übel. Er stand auf und ging nägelbeißend um den Schreibtisch herum. Schließlich blieb er stehen und schaute durch die geschlossenen Vorhänge.

Die Gaslampen leuchteten nur noch verschwommen, gelbe Kugeln, die in einem Meer aus feuchtem Dunst schwammen. Es war, als würde man sich über die Reling eines Boots lehnen, um phosphoreszierende Quallen zu beobachten. Die Obere Weißgerbergasse war wegen ihrer Nähe zum Donaukanal oft neblig.

Autenburg hörte ein Kreischen, Gelächter und Schritte auf dem Pflaster vor dem Fenster. Er kehrte zum Tisch zurück, nahm seinen Stift zur Hand und versuchte auszusehen wie ein Mann, der in eine große und edle Unternehmung vertieft war. Einige Sekunden später hörte er Geräusche auf dem Treppenabsatz und das Klirren von Schlüsseln. Autenburg verstärkte seine heroische Haltung.

»Nein … er ist nicht hier. Sicherlich schreibt er …« Es war Della in der Diele.

Die Tür ging auf, und sie betrat die Bibliothek. Lose Haarsträhnen hingen ihr ins Gesicht, und ihre Haut war gerötet. »Ach, da bist du ja.«

»Ich habe an dem Flugblatt gearbeitet«, erwiderte er und strich sich über den Van-Dyke-Bart.

»Gut. Wann ist es fertig?«

»Bald.« Er bemerkte Axl Diamant, der hinter seiner Frau stand. Der junge Mann hatte die Hand an ihre Taille gelegt. »Wo warst du?«

»Ach, nur in den Goldenen Bären. Die Nihilisten waren wieder da. Die werden allmählich Stammgäste. Du solltest auch mal mitkommen.«

»Wenn ich mit dem Flugblatt fertig bin …«

»Natürlich.« Della warf Eduard einen Kuss zu und sagte: »Wir sind schrecklich müde. Wir gehen zu Bett.« Sie trat wieder in die Diele und schloss die Tür. Diamant flüsterte etwas, und Della reagierte mit einem rauen, lasziven Kichern.

Eduard las die letzte Zeile noch einmal: Die Neue Frau von heute ist die Frau der Zukunft. Er nahm das Blatt in die Hand, knüllte es zusammen und warf es quer durchs Zimmer.

SIEBEN

Und, Oskar?«, fragte Liebermann. »Womit sollen wir abschließen?«

Rheinhardt blätterte in den Seiten der Schubertmappe auf seinem Notenständer. »An den Mond.« Es war eins ihrer Lieblingslieder.

Liebermann stimmte die Einleitung an, die sich schüchtern an Beethovens »Mondscheinsonate« anlehnte. Das Bassregister des Bösendorfer klang dunkel und volltönend, beinahe unheimlich unter den schleichenden, verstohlenen Triolen der rechten Hand, und als Rheinhardt die ersten Zeilen von Ludwig Höltys Gedicht anstimmte, beschwor sein warmer, flüssiger Bariton eine nächtliche Landschaft aus silbrigen Buchen und Wiesen, die von flüchtigen Phantomen bevölkert ist.

Sie waren beide zufrieden mit der Darbietung, und als Liebermann die Hand zum Schlussakkord senkte, schaute er zu seinem Freund hoch und nickte anerkennend, noch bevor der letzte Ton verklungen war. »Wunderbar, Oskar – ich glaube, deine Stimme wird mit dem Alter immer besser.«

Der Inspektor seufzte. »Ich werde ja wirklich älter, allerdings wäre es mir lieber, wenn du mich nicht ganz so oft daran erinnern würdest.«

»Ich habe dir doch nur ein Kompliment gemacht, Oskar.«

»Könntest du beim nächsten Mal vielleicht daran denken, meine Stimme zu loben, ohne mein Alter zu erwähnen?«

Liebermann klappte den Klavierdeckel zu, legte die Schubertmappe auf einen Stapel anderer Notensammlungen und klappte den Notenständer zusammen. »Erinnert dich vielleicht dein Beruf, der so viel Umgang mit den Toten erfordert, zu sehr an deine eigene Sterblichkeit?«

»Max.« Die Miene des Inspektors wirkte noch erschöpfter als sonst. »Heute Abend möchte ich nicht analysiert werden.«

Sie schritten über einen zurückhaltend gemusterten Teppich und betraten durch eine offene Flügeltür einen getäfelten Rauchersalon, wo sie sich in Ledersessel vor ein knisterndes Feuer setzten. Wie gewöhnlich saß Rheinhardt rechts und Liebermann links. Zwischen den Sesseln stand ein kleiner, von Koloman Moser entworfener Tisch, auf den Liebermanns Dienstmädchen eine Karaffe mit Cognac, Kristallgläser und eine Kiste Zigarren gestellt hatte. Die beiden Männer starrten einige Minuten ins Feuer, bevor Liebermann eingoss.

»Und, Oskar – irgendwelche Fortschritte?«

»Überhaupt keine, allerdings habe ich einige Informationen an die Presse herausgegeben. Wir haben ihnen gesagt, dass die Leiche eines Mannes mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen in der alten Fabrik von Gallus und Söhne entdeckte wurde, und dass wir jedem eine Belohnung zu zahlen bereit sind, der uns Informationen liefert, die zu seiner Identifikation führen können.« Rheinhardt zog einen Umschlag aus der Tasche und gab ihn Liebermann. »Schau dir mal die da an.« Liebermann öffnete den Umschlag und zog einen Stapel postkartengroßer Photographien heraus. »Sie zeigen den Toten, genau wie wir ihn gefunden haben.«

Liebermann schaute sich die einzelnen Aufnahmen eine nach der anderen an und begann dann noch einmal von vorne. Etwa bei der Hälfte hielt er inne, wählte eine Photographie aus und gab sie Rheinhardt zurück.

»Diese drei Stühle …«

»Was ist mit ihnen?«

»Der mittlere steht direkt vor der Leiche.« Liebermann bot Rheinhardt eine Zigarre an. »Danke, Max.«

»Ich bezweifle, dass eine so präzise Anordnung nur Zufall ist.«

»Genau das habe ich mir auch gedacht.«

»Demnach … waren also drei Personen anwesend, als der Mann ermordet wurde?« Liebermann nahm eine Zigarre aus der Kiste und zündete sie an. »Falls ja, wurde der Mann irgendeiner Art von Verhör unterzogen? Besaß er Informationen, die von großem Wert für sie waren?«