16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ab 10 Euro

- Sprache: Deutsch

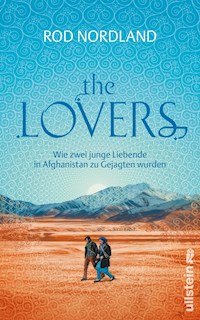

Für ihre Liebe riskieren Zakia und Muhammad Ali alles. Sie laufen davon und heiraten heimlich. Doch in Afghanistan droht ihnen dafür der Tod. Zakia und Muhammad Ali waren als Kinder unzertrennlich. Auf angrenzenden Feldern im afghanischen Bamian halfen sie ihren Eltern. Aber seit sie vierzehn ist, darf Zakia mit keinen anderen Männern als ihrem Vater und ihren Brüdern sprechen. In Afghanistan gehören Frauen erst ihren Vätern, dann ihren Ehemännern. Doch es gelingt Muhammad Ali, im Verborgenen um sie zu werben. Seine offiziellen Heiratsanträge lehnt Zakias Vater ab. Zakia und Muhammad Ali entschließen sich zur Flucht – ein Mullah traut sie heimlich. Zakias Familie und die Polizei aber sind längst hinter ihnen her. Werden sie gefunden, droht ihnen der Tod. Es beginnt eine gefährliche Jagd quer durch Afghanistan – von Höhle zu Höhle, von Versteck zu Versteck.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

In Afghanistan sind Zakia und Ali Helden. Sie werden besungen, es gibt überlebensgroße Portraits von ihnen auf Hauswänden, jedes Kind kennt ihren Namen. Sie sind wie Romeo und Julia – zwei junge Menschen, die einander so sehr lieben, dass sie sich gegen die Konventionen und ihre Familien auflehnen und ihr gemeinsames Glück über alles stellen. Dabei können Zakia und Ali sich nicht einmal frei in ihrer Heimat bewegen: Versteckt von Alis Familie leben sie mit ihrer kleinen Tochter Ruqia in einem Dorf im Gebirgstal Bamiyan. Ihre Liebe ist ein Verbrechen, nicht nur, weil Ali als Hazara und Shiit als nicht würdig gilt, die Tadschikin und Sunnitin Zakia zu heiraten, sondern auch, weil Frauen in Afghanistan nicht frei sind. Sie dürfen nicht selbst über ihr Leben entscheiden – allen internationalen Interventionen zum Trotz. Rod Nordland erzählt von einer großen Liebe gegen alle Widerstände und liefert einen intimen Einblick in die verstörende Realität Afghanistans.

Der Autor

Rod Nordland, 56, leitet das Büro der New York Times in Kabul. Seit dreißig Jahren hat er als Auslandskorrespondent unter anderem aus Beirut, Bagdad, Kairo und Sarajewo berichtet. Nordland hat mehrere Pulitzer Preise gewonnen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Michael Windgassen ist ein renommierter Übersetzer. Er hat unter anderem Drachenläufer und Tausend strahlende Sonnen von Khaled Hosseini übersetzt.

ROD NORDLAND

The Lovers

Wie zwei junge Liebende in Afghanistan zu Gejagten wurden

Übersetzt aus dem Amerikanischen von Michael Windgassen

ULLSTEIN

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel The Lovers. Afghanistan’s Romeo & Juliet. The True Story of How They Defied Their Families and Escaped an Honor Killingbei Ecco, Harper Collins Publishers, New York.

Falls nicht anders angegeben handelt es sich bei den Übersetzungen der im Text zitierten Gedichte und Lieder um eigene Formulierungen des Übersetzers, basierend auf der englischen Übersetzung aus dem Persischen und Dari von Bruce Wannell und Sahar Dowlashahi.

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

ISBN: 978-3-8437-1074-9

© 2016 by Rod Nordland© der deutschsprachigen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenNach einer Vorlage von Hodder & StroughtonUmschlagmotiv: Personen: © Diego Ibarra Sánchez | Landschaft: © MisoKnitl / iStock

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

In Gedenken an meine Mutter Lorine Elizabeth Nordland

Durch alten Groll zu neuem Kampf bereit,Wo Bürgerblut die Bürgerhand befleckt.Aus dieser Feinde unheilvollem SchoßDas Leben zweier Liebender entsprang …

– William Shakespeare, Prolog zu Romeo und Julia(in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel)

Inhalt

Über das Buch und den Autor

Titelseite

Impressum

Widmung

Motto

Dramatis Personae

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Epilog

Bildteil

Zusatzmaterialien

Der Dschihad gegen Frauen

Andere Schlachten im afghanischen Krieg der Geschlechter

Brishnas Vergewaltigung

Kinderheirat

Er verkaufte seine Tochter, nicht aber seine Vögel

Parlamentarische Immunität

Jungfrauenvergewaltigung

Danksagungen

DRAMATIS PERSONAE

Zakia, Alis Geliebte, dritte Tochter von Zaman und Sabza, und

Mohammad Ali, Zakias Geliebter, dritter Sohn von Anwar und Chaman

Die Ahmadis

Mohammad Zaman, Familienoberhaupt, wohnhaft in Kham-e-Kalak, Zakias Vater

Sabza, seine Frau, Zakias Mutter

Gula Khan, sein zweiter Sohn, Zakias älterer Bruder

Razak, sein vierter Sohn, Zakias jüngerer Bruder

Die Sarwaris

Mohammad Anwar, Familienoberhaupt, wohnhaft in Surkh Dar, Alis Vater

Chaman, seine Frau, Alis Mutter

Bismillah, sein ältester Sohn, Alis Bruder

Ismatullah, sein zweiter Sohn, Alis Bruder

Shah Hussein, sein Neffe, Alis Cousin

Weitere Personen

Najeeba Ahmadi, Leiterin des Frauenhauses von Bamiyan

Fatima Kazimi, Ministerin für Frauenangelegenheiten in der Provinz Bamiyan

Manizha Naderi, geschäftsführende Direktorin der Hilfsorganisation Women for Afghan Women, kurz WAW (Frauen für afghanische Frauen)

Shukria Khaliqi, Anwältin der WAW

PROLOG

Es war an einem kalten Februartag, als wir nach unserer ersten Begegnung mit dem berühmten afghanischen Liebespaar die Rückreise antraten und zum Flughafen von Bamiyan hinausfuhren – auf einer breiten Schotterpiste mit Ausblick auf die hohen Felsnischen, in der einst die großen Buddhas gestanden hatten. Wir erreichten ein paar Transportcontainer, die von einem Maschendrahtzaun umschlossen waren; einer wurde als Warteraum genutzt, ein anderer als Büro der Flughafenleitung. Die Vereinten Nationen und East Horizon Airlines, ein afghanisches Privatunternehmen, dessen Flotte aus einigen gealterten russischen Turboprop-Maschinen bestand, hielten mit nur zwei oder drei Starts und Landungen in der Woche den Betrieb aufrecht, weshalb sich ein Ausbau der Infrastruktur nicht lohnte. Ich setzte mich im Warteraum neben einen bukhari, einen der kleinen, meist verrosteten Öfen, in denen von Holz über Späne bis Kohle und Diesel fast alles verheizt wird, versuchte, warm zu bleiben, und fing an, meinen ersten Artikel über das Liebespaar für die New York Times zu schreiben. Ich dachte, was für eine bemerkenswerte, wenn auch traurige Geschichte, die wohl eher kein glückliches Ende nehmen würde. Ich befürchtete, in einem zweiten und letzten Artikel darüber berichten zu müssen, wie die Familie der jungen Frau sie eines Nacht in ihrem Versteck aufspüren würde oder wie sie, einsam und verzweifelt oder von der trügerischen Hoffnung geleitet, den Versprechungen der Brüder glauben zu können, wie so viele andere afghanische Mädchen zu ihrer Familie zurückkehren würde, in dem Irrglauben, dort in Sicherheit zu sein. Wir wären alle empört und würden dann zur nächsten Seite weiterblättern.

So enden solche Geschichten für gewöhnlich. Doch ich irrte mich. Denn damit fing diese erst an.

Der Liebe leichte Schwingen trugen mich,Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren;Und Liebe wagt, was irgend Liebe kann,Drum hielten deine Vettern mich nicht auf.

– Romeo und Julia, 2. Akt, 2. Szene (in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel)

1

Unter Buddhas Augen

Ihr Name war Zakia. Kurz vor Mitternacht am klirrend kalten Vorabend des persischen Neujahrsfestes lag sie auf ihrer dünnen Matratze und dachte nach. Sie trug ein langes Kleid über ihren Beinkleidern, einen abgetragenen rosaroten Pullover und einen langen orange-violetten Schal. Einen Mantel besaß sie nicht. Vor der Matratze standen ordentlich nebeneinander hochhackige Peeptoe-Pumps. Gleich daneben lag ein Foto von Ali, dem Jungen, den sie liebte. Was sie anhatte, eignete sich eigentlich nicht für das, was sie vorhatte – über die Berge zu fliehen –, aber sie wollte ja auch heiraten und an ihrem Hochzeitstag schön aussehen.

Es war die Nacht auf den 21. März 2014, nach dem persischen Kalender der 1. Farvardin 1393. Zakia hatte schon oft daran gedacht, aus dem Frauenhaus von Bamiyan auszureißen, das die letzten sechs Monate, seit sie ihr Zuhause verlassen hatte, um Ali zu heiraten, ihre Zuflucht und zugleich ihr Gefängnis war. Aber nie hatte sie den Mut dazu aufgebracht. Zwei der anderen Mädchen, mit denen sie den Raum teilte, waren ebenfalls wach und warteten darauf, dass sie den ersten Schritt tat. Zakia hatte Angst, wusste aber auch, dass die Zeit knapp wurde und eine günstigere Gelegenheit nicht in Aussicht war.

Zakia war achtzehn, also volljährig. Sie konnte sich nach afghanischem Recht frei bewegen. Doch das Recht ist immer abhängig von dem, was die Menschen daraus machen, und nirgendwo bewahrheitet sich dieser Satz mehr als in Afghanistan. Was Zakia vorhatte, würde nicht nur ihr Leben und das von Ali, der auf der anderen Seite des Tals auf sie wartete, von Grund auf verändern, sondern auch das Leben all derer, die sie kannte. Ihr Vater Zaman, ihre Mutter Sabza, ihre vielen Brüder und ihr Cousin – sie alle werden den Hof verlassen, die Verfolgung aufnehmen und öffentlich geloben, Zakia und ihren Geliebten zu töten. Alis Vater würde sich in Schulden stürzen müssen, die Ernte der Familie auf Jahre hinaus verpfändet sein und für den ältesten Sohn kein Erbe übrigbleiben. Andere werden auf unerwartete Weise betroffen sein. Eine Frau namens Fatima Kazimi, die dem Frauenministerium in Bamiyan vorstand und Zakia unter ihren Schutz gestellt hatte, würde ins Exil nach Afrika fliehen müssen. Shmuley Boteach, ein Rabbi aus New Jersey, der in jener Nacht noch nicht einmal wusste, wie der Name Zakia ausgesprochen wird, würde sich aufs intensivste mit ihrem Fall befassen und sich schließlich vor den obersten Instanzen der US-amerikanischen Regierung für sie einsetzen. Im Laufe all dessen sollte dieses Mädchen, das aus armen Verhältnissen kam und keine Bildung genoss, das nicht bis zehn zählen konnte und nie einen Fernseher gesehen hatte, zum bekanntesten weiblichen Gesicht Afghanistans werden. Sie wurde zu einer Heldin für alle jungen afghanischen Frauen, die davon träumen, einen Mann zu heiraten, den sie lieben, anstatt einen Unbekannten, der für sie ausgesucht wurde. Die konservativen Stammesältesten jedoch sollten Zakia zur gefallenen Frau herabwürdigen, deren Verhalten die soziale Ordnung der patriarchalen Gesellschaft bedrohte und einen weiteren Beleg für den schädlichen Einfluss von Fremden auf die traditionelle Kultur Afghanistans lieferte.

Die Artikel, die ich über Zakia und Ali 2014 für die New York Times geschrieben habe, erzürnten das konservative Establishment. Ich ahnte damals noch nicht, dass ich für die beiden schon bald die größte Hoffnung sein würde, dass sich unsere Leben auf eine Weise miteinander verflechten sollten, die meine eigenen Werte und professionellen Standards bedrohte. In jener Nacht, am Vorabend der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche und des persischen Neujahrs, als ich mich drei Tagesreisen von ihnen entfernt aufhielt, wusste ich nichts von ihren Plänen.

Einen Monat zuvor hatte ich sie in Bamiyan besucht. Als ich später von ihrer Flucht erfuhr, konnte ich mir die Szene genau vorstellen. Mir kam Robert Brownings Gedicht »Porphyria’s Lover« in den Sinn, in dem es um die Ungeduld geht, mit der der Liebste erwartet wird:

Heut Abend setzte früh der Regen ein,

Schon war der grimme Wind erwacht,

Die Ulmenwipfel zaust’ er ganz gemein

Und rührte auf den See mit Macht:

Ich lauschte, und mein Herz war aufgebracht.

Man setze für Ulmen Weißbirken ein, wie sie sich in stolzen Doppelreihen auf der südlichen Seite des Bamiyan-Tals, wo das Frauenhaus steht, entlang der Feldwege erstrecken. Hohe, schlanke Bäume, die an die wegsäumenden Zypressen von Etrurien erinnern, außer dass ihre silbrigen Blattunterseiten und die helle Rinde im Mondlicht schimmern. Die Provinz Bamiyan liegt am Rande des Hindukusch-Gebirges, eine abgeschiedene Landschaft voller grüner Täler zwischen kargen, unwegsamen Bergausläufern. Ihre gleichnamige Hauptstadt breitet sich auf zwei Ebenen aus. Auf der unteren befindet sich die Altstadt, eine Ansammlung von Lehmbauten, wie es sie schon vor Tausenden von Jahren gegeben haben mochte, durchsetzt mit moderneren Betonkästen. Die Metalltüren der Geschäfte im Basar sind in Primärfarben gestrichen. Ganz in der Nähe verläuft der Fluss, über den noch Eisschollen trieben, mit Restschnee an den Ufern.

Um einiges höher und weiter im Süden gelegen, befinden sich auf einem breiten Plateau der kleine Flughafen, die dazugehörigen Terminals aus Containern und eine Ansammlung von Gebäuden jüngeren Datums, genutzt vor allem von Regierungsbehörden und Hilfsorganisationen. Sie wurden mit Hilfe von ausländischen Geldspenden entlang der frisch asphaltierten Straßen errichtet, die ihrerseits dem Geld und der Ingenieurskunst von Japanern und Südkoreanern zu verdanken sind, schnurgerade verlaufen und im Nichts enden. Eines der Gebäude ist das Frauenhaus, in dem sich Zakia versteckt gehalten hatte.

In Bamiyan-Stadt gab es unter günstigen Umständen rund vier Stunden Strom am Tag. So spät in der Nacht brannte nirgends Licht, nur das Firmament schimmerte. Früher am Abend hatte es leicht geregnet. Als gegen Mitternacht die Temperaturen sanken, war der Regen in Schnee übergegangen.

Von der wunderschönen Birkenallee aus, die zum Fluss hinunterführt, lassen sich selbst im Dunkeln die etwa drei Kilometer entfernten Felsen erkennen, die nördlich des Flusses aufragen und in deren Nischen die großen Buddha-Statuen gestanden hatten. Allein ihre Größe ist beeindruckend, ihr Anblick unvergleichlich. Die Nelsonsäule vom Trafalgar Square würde sich selbst in der kleinsten, östlichen Nische, dem einstigen Schrein der sogenannten Mutterkönigin Shahmama, verlieren; in der größeren Nische im Westen, die den König Solsal enthielt, hätte auch die Freiheitsstatue Platz gefunden. Steinmetze der Spätantike hatten den Stein in lebenslanger, hingebungsvoller Arbeit mit Hammer, Picke und Meißel behauen. Solsal und Shahmama waren die beiden größten stehenden Buddhas auf unserem Planeten. Sie standen vierzehnhundert Jahre, bevor sie 2001 innerhalb weniger Tage von den Taliban zerstört wurden, die mit Panzern vorgefahren kamen und hochexplosive Ladungen auf sie abfeuerten. Die Taliban zogen während ihrer Schreckensherrschaft randalierend durch das Tal und töteten Hunderte der dort ansässigen Hazara, teils aufgrund ethnischer Ressentiments (sie sind asiatischer und nicht indoeuropäischer Herkunft), teils aus religiösen Motiven (Hazara sind zwar auch Muslime, aber nicht sunnitischen, sondern schiitischen Bekenntnisses). Allerdings konnten die Taliban nicht die gesamte riesige Felsformation aus Sandstein zerstören, mit jenem mattgolden Schimmer, der auch nachts einen faszinierenden Anblick bietet. Zwischen den Nischen der großen Buddhas und um sie herum verzweigt sich ein Geflecht aus uralten Stollen und Höhlen, Mönchszellen und Schreinen, von denen manche so groß sind wie der Innenraum einer europäischen Basilika, andere wiederum sind winzig kleine Gelasse längst verstorbener Eremiten. Die Felsen selbst scheinen behauen und geglättet worden zu sein, bevor man sie vor fast anderthalbtausend Jahren ausgehöhlt hatte.

Heute bilden sie nur noch die Kulisse für die Geschichte des Liebespaares Zakia und Ali, die als kleine Kinder mit ihren Familien vor den Taliban in die höheren Bergregionen geflohen waren und sich erst nach deren Abzug zurückgewagt hatten. Was vor langer und nicht so langer Zeit hier geschah, machte aus den beiden jungen Leuten das, was sie heute sind. Es prägte nicht nur das Schicksal, dem sie trotzten, sondern auch jene Bestimmung, der sie in jener Nacht folgen sollten, als in den Bergen ringsum noch der Winter herrschte und das persische neue Jahr begann. Auf seltsame Weise und völlig unerwartet hatten die Taliban Zakias und Alis Welt auf den Kopf gestellt und übten auch einen entscheidenden Einfluss auf ihre Liebesgeschichte aus. Ohne die Taliban hätte der Westen nicht interveniert, und ohne westliche Intervention wäre die Geschichte von Zakia und Ali eine kurze mit blutigem Ende geworden.

Die Warlords, die die Taliban bekämpft und später die afghanische Regierung maßgeblich mitgestaltet hatten, verhielten sich in allen Belangen, die Frauen betrafen, nicht besser, manchmal sogar noch schlimmer als die Taliban. Nur auf Drängen des Westens, gleiche Rechte für Frauen zu schaffen, wurden eine Verfassung und Gesetze in Kraft gesetzt, die Männer und Frauen zumindest nominell gleichstellten. Praktische Konsequenzen blieben aus. Als vor wenigen Jahren die Taliban an die Macht zurückzukehren drohten, waren es die afghanischen Staatslenker und ihre westlichen Verbündeten leid, sich mit den konservativen Kräften in der Regierung anzulegen und sich für kulturelle Veränderungen einzusetzen. Infolgedessen führten die meisten rechtlichen Zugeständnisse, die den Frauen während der ersten Jahre nach dem Fall der Taliban gemacht wurden, nicht zu dem gewünschten gesellschaftlichen Wandel und gerieten nach dem Wiedererstarken der Taliban 2012 in Vergessenheit. Dank der westlichen Intervention hatte Zakia zwar das Recht auf die freie Wahl eines Partners, doch wie alle anderen afghanischen Frauen in ähnlicher Lage war sie nun – nicht zuletzt aufgrund der Zaghaftigkeit des Westens – in einer ungewissen Grauzone gestrandet, in der sich die kulturellen und die offiziellen Bestimmungen feindselig gegenüberstanden.

Zakia war Tadschikin, Ali gehörte den Hazara an; sie war Sunnitin, er Schiite. Zakias Familie lehnte ihren Verlobten aus kulturellen, ethnischen und religiösen Gründen ab. Indem sie weggelaufen war, hatte sie ein weiteres Tabu verletzt. In Afghanistan wird eine Frau als Eigentum des Ehemannes angesehen, eine Tochter als das des Vaters, eine Schwester als das des Bruders. Die Männer in der Familie entscheiden, wen eine Frau heiraten wird. Zakia widersetzte sich so nicht nur dem Willen ihrer männlichen Verwandtschaft, sie stahl ihnen durch ihre Flucht auch etwas, das sie für das rechtmäßig Ihre hielten.

Ali stand vor der Lehmmauer, die die niedrigen Lehmgebäude des väterlichen Bauernhofes umgab, ein kleines Anwesen, das zur Ortschaft Surkh Dar gehörte. Sie lag, vom Frauenhaus aus gesehen, in dem Zakia untergekommen war, auf der anderen Seite des Flusstals unweit von Bamiyan-Stadt und nur wenige Kilometer von der westlichen, größeren Buddha-Nische entfernt. Ali war einundzwanzig Jahre alt, drei Jahre älter als Zakia. Da er keine Handschuhe hatte, steckte er seine Hände in die Taschen seiner Kunstlederjacke, fand aber kaum Wärme darin. Auch er wartete in seiner besten Garderobe auf seine Liebste, die Frau, die er bald zu heiraten hoffte. Seine Füße steckten in den vorn spitz zulaufenden Halbschuhen, dem einzigen Paar, das er neben seinen Kunststoffsandalen besaß. Wären sie nicht so löchrig und abgelaufen gewesen, hätten sie besser auf die gepflasterten Straßen Veronas gepasst als auf die spätwinterlichen, lehmigen Felder von Bamiyan. Ali trat von einem Bein auf das andere, nicht nur, um der Kälte und dem eisigen Nieselregen etwas entgegenzusetzen, sondern wohl vor allem deshalb, weil ihn, der schwer arbeiten musste, Bewegungslosigkeit unruhig machte.

Er überlegte hin und her, wie sie einander begrüßen sollten. Sie hatten sich seit Monaten nicht gesehen, wenn man die schrecklichen Szenen vor dem Provinzgericht nicht mitrechnete. Würde sie ihn bei seinem Namen nennen? Es hatte ihn immer überrascht und beglückt, wenn sie in den heimlichen Telefonaten am Anfang ihrer jungen Liebe »Mohammad Ali« durch die Leitung geflüstert hatte. Neben seinen Schwestern und seiner Mutter war Zakia die einzige Frau, aus deren Mund er jemals seinen Namen gehört hatte. Aber vielleicht würde sie ihn auch einfach nur mit tu anreden, dem vertrauten »Du« in ihrer Sprache, dem Dari, einem neupersischen Dialekt. Vor drei Stunden hatte sie ihn angerufen und gesagt, dass sie noch in dieser Nacht mit ihm fliehen wolle und sich melden werde, sobald sie die Mauer überwunden habe. Aber es war nicht das erste Mal, dass sie dies gesagt hatte. Inzwischen war es schon fast eine Stunde nach Mitternacht, und sein Handy blieb stumm. Langsam verlor er die Hoffnung. Sein ramponiertes Smartphone, der chinesische Nachbau eines Samsung Galaxy, steckte in der Innentasche seiner Jacke, damit es nicht nass wurde. Er hielt es fest ans Herz gedrückt. Mit all den Liebesliedern und aufgenommenen Vogelstimmen enthielt es die Geschichte seines Lebens.

Eines der Lieder, das er in ihrer langen Verlobungszeit oft hörte und das er für diese Nacht als Klingelton ausgewählt hatte, ging ihm in einer Endlosschleife durch den Kopf. Es war von Bashir Wafa, einem afghanischen Popstar, und erzählte die biblische Geschichte von Joseph und Potiphars Frau, die in der islamischen Version Zulaikha und Yusuf heißen.

Wenn Zulaikha bereut, aus tiefstem Herzen seufzt,

ist Yusuf frei, und die Fesseln fallen ab von seinen Füßen …

Enttäuscht gab er irgendwann tief in der Nacht auf. Er hatte sie, vielleicht zum zehnten Mal, auf ihrem Handy anzurufen versucht, war aber auch diesmal von einer unpersönlichen, nasalen Frauenstimme, sowohl auf Dari als auch auf Englisch, mit den Worten abgespeist worden, dass der Teilnehmer nicht zu erreichen sei. Für alle Fälle hängte er sein Smartphone an einen Nagel an der Außenwand, denn im Haus war der Empfang zu schwach. Dann streckte er sich auf seiner Matratze aus, die auf dem nackten Lehmboden lag. Das Fenster in seinem Zimmer bestand aus einem mit durchsichtiger Folie bespannten Holzrahmen. Er hatte die Folie trotz der Kälte am unteren Rand gelöst und aufgewickelt, um das Klingeln zu hören, falls Zakia doch noch anriefe.

Zakia lag auf ihrer Matratze jenseits des Tals. Zusammen mit ihren Zimmergefährtinnen Abida und Safoora hatte sie geplant, kurz vor Mitternacht aus dem Zimmer zu schleichen und vor der Pforte des großen Hauses zu warten, bis die Wache davor eingeschlafen war. Im Frauenhaus von Bamiyan, das zwar von afghanischem Personal geführt wurde, aber unter der Leitung der UN-Frauenorganisation stand, waren zu dieser Zeit fünfzehn Mädchen und junge Frauen untergebracht, die ihr Zuhause verlassen hatten, weil sie von Familienangehörigen geprügelt worden waren, um Leib und Leben fürchten mussten, zur Heirat gezwungen wurden oder ein illegitimes Kind erwarteten. Die Geschichte der vierzehnjährigen Safoora war besonders schrecklich. Ihre Familie und die des für sie ausgesuchten Bräutigams hatten vor Gericht über die Bedingungen einer Eheschließung gestritten, als das junge Mädchen während einer Verhandlungspause in einem Hinterzimmer von mehreren Bediensteten des Gerichts vergewaltigt worden war. Ihre Beschwerde wurde von den Richtern abgeschmettert, und ihr blieb nichts anderes übrig, als sich vor ihren Vergewaltigern und den eigenen Angehörigen in Sicherheit zu bringen. In Afghanistan ist es durchaus üblich, dass ein Vergewaltigungsopfer von der eigenen Familie getötet wird, während die Täter empörende Nachsicht erfahren. Auch Zakia war in das Frauenhaus geflohen, weil ihr, wenn auch aus anderen Gründen, genau dasselbe drohte, der sogenannte Ehrenmord.

Es heißt, dass zur Blütezeit der Buddhas von Bamiyan, als dieses entlegene Gebirgstal ein Pilgerzentrum und die spirituelle Hauptstadt des Kuschana-Reiches gewesen war, die Augen der riesigen Standbilder von Solsal und Shahmama aus Hunderten kostbarer Edelsteine bestanden hatten, vor allem aus Rubinen und Saphiren, aber auch aus Diamanten und Smaragden. In den Augenhöhlen hätten nachts Feuer gebrannt, und von den Edelsteinen sei das Licht in farbige Strahlen aufgefächert worden, die kilometerweit gereicht hätten und besonders gut auf dem oberen, dem auf gleicher Höhe gelegenen Plateau zu sehen gewesen seien.

In dieser Nacht hatte im Hof des Frauenhauses ein Wachposten Dienst, von dem die Mädchen wussten, dass er krank war und sich wahrscheinlich in der kleinen Hütte, die ihm zur Verfügung stand, ausstrecken und einschlafen würde. Zakia hatte die SIM-Karte für ihr Handy, doch das befand sich, versteckt in einem Schrank, im Hausflur. Im Haus selbst hatte eine Frau Aufsicht. Die Mädchen glaubten, sie würde schlafen, doch das tat sie nicht. Sie erwischte Zakia, als sie ihren Schlafraum verließ. Schnell verzog sich Zakia ins Badezimmer unter dem Vorwand, duschen zu wollen. Dies verzögerte den geplanten Aufbruch um zwanzig bis dreißig Minuten. Die beiden anderen Mädchen warteten, und Ali versuchte vergeblich, sie auf ihrem Handy zu erreichen.

Safoora, die Jüngste der drei, war traurig, ihre Freundinnen Zakia und Abida gehen zu sehen, aber gern bereit, ihnen bei der Flucht zu helfen. Vor allem Zakia war wie eine ältere Schwester für sie, jemand, der Farbe und Freude in ihren tristen Alltag brachte und wie sie selbst und all die anderen jungen Frauen im Haus die gesellschaftlichen Regeln, derentwegen sie hier hatten Zuflucht suchen müssen, aus tiefstem Herzen ablehnte. Abida, ein übergewichtiges Mädchen etwa in Zakias Alter, das als Kind mit einem Mann verheiratet worden war, der sie schlug, hatte tags zuvor beschlossen, mit Zakia zu fliehen, um zu ihrem Mann zurückzukehren. Sie hatten verabredet, sich gegenseitig über die Außenmauer hinwegzuhelfen und zusammen davonzulaufen.

Das Frauenhaus war zwar eine Zuflucht vor den Zumutungen der Außenwelt, aber auch ein Gefängnis. Sein Betrieb war mit der rechtmäßigen Auflage verknüpft, die aufgenommenen Mädchen und Frauen dazubehalten, bis über weitere Maßnahmen entschieden sein würde. Mit anderen Worten, die meisten von ihnen waren auf unbestimmte Zeit in Gewahrsam und hatten nur wenig Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Lage.

Zakia war entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie und Abida umarmten Safoora, sagten ihr Lebewohl und zogen dann ihre Matratzen vor die Mauer im Hinterhof. Die Matratzen waren mit Lumpen gestopft und steif. Einmal gefaltet und aufeinandergelegt, bildeten sie vor der zweieinhalb Meter hohen Mauer eine Stufe, über die Zakia den oberen Sims erreichen konnte. Oben angekommen, streckte sie den Arm aus, um Abida hinaufzuhelfen, doch das Mädchen war zu schwach und zu schwer für Zakia. Abida behauptete später, ihre Freundin habe sie im Stich gelassen. Zakia hingegen versicherte, Abidas Flucht sei an ihrem Übergewicht gescheitert; sie habe die Freundin aber auch ohne schlechtes Gewissen zurücklassen können, weil diese, von Verzweiflung getrieben, zu einem Mann zurückkehren wollte, der sie misshandelt hatte und womöglich töten würde.

Beim Erklimmen der Mauer war Zakia das Foto von Ali entglitten, das sie in der Hand gehalten hatte. Sie zögerte dennoch keinen Augenblick und sprang auf der anderen Seite ins Freie. Es war ungefähr ein Uhr in der Früh. Auf ihren Pumps und mit einer Plastiktüte in der Hand, in der ihre Sachen steckten, lief sie talwärts in Richtung der zerstörten großen Buddha-Statuen, gejagt von einer Meute bellender Hunde. Am Rand eines Verkehrskreisels blieb sie unter einer Birke stehen und wählte Alis Nummer. Er antwortete nicht. Voller Angst wühlte sie in der Tüte, holte einen Laib Brot heraus und warf den Hunden Brocken davon zu, damit sie aufhörten zu bellen.

Drüben in der Ortschaft Surkh Dar hörte Ali sein Smartphone klingeln. Er rannte nach draußen, kam aber zu spät. Sofort rief er zurück. Diesmal erreichte er Zakia. Sie befand sich in äußerster Gefahr: ohne Begleitung in tiefer Nacht, schutzlos jedem Mann ausgeliefert, der zufällig vorbeikäme. Ali weckte seinen Vater Anwar, teilte ihm mit, dass er nun fliehen müsse, und rief seinen Freund Rahmatullah an, der sich bereit erklärt hatte, ihn und Zakia in ein Versteck hoch oben in den Bergen zu bringen.

Rahmatullahs verbeulter brauner Toyota Corolla hatte Startschwierigkeiten wegen der Kälte. Ali trat ungeduldig von einem Bein aufs andere, während der Motor, endlich angesprungen, warmlief, denn darauf bestand der Freund. Die Fahrt auf der ungepflasterten Straße, vorbei an den Nischen der Buddha-Statuen, durch den alten Basar und hinauf zur Oberstadt, wo Zakia wartete, dauerte nur fünfzehn bis zwanzig Minuten. Die dünnen Birken am Verkehrskreisel boten keinen Schutz, weshalb sie sich in einen flachen Graben neben der Straße gelegt hatte. Zakia glaubte, sich bereits über eine Stunde versteckt gehalten zu haben, als sie sehen konnte, dass im nur wenige Hundert Meter entfernten Frauenhaus Alarm geschlagen worden war und sich eine Gruppe von Leuten auf die Suche nach ihr machte. Weil sie den Kopf nicht zu heben wagte, sah sie Rahmatullahs Wagen nicht kommen. Erst als Ali sie auf ihrem Handy anrief, riskierte sie einen Blick.

Vom herbeirollenden Auto aufgeschreckt, hatten die Hunde wieder zu bellen angefangen. Ali sprang heraus, half seiner Freundin auf und verstaute ihre Plastiktüte im Kofferraum. Sie nannten einander beim Namen, was beide als Ausdruck ihrer Rebellion verstanden. Viele afghanische Ehemänner sprachen nie den Namen ihrer Frau aus, nicht einmal in direkter Anrede. Wenn sie nicht das persönliche Du – auf Dari tu – verwendeten, benutzten sie meist die förmlichere Anrede shuma, ein Pronomen, das auch Fremden gegenüber verwendet wurde. Auch in Gesprächen mit anderen erwähnen sie ihre Frau nie namentlich. Viele wissen nicht einmal, wie die Frauen ihrer besten Freunde heißen. Selbst nach dem Vornamen einer Tochter zu fragen gilt als indiskret.

Ali führte Zakia zum Auto. Sie war schick herausgeputzt in ihrem langen Kittelkleid und dem chador namaz, einem langen, fließenden Schal, er trug ebenfalls einen leichten Wollschal, einen patu, den er sich unter seiner dünnen Kunstlederjacke um den Leib gewickelt hatte. Es schneite nicht mehr, die Wolken rissen auf, aber weil Neumond war, blieb es dunkel. Im Auto ergriff Zakia Alis Hand und hielt sie fest. Selbst ein Kuss hätte nicht überraschender sein können und wäre nur leicht subversiver gewesen als diese Geste.

Sie hatten sich zwar schon vor Jahren heimlich ihre Liebe erklärt und dann vor sechs Monaten, als sie ins Frauenhaus gegangen war, schließlich auch vor aller Öffentlichkeit. Aber kein einziges Mal waren sie auch nur für einen kurzen Moment allein hinter verschlossenen Türen gewesen, geschweige denn auf der Rückbank eines Autos. Getroffen hatten sie sich fast ausschließlich draußen bei der Feldarbeit – die Äcker ihrer Familien grenzten aneinander – und an jenem Tag, als ihr Fall vor Gericht verhandelt und das Todesurteil über Zakia gesprochen worden war, wenn es auch nur implizit im Richterspruch und in den Verwünschungen, die ihr die eigene Mutter, der Vater und die Brüder zugeschrien hatten, enthalten war. Vorher hatten die jungen Leute zweieinhalb Jahre lang immer wieder verstohlene Blicke in den Gassen des Dorfs und auf den Feldwegen miteinander gewechselt und es geschafft, viele, viele Male am Telefon miteinander zu sprechen. Seit ihrer Unterbringung im Frauenhaus war es nicht mehr so einfach gewesen, miteinander zu telefonieren, denn Handys waren den Mädchen strikt verboten. Im Verlauf der letzten sechs Monate hatten sie sich nur ein einziges Mal – und das unter Aufsicht – getroffen. Jetzt hielten sie einander an den Händen.

Es erscheint vielleicht als eine Kleinigkeit, doch wer von den Eltern nie den Namen des anderen gehört, geschweige denn dessen Hand halten gesehen hat, nicht einmal in den eigenen vier Wänden, wird ermessen können, wie viel eine solche Geste bedeutet. Selbst verlobten Paaren ist es verboten, umeinander zu werben. Moderne afghanische Familien gestatten zwar denen, die einander versprochen sind, dass sie sich treffen, aber nur, wenn sie eine Aufsichtsperson dabeihaben und auf körperliche Berührungen verzichten. Die meisten Paare begegnen sich erst in der Hochzeitsnacht. Sowohl die Trauzeremonie als auch die Feier danach werden fast immer nach Geschlechtern getrennt vollzogen. Afghanische Soldaten halten sich bei der Hand, Kinder halten sich bei der Hand, doch junge afghanische Paare, ob verheiratet oder nicht, in der Öffentlichkeit nie. Wie kam Zakia auf die Idee? Beide waren nie im Kino gewesen; in ihren Dörfern gab es keinen Strom, also auch kein Fernsehen. Wenn in größeren Ortschaften irgendjemand einen solchen Apparat hatte, saßen ausschließlich Männer davor, denn Frauen war es nicht erlaubt, an öffentlichen Versammlungen teilzunehmen. Woher nahm Zakia die Kühnheit, Alis Hand zu ergreifen? Folgte sie einem inneren menschlichen Impuls? Dies war und ist wie vieles andere ihrer Geschichte ein Rätsel.

Vielleicht verhält es sich ganz einfach so: Nachdem sie sich über eine der strengsten Regeln ihrer Kultur hinweggesetzt und sich öffentlich und gegen den Willen ihrer Familie, des Stammes und der religiösen Anführer zu ihrer Liebe bekannt hatte, war Zakia nicht mehr bereit, den kleinlichen Vorschriften der Gesellschaft Folge zu leisten. Wenn ihr danach war, seine Hand zu halten, tat sie es. Als ich sehr viel später Gelegenheit hatte, ihr eine entsprechende Frage zu stellen, antwortete sie einfach: »Warum nicht?«

Rahmatullah, der am Steuer saß, war verblüfft, die beiden so intim miteinander zu sehen. »Er hatte schreckliche Angst, aber als mein bester Freund half er uns«, erklärte Ali. Die Liebenden auf der Rückbank, nach so vielen Monaten endlich zusammen, wussten sich nichts zu sagen. »Wir hatten wohl nicht wirklich damit gerechnet – nicht vorhergesehen, was geschehen würde«, sagte Ali. Die Hunde kläfften wütend, als sich das Auto in Bewegung setzte. Die beiden duckten sich, als sie am Frauenhaus vorbei und zur Stadt hinausfuhren.

Sie hatten sich damit, diesen unerhörten Schritt tatsächlich gewagt zu haben, selbst überrascht und mussten sich jetzt erst überlegen, wie es weitergehen sollte. Zakias Gerichtsverhandlung würde, wie sie wussten, in Kabul fortgesetzt werden. In Bamiyan leben hauptsächlich Hazara. Darum fühlten sie sich in dieser Provinz sicherer. In den Gerichtssälen hatten Tadschiken das Sagen, die mit Zakias Familie sympathisierten, doch die Polizei, der Gouverneur und die Frauenministerin gehörten zum Stamm der Hazara. Von ihnen erhoffte sich Ali Unterstützung. In Kabul wäre damit nicht zu rechnen. Dort stellten Tadschiken und Paschtunen die Mehrheit. Deshalb fürchteten beide, dass Zakia aller Wahrscheinlichkeit nach gezwungen würde, zu ihrer Familie zurückzukehren, und ein solcher Befehl käme einem Todesurteil gleich.

Sie machten sich auf den Weg zu einem entfernten Verwandten Alis, der im Foladi-Tal des Koh-e Baba lebte, einem bis zu fünftausend Meter hohen Gebirgszug, der sich im Süden Bamiyans in ostwestlicher Richtung erstreckt. Der Name des Verwandten war Salman. Alis Vater und sein Onkel hatten ihn angerufen, nachdem Ali losgefahren war, um Zakia abzuholen. Jetzt rief Ali ihn aus dem Auto erneut an. Salman war zögerlich, insbesondere weil er mit vier Brüdern zusammenlebte und er die Flüchtigen heimlich ins Haus würde holen müssen, ohne dass die Brüder Zakia sähen.

»Warum hast du das gemacht?«, fragte Salman.

»Es ist passiert, und jetzt können wir es nicht rückgängig machen«, antwortete Ali. »Es ist passiert, wir sind mit ihr auf der Flucht.«

Sie erreichten Salmans Haus in Foladi, als gerade zum ersten Gebet gerufen wurde, was in dieser Jahreszeit gegen fünf in der Frühe zur Morgendämmerung war. Aus den Lautsprechern des Minaretts erschallte der Gesang des Muezzins. Zakia zu verstecken war nicht schwer. Salman führte sie in die den Frauen vorbehaltenen Quartiere von seinem Teil des Hauses, das aus mehreren separaten Lehmbauten bestand, die jeweils den einzelnen Brüdern gehörten. Nur Salmans Frau und die jüngeren Töchter wohnten dort. Außer Salman hatten Männer keinen Zutritt. Auch Ali musste Abstand halten. An der Seite seiner zukünftigen Frau zu bleiben würde als schweres Vergehen geahndet. Im Haus mit all den Brüdern und deren Familien konnte er sich aber auch nicht verstecken. Nach einem hastig eingenommenen Frühstück, bestehend aus Brot und Tee, führte Salman Ali auf einem anderthalbstündigen Marsch durch knöcheltiefen Schnee bergan zur Ortschaft Koh-Sadat.

Die Ältesten des Dorfes kamen ihnen bereits entgegen; sie hatten die beiden schon von weitem den Berg hinaufsteigen sehen. In dieser kalten, baumlosen Landschaft war es fast unmöglich, unentdeckt zu bleiben. »Wir wollen Esel kaufen«, erklärte Ali, was plausibel schien, weil Koh-Sadat bekannt war für seine Grautiere. Den ganzen Vormittag über musterten sie einen Esel nach dem anderen. Der eine war zu klein, der andere zu alt, der dritte okay, aber zu teuer. Dann wurde es Zeit fürs Mittagessen, und wer in Afghanistan bei anderen zu Besuch ist, kommt um eine Einladung nicht herum. Sie zogen das Mahl in die Länge. Die Männer saßen mit untergeschlagenen Beinen auf dem Lehmboden und bedienten sich mit kleinen Brotstücken an der Reispfanne in der Mitte. Das Gespräch drehte sich um jüngst Vorgefallenes.

Am späten Nachmittag schließlich brachen Ali und Salman, sich entschuldigend und unter irgendwelchen Vorwänden, auf und kehrten ohne Esel nach Foladi zurück. »Wir haben sie verrückt gemacht mit unserem Gefeilsche«, sagte Ali und lachte gemeinsam mit Salman darüber.

Während ihrer Abwesenheit waren Alis Vater Anwar und ein Mullah namens Baba Khalili aus der Provinz Wardak über das Gebirge Koh-e Baba gekommen, um die Eheschließung des jungen Paares vorzunehmen. Einer von Alis Brüdern und Salman sollten die neka, also die religiöse Trauung bezeugen, oder genauer: die Urkunde signieren, die die Bedingungen der Heirat sowie die Namen der Zeugen und des vorsitzenden Mullahs spezifizierte (bezeichnenderweise muss die Braut nicht anwesend sein, was sie häufig tatsächlich nicht ist). Weil alle, ausgenommen der Mullah, Analphabeten waren, drückten sie statt einer Unterschrift ihre mit Tinte benetzten Daumen auf das Papier. In der neka wurde erklärt, dass Zakia, Tochter des Zaman aus der Ortschaft Kham-e Kalak, zur Vermählung 100000 Afghani (zu der Zeit circa 1300 Euro) und ein Jerib Land (ungefähr 2000 qm) von Alis Familie erhalte. Obwohl diese Gaben eigentlich der Braut zustehen, werden sie meist als Brautpreis, obwohl dieser offiziell nicht zugelassen ist, unter der Hand dem Vater ausgezahlt, der dann manchmal einen kleinen Teil davon in Schmuck umtauscht und der Braut schenkt. Zakias Vater aber war nicht anwesend und konnte also die 100000 Afghani nicht entgegennehmen, was nicht weiter zu Buche schlug, weil Ali und sein Vater sie ohnehin nicht hätten zahlen können.

Mullah Baba Khalili verlangte dreißigtausend Afghani, rund vierhundert Euro, für die mit Koranversen vollzogene Trauung und seine Unterschrift. Eine gewaltige Summe, aber immerhin war er einverstanden gewesen, auf die Anwesenheit des Brautvaters zu verzichten und keine weiteren Fragen zu stellen. »Wenn ich die neka nicht stifte, tut es keiner«, war die Antwort des Mullahs gewesen, als sich Anwar über die Forderung beschwert hatte. Die Raffgier der afghanischen Mullahs ist legendär und Anlass für zahllose Witze in einem ansonsten sehr frommen Land. »Falls jemand die neka anzweifeln sollte, werde ich für sie bürgen«, erklärte der Mullah.

Seine Hochzeitsnacht verbrachte das vermählte Paar in einem noch unfertigen Anbau von Salmans Haus, einem zehn Meter langen Raum mit niedriger Decke und ohne Heizung. Für den Vollzug der Ehe war es viel zu kalt. »Es sollte noch lange dauern, ehe wir eine richtige Hochzeitsnacht hatten«, sagte Ali. »Wir haben uns nur im Arm gehalten und gegenseitig gewärmt.«

Am nächsten Tag zogen sie weiter, diesmal in einem Taxi, das Anwar aus Bamiyan-Stadt hatte kommen lassen. Sie fuhren durch das Foladi-Tal bergan, der höchsten Erhebung des Gebirgsmassivs entgegen, dem über fünftausend Meter hohen Shah Foladi. Weil sie nun verheiratet waren, konnten sie sich frei bewegen, aber selbst von den ihnen wohlgesinnten Leuten ernteten sie irritierte Blicke, wenn sie sich an den Händen hielten.

Sie machten Station im Haus eines entfernten Verwandten namens Sayed Akhlaqi. Ihr Aufenthalt war jedoch nur von kurzer Dauer. Denn am nächsten Tag kam Sayed Akhlaqis Sohn auf einem Motorrad aus Bamiyan und berichtete, dass sich die Polizei auf den Weg gemacht habe, um die jungen Leute festzusetzen. Der Sohn arbeitete als Bediensteter in einem Regierungsgebäude und hatte mitbekommen, dass die Polizei von empörten Angehörigen Zakias alarmiert worden war.

Das junge Paar und Anwar sprangen ins Taxi und fuhren tiefer in die Berge hinein. Gegen Abend klingelte Alis Handy. Jemand warnte ihn, dass die Polizei bereits bei Sayed Akhlaqis Haus vorbeigekommen sei und sie, die Flüchtigen, einzuholen drohe. Ali blickte zurück ins Tal und sah einen grünen Ford Ranger Pick-up in zügigem Tempo die Serpentinen hinaufkurven. Der Polizeiwagen würde sie in ihrem alten, klapprigen Taxi bald eingeholt haben. Vor einem Bachlauf, der die Straße kreuzte, hielten sie an. Die jungen Leute stiegen aus und liefen den Bach entlang talwärts, während Anwar, Alis Vater, ebenfalls zu Fuß die Gegenrichtung einschlug in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu lenken. Der Taxifahrer fuhr weiter, wurde aber wenig später eingeholt und gestoppt. Der Polizei gegenüber gab er an, zu einem Kunden gerufen worden zu sein, den er jedoch aus unerfindlichen Gründen verpasst habe. Von zwei flüchtigen jungen Leuten wisse er nichts.

Zakia und Ali hielten sich versteckt, er hinter einem Baumstamm, sie, der Länge nach ausgestreckt, im feuchten Bett des Baches. »Der Fahrer war auf unserer Seite. Er sagte, er habe ebenfalls nach uns Ausschau gehalten, uns aber nirgends finden können.« Die Polizisten machten kehrt und richteten auf dem Weg den Berg runter den Suchscheinwerfer ihres Trucks immer wieder ins Strauchwerk ringsum. »Mir ist schleierhaft, wie sie uns übersehen konnten«, wunderte sich Zakia. »Der Lichtstrahl hat uns voll getroffen.« Das Taxi wurde von den Polizisten ins Tal eskortiert, dort verhörten sie den Fahrer bis tief in die Nacht, ehe sie ihn gehen ließen.

Zakia und Ali suchten, als alles still war, Anwar, und dieser suchte sie – vergeblich. Die Nacht war tintenschwarz, keiner hatte eine Taschenlampe oder auch nur ein Feuerzeug dabei. Der Straße folgend, aber am Wegesrand in einigem Abstand zu ihr, stiegen die beiden höher auf ins Gebirge, durch feuchten Schnee und von heftigen Regenschauern überrascht. Nach ungefähr sechs Stunden erreichten sie einen der unteren Gipfel des Foladi-Massivs. Zakia musste ihre Pumps ausziehen, weil die Absätze abgebrochen waren, und marschierte auf bloßen Füßen.

Zum Schutz vor der Kälte mussten ihnen zwei dünne Wolldecken genügen – von Sayed Akhlaqi hatten sie eine zweite bekommen. Die Akkus ihrer Handys waren fast leer, aber vom Berggipfel aus gelang es Zakia, Alis Onkel zu erreichen. »Wir haben uns verirrt. Kannst du uns sagen, wo wir sind?«, fragte sie. Aus ihren Beschreibungen wusste er zu schließen, wo sie sich befanden, und versprach, ihnen bei Tagesanbruch seinen Sohn zu Hilfe zu schicken.

Sie waren zu müde, um Feuerholz zu sammeln, und legten sich, in die Decken eingewickelt, zum Schlafen auf den kalten, feuchten Boden. »Trotzdem waren wir glücklich. Glücklich, zusammen zu sein und uns zu haben«, sagte Ali.

Zakia erinnerte sich weniger romantisch daran: »Mir war einfach nur kalt, und ich hatte Angst.«

Am nächsten Tag erklommen sie einen anderen Gipfel. »Wir waren völlig fertig, stiegen aber weiter. Denn wir hatten mit meinem Onkel ausgemacht, dass wir auf dem Berg warteten. Als wir oben ankamen, hörten wir ein paar Leute, und ich rief: ›Sattar!‹, aber es antwortete niemand«, sagte Ali. Sattar hieß der Sohn des Onkels. Weil diejenigen, die auf dem Gipfel waren, den Ruf nicht erwiderten, fürchteten Ali und Zakia, es könnten ihre Verfolger sein, also versteckten sie sich, bis deren Stimmen nicht mehr zu hören waren. Nach langem Umherirren fanden sie schließlich die Ortschaft Azhdar. Ali erinnerte sich, sie einmal während einer Jagd auf Rebhühner mit seinem Vater und den Brüdern passiert zu haben. Von dort schlängelte sich ein Pfad zurück in sein Dorf. Zwar zog er sich über fast fünfundzwanzig Kilometer über zum Teil sehr schwieriges Gelände, aber er würde sie herabführen von den gefährlichen kalten Höhen des Shah Foladi.

Die zweite Nacht verbrachten sie ebenfalls im Freien, doch diesmal wärmten sie sich an einem Feuer. Tags darauf erreichten sie Alis Heimatdorf Surkh Dar, hielten aber zwei weitere Tage lang Abstand und übernachteten in einer der Felskammern, die Mönche in den weichen Sandstein gehauen hatten. »Sie haben uns nicht gefunden, obwohl fast die gesamte Polizei der Provinz hinter uns her gewesen ist«, sagte Ali.

Am Abend des fünften Tages ihrer Ehe trafen sie wieder mit Anwar zusammen, der seinerseits zwei Tage gebraucht hatte, um vom Berg zurückzufinden. Er brachte die beiden bei einem Mitglied des Provinzrates unter, der ein Haus im Dorf hatte. Inzwischen war aber auch die Polizei darauf gekommen, dass sich das Paar wahrscheinlich im Dorf versteckt hielt, und ordnete an, jedes Haus nach ihm zu durchsuchen.

»Man schickte sogar Frauen vor, die auf die Frauen unserer Familie nicht gut zu sprechen waren«, sagte Ali. Er und Zakia aber waren in Sicherheit, denn niemand wagte es, in die Privatsphäre eines Ratsmitglieds einzudringen. Außerdem konnte sich niemand vorstellen, dass diese beiden Bauernkinder ausgerechnet bei ihm Unterschlupf hatten finden können. Eine Woche lang hielten sie sich dort versteckt, nur wenige Hundert Meter vom Elternhaus Zakias entfernt.

Ihre beiden Heimatdörfer wurden nur durch die Schnellstraße zwischen Bamiyan-Stadt und dem Nationalpark Band-e-Amir getrennt. Zakias Familie ist in Kham-e-Kalak ansässig, der unterhalb der Schnellstraße gelegenen Ortschaft. Dort wohnen in der Mehrzahl tadschikische Familien, an die vierzig oder fünfzig. Zakia ist eines von elf Kindern, sieben Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen fünf und fünfundzwanzig Jahren. Ali ist einer von acht; er hat vier Brüder und drei Schwestern. In beiden Familien gibt es niemanden, der länger als ein oder zwei Jahre die Schule besucht hätte. Nur wenige von ihnen können ein bisschen lesen und schreiben. Alle sind einfache Bauern, die, nur geringfügig bessergestellt als Tagelöhner, auf ihren kleinen Landparzellen Kartoffeln für den Markt und für sich selbst Getreide und Gemüse anbauten. Surkh Dar, Alis Heimatdorf, liegt auf der anderen Seite der Schnellstraße und an die zweihundert Meter höher. Dort wohnen mehrheitlich Hazara in noch viel armseligeren Hütten als in Kham-e-Kalak, aus Lehm und Flechtwerk hergestellt statt aus Lehmziegeln oder Bruchsteinen. Alis große Familie muss mit vier überwiegend fensterlosen Zimmern auskommen. Manche der Lehmhütten sind in Felsnischen gebaut und muten wie Höhlen an. Zwischen den Hütten verlaufen schmale Gassen, durch die allenfalls ein Maultier passt. Die Felder und Äcker der Familien liegen jedoch unterhalb der Schnellstraße und reichen bis ins Flusstal hinab. Einer von Anwars Äckern grenzt dort unten am Fluss unmittelbar an einen Acker von Zakias Familie an. Und ebendort nahm die Geschichte vor einigen Jahren ihren Ausgang.

2

Des toten Vaters Tochter

Die Vergangenheit kann das wahre Schicksal sein, und ihre war ein Chaos. Jung, wie sie waren, hatten Zakia und Ali keine Erinnerungen an den Vormarsch der Taliban, die 1998 den Hindukusch überquerten und ins Bamiyan-Tal vordrangen. Zwei Jahre nach der Eroberung Kabuls besetzten sie immer mehr Land. Schon waren Zentralafghanistan, der Westen, der Osten und große Teile des Nordens in der Gewalt der Taliban; nur der äußerste Norden wurde noch von den Streitkräften Ahmad Schah Massouds und seiner Verbündeten gehalten, während die Hazara-Miliz der Einheitspartei Hizb-i Wahdat die Hochländer der Provinz Bamiyan und des Hazaradschat kontrollierte. Massouds Tadschiken und die Hazara von Hizb-i Wahdat waren verfeindet, spätestens seit Massouds Truppen während des Bürgerkriegs ein paar Jahre zuvor ein schreckliches Massaker an Hazara in Kabul verübt hatten und die tadschikische Minderheit in Bamiyan-Stadt von den Hazara schikaniert wurde. Die Hazara konnten die Taliban noch 1998 zurückschlagen. Aber von der zahlenmäßig größeren und stärkeren Volksgruppe der Tadschiken im Stich gelassen, erlitten sie eine bittere Niederlage, als die Taliban im darauffolgenden Jahr zurückkehrten und in Bamiyan-Stadt sowie in Yakawlang jeden männlichen Einwohner über dreizehn Jahren, der ihnen in die Hände fiel, töteten.

Während dieser Zeit flohen beide Familien aus dem Tal. Die tadschikische Familie Zakias rettete sich vor den Hazara und Taliban in die Provinz Baghlan im Norden, Alis Familie ins Koh-e-Baba-Gebirge und weiter in die Provinz Wardak im Süden. Zwischen den afghanischen Sunniten, zu deren Glauben sich vornehmlich Tadschiken, Usbeken und Paschtunen bekennen, und den mehrheitlich schiitischen Hazara gab es immer schon religiöse Spannungen. Wie Al-Qaida sehen die Taliban, die den extremen Lehren der sunnitischen Deobandi-Schule folgen, in allen Schiiten Abtrünnige, die den Tod verdient haben. Der Konflikt ist aber auch ethnisch geprägt, da die Hazara asiatische Gesichtszüge erkennen lassen, während Tadschiken und Paschtunen, von einigen Ausnahmen abgesehen, indoeuropäischer Herkunft sind. Tadschiken und Paschtunen grenzen die Hazara aus und sehen in ihnen Nachfolger der Truppen Dschingis Khans, die vor achthundert Jahren in das heutige Gebiet Afghanistans vorgedrungen waren. Die Hazara hingegen haben den Paschtunen nie verziehen, dass sie während des 19. Jahrhunderts von ihnen versklavt worden waren.

Nach der Eroberung der Provinz durch die Taliban kehrten Hazara- und tadschikische Familien mit kleinen Kindern, aber ohne die Männer, nach und nach in ihre Häuser zurück. So auch die von Zakia und Ali. Ali kann sich noch an die letzten Jahre des Taliban-Regimes und dessen Besetzung des Bamiyan-Tals erinnern. 2001, im letzten Jahr ihrer Vormacht, war er sieben oder acht Jahre alt. Sein Vater und die älteren Brüder hätten den Taliban als Kämpfer gelten können und waren deshalb auf der Flucht. Er, Ali, war mit den Frauen im Haus wohnen geblieben. »Schiiten wurden schlecht behandelt, auch wenn sie noch Kinder waren«, sagte Ali. »Ja, sogar die Hühner von Schiiten wurden schlecht behandelt.«

Infolge der von den Amerikanern angeführten Invasion zogen sich die Taliban zurück. Für Ali begann die schönste Zeit seiner Kindheit. »Mein Vater und meine Brüder waren wieder bei uns. Wir alle fühlten uns wie neugeboren. Wenn wir heute miteinander telefonieren, erinnert sich mein Vater manchmal an damals und sagt weinend: ›Wie können wir nur wieder so lange voneinander getrennt sein?‹«

Zakias Familie musste unter der Besatzung der Taliban weniger leiden, doch hatte ihr Großvater väterlicherseits, Ali Ahmad, während der großen Dürre von Bamiyan harte Zeiten überstehen müssen. Sie setzte während der letzten Regierungsjahre von König Mohammed Sahir Schah ein, also noch bevor die Sowjets 1979 ins Land kamen, und dauerte bis in die neunziger Jahre an. Bamiyan ist eine hochgelegene Wüste. Die Landwirtschaft hängt im Wesentlichen von der Schneeschmelze in den Bergen ab, und damals gab es noch keine Wasserwerke und Talsperren, die über Dürrephasen hätten hinweghelfen können. Ali Ahmad verschuldete sich und war gezwungen, eine Landparzelle nach der anderen zu verkaufen. Seinem Sohn Zaman, Zakias Vater, konnte er schließlich nur noch das Haus in Kham-e-Kalak – immerhin ein nach hiesigen Verhältnissen stattliches Anwesen mit Türen und Glasfenstern – vererben; das angrenzende Gartenstück, ungefähr tausend Quadratmeter groß, ging an Zamans Bruder. Als Zakia heranwuchs, musste Zaman, um Landwirtschaft betreiben zu können, Felder von vermögenden Nachbarn pachten, so auch die an das Haus angrenzende Gartenparzelle seines Bruders.

Alis Vater Anwar hatte mehr Glück. Von seinen zehn Jerib (rund zwei Hektar) waren sechs ausreichend bewässert und hatten auch während der Trockenheit bestellt werden können. Er hatte nie Land verkaufen müssen. Üblicherweise ging es den Dorfbewohnern von Surkh Dar weniger gut als den tadschikischen Nachbarn von Kham-e-Kalak. Anwars Anwesen besteht bis heute aus ein paar armseligen Lehmhütten. Aber dank der Launen eines uralten Bewässerungssystems verkraftete er die Dürre besser als die meisten anderen. Anwar konnte es sich sogar leisten, drei seiner Söhne von der Feldarbeit freizustellen und für ein paar Jahre zur Schule gehen zu lassen. In Zakias Familie besuchte nur der jüngste Sohn Razak, der 2014 neun Jahre alt war, eine Schule. Anwar blieb auf seinem bescheidenen Anwesen wohnen, das nur teilweise von einer Außenmauer umgeben war. Was von dem Verkauf der Kartoffeln an Geld übrigblieb, investierte er in die Ausbildung seiner Kinder.

Zakia sah von ihrem Dorf aus die Hazara-Mädchen von Surkh Dar in ihren blauen Kleidern und weißen Kopftüchern morgens zur Schule gehen. Die Hazara, über lange Zeit von oben herab betrachtet, legen großen Wert auf Schulbildung. Dass infolge der Intervention des Westens 2001 auch Mädchen unterrichtet werden sollten, stieß bei ihnen auf begeisterte Zustimmung. Als Zakia ihren Vater fragte, ob sie nicht auch zur Schule gehen könne, lautete seine Antwort: »Nein, wir sind zu arm.« Stattdessen musste sie wie ihre Geschwister auf den Feldern arbeiten, Unkraut jäten, Schafe hüten und Heu machen.

Als junges Mädchen spielte Zakia am liebsten mit den Brüdern, als deren Anführerin sie sich verstand. Die Kindheit war eine glückliche Zeit. An Feiertagen ging sie mit anderen Kindern, Jungen und Mädchen, hinunter zum Fluss, wo sie kleine Fische zu fangen versuchten, die in den kristallklaren Tümpeln schwammen. Geschlechtsunterschiede spielten in diesem Alter keine Rolle. Sie brachte ihren Brüdern bei, wie sich aus Lumpen und Stroh Puppen machen ließen. »Wir waren enge Freunde. Die schönsten Zeiten hatten wir, wenn irgendwo eine Hochzeit gefeiert wurde und wir frei herumtoben konnten.« Im Unterschied zu den Erwachsenen war es Kindern gestattet, an beiden Partys teilzunehmen, an der der Braut genauso wie der des Bräutigams, die jeweils nach Geschlechtern getrennt feierten.

»Früher standen wir uns alle sehr nah, doch mit den Jahren rückten meine Brüder von mir ab und wurden mir gegenüber immer strenger«, sagte sie. In afghanischen Familien verstehen sich die Brüder häufig als Wächter über die Keuschheit ihrer Schwestern, vor allem weil die Familienehre auch ihre eigenen Heiratsaussichten maßgeblich beeinflusst; vielleicht auch aufgrund von Schuldgefühlen, wenn zwischen Geschwistern unterschiedlichen Geschlechts sexuelle Spannungen entstehen. »Meine Brüder übten eine stärkere Kontrolle über mich aus als mein Vater. Waren Fremde in der Nähe, schickten sie mich ins Haus, um mich zu verstecken, oder sie verlangten von mir, dass ich eine Burka trage, wenn ich einkaufen ging.«

Als ich Monate später Gelegenheit hatte, Zakia in ihrem Versteck zu interviewen, war aus dem einst schicklich schüchternen Mädchen eine selbstbewusste junge Frau geworden. »Ich hasse die Burka damals wie heute. Sie wurde entworfen, um Frauen zu strafen.« Aus einem gummiartigen synthetischen Stoff hergestellt, ist die klassische blaue Burka ein schweres, gewollt unförmiges Gewand. Ein engmaschiges Netz verschleiert den Gesichtsausschnitt, der den Blick freigibt und für Belüftung sorgt. Das Kleidungsstück ist äußerst unbequem und noch wesentlich unangenehmer zu tragen als ein iranischer Tschador oder eine arabische Abaya. Es gibt keinen theologischen Beleg dafür, doch bestehen manche afghanischen Männer auf der Behauptung, dass die Burka das einzige religiös angemessene Kleidungsstück für Frauen sei.

Abgesehen von seiner Freundschaft mit dem Mädchen aus dem tadschikischen Dorf auf der anderen Straßenseite verbrachte Ali eine eher einsame Kindheit. Seine älteren Brüder gingen zur Schule oder arbeiteten auf dem Feld. Er selbst hütete die Schafe. Später, als die Schwierigkeiten begannen, die seine Liebesbeziehung zu Zakia mitbrachte, sagte er halb scherzend in Richtung seines Vaters Anwar, eines launigen kleinen Mannes mit schlohweißem Haar und seidenem schwarz-silbernen Turban auf dem Kopf: »Ich habe ihm das absichtlich angetan zur Strafe dafür, dass ich nicht in die Schule gehen durfte. Meinen Brüdern hat er es erlaubt. Sharifullah war bis zur elften Klasse in der Schule. Deshalb habe ich meinem Vater das alles eingebrockt; er soll dafür büßen, dass ich Schafe hüten musste, statt zur Schule zu gehen.« Anwar grinste verlegen. Es war schwer auszumachen, wie ernst dem Sohn war, was er sagte. Der Vater widersprach jedenfalls nicht.

Ali kam in seiner späten Kindheit schließlich doch noch in den Genuss von Schulbildung. Mit elf Jahren besuchte er die erste Klasse einer Grundschule vor Ort, die von einer Hilfsorganisation eingerichtet worden war. An den Namen dieser Organisation kann sich niemand erinnern. »Als Kind waren mir Vögel ganz besonders lieb. Eines Tages wurde ich von meinem Lehrer aufgefordert, aufzustehen und vor der Klasse zu wiederholen, was er gerade durchgenommen hatte. Als ich mich vom Stuhl erhob, flog meine kleine Wachtel, die ich an dem Tag bei mir trug, unter dem T-Shirt hervor. Der Lehrer fragte ärgerlich: ›Bist du hier, um zu lernen oder um mit Vögeln zu spielen?‹« Ali blieb insgesamt drei Jahre in der Schule. Er lernte Dari, Rechnen und Zeichnen, hat aber nur wenig davon behalten. Seinen Namen schreiben kann er immer noch nicht. Allerdings kann er mit seinem Handy umgehen und weiß die Zahlen auf der Tastatur zu benennen.

Der Religionsunterricht in der örtlichen Moschee war auch nicht viel ergiebiger. Er besuchte ihn ein Jahr lang. »Der Mullah hat mich immer wieder geschlagen, weshalb ich kaum etwas gelernt habe.« Gleichwohl hält sich Ali wie die meisten Afghanen für fromm und gottesfürchtig.

In dem Jahr vor seiner Einschulung nahm Ali an einer Hochzeitsfeier teil. Draußen im Hof war eine große Leinwand aufgespannt worden, und man zeigte den in Dari synchronisierten indischen Kinofilm Laila Majnu. Es war das erste Mal überhaupt, dass Ali einen Film sah. Er sei noch zu jung gewesen, sagte er, um zu wissen, was Liebe ist, habe aber wie alle anderen Kinder im Schneidersitz auf dem Boden gehockt und fasziniert zugeschaut. Der Film geht auf eine alte arabische Liebesgeschichte zurück, von der es zahlreiche Versionen gibt. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der in der persischen Literatur Majnu heißt, was so viel wie »der Besessene« bedeutet. Er hatte sich schon in jungen Jahren unsterblich in Laila verliebt und beschwört sie in seinen Gedichten, die er ihr zu Ehren verfasst. In manchen Versionen führt ihn die Fixierung auf sie in den Abgrund; in anderen sind es seine niedere Herkunft und das geringe soziale Ansehen, die ihn für den Vater der Geliebten inakzeptabel machen. Als Laila stirbt, stirbt auch Majnu, an gebrochenem Herzen. »Ich habe das alles nicht verstanden, aber irgendetwas an dem Film hat mich sehr gerührt«, sagte Ali.

Nachdem Ali die Schule abgebrochen hatte, wurde er zum Schafehüten auf die höher gelegenen Weiden geschickt. »Wir sind als Jungen in die Berge gegangen, um Feuerholz zu sammeln, und unterwegs habe ich laut Gedichte vorgetragen«, erzählte er mir. »Die anderen Jungen haben mich ausgelacht und gemeint, ich sei verrückt. Also habe ich geschwiegen. Aber nach einer Weile wollten sie weitere Verse hören, ich erwiderte dann: ›Kommt nicht in Frage, ich bin ja verrückt.‹ Und dann haben sie so lange gebettelt, bis ich weitergemacht habe.« Ein älterer Junge aus dem Dorf brachte ihm bei, Tula zu spielen, eine afghanische Flöte aus einem einfachen Bronzerohr mit sechs Löchern. Er spielte viel darauf. »Vor allem, wenn ich mich einsam fühlte und meinen Kummer loswerden wollte«, sagte er. Das war auch oft der Fall, als er Zakia-jan kennenlernte. So nennt er sie. Die angefügte Silbe -jan bringt seine besondere Wertschätzung zum Ausdruck und lässt sich vielleicht mit »meine Teure« übersetzen.

Sie hüteten die Schafe, die auf von zu Hause kilometerweit entfernten Hängen nach Futter suchten, und spielten miteinander. Zakia fühlte sich zu ihm hingezogen, aber mehr aus kindlicher Anhänglichkeit, weil er so traurig Flöte spielte. Sie war seine einzige Zuhörerin, und er spielte nur, wenn er allein war oder, auf den hohen Weiden, in Zakias Beisein. Zakias Familie hatte zehn Schafe, Alis fünfundzwanzig. »Als Kinder trieben wir die Tiere über die Berghänge und verbrachten unsere Tage in den Hütten dort oben«, sagte er. Aber sie seien eben noch Kinder gewesen, viel zu jung, um an Liebe zu denken. »Davon hatten wir damals gar keine Ahnung.«

Zakia kam in die Pubertät. Weil Ali drei Jahre älter war als sie, galt es, Anstandsregeln zu beachten. Sie war, biologisch betrachtet, eine Frau und musste nach afghanischer Sitte von allen erwachsenen Männern außer ihrem Vater und ihren Brüdern ferngehalten werden. Sie hatte jetzt das Haus zu hüten; draußen durfte sie sich nur noch in Begleitung ihrer Brüder blicken lassen. Alis Vater verkaufte seine Schafe, damit sein Sohn keinen Vorwand mehr hatte, sich mit Zakia auf den hohen Weiden zu treffen.

Mit der Zeit habe er »auf diese besondere Weise« an sie gedacht, wie sich Ali unbeholfen ausdrückte. Eines Tages zu Frühlingsanfang stellte er auf einem der unbestellten Felder Wachtelfallen auf. Sie war in der Nähe und beobachtete ihn dabei. Es fällt ihm schwer zu erklären, was daran so bedeutsam war. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass er die Möglichkeit sah, sein Interesse für Vögel mit jemandem teilen zu können. Vielleicht lag es aber einfach auch daran, dass er siebzehn Jahre alt und sie gerade vierzehn geworden war.

Ali glaubt, sich an einen bestimmten Moment erinnern zu können, an dem er sicher war, dass er Zakia liebte. Beide Familien waren auf den aneinandergrenzenden Feldern bei der Arbeit und halfen einander, so wie es damals üblich war. Er und einer seiner Brüder borgten sich zwei Esel von ihrer Familie aus, um die vom Acker aufgesammelten Steine mit ihnen fortzuschaffen. Auf dem Rückweg kamen sie auf den Tieren angeritten, was sich nicht gehörte. In Bamiyan dienen Esel der Arbeit, nicht dem Vergnügen.

»Tod euren Vätern!«, schimpfte Zakia, als sie die beiden sah. »Ihr habt unsere Esel ausgeliehen, damit sie eure Arbeit tun, und jetzt reitet ihr sie auch noch? Verflucht seid ihr!« Ali und sein Bruder waren von Zakias Standpauke so verblüfft, dass sie sofort von den Tieren heruntersprangen. »In dem Moment wusste ich Bescheid«, sagte er, ohne eine nähere Erklärung abgeben zu können. Als er sie ein paar Tage später irgendwo für einen Augenblick allein antraf, flüsterte er ihr zu: »Ich liebe dich.« Im Grunde wollte er nur ausprobieren, wie sich diese Worte anfühlten. Sie ging nicht darauf ein, tadelte ihn aber auch nicht für seine Kühnheit. Er überlegte: »In diesem Moment war ich mir ihrer zu vierzig Prozent sicher.«

Sie trafen sich nun öfter auf den krummen Pfaden zwischen den Feldern, manchmal, wenn es sich einrichten ließ, sogar zweimal am Tag. Nach einer Weile war Ali davon überzeugt, dass es das Wahre war. »Ich wusste, dass ich sie liebe.« Es waren nicht allein die Vögel, nicht nur ihre jungen Jahre und die langen Stunden, die sie als Kinder beim Schafehüten miteinander verbracht hatten, aber vielleicht war es ein wenig von alledem.

Wenn Ali Zakia über die Felder kommen sah, bemerkte er manchmal, dass sie, sobald sie ihn erblickte, zusammenzuckte und die Richtung änderte, um sich ihm zu nähern. Dann war er sich, wie er es nannte, hundertprozentig sicher. Es kam sehr selten vor, dass sie länger als wenige Augenblicke zusammen sein konnten, ohne Argwohn zu erregen. Meist war sie in Begleitung ihrer jüngeren Geschwister. »Einmal habe ich einen ganzen Monat lang vergeblich nach ihr Ausschau gehalten. Ich hatte mich in sie verliebt und war mir auch sicher, dass sie mich liebte, wusste aber nicht, ob sie mich auch würde heiraten wollen.«

Eines Tages traf er sie allein an, niemand sonst war in Hörweite, und so beschloss er, den günstigen Moment zu nutzen, »schnell, denn wir konnten nicht lange bleiben«.

Sie arbeiteten beide und jäteten Unkraut auf den zwei angrenzenden Feldern, getrennt durch einen hüfthohen Lehmwall. Sie taten so, als achteten sie nicht aufeinander, denn mehrere von Zakias Geschwistern spielten in der Nähe. »Eigentlich hätte ich mich niederknien müssen« – er hatte irgendwo gehört, dass romantische junge Männer so etwas tun –, »aber ihre Brüder und Schwestern wären stutzig geworden, und außerdem war da der Wall zwischen uns.« Stattdessen machte er seinen Antrag ohne Umschweife. »Ich liebe dich und möchte dich heiraten«, sagte er und schaute ihr dabei nur flüchtig in die Augen.

Auch sie wich seinem Blick aus. »Das ist nicht möglich. Wir gehören unterschiedlichen Volksgruppen an und unterschiedlichen Konfessionen. Man wird es uns nicht erlauben«, antwortete sie. Sie war zu diesem Zeitpunkt fünfzehn und für ihr Alter überraschend vernünftig, wie er fand.

»Wenn unsere Familien nicht einverstanden sind, brennen wir durch«, schlug er vor.

»Dann hätten wir keine Familien mehr«, entgegnete sie.

Er war todunglücklich. »Sie hat mich abgewiesen und gesagt, dass wir, weil wir unterschiedlicher Herkunft sind, nicht heiraten können. Sie ließ keinen Zweifel daran, und ich war tief enttäuscht.«

Zakia war von sich selbst überrascht, sie glaubte, auf seine Unverfrorenheit eigentlich beleidigt reagieren zu müssen. »Er war sehr frech. Und clever. Hat doch glatt versucht, mir den Kopf zu verdrehen, wo ich doch noch so jung war«, sagte sie. »Mir einen Antrag zu machen war frech. Ich sagte, wir seien noch zu jung, außerdem gebe es ethnische und religiöse Unterschiede, nicht nur das Altersproblem. Das habe ich ihm gesagt.« Trotzdem dachte sie zum ersten Mal ernsthaft über die Möglichkeit einer Ehe mit ihm nach. Sein Antrag ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nach einem Monat beschloss sie, ihn aufzusuchen. Ihre Ablehnung war für sie selbst längst nicht so endgültig gewesen, wie sie ihm vorkam.