17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Westend Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

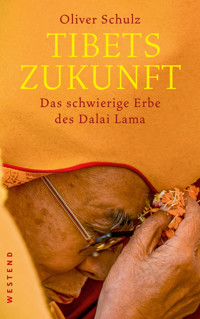

Für viele ist der Dalai Lama synonym mit Tibet. Im Laufe seines nun fast 90-jährigen Lebens hat er das Land im Spannungsfeld von Wandel und Tradition stark geprägt. Wie geht es weiter mit der tibetischen Kultur? Werden die Chancen für mehr Freiheit weiter schrumpfen, nachdem sie bereits seit der Eingliederung des Landes in die Volksrepublik China in den fünfziger Jahren beschnitten wurde? Und warum ist die Strategie des Dalai Lama gegenüber Peking gescheitert? Der Tibetologe Oliver Schulz gibt in seinem neuen Buch einen tiefen Einblick in die politische Geschichte, die Traditionen, die Herausforderungen der Gegenwart und die Perspektiven für die Zukunft Tibets. Und er zeigt, warum unser westliches Tibet-Bild zum großen Teil auf Klischees beruht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ebook Edition

Oliver Schulz

Tibets Zukunft

Das schwierige Erbe des Dalai Lama

Impressum

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.westendverlag.de

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN: 978-3-98791-087-6

1. Auflage 2025

© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg

© der Fotos im Innenteil: Oliver Schulz

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin

Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt

Inhalt

Cover

Vorwort

I Geschichte

Ein raues Land

Die Ursprünge

Mongolen, Ming und Qing

Das Große Spiel

Der Einmarsch

Die Guerilla

Die Entdeckung

Die Nazis

Die Verklärung

Der Mittlere Weg

II Die Gegenwart

Menschenrechte

Unterwanderung

Übermacht

Subtiler Protest

Angst um die Kultur

In den Westen

Nachfolge

Anmerkungen

I Geschichte

II Die Gegenwart

Orientierungspunkte

Cover

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Sein Name ist für viele ein Synonym für Tibet. Aber welche Bedeutung hat der Dalai Lama eigentlich für das Land? Sicher ist nur: Sie hat sich immer wieder gewandelt.

Geboren wurde Tenzin Gyatso am 6. Juli 1935 in Taktser, einem kleinen Dorf im Nordosten Tibets. Zwei Jahre später schickte der Regent in der tibetischen Hauptstadt Lhasa eine Abordnung dorthin, die vier Mönche identifizierten ihn auf der Basis einer Vision und von Orakelsprüchen als 14. Dalai Lama. Am 22. Februar 1940 wurde er in Lhasa als höchster Meister in der Hierarchie der Gelugpa, der mächtigsten Schule des tibetischen Buddhismus, inthronisiert. 1950 wurde ihm auch die weltliche Herrschaft über Tibet übertragen.

Immer wieder hatten Fremdherrscher in den Jahrhunderten zuvor das Land auf dem Dach der Welt regiert, aber es gab auch Phasen der Unabhängigkeit. Zuletzt hatte sein Vorgänger 1913 Tibet als souverän und frei von den Mandschu erklärt.

Doch nach Maos Machtübernahme betrachten die Chinesen die Angliederung der Region als ein zentrales strategisches Ziel. Die Volksbefreiungsarmee rückt zunächst in Osttibet ein, die schwach ausgerüstete tibetische Armee hat ihr wenig entgegenzusetzen. Der Dalai Lama sieht sich gezwungen, dem bald vorgelegten Siebzehn-Punkte-Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets zuzustimmen. Es besiegelt die Präsenz der Volksbefreiungsarmee und Pekings Herrschaft in Tibet. Immerhin wird den Tibetern innenpolitische Autonomie und Religionsfreiheit zugesichert.

In den kommenden Jahren setzt der Dalai Lama auf Ausgleich, er reist nach Peking, er überreicht dem Großen Vorsitzenden Geschenke. Obgleich die Kommunistische Partei einer Sozialreform zumindest in Zentraltibet keine unmittelbare Priorität einräumt und die tibetische Gesellschaft mit ihren herrschaftlichen Besitztümern unverändert weiter existiert: Faktisch regieren die Chinesen.

Doch der Widerstand gegen sie wächst. Im Osten Tibets kommt es zu ersten Aufständen, bald nimmt auch in Lhasa der Unmut zu. Im März 1959 gehen die Einwohner der Stadt auf die Straßen, weil sie fürchten, die Chinesen wollten den Dalai Lama festsetzen. Es folgen Zusammenstöße, schließlich setzt die Volksbefreiungsarmee Gewalt ein. Der Dalai Lama flüchtet nach Indien. Die Regierung in Neu-Delhi gewährt ihm Asyl.

Noch im April desselben Jahres gründet er die tibetische Exilregierung (Central Tibetan Administration, CTA), Sitz wird das nordindische Dharamsala. Die CTA beschuldigt die Chinesen des Genozids. 1960 legt die Internationale Juristenkommission den Vereinten Nationen einen Bericht mit dem Titel »Tibet und die chinesische Volksrepublik« vor. Zwar werden drei UN-Resolutionen zu Tibet verabschiedet – aber mehr passiert nicht. Stattdessen wird die VR China 1971 in die Vereinten Nationen aufgenommen. Und in Tibet kommt es erneut zu Unruhen. Auch die Ankündigung des »Mittleren Wegs«, den der Dalai Lama vor dem Parlament in Straßburg 1988 erläutert, führt zu keinem Erfolg, obwohl er Peking damit erneut entgegenkommt: Er fordert nicht mehr als ein »selbstregiertes Tibet als Teil Chinas«.

Vor diesem Hintergrund starten die Exiltibeter eine globale PR-Kampagne. Internationale Nichtregierungsorganisationen sollen jetzt für die Sache Tibets eingebunden werden. Die Exiltibeter setzen auf die Kultur der Protestbewegungen, in Deutschland besonders auf die Grünen. In dieser Zeit sind viele Ansprachen von Tenzin Gyatso entschieden staatsmännisch. 1989 wird er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Obwohl seine persönliche Haltung zum gewaltsamen Widerstand gegen die Chinesen, der bis in die 1960er-Jahre von den USA unterstützt wird, wenig eindeutig ist. Und obwohl dasselbe später für seine Positionen zum US-amerikanischen »Krieg gegen den Terror« in Afghanistan oder den Zweiten Irakkrieg gelten wird.

Doch der Dalai Lama bedient auch andere Themen, die bei den internationalen Protestbewegungen, die den politischen Diskurs zum Ausgang des 20. Jahrhunderts bestimmen, gut ankommen. Neben Pazifismus sind das etwa Menschenrechte, Ökologie und Pazifismus. Seine Heimat schildert er der Weltöffentlichkeit gern als einen Hort des sozialen und ökologischen Glücks. Der Buddhismus habe eine Gesellschaft hervorgebracht, die sich dem Frieden und der Harmonie hingab, so beschreibt er es. Und von Anfang an geht es auch um Spiritualität, um das religiöse Erbe Tibets. Er knüpft damit direkt an Vorstellungen an, die allerdings in Wahrheit weniger aus seinem Heimatland kommen – sondern vor allem aus dem Westen: an die Idee von Tibet als einer Art von Spiritualität durchdrungenem Utopia. Zunächst mit großem Erfolg: Die internationale Tibet-Unterstützerszene wächst, bald gehören Prominente wie Richard Gere oder Uma Thurman dazu.

Dabei gibt es auch ganz andere Ansichten. Besonders in dieser Zeit zeichnen die Chinesen ein Gegenbild: das einer überkommenen Feudalgesellschaft, in der eine kleine Schicht, bestehend aus Klerus und weltlichen Machthabern, die Masse unterdrückt, versklavt und ausbeutet. Kinder seien in Klöster gezwungen worden, hinter denen bizarre Riten zelebriert wurden.

Der Konflikt im Land spitzt sich unterdessen zu. Schon 1989 hat Peking das Kriegsrecht verhängt, nachdem die Tibeter in Lhasa und anderen Landesteilen monatelang für die Unabhängigkeit auf die Straße gegangen waren. Seit der Jahrtausendwende setzt China im Rahmen seiner »Go-West-Strategie« auf die wirtschaftliche Erschließung der Region, etwa auf die Anbindung an das Schienennetz – aber damit strömen auch immer mehr ethnische Han-Chinesen ins Land. 2008 schließt Peking nach gewaltsamen Auseinandersetzungen die Grenzen weitgehend für Ausländer. Tibet gerät zusehends aus dem Fokus der weltweiten Öffentlichkeit.

Gleichzeitig läuft sich die exiltibetische Internationalisierungsstrategie tot. Schon seit der Jahrtausendwende wird der Dalai Lama immer weniger als Staatsmann wahrgenommen, dafür umso mehr als Entertainer. Sein vergnügtes Lachen entwickelt sich zum Markenzeichen. Die Menschen wollen ihn erleben, aber seine Inhalte rücken in den Hintergrund. Er ist zu Gast bei Oprah Winfrey und Reinhold Beckmann. Er schart auch deutsche Schauspieler wie Hannes Jaenicke und Benno Führmann um sich. Beim Glastonbury-Festival 2015 pustet er die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte aus und doziert über das Glück. Nächster Programmpunkt ist Soulsänger Lionel Richie. So ist der Dalai Lama zuletzt zwar fester Bestandteil einer lange im Mainstream aufgelösten ehemaligen Alternativkultur. Doch der westliche Tibet-Hype hat sich dabei immer mehr als substanzlos entpuppt.

Zumal der Dalai Lama politisch schon lange abgedankt hat. 2011 hat er den Vorsitz der Exilregierung aufgegeben, um eine demokratische Regierung auf den Weg zu bringen. Deshalb ist die eine Rolle, die dem Dalai Lama bis zum Ende bleibt, die einer geistlichen Instanz. Seine Vorträge drehen sich am Ende seines Lebens fast ausschließlich um religiöse Themen. Wenn es um den Mittleren Weg geht, ist damit nicht mehr eine Strategie gegenüber den Chinesen gemeint wie bei seiner Rede in Straßburg. Sondern eine bestimmte buddhistische Tradition, die er bei Vorträgen in Dharamsala vor allem vor Nonnen und Mönchen diskutiert. Mit Politik hat das nichts mehr zu tun.

IGeschichte

Ein raues Land

Als ich zum ersten Mal den tibetischen Kulturkreis besuchte, hätte ich eigentlich enttäuscht sein müssen. Es war 1989, und ich war auf der Suche nach dem wahren, dem authentischen Tibet. Eine Kultur, von der es hieß, sie sei friedlich, antimaterialistisch, freiheitlich, sogar feministisch, wie manche behaupteten. Eine Kultur, über die ich, wie es damals gerade reichlich angesagt war, viel gelesen hatte. Bei Heinrich Harrer und C.G. Jung, bei Alexandra David-Néel und bei Sven Hedin. Und über die ich entsprechende Vorstellungen entwickelt hatte. Von einer Gegenwelt, einer besseren Gesellschaft. Von einem exotischen Utopia.

Deswegen fuhr ich auch nicht in die chinesisch verwalteten Gebiete Tibets, die heute zum Autonomen Gebiet Tibet (Tibet Autonomous Region, TAR) und anderen Teilen der Volksrepublik gehören. Es war ja bekannt, dass die tibetische Tradition dort unterdrückt wurde. Sondern nach Indien. Nach Ladakh. Dort, so hieß es, sollte die tibetische Lebensweise noch in ihrer reinen Form praktiziert werden.

Und tatsächlich: Wer in den späten Achtzigern Ladakh besuchte und sich in die Regionen jenseits der Hauptstadt Leh und der Straße, die sie damals als fast einzige Verbindungsader mit Srinagar im Kaschmir-Tal verband, begab, fand Landstriche, die wenig berührt waren von der westlichen Kultur. Die meisten Menschen in den Tälern jenseits des Indus lebten von dem, was ihre Felder hergaben. Von Gerste und Weizen zumeist, hier und da bauten sie auch Kartoffeln und Rettich an. In den tiefer gelegenen Regionen gediehen Aprikosen. Und natürlich lebten die Menschen auch von dem, was ihre Tiere hergaben: Fleisch, Milch und Wolle vor allem. Die Nomaden aus den Gebieten weiter im Osten, die auf den Markt nach Leh kamen, um ihre Produkte zu verkaufen, lebten fast ausschließlich von ihren Yaks, Schafen und Ziegen.

Ursprünglich war das Leben dort. Einfach und althergebracht. Mittelalterlich kam es mir vor. Und es war leicht, in diese Kultur einzutauchen. Gern öffneten Bäuerinnen und Bauern die Türen ihrer Küchen und luden uns auf ein paar Tassen Salztee ein. Nonnen und Mönche führten uns durch ihre Gebetshallen und zeigten uns die Rollbilder oder Mandalas.

Aber dass dies kein Utopia war, lernte ich auch schnell. Ich sah, dass die Bauern auf den Hausdächern Karten kloppten, während sich ihre Frauen mit der Feldarbeit quälten. Dass die Mönche in Sälen Mantras zitierten, während die Nonnen in einfachen Steinhöhlen froren. Dass die Bauern auf unwilliges Vieh eindroschen. Dass die Musiker am Rand der Festgemeinschaften, die sie unterhielten, auf dem Boden hockten, während die Gastgeber an Tischen schmausten. Sie galten als unrein. Die Jungen hörten auf die Alten und die Frauen auf die Männer. Die meisten Menschen lebten noch in ihren überlieferten Sozialstrukturen. Sicher, Gewalt habe ich fast nie gesehen. Aber Freiheit? Eine bessere Welt?

Dennoch faszinierte mich das Land. Trotz seiner Schattenseiten. Und auch gerade weil es so rau war, so harsch. Aber die Menschen gleichzeitig so freundlich. Ich blieb dort – und wollte bald gar nicht mehr fort.

Zunächst lernte ich den Westen des tibetischen Kulturkreises kennen. Monatelang wanderte ich zwischen Kullu im Süden, Kargil im Westen, Leh im Norden und dem eigentlich für Ausländer gesperrten Rupshu an der Grenze nach China im Osten. Mehrmals überquerte ich den Himalaja zu Fuß, im Sommer und im Winter. Im März stolperte ich mit einer Karawane von Einheimischen über die Pässe nach Lahul und ließ mich dort einschneien. Im April verlief ich mich auf den vereisten Wegen, die weiter hinauf nach Ladakh führten, und kam schneeblind ins Tal zurück. Im Mai stand ich mit wunden Füßen im Zanskar-Tal und tauschte bei einem alten Balti meine zu engen österreichischen Wanderschuhe gegen ein paar indische Armeeschuhe aus Baumwollstoff, die ich zum Schutz vor Feuchtigkeit mit Plastiktüten fütterte.

Ich lernte viel über das Wandern in den Bergen, in denen die Tibeter siedelten: weit vor der Dämmerung aufzustehen, um möglichst viel Strecke zu machen, wenn der Schnee noch gefroren ist. Durch vereiste Flussbetten zu waten. Und ich lernte noch mehr über das Leben der Bauern und Hirten, bei denen ich unterkam. Ich nächtigte in den Gästezimmern großer Gehöfte, wo die Männer abends zu Pferd eingeritten kamen. Aber auch in den zugigen Sommerbehausungen der Viehhüter über dem Indus-Tal. Oder in entlegenen Dörfern im südlichen Zanskar, deren Häuser gegen die Kälte tief in die Erde gebohrt waren, bei betrunkenen Rotmützen-Mönchen und armseligen Nonnen im Nomadengebiet, die zum Heizen nichts als Schafskötel hatten. Ich genoss mit dem König von Padum ein Curry und zechte mit den Rüpeln von Keylong in einer illegalen Kneipe Rakshi, schwarzgebrannten Schnaps. Ich feierte in einem kleinen Dorf an einem Zufluss des Zanskar tagelang mit den Menschen bei Tee und Chang, dem heimischen Gerstenbier.

Immer wieder stahlen wir uns auch an der indischen Armee vorbei in die Nomadengebiete im Osten und verbrachten Nächte in ihren Lagern. Manchmal in ihren Zelten, wo sie uns zu derben, fleischlastigen Gerichten einluden. Aber oft auch unter dem freien Himmel, aus dem wahlweise die Sternschnuppen durch die klare, dünne Nachtluft prasselten oder der Schnee fiel, auch im August. Denn viele der Menschen dort hielten unsere Schlafsäcke für ausreichende Ausrüstung zum Schlafen. Und viele ihrer Kinder hielten die Schokolade oder den Zucker, die wir dabeihatten, für Kollektivgut. Manche versuchten uns zu bestehlen, manche uns mit Steinen in der Hand zur Herausgabe zu zwingen. Unter den Nomaden waren auch die offensivsten Erwachsenen, die ich je im tibetischen Kulturkreis erlebt habe. Mit Drohgebärden versuchten sie, uns Schweizermesser oder Trekkingschuhe abzunehmen. Zu direkter Gewalt ist es allerdings nie gekommen.

Wenn wir in den Bauerngegenden Unterkunft suchten, blieb zwar die Tür selten einfach zu. Aber die Versorgung war dort besonders dürftig. Gab es bei den Nomaden viel frisches Fleisch, so war in den Dörfern das Trockenfleisch oft noch eine der nahrhaftesten Speisen. Und eine der bekömmlichsten. Reis und selbst Gerste waren rar, die dünne Fleischsuppe war oft voller Knorpel, Knochen und Innereien. Bei meiner ersten Reise durch Ladakh haben wir tagelang Hunger geschoben, weil wir uns mit unseren Vorräten verkalkuliert hatten. Und Lebensmittel zu kaufen, war in den Dörfern jenseits des Indus damals noch fast unmöglich.

In medizinischer Hinsicht fühlte ich mich dagegen damals oft überraschend gut aufgehoben. Ich ließ meinen Ausschlag in Leh von einem traditionellen Arzt behandeln und besuchte wegen der psychiatrischen Dimension des Problems das Orakel, das sich in Trance versetzte und mir die Lösung anhand eines zusammengerollten Zettelchens präsentierte, das es hinter der Zunge hervorbrachte. Mit Erfolg. Nie habe ich irgendwo auf der Welt einen besseren Dermatologen gefunden als den Mönch Meme Chamba vom Kloster Spituk.

Dass aus den Monaten in Ladakh dann Jahre im gesamten tibetischen Kulturkreis wurden, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ich von Anfang an eine seltsame Mischung aus Fremdheit und Vertrautheit mit dem Land empfand. Viele Landschaften waren ähnlich wie in Europa. Kornfelder und Wiesen. Pappelhaine und Weiden, die an rauschenden Bächen stehen. An manchen Flusstälern oder Seeufern in Zanskar und auf der nördlichen Hochebene, dem Changthang, fühlte ich mich plötzlich, als befände ich mich in einer geradezu surrealen landschaftlichen Mischung aus Alpen und Ostsee. Die Struktur der Gesellschaft kam mir grundsätzlich vertraut vor. Klöster und Tempel, Nonnen und Mönche und ein Volk, das ihnen die Spiritualität überlässt: Das gibt es auch in Europa. Wenn auch ihre Bedeutung oft kaum mehr erheblich ist. So kam ich mir manchmal vor, als erlebte ich zwar kein Utopia, aber doch einen exotischen Gegenentwurf zu meiner Heimat. Und auch: einen Blick in die Vergangenheit. Wenn auch nicht in meine.

Die tibetische Kultur ließ mich nicht los. Zurück in Deutschland, begann ich sie an der Universität in Hamburg zu studieren. Ich las die alten tibetischen Texte. Ich lernte die tibetische Sprache. Ich studierte die Geschichte des Landes von seinen Ursprüngen im Westen des Landes und im Yarlung-Tal bis hin zur chinesischen Besetzung und der Flucht vieler Tibeter in die Diaspora. In meiner Prüfung ging es um tibetische Verwaltungstexte aus Dunhuang, einer Oase an der Seidenstraße weit jenseits des tibetischen Hochlandes, in der verschiedene Kulturen aufeinandertrafen.

Und immer wieder besuchte ich den tibetischen Kulturkreis. Ich reiste nach Mustang und Khumbu, nach Sikkim und Darjeeling. Bald war ich vor allem als Journalist in diesen Regionen unterwegs. Ich begleitete eine britische Rallye durch Bhutan, traf die Angehörigen der streng tibetisierten nepalischen Zuwanderer in dem buddhistischen Königreich und führte heimlich Interviews mit ihnen. Und ebenso heimlich konsumierte ich mit den Jugendlichen von Thimphu in einer Bar Zigaretten, es war damals die erste rauchfreie Hauptstadt der Welt. Ich reiste nach Kinnaur, im Nordwesten Indiens, wo die Menschen ihre Kultur auf Shangshung, das älteste tibetische Königreich, zurückführen. Und nach Spiti, wo wir eine Postläuferin auf dem Weg in das letzte Dorf vor der chinesischen Grenze begleiteten und mit den Menschen in den Dörfern am Fluss Sutlej Sanddorn ernteten. Bei meinem Besuch in Dharamsala, wo die tibetische Exilregierung ihren Sitz hat, wurde ich noch einmal krank und ließ vom Leibarzt des Dalai Lama meine Mittelohrentzündung kurieren. Immer wieder kam ich aber vor allem zurück nach Ladakh, wo ich sah, wie der Fortschritt einzog. Wirtschaftlich und gesellschaftlich. Das Selbstbewusstsein der Menschen wuchs. Das aller Buddhisten in Ladakh, die immer mehr Autonomie für ihre Region forderten. Und auch das der Frauen dort – etwa der Eishockeyspielerinnen, die wir beim Training und bei Spielen im Indus-Tal und auf der Hochebene begleiteten.

Schließlich gelang es mir auch, nach Tibet selbst zu fahren, Lhasa zu besuchen. Den Potala zu sehen und den Jokhang-Tempel, den Barkhor, auf dem die Pilger ihn bis heute umrunden. Doch das Land, das immer für seine Abgeschiedenheit bekannt war, war wieder einmal kurz davor, seine Grenzen für Fremde weitgehend zu schließen. Ausgebrannte Lkw lagen an den Straßenrändern, die Stimmung war angespannt, die jungen Leute, die ich in Bars oder beim Picknick im Norbulingka-Park traf, waren verängstigt. Überall patrouillierten Soldaten. Das war eigentlich genau das Tibet, das ich nie hatte sehen wollen.

Die Ursprünge

Als Sensation wird es angepriesen. Als einzigartige Entdeckung. Im Westen Tibets, so schreibt der Spiegel 2006, sei die eigentliche Wiege der tibetischen Kultur gefunden worden. Und tatsächlich, was der österreichische Autor Bruno Baumann da entdeckt, als er sein Kanu durch das eisige Wasser des Flusses Sutlej manövriert, ist neu: »Hinter einem Felsentor taucht mitten in der Steinwand ein gewaltiges Höhlenlabyrinth auf«, zitiert ihn das Magazin. »Gut 400 Meter hoch und mehrere Kilometer lang zeigen sich zerfallene Klöster, Tempel und Wehranlagen – rot oder silbern glitzern die Bauten in der Nachmittagssonne.«

Steile Lage: Tempel an einer Felswand.

Baumann jazzt die Entdeckung verbal vielleicht ein bisschen hoch: »So muss es aussehen, das paradiesische Shangri-La, jene traumhafte Welt, in der die Zeit stehengeblieben ist«, fabuliert er. Das Nachrichtenmagazin legt mit einer rhetorischen Frage noch eine Schippe drauf: »Kann es sein, dass er den Heiligen Gral der Tibeter gefunden hat?«

Und gewiss: Baumann hat Anlass zu Euphorie. Denn richtig ist, dass der Ort als solcher unbekannt ist. Satellitenkarten zeigen dort oben nur eine Ansiedlung niedriger Hütten in einem Talkessel. Die Frage, ob er jetzt nahe dem Dörfchen Khyhunglung den »Silberpalast im Garudatal« gefunden hat, ein mächtiges Anwesen mit Hunderten von Zimmern, dessen Wände alten tibetischen Beschreibungen zufolge mit Achaten und Gold besetzt worden waren, ist durchaus berechtigt.1

Doch der gesamte Hintergrund von Baumanns Entdeckung ist alles andere als neu. Dass in der Region Shangshung, diezwischen etwa 500 vor und 625 nach Christi bestand, die Ursprünge der tibetischen Kultur zu finden sind, ist lange bekannt. Shangshungsollein unabhängiger Staat gewesen sein, dessen Zentrum im heutigen Regierungsbezirk Ngari liegt. Undgilt auch als das Ursprungsgebiet des vorbuddhistischen Bön-Glaubens.

Die Ausdehnungdieses Reiches ist indes umstritten. Im Westen soll ShangshungLadakh, Lahul und Spiti umfasst und bis nach Gilgit gereicht haben, im Norden bis zur Khotan-Oase. Im Osten soll es sich bis zum Nam-Tso erstreckt haben. Im Süden dürfte es jedenfalls nicht weit über den Himalaja-Hauptkamm hinausgereicht haben, aber vermutlich bis hinein in das heutige Nepal und Indien. Dort, in Kinnaur, finden sich noch heute etwa 2 000 Sprecher des Idioms Jangshung, die sich als Nachkommen der Shangshung-Kultur betrachten.

Während die Existenz von Shangshung auch aufgrund archäologischer Funde als gesichert gilt, beginnt die tibetische Geschichte aus der traditionellen buddhistischen Sicht nicht mit Fakten. Sondern mit Mythologie. Über die frühen, vorhistorischen Dynastien gibt es viele Erzählungen. Die allerersten Herrscher waren demnach eigentlich Götter, die am Tag auf der Erde weilten und nachts an einem Seil in den Himmel zurückkletterten. Es gibt Überlieferungen von Kämpfen zwischen den Adelsgeschlechtern, von Waldrodungen, der Entstehung von Viehwirtschaft, Ackerbau und Bewässerung. Und ebenso von militärischen Expansionen.

Weithin bekannt ist auch ein buddhistischer Mythos, nach dem die Geschichte Tibets auf die Verbindung aus einem Affen und einer Dämonin zurückgeht: Sie seien die ersten Ahnen gewesen. Halb Affe, halb Mensch seien deshalb auch die ersten Tibeter gewesen, schon aufrecht gehend, aber den Körper noch haarbedeckt. Ein rotes, flaches Gesicht hätten sie gehabt, nach mancher Überlieferung auch noch einen Schwanz. Doch obwohl sie bald viele Nachkommen hatten, war ihr Leben in den Wäldern im Süden des Landes demnach kärglich. »Im Sommer litten sie unter dem Regen und der Sonne, im Winter unter dem Schnee und dem Wind. Sie hatten weder Nahrung noch Kleidung.« Die Gottheit Avalokiteshvara brachte ihnen daraufhin, von Mitleid ergriffen, die »sechs Arten von Körnern: Buchweizen, Gerste, Weizen, Reis, Sesam und Senf«. Anderen Varianten der Geschichte zufolge begründete das Paar die ersten sechs tibetischen Clans.2

Oft wird von Kulturwissenschaftlern die angebliche Bescheidenheit der Tibeter betont, die aus dieser Beschreibung spreche: ein unzivilisiertes Volk, das sich erst durch den Buddhismus, der aus Indien kam, weiterentwickelt hätte, das ist ein gängiges Narrativ. Klar dürfte aber auch sein, dass dieser Mythos erst später, von außen, nach Tibet gebracht wurde. Wie so vieles.

Die historisch überlieferte Epoche Zentraltibets beginnt, als sich in den ersten Festungen am Fluss Tsangpo Herrschaftsstrukturen entwickeln. »Die frühesten literarischen Aufzeichnungen deuten auf eine Welt rivalisierender Häuptlinge hin, die in Festungen in den Tälern der zentralen und östlichen Nebenflüsse des Tsangpo lebten«, schreiben die britischen Tibetologen Hugh Richardson und David Snellgrove. »Jeder Häuptling hatte seinen Obervasallen, und Häuptling und Adlige wurden von Leibeigenen und Untertanen bedient. Es wurde Landwirtschaft und Viehzucht betrieben. Nördlich dieser Zivilisationskerne siedelten Nomadenvölker, die weitgehend so lebten, wie sie heute leben. Erst als sich einige örtliche Häuptlinge zusammenschlossen, um den Häuptling, der im Yarlung-Tal regierte, als Oberherren zu unterstützen, und ihn zu einem mächtigen König aufbauten, den seine Nachbarn bald zur Kenntnis nehmen mussten, beginnen wir, in die aufgezeichnete, datierbare Geschichte einzutreten.«3

Die Yarlung-Könige weiten nach und nach ihre Herrschaft aus, und zu Beginn des 6. Jahrhunderts stehen die meisten tibetischen Stämme unter ihrer Kontrolle. Der erste König, von dem genaue historische Daten überliefert sind, ist Songtsen Gampo. Er könnte von 577 bis 649 oder 650 gelebt haben.

Schnell entwickelt sich Tibet in dieser Zeit zu einer mächtigen Regionalmacht. Songtsen Gampo ist der erste König, der die Herrschaft über Lhasa und das Yarlung-Tal hinaus ausdehnt. Unter anderem, indem er eine nepalesische Prinzessin und eine Tochter des Königs von Shangshung heiratet. 640 zieht die chinesische Prinzessin Wencheng (tibetisch: Mung-chang Kung-co) mit einem großen Gefolge an den Hof des Königs und wird seine Frau. Sie habe auch den Buddhismus nach Tibet gebracht, heißt es oft. Doch vermutlich gab es schon frühere Berührungen. Zu dieser Zeit wird auch die Stadt Lhasa gegründet.

Traditionell wird Songtsen Gampo die Einführung des Buddhismus in Tibet zugeschrieben Bis an die Grenzen des heutigen Chinas und Indiens soll er Tempel gebaut haben.4 Unter seiner Herrschaft werden demnach buddhistische Texte übersetzt und die tibetische Sprache aus einer nordindischen entwickelt. Wissenschaftler bezweifeln allerdings, dass seine Beschäftigung mit dem neuen Glauben so intensiv ist. Aber wie auch immer: Er wie auch seine beiden wichtigen Nachfolger Trisong Detsen und Ralpacan gelten als Dharma-Könige, als Herrscher, die die buddhistische Lehre im Land verbreiteten.

Gläubige in Lhasa.

König Trisong Detsen, seit 755 auf dem Thron, baut die Herrschaft des tibetischen Reiches weiter aus. Er stürmt sogar die damalige chinesische Hauptstadt Chiang, drei Wochen lang halten die Tibeter sie 763. Auch die Oase Dunhuang im Nordosten Tibets erobern Truppen während seiner Herrschaft. Dort sollen Forscher Jahrhunderte später zahlreiche tibetische Texte finden, die sich ebenso mit Religion wie auch zum Beispiel mit der regionalen Verwaltung beschäftigten. Zu dieser Zeit befindet sich Tibet auf dem Zenit seiner Macht.

Und es ist ein gefürchtetes Heer, das diese Macht sicherstellt. Der chinesische Historiker und General Du You beschreibt die frühen tibetischen Soldaten so: »Die Männer und Pferde tragen alle Kettenrüstungen. Ihre Verarbeitung ist äußerst gut. Sie umhüllen sie vollständig und lassen nur für die Augen Öffnungen. Starke Bögen und scharfe Schwerter können ihnen daher nichts anhaben. Wenn sie kämpfen, müssen sie absteigen und sich in Reihen aufstellen. Wenn einer stirbt, tritt ein anderer an seine Stelle. Bis zum Ende sind sie nicht bereit, sich zurückzuziehen. Ihre Lanzen sind länger und dünner als die in China. Ihr Bogenschießen ist schwach, aber ihre Rüstung ist stark. Die Männer benutzen immer ihre Schwerter. Auch wenn sie nicht im Kampf sind, tragen sie immer noch Schwerter.«5

Weltliche Macht und Religiosität scheinen für die damaligen Herrscher kein Widerspruch zu sein. So ist es Trisong Detsen, der als erster König den indischen Buddhismus offiziell annimmt. Er soll den bis heute verehrten indischen Tantriker Padmasambhava nach Tibet geholt haben und in Samye gleich den Bau eines ganzen Komplexes mit zahlreichen buddhistischen Tempeln in Auftrag gegeben haben. An diesem Ort kommt es zwischen 792 und 794 zu der religionsgeschichtlich bedeutsamen Diskussion zwischen den Anhängern des chinesischen und des indischen Buddhismus. Während die chinesische Tradition den »direkten« Weg bevorzugt, plädiert die indische Tradition für den »stufenweisen« Weg. Die Anhänger der indischen Sichtweise gewinnen schließlich die Debatte.6

In den folgenden Jahren schwindet die Macht der Tibeter, immer wieder gewinnen nun die Chinesen bei militärischen Auseinandersetzungen. Gleichwohl bleibt das tibetische Reich weiterhin riesig. So schließt König Ralpacan um das Jahr 822 einen Vertrag mit der Tang-Dynastie, der Tibet als ein Gebiet definiert, das weit über das Hochplateau hinausgeht, sich östlich bis Chiang, westlich bis über das heutige Afghanistan hinaus und südlich bis ins heutige Indien und an den Golf von Bengalen erstreckt. Der Vertrag lässt sich bis heute auf einer Steinsäule vor dem Jokhang-Tempel in Lhasa in klassischem Chinesisch und Tibetisch nachlesen.7

Dass auch Ralpacan sich für den Buddhismus einsetzt, wird ihm schließlich zum Verhängnis. Er lässt die Priesterschaft organisieren und weitere Tempel bauen. Zahlreiche indische Lehrer reisen unter seiner Herrschaft nach Tibet und übersetzen religiöse Texte. Wurden von den Geistlichen zuvor buddhistische Texte in verschiedenen Sprachen verwendet, so wird unter ihm das indische Sanskrit zur offiziellen Sprache des Buddhismus. Schließlich wird der König selbst Mönch. Doch dass er dem Klerus Ländereien in erheblichem Umfang vermacht und zahlreiche Privilegien zugesteht, führt dazu, dass die Opposition gegen ihn wächst. Zumal der alte Glaube, die Bön-Religion, immer noch praktiziert wird.

Schließlich begehren seine Feinde auf. Der buddhistischen Tradition zufolge wird Ralpacan von zwei Ministern im Auftrag seines antibuddhistischen Bruders Langdarma ermordet.8 Tatsächlich könnte er allerdings auch, geschwächt durch Krankheit, auf der Stufe eines Tempels ausgerutscht und tödlich verunglückt sein – oder auch nur aufgrund seines anhaltend schlechten Gesundheitszustands die Staatsgeschäfte aufgegeben haben, bevor er schließlich stirbt.9 Langdarma jedenfalls, einmal auf dem Thron, verfolgt – so die Überlieferung – den Buddhismus im Land. Und wird 842 von einem buddhistischen Mönch ermordet, der mit dem Pferd angereist ist, um ihn mit einem Pfeilschuss niederzustrecken.

Der letzte tibetische König ist tot, das tibetische Reich Geschichte. Was zunächst folgt, ist eine Epoche des Chaos, geprägt von Aufständen gegen die Überbleibsel des königlichen Tibet und dem Aufstieg regionaler Kriegsherren.10 Als Ära der Fragmentierung werden die folgenden Jahrzehnte oft bezeichnet. Der Buddhismus erlebt einen zeitweiligen Niedergang. Das betrifft zumindest die beiden zentralen Regionen Ü und Tsang, die auch zusammen als Ü-Tsang bezeichnet werden. Nur in entlegenen Regionen, im Osten, in Kham überlebt er laut buddhistischem Narrativ. Auch weit im Westen, unter anderem in der heutigen Region Ngari, gibt es zu jener Zeit weiterhin eine lebendige buddhistische Kultur.

Ab dem späten 10. Jahrhundert setzt eine Renaissance des Buddhismus ein. Zweihundert Jahre soll sie dauern. Im Westen ist Rinchen Zangpo, geboren 958, nachdem er nach Indien und Kaschmir entsandt worden ist, als Übersetzer tätig. Dutzende Tempel und Klöster gründet er der Überlieferung nach, etwa in Toling im heutigen Ngari, in Spiti, Kinnaur und im nördlichen Nepal. Erneut werden bedeutende Lehrer aus Indien geholt. So kommt der Gelehrte Atisha 1042 auf Einladung eines westtibetischen Königs ins Land und zieht später nach Zentraltibet weiter. Er legt die Fundamente der Kadampa-Schule, aus der bald die Gelugpa-Schule, die offizielle Schule des Dalai Lama und Panchen Lama, hervorgeht. Ebenfalls im 11. Jahrhundert entwickeln sich die drei heute noch bestehenden buddhistischen Schulen Nyingma, Sakya und Kagyü.

Unterdessen verändert sich auch die tibetische Gesellschaft. Geschichte ist nun weniger die Historie der Könige, sondern vielmehr die der Klöster und Orden. Denn neben Adeligen, die Leibeigene besitzen, zählen jetzt auch zahlreiche Klöster zu den größten Grundbesitzern. Bald sind viele Fürsten und Oberhäupter der Adelshäuser nicht mehr als Gabenspender und Anhänger der einen oder anderen religiösen Schule. Zahlreiche Klöster sind bereits im 12. Jahrhundert außerordentlich reich und nicht wenige im folgenden Jahrhundert auch in Auseinandersetzungen um weltliche Macht verstrickt, in innere Kämpfe, die durch die Konkurrenz der Adelshäuser untereinander weiter verstärkt werden. Zumal eine übergeordnete Macht fehlt.

Das macht es Fremdherrschern leicht. »Als Tibet im 13. Jahrhundert wieder in die Geschichte Asiens eintritt, ist seine Teilnahme nicht mehr wie früher aktiv, sondern passiv«, schreibt Tibetologe Rolf A. Stein. »Es ist zu nichts mehr in der Lage, als sich fremden Mächten zu unterstellen.« Und das sind die Mongolen.11

Mongolen, Ming und Qing

Der Aufstieg der Mongolen beginnt unter Dschingis Khan, der Ende des 12. Jahrhunderts die Stämme vereint. Der Großkhan und seine Nachfolger greifen schon bald nach der Weltherrschaft. Der mongolische Aufstieg hat einschneidende Folgen für das Schicksal Tibets. Im 13. und 14. Jahrhundert werden die Mongolen als Yuan-Dynastie über China regieren. Doch bereits 1240 erobern sie Tibet mit nur 30 000 Mann.

Aus wenig bekannten Gründen ziehen die Invasoren erst einmal wieder ab, kommen aber vier Jahre später umso mächtiger wieder. Jetzt laden sie den Geistlichen Sakya Pandita in ihr Heereslager ein, um ihm ein Ultimatum zu stellen. Er stimmt der Kapitulation Tibets zu, um die angedrohte komplette Invasion abzuwenden. Zunächst setzen die mongolischen Khans Äbte der Sakya-Schule als Vizekönige ein. Deren Vorherrschaft endet erst mit dem Zusammenbruch der Yuan-Dynastie 1368.12

Zentraltibet wird nun von aufeinanderfolgenden Familien regiert. Für fast 400 Jahre ist die Region unter mehreren tibetischen Herrschaftshäusern de facto unabhängig. Zwar existiert in Peking eine zentrale Autorität, aber sie ist geschwächt, und die Ming-Dynastie, die die Macht der Yuan abgelöst hat, gründet in den 1370er-Jahren in Tibet die »Regionale Militärkommission Ü-Tsang« für Zentraltibet sowie die »Regionale Militärkommission Do-Kham« für die historischen osttibetischen Provinzen Kham und Amdo. Aber die neuen Herrscher über China unternehmen kaum Anstrengungen, eine direkte Regentschaft in ihrem westlichen Nachbarland durchzusetzen, obwohl sie nominelle Ansprüche auf das Territorium erheben.

Unter vergleichsweise friedlichen Umständen erlebt die tibetische Klosterkultur im folgenden Jahrhundert eine neue Blüte, die bald auch politische Folgen haben wird: 1409 gründet der Reformator Tsongkhapa das Kloster Ganden östlich von Lhasa, den Hauptsitz der Schule der Gelugpa. Der folgende Aufstieg der Dalai Lamas ist eng mit der militärischen Macht der mongolischen Clans im Land verbunden. Die Gelugpa schwingen sich zum wichtigsten religiösen und politischen Faktor auf: 1578 inthronisiert der mongolische Herrscher Altan Khan den dritten Großabt der Gelugpa, Sönam Gyatsho, als ersten Dalai Lama. Und die Mongolen nehmen die buddhistische Lehre an.13

Zwar erhält Tibet 1642 eine eigene Staatsregierung, den Ganden Phodrang. Auch wird Lhasa zu Beginn dieser Periode zur Hauptstadt Tibets, wobei die gesamte weltliche Macht von dem mongolischen Herrscher Güshi Khan in der Stadt Shigatse dem 5. Dalai Lama übertragen wird.

Doch schon im ausgehenden 17. Jahrhundert bahnt sich in China eine neue Fremdherrschaft an: Die Mandschu-Herrscher weiten ihren Einflussbereich in Ostasien aus, ab 1644 regieren sie als Qing-Dynastie.

Tibet gerät erneut in den Strudel regionaler Machtkämpfe. 1717 erobert der dsungarische Herrscher Tsewang Rabtan das Land und besetzt Lhasa. Kurzerhand nutzt der mandschurische Kaiser Kangxi seine Chance: Er vertreibt ihn 1720, erklärt Tibet zu seinem Protektorat und stationiert eine Garnison in Lhasa.

Der Potala in Lhasa.