Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pfarrer Fischer

- Sprache: Deutsch

Für Pfarrer Fischer beginnt eine schwierige Prüfung, als ein Unbekannter in seinem Beichtstuhl von Mord erzählt - und dann lässt er dort ein Handy liegen. An das Beichtgeheimnis gebunden, versucht der Pfarrer, den Besitzer zu ermitteln.Weil ihn die entscheidende Spur in die Toskana führt, macht er kurzerhand Urlaub mit seiner anders begabten Schwester und den betagten Großeltern. Zusammen mit der Tourismus-Agentin Giulia Franca, die in einem Fischlokal aushilft, stößt er am Strand auf eine abgehackte Hand mit einem Fischsymbol. Und plötzlich finden sich alle in einer dubiosen katholischen Organisation wieder. Ein wunderschöner Ort an der toskanischen Küste wird zum Schauplatz eines ausgefeilten Intrigenspiels innerhalb der katholischen Kirche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Toskanische Beichte

Kriminalroman

Impressum

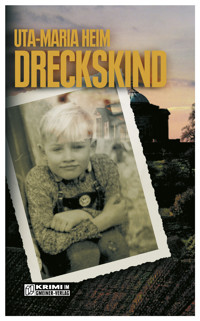

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: Feierabend (2011), Totenkuss (2010), Wespennest (2009), Das Rattenprinzip (2008), Totschweigen (2007), Dreckskind (2006)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Webnovo / shutterstock

ISBN 978-3-8392-2125-9

Widmung

Für Lucia

Zitat

Die ersten Eindrücke sind immer die richtigen.

Fruttero & Lucentini, Der rätselhafte Sinn des Lebens

*

Den alltäglichsten, geringsten Details unseres gemeinschaftlichen Lebens müssen wir dieselbe Sorgfalt zukommen lassen wie der Revolution.

Unsichtbares Komitee, An unsere Freunde

0

Er trug die Lederhose mit den Hirschhornknöpfen, sie das rote Blumenkleid. Hand in Hand liefen sie hinein in den Wald. Er roch würzig und warm. Zwischen den Bäumen wuchsen Moos und Heidelbeeren. Breite Lichtschneisen querten den Weg.

»Du darfst nur auf die sonnigen Stellen treten.« Die Schwester kniff die Augen zusammen und blinzelte. »Wenn du auf den schwarzen Schatten trittst, bist du tot.«

Geschickt sprang sie von Streifen zu Streifen. Ihr blonder Pferdeschwanz wippte.

»Bin ich gar nicht«, sagte der große Bruder, der es ihr nachtat.

»Bist du doch.« Ein Admiral flatterte um sie herum und setzte sich, als sie stehen blieb und den Arm ausstreckte, auf ihre Hand. Ein Specht hämmerte.

»Komm«, meinte der Bruder, »wir spielen ›So-als-ob‹.«

Andere Kinder nannten das So-als-ob-Spiel ›Muetterles un Vaterles‹, aber ihm kam es vor, als spielten sie nur ›Was-wäre-wenn‹. Die anderen wussten immer noch, dass der Holzklotz, den sie auftischten, kein Wurstzipfel war. Das war ihm zu wenig. Ihm kam es auf den Moment an, in dem sich der Holzklotz in den Wurstzipfel verwandelte. Danach konnte er alles sein. Ehemann. Vater. Sogar Gott.

Mitten im Wald lag auf knapp 800 Metern der Buhlbachsee. Dieser Karsee war durch einen Gletscher in der letzten Eiszeit entstanden. Darin schwamm eine mit Moorbirken bewachsene fußballplatzgroße Verlandungsinsel. Drumherum standen Berge: südöstlich der über 1.000 Meter hohe Schliffkopf, östlich der Rappenberg, südwestlich der Sandkopf. Die Siedlung Zuflucht befand sich einen Kilometer Luftlinie entfernt im Südosten. Westlich und südlich des Sees verlief die B500, die Schwarzwaldhochstraße, eine viel befahrene Motorradrennstrecke. Von dort zweigte ein Weg ab, der zum entlegenen Parkplatz der »Zuflucht« führte, die ursprünglich eine Schutzhütte gewesen war, dann eine Gaststätte, eine Jugendherberge und zuletzt ein Hotel, das nun leer stand und verfiel. Der Pfad, der vom Parkplatz abging, war der einzige Zugang zum See. Manchmal nutzten ihn Spaziergänger, Fahrradfahrer oder Feriengäste. Nun, im Hochsommer, war der Nordschwarzwald ein beliebtes Naherholungs- und Wandergebiet, und um den Kniebis herum blühte der Tourismus. Doch an diesem strahlenden Samstagnachmittag war außer den beiden Kindern kein Mensch unterwegs. Es war windstill. Durch die Luft taumelte eine Hummel.

Als die Geschwister die einsame Lichtung am See erreichten, wirkte das Ufer verlassen. Die Sonne schien gleißend hell. Sie konnten treten, wohin sie wollten.

»Juhu, jippie ja jeh!«, schrie die Schwester und hüpfte auf einem Bein. »Wir sind frei, wir sind frei! Wenn bloß keine Russen kommen mit der Atombombe.«

»Wir spielen, dass es einen Krieg gibt«, schlug der Bruder vor. »Den Dritten Weltkrieg. Das Reich des Bösen feuert auf uns die Interkontinentalrakete.«

»Aber unsere Kinder.« Die Schwester ging in die Hocke und schluchzte. »Unsere armen, armen Kinder! Wie viele hätten wir?«

»Es wären bald fünf. Wir müssten uns mit ihnen in einer Höhle verstecken.«

Die Schwester hielt sich die Hand über die Augen. »Es gibt hier keine Höhle.«

Der Bruder zeigte auf die Insel. »Aber dort liegt Afrika. Dort herrscht das Gleichgewicht des Schreckens. Wenn wir bis Afrika kommen, sind wir in Sicherheit.«

»Da wäre dann die Schöpfung. Wir müssten da hinschwimmen.«

»Du kannst noch gar nicht schwimmen.« Er biss sich auf die Lippe. Siedend heiß fiel ihm ein, dass er hätte sagen müssen, sie erwarte ein Baby, weil er ja jetzt in der anderen Welt war. Doch die Schwester war noch so klein, dass sie es nicht merkte.

Sie hob die Handflächen und verzog das Gesicht. »Dann bräuchten wir ein Schiff.«

Der Bruder nickte ernst. »Wir müssen den Meeresstrand auskundschaften.«

Sie gingen nach Norden und um den See herum, um nach einem Schiff oder einem Boot oder wenigstens einem Floß zu suchen – nach irgendetwas, das sie auf die Insel brachte. Es lag aber nichts herum, das man brauchen konnte, nicht einmal eine Weinflasche für eine Flaschenpost. Damit hatten sie auch keine Chance, ein SOS-Signal zu senden. Im Nordosten floss der Buhlbach, der von der Hochfläche kam, in den See. Sie umrundeten die etwa 40 Meter lange Ausbuchtung und gelangten zurück auf den Wanderweg. Wieder achteten sie darauf, nicht auf die Schatten zu treten, und sprangen von einer Sonnenschneise auf die andere.

»Nichts«, sagte die Schwester. »Nicht das kleinste Wenig von einem Boot.«

»Schade.« Der Bruder seufzte. »Früher gab es hier Holzflößer. Es hätte ja sein können, dass die Floßknechte ein paar Baumstämme vergessen haben. Damit hätten wir uns ein Kanu bauen können. Wir hätten paddeln können. Das hätte uns ja gereicht. Ein Segel brauchen wir gar nicht.«

Die Schwester lächelte. »Dann wären wir gerettet gewesen.«

»Die Insel kommt von den Flößern. Die haben den See aufgestaut, um die Schleusentore ganz schnell aufzumachen und das Holz hinauszuschwemmen, und dabei hat sich der Seeboden abgelöst«, erklärte der Bruder. »Das weiß ich vom Papa. In dem Jahr, wo ich auf die Welt gekommen bin, wurde der See ausgebaggert, weil er sonst vollends vermoort oder verlandet wäre. Die Endmoräne von dem Gletscher war durchlässigwie ein Sieb, der Moränenwall ist wieder abgedichtet worden.«

»Ich muss mal.« Die Schwester fasste sich zwischen die Beine.

Der Bruder schaute sich um. »Wir sind ganz allein. Geh einfach hinter einen Baum.«

»Wir spielen, dass wir verloren wären. Verloren gegangen wie Hänsel und Gretel.«

Es war das, was die anderen Kinder »Verschlupferles« nannten. »Das kann man nicht zu zweit spielen. Und man muss bis 20 zählen.«

»Ich kann schon fast bis 20.« Die Schwester tupfte auf einen Ameisenhaufen und fing an zu zählen. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, zwölf … 20.«

»Von mir aus.« Der Bruder hielt sich den Ellenbogen vor die Augen. »Eins, zwei …«

»Drei!« Die Schwester rannte davon.

Als er die Augen öffnete und sich umdrehte, trat er aus Versehen auf den Schatten.

1. Kapitel

»Zur Buße«, sagte Fischer, »betest du ein Vaterunser.«

Frau Eckerle seufzte. Sie war zu spät gekommen, er hatte 20 Minuten auf sie gewartet. Und sie wie alle vier Wochen von ihren Sünden befreit. Justus Fischer entließ sie mit wenigen Worten; er wusste, dass sie es eilig hatte. Rasch erhob sie sich und schlüpfte hinaus. Frau Eckerle war stets die letzte Kundin, die das Bußsakrament in Anspruch nahm – sie ließ anderen gerne den Vortritt. Zu tief saß die Angst, dass einer mithören konnte.

Im Auto aber wartete der Mann. Er war eifersüchtig auf den Pfarrer und misstrauisch. Dabei waren die Eckerles hoch in den 80ern, und Frau Eckerle hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Bis vor wenigen Jahren hatte sie die Buchhandlung Eckerle in der Münzgasse geführt. Sie brachte Fischer öfter Schätze mit, die sie aus jener Zeit noch hortete. Letztes Mal war es ein handsigniertes Exemplar von Markus Werners Roman »Am Hang«. Vor die Widmung des Schaffhauser Autors, dessen Schrift einer Schar aufgescheuchter Schwalben glich, hatte Frau Eckerle ein Zitat gestellt: »Allein das Zögern ist human.«

Fischer saß auf seiner Seite des Beichtstuhls und schluckte. Die Erleichterung, die er seinen Kunden verschaffte, beschwerte ihn zwar nicht, aber er konnte sie auch nicht genießen. Bevor er sich für zwei Wochen in die Sommerferien verabschiedete, nahm er ihnen nochmals die Beichte ab. Das war er seinem Arbeitgeber schuldig, denn jeder, dem von Amts wegen die Seelsorge aufgetragen ist, ist zur Vorsorge dafür verpflichtet, dass die Beichten der ihm anvertrauten Gläubigen gehört werden, die in vernünftiger Weise darum bitten; des Weiteren, dass ihnen an festgesetzten Tagen und Stunden, die ihnen genehm sind, Gelegenheit geboten wird, zu einer persönlichen Beichte zu kommen. So stand das quasi in seinem Arbeitsvertrag, und Fischer hatte sich bisher daran gehalten.

Er drückte den Knopf an seinem Mobiltelefon, das er auf stumm geschaltet hatte. Die Ziffern waren groß genug, dass er sie lesen konnte. Es ging gegen halb fünf. Feierabend. Der Staub flirrte, und durch die Gitteröffnung fiel diffuses Licht. Er war kurzsichtig und hatte seine Brille vergessen. Er schloss die Augen und nahm den Geruch nach gewachstem Holz wahr, den er liebte. Darunter mischte sich ein leichter Gestank nach Fäulnis und Verwesung. Dieser wurde intensiver in den Sommermonaten, und jetzt, wo es draußen an die 40 Grad hatte, roch der Beichtstuhl nach den jahrhundertealten Geschichten, die er barg. Er war ein Geschenk und stammte aus einer oberbayerischen Barockkirche. Unter seiner Berufskleidung trug Fischer bereits seine Badehose, und er freute sich darauf, zum See zu radeln, um weit hinauszuschwimmen, als die Tür auf der Seite des Pönitenten noch einmal aufflog. Mit einem Schwung, der den Moder in Wallung brachte.

Fischer setzte an, die üblichen Formeln zu sprechen, und wurde unterbrochen.

»Ich habe«, sagte ein Mann, den Fischer hinter dem Gitter nur schemenhaft wahrnahm, »eine schwere Sünde begangen.«

Das sagen sie immer. Fischer schwieg. Er dachte an das Gesetzbuch des Kirchenrechts, dem er sich unterworfen hatte: Der Priester soll beim Beichthören dessen eingedenk sein, dass er in gleicher Weise die Stelle eines Richters wie die eines Arztes einnimmt und von Gott zugleich zum Diener der göttlichen Gerechtigkeit wie auch Barmherzigkeit bestellt ist, der der Ehre Gottes und dem Heil der Seelen dient.

Nichts einfacher als das. Aber was war eine schwere Sünde? Eine gemeingefährliche Straftat? Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Die Gefährdung der äußeren Sicherheit? Hochverrat? Ging es um Raub? Ein Tötungsdelikt? Terrorismus? Ein Kriegsverbrechen? Die Vorbereitung eines Angriffskriegs?

Der Mann fiel auf die Kniebank und schnaufte. »Zögern Sie nicht, an Mord zu denken!«

Auch in solchen unvorhersehbaren Situationen stand das Kirchenrecht Fischer mit einem Rat bei: Der Priester hat, sofern Fragen zu stellen sind, mit Klugheit und Behutsamkeit vorzugehen, dabei sind Verfassung und Alter des Pönitenten zu berücksichtigen, nach dem Namen eines Mitschuldigen darf er nicht fragen. Was für ein elendiger Muckenschiss, dachte Fischer. Ausgerechnet heute, am letzten Samstag im Juli, direkt vor meinem Urlaub. Er versuchte, den Ritus der Beichte in Gang zu bringen. Er fing nochmals ganz von vorne an und ermunterte zu einer Bekreuzigung. »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen …«

»Amen«, sagte der Mann. Er schien sich zu bücken, nestelte an der Kniebank und krustelte herum, wie um Zeit zu schinden.

»Mord«, erwiderte Fischer, um Geduld bemüht, »wer hat ihn begangen? Oder wer will ihn begehen? Sie etwa oder ein anderer? Ist er schon passiert, oder können wir ihn noch verhindern? Und wer ist das Opfer?«

»Tut das etwas zur Sache? Nehmen wir an, es ist ein Kind. Ein fünfjähriges Mädchen.«

»Vor Gott, unserem Herrn«, rief Fischer, »bekenne!« Das Beichtgeheimnis, erklärte er, sei unverletzlich, dem Beichtvater sei es daher streng verboten, den Pönitenten durch Worte oder auf irgendeine andere Weise und aus irgendeinem Grund irgendwie zu verraten.

»Ich möchte mir nichts von der Seele reden, schon gar nicht, wer hier was getan hat, schon gar nicht vor Ihnen, ich will die Erlösung von meinen Sünden.«

»Hören Sie mal zu, guter Mann.« Fischer pausierte. »Ich habe mich immer als Dienstleister begriffen im Auftrag Gottes des Allmächtigen. Aber ich will verhindern, dass Sie sich hier drin versündigen. Der Beichtstuhl ist ein heiliger Ort, an Ihrem Seelenheil ist mir sowieso gelegen, und wenn Ihnen das nicht passt: raus!«

»So war’s nicht gemeint«, entgegnete erwartungsgemäß der Fremde. Er gehörte sicher nicht zu seinen Stammkunden. Das Prozedere war ihm offenbar unvertraut. Aber er wusste sich zu bremsen. »Verzeihung. Wenn ich es nicht ernst meinen würde, kniete ich nicht hier.«

Fischer fiel die gehobene Wortwahl auf. Der Mann sprach wie er selbst mit einer geläufigen alemannischen Färbung, er war am Bodensee beheimatet und wahrscheinlich auch hier aufgewachsen. Außerdem hatte er eine Erziehung genossen, und er wirkte intelligent. Über sein Alter ließ sich nur sagen, dass er die Lebensmitte deutlich überschritten hatte. Seine Erscheinung wirkte stattlich, sein Gesicht hinter dem Gitter blieb verschwommen.

In einer dringenden Notlage war jeder Beichtvater verpflichtet, die Beichte eines Gläubigen entgegenzunehmen, und möglicherweise herrschte Todesgefahr.

»Also noch mal«, sagte Fischer, »wir treiben hier keinen Ablasshandel. Ich kann auf den üblichen Ablauf verzichten, wenn Ihnen der nicht gefällt, aber wir müssen uns an die Regeln halten. Sie bekennen, Sie bereuen, ich spreche los.«

Fischer merkte, dass er den Fremden siezte. Er siezte im Beichtstuhl nie. Er faltete die Hände, stützte das Kinn auf und schloss die Augen. Das Schweigen währte lang. Fischer beschloss, den Prozess unbotmäßig abzukürzen. »Zur Buße«, sagte er, »betest du ein Vaterunser.«

Fischer betete. Er betete allein. Das merkte er spätestens, als er sich erhob und in der Kammer des Pönitenten, in der es totenstill geworden war, nachschaute. Der Kunde war nicht, wie Fischer befürchtet hatte, in sich zusammengesackt. Der Kunde war weg. So polternd er gekommen war, so lautlos schlich er von dannen.

Unter seiner Kniebank lag ein Handy. Fischer nahm es an sich. Es war der gleiche Typ Smartphone, den er selber auch besaß. Das stellte ihn vor ein neues, nie gekanntes Problem. Denn der Gebrauch des aus der Beichte gewonnenen Wissens, der für den Pönitenten belastend wäre, war dem Beichtvater streng verboten.

Kyrie eleison! Fischer verließ die St. Katharinenkirche, ohne das Hauptportal abzuschließen, überquerte den St. Katharinenplatz und ging hinüber in sein Pfarrhaus, ein barockes Fachwerkhäuschen, das mitten in der Altstadt am Ende der Katharinengasse lag. Die Hitze war trocken und seltsamerweise zuträglich. Anstatt zu lähmen, hatte sie etwas Beflügelndes. Es roch nach Lindenblüten, Knoblauchspaghetti und gebügelter Wäsche. Auf dem Konstanzer Weinfest ging der Kindernachmittag zu Ende. Plappernde Freizeitfamilien zogen an Fischer vorbei. Vom St. Stephansplatz drang Schlagermusik herüber.

Gegen Abend zeigte sich Konstanz in seiner ganzen südlichen Pracht. Die Innenstadt war ein einziger Korso. Überall flanierten Einheimische, Touristen und Umlandbewohner. Fischer schob sein Fahrrad Richtung Seerhein. Er verließ die Altstadt über die Fahrradbrücke, ihn blendete die schräg stehende Sonne, die das Wasser zum Glitzern brachte. Der Himmel war tiefblau.

Justus Fischer wirkte aufgehoben in diesem Stadtbild. Er war mittelgroß und schlank, sein Körper durchtrainiert, seine Bewegungen waren elastisch und zielbewusst, seine Erscheinung ergab ein harmonisches Ganzes. Fischer trieb Sport. Obwohl er die 40 deutlich überschritten hatte – er feierte demnächst seinen 42. Geburtstag – hatte er sich ein jungenhaftes Äußeres erhalten. Sein brauner Haarschopf war voll und leicht gelockt, sein Gesicht spitzbübisch. Er hatte weiche Lippen, eine gerade Nase und große graue Augen, die durch die randlose Brille noch besser zur Geltung kamen. Dass er gesellschaftsfähig, biegsam und dabei nicht uneitel war, trug ihm den Ruf ein, er sei schwul. Das klang zunächst nach einer amateurhaften Unterstellung. Doch selbst Männer, die selber bekennend schwul waren, glaubten das. Auch wenn er sich stets sorgfältig in Schwarz kleidete, sah er nicht aus wie ein katholischer Pfarrer. Er hätte eher als Architekt, Jazzer oder als einer der unzähligen Hilfsintellektuellen, Halbwissenschaftler und Social-Media-Betreiber durchgehen können, die selbst in den Semesterferien die Universitätsstadt mit Geist erfüllten. Sie fläzten sich am Ufer und hockten 24/7 mit ihren Laptops und Tablets in den Cafés und Bars.

Fischer schwitzte kaum. Er trug ein schwarzes Seidenhemd, eine schwarze Leinenhose und Flipflops. In seinem Rucksack lag unter dem Badetuch das fremde Handy, das er mit seinem Kabel aufgeladen hatte. Es war nicht gesperrt, und Fischer hatte sich flüchtig Fotos, Telefonverbindungen und die SMS angesehen, er hatte ein paar Namen und Nummern notiert. Alles erschien ihm oberflächlich, und er konnte sich keinen Reim darauf machen. Was der Pönitent für ein Mensch war und in welchem Beziehungsgeflecht er lebte, ging ihn nichts an. Es durfte sich allein darum drehen, dass er herausfand, wem das Handy gehörte, um es schnellstmöglich zurückzugeben. Es hätte vermutlich gereicht, einen Kontakt aus dem Adressbuch anzurufen, um den Inhaber des Handys ausfindig zu machen – aber damit hätte Fischer die Beichte instrumentalisiert und so bereits das Beichtgeheimnis verletzt. Deshalb zögerte er.

Möglicherweise rief der Besitzer sein Handy an. Oder er schickte eine Nachricht, in der Hoffnung, dass der ehrliche Finder sie las. War Fischer wirklich frei von Neugier, und war sein Handeln rein zweckgerichtet? Unter den gegebenen Umständen sicher nicht. Der Auftritt des fremden Kunden hatte ihn nachhaltig verstört. Falls der Mann die Wahrheit gesagt hatte, war möglicherweise etwas Grausames geschehen. Oder es würde noch passieren.

Fischer brauchte Zeit. Er hatte sich noch keine Strategie überlegt. Das Ganze ging an die Grenzen dessen, was er verantworten wollte. Einen Mord, so er bereits begangen wurde, würde er anzeigen. Ganz bestimmt. Vermutlich. Vielleicht. Oder doch nicht? Und was würde er tun, wenn er von der Planung einer Tat erfuhr, die in der Zukunft lag?

Das in Deutschland geltende Recht überließ ihm die Entscheidung: Laut Strafgesetzbuch war das Unterlassen einer Anzeige strafbar, wenn jemand von dem Vorhaben oder der Ausführung einer rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hatte. Davon ausgenommen war ein Geistlicher: Er war nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden war. Er durfte es aber tun.

Nach kanonischem Recht hingegen durfte er es nicht. Hier gewährte das Beicht- und Seelsorgegeheimnis dem Kunden in vollem Umfang Schutz. Im »Codex Iuris Canonici«, kurz CIC, dem Gesetzbuch des Kirchenrechts der römisch-katholischen Kirche, war das Grundrecht der Christgläubigen auf Wahrung ihres guten Rufs und ihrer Intimsphäre verankert. Dieses Grundrecht wurde durch das Beichtgeheimnis und dessen Unverletzlichkeit geschützt. Der Bruch des Beichtsiegels war somit strafbar. Ein Beichtvater, der das Beichtgeheimnis direkt verletzte, wurde zur Strafe vom Apostolischen Stuhl exkommuniziert; verletzte er es aber nur indirekt, sollte er nach Schwere der Tat bestraft werden. Dass Fischer das Handy an sich genommen und untersucht hatte, würde wohl als indirekte Verletzung gewertet – je nachdem, was er damit anstellte.

Wie auch immer: Nach kanonischem Recht wäre Fischer unter Umständen seinen Job los. Aber er entschied. Das Beichtgeheimnis griff in solchen Fällen keineswegs automatisch. Der Kunde wusste das wahrscheinlich bloß nicht. Wie gehörte zum Beichtgeheimnis ein zurückgelassener Gegenstand, zumal ein Handy? Was meinte das Kirchenrecht dazu? Fischer sagte sich, dass er allein damit fertig werden sollte. Er würde keinen vorschnell um Hilfe bitten, ehe er nicht wenigstens ein bisschen schlauer geworden war. Früher oder später würde jemand anrufen. Vielleicht würde der Kunde selber sich melden. Und sein Handy zurückverlangen. Dann konnte Fischer außerhalb des Beichtstuhls mit ihm sprechen, und das würfe auf alles zumindest ein etwas anderes Licht. Wobei es, rein kirchlich betrachtet, an der Notwendigkeit, die Sache vertraulich zu behandeln, nichts änderte. Möglicherweise war noch gar nichts Schlimmes eingetreten, und man konnte es mit etwas Geduld und Gottvertrauen verhindern. Dass der Fremde meinte, er habe eine schwere Sünde begangen, bedeutete noch nicht, dass im strafrechtlichen Sinne irgendetwas geschehen war. Und er hatte keineswegs gestanden, er selbst habe jemanden getötet oder töten wollen. Fischer war sich dennoch sicher, dass er die Sache ernst nehmen musste. Der Kunde war gläubig, er beichtete nicht zum Spaß. Er wollte sein Gewissen erleichtern und wählte einen Weg, der ihm eher unvertraut war. Dass das Beichten offenkundig nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte, machte es unwahrscheinlich, dass er log. Was brachte ihm die Aufmerksamkeit eines Pfarrers, wenn ihm gar nichts am Ritual lag?

Auf der Reichenaustraße fuhr Fischer stadtauswärts. Er kam durch das Industriegebiet und bog rechts ab zur Bahnlinie, fuhr dann auf dem Radweg bis zum Bahnhof Reichenau. Am Wollmatinger Ried, dem größten Naturschutzgebiet auf der deutschen Bodenseeseite und einem der wichtigsten Vogelschutzgebiete Mitteleuropas, querte er die Schienen und erreichte schließlich das Strandbad Hegne. Das Naturschutzzentrum, bei dem sich Fischers Cousine Constanze engagierte, unterhielt hier eine Anlaufstelle, um Schulklassen und Urlaubern die Vogelwelt zu erklären.

Im Strandbad, zu dem ein Campingplatz gehörte, herrschte ein ungeheurer Trubel. Kleinfamilien kämpften um die Wette darum, wer sich am nachhaltigsten austoben konnte. Fischer liebte das. Die wiedererkennbare Geräuschkulisse, das Jauchzen und Planschen, erinnerte ihn an seine Jugend. Man kannte ihn hier, er besaß wie in jedem Jahr eine Dauerkarte, die er nicht mehr vorzeigen musste.

Fischer schob das Rad am Biergarten vorbei und schaute hinüber auf die Insel Reichenau. Vor ihm lag der Gnadensee, der flachste und wärmste Teil des Bodensees, den man bei einer Temperatur von circa 24 Grad locker durchschwimmen konnte. Unbehelligt stellte er sein Fahrrad am Ufer ab, legte den Rucksack daneben, zog sich aus, spannte die Kleider auf den Gepäckträger und ging ins Wasser. Es war noch klar genug und nicht zu lau, um sich abzukühlen. Die Zeiten, in denen der See drohte umzukippen, lagen vor Fischers Geburt. Inzwischen war das Wasser nicht nur sauber, es war nahezu steril. Die Fische verhungerten. Allen voran der Felchen, der wichtigste Bodenseefisch. Was den Badegast erfreute – keine Algen – trieb die Berufsfischer zur Verzweiflung. Leere Netze zogen sie aus dem See.

Fischer schwamm zügig hinaus. Vorbei an Luftmatratzen und Tretbooten, an Wasserball spielenden Kindern, an Omas und Liebespaaren. Bald war er allein. Um sich die Glätte des Sees und in der Ferne einzelne Paddler und Jachten. Er spürte seinen Leib, seine Kraft, seinen Atem. Den Schnauf. Das Element. Die Verbundenheit mit allem Lebendigen. Er schwamm lange und ausdauernd. Im Einklang mit allem. Wenn ein Wildwütiger wie er sich nicht schlauchen und schinden musste, war keine Gefahr angesagt. Keinen Augenblick dachte er daran, dass sich jemand an seinem Rucksack vergreifen, dass einer sein Fahrrad klauen könnte.

Als Fischer eine gute Stunde später zurück ans Ufer watete, war alles noch an seinem Platz. Der See warf sanfte Wellen. Die meisten Badegäste hatten sich verzogen, die Campingurlauber warfen an ihren Plätzen den Grill an. Die Sonne stand tiefer. Noch immer war es heiß. Fischer hatte eine leichte Gänsehaut. Er spürte eine befreiende Mattheit in seinen Gliedern, und als er das Badetuch nahm und sich abtrocknete und anzog, überkam ihn eine Milde, die er mochte. Er war dankbar und demütig. Das Leben war gut. Auf dem Rucksackboden fischte er nach dem Handy, zog es aus der Hülle und checkte das Display. Niemand hatte angerufen, und es gab keine SMS.

Als er aufblickte, stand Sarah vor ihm. Mitsamt ihrem Fahrrad. Sie hatte den Helm abgenommen, und der Schweiß rann ihr übers Gesicht. Zornig starrte sie ihn an. Ihre Augen waren schlitzförmig und glänzten wie winzige schwarze Tollkirschen, die Mundwinkel zeigten nach unten. »Justus! Du hast mich nicht mitgenommen. Du hast gesagt, du nimmst mich mit.«

»Mein Gott«, sagte Fischer. »Prinzessin! Wie hast du es bis hierher geschafft?«

Sarah stampfte mit dem Fuß auf. Sie blickte ihn an. Ihr verzerrtes Gesicht zeigte Wut, Schmerz und Enttäuschung. »Du hast mich nicht mitgenommen. Du hast gesagt, du nimmst mich mit.«

»Ja!«, rief Fischer. »Ja! Das habe ich gesagt. Dann ist aber etwas passiert, wo ich allein sein musste. Verstehst du das denn nicht? Ich brauche manchmal für ein paar Stunden meine Ruhe.«

»Du Wüster!«, schrie Sarah. »Böse bist du, böse böse böse.« Ihre schräg stehenden Augen blitzten. Dann fing sie sich und lachte. Sie fiel Fischer um den Hals. »Justus, jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich!«

»Wenn ich dich nicht hätte!« Er bückte sich, herzte und küsste sie.

Ihr Leib war klein, beseelt und kugelig. Ihr glatter schwarzer Pferdeschwanz glänzte. Sie rieb ihr winziges Ohr an seiner Wange. An ihnen vorbei stoben zwei kreischende Kleinkinder. Sarah machte sich los und zeigte auf sie. »Die sind süß. Süß sind die. Ich will auch ein Baby bekommen. Kann ich ein Baby?«

Fischer seufzte. »Klar kannst du. Aber du weißt doch, du brauchst einen Papa.«

Sarah richtete den Zeigefinger auf ihn und strahlte. »Du bist der Papa.«

»Nein«, erwiderte Fischer trocken, »ich bin der große Bruder. Ich bin über zehn Jahre älter als du und deshalb einfach schon schlauer. Und weil ich manchmal klüger bin, darf ich bestimmen. Das haben wir ausgemacht. Daran halten wir uns. Also hör auf damit. Und bitte sag nicht wieder vor irgendwelchen Leuten, ich sei dein Mann.«

»Ich bin deine Frau«, bot Sarah an.

»Menschenskind, Sarah. Du bist meine Haushälterin«, entgegnete Fischer.

»Darf ich eine Limo?«

Sie musste etwas trinken. Fischer gab ihr seine Plastikflasche mit lauwarmem Pfefferminztee. Sarah trank gierig, doch ohne Hast.

Die späten Sonnenstrahlen streichelten den See. Sie kehrten ihm den Rücken zu. Gemeinsam radelten sie zurück. Dafür brauchten sie die dreifache Zeit, die Fischer für den Hinweg benötigt hatte. Dabei legte sich Sarah mächtig ins Zeug. Eigentlich sollte sie sich nicht so anstrengen. Sie wollte aber unbedingt beweisen, dass sie es schaffte. Fischer war das wichtiger als der Tadel der Hausärztin, sollte es Sarah wieder auf dem Herz haben hinterher. Es war ihm sogar wichtiger als Sarahs Gesundheit. Ihre Lebenserwartung hing davon ab, wie wohl sie sich fühlte. Wie viele Glücksmomente sie hatte. Wie viel Bestätigung sie bekam.

Hinter dem Katharinenturm ging die Sonne unter.

»Kann ich Pizza?«

Sarah konnte Pizza. Nach so viel Radtour konnte sie das. Sie nahm eine »Vier Jahreszeiten« aus dem Gefrierfach, löste sie vom Karton und schob sie in den Backofen. Dabei vergaß sie, die Pizza aus der Plastikummantelung zu lösen. Fischer korrigierte das, als Sarah auf der Toilette war. Es brachte nichts, sie darauf hinzuweisen. Sie fühlte sich dann unzulänglich, ohne etwas zu lernen.

Für sich selber bereitete er einen Salat zu. Das konnte Sarah auch, aber sie brauchte dafür Ruhe. Die fehlte ihr, wenn sie Hunger hatte. Er wusch den Kopfsalat, schnitt Gurken, Tomaten und Paprika hinein, langte nach dem Ziegenfrischkäse, salzte und würzte, zerrupfte ein paar Gartenkräuter, gab Essig und Öl dazu. Er legte eine CD ein. Mozart. Es nachtete endlich ein. Er zündete eine Kerze an.

»Halt«, sagte Sarah, nachdem sie auf der Terrasse den Tisch gedeckt hatte, »erst beten.«

Fischer stellte sich neben sie und faltete die Hände. Sie schauten auf ein Bild, das neben der Glastür hing und das Sarah gemalt hatte. Es stellte Jesus Christus dar und war ganz in Gelbtönen gehalten. Man konnte seinen Leib kaum erkennen, weil er im Licht zerfloss. Dennoch hatte Sarah protestiert, als Fischer behauptet hatte, das Gemälde sei abstrakt. Sie sagte, das sei seine barmherzige Seele. Und die strahle heller als das Kreuz. Was Fischer lieber nicht vertiefen wollte. Es verunsicherte ihn. Tief drinnen fühlte er, dass Sarah recht hatte. Er fing an, das Kreuz aus dem Pfarrhaus und aus der Kirche zu verbannen. Wo immer es ihm möglich war, verzichtete er darauf, eines aufzustellen.

»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast / und segne, was Du uns bescheret hast.« Sarah schrie fast, klatschte und lachte. So sehr freute sie sich auf das Essen.

»Amen«, sagte Fischer. Für ihn war das Gebet etwas Inwendiges. Etwas, das dauernd da war. Das ihn vom Erwachen den ganzen Tag noch bis in den Schlaf hinein begleitete. Seit seinem achten oder neunten Lebensjahr hatte er nie etwas anderes getan, als zu beten. Das Beten hatte das Denken ersetzt. Er brauchte daher die Rituale nicht. Aber es war klar, dass Sarah sie brauchte.

Sie aßen. Von drinnen tönten leise Klarinettenläufe. Vom Weinfest waberten Blasmusikfetzen herüber, in der Luft lagen fernes Stimmengewirr und Gelächter. Sarah nahm ihr Pizzastück in beide Hände und biss ab. Sie seufzte, stöhnte. Es tat ihr wohl.

»Schmeckt’s?«, fragte Fischer und dachte an das Handy. Ob einer angerufen hatte. Es lag noch im Rucksack.

»Und ob«, sagte Sarah. »War das ein Tag.«

»Und was für einer.«

Sie prosteten einander zu, Sarah mit Sirup-Sprudel, Fischer mit einem Weißwein, einem Riesling erster Güte. Sarah gähnte mit vollem Mund. »Darf ich morgen mit zum Gnadenseeschwimmen?«

Fischer zerkaute sorgfältig seinen Salat. »Nur, wenn du mit dem ›Seehas‹ fährst.«

»Ich nehm das Fahrrad mit in den ›Seehas‹.«

»Okay«, meinte Fischer mit einem halben Blick auf die Uhr. Es war zehn durch.

»Was ist los?« Sarah musterte ihn und trank mit gurgelnden Schlucken. Dann japste sie und knallte das Glas auf den Tisch. »Mit dir ist doch was komisch, Justus. Wirst du krank?«

»Ich glaube nicht.« Fischer horchte in sich hinein. Irgendwo saßen die richtigen Worte und warteten darauf, dass er sie fand. »Ich weiß nur nicht, ob wir am Montag schon loskommen. Ich muss hier noch was erledigen.«

Sarah sprang auf und warf die angebissene Pizza auf den Teller. »Dann geh ich schon ins Bett, und du machst das jetzt gefälligst.«

Fischer trug ihr Pizza und Sprudel auf dem Tablett hinterher. Als er hinter ihr die Zimmertür schloss, hörte er sie laut schimpfen. Er grinste. Als Sarah auf die Welt gekommen war, hatte er sofort gemerkt, dass sie etwas Besonderes war. Sie besaß dichtes schwarzes Haar und sah ganz anders aus und viel zarter als seine übrigen Geschwister, die alle jünger waren als er. Ihre schmalen Augen standen schon leicht schräg, während sie noch ein Baby war, und mit der Zunge dirigierte sie das Spiel ihrer winzigen Hände. Justus hatte sie Prinzessin getauft. Er sagte das nur noch selten.

Fischer legte eine Jazz-CD ein, ohne darauf zu achten, was es war. Er hatte sie geschenkt bekommen und noch nie gehört. Er drehte die Anlage auf, nahm das fremde Smartphone sowie Notizbuch und Füller mit und ging wieder nach draußen. Ohne den Tisch abzuräumen, goss er sich ein zweites Glas Riesling ein und lauschte auf die Klänge der Nacht. Perlende Klavierläufe verbanden sich mit verhaltenem Festgeplänkel. Im Strandbad war er nicht dazu gekommen, weiter über die Sache nachzudenken; nun schlug er das Notizbuch auf, untersuchte das Handy etwas gründlicher und ergänzte die Fakten, die er bereits gesammelt hatte.

Der Kunde im Beichtstuhl hieß Peter Müller. Er war am 15. August 1960 geboren und hatte das Smartphone zum letzten Geburtstag von seinem Sohn geschenkt bekommen, wofür er sich mit einer SMS bedankte. Im Lauf des Jahres hatte sich darauf ein beträchtlicher Datenmüll angesammelt, dem sich nicht entnehmen ließ, womit Peter Müller sein Geld verdiente. Es stellte sich lediglich heraus, dass er Klavier spielte. Er hatte Pfingsten in Italien verbracht und dabei mehrere Kontakte geknüpft. Außerdem plante er einen weiteren Italienurlaub. Neben wenigen Bekannten und Freunden hatte er eine Frau und zwei halbwüchsige Kinder. Und ein Tier namens Rübli. Er hatte ein Haus gebaut, und im Januar war seine Mutter gestorben. Sein Vater lebte im Pflegeheim.

Wenn er seine Mutter aktiv beim Sterben unterstützt hatte, war es seltsam, dass er erst jetzt zum Sakrament der heiligen Beichte erschienen war. Wenn er sich mit dem Gedanken trug, dem Vater aus der Welt zu helfen, konnte man ihn vielleicht noch zur Umkehr bewegen.

Fischer checkte im Online-Telefonbuch sämtliche Peter Müllers, die es in Konstanz gab, und rief sie der Reihe nach an. Er benutzte dafür sein Handy, um die Mobilnummer zu hinterlassen. Es waren erstaunlich wenige Einträge, und schon bei der dritten Nummer hatte er Glück.

»Himmel, Sie haben mein Handy«, sagte Müller, »wo kann ich es abholen?«

»Auf dem Weindorf«, erwiderte Fischer.

»Ich wohne ums Eck in der Hussenstraße«, meinte Müller, »in dem Haus, das gestaltet wurde von dem Maler Hans Breinlinger.«

Der expressionistische Knaller mit dem anthroposophischen Schuss, dachte Fischer. Müller hatte also kein Haus gebaut. Er hatte renoviert. »Ich kenn das Haus.«

»Ich bin in zwei Minuten da. Wir finden uns schon. Ich ruf Sie an.«

Müller besaß also noch ein zweites Mobiltelefon. Sein Diensthandy, das er sicherte und unter Verschluss hielt. Das Kombinieren fiel Fischer leicht, denn er war schon weit gediehen mit seinen wenigen Erkundigungen. Nach einer anfänglichen Ratlosigkeit ließ sich die Sache erstaunlich locker an. Eines kam zum anderen. Das verwunderte ihn eigentlich nicht. Denn er glaubte, dass alles, was er erfahren musste, ihn erreichte. Da besaß er ein großes Gottvertrauen. Viel zu fragen, fühlte er sich generell nicht befugt, doch war es niemals nötig, Verborgenes auszukundschaften. Es bestand erst mal keine Veranlassung, Peter Müller zu googeln. Denn auch in diesem Fall würden sich die Zusammenhänge von selber ergeben. Mit dieser Zuversicht verließ Fischer das Haus, nachdem er Sarah einen Zettel an die Badezimmertür geklebt hatte, auf dem in Großbuchstaben stand, er komme gleich wieder.

Dass das Weinfest fernab des Sees stattfand, verhinderte eine mediterrane Atmosphäre keineswegs. Der Samstagabend war licht, die Luft lau. Ein leichter Wind strich durch die Gassen und streifte die nackte Haut. Am Firmament strahlten, watteumwölkt, spektakuläre Sternbilder. Auf dem St. Stephansplatz standen die Leute dicht gedrängt um die Buden herum, lärmend und lachend. Die Frauen in weiten Kleidern und ausschweifenden Farben, die Männer in Bermudashorts. In einem Baum schaukelte ein riesiger Lampion mit Vollmondgesicht. Darunter wurde Bodenseewein aus Hagnau ausgeschenkt (der dortige Winzerverein war als erste Winzergenossenschaft in Baden 1881 vom Pfarrer und Volksschriftsteller Heinrich Hansjakob gegründet worden), und ein Glas davon hielt Müller in der Hand. Er war noch größer und schwerer, als Fischer ihn sich, seinem Eindruck und den Fotos zufolge, vorgestellt hatte. Zum weißen Polo trug er einen leichten beigefarbenen Leinenanzug. Sein gegerbtes Gesicht war braun gebrannt. Außerdem war er komplett kahl. Müller lehnte schwitzend an einem Stehtisch, den er zur Hälfte beanspruchte und virtuos verteidigte, und prostete Fischer, der das Handy schwang, zu.

»Hagnauer Sonnenufer. Ein vorzüglicher Müller-Thurgau. Eine Kreuzung aus Riesling mit Madeleine Royal, von einem gewissen Professor Müller aus dem schweizerischen Thurgau vor bald eineinhalb Jahrhunderten gezüchtet«, eröffnete Müller. Sie mussten laut sprechen. Man verstand sein eigenes Wort kaum bei dem Krach.

»Sie sind also Winzer«, schlussfolgerte Fischer. Er sah in sehr seelenvolle Augen, ein warmes Braun schimmerte zwischen dichten Wimpern. Auf den ersten Blick hatte er erkannt, dass Müller ein Charismatiker war. Über ihm waren die Gaben des Heiligen Geistes ausgeschüttet worden: Er besaß eine fesselnde Ausstrahlung.

»I wo, nein.« Müller lachte und ruderte um mehr Armfreiheit. Die Umstehenden traten widerwillig einen halben Schritt zurück. »Aber meine Vorfahren waren welche. Winzer und Schweizer dazu!«

Er schob Fischer ein zweites Viertele hin, das er bereits für ihn erstanden hatte. Fischer roch und kostete. Der typische Bodensee-Weißwein. So feingliedrig und facettenreich vom Charakter, wie es der Boden halt hergab.

»Mehr Sonne hat’s nicht«, sagte Müller. »Immerhin: zart und würzig mit weicher, bekömmlicher Fruchtsäure. Passt wunderbar zu geräucherten Felchen. Ich habe noch einen im Kühlschrank, den könnte ich geschwind holen. Haben Sie schon gegessen?«

»Durchaus.« Fischer legte das Smartphone auf den Tisch. »Das ist Ihres. Ich möchte es Ihnen zurückgeben.«

»Auf den ehrlichen Finder!« Müller hob das Glas. Trank. »Meine Familie ist heute Morgen schon in den Urlaub. Wir fahren ja immer mit dem Wohnwagen in die Toskana. Ich muss noch dableiben, weil ich am Montag einen Termin habe. Nun hat es sich schon rentiert. Wo haben Sie das Ding denn gefunden?«

Fischer erkannte den vertrauten alemannischen Einschlag des Kunden wieder. »Dort, wo Sie es am Nachmittag verloren haben. Wissen Sie das denn nicht? In der Katharinenkirche. Genauer gesagt, in meinem Beichtstuhl.«

»In Ihrem Beichtstuhl?« Müller lachte. Es war ein schweizerisches Lachen. Eher zu laut. »Ich war noch nie in so einem Kasten. Ich bin evangelisch und außerdem ausgetreten.«

Fischer starrte ihn an. Obwohl ihn die Massen umzingelten, hatte er den Eindruck, er sei mit Müller allein auf einer einsamen Insel. Einerseits war ihm der Mann, der etwa 15 Jahre mehr auf dem Buckel hatte als er, vertraut und nahe wie ein Wahlverwandter, andererseits stieß er ihn im Wortsinn ab.

»Was glotzen Sie denn so? Na ja, bitte entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«

»Ich bin katholischer Pfarrer«, sagte Fischer. »Und somit gewohnt, dass man mich anlügt. Aber was soll die ganze Show? Sie waren heute bei mir beichten. Ich kann mich genau an Ihre Stimme erinnern.«

»Sie irren sich.« Müller schüttelte den Kopf. »Ich war heute den ganzen Tag mit meinen Freunden auf einer Jacht, das können drei Leute bezeugen.«

»Das ist nicht nötig«, antwortete Fischer.

Müller fing an herumzueiern. »Ich habe das Handy wohl schon gestern verloren. Aber ich habe es erst vorhin gemerkt. Ich wollte mich eben selbst anrufen, da … Wie kamen Sie überhaupt auf mich?«

»Das war kein Problem. Ihre Festnetznummer ist ja ganz oben gegegespeichert.« Fischer stotterte. Eine lässliche Lüge. Ihm wurde erst jetzt in vollem Umfang bewusst, dass er, so lax er sich gab, in intimen Daten gestöbert hatte. Weil er einem Beichtgeheimnis auf der Spur war, das nun doch anfing, komplizierter zu werden. Weil der Mann, den es wohl irgendwie betraf, ihm mit einem Glas Weißwein in der Hand gegenüberstand. Aber der Kunde war nicht Müller! Das wurde Fischer mit einem Mal klar. Ein anderer hatte das Handy im Beichtstuhl deponiert. Was er damit angestellt hatte, ging eindeutig zu weit, auch wenn die Ausbeute harmlos war und nie ein Sterblicher davon erfahren würde. Ich lass die Finger davon, schwor sich Fischer, wozu muss ich einen Handydieb finden, der mir zugeraunt hat: »Zögern Sie nicht, an Mord zu denken!«

»Mir wird auf einmal schlecht.« Müller fasste sich ans Herz.

Fischer, der dummes Zeug gedacht hatte, bezog das auf sich. Ihm war klar, dass er den Schwur von eben vergessen konnte. Er durfte Müller, der möglicherweise in Schwierigkeiten steckte und in Bedrängnis geriet, nicht im Stich lassen. Vielleicht war er das künftige Opfer. Der Kunde, der Müllers Handy entwendet hatte, war gefährlich und Müller komplett arglos. Das dauerte ihn. Gleichzeitig konnte Fischer die Katze auch nur einen Spaltbreit aus dem Sack gucken lassen. »Ein Mann, der etwas kleiner, schmaler und auch älter sein könnte als Sie, aber ebenfalls vom Bodensee stammt – kennen Sie einen, auf den diese Beschreibung passt?«

Müller machte eine bemühte, dabei weit ausholende Geste. »Stimmt die nicht für 50 Prozent der Männer hier?«

»Das Smartphone wurde Ihnen vermutlich von so einem Mann geklaut. Von einem meiner Kunden. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«

Müller zuckte die Achseln. »Könnte sein, dass es im Edeka in der Gottlieberstraße passiert ist. Ich lasse das Handy immer im Korb liegen, wenn ich was aus den Regalen hole, weil da mein Einkaufszettel drauf ist.«

Fischer hätte sein Gesangbuch verwettet, dass Müller log. Gerade dann hätte er den Verlust doch in der Sekunde bemerken müssen. Außerdem fragte er sich, wieso Müller zum Einkaufen extra in den Stadtteil Paradies fuhr, wo er es ums Eck zum Edeka viel näher hatte. In der Bodanstraße gab es auch einen.

Müller gelang ein Lächeln. »Jetzt ist es ja wieder da.«

Fischer fragte sich, warum Müller einen zunehmend angespannten Eindruck machte. »Der Kunde hat das Handy im Beichtstuhl liegen lassen. Vielleicht hat er es einfach verloren, oder er hat es dort deponiert. Möglicherweise wollte er, dass es gefunden wird.« Dieser Teil der Geschichte gehört nicht zum Beichtgeheimnis, dachte Fischer. Das darf ich ungestraft mutmaßen. »Wie auch immer. Er kam jedenfalls nicht wieder, er rief nicht an, verlangte es nicht zurück.«

»Meine Güte!«, rief Müller, der aussah, als habe er in eine Zitrone gebissen. Er verzog schmerzverzerrt den Mund. »Jetzt machen Sie doch nicht aus der Mücke einen Elefanten. Ich hätte den Verlust verschmerzt. Es ist nur mein Privathandy. Es sind keine sensiblen Daten drauf. Aber das wusste der Dieb ja nicht, und dann tat es ihm leid. Deshalb ging er zur Beichte und ließ den entwendeten Gegenstand zurück.«

Das klang plausibel. Demut und Erbarmen, dachte Fischer. Ich finde beichten toll. Es entlastet. Er hatte in seiner Laufbahn als Beichtvater schon zwei Tötungsdelikte gehabt: Eine Frau hatte ihre psychotische Schäferhündin erstickt. Weiche Bedeckung. Eine mutige Tat, die Frau hätte dabei draufgehen können. Fischer vergab ihr, und »Er« tat es sicherlich auch. Eine alte Witwe beteuerte, ihren todkranken Mann durch falsche Ernährung erledigt zu haben. Sie tat es durch Insulin, was sie nicht zu beichten wagte, aber Fischer wusste es von Dr. Deisböck, dem Hausarzt, der es nicht beweisen konnte. Er vergab ihr, und »Er« tat es wahrscheinlich auch.

Fischer strauchelte und schnappte nach dem Stehtisch. Diesmal fühlte er sich überfordert. »Es gibt da was. Der Kunde wollte etwas anderes beichten.« Fischer stockte. »Um Diebstahl ging es dabei nicht. Was machen Sie eigentlich beruflich?«

»Ich bin Gerichtspsychiater.«

»Aha.« Fischer machte ein dummes Gesicht.

»Ich habe Medizin studiert, meinen Facharzt gemacht, war anschließend lange in der forensischen Psychiatrie tätig. Seit bald 20 Jahren arbeite ich freiberuflich. Im Dachgeschoss habe ich meine Praxis und erstelle dort Gutachten zur Glaubwürdigkeit und Korrektheit von Aussagen vor Gericht oder zur Schuldfähigkeit eines Angeklagten. Manchmal geht es auch um die Einschätzung der potenziell noch vorhandenen Gefährlichkeit bereits verurteilter Straftäter. Das sind dann sogenannte Prognosegutachten. Da geht es dann meist um die Kriminalprognose bei Tätern, die inhaftiert und im Maßregelvollzug untergebracht sind.« Müller zitterte. Er schien zu frieren.

»Aha.« Fischer überlegte. Er sah Müller fest an und entdeckte in seinen Augen stecknadelkopfgroße rote Punkte. »Sie reden also mit Menschen, die eine schwere Sünde begangen haben. Das ist der Beichte nicht unähnlich.«

Müller erbleichte. Ihm brach der Schweiß aus. »Meine Schwerpunkte liegen in der Tötungs- und Sexualdelinquenz, da geht es dann um die strafrechtliche Schuldfähigkeit, also die Verantwortlichkeit hinsichtlich der Paragrafen 20 und 21 StGB, um die Unterbringung in der Psychiatrie oder speziell in der Entwöhnungstherapie in einer Entziehungsanstalt gemäß Paragraf 63 StGB und Paragraf 64 StGB und um die Anordnung der Sicherungsverwahrung gemäß Paragraf 66 StGB.«

»Ja so«, sagte Fischer.

Müller, weiß wie ein Segel, hing voll in den Seilen. Er taumelte. Stockend und mit schier finalem Elan sprach er. »Als freier Mitarbeiter gehe ich noch ganz anderen Aufgaben nach. Es gibt da eine Anfrage … Ein unerhört spannendes Forschungsgebiet … Innovative Methoden … Wir brauchen Sie. Ich werde Ihnen genau mitteilen, worum es geht. Wie die Kommunikationswege verlaufen. Und wer dabei an den Strippen zieht. Zu gegebener Stunde erfahren Sie alles. Das verspreche ich Ihnen. Bis dahin protokolliere und speichere ich sämtliche Daten …«

»Ist Ihnen nicht gut? Fehlt Ihnen etwas?«

»Ein Sturm fegt durch die Welt und wird sie in ihren Grundfesten erschüttern … Sämtliche Weisheiten werden von den Füßen auf den Kopf gestellt … Aber wir haben Widersacher. Wir haben Feinde. Es herrscht Krieg.« Müller rollte mit den Augen und murmelte: »Ich tu’s.«

»Hä?«, fragte Fischer. »Soll ich Sie geschwind heimbringen?«

Müller stellte das Glas ab und tappte wie ein Eisbär auf ihn zu. Er trat nahe an ihn heran und bedachte ihn mit der allumfassenden Abschiedsgeste des Scheidenden. »Ich tü’s!« Er flüsterte flötend und hauchte aus.

»Was? Was tust du? Jetzt mach nicht lang!« Fischer flehte um den einen Moment, den er brauchte, um nach der entglittenen Wahrheit zu schnappen und sie ans Licht zu holen. Der Fang schillerte noch im Verborgenen, versprach aber Fülle und Gehalt.

»Ich tü’s.« In der Sekunde ging Müller zu Boden. Er brach zusammen und fiel einfach um.

2. Kapitel

NSA Zweigstelle Rom

TOP SECRET // Intensive Überwachungsoperation Calamari Romana

Ziel: Durchdringung der Kommunikationswege des Vatikans im Hinblick auf die Wirtschafts- und Finanzorganisation des Heiligen Stuhls

Protokoll des Telefongesprächs zwischen Andrea Tedesco, dem Vorsitzenden einer Untersuchungskommission mit unbekanntem Auftrag, wohnhaft in Florenz, und Dr. med. Peter Müller, Konstanz.

Nachrichtenquelle: 4859btb§ätq43541bA

Datum und Uhrzeit: ||||||||||

– Hallo, mit wem spreche ich?

– Sie kennen mich bereits.

– Ah, Sie sind es wieder. Dieser Schweizer Schizo, der mich nach Feierabend belästigt.

– Ich verbitte mir das.

– Schon gut. Bei unserem ersten Gespräch habe ich Sie echt für gestört gehalten. Leute, die im Namen Seiner Heiligkeit anläuten, haben meist eine herbe Macke.

– [schnauft] Schwabe! Bünzli!

– Diese Wahnkranken handeln die thematischen Relevanzen nicht mit ihrem Interaktionspartner aus, sondern beharren auf Auslegungen, die sich scheinbar sinnvoll aus ihren idiosynkratischen Vorerfahrungen ergeben, um die Wirrnis der unvertrauten Welt übersichtlich und erwartbar zu strukturieren.

– Haben Sie es sich überlegt?

– Durchaus. Einer Organisation, die eine halbe Million Euro für den Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz ausgibt, will ich lieber nicht beitreten. Für ein kleines bisschen Flitter! Und Milliardendefizite bei der Vatikanbank. Oder übertreibe ich jetzt? Scusi.

– Sie haben die falschen Bücher gelesen. Und wer spricht von Mitgliedschaft?

– Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.

– Mag sein. Einverstanden. Können wir uns darauf einigen, dass Sie kein Honorar verlangen? Wir zahlen auch keins. Dann sind Sie frei und bleiben unabhängig.

– Sie sind ja vollends plemplem. Das ist ein Haufen Arbeit. Meinen Sie, ich kann so weitermachen wie bisher und erledige das nebenbei?

– Sagt ja keiner. Aber Geld und Ruhm sind die Fesseln, die uns binden.

– Ich habe wirklich null Sendungsbewusstsein.

– Aber Ehrgeiz.

– Das ja.

– Sie haben es weit gebracht.

– Woher wissen Sie das?

– Wir hätten Sie sonst nicht in unsere Kommission beordert.

– Beordert? [lacht] Sprechen wir von den Konditionen.

– Ein andermal. Hören Sie, es geht hier nicht um Geld. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um das Übernatürliche. Glauben Sie an das Übernatürliche?

– Selbstverständlich. Sie nicht?

– Nein. Das Übernatürliche, um es mal direkt zu sagen, ist mir scheißegal.

[Pause.]

– Ah. Okay. Ich dachte, Sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs?

– Machen Sie keine Witze. Haben Sie denn schon eine Protokollantin und einen Geistlichen in Deutschland aufgetrieben?

– Ich bin doch noch gar nicht dabei.

– Haben Sie?

– Wieso soll das Protokoll eine Frau machen?

– Frauen sind gründlicher. Junge Frauen. Frauen mit Ambitionen. Frauen, die gut aussehen und in einer Krise stecken.

– Wegen mir. Ich hätte eine. Eine junge Autorin aus Altötting, die von ihrer Familie gerade für nichts und wieder nichts davongejagt wird.

– Altötting? Was für ein Zufall. Kommt nicht auch unser Joseph da her?

– Marktl am Inn. Gehört zum Landkreis. Sie hat bis jetzt in Altötting gelebt, nachdem sie irgendeinen Schreiberlehrgang an einem Literaturinstitut absolviert hat, sehr originell, aber vermutlich muss sie jetzt zu den Horden nach Berlin ziehen. Im Augenblick ist sie auf der Flucht.

– Das wird Seiner Heiligkeit aber überhaupt nicht gefallen. Es gibt immer gute Gründe dafür, wenn die Familie ein Mitglied verstößt.

– Sie ist schlau, sie kann schreiben und sie hat keine Perspektive. Weil die Verkaufszahlen ihres Pseudobestsellers, da kann das Feuilleton ein Lied davon singen, nach einem Desaster in den Keller gegangen sind.

– Was ist passiert?

– Sie hat ihre Verwandtschaft beleidigt, um groß herauszukommen. Sie hat dabei übersehen, dass man das einfach nicht tut. Da haben Sie recht. Netzbeschmutzerinnen sind auch hierzulande alles andere als sexy.

– Ganz genau. [lacht] Meinen Sie, in Italien wäre das anders? Die Familie ist tabu. Nirgendwo spielt sie eine größere Rolle als im Vatikan. Dort ist sie nachgerade heilig.

– Für diese Autorin ist das Ganze ein Fiasko. Wir sollten ihr eine Chance geben. Ich habe ein gutes Gefühl dabei.

– Haben Sie mit ihr geschlafen?

– Wo denken Sie hin. Im Leben nicht. Ich bin ihr nie begegnet.

– Wie sind Sie auf sie gekommen?

– Ich habe ihren Roman gelesen. Und ein paar Zeitungsartikel.

– Und?

– Brillant. Das Buch, meine ich. Aber unspektakulär. Vollkommen harmlos.

– Sie ist intelligent, sagten Sie …

– Sagte ich das?

– Gut aussehend?

– Unbedingt. Frauen unter 30 sehen immer gut aus.

– Wie heißt sie?

– Ist das wichtig? Sie ist katholisch.

– Sind Sie katholisch?

– Tut das was zur Sache?

– Und Ihr Geistlicher? Wie koscher ist der?