Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

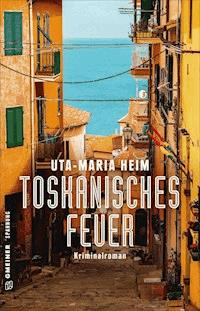

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pfarrer Fischer

- Sprache: Deutsch

Ein Geflüchteter aus Syrien, gesucht als Terrorist, bittet die Restaurantbesitzerin Giulia Franca um Hilfe. Pfarrer Fischer soll ihm Schutz gewähren, doch Tamir fühlt sich am Bodensee verfolgt und bedroht. Gemeinsam fliehen sie nach Porto Santo Stefano, eine illustre Gesellschaft im Schlepptau, die aus Geheimdienstleuten, Mafiosi, Rechtspopulisten und religiösen Fanatikerinnen besteht. Oder sind das alles nur Hochstapler? Währenddessen spielen Tamir und Fischers Schwester Sarah mit dem Feuer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Toskanisches Feuer

Kriminalroman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Toskanische Beichte (2017), Feierabend (2011), Totenkuss (2010),

Wespennest (2009), Das Rattenprinzip (2008), Totschweigen (2007),

Dreckskind (2006)

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2018

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © MangAllyPop@ER/Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5858-3

Widmung

Für Pauline

Zitate

Im Bösen verliert der Mensch sich selbst bei dem tragischen Versuch, sich der Last seines Menschseins zu entledigen.

Erich Fromm, Die Seele des Menschen1

Mit der Risikofreude schwinden die Gründe zu leben.

Unsichtbares Komitee, Jetzt2

0

Alles war schwarz. Er konnte absolut nichts sehen. Er befühlte seine Hände, zählte zum zigtausendsten Mal seine Finger. Es waren zehn. Fünf Finger an der linken, fünf an der rechten Hand. Seine Hände waren schweißig kalt. Die Nägel waren gewachsen, sie mussten gewachsen sein, zwei waren abgebrochen. Sobald er ans Licht kam, würde er um eine Feile bitten. Das war aber Quatsch, weil er womöglich nie wieder hier rauskam. So weit durfte er nur nicht denken. Das hatte er geübt, bloß es nutzte ihm nun nichts. Es war heiß, es stank, und er musste pissen. Er lag da wie ein Embryo, er schwitzte und kriegte kaum noch Luft. Bald würde er ersticken. Sämtliche Glieder taten ihm weh. Es gab keine Stelle am Körper, die nicht schmerzte. Der Rücken stach. Das rechte Bein krampfte. Sein Bauch zog sich zusammen. Der Nacken schwoll an. Sein Kopf pochte. Er hatte die Orientierung verloren. Und das Zeitgefühl. Der Boden unter ihm schwankte und vibrierte. Ein sanftes Bollern mischte sich mit einem spitzen Hämmern. Er nahm nicht an, dass das noch die Straße war. Vermutlich waren sie längst auf einer Fähre. Sie fuhren in ein fremdes Land, in dem die Sonne schien. Sie hatten ihm nicht gesagt, wohin die Reise ging. Und wie viele Stunden, Tage und Nächte sie dauern würde. Er konnte nicht einmal darauf vertrauen, dass sie ihn nicht verrecken ließen. Sie hatten keine Erfahrung mit Gefangenen, und er war der jüngste der Truppe. Er war Sportler. Niemand wusste, dass er bis spät in seine Jugend hinein Asthma gehabt hatte. Es war nicht mehr nachzuweisen. Vielleicht trauten sie ihm weit mehr zu, als er aushalten konnte.

Längst spürte er keine Hoffnung mehr. Und auch keine Angst. Der Gedanke an den Tod wich einer Benommenheit, die ihn einlullte. Vielleicht war er einige Male bewusstlos gewesen. Wahrscheinlich hatte er aber einfach nur geschlafen. Geträumt hatte er nichts. Sie hatten ihn nicht misshandelt. So weit waren sie nicht gegangen. Sie hatten keinerlei Ahnung von Gewalt. Das war das größte Problem bei der Sache.

Er musste, verdammt noch mal, pissen. Er tastete blind um sich. Irgendwo gab es eine leere Sprudelflasche. Er musste sie finden. Er würde hineinpinkeln und seinen Urin trinken. Das würde ihn einige Stunden lang vor dem Ertrinken retten. Vor dem Verdursten. Er war halb besinnungslos vor Durst. Er fand die richtigen Wörter nicht mehr, aber dafür die Flasche. Er öffnete den Reißverschluss seiner Jeans. Er nestelte am Schritt und schob seinen Schwanz vor die Öffnung. Der Deckel ging auf. Es wurde gleißend hell.

»Was, zum Teufel, treibst du da?«

Die Stimme der Chefin. Sie war nah wie nie, und sie klang empört. Vermutlich glaubte sie, er onanierte. Schlagartig kam er zu sich. Er wandte sich um. Blinzelte ins Neonlicht. Schloss die brennenden Augen. Drehte das Gesicht weg. Verbarg es im Ellenbogen. Krümmte sich wie ein Wurm. Schob seinen Schwanz zurück in den Eingriff. Nässte leicht ein, spannte den Muskel an, lockerte ihn wieder und ließ dann einfach laufen.

»Du machst dir in die Hose, du Jungspund von einem Amtsarsch?« Die Chefin brüllte. »Scheißsoftie. Mit dir ist einfach nichts anzufangen.«

Sie waren immer noch in der Werkstatt. Das Rütteln wurde abgestellt, das Nichts schwang aus und kam zur Ruhe. Der Audi war keinen Meter gefahren. Die graue Limousine stand auf einer Art Wagenheber, sie hatte sich keinen Zentimeter bewegt.

»Wie lang war ich jetzt hier drin?« Er war heiser und räusperte sich. Er hustete.

»Keine acht Stunden. Noch nicht einmal einen Arbeitstag. Und du willst dich austauschen lassen? Keine Geisel macht so schnell schlapp.«

Sie trug immer noch das fliederfarbene Kostüm mit dem Pepitamuster. Und die dunkelrote Kostümbluse. Sie sah damit aus wie ein Transvestit, aber kein Mitarbeiter hatte den Mut, es ihr zu sagen. Es waren die Klamotten, die sie gekauft hatte, als sie beschloss, Karriere zu machen. Das war vor sieben Jahren gewesen, am Tag der sogenannten Baader-Befreiung, am 14. Mai 1970. Die Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion, zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Von da an wollte sie ganz nach oben. Sie hatte das selber so geäußert, wenn auch in anderen Worten. Sie wollte Verantwortung übernehmen, etwas tun. Sie wollte zurückschlagen.

Während Andreas Baader bei einer Ausführung aus der Justizvollzugsanstalt Tegel mit Waffengewalt befreit wurde, unter anderem von Ulrike Meinhof, wurde Willy Brandt beim SPD-Bundesparteitag in Saarbrücken mit überragender Mehrheit als Parteivorsitzender wiedergewählt. Er konnte sich somit extrem gut an das Datum erinnern, an dem sich die Chefin für den Job bewarb, den sie seither erledigte. Denn er hatte an dem Tag, einem Donnerstag, seinen 21. Geburtstag gefeiert. Er war volljährig geworden. Seine Mutter hatte eine Schwarzwälder Kirschtorte gebacken und der Vater gab ihm 500 Mark. Er hatte gerade keine Freundin, seine Clique bröckelte, und er kam beim Karate nicht weiter, aber er bestand endlich sein Abitur und sollte eigentlich zur Bundeswehr. Untauglich. Nicht Asthma. Plattfüße. Immerhin. Dinge, die ihn später nicht behindern konnten. Sein Vater war bei der Militärseelsorge. Er ergab sich. Beschloss, nicht zu kneifen und irgendwie in den Staatsdienst zu gehen.

Aus dem Autoradio quoll »Das hat die Welt noch nicht geseh’n« von Ricky Shayne: »Das hat die Welt noch nicht geseh’n, / mir sind die and’ren Mädchen gleich. / Dabei war ich mal in der Liebe / so wie der Hecht im Karpfenteich.« Nachdem die Kaufhausbrandstifter Andreas Baader, Gudrun Ensslin und andere aus der Haft entlassen worden waren, bis über die Revision ihrer Urteile entschieden wurde, war der Schlager im Juli 1969 vier Wochen lang in den deutschen Charts platziert gewesen. Er hörte erst jetzt, dass er lief, aber es hatte ihn natürlich unbewusst an das Ende seiner Jugend erinnert.

»Wir können weitermachen«, sagte er. »Alles roger. Ihr habt doch Schiss gekriegt und aufgegeben. Ich kann noch.«

»Gut!«, bellte die Chefin. »Raus hier. Da, an die Wand.«

Er krauchte aus dem Kofferraum und taumelte an die Werkstattmauer. Er hielt sich kaum auf den Füßen. Er schwankte. Mit beiden Händen stützte er sich am Beton ab.

»Name?«

»Hach. Trost, Gernot.«

»Geboren?«

»14. – hmm – Juli 1949 in S… Schiltach im Schwarzwald.«

»Eltern?«

»Gerlinde Trost, geborene Allgaier, aus Tennenbronn. Solanus Trost, Bauer.«

»Ausbildung, Beruf?«

»Soziologiestudium in Freiburg, umgesattelt auf Lehramt, Politik und Geschichte, Referendariat am Gymnasium Schramberg. Mitglied einer K-Gruppe, Berufsverbot.«

»Welcher K-Gruppe?«

»Muss ich das sagen?«

»Was spricht dagegen?«

»Ich möchte niemand mit hineinziehen.«

»Also gut. Maoisten?«

»Nein, Trotzkisten.«

»Kontakte zur RAF?«

»Keine.«

»Motivation, hier einzuspringen?«

»Christliches Elternhaus. Katholisch. Mein Vater ist der Industrielle Franziskus Trost, Präzisionsdrehteile. Meine Mutter Annemarie arbeitet ehrenamtlich in der Kirchengemeinde. Ich habe drei Geschwister: Sepp ist der Älteste, mir nach folgen Matthes und Magda. Mein Großvater hieß Ignatz Trost. Er galt als schizophren. Seine zweite Frau kämpfte für das Wahlrecht. Sie starben beide für das, was sie waren. Grafeneck. Dachau. Noch Fragen?«

»Himmelherrgott Sackzement, was für ein Scheißdreck. Was hat das, verflucht, mit Gerlinde und Solanus zu tun?«

»Mist. Das waren die Großeltern.« Er sah zu Boden. Er würde seinen Klarnamen nie vergessen. Niemals würde er seine Legende lernen. Er konnte das einfach nicht.

»Eben. Und Ignatz war dein Großonkel. Merk dir das endlich.«

»Ich bin halt noch nicht recht firm.«

»Okay«, sagte sie und gab ihm eine Flasche Sprudel. Und eine Dose Bier. Ihre Stimme schlug um. Sie wurde mild, fast zärtlich. Die Chefin lächelte, und ihr herbes Gesicht wurde beinahe hübsch. »Trink das. Und dann geh duschen, zieh dich um. Wir treffen uns in einer halben Stunde im Beratungszimmer.«

1

In aller Herrgottsfrühe hetzte Fischer zum Bahnhof. Das Pflaster lief schnurgerade darauf zu. Das Empfangsgebäude mit seinem feingliedrigen Turm, der dem Palazzo Vecchio in Florenz nachempfunden war, lag noch im Dunkel. Zu spät erreichte Fischer das Gleis. Als der Seehas anfuhr, spürte er die Versuchung, vom Bahnsteig auf die Schienen zu springen. Der Lokführer hielt. Fischer drückte die Tür auf und stieg ein. Schwer schnaufend ließ er sich auf seinen Platz fallen und keuchte noch immer, als der Zug Konstanz-Petershausen erreichte. Die Fahrt von Konstanz nach Allensbach ging über die Reichenau. Fischer kannte jeden Meter der Bahnstrecke, die an der Psychiatrie entlangführte. Die Laternen glommen schütter, über den Bauten lag ein diesiges, ungesundes Zwielicht, fernab noch vom Dämmer.

Die Sitze waren schwarz mit kleinen blauen, roten und vor allem gelben Rechtecken. Die meisten waren leer. Die Nackenstützen waren blau, die Wände grau und hellgelb. Fischer schwitzte. Er kriegte kaum noch Luft. Er bekam Panik. Er versuchte, sich an dem zu orientieren, was er sah und was er kannte. Die vereinzelten Mitreisenden nahm er nicht wahr. Die junge Frau in der bunten Strickjacke nahm er erst zur Kenntnis, als sie sich ihm gegenüber aufpflanzte. Sie wirkte wie ein beseeltes Staudengewächs. Die Formen, die sich abzeichneten, waren weich und weiblich, die Gestalt eher klein und auf eine füllige Weise zierlich. Ein hellbrauner Pagenkopf rahmte ihr ebenmäßiges, perfektes Gesicht, die dichten Brauen wölbten sich harmonisch, ihre Augen schienen zu glühen; er hatte sie irgendwo schon mal gesehen. Ihr runder Mund formte vier Worte, die Fischer erreichten: »Sie müssen mir helfen.«

»Das sagen alle«, erwiderte Fischer. Dann verfiel er in sein Schweigen.

Der Seehas fuhr in g-Moll, Fischer erkannte sternenklar b und es, und eine kulturtote Stimme befahl einem Menschen mit Haltewunsch, die Haltewunschtaste zu drücken. Sie kam zur Unzeit, da das Band sich irgendwie verheddert hatte.

»Aber Sie sind doch der Pfarrer der Katharinengemeinde«, insistierte die Frau. »Oder kann es sein, dass ich Sie verwechsle? Aber nein, ich vertue mich schon nicht. Auch wenn Sie Joggingklamotten und diese alberne Kappe tragen.«

»Seien Sie sich da mal nicht so sicher«, sagte Fischer. Jetzt wusste er auch wieder, woher er sie kannte: Sie sammelte in halb Konstanz Kinder ein und brachte sie, zusammen mit ihren eigenen, zum Kindergottesdienst. Sie hatte, wenn er es recht wusste, drei. Drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen, ein Bub und das Mädchen Zwillinge, allesamt im Grundschulalter. Den Kindergottesdienst betreute nicht er, sondern seine Schwester Esther. Diese Mutter kam selber nicht zu seiner Messe, und sie empfing die Sakramente nicht. Ihre Kinder durften bei ihm offenbar nicht zur Erstkommunion, und im Religionsunterricht hatte er sie auch nicht. Sie wohnten wohl außerhalb der Altstadt, wo Fischers Pfarrei lag, am St.-Katharinen-Platz am Ende der Katharinengasse. Sie lebten in einem anderen Stadtteil oder irgendwo im Umland. Daher kannte er die Mutter nicht gut, er behielt nur ihr Bild vor Augen, wie sie vor der Kirche den Mercedes-Bus ausleerte. Der Bus spie die Kinder aus, und es waren weit mehr darin, als hineingehörten.

»Sabine Wagner.« Die junge Frau streckte ihm ihre kleine, feste Hand hin. »Ich bin katholisch, mein Mann und meine Kinder sind katholisch, wir sind getauft, wir besuchen unsere Messe und zahlen Kirchensteuer. Aber die Kirche bei uns draußen im Ort ist ganz klein, und wir haben nicht mal mehr einen eigenen Pfarrer. Wir teilen uns einen mit drei Nachbargemeinden, und er ist damit angeblich total überbeansprucht. Jedenfalls kriegt man ihn nur schwer zu fassen. Schon deshalb haben wir ein gewisses Recht, Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Oder sehen Sie das anders?«

»Nein«, sagte Fischer. »Aber sind Sie für den Namen Sabine nicht ein wenig arg jung? Er muss hoffnungslos aus der Mode gewesen sein, als Sie auf die Welt kamen. Vanessa oder Melanie würde besser zu Ihnen passen.«

»Sabine«, sagte Sabine. »Das war der Wunsch meiner toten Mutter. Sie hatte so lange auf ein Kind gewartet, über 25 Jahre, dass sie nicht mehr darüber nachdachte, ob ihre Namenswahl noch zeitgemäß war. Mein Vater konnte keine Kinder zeugen. Irgendwann fand sich ein Spender. Meine Mutter hat sich Samen spenden lassen. Ich bin ein Spenderkind.«

»Das tut mir leid.« Fischer stockte. »Ich bin übrigens der Justus. Wir können Du zueinander sagen.«

Sabine brach in Tränen aus. Sie schluchzte, fing sich wieder. »Ich weiß es erst seit zweieinhalb Wochen, Herr Pfarrer. Aber ich habe immer gespürt, dass etwas nicht stimmt. Ich möchte meinem leiblichen Vater begegnen.«

Fischer wusste, daraus konnte eine Obsession werden. Wie aus so vielem im Leben. »Und ich soll ihn für Sie finden.« Es war keine Frage, es war eine Feststellung.

»Die Arztpraxis gibt es schon lange nicht mehr. Der Arzt, der das gemacht hat, ist tot. Aber Sie haben doch die Kirchenbücher. Die Taufregister. All das. Da muss das doch drinstehen, wenn man katholisch ist.«

Fischer gab der fremden Frau endlich die Hand. Er spürte jetzt, dass sie fremd war. Fremd und restlos naiv. So dumm konnte man doch gar nicht sein, dass man glaubte, ein Samenspender sei in den Kirchenbüchern vermerkt! Der Seehas erreichte Allensbach, und er stand auf. »Frau Wagner, so einfach ist das nicht. Und wieso wenden Sie sich nicht an Ihre eigene Pfarrgemeinde? Ob er will oder nicht, Ihr Pfarrer ist für Sie zuständig.«

Sabine sah ihn an, mit einem zärtlichen, aber durchdringenden Blick. »Sie sind eine Institution in Konstanz. Allein, was Sie für die Kinder tun. Und für die Erwerbslosen. Für die Menschen mit Sonderbegabung. Und für die ganzen Flüchtenden. Für die geflüchteten Christen vor allem. All diese armen Würmer aus dem Nahen Osten, aus Syrien, dem Irak, Iran oder Afghanistan haben durch Ihr Zutun eine Bleibe gefunden, eine Heimat. Beispiellos. Das Katharinenhaus ist als Einrichtung vorbildlich. Ihr Engagement ist stadtbekannt. Wenn wir Sie nicht hätten. Ja, wissen Sie das nicht?«

Fischer joggte vom Bahnhof Allensbach nach Hegne. Der Radweg verlief unweit der Bahnlinie, die direkt am Gnadensee entlangführte. Der See lag hinter einer Wand aus grauem Nebel. Die Luft war feucht und kalt. Fischer beschloss, nicht oben auf der Radstrecke zu bleiben, parallel zur B33, sondern durch die Reichenau-Waldsiedlung vorbei am Bahnwärterhaus zu laufen. Er hatte sein mobiles Musikabspielgerät dabei, aber er wollte nichts hören als seine Schritte.

Was hatte Sabine Wagner so früh am Tag im Seehas zu suchen gehabt? Hatte sie ihn abgepasst? War sie ihm gefolgt? Oder war es nur wieder einer dieser gotteslästerlichen Zufälle? Sie würde ihn nicht in Ruhe lassen. Sie würde wieder auf ihn zukommen. Leute wie sie kamen immer wieder.

Sarah lachte. Sie lachte ihr perlendes, juchzendes, johlendes Lachen, das wild war und ungebändigt, das von irgendwoher kam, von draußen, aus einem fremden Universum, in dem es andere Regeln gab. Es war nicht zügellos, es gehorchte eigenen Gesetzen, doch es durchbrach die Grenzen des Anstands und der Konventionen, die Fischer, würgend, akzeptierte. Er sah seine zehn Jahre jüngere Schwester vor sich, wie sie in die Hände klatschte. Ihr schwarzer Pferdeschwanz wippte, ihre Mandelaugen funkelten. Es war ihm nicht wohl in seinem Korsett, gegen das sein Herz schlug, aber Sarah kümmerte das nicht. Sie zwang ihn hinein in ihre Welt, indem sie ihm ihr Lachen als Klingelton auf das Handy spielte. Fischer begriff nicht, wie sie das geschafft, er wusste nicht, wer ihr dabei geholfen hatte. Er fragte nicht, weil er sie nicht verletzen wollte. Aber wenn ihn seit seinem 43. Geburtstag, der erst wenige Wochen zurücklag, einer anrief, dann erschallte Sarahs Lachen. Ihr Lachen war ihr Geburtstagsgeschenk, und es ging ihm durch Mark und Bein.

Fischer nestelte in seinem Anorak. Er nahm das Handy nur mit, weil er Angst hatte, dass er sich sonst nicht wehren konnte. Wenn wieder eine Attacke kam. Es ging um den Notruf, den er beizeiten tätigen musste. Sonst gab es keinen Grund. Er wollte mit niemandem sprechen. Das ging regelmäßig schief. Einer erreichte ihn immer.

»Ja?« Fischer drückte das Lachen weg. Er keuchte ein wenig, nicht zu sehr. Er lief.

»Justus?« Es war die Mutter. »Wo bisch?«

»Laufen«, sagte Fischer.

»Die Oma ist gestern Nacht gefallen. Sie wollte aufs Klo und ist die Stiegen hinabgehagelt. Es ist nichts passiert. Kein Oberschenkelhalsbruch. Aber sie hat Hämatome. Der halbe Hintern ist blau. Der Opa hat erst nichts erzählt. Der hat es allein mit ihr ausgemacht und sie wieder in ihr Bett gelegt. Dann ist die Hannah jetzt aber in der Frühe hin, weil sie ja nach dem Rechten sieht, ehe sie die Kinder versorgt und zum Schaffen zur dir und ins Pfarrbüro geht. Sie hilft ja auch im Haushalt, nachdem es dir selber zu viel wird, was jeder versteht, und da sitzt der Opa in der Küche am Tisch, einen Muckefuck vor sich, und sinniert. Beim nächsten Mal, sagt der Opa, geht es schief. Und er garantiert für nichts.«

»Das ist nicht wahr«, sagte Fischer. »Gib acht, was du sagst.«

»So geht es nicht weiter. Es sind nicht meine Eltern! Ich bin selber schon in einem Alter, wo ich auf mich aufpassen muss.«

»Das musst du garantiert«, erwiderte Fischer, »denn ich kann es nicht. Ich kann nicht mal auf mich selber aufpassen, sonst wär ich nicht eingeliefert worden, und ich konnte nicht auf Rahel aufpassen, sonst wär sie nicht tot.«

»Hör auf«, sagte die Mutter, »du warst ein kleiner Bub, und du konntest nichts dafür. Wie oft muss man dir das noch sagen.«

»Das spielt keine Rolle«, erwiderte Fischer, »wie klein ich war. Ich hab’s verwirkt. Dass das alles doch noch hochkommen musste, ist ein Unglück. Oder auch nicht. Ich habe jetzt über ein Jahr gebraucht.«

»Für was?«

»Um zu begreifen, dass ich nicht mehr auf die Beine falle. Es hat mit der alten Geschichte zu tun. Als endlich herauskam, wie es gewesen sein musste, ist alles wieder hochgespült worden. Rahel war ja noch so klein. Sie war doch erst fünf. Ich hätte sie da auf dem Parkplatz nicht alleinlassen dürfen. Ich fühle mich schuldig. Ich verzweifle daran. Ich kann nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit.«

»Heißt was?«

»Das wird man sehen. Immerhin wissen wir jetzt schon eine ganze Weile, was damals passiert ist, und es wird nicht besser.«

»Meine Güte, du warst ein achtjähriger Bub. Benimm dich endlich wie ein Mannsbild! Tu was. Es geht so nicht weiter. Die Oma braucht Pflege. Die zwei Alten können das allein nicht mehr stemmen.«

Wir reden über zweierlei Dinge, dachte Fischer. Meine Schwester Rahel ist seit 35 Jahren tot. Die Umstände, die dazu geführt haben, kannten wir ewig lang nicht. Die Gewissheit, die wir nun seit vorigem Sommer besitzen, bringt uns keinesfalls wieder zusammen. Es war ein Unfall, ich bin nicht direkt daran beteiligt gewesen, und wie immer ist niemand von uns schuld. Rahel wurde überfahren. Die Frau lud das Kind ins Auto und beging Fahrerflucht. Dann versteckte sie die Leiche, und erst als alte Frau legte sie ein Geständnis ab. Kein Mensch hat mir jemals Vorwürfe gemacht. Wir haben Verschlupferles gespielt, und Rahel ist verschwunden. Das Trauma hat uns alle auseinandergetrieben. Jeder sorgt seither für sich. Dann geht es um die Oma, und da treffen wir uns sowieso nicht. Weil jeder in der Familie weiß, wie es mit der Oma laufen soll. Nämlich stressfrei und kompatibel. Und weil jeder dafür eine eigene Idee hat, aber kein Mensch die Verantwortung übernimmt. Die Mutter am allerwenigsten.

Die farblose Landschaft fuhr an ihm vorbei wie ein Film. Fischer kam es vor, als ob nicht er sich bewegte, sondern als ob er stünde, und um ihn her ruckte und zuckte die Welt. Es war kein sanftes Gleiten mehr, wie sonst in der Gleichförmigkeit des Laufens, sondern ein Schucken und Schaukeln wie auf einem Schiff. Fischer wurde sich vollends fremd, wie ihm alles Äußere fremd war. Die Szene schluckte ihn und riss ihn mit fort ins Nichts. Am Ende blieb, hinter dem Schleier aus Nebel, die schwindelnde Leere.

»Bist du noch dran?«, fragte die Mutter. Sie klang aufs Mal besorgt und gar nicht mehr abweisend hektisch wie gerade eben noch. Die Geschäftigkeit fiel von ihr ab, und zum Vorschein kam ein Haufen Elend.

»Nein«, sagte Fischer. Er merkte, dass er nicht stotterte. Er war kein Stotterer mehr. Vielleicht würde er nie mehr im Leben stottern.

»Es ist keine Schande, wenn man sich in der Lebensmitte ausgebrannt fühlt und in eine Krise gerät. Depressionen sind vor Gott ohne Makel. Aber man darf sich nicht darin gefallen. Und du willst dir ja nicht helfen lassen. Von keinem von uns.«

Aha, Themenwechsel. Jetzt ging die alte Leier los. »Ihr könnt mir nicht helfen, Mama. Ich kann mir nur selber helfen. Und ich wi… wi… will so nicht mehr.«

»Nimmst du wenigstens deine Medikamente noch?«

»Ja, Mama.« Lüge. Verstoß gegen das achte Gebot, nachdem er schon gegen das vierte verstoßen hatte. Es fiel ihm gemeinhin nicht mehr auf, wenn er seine Mutter verachtete und sich ihr gegenüber verstellte. Ihr Verhältnis war nie besonders innig gewesen, obwohl sie ihn scheinbar vor den ganzen anderen Geschwistern bevorzugte und verzog. Auch wenn er die teuersten Geschenke bekam, lehnte sie ihn insgeheim ab. Die Mutter hatte ihm nie verziehen, dass er an einem schönen Sommertag ohne die kleine Schwester vom Spielen heimkam und dass er auf die Frage, wo Rahel geblieben war, nur den Rotz hochzog und sich mit dem Ärmel quer übers Gesicht wischte. Danach hatte er mit dem Stottern angefangen. Das von seiner Umgebung als Unwille interpretiert wurde, als Weigerung, sich zu äußern, als innerer Widerstand, als Protest und bewusst auferlegte Qual. Man schalt ihn, er sei überzwerch. Es hatte alles an diesem kleinen See angefangen, an den Justus mit Rahel gegangen war und von dem er allein zurückkehrte. Er meinte sich zu erinnern, dass er trotz der Hitze ein langärmliges Hemd getragen hatte, rotkariert war es gewesen, dazu die Lederhose mit den Hirschhornknöpfen, aber er mochte sich irren. Bei der Lederhose nicht, aber vielleicht bei dem Hemd. Wenn seine Arme nackt gewesen waren, hätte er das eigentlich noch wissen müssen, weil das eine körperliche Erinnerung ist, wenn Haut auf Haut trifft. Und das Gedächtnis des Leibs beherrscht die Seele bis in den Tod.

»Jetzt sag doch was.«

»Ja, Mama. Was meint eigentlich der Va… Va… Vater dazu?« Er war doch noch nicht erlöst. Aber gleich würde er wieder zu stottern aufhören. Das Stottern kam in Wellen.

»Wie immer. Dein Vater macht sich unentbehrlich. Er ist überall, nur nicht da, wo er gebraucht wird. Mit dem Opa zu debattieren, das traut er sich nicht. Hat er sich nie getraut. Ist ja auch zwecklos.«

Ich muss wieder gesund werden, dachte Fischer. Ich muss wieder mittun. Bloß, wie geht das? Wenn ich so inständig nicht mehr will und nicht mehr kann. »Wenn das so ist«, sagte Fischer, »finde ich heute noch eine Lösung.«

»Ich wusste, dass du das tust, mein Bub. Ich wusste, du lässt uns nicht im Stich.«

Keine hundert Schritte weiter lachte wiederum Sarah. Ihr Lachen war forscher als vormals. Fordernder und weniger irr. Sie schien etwas ganz Bestimmtes zu wollen, und so war es dann auch.

»Fischer, bist du’s?«

Giulia. Um diese Zeit.

»Wer sonst.« Du hast dich nach unserem Toskanaurlaub voriges Jahr nie wieder gemeldet. Ich mich auch nicht, aber das hatte andere Gründe. »Giulia. Ist was passiert? Wo bist du?«

»Wo schon. In Florenz.« Sie stockte. »Mensch, Justus. Hör mal, ich weiß, dass das nicht richtig war. Also, einfach abzutauchen. Aber es gab da ein paar Probleme. Und du hättest ja auch mal was von dir hören lassen können. Wie geht es dir?«

»Gut«, sagte Fischer, »sehr gut.«

»Das freut mich«, entgegnete Giulia. »Ich hatte eine etwas schwere Zeit. Das ist jetzt vorbei, und ich blicke nach vorn. Beruflich habe ich mich wieder gefangen. Mit der Familie ist es auch im Lot. Beide Kinder studieren. Der große Sohn in Mailand, der kleine hier in Florenz. Mit dem Ex-Mann habe ich neuerdings guten Kontakt. Was will man mehr. Eigentlich ist es eine Kleinigkeit, um die ich dich bitten wollte.«

»Ah ja?«

»Ja, schon. Aber es ist schwierig, hier am Telefon. Wo bist du überhaupt?«

»Laufen.«

»Was?«

»Laufen. Ich renne ein Stück um den Gnadensee.«

»Tatsächlich? Du läufst? Und dabei kannst du so locker reden?«

Ich habe kaum was gesagt, dachte Fischer. Schnaufte.

»Ich würde dich um einen Gefallen bitten. Ich muss eh mal nach Deutschland. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich einfach in Konstanz vorbeikommen. Ich bringe einen Gast mit.«

»Kein Ding«, sagte Fischer. Und dachte an die Oma. »Kein Ding«, meinte sie immer und strahlte ihn an, »so heißt das doch heutzutage, wenn etwas degenmäßig dagegen geht, nicht wahr? Kein Ding.«

Er war angegriffen worden. Aber sie sagten, er sei es selbst gewesen. Er selbst habe sich so zu Fall gebracht. Er glaubte ihnen nicht. Er hatte sie gesehen. Sie hatten Umhänge angehabt, mit überwiegend schwarzen, aber auch bunten – gelben, blauen, roten, grünen – rechteckigen Filzplättchen, gesäumt von Pailletten; Köpfe und Gesichter verhüllt, nicht mit Larven, sondern mit Hauben, die nur die Augenschlitze frei ließen. Obenrum wirkten sie wie muslimische Frauen, die einen Tschador trugen, einen Niqab oder Hidschab, oder eine Burka, so genau kannte sich Fischer da nicht aus. Jedenfalls eine Vollverschleierung. Weit gefehlt. Einer der Hänsele hatte auffallend blaue Augen gehabt. Und untenrum trugen sie Beinkleider mit silbernen Glocken. Es waren wahrscheinlich Männer, Mitglieder der Überlinger Hänselezunft. Hästräger mit einer Kappe oder Haube. Sie hatten Rüssel, sie trugen vor der Brust ein weißes Schweißtuch und am Hinterkopf einen Rotfuchsschwanz. Dieses bedeutende Narrensymbol wurde oft als Zeichen der Schläue gedeutet, aber Fischer wusste, das war ein Irrtum. Bereits Bilder aus dem Mittelalter belegten, dass Narren und Krüppel Fuchsschwänze undSchellen trugen. Da sie kein Ebenbild Gottes sein konnten, wurden sie als Heiden gebrandmarkt, und der Fuchsschwanz war ein Zubehör des Teufels. Der Fuchs galt keinesfalls als klug; vielmehr stand er als Sinnbild für Habsucht, Bosheit, Verschlagenheit, falsches Geschwätz, Charakterlosigkeit, Sünde und Betrug. Der Fuchs war gleichbedeutend mit dem Teufel. Mit der Narrenfigur des Hänsele wurde im Spätmittelalter auch dessen Fuchsschwanzsymbol in das Fasnachtsgeschehen übernommen.

Was die beiden Hästräger an seiner Joggingstrecke verloren hatten, wusste Fischer nicht. Aber es war an der Fasnacht gewesen, am Fasnetssamstag, wo die Hänsele traditionell ihr Flecklehäs anlegten und loszogen. Sie sollten Überlingen nicht verlassen. Doch die beiden waren ausgebüxt, um den Bodensee herumgefahren und vermutlich besoffen in den Seehas gestiegen. Wieso sie bei der Psychiatrie Reichenau gelandet waren, konnte er sich nicht erklären. Es war Nacht gewesen, Mitte Februar, und zappenduster. Eigentlich war es erst am frühen Abend. Fischer hatte Ausgang gehabt. Die Erlaubnis, ein paar Meter allein zu laufen.

Doch, es waren zwei Männer gewesen. Keine Frauen. Das hatte Fischer am Schuhwerk klar erkannt. Außerdem steckten in dem Hänselehäs immer Männer. Darin hatten Frauen von jeher nichts verloren. Sie hatten Fischer erst gestellt und dann niedergeschlagen. Er war blutend am Boden liegen geblieben. Bewusstlos und halb erfroren hatte ihn eine Pflegerin, die eine rauchen wollte, Stunden später auf dem Psychiatriegelände gefunden. Und zurück in die Station und auf sein Zimmer gebracht. Am nächsten Tag kriegte er keine Luft mehr und es bestand der Verdacht auf eine Lungenentzündung. Der erhärtete sich nicht. Fischer wurde untersucht und war körperlich gesund. Luft bekam er trotzdem keine. Er wollte Strafanzeige erstatten, doch man lachte ihn hinter kaum vorgehaltener Hand aus. Die Sache war dem Umstand geschuldet, dass er hochgradig spann. Der Übergriff war fiktiv, ein Irrtum seiner geschundenen Seele. Keine Sau hatte ihn angegriffen. Er war gestolpert und liegen geblieben, die Medikamente hatten ihn sediert. Seine Verletzungen kamen vom Aufprall und davon, dass er um sich schlug. Er hatte sich selber zerkratzt, im Gesicht vor allem, an den Schläfen und am Hals, das war unter den Fingernägeln nachweisbar.

Fischer spürte zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben eine Ohnmacht, die total war. Er konnte gegen den Widerstand der Ärzte, die er als Privatpatient bezahlte, nicht aufbegehren. Sie lachten inwendig. Doch je wütender und jähzorniger Fischer wurde, desto mehr meldeten sich Erinnerungen zurück, die er verschüttet geglaubt hatte. Er fasste es nicht, was er plötzlich wieder zusammenbekam. Es nützte ihm nichts, nicht vordergründig, aber auf längere Sicht vielleicht schon.

Die Männer waren nicht jung gewesen und auch nicht schlank. Sie waren mindestens in Fischers Alter. Das redete er sich wenigstens ein. Gewiss dünkte ihn, sie hatten auf die Stimme gedrückt, die durch die Haube dumpf klang. Sie hatten kein Bodenseealemannisch gesprochen, aber auch kein reines Hochdeutsch. Außerdem hatten sie keinen echten Akzent. Das fand Fischer komisch. Dass er sich an eine völlig fehlende Verortung entsinnen konnte. An eine universelle Heimatlosigkeit. Was sie gesagt hatten, entzog sich ihm, aber es kam darauf an, wie sie es taten. Er wurde nicht schlau daraus. Jedenfalls hatten sie ihn gepackt und überwältigt. Dann hatten sie auf ihn eingetreten. Mit ihren Stiefeln einer Modemarke, mit der Fischer nichts zu tun haben wollte. Auch ältere Leute trugen heutzutage solche Stiefel. Mit Schnürsenkeln, die von der Farbe her nicht passten.

Siebeneinhalb Monate war das nun schon her. Fischer kam es vor, als sei es erst gestern gewesen. Sie hatten in der Nacht gestanden, jenseits der Laternen, und ihn abgepasst. Dann waren sie auf ihn losgestürmt und hatten ihn niedergestreckt. Wortlos, effektiv und schnell. Er hatte am Boden gelegen, auf dem Rücken, und sie hatten mit den Stiefeln auf ihn eingetreten. Vorsichtig. Kontrolliert. Beinahe zaghaft. Als hätten sie die Weisung, ihm wehzutun, ohne Spuren zu hinterlassen. Was freilich ein Unsinn war, es entsprach nur so einem Gefühl, das sich möglicherweise durch die Wirkung der Medikamente erklären ließ. Woher die Kratzer kamen, die Hämatome und die Hautabschürfungen unter seinen Fingernägeln, das wusste Fischer nicht. Offenbar hatte es einen Kampf gegeben. Doch die Hänsele hatten weiße Handschuhe getragen, und er konnte es sich nur so erklären: Es war seine eigene Haut, aber das änderte nichts daran, dass die Hänsele ihn tatsächlich überfallen hatten. Erst waren sie stumm gewesen, doch plötzlich hatten sie angefangen, miteinander zu sprechen. Sie verhandelten über etwas, das mit dem, was sie taten, nichts zu tun hatte. An mehr konnte sich Fischer nicht entsinnen. Aber es war immerhin etwas. Es war weit mehr, als er zu hoffen gewagt hatte.

Fischer glaubte nicht wirklich, dass es Hintermänner gab. Es war vermutlich ein dummer Zufall gewesen. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Sicher war er sich nicht. Dass ihm Leute, denen er im Weg war, einen Denkzettel verpassen wollten, konnte er sich schon vorstellen. Bestimmten Kreisen war er ein Dorn im Auge. Wieso sich zwei Hänsele an ihm vergriffen, als es ihm dreckig ging und er in der Psychiatrie gelandet war, das entzog sich allerdings jeder menschlichen Vorstellung. Der Hänsele war ein vornehmer Narr. Er verhielt sich anständig, charmant, galant – er schnurrte, er redete weises Blech, aber er verletzte nicht. Niemals. Ein echter Hästräger wäre zu so etwas kaum fähig gewesen. Aber so, wie sich immer wieder Frauen ins Zottelgewand verirrten, so kamen vielleicht auch Kriminelle darin unter. Oder wenigstens ortsfremde Alkoholiker.

Dieser Überfall zählte zu den Dingen, die einen bleibend verunsichern konnten. Fischer war von jeher unsicher genug. Dennoch glaubte er, dass sich der Sachverhalt noch aufklären konnte. Das sagte ihm sein Gottvertrauen. Komisch war diese Ortlosigkeit. Als hätten sich die zwei Männer das Hänselehäs nur geborgt. Die gehörten da nicht hinein, aber sie gehörten auch sonst nirgends dazu. Das war es ja. Vermutlich hatten sie sich auch die Stiefel nur geliehen.

Wo kommt einer her, der keine Heimat hat? Den meisten hört man ihre Herkunft ja an. Häufig sind sie von hier. Und wenn sie nicht von hier kommen, hört man das erst recht. Diese beiden Hänsele wirkten wie von einem anderen Stern. Das war wirklich seltsam. Und freilich verwaschen, weil es keine konkreten Inhalte gab, an die sich Fischer entsinnen konnte. Das Ganze war ein Rätsel. Aber irgendwann würde ihm wieder einfallen, worüber die beiden gesprochen hatten. Der Überfall hatte ihn gewarnt. Seither war er jedenfalls vorsichtig. Noch vorsichtiger als vorher schon. Man konnte gar nicht vorsichtig genug sein. Man durfte es nur nicht zeigen. Sonst galt man gleich als labil. Als nicht belastbar und krank. Als phobischer Schwankschwindler.

Fischer erkannte aufs Mal, dass ihn die Sitze im Seehas an die Hänsele erinnert hatten, wegen den Rechtecken und den Farben, nur das Grün hatte gefehlt. So war die Panik plötzlich erklärbar. Aber wieso war sie in der Sekunde aufgetaucht? Warum kam die Assoziation erst jetzt? Monate später? Unzählige Male war er mit dem Seehas gefahren, und nichts war geschehen.

Wo es passiert war, hatte er kein Handy dabeigehabt. In der Anstalt hatten sie es ihm abgenommen. Als sie es ihm wieder aushändigten bei der Entlassung, lud er es so schnell wie möglich auf. Fischer würde nirgendwo mehr hingehen, ohne erreichbar zu sein. Das nahm er sich wenigstens vor. Dabei hatte er keine Ahnung, wer ihm helfen sollte. Immerhin gab es den Notruf, und es gab die beständigen Gebete, den ewig erneuerten Bund, den unabreißbaren Dialog mit Gott. Letzterer war aber unzuständig, wenn Fischer gefällt am Boden lag. Und auf einmal fiel es ihm ein: Sie hatten ihre elend langen Peitschen dabeigehabt, man hieß sie Karbatschen und benutzte sie zum Schnellen. Durch einen komplexen Bewegungsablauf des gesamten Körpers führte man ein ohrenbetäubendes Knallen oder Klepfen herbei. Der Arm formte dabei die Zahl Acht. Die Acht war eine heilige Zahl. Im christlichen Mittelalter symbolisierte sie Geburt, Neubeginn, Taufe, Auferstehung und Glück. Die Acht war das Symbol des Neuen Bundes. Er wurde besiegelt durch das Blut des Herrn.

Die Karbatschen kamen irgendwo aus dem Osten. Die Hirten trieben damit das Vieh zusammen, die Bauern lenkten mehrspännige Ochsenkarren, die Essensträger hielten sich so die Pestkranken vom Leib. Die Hänsele hingegen kämpften gegen die Kirchenglocken an und störten den eucharistischen Mittelpunkt des Gottesdienstes, die heilige Wandlung. Wieso hatte er diese Peitschen vorher nicht gesehen? Ob die Hästräger mit diesem brachialen Werkzeug auf ihn losgegangen waren und er hatte es verdrängt? Er musste den Opa fragen, was er dazu meinte.

Der Großvater war der Einzige gewesen, der Fischer ernstgenommen hatte. »Das sind zwei Teufel gewesen«, sagte er, »der Hänsele ist die Ausgeburt des Teufels. Hansel oder Hänslin heißt ja nichts anderes als Tod und Teufel, und der Hänsele trägt von jeher das Teufelshäs. Er leugnet Gott und steht für das Böse, den Tod.«

Wie immer, wenn es etwas zu ergründen gab, hatte der Großvater sich viel Mühe gemacht. Tagelang hatte er sich in seiner Bibliothek vergraben und zusammengetragen, was er vom Ursprung dieser Fasnetsfigur finden konnte. Das Häs, die Fasnachtstracht der Überlinger Hänsele, wurde erstmals in einem Ratsprotokoll des Jahres 1430 erwähnt. Im gleichen Jahr wurden die Juden ausgewiesen, seitdem kam es in der Stadt zu keiner Neubegründung einer jüdischen Gemeinde mehr. Der Hänsele stammte dem Opa zufolge nicht nachweislich aus einem Krieg, wobei er für Kriege instrumentalisiert wurde. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte Überlingen als freie Reichsstadt für einen Feldzug in Oberitalien, den Kaiser Karl V. unternahm, eine Truppe von 100 Mann zu stellen. Sie wurde von der größten Zunft, den Rebleuten, rekrutiert. Bevor sie hinausmarschierten, wurde die heilige Messe gefeiert, die alle besuchten bis auf einen. Dieser blieb dem Gottesdienst fern und zog stattdessen durch die Wirtshäuser. »Der Legende nach ist er als Einziger nicht heimgekehrt«, erklärte der Opa. »Er ist im Feld geblieben und wird seitdem durch den Hänsele, den man auch ›den Toten‹ heißt, symbolisiert. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde er zu einem Söldner, der mit seinem Karbatschengschnell, der Peitschenknallerei, vor dem Münster St. Nikolaus die heilige Wandlung gestört hat und mit seinem Bettelsack so arg hinter dem Geld her war, dass es alle gruselig fanden. Warum er sich derartig gottlos verhielt, bleibt rätselhaft. Als Toter gehört er zu den ewig Verdammten, die keine Aussicht auf Erlösung haben. Vom Hänsele geht also eine Mahnung aus. Er will davor warnen, es ihm gleichzutun.«

Während vom Fasnetssamstag bis zum Fasnetsdienstag Hunderte von Hänsele durch die Straßen zogen, zeigten sie sich beim Schwertletanz Anfang Juli nur vereinzelt. Hier rückten ihre Rollen als Geächtete und Geister ins Zentrum, und da war der Hänsele Fischer noch einmal begegnet. Mit den Großeltern war er gen Überlingen gefahren, um sich das Schauspiel in der Altstadt anzugucken. Der Opa hatte sich tagelang darauf vorbereitet, die Oma lächelte höflich und mit zittrigen Lippen. Sie trug ein luftiges Sommerkleid, das ihr die Mutter genäht hatte und das sich an ihre sportlichen Rundungen schmiegte. Den Ausführungen des Großvaters konnte sie sichtlich nicht mehr folgen.

»Ja was«, machte die Oma, »i wo. A so. Kein Ding.«

Sarah hatte einen Krampfanfall gehabt und durfte nicht mit, weil sie das Treiben und Tanzen der Trachtenträger mit ihren strammen Schößen, den weitschwingenden Röcken und den goldglitzernden Radhauben nur aufgeregt hätte. Das Bad in der Menge war an solchen Tagen Gift für sie. Wenn sie gestresst war, half nur Ruhe, und Schwester Hannah hatte sie mit zu sich heimgenommen.

Fischer hielt das Spektakel gut aus. Es war Sommer, es war hell und heiß, die Bäume voll schwerem Laub, nichts erinnerte an die Nacht am Fasnetssamstag, und ein Hänsele allein tat Fischer nicht das Geringste. Die Narren waren ihm ja nicht unvertraut, und er konnte das Geschehene ausblenden. Gebannt folgte er dem Schauspiel und den Darbietungen des Opas, der alles, was sie sahen, kommentierte.

Die Schwerttanzkompanie wurde früher durch die Rebleute gestellt, der Schwertletanz 1646 erstmals in einem Ratsprotokoll erwähnt. Bis 1870 war er Bestandteil der Fasnacht. Heutzutage wurde er nur noch einmal im Jahr zum Abschluss der zweiten Schwedenprozession aufgeführt, die auf ein Gelübde aus dem Dreißigjährigen Krieg gründete. Die beiden historischen Schwedenprozessionen wurden zum Dank für die Erhaltung der Stadt bei der Belagerung durch schwedische Truppen feierlich gelobt.

Der Großvater hatte sich Notizen gemacht, Stichwörter auf Karteikärtchen, aus denen er frei referierte. »Als am Vormittag des 11. Juli 1632, einem Sonntag, alle beim Gottesdienst waren, standen unter Herzog Bernhard von Weimar erstmals schwedische Truppen vor den Toren der Stadt. Sie wurden zum raschen Abzug gezwungen. Daran erinnert die erste Juli-Prozession. Die zweite gemahnt an die Belagerung und Beschießung vom 23. April bis 16. Mai 1634. Die Bürger leisteten erbitterten Widerstand und lehnten es ab, die Stadt zu übergeben. Sie hatten dafür Gottes Beistand. Bevor es am 29. April zum großen Sturmangriff kam, erschien einigen frommen und tapferen Überlingern am Luzienberg die Muttergottes, die zum Durchhalten motivierte. Das war allerhand, und am 16. Mai zog General Horn mitsamt seinen schwedischen Truppen wieder ab. Und wieder gelobte die Bürgerschaft, ›für uns und unsere Nachkommen zu ewigen Zeiten geltend, dass wir und unsere Nachkommen den Tag des feindlichen Abzuges alljährlich mit Prozession, Te Deum und anderem Gottesdienst heiligen und feierlich halten und das Bildnis der Jungfrau Maria mit ihrem Kinde in einem Kranz eingeschlossen, silbern herstellen und als Siegeszeichen bei der Prozession umtragen zu lassen.‹ Dieses Gelübde wird gehalten bis zum heutigen Tag.«

Hunger, Flöhe, Hass. Pest, Krieg, Tod: Existenzielle Bedrohungen beherrschten die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, zu dem 1632 bis 1648 auch der Seekrieg auf dem Bodensee zählte. Überall sorgte die Natur dafür, dass sich die Krisen verschärften. Ab 1570 wurde es immer kälter. Eine kleine Eiszeit brachte nasse Sommer und extrem lange Winter, sie zwang Bauern, Fischer und Winzer in die Knie. Fischer verstand, dass daraus eine Symbolik geschaffen werden musste, die für die Ewigkeit Bestand hatte. »Nur das 20. Jahrhundert war schlimmer«, endete der Großvater. »Nie zuvor hat sich die Menschheit teuflischer aufgeführt.«

»Und nie hat sie so Gottähnliches geleistet«, sagte Fischer. Wo hatten sie den Satz, den sie vereint zusammenbrachten, nur gemeinsam gelesen?3 »Meinst du eigentlich, dass es den Teufel wirklich gibt? Oder sitzt das Böse bloß im Menschen?«

Der Großvater strich sich eine widerspenstige weiße Strähne aus der Stirn und hielt sie am Hinterkopf fest. »Wenn die heilige Maria den Leuten erscheint, ist das die eine Sache. Ich glaube, der Teufel geht den anderen Weg. Er sucht sich zur Verkörperung immer einen Narr aus.«

Als Fischer die zwölf, dreizehn Kilometer gejoggt war und die Konstanzer Altstadt im Dauerlauf durchquerte, umhüllte der Nebel das Dämmerlicht. Kein Kind stolperte zur Schule, kein Erwachsener hastete zur Arbeit. Es fing an zu nieseln und ein kalter Wind strich durch die Fußgängerzone. Bei dem Heidenwetter waren kaum Leute unterwegs. Fischer fiel ein, dass es Sonntag war, der letzte Tag im September. Und dass er eigentlich den Gottesdienst hätte halten sollen, dass er aber seine Krankschreibung hatte verlängern lassen und vertreten wurde. Auch daheim hatte er Unterstützung. Er bewältigte seinen Alltag schon seit bald einem geschlagenen Jahr nicht mehr. Nachdem er aus der Anstalt entlassen worden war, hatte sich an diesem Zustand nichts verbessert. Er brauchte Hilfe, und er fürchtete und ersehnte den Tag, an dem er wieder vollends auf eigenen Füßen stand.

Anstatt direkt zurück zum Pfarrhaus zu gehen, machte er einen kleinen Umweg und kam am Kaiserbrunnen vorbei. Ende des 19. Jahrhunderts war er auf der Marktstätte im Herzen der Altstadt errichtet worden. Auf einer Steinpyramide standen die Kaiserstandbilder von vier deutschen Dynastien: Heinrich III. (Franken), Friedrich Barbarossa (Hohenstaufen), Maximilian I. (Habsburg) und Wilhelm I. (Preußen).

Nachdem die Kaiserstandbilder 1942 als »Metallspende des Deutschen Volkes«demontiert worden waren, wurden sie 1990 durch karikaturartige Büsten von Gernot Rumpf ersetzt; umrundet von einem dreiköpfigen Pfau mit Papstkronen sowie weiteren Figuren, die satirisch auf das Konstanzer Konzil und andere Episoden der Stadtgeschichte anspielten. Daneben stand ein eigener kleiner Brunnen mit Skulpturen von wasserspeienden Seehasen, die freche Hasenfratzen und Fischschwänze hatten. Fischer mochte sie sehr, weil sie ihn an verzauberte Nymphen erinnerten, an revoltierende Nixen. Sie schienen ein geheimes Wissen zu besitzen, hexengleich, und waren für jeden Jux zu haben. Schon als Jugendlicher war er, wenn er nicht mehr weiterwusste, manchmal zum Kaiserbrunnen gegangen, um sich von den Seehasen Stärkung zu holen.

Bevor Fischer krank wurde, sollte er in einer päpstlichen Kommission mitarbeiten, die sich erst um Selig- und Heiligsprechungsverfahren und dann um Teufelsaustreibungen kümmerte. Er hatte diesen Antrag, der ihn vorigen Sommer in Italien ereilt hatte und scheint’s direkt von einem Boten Seiner Heiligkeit entsendet worden war, nicht an sich herangelassen. Er hatte äußerst unwillig reagiert. Daraufhin war aus Rom nichts mehr gekommen. Aber vielleicht bestand zwischen diesem Himmelfahrtskommando aus dem Petersdom und dem Zuschlagen der Überlinger Hänsele irgendein Zusammenhang. Fischer hatte sich das öfter überlegt. Dass sich Geistliche des Vatikans in einem Teufelshäs versteckten, um ihn für seinen Unwillen und Ungehorsam abzustrafen, erschien ihm allerdings selber lachhaft. Dass die beiden rüsselschwingenden Haubenträger auf dem Psychiatriegelände auftauchten, wo sie garantiert nichts verloren hatten, machte die Sache zwar rätselhaft, aber man durfte sich nicht ins Wahnhafte hineinsteigern. Bloß – war die Ortlosigkeit der beiden eine teuflische Metapher? Ein diabolisches Gleichnis? Ging es mit dem Teufel zu, sobald die Heimat nichts mehr zu melden hatte? War der Teufel los, weil Fischer es vorzog, daheim zu bleiben, anstatt in der Fremde Exorzismus zu betreiben?

Wieso bloß war der Teufel hinter ihm her? Das war er die ganze Zeit, seit vorigem Sommer schon, auch wenn er sich nur einmal persönlich gezeigt hatte. Am Fasnetssamstag war er gleich zu zweit aufgetreten, als hätte einer nicht gereicht. Was wollte er von ihm? Fischer suchte bei den Seehasen Rat. Schon oft hatten sie ihm mit ihrer stoischen Keckheit geholfen. Und ihm fiel ein, dass die sogenannten Seehasen ja auch eine überschaubare Konstanzer Narrengesellschaft bildeten, die am 11.11., also in sechs Wochen, als Maskenträger mit den anderen Zünften die Fasnacht eröffneten. Ob die Seehasen-Hansele mit dem Satan paktierten, ahnte Fischer nicht. Am Brunnen waren es vier wasserspeiende Seehasen, drei zur Linken, einer zur Rechten, dazwischen zwei löwenkopfzwergfischartige Missgeburten. Obwohl die Seehasen in hohem Bogen Wasser spien wie wild, konnte der dritte von links plötzlich sprechen. »Du glaubst es nicht, aber ich bin eine Marienerscheinung.«

Da wusste er, dass er seine Medikamente wieder nehmen musste. Wegen Sarah, die daheim auf ihn wartete, musste er wieder gesund werden. Wegen wem sonst. Laut sagte Fischer seinen Lieblingssatz aus dem Johannesevangelium, 14,19b: »Ich lebe und ihr sollt auch leben.«

In dem Kabuff war es stickig und stockfinster. Er konnte nichts sehen, er schwitzte und kriegte kaum Luft. Das Boot war für sechs oder sieben Personen zugelassen, sie waren mindestens 20. Der Schlepper hatte gesagt, die Überfahrt dauere eine Dreiviertelstunde, jetzt waren sie aber schon über zwei Stunden unterwegs.

Er hatte sich für diesen beschissenen Auftrag nicht beworben, sie hatten ihn dafür ausgesucht. Sie hatten ihn erwählt und sich an seine Fersen geheftet. Davor hatte er für die Konstanzer Kripo mehr oder minder harmlose Jobs erledigt, im Drogen- und Strichermilieu. Es ging meistens darum, an Hintermänner zu kommen. Ein paarmal hatte er Pech gehabt, und aufgehängt wurden die Kleinen. Vor zwei Jahren gelang ihm dann ein größerer Coup, eine Dealerbande flog auf, die harte Drogen über Italien und die Schweiz an den Bodensee brachte. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen trug ihm so langsam einigen Respekt ein, und plötzlich klingelte das Handy. Es war das Bundesamt für Verfassungsschutz, das sich mit »Hallo?« meldete. Sie meldeten sich immer mit »Hallo?«. Daran erkannte man sie.

In der Leitung hing eine Frau Sauer. Sie war beim BfV als Oberamtsrätin zuständig für den Bereich Ausländerextremismus und wollte ihn als Vertrauensperson anwerben. Das sagte sie so natürlich nicht. Sie schlug ein Treffen vor, das derart obskur war, dass er einwilligte. Wochen später, das Wintersemester war eben zu Ende, war er über die Türkei unterwegs nach Syrien. Er hatte der VP-Führerin gesagt, dass sein Arabisch schlecht sei, dass er kein Türkisch könne, aber sie meinte nur, Sprachen könne man lernen. Er wandte ein, dass seine Kenntnis des Korans sich auf das Internet beschränke und dass er kein Moslem sei, doch sie lachte nur und meinte, umso besser. Verzweifelt rief er aus, alles, was ihn interessiere, sei die deutsche Literatur. Sie nickte und bastelte ihm eine Legende zurecht, die selbst das noch plausibel erscheinen ließ, ohne dass er gleich Germanistik studierte. Er durfte ein paar Bücher mitnehmen. Die praktischen Probleme löste das nicht.

Er sollte sich in Syrien dem IS anschließen, dem sogenannten Islamischen Staat. Initiiert vom Bundesamt für Verfassungsschutz und im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes musste er sich dort als Propagandist und Kämpfer ausbilden lassen – möglichst, ohne zu kämpfen. Um dann als Flüchtling nach Deutschland zurückzukehren, im Kreis von jungen Männern, die er mit mobilisiert hatte und die nun mit ihm zusammen eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereiteten. Zu der es dann natürlich nicht kommen durfte, weil die Sicherheitsbehörden den Terrorring gerade noch rechtzeitig hochgehen ließen.

Er hatte die Neuausgabe der »Ästhetik des Widerstands« mitgenommen, die zu Peter Weiss’ 100. Geburtstag erschienen war. Der in blutrotes Leinen gebundene Roman war auf Bibelpapier gedruckt und hatte 1.199 Seiten. Damit verschanzte er sich im Norden Syriens in einer Hütte, am letzten Zipfel der Provinz Ar-Raqqa. Umgeben von einer Ödnis, die aus Schutt, Geröll und welken Gräsern bestand, las er unter sengender Sonne von jungen Genossen, die vom Faschismus bedroht wurden. Schier chancenlos und ohnmächtig, mobilisierten sie ihre finalen Kräfte, um der Frage nachzugehen, was Kunst sei. Was konnten Kunst und Kultur gegen die Willkür und Gewalt totalitärer Systeme ausrichten? Diente das Ringen um Sprache als Nährboden für politischen Widerstand? Er erkannte: Sobald man mehr dachte, als unbedingt nötig war, schöpfte man daraus neue Energie. Doch obwohl der Ich-Erzähler gegen Erniedrigung, Abstumpfung und Entfremdung unermüdlich aufbegehrte, konnte er den Emanzipationskampf der Erniedrigten und Geknechteten letztlich nicht gewinnen. Das Happy End (eine vage Hoffnung auf die Wiederauferstehung der Arbeiterklasse) wirkte sehr brüchig.