8,99 €

Mehr erfahren.

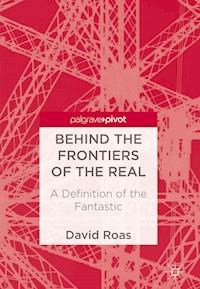

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Roas, uno de los máximos especialistas españoles en literatura fantástica, acomete con Tras los límites de lo real una arriesgada pero deslumbrante iniciativa: proponer una definición de lo fantástico, un mapa casi definitivo de su funcionamiento y efectos trazado a través de conceptos como la realidad, el miedo, lo imposible o el lenguaje. Un ensayo ambicioso que no ha querido limitarse a las convenciones del género fantástico, abarcando "con un estilo divulgativo que no renuncia a la exactitud y a la documentación" el mayor número de perspectivas posibles: desde la teoría de la literatura a la filosofía, pasando por la ciencia, la estética o la cibercultura. Tras los límites de lo real es, al mismo tiempo, un debate con los intentos precedentes de definición de lo fantástico, un paseo por su historia y una reflexión sobre su vigencia y el rumbo que ha tomado en las producciones más recientes. Pero, sobre todo, se trata de una brillante y personalísima teoría de lo fantástico con la que David Roas obtuvo el Premio Málaga de Ensayo 2011.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

David Roas

Tras los límites de lo real

David Roas, Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico

Primera edición digital: mayo de 2016

ISBN epub: 978-84-8393-581-1

© David Roas, 2011

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016

Voces / Ensayo 161

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

La obra Tras los límites de lo fantastico. Una definición de lo fantástico fue galardonada con el IV Premio Málaga de ensayo concedido el 30 de junio de 2011 en la sede del Instituto Municipal del Libro de Málaga. Formaron parte del jurado Javier Gomá Lanzón, Estrella de Diego, Espido Freire, Jordi Gracia, Juan Casamayor y, con voz pero sin voto, el director del Instituto Municipal del Libro, Alfredo Taján. El fallo fue ratificado el mismo día por el Consejo Rector del Instituto Municipal del Libro.

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

Presentación

Las páginas que siguen son una propuesta de definición en la que trato de conjugar los diversos aspectos que, a mi entender, determinan el funcionamiento, sentido y efecto de lo fantástico, sin que esto deba entenderse como un rechazo de las diferentes concepciones aparecidas hasta la fecha. Lo que aquí expongo, desde el debate (y la deuda) con las definiciones precedentes, es mi propia teoría de lo fantástico, que concibe dicha categoría como un discurso en relación intertextual constante con ese otro discurso que es la realidad, entendida siempre como una construcción cultural.

Para exponer esta definición, he seleccionado cuatro conceptos centrales que permiten dibujar con bastante claridad el mapa de ese territorio que llamamos lo fantástico: la realidad, lo imposible, el miedo y el lenguaje. Cuatro conceptos que recorren las cuestiones y problemas esenciales que articulan toda reflexión teórica sobre lo fantástico: su necesaria relación con la idea de lo real (y, por tanto, de lo posible y lo imposible), sus límites (y las formas que allí habitan, como lo maravilloso, el realismo mágico o lo grotesco), sus efectos emocionales y psicológicos sobre el receptor, y la transgresión que supone para el lenguaje la voluntad de expresar lo que, por definición, es inexpresable, pues está más allá de lo pensable. En el examen de dichos conceptos he recurrido a múltiples perspectivas, que se interrelacionan de manera evidente: desde la teoría de la literatura y el comparatismo a la lingüística, pasando por la filosofía, la ciencia y la cibercultura.

Asimismo, la idea de lo fantástico que aquí propongo tiene que ver más con una categoría estética que con un concepto circunscrito a los estrechos límites y convenciones de un género. Por ello, si bien la mayor parte de los ejemplos aquí convocados son literarios y fílmicos, esta concepción de lo fantástico como categoría estética permite ofrecer una definición de carácter multidisciplinar, válida tanto para la literatura y el cine como para el teatro, el cómic, los videojuegos y cualquier otra forma artística que refleje el conflicto entre lo real y lo imposible caracterizador de lo fantástico.

El análisis de esos cuatro conceptos centrales se complementa con la reflexión sobre la vigencia y sentido de lo fantástico en la Posmodernidad expuesta en el quinto y último capítulo del libro, en el cual, como forma de corroborar dicha vigencia, examino también la obra de algunos autores españoles nacidos entre 1960 y 1975 con el fin de establecer una poética de lo fantástico actual.

1 La realidad

Hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso.

Jorge Luis Borges, «Avatares de la tortuga»

La Realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece.

Philip K. Dick

Un hombre recibe la visita de un vendedor de Biblias. Entre las diversas obras que este le ofrece hay una diferente a todas los demás: un libro infinito. Aunque su apariencia es normal (tiene cubiertas, lomo, hojas), los variados experimentos a los que el protagonista lo somete constatan esa imposible dimensión infinita. Por ello, tras examinarlo, el protagonista concluye: «Esto no puede ser», a lo que el vendedor de Biblias, que ya preveía esa reacción (porque él también piensa lo mismo), contesta de un modo lacónico: «No puede ser, pero es». Dentro de la idea de lo real que comparten los personajes del cuento, la existencia de un libro infinito es imposible: como dice el protagonista, «Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad». El problema es que, pese a todo, el libro está ahí. Una presencia imposible que también se impone al lector real, que ve cuestionada su propia idea de realidad. Su propio mundo.

En esta escena de su relato «El libro de arena», Borges identifica magistralmente la esencia de toda narración fantástica: la confrontación problemática entre lo real y lo imposible. Ese «No puede ser, pero es» que destruye las convicciones del personaje y del receptor acerca de lo que se considera como real. Individuos desdoblados, tiempos y espacios simultáneos, monstruos, rupturas de la causalidad, fusión de sueño y vigilia, disolución de los límites entre la realidad y la ficción, objetos imposibles... los motivos que componen el universo fantástico son expresiones de una voluntad subversiva que, ante todo, busca transgredir esa razón homogeneizadora que organiza nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.

En el prólogo a su libro Cuentos de los días raros, José María Merino, uno de los grandes maestros españoles de lo fantástico, afirma que «Frente al sentimiento avasallador de aparente y común normalidad que esta sociedad nos quiere imponer, la literatura debe hacer la crónica de la extrañeza. Porque en nuestra existencia, ni desde lo ontológico ni desde lo circunstancial hay nada que no sea raro. Queremos acostumbrarnos a las rutinas más cómodas para olvidar esa rareza, esa extrañeza que es el signo verdadero de nuestra condición1». Y lo fantástico es un camino perfecto para revelar tal extrañeza, para contemplar la realidad desde un ángulo de visión insólito. Porque el relato fantástico sustituye la familiaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, normal (el nuestro), que inmediatamente es asaltado por un fenómeno imposible –y, como tal, incomprensible– que subvierte los códigos –las certezas– que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad. En definitiva, destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad y, por ello, en la absoluta inquietud.

Para comprender las implicaciones de esa confrontación entre lo real y lo imposible, es necesario empezar por examinar qué idea de realidad estamos manejando. Porque lo fantástico va a depender siempre, por contraste, de lo que consideremos como real.

Una realidad (aparentemente) estable y objetiva

La literatura fantástica nació en un universo newtoniano, mecanicista, concebido como una máquina que obedecía leyes lógicas y que, por ello, era susceptible de explicación racional. El Racionalismo del siglo Xviii había convertido a la razón en la única vía de comprensión del mundo.

Hasta ese momento habían convivido sin demasiados problemas tres explicaciones de lo real: la ciencia, la religión y la superstición. Fantasmas, milagros, duendes y demás fenómenos sobrenaturales eran parte de la concepción de lo real. Eran extraordinarios, pero no imposibles.

Si bien en el siglo Xvi el importante desarrollo de la mentalidad científica ya había empezando a poner en duda ciertas explicaciones mágicas y supersticiosas de la realidad (la ciencia, como afirma Pilar Alonso, vino a «desencantar» el mundo), ello no impidió la proliferación de obras que –combinando ciencia y religión– tenían por objeto atestiguar la existencia efectiva de numerosas manifestaciones de lo sobrenatural y extraordinario. Así, los fenómenos recogidos en los libros de prodigios, en las misceláneas y en los tratados de demonología aceptaban sin dudarlo la existencia efectiva de tales fenómenos. Pese al importante desarrollo científico, podemos decir que la relación de credulidad respecto a lo sobrenatural fue la dominante hasta la época de la Ilustración.

Pero en el siglo Xviii la relación con lo sobrenatural cambió radicalmente. La razón se convirtió en el paradigma explicativo fundamental, lo que se tradujo en una separación entre razón y fe, dos perspectivas que, como he dicho, hasta ese momento funcionaban integradas o, por lo menos, no se excluían entre sí. A partir de entonces, en lo que se refiere a la materia religiosa el individuo tendrá libertad de creer o no creer, pero en materia de conocimiento dominará la razón (aunque ello no se traducirá en una reivindicación del ateísmo), que se convierte en el discurso hegemónico que determina los modelos de explicación y representación del mundo.

Así, el nuevo paradigma del mecanicismo deviene la herramienta fundamental para comprender la realidad: «El universo se concibe como una serie de elementos cuyas relaciones pueden ser formalizadas por leyes geométricas o matemáticas, al modo de cualquier máquina; unas leyes que existen en la naturaleza porque Dios así lo ha querido y a través de cuyo conocimiento es posible ver el mundo como una obra llena de belleza y armonía que nos habla de la existencia de Dios sin necesidad de exégesis bíblica o revelación alguna2» .

Ese rechazo de lo sobrenatural se tradujo también en la condena de su uso literario y estético. Las preceptivas ilustradas de la segunda mitad del siglo xviii enarbolaron los conceptos de verosimilitud y mímesis como armas fundamentales para desterrar la presencia de lo sobrenatural y lo maravilloso de los textos literarios por su falta de verdad, por su inverosimilitud. Lo que la razón no podía explicar era imposible y, por lo tanto, mentira, y no tenía lugar en la narrativa de la época, orientada fundamentalmente hacia el didactismo y la moralidad. Esa concepción «realista» de la verosimilitud y de la mímesis traducía en cierto modo uno de los cambios fundamentales que se habían producido en los intereses estéticos dieciochescos: el descubrimiento de la sociedad como materia literaria. La novela del siglo xviii cambió su objeto de imitación para centrarse en la realidad que circundaba al hombre, y encontró su razón de ser en la expresión de lo cotidiano.

¿Cómo pudo surgir la literatura fantástica en un ámbito aparentemente tan poco idóneo? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que si bien el desarrollo del racionalismo eliminó la creencia en lo sobrenatural, ello no supuso la desaparición de la emoción que producía como encarnación estética del miedo a la muerte y a lo desconocido (un sentido de lo sobrenatural ajeno al que exploraba, por ejemplo, el cuento de hadas). Una célebre frase de Madame du Deffand acerca de la existencia de los fantasmas resume perfectamente esta idea: «No creo en ellos, pero me dan miedo». La emoción de lo sobrenatural, expulsada de la vida, encontró refugio en la literatura.

Ese nuevo interés estético coincide (y no por casualidad) con el desarrollo del gusto por lo horrendo y lo terrible, una nueva sensibilidad –lo sublime– que tomaba el horror como fuente de deleite y de belleza. Basta recordar que en los primeros años del siglo xviii se divulga el De Sublime del Pseudo-Longino a través de los comentarios de Boileau (que lo había traducido en 1674) y de Bouhours. La categoría de lo sublime abarca lo extraordinario, lo maravilloso y lo sorprendente, lo que no forma parte del sistema establecido en las cánones de belleza neoclásicos, y se traduce en un sentimiento de terror, una de las pasiones más elevadas (como ya destacara Aristóteles). Así, ya a principios de siglo, Joseph Addison, en Los placeres de la imaginación (1712), estudia las nociones de lo bello, lo sublime y lo pintoresco, advirtiendo cómo el placer estético puede surgir también de lo desproporcionado, lo grande o lo extraño. Resulta muy iluminadora su reflexión sobre lo terrorífico cuando plantea la posibilidad de sentir placer ante un objeto terrible si estamos seguros de no recibir daño alguno. Ideas que Edmund Burke desarrollará más tarde en su ensayo Indagación filosófica sobre el origen de las ideas acerca de lo sublime y lo bello (1759); como señala Franzini3 , «la ausencia de un peligro “real” genera un placer “negativo” que Burke llama “deleite” (delight). Lo infinito impone, en efecto, una sensación sublime porque llena el ánimo de un “horror delicioso”: el deleite se acrecienta, por tanto, cuanto más “pánico” es suscitado en el intelecto, actuando también de modo directo sobre la sensibilidad. Se culmina así una suerte de “fenomenología” de lo negativo y lo oscuro». Kant también exploró tales aspectos en su tratado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764; reelaborado después en su Crítica del juicio, 1790). Asimismo, en ese período se publican diversos tratados que analizan la estética de lo horrendo y lo terrible, como el de Anna Laetitia Aikin y John Aikin, On the Pleasure derived from Objects of Terror (1773), o el de Nathan Drake, On Objects of Terror (1798). Signo evidente de cómo en el seno mismo de la Ilustración empezaban a desarrollarse nuevas ideas y gustos estéticos que el Romanticismo hará suyos: lo onírico, lo visionario, lo sentimental, lo macabro, lo terrorífico, lo nocturno...

En su reivindicación de lo racional, el Siglo de las Luces había revelado, al mismo tiempo, un lado oscuro de la realidad y del yo que la razón no podía explicar. Y ese lado oscuro será el que nutrirá a la literatura fantástica en su primera manifestación: la novela gótica, que surge en las letras inglesas en la segunda mitad del siglo xviii.

Si para el ilustrado solo existía aquello que podía demostrarse, lo que escapaba a los límites de la razón era, por tanto, irracional, ilusorio, sin sentido. Los románticos, sin rechazar las conquistas de la ciencia, postularon que la razón, por sus limitaciones, no era el único instrumento de que disponía el ser humano para captar la realidad. La intuición y la imaginación podían ser otros medios válidos para hacerlo. Después de todo, el universo no era una máquina, sino algo más misterioso y menos racional, como debía de serlo también la mente humana.

Fuera de la luz de la razón empezaba un mundo de tinieblas, lo desconocido, que Goethe bautizó como lo demoníaco. Los románticos abolieron las fronteras entre lo interior y lo exterior, entre lo irreal y lo real, entre la vigilia y el sueño, entre la ciencia y la magia. Ello supuso la afirmación de un orden que escapaba a los límites de la razón, y que solo podía ser comprensible mediante la intuición idealista.

Lo desconocido era, pues, una realidad más vasta que la que la razón había acotado (y que se consideraba como única realidad), y el ser humano, desprovisto ya de la religión, no encontró otra defensa ante ello que el miedo.

El cuento fantástico irá mucho más lejos que la novela gótica. Cuando el lector se cansó de aquellas historias macabras ambientadas en castillos en ruinas y en una brumosa Edad Media demasiado lejana como para poder tomarla en serio, los autores románticos empezaron a trasladar sus historias al presente y, sobre todo, a ámbitos conocidos por el lector, para hacer más creíbles y, a la vez, más impactantes los hechos relatados. Un proceso que se inaugura con Hoffmann, alcanza su máximo esplendor con Poe, para cerrar el siglo con las inquietantes ambigüedades de James y Maupassant.

Pero todo ello debe entenderse desde una visión de lo real que, pese a esas excepciones estéticas que conforman lo fantástico literario, todavía confía en la idea de un universo estable ordenado por leyes fijas e inmutables. El acontecimiento sobrenatural era percibido como tal al proyectarse sobre el fondo de lo «normal» y lo «natural», categorías determinadas por dichas leyes.

Una visión que todavía Lovecraft, en su célebre ensayo El horror sobrenatural en literatura (1927), seguía utilizando al hablar de las «leyes fijas de la Naturaleza» y de la «suspensión o transgresión maligna y particular» de estas que define ese horror sobrenatural (es decir, lo fantástico).

En otras palabras, una noción única de la realidad, basada en un empirismo radical, contra la que lo fantástico proyectaba sombras, excepciones y dudas.

¿Hay literatura fantástica después de la mecánica cuántica?

Si cruzamos la frontera del siglo xx, ¿es posible conciliar esa idea sobre lo real que acabo de exponer con el radical cambio de paradigma científico que se produce en la pasada centuria? Y, sobre todo, ¿sigue funcionando ese concepto de realidad como categoría con la que confrontar lo fantástico para identificarlo y definirlo?

Como es bien sabido, la teoría de la relatividad de Einstein abolió la visión del tiempo y el espacio como conceptos universalmente válidos y percibidos de forma idéntica por todos los individuos: pasaron a ser concebidos como estructuras maleables cuya forma y modo de presentarse dependen de la posición y del movimiento del observador. Por su parte, la mecánica cuántica ha revelado la naturaleza paradójica de la realidad: hemos abandonado el mundo newtoniano de las certezas y nos encontramos en un mundo donde la probabilidad y lo aleatorio tienen un papel fundamental (contradiciendo la conocida afirmación de Einstein «Dios no juega a los dados»). Como advierte otro célebre físico, Richard Feynman, «no es posible predecir exactamente lo que va a suceder en cualquier circunstancia. [...] la naturaleza, tal como la entendemos hoy, se comporta de tal modo que es fundamentalmente imposible hacer una predicción precisa de qué sucederá exactamente en un experimento dado. [...] solo podemos encontrar un promedio estadístico de lo que va a suceder4».

Ese indeterminismo de la naturaleza de las partículas subatómicas (no olvidemos que ese es el mundo en el que se mueve la mecánica cuántica) se resume en el célebre principio de incertidumbre de Heisenberg (1927): es imposible medir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula subatómica, puesto que para iluminarla es necesario proyectar al menos un fotón, y ese fotón, al chocar con la partícula, alterará su velocidad y trayectoria en una cantidad que no puede ser predicha. Lo verdaderamente significativo de este principio no es simplemente el hecho de que el científico (el observador) ya no pueda realizar observaciones exactas sobre el comportamiento de la realidad que analiza, sino, sobre todo, que su intervención modifica de manera decisiva la naturaleza de lo que observa. De ese modo, la realidad deja de ser objetiva y «externa», pues se ve profundamente afectada por el individuo que interacciona con ella.

Otro sorprendente fenómeno revelado por la mecánica cuántica se deriva de la función de onda de las partículas, que admite la posibilidad de que una partícula esté en una superposición de estados antes de ser observada: solo la intervención del observador o del sistema de medida determina el paso de la indeterminación cuántica a la realidad concreta de uno de esos estados (tal como postula la célebre paradoja del gato de Schrödinger). De nuevo, la interacción del observador modifica la realidad.

A partir de aquí se desarrolla otra de las revoluciones conceptuales de la mecánica cuántica: la pérdida de la existencia de una única realidad «objetiva» en favor de varias realidades que coexisten simultáneamente, o «multiverso», según el término propuesto en 1957 por el físico Hugh Everett. Aplicando esta perspectiva al ámbito literario, podríamos decir entonces que la lovecraftiana ciudad de R’lyeh (donde Cthulhu muerto aguarda soñando), Tlön y las infinitas bifurcaciones de los jardines borgesianos, la dimensión en la que habitan los cenobitas de Hellraiser, y otros tanto mundos o dimensiones paralelos dejarían de ser transgresiones fantásticas para ingresar en la esfera de lo real, de lo posible. Claro está que, como advierte el físico japonés Michio Kaku (son de la misma opinión otros físicos como el Premio Nobel Steven Weinber), «El truco es que no podemos interaccionar con ellos [esos otros universos], porque están en decoherencia con nosotros [...] en nuestro universo estamos “sintonizados” en una frecuencia que corresponde a la realidad física. Pero hay un infinito número de realidades paralelas que coexisten con nosotros en la misma habitación, aunque no podamos “sintonizarlas”. Aunque estos mundos son muy parecidos, cada uno tiene una energía diferente. Y como cada mundo consiste en billones de billones de átomos, esto significa que la diferencia de energía puede ser muy grande. Como la frecuencia de estas ondas es proporcional a su energía (según la ley de Planck), esto significa que las ondas de cada mundo vibran a frecuencias diferentes y no pueden interaccionar entre ellas5».

Por suerte para nosotros, habría que añadir, todavía está en manos de la literatura fantástica y de la ciencia ficción cruzar esos límites infranqueables.

Si pasamos del mundo subatómico al ámbito cosmológico, la ciencia ha revelado la existencia de entidades o fenómenos tan «fantásticos» (algunos de ellos incluso nunca vistos) como los agujeros negros, la materia oscura, los agujeros de gusano, la energía negativa... o la propia idea de que existan diez dimensiones (nueve espaciales y una temporal), o quizá más.

Claro que en lo que se refiere a nuestra discusión sobre la noción de realidad y su relación con lo fantástico, no podemos pasar por alto un aspecto esencial: la magnitud de los fenómenos que estudian la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica nos es del todo ajena porque, en definitiva, sus propiedades están más allá de nuestra experiencia cotidiana del tiempo y del espacio. Al no movernos a la velocidad de la luz no podemos captar las distorsiones que evidencia la teoría de la relatividad; lo que no quiere decir que no sea la teoría que mejor explica el funcionamiento de lo real en una dimensión cosmológica. Lo mismo sucede cuando descendemos a escalas atómicas y subatómicas: el marco conceptual de la mecánica cuántica «nos muestra de una manera absoluta e inequívoca que ciertos conceptos básicos esenciales para nuestro conocimiento del entorno cotidiano no tienen significado cuando nuestro centro de interés se reduce al ámbito de lo microscópico6». Dicho a la inversa, el universo subatómico se basa en principios que, desde la perspectiva de nuestra experiencia cotidiana, resultan extraños, por no decir increíbles. O fantásticos. Como Feynman escribió en una ocasión: «[la mecánica cuántica] describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común. Pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar a la naturaleza tal como es: absurda7».

¿En qué posición nos deja todo esto ante la comprensión del funcionamiento de lo real? Utilizo de nuevo las sagaces explicaciones de Michio Kaku: como él dice, convivimos con dos tipos de física, «uno para el extraño mundo subatómico, en el que los electrones aparentemente pueden estar en dos sitios a la vez, y otro para el mundo macroscópico en el que vivimos, que parece obedecer a las leyes de sentido común de Newton8».

Es a partir de ahí desde donde debemos seguir juzgando las ficciones fantásticas.

Si abandonamos el estricto dominio de la física y nos asomamos a la neurobiología y a las propuestas de la filosofía constructivista, la realidad también deja de ser concebida como una entidad objetiva y aparentemente estable.