9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

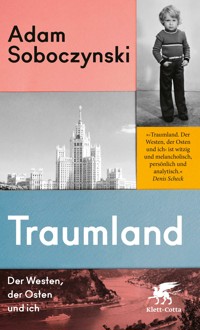

Ein persönlicher Blick auf eine Epoche der Freiheit im Osten wie im Westen Europas. Glänzend erzählt. Mit spielerischem Scharfsinn hilft uns Adam Soboczynski uns selbst ebenso zu verstehen wie diesen seltsamen Osten Europas. Er erzählt von seiner Jugend in der Bonner und dem Erwachsensein in der Berliner Republik, von der großen Freiheit zwischen den Jahren 1989 und 2022, und wie sie verloren zu gehen droht – in beiden Teilen Europas. Im Osten wird sie von außen bedroht, im Westen reibt sie sich an inneren Kämpfe auf. Adam Soboczynski ist als Sechsjähriger aus Polen in die westdeutsche Provinz gezogen. Er verlässt mit seinen Eltern die Arbeitersiedlung einer polnischen Chemiefabrik und gelangt in ein fremdes Traumland voller Wunderwerke wie ein Ford Capri, die große Trommel Chio Chips und Freiheit. Dass er in seiner neuen Heimat ganz angekommen ist, merkt er Jahre später, als er Deutschland genauso vermieft und unerträglich findet, wie es sich für einen echten Deutschen gehört. Sein Blick wandert immer wieder in den Osten Europas, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur Blüte gelangt und bald schon wieder bedroht wird, was wir lange nicht sehen wollten. Und wer hätte gedacht, dass sich auch die Freiheit im Westen in Gefahr befindet? Erst durch Trump und die AfD, und schließlich durch die allgegenwärtige Empfindlichkeit der Aufklärungs- und Liberalismuskritiker. Ein heiteres, ein melancholisches, ein kluges und gegenwärtiges Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 150

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Adam Soboczynski

Traumland

Der Westen, der Osten und ich

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

© Adam Soboczynski 2023.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

unter Verwendung einer Abbildung von © Autor, shutterstock/Alice-D, Alexander Sobol, Navara

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-608-98638-9

E-Book ISBN 978-3-608-12190-2

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1 Die Heimat

Die Chroniken für den September 1981 berichten von einer stümperhaft ausgeführten Flugzeugentführung in Jugoslawien, die alle Beteiligten überlebten. Es starben in diesem Monat der Naziarchitekt und Rüstungsminister Albert Speer sowie der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan. Simon & Garfunkel fanden wieder zueinander und sangen im Central Park vor einer halben Million Zuschauern. China gelang es im September 1981, drei Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken, was die Amerikaner überhaupt nicht mochten. Der amerikanische Präsident hieß Ronald Reagan, der Generalsekretär der KPDSU war Leonid Breschnew. Unglücklicherweise hatte Lady Di Prinz Charles geheiratet. Sie galten damals als das Traumpaar der Welt.

Nur drei Monate später, im Dezember, geschah etwas Unerwartetes. Es vollzog sich ein letztes, lächerliches, brutales Aufbäumen des Kommunismus in Europa. Nach unzähligen Streiks in den Betrieben des Landes, weil die Lebensmittel immer teurer wurden, verhängten die Machthaber in Polen für eineinhalb Jahre das Kriegsrecht und traktierten das aufmüpfig gewordene Volk mit Terror. Nach dem Militärputsch wurden die Nachrichten im Fernsehen von Soldaten verlesen, Telefonate abgehört, die Zensur ausgeweitet, Tausende Arbeiter gefangen genommen, die Grenzen dichtgemacht. Die Mauer zwischen Ost und West drohte schon damals in sich zusammenzufallen. Nur noch wenige Jahre sollte sie sich durch den Aufmarsch von Soldaten und den Einsatz von Panzern, die Verfolgung von Geistlichen, mit Knast und Folter, mit der Niederschlagung der Gewerkschaft Solidarność aufrechterhalten lassen. Der Kalte Krieg war nur im Westen kalt, im Osten wurde geschossen und gemordet, sobald ein Land sich aufmachte, der Sowjetunion den Rücken zu kehren.

Im September des Jahres 1981, nur wenige Wochen vor dem Militärputsch, wartete ich mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder vor einem alten, nur hier und da etwas zerbeulten Mercedes. Ich war sechs Jahre alt. Drei Koffer wurden verstaut. Der Mercedes war ein Taxi, das uns in Toruń an der Weichsel, nordwestlich von Warschau gelegen, in der abendlichen Dämmerung von unserer Wohnung zum Bahnhof fahren sollte. Von dort sollte uns ein Zug nach Posen und dann einer nach Deutschland, in dieses viel beschworene Traumreich, bringen. Dass es ein Mercedes war, weißglänzend und lang, schien meinen Eltern bedeutsam, ein im Ostblock seltenes Auto, und weiß der Teufel, woher der Fahrer ihn hatte. Mein Vater sagte scherzhaft, wir seien sozusagen schon im Westen. Kein Fiat Polski! Keine jener Einheitskisten, die für gewöhnlich über die Straßen rollten und die es in zwei Ausführungen gab. Es gab den großen Fiat Polski und den kleinen Fiat Polski, und es waren, immerhin, die elegantesten Autos des Ostens, von Italienern und Polen gemeinsam designt. In den kleinen, den »Maluch«, für den man keinesfalls größer sein sollte als einen Meter siebzig, hatten meine Eltern eingezahlt, sie erwarteten seine Auslieferung, die ein Jahrzehnt später erfolgen sollte. Nun wollten sie nicht mehr warten. Und so standen wir also vor dem Mercedes.

Ich kannte die Autos der Welt gut. In meinem Zimmer hatte ich eine kleine blecherne Galerie amerikanischer, polnischer, russischer, deutscher Miniaturautos aufgestellt. Von manchen Wagen ließen sich sogar die Türen öffnen. Sie fuhren von meiner Hand geführt häufig auf der Kommode in meinem Zimmer herum, ein grüner Audi 80 überholte den Moskwitsch, der Renault R4 einen Lada 1500, der blaue Polonez hielt an einer imaginären Ampel, bis sie auf Grün sprang. Die Verkehrsordnung hatte aus Kindersicht eine beruhigende Wirkung. Während alles andere immer unübersichtlicher wurde, gab es hier feste Regeln und Reihenfolgen.

Unsere Wohnung befand sich in der Ulica Tadeusza Kościuszki, einer Ausfallstraße, abseits der verfallenden Patrizierhäuser im historischen Zentrum dieser mittelgroßen, 200 000 Einwohner zählenden Universitätsstadt. Unsere Straße war benannt nach einem brillanten Militäringenieur, der am Ende des 18. Jahrhunderts einen erfolglosen, aber denkwürdigen Aufstand gegen die Preußen und die Russen anführte. Er bewaffnete Bauern nur mit ihren Sensen, das ging nicht gut. Nun sind so viele Helden der Polen tragisch, ihr Triumph ist die Niederlage, ihre Rebellion ein Martyrium. »Du sollst nicht siegen!« ist das elfte, das polnische Gebot. Und bis heute glauben viele in diesem Land, dass es sich selbst dann zu kämpfen lohnt, wenn man nur verlieren kann. Der Selbstachtung wegen.

Wir lebten in einem viergeschossigen Plattenbau, der zur Arbeitersiedlung der Chemiefabrik Elana gehörte. In der Elana arbeitete mein Vater als Maschinenbautechniker. Meine Eltern nannten es Luxus: drei Zimmer auf 48 Quadratmetern, eine Heizung, die so gut war, dass sie sich im Winter gar nicht mehr abstellen ließ, ein Innen-WC. Meine Eltern waren elenden Dörfern am westlichen Rand der masurischen Seenplatte entkommen, einer archaischen Welt, die noch in den frühen sechziger Jahren kein fließendes Wasser, keine Zentralheizung kannte. Und erst recht kein Innen-WC, sondern nur den schiefen Verschlag auf dem Hof mit den Sternen als Beleuchtung. Eine Welt, in der die Frauen mit vierzig schon aussahen wie heute Sechzigjährige, in der die Männer schon morgens so viel soffen, dass die Frauen sie aufs Feld prügeln mussten, und in der die verlogenen Priester ungefähr so machtvoll waren wie die verlogenen Parteisekretäre. Eine Welt, in der nachts in Eimer gepisst wurde, weil der Weg in die Kälte einem den Tod gebracht hätte, in der die Gänse in der Küche geschlachtet wurden, mit einem Schnitt durch die Kehle, während im Radio Jazz aus polnischer Eigenproduktion lief. Das helle Blut strömte in einen Bottich und war die Grundlage der beliebten Czernina, der Blutsuppe. Die Groteske war mit Händen zu greifen: Die Lehre von Marx und Lenin versprach einen menschheitsbeglückenden, einen gewaltigen Aufbruch, einen technologischen Riesensprung, aber man kam vom Dorf nur mit Mühe in die nächste Stadt, schleppte Wasser aus Brunnen, heizte mit Kohlen. Die Landwirtschaft war mit den groben Schlachtwerkzeugen und der weit verbreiteten Kinderarbeit ungefähr so modern wie im 19. Jahrhundert.

Es war das Unglück des Sozialismus, dass es alle gleich gut oder schlecht haben sollten und es weitgehend auch hatten, den Menschen aber ein zäher, nie und nirgends versiegender Wettbewerb und Geltungsdrang eingeschrieben sind. Es besser haben: Es besser zu haben als die Nachbarn, es besser zu haben als die Geschwister und es besser zu haben als die eigenen Eltern, war ein Lebensantrieb. Die Nachkriegskinder wetteiferten in den sechziger und siebziger Jahren darum, die erste Wohnung mit Badewanne in der Stadt, die erste Waschmaschine, den ersten Fernseher, das erste Auto zu haben. Die gottlosen Sozialisten ließen sich ertragen, solange sie den Fortschritt, den sie predigten, halbwegs ermöglichten. Sie ermöglichten ihn vor allem durch Schuldenmacherei. Die Läden wurden gefüllt auf Pump, mit enormen Krediten beim Klassenfeind, bis der Schwindel innerhalb weniger Jahre aufflog, bis das Land auf den Bankrott zusteuerte und wir mit einem Mal regelmäßig Stromausfälle hatten und morgens vor weitgehend leeren Geschäften standen, mit Lebensmittelscheinen, auf denen die Grammzahl unserer wöchentlichen Fleischration vermerkt war. Sobald es etwas rationsfrei gab, wurde es in Unmengen gekauft und gehortet. Wir hatten Zucker gehamstert, leider fehlte es an Mehl, um ihn in Kuchen zu verwandeln. Dann hatten wir Mehl, aber keinen Zucker.

Gehungert wurde nicht, das ist eine Legende. Aber die Erniedrigung: wie Zootiere auf Fütterungszeiten zu warten. Und schon bald die bleierne Gewissheit, dass es nicht mehr besser werden würde. Der Sozialismus hatte seinen Gipfel erklommen. So gut wie alle waren jetzt gleich. Indem alle gleich arm waren. Die Trostlosigkeit: dass man den Nachbarn nicht mehr übertrumpfen konnte. Stattdessen: das kollektive Existenzminimum. Die heruntergedimmten Leidenschaften, die abgefallenen Reize, die Einheitskleidung. Man wollte eitel sein dürfen, man konnte es nicht mehr. Man wollte sich herausputzen, aber es fehlten der Stoff und die Düfte. Dass die Frauen des Ostblocks gleich nach der Wende so übersexualisiert und aufgetakelt herumliefen, zumindest nach westlichen Kriterien, war eine unmittelbare Reaktion auf die Tristesse.

So viele hatten in Polen eine urwüchsige Abneigung gegen die Sowjetunion, den übermächtigen Bruder, der unser Land dominierte und der während des Zweiten Weltkriegs Teile der Elite ermordet hatte, aber die wenigsten räsonierten über Staatssysteme, über Demokratie und Diktatur, über Gewaltenteilung und Zensur. Das war etwas für Feinschmecker. Aber alle wussten, dass sie am Rande eines gewaltbereiten Imperiums lebten und dass dieses Imperium selbst in seinen entlegensten Regionen dazu verdammt war, ökonomisch auf der Stelle zu treten. Die Feinschmecker, die Intellektuellen, sehnten sich stets nach Amerika oder nach Frankreich, weniger nach Deutschland, dem einstigen Aggressor, der die Hauptstadt des Landes weggesprengt hatte.

1970 war mein Vater 21 Jahre alt und streikte bereits auf der Danziger Leninwerft, schon über ein Jahrzehnt vor den ganz großen Unruhen. Er schweißte eines Morgens nicht mehr an Schiffen herum, sondern stellte gemeinsam mit Tausenden von Arbeitern auf dem Betriebsgelände die Arbeit ein. Weil es alle machten, weil es eine zwingende Dynamik gab, machte er es auch. Kurz vor Weihnachten war es zu Preiserhöhungen gekommen, den Zeitpunkt hatten die Kommunisten ungeschickt gewählt. Es brannten das städtische Parteigebäude und der Bahnhof, Geschäfte wurden geplündert, man demonstrierte und randalierte. Die Kommunisten sprachen von konterrevolutionären Aktivitäten. Sie mobilisierten das Militär, es wurde geschossen, gefoltert, die Leichen in der Nacht verscharrt. Den Leichnam eines der Ermordeten, eines Achtzehnjährigen, trugen die Streikenden auf einer Bahre in einem Protestzug durch die Stadt. Es war ein Aufstand weniger Tage mit etwa tausend Verletzten und Dutzenden von Toten.

Als mein Vater mit seinen Arbeitskollegen das bestreikte Gelände verließ, bildeten Soldaten eine Gasse. Die Arbeiter passierten bedrohlich angelegte Gewehre und Panzer, Hubschrauber kreisten über der Werft. Der Aufstand war niedergeschlagen worden, und wie durch ein Wunder, in Wahrheit durch die Aufnahme horrender Staatsschulden, erzeugten die Machthaber für eine kleine Weile die Illusion eines Aufschwungs.

Elf Jahre später, wenige Wochen vor unserer Ausreise, zeigte mein Vater mir mit einer ratlosen Geste eine stillgelegte Baustelle in unserer Stadt. Dort sollte ein Hallenbad entstehen, aber offenbar fehlten das Material und die Bereitschaft, es zu vollenden. Nur das Becken war schon vor längerer Zeit fertiggestellt worden, nun brach das Unkraut durch die Ritzen. Die Natur hatte über den sozialistischen Fortschritt gesiegt. Der Stillstand, der Verfall, die finstere Gewissheit, dass einmal begonnene Bauten nie mehr fertig würden, waren bedrückender als die Armut als solche. Denn die Laufrichtung stimmte nicht. Wir lebten im Bewusstsein des fortwährenden, nicht aufhaltbaren Abstiegs. Dass es der Generation meiner Eltern so viel besser ging als meinen Großeltern, war kein Widerspruch. Es heißt, ein Volk rebelliert erst, wenn sich seine Situation verbessert hat, dann, wenn sich erste Lichtstrahlen zeigen und wieder verdeckt werden.

An den vielen Abenden vor der Ausreise wärmte uns die Kraft der Verheißung. Ich erinnere mich an meine Mutter, die Schneiderin, an ihre Versuche, die Zukunft hell einzukleiden. Sie setzte sich an mein Kinderbett. Sie beugte sich hinab, sie küsste mich auf die Stirn, sie sprach, um mich in den Schlaf zu bringen, sie sprach vom Himmelreich, das uns erwartete, von den Orangen, der Schokolade, den Autos, der Autobahn, von der duftenden Kleidung, vom niemals versiegenden Reichtum. Und: Wir würden niemals mehr Schlange stehen! Es war die Sprache des Märchens. Und das Paradies, in dem das Aschenbrödel sich als Prinzessin wiederfinden würde oder der Knecht als König, hieß Niemcy, Deutschland. Ansonsten war noch von der Baba Jaga die Rede, der bösen Hexe, die einen holte, wenn man nicht brav war oder sich weigerte, sofort einzuschlafen.

Niemcy – dem Wortursprung nach waren damit die Fremden, die Fremdsprachigen, die Stummen, die, mit denen man sich nicht verständigen kann, gemeint. Ich war gut vorbereitet worden: Die Stummen hatten das bessere Land, das reichere, das schönere. Es war das Land, in dem die Sterne vom Himmel fielen, und siehe da, es waren lauter Münzen. Es war für uns ein Traumland, wie es einst für Deutsche Amerika gewesen sein mag. Wenn jemand von Niemcy sprach, dann meinte er selbstverständlich die Bundesrepublik. Die seltsame DDR war der Stasi- und Polizeistaat dazwischen, viel rigider als Polen, viel ärmer als Niemcy.

Ich wusste nicht, dass es fast ausschließlich der Wohlstand war, der dem Land Niemcy damals eine Identität, einen Sinn, den Kitt gab. Dass es so weniges in der Vergangenheit gab, worauf die Deutschen sich berufen konnten, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu stiften. Dass es, umgekehrt, ein Land sehr berechtigter, unendlicher Scham war, ein Land der Verbrecher und Mörder, von denen noch viele munter vor sich hin lebten. Ich wusste damals nicht, dass ich aus einem Land der Opfer in ein Land der Täter zog, aus einem Land des Stolzes in ein Land der Befangenheit. Ich spürte, dass ich im Kalten Krieg lebte, dass der Schritt, vom Osten in den Westen zu ziehen, etwas Gewaltiges und Endgültiges hatte, dass ich nicht wegzog, sondern ausreiste, dass Niemcy kein anderes Land war, sondern eine andere Welt, eine andere Zeit.

2 Der Aufbruch

Wenige Stunden bevor uns der Mercedes zum Bahnhof brachte, stand mein Vater, der Arbeiter, ein letztes Mal in der Wohnung, allein vor leeren Wänden, für eine Flattersekunde wehmütig und verängstigt. Ein paar Stunden später würde man ihm den polnischen Pass abnehmen und ihn ausbürgern. Er wird später immer wieder sagen, und er sagt es bis heute, dass Zurückblicken keine Option sei. Sein erstes Leben war beendet, das zweite, mit 31, begann in Niemcy. Vor ein paar Monaten erst, ohne Anlass, zeigte er mir seinen Solidarność-Ausweis, der mit diesem so blutroten Schriftzug der Gewerkschaft versehen ist. Er tat dies leicht belustigt, nicht feierlich. Er hatte ihn zufällig in seinen Unterlagen gefunden. Millionen seien Mitglied gewesen, sagte er, in seinem Fall sei das kein mutiger Akt des Widerstands gewesen, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Wir sind nicht geflohen, es gibt in dieser Geschichte keine Helden. Meine Mutter hatte deutsche Wurzeln und durfte daher einen Ausreiseantrag stellen. Sie war zwar in Polen geboren und polnisch sozialisiert worden, aber die deutsche Herkunft ihrer Eltern reichte aus, um meinen polnischen Vater, meinen wenige Monate alten Bruder und mich mitzunehmen. Es kursierte damals der Spruch, dass es zur Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit ausreichte, im Besitz eines Deutschen Schäferhunds zu sein. Wir hatten keinen Deutschen Schäferhund, aber auch so hörte ich meine Mutter, die ein sehr wackliges, ostpreußisch und polnisch eingefärbtes Deutsch sprach, niemals von einer Heimat sprechen, in die es zu gelangen sei. Wir waren auch nicht in einer Heimat angekommen, sondern im Paradies.

Es war bequemerweise nur eine lange Zugfahrt entfernt, an die ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an das Aufnahmelager im niedersächsischen Friedland direkt hinter der deutsch-deutschen Grenze, in dem wir die neuen Pässe erhielten. Ich erinnere mich an Etagenbetten; an Schweißgeruch; an das Geschnarche; an das andauernde Gerede der Ankommenden; an Kindergeschrei; an diese neue, fremde Sprache der Beamten, die für mich nur ein Geräusch war; an das Stempeln von Dokumenten, an meine helle Empörung darüber, dass wir vor der Essensausgabe in einer langen Schlange stehen mussten, genauso wie in Polen. Und an meine Mutter, die daraufhin die Fassung verlor.

Wir sind schließlich tief in den Westen gezogen, nach Koblenz am Rhein. Unser Leben veränderte sich, als hätte jemand einem Schwarzweißfilm mit Zauberhand die Farbe geschenkt. Wir hatten schon nach wenigen Monaten einen gebrauchten Ford Capri, der orange glänzte, sehr laut über die Autobahn glitt, aber bald den Geist aufgab und sofort von einem neuen Wagen abgelöst wurde. Wir hatten eine geräumige sechzig Quadratmeter große Wohnung in einer städtischen Siedlung aus den fünfziger Jahren; eine Fritteuse, die mein Vater nachts heimlich in die Wohnung gebracht hatte, damit die Nachbarn nicht dachten, wir seien zu schnell zu reich geworden; einen Balkon, von dem aus man die Fabrikhallen des Stabilus-Werks sah, eines großen Betriebs, der Stoßdämpfer für Autos herstellte.

Die Wunderwerke des neuen Landes: Es funktionierten die Müllabfuhr, das warme Wasser, die Elektrizität. Die neuen, nie zuvor gekosteten Speisen: die Pommes, die Tiefkühlpizzen, der Toast Hawaii, die große Trommel Chio Chips Paprika, das Fürst-Pückler-Eis. Die Leuchtreklamen, das Lichtermeer, wenn man auf der Autobahn abends in die Stadt fuhr, wirkten gewaltig. Alles wirkte gewaltig. Die Fußgängerzone war ein Rausch der Sinne: Die Kleidung der Leute war, durch die Mode des neuen Jahrzehnts noch verstärkt, bunter als in Polen, es roch überall nach besseren Zigaretten und nach besseren Parfums. Die Auslagen quollen über. Meine Mutter hielt die Waren zunächst für Attrappen, vor allem die sich stapelnden Würste in den Metzgereien, jemand wolle sie auf den Arm nehmen, die seien doch aus Plastik.

Sie waren nicht aus Plastik. Es war alles genau so, wie es vorhergesagt worden war. Deutschland, Niemcy, war die Verkörperung sagenhaften Reichtums und für meine Eltern das Versprechen eines sozialen Aufstiegs, den man immer nur in Amerika vermutete, der sich aber auch hierzulande vollzog, wenn auch lautlos und fast heimlich, doch mit nicht weniger Durchschlagskraft. Meine Eltern machten, wofür sich die Einheimischen zu schade waren: Mutter hatte mehrere Putzstellen. Vater arbeitete zwei Jahre lang auf Montage. Er schweißte monatelang in Grohnde bei Hannover an einem Atomkraftwerk herum, das mittlerweile stillgelegt ist. Er verständigte sich dort mit Händen und Füßen. Er montierte in Bayern Gaspipelines. Das Gas strömte schon damals munter aus der Sowjetunion. Er arbeitete damit ironischerweise einem Imperium zu, dem er gerade entkommen war. Er teilte sich ein Doppelzimmer in billigen Pensionen mit anderen Montagearbeitern. Einmal mit einem schwergewichtigen Jugoslawen, der kistenweise Bier trank und vor dem er sich fürchtete. Der Jugoslawe neigte zu grundloser Aggression, weinte und brüllte in der Nacht in einer Sprache, die mein Vater nicht verstand.

Meine Eltern zahlten auf das kleine rote Sparbuch der Sparkasse ein, bis das Ersparte irgendwann die Grundlage einer Eigentumswohnung bildete. Die Schufterei, die Entbehrungen waren enorm, aber die beiden waren so belebt von ihrem Aufstieg, und sie sind es bis heute.

Sie hatten ein gedemütigtes Land verlassen. Und sie schauten es sich jetzt von der Fernsehcouch aus in den Nachrichtensendungen an. Ein Land, in dem das Militär regierte, in dem die Menschen Lebensmittelspenden aus der DDR