10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

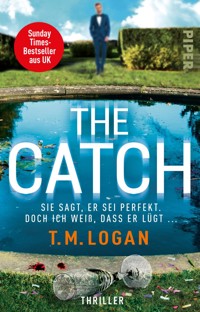

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein unerfüllter Kinderwunsch. Ein fremdes Baby. Eine folgenschwere Entscheidung. Ellen wollte nur helfen, mehr nicht. Im Zug kurz das Baby einer Fremden halten, während diese telefoniert. Ellen wünscht sich selbst nichts sehnlicher als ein eigenes Kind. Die Minuten vergehen, die Fremde kommt nicht wieder. Am nächsten Bahnhof sieht Ellen sie aus dem Zug steigen, das Baby lässt sie zurück. Ellen will gerade Alarm schlagen, als sie einen Zettel findet: Bitte beschütze Mia. Traue nicht der Polizei. Traue niemandem. Doch warum sollte eine Mutter ihr Kind einer Fremden überlassen? Könnte Mia etwa der Schlüssel zu einem grausamen Verbrechen sein? Was soll Ellen jetzt bloß tun? --- »Eine geniale Prämisse, packend umgesetzt.« JP Delaney »Ein äußerst unterhaltsamer, wendungsreicher und temporeicher Nervenkitzel von dem durchweg brillanten T.M. Logan.« Chris Whitaker »Logan ist der Meister des Jedermann-Thrillers – realitätsnahe, aber alptraumhafte Situationen, die auch Ihnen passieren könnten. Aus diesem und vielen anderen Gründen sollten Sie ›Trust Me‹ unbedingt lesen und sich darauf einstellen, dass es Ihnen den Schlaf rauben wird!« Gillian McAllister »Alles, was Sie von einem Thriller erwarten, und mehr.« Lesley Kara »Logan ist zweifelsohne der Meister der erschreckend glaubhaften ›Das könnte mir auch passieren‹-Geschichten.« B.A. Paris »Ich bin regelrecht durch ›Trust Me‹ geflogen. Vollkommen genial. Ich hatte keine Ahnung, wie das Ganze enden würde.« Heidi Perks

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Trust Me« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Für meine Agentin Camilla Bolton,

die von Anfang an Vertrauen in mich hatte

© T.M. Logan 2021

Titel der englischen Originalausgabe:

»Trust Me«, Zaffre/Bonnier Books UK, London 2021

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2024

Published by Arrangement with LOGAN COMMUNICATIONS LTD. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Redaktion: René Stein

Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Emma Rogers

Covermotiv: Cavan Images / Alamy Stock Photo; Shutterstock.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Zitat

Prolog

DIENSTAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MITTWOCH

13

Leon

14

15

Dominic

16

17

18

Dominic

19

DI Gilbourne

20

21

Leon

DONNERSTAG

22

23

24

25

Leon

26

27

28

29

30

DI Gilbourne & DS Holt

31

32

33

34

DI Gilbourne

FREITAG

35

Dominic

36

37

38

39

40

41

42

DS Holt

43

44

45

Leon

46

47

SAMSTAG

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

SONNTAG

61

62

63

64

65

FÜNF TAGE ZUVOR

DIENSTAG

66

Kathryn Clifton

67

68

DREI MONATE SPÄTER

69

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Kein Mensch entscheidet sich

für das Böse, weil es böse ist.

Er verwechselt es lediglich mit dem Glück,

dem Guten, nach dem er ständig strebt.

Mary Wollstonecraft

Pech.

Letzten Endes war es nichts anderes als das.

Einmal Pech, und alles drohte zu zerbrechen.

Er war so vorsichtig gewesen, hatte alle nötigen Vorkehrungen getroffen und fast nichts dem Zufall überlassen. Er hatte überlegt, geplant und vorbereitet. Es stimmte allerdings, was die Leute sagten: Du kannst nicht alles kontrollieren.

Trotzdem würde er nicht zulassen, dass er sein zukünftiges Glück gefährdete, nur weil er einmal Pech hatte.

Es wurde Zeit, es zu beenden.

Ein für alle Mal.

DIENSTAG

1

Ein Umriss auf einem körnigen Schwarz-Weiß-Foto.

Die Wirbelsäule, die Stirn, die kleine Stupsnase, die perfekten Füße mit den winzigen Zehen. Die Verheißung neuen Lebens.

Ich starre auf das Bild hinunter, mein Daumen schwebt über dem Display des Handys, meine Kehle ist wie zugeschnürt. Die euphorische Bildunterschrift stammt von einer Frau, die ich nie kennengelernt habe und die ihrer bevorstehenden Mutterrolle optimistisch, freudig und aufgeregt entgegenblickt.

Ihr Lieben, Richard und ich haben Neuigkeiten für euch! Unser Kleiner hat es sich bequem gemacht und ist auf dem Weg in diese Welt. Endlich können wir es allen sagen! Wir sind so aufgeregt!!! #zwölfteWoche #ultraschall #instamum #instababy #babylove

Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube. Sie bekommt das Kind meines Ex-Mannes. Richard wird endlich haben, was er schon immer wollte. Was wir beide wollten. Was wir uns mehr als alles andere ersehnt haben.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden bekomme ich kaum noch Luft, und alles dreht sich. Zuerst die Nachricht heute Vormittag und jetzt das.

Ich lege das Telefon mit dem Display nach unten auf den Tisch und verdränge den Schmerz, die Sehnsucht, das Verlangen. Vor dem Zugfenster zieht die Landschaft Buckinghamshires vorbei, ein verschwommener Schleier aus braunen, abgeernteten Feldern und Hecken, darüber der graue Herbsthimmel. Ich spüre das sanfte Schaukeln des Zuges, die Vibration des Waggonbodens unter meinen Füßen. Er bringt mich zurück nach London, in mein kleines, neues Haus, in dem …

In dem niemand auf mich wartet und das genauso aussehen wird, wie ich es am Morgen verlassen habe. Still und kalt. Die Kleiderschränke neuerdings halb leer, genau wie die Bücherregale. Die Hälfte der DVDs, die gerahmten Drucke und der große Lehnstuhl in der Ecke – alles fort. Wenigstens hat Richard mir den Großteil der Möbel überlassen. Und alle Fotoalben, nachdem er die Vergangenheit offenbar ein für alle Mal hinter sich lassen möchte.

Ich hingegen bin in der Vergangenheit verhaftet und unfähig, nach vorne zu blicken. Eine Gefangene meines eigenen Körpers. Vielleicht ist die Zeit tatsächlich um. Vielleicht ist es das für mich gewesen.

Ich lehne mich in den abgenutzten Sitz zurück und versuche, mich auf das leise Brummen des Zuges und das Gemurmel der anderen Fahrgäste zu konzentrieren. Am anderen Ende des Waggons sind mehrere betrunkene Fußballfans, die in diesem Moment anfangen, ein Lied zu grölen.

Eine junge Frau wankt langsam den Mittelgang entlang, ein Baby im Arm. Offenbar sucht sie einen Sitzplatz. Ich wende mich ab, vermeide jeden Augenkontakt und sehe erneut aus dem Fenster. Hoffentlich setzt sie sich nicht zu mir. Es ist früher Nachmittag, die Pendler kommen erst später, und es gibt genügend freie Plätze. Bitte setz dich woandershin. Irgendwohin. Damit ich mir nicht den ganzen Weg zurück nach London dein Baby ansehen muss. Ich spüre, wie die Frau an mir vorbei den Gang entlang weitergeht, und stoße schuldbewusst ein erleichtertes Seufzen aus.

Ich denke an den Tag, der vor mir liegt. Nichtssagend und unausgefüllt. An den Rest der Woche. Die Arbeit. Das leere Haus. Ein paar Gläser Wein, zwischendurch Wodka. Ich, alleine in dem großen Doppelbett, wie ich mir die Decke über den Kopf ziehe, um an nichts mehr denken zu müssen.

Tage, Wochen, Jahre, die alle auf dieselbe Art vergehen werden, während ich nach einem Grund suche, weiterzumachen und nicht nur blind dem Gebot zu folgen, immer einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich fühle mich ausgelaugt, verbraucht. Von einem Hunger erfüllt, der niemals gestillt werden kann. Wie ist es möglich, so lange zu hoffen und zu beten, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen?

Ich war eine Närrin.

»Hi«, sagt eine weibliche Stimme. »Sitzt hier jemand?«

Die junge Mutter ist zurück und steht neben dem Viererplatz, den ich für mich alleine habe.

»Nein«, sage ich. »Es ist alles frei.«

»Danke.« Sie schwingt ihren Rucksack auf den Fenstersitz und lässt sich mir gegenüber nieder. Sie ist Mitte zwanzig, trägt eine rostrote Jacke und blaue Jeans und hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist sehr hübsch, aber das sind in meinen Augen beinahe alle jungen Mütter. Sie deutet in Richtung der grölenden Fußballfans. »Die haben gerade eine Flasche Jack Daniels ausgepackt, da bin ich lieber weg.«

Das Baby trägt eine blassrosa Strickjacke und pinkfarbene Schuhe mit kleinen Regenbögen. Unter dem Stirnband mit der pinken Schleife lugen blonde Haarbüschel hervor, die Augen unter den langen Wimpern und den kaum erkennbaren blonden Augenbrauen sind tiefblau. Unsere Blicke treffen sich, und sofort breitet sich ein Lächeln auf dem pausbäckigen Gesicht aus, sodass dem Mädchen beinahe der pinkfarbene Schnuller aus dem Mund fällt. Ich spüre, wie ich ebenfalls anfange zu lächeln. Das letzte Mal ist so lange her, dass es sich seltsam, beinahe unnatürlich anfühlt.

»Sie ist wunderschön«, sage ich, und das nicht nur, weil man so etwas nun mal zu einer frischgebackenen Mutter sagt. Natürlich sind alle Kinder auf ihre eigene Art wunderschön, vor allem für ihre Eltern, aber dieses hier ist beinahe unerträglich süß.

»Sie mag Sie«, erklärt die junge Frau mit einem schüchternen Lächeln.

»Sie lacht gerne, was?«, erwidere ich, unfähig, den Blick von dem Baby zu lösen.

Das Handy der jungen Frau klingelt, sie wirft einen Blick auf das Display und stellt das Klingeln ab.

»Wie alt sind Ihre Kinder?«, fragt sie.

Mein Lächeln gefriert. Ganz egal, wie oft man mich bereits nach meiner Familie gefragt hat, ich bekomme nie die richtige Antwort hin. Es klingt immer wie eine Entschuldigung. Oder eine Verteidigung.

»Mein Mann und ich … ich meine, mein Ex-Mann und ich, konnten nicht …« Ich reiße den Blick von dem Baby los. »Wir wollten Kinder, aber es hat nicht geklappt.«

»Oh.« Die junge Frau errötet. »Tut mir leid, ich hatte nicht vor …«

»Schon gut. Wirklich. Dafür bin ich die Patentante der drei Söhne meiner besten Freundin Tara.«

»Die Kleine hier hat noch gar keine Patentante.«

»Wie heißt sie denn?«

»Mia. Sie ist heute genau drei Monate und eine Woche alt. Und ich bin Kathryn«, fügt sie mit einem verlegenen Lächeln hinzu. »Hi.«

Ihr Telefon klingelt erneut, und sie stellt es auch dieses Mal ab, ohne dranzugehen. Bei näherer Betrachtung wirkt sie zu jung, um bereits ein eigenes Kind zu haben. Kaum älter als zwanzig, etwa halb so alt wie ich. Der Gedanke, dass ich alt genug bin, um ihre Mutter zu sein, macht mich traurig. Sie trägt keinen Ehering und sieht generell so aus, als würde sie ihre Zeit eher in Clubs und weniger an einem Gitterbettchen verbringen.

Aber da ist auch noch etwas anderes. Ein Unbehagen, das direkt unter der Oberfläche gärt.

Ihr Handy piept mit einer eingegangenen Nachricht, und als sie den Arm danach ausstreckt, rutscht die Jacke hoch und gibt den Blick auf einen violett-schwarzen Bluterguss über ihrem Handgelenk frei, der sich nach oben zu ihrem Ellbogen zu ziehen scheint.

Als sie bemerkt, dass ich ihn gesehen habe, zieht sie den Ärmel eilig nach unten. Ich lächle mitfühlend.

»Ich bin Ellen.« Ich senke die Stimme. »Ist alles … okay?«

»Ja, ja.« Sie steckt sich eine blonde Haarsträhne hinters Ohr. »Aber könnten Sie die Kleine vielleicht eine Minute lang halten, damit ich schnell nachsehen kann, ob ich alles dabeihabe?«

Ja. Nein. Ich würde sie schrecklich gerne halten. Mehr als alles andere auf der Welt. Aber bitte verlangen Sie das nicht von mir.

»Natürlich.« Ich rutsche ein wenig nach vorne.

Kathryn beugt sich über den Tisch und reicht mir das Baby. Zuerst fühlt es sich seltsam an, und einen Moment lang habe ich Angst, dass ich das Mädchen fallen lasse oder sie sich aus meinen Armen windet, aber sie macht es sich zufrieden in meiner Armbeuge bequem. Sie ist nicht schwer, bloß ein warmes, festes, wunderschönes und herrlich lebendiges Bündel, und ihre großen blauen Augen blicken in meine, als sich ihr Mund erneut zu einem Lächeln verzieht. Babys lieben Gesichter. Das liest man überall. Sie sind darauf programmiert, auf Blickkontakt und freundliche Gesichter zu reagieren. Sie lächeln, wenn ihre Mutter sie im Arm hält – so wie ich gerade. Wie ist es möglich, den Verlust von etwas so tief in mir zu spüren, das ich niemals hatte und wohl niemals haben werde?

»Sie sind ein Naturtalent«, meint Kathryn und schlägt sich sofort die Hand vor den Mund. »Tut mir leid, ich wollte nicht … das war dumm von mir.«

Ich schüttle den Kopf, ohne Mia aus den Augen zu lassen.

Sie streckt die Hand aus, und ihre kleinen Fingerspitzen streichen sanft über meine Wange. Sie gluckst glücklich, als ich mich nach unten beuge, damit sie mein Kinn berühren kann. Ich strecke die Hand aus, und Mias Hand schließt sich um meinen Zeigefinger. Die Berührung ist zart wie eine Feder, und ihre Fingernägel sind so unglaublich klein. Ich hauche einen Kuss auf ihre Fingerspitzen, und ihr Kichern wärmt mein Herz.

»Freut mich, dich kennenzulernen, Mia.« Ich sehe lächelnd auf sie hinunter. »Mein Name ist Ellen.«

Kathryn hat ihr Handy zwischen uns auf den Tisch gelegt, den weißen Rucksack auf ihren Schoß gezogen und hält einen Stift in der einen Hand, während sie mit der anderen in ihrem Rucksack kramt und Fläschchen und Windeln sortiert. Als sie ihn schließt, klingelt ihr Telefon erneut. Auf dem Display erscheint das Gesicht eines Mannes in den Dreißigern mit dunkelroten Haaren, einem Dreitagebart und einem Knick in der Nase, die offenbar schon einmal gebrochen war. Darunter steht sein Name. Dominic.

»Klingt, als wollte jemand dringend mit Ihnen reden«, sage ich.

»Ich gehe besser mal ran.« Kathryn nickt abwesend und wirft erneut einen Blick auf das Handy. »Wäre es in Ordnung, wenn Sie Mia noch einen Moment lang halten, während ich telefoniere? Es ist … dringend.«

»Klar. Machen Sie nur, wir kommen schon klar.«

»Ich bin gleich dort hinten.« Sie deutet über ihre Schulter, zum Ende des Abteils. »Ich komme sofort wieder.«

Ich sehe sie an und könnte schwören, dass Tränen in ihren Augen glitzern.

»Kathryn, ist wirklich alles in Ordnung?«

»Ja«, erwidert sie und erhebt sich. »Danke. Es dauert auch nicht lange.«

Sie streckt die Hand aus und berührt mit den Fingerspitzen sanft den Kopf der Kleinen, als zögerte sie, Mia auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Dann macht sie sich mit dem Telefon am Ohr auf den Weg.

Mia sieht gähnend zu mir hoch, und ihr fallen einen Moment lang die Augen zu. Ich wiege sie behutsam, genieße das wundervolle Gewicht in meiner Armbeuge, und das ungewohnte Lächeln kehrt auf mein Gesicht zurück. Mein Herz geht über, und ich habe das Gefühl, das in mir hochsteigt, schon so lange nicht mehr gespürt, dass ich mich bereits gefragt habe, ob es überhaupt noch in mir existiert.

Ich erlaube mir – wenn auch nur einen kurzen Moment lang – die Vorstellung, dieses Baby wäre mein eigenes. Dass ich gerade mit meinem Kind in den Armen aus dem Krankenhaus auf dem Heimweg bin, anstatt mit einer Prognose im Gepäck, die noch trostloser ist als beim letzten Mal. Das kleine Schlafzimmer in meinem Haus würde endlich als Kinderzimmer genutzt, wie es immer geplant war, und verkäme nicht als ungenutzte stille Kammer, wie ein Schrein für ein unerfülltes Leben. Für etwas, das niemals sein wird. Ich habe es mir so lange Zeit vorgestellt und davon geträumt. Das nächtliche Stillen, die Kuschelstunden, die winzigen Finger, die Spaziergänge im Park, die ersten Worte und die Gutenachtgeschichten. All die kleinen Dinge, die Eltern als selbstverständlich erachten. Ich beuge mich noch weiter zu Mia nach unten und atme den undefinierbaren, süßlich sanften Duft nach Unschuld, Talkumpuder und neuem Leben ein. Ich frage mich, ob Kathryn weiß, wie glücklich sie sich schätzen kann.

Der Zug wird langsamer, als wir uns der nächsten Haltestelle nähern. Es ist die letzte vor dem Bahnhof Marylebone. Die Felder sind geschäftigen kleinen Dörfern gewichen, von denen der Großteil der Bewohner in den Nordwesten Londons pendelt. Ich hebe den Kopf, um nach Kathryn Ausschau zu halten, doch sie scheint in dem Verbindungsgang zwischen unserem und dem nächsten Waggon zu stehen. Wie lange ist sie bereits fort? Zwei Minuten? Drei?

Die Haltestelle Seer Green & Jordans besteht lediglich aus zwei Bahnsteigen, die mittels einer Fußgängerüberführung verbunden sind, und einem kleinen, mit dunklem Holz vertäfelten Wartehäuschen. Einige wenige Leute warten auf den Zug, Kathryn ist noch immer nicht aufgetaucht. Der Zug hält ächzend, und es piept drei Mal, bevor sich die Türen öffnen. Mehrere Fahrgäste steigen aus. Ich stemme mich vorsichtig hoch, um mich umzusehen. Ist Kathryn vielleicht an mir vorbei, als ich vorhin so vertieft in Mias Anblick war? Aber da sind nur die Fußballfans mit den rot-weiß gestreiften Trikots und kurz geschorenen Haaren und ein kleiner, rotgesichtiger Mann in einem Nadelstreifenanzug, der an seinem Laptop arbeitet und mich keines Blickes würdigt.

»Entschuldigen Sie bitte«, sage ich zu ihm. »Sie haben nicht zufällig die Frau gesehen, die vorhin hier gesessen hat? Ist sie vielleicht noch mal an uns vorbei?«

Der Mann sieht auf, schüttelt genervt den Kopf und wendet sich wieder dem Laptop zu. Ich will gerade aufstehen und nach Kathryn suchen, als eine Bewegung vor dem Fenster meine Aufmerksamkeit erregt. Eine Gestalt eilt den Bahnsteig entlang. Eine blonde Frau in einer rostroten Jacke.

Kathryn.

2

Ich brauche eine Sekunde, um zu begreifen. Soll das ein Scherz sein? Hat jemand ihre Jacke genommen und den Zug damit verlassen?

Nein.

Es ist Kathryn. Ihre blonden Haare schwingen von einer Seite zur anderen, während sie mit den Händen tief in den Jackentaschen und gesenktem Blick den Bahnsteig entlangmarschiert. Ich lehne mich zum Fenster und klopfe gegen die kalte Glasscheibe, als sie daran vorbeigeht.

»Hey!«, rufe ich, und die anderen Passagiere drehen sich zu mir um. »Kathryn! Hey!«

Sie sieht auf, und unsere Blicke treffen sich. Es dauert nur eine Sekunde, aber es reicht, um den Ausdruck auf ihrem Gesicht und die Tränen auf ihren Wangen zu sehen. Ihre Lippen formen die Worte: Es tut mir leid, dann senkt sie erneut den Blick, wischt sich mit dem Handrücken über die Augen und eilt weiter auf die Ticketschranken zu.

Kurz darauf ist sie verschwunden.

Eine Frauenstimme dringt aus den Lautsprechern. »Dies ist der Zug nach London Marylebone. Letzte Haltestelle, London Marylebone. Achtung, Türen schließen.«

Die neuen Fahrgäste heben ihre Taschen auf die Ablagen und sehen sich nach einem Sitzplatz um. Die Türen schließen sich zischend.

Das darf nicht wahr sein. Es ist ein Fehler, ein Missverständnis. Ich sollte Mia doch nur ein paar Minuten halten, damit Kathryn in Ruhe telefonieren kann, und ihr dann ihr Baby wiedergeben. Ich habe keine Ahnung, wie man sich um ein Kind …

Jemand redet mit mir.

»Tut mir leid, wie bitte?« Ein dürrer Mann mit einer schwarzen Wollmütze steht neben mir im Mittelgang. »Was haben Sie gesagt?«

Der Mann deutet mit einem knochigen Finger auf den Sitzplatz, auf dem Kathryn gesessen hat. Ihr Rucksack liegt noch immer am Fensterplatz.

»Ist hier frei?« Er blockiert den Mittelgang, aber das scheint ihm egal zu sein.

»Sie musste nur mal schnell telefonieren«, sage ich. »Sie kommt gleich wieder. Tut mir leid.«

Er starrt mich einen Augenblick lang an, dann wendet er sich an den rotgesichtigen Geschäftsmann, der zögerlich grunzend neben sich Platz macht. Der dürre Mann setzt sich, verstaut die langen Beine unter seinem Sitz und holt ebenfalls einen Laptop hervor.

Der Zug setzt sich in Bewegung, und die Haltestelle Seer Green zieht an uns vorbei. Ein blau lackierter Stahlzaun trennt den Bahnsteig vom Parkplatz. Fahrgäste gehen mit Taschen und den Fahrkarten in der Hand auf den Ausgang zu, zwei Männer schütteln sich die Hände, zwei Frauen mittleren Alters umarmen sich, da ist ein Bahnbediensteter in einer Warnweste, ein Mann im Parka, eine Gruppe Teenager, eine Gestalt im Regenmantel. Ich blicke ungläubig zu ihnen hinaus. Sicher hält der Zug jeden Moment an, und alles klärt sich auf. Der rotgesichtige Mann sieht mich mit unverhohlenem Ärger an, aber ich starre zurück, bis er sich wieder dem Laptop zuwendet.

Ich sehe ein letztes Mal hinaus auf den Bahnsteig, dann schieben sich Bäume in den Weg, und der Zug legt an Tempo zu. Einen Moment lang überlege ich, ob ich aufspringen und die Notbremse ziehen soll, bevor wir die Haltestelle zu weit hinter uns gelassen haben. Aber ist es tatsächlich ein Notfall? Ist jemand in Gefahr? Was ist das Beste für Mia?

Plötzlich fängt die Kleine an zu wimmern.

»Schon gut«, beschwöre ich sie mit sanfter Stimme und wiege sie hin und her. »Hab ich dich erschreckt? Schon gut, es ist alles okay.«

Mia beruhigt sich und sieht mit ihren großen blauen Augen zu mir hoch. Sie blinzelt träge, dann schenkt sie mir erneut ein Lächeln, das mein Herz übergehen lässt. Ich bin ein ruhiger, besonnener Mensch. Darauf muss ich mich jetzt besinnen. Mia zuliebe. Die Kleine scheint wunschlos glücklich. Sie weint nicht, weil sie Hunger hat oder gewickelt werden müsste, und sie reibt sich nicht verschlafen die Augen. Sie ist zufrieden damit, einfach im Arm gehalten zu werden.

Niemand im Waggon hat bemerkt, was gerade passiert ist. Dass ich hier alleine mit dem Kind einer anderen sitze. Wo ist der Fahrkartenkontrolleur, wenn man ihn braucht? Ich sollte ihn suchen, damit er in Seer Green anruft und den Leuten dort sagt, dass sie Kathryn aufhalten sollen. Ich kann mit Mia in Marylebone warten, bis Kathryn mit dem nächsten Zug nachkommt, der ohnehin bereits in einer halben Stunde fährt. Ich habe heute nichts mehr vor, und zu Hause wartet niemand auf mich. Oder ich fahre zurück nach Seer Green, damit Mutter und Tochter wieder vereint sind.

Es gibt da nur ein Problem, einen Zweifel, der mich nicht loslässt. Meine Überlegungen gehen davon aus, dass Kathryn ihr kleines Mädchen wiederhaben will. Dass alles nur ein schrecklicher Fehler einer jungen, erschöpften Mutter ist. Ein Hilfeschrei vielleicht? Ein Schub postnataler Depression?

Doch das, was gerade passiert ist, wirkte beinahe geplant. Da war der Blick in Kathryns Augen, als sie den Bahnsteig entlangeilte.

Ich weiß, was dieser Blick bedeutet, habe ihn schon einmal gesehen. Vor vielen Jahren, in einem anderen Leben.

Angst.

Aber hatte Kathryn Angst um sich oder Angst um ihr Baby? Angst, weil sie gerade etwas Schlimmes getan hatte, oder Angst davor, was sie noch tun würde?

Ich sammle die Informationen, die ich in den letzten zehn Minuten erhalten habe. Eine junge, allein reisende Mutter mit Blutergüssen auf dem Arm. Ein Handy, das ständig klingelte. Ein Unwohlsein, das sie zu verbergen versuchte und das nur knapp unter der Oberfläche schwärte. Ihr Kind, das sie bei einer vollkommen Fremden zurückgelassen hat. Es erscheint mir nicht zufällig so passiert zu sein. Sie hat Mia zurückgelassen, um sie zu beschützen. Und jetzt befindet sich die Kleine in meiner Obhut. Zumindest vorerst.

Wenn ich Mia zu Kathryn zurückbringe, setze ich sie vielleicht erst recht einer Gefahr aus, möglicherweise in Gestalt ihres Vaters, der garantiert für Kathryns Blutergüsse am Arm verantwortlich ist. Vielleicht finden Kathryn und Mia Zuflucht in einem Frauenhaus, vielleicht enden sie aber auch als Teil der Statistik. Zwei weitere Opfer eines gewalttätigen, kontrollsüchtigen Mannes, der seine Wut an der Partnerin auslässt, die wagte, ihn zu verlassen. Es ist ein deprimierend vertrautes Bild, so alt wie die Ehe selbst. Aber welche Wahl habe ich? Ich kann Mia doch nicht mit in mein kleines Haus in South Greenford nehmen, oder?

Ich lasse den Gedanken einen Moment sacken.

Dann verwerfe ich ihn. Mia hat eine Mutter, und sie gehört zu ihr.

Der Zug dringt immer tiefer in das nordwestliche London vor. Vor dem Fenster ziehen Straßen, Einkaufszentren und Häuser vorbei. Mein Handy vibriert mit einer eingegangenen Nachricht, und ich verlagere Mia auf meinem Arm, um es aus der Handtasche zu holen.

Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung?

Das ist Taras Art zu fragen, wie es heute Morgen in der Klinik lief und ob ich darüber reden möchte.

Ich lege das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch. Tara kann warten. Ich hebe den Blick, er bleibt an dem dürren Mann hängen, der auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelganges sitzt. Er starrt mich an, doch als wir einander in die Augen sehen, wendet er sich sofort wieder seinem Handy zu. Er trägt schwarze, fingerlose Handschuhe und hält sein Telefon in einem seltsamen Winkel.

Hat er gerade ein Foto von mir und dem Baby gemacht? Oder bilde ich mir das nur ein?

Er windet sich unter meinem Blick und dreht das Handy zur Seite. Sein Laptop steht geöffnet auf seinem Schoß. Seine Fingerspitzen sehen seltsam aus, faltig und blass. Die schwarze Mütze ist ein wenig nach oben gerutscht, und mir fällt auf, dass er keine Augenbrauen hat. Die Haut über seinen Augen ist seltsam rot gefleckt. Er wirkt sonderbar, als würde er nicht hierher gehören und wüsste nicht, wie er sich verhalten soll.

Ich drücke Mia fester an mich. Jetzt, wo wir alleine sind, fühlt sie sich so zerbrechlich wie Porzellan an, als würden ihre zarten Knochen beim nächsten Holpern brechen. Als wäre jeder Fremde eine potenzielle Bedrohung.

Ich versuche, mich zu entspannen. Zumindest in den nächsten zehn Minuten kann ihr nichts passieren. Ich werde auf sie aufpassen, bis wir in Marylebone angekommen sind, wo ich mich auf die Suche nach jemandem machen werde, in dessen vertrauenswürdige Hände ich sie übergeben kann. Ich werde das Richtige tun.

Eigentlich sollte ich jetzt sofort den Notruf der Bahnpolizei wählen. Es gibt sicher Beamte in Marylebone, die mir helfen können, Mutter und Kind wieder zu vereinen. Ich frage mich erneut, ob Kathryn Mia überhaupt wiederhaben will. Vielleicht leidet sie tatsächlich unter postnatalen Depressionen und hat Angst, ihrem Kind etwas anzutun? Ich spreche besser persönlich mit der Polizei.

Ich streiche Mia sanft und hoffentlich beruhigend mit den Fingerspitzen über die Wange.

»Was machen wir nur mit dir, meine Kleine?«

Mia schenkt mir ein zahnloses Lächeln und kichert leise. Das Lachen eines Babys hat etwas unbeschreiblich Reines, Fröhliches an sich. Es ist Glück und Freude in seiner reinsten Form und mit Sicherheit das schönste Geräusch der Welt.

Sie hat keine Ahnung, dass ihre Mutter verschwunden ist.

Ich überlege, welche Möglichkeiten ich noch habe. Ich kenne nicht einmal Kathryns Nachnamen. Sie hat ihre Handtasche und das Handy mitgenommen, aber den ausgebeulten weißen Rucksack mit den Babysachen dagelassen. War das Absicht? Mir kommt ein weiterer Gedanke: Vielleicht ist Mia überhaupt nicht Kathryns Tochter. Hat sie etwas Derartiges gesagt? Ich denke an unsere kurze Begegnung zurück. Nein. Sie hat Mia mit Namen angesprochen, aber nie »mein Kind« gesagt. Vielleicht hat sie Mia entführt? Aus einem Krankenhaus, aus dem Supermarkt, aus dem Haus einer nichts ahnenden Familie? Hat sie sich einen fremden Kinderwagen gegriffen und ist damit davon, bloß um nach einiger Zeit in Panik zu geraten, Mia einer Fremden zu übergeben und zu verschwinden?

Etwas an ihrem Verhalten Mia und mir gegenüber sagt mir, dass das unwahrscheinlich ist. Da war eine deutliche Verbindung zwischen Kathryn und Mia zu spüren.

Ich greife nach dem Rucksack. Er ist schwer, aber ich schaffe es trotz des Babys in meinem Arm, ihn hochzuheben und über den Tisch zu hieven. In einer Außentasche steckt eine Flasche Säuglingsmilch, in der anderen eine halb volle Flasche Diät-Cola.

Im Inneren entdecke ich ein gefaltetes A4-Blatt auf einem Bündel Babykleidung. Es handelt sich offenbar um einen Lieferschein für Babyartikel – Säuglingsmilch, Fläschchen, Windeln und Strampelanzüge. Ich greife danach und runzle die Stirn. Auf den unteren Teil hat jemand mit geschwungener Handschrift meinen Namen geschrieben.

Ich drehe das Blatt um.

Die Rückseite ist leer, abgesehen von ein paar hastig hingekritzelten Wörtern.

Bitte passen Sie auf Mia auf.

Vertrauen Sie niemandem.

Nicht einmal der Polizei.

3

Ich lese den Text ein zweites Mal und drehe das Blatt in meiner Hand um, falls ich auf der Vorderseite etwas übersehen habe. Aber da ist nichts. Lediglich die computergenerierte Auflistung der gelieferten Babyartikel von einer Firma namens BabyCool, mein von Hand geschriebener Name und die drei hingekritzelten Sätze. Ich sehe mich instinktiv um. Hat noch jemand die Nachricht gesehen? Doch der Geschäftsmann konzentriert sich auf seinen Laptop, und der dürre Mann, der mich vorhin angestarrt hat, schreibt etwas in ein kleines Notizbuch und scheint weder mich noch die restliche Umgebung wahrzunehmen.

Vertrauen Sie niemandem.

Ist Paranoia ein Symptom postnataler Depressionen? Ich habe einmal etwas darüber gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht hatte Kathryn tatsächlich Angst, dass sie Mia etwas antun könnte. Vielleicht ist das hier ein Hilferuf. Wobei es nicht um Kathryns Sicherheit geht, sondern um die des Babys.

Ich beschließe, den Rucksack nach weiteren Hinweisen zu durchsuchen, lege die Nachricht beiseite und beginne, den Inhalt auf dem Tisch auszubreiten. Ein halbes Dutzend Windeln, Feuchttücher, Windelbeutel, zwei Strampelanzüge aus Baumwolle und die dazugehörigen Leibchen, Anti-Kratz-Fäustlinge, eine selbst gestrickte Wollmütze, drei bereits vorbereitete Fläschchen mit Säuglingsnahrung und eine halb volle Dose mit Milchpulver. Dazu zwei Musselintücher, zwei noch verpackte Schnuller und eine kompliziert aussehende Trageschlinge. In der Vordertasche finde ich eine neue Tube Wundschutzcreme, Taschentücher, eine kleine Flasche Sonnencreme und einen Zettel, der aus einem Notizbuch gerissen und auf dem eine Art Tagesablauf notiert wurde. Es ist dieselbe Handschrift wie auf dem Lieferschein.

6:00/7:00 füttern, wickeln; 8:30 Nickerchen; 10:00 füttern; 11:00 Nickerchen; 12:30 füttern, wickeln; 13:00 Nickerchen; 15:00 füttern, 15:30 Nickerchen, 18:00 waschen, umziehen; 18:45 füttern, Schlafenszeit.

Unter dem Zettel steckt ein violetter Stoffoktopus mit einem gelben Gesicht. Das Glöckchen in seinem Inneren klingelt, als ich ihn herausnehme.

Mia dreht den Kopf und streckt die Hände aus.

»Na, möchtest du den haben?« Ich gebe der Kleinen den Oktopus, und sie drückt ihn glücklich glucksend an sich. Kurz darauf schließen sich die kleinen Lippen um einen Stofffangarm.

Ich betrachte den Inhalt des Rucksackes auf dem Tisch vor mir. Es ist alles da, um mit einem Baby einen Ausflug zu machen, aber es reicht gerade für einen Tag, allerhöchstens zwei. Vielleicht konnte Kathryn nicht mehr mitnehmen. Vielleicht war das hier alles, was sie in der Eile in eine kleine Tasche packen konnte. Jedenfalls habe ich keinen Hinweis auf ihre Identität, ihren Nachnamen oder ihren Wohnort gefunden. Nichts, was mir hilft, Mia so schnell wie möglich zu ihrer Familie zurückzubringen. Der Zettel mit dem Tagesablauf ist interessant, und ich frage mich, ob er für mich geschrieben wurde. Andererseits hatte Kathryn nicht genug Zeit dafür. Mein Name und die seltsame Nachricht, mehr hat sie sicher nicht geschafft. Ich verstehe nicht, warum sie sich ausgerechnet mich ausgesucht hat.

Die Fußballfans grölen ein neues Lied, unterbrochen von lautstarkem Gelächter und Obszönitäten. Ich nehme mir vor, beim Aussteigen einen großen Bogen um sie zu machen.

Der Zug wird langsamer, und die ersten Fahrgäste erheben sich, holen ihre Taschen von der Ablage und schlüpfen in ihre Mäntel und Jacken. Es herrscht geschäftiges Treiben, während wir uns dem Endbahnhof nähern. Der rotgesichtige Mann im Nadelstreifanzug nimmt seine Sachen und eilt den Mittelgang entlang, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich packe Mias Rucksack und werfe einen schnellen Blick auf Kathryns seltsame Nachricht, ehe ich sie in meine Handtasche stecke und mich langsam aufrichte, wobei ich darauf achte, Mia gut festzuhalten.

Wie schlüpft man mit einem Baby auf dem Arm in einen Rucksack? Alles – jede Bewegung, jede noch so einfache Tätigkeit – scheint plötzlich um ein Vielfaches komplizierter. Ich lege Mia vorsichtig auf den Sitz, ziehe den Rucksack an und hebe den Gurt meiner Handtasche über den Kopf, ohne Mia auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, damit sie nicht unbemerkt zu Boden fällt. Doch sie sieht bloß grinsend zu mir hoch und strampelt fröhlich mit den Beinchen, wie ein kleiner Frosch.

Ich hebe sie hoch. »Komm«, murmle ich sanft. »Jetzt suchen wir deine Mummy.«

Der seltsame dürre Mann sitzt noch immer gegenüber und kritzelt etwas in sein Büchlein. Er nimmt keine Notiz von den aufbrechenden Fahrgästen und sieht auch nicht auf, als ich an ihm vorbeigehe. Er ist ganz in Schwarz und Grau gekleidet. Schwarze Jeans, Doc Martens, ein grauer Pullover und eine abgewetzte schwarze Lederjacke. Kein einziger Farbtupfer, und die Haut in seinem Gesicht ist so blass, dass sie beinahe durchsichtig erscheint. Irgendetwas an ihm lässt mich nicht los. Irgendetwas stimmt nicht.

Ich steige vorsichtig die Stufen hinunter auf den Bahnsteig. Die Schritte der Fahrgäste hallen durch das Bahnhofsgebäude aus rotem Backstein, und der Dieselgeruch sammelt sich unter dem Glasdach über den weißen, kreuz und quer verlaufenden Stahlträgern. Ich blicke den Bahnsteig auf und ab in der Hoffnung, dass Kathryn es doch in den Zug geschafft hat und bereits auf der Suche nach ihrem Baby ist. Doch ich kann keine rostrote Jacke unter den Reisenden entdecken, keine junge Frau, die sich hektisch umsieht. Keine Spur von Kathryn.

Ich mache mich langsam auf den Weg in die Ankunftshalle und zu den Ticketschranken, wo ich umständlich mit einer Hand in meiner Handtasche nach meiner Fahrkarte krame, während ich mit der anderen Mia festhalte. Ich kann sie nicht finden. Ich versuche es in meiner Jackentasche, aber auch dort ist die Fahrkarte nicht. Die Leute hinter mir werden langsam ungeduldig. Ich klopfe gerade erfolglos meine Hosentaschen ab, als mich die Aufseherin, eine Frau in den Fünfzigern mit kurzen schwarzen Haaren, entdeckt und auf mich zukommt.

Soll ich ihr sagen, was passiert ist? Oder würde sie mich ohnehin nur zum nächsten Polizisten schicken? Ich überlege immer noch, was ich tun soll, als mir klar wird, dass die Frau nicht mich ansieht, sondern Mia.

»Na, du Süße?«, fragt sie lächelnd, und Mia mustert sie mit ihren großen blauen Augen. »Ich helfe deiner Mummy mal lieber, was meinst du?«

Sie legt ihren Ausweis auf den Sensor, und die Schranke öffnet sich.

»Danke«, sage ich erleichtert. »Das ist sehr nett von Ihnen.«

Die Frau winkt Mia zu. »Habt noch einen schönen Tag, ihr beiden.«

Ich betrete die Ankunftshalle und sehe mich nach einem Infopoint, einem Fahrkartenschalter oder einem Hinweis um, wo ich die Bahnhofsverwaltung finde. Gibt es eigentlich in jedem größeren Bahnhof in Großbritannien eine eigene Polizeistation? Ich habe hier in Marylebone noch nie eine gesehen, andererseits habe ich auch nicht wirklich darauf geachtet. In London scheinen Vorfälle, bei denen es sich nicht um eine Messerstecherei oder einen Terrorakt handelt, für die Polizei eher von geringer Bedeutung. Und es ist ja nicht so, als würde hier irgendjemand in Lebensgefahr schweben, nicht wahr?

Ich entdecke mein Spiegelbild in einem Schaufenster und bin im ersten Moment verwirrt, als ich das Baby auf meinem Arm sehe. Es ist wie ein Blick in ein Paralleluniversum, in dem die letzte künstliche Befruchtung nicht erfolglos geblieben ist und ich Richards Baby zur Welt gebracht habe. Unsere kleine Tochter, mit der ich gerade auf dem Heimweg bin.

Mir ist klar, dass es keine Paralleluniversen gibt, trotzdem bin ich hier, mit Mia in den Armen.

Ich zucke zusammen, als mir noch etwas an dem Spiegelbild ins Auge sticht. Eine Gestalt mit einer schwarzen Mütze folgt mir.

Es ist der dürre Sonderling aus dem Zug.

4

Er bewegt sich langsam und mit seltsam spinnenhaften Schritten im Schutz mehrerer anderer Fahrgäste und tut, als würde er im Gehen auf sein Handy blicken. Ich denke an die Blutergüsse auf Kathryns Arm. An die Angst in ihren Augen. Vielleicht ist nicht der Mann mit der gebrochenen Nase auf ihrem Handy ihr Freund, sondern dieser Kerl. In einer Gruppe aus normalen Passanten fällt seine Andersartigkeit noch mehr auf. Er scheint schlichtweg nicht hierher zu gehören. Ich beschleunige meine Schritte.

Hinter mir ertönen Schreie. Laute, wutentbrannte Männerstimmen. Offenbar ist auf dem Bahnsteig ein Tumult ausgebrochen. Ich werfe einen Blick über die Schulter und sehe, dass die Fußballfans in den rot-weißen Trikots an den Schranken aufgehalten wurden. Ihre Gesichter sind vor Zorn verzerrt. Es werden immer mehr, während von der anderen Seite gelb gekleidete Bahnbeamte anrücken.

»Zurücktreten!«

»Dann macht die Scheißschranken auf!«

Ich gehe noch schneller. Nun sehe ich noch eine zweite Gruppe junger Männer in den Zwanzigern mit Tattoos am ganzen Körper und blauen Fußballtrikots, die mir entgegenkommen. Sie recken die Fäuste in die Höhe und grölen ihre eigenen Hymnen, die durch die Bahnhofshalle dröhnen. Im nächsten Moment entdecken sie die gegnerischen Fans an den Ticketschranken. Andere Passagiere weichen aus und machen vorsorglich einen großen Bogen um die beiden Gruppen, die laut fluchen und sich gegenseitig beschimpfen. Eine Bierdose zischt durch die Luft und landet auf dem Bahnsteig, der Inhalt spritzt in alle Richtungen.

Mia wimmert, der plötzliche Lärm behagt ihr nicht. Ich entferne mich instinktiv so rasch wie möglich von dem Tumult, vermeide jeglichen Augenkontakt. Trotz des Lärms und der Aggression in der Luft spüre ich eine Entschlossenheit in mir wie schon seit Jahren nicht. Ich balle die rechte Hand zur Faust, bereit, jeden niederzustrecken, der es wagt, Mia zu bedrohen.

Ich werfe einen Blick auf mein Spiegelbild im nächsten Schaufenster. Der dürre Sonderling folgt mir noch immer.

Am Ende der Bahnhofshalle sehe ich bereits den Ausgang. Von dort sind es fünf Minuten bis zur U-Bahn-Station Edgware Road, dann geht es mit der Circle Line bis Notting Hill, wo ich in die Central Line umsteigen und acht Stationen bis zur Station South Greenford fahren muss, um nach einem kurzen Spaziergang die Hauptstraße entlang und durch den Park in meinem kalten, leeren Haus anzukommen. Es wäre einfach, dem gewohnten Weg zu folgen, den ich in den letzten fünf Jahren auf der Rückfahrt von der Klinik unzählige Male genommen habe.

Einfach, aber falsch.

Endlich entdecke ich zwei Polizisten. Sie tragen schusssichere Westen, Funkgeräte, Pistolen an den Oberschenkeln und Gewehre vor der Brust, den Finger am Abzug. Doch anstatt erleichtert auf sie zuzugehen, fühle ich mich abgestoßen. Ihre Waffen haben im Leben des Babys in meinen Armen nichts verloren. Schusswaffen sind mir nicht fremd, aber das hier ist etwas anderes.

Trotzdem muss ich mit ihnen sprechen, ihnen sagen, was passiert ist. Ich muss eine Aussage machen und Formulare ausfüllen, und dann werden sie mir Mia wegnehmen. Ich werde sie freiwillig an diese Männer mit ihren Waffen übergeben. An Männer, die bereit sind, sich in den Krieg zu stürzen, der auf unseren Straßen herrscht.

Bei der Vorstellung wird mir eiskalt, und mein Magen zieht sich zusammen.

Überall lauern Gefahren, und ich verspüre das dringende Bedürfnis, so viel Abstand wie möglich zwischen Mia und diese bewaffneten Männer zu bringen. Ich denke an die Nachricht im Rucksack. Vertrauen Sie niemandem. Nicht einmal der Polizei. Aber was soll ich sonst tun? Es könnte sein, dass uns ein Fahrgast aus dem Zug verfolgt, und offensichtlich befindet sich Kathryn in Schwierigkeiten. Ich gehe auf die beiden Polizisten zu und überlege, was ich sagen soll. Dieses Baby? Es gehört mir nicht. Da war diese Frau, die hat es mir gegeben …

In diesem Moment hebt einer der Männer die Hand an den Knopf in seinem Ohr, und kurz darauf eilen die beiden in Richtung Bahnsteig, ohne mich eines Blickes zu würdigen.

Ich sehe ihnen nach. Sie sind auf dem Weg zu den Fußballfans, deren Auseinandersetzung immer lauter wird. Ich sehe keine anderen Polizisten in der Nähe. Vielleicht sollte ich zum Ticketschalter gehen? Andererseits ist dieser Bahnhof kein sicherer Ort. Waffen, Gegröle, Betrunkene, Menschenmassen. Wut. Hooligans. Polizisten auf der Suche nach Machete schwingenden Terroristen und Selbstmordattentätern. Ich sehe nach hinten. Der Sonderling aus dem Zug folgt mir noch immer. Aber es ist nicht nur er. Der ganze Bahnhof verursacht mir Unbehagen. Es sind Tausende Leute unterwegs, doch alle sind in Eile, es ist laut und viel zu voll, sodass sie einander gar nicht beachten. Es gibt einen guten Grund, warum Bahnhöfe zu den beliebtesten Terrorzielen gehören.

Vertrauen Sie niemandem.

Kathryn hat mir vertraut. Sie hat mich ausgewählt.

Ich muss Mia beschützen. Ich muss tun, was für Mia am besten ist.

Die Gewissheit, wieder für einen anderen Menschen verantwortlich zu sein, lastet schwer auf mir.

Der Lärm und das Gebrüll hinter mir werden noch lauter.

Verschwinde von hier. Bring Mia so weit wie möglich von diesen Leuten fort.

Es muss einen besseren, sichereren Weg geben, sie zu ihrer Familie zurückzubringen. Ich muss erst mal an einen Ort, an dem es ruhiger und gesitteter zugeht. Ich verlagere Mia auf den anderen Arm, und sie sieht mich an, als wollte sie gleich zu weinen beginnen. Ihr kleiner Körper ist steif vor Angst.

»Wir sind gleich da, Mia«, beruhige ich sie. »Gleich bist du wieder bei deiner Mum.«

Aber zuerst muss ich diesen sonderbaren Mann loswerden, der mir – oder dem Baby in meinen Armen – nach wie vor folgt. Ich brauche nur eine Minute, um zu verschwinden, aber ich schaffe es nicht ohne Hilfe. Ich nähere mich einem stämmigen Mann in den Vierzigern in einer gelben Sicherheitsweste, der gerade einen Obdachlosen bittet, sich von den Geldautomaten fernzuhalten.

»Entschuldigen Sie?«

Der Sicherheitsmann dreht sich ungerührt zu mir um. »Wie kann ich Ihnen helfen?«

»Es tut mir sehr leid, aber da ist dieser Mann. Er ist uns vom Zug bis hierher gefolgt und hat Fotos von meiner Kleinen gemacht.« Ich deute auf den dürren Sonderling. »Ich fühle mich sehr unwohl und hätte einfach gerne, dass er uns in Ruhe lässt.«

»Meinen Sie den dort?« Sein Gesicht verdunkelt sich. »In der schwarzen Jacke?«

»Genau.«

»Geht es Ihnen beiden gut?«

»Ich glaube schon. Ich bin bloß etwas in Panik geraten.«

»Warten Sie hier. Ich rede ein Wörtchen mit ihm.«

Er dreht sich um und hebt beschwichtigend die Hände, als er auf meinen Verfolger zutritt und ruhig auf ihn einredet.

Der Sonderling wirkt überrascht, doch ich warte nicht ab, was als Nächstes passiert, sondern schenke Mia ein Lächeln und mache mich auf den Weg aus dem Bahnhofsgebäude. Draußen kämpft sich die Nachmittagssonne durch die dünner werdenden Wolken.

Ich bin fest entschlossen, das Richtige zu tun, aber zuerst müssen Mia und ich an einen sicheren Ort, und bis dahin kümmere ich mich einfach noch ein wenig länger um sie.

Ich nähere mich mit schnellen Schritten dem Taxistand, ohne noch einmal zurückzublicken.

5

Es herrscht ziemlicher Nachmittagsverkehr, und am Taxistand hat sich eine kurze Schlange gebildet. Ich stelle mich mit klopfendem Herzen ans hintere Ende und behalte den Bahnhofausgang im Auge, falls der dürre Sonderling auftaucht, bevor ich in ein Taxi steigen kann. Bis jetzt ist er noch nicht zu sehen, aber es gibt auch einen Seitenausgang, den er benutzt haben könnte. Mia windet sich, und ich wiege sie sanft. Mein Arm schmerzt bereits unter ihrem Gewicht.

Die Schlange bewegt sich quälend langsam vorwärts, auch wenn ein Fahrgast nach dem anderen in eines der schwarzen Autos steigt und davonfährt.

Kommt schon. Kommt schon.

Ich stehe hinter einem weißhaarigen Paar in den Siebzigern, die ich beide im Zug gesehen habe. Sie haben sich für einen Abend in London schick gemacht, vielleicht gehen sie ins Theater. Die Frau dreht sich um, und ihr Gesicht wird weich, als sie Mia sieht.

»Ach, wie niedlich.« Sie drückt sanft Mias Füßchen in den pinkfarbenen Schuhen. »Nicht wahr, meine Kleine?«

Mia schenkt ihr ein breites Lächeln.

»Komm schon, Mike, lassen wir die beiden zuerst fahren.«

Ihr Mann willigt ein und lässt mir den Vortritt.

Ich bedanke mich, und als das nächste Taxi vor uns hält, öffnet er uns die Tür, damit ich einsteigen kann. Ich schließe sie eilig und sehe erneut zum Bahnhof. Noch immer keine Spur von dem Sonderling.

»Hi«, begrüße ich den Taxifahrer, einen übergewichtigen Mann in den Vierzigern. »Wo ist denn die nächste Polizeistation?«

»Das wäre vermutlich West End Central.« Er sieht zu mir nach hinten, und sein Blick fällt auf Mia. »Ist alles in Ordnung?«

»Ja.«

»Sicher? Gehts dem Knirps gut?«

»Uns geht es beiden gut«, versichere ich ihm, lege den Rucksack ab und lehne mich zurück. Im Auto riecht es ekelhaft nach Lufterfrischer mit Vanilleduft und altem Leder. »Danke der Nachfrage.«

Er grunzt, dann fährt er los und reiht sich in den Verkehr ein. Ich war schon eine Million Mal mit dem Taxi unterwegs, aber noch nie mit einem Baby, und ich habe keine Ahnung, wie ich den Sicherheitsgurt anlegen soll, um uns beide bestmöglich zu schützen, also lasse ich es einfach bleiben und lege stattdessen schützend die Hand über Mias kleinen Hinterkopf. Der Fahrer schlängelt sich in flottem Tempo durch den Verkehr, und ich wünschte, er würde langsamer machen.

Ich werfe noch zweimal einen Blick durch die Heckscheibe, doch mein Verfolger ist nirgendwo zu sehen. Ich nehme Mia auf den linken Arm, um den rechten ein wenig zu entlasten, und lasse mich in den abgenutzten Rücksitz sinken, während Läden und Büros an uns vorbeiziehen. Zum ersten Mal wird mir klar, wie surreal die Situation ist. Es ist Dienstagnachmittag, und ich bin mit dem Kind einer Fremden im Arm auf dem Weg zur Polizei. Vor vierzig Minuten kannte ich diesen kleinen Menschen noch nicht einmal, und nun ist Mia – zumindest für die nächsten Minuten – vollkommen von mir abhängig, so wie noch nie jemand von mir abhängig war. Ihr Leben liegt buchstäblich in meinen Händen, und es ist wunderschön und beängstigend zugleich.

So habe ich mir immer das Gefühl vorgestellt, wenn nicht mehr zu übersehen ist, dass man schwanger ist. Wenn Leute dir die Tür aufhalten oder dir in der U-Bahn ihren Sitzplatz überlassen. Doch keine meiner Schwangerschaften schaffte es über das erste Trimester hinaus. Ungeklärte Infertilität nennen es die Ärzte. Was bedeutet, dass alle Tests durchgeführt und sämtliche Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, sie mir aber immer noch keinen Grund nennen können.

So nahe wie heute werde ich diesem Gefühl wohl nie wieder kommen.

Aber darüber sollte ich nicht zu lange nachdenken.

Nach einiger Zeit im Stop-and-go-Verkehr hat sich mein Herzschlag einigermaßen beruhigt, und der Adrenalinschub lässt langsam nach. Ich denke an Kathryn und unsere Unterhaltung im Zug. An ihre Nachricht, in der sie mich bittet, nicht zur Polizei zu gehen. Nein, das stimmt nicht. Sie hat geschrieben, dass ich der Polizei nicht vertrauen soll. Aber das ergibt keinen Sinn. Wenn sie tatsächlich vor ihrem gewalttätigen Partner auf der Flucht ist, warum will sie dann nicht zur Polizei? Ich hole die Nachricht aus meiner Handtasche.

Bitte passen Sie auf Mia auf.

Vertrauen Sie niemandem.

Nicht einmal der Polizei.

Es sei denn, ihr Partner ist Polizist. Aber selbst wenn, ich sehe keine andere Möglichkeit, als Mia abzugeben. Ich kann sie nicht einfach mit nach Hause nehmen. Nicht einmal für eine Nacht oder auch nur den Nachmittag über. Nicht einmal, um sie zu beschützen.

Ganz egal, wie sehr ich es mir wünsche.

Ich muss mir überlegen, was ich der Polizei erzähle, wie ich es ihnen erklären kann. Ich werde einfach die Wahrheit sagen. Es besteht kein Grund, etwas hinzuzufügen oder zu ändern. Ich erzähle ihnen ganz genau, was passiert ist.

Ich bin in Aylesbury in den Zug gestiegen. Ich war auf dem Heimweg von der Fruchtbarkeitsklinik in Stoke Mandeville. Kathryn kam irgendwann vorbei und setzte sich zu mir. Ich weiß nicht, wo sie eingestiegen ist. Ich weiß nur, dass sie den Zug in Seer Green verlassen und das Baby bei mir gelassen hat. Ich habe es erst bemerkt, nachdem der Zug losgefahren war. Dann habe ich diese Nachricht im Wickelrucksack gefunden. Warum ich nicht sofort jemanden verständigt habe? Ich hielt es nicht wirklich für einen Notfall. Ich wollte mich in Marylebone an zwei bewaffnete Polizisten wenden, aber sie wurden zu einem Einsatz gerufen, also dachte ich, ich fahre lieber zur nächstgelegenen Polizeistation.

Ich wiege Mia und ziehe ihre kleine Jacke zurecht. Sie windet sich in meinen Armen. Ihr Schnuller fällt auf den Boden des Taxis, und als ich ihn hochhebe, ist er total verdreckt, also stecke ich ihn in meine Handtasche und wiege Mia sanft in den Armen, um sie zu beruhigen.

»Ganz ruhig, ist schon gut«, murmle ich. »Du bist bald wieder bei deiner Mum.«

Ich werde der Polizei alles erklären und ihnen Mia übergeben.

Ich sehe in ihr kleines Gesicht. Werde ich sie jemals wiedersehen? Werde ich sie jemals wieder in den Armen halten? So, als wäre ich ihre Mutter? Vermutlich nicht. Meine Kehle ist wie zugeschnürt.

Mia quengelt und windet sich immer noch, ihre Wangen sind rot, und anstatt zu lächeln, verzieht sie das Gesicht. Ich öffne den Rucksack und krame mit einer Hand darin herum, bis ich einen Ersatzschnuller zu fassen bekomme. Ich stecke ihn Mia in den Mund, doch sie spuckt ihn im nächsten Moment aus. Dieses Mal fange ich ihn, bevor er auf dem Boden landet. Mia beginnt zu weinen, und ihre Stimme wird immer schriller.

Ich lege sie an meine Schulter und massiere ihren Rücken.

»Was ist denn los, Mia?«

Ihr Weinen steigert sich zu einem wütenden Brüllen, das durch das Taxi hallt. Ich sehe, dass mich der Fahrer im Rückspiegel beobachtet. Wahrscheinlich hält er mich für eine schlechte Mutter, die nicht mit ihrem Kind zurechtkommt. Ich hebe Mia hoch, drehe sie und schnuppere an ihrem Hinterteil. Es riecht nach frisch gewaschener Baumwolle und Wundschutzcreme. Ich glaube nicht, dass sie gewickelt werden muss.

»Was willst du denn, Mia? Wir sind gleich da.«

Ich gebe ihr erneut den Schnuller, und sie beruhigt sich und saugt einige Sekunden hektisch daran, doch dann beginnt sie erneut zu weinen, und er fällt heraus. Ich versuche sie mit sanfter Stimme zu beruhigen und schüttle dabei frustriert den Kopf. Ich dachte immer, ich wäre besser in diesen Dingen. Aber es ist wie eine Prüfung, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Ein Bewerbungsgespräch, ohne zu wissen, worum es in dem Job geht. Andererseits bin ich keine totale Anfängerin. Ich habe genug Zeit mit Taras Jungs verbracht, um erahnen zu können, was los ist. Ich streiche mit dem Finger über Mias zarte Wange, und sie dreht den Kopf, als würde sie etwas suchen. Ihr Mund öffnet sich zu einem verzweifelten »O«.