Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

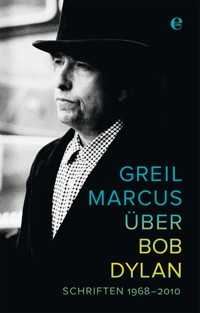

Greil Marcus verfolgt Bob Dylans Werk mit der Intensität eines Fans und der Hartnäckigkeit eines Detektivs - von Dylans Anfängen bis heute. Die Beiträge in diesem Buch reichen von Artikeln im amerikanischen Rolling Stone wie jedem berühmt berüchtigten über SELF PORTRAIT 1970, der vielleicht verschriensten Plattenkritik aller Zeiten, bis hin zu einer 30 Jahre später erschienenen Würdigung der Tiefen von OUT OF MIND. Das Ergebnis ist eine funkelnde und beständige Chronik einer über 40 Jahre andauernden Beziehung zwischen einem unvergleichlichen Sänger und seinem aufmerksamsten Zuhöhrer. GREIL MARCUS veröffentlichte zahlreiche Bücher, u. a. When That Rough God Goes Riding, Like a Rolling Stone, The Old, Weird America, The Shape of Things to Come, Mystery Train, Dead Elvis, In the Fascist Bathroom; 2009 erschien anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eine Neuauflage seines Buchs Lipstick Traces. Seit 2000 lehrt er in Berkeley, Princeton und an der New School in New York; seine Kolumne »Real Life RockTop 10« erscheint regelmäßig im Believer. Er lebt in Berkeley.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 851

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

für Jenny

Inhalt

Wo ich ins Spiel kam

PROLOG

Die Legende von Blind Steamer Trunk

TEIL EINS

Atemtechnik, 1970–1974

Self Portrait No. 25

New Morning

»Watching the River Flow«

Bangla Desh

Doug Sahm and Band

Mit keuchendem Atem

Noch einmal zurück zum Highway 61

Ein Moment der Panik

TEIL ZWEI

Sieben Jahre hiervon 1975–1981

Ein Album voller Wunden

Aus den Liner Notes

Dylan wird boshaft

Dieser Zug hält hier nicht mehr

Save the Last Waltz for Me

Street Legal

Like a Moving Stone, mehr oder weniger

Erstaunliche Chuzpe

Aus Logische Schlussfolgerungen

Aus Themen von sommerlichen Orten

Aus Blinder Terror – Real Life Rock Top Ten, 1980

TEIL DREI

Und acht Jahre davon, 1985–1993

Nummer eins, Tendenz steigend

Voll daneben

Schon wieder ein Comeback-Album

Purer Solipsismus

Real Life Rock Top Ten

Bob Spitz, Dylan: A Biography

Der Mythos von der offenen Straße

Real Life Rock Top 10

Dylan als Historiker

TEIL VIER

Neues Land gesichtet, 1993–1997

Real Life Rock Top 10

Neues vom Friedhof

The 30TH Anniversary Concert Celebration

»Like a Rolling Stone« nach neunundzwanzig Jahren

Dock Boggs

Real Life Rock Top 10

Bob Dylan nach den Kongresswahlen von 1994

Freie Rede und falsche Rede

Real Life Rock Top 10

All diese nutzlose Schönheit

TEIL FÜNF

Neues Land gefunden, 1997–1999

Verfrühte Nachrufe

Eine Landkarte, die man wegwerfen kann

Ein Schritt zurück

Dreißig Platten über Amerika

Tischabfälle

Folkmusik heute – das Grauen

Alte Songs in neuen Schläuchen

TEIL SECHS

Himmel und Hölle, 2000–2001

Der Mann auf der linken Seite

Wo liegt die Desolation Row?

Tombstone Blues

When First Unto This Country

Live 1961–2000 –Thirty-nine Years of Great Concert Performances

»Handsome Molly«

Manchmal klingt er verrückt …

High Water Everywhere

TEIL SIEBEN

Finde ein Grab, 2001–2004

Reden ist Silber …

How Good Can It Get?

Real Life Rock Top 10

The Lost Waltz

TEIL ACHT

Gegen die Uhr, 2004–2010

Chronicles

Die Welturaufführung von No Direction Home

Bücherborde – Paul Nelson, 1936–2006

Folkmusik heute – Verzückung

Ein Trip zur Hibbing High

I’m Not There

Visionen und Visionen von Johanna

Der Anfang und das Ende

The Drawn Blank Series

Tell Tale Signs:Rare and Unreleased, 1989–2006 –The Bootleg Series Volume 8 (Columbia Legacy)

Sam McGees »Railroad Blues« und andere Versionen der Republik

Geschichten von einem schlechten Song

EPILOG

Ich glaube allen Umfragen und ich glaube keiner einzigen

Wahlabend

CODA

Danksagungen

Songtext- und Gedichtnachweise

Impressum

Wo ich ins Spiel kam

Im Sommer 1963 pilgerte ich zu einem Feld in New Jersey, um mir Joan Baez anzuschauen, ein vertrautes Gesicht in meiner kalifornischenHeimatstadt Menlo Park und mit einem Mal auch überall sonst – sie war auf dem Titelblatt des Time Magazine gewesen. An jenem Tag trat sie in einer dieser alten, mit einem Zelt überdachten Freiluftarenen auf. Nachdem sie eine Weile gesungen hatte, sagte sie: »Ich möchte Ihnen nun einen Freund von mir vorstellen« – woraufhin ein abgerissener Typ mit Gitarre auf die Bühne stieg. Er sah staubig aus. Seine Schultern hingen herab und er wirkte ein wenig verlegen. Er trug ein paar Songs vor, allein, dann sang er noch ein oder zwei mit Joan Baez im Duett und danach verschwand er wieder.

Das Ende der Show bekam ich kaum mit. Ich war wie vor den Kopf geschlagen – war perplex. Dieser Typ war da einfach auf die Bühne von jemand anderem gekommen, und obgleich er auf gewisse Weise so gewöhnlich wirkte wie die Leute im Publikum, lag etwas in seinem Gebaren, das einen dazu herausforderte, ihn einzuordnen, ihn zu bewerten und abzuschreiben, und doch war das unmöglich. Die Art und Weise, wie er sang und wie er sich bewegte, verriet einem nicht, woher er kam, wo er gewesen war oder wohin er gehen würde – doch sie weckte irgendwie den Wunsch in einem, all diese Dinge wissen zu wollen. »Oh my name it is nothin’, my age it means less«, sang er an jenem Tag, zu Beginn seines Songs »With God on Our Side«, der das Kernstück seines im folgenden Jahr erscheinenden Albums The Times They Are A-Changin’ sein sollte – und während sich das komplette Buch der amerikanischen Geschichte in diesem Song aufzublättern schien, die Geschichte des Landes, wie sie sich auf eine neue Weise selbst erzählte, hielt der Song gleichzeitig das Versprechen des Sängers, denn als er sang, konnte man nicht sagen, wie alt er war. Er hätte siebzehn sein können, genauso gut aber auch siebenundzwanzig – und für einen Achtzehnjährigen wie mich war das schon ziemlich alt.

Als die Show vorbei war, sah ich diesen Typen, dessen Namen ich nicht mitbekommen hatte, hinter dem Zelt kauern – es gab keinen Backstagebereich, keine Securityleute, kein Protokoll – und so schlenderte ich zu ihm hinüber. Er war gerade dabei, sich eine Zigarette anzuzünden. Es war windig und seine Hände zitterten; das Streichholz beanspruchte seine ganze Aufmerksamkeit. Ich war gerade benommen genug, um ihn anzusprechen: »Sie sind fantastisch gewesen«, sagte ich, nie um eine originelle Formulierung verlegen. »Ach was, ich bin scheiße gewesen«, sagte er, »ich bin echt scheiße gewesen.« Darauf wusste ich wiederum nichts zu erwidern und trollte mich davon. Ich fragte jemand aus dem Publikum nach dem Namen dieses Typen, der gerade mit Joan Baez in ihren schwarzen Jaguar XK-E stieg – damals der heißeste Schlitten der Welt. Zurück in Kalifornien ging ich schnurstracks in den nächsten Plattenladen und kaufte mir The Freewheelin’ Bob Dylan, sein zweites Album und das einzige von ihm, das im Laden vorrätig war. Zu Hause wunderte ich mich darüber, dass manche der Songs – einer über die John Birch Society, einer über einen »ramblin’ gamblin’ Willie« sowie eine mit einer Band eingespielte Nummer, die ich »Make a Solid Road« taufte – nicht mit den in den Liner Notes beschriebenen Songs übereinstimmten. Ich ging mit der Platte in den Laden zurück und erklärte dem Besitzer, dass damit etwas nicht stimme. »Ja, ich weiß, die sind alle so«, sagte er. »Ich habe deswegen schon jede Menge Reklamationen gehabt. Kommen Sie nächste Woche wieder, dann habe ich ein korrektes Exemplar für Sie.« Doch ich ging nicht wieder hin. Ich war ganz hin und weg von »Don’t Think Twice«. Ich spielte diesen Song den ganzen Tag lang ab. Ich befürchtete, er könnte auf dem korrekten Exemplar fehlen, wenn ich mein »fehlerhaftes« dafür eintauschte.

Für mich, für viele andere Leute und auf gewisse Weise vielleicht sogar für Bob Dylan selbst gingen sein Leben und sein Werk genau zujener Zeit auf. Mit Nummern wie »Blowin’ in the Wind«, »Masters of War«, »A Hard Rain’s A-Gonna Fall« und »The Lonesome Death of Hattie Carroll« sowie einem Dutzend weiterer Songs über Konflikte und Gerechtigkeit, über Wahrheit und Lüge, Songs, die episch und zugleich völlig alltäglich sein konnten und die von nichts weiter untermalt wurden als der schlichten Gitarre und der Mundharmonika des Sängers, und dann mit seinen Alben der Mittsechzigerjahre, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited und Blonde on Blonde, Platten voller visionärer Darbietungen und, in der Regel, mit einem nicht minder visionären Rock ’n’ Roll, der nicht auf die Songs aufgesetzt war, sondern diese vollkommen durchdrang – mit diesen Veröffentlichungen avancierte Bob Dylan in der allgemeinen Vorstellungskraft binnen Kurzem zu sehr viel mehr als einem Sänger, dem es zufällig gelungen war, seineZeit einzufangen. Um das zu schaffen, was ihm gelungen war, so schrieb Dylan Jahre später, musste man jemand sein, »der die Dinge bis auf den Grund durchschauen konnte, und zwar nicht im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich – als bringe man Metall mit dem Blick zum Schmelzen – jemand, der ihr wahres Wesen erkannte und es in ungeschönter Sprache und mit unbarmherziger Klarsicht enthüllte.« In den frühen 1950er-Jahren verfolgten Kids wie Bob Dylan wöchentlich im Fernsehen, wie jemand in der Serie The Adventures of Superman Metall fixierte und es zum Schmelzen brachte. Im darauffolgenden Jahrzehnt »weckte Dylan«, wie Paul Nelson es an anderer Stelle in diesem Buch formuliert, »bei seinen Anhängern wie bei seinen Kritikern ein so intensives persönliches Interesse, dass sie bei ihm nichts mehr als einen Zufall gelten lassen wollten. Begierig auf ein Zeichen verfolgten sie ihn auf Schritt und Tritt und warteten nur darauf, dass er einen Zigarettenstummel fallen ließ. Wenn er es tat, prüften sie die Überreste sorgfältig und suchten nach einer Bedeutung. Das Beängstigende daran ist, sie fanden diese auch – für sie waren derlei Dinge tatsächlich von Belang.«

Dies war die Zeit, wo ich ins Spiel kam, als Autor – fünf Jahre nach der Show in New Jersey, am Ende von Dylans Abenteuer als ein Orakel auf der Flucht, kurz nachdem er sein karges, kryptisches Album John Wesley Harding herausgebracht hatte, ein Album, angefüllt mit Parabeln über die Republik, mit Rätseln über deren Räuber und Gendarmen, und mit Lovesongs, die dem Ganzen den Stachel nahmen.

Als Bobby Darin auf drei Hits zurückblicken konnte, verkündete er sein Lebensziel: »Mit fünfundzwanzig will ich eine Legende sein.« Das gelang ihm nicht, Bob Dylan aber schaffte es.

Das sind die Einleitungszeilen eines 1968 von mir verfassten Artikels, der nicht in diesen Sammelband aufgenommen wurde, doch mit Ausnahme zweier früherer Bücher (eins über den Song »Like a Rolling Stone«, eins über die sogenannten Basement Tapes) enthält er so gut wie alles, was ich im Laufe der Jahre über Bob Dylan geschrieben habe. 1969 war Dylan achtundzwanzig. Er war mindestens seit 1964 eine Legende, eine Geschichte, die die Leute weitergaben, als hätte sie sich vielleicht tatsächlich zugetragen. Doch die Zeit raste damals dahin – Bobby Darin, so kann man sich vorstellen, wollte mit fünfundzwanzig eine Legende sein, weil es danach womöglich zu spät gewesen wäre.

Da dieses Buch im Wesentlichen aus Rezensionen, Reportagen, Entdeckungen oder Kommentaren besteht, die in monatlich oder vierzehntägig erscheinenden Magazinen und in Tages- und Wochenzeitungen publiziert wurden, ist es bis zu einem gewissen Grad eine Chronik von Ereignissen, die sich praktisch zu dem Zeitpunkt zugetragen haben, als über sie berichtet wurde, und daher schwebt der Geist jener heroischen Epoche über dem, was ich geschrieben habe. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass ich über jemanden schreibe, der Außergewöhnliches geleistet hat, der eine Musik erschaffen hat, die schon bei ihrem ersten Erscheinen den Eindruck erweckte, womöglich unberührbar zu sein, nicht bloß für andere, sondern auch für Dylan selbst. Es war eine gewaltige Leistung: die Neufassung der volkstümlichen Musik Amerikas, in jedem erdenklichen Sinn, von den Fiddlespielern, die gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts »Springfield Mountain« ertönen ließen, bis zu Little Richard; eine Rückgewinnung der Vergangenheit, bei der gleichzeitig eine Tür zu etwas aufgestoßen wurde, das vorher noch nie gehört und noch nie gesagt worden war. All dies ist in diesem Buch enthalten. Doch zumindest in der ersten Hälfte ist es nur als ein Schatten präsent, ein Schatten, geworfen von einem Performer, der, als ich über ihn zu schreiben begann, selbst in diesem Schatten verschwunden war.

Die Geschichte, der ich nachging, war zu Anfang die Geschichte von Bob Dylan, wie er versuchte, sein bisheriges Schaffen zu transzendieren, ihm zu entsprechen, ihm auszuweichen, es zu verleugnen oder ihm zu entkommen. Ich war ein Fan; ich suchte nach jenen weggeworfenenZigarettenstummeln.Doch wenn Dylans Leistung der vorausgegangenen Jahre eine unbestreitbare Tatsache war, als ich über ihn zuschreiben begann, so stand damals keineswegs fest, wie sich die Geschichte weiterentwickeln und welchen Ausgang sie nehmen würde. Diese Chronik beginnt im Grunde erst mit Dylans 1970 erschienenemDoppelalbum Self Portrait; am Ende jenes Jahres sollten sich die Beatles aufgelöst haben; Jimi Hendrix, ein großer Fan von Bob Dylan, vielleicht sein bester Interpret und ein potenzieller musikalischer Partner, sollte nicht mehr am Leben sein; und die Vorstellung von Bob Dylan als einem Sänger und Songwriter, der seine eigene Art von Wahrheit zum Ausdruck brachte, sobald er den Mund aufmachte, sollte ebenfalls der Vergangenheit angehören. Und so begann ich voller Unglauben: Soll dies wirklich alles sein? Das kann doch nicht alles sein! Eine Platte, eine Show folgte auf die andere, als die Siebzigerjahre indie Achtzigerjahre übergingen, als Ford Nixon ablöste und Carter Ford und Reagan Carter, und während all dieser Jahre sang Bob Dylan »Even the president of the United States sometimes must have to stand naked« – eine Zeit lang versuchte ich, mir die Platten, die er herausbrachte, oder die Shows, die er ablieferte, schönzureden, doch irgendwann war nicht mehr zu leugnen, wie unecht das alles war.

Wenn dieser Niedergang, dieses, wenn man so will, öffentliche Verschwinden auch zu einer gegebenen Tatsache wurde, so galt dies nicht für die fast schon biblische Geschichte, die die Musik erzählte: die Geschichte, dass Bob Dylan mehr als zwanzig Jahre benötigen sollte, um sich wieder aus der Falle zu befreien, in die ihn sein eigener, früherer Triumph manövriert hatte, dass er nach all der Zeit, die er in der Wüste seines eigenen Ruhmes herumgewandert war – einer Zeit, die, wie Dylan es einmal formulierte, die Imperative der Folkmusik zum Ausdruck brachte, womit er die Bibel meinte oder, genauer gesagt, die Mysterien von Überfluss und Hungersnot, von »sieben Jahren hiervon und acht Jahren davon« –, dass er, der alte Popstar, die angestaubte Ikone, das schlummernde Orakel, wieder aufs Neue beginnen sollte, gleichsam ganz von vorn, wobei dem, was er sagen und wie er es sagen sollte, keinerlei Grenzen gesetzt waren. Niemand konnte wissen, dass dieser Wendepunkt 1992 kommen würde, in Gestalt eines ruhigen, schlichten Albums, das am Tag der Präsidentschaftswahlen erschien und den Zigarettenstummeltitel Good As I Been to You trug, eine Kollektion jener Sorte von Songs, wie Dylan sie in Coffeehouses oder in Wohnungen von Freunden gesungen hatte, bevor er jemals ein Aufnahmestudio von innen gesehen hatte. Es war ein Ereignis, das beinahe unbemerkt verstrich, die beiden folgenden Jahrzehnte aber Felder erschloss, auf denen buchstäblich alles möglich war, wo neue Songs entdeckt werden konnten und jeder alte Song, für sich genommen, jenes Orakel sein konnte, das der Sänger einst für die Leute gewesen war.

Von jenem Punkt an gab es eine neue Geschichte, der ich nachgehen konnte – und diese Geschichte war dermaßen stark, dermaßen überraschend, dass sie alles, was ihr vorausgegangen war, in ein neues Licht tauchte. Das ist der Bogen, den dieses Buch beschreibt.

Es gab eine Reihe von Dingen, die mich dazu veranlassten, Autor zu werden, darunter auch die Tatsache, dass ich mich zu einem Bob-Dylan-Fan entwickelte. Ich war nie daran interessiert zu ergründen, was die Songs bedeuteten. Ich war daran interessiert, meine Reaktion auf sie zu ergründen – und die Reaktion anderer. Ich wollte der Musik näher kommen, als es mir durch bloßes Anhören möglich war – ich wollte ins Innere der Musik vordringen, ich wollte hinter sie gelangen, und indem ich über sie schrieb, durch sie hindurch, aus ihr heraus, hinter ihr, schaffte ich dies.

Die in diesem Buch versammelten Beiträge beginnen mit einem Gerücht und sie enden mit einer Präsidentenwahl. Es finden sich darin unmittelbare Reaktionen sowie weite Rückblicke auf der Suche nach noch unentdeckten Geschichten. Doch mehr als alles andere ist es derVersuch, sich an jener Unterhaltung zu beteiligen, die Bob Dylans Werk seit jeher entfacht hat: Das musst du gehört haben! Will er uns auf den Arm nehmen? Ich fasse es nicht! Du wirst es nicht glauben, aber …

Vieles von dem Lärm dieser Unterhaltung findet sich in den über das gesamte Buch verstreuten Beiträgen zu meiner Kolumne »Real Life Rock Top 10«, die ich 1986 für die Village Voice zu schreiben begann und die seitdem zu Art Forum, Salon, City Pages in Minneapolis, Interview und, ihrem derzeitigen Domizil, dem Believer gewandert ist. Doch ebenso viel von dieser Unterhaltung ist in längeren Beiträgen enthalten, in denen verfolgt wird, wie ein bestimmter Song Eingang in unser Leben findet, sei es real, wie bei »High Water« nach den Terroranschlägen von 2001, oder fiktiv, wie bei der Episode der Fernsehserie Homicide, die nicht auf die Schlagzeilen der Tagespresse zurückgriff, sondern auf »The Lonesome Death of Hattie Carroll«.

Mehr als die Hälfte dieses Buches wurde in den letzten dreizehn Jahren geschrieben: nicht nur, weil dieser Abschnitt von Dylans Karriere und Werk schon von sich aus unendlich interessant ist, sondern auch deshalb, weil das, was er in diesen Jahren geschaffen hat, sein gesamtes früheres Œuvre, ob gehört oder ungehört, sowie dessen Hintergrund erneut ins Rampenlicht rückte. Es gibt in diesem Sammelband Beiträge, die mir als Ausgangsmaterial für andere Bücher gedient haben, die aber, in ihrer ursprünglichen und kürzeren Form, wie man sie hier findet, womöglich mehr oder zumindest etwas anderes sagen. Es gibt auch Passagen, wo ich mit dem, was ich damals geschrieben habe, falsch lag – für gewöhnlich dann, wenn ich mir einredete, etwas sei besser, als es in Wahrheit war –, doch ich habe diese Stellen nicht korrigiert. Hier und da sind Kürzungen vorgenommen worden, umWiederholungen so weit wie möglich zu vermeiden, aber nicht mit dem Versuch, mich smarter erscheinen zu lassen, als ich damals gewesen bin, oder mich nachträglich zu einem besseren Autor zu machen. Es gibt einige frühe Artikel von mir, auf deren Wiederabdruck ich hier bewusst verzichtet habe, weil sie einfach zu naiv sind, um noch einmal ans Tageslicht geholt zu werden. Doch zu allem, was sich zwischen diesen Buchdeckeln findet, stehe ich, auch wenn es Falsches geben mag – in einer Unterhaltung, insbesondere in einer, von der viele irgendwie geahnt haben, dass sie ihr Leben lang andauern würde, kann es vorkommen, dass man sich gelegentlich zu weit aus dem Fenster lehnt oder über das Ziel hinausschießt.

Die Unterhaltung, von der ich hier spreche, geht letztlich auf Bob Dylans Stimme zurück – auf seine Unterhaltung mit seinem Publikum, auf seine Songs, auf anderer Leute Songs, auf ihn selbst. Es ist eine Unterhaltung, an der nicht nur Ma Rainey und Roy Orbison, John F. Kennedy und Brigitte Bardot, Charlie Chaplin und Blind Willie McTell beteiligt sind, sondern auch Medgar Evers und Stagger Lee, Tom Paine und die fifth daughter on the twelfth night, Gene Austin und Robert Burns, Georgia Sam und Martin Luther King, Lyndon Johnson und Diamond Joe, Arthur McBride und Bill Clinton, Barack Obama und Jack-a-Roe. Und im Rahmen dieser Unterhaltung, so glaube ich, hat Bob Dylan sein Versprechen schließlich gehalten. Von Hibbing, Minnesota, bis zu wer weiß wo er heute Abend auftreten mag, von seinem zwanzigsten Lebensjahr, in dem sein öffentliches Leben in New York begann, bis zum heutigen Tag, also beinahe fünfzig Jahre lang, ist er – mal unbekümmert, mal zögernd, mal unbeholfen, mal mit vollendeter Meisterschaft – seinem Metier nachgegangen, als bedeute sein Alter nichts und sein Name noch weniger. Er hat sich von Staat zu Staat und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bewegt, als sei nichts gewiss, als sei alles noch offen. Die Unterhaltung, die in seiner Musik und über diese stattfindet, hat das Leben vieler Menschen interessanter gemacht, als es sonst gewesen wäre, amüsanter und frustrierender, und sie hat die Einsätze im Leben derjenigen erhöht, die daran teilgenommen haben.

Das ist die Konstante und das ständig wiederkehrende Thema in diesem Buch; angesichts der zufällig aneinandergereihten, in einem Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten entstandenen Beiträge, wo sich die linke Hand womöglich nicht mehr daran erinnert, was die rechte Hand irgendwann einmal getan hat, sind es am Ende doch dieselben Alben, Singles, Bücher, Filme und Briefe, die man in den Händen hält. Die Konstante ist Bob Dylans Stimme – und damit meine ich die physische Sache, das, was man hört. Es ist nicht die Stimmlage oder der Klang der Stimme. In den Songs, die zum Leben erwachen, sei es bei »See That My Grave Is Kept Clean« im Jahr 1962, sei es bei »Forgetful Heart« im Jahr 2009, ist es der Zugriff, der Standpunkt, die Art und Weise, wie die Stimme in ein Musikstück eindringt, was sie dort anstellt, wie sie sich dort verirrt, wie sie wieder herausfindet, wie sie dieselbe bleibt – was so viel bedeutet wie, dass diese Stimme unvorhersehbar bleibt.

Es ist Musik als eine Partie three card monte, das Glücksspiel, bei dem man von drei verdeckt liegenden Karten eine bestimmte erraten muss. Es geschieht in den Windungen der Wörter in »As I Went Out One Morning«, in den schweren Schritten der Kadenzen von »Ain’t Talkin’«, wenn man plötzlich aus sich herausgerissen wird, aus seinem Haus oder aus seinem Auto oder von der Straße, die man gerade entlangspaziert, und an einem Ort landet, den man wiedererkennt, aber nicht benennen kann. Es ist diese Fähigkeit, die Bob Dylans Stimme definiert, im Großen wie im Kleinen, die Fähigkeit, zu beunruhigen und jene Konventionen, an denen wir unser Leben für gewöhnlich ausrichten, zu unterlaufen – das, was wir zu hören erwarten, das, was wir zu sagen, erzählt zu bekommen, zu lernen, zu lieben und zu hassen erwarten. Es ist die Fähigkeit, mit der Dramatisierung einer einzigen Silbe die gesamte Welt in den Brennpunkt zu rücken – die Art und Weise, wie in »High Water« das Wort care am Ende seiner Zeile abfällt wie jemand, der in aller Ruhe aus einem Fenster im zehnten Stock steigt oder geschubst wird –, dieser Fähigkeit habe ich auf den Grund zu gehen versucht.

PROLOG

Die Legende von Blind Steamer Trunk

San Francisco Express Times24. Dezember 1968

Hoch über den Köpfen des Publikums waren drei in Orange und Rot gehaltene Bilder aufgehängt, eine Art Verschmelzung der Masken von Komödie und Tragödie, die von separaten Spotlights angestrahlt wurden. Der Bassist, der mit seinem Instrument Kreise in die Luft zeichnete, tänzelte von einem Ende der Bühne zum anderen und wirkte dabei selbst in Bewegung wie eine Standfotografie der Freiheit des Rock ’n’ Rolls. Der Sänger schwenkte seine rote E-Gitarre in Richtung des Leadgitarristen, als er die letzten Zeilen von »Baby Let Me Follow You Down« anstimmte und sich dabei schon auf die Kollision von Tönen vorbereitete, die es sicher gleich geben würde. Und dann legten sie sich ins Zeug; die beiden Musiker wirbelten um ihr Mikrofon herum, ihre Gitarren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, ihre Finger einander fast berührend, während die von ihnen entfesselten Klänge höher und höher stiegen, bis hinauf zu den Deckenbalken, wo ihnen das Dach schließlich Einhalt gebot.

Der Sänger trat nun einen Schritt zurück und wandte sich grinsend dem Publikum zu, während die auf sich allein gestellte Band den letzten Refrain ansteuerte und er, umrahmt von seinem zerzausten Haar, die Hände über die rote Gitarre huschen ließ:

You can do anything that you want to baby

That you want to baby

Yes, if you want to baby if you

Just don’t make me hurt!

Das war Bob Dylan im Herbst 1965, vor mehr als drei Jahren. Bob Dylan und die Hawks live auf der Bühne – so etwas hatte es vorher noch nie und danach auch nie wieder gegeben. Drei Jahre voller Erinnerungen, drei Jahre des Wartens, der Angst, es könnte für immer mit ihm vorbei sein, drei Jahre der vergeblichen Hoffnungen, ihn ein weiteres Mal auf der Bühne zu erleben. Werden wir uns an den Kitzel erinnern, den er uns beim letzten Mal beschert hat? Erinnerungen verblassen und sie kehren verändert zurück: mit Legenden, mit Bildern, zu groß, um sie vollends zu erfassen.

Legenden geraten aus den Augen, jedoch nicht ganz aus dem Sinn; sie bedrängen einen nie, sondern tauchen einfach so auf, aus dem Tag, von den Straßen, aus den Mauern. Legenden sollen die Glorie des Todes repräsentieren, aber sie können auch Witze erzählen. Die Legende vom blinden Bluessänger bedeutete in Berkeley einmal eine Menge; irgendwie brachte diese Geschichte die Leute in Kontakt mit den Entbehrungen und der künstlerischen Schöpfung »on the road«, den amerikanischen Highway hinunter, vielleicht hin zu den Bergbewohnern, bevor dem Biber in den hoch gelegenen Wasserläufen mit Fallen der Garaus gemacht wurde, zurück zu Ödipus und Homer, dem Mann, der gehen, aber nicht sehen konnte, dem Mann, der von seinem eigenen Geheimwissen geleitet wurde.

Es muss so etwas wie ein Kult sein und Kulte erzählen keine Witze.Die Leute drehten sich um und lachten über ihre Legenden und – siehe da! – aus Blind Lemon Jefferson entstanden Blind Joe Death und der unsterbliche Blind Ebbets Field. Es tauchten jedoch neue Legenden auf, einige, die mitunter zu imposant erschienen, um mit ihnenreden zu können, Gestalten von einer unschuldigen Größe, die einen irgendwie nervös machten. Das war die Stimmung, wie sie eines Abends im alten Jabberwock in Berkeley herrschte.

Der Laden war gut besucht und es war spät, Zeit für das ständig wiederkehrende Berkeley-Gerücht. Ein Typ wandte sich an einen anderen und setzte es in Umlauf: »Ich habe gehört…also, ich habe gehört, Dylan sei in der Stadt.« Es dauerte keine zwei Minuten und jeder im Raum hatte es ebenfalls mitbekommen. Das Ganze entwickelte eine rasante Eigendynamik. »Jemand hat gesagt, dass er vielleicht hier aufkreuzen wird, aber Näheres weiß ich noch nicht…« Jedes Mal, wenn die Tür auf- oder zuging, drehten sich die Köpfe mit leuchtenden Augen dorthin, um sich gleich wieder wegzudrehen. Nach einer halben Stunde war die Spannung kaum noch auszuhalten.

Hinter der Bühne schmiedete man eifrig Pläne. Ein Mann trat auf die Bühne. Es kehrte augenblicklich Ruhe ein und er begann zu sprechen. »Etwas Unglaubliches ist geschehen. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, ist heute jemand in Berkeley eingetroffen, der uns mit seiner Musik begeistert hat wie kaum ein anderer – ein Sänger, ein Musiker, ein Songwriter. Er hat eingewilligt, uns einen Song vorzutragen, als einen besonderen Gefallen, doch aufgrund gewisser vertraglicher Komplikationen – die ich hier nicht im Einzelnen erläutern kann – dürfen wir ihn nicht namentlich ansagen. Aber«, sagte er augenzwinkernd, »ihr wisst sicher alle, wen ich meine.« Es stimmte also tatsächlich. Alle strahlten vor Freude. Der Ansager verzog sich hinter die Bühne, kehrte aber kurz darauf wieder zurück. »Wie ich soeben erfahren habe«, sagte er, »kann B–, äh, kann er wegen der genannten Komplikationen nicht persönlich auftreten. Aber« – und hier folgte eine kurze Kunstpause – »er wird uns etwas vortragen!«

Man konnte ein lautes Poltern hören. Hinter der Bühne wurde eine Gestalt mit einer Mundharmonika in der Hand in eine riesige Kiste hinuntergelassen. Drinnen im Lokal rückten alle näher an die Bühne heran. Der Ansager holte zum entscheidenden Schlag aus. »Da er nicht persönlich auftreten darf und da wir ihn nicht beim Namen nennen dürfen, präsentieren wir euch jetzt … Blind Steamer Trunk!« Die gewaltige, vage an einen Überseekoffer erinnernde Kiste wurde aufdie Bühne geschleppt, der Deckel sprang auf und aus dem alten, mit rostigen Scharnieren versehenen Holzkasten ertönte ein aufreizend kurzes Mundharmonikasolo im besten Dylanstil. Der Deckel klappte wieder zu und das sperrige Ding wurde in die Nacht hinausbefördert. Blind Steamer Trunk war in die Ewigkeit eingegangen.

Bob Dylan, »Baby Let Me Follow You Down«, auf Long Distance Operator (Wanted Man Bootleg, aufgenommen im Berkeley Community Theatre, 4. Dezember 1965). Eine noch heißere Version findet sich auf the bootleg series volume 4: Live 1966 – The »Royal Albert Hall« Concert (Columbia, 1998, aufgenommen in der Manchester Free Trade Hall, 17. Mai 1966).

TEIL EINS

Atemtechnik, 1970–1974

Self Portrait No. 25

Rolling Stone 23. Juli 1970

Geschrieben und arrangiert von Greil Marcus

Chor: Charles Perry, Jenny Marcus, Jann Wenner, Erik Bernstein, Ed Ward, John Burks, RalphJ. Gleason, Langdon Winner, Bruce Miroff, Richard Vaughn und Mike Goodwin

(1) Was soll der Scheiß?

(1) Das von einem Frauenchor gesungene »All the Tired Horses« ist ein großartiges Stück Musik, der vielleicht denkwürdigste Song auf diesem Album. In einer älteren Fassung war es »All the Pretty Horses in the Yard«; jetzt könnte es als Titelsong für alle möglichen Westernklassiker dienen. Können Sie die Orgel hören, die sich zwischen die Streichinstrumente und die Stimmen schmuggelt? Shane1 kommt einem in den Sinn, oder The Magnificent Seven2: Auch Revolverhelden, die ihre besten Jahre hinter sich haben und nicht mehr zeitgemäß sind, müssen sich nach wie vor in den Sattel schwingen. Tatsächlich klingt diese Nummer so, als singe Barbara Stanwyck sie in Forty Guns3.

1 Mein großer Freund Shane (Regie: George Stevens, USA 1953).

2 Die Glorreichen Sieben (Regie: John Sturges, USA 1960).

3 Vierzig Gewehre (Regie: Samuel Fuller, USA 1957).

Die Schönheit dieses gemalten Wegweisers verheißt, was seine Worte Lügen strafen, und die Frage, die der Song stellt, wird zuder des Zuhörers: Er kann nicht reiten, wenn das Pferd auf der Wiese ein Nickerchen hält.

(2)»Ich weiß nicht, ob ichs noch mal auflegen werde«, sagte der Diskjockey, als das Album sein Radiodebüt erlebte. »Keiner ruft an und wünscht sich, etwas davon zu hören … normalerweise sagen die Leute in so einem Fall ›Hey, das neue Dylan-Album‹, aber heute Abend? Fehlanzeige!«

Später rief jemand an und wollte noch einmal »Blue Moon« hören.Am Ende lief alles darauf hinaus, ob es die Bewohner von Radioland tatsächlich kümmerte. Der DJ bat weiterhin um Entschuldigung: »Wenn es jemanden gibt, dem das komplette Album vorgespielt werden sollte, dann ist das Bob Dylan – er hats verdient.«

(2) Nach einem verpatzten Anfang beginnt »Alberta#1«, ein alter Song, für den Dylan jetzt die Urheberschaft beansprucht. Eine Zeile sticht heraus: »I’ll give you more gold than your apron can hold.« Wir befinden uns noch immer an der Grenze zum Wilden Westen. Die nostalgische Gefühle hervorrufende Mundharmonika führt einen in das Album hinein, und was zählt, ist das Versprechen des Songs, nicht der Song als solcher, denn der verklingt.

(3) »Was war das?«, sagte ein Freund von mir, nachdem wir uns zum ersten Mal dreißig Minuten von Self Portrait angehört hatten. »Sind wir 65, 66 dermaßen leicht zu beeindrucken gewesen? Kann es sein, dass das damalige Zeug gar nicht so gut war und das hier genauso gut ist? Sind diese anderen Scheiben vielleicht nur aus Versehen so stark gewesen?

Mein Leben wurde damals völlig umgekrempelt, diese Sachen beeinflussten mich wirklich. Ich weiß nicht, ob es die Platten waren oder die Worte oder der Sound oder der Lärm – oder vielleicht dieses Interview: ›Woran kann man denn noch glauben?‹ Ich bezweifle allerdings, dass er das heute auch noch sagen würde.«

Wir legten »Like a Rolling Stone« vom Album Highway 61 Revisited auf und hörten es uns gemeinsam an. »In den letzten paar Monaten habe ich mir diesen Song fünf- oder zehnmal pro Tag angehört, während ich mir den Arsch aufgerissen habe, während ich mich darauf vorbereitet habe, an der Uni zugelassen zu werden – doch wasDylan jetzt damit angestellt hat, ist einfach nicht auszuhalten …«

(3) So etwas wie eine Stimmung verpufft bei der ersten Nashville-Nummer, »I Forgot More Than You’ll Ever Know«, einer professionellen Übung in kontrolliertem Gesang, die ein bisschen Zeit ausfüllt. Nachdem er der Welthauptstadt der Countrymusik zunehmend näher gerückt ist – und mit Nashville Skyline, dem hübschesten Rock-’n’-Roll-Album aller Zeiten, noch immer eine gewisse Distanz zu ihr gewahrt hat –, kehrt der Besucher nun zurück, um der Stadt die Ehre zu erweisen, einige ihrer Songs aufzunehmen. Und wie klingt das? Es klingt okay. Er hat sich in eine Ecke gesungen. Es klingt okay. Nimm die Band unter Vertrag!

(4) GM: »Dieses Album ist so ambitionslos.«

JW: »Was wir in diesen Zeiten vielleicht am meisten brauchen, ist ein ambitionsloses Album von Bob Dylan.«

GM: »Nein, was wir am meisten brauchen, ist ein ambitionierter Dylan.«

JW: »Es ist ein so …«

GM: »… es ist aber ein wirklich …«

GM & JW:»… freundliches Album.«

(4) »Days of ’49« ist eine schöne alte Ballade. Am Anfang, als Dylan die Jahre des Songs Revue passieren lässt (man achte auf dieleichte Verbitterung, mit der er die Zeile »But what cares I for praise?« singt), ist er absolut überzeugend. Doch später im Song beginnt er zu patzen und die Aufnahme fällt in sich zusammen, trotz des tiefen Brummens der Blasinstrumente und des vom Piano entfesselten Dramas. Es ist eine zaghafte Darbietung, ein Aufwärmen, kaum mehr als eine Übungsaufnahme. Von den Tiefen der Geschichte, die dieser Song heraufbeschwört – von der mit Pathos gesättigten Geschichte, wie Johnny Cash sie bei »Hardin Wouldn’t Run« (das so klingt, als sei es im Schatten eines Canyons in Arizona aufgenommen worden) oder bei »Sweet Betsy from Pike« präsentierte –, ist hier rein gar nichts zu spüren. Der Song hätte es verdient gehabt, mit mehr Mühe aufgenommen zu werden.

(5) »Es ist schwer«, sagte er. »Für Dylan ist es schwer, etwas Reales zuerschaffen, von der Welt abgeschottet, wie er ist, an der Welt nicht interessiert, vielleicht auch ohne einen Grund, warum er es sein sollte. Womöglich lastet das Gewicht dieser Zeiten zu stark auf ihm. Womöglich ist der Rückzug ins Private eine Entscheidung, die wir alle treffen würden, wenn wir es könnten …« Man wird daran erinnert, dass in Zeiten der Krise und der Zerstörung keine Kunst entsteht – vielleicht weil sie nicht gehört werden kann. Kunst entsteht in der Periode der Dekadenz, die einer Revolution vorausgeht, oder nach der Sintflut. Sie ist das Vorspiel zu einer Revolution; sie fällt nicht mit dieser zusammen, außer in der Erinnerung.

Doch inmitten solcher Zeiten machen sich Künstler hin und wieder daran, die Geschichte neu zu schreiben. Das erfordert einen gewissen Ehrgeiz.

(5) Bedenkt man, wie einfallsreich die Instrumentalbegleitung auf Dylans Platten einmal gewesen ist, so kann einen die extrem konventionelle Qualität der meisten Musik auf Self Portrait schon irritieren. Das ist alles so uninteressant. »Early Morning Rain« ist eine der kraftlosesten Darbietungen, die auf dem Album zu hören sind; ein ziemlich sentimentaler Song, ein steifer, die Vokale exakt artikulierender Gesang und eine seichte Instrumentalbegleitung, die in etwa so sexy ist wie Gelächter vom Band.

(6)Die vier Fragen. Die vier Söhne betrachteten das Gemälde an der Museumswand. »Das ist ein Gemälde«, sagte der erste Sohn. »Das ist Kunst«, sagte der zweite. »Das ist ein Rahmen«, sagte der dritte Sohn und er äußerte es ziemlich schüchtern. Der vierte Sohn galt für gewöhnlich nicht als besonders helle, doch er begriff zumindest, warum sie überhaupt den weiten Weg von zu Hause auf sich genommen hatten und gekommen waren, um sich dieses Ding anzuschauen. »Das ist eine Signatur«, sagte er.

(6) »In Search of Little Sadie« ist eine alte Nummer, auch »Badman’s Blunder« genannt (manchmal auch »Badman’s Ballad« oder auch nur »Little Sadie«), die Dylan nun als seine eigene Komposition ausgibt. Wie »Days of ’49« ist es ein hervorragender Song – es sind Songs wie diese, die das vage Vorbild für die Musik von The Band sein könnten –, und was Dylan hier mit dieser Nummer anstellt, wie er sie auf eine Art Achterbahnfahrt schickt, lässt jede Menge Möglichkeiten erahnen. Doch auch hier wurde dem Gesang leider nicht die Zeit eingeräumt, sich entwickeln zu können, und der Song verliert die Kraft, die er vielleicht hätte ausstrahlen können – mit Ausnahme des letzten Refrains, wo Bob abhebt und richtig zu singen beginnt.

Dieser Tick, alles mit ein oder zwei Takes in den Kasten bekommen zu wollen, klappt jedoch nur, wenn man tatsächlich alles in den Kasten bekommt. Sonst deutet man dabei lediglich einen Song an, ohne wirklich Musik zu machen.

(7) Man stelle sich vor, wie ein Teenager auf Self Portrait reagieren würde. Seine älteren Geschwister haben Dylan seit Jahren vergöttert. Sie kommen mit dem neuen Album nach Hause und er kann einfach nicht verstehen, was daran so toll sein soll. Für ihn klingt Self Portrait nicht wie etwas, was er sich freiwillig anhören würde, sondern eher wie das Zeug, das seine Eltern sich anhören; tatsächlich sind seine Eltern gerade in die Stadt gefahren und haben Self Portrait gekauft und es ihm zum Geburtstag geschenkt. Er erwägt, es seinem alten Herrn zum Vatertag zurückzuschenken.

Für diesen Jungen ist Dylan ein Mythos – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dylan ist nicht real und das Album hat mit der Realität nichts zu tun. Der Junge hat Bob Dylan noch nie gesehen und erhat es auch nicht vor. Er sieht keinen Grund, warum er es wollen sollte.

(7) Die Everly-Brothers-Version von »Let It Be Me« bringt einen zum Weinen, während Bob Dylans Version einen allenfalls zum Hinhören veranlasst. Von der Emotion, die seinen Gesang sonst kennzeichnet, ist hier buchstäblich nichts mehr vorhanden. Es ist eine überaus förmliche Darbietung.

(8) »Bob sollte Nägel mit Köpfen machen: Er sollte den Bing-Crosby-Look wiederbeleben und sich in einen bunt karierten Country-Club-Freizeitsakko mit Schulterpolstern, fünf Schließknöpfen und breitem Kragen schmeißen (Pendelton stellt diese Jacken vermutlich noch immer her). Und wie schon dem Bingle würde es auch Dylan gut zu Gesicht stehen, wenn er eine langstielige Bruyèrepfeife in seine Bühnenshow einbauen und gelegentlich innehalten würde, um diese anzustecken, ein bisschen daran zu paffen und kurz gen Horizont zu blicken, bevor er [dies stammt aus John Burks’ Plattenbesprechung in Rags, Juni 1970] in die nächste Zeile von ›Peggy Day‹ einsteigt. Und fürsein Finale – die große ›Blue Moon‹-Ausstattungsnummer mit jederMenge Showgirls und einer von Spotlights angestrahlten Gebirgskulisse – macht er noch rasch einen Kostümwechsel und schlüpft in eines dieser in den 1920er-Jahren üblichen Stehkragenhemden mit rautenförmiger Fliege und, natürlich, in einen Frack mit langen Schößen samt Hosen mit seidenen Atlasstreifen und dazu noch eine Nelke im Knopfloch, wie Dick Powell in der Verfilmung des Broadway-Musicals Gold Diggers of 19334. Und dann schreitet Dylan, mit einem Zahnpastalächeln auf dem Gesicht, den Laufsteg hinunter, in seinem Frack, in der einen Hand seine Bruyèrepfeife, in der anderen sein Megafon: ›Like a roll-ing stone … ‹«

4 Goldgräber von 1933 (Regie: Mervyn LeRoy, USA 1933).

(8) »Little Sadie« ist eine alternative Aufnahme von »In Search of …«. Ich wette, wir werden im nächsten Jahr jede Menge Alternativtakes zu hören bekommen, insbesondere von Bands, denen das Material ausgegangen ist und die auf dem Markt präsent bleiben wollen, ohne sich dabei ein Bein auszureißen. Bei der Nebeneinanderstellung von unterschiedlichen Aufnahmen ein und desselben Songs kann es um wichtige musikalische Gesichtspunkte gehen, doch normalerweise dienen Alternativtakes der schamlosen Leichenfledderei, denn mit ihnen lässt sich noch mehr Kohle aus der Kunst Verstorbener herausquetschen oder sie werden als Füllmaterial verwendet, um eine Plattenseite vollzubekommen. Genau das macht »Little Sadie«, allerdings auf eine nette Weise.

(9)»Es ist ein Highschooljahrbuch. In diesem Jahr mit Farbfotos, weil es einen Überschuss vom letzten Jahr gibt, und auch mit mehr Seiten als üblich, eine sentimentale Reise, ein ›Was wir so gemacht haben‹ – es ist nicht besonders interessant, es ist eine Erinnerung an etwas, es gibt dort Platz für Autogramme, jede Menge weiße Flächen, und nicht ein einziger Name wurde ausgelassen … Es ist ja schließlich Juni.«

(9) »Woogie Boogie« ist amüsant. Die Band klingt, als stolpere sie über sich selbst (oder als rutsche sie auf ihren Overdubs aus), aber sie gerät nicht aus dem Takt. In dieser Aufnahme steckt mehr von Dylans Musikalität als in jedem anderen Track von Self Portrait. Wäre ich ein Plattenproduzent, der die Self-Portrait-Tapes nach Stücken durchkämmt, die man veröffentlichen könnte, so würde ich »Woogie Boogie« vielleicht als Single auswählen – als Rückseite von »All the Tired Horses«.

(10)Self Portrait ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Dylan-Album, das ihmvorausgegangen ist: Great White Wonder. Es handelt sich um ein Doppelalbum, meisterlich zusammengestellt aus einer sonderbaren Kollektion von überwiegend mittelmäßigen, im vergangenen Jahr eingespielten Songs, mitsamt Alternativtakes und Aufnahmen, die unvermittelt abbrechen oder unkonzentriert beginnen, sowie mit Studiokommentaren und allen möglichen Patzern – sozusagen direkt von der Aufnahmekonsole auf Ihren Plattenteller. Ein bisschen was aus Nashville, einige Kostproben vom Festival auf der Isle of Wight, das Sie bestimmt verpasst haben, ein paar weitgehend belanglose Sessions aus New York, aber, hey, es ist Dylan, und wenn Sie Great White Wonder, Stealin’, John Birch, Isle of White und A Thousand Miles Behind schon immer haben wollten, so wird Self Portrait dieses Bedürfnis sicher befriedigen.

Oder wird es doch nicht. Es ist richtig, dass all diese Bootlegs auf den Markt kamen, als es keine neue Musik von Dylan gab, doch ich glaube, ihre Veröffentlichung hatte nichts mit dem Ausbleiben neuer Aufnahmen zu tun, sondern mit der Abwesenheit des Mannes selbst. Wir haben es hier schließlich mit einem Mythos zu tun, und je länger Dylan das Licht der Öffentlichkeit meidet, umso mehr Gewicht wird allem beigemessen, was er früher einmal gemacht hat. Wenn König Midas seine Hand ausstreckte, verwandelte sich alles, was er berührte, in Gold; es wurde wertvoll für jedermann, und obwohl Dylan diese Midas-Gabe nach wie vor besitzt, zieht er es vor, seine Hand nicht auszustrecken. Das Sammeln von Tapes mit alten Dylan-Aufnahmen ist erst in den beiden letzten Jahren zu einem landesweiten Phänomen geworden und es sind zahllose Tapes im Umlauf, die bislang nicht als Bootleg erhältlich sind. Mitunter scheint es so, als sei jeder öffentliche Auftritt Dylans mitgeschnitten worden, und es wird alles zusammengetragen. Früher oder später wird es den Bootleggern in die Hände fallen. In juristischer Hinsicht gibt es buchstäblich nichts, was Dylan unternehmen könnte, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten.

Er kann den Diebstahl und den Verkauf seiner Rohentwürfe, seiner Geheimnisse und seiner Erinnerungen nur mit seiner Musik abwenden. Die Vitalität der auf den Raubpressungen erhältlichen Musik ist das, was ihren Reiz ausmacht. Es ist der Lärm dieser Musik. Self Portrait mag eine gute Bootleg-Imitation sein, doch die darauf enthaltene Musik kann der auf Great White Wonder nicht das Wasser reichen. »Copper Kettle« ist ein Meisterwerk, doch gegenüber »Killing Me Alive« verblasst es zur Bedeutungslosigkeit. Nashville Skyline und John Wesley Harding sind klassische Alben, doch so gut sie auch sein mögen, ihnen fehlt die Kraft der Musik, wie Dylan sie zur Mitte der Sechzigerjahre gemacht hat. Wenn er nicht auf den Markt zurückkehrt, mit einem Gefühl des Berufenseins und dem Ehrgeiz, seinem Talent gerecht zu werden, so dürfte die Musik jener Jahre seine neuen Aufnahmen weiterhin in den Schatten stellen, ob er sie nun veröffentlicht oder nicht. Wenn die Musik, die Dylan macht, nicht die Kraft besitzt, auf das Leben seines Publikums Einfluss zu nehmen – und Self Portrait fehlt diese Kraft –, so wird Dylans Publikum sich auch in Zukunft seiner Vergangenheit bemächtigen.

(10) Hat Dylan »Belle Isle« geschrieben? Vielleicht hat er das. Dies ist das erste Mal, dass ich beim Anhören eines neuen Dylan-Albums mit Verbitterung reagiert habe.

(11) In der Plattenindustrie wird Musik als »Produkt« angesehen. »In Kürze bringen wir ein neues Beatle-Produkt auf den Markt.« Als Columbias stürmisches Liebeswerben um Johnny Winter schließlich von Erfolg gekrönt war, wollten alle wissen, wann sie das entsprechende Produkt bekämen. Sie bekamen es in null Komma nichts, doch sie mussten sich noch ein wenig gedulden, bis sie Musik bekamen. Self Portrait, das bereits jetzt eine dreifache Goldene Schallplatte ist – so wie Walt Whitmans »O Captain! My Captain!« berühmter ist als sein »When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d« –, dürfte in Dylans bisheriger Karriere einem reinen Produkt am nächsten kommen, sogar noch mehr als Greatest Hits, denn so ein Album versucht nicht, sich den Anschein von Bedeutung zu geben. Der Zweck von Self Portrait erschöpft sich darin, dass es in erster Linie ein Produkt ist und dass es das Bedürfnis nach einem Produkt – nach einem »Dylan-Album« – befriedigt, und lassen Sie sich gesagt sein, dass das Bedürfnis nach einem solchen Produkt bei denjenigen, die es kaufen, mich eingeschlossen, genauso stark ist wie bei denjenigen, die es verkaufen, ja vielleicht sogar noch stärker.

Als ein zusammengestoppeltes Album ähnelt es Flowers5; doch im Unterschied zu Flowers gibt es vor, mehr zu sein, als es tatsächlichist. Allein schon mit seinem Titel erhebt Self Portrait den Anspruch,das definitive Dylan-Album zu sein – was es vielleicht auch ist,auf eine traurige Weise –, doch es ist noch immer so etwas wie einVersuch, dem Publikum vorzugaukeln, es bekomme mehr, als es tatsächlich bekommt, oder Self Portrait sei mehr, als es tatsächlich ist.

5 Das Album, das die Rolling Stones 1967 zusammenschusterten, während des sogenannten Sommers der Liebe (»Be Sure to Wear Flowers in Your Hair«), um angesichts des Riesenerfolgs des Beatles-Albums Sgt. Pepper etwas auf dem Markt vorweisen zu können.

(11) »Living the Blues« ist eine fabelhafte Aufnahme. Alle möglichen Funken der Begeisterung blitzen darin auf: die Dovells, wiesie lauthals nach dem »Bristol Stomp« verlangen, Dylan beim Schattenboxen mit Cassius Clay, Elvis, wie er in Jailhouse Rock6 grinst und feixt. Der Gesang ist großartig – achten Sie darauf, wie Bob das »deep down insyyy-hide« ausklingen lässt, wie er einen Schritt zurück macht und dann in die letzte Silbe hineinrutscht. Zum ersten Mal auf diesem Album klingt Dylan so, als werde er von der Musik, die er macht, mitgerissen. Die Rhythmusgruppe, angeführt von der Gitarre und vom Klavier, dem die herrlichsten Rock-’n’-Roll-Akkordwechsel entfahren, ist einfach wunderbar.Die Backgroundsängerinnen ziehen ihr Ding durch und sie klingen – süß. Dylan glänzt. Das Ganze verdient 100 Punkte.

6 Rhythmus hinter Gittern (Regie: Richard Thorpe, USA 1957).

(12) » … etliche Male dachte er daran, nicht nur sein Bakkalaureat abzuschließen, damit er an der Universität unterrichten konnte, sondern auch, so merkwürdig es klingen mag [dies ist ein Auszug aus ›A Rimbaud Chronology‹7], Klavierstunden zu nehmen. Am Ende ging er nach Holland, wo er sich, um in den Orient zu gelangen, bei der niederländischen Armee verpflichtete, und im Juni 1876 wurde er nach Java verschifft. Drei Wochen nach seiner Ankunft in Batavia [Charles Perry: ›Wir wissen, Dylan war der Rimbaud seiner Generation; es scheint, jetzt hat er sein Abessinien gefunden.‹ desertierte er, mischte sich eine Zeit lang unter die Dschungelbewohner und heuerte dann auf einem britischen Frachter an, dessen Ziel Liverpool war. Nachdem er einen Winter zu Hause verbracht hatte, ging er nach Hamburg, wo er sich als Dolmetscher und Manager einem Zirkus anschloss, um mit diesem durch Skandinavien zu ziehen, doch er konnte die Kälte nicht ertragen und wurde von Schweden in die Heimat zurückgesandt, nur um gleich wieder von zu Hause aufzubrechen, diesmal in Richtung Alexandria. Seine Reise wurde jedoch wieder von einer Erkrankung unterbrochen; in Italien schickte man ihn von Bord und zur Erholung verbrachte er dann ein Jahr auf dem Bauernhof in Roche. 1878 war er wieder in Hamburg, um von dort aus nach Genua zu gelangen, wo er ein Schiff nach Fernost zufinden hoffte. Er versuchte ein weiteres Mal, die Alpen zu Fuß zu überqueren, wobei er beinahe einem Schneesturm zum Opfer fiel. Von Mönchen gerettet und in deren Hospiz wieder aufgepäppelt, schaffte er es nach Genua und erwischte dort ein Schiff nach Alexandria, wo er sich eine Zeit lang als Landarbeiter durchschlug. In Suez, wo er auf dem Weg nach Zypern aufgehalten wurde, verdingte er sich als Schiffsverschrotter und half dabei, ein Schiff abzuwracken, das an der gefährlichen Küste von Guardafui gestrandet war. Einen großen Teil der ersten Hälfte des Jahres 1879 verbrachte er als Vorarbeiter in einem Wüstensteinbruch auf Zypern und im Juni kehrte er heim, um eine Typhuserkrankung auszukurieren.«8�

7 Enthalten in Arthur Rimbaud, A Season in Hell and The Drunken Boat, New Directions Press, New York 1946, 1961, S. xvi.

8 Playboy, März 1966: »PLAYBOY: Ob es ein Fehler gewesen sein mag oder nicht, was hat Sie dazu bewogen, eine Rock’n’Roll-Laufbahn einzuschlagen? DYLAN: Leichtsinn. Ich verlor meine große Liebe. Ich begann zu trinken. Und ehe ich mich’s versehe, befinde ich mich mitten in einer Pokerpartie. Und als Nächstes in einem Würfelspiel. Ich wache in einem Billardsalon auf. Dann zerrt mich diese dicke mexikanische Lady vom Tisch und nimmt mich mit zu sich nach Philadelphia. Sie lässt mich in ihrem Haus allein, und es brennt nieder. Ich lande in Phoenix. Ich bekomme einen Job als Chinese. Ich beginne in einer Woolworth’s-Filiale zu arbeiten und ziehe bei einer Dreizehnjährigen ein. Dann taucht diese dicke mexikanische Lady aus Philadelphia auf und brennt das Haus nieder. Ich ziehe runter nach Dallas. Dort kriege ich einen Job als ein ›Vorher‹ in einer ›Vorher-Nachher‹-Werbung von Charles Atlas. Ich ziehe bei einem Botenjungen ein, der ein fantastisches Chili und Hotdogs zubereiten kann. Dann taucht diese Dreizehnjährige aus Phoenix auf und brennt das Haus nieder. Der Botenjunge – also, mit dem ist nicht gut Kirschen essen: Er rammt ihr ein Messer rein, und plötzlich bin ich in Omaha. Dort ist es saukalt, und dieses Mal klaue ich meine eigenen Fahrräder und brate mir meinen eigenen Fisch. Dann habe ich Glück und bekomme einen Job als Vergaser bei den Autorennen mit auffrisierten Schlitten, die donnerstagabends draußen vor der Stadt stattfinden. Ich ziehe bei einer High-School-Lehrerin ein, die nebenbei noch ein bisschen klempnert; sie ist nicht unbedingt attraktiv, hat aber einen speziellen Kühlschrank gebaut, der Zeitungspapier in Kopfsalat verwandeln kann. Alles läuft prima, doch dann taucht dieser Botenjunge auf und will mich abstechen. Natürlich brannte er das Haus nieder, und ich machte mich wieder auf den Weg. Der erste Typ, der anhielt und mich mitnahm, fragte mich, ob ich ein Star werden wolle. Was sollte ich dazu sagen? PLAYBOY: Und so wurden Sie zum Rock’n’Roll-Sänger? DYLAN: Nein, so bekam ich Tuberkulose.« Ich musste dies einfach zitieren!

(12) »Like a Rolling Stone« – Dylans größter Song. Er weiß es und wir wissen es auch. Nicht nur das, sondern auch der größte Song unserer Epoche, auf der damals erschienenen Single, auf Highway61Revisited, auf dem Tonbandmitschnitt von einer Darbietung1966 in England mit den Hawks. Zu sagen, welche dieser Versionen die beste ist, wäre genauso schwer wie das Kunststück, das Robin Hood vollbrachte, als er den Pfeil seines Vaters spal-tete.

1965: »Hey! Wir habens getan. Zieht euch das rein, Leute! Wenn ihr könnt. Wenn ihr es aushalten könnt. ›Like a complete unknown‹ – ihr wisst, wie man sich da fühlt?«

Wir wussten es und fortan war Bob für uns der Größte. Alles, was seitdem gekommen ist, geht zurück auf diesen Griff nach der Macht, der »Like a Rolling Stone« seinerzeit gewesen ist.

»Könnt ihr mit diesem Zug Schritt halten?« Der Zug fährt nicht mehr; ich nehme an, es hängt davon ab, wo man seine Füße hingepflanzt hat.

Auf der Isle of Wight versiebt Dylan seine Zeilen, er singt in der ausdruckslosen Manier eines Countrysängers, auf und ab, schlägt sich irgendwie durch den Song, wobei ihm die Sache gegen Ende der zweiten Strophe fast vollends entgleitet. Man weiß nicht, ob er die dritte Strophe weglässt, weil er sie nicht singen will oder weil er sie schlicht und einfach vergessen hat. Angesichts dieser Leistung würde es einen nicht wundern, wenn die Lautsprecherboxen in Streik träten.

Self Portrait ist ein Album, das einen ruhigen Sound verlangt oder nahelegt. »Like a Rolling Stone« ist nicht »Blue Moon«, doch da Self Portrait im Großen und Ganzen eher »Blue Moon« als »Like a Rolling Stone« entspricht und da es ein abspielbares, wie aus einem Guss wirkendes Album ist, stellt man die Lautstärke niedrig ein. Spielt man diesen Song jedoch laut ab – sehr laut, bis alles verzerrt klingt und die Lautsprecher zu brummen beginnen –, so wird man merken, dass die Musiker der Band tatsächlich noch immer so hart rocken, wie sie können. Ihre Power wurde von dem Tontechniker, der die Nummer aufgenommen hat, halbiert, doch dreht man die Lautstärke auf, so kehrt diese Power wieder zurück.

Ein wenig von »Like a Rolling Stone« ist hier noch immer vorhanden. Ein großartiger Anfang, der eine Eroberung ankündigt: Levon Helm, wie er seine Trommeln über dem Motown-Marsch der Band ertönen lässt (Ba-Bamm, Ba-Rammm, Ba-Bamm, Ba-Rammm), wie er auf seine Becken eindrischt, dass diese klingen wie das zerschmetternde Glas beim Höhepunkt eines Autounfalls; und, das Beste von allem, Garth Hudson, wie er den Geist des Songs einfängt und bei jedem Refrain festhält. Gegen Ende der Darbietung, wenn er sein farbloses Gesinge hinter sich gebracht hat, kehrt Dylan in den Song zurück und dann entfachen er und die Band ein wildes Getöse, das mit einem metallenen Krachen und Bobs Schrei »JUSTLIKEAROLLINGSTONE« endet. Ja, ein wenig ist noch immer vorhanden.

1965: »BAMM! Once upon a time…« Der Song attackiert dich mit einer Flut von Erfahrungen und der Song reißt den Abgrund auf. »Und wie weit möchtest du dich ihm nähern?« »Nicht zu weit, gerade so weit, dass wir sagen können, wir sind ihm nahe gewesen.« Das reichte nicht. »Wenn du in den Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein.« Er blickte einem aus »This Wheel’s on Fire« entgegen und aus »All Along the Watchtower«, doch es scheint, als sei Dylan nun von dessen Rand zurückgetreten.

Der Abgrund liegt nun verborgen, wie die in Vergessenheit geratene Mine eines verstorbenen Goldgräbers. »Like a Rolling Stone«, wie wir es auf Self Portrait zu hören bekommen, ähnelt dem Fragment einer vergilbten Landkarte, die zu jener vergessenen Mine zurückführt.

(13) Ich habe einmal gesagt, ich würde sogar ein Album kaufen, auf dem Dylan nichts weiter tut, als schwer zu atmen. Das würde ich immer noch. Jedoch kein Album, auf dem Dylan friedlich atmet.

(13) Wie kommt es, dass »Copper Kettle« dermaßen glänzt (ja, vielleicht sogar das Zeug zur Hitsingle hat), während so viele andere Nummern in ihrer eigenen Langeweile versacken? Warum ruft diese Darbietung alle möglichen Erfahrungen wach, während der überwiegende Teil von Self Portrait so eindimensional undbeschränkt wirkt? Warum wächst einem »Copper Kettle« immer mehr ans Herz, während die anderen Songs an einem vorbeirauschen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen?

»Copper Kettle« ist genauso großartig wie »All the Tired Horses«. Da sind diese winzigen hohen Töne, die den Song durchsetzen, wie bei einer alten Ballade von Buddy Holly oder wie bei »The Three Bells« von den Browns, und da ist diese windschattenartige Orgel, so leise, dass man sie kaum hören kann – im Grunde hört man sie nicht, doch man spürt, dass sie da ist, auf eine unglaublich zarte Weise. Da sind die Kraft und die wahre Tiefe des Songs, die unsere Vorstellungen vom Schwarzbrennen – Klischees wie auf diesen Postkarten, die man in Fernfahrerlokalen in Tennessee bekommt – auslöschen und stattdessen eine Vision von der Natur heraufbeschwören, ein Ideal der Ruhe und der Gelassenheit – und eine rebellische Gesinnung, die zurückreicht bis in die Gründungszeit unserer Nation. »We ain’t paid no whiskey tax since 1792«, singt Bob, und das geht praktisch zurück bis zum Anfang, denn die Whiskeysteuer wurde im Jahr 1791 eingeführt. Es ist ein Song über die Revolte als eine Berufung – es geht nicht um eine Revolution, sondern bloß um Verweigerung. Alte Männer, die sich draußen in den Bergtälern verstecken und selbst für Recht und Ordnung sorgen. (In Thunder Road9 haben sich die alten Schwarzbrenner um einen Ofen versammelt, um zu beratschlagen, wie sie mit den Mobstern verfahren sollen, die in das Tal eindringen, das sie seit den Tagen des Unabhängigkeitskrieges als das ihrige betrachten. »Blaf sprat muglmmph ruuurp ffft«, sagt einer von ihnen. Im Publikum wird es unruhig, denn die Leute werden nicht schlau aus dem Appalachendialekt des Mannes. »Wenn du den Tabak aus dem Mund nimmst, Jed«, sagt ein anderer Whiskeymann, »würden wir vielleicht verstehen, was du sagst.«)

9 Kilometerstein 375 (Regie: Arthur Ripley, USA 1958).

Was hier zählt, ist Bobs Gesang. Er ist der originellste Sänger der letzten zehn Jahre gewesen. Er erfand seine eigene Art der Betonung und brachte fünf Wörter in einer Zeile unter, die Platz für zehn geboten hätte, und zehn in einer Zeile, die eigentlich nur für fünf reichte. Er schubste die Wörter herum und öffnete Räume für Lärm und Stille, diedurch Überfall oder Verführung oder durch die Gabe eines guten Timings Raum für Expression und Emotion schufen. Jede gesangliche Darbietung war eine Überraschung – man konnte nie vorhersagen, wie sie klingen würde. Der Song als solcher, die Struktur des Songs, lieferte dafür kaum einen Anhaltspunkt. Die Grenzen waren da, um umgangen zu werden. In »Copper Kettle« geschieht all dies, und das ist insofern bemerkenswert, als es das einzige Mal auf Self Portrait ist, wo es geschieht.

»Große Poeten – wie zum Beispiel Wallace Stevens – sind nicht zwangsläufig große Sänger«, sagte Dylan vor einem Jahr. »Aber große Sänger sind immer große Poeten – eine Sängerin wie Billie Holiday zum Beispiel.« Diese Art von Poesie – und es ist diese Art von Poesie, die Dylan wie einen Dichter erscheinen ließ – istüberall in »Copper Kettle« vorhanden, in der Art und Weise, wieBob sich auf die Wörter »… or ROTTEN wood …« stürzt und wie er das Ganze mit einem gedämpften »they’ll get you – by the smoke« ausklingen lässt. Dass dem Rest des Albums der Charme von »Copper Kettle« fehlt, liegt nicht daran, dass das Album anders oder neu ist. Das entscheidende Kriterium ist, ob die Musik Kraft hat oder nicht.

(14, 15, 16) »… in finanzieller Hinsicht überaus erfolgreich. In der Vergangenheit sind Dylans Konzerte von seiner eigenen Firma, Ashes and Sand, gebucht worden [dies stammt aus dem Rolling Stone vom 7. Dezember 1968] und nicht von privaten Promotern. Laut Variety sprechen Promoter derzeit von einer durch zehn Städte führenden Tournee mit der Möglichkeit zusätzlicher Termine.

Greta Garbo wird sich vielleicht ebenfalls aus dem Ruhestand zurückmelden, um eine Reihe persönlicher Auftritte zu absolvieren. Man munkelt, die schwedische Filmdiva – die ›in Ruhe gelassen‹ werden wollte, nachdem sie sich wiederholt von Reportern belästigt gefühlt hatte – fasse eine Reihe opulenter Bühnenshows ins Auge, möglicherweise gemeinsam mit Dylan …«

Und wir würden reglos dasitzen und gaffen.

(14) »Gotta Travel On«. Dylan singt »Gotta Travel On«.

(15) Wir verstehen »Blue Moon« als einen Scherz, als eine stilisierte Apotheose des Kitsches oder als einen weiteren musikalischen Beweis für Dylans Rückzug aus der Popszene. Doch auf Elvis’ Debütalbum gibt es eine andere Version von »Blue Moon«, eine tiefe und bewegende Darbietung, die die Möglichkeiten des Songs auslotet und die das Scheitern von Dylans Aufnahme zutage treten lässt.

Hufschlag, dezent unterstützt von Kontrabass und Gitarre, bildet den Background für einen Gesang, der einen Friedhofswind durch die Zeilen des Songs wehen lässt. Elvis bewegt sich vor und zurück, mit einem hohen, gespenstischen Wimmern – der Part, den Doug Kershaw bei Dylans Version auf der Fiddle spielt –, und schließlich antwortet er sich selbst, mit einem dunklen Murmeln, das unversehens verstummt. »Das ist eine Offenbarung«, sagte ein Freund von mir. »Es ist einfach unglaublich.«

An »Blue Moon« ist nichts banal. Nach formalen musikalischen Kriterien ist Dylans Darbietung buchstäblich eine Coverversion der Aufnahme von Elvis, doch während der eine bloß in die Richtung des Songs singt, singt der andere von dahinter, von der anderen Seite.

(16) »The Boxer«. Erinnern Sie sich noch an Paul Simons »How I Was Robert McNamara’d into Submission« oder wie das hieß? An die liebevolle Zeile »I forgot my harmonica, Albert«? Oder an Eric Andersens »The Hustler«? Vielleicht bedeutet diese Nummer ja: »Hey, Schwamm drüber!« Mein Gott, ist das schauderhaft!

(17) Bevor er ins Studio ging, um die Weathermen auf die Beine zu stellen, verfasste er das erste Positionspapier der Yippies, auch wenn Abbie Hoffman ein paar Jahre benötigte, um es zu finden, und Jerry Rubin Schwierigkeiten hatte, es zu enträtseln. Eine Kostprobe:

»Ich werde mir die Haare bis runter zu den Füßen wachsen lassen, sodass ich aussehe wie eine wandelnde Gebirgskette, und dann reite ich auf einem Pferd in Omaha ein, zum Countryclub und hinaus zum Golfplatz, mit einer New York Times unterm Arm, spiele ein paar Löcher und haue alle von den Socken.«

»Dylan wird kommen«, sagte Lang.10

10 Michael Lang, einer der Organisatoren des Woodstock-Festivals von 1969.

»Ach, red keinen Scheiß [sagte Abbie Hoffmann in seinem Woodstock Nation], er wird heute Abend in England sein. Also verarsch mich nicht!«

»Nein, ich verarsche dich nicht, Abby-Baby. Er hat mich angerufen und gesagt, er werde vielleicht kommen…«

»Glaubst du, er hätte Bock, für die Präsidentschaft zu kandidieren?«

»Nein, das ist nicht sein Ding. Er fährt auf andere Sachen ab.«

»Du kennst ihn persönlich, Mike? Worauf fährt er denn ab?«

»Ich weiß nicht so genau, aber nicht unbedingt auf Politik. Bist du ihm jemals begegnet?«

»Ja, ein einziges Mal, vor sieben Jahren, in Gertie’s Folk City, unten im West Village. Ich wollte ihn dazu bewegen, bei einem Benefizkonzert für die Bürgerrechte oder etwas in der Art aufzutreten … hey, Mike, kannst du mich mit ihm bekannt machen? Sonst könnte ich nur über Happy Traum an ihn rankommen …«

»Das kannst du auch einfacher haben … Abbs … ich werde dich ihm vorstellen. Er möchte dich nämlich kennenlernen.«

Würde Self Portrait Sie dazu veranlassen, Dylan kennenlernen zu wollen? Nein. Ist das Album vielleicht dazu gedacht, Sie von ihm fernzuhalten?

(17) »The Mighty Quinn« klingt, als wäre man gern dabei gewesen. Auf Platte ist das Ganze ein ziemliches Chaos und die Soundqualität ist auch nicht viel besser als die auf dem Bootleg. Der Isle-of-Wight-Auftritt sollte ursprünglich als Album veröffentlicht werden und es ist offenkundig, warum das nicht passiert ist – auf Tonband klang der Auftritt einfach mies. Die Darbietungen waren in der Regel unbeholfen oder lustlos und zusammen hätten sie eine lausige Platte ergeben. Dem Bootleg nach zu urteilen hatten zwei der Songs jedoch etwas Besonderes an sich, doch keiner davon schaffte es auf Self Portrait. Der eine war »Highway 61