8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

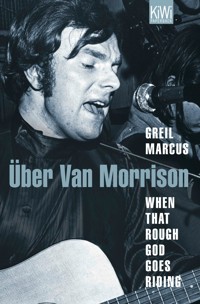

Der große Musikkritiker Greil Marcus über Van Morrison Kein Album hat Greil Marcus in seinem Leben öfter gehört als Van Morrisons Meisterwerk »Astral Weeks« aus dem Jahr 1968. Kein Album hat ihn mehr bewegt und mit mehr Rätseln zurückgelassen. »Die Menschen nehmen Van Morrison persönlich«, stellt Greil Marcus fest. »Begebenheiten aus seinen Songs werden zu Ereignissen in ihrem Leben. Es ist, als ob er sie persönlich in ihr Leben gepflanzt hat. Als ob er ›da‹ ist. Nicht in einem magischen Sinne. Sondern in dem Sinne, in dem Kunst wirken sollte: Sie berührt dich.« In »When That Rough God Goes Riding« forscht Greil Marcus nach den Ausnahmemomenten, die Van Morrison in seiner Musik immer wieder kreiert. Diese Augenblicke versucht Marcus auszukosten, zu analysieren und so dem Geheimnis der großen Kunst Van Morrisons ein Stück näher zu kommen, ohne es zu zerstören. Wie in seinen berühmten Werken »Mystery Train« oder »Lipstick Traces« besticht Marcus auch hier durch seine hellwachen Analysen, das Schlagen überraschender Querverbindungen und einen Formulierungsfuror, der den Leser in den Bann schlägt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Greil Marcus

When That Rough God Goes Riding

Über Van Morrison

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Greil Marcus

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Greil Marcus

Greil Marcus, geboren 1945, lebt in Berkeley. Er zählt zu den bedeutendsten Musikkritikern der Welt. In seinen Büchern hat er immer wieder über Rockmusik und ihr Verhältnis zur amerikanischen Kultur und Politik geschrieben. »Mystery Train« und »Lipstick Traces« und »Bob Dylans ›Like A Rolling Stone‹« (KiWi 878) machten ihn einem breiten Publikum bekannt.

Conny Lösch lebt in Berlin und hat unter anderem Bücher von Greil Marcus, Jon Savage, Don Winslow und Ian Rankin übersetzt.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der große Musikkritiker Greil Marcus über Van Morrison.

Kein Album hat Greil Marcus in seinem Leben öfter gehört als Van Morrisons Meisterwerk »Astral Weeks« aus dem Jahr 1968. Kein Album hat ihn mehr bewegt und mit mehr Rätseln zurückgelassen. »Die Menschen nehmen Van Morrison persönlich«, stellt Greil Marcus fest. »Begebenheiten aus seinen Songs werden zu Ereignissen in ihrem Leben. Es ist, als ob er sie persönlich in ihr Leben gepflanzt hat. Als ob er ›da‹ ist. Nicht in einem magischen Sinne. Sondern in dem Sinne, in dem Kunst wirken sollte: Sie berührt dich.«

In »When That Rough God Goes Riding« forscht Greil Marcus nach den Ausnahmemomenten, die Van Morrison in seiner Musik immer wieder kreiert. Diese Augenblicke versucht Marcus auszukosten, zu analysieren und so dem Geheimnis der großen Kunst Van Morrisons ein Stück näher zu kommen, ohne es zu zerstören.

Wie in seinen berühmten Werken »Mystery Train« oder »Lipstick Traces« besticht Marcus auch hier durch seine hellwachen Analysen, das Schlagen überraschender Querverbindungen und einen Formulierungsfuror, der den Leser in den Bann schlägt.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: When That Rough God Goes Riding – Listening to Van Morrison

© 2010 by Greil Marcus

All rights reserved

Aus dem Amerikanischen von Conny Lösch

© 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © Michael Ochs Archives/Getty Images

ISBN978-3-462-30515-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Northern Muse Greek Theatre, Berkeley, 3. Mai 2009

Einleitung

Teil Eins: Ein schmutziges Aschenputtel im lila Bühnenoutfit

Mystic Eyes. 1965

Tupelo Honey. 1971

Baby Please Don’t Go. 1965

John Brown’s Body. 1975

Caravan. The Last Waltz. 1976

It’s All Over Now, Baby Blue. 1966

Teil Zwei: Die Platte nehm ich mit ins Grab

Astral Weeks. 1968

Almost Independence Day. 1972 Listen to the Lion. 1972 Caledonia Soul Music. 1970

Moonshine Whiskey. 1971

Just Like a Woman. 1971

The Last Laugh, auf Sailing to Philadelphia von Mark Knopfler. 2000

Teil Drei: Der Glaube an den Blues als eine Art Fluch, den man sich selbst auferlegt

Common One. 1980 Beautiful Vision. 1982 Inarticulate Speech of the Heart. 1983 Live at the Grand Opera House Belfast. 1984 A Sense of Wonder. 1984 No Guru, No Method, No Teacher. 1986 Poetic Champions Compose. 1987 Irish Heartbeat, mit den Chieftains. 1988 Avalon Sunset. 1989 Enlightenment. 1990 Hymns to the Silence. 1991 Too Long in Exile. 1993 A Night in San Francisco. 1994 Days Like This. 1995 How Long Has This Been Going On. 1996 Tell Me Something. 1996

Linden Arden Stole The Highlights. 1974

Breakfast on Pluto. 2005

The Healing Game. 1997

Teil Vier: Keine Maskierung, die der Song nicht zerstören kann

Into the Music. 1979

Friday’s Child. 1971

Madame George. 1968

Saint Dominic’s Preview. 1996

Sweet Thing. 1968

Take Me Back. 1991 Jennifer Jason Leigh. 1995

Mystic Eyes. Greek Theatre, Berkeley. 2009

Behind the Ritual. 2008

Danksagung

Register

Für Dave Marsh

Northern Muse Greek Theatre, Berkeley, 3. Mai 2009

Die vierzehnköpfige Band, die sich eingefunden hatte, um mit Van Morrison sein einundvierzig Jahre altes Album Astral Weeks in voller Länge zu Gehör zu bringen, beherrschte die Bühne dermaßen, dass man die Gestalt am Klavier glatt hätte übersehen können; als Morrison den Mund aufmachte, schien der Gesang aus dem Nichts zu kommen. Er war mächtig; er übertönte alles um sich herum und zog alle anderen Klänge in sich hinein – die Töne, die Morrisons Finger auf den Tasten des Klaviers erzeugten, das Geplauder im Zuschauerraum, das sich ungebrochen fortsetzte, denn es hatte keine Ankündigung gegeben, dass es jetzt losgehen würde, den Lärm der Autos auf der Straße, die geräuschvolle Atmosphäre des viele Jahrhunderte alten, steinernen Freiluft-Amphitheaters, in dem Präsident Theodore Roosevelt 1903 eine Rede gehalten hatte und in dem Sarah Bernhardt 1906 aufgetreten war, um die Stadt San Francisco anzufeuern, die sich gerade aus Ruinen freischaufelte. Genau hier hatte sich auch der Studentenrebell Mario Savio 1964 erhoben, um eine Rede vor der versammelten Universität zu halten, und war verhaftet worden, kaum, dass er ans Rednerpult getreten und die Menge in lautes Schreien ausgebrochen war. Und genau hier hatte Senator Robert F. Kennedy 1968, nur wenige Tage bevor er erschossen wurde, eine Rede gehalten. Das erste Wort, das an jenem Abend aus Morrisons Mund kam, falls es sich überhaupt um ein Wort und nicht nur um einen Laut handelte, etwas zwischen einem Schrei und einem Stöhnen, war, das können Sie mir glauben, nicht weniger bedeutsam und groß als alles andere, das sich auf dieser Bühne je ereignet hatte.

Einleitung

1956 stellte Lonnie Donegan mit »Rock Island Line«, der Skiffle-Version eines Lead-Belly-Songs mit Gitarre, Banjo, Waschbrett und einem selbst gebauten Bass, die prüde und müde Welt der britischen Popmusik auf den Kopf. Wie Tausende anderer Teenager gründete John Lennon in Liverpool noch im selben Jahr seine eigene Skiffle-Band; Van Morrison, der als George Ivan Morrison 1945 in Ost-Belfast in Nordirland geboren wurde, gründete 1957 die Sputniks. Es war das Jahr, in dem die Sowjetunion den ersten Satelliten in die Umlaufbahn schickte und John Lennon Paul McCartney kennenlernte. Morrison sollte nie einen ähnlichen Partner finden und anders als die Beatles fand er seine Identität auch nie in einer Gruppe. In Irland fühlte er sich ebenso als Außenseiter wie in England oder den Vereinigten Staaten.

Ost-Belfast war militant protestantisch, aber Morrisons Eltern waren Freidenker; selbst als sich seine Mutter in den Fünfzigerjahren eine Zeit lang den Zeugen Jehovas anschloss, blieb sein Vater überzeugter Atheist. Die wahre Kirche im Hause Morrison war die Musik. Zunächst gab es natürlich das Radio (»Mein Vater hörte John McCormack«); außerdem die »riesige Plattensammlung meines Vaters«, Schellackplatten und LPs des durch und durch amerikanischen Lead Belly mit seinem enormen Repertoire aus Bluessongs, Balladen, Folksongs, Protestsongs, Arbeiterliedern und Partymelodien, die mit allen ethnischen oder geografischen Traditionen brachen, dazwischen Aufnahmen des Minstrel- und Bluessängers Jimmie Rodgers, der Cowboysänger Eddy Arnold und Gene Autry, des Balladensängers Woody Guthrie, des Hillbilly-Poeten Hank Williams, der Sänger Sonny Terry und Brownie McGhee, der Gospel-Blues-Gitarristin Sister Rosetta Tharpe – und später auch Platten von Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, John Lee Hooker, Big Joe Williams, allesamt magische Namen. Der dreizehnjährige Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Van Morrison wechselte von den Sputniks zu Midnight Special, benannt nach dem bekanntesten Song Lead Bellys – und später zu den Thunderbolts, einer aufstrebenden Rock-’n’-Roll-Band, deren Vorbilder Jerry Lee Lewis und Little Richard waren. Schließlich stieg er bei der Monarchs Showband ein, einer Neun-Mann-Combo in Bühnenanzügen mit Bläsern und choreografierten Tanzschritten, die bei Firmenempfängen, Weihnachtsfeiern und Hochzeiten auftrat und Anfang der Sechzigerjahre durch Deutschland tourte und für GIs mit Heimweh Ray Charles kopierte. Und dennoch deckte all das lediglich einen kleinen Bereich der musikalischen Landkarte ab, die Morrison in sich trug.

1964 fand er in Belfast mit der Band Them allmählich zu seinem eigenen Stil: ein Bluessänger, der extreme Emotionalität und nihilistische Zurückhaltung vereint, ein Soulsänger mit Feingefühl, der ein gebrochenes Herz zur Schau trägt, ein Folksänger mit Gespür für das Verblüffende im Alltäglichen und ein Rhythm-and-Blues-Bandleader voller Tempo, Energie, Rasanz und Begeisterung. Der Bandname, der auf einen Horrorfilm aus dem Jahr 1954 zurückging, in dem riesige radioaktive Ameisen die Abwässerkanäle von Los Angeles unsicher machten, steckte voller jugendlicher Bedrohlichkeit:

lauteten Anzeigen im Belfaster Telegraph. Als Morrison die Band Abend für Abend im Tanzsaal eines Seemannsheims mit dem Namen »Maritime Hotel« zu einer zwanzigminütigen Version des von ihm geschriebenen »Gloria« antrieb, machten Them ihrem Namen alle Ehre.

Für die Singlefassung auf drei Minuten oder weniger gekürzt, verschafften die Songs der Band Morrison schon bald einen Vorgeschmack auf den Ruhm. 1965 in London – »wo sich«, wie Morrison in den Linernotes zum zweiten Album von Them zitiert wird, »alles abspielt! …« – brach die Gruppe auseinander, doch Morrison nahm weiterhin mit einzelnen Bandmitgliedern und einer ganzen Schar von Studiomusikern unter diesem Namen auf. Obwohl Morrison sie später als erbärmlichen Abklatsch der Besetzung verunglimpfte, die im Maritime Hotel aufgetreten war – »Nach Belfast waren es kaum noch Them«, erklärte mir Morrison eines Nachmittags im Jahr 1970, wie auch schon anderen vor mir und seither –, nahmen Them zwei unvergessliche Alben auf, deren Ton von einem Moment auf den anderen zwischen rau und lyrisch wechseln konnte. 1965 und 1966 landeten Them bescheidene Hits beiderseits des Atlantiks: »Gloria« (von der Chicagoer Band The Shadows of Knight gecovert, die damit in den USA, mit Ausnahme der West Coast, den größeren Erfolg hatten), »Here Comes the Night«, »Baby Please Don’t Go« und »Mystic Eyes«.

Jenen, die richtig hinhörten, war klar, dass Van Morrison ein mindestens ebenso intensiver und einfallsreicher Performer war wie alle anderen im Fahrwasser der Beatles und der Rolling Stones – wobei Letztere, wie er in wütenden, betrunkenen Momenten behauptete, alles von ihm geklaut hatten, von ihm! Doch ebenso klar war jenen, die 1966 Auftritte von Them in Kalifornien gesehen hatten – im Fillmore Auditorium in San Francisco oder im Whisky A-Go-Go in Los Angeles, wo die Gruppe in der einen Woche als Headliner nach Captain Beefheart und in der darauffolgenden nach den Doors spielte –, dass Morrison das Flair des Popstars fehlte, das deutlich schlechtere Sänger wie Keith Relf von den Yardbirds und Eric Burdon von den Animals, von Mick Jagger einmal ganz abgesehen, so unübersehbar besaßen. Was zur Folge hatte, dass sie sich den amerikanischen Äther wie Piraten unter die Nägel gerissen hatten oder, noch schlimmer, wie Freddie and the Dreamers oder Wayne Fontana and The Mindbenders, die Jugendlichen der Nation ebenso an der Nase herumführten wie einst der König und der Herzog Huck und Jim. Morrison vermittelte Distanz, nicht Unmittelbarkeit; Verbitterung, nicht Ausgelassenheit. Seine Musik besaß Energie und war gleichzeitig viel zu subtil, als dass diese Energie in Angst, Trauer, Wut oder Zweifel hätte umschlagen können.

Was ihm an Glamour fehlte, machte er durch Fremdartigkeit wett – oder besser gesagt, seine Fremdartigkeit machte Glamour unmöglich, was viele für ihn einnahm, die sich selbst als Fremde fühlten. Morrison hat Randy Newmans »Have You Seen My Baby?« nie gecovert – »I’ll talk to strangers, if I want to / ’Cause I’m a stranger, too« – das war gar nicht nötig. Er war klein und düster, ein korpulenter Mann mit mehr schwarzer Energie, als er zu handhaben verstand, keiner, dem man gerne in einer dunklen Gasse oder backstage am falschen Abend begegnen wollte. Er passte nicht zu den gefälligen Maracas-Schüttlern, die damals den Ton angaben. Stattdessen nahm er 1965 eine geisterhafte Version von »It’s All Over Now, Baby Blue« auf, die Bob Dylans Original noch übertraf, und verwandelte Paul Simons exzentrische Neufassung von Edward Arlington Robinsons Gedicht »Richard Cory« aus dem Jahr 1897 in eine markerschütterndeFabel über Selbsthass und Rachsucht.

1966 verabschiedete sich Morrison vom letzten Überrest von Them – dem Namen – und ließ sich von dem legendären New Yorker Plattenproduzenten Bert Berns unter die Fittiche nehmen, der als Komponist und Produzent von Solomon Burkes »Cry to Me«, Erma Franklins »Piece of My Heart«, Garnett Mimms’ »Cry Baby« und »Twist and Shout« von den Isley Brothers bekannt geworden war, von »Here Comes the Night« ganz zu schweigen. 1967 nahmen sie die Single »Brown-Eyed Girl« auf, woraufhin Berns, der teilweise mit unfertigen Aufnahmen arbeitete, überstürzt ein dunkles, gebrochen bluesiges Album mit dem Titel Blowin’ Your Mind! herausbrachte (die Formulierung war zu diesem Zeitpunkt bereits ebenso überholt wie das schmalzig psychedelische Cover); das zentrale Stück war das fast zehnminütige »T. B. Sheets«, das genau davon handelte, was der Titel versprach. Doch wer wollte sich ein endloses, zynisches Stück über eine Frau anhören, die an Tuberkulose stirbt, ein Stück, das mehr Ähnlichkeit mit einer galligen Kabarettnummer als mit einem Song hatte, zumal in einer Zeit, in der die Atmosphäre von »San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)« erfüllt war?

Das fröhlich vergnügte »Brown-Eyed Girl« war Morrisons bis dahin schwächste Aufnahme und seine erste Hitsingle in den Top Ten – und, abgesehen von »Domino« 1970, auch seine bis heute letzte. Obwohl »Brown-Eyed Girl« seither immer wieder im Radio gespielt wurde, war Morrison schon damals schnell wieder vergessen; er hatte sich gleichzeitig trivial und übergroß gemacht. Seine Karriere war so gut wie am Ende. Als 1969 Nik Cohns Pop from the Beginning, die erste gute Geschichte des Rock ’n’ Roll, und 1973 eine überarbeitete Auflage erschienen, wurden weder Them noch Morrison darin auch nur erwähnt.

Verbittert über den falschen Glanz des Ruhms, der Plattenindustrie und des Geldes, verschuldet und völlig in Vergessenheit geraten, sah Morrison sich nach Berns’ Tod Ende 1967 an eine Reihe von Konzert- und Plattenverträgen gekettet und landete schließlich in Boston, wo sich die DJs in den Nachtbars schon bald an den komischen Typen mit dem unverständlichen irischen Akzent gewöhnten, der ihnen betrunken auf die Nerven ging und Musik von John Lee Hooker verlangte. Eines Abends wurde Morrison sogar von der Bühne gebuht, nachdem ihn Peter Wolf, Leader einer Band namens The Hallucinations, gebeten hatte, »Gloria« zu singen. »Wisst ihr nicht, wer das ist?«, brüllte Wolf die pfeifende Menge an. »Der Mann hat den Song geschrieben!« Aber das wussten sie nicht. Wenn man 1967 Morrison sagte, meinte man die Doors, die, wie man damals lesen konnte, gerade an »einem neuen Meisterwerk« arbeiteten: ihrer Version von »Gloria«.

Morrison kehrte nach Belfast zurück, augenscheinlich ein ausgebranntes Opfer der Popkriege. Dort schrieb er eine Reihe von Songs über Kindheit, Initiation, Sex und Tod, die schließlich in Form von Astral Weeks Gestalt annahmen. Es war ein denkbar ernstes Album, dennoch unbeschwert wie eine alte Drifters-Single, »When My Little Girl Is Smiling« oder »I Count the Tears«. Von da an begab sich Morrisons Musik auf den Weg, dem sie seither folgt: Auf der einen Seite befindet sich eine Wiesenlandschaft, die mystische Befreiung und Offenbarung verspricht, und auf der anderen drohen Wälder voller unheimlicher Plätze und verführerischer Geister, dazwischen Felsen, Fallen und Fallstricke. Mit seiner Frau schloss er sich zunächst der idyllischen Musikerbohème von Woodstock an, zog später mit ihr in die San Francisco Bay Area, hütete sein häusliches Paradies und gelobte, in Hotpants über den Broadway zu spazieren. Dann zerbrach sein Paradies, und seine Musik schwankte zwischen falschen Versprechen und Bekräftigungen, die zu hart erkämpft waren, als dass sie sich hätten leugnen lassen, zwischen Upstate New York und Marin County, zwischen Idylle und Bürgerkrieg, Inspiration und Langeweile, den hohlen Phrasen eines New-Age-Jüngers und der unangenehmen Art einer Person, die davon überzeugt ist, dass sowieso niemand zuhört. Und zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahre, inzwischen schon fast ein halbes Jahrhundert später, hat man es mit einem Mann zu tun, der sich grübelnd in seinem aktuellen Refugium in Bath verschanzt, einer verträumten Stadt mit römischen Bädern, dem von dem praktizierenden Druiden John Woods im 18. Jahrhundert erbauten Circus und Morrisons Exile Productions.»Es kommt einzig und allein darauf an,ob man’s hat oder nicht«, hat er einmal gesagt. »Es zählt einzig und allein, ob man noch da ist. Ich bin noch da.« Na und? Es mag eine Tatsache sein, dass Morrison über die vollste und ausdrucksstärkste Stimme der Popmusik seit Elvis Presley verfügt, wobei ihm außerdem ein Selbstverständnis als Künstler zu eigen ist, das Elvis verwehrt blieb. Aber wozu ist diese Stimme gut?

So wie ich sie höre, enthält Van Morrisons Musik eine Geschichte – eine Geschichte, die sich aus Fragmenten zusammensetzt. Von Anfang an ist da eine Suche, ein Streben: nach dem Moment, in dem das magische Wort, das Riff, die Note oder der Akkord gefunden werden und sich alles transformiert. Der Hörer mag zu einem beliebigen Zeitpunkt glauben, es gespürt, vielleicht sogar mit Blicken erhascht zu haben, das Reich jenseits der gängigen Ausdrucksmöglichkeiten, und er mag danach greifen, als könnte man einen solchen Moment mit der Hand umschließen, seine Atmosphäre fassen, und wenn man die Faust öffnet, findet sich ein Schmetterling darin – doch Morrisons Vorstellung von diesem magischen Moment muss eine unbestimmtere sein. Für ihn geht es bei dieser Suche darum, seinen Stil zu vertiefen, um die Aufgabe, immer wieder aufs Neue musikalisch Situationen zu erschaffen, in der seine Stimme zu einer eigenen Form ansteigt.

»Als ich noch sehr jung war«, schrieb der verstorbene Ralph J. Gleason 1970 in einer Kritik über Morrisons Album Moondance, »sah ich eine Verfilmung des Lebens von John McCormack, dem irischen Tenor, der sich selbst spielte. Darin erklärte er seinem musikalischen Begleiter, dass das, was eine wirklich bedeutende Stimme von anderen guten Stimmen unterscheidet, etwas sehr Spezifisches ist. ›Man muss es einfach haben‹, sagte er, ›das yarragh in der Stimme‹« – und um das yarragh zu bekommen, muss man sich, zumindest bei Morrison, den Song als eigenständiges Ding mit eigenem Gehirn, Herz, Lunge, Zunge und Ohren vorstellen. Mit eigenen Begierden, Ängsten, einem eigenen Willen und sogar Gedanken: »Die Frage könnte sogar lauten«, wie er einmal formulierte, »singt der Song dich?« Seine Musik kann als Versuch verstanden werden, sich dem yarragh auszuliefern, oder als Versuch, das yarragh dazu zu bringen, sich ihm auszuliefern; um die Musik zu finden, die das yarragh braucht, um sie zu begraben, sie auszugraben. Das yarragh ist seine Version der Kunst, die ihn berührt hat: des Blues und des Jazz, in diesem Fall von Yeats und Lead Belly, der Stimme, die einen so erhabenen Ton anstimmt, dass man kaum glauben mag, dass ein Mensch dafür verantwortlich ist, und der so unvollendet und ungestillt ist, dass man begreift, weshalb die Ewigkeit auf ihm zu reiten scheint.

Morrison bemächtigt sich des yarragh oder er nähert sich ihm an, ruft dessen Geist an, selbst wenn er, vorläufig besiegt, vor ihm strauchelt, mit Bläsern, schierer Lautstärke, Stille, Melodie und Rhythmus oder dem Verzicht auf beides, in der Variation einer Phrase oder der Auflösung von Worten in Silben und der Auflösung von Silben in präverbales Grunzen und Stöhnen. Am meisten versucht er es vielleicht in der Wiederholung zu finden, indem er denselben Laut zehn, zwanzig, dreißig Mal ausstößt und schmettert, bis er seinen Song dorthin geführt hat, wo er ihn haben will, oder bis sich herausstellt, dass er die Mauern um sich herum nicht einzureißen vermag. Das yarragh ist nichts, so hat es den Anschein, das Morrison willentlich erreichen könnte oder das er in einem bestimmten Jahr oder Jahrzehnt besonders intensiv gesucht hätte; der endlose Strom trister und müder Alben in den Achtziger- und Neunzigerjahren mit Titeln, die schon fast als Warnungen verstanden werden können – Beautiful Vision; Poetic Champions Compose; Avalon Sunset; No Guru, No Method, No Teacher; Inarticulate Speech of the Heart; A Sense of Wonder; Enlightenment –, belegt dies. Ebenso auch eine Reihe von Platten, auf denen Morrison scheinbar alles Flüchtige, Undefinierbare und für seine Musik Einzigartige auf Einzelteile reduziert, die sich niemals zu einem Ganzen verbinden. So wie er Jazz und Jump Blues mit Georgie Fame aufnahm, Country mit Linda Gail Lewis, der Schwester von Jerry Lee, traditionelle irische Songs mit den Chieftains und, was vielleicht am rührendsten war, sogar Skiffle mit Lonnie Donegan höchstpersönlich in Belfast – die beiden alten Männer standen vor den Zuschauern und sangen »Midnight Special« gar nicht weit von dem Ort entfernt, an dem einer von beiden eine Band nach eben diesem Song benannt hatte. Das sind Episoden einer Karriere. Diesen bruchstückhaften Fragmenten der Musik, die das yarragh neu zusammenfügt, spürt dieses Buch nach. »Mit Worten arbeite ich eigentlich nur«, sagte Morrison 1978, »wenn ich einen Song schreibe. Wenn er geschrieben ist, lasse ich die Worte frei; und immer, wenn ich singe, singe ich Silben. Ich singe Zeichen und Phrasierungen.«

Die Suche nach dem yarragh – nach den Brüchen, wenn Effekte scheinbar keinen Ursprung haben, wenn man das Gefühl bekommt, es handelt sich um ein unwiederholbares Ereignis, wenn das, was in einem Song passiert, die Grenzen des gewöhnlichen Ausdrucks überschreitet –, diese Suche ist immer auch der Versuch des Künstlers, den Erwartungen seines Publikums auf der Bühne auszuweichen, sie zu umgehen. Es ist ein Bemühen darum, nicht der Bedeutungslosigkeit anheimzufallen, der Kampf eines Wesens, das wie mit Ketten an die eigenen Hits von vor vierzig, dreißig oder zwanzig Jahren gefesselt ist oder auch an den Song, der erst im vergangenen Monat einschlug – wie durch ein Gesetz des Pop und des Marktes ist es ihm verboten, jemals etwas zu sagen, das er nicht schon einmal gesagt hat. Als Folge misstraut der Sänger seinem Publikum, unberechenbar tritt er auf die Bühne, wütend, beleidigt oder betrunken begegnet er den eigenen Songs mit der gleichen Verachtung wie den anwesenden Zuschauern. Seit seinen allerersten Hits hat Morrison sich auf gewisse Weise jedem potenziellen Publikum widersetzt: er arbeitet in der Öffentlichkeit, kehrt dieser aber den Rücken zu, manchmal buchstäblich – was auf jene Abende im Maritime Hotel 1964 zurückzuführen sein mag. »Aus dem Nichts kamen auf einmal diese ganzen Leute«, sagte Morrison 1970, und ich erinnere mich noch, wie seine Augen in dem ansonsten reglosen, stumpfen Gesicht funkelten, als er fortfuhr: »Manchmal, wenn alles funktionierte, ist irgendwas passiert, und Publikum und Musiker sind eins geworden.« Das lag daran, dass niemand wusste, was passieren würde – und auch nicht, was passieren sollte. Bevor ein Song aufgenommen wird, gibt es kein Richtig oder Falsch; danach aber, besonders im grellen Scheinwerferlicht des Pop, weiß das Publikum ganz genau, was es erwarten kann, und will genau dies bekommen.

Deshalb ist Van Morrison ein schlecht gelaunter, sich selbst widersprechender Einzelgänger, dessen Werke von der Freiheit handeln. Wie wird man frei? Was fängt man mit der Freiheit an? Was tut man, wenn sie verschwindet – und worin besteht sie dann überhaupt? Ist das yarragh der Weg zur Freiheit oder, wenn man es findet, einfach das Ding selbst? Morrisons Momente des Aufruhrs, der Umkehr, der Offenbarung und Selbstbeschädigung sind Thema dieses Buchs – in seiner Musik und manchmal auch in dem, was andere Leute damit angestellt haben, die wie Neil Jordan mit seinem Film Breakfast on Pluto in Morrisons Musik ein yarragh hinter dem yarragh entdeckt oder es auf eine Weise dramatisiert haben, wie Morrison es selbst gar nicht vermochte – all diese Fragen sollen hier im Vordergrund stehen.

Schnell wird klar, dass es Betrug wäre, Morrisons Werk zusammenfassen zu wollen. Diese Tatsache macht seine gescheiterten Versuche interessant und seine Erfolge unvollkommen; das ist es, weshalb die wertvollsten Momente seiner Musik weniger in Relation zu anderen historischen Momenten seiner Karriere stehen als in einer Art fortlaufenden Gegenwart. Dieses Territorium möchte ich umreißen.

Ralph J. Gleason, »Rhythm: A Young Irishman Haunted by Dreams«, San Francisco Chronicle, 1. März 1970.

»Mein Vater hörte«: Interview mit Dave Marsh, »Kick Out the Jams« (Sirius XM Radio, 8. März 2009).

»Mit Worten arbeite ich eigentlich nur«: Jonathan Cott, »Van Morrison: The Rolling Stone Interview«, 30. November 1978, 52.

Mario Savios Rede ist auf Is Freedom Academic? A Documentary of the Free Speech Movement at the University of California at Berkeley (KPFA-Pacifica Radio, 1965) zu hören. Siehe auch Robert Cohen, Freedom’s Orator (New York: Oxford, 2009).

The Heart and Soul of Bert Berns (UMVD, 2002). Darunter auch die von Berns produzierten Stücke »Everybody Needs Somebody to Love« und »Cry to Me« von Solomon Burke, »Cry Baby« von Garnett Mimms, »Piece of My Heart« von Erma Franklin sowie »Twist and Shout« und »I Don’t Want to Go On Without You« von den Isley Brothers. The Bert Berns Story Volume 1: Twist and Shout 1960–1964 (Ace, 2008) mit einem Ende-der-Reise-bis-ans-Ende-der-Nacht-Foto, das Solomon Burke und Berns vor dem Abgrund im Studio zeigt, während Little Esther Phillips in einem strahlend weißen Kleid den beiden zusieht; darauf enthalten auch »A Little Bit of Soap« von den Jarmels, das obskure »If I Didn’t Have a Dime (to Pay the Jukebox)« von Gene Pitney, »Gypsy« von Ben E. King, »Look Away« von Garnet Mimms, »Mojo Hannah« von Little Esther Phillips, »Killer Joe« von den Rocky Fellas und »Here Comes the Night« von Lulu. Sloopy II Music Presents the Songs of Bert Russell Berns (B00, kein Datum, geht bei eBay aber für 399 Dollar über den Tisch) versammelt vierundvierzig Stücke auf zwei CDs, darunter »Here Comes the Night« sowohl in der Fassung von Them wie auch von David Bowie (die abgefahrene PinUps-Version), »Are You Lonely for Me Baby« sowohl von Freddie Scott wie auch von Otis Redding & Carla Thomas, »Baby Come on Home« von Solomon Burke und Led Zeppelin, »Cry Baby« von Garnett Mimms und Janis Joplin, »Goodbye Baby (Baby Goodbye)« von Solomon Burke und Janis Joplin, »I Want Candy« von den Strangeloves und Bow Wow Wow, »Piece of My Heart« von Erma Franklin und Janis Joplin sowie »Tell Him« und »Run Mascara Run« von den Exciters.

Van Morrison, Blowin’ Your Mind! (Bang, 1967).

Ders.: Astral Weeks (Warner Bros.-Seven Arts, 1968).

TEIL EINSEin schmutziges Aschenputtel im lila Bühnenoutfit

Mystic Eyes. 1965

Es brach aus den Lautsprechern des Autoradios wie eine Sturzflut in tiefschwarzer Nacht. Umgeben von den teilweise besten und eingängigsten Popsongs aller Zeiten: »I get Around« von den Beach Boys, »Downtown« von Petula Clark, »Stop! In the Name of Love« von den Supremes, »In the Midnight Hour« von Wilson Pickett, »Eight Days a Week« von den Beatles, »The Tracks of My Tears« von den Miracles, »Like a Rolling Stone« von Bob Dylan, »I’ve Been Loving You Too Long (to Stop Now)« von Otis Redding, »Turn! Turn! Turn!« von den Byrds – und selbst neben »Wooly Bully« von Sam the Sham and the Pharaohs oder »Gloria« und »Here Comes the Night« von Them – ergab das keinen Sinn. Es war undurchsichtig, unbegreiflich. Was war da los?

Das Stück fängt mittendrin an, als hätte man den Sender gewechselt, während noch ein anderer Song lief. Es ist so schnell, dass man das Gefühl hat, nicht mitzukommen. Die Band – Gitarre, Schlagzeug, Bass, eine Orgel im Hintergrund – kann die Mundharmonika, die das Kommando führt, nicht einholen, Little Walter als Nightrider; dann holt sie aber doch auf und eilt einen Schritt voran. Das Letzte, was man möchte, ist, dass die Mundharmonika – schrill, unerbittlich, gefühllos, ein geistloser Körper, anscheinend eine eigene Kraft, nicht bloß ein Instrument, das von einer bestimmten Person gespielt wird, die am Morgen aufgestanden und am Abend zu Bett gegangen ist – das Rennen verliert. Und das tut sie nicht; sie schneidet der vorwärtstreibenden Combo den Weg ab, spielt einen rauschhaften Rhythmus, der die Band zusammenhält. Da sind Frage und Antwort, ein Zusammenfluss von Energien, nicht mehr nur einer gegen alle, sondern ein Ganzes gegen einen Teil, und dieser Teil ist der, der gerade zuhört. Du bist das Ziel. Du wirst zurückbleiben, in dem öden Land, das die Flut hinterlässt.

Wenn Worte auftauchen – wenn, wie es der Them-Gitarrist Billy Harrison einst so perfekt formuliert hat, Morrison »mit Worten schmeißt« –, fällt einem überhaupt erst auf, dass vorher keine da waren. Plötzlich wird aus dem Chaos, dem unförmigen, bedrohlichen, riesigen, klaffenden Maul – eine Geschichte. Da ist ein Sänger und er wird einem erzählen, wie er am alten Friedhof vorbeiging und den Toten in die Augen sah. Doch dann bricht auch das ab. »Eyes«, sagt er immer und immer wieder, die Worte fasern mit jeder Wiederholung weiter aus, überspringen das »mystic«, das ihnen vorangeht oder auch nicht. Morrison scheint sich von dem Wort abzuwenden, von Wörtern im Allgemeinen, als kämen nur Idioten auf die Idee, dass Phoneme Bedeutung transportieren, dass ein Wort das ist, was es bezeichnet, dass man überhaupt irgendetwas verstehen kann. Der Moment besitzt nicht die Macht, das Verlangen – den Termiteninstinkt, wie ihn der Kritiker Manny Farber bezeichnete, »in der Kunst alles auf eine Karte zu setzen und sich nicht darum zu kümmern, was daraus wird« – des ersten Ansturms der Musik, der an die brutalste Instrumentalpassage in Howlin’ Wolfs »How Many More Years« aus dem Jahr 1951 heranreicht, die sich in ein Monster verwandelt und gegen den eigenen Song richtet. Aber der Moment besitzt seine eigene Menschlichkeit, die überall sonst abstrakt bleibt: die halbe Sekunde, in der der Sänger die Worte singt, dabei aber den Glauben an diese frustriert, angewidert und triumphierend verliert, während er, ganz und gar er selbst, in die Musik einsteigt und ein einziges »eyes« an die Wand wirft, in dem Wissen, dass weder dieses noch irgendein anderes Wort jemals auch nur die Hälfte dessen einfangen wird, was er meint. Man ist gefangen in einem unauflöslichen Abenteuer, das sich abspielt, während man lauscht, in der Vorstellung, dass man jemanden mitten in eine Geschichte werfen und einfach so wieder herauszerren kann, als wäre sie nichts als ein paar Minuten im Radio, die jetzt zum schlechten Traum werden, den man ganz alleine zu träumen meint.

Them, »Mystic Eyes« (Parrot, US, Decca, UK, 1965), auf Them (Parrot, 1965) und The Angry Young Them (Decca, 1965) sowie der Compilation The Story of Them Featuring Van Morrison (Polydor, 1998).