2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Deseo

- Sprache: Spanisch

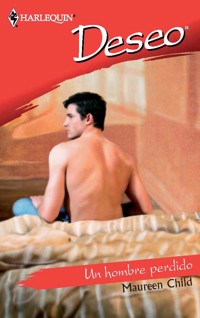

Quizá si se dejaba llevar por las emociones, descubriría una nueva razón para vivir... Aquél era el último sitio en el que habría deseado estar el doctor Sam Holden. Después de la muerte de su esposa, las bodas y las multitudes le resultaban insoportables. Pero la soledad que él mismo había elegido no volvería a ser la misma después de la aparición de Tricia Wright, la hermana del novio. Y cuando se vieran obligados a dormir tan cerca, sería sólo cuestión de tiempo que Sam olvidara su decisión de mantenerse aislado. La ardiente pasión que sentía cuando estaban juntos despertó sentimientos que Sam creía muertos...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2004 Maureen Child. Todos los derechos reservados.

UN HOMBRE PERDIDO, Nº 1389 - junio 2012

Título original: Lost in Sensation

Publicada originalmente por Silhouette® Books

Publicada en español en 2005

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-0160-8

Editor responsable: Luis Pugni

Conversion ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Capítulo Uno

Ninguna buena acción queda sin castigo

No había proverbio más cierto, pensó Sam Holden. Y debería haberlo tenido en cuenta. Aunque no imaginaba cómo podría haber hecho las cosas de otra manera.

–Te debo una –suspiró Eric Wright desde el asiento del pasajero, golpeando con los nudillos la escayola que tenía en la pierna–. En realidad, te debo dos. Me salvas el pellejo y, además, me llevas a casa para que pueda casarme.

–No me debes nada –Sam miró a su amigo con una sonrisa en los labios. El oscuro hematoma de la frente hacía contraste con su pálida piel y el pelo rojo, siempre despeinado, era como una especie de halo alrededor de su cabeza–. Estás horrible.

–Oye, si no fuera por ti ahora mismo estaría frío y rígido en el depósito de cadáveres...

–Ya, ya –le cortó Sam, para que no siguiera–. ¿Te encuentras bien?

–¿Preguntas como amigo o como médico?

–¿A cuál de ellos contestarás con sinceridad?

Riendo, Eric se pasó una mano por los ojos, como si quisiera despertarse.

–Estoy bien. Cansado... pero agradecido de estar vivo.

Sam Holden, de treinta y dos años, era un hombre alto y fibroso. De pelo oscuro y ojos azules, contaba con más mujeres que hombres entre sus pacientes pero, de todas formas, en lo único que se fijaba era en sus síntomas.

Tenía un grupo muy reducido de amigos y Eric era uno de ellos, pero en las últimas semanas Eric actuaba más como un fan. Y a Sam no se le daba bien soportar tanta gratitud.

Si no quería eso, quizá no debería haberse hecho médico, pensó. Aunque no tuvo opción. Desde niño, lo único que le había interesado era la medicina. A los cinco años, tomó prestado el estetoscopio de su abuelo para escuchar los latidos del corazón de su perro, que le parecieron un poco erráticos. Hasta el veterinario se quedó impresionado al descubrir que tenía razón. Y ese descubrimiento había sellado su futuro.

Pero que alguien lo mirase con tanta confianza casi le daba miedo. La confianza era una carga que no quería soportar... porque era una responsabilidad demasiado grande. Un pensamiento raro para un médico. Pero allí estaba.

–No me debes nada –repitió por enésima vez–. Yo estaba en el coche, ¿qué iba a hacer, salir corriendo y dejarte allí?

Eric se encogió de hombros.

–Otros lo habrían hecho. No todo el mundo entraría en un coche en llamas para sacar a alguien –dijo, señalando el brazo vendado de Sam–. Con un brazo herido, además.

–Es sólo un esguince de muñeca.

El vendaje era una molestia y, en su opinión, innecesaria. Pero los médicos de Urgencias habían insistido y la noche del accidente él estaba demasiado agotado como para discutir.

Todo había ocurrido en unos segundos, como a cámara lenta. Un camión se metió en su carril y Eric dio un volantazo. Luego, el chirrido de los frenos, los segundos interminables en los que el coche estuvo dando vueltas y el golpe seco contra el suelo. Él no perdió el conocimiento, pero Eric sí. Sam, aun asustado por las llamas, tuvo presencia de ánimo para sacar a su amigo del coche.

Tuvieron suerte esa noche. De no ser así, la familia de Eric estaría organizando su funeral, en lugar de su boda.

–De todas formas...

–Vale, sí, soy un héroe. Súper Sam me llaman.

Además, si alguien estaba en deuda con el otro, ése era él. Eric Wright siempre había sido un buen amigo, especialmente durante los últimos años, cuando Sam empezó a apartarse de todo. Eric se negó a abandonarlo y, por eso, se sentía en deuda con él.

De modo que allí estaban, frente a la casa de los padres de su amigo, con dos semanas por delante antes de volver a su vida normal. En circunstancias normales, habría ido a la boda el mismo día, pero Eric insistió en que lo llevara a casa y se quedase unos días con su familia. Y Sam había tenido que aceptar.

Dos semanas de vacaciones en el norte de California, en Sunrise Beach. No le apetecía lo más mínimo, pero era un hombre de palabra y no podía echarse atrás.

La casa de la familia Wright tenía un jardín muy verde a pesar del calor del verano. Había maceteros con flores de todos los colores en las ventanas y, en el porche, un enorme helecho trepaba por las paredes, cubriéndolas de vegetación.

La casa estaba pintada de amarillo, con una cenefa verde alrededor de puertas y ventanas. Parecía un sitio bien cuidado, agradable. La calle era silenciosa, rodeada de árboles... y sólo estaba a cien metros de la playa.

Para cualquier otra persona, aquél habría sido un sitio estupendo para tomarse unas vacaciones. Para Sam... él tenía la impresión de ir a la batalla desarmado.

–Vamos –dijo Eric–. Mis padres están deseando conocerte.

Sam observó la multitud de gente que entraba en la casa, como alumnos de un instituto al oír la campana que señalaba el final del recreo.

–Quizá deberías entrar tú solo... Yo me iré al hotel y volveré mañana.

«O al día siguiente», pensó, observando el gentío en la puerta. ¿Con cuántos miembros contaba la familia Wright?

–De eso nada –insistió Eric, tomando las muletas del asiento trasero–. Si te dejo solo, volverás a Los Ángeles.

Que su amigo lo conociera tan bien era irritante, pero Sam se obligó a sí mismo a sonreír cuando vio que dos personas se acercaban al coche.

–¡Dios mío, Eric, tu pierna! –exclamó una mujer de pelo rubio un poco canoso, acercándose al coche. Debía ser su madre.

–Estás fatal, hijo.

–Hombre, gracias, papá –rió Eric–. Venga, échame una mano.

–Apártate, cariño –dijo el hombre, tomando las muletas con una mano y el brazo de su hijo con la otra.

Sam no se movió, dejando que Eric besara y abrazara a su familia. Sin duda, pronto le tocaría a él, pero si se quedaba muy quieto, quizá... El ruidoso grupo no dejaba de abrazar a su amigo, celebrando su regreso a casa. Un labrador negro ladraba mientras un crío de unos seis años y una niña más pequeña bailaban alrededor del círculo de adultos, intentando llamar su atención.

Era como un anuncio navideño.

Y Sam se sentía como un extraño.

Era un extraño y en ningún momento le había quedado más claro. Por supuesto, eso era lo que deseaba, ¿no? Él no quería ataduras, ni lazos. Los había tenido una vez y todo se derrumbó de repente, destrozándolo en el proceso.

Había aprendido de la manera más dura que los lazos humanos te hacen vulnerable. Y aunque a veces se sintiera solo, no pensaba olvidarlo. Se quedaría donde estaba hasta que los Wright volvieran a casa.

Pero ese alegre pensamiento duró sólo un segundo, hasta que una de las mujeres del grupo metió la cabeza por la ventanilla del coche.

–Tú debes ser Sam.

–Seguramente –dijo él, tomándose unos segundos para mirar a la mujer, objetivamente, claro, como un amante del arte admiraría un cuadro. Era de piel clara, pero estaba bronceada por el sol. Tenía los ojos muy grandes y azules, el pelo rubio, sujeto en una coleta que caía sobre su hombro izquierdo. La camiseta y los vaqueros que llevaba parecían viejos y cómodos.

–¿Tú eres...?

–Tricia –sonrió ella–. La hermana de Eric... bueno, una de ellas. Hay otra por ahí, Debbie.

Sam miró a la otra rubia, más bajita, más gordita, que abrazaba a Eric como si quisiera estrangularlo.

–Ah, ya veo.

–Es fácil distinguirnos, ella está embarazada de seis meses y yo no.

–Me acordaré –dijo Sam, aunque sería imposible confundir a aquella chica con ninguna otra.

–¿Vas a salir del coche o piensas quedarte ahí para siempre?

–Pues... no lo sé. La verdad es que pensaba dejar a Eric y marcharme al hotel...

–No, de eso nada –lo interrumpió ella, entrando alegremente en el coche–. Ah, esto es mucho mejor, me estaba dando tortícolis.

Sam se quedó mirándola un momento y luego miró a Eric, que tenía un niño en brazos.

Una familia.

Una parte de él añoraba eso, el lazo que los unía. Por otro lado, sabía que esos lazos eran cadenas que, una vez cerradas, ahogaban a un hombre. Mejor evitarlas, ¿no?

–Bonito coche –dijo Tricia.

–Gracias.

¿Cómo podía pedirle que se fuera sin ser grosero?, se preguntó Sam.

Ella sacó el CD del estéreo para echarle un vistazo.

–Rock and roll, qué bien. Me gusta la gente que aprecia los clásicos.

Aparentemente, no pensaba irse. Sam la miró, con lo que esperaba que fuese una mirada de las que hacían salir corriendo a la gente. Tenía mucha práctica y siempre le había funcionado, pero a Tricia Wright no parecía asustarla en absoluto porque se echó a reír. Y no era una risa musical y femenina, no, era una sonora carcajada que lo puso nervioso.

–Perdona. ¿Ésa es la mirada «fulminante»?

–¿Qué?

–Oye, Sam –lo llamó Eric–. Ábreme el capó, venga.

Aleluya. Lo que fuera con tal de irse al hotel. Cuando miró por el retrovisor, vio que toda la familia Wright parecía reunida detrás de su coche.

–Así que eres médico –dijo Tricia.

–Sí –contestó Sam, sin dejar de observar la frenética actividad de los Wright.

–¿Qué especialidad? Eric no me lo ha dicho.

–Médico de familia.

–Ah, que bien. No me gustan los especialistas –sonrió Tricia.

–¿Por qué? –preguntó él, con una ceja levantada.

–No lo sé. A lo mejor es que veo demasiado la televisión, pero los especialistas parecen más interesados en las enfermedades que en los pacientes.

–No todos...

Ella agarró el retrovisor para atusarse el pelo.

–La verdad es que veo demasiada televisión. Como no tengo nada que hacer...

Eso era demasiada información, pensó Sam. ¿Por qué no entraban en casa de una vez?

–No me haces ni caso con la esperanza de que me marche, ¿verdad?

Sam tragó saliva.

–No, es que...

–¿Estás de mal humor?

–No.

–Otra vez me estás mirando así. Deberías haberte dado cuenta de que esa mirada no funciona conmigo.

–¿Y qué funcionaría? –preguntó él.

Tricia volvió a reír.

–Eso tendrás que averiguarlo tú solito.

Intentar descifrar a Tricia Wright sería una tarea de años, pensó Sam. Y él no estaría allí tanto tiempo. Dos semanas, se recordó a sí mismo. Dos semanas hasta la boda de Eric y luego volvería a Los Ángeles, a su consulta, al bendito silencio de su dúplex.

Cuando oyó que cerraban el capó, dejó escapar un suspiro. En aquel momento, la habitación del hotel le parecía un paraíso.

–Parece que ya han terminado –dijo Tricia, abriendo la puerta. Pero luego se volvió, con una sonrisa en los labios–. Sugiero que te relajes y salgas sin protestar.

–¿Qué? –exclamó él, al ver que los Wright no sólo se llevaban la maleta de Eric sino la suya también–. ¡Eric! –gritó, pero nadie le hizo ni caso–. ¿Dónde van con...?

–No pensarás que mis padres iban a dejar que el hombre que salvó la vida a mi hermano se alojara en un hotel, ¿verdad?

Sam la miró. Tricia sabía perfectamente que se sentía atrapado y no parecía importarle en absoluto.

–Bueno, doctor Holden, ¿va a venir de buen grado o tendré que ponerme dura?

Capítulo Dos

La comida, pensó Sam, era una señal internacional de bienvenida.

Y la familia Wright lo había convertido en una ciencia.

La cocina, grande y cuadrada, estaba limpísima, con los muebles brillantes. Había una mesa grande de madera bajo la ventana y el sol del atardecer se filtraba a través de las cortinas, que se movían con la brisa. Y sobre la mesa, justo bajo esos rayos del sol, había suficiente comida para un regimiento: un pavo asado, un jamón, ensaladas y todos los platos conocidos para el hombre.

La familia Wright estaba alrededor de la mesa, sosteniendo platos, servilletas y vasos llenos de ponche, refrescos o cerveza... y sin dejar de hablar, todos a la vez.

Sam había sido prácticamente empujado hacia la mesa y, hambriento o no, estaba claro que esperaban verlo comer hasta que quedara inconsciente.

–Toma un poco de ensalada de pasta –dijo Debbie, la otra hermana de Eric, mientras le llenaba un plato–. Mi madre la hace de maravilla.

–Y no olvides mis mazorcas de maíz –intervino el señor Wright, Dan, añadiendo una bien untada de mantequilla.

–Se lo agradezco mucho, pero...

–¿Quieres otra cerveza? –preguntó Eric.

–No, gracias.

El marido de Debbie, Bill, estaba llenando el plato de su hija pequeña mientras la señora Wright, Emma, se encargaba de alimentar a su nieto. El hermano de Eric, Jake, observaba la escena apoyado en la pared, con un vaso de cerveza en la mano. Tricia, sentada en la encimera, observaba a Sam abrirse paso en aquel campo de minas. Encantada, claro.

«Me alegro de hacerte reír», pensó Sam.

Como hijo único, él no estaba acostumbrado a tanto jaleo. Sus padres eran mayores y siempre lo trataron como si fuera un adulto. Lo incluían en las decisiones familiares, lo animaban a leer y lo llevaban, durante las vacaciones, a los grandes museos del mundo.

Su experiencia de la vida familiar era completamente diferente de la de los Wright. En casa de sus padres, las comidas eran momentos tranquilos en los que charlaban sobre asuntos de política o temas sociales.

Aquello era como un día en el circo. El ruido era increíble y las conversaciones cruzadas desafiaban cualquier intento de comprensión.

Pero ninguno de ellos parecía tener ningún problema.

–Kevin, si no comes verduras, no hay pastel –lo regañó Debbie, su madre.

–Le he puesto verduras en el plato –protestó su madre.

–Pero también tiene que comer carne. Los niños tienen que comer carne.

–Los niños pueden vivir sin carne –la desafió el patriarca–. Lo que necesitan es leche.

–No todo el mundo puede tomar leche –intervino Eric–. Pregúntaselo a Sam. Él es medico.

–¿Habéis hablado con la empresa de catering para el banquete? –era Debbie quien hacía la pregunta, pero Sam no sabía a quién iba dirigida.

–Pero si no tomas leche, los huesos no se hacen fuertes –siguió el padre de Eric.

–Sí, está todo controlado –contestó la novia de Eric, Jen. Sam no sabía si hablaba del banquete, de la leche o de qué. No sabía si alguien tenía claro de qué se hablaba y, aparentemente, daba igual.

–Mira a Eric –sonrió el marido de Debbie–. Él no bebe leche y por eso se le ha partido el fémur.

–Eso fue un accidente, no tiene nada que ver con la falta de calcio –replicó Eric, levantando una muleta como para darle un golpe, que su cuñado evitó apartándose de un salto.

–Da igual –siguió Dan, el padre–. Si Eric hubiera seguido bebiendo leche, podría no tener que casarse con muletas.