12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

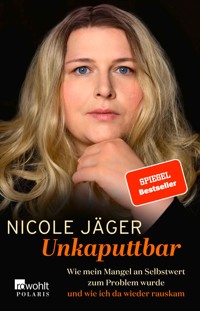

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Trotz Erfolg und öffentlicher Anerkennung stolperte Nicole Jäger immer wieder in ungesunde, gewaltvolle Beziehungen – auch, weil es ihr an Selbstwert mangelte. Diese Erfahrung teilt sie mit vielen Frauen, doch nur die wenigsten sprechen offen darüber. Nicole Jäger erzählt von ihren Erfahrungen, von den Tiefpunkten einer gefährlichen Beziehung, psychischem Terror und nagenden Selbstzweifeln. Mit viel Feingefühl schildert sie, wie ihr Leben zwischen TV-Auftritten, Morddrohungen, Applaus und dem Gefühl, nicht genug zu sein, aussah - und wie wichtig ein starkes Selbstwertgefühl ist, um sich aus ungesunden Beziehungen zu befreien. Ein mutiges, intimes Buch über Hoffnung und das Finden der ganz großen Liebe - zu sich selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Nicole Jäger

Unkaputtbar

Wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam

Über dieses Buch

Warum passiert mir das immer wieder?

Trotz Erfolg und öffentlicher Anerkennung stolperte Nicole Jäger immer wieder in ungesunde, gewaltvolle Beziehungen – auch, weil es ihr an Selbstwert mangelte. Diese Erfahrung teilt sie mit vielen Frauen, doch nur die wenigsten sprechen offen darüber. Nicole Jäger erzählt von ihren Erfahrungen, von den Tiefpunkten einer gefährlichen Beziehung, psychischem Terror und nagenden Selbstzweifeln. Mit viel Feingefühl schildert sie, wie ihr Leben zwischen TV-Auftritten, Morddrohungen, Applaus und dem Gefühl, nicht genug zu sein, aussah – und wie wichtig ein starkes Selbstwertgefühl ist, um sich aus ungesunden Beziehungen zu befreien.

Ein mutiges, intimes Buch über Hoffnung und das Finden der ganz großen Liebe – zu sich selbst.

Vita

Nicole Jäger lebt in Hamburg. Sie ist Autorin und Stand-up-Comedian. Gleich mit ihrem ersten Buch, «Die Fettlöserin», in dem sie über ihren persönlichen Abnehmweg schrieb, landete sie einen Bestseller. Aus der dazugehörigen Lesereise entwickelte sich ihr erstes Stand-up-Comedy-Programm «Ich darf das, ich bin selber dick». Ihr zweites Buch «Nicht direkt perfekt» erschien 2017, und mit dem gleichnamigen Comedy-Programm tourte sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Anfang 2020 hatte ihr drittes Bühnenprogramm «Prinzessin Arschloch» Premiere. Außerdem ist Nicole regelmäßig zu Gast in TV-Shows und veröffentlicht seit Februar 2021 zusammen mit ihrer besten Freundin Philina Herrmann den wöchentlich erscheinenden Podcast «Ponyhof und Mittelfinger».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Antonina Gern

ISBN 978-3-644-00936-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

But dear, there is sun after rain,

love after pain.

Ventum

Dieses Buch ist all den Frauen gewidmet, die …

… das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden.

… glauben, dass sie keiner hört.

… Angst haben und es trotzdem tun und

… aufstehen nach dem Sturm.

Ihr werdet gesehen.

Ihr werdet gehört.

Und ihr seid nicht allein.

Für all die Menschen, die mich lieben.

Und für mich.

Auf Messers Schneide

Von meinem Sofa zur Terrassentür sind es etwa zehn Meter. Vielleicht ein wenig mehr, ich habe es nie gemessen und selbst wenn, könnte ich es mir nicht merken. Es wäre auch eine arg belanglose Information, denn wozu braucht man dieses Wissen schon?

Ich habe noch nie einer Konversation beigewohnt, und sei sie noch so belanglos, in der irgendwann mal der Satz fiel: «Und, Nicole? Wie weit ist es so zu deiner Terrassentür?» Dabei liebe ich unnützes Wissen. Ich kenne noch die Telefonnummer meiner Eltern aus meiner Kindheit. Ich weiß, dass Erdbeeren eigentlich Nüsse sind oder, um genau zu sein, Sammelnussfrüchte. Diese kleinen gelben Dinger auf der Erdbeere, die so gerne zwischen den Zähnen hängen bleiben, das sind Nüsse. Das zu wissen, macht es nicht besser, wenn man sich zwischen den Zähnen herumfummelt, ich weiß. Gurken und auch Bananen hingegen gehören wiederum zu der Familie der Beeren. Ich weiß so etwas. Ich weiß auch, dass die Geier in Walt Disneys «Dschungelbuch» den Beatles nachempfunden sind. Ja wirklich, kein Witz. Ursprünglich sollten die Beatles den Geiern sogar ihre Stimmen leihen, fanden jedoch keine Lücke in ihrem straffen Terminplan. So was weiß ich. Warum der Mann, der dort an meiner Terrassentür steht, mich seit Stunden so anschreit, das weiß ich allerdings nicht.

Das Rot seines Kopfes passt gut zu meiner Wohnzimmerdeko. Es ist ein großes Wohnzimmer. Mit viel Liebe zum Detail habe ich es über Jahre eingerichtet, alles hier. Zwei Stockwerke voller Gefühle. Guter wie schlechter. Hier ist alles zu Hause. Mein Herz. Meine Katze. Ich und all die Geschichten, über die ich mal gerne spreche, oft aber lieber schweige, und in den Ecken, in die niemand so genau schaut, tummeln sich all jene Augenblicke, von denen ich am liebsten sagen würde, dass ich nichts mit ihnen zu tun habe. Hier leben meine Kreativität, meine Muse und eine Spinne namens Friedrich. Ich behaupte seit Jahren, es sei dieselbe Spinne. Dabei weiß ich nicht einmal, ob Hausspinnen wirklich so alt werden können, aber ich rede mir das ein, weil es mich irgendwie beruhigt. Die Alternative wäre nämlich, dass hier im Haus recht viele Spinnen leben, die sich nur irgendwo verstecken, und wenn ich darüber genauer nachdenken würde, müsste ich das Haus anzünden und den Kontinent wechseln. Und das möchte ich nicht, denn ich bin hier ja zu Hause.

Zu Hause ist so ein großes Wort. Für mich. Denn ich fühle mich so gut wie nirgends zu Hause, obgleich es mir so viel bedeutet. Zuletzt fand ich mein Zuhause so richtig in meiner Studentenwohnung. Eine kleine Wohnung von 34 Quadratmetern. Wohnzimmer, winziges Schlafzimmer, in das nur mein Bett und ein sehr schmaler Schrank passten, eine Küche, ein kleines Bad. Klingt klein. War es auch. Aber es waren die schönsten 0,0034 Hektar Erde, Schutz und Unterschlupf. Bis dann er kam. Also nicht der Terrassentür-Er, der kam später. Sondern ein anderer Er, der erst einzog, dann auszog, dann wieder einzog, bis ich wegzog. Es sind immer Ers, die meine Geschichte prägen. Er, für den ich in eine andere Stadt ziehe. Er, der in einem anderen Land lebt und mich überlegen lässt, zu ihm zu ziehen, bis ihm nach drei Jahren auffällt, dass er vielleicht erst einmal seine Freundin fragen sollte, was die davon hält. Er, der meine Einrichtung in Schutt und Asche legt. Er, der das Telefonkabel samt Buchse aus der Wand reißt, als ich zum Telefon greife und die Polizei rufen will. Er, der stärker ist als ich. Körperlich. Und das unter Beweis stellen muss. Er, der lauter ist. Der die Eier verliert, wenn ich mehr Geld verdiene, aber gar nichts dagegen hat, dass ich sein Leben finanziere, solange ich bloß nichts dazu sage. Er, der mir das Gefühl gibt, die Einzige zu sein, die Auserkorene, Göttin unter Göttinnen, während er mit seinem Leben bei mir und seinem echten Leben bei seiner Freundin, seiner Frau, seinen Kindern, seinen Geliebten jongliert. Die Freundin, mit der längst Schluss ist. Die Frau, die selbstverständlich von allem weiß, wo denkst du hin, Nicole. Er, der mir klar zu verstehen gibt, dass er niemals «so einer» ist, bis sich herausstellt, dass er so einer ist. Er, der zuschlägt. Nicht mit Fäusten. Nie mit Fäusten. Immer mit Worten. Mit Gesten.

Ich bin eine Frau, die man nicht schlägt. Gewiss hätte man so manches Mal gern, aber man scheint mir anzusehen, dass ich dann zurückschlagen würde. Mein Papa hat seinen Töchtern beigebracht, sich zu wehren, wenn es geht, und wegzurennen, wenn es nicht mehr geht. «Wenn dich jemals ein Mann schlagen sollte, dann fall einfach um und bleib liegen.» Sagte er immer. Den Nachsatz «Und dann ruf mich an, ich komme sofort vorbei und kloppe dem Bastard eine Plattschaufel vors Fressbrett» sagte er meistens nur in seinem Kopf. Leise. Aber jede Silbe war so gemeint. Natürlich. Es wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass er das getan hätte. Einmal kam das schon vor. Es war ein Reflex, wird er später erzählen. Eine Art Kurzschluss. Er wisse ja auch nicht so ganz warum, aber seine Töchter müsse er ja beschützen. Für uns, so sagt er immer, gehe er, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Knast.

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob seine Wimpern zuckten an dem Tag auf der Baustelle. Es war sonnig, das weiß ich noch, und es war warm. Meine Mama schob einen Kinderwagen wippend hin und her. Beruhigendes Schwanken für die kleine Puppe, die meine Schwester damals noch war. Zu jung, um zu sitzen, und fürchterlich winzig. Ich war immer ein wenig neidisch, weil ich die ganze Zeit laufen musste, während sie sich den Himmel angucken durfte und nie, aber auch wirklich nicht ein einziges Mal diese lange Strecke zu Papas Baustelle gehen musste. Sie wurde geschoben, dieser Glückspilz. Ich lief dafür ständig gegen diese orangen und grünen halbrunden Mülleimer, die damals noch an jeder zweiten Ampel hingen, weil ich auch ständig in den Himmel schaute, wie meine Mama immer sagte. Was ich gar nicht tat, zumindest nicht nur. Es war nur immer so viel los in meinem Kopf und in der Welt um mich herum. Alles voller kleiner Details. Regenwürmer, die vor der Hitze gerettet, Hummeln und Wespen, die mühsam vom Boden geklaubt werden mussten, damit niemand drauftrat. Zwar mochte ich Wespen noch nie, aber noch weniger mochte ich die Vorstellung, zerquetscht zu werden, nur weil man gerade gepflegt auf dem Boden chillt. Marienkäfer, die Schönheit von Grau, die eine Stadt nur im Sommer hat, Betonromantik, Pusteblumen, Steine für die Hosentasche, und zwischen den Gehwegplatten lagen immer Schrauben, Muttern, kleine Dinge, die Papa bestimmt brauchen könnte. Oder irgendwas, das glitzerte. Da war keine Zeit, um auf die Straße zu achten. Oder eben auf diese Behälter, die auf mich immer wirkten wie hilflose kleine Monster, deren große Öffnung zum Einwerfen des Mülls für mich so aussah, als riefen sie nach ihrer Mutter. Was ich vermutlich auch getan hätte, wenn man mich mit Müll beworfen hätte.

Es gab diese Behälter in exakt drei Ausfertigungen: überquellend voll, leer, der Inhalt dafür unter dem Behälter auf dem Boden verteilt, oder geschmolzen. Irgendeinen Experten gab es immer, der nicht begriff, dass heiße Zigarettenglut auf Papier in einem Mülleimer eventuell eine dumme Idee sein könnte. Dabei hatte ich das schon als Kind gelernt. Ich durfte nicht einmal Filtertüten mit warmem Kaffeesatz in den Müll werfen, weil man munkelte, dies könne die Mülltüte durchschmelzen, und dann würde sich all der Matsch beim Anheben des Müllsacks in die Küche übergeben. Und wer müsste das dann wieder saubermachen? Richtig, Mama. Und wer bekäme dann Ärger? Richtig, ich. Also kam nichts Warmes in den Mülleimer. Ich handhabe es noch heute so.

Heute sind diese öffentlichen Müllsammelbehälter rot. Mal hängen sie noch immer an Ampeln, mal stehen sie an den Gehwegen. Sie haben aufgeklebte Augen, und unter der Öffnung sind Sprechblasen mit kecken Sprüchen angebracht. Der Mülleimer als dein Buddy. Jedes Mal, wenn ich heute an ihnen vorbeigehe, denke ich: Siehst du, ich war nicht die Einzige. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat die gleichen kleinen Monster gesehen, die auch ich sah. Ob du, der du das eingeführt hast, wohl auch Regenwürmer und Hummeln rettetest? Und wenn ja, machst du das heute auch noch? So wie ich? Solange ich mich bücken kann, werde ich das tun. Ich muss. Weil ich irgendwann einmal ein Bild sah, die Nahaufnahme einer Ameise, die ein Beinchen tastend nach oben streckt. Am Ende dieses Beinchens berührte sie einen Finger. Dessen Spitze, um genau zu sein. Gigantisch im Vergleich zur Ameise. Eine zarte Berührung zwischen diesem Wesen mit so viel Kraft und Macht in nur einem einzigen Finger und einer wundersam filigranen Ameise. Über diesem Bild stand: Für den, der zu dir aufschaut und deine Hilfe braucht, bist du Gott, also gib acht. Ein Spruch, so schmalzig wie ein Autoaufkleber. Nachhaltig beeindruckt hat mich das Bild trotzdem, und seither denke ich, in meiner Funktion als Königin der Doppelmoral, dass ich kleine Tierchen aufsammeln muss, immerhin bin ich ja Gott oder so, während es zum Abendessen dann Steak gibt. Ich bin mir der Absurdität dessen vollkommen bewusst, und eines Tages, in irgendeinem anderen Leben, da werde ich alles richtig machen. In diesem Leben werde ich das nicht mehr schaffen, befürchte ich, aber ich rette Regenwürmer, man muss ja klein anfangen.

Zu Papas Baustelle ging es immer dann, wenn er in der Nähe unserer Wohnung arbeitete, was eher selten der Fall war, weil in ganz Hamburg ständig Rohre brachen, alles überschwemmten und er dann irgendwo Straßen aufstemmte, Löcher buddelte, Kanalisationen erneuerte und irgendetwas tat, für das man Schuhe mit Stahlkappen und Helme tragen musste. Papa meinte immer, dass er die Dinger trage, weil es Pflicht sei, sich ihm jedoch nie erschloss, wovor sie nun ausgerechnet ihn schützen sollen. Wenn es regnete, würde er trotzdem nass, und als er damals in der Baugrube von Tonnen an Sand und Geröll verschüttet wurde, hätte ihm der Helm wenig geholfen. Das Einzige, was von oben kommen könne, wäre ein Konterstein von einem Kran. Das sind diese großen Betonklötze, die hinten am kurzen Ende eines Krans, dem Gegenausleger, angebracht sind. Meist vier oder fünf an der Zahl, die dafür sorgen, dass so ein Kran nicht nach vorne kippt. Wer so ein Teil auf den Kopf kriegt, meinte Papa immer lachend, über den wird niemand sagen: «Na, ein Glück hat Hans-Peter einen Helm getragen. Klar, er ist jetzt Püree, aber der Helm, der war immerhin schön gelb.»

Meinen Humor habe ich, glaube ich, von ihm. Das zu große Herz habe ich von beiden Eltern, und den Po von meiner Mutter. Genau diesen bemerkte dann an jenem Tag dort auf der Baustelle auch ein Kollege meines Vaters. Eine Spur zu süffisant kommentierte er, dass mein Vater hübsche Töchter hätte, gerade die Große, bei der Kleinen könne man das ja noch nicht so sehen, und dass das äußerst praktisch sei, denn wenn wir dann eines Tages groß seien, könne mein Vater uns auf den Strich schicken, um etwas dazuzuverdienen.

Abgesehen von unnützem Wissen finde ich schlechte Witze ganz großartig. Beispiel: Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine!

Was ist weiß, dann rot und dann nicht mehr da? Schneidezähne, wenn eine Schaufel mit 80 km/h auf ein Gesicht trifft. Papa zuckte vermutlich wirklich nicht mit der Wimper. Weder, als er von seinem Polier eine Abmahnung bekam, die er mit den Worten «Du hast selbst Kinder, du hättest auch zugeschlagen» entgegennahm, noch in dem Moment, als sein Chef nickte, die Abmahnung zurücknahm, zerriss und sagte: «Stimmt. Aber richtig ist es dennoch nicht.» Nein, richtig war es nicht.

Es war auch nicht richtig, diesen anderen Typen unter ein Auto zu treten, bis er bettelte, dass mein Vater damit aufhören möge. Was er tat. Schließlich hört man auf, wenn einer am Boden liegt. Oder unterm Auto. So viel Ehre muss sein. Papa sagt, es war seine eigene Schuld. Also die des Typen unter dem Auto.

Meine Mutter war im letzten Drittel mit ihrem ersten Kind schwanger. Mit mir. Es war Hochsommer. Extrem warm. Sie trug ein Kleid, braun mit Blumen, und sie trug schwer an mir. Meine Eltern gingen spazieren. Langsam. Mama watschelte schon, meint Papa immer. «Der Unterm-Auto-Typ hat einfach eine dumme Entscheidung getroffen», sagt Papa gern. Darauf komme es im Leben ja oft an. Entscheidungen. Und die von dem Typen war eben keine gute. Als er auf dem Fahrrad an meiner Mutter vorbeiradeln wollte und sie ihm nicht schnell genug Platz machte, stieß er ihr im Vorbeifahren absichtlich den Lenker in den Bauch, trat in die Pedale und brüllte im Vorbeirauschen noch, die fette Kuh solle gefälligst aus dem Weg gehen. Zum Unglück des Lenkerremplers war die fette Kuh die schwangere Frau meines Vaters, der mit seinen 156 Zentimetern auf Klapperlatschen von jetzt auf gleich in den Turbogang schaltete. Wie eine zu straff gespannte Feder explodierte er hinter dem Fahrradfahrer her. Verlor unterwegs diese völlig unpraktischen Latschen (eigentlich keine Latschen, sondern diese damals schwer modernen Holzclogs aus den Niederlanden, die aus mir völlig unerfindlichen Gründen schwer en vogue waren). Der Fahrradfahrer war schnell. Mein extrem angepisster Vater war schneller. Auf gleicher Höhe angekommen, schubste er ihn im vollen Run – oder bei voller Fahrt, je nach Blickwinkel – vom Rad und trat ihn unter ein Auto, bis er sich flehentlich bei meiner Mutter, meinem Vater, dem Rad, mir im Bauch und der Welt entschuldigte.

Nein, richtig war auch das nicht. Aber wenn er heute die Geschichte erzählt, grinst er wie ein kleiner Junge, und wenn ich die Geschichte erzähle, bin ich immer ein klein wenig stolz auf den Papa, der mir beigebracht hat, dass man die, die man liebt, um jeden Preis beschützt. Ansonsten war er nie gewalttätig. Nie. Meine Eltern sind die Kinder von Menschen, die Argumente mit Schlägen bekräftigten, und beide haben sich, wie jede Generation, geschworen, sie würden es eines Tages besser machen. Und das haben sie. Besser. Oder vielleicht sagen wir es so: anders. Mit Liebe auf jeden Fall. Meistens. Das haben sie zumindest immer gewollt. Und mit Strenge. Viel davon. Das hat uns nie geschadet, meint Papa.

Als ich jetzt, dort auf meinem Sofa sitzend gen Terrassentür schaue und versuche, die verbalen Schläge auszuhalten, die man mir entgegenbrüllt, bin ich mir da manchmal nicht so sicher.

Er ist wütend auf mich. Das ist er eigentlich immer. Mal sehr, mal in abgeschwächter Form, aber irgendwie bringe ich ihn ständig auf die Palme. Er ist mein Freund. Das behauptet er immer, und ich behaupte es auch. Ich glaube jedoch, dass das seit Jahren schon nicht mehr stimmt. Die Szene ist optisch beinahe schon idyllisch, denn mein Wohnzimmer ist in sanfte Farben getaucht, von draußen scheinen die Lichter in den Bäumen herein, die ich dort aufgehängt habe, um der Nacht ihre Härte zu nehmen, und zeichnen ihn fast schon weich. Licht ist auch im Haus überall, erhellt jede Ecke, dient als Deko, vertreibt Schatten und untermalt die Stimmung eines Abends, wie er in jedem x-beliebigen Sommer stattfinden könnte. Ich mag es, mich mit Licht auszudrücken, Stimmungen zu erzeugen allein mit dem Farbenspiel der Beleuchtung. Ein Gemenge aus Pflanzengrün, hellem Boho, dunklem Holz und farbigem Licht. Warme Töne. Beruhigend. Mein Zuhause ist weich und rund. So wie ich. Wäre es ein Geschmack, würde man es vielleicht als vollmundig bezeichnen und als ein wenig zu verspielt, aber gerade eben so noch okay. Mit irgendeiner Zutat, die man dann als «Ich weiß nicht, was es ist, und ich weiß auch nicht, ob ich es mag, aber ich kenne den Geschmack» umschreiben würde. Ein Schutzraum aus Farben. Das menschliche Auge kann 7000000 verschiedene Farbnuancen wahrnehmen. Er sieht nur schwarz, grau und verblichene Farben. Nicht wirklich natürlich, er ist nicht farbenblind und hat keinen Sehfehler, aber er macht meine Farben stumpf. Es ist, als habe er sich über die Jahre in einen der grauen Männer aus «Momo» verwandelt. Gekommen, um mir das Lachen zu rauben. Oder den Verstand. Manchmal fürchte ich, es ist das Gleiche. Er steckt dort an der Terrassentür wie ein Stachel in einer Wunde, und die Geborgenheit meines Zuhauses blutet an ihm aus.

Er saugt sie weg und mich aus.

So fühlt es sich an. Nicht nur in diesem Streit, sondern schon seit einer Weile – mit mulmigem Gefühl muss ich zugeben: seit Jahren. Ich verliere mich an ihn. Nicht die romantische Form von verlorenen Herzen an Ritter in goldenen Rüstungen, sondern die Variante, die sich anfühlt, als schleife er mich stumpf. Worte wie Schmirgelpapier. Schreien als Meinungsverstärker. Schweigen zur Strafe. Er nennt es Liebe, und diese Liebe ist sein Grund für alles. Weil er mich liebt, könne er ja nicht anders, müsse er sich immer um mich kümmern, opfere er sich auf, gebe er alles, verlange er nichts außer ein klein wenig Aufmerksamkeit. Wovon ich ihm immer zu wenig gebe, weil ich auch noch andere Interessen habe als ihn. Schlafen zum Beispiel oder arbeiten oder schlimmer noch: Freunde treffen. Alles sei mir wichtiger als er. Nie tue ich etwas für ihn. Das brüllt er mir in meinem Haus entgegen, in dem ich ganze Räume nur für ihn gestaltet habe. Orte, an denen er arbeiten, sich zu Hause fühlen und sein kann. Räume, die niemand außer ihm und mir betreten darf. Ein ganzes Stockwerk, nur er. Er nennt es «nichts». Er nennt es «nicht genug», und genau das ist es auch für ihn, niemals genug. Die Farbe ist nicht die richtige Farbe, die Möbel sind nicht sein Style, der Raum nicht schnell genug für ihn hergerichtet. Alles, was ich bin, ist im Weg. Nicht einmal bereit, meine Freunde für ihn aus meinem Leben zu verbannen, sei ich. Kein einziges Mal habe ich darüber nachgedacht, einen Schlussstrich unter meine Familie zu ziehen, damit ich endlich mit ihm glücklich werden könne. Ich sei ja nicht einmal bereit, für ihn weg- oder mit ihm zusammenzuziehen. Nicht einmal das. Und dann diese Scheißbühne, die sei mir ja wichtiger als alles andere, und diese Scheißbücher, die ich schreibe, und diese Scheißkunst. Niemand braucht das wirklich. Wie kann mir das wichtig sein? Wichtiger noch als er. Er, der mir doch alles geben würde. Und dann die verkackten Auftritte im TV und diese völlig belanglosen Sachen. Das ist es, was ich mache. Sachen. Dinge. Allesamt auf jeden Fall zum Kotzen und Scheiße noch mal wichtiger als er. Als wäre überhaupt irgendetwas wichtig, wenn es darum geht, einmal – wirklich nur ein einziges Mal – etwas zu tun, um ihn glücklich zu machen. Abgehoben sei ich, nur ums Geld ginge es mir. Das war mal anders, meint er. Bis ich so ein raffgieriges Stück wurde, das für ihren Erfolg über Leichen ginge. Über seine Leiche. Ausnutzen würde ich ihn, aber er könne ja nicht fort, er halte es ja aus, er liebt mich ja und stecke deswegen alles weg. Bis ich eines Tages endlich verstehe, dass ich nur ihn brauche. Ihn und seine Liebe. Alles, so sagt er, sei mir wichtiger als diese Beziehung. Immer, so meint er, würde ich nur nehmen und er alles geben. Nie, so brüllt er, hätte er eine Chance, glücklich zu werden, weil er sich ausgerechnet in mich verliebt hat, obwohl er sich so lange dagegen gewehrt hat, und nun verwehre ich ihm alles, was er brauche, um glücklich zu sein. Dabei fordere er doch nicht viel, nur eben mein Leben.

Ein Leben, und er wird nicht müde, es zu betonen, das ihm gehört. Eine Schuld, die ich abzutragen habe. Denn ohne ihn, das wisse ich im Grunde auch selbst ganz genau, sei ich nichts. Eine Schuld, die ich niemals abtragen könne, weil sie mit jedem Tag größer werde. Er hält es aus mit mir, obwohl das wirklich nicht einfach sei, nie einfach war. Er müsse stets zurückstecken, und nie käme genügend zurück.

Ich immer, er nie. Er immer, ich nie. Der Refrain unserer Verbindung. Ein Lied, das seit Jahren spielt, ein Ohrwurm, der sich direkt in die Seele frisst und dort Eier legt.

Ich halte das aus, weil es das ist, was ich gut kann. Aushalten. Es ist wie damals im Wohnzimmer meiner Eltern. Wenn wir dort nebeneinander standen, meine Schwester und ich, wie die Pfeifen der kleinsten Orgel der Welt. Nur drei Töne spielend. Ja, Papa. Nein, Papa. Und Stille. Widerworte waren nicht erwünscht. Auch Strenge ist Liebe, und meine Eltern liebten uns sehr. Alles war nur gut gemeint. Nichts sollte böse sein. Erziehung brauche nun einmal Härte. Das habe noch niemandem geschadet, und im Grunde läge es ja auch an mir, dass es so viel Ärger gibt, denn ich spurte nicht. Als große Schwester habe ich als Vorbild zu dienen, und so wurden die Fehler meiner Schwester meine Fehler. Denn entweder hätte ich es für sie regeln können, was auch immer zu regeln war. Nein, Papa. Oder ich hätte es von vornherein richtig machen können, dann hätte sie es sich nicht falsch abgeschaut. Ja, Papa.

«Was willst du zu deiner Verteidigung sagen?» Schweigen.

Nicht aus Wortlosigkeit, denn Worte hatte ich immer viele – einen ganzen Ozean an Sätzen, Fragen und dem Bedürfnis, diese herauszuschreien. Stumm zu bleiben, fühlte sich an, wie nach zwei Litern Apfelsaft und einer fünfstündigen Autofahrt nirgends ein Klo zu finden. Die gleiche Verzweiflung, die gleiche Eile in jeder Bewegung, mit hektischem Blick auf der Suche nach einem Busch zum Dahinterverstecken. Das Gefühl, als platze man gleich. Hilfesuchend mit dem Blick gen Mama, die auch nur stumm zurückschaute, den Kopf schüttelte oder den Mund verzog. «Ich weiß, er ist anstrengend, Kind, aber was soll ich machen?»

Ja, Mama, was sollst du schon machen, und wir beide wissen doch, dass Schweigen die weniger harten Konsequenzen mit sich bringt. Wie viel ist eine eigene Meinung wert? Wie wichtig ist sie im Vergleich zum Seelenheil? Warum etwas sagen, wenn man doch weiß, dass es das schlimmer macht und man eigentlich nur durchhalten muss, dann hört das Anschreien irgendwann wieder auf. Es sind doch nur Worte. Wir beide wissen das. Im stummen Verständnis vereint und dennoch so weit voneinander entfernt, denn du sitzt da neben ihm, und ich stehe hier, auf der anderen Seite des Tisches. Angeklagt vor seinem Tribunal. Verteidige mich stumm. Erst mit Tränen, und als die mit einem «Brauchst gar nicht anfangen zu heulen, das nützt dir auch nichts» abgestellt werden sollen, dann auch ohne. Einfach nur aushalten.

So ein Wohnzimmer bietet verblüffend wenig Gebüsche, hinter denen ich vor etwaigen Konsequenzen in Deckung gehen konnte, also blieb ich vor meinem Vater stehen wie die Schweizer Garde vor dem Papst. Manchmal nur Minuten. Manchmal Stunden. Je nachdem, wie lange es dauerte, bis er damit fertig war, mir zu erklären, warum mein Handeln falsch, seine Regeln richtig seien und seine Weltanschauung die einzig wahre sei, während ich noch keine Ahnung hätte. Vielleicht hat ihm nie jemand gesagt, dass man für Gefühle keine Ahnung haben muss. Vielleicht waren ihm Gefühle auch einfach nicht so wichtig wie Pünktlichkeit, Ordnung, Gehorsam, erledigte Hausarbeiten oder dass nach 21 Uhr niemand mehr aufs Klo ging, damit meine Eltern im Wohnzimmer nicht von fürchterlich nervigem Wasserrauschen gestört wurden. Vielleicht wusste er nicht, dass ich nicht «immer gleich beleidigt» war, wie er es mir regelmäßig vorwarf, sondern bis heute ein Mensch bin, der verletzt werden kann. Vielleicht hätte ich ihm mal sagen sollen, dass ich nicht aus Trauer losheulte, sondern aus Wut. Aus dieser Art von Wut, die aus Hilflosigkeit entsteht, weil ich mich so klein und wertlos fühlte und nichts richtig zu machen schien. Und dass ich es viele Jahre ernst meinte, wenn ich sagte, dass ich es wirklich richtig machen wollte. Jedes Mal, nach jedem Tadel. Ich versuchte danach immer, noch besser zu sein, noch leiser, noch weniger auffällig, noch korrekter, war immer noch enttäuschter von mir, immer noch überzeugter davon, dass er recht hatte und ich nur zu faul sei, mich zu bemühen. Aber wie sehr ich mich auch bemühte, ich schaffte es nie. So schien es zumindest, denn an dieser Stelle im Wohnzimmer stand ich mir die Füße wund. Auf diesem flauschigen Teppich, hauptsächlich braun, schwarz umrandet und mit orangenen und roten Kreisen darauf, dessen Flusen ich alle mit Namen kannte, weil ich so viel Zeit damit verbrachte, auf den Boden zwischen meinen Füßen zu schauen, während ich mir zu merken versuchte, was gesagt wurde. Ich zählte Fussel und Krümel und die Fäden, die herausstanden, las die Überschriften der Zeitungen, die in diesem kleinen Fach unter dem Tisch lagen. Dort, wo Fernsehzeitungen, Fernbedienung und Strickzeug nun einmal lagen. Ohne Widerworte, denn dass «Hast du was dazu zu sagen? Sag ruhig, was du denkst» eine Falle war, wussten wir alle. Versucht habe ich es dennoch, natürlich, ich war ja nicht nur schüchtern, ich war auch trotzig, und manchmal hatte ich den Mut aufzubegehren, also antwortete ich tollkühn und heroisch ab und an so etwas Törichtes wie «Ich finde nicht, dass ich da etwas falsch gemacht habe. Denn ich kann ja nichts dafür, dass …» oder noch verhängnisvoller «Aber beim letzten Mal hast du doch gesagt, ich solle es genau so machen …».

Ganz! Dumme! Idee! Niemand tadelt den König. Keiner ist so leichtsinnig und widerspricht wirklich. Das hat nämlich Konsequenzen und diese lauten: Liebesentzug. Erst wurde es laut. Dann wurden die Worte scharf genug, um zu schneiden. Und dann folgte die Verbannung in das eigene Kinderzimmer. Dort, so schloss er die Diskussion, die nie eine Diskussion war, sondern ein gebrüllter Monolog, dann regelmäßig mit den Worten ab, könne ich wieder herauskommen, wenn ich darüber nachgedacht hätte, was ich gerade falsch gemacht habe. Vorher wolle man mich vorne, in der guten Stube, nicht mehr sehen.

Ich fand oft nicht heraus, was ich falsch gemacht hatte. Nicht einmal dann, wenn ich wirklich angestrengt darüber nachdachte. Also blieb ich hinten im Zimmer. Leise, um nicht zu stören, und ging mit einem frostigen «Gute Nacht» ins Bett anstelle des sonst üblichen «Schlaf gut, Kind, wir haben dich ganz doll lieb». Kinder, die nicht artig sind, hat man nicht mehr lieb. Das war die Regel. Und weil ich meinen Fehler nicht fand, fing ich irgendwann an, Fehler einzugestehen, die ich nicht einmal sah. Ja zu sagen, wenn ich gefragt wurde, ob ich verstehen würde, was ich falsch mache, und selbst die Fehler meines Vaters und die aller anderen als meine auszugeben, damit er mich wieder lieb hatte. Damit das Packeis in meinem Zimmer wieder abtauen konnte. Damit ich wieder gesehen wurde. Papa war Gott, und wir waren Papas Kinder. Sehr privilegiert, wenn andere uns etwas anhaben wollten; aber nichts und niemand steht über Gott. Und Gottes Liebe wollte ich unbedingt. Ich war jedes Mal unendlich erleichtert, wenn irgendwann abends leise die Tür aufging, Mama reinkam und leise sagte, dass Papa das so nicht meinen würde, dass ich ihn doch kennen würde, ich solle mir das nicht so zu Herzen nehmen, dass sie mich lieb hat und bestimmt bald alles wieder gut sein würde. «Kennst ihn doch.» Ja, sagte ich dann, und weil ich nicht wollte, dass sie sich schlecht fühlt, lächelte ich sie an, sie lächelte mich an, und wir gaben uns das Gefühl, dass das doch alles nicht so schlimm sei und wir im Grunde doch Verbündete sind. Am nächsten Tag hörte ich sie auf ihn einreden, wohlwollend und besänftigend, und irgendwann fiel dann mein Name. Wieder antreten. Zurück auf den Teppich, dorthin, wo ich stundenlang stand und den Weisheiten Gottes lauschte. Dort endlich gab es Absolution. Ein letztes Mal Abbitte leisten, ein letztes Mal sagen, wie leid es mir tut und dass ich es beim nächsten Mal besser machen und keine Fehler mehr machen werde und dass es mir wirklich, wirklich, wirklich sehr leidtut. Und sagte ich schon, dass es mir leidtut? Auch, dass ich immer so emotional bin und dass ich ständig alles vergesse und dass ich einfach nie genug zuhöre und so verweichlicht bin. Dass ich so dick bin und so lahmarschig und so bequem, dass ich nicht genug Vorbild und zu wenig aufmerksam bin und man ja recht habe, dass ich an allem eigentlich selbst schuld bin. Das alles tat mir leid, und ich meinte es so. Und dann, wenn ich lange genug aushielt, kam endlich sein Lächeln und traf mich wie ein Sonnenstrahl, der durch eine Gewitterwolke bricht. Ein Lächeln, das die Situation entkrampfte, mich aus der Verbannung entließ, mir sagte, ab jetzt sei es wieder gut, mich von diesem elendigen Teppich fortbrachte, den ich hasste wie die Pest. Orange, Rot und Braun mit schwarzer Umrandung, welcher ehrenamtliche Aushilfs-Clown hatte sich diese Farbkombination ausgedacht? Das muss der gleiche Typ gewesen sein, der es für eine gute Idee hielt, Pfefferminzeis oder Kondome mit Knoblauchgeschmack herzustellen. Jede Wette, der mag auch total gerne ganz weich gekochten Rosenkohl. Lauwarm. Vom Vortag. Was sich meine Eltern dabei gedacht haben, sich so ein Teil zu kaufen, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Ich male mir aus, dass sie mit einer Waffe bedroht wurden oder der Teufel ihr Erstgeborenes gefordert hatte, wenn sie dieses Stück Geschmacklosigkeit nicht unter den heiligen Wohnzimmertisch legen. Vielleicht war der Teppich auch aus dem Boden gewachsen, und sie hatten den Kampf dagegen nach Jahren aufgegeben? Denn dass sie als junges Paar verliebt und Hand in Hand in einem Laden gestanden und unter all den Möglichkeiten ausgerechnet dieses Ungetüm gewählt hatten, will ich mir nicht vorstellen. Meine Eltern mögen nicht immer ganz einfach gewesen sein, aber derart geschmacklos waren sie nun auch wieder nicht. Hoffe ich.

In meinem Haus liegen keine Teppiche. Kein einziger, und nichts hier ist absichtlich orange.

Und dennoch ist es, als würde ich nach all den Jahren des Erwachsenseins immer wieder auf diesem Teppich landen. Nur dass es dieses Mal ein Sofa ist. Nicht das erste Sofa, auf dem es so ist. Nicht der erste Mann, mit dem es so ist. Die Orte wechseln, die Namen wechseln, die Teppichäquivalente wechseln, nur die Situationen wiederholen sich wie die schlechteste Version von «Und täglich grüßt das Murmeltier». Und sie werden schlimmer.

Neben mir liegt mein Kätzchen. Schwarz wie die Nacht, wirkt sie wie ein zusammengerollter Fellball in ihrem hellen, sehr kuschelig anmutenden Körbchen. Auch das ist weich. Wie alles hier. Das einzig Harte steckt in meiner Terrassentür fest und schwadroniert gerade ausgiebig darüber, weswegen er mich verklagen könne, und dass er auch überlege, es zu tun, wenn ich nicht einlenken würde, versteht sich. Dass ich generell auch wirklich gefügiger sein könne, der letzte Sex sei schon wieder ewig her. Sein Ausdruck von Ewigkeit erstreckt sich demnach über einen Zeitraum von unter zehn Tagen. Außerdem habe er mir meine Verfehlungen einmal aufgeschrieben und sie mir als Mail geschickt. Eine Excel-Datei mit Auflistungen all meiner Schwächen, und dem entgegengestellt all die Dinge, die er für mich täte, ganz ohne Gegenleistung. Ich habe die Mail geöffnet, es ist ein umfangreiches Dokument mit einem langen Anschreiben. Förmlich. Als wäre er mein Sachbearbeiter beim Finanzamt. Kühl. Unpersönlich. Voller Sätze, in denen das Wort Liebe vorkommt. Kein einziger Satz, der voller Liebe ist. Stattdessen eine Aneinanderreihung von verletzenden Worten. Nicht, dass er mich beschimpfen würde, so simpel ist er nicht. Es ist viel perfider und einfacher, denn er kennt meine Schwachstellen, und geschickt, wie er ist, nutzt er sie. Hebelt mich mit Worten auf wie eine Auster und legt die verletzlichen Weichteile in mir frei. Nicht, ohne mir vorzuwerfen, dass die Perle, die in mir ruht, lila ist und nicht weiß, so wie er es gerne haben würde, aber das sei ja eigentlich klar gewesen, denn nicht einmal das würde ich ihm erfüllen, so einen einfachen Wunsch. Seitenweise. Tabellenweise. Er droht. Sehr subtil. Mit meinem Untergang. Verlust. Meinen Ängsten. Liebesentzug. Anwälten und der Androhung von Gefahr. Gefahr, in die ich mich bringen würde. Zwar geht sie von ihm aus, aber das sei meine Schuld, denn ich habe ihn erst dazu gebracht. Er sorgt dafür, dass ich mich klein fühle, verletzlich und in Schwierigkeiten. Ich fühle mich mies, und er liebt das. Mich zu behandeln, als sei ich Dreck unter seinen Schuhen, ist für ihn so einfach, wie Seifenblasen zerplatzen zu lassen, und genauso befriedigend. Fast könne man meinen, er empfinde dabei sexuelle Erregung, was er vermutlich auch tut. Je schlechter es mir geht, desto süffisanter sein Lächeln. Immer. Ein Lächeln, das so gut wie nie seine Augen erreicht. Ein gruseliger Umstand, der mir viel zu spät aufgefallen ist und den ich jetzt nie mehr übersehen kann.

Mein Kätzchen schnurrt wohlig in der Wärme und Geborgenheit des heimeligen Körbchens. Sie liebt meine Nähe, und ich empfinde die ihre als Schutz. Vermutlich ist sie kein allzu unüberwindbarer Gegner, aber sie hat scharfe Krallen, spitze Zähne und im Regelfall sehr miese Laune, und ich kann mich zu ihr retten. Mit den Gedanken zu ihr schweifen, behutsam über ihr Fell streicheln, mich daran festhalten, dass ich sie, wenn es hart auf hart kommt, immer beschützen würde. Es da jemanden gibt, für den ich stark sein muss. Den ich verteidigen muss, wenn er ihr in der Küche mal wieder aufs Pfötchen tritt, sie aufheult und er dann brüllt, ich solle dafür sorgen, dass das Scheißvieh aus dem Weg geht, sonst sorge er dafür, dass sie nirgendwo mehr hingeht. Mit meinem größten Küchenmesser auf sie deutend. Kein Lächeln. Auch nicht, als er mich wissen lässt, dass es eine Frechheit sei, dass ich ihn jetzt so entgeistert anschauen würde, schließlich sei es ihre eigene Schuld, wenn sie so im Weg herumliegen würde in seiner Küche. Die meine Küche ist. Auf dem Boden, den ich bezahle. In dem Haus, in dem er einstmals Gast war und jetzt Eindringling ist. Sie ist zierlich und nicht größer als das Messer in seiner Hand, mit dem er abwechselnd auf sie und dann auf mich deutet. Wütend, immer so wahnsinnig wütend. Während ich mich dafür verachte, so schwach zu sein. So anhänglich und liebesbedürftig und mit so wenig Selbstwert, dass meine Angst, ohne Liebe im Leben zu stehen, mich dazu bringt, lieber mit einem Mann im Raum zu sein, der mit einem Messer vor mir steht, als alleine zu sein.

Ich mag das Messer. Es war vor etlichen Jahren ein Verlobungsgeschenk. Ein anderer Mann, eine ähnliche Geschichte. Die Ehe hielt am Ende gerade mal 20 Monate, dieses Messer jedoch hält seit Jahren jedes Versprechen. Damaszener Stahl. Handgeschmiedet. Schwarzer Griff. Schwer. Groß. Mit beeindruckend scharfer Klinge und einem Griff, der perfekt in der Hand liegt. Wie gemacht für meine Hand und meine Leidenschaft zu kochen.

Ich bin froh, dass ich es habe. Verstaut in einer Messerrolle aus Leder, am ewig selben Platz in der Küche. Normalerweise. Denn jetzt, in diesem Moment auf dem Sofa, ruht es gut verborgen unter dem Katzenkörbchen in meiner Hand.

Seit Stunden.

Diese Nacht wird ohne ein Blutbad enden, aber sie wird mich nachhaltig erschüttert zurücklassen. Verängstigt und mit dem Gefühl, einen Unfall erlebt zu haben.

Ich werde mit weichen Knien aufstehen vom Sofa. Ich werde in die Küche gehen und das Messer dorthin zurücklegen, wo es hingehört. Dann werde ich die Terrassentür schließen und anschließend ins Bad gehen. Stundenlang heiß duschen, bis ich mich nicht mehr so elendig und dreckig fühle, und wenn ich damit fertig bin, werde ich aufgeweicht vor dem Spiegel stehen. Groß, dick, nackt und mit dem Gefühl, am Boden zu liegen. Ich werde mich betrachten, verheult und alles andere als stark, und mir ein Versprechen geben. Das Versprechen, dass der nächste Mensch, dem ich meine bedingungslose Liebe schenken werde, auf den ich besser aufpassen und den ich achten und mit Respekt und Rücksicht behandeln werde, der Mensch ist, der das alles am meisten braucht und verdient.

Ich selbst.

Drei Uhr morgens

Der unwirklichste Ort der Welt ist das Klo in einem Club um drei Uhr morgens. Wenn einem der eigene Kopf vorkommt wie ein gut geschüttelter Cocktail aus gebrüllten Gesprächen, lauten Musikfetzen und den Dramen einer durchzechten Nacht und man sich dann aufmacht, vorbei an tanzenden, schwitzenden Körpern, um getrieben vom Puls dröhnender Bässe aufs WC