9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

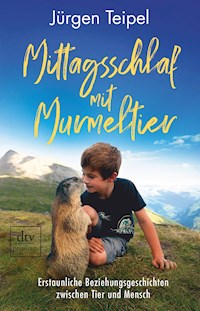

Tiere denken, Tiere fühlen, Tiere sind erfinderisch und haben ein komplexes Seelenleben – und nicht selten versuchen sie, sich uns Menschen verständlich zu machen. Bisweilen gelingt dies, und wem dies einmal widerfahren ist, wird nicht nur für immer verändert, sondern hat eine Geschichte zu erzählen, die auch unseren Blick auf die Tierwelt verändern kann. Viele Menschen haben Jürgen Teipel ihre ganz besonderen Begegnungen erzählt – es sind frappierende, überraschende und anrührende Geschichten: so wie die von dem Eichhörnchen, das in einem Park an jemandem hochkrabbelt, ihn geradezu »adoptiert« und nicht mehr von ihm weichen will, selbst nicht unter der Dusche; oder die von dem sieben Meter langen Glattwalbaby, das einen Taucher zu einer Rutschpartie auf seinem Rücken einlädt; oder die von der einstmals wilden Katze, die bei der Rückkehr ihres Lebensmenschen nach langer Abwesenheit so außer sich gerät, dass sie tagelange Freudentänze aufführt; oder die von der sterbenskranken Frau, die Trost durch die empathische Begleitung eines Pferdes bekam.

Diese oft unglaublichen, noch wahren Geschichten – von Kühen mit Humor, von Pferden, die sich selbst heilen, von künstlerisch begabten Affen, verliebten Katzen und von Angst-Hasen, die über sich selbst hinauswachsen – handeln von Vertrauen, Mitgefühl, Freundschaft und, ja, auch von Liebe zu und unter den Tieren. In ihnen scheint für Momente die Grenze zwischen Mensch und Tier aufgehoben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Ähnliche

Jürgen Teipel

Unsere unbekannte Familie

Wahre Geschichten von Tieren und Menschen

Suhrkamp

Inhalt

Vorwort

Die Amsel auf der Hand

Die Rutschpartie

Blinder Streuner

Entscheidung am Wasser

Extrem merkwürdig und nicht verständlich

You don’t have to talk to those cows

Fressen ihn die Raben

Die Jo-Jo-Pferde von Montegrande

Luna und der weiße Esel

Kahles Land

Herr Dreifuß

Ein langer Abschied

Die schönsten Stunden des Lebens

Die weggeworfene Katze

Der letzte Tag

Mit der Kuh auf Augenhöhe

Zwei Sommer mit Schweinen im Wald

Das fünfzehnte Kälbchen

Gestreifter Stoiker

Das sich selbst heilende Pferd

Duschen mit Eichhörnchen

Ein verrückter Hund

Das große Kaninchenmissverständnis

Leben im Überfluss

Freudentänze

Eine Katzenliebesgeschichte

Lektion in Demut

Unfassbare Kommunikationsebenen

Eine tolle Orangfrau

Die freundliche Leitkuh

Das alte Rennpferd

Im Schweinestall, mit dem Rücken zur Wand

Dünne Haut

Mutige Angsthasen

Ein Männlein steht im Walde

Schuss nach hinten

Geschichte einer Annäherung

Zugabe!

Der Traum

Gefleckter Schatten

Die Erzählerinnen und Erzähler

Vorwort

Es ist schwer zu sagen, was letztlich der Anlass für dieses Buch war. Vielleicht mein Faible für die Ameisen hinter unserem Wohnblock, das irgendwann – ich war acht, neun Jahre alt – dazu führte, dass ich ihnen alle möglichen Streichholzkonstruktionen baute. Brücken, Häuser (sogar mit Fenstern!) ... Wobei sie die Brücken gerne annahmen, die Häuser allerdings nie. Oder war es meine Empörung, als ich im Frühjahr 1985 im New Musical Express ein Interview mit der englischen Band The Smiths las über ihr neues Album Meat is murder – und darunter einen weiterführenden Artikel über die schlimmen Zustände in englischen Schlachthöfen. Seitdem bin ich – mit Unterbrechungen – Vegetarier. Oder war es doch der Abend mit einem australischen Freund, der in größerer Runde erzählte, wie er dem Hund seiner WG schweren Herzens ein anderes Zuhause in einer anderen Stadt gesucht hatte und wie dieser auf einmal wieder vor der Tür stand – und mir bei einem Blick in die Runde auffiel, wie sehr alle an den Lippen unseres Freundes hingen. Ein jeder wollte, dass der arme Hund wieder nach Hause kam. Und als er es geschafft hatte: »Yeah!«

Wie auch immer: All diese und ein paar weitere Erlebnisse stießen in mir etwas an. Ich merkte, wie leicht Tiere eine ganz andere Welt eröffnen können.

Bis sich ein weiterführender Plan entwickelt hatte, dauerte es aber erst noch mal einige Jahre. Er bestand schließlich darin, ein Buch mit dokumentarischen Tiergeschichten zu schreiben. Nur kam mir das allein zu banal vor. Oder zu wenig künstlerisch. Zu wenig selbstverwirklichend. Deshalb wollte ich diese Geschichten durch einen fiktiven Erzähler zusammenhalten, der zwar doch irgendwie ich war, aber cooler, interessanter, lustiger.

Ich ging also los und traf ein paar Leute aus meinem Umfeld oder mit denen ich über ein, zwei Ecken zu tun hatte; denn es war mir klar: Ich wollte nicht durch Recherchen nach möglichst interessanten Erzählerinnen und Erzählern suchen, sondern das Buch organisch zustande kommen lassen. Verwirrend fand ich nur, dass die dokumentarische Arbeitsweise von Anfang an derart gut funktionierte, dass sich die Idee mit dem coolen, fiktiven Ich-Erzähler eigentlich schon nach fünf Minuten erledigt hatte. Eigentlich. Denn in den nächsten beiden Jahren durchlief ich den üblichen Arbeitsprozess: Etwas liegt genau vor der eigenen Nase, aber man will oder kann es nicht sehen, weil man zu sehr auf seine starren Vorstellungen fixiert ist. Erst als ich mich davon löste, erkannte ich, dass es genau um das ging, was ich von vornherein gewollt hatte: eine ganz einfache Sammlung von Tiergeschichten. Nichts sonst. Eine wunderschöne, klare Form.

Nun konnte ich also wieder loslegen und das tun, was am besten funktionierte und was ich auch am liebsten mochte: Leute zu treffen, die etwas zu erzählen hatten. Jetzt allerdings nicht mehr in und um meinen Bekanntenkreis herum, sondern ich konnte das Ganze auf einmal richtig fließen, eins zum andern kommen lassen. Es war wie bei einer Dominoreihe. Ich traf jemanden, und der- oder diejenige empfahl mich hinterher anderen Leuten. Wobei meine Funktion bei den meisten Treffen erst mal darin bestand, überhaupt eine Geschichte herauszukitzeln. Oft waren die Leute sich unsicher, was sie überhaupt erzählen sollten. Nicht selten saß man stundenlang zusammen – und erst wenn man es auch hier schon aufgegeben hatte, ergab sich plötzlich eine Geschichte, ein übergreifendes Thema, ein Bild oder dergleichen.

Beim Aufschreiben der Geschichten ging es mir in erster Linie darum, die persönliche Sprache der Erzählerinnen und Erzähler weitestgehend zu erhalten. Das war nicht in allen Fällen möglich, weil die Geschichten – da Menschen nun mal nicht immer schön chronologisch erzählen – zumeist völlig umstrukturiert werden mussten. Außerdem war es nötig, das Erzählte zu verdichten, denn häufig erzählen sie Unwesentliches, lassen dafür aber Wesentliches erst mal außen vor oder nehmen eine Abkürzung genau an der Stelle, an der es eigentlich interessant geworden wäre. Es ging also auch jedes Mal um ein Abwägen zwischen der lebendig-authentischen, aber unperfekten Struktur des mündlich Erzählten und dem schönen, klaren, gewohnten Schriftdeutsch; sodass sich die Hauptfrage, die fast alle Geschichten aufwarfen, möglichst deutlich herausschälen konnte: Wie gehen wir eigentlich mit Tieren um? Und damit meine ich nicht nur den beschämenden Umgang mit sogenannten Nutztieren in der konventionellen Landwirtschaft oder in der Massentierhaltung. Ich meine damit genauso den klitzekleinen Vorbehalt, den auch eine der Erzählerinnen im Buch beschreibt, durch den der Mensch das Tier nicht als gleichwertigen Zeitgenossen auf dieser Erde akzeptiert. Denn eins ist für mich inzwischen klar: Natürlich sind Menschen und Tiere in vielem äußerst unterschiedlich, aber auf existenzieller Ebene sind sie das keineswegs. Die grundlegenden Faktoren unseres Daseins und damit auch die wichtigsten Reaktionen darauf (Freude, Angst, Habenwollen, Wut, Mitgefühl ...) sind bei ihnen ganz ähnlich wie bei uns. Das wird in den hier versammelten Erfahrungsberichten sehr deutlich, jeder kann daraus seine eigenen Schlüsse ziehen.

In puncto Mitgefühl fällt mir allerdings noch eine Geschichte ein. Vor vier Jahren saß ich mit meiner besten Freundin in einer Art Skaterstadion in München; einfach mal wieder schauen, was die Jugend heute so macht. Nun war aber gerade der Hund meiner Eltern gestorben, mit dem ich Zeit seines Lebens viel unternommen hatte, und ich war natürlich todtraurig. Auf einmal kam unten, zwischen Rampe und Zuschauertribüne, ein Hund herein. Ein sehr großer Hund. Wie ich später erfuhr, eine Mischung aus Berner Senn und Schäferhund. Rusty. Er sah sich kurz um und ging dann schnurstracks auf mich zu, obwohl wir uns nicht kannten, und legte mir seinen Riesenschädel in den Schoß. Ich dachte: »Wow, da merkt einer, was ich für einen tollen Bezug zu Tieren habe«, und streichelte ihn natürlich ausgiebig. Das ging lange. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Er sah mich manchmal an und legte dann wieder seinen Kopf in meinen Schoß. Irgendwann ging er mit den Kids, denen er gehörte, nach draußen und meine Freundin und ich hinterher. In dem Moment kam mir die Erleuchtung: Nicht ich hatte mich um den Hund gekümmert, sondern er sich um mich! Unter den zig Befindlichkeiten, die da in diesem Skaterpark versammelt waren, hatte er, innerhalb eines Sekundenbruchteils, ausgerechnet meine Traurigkeit gespürt und hatte entsprechend gehandelt.

Schon allein diese Geschichte hat mir gezeigt, dass in Tieren viel mehr und vor allem ganz andere Dinge stecken, als wir ihnen normalerweise zubilligen. Ich glaube, wir könnten als Spezies viel von ihnen profitieren. Heute, Jahre später, habe ich tatsächlich einen anderen Kontakt mit Tieren. Es ist ein wie auch immer geartetes Mitfühlen und Hineinversetzen; ich kann mich ein Stück weit mehr auf die Art der Verbindung einlassen. Und das führt zu Erfahrungen, die auch ein kleines bisschen mit dem zu tun haben, was die Erzählerinnen und Erzähler in diesem Buch beschreiben.

Jürgen TeipelSchondorf am Ammerseeim Oktober 2017

Die Amsel auf der Hand

Erzählt von Erika Orth, München

Es war im Spätsommer. Ich kam gerade vom Einkaufen heim: Da seh ich bei uns im Hof ein paar Kinder, die waren ganz aufgeregt.

Und ich sag: »Was ist los mit euch?«

»Ach, wir haben da einen kleinen Vogel.«

Sag ich: »Den nehm ich mit.« Ich wusste ja nicht, was sie mit ihm gemacht hätten. Weiß man ja nicht – wenn fünf oder sechs Kinder beieinander sind ...

Dann war das eine junge Amsel. Ganz winzig. Ich schätze, dass sie höchstens vierzehn Tage alt war. Ich nahm sie also mit rauf – ich wohne im dritten Stock –, stellte in der Küche einen Korb mit Henkel auf die Anrichte und legte innen Zeitungen rein. Und dort saß sie dann immer, und ich fütterte sie. Meistens mit kleinen Breikügelchen aus Hackfleisch, Milch, Brot und ein bisschen Eidotter; was eben so da war. Das kam auf ein umgedrehtes Streichholz ... Bei so kleinen Vögeln kann man ja nur hoffen, dass es das Richtige ist. Man weiß nie, ob sie durchkommen. Aber die Amsel war anscheinend gesund und gewöhnte sich auch schnell an das Leben in der Wohnung. Nach ein paar Tagen saß sie schon jeden Abend beim Fernsehen bei mir auf der Schulter oder schlüpfte unter den Kragen von meiner Bluse und schlief dort ein. Total süß.

Später – ich war damals noch nicht in Rente –, da war sie schon größer, nahm ich sie immer in einer Schuhschachtel mit in die Arbeit. Mittags ging ich mit ihr raus und setzte sie auf einen Felsen, damit sie das Fliegen lernt. Jedes Mal ein bisschen höher. Auch daheim. Wir übten eine ganze Zeit lang. Und sie lernte schön langsam. Vom Korb raus, auf die Anrichte, runter auf den Boden ... Nach einer Zeit flog sie nur noch zum Fressen rauf. Sonst marschierte sie die ganze Wohnung ab. Damals hatte ich noch einen Siamkater und einen Boxer. Mit denen war sie ständig unterwegs. Die drei waren immer beieinander.

Nach einem guten halben Jahr war sie so langsam ausgewachsen. Ich ließ sie immer öfter auf den Balkon, fütterte sie auch draußen und sagte ihr: »Wenn du so weit bist, dass du von selber fliegen kannst, möchte ich dich fliegen lassen«; weil, es ist nicht gut, wenn man einen solchen Wildvogel in der Wohnung behält.

Sie flog dann manchmal auf die Balkonbrüstung, kam aber meistens gleich wieder mit rein. Auf einmal war sie weg. Ich kam fast um vor Angst, weil ich dachte: »Mein Gott, was wird aus ihr werden?« Wenn man so ein Tier längere Zeit hat, wächst es einem ja ans Herz.

Sie kam noch zwei, drei Mal zurück. Aber danach hatte sie wahrscheinlich Wichtigeres zu tun. Ich schätze, dass sie Junge hatte; es war ja ein Weibchen. Nur für mich selber war’s eine schwierige Zeit. Wenn ich auf dem Balkon stand und eine Amsel sah, streckte ich die Hand aus – denn das war immer unser Zeichen gewesen – und rief: »Schatzi!«

Nach zwei Jahren rief ich immer noch. Bis ich eines Tages – das war wieder im Spätsommer – auf dem Hausdach schräg gegenüber eine Amsel sah. »Schatzi, komm-komm!« Und auf einmal hebt die da drüben ab und fliegt direkt auf meine Hand! Ich hab geheult. Sie kam auch gleich mit in die Wohnung. Es war, als ob sie nie weg gewesen wäre. Ich suchte den alten Korb raus und stellte ihn wieder auf die Anrichte. Da ruhte sie sich erst mal aus. Abends sag ich zu meinem Mann: »Wenn mir jemand ein Diamantencollier schenken tät, im Tausch für diesen Moment: Das könnt er behalten.«

Nachts war dann immer die Balkontür offen, auch wenn’s kalt war. Weil, ich konnte ja nicht wissen, ob’s schon irgendwo Junge gab. Aber wenn ich in der Früh aufstand – das ging die ganzen nächsten Tage über so –, saß sie meistens mit dem Hund und dem Kater unter dem Tisch im Wohnzimmer. Das war die erste Stelle, wo die Sonne ein bisschen in die Wohnung hereinschien. Das war nur so ein viereckiger Fleck. Aber warm. Und dort saßen sie dann zu dritt. Genau wie früher.

Sie blieb noch vierzehn Tage da und flog dann weg. Aber immer, jahrelang, wenn ich auf unserem Garagenplatz die Amseln fütterte, war da eine bestimmte Amsel. Es ist ja so: Amselweibchen sehen alle gleich aus. Nur gab’s da eine, die meistens sofort da war, wenn ich mit dem Futter um die Ecke bog. Und diese Amsel kam, bis sie schon ganz alt und grau war – Amselweibchen werden ja mit der Zeit immer grauer, daran konnte ich sie erkennen. Das ging Jahre, Jahre und Jahre. Sie flog nie mehr auf meinen Arm, aber sie hat mich immer angeschaut.

Die Rutschpartie

Erzählt von Roland Gockel, Berlin

In den Siebzigern, als Jugendlicher, hatte ich eine Art Traumvision: Ich entwickelte ein mir selber nicht erklärbares Interesse für Meeressäuger. Deswegen reiste ich später lange Jahre herum und kuckte, wo ich eine Begegnung – vor allem mit Walen – hervorrufen kann. Ich wollte das unbedingt machen und erleben.

Mit dreiundzwanzig – das war 1986 – lernte ich in der Südsee endlich einen Walforscher kennen, einen Australier, der versprach, mich einen Tag lang mitzunehmen. Dann kam allerdings ein Sturm auf, es klappte nicht, meine Abreise rückte näher – und am letztmöglichen Tag nahm er mich endlich mit. Es wurde der erste Tag, an dem er keine Wale sah! Zum Glück hatte er ein Hydrophon – das ist ein Unterwassermikrofon –, sodass ich die Wale wenigstens hören konnte. Wunderschöne Buckelwalgesänge.

Danach machte ich noch weitere Reisen. Nur war es immer wieder wie verhext. Eigentlich waren sie da, eigentlich hätte ich sie sehen müssen, aber es kam mir so vor: Je mehr ich die Begegnung erzwingen wollte, umso weniger fand sie statt. Irgendwann gab ich’s auf und wollte nur noch die Reisen genießen. Und das war die magische Wende. Weil sie dann nämlich auftauchten. Das ist zumindest mein Eindruck. Im Laufe der nächsten Jahre ergaben sich viele Begegnungen. Zuerst bei einer Whale-Watching-Tour vor der Küste von San Francisco – die Amerikaner waren mit den Australiern die Ersten, die solche speziellen Bootstouren machten –, dann unter Wasser bei den Azoren und schließlich einige Male einfach so, als Geschenk, ungeplant.

Mit sechsunddreißig machte ich eine Reise nach Patagonien. Ich hatte als Journalist eine besondere Genehmigung, in einem Naturschutzgebiet ins Wasser zu dürfen, und wollte Filmaufnahmen machen. Das war allerdings alles andere als einfach. Das Wasser ist planktonreich, die Sicht ist nicht gut. Hier und da ein paar Schemen ...

Wiederum am letzten Tag meiner Anwesenheit nahm ich noch mal bei einer Glattwalmutter mit Kalb einen Anlauf, aber glaubte schon gar nicht mehr so recht daran. Es war der letzte Versuch. Ich ging mit Neoprenanzug und Schnorchelausrüstung ins Wasser. Walmutter und Kalb waren etwa dreißig Meter entfernt und spielten gerade miteinander. Das Spiel ging so, dass das Kalb – knapp unter der Wasseroberfläche – auf die Mutter zuschwimmt, kuckt, dass es auf den Rücken kommt, und die Mutter geht dann aus dem Wasser hoch, wodurch ihr Rücken zur Wasserrutsche wird und das Kalb in Richtung Schwanzflosse runtergleitet.

Dieses Kalb – das etwa sieben Meter lang war – hatte daran offensichtlich großen Spaß. Aber auf einmal bewegte es sich von der Mutter weg, in meine Richtung, um zu kucken, was ich wohl für ein seltsames Wesen bin. Es war höchstens vier Monate alt und hatte wahrscheinlich noch nie einen Taucher gesehen. Ich versuchte natürlich, den Abstand zu halten und weiterhin nur zu beobachten. Das Kalb war sehr ungewöhnlich. Ganz weiß, mit schwarzen Punkten überall. Und es schwamm nun also in einem für einen Wal langsamen Tempo zu mir rüber – für mich als Mensch in einem sehr schnellen Tempo – und positionierte sich erst mal so, dass ich mich auf einmal zwischen Mutter und Kind befand. Was mir sehr unangenehm war. Ich dachte im ersten Moment: »Oha! Das ist genau das, was man nicht tun soll!« Es gibt ein paar goldene Regeln für Tierfilmer; man soll zum Beispiel möglichst nie zwischen Tiermutter und Kind geraten, weil man dadurch beide in Stress bringt. Es ist einfach ne sensible Situation. Der Schutzinstinkt der Mütter ist groß. Und bei einer achtzehn Meter langen Glattwalmutter kann das natürlich nach hinten losgehen.

Noch dazu wurde mir klar, dass das Walbaby mit mir das gleiche Spiel machen wollte wie vorher mit der Mutter. Es wollte irgendwie auf mich drauf und dann an mir runterrutschen, merkte aber an meiner Reaktion – ich schwamm dann doch sehr aufgeregt weg –, »das passt hier von den Proportionen her alles nicht zusammen« und zog sich erst mal zurück.

Beim nächsten Mal schwamm es ganz vorsichtig und langsam heran. Es hatte sein Bewegungstempo und seine ganze Art, mit mir umzugehen, geändert. Und dadurch wurde ich ebenfalls vorsichtig und langsam. Wir kamen uns immer näher, verharrten lange unmittelbar nebeneinander, und nach kurzer Zeit traute ich mich, die Brustflosse anzufassen. Das ließ es zu. Und währenddessen waren wir uns auch mit den Augen sehr nah. Im Wasser ist das Gefühl für Nähe interessanterweise ein anderes als am Land. Viele Tiere im Wasser kommen sich näher, als das an Land der Fall ist. Das hat womöglich damit zu tun, dass die meisten Tiere im Wasser keine Arme haben, mit denen sie tasten oder greifen könnten. Was sich offenbar auf den Intimsphärenbereich um sie herum auswirkt. Er ist kleiner. Zwischen mir und dem Walbaby betrug er vielleicht noch dreißig Zentimeter.

Und das war dann total süß: Das Walbaby machte einige Male das Auge auf und zu, was auf mich, weil ich wegen seiner Größe natürlich nur ein Auge sehen konnte, wie ein Zwinkern wirkte. Schließlich tauchte es ab, und ich blieb an der Wasseroberfläche zurück. Und dann kam es wieder hoch! Direkt unter mir! Aber langsam. Und ich blieb. Und es hob mich ganz behutsam – auf seinem Rücken – aus dem Wasser. Ich lag mit einem Mordsherzklopfen auf diesem Rücken. Und am Ende ließ es mich abrutschen; drehte dieses Spiel aus eigenem Antrieb also völlig um. Ich fand das derart faszinierend! – dass dieses doch noch kleine Jungtier dieses Spiel, das es gerade noch mit der Mutter gespielt hatte, auf einmal mit einer völlig anderen, ihm völlig fremden Spezies wieder aufnahm.

Noch dazu war ich dadurch in einer ganz anderen Rolle als sonst. Ich war viel kleiner. Ich wusste ja nicht, wie geschickt oder ungeschickt dieses Tier ist. Ich bin zwar nicht auf der Speiseliste der Glattwale, aber trotzdem liefert man sich einem Tier dieser Größe in so einem Moment ja aus. Ich bin die Schnecke im Wasser verglichen mit so einem Meeressäuger. Ich kann mich nicht schnell genug zurückziehen. Es gibt auch gar keinen Ort, an den ich mich zurückziehen könnte. Das heißt, es ist ein Akt der Hingabe. Das Gefühl war wie bei einem Fallschirmsprung – samt Loslassen, Darauf-Einlassen und einem unglaublichen Vertrauensvorschuss auf die soziale Sensibilität des Tieres. Aber ich muss sagen: In dem Moment, in dem ich merkte, es geht alles gut, dieses Sieben-Meter-Walbaby behandelt mich ganz achtsam – so wie unsereiner, der ein Meerschweinchen in die Hand nimmt –, da fand ich’s vor allem toll. Diese Vorsicht zu spüren! Diese Feinheit für ein anderes Wesen einer anderen Art. Ich war begeistert.

In solchen Augenblicken merkt man erst, wie unglaublich abwertend Begriffe wie »Wildnis« oder »wild« in unserer Kultur oft benutzt werden. Fast alles, was ich jemals hinsichtlich des Verhaltens von Tieren erlebte, ergab einen Sinn. Im selben Moment, in dem ich mir die Zeit nahm, sozusagen zu dolmetschen, ein Wildtier wirklich kennenzulernen, fiel dieser Aspekt, der bei uns so gerne gleichgesetzt wird – nämlich »wild ist gleich unberechenbar« –, einfach weg. Im Grunde muss man nur beobachten. Daraus wächst ein Gespür, eine verfeinerte Wahrnehmung. Und heraus kommt ein achtsamer Umgang. Verhaltensweisen setzen sich in Wirklichkeit aus aneinandergereihten Verhaltensfragmenten zusammen: Die Körperhaltung ändert sich, es gibt Geräusche, die man hören kann oder vielleicht auch nicht; bei Landtieren wackeln womöglich die Ohren in besonderer Weise. Es gibt immer eine Verhaltenskette. In ihr kündigt sich der nächste Schritt dadurch an, dass er mit den vorher empfangenen Signalen korrespondiert und sich daraus formt. Das kann für menschliches Zeitempfinden sehr langsam oder blitzschnell passieren. Dabei ist es auch wichtig zu wissen, dass sozialaktive Tiere eine unterschiedliche Tagesform haben. Sie haben Zeiten, zu denen sie sozial interessiert sind; sie haben Zeiten, zu denen sie hungrig sind; und sie haben Zeiten, in denen sie ihre Ruhe brauchen und Abstand wollen, ob von ihresgleichen oder von anderen Arten. Das ist nicht anders als bei uns.

Und dazu passte auch das Verhalten der Walmutter damals in Patagonien. Ich hatte in meiner Begeisterung gar nicht mehr an sie gedacht. Irgendwann fällt mir ein: »Äh, wo ist sie denn?«, dreh mich um und sehe diese riesige schwarze Wand hinter mir. Allerdings völlig ruhig. Ich hatte kein unangenehmes Gefühl im Nacken oder so. Sie war einfach nur präsent, als Wand vorhanden. Wenn ich das Kalb in Aufregung versetzt hätte, wäre sie sofort zur Stelle gewesen. Aber so – ich hatte den Eindruck, sie merkt, dass das Kalb Spaß hat, und war froh, mal ne Viertelstunde Ruhe zu haben.

Eine Viertelstunde – länger dauerte das Ganze nicht. Aber mir kam diese Zeit unglaublich lange vor. Vor allem die, in der das Kalb und ich dieses Rutschspiel miteinander veranstaltet hatten. Nachher, an der Aufnahme, konnte ich sehen, dass das nur ne Minute gedauert hatte. Aber diese Minute zog sich für mich ewig hin, fast schon märchenhaft. Auf so ein Erlebnis hatte ich als Jugendlicher nicht mal zu hoffen gewagt. Ich wollte ein solches Tier einfach mal in echt sehen. Aber derartig Kontakt aufzunehmen ...! Danach dachte ich: »Wenn das möglich ist, dann geht alles im Leben.« Gerade in der Begegnung mit Tieren.

Blinder Streuner

Erzählt von Hania Korolczuk, Szklarska Poreba/Polen

Soweit ich mich erinnere, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war es so, dass Homer meiner Freundin Alma eines Tages zulief. Auf jeden Fall war er ein großer schwarzer Hund. Ein Mischling. Wir wussten nicht, wie alt er war, denn so etwas ist ja immer schwer zu sagen.

Zuerst war er sehr scheu. Vielleicht hatte er irgendetwas Schlimmes erlebt. Vielleicht war er geschlagen worden – oder ein anderes Tier hatte ihn im Wald gebissen. Alma dachte zuerst gar nicht daran, ihn für länger zu behalten, aber sie akzeptierte seine Anwesenheit von Anfang an. Woraufhin er sich offenbar entschied: »Aha, das ist eine nette Frau. Hier bleibe ich.«

Mir selbst fiel zuerst nichts Besonderes an ihm auf. Aber Alma merkte es sofort: Homer war blind. Völlig blind. Und diese Blindheit war auch der Grund, warum Alma sich entschloss, ihn zu behalten. So etwas hätte im ganzen Umkreis kaum jemand getan. Hier im Gebirge muss ein Hund eine Funktion erfüllen. Er muss bellen und das Haus bewachen. Wozu ist ein Hund sonst nütze? Er frisst einem nur die Haare vom Kopf. Noch dazu ein so großer Hund. Es war für Alma gar nicht leicht, ihn satt zu kriegen. Er brauchte eine Menge Futter. Noch dazu gab sie ihm nicht irgendwelches Billigfutter, sondern fuhr extra nach Sobieszów – das ist ein Vorort von Jelenia Góra, der nächstgrößeren Stadt – zu einem Metzger, bei dem sie gutes Fleisch verhältnismäßig billig kaufen konnte. Homer war immer gut genährt. Alma behandelte ihn wie ein Mitglied der Familie.

Auch sonst schienen die beiden eine besondere Verbindung zu haben. Sie machten oft weite Spaziergänge zusammen. Wenn Alma sich draußen vor dem Haus hinsetzte – was sie oft tat –, war er immer in ihrer Nähe, zu ihren Füßen. Und wenn sie in der Küche war, lag er auf der Eckbank. Manchmal schlafend, manchmal lauschend. Kaum, dass er jemals bellte. Die beiden verbrachten die meiste Zeit damit, einfach nur irgendwo zu sitzen und nichts zu tun.

Es machte ihm auch nichts aus, wenn sie mal für längere Zeit weg war. Die Nachbarn brachten ihm Futter; ansonsten schien er ans Alleinsein gewöhnt. Er war auffallend selbstständig und unabhängig, trotz seiner Blindheit. Wenn er alleine war, wenn er vielleicht auch spürte, dass Alma zu tun hatte, konnte er sich stundenlang mit sich selbst beschäftigen und sprang ausgelassen über die Felder. Man hätte meinen können, dass er ganz normal sieht.

Ich weiß nicht, ob er sogar Formen erkennen konnte. So wie manche Blinde gewisse Formen erkennen können: nicht mit den Augen, sondern durch eine Art Gefühl. Aber ich bin mir fast sicher, dass er die Anwesenheit von Leuten spürte. Wenn ich zum Beispiel auf dem kleinen schmalen Pfad hinüber zum Nebenhaus ging und er mir entgegenkam, schlängelte er sich so graziös an mir vorbei oder ließ mich mit einer solchen Selbstverständlichkeit passieren – ich war manchmal ganz baff. Er war unglaublich feinsinnig. Ein unglaublich feinsinniges Wesen.

Außerdem orientierte er sich stark an seiner Erfahrung. Er wusste meist genau, wo sich etwas befand. Hin und wieder – wenn er nicht daran dachte oder wenn er verspielt war – kam’s dann natürlich vor, dass er in ein parkendes Auto lief. Homer liebte Geschwindigkeit. Und wenn in der Zufahrt, die kurz zuvor noch frei gewesen war, plötzlich ein Lieferwagen stand – und wir ihn auch nicht rechtzeitig warnen konnten –, machte er die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung.

Aber was ihn vielleicht am besten beschreibt: Er war ein Streuner. Ein Wanderer. Er musste immer neue Gegenden erkunden. Neue Eindrücke sammeln. Da gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar hatte er ein Halsband mit Almas Telefonnummer. Eines Tages bekam sie einen Anruf von zwei Männern: »Schönen guten Morgen, wir haben hier einen Hund. Ist das Ihrer? Er ist groß und schwarz.«

»Ja, das ist meiner.«

Dann erst mal nichts mehr. Pause.

»Okay«, sagte Alma. »Sagen Sie mir bitte, wo Sie sind?«

Worauf der eine zum anderen sagte: »Hey, Zdeněk, wo sind wir denn eigentlich?« »Keine Ahnung!« Es war erst später Vormittag, aber die beiden waren offenbar schon so betrunken, dass sie nicht mehr wussten, wo sie waren. Schließlich einigten sie sich darauf, in Podgórzyn zu sein. Das ist das übernächste Dorf, etwa fünf Kilometer von Almas Haus in Przesieka entfernt.

Nachdem Alma wusste, dass Homer in kein Auto steigen würde – sogar der Tierarzt musste immer zu ihr nach Hause kommen –, fuhr sie also nach Podgórzyn, um die beiden zu bitten, ihn zu Fuß nach Przesieka zu bringen. Und so kam es dann auch: Einer von ihnen begleitete Homer den ganzen Weg – auf der Landstraße, ohne Leine. Hier bei uns ist auf den Straßen ja nicht viel los.

Kurz danach freundete Homer sich mit einem kleinen braunen Hund aus der Nachbarschaft an: Kasztanek. Kasztan bedeutet Kastanie auf Polnisch. Dieser Kasztanek hatte plötzlich angefangen, Homer zu besuchen. Die Leute, denen er gehörte, wohnten am anderen Ende des Dorfes – also gar nicht so nahe –, aber bald kam er jeden Tag. Wobei ziemlich schnell klar war, dass er am liebsten geblieben wäre. Das war aber Alma nicht recht. Sie hatte schon Homer und ihre Katzen, und sie hatte auch mit dem Haus und den verschiedenen Nebengebäuden genug zu tun.

Allerdings hatten wir damals noch gar nicht verstanden, welche Funktion die beiden füreinander hatten. Wir merkten nur, dass Homer auf einmal noch viel weiter herumstreunte. Oft nach Podgórzyn – wo es irgendwas Interessantes zu geben schien –, manchmal aber noch viel weiter. Wir fragten uns natürlich, wie die beiden das anstellten. Denn dadurch, dass Homer sich in fremder Umgebung ja nicht so gut orientieren konnte, hätten sie gar nicht so schnell vorankommen dürfen.

Es war wieder Alma, die auf die Lösung kam. Kasztanek lief immer ein wenig voraus und bellte dann – dieses typisch hohe Kläffen, das kleine Hunde nun mal haben; sehr laut und durchdringend. Und dadurch wusste Homer, wo er hin musste und offenbar auch, ob da ein Hindernis war, denn dann wurde das Kläffen ein wenig anders. Das funktionierte wie geschmiert. Die beiden waren ein eingespieltes Team. Kasztanek war Homers Blindenhund. Und als wir das erst mal begriffen hatten, konnte Alma gar nicht mehr anders, als auch ihn zu akzeptieren. Sie begann, ihn zu füttern, und er bekam einen Napf wie alle anderen.

Die Freundschaft zwischen Homer und Kasztanek dauerte drei Jahre. Bis Homer eines Tages starb. Alma legte ein schönes Grab für ihn an. Oben auf dem Hügel, unter einem Baum, den er besonders gern mochte. Und sie setzte einen großen Stein darauf, mit seinem Namen. Aber Kasztanek lebte noch lange Zeit bei ihr. Er wurde der Hofhund, und sie behandelte ihn genau wie Homer. Wie ein Mitglied der Familie.

Entscheidung am Wasser

Erzählt von Kalle Anwander, Werther/Westfalen

Ich ging mal hier in der Nähe mit meinen beiden Eseln durch den Wald. Das ist fast schon elf Jahre her. Ich war damals gerade in Rente gegangen und hatte dadurch natürlich mehr Zeit. Außerdem waren wir neu zugezogen, von daher machte ich oft längere Touren, weil ich die Gegend, die Landschaft kennenlernen wollte.

Auf einmal kamen wir an einen kleinen Bach. Ich dachte: »Oh nee, jetzt da erst nen Weg rundherum finden – es ist Sommer, ich geh mit den beiden schräg da durch. Mal sehen, ob sie’s machen. Mal sehen, wie weit sie über was rüberspringen.« Ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein.

Normalerweise gehen Esel am liebsten hintereinander. Meistens hab ich den ersten an einem etwa anderthalb Meter langen Führstrick. Und der zweite ist mit einem noch etwas längeren Strick am ersten festgebunden. Aber als wir da nun an diesem Bach standen, hatte ich sie beide an ihren Stricken. Einen rechts und einen links. Und ein Esel springt ja nicht so einfach über einen Bach. Da muss man schon vorgehen. Ich behielt also die Stricke in der Hand und sprang erst mal alleine rüber – oder ging über die Steine, ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Auf jeden Fall hatte ich mich noch kaum umgedreht, da machte der erste auch schon einen Riesensatz und stand auf einmal auf meiner Seite. Jetzt dachte ich natürlich, der andere springt hinterher. Ich zog, ich wartete – fünf Minuten Wartezeit muss man bei Eseln sowieso einkalkulieren –, aber er kam nicht.

Und dann stand ich da wirklich in diesem Wald – den einen hielt ich mit dem Strick fest, und den anderen hielt ich mit dem Strick fest, dazwischen der Bach – und dachte: »Oh! Jetzt bist du hier, was machste?« Im ersten Moment fiel mir gar nichts ein. Wenn Esel nicht wollen, wollen sie nicht. Das ist einfach so. Die stehen dann da und rühren sich nicht. Da könnte man den ganzen Tag warten. Man benutzt da ja oft das Wort störrisch. Aber damit hat das nichts zu tun. Esel müssen immer die Möglichkeit haben, eine Situation selbst zu erkennen. Wenn man zum Beispiel auf ner Landstraße geht und von hinten kommt ein Trecker und man geht auf einmal schneller oder schiebt sie zur Seite – das bringt gar nichts. Da denken sie nur: »Warum? Warum werde ich jetzt zur Seite geschoben?« Sie müssen selber sehen, woher das Geräusch stammt. Dann verhalten sie sich auch entsprechend.

Außerdem sind Esel von Natur aus vorsichtig. In Holland oder Ostfriesland gibt es ja manchmal diese Gitter auf dem Weg, damit die Kühe nicht rübergehen. Ein Esel würde das genauso wenig machen. Der hätte Angst, dass er mit seinen kleinen Hufen hängenbleibt. Oder bei einem kleinen Steg – da wäre es der Anblick des Wassers unter ihm, eventuell sogar nur das Geräusch des Wassers. Da sind alle ganz individuell. Ich denke, dass meinem zweiten Esel der Untergrund nicht geheuer war – das war ja alles morastig da – oder dass ihm die Stelle zu neu war. Womöglich lag es auch daran, dass ich selbst ein bisschen nervös war. Als ich da so stand und dachte: »Was machste jetzt?«, so was überträgt sich auf Tiere immer. Wenn ich ruhig bin, sind auch die Esel ruhig. Das ist schon mal amtlich.

Nun kam mir der Gedanke: »Vielleicht, wenn ich wechsle – vielleicht springt der Esel, der schon mit mir drüben war, dann auch wieder zurück.« Sprang ich also wieder auf die andere Seite – aber der wollte dann ebenfalls nicht mehr. Jeder Esel wollte auf seiner Seite bleiben.

Da fiel mir zum Glück ein, dass die beiden – und sie waren ja damals schon viele Jahre lang zusammen – niemals ohne einander irgendwo hingehen würden. Der eine oder der andere würde immer mitgehen. Das ist bei Herdentieren so. Ein Tier alleine geht nirgendwo hin.

Also ließ ich den, der noch drüben stand, los. Er hatte nur nen kurzen Führstrick um, sodass also nichts passieren konnte – der Strick sich nicht ums Bein wickeln oder im Busch verhaken konnte –, und ging mit dem anderen davon. Dann kuckte der drüben ganz dumm und machte einen Satz – aber wirklich wie ein Reitpferd! – über den Bach, und dort konnte ich ihn wieder nehmen, ihn sozusagen wieder einfangen. Wir gingen davon, und ich dachte: »Wie gut, dass Tiere einen solchen Zusammenhalt haben.«

Extrem merkwürdig und nicht verständlich

Erzählt von Uli Jonas, Kleinberghofen/Bayern

Wenn ich in Urlaub fahre oder auf Fortbildung oder so was, versuche ich immer, mich ordentlich von meinen Tieren zu verabschieden. Ich sag: »Ich geh soundso lange weg und komme dann und dann wieder.« Das tue ich deswegen, weil mein Pferd Juri mir das beigebracht hat. Vorher sagte ich einfach »Tschüss«. Nur gab es da immer Theater, wenn ich zurückkam. Immer! Normalerweise stand Juri ganz ordentlich am Putzplatz, mit allen vier Beinen, wo sie hingehören. Aber nach nem Urlaub stellte er auf einmal ein Bein hierhin und eins dahin, wich zurück ... Das ist natürlich nicht schlimm, aber es gab auch gröbere Sachen: dass er zum Beispiel die Grenzen nicht akzeptierte oder so was. Und immer nach dem Urlaub! Also sagte ich irgendwann: »Ich bin in acht Tagen wieder da« oder »in drei Tagen«. Und auf einmal war das nicht mehr! Ich dachte: »Das kann jetzt nicht wahr sein!« Aber dann behielt ich das bei, und seitdem ist alles gut. Selbst als ich jetzt mal etwas länger auf Sri Lanka war – es war hinterher richtig fein mit ihm.

Aber bei meinen drei Eseln – die ich genau wie Juri in der Therapie einsetze – hatte ich das beim letzten Mal offenbar vergessen. Und als ich wiederkam: Sie konnten nichts mehr. Gar nichts! Ich habe sie jetzt seit gut fünf Jahren. Und mittlerweile sind wir so weit, dass sie auf feine Signale reagieren. Also zum Beispiel: Du baust nen zarten Druck auf, und der Esel weicht in diese Richtung zurück. Meistens reicht es, wenn du ihm dazu die Hand aufs Fell legst. So was ging auf einmal gar nicht mehr. Das wurde komplett ignoriert. Oder wenn wir im Wald unterwegs waren, ließ ich sie oft auf nen Baumstumpf steigen – wie so ein Zirkuspodest –, das machten sie vorher wahnsinnig gerne. Aber jetzt auch nicht mehr. Null. Sie gingen sogar eher rückwärts und taten so, als könnten sie überhaupt nicht verstehen, was ich von ihnen will. Slalom konnten sie auch nicht mehr. Oder über ein Hindernis drübergehen. Was ja alles keine schwierigen Sachen sind, sondern Alltagssachen. Nix. Vorbei. Sie reagierten gerade noch auf ihre Namen – sie heißen Michl, Sophie und Zilly –, sie konnten so halbwegs ihre Hufe zum Auskratzen heben; das war’s. Und so kannst du natürlich keine Therapie machen.

Dann sagte ich mir: »Na ja, die fremdeln halt jetzt, brauch ich einfach Geduld« – und verbrachte viel, viel Zeit mit ihnen. Nur änderte das überhaupt nichts. Sie blieben total zurückhaltend. Normal sind sie sehr menschenbezogen und kommen her und wollen beschmust werden. Das machten sie alles nicht mehr. Sie begrüßten mich noch, aber – »bitte nicht streicheln!«. Allenfalls der Michl noch ein bissel – der ist der Verschmusteste –, aber eigentlich: »Nicht nötig! Echt nicht nötig. Musst nicht extra kommen. Schon in Ordnung.«

Und ich war eben relativ hilflos. Also beschloss ich: »Okay, fang ich halt wieder bei null an«, und hatte mich mit diesem Gedanken schon so langsam angefreundet. Ich fand’s zwar blöd, aber was willst du machen? Ich sagte mir: »Vielleicht ticken ja Esel so. Keine Ahnung.«

Und dann übte ich jeden Tag mit ihnen was ein. Nie was Großes. Immer nur Kleinigkeiten, damit sie und auch ich ein Erfolgserlebnis haben; ließ mir viel Zeit – aber sie machten fast gar keine Fortschritte. Und dann kämpfst du da jeden Tag um den Kontakt und um die Beziehung ... Bis einmal die Zilly – das weiß ich echt noch wie heute: Zuerst stand sie genauso distanziert da wie an den Tagen zuvor – plötzlich den Hals um mich rumlegte und gestreichelt werden wollte! Ich hätt heulen können. Ich dacht mir: »Sag mal, was ist denn jetzt los? Alles wieder gut oder was?«

Dann dachte ich natürlich: »Na ja, das wird wahrscheinlich nur bei der Zilly so sein, dass es wieder passt.« Aber nein: alle drei! Und sie konnten auch wieder alles: stiegen wieder aufs Podest, konnten wieder über Hindernisse gehen, konnten Slalom machen ... Das war wie: Schalter umgedreht! – und sie waren wieder so, wie ich sie vor dem Urlaub kannte. Sie waren wieder meine Esel.

Da fragte ich mich: »Wie lange waren die drei denn jetzt so beleidigt und haben allen – sich selber ja auch – das Leben schwer gemacht? Hm! Das waren doch zwei Wochen und ein bissel was, oder?« Dann überlegte ich: »Wie lange war ich eigentlich in Urlaub? Zwei Wochen und ein bissel was.« Daraufhin kuckte ich noch mal genau, wie lange ich in Urlaub gewesen war – achtzehn Tage – und zählte dann die Tage, die die so gefremdelt hatten. Und es waren achtzehn Tage! Ich bekam echt Gänsehaut: »Das gibt’s doch nicht. Ist das jetzt Zufall oder ...?«

Das weiß kein Mensch. Ich find das Ganze immer noch extrem merkwürdig und nicht verständlich. Und ich bezweifle immer noch, dass Tiere rechnen oder zählen können. Aber seitdem ich jetzt darauf achte, dass ich mich auch von den Eseln jedes Mal ordentlich verabschiede und sage: »Ich komm dann und dann wieder«, gab’s auch mit ihnen nie mehr ein Problem.

You don’t have to talk to those cows

Erzählt von Conrad Nolte, Hannover

Als ich mich nach dem Abitur fragte: »Was machst du jetzt?«, gab es zwei Richtungen, zu denen ich Lust hatte. Die eine war Meditation. Ich meditierte seit meinem dreizehnten Lebensjahr. Und die andere Richtung war Medizin. Ich komme aus einer Ärztefamilie – das lag also ohnehin in der Luft. Dann machte ich aber zwei Semester als Gasthörer bei den Medizinern mit und merkte, dass das nichts für mich war.

Etwa zur gleichen Zeit fing Maharishi – das ist der Begründer der Transzendentalen Meditation – mit einem Programm für alleinstehend lebende Menschen an. Und durch dieses Programm landete ich schließlich in den USA. Maharishi hatte dort Anfang der Neunziger eine Akademie in einem dreihundert Hektar großen Waldgebiet in North Carolina, in den Blue Ridge Mountains gegründet. Ende der Neunziger, als ich bereits da war, sollte eine kleine Kuhherde aufgebaut werden. In Amerika werden ja sogar der Milch viele Dinge zugesetzt. Vitamine, Mineralien und so was alles. Und wir wollten sicher sein, was in unserer Milch drin ist. Und wir wollten frische Milch. Außerdem hatte Maharishi sich mal dahin gehend geäußert, dass Kühe eine schöne Atmosphäre um sich herum verbreiten.

In Indien haben Kühe ja einen besonderen Status. Dort kommst du ins Gefängnis, wenn du eine Kuh tötest. Das ist wirklich ein Verbrechen. Du siehst auch überall diese riesigen Brahmabullen, die sich frei bewegen und die man nicht reglementieren darf. In meinen Info-Vorträgen erzähle ich den Leuten oft, dass sich, wenn man meditiert, einige psychologische Parameter verbessern. Einer davon ist Feldunabhängigkeit: dass man von äußeren Einflüssen nicht mehr so sehr im eigenen Wohlbefinden gestört wird, selbst wenn außen herum Chaos herrscht. Das erkläre ich oft an dem Beispiel, dass Kühe sich in Indien gerne auf die am meisten befahrenen Kreuzungen setzen. Erste Verkehrsregel dort ist ja: Wenn du deine Richtung änderst, dann hupst du. Deshalb wird da derart viel gehupt, dass die Autohersteller stärkere Hupen einbauen müssen, weil die konventionellen das nicht durchhalten würden. Das heißt, es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm. Abgasverordnungen gibt es ebenfalls kaum. Was wiederum heißt: Es gibt da sehr schlechte Luft und überhaupt Chaos. Alles, was Räder hat, und sei es noch so schief, darf sich da bewegen. Und dann sitzen diese Kühe mitten in diesem Durcheinander – die eine hat ihren Kopf bei der anderen auf der Schulter – und kauen wieder! Das ist Feldunabhängigkeit. Maharishi hat mal erklärt: Kühe befinden sich – wenn sie ohne Angst leben dürfen – von Natur aus in einem Bewusstseinszustand, wo sie mental tief in sich ruhen und andererseits hellwach sind.

Und ich hatte halt von Kindheit an eine starke Verbindung zu Kühen – gerade was diese Ruhe betrifft, die sie ausstrahlen. Und als unser Kuhprojekt konkreter wurde und es darum ging, wer sich nun eigentlich um die Kühe kümmern sollte, war ich derjenige, der sich meldete.

Jetzt lag aber unsere Akademie oben auf einem kleinen Bergrücken, und die Scheune, die wir für die Kühe benutzen wollten, befand sich in einiger Entfernung unten im Tal. Noch dazu war es eine ehemalige Pferdescheune, sodass erst mal einiges umgebaut werden musste. Wir brauchten einen Melkraum, den man gut säubern und desinfizieren konnte. Mit einem guten Abfluss und Strom für die Melkmaschine. Dann Wasser für die Kühe. Und auf der Weide musste ein Elektrozaun gebaut werden. All das nahm erst mal ein halbes Jahr in Anspruch.

Wir kontaktierten auch frühzeitig einen Kontrolleur der Behörden. Einfach, weil wir wissen wollten, worauf man bei einem Melkraum achten muss. Er war sehr nett und nahm mich und noch jemanden auf eine Kontrolltour durch verschiedene Molkereien mit, um uns unterschiedliche Möglichkeiten zu zeigen, wie man so was machen kann. Und wenn man in Amerika durchs Land fährt, hat man natürlich viel Zeit zu klönen. Er erzählte uns von seinem Vater, der Milchbauer war und ein derart inniges Verhältnis zu seinen Kühen hatte, dass er sie auch dann nicht schlachtete, wenn sie keine Milch mehr gaben, sondern sie ihr volles Leben ausleben ließ. Und wenn eine Kuh gestorben war, weinte er bitterlich einen Tag lang und beerdigte sie. Der Kontrolleur – ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß – sagte auch, dass man das bei vielen Bauern findet: diese Liebe zu den Kühen. Kühe zu halten ist ein way of life. Es ist eine Lebensart. Wenn du Kühe melkst: Das geht sieben Tage die Woche. Morgens und abends. Wenn du krank bist: Das ist keine Entschuldigung; die Kühe müssen gemolken und gefüttert werden. Und aus diesem intensiven Umgang heraus haben viele Bauern, selbst wenn sie sonst gar nichts mit Spiritualität oder Philosophie am Hut haben, tiefste emotionale Bindungen zu ihren Kühen.