9,99 €

Mehr erfahren.

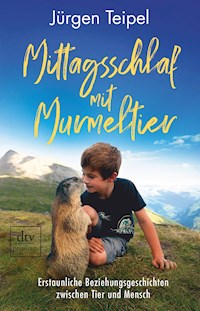

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Echt wahr: ein tierisches Lesevergnügen Ein Murmeltier, das in der Hütte einer Alphirtenfamilie ein- und ausgeht und es sich den Sommer über im Federkissen auf dem Kanapee bequem macht; ein Pferd, das seinem Reiter eine Lektion in Sachen Selbstvertrauen erteilt; der hässliche Waldrapp, der mit seiner inneren Schönheit das Herz eines Vogelschützers erobert – Jürgen Teipel hat berührende, skurrile und verblüffende Geschichten zusammengetragen, die allesamt zeigen, welch ausgeprägte Persönlichkeiten in Tieren stecken und wie nah sie uns in ihrem Empfinden sind. Trauer und Schmerz, Liebe und Eifersucht, Angst und Mut gibt es bei ihnen genauso wie bei uns Menschen. Kein Wunder, dass wir sie als Lebensbegleiter und Verbündete wahrnehmen. Um nicht zu sagen: als Glücksbringer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Jürgen Teipel

Mittagsschlaf mit Murmeltier

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Vorwort

Bis vor zehn Jahren hatte ich wenig mit Tieren zu tun und machte mir auch kaum Gedanken um Tiere. Am meisten noch dadurch, dass ich schon seit den Achtzigern kein Fleisch mehr aß, weil ich die Massentierhaltung einfach furchtbar fand (sicher aber auch, um nicht zur breiten Masse zu gehören, denn als Vegetarier war man damals noch eine Art Marsmensch).

Aber nun wurden mir im persönlichen Umfeld auf einmal Geschichten erzählt, in denen es auch immer wieder um besondere Erlebnisse mit Tieren ging. Dadurch merkte ich zum einen, wie unmittelbar so eine Tiergeschichte nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Zuhörern zündete, und zum andern, dass mein Leben einmal anders ausgesehen hatte. Dass Tiere für mich, vor allem zu Kinderzeiten, eine viel größere Rolle gespielt hatten.

Klar, Tiere sind anders als wir – aber sie sind auch nicht wesentlich anders. Ich glaube, wenn sie uns fremd vorkommen, dann deshalb, weil wir uns als Spezies so weit von unseren eigenen tierischen Wurzeln entfernt haben. Nicht nur, dass wir anders leben, wir haben oft auch keinen unmittelbaren Zugang mehr zu unserem Körper und unseren Gefühlen. Und bei den Tieren geht es gerade um diese Dinge. Nicht nur bei lebendigen Tieren, sondern auch in Geschichten; in ebenjener archaischen, uns oft unbewussten Vorstellungswelt, von der wir uns ebenfalls immer weiter entfernen. Ich merkte bei diesen Erzählabenden, dass oft schon einfache Wörter wie Känguru oder Grashüpfer genügten, um jedem ein Schmunzeln zu entlocken. Tiere bedeuten uns etwas. Sie sind eine grundlegendere Version von uns selbst.

Ich fragte mich also: Wie können wir den Bezug zu diesen Basics wiederherstellen, zu dem, was wir an Unschuld, an Spontaneität, an Körperlichkeit verloren haben? Und können uns Tiere bei dieser Wiederherstellung vielleicht sogar helfen? Diese Fragen wollte ich mir allerdings nicht vornehmlich auf intellektueller Ebene beantworten lassen, sondern, wenn man den Intellekt als eine von vielen menschlichen Sinnesebenen begreift, auf allen Sinnesebenen. Ich wollte auch etwas übers Sehen, Hören, Riechen, Schmecken erfahren. Über Freude, Trauer und Wut. Und zwar ganz direkt. Aus der persönlichen Erfahrung der Menschen heraus.

Dazu lag es natürlich nahe, erst mal meinen Bekanntenkreis abzuklappern. Eine befreundete Popsängerin erzählte mir von ihrem Arzt, der gleichzeitig auch Tierarzt war. Ich weiß noch, wie ich staunte. »Was? Du gehst zu einem Tierarzt?« Aber eigentlich passte es ganz und gar zu ihrer unkonventionellen Art – und machte mich neugierig. Also besuchte ich den Tierarzt – Christian Torp, er wohnt in der Nähe von Kiel –, um einen ganz normalen Arbeitstag mit ihm zu verbringen. Wir frühstückten, fuhren los. Ich fühlte mich sofort wohl mit ihm, netter Typ, wir waren gleich per du. Er erzählte, dass es heute um verschiedene kranke Pferde gehe.

Das erste Pferd – ein kleines schwarzes – stand alleine in einem niedrigen, eher düsteren Raum mit kleinen Fenstern – und wirkte einfach nur todtraurig. Es ließ sich so richtig hängen. Nun kam das, was Christian als »durchn Zoll gehen« bezeichnete. Erst mal kennenlernen. Alles ganz ruhig und gemächlich. Wir müssen noch zu vier oder fünf anderen Pferden im weiteren Umkreis von Kiel, aber wir scheinen ewig Zeit zu haben. Christian piekt mit dem Zeigefinger in eine weiche Stelle seitlich unter dem Ohr des Pferdes. Das ist seine Kontaktstelle, durch die er sich quasi einloggt. Er brummelt eine Weile vor sich hin, gibt sozusagen die Daten wieder, die er empfängt. »Du musst wieder fröhlicher werden«, sagt er. – Danach legt er dem Pferd ein bisschen die Hand auf. Meditiert ein bisschen vor sich hin. Und als wir rausgehen, steht Leonie – so heißt das Pferd – da wie eine Eins. Kuckt nicht mehr traurig aus dem Fenster. Sogar der Raum erscheint heller. Und das alles, obwohl Christian im eigentlichen Sinne nichts getan hat. Kein Mittel verabreicht hat. Nur seine persönliche Art von Akupunktur angewandt hat. Ohne Nadeln!

Und so geht das den ganzen Tag weiter. Pferde sind bissig – und sind es plötzlich nicht mehr (wobei in einem Fall das Bissigste an dem Pferd seine beiden Besitzerinnen zu sein schienen). Pferde zucken bei Berührung eines bestimmten Punkts vor Schmerzen zusammen – und dann nicht mehr … Christian löst Blockaden, wie er sagt, und er garantiert den Besitzern, dass diese Blockaden nie mehr wiederkommen. Und auch bei mir löst er ein paar Blockaden. Als ehemaliger Journalist ist mir die Skepsis, das kritische Hinterfragen, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber sogar ich muss mir am Ende des Tages eingestehen, dass ich noch kaum etwas Beeindruckenderes erlebt habe als diese Tour mit Christian Torp.

Danach kamen noch viele weitere Begegnungen mit Menschen, die zu Tieren eine enge Beziehung aufgebaut hatten. Zum Beispiel mit der Reittherapeutin Sibylle Wiemer, die ich insgesamt drei Mal an verschiedenen Orten traf und die mir von ihrem Pferd Piko erzählte, mit dem zusammen sie eine junge krebskranke Frau in den Tod begleitet hatte.[1] Oder mit Martina Schiestl, mit der ich im überdachten Innenhof eines Wiener Cafés saß, während sie mir fast drei Stunden lang von ihrer Arbeit mit Raben berichtete, für die sie – eine kluge, junge Forscherin – so richtig brannte.

Ich besuchte den Künstler René Nebas in dessen ich-weiß-nicht-wie-vieleckigem Wohn- und Arbeitstempel und war fasziniert von der Schilderung seiner Freundschaft mit einem riesigen Hängebauchschwein; saß bei der achtundsiebzigjährigen Frau Walser in der Küche, bei offenem Fenster, mit Blick auf die Arche, die sie aus ihrem Garten gemacht hatte, voll von Tieren; traf mich mit Maria Anna Müller und Rolf Beutler auf ihrer Hochalp an der Schweizer Grenze zu Italien und ließ mir von Rolf etwas über seine cleveren, mutigen Hüte- und Herdenschutzhunde erzählen, während die Helden der Geschichten unter dem Tisch lagen und hin und wieder entschieden darauf drangen, jetzt sofort gestreichelt zu werden.

Und schließlich die letzte Geschichte: die von Tierkommunikatorin Karin Müller, auf die Christian Torp mich schon vor Jahren aufmerksam gemacht hatte. Aber Tierkommunikation – das war mir damals doch allzu esoterisch erschienen. Jetzt dagegen: Überhaupt kein Problem! Natürlich erzählte sie immer wieder von Situationen, die außerhalb meiner Erfahrungswelt lagen. Aber dass da jemand aus echter, eigener Erfahrung sprach, das war mir völlig klar. – Und auf einmal erwähnte sie Sibylle Wiemer, deren Therapiepferde Piko und Leo ihrem Kind überhaupt erst ein schmerzfreies Leben ermöglicht hatten. Das neun Wochen alte Baby hatte das, was man früher als Schiefhals bezeichnete, weshalb es ständig schrie. Aber den drei, vier Ärzten, bei denen Karin bis dato gewesen war, war nichts Besseres eingefallen, als Medikamente gegen Dreimonatsblähungen zu verschreiben. Man erinnere sich: Sibylle Wiemer hatte mir viele Jahre zuvor in ganz anderem Zusammenhang von genau jenem Piko erzählt. Ich hatte das Gefühl: Ein Kreis schließt sich. Ich bin angekommen. Das Buch ist fertig.

Und vielleicht schloss sich sogar noch ein anderer Kreis. Denn als ich ein Jahr alt war, war bei mir ebenfalls eine Art »Schiefhals« diagnostiziert worden. Das Problem lag nur ein bisschen weiter unten. Im mittleren Rücken. Und ich hatte mir im späteren Leben oft gewünscht, dass es damals schon so sanfte Methoden wie die Pferdetherapie gegeben hätte. Was natürlich Anfang der Sechziger nicht mal denkbar war. Meine Mutter hatte nur die Wahl zwischen mehr oder weniger drakonischen Maßnahmen, die sich viele Jahre hinzogen – und konnte von Glück sagen, dass ich ein Tier hatte, den Wellensittich Kasimir, der auf mich aufpasste, wenn sie kurz mal Kohlen aus dem Keller holte. – Ich erinnere mich sehr gut an Kasimir. Ich nannte ihn Hansi, weil ich »Kasimir« nicht aussprechen konnte. Er saß oft auf dem Rand meines Gitterbettchens. Und in meiner kindlichen Vorstellungswelt – oder sagen wir es so: Ich wusste, dass er eine erwachsene Seele war, die auf mich aufpasste. Dass ich bei ihm aufgehoben war. Und das war bei mir Teil der Heilung.

Jürgen Teipel

Schondorf am Ammersee

im Dezember 2020

www.jteipel.com

Glücksklee

Erzählt von René Nebas, Buchloe/Ostallgäu

Das Ganze war ne echte Schnapsidee von mir. Meine Frau hatte das Kostüm für die hiesige Faschingskönigin gemacht. Und dann waren wir hier bei der Eröffnung von diesem Faschingsball mit einem Freund beim Schnapstrinken und ich denk: »Jetzt könnte ich mir hier draußen« – wir waren drei Jahre zuvor aus München hergezogen – »doch auch mal ganz was anderes halten als den üblichen Hund.« Und unser Freund hat halt jemanden gekannt, der Hängebauchschweine gezüchtet hat.

Ein paar Tage später bin ich zu dem Stall von diesem Züchter gefahren – und war erst mal ganz schön betroffen. Die Schweine hatten’s echt nicht schön da. Enge Verschläge, in die sie gerade mal so reinpassten. Die wurden gehalten, damit sie geschlachtet werden. Punkt! Das war ganz klar. Die sind am Spieß gelandet. Das waren Spanferkel.

Jetzt lag dieser Stall aber in einer Gegend, in der viele Wildschweine unterwegs waren. Und eines der Hängebauchschweine hatte Junge von einem Wildschwein-Eber gekriegt. Mischlinge also. Mit längeren Schnauzen als reine Hängebauchschweine. Und ganz kurzen Beinen. Aus diesem Wurf holte ich mir ein wirklich winziges und superfreches Schweinchen. Wutz. Bis dahin hab ich gar nicht so viel Erfahrung mit Tieren gehabt – musste mich jetzt also richtiggehend reinschaffen in die Materie. Weil, es gibt ja auch keine Erziehungsanleitung für Schweine. Das hat lange gedauert, bis ich mir ihr Vertrauen erarbeitet hatte. Die hat sich am Anfang sehr zurückgezogen. Das war, warum auch immer, so eine Art Grundscheu dem Menschen gegenüber. Immerhin durfte ich ihr was zu essen geben. Aber danach war’s gleich wieder so: »Okay, und jetzt hau ab.« Das brachte sie mit einer derartigen Bestimmtheit rüber – ich hab einen Riesenrespekt bekommen vor dieser Instinktschlauheit, die sie an den Tag gelegt hat.

Oder, ähnliche Situation: Kohl oder Pilze mochte sie überhaupt nicht. Das wurde beschnuppert: »Nee!« Ich dacht’ mir oft: »Mann, das ist doch lecker! Das kannst du doch mal probieren!« Aber da war nichts zu machen. Da hat sie ihren eigenen Kopf gehabt. Total. Und sie war auch in keiner Weise unterwürfig. Noch dazu hat sie ganz schnell gecheckt, wo meine eigenen Unsicherheiten waren. Die hat mich echt getestet. Zum Beispiel wollte ich unseren Garten ja auch zu ihrer Heimat machen. Zu ihrem Revier – in dem sie sich frei bewegen kann. Aber sie hat ständig alles aufgewühlt. Klar. Aber ich hatte halt erst kurz zuvor jeden einzelnen Baum, jeden Strauch, jedes einzelne Pflänzchen, das hier steht, selber eingepflanzt. Da war ich mit ihr echt oft am Rand des Wahnsinns. Es hat einfach nicht funktioniert. Dann hab ich gesagt: »Okay, wenn das nicht aufhört, kann ich dich nicht mehr laufen lassen. Dann muss ich dich einsperren. Obwohl ich das gar nicht will. Das musst du jetzt endlich checken, verdammte Scheiße!«

Im Grunde ging es da um ne klare Ansage: Da ist die Grenze! Und zwar ne richtige Grenze. Das ist mir teilweise schwergefallen. Auch wegen dieser romantischen, naiven, manchmal auch einfach dummen Sicht auf Tiere, zu der viele Menschen neigen. Bis mir klar wurde: Schweine brauchen das! Die gehen ja teilweise ganz schön ruppig miteinander um. Hier am Lech gibt’s einen Wildpark, in dem ich das öfter beobachten konnte. Das ist fast archaisch. Als Mensch rempelst du einen nervigen Zeitgenossen nicht einfach aus dem Weg. Schweine tun genau das. Und akzeptieren auch nur das. Die können ja nicht sagen: »Hier ist mein Platz! Schluss! Punkt!« Also stellen sie Körperkontakt her. Aber dann ist’ auch wieder gut. Das hat eine große Eindeutigkeit und Klarheit. In der Rotte gibt es nichts, was unterschwellig oder hintenrum eine Rolle spielt. Und deswegen ist das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Schweinen elementar. In der Rotte sind die unschlagbar. – Was dann auch ein wesentlicher Faktor in der Beziehung zwischen der Wutz und mir gewesen ist. Ich war in gewisser Weise ihre Rotte. Und sie war meine. Natürlich gab’s für mich immer noch meine Familie. Ich bin ja kein isolierter Mensch. Aber sie und ich waren eine eigene Gemeinschaft.

Wichtig war da auch das gemeinsame Spazierengehen. Heute ist hier alles zugebaut. Aber damals konnte man noch vom Garten aus über einen Trampelpfad auf die Weide gehen. Da kam sie dann hinter mir hergelaufen. Und die Katze hintendrein. Das war oft wie so ne kleine Prozession.

Rückblickend war das vielleicht eine meiner glücklichsten Zeiten im Leben. Wir haben uns ins Gras gelegt. Ich konnte Gras und Erde riechen. Es war alles sehr sinnlich. Das Wort »Glücksschwein« bekam auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ich konnte das, was damit gemeint ist, ganz direkt erfahren. Ich fand auch auf einmal ständig vierblättrige Kleeblätter. Über die Jahre eine absolut irre Zahl. Ansonsten bin ich eher ein luftorientierter Mensch. Aber dadurch, dass ich mit einem durch und durch erdverbundenen Tier unterwegs war – ein Schwein gräbt in der Erde, es wühlt in der Erde –, bekam ich auch selber viel mehr Bezug zu diesem Element.

Und das drückt unsere Beziehung auch insgesamt aus. Ich war ja hier als Künstler mit einem für die hiesige Umgebung völlig absurden Haus eingeschwebt. Und zwar hatte ich die drei Grundbereiche des menschlichen Lebens – Körper, Geist und Seele – in drei Grundformen übertragen: Kreis, Quadrat und Pyramide. Das durchzieht unser Haus bis ins kleinste Detail, bis in die Waschbecken, in die Säulen. Ganzheit! Für die Leute hier waren wir natürlich erst mal Außerirdische. Das hat eine Weile gedauert, bis wir akzeptiert wurden. Und deswegen war ich oft einsam. Trotz der Familie. Da war die Wutz ein großer Trost. Sie bedeutete für mich: einzuwurzeln. Ich hab mir zwar oft vorgestellt, ich wachse mit den Bäumchen im Garten mit; aber sie hat das noch mal auf eine ganz andere, emotionale Weise geschafft.

Deshalb hat’s mich dann auch sehr irritiert, dass ihr schon relativ früh die Augen zugewachsen sind. Sie bekam immer mehr von diesen schweren Hautwülsten im Gesicht und konnte dadurch immer weniger sehen. Da habe ich noch ein Bild im Kopf – da war sie eineinhalb Jahre oder so was. Sie war weggelaufen und ich war eigentlich stinkig. Aber dann seh ich sie hinten auf dem Feld stehen und alle Kühe um sie rum. Was sie sicherlich nur undeutlich erkennen konnte. Sie merkte nur: »Da sind irgendwie diese großen Schatten und die wollen mir anscheinend was.« Und sie immer – ganz todesmutig: zwei Schritte vor! Und wieder zu- rück! Und wieder vor! Das war wie bei David gegen Goliath; gegen eine ganze Herde von Goliaths! Da kam auch wieder ihre archaische Einstellung rüber: »Ich gebe hier keinen Zentimeter preis. Leckt mich am Arsch! Ich werde mich wehren, bis zum Letzten.« Die Kühe waren wahrscheinlich nur neugierig. Aber sie hat sich halt bedroht gefühlt. Und dann musste ich ihr natürlich helfen.

Mit alldem war’s aber ab dem dritten Jahr ganz vorbei. Dann hat sie nämlich gar nichts mehr gesehen. Was dann noch übrig war, das waren ihr Geruchssinn – der war aber wirklich extrem gut ausgebildet – und ihr Gefühl für Stimmungen. Sie war da wie ein Seismograf. Schweine spüren ja genau, welche Stimmung du hast. Ähnlich wie Katzen. Aber sie lassen sich davon noch weniger beeinflussen. Sie bleiben sie selbst. Oder auch ihr Genussgefühl. Wenn die Wutz manchmal in ihrer Suhle lag – im Sommer haben wir ihr mit dem Gartenschlauch immer so ne kleine Schlammecke gemacht –, dann war das Happiness pur. Zweihundert Prozent! Das war für mich wie so ne Botschaft an uns Menschen: So funktioniert Glück. Die Hingabe an den Moment – bei ihr war die absolut. Ich hatte ihr eine schöne große Hütte aus Holz gebaut. Richtig gut isoliert. Und wenn ich ihr da frisches Stroh vom Bauern reingelegt hab: Das war ihr Paradieschen. Oder der Malerfilz, den ich ihr vor die Tür gehängt hab, damit’s nicht so zieht. Den hat sie zu sich reingezerrt, sich darin eingewickelt, ihn geradezu zerlegt, drauf rumgekaut … Und dieses Schmatzen, das sie dabei von sich gegeben hat – du hast gemerkt: Sie liebt das!

Und so ging das immerhin insgesamt dreizehn Jahre – in denen sie’s meistens gut hatte, glaube ich. Im Sommer lagen wir auf dem warmen Terrassenboden … Es war richtig muppig. Richtig family-mäßig. Nur, irgendwann gab’s halt körperlich immer mehr Einschränkungen für sie. Mit acht kam sie wegen ihrem Umfang – sie war inzwischen unglaublich voluminös – so langsam nicht mehr ins Haus. Aber vorher – die konnte jede Tür aufmachen! Natürlich kam sie nicht an die Klinke, aber sie wusste, wie sie mit der Schnauze das Schloss so zum Vibrieren bringen kann, dass die Tür aufgeht. Ich hab mich oft gefragt: »Wie kriegt die das hin? Das wären ja geniale Einbruchsmethoden!« Sie konnte auch die Tür zu meinem Atelier öffnen. Dort war sie besonders gern; auch während der Malkurse, die ich gebe. Die Kinder haben das geliebt. Aber in den letzten Jahren hat sie die Stufe von der Terrasse nach drinnen nicht mehr gepackt. Und ganz am Schluss hat sie sich auch sonst zurückgezogen und wollte kaum noch an unserem Leben teilnehmen.

In den letzten sechs Monaten fing sie dann an zu schreien. Ein ganz hoher Ton, den sie vorher nie von sich gegeben hatte. Und der kam immer wieder. Der Arzt sagte: »Da können wir nicht viel machen, weil, man weiß nicht, was es sein könnte. Das kann Krebs sein …«, sie hatte hinten schon ein Geschwür. Und dann sagte er: »Das macht keinen Sinn mehr.«

Also hab ich mich entscheiden müssen, sie einschläfern zu lassen; hab mich vorher natürlich erkundigt, wie das sanft vonstattengehen kann. – Und dann kam der mit einer riesigen Spritze! Einer Pferdespritze, in die eine ordentliche Dosis passt. Die hat sie dann auch bekommen. Und dann hätte man zwei, drei Stunden warten sollen. Dann kam der wieder – aber sie hat nur friedlich vor sich hingeschlummert! Und geschnarcht! Sie war mit der Pferdespritze nicht totzukriegen. In diesem Moment hat’s mir das Herz zerfetzt. Ich fand das derart schlimm. Dann hat er die Dosis erhöht. Und schließlich war’s so weit. Sie war tot.

Als der Arzt weg war, bin ich hier im Haus gestanden und hab geheult wie ein Wolf. Irgendwie ist der Schmerz nicht anders aus mir rausgekommen. Ich hab so richtig gemerkt, wie tief ich mit ihr verbunden war. Dann hab ich sie auf einen Schubkarren gelegt, weil sie ja entsorgt werden musste; am nächsten Tag sollte der Transporter kommen. Ursprünglich hatte ich sie hier begraben wollen; aber das war nicht gestattet. Also bin ich mit dem Schubkarren auf die Terrasse, hab mir einen Stuhl geholt, eine Flasche Rum aus Kuba, die ich noch hatte, und ne Zigarre aus Kuba, die ich eigentlich gar nicht rauchen wollte. Und dann hab ich da den Rum in mich reingeschüttet, mir die Zigarre angesteckt – irgendwann war mir schlecht und ich war so besoffen, dass ich reihern musste. Aber das war eben mein Versuch, den Abschied zu gestalten. Ich hab Rauch an sie rangeblasen; bin noch mal alles durchgegangen, so als ob ihre Seele noch da wär’, weil ich wusste: wenn ich das nicht mache, hängt mir das ewig nach; und konnte mich so von ihr verabschieden. Trotzdem war’s sehr, sehr schlimm. Gerade die ersten Tage. Niemand mehr, dem du das Essen bringst. Keine Fellpflege. Kein gar nichts.

Als der Transporter dann kam, konnt’ ich’s nicht mit anschauen. Ich hab sie vor dem Haus hingestellt und musste verschwinden. Mit toten Menschen kann ich durchaus umgehen. Oder mit toten Tieren. Aber wenn ein Freund von dir in einem Müllwagen entsorgt wird – das ist so ohne jegliche Würde; das wollte ich nicht als letzten Eindruck mitnehmen. Und deswegen wird’s hier auch nie mehr ein Schwein geben. Definitiv. Dieser Zeitabschnitt ist abgeschlossen. Es war ne einzigartige Beziehung. Solitär in meinem Leben.

Der Pinguin, der immer nieste

Erzählt von Heide Schulz-Vogt, Warnemünde

Das ist sehr lange her. Das war 1996. Da hab ich, zusammen mit einer anderen deutschen Doktorandin, für ein gutes Jahr in nem kleinen chilenischen Fischer- und Badeort gewohnt, in der Nähe von Concepción, wo auch ne kleine meeresbiologische Station ist. Und weil wir mitten unter den Fischern gelebt haben, kannten die uns natürlich alle und brachten eines Tages einen jungen Pinguin vorbei, der am Bauch einen Ölfleck hatte und vollkommen entkräftet war.

Wir Menschen bemerken Ölteppiche im Meer ja meist nur, wenn sie entsprechend groß sind. Aber dass Schiffe mal ein bisschen Öl verlieren oder es auch absichtlich ablassen, das passiert dauernd. Das ist für die Vögel ein großes Problem, denn sie pflegen ihr Gefieder sehr. Sobald sie dreckig sind, fangen sie an, sich zu putzen. Das ist ein ganz tiefer Instinkt bei denen. Und dadurch fressen sie quasi dieses Öl – das sich anschließend um die Magenwände legt, sodass sie verhungern.

Bei Alexander – so nannte ich den Pinguin, weil er wahrscheinlich ein Humboldtpinguin war; genau konnte ich das nicht sagen, weil er noch nicht ausgefärbt war – war das eigentlich nur ein kleiner Fleck. Aber das reichte. Er war ganz abgemagert. Du konntest die Rippen fühlen. Und er konnte gar nicht mehr stehen. Er lag nur noch. Noch dazu war er ordentlich erkältet. Hat immerzu geniest. Weil er eben seine Fettschicht verloren hatte, die die Pinguine schützt.

Ich hab dann erst mal das Öl von ihm entfernt. Hab das mit Spülmittel, aber auch mit ein bisschen Lösungsmittel, vorsichtig rausgewaschen. Und dabei hat er mir wirklich schlimm in die Arme gehackt. Pinguine haben eine ganz fiese Spitze vorne am Schnabel. Damit ziehen sie so richtig durch. Die sind ausgesprochen wehrhaft. Das würde man nicht denken. Ich hatte richtig ein paar Narben ne Zeit lang. Was natürlich auch eigene Doofheit war. Ich hätte mich ja besser schützen können. Aber ich war halt überfordert mit der Situation.

Deswegen hab ich den Direktor vom »Zoo am Meer« in Bremerhaven angerufen, was damals noch ein ziemlicher Aufwand war und teuer. Den kannte ich, weil ich ihm mal ne Schlange vermacht hatte, und wusste von daher, dass er sowohl Pinguine hatte als auch nach dem Ölunglück vor den Shetland-Inseln ein paar Jahre zuvor ganz viele Basstölpel aufgenommen hatte und sich von daher mit ölverschmierten Vögeln auskannte. Der konnte mir dann zum Glück ein paar Hinweise geben, was ich machen soll. Vor allem, dass ich dem Pinguin Maiskeimöl geben soll – das ist sozusagen wie Rizinusöl, also Abführmittel –, damit das Erdöl wieder rausgespült wird. Und er sagte mir auch, welches Gewicht der Pinguin haben muss, bevor ich ihn wieder aussetzen darf.

Ich bin dann, auf seinen Rat hin, zum Tierarzt in die nächstgrößere Stadt gefahren, der dem Pinguin gleich mal Vitaminspritzen verpasst hat. Und was ich da wirklich rührend fand: Der Tierarzt, der bestimmt nicht viel verdient hat, hat es abgelehnt, von mir Geld für die Behandlung zu nehmen. Er sagte, das sei ja ein Wildtier, und dafür müsse ich doch nicht bezahlen.

Und was vielleicht auch noch schön ist zu erwähnen: Unser Status im Dorf hat sich dadurch, dass wir diesen Pinguin aufgenommen haben, total geändert. Die Lateinamerikaner halten uns Europäer ja gern für egoistisch. Und nun taten wir etwas, was eindeutig nicht unserem eigenen Vorteil diente. Seitdem waren wir sehr viel beliebter.

Der Tierarzt hat mir dann auch noch Spritzen mitgegeben, damit ich den Pinguin spritzen kann; vorne in den Brustmuskel rein. Und schließlich hab ich von ihm noch den Trick gelernt, ein bisschen Klebeband an die Spitze vom Schnabel zu machen; damit der Pinguin den Schnabel nicht mehr aufkriegt und mich nicht hackt.

Obwohl ich sagen muss: Alexander ist schon am Tag, nachdem ich ihn aufgenommen hab, ganz zahm geworden. Er hat sofort verstanden, dass ich ihm nichts Böses will. Er hat auch gleich Futter angenommen. Aus der Hand. Der war natürlich heilfroh, dass er überhaupt was zu essen hatte. Ich hab ihm von vornherein immer einzelne Fische gegeben … Die durften nur nicht zu groß sein. Deswegen haben mich die Fischer die ganze Zeit kostenlos mit Fischen versorgt. Mit Sardinen hauptsächlich. Die hab ich in Portionen eingefroren. Und dann hat er so zwei, drei Beutel davon pro Tag gegessen. Was manchmal ein bisschen eklig war, denn wenn du Sardinen wieder auftaust, halten die nicht mehr so gut zusammen. Und der Pinguin hat, wenn er satt war, die letzte Sardine oft in den Schnabel genommen und dann den Kopf geschüttelt. Sodass ich überall Sardinenteile hatte. Ich hab monatelang nach Sardinen gerochen. Seitdem esse ich keine Sardinen mehr.

Was auch nicht schön war: Weil er nach wie vor nicht stehen, sondern nur kriechen und liegen konnte, hat er nachts in einer Fotoschale gelegen. Das reichte schon, um ihn unter Kontrolle zu haben. Ich hab die natürlich ausgepolstert, mit Papier und so. Aber er hat sich immer wieder das Gefieder eingesaut, mit dem Öl und der Kacke, die hinten rauskam. Ich musste ihn täglich baden, um das wieder rauszukriegen. Und hinterher einpudern mit Babypuder, damit er schneller trocken wird. Und föhnen und alles.

Aber ich glaube, dass es ihn im Endeffekt auch gerettet hat, dass er nicht alleine war. Der brauchte die Nähe ganz stark. Pinguine sind ja ungeheuer soziale Tiere. Und sehr, sehr intelligent. Ich hab mehrere Vögel großgezogen; und das war mit das Intelligenteste, was ich an Vogel erlebt hab. Sobald er ein bisschen mobiler war, ist er immer auf meine Füße gekrochen und hat sich da draufgelegt, wenn ich mikroskopiert habe; und hat auch die ganze Zeit mit mir interagiert; hat sich mit mir unterhalten. Ich musste natürlich lernen, seine Laute nachzuahmen. Aber offenbar hat er meinen harten Akzent hingenommen. Er hat schon verstanden, dass ich ihn meine.

Und er war ungeheuer neugierig. Was ja auch ein Zeichen von Intelligenz ist. Pinguine sind sehr, sehr mutig. Bis hin zu – verrückt. Draufgänger. Absolute Draufgänger. Die nehmen das in Kauf, dass sie stürzen, dass sie purzeln … Das ist denen vollkommen egal. Alexander hat später wirklich alles erkundet, ist überall hochgeklettert, ist runtergefallen, hat sich irgendwie durchgearbeitet, hat ständig gesucht: Was findet er noch Interessantes? Und wenn er mich nicht mehr sehen konnte, hat er mich gerufen. Erst leise – wie alle Vögel das eigentlich machen – und dann immer lauter. Aber nicht hilflos. Eher anlehnungsbedürftig. Und wenn ich geantwortet hab, ist er schnell angelaufen gekommen.

Aber das Witzigste war ja – kannst du dir das vorstellen? – ein erkälteter Pinguin, der immer niest. Man glaubt es kaum, wie niedlich so ein kleiner Vogel im Frack ist, wenn man mit ihm interagiert; wenn er mit ausgebreiteten Armen auf einen zugelaufen kommt und dann auch noch »Tschi!« macht. »Tschi. Tschi!«

Wegen seiner Erkältung hab ich ihn den Winter über bei mir im Labor gehalten – auch nachts, weil da wenigstens ne Heizung war. Im Rest des Gebäudes gab’s gar keine. Und bei uns zu Hause auch nicht. Außerdem konnte ich ihn da wirklich nicht mitnehmen. Das muss man sich auch klarmachen. Was die alles reinfressen, kommt ja hinten wieder raus. Und das riecht immer noch nach Fisch. Deswegen war’s schon sehr lieb von unseren Hausmeistern, dass sie toleriert haben, dass ich ihn nachts im Labor lasse. – Das war allerdings ein ziemlich runtergekommener Laborraum. Und ich habe immer gründlich saubermachen müssen. Daher hab ich, als Alexander wieder bei Kräften war, auch versucht, ihn nachts auf einerSeite vom Labor einzusperren. Damit ich am nächsten Morgen nicht das ganze Labor wischen muss, sondern nur die Hälfte. Ich hab da Bretter davor gemacht und Kisten hingestellt und so weiter. Aber es wurde zunehmend schwieriger, ihn damit aufzuhalten. Der hat – mit wachsender Mobilität – immer irgendwie ein Schlupfloch gefunden und ist dann in der Station rumgelaufen. Ich hab gesagt: »Wenn der Vogel auch noch fliegen könnte, könnte ich ihn gar nicht mehr einsperren. Da hätte ich keine Chance.« Ein richtiger Ausbrecherkönig war das.

Aber dass er jetzt versucht hätte, raus und ins Meer zurückzugehen, das – eigentlich gar nicht. Als er wieder richtig stark war und laufen konnte, hab ich mit ihm täglich Spaziergänge gemacht. Draußen am Strand. Die Station war ja direkt am Strand. Ich hatt’ am Anfang nur Angst vor den vielen streunenden Hunden, die’s da gibt. Aber die legen sich nicht mit Pinguinen an, wie sich rausgestellt hat. Weil Pinguine so fies sind – die lassen die Hunde, sogar große, erst ganz nah ran und dann hacken sie ihnen in die Nase. Das haben die alle gelernt.

Aber wirklich abgehauen ist er auch hier nicht. Hätte er ja jederzeit tun können. – Wenn er zu direkt aufs Meer zugestrebt ist, hab ich ihn zurückgerufen. Das hat gereicht. Es war dann zwar schon Sommer, aber ich wollte ihn lieber noch weiter hochpäppeln, damit er noch etwas dicker wird. Denn je dicker er war, desto geringer war die Gefahr, dass er im Wasser auskühlt. – Es hat überhaupt erstaunlich lange gedauert, bis er sich vollkommen erholt hatte. Was mir noch mal die Grausamkeit von diesen Ölteppichen klargemacht hat.

Aber irgendwann war’s dann endlich warm genug – und er war schon wieder so dick, dass er nicht mehr in nem geheizten Raum bleiben musste. Die Hausmeister haben mir dann hinten im Aquarienbereich ein Ställchen für ihn gebaut. Das hatte den Vorteil, dass da alles gefliest war und man das einfach mit dem Schlauch abspritzen konnte. Dann hab ich ihn eben immer von dort abgeholt und bin mit ihm spazieren gegangen … Und irgendwann ist er auch mal ins Wasser. Ich dachte natürlich, er ist weg. Aber er ist wieder zurückgekommen. Das hat sich noch ein paar Mal wiederholt. Im Lauf der Zeit ist er immer länger schwimmen gegangen. Was ja genau das war, was ich wollte. Ich wollte ihn ja nicht als Haustier behalten, sondern ihm ermöglichen, dass er sich nach und nach wieder unabhängig macht.

Und eines Tages ist er halt gar nicht mehr zurückgekommen. Er hat mich allerdings noch mal besucht – ein paar Wochen später. Da stand er dann zwar nicht an der Tür und hat auf mich gewartet; aber er hat sich am Strand rumgetrieben – ist sicherlich gezielt wieder in unsere Bucht gekommen und hat gekuckt –, hat mich auch erkannt, ist auf mich zugelaufen … Ich konnte ihn sogar anfassen, kraulen – was du mit einem fremden Pinguin lieber nicht machen solltest; aber danach ist er halt wieder los. Das ist so bei Vögeln. Das machen sie mit ihren Eltern genauso. Und ich denke auch, er ist gut klargekommen. Er war alt genug, dass er fischen konnte; jagen konnte … Ob er jetzt Glück hatte im Leben oder gleich in den nächsten Ölfleck geraten ist oder an der nächsten Ecke ein Orca daherkam, das kann ich natürlich nicht sagen …

Aber ich hatte erst vor Kurzem – also mehr als zwanzig Jahre später – ein witziges Erlebnis vor Namibia. Da lagen wir gerade mit der »Meteor«, unserem Forschungsschiff, »auf Station«. Das bedeutet, dass man eine Koordinate im Meer hat, wo man das Schiff anhält, um Proben nehmen zu können. Da stand ich hinten am Heck und hab im Wasser ne Gruppe von Pinguinen gesehen. Und zwar auch wieder junge. Und die kamen näher ran. Dann hab ich die gerufen – und die haben geantwortet. Und waren ganz aufgeregt. Haben immer gekuckt. Weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass von so nem Schiff ein Pinguinruf kommt. Ich hab bestimmt ne halbe Stunde dagestanden und mich mit denen unterhalten. Ich meine, die haben bestimmt gemerkt, dass da kein anderer Pinguin ruft; die fanden das nur interessant, dass ich solche Geräusche von mir gebe. Aber ich hab meine Antwort ein bisschen korrigiert – weil die natürlich auch anders klangen; hab versucht, das besser nachzumachen – und dann ging das. Aber ich hatte ja auch genügend Vorerfahrung. Schließlich hab ich fast ein halbes Jahr mit einem Pinguin zusammengelebt, tagsüber.

Das Rabenmädchen

Erzählt von Martina Schiestl, Innsbruck

Ich hab meine Masterarbeit in Biologie gemacht. Danach hat mir Thomas Bugnyar von der Uni Wien einen Job als Trainerin an der neuen Forschungsstation am Haidlhof angeboten. Dort hatten wir eine Handaufzucht von Krähen und von Raben. Unser Team war dafür verantwortlich, die Vögel aufzuziehen und – damit sie keine Angst haben vorm Menschen – zu prägen; in erster Linie dadurch, dass sie viel mit uns zusammen waren, dass wir gewissermaßen ihre Eltern waren, die einfach die ganze Zeit alles mit ihnen gemeinsam gemacht und sie auch auf die Experimente vorbereitet haben.

Die Schwierigkeit dabei ist, dass Corviden – also Rabenvögel – neophob sind. Das heißt, sie haben Angst vor neuen Dingen – oder sind sich zumindest unsicher, wie sie darauf zugehen sollen. Wenn ich einen Raben mit einem neuen Gegenstand in der Voliere konfrontiere, reagiert er zuerst negativ darauf; weil er das nicht kennt und weil er das nicht mag. Und für unsere Arbeit mit den Vögeln war’s halt sehr wichtig, dass sie möglichst wenig Neophobie zeigen gegenüber allem. Gegenüber der Voliere; bestimmten Menschentypen gegenüber: Männer, Frauen, Kurzhaar, Langhaar, kein Bart, Bart, Brille, keine Brille, Kapuze auf, Kapuze nicht auf, Handschuhe an, Handschuhe nicht an … Und nachdem die Vögel auf dem Haidlhof in sozialen Gruppen leben können, war es für uns auch wichtig, ihnen von Anfang an zu zeigen, dass sie für die individuelle Arbeit kurz aus der Gruppe herausgenommen werden können, ohne dass das für sie Stress bedeutet.

Und das ist halt eine unglaublich intensive Erfahrung, wenn man sechzehn, achtzehn Stunden am Tag mit den Vögeln verbringt; weil man sie am Anfang ja mit der Hand füttern muss. Das geht von sechs in der Früh bis elf, zwölf Uhr nachts. Dann schläft man ein bissel. Meistens neben dem Nest. Und am nächsten Tag in der Früh geht’s wieder weiter mitm Füttern. Und mit allen anderen Dingen.

Aber dadurch baut sich halt eine Beziehung auf. Man sitzt manchmal da – ich denke jetzt vor allem an Situationen, in denen die Vögel schon größer sind –, hat sie gerade gefüttert; und dann wird der Vogel müde und legt seinen Kopf über deinen Arm drüber und schläft. Da geht einem einfach das Herz auf; weil das ja auch von Vertrauen zeugt.

Und dann kommt eben die Zeit, wo sie anfangen zu fliegen. Wo sie zuerst ausm Nest raushüpfen und aufm Boden rumlaufen; und einem hinterherlaufen, weil sie immer die Nähe suchen; entweder die Nähe untereinander oder die Nähe zum Menschen. Und schließlich die nächste Phase: dass sie plötzlich aufm Ast oben sitzen – drei, vier Meter von mir entfernt – und sich wundern, dass sie auf einmal so hoch hinaufkönnen. Das heißt natürlich auch: Zu dem Zeitpunkt sollte ich schon eine gute Beziehung mit ihnen haben; weil, wenn ein Vogel merkt, dass er fliegen kann, kann er sich oben aufn Ast setzen und einfach dort bleiben. Aber wenn ich eine Vertrauensbeziehung mit ihm hab, dann kommt er herunter, weil er gern in meiner Nähe ist. Oder – zweite Möglichkeit – ich hab ihm gewisse Dinge antrainiert, wie zum Beispiel, dass ich auf meinen Arm tippe – und wenn er das Zeichen sieht, kommt er herunter. Und wenn er herunterkommt, kriegt er von mir eine Belohnung. Was natürlich alles auch wieder Vertrauenssache ist. Erst als solche Dinge funktioniert haben, war für uns klar, dass das Ganze in die richtige Richtung läuft. Dass es – auch wenn wir die Vögel in der Voliere drin haben und nicht nur in dem Abteil mit den Nestern – kein Problem ist für uns, sie jederzeit wieder zu uns herunterzurufen, wenn wir mit ihnen arbeiten wollen.

Aber generell: Alles, was wir mit den Vögeln trainiert haben, ist über positive Bestärkung passiert. Das ist einfach die neue Art, wie man mit Tieren arbeitet; indem ich den Vogel bestärke, wenn er was richtig gemacht hat im Verhalten mir gegenüber. Und das ist schon fast das ganze Geheimnis. Man muss den Tieren nicht das Futter vorenthalten, um sie dazu zu bringen, mit einem zu arbeiten. Denn ihre Motivation, bei den Experimenten mitzumachen, hat vielfach ganz andere Ursachen. Dass sie nämlich interessiert sind. Dass sie ihr Gehirn verwenden müssen, um gewisse Aufgaben zu lösen. Und dass sie auch daran interessiert sind, mit uns gemeinsam was zu erarbeiten – und deshalb auch gern mit uns mitkommen, wenn wir sie rufen, um ihnen neue Sachen zu zeigen.

Und wenn du so mit Tieren arbeitest, schälen sich natürlich schnell Individuen heraus. Einer von den Raben, die Joey – das war ein Mädchen, ein Rabenmädchen –, wurde zum Beispiel ursprünglich von einer Frau irgendwo in Österreich handaufgezogen. Ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nur, dass ihr Joey nach einem Jahr zu viel wurde. Einjährige Raben können, wenn sie handaufgezogen sind und keine anderen Raben um sich herum haben, teilweise sehr frech werden; weshalb Thomas gefragt wurde, ob er nicht diesen Raben aufnehmen möchte.

Und somit ist Joey zu uns aufn Haidlhof übersiedelt. Nun war die Situation natürlich so: Die erste Bezugsperson in ihrem Leben war eine Frau. Von dieser Frau wurde sie verlassen. Und deshalb hat sie nun alle Frauen gehasst. Und zwar wirklich so, dass sie einen attackiert hat. Wenn ich an der Voliere vorbeigegangen bin, ist sie ins Gitter geflogen und hat sich dagegengeschmissen und aufgeplustert – einfach eine unglaubliche Aggression gezeigt gegenüber Frauen. Bei Männern war sie zuckersüß. Die haben reingehen und mit ihr spielen können, sie aufn Arm nehmen können – alles! Mit Frauen ist das nicht gegangen.

Das war also der erste Rabe, mit dem ich intensiv gearbeitet habe. Und ich hab mir halt dann zum Ziel gesetzt, dass Joey mir irgendwann aus der Hand frisst. Weil, ich wollte ihr Stresslevel reduzieren. Ich wollte ihr zeigen, dass sie nicht jedes Mal, wenn eine Frau in der Nähe ist, aggressiv und gestresst reagieren muss.

Der erste Schritt dabei war, dass ich an der Voliere vorbeigegangen bin und ihr währenddessen Futter zugeworfen habe. Der nächste war, dass ich angefangen habe, zu ihr reinzugehen. Das ist oft für eine Minute gut gegangen, aber dann ist sie meistens schon auf mich zugekommen und hat angefangen, mich zu attackieren. Also bin ich wieder raus und sie hat sich wieder beruhigt. Dann bin ich wieder rein, hab ihr wieder Futter gegeben. Das hab ich einen guten Monat lang so gemacht. Bis ich gemerkt hab, dass ihre Attacken weniger werden. Und immer, wenn sie sich beruhigt hat, hab ich ihr Futter gegeben, um sie dafür zu belohnen, dass sie ruhiges Verhalten gezeigt hat.

Nach gut anderthalb Monaten war’s so weit, dass ich reingehen und mich auf den Boden setzen konnte – und sie zu mir herkam, vor mir stand und einfach nur mit irgendwas herumgespielt hat. Dann hat sie ein Stückl Futter gekriegt, ist wieder ein bissel auf Abstand gegangen, wieder näher gekommen … Nach zwei Monaten hat sie sich das erste Mal auf meinen Arm gesetzt. Und ab da war es möglich für mich, mit ihr zusammenzuarbeiten und ganz unkompliziert die verschiedensten Kognitionsexperimente zu machen.

Ein Jahr später ist sie dann in eine größere Gruppe von Raben integriert worden. Auch das hat sie Schritt für Schritt kennenlernen müssen. Zum Beispiel hat sie leider immer Probleme gehabt in der Gruppe; weil sie einfach nicht gut kommunizieren konnte. Weil sie in ihrem ersten Lebensjahr keinen anderen Raben um sich herum gehabt hat, hat sie ja nicht gelernt, wie Raben kommunizieren.