2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Benu Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Anwalt Micha Bendis unterliegt dem erotischen Reiz seiner schönen Mandantin Ramona Renda und lässt sich auf ein Abenteuer mit ihr ein. Doch dann plötzlich ist Ramona tot. Angeblich hat sie Selbstmord begangen. Bendis kann es nicht glauben. Ramona war guter Dinge, als er sie in der Nacht ihres Todes verließ. War es vielleicht gar kein Selbstmord, sondern Mord? Die Todesumstände lassen ein Verbrechen als möglich erscheinen. Auch muss Bendis an den Unbekannten denken, den er nach dem Verlassen von Ramonas Wohnung in der Dunkelheit bemerkte. Aber kann er es wagen, sich der Polizei anzuvertrauen? Die DNA, die man bei Ramona finden würde, weist auf ihn selbst als möglichen Täter hin. Fast gegen seinen Willen gerät der Anwalt auf die Spur eines unbekannten Gegners.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

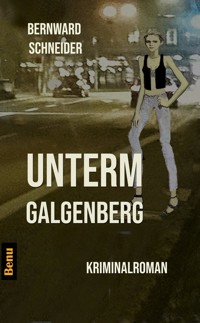

Bernward Schneider

Unterm Galgenberg

Kriminalroman

Edition Benu

Die Originalausgabe des Romans »Unterm Galgenberg«

erschien im Jahr 2015 im Sutton Verlag, Erfurt.

Impressum:

© 2024 Bernward Schneider.

Benu Verklag, B. Schneider

Bauernwiese 14, 31139 Hildesheim

http://www. benu-verlag.de

Coverbild: B. Schneider

3. überarbeitete Auflage

Benu Krimi Nr. 23

Inhalt:

1.Verdammter Sonntag2.Die nackte Turnerin3.Ein übler Mandant4.Die Schönen in der Bar5.Kein Fall von Unfallflucht6.Alter schützt vor Ärger nicht7.Der Schatten des Anderen8.Mit Julia bei Winnetou9.Der Tod auf leisen Sohlen10.Eine schlaflose Nacht11.Eine Unschuld vom Lande?12.Ein schlauer Staatsanwalt13.Erinnerungen14.Der graue Mann15.Mord verjährt nicht16.Auf dem Südfriedhof17.Ein Film, der es in sich hat18.Sex und Erleuchtung19.Kanzleigespräche20.Eine Illusion zerplatzt21.Auf der Suche nach der

vergessenen Zeit

22.Des Mondes dunkle Seite23.Ein Blick in den Abgrund24.Der Meister des Bösen1. Verdammter Sonntag

Bendis saß in seinem Wagen und kreuzte ziellos durch die weiß leuchtende Stadt. Irgendwann rollte er die Anhöhe zum Rottsberg hinauf, wo er anhielt, um spazieren zu gehen.

Es war ein naturbelassener Wald mit schmalen, kaum ausgetretenen Pfaden. Lianen fielen aus dicht verknoteten Baumwipfeln herab bis auf den Boden. Bendis durchstreifte das Gebiet von einem Ende zum anderen und machte wieder kehrt. Als er den Waldrand erreichte, setzte er sich auf eine Bank, von der aus er den weiten Blick auf die Dächer Hildesheims und die waldigen Hügel in ihrem östlichen Hintergrund hatte.

Seine Stimmung war auf einem Tiefpunkt angelangt. Er fühlte sich einsam und von dunklen Gefühlen beherrscht. An den verdammten Sonntagen war es besonders schlimm. Er vermisste seine Familie. Was sollte er tun?

Am liebsten wäre er jetzt mit Julia zusammen, seiner zehnjährigen Tochter. Allein das Mädchen wäre in der Lage, ihn aufzumuntern. Es war zwar nicht sein Besuchswochenende, aber vielleicht ergab sich außerhalb der Reihe die Möglichkeit, etwas Gemeinsames zu unternehmen, überlegte er. Julia und Sonja, ihre Mutter, wohnten ganz in der Nähe, deshalb hatte es ihn wohl auch zum Rottsberg gezogen.

Bendis fasste sich ein Herz, kehrte zum Parkplatz zurück und machte sich auf den Weg zu seinem früheren Haus in der Carlo-Mierendorff-Straße.

Er hätte es nicht tun sollen, denn als das Haus in Blickweite kam, sah er Mutter und Tochter zusammen mit Sonjas neuem Freund bei einem Auto stehen, dessen Türen geöffnet waren und das offenbar diesem Mann gehörte.

Das hatte ihm gerade noch gefehlt.

Wäre es keine Sackgasse gewesen, an der das Haus lag, hätte er nicht angehalten, sondern wäre einfach weitergefahren, doch um wieder wegzukommen, musste er wenden, und bei dieser Gelegenheit hätten sie ihn sowieso entdeckt. Also fügte er sich in das Unvermeidliche und fuhr mit dem Wagen direkt bis vor das Haus.

»Hallo Paps«, sagte Julia, kaum dass er aus dem Wagen gestiegen war.

»Hallo, mein Schatz, wie geht’s?«

»Gut! Und dir?«

Sonja, seine Ex, sah zu ihm her. »Du hast dich wohl im Wochenende vertan«, rief sie ihm zu, bevor er sie begrüßen konnte. »Oder warum bist du hier?«

Ihr sorgsam frisiertes Haar war über der Stirn kurz geschnitten. Sie trug elegante schwarze Schuhe mit Silberschnallen daran, weiße Leggins und eine ärmellose grüne Bluse. Ihre Lippen waren in einem zarten Ton geschminkt, sie wirkte an diesem Tag ausgesprochen attraktiv.

»Ich fühlte mich einsam und war gerade in der Nähe. Da dachte ich mir …«

Er brach ab, denn er wusste nicht recht weiter, zumal ihm gerade auffiel, dass die drei dabei waren, das Auto mit Reisetaschen zu beladen.

»Was dachtest du dir?«, fragte Sonja. Sie hatte sich vollständig zu ihm herumgedreht und die Hände in die Hüften gestützt.

Halt doch einfach mal den Mund, dachte er, und er hätte es ihr gern geantwortet, aber er konnte sich bezwingen.

»Wollt ihr verreisen?«

Er blickte zu seinem Rivalen. Der Typ sah aus wie jemand, der genug Zeit hatte, täglich mehrere Stunden in einem Fitnessstudio zu verbringen. Verdammter Schnarchsack, was hast du hier bei meiner Familie zu suchen, dachte Bendis.

»Nur ein Kurztrip nach Dresden«, erwiderte Sonja.

»Am Mittwoch sind wir wieder zurück, sodass du Julia sonnabendfrüh abholen kannst.«

Der neue Mann an Sonjas Seite sagte nichts und tat auch nichts, aber der gelangweilte Blick, mit dem er Bendis bedachte, schien anzudeuten, dass er über allem stand, was sich gerade ereignete. Schließlich drehte er sich fort und ging gemächlich in Richtung des Hauses davon.

»Wohnt der jetzt hier?«, fragte Bendis.

Sonja runzelte die Stirn, sagte aber nichts.

»Zahlt er Miete?«

Sonja starrte ihn an.

»Suchst du Streit?«

»Wenn er hier wohnt, hat er Miete zu zahlen«, entgegnete Bendis, »und zwar an mich!«

Sonja trat zu dem Auto und warf eine der Türen zu. »Bitte fahr jetzt wieder, Micha. Wir haben zu tun, wie du siehst.«

Der Schnarchsack steckte den Kopf aus der Haustür. »Gibt es Ärger?«, rief er Sonja zu.

Sonja winkte ab. »Micha will gerade wieder fahren.«

Der Kopf war noch eine Weile zu sehen, als ob er dem Frieden noch nicht traute, endlich verschwand er aber doch.

»Ich meine das im Ernst, Sonja«, sagte Bendis und wusste, dass ihn gerade der Teufel ritt. »Ich lasse mir das nicht bieten. Dieser Mensch wohnt nicht in meinem Haus, ohne Miete zu bezahlen.«

»Julia, geh mal rein und hol die Kühltasche«, sagte Sonja zu ihrer Tochter.

»Er heißt Fred«, sagte Julia. »Eigentlich ist er ganz nett.«

Wunderbar, dachte Bendis, nur weiter so: Zwar hatte er bis eben gedacht, dass der Tag nicht mehr schlimmer werden konnte, aber offenbar war nach unten immer noch Platz. Normalerweise mochten Kinder die neuen Partner ihrer Eltern nicht. Warum war es ausgerechnet bei Julia anders?

»Geh jetzt, Julia«, sagte Sonja. »Micha fährt jetzt auch.«

»Ja, gut«, erwiderte das Mädchen mit einem Seufzer. »Tschüss, Paps.«

»Bis Sonnabend, mein Liebling. Dann machen wir den Ausflug nach Bad Segeberg, den ich dir versprochen habe.«

Julia eilte mit schnellen Schritten zur Haustür.

»Ist noch was?«, fragte Sonja. »Wenn du noch etwas loswerden musst, dann sag es gleich, und zwar schnell. Sonst bin ich auch verschwunden. Im Haus haben wir übrigens Telefone. Wenn du uns nicht in Ruhe lässt, rufe ich die Polizei.«

Sie sah ihn mit einem strengen, Unheil verkündenden Ausdruck an, bevor sie hinzusetzte: »Falls du es in Zukunft nicht schaffen solltest, dich an die Besuchszeiten zu halten, werde ich die notwendigen Konsequenzen ziehen müssen. Du weißt, was das bedeutet.«

Er als Anwalt würde seinem Klienten bei einem solchen Streit zur Mediation raten, dachte Bendis, dennoch platzte ihm der Kragen: »Du bist einfach unmöglich, Sonja! Früher hast du mir immer vorgeworfen, ich würde zu viel arbeiten und hätte zu wenig Zeit für Julia – und dich! Was willst du überhaupt? Ich kann die Welt nicht ändern. Das Leben ist nun einmal ziemlich beschissen.«

»Such dir eine Freundin«, zischte Sonja ihn an. »Sie könnte dir helfen und dich über deinen Weltschmerz hinwegtrösten.«

Bendis starrte sie an, und plötzlich merkte er, wie mit aller Macht Tränen in ihm aufstiegen, sodass er, um sich keine Blöße zu geben, das Gesicht zur Seite wandte.

Eigentlich hatte sie ja recht. Er gehörte nicht mehr hierher.

Aber wohin gehörte er dann? Nirgendwohin! Er wandte sich fort, verstoßen und allein.

2. Die nackte Turnerin

Es war am Montagnachmittag. Kirsten, seine junge Mitarbeiterin, hatte eben wegen eines Arzttermins die Kanzlei verlassen, als die Türklingel ging. Bendis eilte über den Flur und machte auf. Vor ihm stand eine junge Frau, die mit Jeans und einer Regenjacke bekleidet war.

»Mein Name ist Ramona Renda«, sagte die Frau. »Ich habe gehört, dass Sie Spezialist im Persönlichkeitsrecht sind. Es ist etwas eilig, deshalb habe ich gedacht, ich versuche es einmal.«

Einen Moment lang sagte Bendis nichts, während er wie in einer Momentaufnahme erfasste, dass die Frau sehr gut aussah; mit sandfarbenem, kinnlangem Haar, der gertenschlanke, hochbeinige Typ. Ihre weit geöffnete Jacke legte die blanke Haut ihres Dekolletees frei. Sie war ein erfreulicher Anblick, und nach dem, was er in den vergangenen Wochen erlebt hatte, war er froh darüber, dass eine attraktive Frau ihn besuchen kam und ihn auf andere Gedanken brachte.

»Spezialist ist übertrieben«, sagte er. »Aber kommen Sie herein.«

Er ging ihr voraus in sein Büro, und kurz darauf saß sie ihm an seinem Schreibtisch gegenüber.

»Ich habe mich von einem Freund getrennt«, berichtete sie. »Er hat sich dafür gerächt, dass ich ihm den Laufpass gab, und hat private Nacktfotos von uns ins Internet gestellt. Paolo Santini, so heißt er, hofft wohl, mir auf diese Weise schaden zu können. Das ist zwar ein Irrtum, aber ich möchte trotzdem, dass die Fotos aus dem Netz verschwinden.«

Bendis schätzte, dass sie nicht ganz so jung war, wie sie aussah; Ende Zwanzig, dachte er, oder dreißig.

»Besitzen Sie einige dieser Fotos?«, fragte er. »Wenn wir zum Gericht gehen, müssen wir die Verletzung Ihres Rechts am eigenen Bild beweisen.«

»Könnten Sie sich nicht selbst aus dem Internet beschaffen, was Sie für eine Klage bei Gericht brauchen«, erwiderte sie. »Sie wissen besser als ich, was dafür wichtig ist.«

Sie reichte ihm einen Zettel mit der Internetanschrift und er tippte die Adresse am Computer ein.

Auf dem Eingangsfoto der Internetseite erblickte er seine Besucherin zusammen mit einem attraktiven jungen Mann. Die beiden waren bei einer artistisch anmutenden Turnübung zu sehen, für die sie auf Textilien verzichtet hatten.

Er klickte sich weiter vor; die Fotos, die folgten, waren von der gleichen Art, wirkten reizvoll und recht professionell.

»Übernehmen Sie das Mandat?«, fragte sie.

Während er in ihre grünen Augen starrte, blitzte der eigenartige Gedanke in ihm auf, dass es vielleicht das Beste wäre, die Frage zu verneinen. Doch der Einfall verflüchtigte sich, so schnell wie er gekommen war.

»Ihr Problem ist bei mir in den richtigen Händen«, sagte er und griff nach einem Blatt Papier. »Wie lautet die Anschrift Ihres Ex-Partners? Und Ihre eigene Adresse benötige ich auch.«

Insgeheim wunderte es ihn ein wenig, dass sie dem jungen Mann, der körperlich so gut zu ihr passte, den Laufpass gegeben hatte. Aber so war das eben. Und was ging es ihn an.

»Soll ich Herrn Santini gleich verklagen – oder möchten Sie, dass ich ihm eine Chance gebe, die Sache außergerichtlich zu erledigen?«, fragte er, nachdem er sich alles notiert hatte.

Sie beugte sich vor und legte ihre langen, anmutigen Unterarme, die aus den umgeschlagenen Ärmeln der Jacke hervorsprangen, vor ihn auf den Tisch.

»Wir geben ihm eine Chance«, sagte sie, »es könnte sein, dass er nachgibt und wir gar kein Gerichtsverfahren führen müssen. Er war ja auch wirklich ein toller Partner. Schade, dass er mir nun solche Schwierigkeiten macht.«

Bendis schaute wieder auf den Bildschirm.

Mein Gott, was für eine Frau, dachte er. Kaum ein Fotomodell aus der Werbung kam mit ihr mit. In seiner Situation war er besonders empfänglich für weibliche Reize, das war ihm durchaus bewusst.

»Eine Frau wie Sie verliert man nicht so gern«, sagte er und loggte sich aus.

Sie lachte. »Er kann froh sein, dass er mich gehabt hat. Jeder, der sich mit mir einlässt, weiß, dass es eine Trennung geben wird. Ich sage das immer gleich am Anfang ganz deutlich. Da gibt es kein Pardon.«

Sie war nicht die erste attraktive Mandantin, mit der er in all den Jahren als Anwalt zu tun bekam. Es war auch nicht so, dass ihm Dinge, die er auf der Straße oder im privaten Umfeld wahrnahm, in seiner Kanzlei gewissermaßen verborgen blieben, doch für gewöhnlich überwog das berufliche Ethos alle anderen Gefühle und Erwägungen. Dieses Mal aber gelang es ihm nicht, seine geschäftsmäßige Zurückhaltung zu bewahren, – und er wollte es auch nicht.

»Trotzdem tut es weh«, sagte er und fügte nach einem Augenblick des Zögerns hinzu: »Mir selbst ist es kürzlich ganz ähnlich ergangen.«

»Ihre Freundin?«

»Meine Frau. Sie hat sich nach elf Jahren Ehe von mir getrennt. Wir haben eine gemeinsame Tochter, die bei ihr geblieben ist. Julia ist zehn.«

Sie senkte den Blick.

»Mit Kindern ist jede Trennung schlimm. Ich habe es selbst erlebt. Als Kind verliert man jedes Vertrauen. Deshalb will ich keine eigenen Kinder haben.«

»Eine schöne Frau wie Sie sollte unbedingt Kinder haben«, sagte er nach einer Weile. »Zum Glück passiert es oft schneller, als man denkt.«

Sie ließ seine Bemerkung unkommentiert, aber erneut zeigte sich, dass sein Vorpreschen kein Fehler gewesen war.

»Sie sind noch allein?«, fragte sie.

Er nickte. »Es ist erst vier Wochen her, dass ich aus unserem Haus ausgezogen bin. – Und Sie?«

»Teils, teils«, erwiderte sie rätselhaft, während sie ihren Namen unter die Vollmacht setzte, die er ihr hinschob, und fügte dann leiser, dennoch klar nuanciert hinzu: »Ich bin nicht festgelegt.«

Manchmal lag alles an einem einzigen, im rechten Moment ausgesprochenen Wort, und dann dachte er an die Chancen, die im Leben so plötzlich kamen und so schnell wieder vorübergingen, wenn man sie nicht sogleich ergriff.

Er wusste, dass die Frauen ihn mochten, und er beschloss, etwas zu riskieren; ob sich das nun so gehörte oder nicht.

»Gibt es einen Ort oder ein Lokal in der Stadt, wo man Ihnen abends begegnen kann?«, fragte er sie geradeheraus.

Die gleichmütige und gelassene Art, wie sie ihn ansah, gab ihm das Gefühl, als hätte sie eine solche Frage fast von ihm erwartet.

»Kennen Sie ›Rollos Bar‹?«

Eine Erinnerung blitzte in ihm auf. »Ich weiß Bescheid, bin aber noch nie dort gewesen.«

»Es ist eine Cocktailbar«, antwortete sie. »Mittwoch- und Freitagabends bin ich oft dort.«

Er überlegte. »Übermorgen auch?«

»Ich denke, ja.«

»Falls wir uns dort begegnen sollten, könnten wir einen Cocktail zusammen trinken«, sagte er.

Sie blickte auf die Armbanduhr an ihrem Handgelenk.

»Ja, warum nicht?«, erwiderte sie leicht dahin und lächelte, ohne zu ihm herzusehen. »Wann geht das Schreiben zur Post?«

»Ich mache es gleich fertig, dann hat Herr Santini es morgen.«

»Prima. Wir sind uns also einig, und dann kann ich jetzt gehen, nicht wahr?«

Bendis begleitete sie über den Flur zur Tür.

»Also – bis später«, sagte er.

Sie lächelte. »Hier oder woanders.« Und nach einem Moment des Zögerns setzte sie hinzu: »Bis Mittwoch – so ab elf Uhr.«

Sie reichte ihm zum Abschied die Hand.

Als er wieder an seinem Schreibtisch saß, legte er am PC eine Akte an, nahm die Daten der beiden Beteiligten auf und formulierte anhand eines seiner Textmuster ein Schreiben, in dem er Santini eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte seiner Mandantin vorwarf, weil er es unternommen habe, für private Zwecke bestimmte Fotos ohne ihre Zustimmung in das Internet zu stellen. Er forderte Santini auf, die dafür im Internet bereit gestellte Seite kurzfristig zu löschen und die dem Schreiben beigefügte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Er fertigte eine Abschrift für seine Mandantin und machte alles postfertig.

Es zog ihn wieder zu den Fotos und er loggte sich auf der Website ein, um sie nochmals zu betrachten. Es war nicht die Art von Fotos, wie man sie massenhaft im Internet fand. Diese hier waren besser, zeigten Nacktheit, waren aber kein Schmuddelzeug. Die Fotos schienen in einem Sportstudio entstanden zu sein. Was er sah, war eine bestrickende Mischung aus Erotik und Körpergeschick.

Er kopierte die besten Fotos auf seinen Rechner – auch für den Fall, dass der Adressat seines Schreibens tatsächlich tat, was man von ihm verlangte. Dann schaltete er den Computer aus, verließ das Büro, steckte die Schreiben in den Briefkasten der Post am Hauptbahnhof und ging zu seinem Wagen.

Es war ein milder, wolkenverhangener Sommertag. Er fuhr quer durch die Stadt zum Steinberg im Südwesten von Hildesheim, wo sich seit ein paar Wochen seine neue Wohnung befand. Die Wohnung gehörte zu einem neu errichteten Gebäudekomplex. Noch immer fühlte er sich fremd, wenn er sie betrat. Die Räume waren gut ausgestattet, aber nur spärlich möbliert. Die dunkelgrüne Ledergarnitur aus einem Sofa und zwei Sesseln, die Sonja nie gemocht hatte, und den klobigen Fernseher, der früher im Keller gestanden hatte und nun auf einer nicht zu der sonstigen Einrichtung passenden Kommode thronte, waren fast das Einzige, was er bei seinem Auszug aus dem Haus, das Sonja und ihm gemeinsam gehörte, mitgenommen hatte. Nebenan stand das französische Bett aus dem Gästezimmer, das Sonja schon seit Längerem zum Sperrmüll hatte geben wollen.

Das war alles, aber er hatte einfach keine Kraft gehabt, sich mit Sonja wegen des Hausrats zu streiten.

Was ihm fehlte, waren nicht die Möbel, sondern die Menschen, die bis vor Kurzem seine Familie gewesen waren.

Er holte sich ein Bier und setzte sich auf den Balkon.

Hinten am Horizont lag der Galgenberg, ein bewaldeter Hügel, der die Stadt im Osten begrenzte. Einst eine Hinrichtungsstätte, wo im Mittelalter weithin gut sichtbar der Hildesheimer Galgen gestanden hatte, war es heute ein Erholungsgebiet, ein Wald mit verschlungenen Wegen, der den Übergang des sanften, hügeligen Landes zur norddeutschen Tiefebene markierte. Auf dem Westabhang des Hügels dehnte sich ein Wohngebiet aus, das man das Galgenbergviertel nannte; – es war dies das Stadtviertel, in dem auch seine neue Mandantin Ramona Renda wohnte.

Etwas war komisch, dachte er, nachdem er eine Weile dagesessen und in die Ferne gestarrt hatte. Nicht nur er selbst hatte sich gegenüber der neuen Mandantin anders als gewöhnlich verhalten – auch Ramona Rendas Auftreten war nicht ohne Merkwürdigkeiten gewesen.

Es lag wohl auf der Hand, dass jemand empört war, wenn er Nacktfotos von sich im Internet fand, die ein anderer unbefugt dort veröffentlicht hatte; allerdings gab es auch Menschen, denen es wenig oder nichts ausmachte, sich in solchen Posen zu zeigen. Nach dem Eindruck, den er von seiner neuen Mandantin gewonnen hatte, gehörte auch sie eher zu dieser Gruppe. Die Fotos waren keine intimen Schnappschüsse gewesen, sondern professionelle Aufnahmen, für die sie offenbar einen Fotografen hinzugezogen hatte; die Bilder hatten auf ihn gewirkt, als seien sie für eine Veröffentlichung hergestellt worden. Es passte nicht zu dieser Frau, dass sie wegen solcher Fotos unangemeldet zu ihm in die Kanzlei gekommen war.

Dringend war ihre Sache jedenfalls nicht gewesen. Warum die Eile? Vor allem die Eile passte nicht ins Bild. Spielte es eine Rolle? Nein. Die Menschen verhielten sich nicht immer so, wie man es erwartete. Seine neue Mandantin nicht, und er selber auch nicht. Wichtig war nur, dass er mit ihrer Sache umgehen konnte, und davon war er überzeugt; die privaten Ambitionen, die er für die Schöne hegte, änderten nichts daran. – Er musste kein schlechtes Gewissen haben. Er war frei für eine andere Frau und würde niemanden betrügen, sofern sich etwas ergab.

Gerade so, wie es war, lief es richtig. Es war gut, wieder eine Perspektive zu haben.

3. Ein übler Mandant

Lesius war ein hochgewachsener rotblonder Mann und auf den ersten Blick keine unangenehme Erscheinung; nur die harte Linie der schmalen Lippen störte das Bild.

»Ich hatte Ihnen gesagt, dass diese Nutte keinen Cent von mir bekommt!«

»Sie wissen, dass ich den Vergleich widerrufen habe«, gab Bendis zurück. »Nächsten Dienstag ist die Gerichtsverhandlung, die Sie haben wollten. Was gibt es noch?«

»Wenn Sie noch einmal meinen Interessen zuwiderhandeln«, zischte Lesius leise, »zeige ich Sie nicht bei der Anwaltskammer an, sondern –«, und er zögerte nur einen kleinen Moment, bevor er weitersprach, während er sein Gesicht dem von Bendis noch ein Stück näherbrachte, »– dann fließt Blut! Ich wollte, dass Sie das wissen.«

»Wessen Blut?«

Lesius erwiderte nichts.

Ein Psychopath, dachte Bendis, und einige Momente lang überlegte er, ob er im Angesicht dieser Drohung das Mandat auf der Stelle kündigen sollte. Doch er musste aufpassen. Die Gerichtsverhandlung war schon in wenigen Tagen. Eine Mandatsbeendigung zur Unzeit war gefährlich; besonders bei einem solchen Psychopaten. Wenn man als Anwalt ein Mandat kündigte, ohne dass der Mandant ausreichend Zeit hatte, einen Kollegen zu beauftragen, der sich noch in den Stoff einarbeiten konnte, stand ein Regress zu befürchten.

»Wenn Sie weiter so mit mir reden, riskieren Sie eine Anzeige wegen Bedrohung«, sagte er stattdessen.

Der hasserfüllte Ausdruck in den Augen des Mannes galt wohl weniger ihm selbst als der Frau, die ihn verlassen hatte.

»Sie können froh sein, dass ich überhaupt noch mit Ihnen rede«, entgegnete Lesius. Er hob die Aktentasche vor die Brust und entnahm ihr eine Klarsichtfolie mit Unterlagen, die er Bendis entgegenhielt. »Sie können hier nachlesen, was meine Zeugin aussagen wird. Damit nicht noch einmal etwas schiefgeht. Stellen Sie ihr die Fragen so, dass die Wahrheit ans Licht kommt, falls der Richter es nicht tut.«

Bendis riss dem Mandanten die Blätter aus der Hand und warf einen Blick darauf. Es waren handschriftliche Notizen, wahrscheinlich von Lesius selbst verfasst.

»Eine neue Zeugin?«, fragte er.

»Eine ehemalige Freundin von Sibylle, die auch einmal ein Verhältnis mit dem Kerl hatte, für den meine Frau die Beine breit gemacht hat.«

»Sorgen Sie dafür, dass die Dame nächste Woche zum Termin erscheint«, erwiderte Bendis und erhob sich von seinem Platz. »Ich mache noch einen Schriftsatz für das Gericht und kündige die Zeugin an. Das war's dann für heute. Ihnen noch einen angenehmen Tag.«

Auch Lesius erhob sich. Gleich darauf standen sie sich in der Tür gegenüber.

»Haben Sie mich verstanden?«, fragte Lesius drohend. »Diese Frau bekommt keinen Cent! In keinem Fall, hören Sie – in keinem Fall – sie kriegt nichts – nichts!«

»Ich bin nicht taub«, gab Bendis zurück. »Nur herrscht in Deutschland nicht das Faustrecht. Was wollen Sie tun, wenn der Prozess verloren geht und Sie zu Unterhaltszahlungen verurteilt werden? Die Chancen dafür, dass es so kommt, stehen ja keineswegs schlecht. Das wissen Sie. Ich hatte es Ihnen bei unserem ersten Gespräch deutlich erklärt.«

Ein Strahl Sonnenlicht, der durch das Fenster kam, fiel auf das markante Gesicht des Mandanten. Die Augen von Lesius musterten ihn mit Verachtung.

»Für diese Frau ist es das Beste, wenn sie den Unterhaltsprozess verliert«, erklärte er dumpf und blickte zur Seite. »Verstehen Sie? Nicht für mich ist es wichtig, dass sie den Prozess verliert, sondern für die Frau selbst.«

Bendis starrte eine Weile stumm auf seinen Mandanten, der den Blick noch immer von ihm abgewandt hielt.

»Überlegen Sie sich gut, was Sie tun«, sagte er. »Ich weiß, wie es ist, wenn man verlassen wird. Aber so wie Sie geht man nicht damit um.«

Lesius blieb ruhig. »Ich habe gesagt, was zu sagen war«, sagte er leise, was umso bedrohlicher wirkte. »Tun Sie endlich Ihre Pflicht.«

Verpiss dich, du Arschloch, dachte Bendis und wandte sich ab.

Lesius ging hinaus und einige Augenblicke später war zu hören, wie die Kanzleitür laut zugeworfen wurde.

»Was war denn mit dem los?«, fragte Kerstin, die mit einem Stoß Akten in seinem Büro erschien.

Die Sonne, die durch das Fenster schien, ließ ihr rötlich braunes Haar wie Feuerzungen leuchten, und die zart getönten Brillengläser, die ihr sommersprossiges Gesicht zierten, verbargen nicht den Charme ihres Blicks.

»Übergeschnappt«, sagte Bendis. »Wenn er sich noch mal meldet, gib ihm keinen Termin, bevor du nicht mit mir gesprochen hast.«

Das also war der Dank, dachte Bendis verärgert, als er wieder an seinem Schreibtisch saß. Er hatte für die günstigen Bedingungen des Unterhaltsvergleichs, den er vor Gericht in Lesius’ Abwesenheit geschlossen hatte, heftig kämpfen müssen. Erst im letzten Moment hatte er einen Widerrufsvorbehalt zu Protokoll nehmen lassen, um den Vergleich mit dem Mandanten erörtern zu können, bevor er rechtskräftig wurde. Nun sah es so aus, als hätte er es allein dieser Vorsicht zu verdanken, dass ihm vonseiten seines Mandanten nichts Schlimmeres widerfuhr. Der Anwaltsjob war manchmal wirklich zum Kotzen.

Er nahm das Pamphlet mit den Angaben der neuen Zeugin zur Hand. Wahrscheinlich war sowieso alles gelogen. Wie so oft ging es wieder einmal um Sex. Elisa Bernotat, so der Name der Zeugin, hatte angeblich Frau Lesius mit ihrem neuen Liebhaber beim Sex beobachtet. Das Ganze war auf der letztjährigen Weihnachtsfeier in einem Hotel im Harz passiert.

Immer der gleiche Mist, dachte Bendis und musste doch lächeln, als er die Einzelheiten las. Wenn stimmte, was dort geschrieben stand, war Frau Lesius kein schlechtes Kaliber. Ob die Geschichte der Wahrheit entsprach, stand natürlich auf einem anderen Blatt, und so wie die Dinge standen, hatte er hinreichenden Anlass, an deren Richtigkeit zu zweifeln.

Ein Ehebruch, wie ihn die Zeugin Bernotat beobachtet haben wollte, war allein kein Grund, den gehörnten Ehemann von Unterhaltszahlungen zu befreien. Es mussten weitere Umstände hinzukommen, die Zahlungen an den treulosen Partner als grob unbillig erscheinen ließen. Solche Umstände hatte Bendis in seiner Klageerwiderung vorgetragen. Frau Lesius hatte ihren Ehemann dazu gebracht, ihr ein Hausgrundstück in guter Lage zu überschreiben, obwohl sie – davon war Lesius überzeugt – zu diesem Zeitpunkt die Trennung von ihm bereits plante.

Merkwürdig war, dass Lesius die Zeugin Bernotat erst jetzt benannt hatte. Bisher hatte er erklärt, von einer ehewidrigen Beziehung seiner Frau, die auf der letztjährigen Weihnachtsfeier begonnen hätte, nur gehört zu haben. Der Mann, mit dem sie angeblich etwas gehabt hatte, war zur Gerichtsverhandlung als Zeuge geladen worden. Natürlich war es möglich, dass Lesius erst im Hinblick auf den bevorstehenden Termin genauere Recherchen darüber angestellt hatte, was auf der Weihnachtsfeier geschehen war. Hatte Sibylle Lesius ihren Mann betrogen, bevor er ihr ein Haus übertragen hatte, oder erst danach? Auf diese Frage reduzierte sich am Ende der ganze Streit.

Bendis klappte die Mappe zu. Er hatte schon viele Mandanten durch ein Scheidungsverfahren begleitet, aber erst seit ein paar Wochen wusste er aus eigener Erfahrung, wie beschissen es sich anfühlte, wenn man verlassen wurde. Man war kaum noch in der Lage, etwas Vernünftiges zu tun. Es brauchte dann nur noch etwas Zweites hinzuzukommen und schon konnte es passieren, dass man die Kontrolle und die Selbstbeherrschung verlor.

Er seufzte. Der Hass von Lesius war gewiss ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite war zu berücksichtigen, dass der Mann ganz einfach unter Trennungsstress stand.

4. Die Schönen in der Bar

Bendis musste nicht lange suchen. Auf ein schlichtes Schild, das über dem Eingang angebracht war und von einem kleinen Scheinwerfer angestrahlt wurde, war in roten Lettern der Name »Rollos« gemalt. Hinter der mit Plakaten behängten Glastür brannte schummeriges Licht. Es gab keine Klingel und auch keinen Türsteher, man ging einfach hinein.

Er sah schattenhafte Gestalten und gelegentlich das Aufblitzen eines Gesichts oder eines Schmuckstücks auf bloßer Haut; und obwohl er von Musik, Stimmengewirr und Gelächter umgeben war, wirkte die Atmosphäre verhalten und auf eine angenehme Weise gedämpft. Für Hildesheim, dessen Nachtleben sich eher durch eine biedere Bürgerlichkeit auszeichnete, war ein solches Lokal nicht unbedingt typisch.

Er suchte sich einen Platz in der Nähe des Tresens und schaute sich um. An den Wänden hingen Spiegel, damit die Schönen, die hier verkehrten, einander nicht aus den Augen verloren. Es war kein Ort, um sich zu betrinken, merkte er, sondern einer, um den eigenen Marktwert zu testen. Kein Klub für ganz junge Leute, für die am wenigsten, im Übrigen schienen alle Altersklassen vertreten zu sein. Er hatte noch nicht lange so dagestanden, als er sie entdeckte. Sie saß auf einem der Barhocker und hielt ihm ihr Profil zugewandt.

Sie trug halblange Leggins und am ranken Oberkörper nichts als eine schwarze Trägerweste, die auf ihrer blanken Haut wie ein reizendes Schmuckstück wirkte.

Sie war noch attraktiver, als er aufgrund der Fotos befürchtet hatte. Befürchtet deshalb, weil es eine Art von Schönheit war, die einem die Gelassenheit raubte. Sie war eine Frau, die geheime Fantasien lebendig werden ließ.

Es fiel ihm schwer, sie aus den Augen zu lassen, und erst mit einiger Verzögerung wurde ihm bewusst, dass der Mann, der neben ihr an der Bar stand, kein anderer als Frank Sennett war, ein alter Schulfreund.

Bendis trat an den Tresen.

»Micha, was bringt dich denn auf die Piste zurück!«, begrüßte ihn Frank Sennett, als er Bendis neben sich erblickte. »Mit dir hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet.«

»Die Zeiten ändern sich. Ich bin wieder solo.«

»Oh, na ja. Herzlichen Glückwunsch. Oder darf ich das nicht sagen?«

Frank Sennett grinste, und das Licht schimmerte bronzefarben auf seinen gefälligen Zügen.

»Besser nicht.«

»Sorry. Es sollte nur ein Scherz sein. Aber bei mir ist es auch nicht mehr wie früher. Nur umgekehrt. Ich werde mit Anfang Vierzig langsam familiär. Sandra erwartet im Februar ein Kind.«

»Sandra?«, fragte er.

»Siehst du, sie kam erst nach deiner Zeit«, erwiderte Frank. »Solange bist du schon abgetaucht. Komm uns mal besuchen, dann lernst du sie kennen.«

Seine reizende Mandantin blickte zu ihnen her.

»Ramona Renda, eine Freundin von uns«, sagte Frank Sennett und legte eine Hand auf ihren nackten Arm.

»Du kennst sie vielleicht.«

Woher wusste er das? Hatte Ramona Renda es ihm erzählt? Aber Bevor er fragen konnte, erklärte sie: »Ja, wir sind uns schon einmal begegnet.«

»Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen«, sagte Bendis.

Ihr grüner Blick ruhte für einen Moment auf ihm, als ob sie darüber nachdächte, wie sie sich weiter ihm gegenüber verhalten sollte.

»Umso besser, wenn ihr euch kennt«, meinte Frank. »Was wollt ihr trinken? Ich gebe einen aus.«

Er ließ die Cocktailkarte herumgehen.

Bendis spürte, dass es nicht nur ihm selbst, sondern auch Ramona Renda angenehmer wäre, wenn er nicht erwähnte, woher sie sich kannten.

»Bist du hier Stammgast?«, fragte er seinen Schulfreund.

»Zwangsläufig«, antwortete Frank. »Ich bin Teilhaber dieses Etablissements.«

»Und der Name draußen über der Tür?«

»Ist der von Rollo Richards, meinem Partner. Er ist der Geschäftsführer.«

»Dieter hat mir gelegentlich von dir erzählt«, sagte Bendis. »Aber dass du unter die Barbesitzer gegangen bist, hat er nicht erwähnt, als ich ihn letzte Woche traf.«

Dieter Sennett, den Bendis regelmäßig anwaltlich vertrat, war der ältere Halbbruder von Frank. Er war Inhaber eines Unternehmens, das öffentliche Gebäude mit Büromöbeln ausstattete, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Wie Bendis wusste, war Dieter Sennett gut im Geschäft, und sein Bruder Frank war vor geraumer Zeit sein Mitarbeiter geworden.

»Dieter ist verschwiegen«, meinte Frank Sennett. »Schließlich ist er ein Geschäftsmann.«

Ein Kellner in weißer Jacke mixte die Getränke, und als er sie ihnen hinstellte, stießen sie zu dritt mit den Gläsern an.

»Jetzt haben wir unseren Cocktail«, sagte Ramona Renda zu ihm, als Frank ein Stück zur Seite trat, um mit dem Barmann ein paar Worte zu wechseln. »Heute bin ich etwas früher hier als sonst. Als wir uns am Montag in Ihrer Kanzlei trafen, habe ich nicht daran gedacht, Ihnen zu sagen, dass ich gleich noch eine Verabredung habe.«

Schade, dachte er, und spürte einen leisen Stich der Enttäuschung. Zugleich regte sich in ihm so etwas wie Eifersucht auf den Mann, mit dem sie, wie er sich vorstellte, in dieser Nacht zum Vögeln verabredet war.

»Ich habe eine gute Nachricht«, sagte er. »Als ich heute Abend im Internet nachsah, war die Website von Herrn Santini nicht mehr zu finden.«

»Tatsächlich?« Sie weitete die grünen Augen. »Ich hatte ja vermutet, dass er es nicht drauf ankommen lässt. Umso besser. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg. Schicken Sie mir die Rechnung.«

Normalerweise hörte er es nicht ungern, wenn ihn jemand um eine Rechnung bat, doch in ihren Fall verhielt es sich anders, und er fühlte eine Enttäuschung darüber, dass sein Mandat schon wieder zu Ende war.

»Eigentlich müsste Herr Santini die Rechnung bezahlen«, sagte er. »Ich hatte sie dem Schreiben an ihn beigefügt. Wenn Sie möchten, kann ich ihn auf Zahlung verklagen, falls er es nicht noch freiwillig tut. Außerdem könnten wir Schadensersatz für die stattgefundene Persönlichkeitsverletzung von ihm verlangen.«

»Ich will es nicht übertreiben«, winkte sie ab. »Man muss sich noch in die Augen schauen können. Er ist ein Freund von Rollo Richards und arbeitet zuweilen hier in der Bar. Außerdem, wer weiß – ich bin kein nachtragender Mensch.«

Ob das bedeutete, dass die Beziehung zu diesem Herrn noch gar nicht ganz beendet war?

»Ja, natürlich«, sagte er. »Es ging nur so schnell. Ich hätte Sie gern noch etwas länger als Mandantin behalten.«

Sie lächelte, als ob sie mit seiner Reaktion gerechnet hatte. »Es gibt noch eine andere Sache, in der ich vielleicht Ihre Hilfe brauchen könnte«, sagte sie, »natürlich nur, wenn Sie mir noch einmal helfen wollen. Vielleicht sind Sie auch nicht der Richtige für mich.«

»Ich helfe Ihnen gern«, sagte er.

»Als Anwalt sind Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet, nicht wahr?«

»Allerdings.«

»Gilt das uneingeschränkt?«

»Ausnahmen sind selten.«

Sie senkte die Augen und betrachtete eine Weile das Glas in ihrer Hand. »Sie meinen, es wäre anders, wenn ich Ihnen einen Mord gestehen würde?«

»Darüber müsste ich schweigen. Aber wenn Sie mir gestehen sollten, dass Sie einen Mord planen, könnte es anders sein.«

»Einmal angenommen, ich würde bedroht und müsste mich wehren«, sagte sie, »wie wäre es dann? Würden Sie mir vertrauen, dass ich recht handle – oder würden Sie mich verraten?«

»In einer Notwehrlage würde ich Ihnen beistehen. Ich würde Ihnen aber trotzdem raten, sich in einem solchen Fall an die Polizei zu wenden und nichts Unüberlegtes zu tun.«

»Und wenn mir die Polizei nicht glaubt?«

»Dann würde ich für Sie intervenieren.«

Über den Rand ihres Glases hinweg betrachtete sie ihn. Der Ausdruck ihres Gesichts war rätselhaft.

»Es ist allgemein gesprochen und hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun«, fügte er hinzu. »Manche Leute fühlen sich zu Unrecht bedroht. Auch als Anwalt muss man vorsichtig sein.«

»Ihr Beruf ist nicht einfach, oder?«

»Nein. Oft ist man erst hinterher schlauer.«

»Auch ich müsste Ihnen vertrauen, obwohl ich nicht alle Informationen habe, die ich gern über Sie hätte.«

»Ein Anwalt hat berufliche Pflichten, die den Mandanten schützen. Umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall. Trotzdem ist es ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Der Anwalt muss wissen, worauf er sich einlässt.«

»Manchmal muss man es trotzdem darauf ankommen lassen, nicht wahr?«

»Manchmal gibt es nur ein Ja oder Nein, ein Alles oder Nichts, das ist wahr – aber es ist kein anwaltsspezifisches Problem.«

Sie nickte mit dem sandfarbenen Schopf.

»Denken Sie, ich verlange zu viel von Ihnen?«

»Sind Sie denn in Gefahr?«

Sie zuckte mit den reizenden Schultern. »Vielleicht.«

»Ich brauche nicht alle Informationen, aber ein paar benötige ich schon.«

»Auch für mich ist es nicht so einfach, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, sagte sie und sah ihn aus ihren unergründlichen grünen Augen an. »Wir sollten an einem der nächsten Tage einmal darüber sprechen, vielleicht bei einem Glas Wein.« Ihr Blick wurde direkt. »Freitagabend?«

»Ja, sehr gern«, sagte er sofort. Wie einfach das doch war, dachte er.

»Warten Sie einen Moment. Ich muss telefonieren gehen.«

Aus einer Tasche ihrer Weste zog sie ein Handy hervor und entfernte sich in den hinteren Teil des Lokals.

Mit wem sie wohl telefonierte? Warum musste sie jemanden fragen, wann sie wieder Zeit hatte? Musste sie einen Termin verschieben?

»Freitagabend um neun bei mir in der Wohnung«, sagte sie, als sie drei Minuten später zu ihm zurückkehrte. »Unterm Galgenberg, meine Anschrift kennen Sie. Passt Ihnen das?«

Frank Sennett hatte sich wieder zu ihnen herumgedreht und den letzten Wortwechsel mitbekommen. Er lächelte Bendis zu, als wollte er ihm raten, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen.

»Ich werde pünktlich bei Ihnen sein.«

»Prima«, sagte Ramona Renda und stellte ihr Glas ab, dann trat sie zu Frank und legte einen ihrer schlanken Arme um seine Schultern. Sie bewegte ihr Gesicht so nahe an seinen Kopf heran, dass ihre Lippen an seinem Ohrläppchen spielten, und an der Art, wie sie einander die Worte zuraunten, war zu erkennen, dass zweifellos ein sehr intimes und exklusives Einverständnis zwischen ihnen bestand.

»Grüß Sandra von mir«, hörte er sie sagen, als sie sich von Frank Sennett löste.

»Bis Freitag«, sagte Bendis.

Sie nickte und wandte sich fort, und er sah ihr nach, wie sie sich auf ihren hohen Beinen entfernte. Er beobachtete, wie sie zu jemandem an einem der Stehtische trat. Es war ein großer, hagerer Typ mit knochigem Gesicht und tief liegenden Augen, der ein schwarzes T-Shirt trug, das zwei senkrecht verlaufende Reihen weißer Totenköpfe zeigte. Sein Anblick erinnerte Bendis ein wenig an Keith Richards von den Rolling Stones. Die beiden redeten miteinander.

»Das ist Rollo, mein Kompagnon«, meinte Frank Sennett, dessen Augen Ramona Renda ebenfalls gefolgt waren.

»Ist sie seine Freundin?«

»Nein.«

»Was ist sie für eine Frau?«

Frank Sennett lächelte vielsagend. »Wenn sie einen Raum betritt, steigt die Temperatur auf sechzig Grad. Sie ist genauso scharf wie sie aussieht.«

»Du meinst, man muss aufpassen, dass man sich nicht an ihr verbrennt?«

Frank Sennett seufzte. »Sie ist es wert, dass man für sie ins Feuer geht.« Er lächelte. »Ins Feuer der Hölle und der Sünde.«

»Mit der Sünde hätte ich im Moment keine Probleme«, sagte Bendis. »Das ist der Vorteil, wenn man wieder alleine ist.«

Es lag ihm die eine oder andere Frage auf der Zunge, die er Frank gern zu seiner schönen Bekannten gestellt hätte, aber er wollte nicht zu neugierig wirken und ließ es deshalb sein Bewenden damit haben.

»Ich habe Sandra versprochen, dass ich spätestens um Mitternacht zu Hause bin«, meinte Frank. »Inzwischen ist es schon einiges darüber hinaus.«

»Lass dich nicht aufhalten«, erwiderte Bendis. »Ich bin nicht das letzte Mal hier.«

»Komm uns mal besuchen, Sandra und mich, damit sie dich kennenlernt.«

Frank Sennett ging fort, und Bendis fiel ein, dass am nächsten Tag die Unfallsache seines Bruders auf seinem Terminplan stand. Auch für ihn wurde es Zeit.

Seine Mandantin war nicht mehr zu sehen. Er leerte sein Glas, verließ den Tresen und trat durch die Eingangstür des Lokals auf die regennasse Straße hinaus.

Er wandte sich nach links, schlenderte an den Fassaden entlang und sah, wie Frank Sennett in einen roten Audi stieg, mit dem er gleich darauf durch eine Pfütze davonzischte.

Unter der Überdachung eines Schaufensters blieb er wieder stehen und schaute in den Sommerregen hinauf, der das Licht der Straßenlampen mit zarten silbrigen Fäden durchzog. Er warf einen Blick die Straße hinunter. Sie wirkte wie ein blauschwarzer Tunnel aus Schatten, hie und da durchbrochen von goldenen Lichtern. Irgendetwas hielt ihn noch zurück.

Ein, zwei Minuten vergingen, dann wurde sein Blick von einer dunklen Limousine angezogen, die in auffallender Langsamkeit auf der ruhigen, lichterglitzernden Straße an ihm vorüberrollte. Kurz darauf leuchteten am Heck die roten Lichter auf, als der Wagen bremste und ein Stück hinter dem Eingang des Nachtlokals am Bordstein hielt. Der Motor wurde nicht abgestellt und niemand stieg aus dem Wagen aus.

Im nächsten Moment erblickte er Ramona Renda, wie sie durch die Eingangstür des Lokals ins Freie trat. Sie sah die Straße hinauf und hinunter, als ob sie nach jemandem Ausschau hielt. Der Regen, der auf ihre nackten Schultern fiel, störte sie offenbar nicht.

Sie warf den Kopf herum, als gleich darauf ein knappes Hupen ertönte, dann trat sie an den Bordsteinrand, wo der schwarze Wagen auf sie wartete.