2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Benu

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

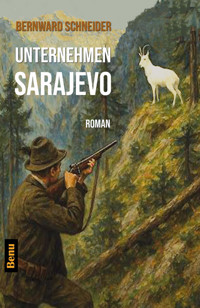

Am 27. August 1913 erblickt der Thronfolger Franz Ferdinand von Österreich-Ungarn an seinem Jagdstand nahe Golling im Salzburger Land eine weiße Gams. Jeder Gebirgsjäger in den Ostalpen kennt die Sage vom Zlatorog, nach der die Erlegung eines weißen Wildes dem Schützen Unglück bringt. Doch Franz-Ferdinand teilt den Aberglauben der Gebirgsjäger nicht. Im folgenden Jahr reist er zusammen mit seiner Gattin Sophie zum Staatsbesuch nach Sarajevo. Zur selben Zeit betreibt der Sekretär Benno Siebert an der russischen Botschaft in London Spionage im Auftrag der deutschen Regierung. Er ahnt, dass eine mächtige Elite plant, die Welt in einen großen Krieg zu stürzen, und nur noch auf den rechten Anlass dafür wartet. Siebert unternimmt alles, um die böse Entwicklung zu verhin-dern. Doch seine Feinde sind bereits auf ihn aufmerksam ge-worden. – Ein spannender historischer Roman, der den Ausbruch des 1. Weltkriegs aus damaliger deutscher Sicht schildert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Bernward Schneider

Unternehmen Sarajevo

Historischer Roman

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Bernward Schneider

Unternehmen Sarajevo

Roman

Edition Benu

1

Mitterndorfer sah, dass sich hoch oben in den Felsen etwas bewegte, etwas Großes, das im Sonnenlicht weiß durch die Bäume schimmerte. War es ein Stück Wild? Er beobachtete es für eine längere Zeit, konnte aber nicht klar ausmachen, was sich dort oben befand.

Der Jäger warf einen Blick zur Seite, wo Erzherzog Franz Ferdinand hinter einem Klapptisch saß und Papiere unterschrieb. Es war nicht ungewöhnlich, dass der Erzherzog Akten mit an den Jagdstand brachte. Es war Mitterndorfers Aufgabe, den hohen Herrn bei der Aktenarbeit zu unterbrechen und ihm das Gewehr zu überreichen, wenn er sah, dass Gelegenheit zu einem Abschuss bestand.

Der Büchsenspanner sah zurück zu den Steilwänden, wo die Knechte und Bauernsöhne die Gämsen aufstöberten, um sie bergab ins Tal zu treiben. Allerhand Jäger und Treiber waren auf den Almen zusammengelaufen, begleitet von den Frauen, die das Essen für die Männer trugen. Sie alle kannten die geheimen Stege und Steige und wussten, wo sie sich dem Wild, vor allem den Gämsen, nähern mussten.

Minuten verstrichen, dann bewegte sich wieder etwas im Blickfeld des Jägers, kam näher und wurde größer, und der kaiserliche Bedienstete erkannte, dass er einen starken, prächtigen Gamsbock vor sich hatte. Mitterndorfer erschrak. Gämsen waren eigentlich braun oder schwarzgrau, doch dieser stattliche Bock, den man aus den höheren Felswänden herabgetrieben hatte, war weiß wie Winterschnee.

Besser, er schießt ihn nicht, ging es ihm durch den Sinn. Doch würde der Erzherzog einen Gamsbock des weißen Felles wegen verschonen? Viel Hoffnung auf einen guten Ausgang hatte er nicht. Der Thronfolger schoss auf alles, was sich bewegte. Der Bedienstete hatte es oft genug erlebt. Den Erzherzog als schießwütig zu bezeichnen, war noch milde ausgedrückt, die Zahl seiner Abschüsse ging in die Zigtausende, und dass der hohe Herr auf einen möglichen Abschuss verzichtete, kam äußerst selten vor. Auch an diesem Spätsommermorgen hatte Franz Ferdinand bereits mehrere Gämsen vom Leben zum Tode befördert.

Hinter dem Schützenstand des Thronfolgers lag auf einer Decke im Gras Sophie Chotek, Gräfin von Hohenburg, Franz Ferdinands Gemahlin, und las in einem Buch. Außer den beiden kaiserlichen Hoheiten und ihm selbst war niemand sonst am Jagdstand anwesend.

Der Bock war noch ein Stück nähergekommen. Mitterndorfer zögerte nicht länger. Er hatte keine andere Wahl. Es war nicht möglich, seinem Herrn zu verschweigen, was für eine gute Gelegenheit zum Schuss es für ihn gab. Wenn er stumm bliebe, würde er seine Pflichten gröblich verletzen und seine Stellung riskieren, sollte der Erzherzog bemerken, was ihm entging.

»Ein Gamsbock, ein weißer, – kaiserliche Hoheit«, rief der Leibjäger darum aus.

Der Thronfolger blickte schnell von seinem Aktenstück auf, legte es beiseite und erhob sich von seinem Sitz, dann ließ er sich von seinem Bediensteten das geladene Gewehr reichen, und es war nur eine Sache von Sekunden, bis er die Flinte angelegt und sein Beutestück anvisiert hatte.

Mitterndorfer war klar, dass auch Franz Ferdinand ganz genau wusste, was er tat, wenn er auf das weiße Tier abdrückte, das sich vor seiner Flinte befand. Jeder Gebirgsjäger in den Ostalpen kannte die Sage vom Zlatorog, nach der die Erlegung eines weißen Wildes dem Schützen Unglück brachte; der Jäger müsse innerhalb eines Jahres mit seinem unnatürlichen Ableben rechnen, hieß es in der Überlieferung. Weiße Gämsen waren seltene Tiere und das war der Grund dafür, dass sich bedeutungsvolle und bedrohliche Mythen um sie rankten.

»Es ist ein weißer …«, murmelte der Büchsenspanner.

Franz Ferdinand beachtete den Bediensteten nicht. Das Gesicht des Erzherzogs war unbeweglich geblieben, hatte den abweisenden Ausdruck, den es nicht nur in Momenten wie diesen zeigte. Die Leute, die den Erzherzog wenig kannten und niemals erlebt hatten, wie sich sein Gesicht, vor allem in der Nähe seiner Kinder, vor Freude beleben konnte, fürchteten ihn. Der Leibjäger wusste, dass der Erzherzog ein reizbarer Mensch war, der über die leisesten Anzeichen von Aufsässigkeit in Zorn geraten konnte, aber auch, dass er ein Mann war, der Speichellecker verabscheute. Es war ein schmaler Grat, auf dem man sich in der Nähe des Erzherzogs bewegte, aber wenn man einmal ein Gespür dafür erlangt hatte, wie er tickte, so wie es bei ihm selbst der Fall war, kam man mit dem Mann an sich gut zurecht.

Der Schuss würde sein Ziel nicht verfehlen, wusste der Jäger. Der Erzherzog war ein trefflicher, gewandter Schütze und dass er sein Beutestück mit einem gezielten Schuss erledigen könnte, stand außer Zweifel.

Mitterndorfer blickte in den Himmel. Über dem Tal wogen sich die Falken im Wind und kreisten auf machtvollen Schwingen zwischen den Geröllwänden der Berge, zogen Kreisbahnen weit oben in der Luft und stießen schrille Schreie dabei aus.

Der Jäger fuhr zusammen, als ein lauter peitschender Knall ertönte.

Treffer! Sofort ging das Tier im Feuer der Flinte zu Boden. Der Jäger schloss für einen Moment die Augen. Kein Zweifel, der Erzherzog hatte den weißen Gamsbock erlegt.

»Hast du gesehen, was ich geschossen habe, Sopherl?«, rief der Erzherzog seiner Gemahlin in seinem Rücken zu.

Die Herzogin, die sich von dem Schuss nicht hatte schrecken lassen, blickte zu ihrem Mann.

»Nein, was denn?«

»Eine weiße Gämse«, antwortete der Erzherzog.

Mitterndorfer, der das Gespräch mitanhören musste, war beklommen zumute.

»Oh, das ist etwas Besonderes, nicht wahr?«, fragte Sophie Chotek.

»Es gibt die alte Sage, dass derjenige, der eine weiße Gämse schießt, innerhalb eines Jahres sterben muss«, antwortete Franz Ferdinand gleichmütig.

»Aber warum hast du dann geschossen?«, rief die Herzogin erschrocken aus und spähte besorgt zu der steilen Geröllwand hinüber.

»Na, wenn man sterben muss, stirbt man sowieso!«, gab Franz Ferdinand zurück.

Er hatte es in einem ganz leichten Tonfall gesagt, doch Sophie nahm es anders auf, ihr war es keineswegs leicht um das Herz.

»Ach, was redest du für einen Unsinn, Franzi«, sagte sie leise. »Du wirst schon nicht sterben. Trotzdem hättest du nicht schießen sollen, wo die Sage schon davor warnt.«

»Sopherl, Sopherl«, sagte der Erzherzog zärtlich. »So sehr ich dich liebe, aber an solche Geschichten zu glauben, ist doch törichtes Zeug.«

Franz Ferdinand saß schon wieder hinter seinem Klapptisch, hatte das Gewehr beiseitegestellt und wieder das Aktenstück in der Hand. Er wirkte unbekümmert, als wäre nichts Besonderes geschehen.

»Manchmal ist es besser, sich so zu verhalten, als könnten die Sagen stimmen«, erwiderte die Herzogin von Hohenburg. »Nur vorsichtshalber, weil man das Schicksal nicht herausfordern soll.«

»Alles Aberglaube«, gab der Erzherzog fast schroff zurück. »Ich halte überhaupt nichts davon. In den Bergen wird viel Unsinn erzählt, zumal unter den Jägern.«

Auch Sophie teilte den Aberglauben der Gebirgsjäger nicht, doch ihre Besorgnis hatte noch einen Grund, der nicht auf dumpfen Fantasien beruhte.

Der Herzogin war eingefallen, dass Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth im Jahre 1888 einen weißen Gamsbock geschossen und weniger als ein Jahr später, im Januar 1889, Selbstmord begangen hatte. Erst in Folge von Rudolfs Tod war sein Cousin Franz Ferdinand, Sophies Ehegemahl, der Thronfolger der Donaumonarchie geworden.

»Sicher hast du recht«, sagte sie, in dem Versuch sich selbst von der Richtigkeit der Ansicht ihres Gatten zu überzeugen. »Ich glaube ja auch nicht wirklich daran.«

Sie griff wieder zu ihrem Buch und setzte die unterbrochene Lektüre fort.

»Jetzt ist es ein Brauner, Kaiserliche Hoheit«, rief der Büchsenspanner Mitterndorfer ein paar Minuten später dem Thronfolger zu.

»Gut, und dann Schluss mit den verdammten Akten«, rief der Franz Ferdinand aus. »Her mit dem Gewehr!«

Der Thronfolger schoss und traf den Braunen, und schon bald darauf schoss er wieder und traf erneut, und am Ende des Tages hatte Franz Ferdinand der Liste des von ihm erlegten Wildes eine stolze Reihe weiterer Abschüsse hinzugefügt. Den weißen Gamsbock hatte Erzherzog Franz Ferdinand da schon vergessen und auch Herzogin Sophie Chotek dachte nicht mehr daran.

2

In der Loge des Portiers brannte noch Licht, als Benno Siebert das Botschaftsgebäude am Londoner Chesham Place betrat. Der Mann an der Pforte nahm nur kurz Notiz von ihm. Dass der zweite Sekretär des Botschafters am Abend in sein Büro kam, um eine Arbeit zu erledigen, kam häufig vor, sodass sich kein anderer Botschaftsmitarbeiter etwas dabei dachte. Mit sicherem Schritt bewegte der Sekretär sich über die dunklen Flure. Die Lampe, die er in der Hand hielt, gab ein flackerndes, spärliches Licht und erhellte die Umrisse seiner kleinen, schmächtigen Gestalt.

Als Siebert das Zimmer des Botschafters erreichte, blieb er für einen Moment stehen und lauschte, ob noch jemand in der Nähe war, doch im Gebäude war es mucksmäuschenstill. Zu dieser vorgerückten Stunde arbeitete außer ihm selbst praktisch niemand mehr. Er öffnete die Tür, fand das Zimmer leer und ging zielstrebig auf den eisernen Wandschrank zu, hinter dessen Tür die Geheimpapiere der russischen Botschaft aufbewahrt wurden. Er nahm einen Schlüssel aus der Tasche, mit dem er die Eisentür aufschloss, dann griff er nach der Akte mit der roten Aufschrift und schloss den Schrank wieder zu. Kurz darauf lag das Arbeitszimmer des Botschafters wieder im Dunkeln.

Siebert huschte weiter über den dunklen Gang und betrat ein anderes Zimmer, es war das eigene. Der Sekretär legte die Akte auf seinen Schreibtisch, zündete einen Kerze an, setzte sich hin und schlug das Schriftstück auf. Als er die Dokumente gefunden hatte, nach denen er suchte, begann er mit seiner einsamen Arbeit, die darin bestand, die Dokumente zu kopieren, indem er sie Seite für Seite sorgfältig abschrieb. Es war eine mühsame Arbeit, aber Siebert erledigte sie mit stoischer Ruhe.

Beim Abschreiben nahm er den Inhalt der Texte auf und versuchte sich einzuprägen, was von dem Gelesenen wichtig war. Den Inhalt der Akte mit der roten Aufschrift zu kennen, war ihm nicht verboten, aber natürlich durfte er die Geheimpapiere nicht kopieren. Was er tat, war die Arbeit eines Spions, und wenn man ihn entdeckte, würde er nicht nur sein Amt los sein, sondern vermutlich auch sein Leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn erwischte, war gering, doch sie existierte. Zum Glück besaß Siebert die Fähigkeit, Obacht zu geben, während er sich auf seine Arbeit konzentrierte.

Was er an diesem Abend las, überraschte ihn. London und St. Petersburg planten tatsächlich, dass die britische Flotte im Falle eines Krieges ein russisches Expeditionskorps in Pommern an Land setzen sollte. England betonte stets gegenüber Deutschland, wie freundschaftlich man ihm verbunden sei. Der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg stützte seine Politik auf die Annahme, dass Großbritannien, auch wenn es teilweise in die Entente mit Russland und Frankreich integriert war, niemals einen Aggressionskrieg dieses Bündnisses gegen Deutschland unterstützen würde. Ein verhängnisvoller Irrtum, wie Siebert fand. Schon seit einiger Zeit wusste er, dass es zwischen den Entente-Mächten Geheimabsprachen gab. Genauer gesagt, handelte es sich um die Bemühungen der Russen und Franzosen, England dazu zu bringen, dass es sich einem Bündnis gegen Deutschland anschloss. Auch Sieberts Vorgesetzter, Botschafter Graf Benckendorff, war an diesem Unternehmen beteiligt. Hier in der russischen Botschaft in London, wo er als zweiter Sekretär des Botschafters an der Quelle saß, liefen die Fäden zusammen.

Siebert legte die hergestellten Kopien in eine Schublade seines Schreibtisches, dann stand er auf und schlich mit den geheimen Unterlagen über den Flur zum Zimmer des Botschafters, um sie zurück in den eisernen Wandschrank zu legen. Er atmete auf, als er das Zimmer wieder verlassen hatte. Es hatte alles geklappt.

Zurück in seinem Büro begann er in den Kopien zu lesen, die er hergestellt hatte, um sich das eine oder andere Detail, das er sich beim ersten Überfliegen nicht genau gemerkt hatte, in Erinnerung zu rufen und sein Wissen zu vervollständigen. Schließlich war er zufrieden, legte die Kopien zusammen und verschnürte sie zu einem Paket, das er in die Innentasche seines Mantels steckte. Nun galt es noch, sich bei dunkler Nacht auf den Weg zur deutschen Botschaft zu machen und das Paket der Mittelsperson in die Hand zu drücken, die dort bereitstand, um es in Empfang zu nehmen. Der Empfänger des Päckchens wusste nicht, wer er war, auch nicht, was sich in der Sendung befand, ebenso wenig wusste es der Kurier, der das Päckchen später weiterbefördern würde, damit es möglichst schnell seinen Zielort Berlin erreichte.

Er hatte den Mantel noch nicht übergestreift, sondern war damit beschäftigt, einige der Utensilien auf dem Schreibtisch, die er benutzt hatte, beiseite zu räumen, als ihn ein Geräusch zusammenzucken ließ.

Schritte! Er spitzte die Ohren, wandte sich zur Tür herum. Ja, Schritte, das Geräusch war vom Flur gekommen. Noch hatte niemand draußen geklopft, aber jemand stand hinter der Tür, sein Instinkt wusste darüber Bescheid. Gleich darauf kam das Klopfen.

»Ja, bitte«, rief Siebert, und dann wurde die Tür aufgeschoben und ein hochgewachsener Mann in fortgeschrittenem Alter betrat den Raum. Es war Sieberts Chef, Botschafter Alexander Graf von Benckendorff, ein Mann mit einer langen Habichtsnase und einem kräftigen, buschigen Schnauzer.

Der Eintretende hielt inne, als er Siebert erblickte.

»Im Gebäude ist es so still, dass ich annehmen musste, es sei niemand mehr im Hause«, sagte er. »Doch ich bin froh, Sie noch zu später Stunde anzutreffen, Herr Siebert. Ich hatte darauf gehofft.«

Der Botschafter musste eben erst im Gebäude eingetroffen sein, überlegte Siebert, sodass er kaum bemerkt haben konnte, dass die Geheimakte eine Stunde lang nicht an ihrer Stelle in dem eisernen Wandschrank gewesen war. Wenn Benckendorff bereits in seinem Büro gewesen wäre, hätte er schon früher etwas bemerken müssen.

»Ist denn etwas geschehen, Herr Graf?«, fragte er.

»Nein, nein.« Der Botschafter winkte ab. »Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie so spät am Abend noch störe«, erwiderte er. »Wir beide sind Deutsche, wir verstehen uns und müssen zusammenhalten, Herr Siebert. Begleiten Sie mich in die Pall Mall, ich möchte dort einen Club aufsuchen.«

Deutsche waren sie beide nur der Herkunft und Heimat nach, hinsichtlich der Staatsangehörigkeit waren sie beide Russen. Trotzdem hatte der Botschafter recht. Ihr Herz gehörte nicht Russland, sondern dem Deutschen Reich. Benckendorff sprach nicht einmal richtig Russisch.

»Sehr gern, wenn Sie es wünschen«, äußerte Siebert höflich. »Ohnehin hatte ich mich gerade zum Aufbruch entschlossen.«

»So kommen Sie mit mir«, sagte Benckendorff. »Ich habe es etwas eilig. Es hat einen bestimmten Grund, weshalb es mich heute Abend dorthin zieht. Es ist wegen eines bestimmten Gastes, der sich dort aufhalten könnte. Draußen wartet eine Autodroschke auf uns. Ich habe nur kurz vor der Botschaft halten lassen, weil ich nicht allein gehen mochte. Ich war erleichtert, räume ich ein, als der Portier mir meine Vermutung bestätigte, dass Sie noch im Hause sind.«

Er würde seinen Besuch in der deutschen Botschaft auf eine spätere Nachtstunde verschieben müssen, schoss es Siebert durch den Kopf. Wenn der Kurier nicht mehr wartete, musste er eben den Briefkasten benutzen. Aber was sollte er solange mit dem Päckchen in seinem Mantel tun? Es behagte ihm nicht, das Päckchen bei sich zu führen, während er seinen Botschafter in einen Club begleitete, aber es ließ sich wohl nicht vermeiden. Schließlich war es kaum vorstellbar, dass jemand im Club seinen Mantel durchsuchte. Das Päckchen war außerdem ohne eine Aufschrift oder Adresse.

Sie verließen das Gebäude und stiegen auf die Rückbank eines am Straßenrand wartenden Autos, und der Fahrer fuhr nach Osten durch die abendliche Stadt.

Es war eine milde Nacht. Die Straßenlampen brannten. Lärm war in dieser Gegend rund um den St. James Park nicht zu hören. Die Stadt erweckte an manchen Orten bei Nacht den Eindruck eines dumpfen Schweigens.

»Ich bin Mitglied im Reform Club«, sagte Benckendorff. »Man kennt mich dort, obwohl ich mich dort nicht häufig blicken lasse. Mir ist etwas zu Ohren gekommen. Wir werden wohl unserem früheren Außenminister begegnen.«

»Sprechen Sie von Herrn Iswolski?«, fragte Siebert, um auszuschließen, dass er sich verhört hatte.

Der ältere Mann lächelte. »Von niemand anderem«, sagte er.

Was für ein seltener Glücksfall, dachte Siebert. Eine Gelegenheit, Iswolski kennenzulernen, ergab sich nicht alle Tage, und die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, machten das Pech, seine geplante Unternehmung nicht beendet zu haben, mehr als wett. Er war dem russischen Botschafter in Paris noch nie begegnet, wusste aber, dass dieser ein abgrundtiefer Deutschenhasser war, der zu den Kräften gehörten, denen jedes Mittel recht war, wenn sie einen Beitrag leisten konnten, das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu vergiften. Nicht weil er dem früheren Außenminister Sympathien entgegengebracht hätte, sondern weil er die Möglichkeit witterte, Informationen aus erster Hand zu bekommen, die seinen deutschen Auftraggebern nützlich sein könnten, war eine solche Begegnung von großer Bedeutung. Die Lage in Europa war gespannt. Es gab viel herauszufinden und zu berichten.

»Was tut der russische Botschafter aus Paris in London?«, fragte Siebert.

»Es ist kein offizieller Besuch und er hat sich auch bei mir nicht angemeldet. Ich habe mehr nebenbei von seinem Aufenthalt erfahren.« Der Botschafter seufzte. »Es ist eine merkwürdige Zeit und ich habe kein gutes Gefühl. Iswolski ist ein mächtiger Mann mit Verbindungen zu allen europäischen Herrschern, er hegt eine persönliche starke Feindschaft gegen Deutschland.«

»Sie denken auch, dass etwas in der Luft liegt?«

»Es liegen mögliche Auseinandersetzungen zwischen europäischen Großmächten, sogar ein großer Krieg, in der Luft«, entgegnete der Botschafter. »Was denken Sie selbst?«

»Auch ich habe zuweilen den Eindruck, dass sich etwas zusammenbraut.«

Sie erreichten eine endlose Straße, die dalag in lautloser Stille, markiert von den langen, regelmäßigen Reihen der Straßenlaternen zu beiden Seiten des Weges, die Pall Mall. Rund um St. James Park im Londoner Westend existierten die bedeutendsten Londoner Gentlemen Clubs. Allein hätte Siebert einen solchen Club nicht betreten dürfen, auch war er noch nie auf den Gedanken gekommen, in einem dieser Clubs um Aufnahme zu ersuchen, doch als Begleiter des Botschafters würde man ihn nicht ausschließen können.

Sie betraten das Foyer des Reform Clubs, und wie Siebert nicht anders erwartet hatte, behandelte man auch ihn mit ausgesuchter Höflichkeit. Sie passierten Clubräume, die reich verzierte und vergoldete Decken hatten, die Pracht, die rundum herrschte, wurde durch riesige Spiegel noch verstärkt. Der Salon, in den sie gelangten, war mit alten Gemälden in prachtvollen Rahmen bestückt. Benckendorff steuerte auf ein von drei Ledersesseln umstandenes Tischchen in der Nähe eines Kamines zu, in dem zu dieser Jahreszeit kein Feuerchen brannte. Kaum hatten sie Platz genommen, als ein livrierter Bedienter zu Ihnen trat.

»Guten Abend, Herr Graf«, sagte der Mann und nickte dem Botschafter, und danach Siebert höflich zu. »Haben die Herren einen Wunsch.«

Benckendorff bestellte Wein und Siebert schloss sich dem Wunsch seines Vorgesetzten an.

Der Club war an diesem Abend gut besucht und es dauerte nicht lange, bis Siebert ein bekanntes Gesicht erblickte.

»Der Marineminister ist zu Gast«, sagte er und nickte in Richtung eines wenige Meter entfernten Tisches, an dem der Minister Churchill mit einem anderen Herrn zusammensaß.

Benckendorff folgte der Blickrichtung von Sieberts Augen. »Ein Mann, der vor Auseinandersetzungen nicht zurückschreckt«, bemerkte er in reserviert wirkendem Ton.

Auch Churchill hatte Benckendorffs Anwesenheit wahrgenommen und nickte ihm von seinem Tisch aus freundlich zu, der Botschafter erwiderte höflich den Gruß.

»Sie scheinen den Minister nicht zu mögen«, bemerkte Siebert leise.

»Er ist keine unsympathische Natur«, sagte der Graf. »Recht liebenswürdig im Umgang. Doch ich erwarte mir nichts Gutes von ihm. Wie ich hörte, wünscht sich Mr. Churchill kaum etwas sehnlicher als einen Krieg, in dem er die Schlagkraft der britischen Flotte unter Beweis stellen kann.«

Churchill war ein merkwürdig aussehender Mann, empfand Siebert. Er war groß und schlank, aber seiner Erscheinung war zugleich eine Neigung zur Behäbigkeit und äußeren Fülle anzusehen. Es war etwas an ihm, das gleichzeitig abstoßend und anziehend wirkte.

Der Bedienstete brache eine Flasche Rotwein zusammen mit zwei Gläsern, die er halbvoll schenkte. Eine Weile saßen die beiden russischen Diplomaten schweigend beieinander, nippten an ihren Gläsern und musterten die Umgebung.

»Ich habe wohl den richtigen Riecher gehabt«, sagte Botschafter Graf Benckendorff leise. »Iswolski scheint zwar noch nicht da zu sein, aber sobald er kommt, wird er ganz sicher dem Marineminister Gesellschaft leisten.«

»Sie werden wohl gar miteinander verabredet sein«, bemerkte Siebert.

»Davon gehe ich aus. Iswolski trifft einen Gleichgesinnten.«

»Zwei Kriegstreiber?«, fragte Siebert leise.

Benckendorff legte die Stirn in Falten. »Es existiert eine geheime Absprache zwischen Frankreich und Großbritannien, wonach im Falle eines Krieges mit Deutschland Großbritannien Frankreich unterstützen würde«, erwiderte er. »Dass es darüber hinaus Absprachen zwischen Großbritannien und Russland gibt, folgt aus den engen Beziehungen, die Iswolski zu König Edward unterhielt, aber eine geheime Absprache zwischen den drei Mächten Großbritannien, Frankreich und Russland für den Fall eines Krieges, – das ist noch etwas anderes. Iswolski ist für seine Intrigen bekannt und spinnt seine Fäden überall. Auch zwischen fremden Ländern, wenn er meint, dass es den russischen oder den eigenen Interessen dient.«

Es war Siebert bekannt, dass Iswolski und der verstorbene britische König Edward VII. in langen Gesprächen den Grundstein für die russisch-britische Zusammenarbeit gelegt hatten, zum Nachteil des Deutschen Reichs. Ein Grund für Benckendorffs Vorbehalte gegen Iswolski war sicherlich seine Befürchtung, dass der frühere Außenminister seine vielfältigen Kontakte zu Mitgliedern der britischen Regierung über seinen Kopf hinweg nutzte, und Absprachen getroffen wurden, ohne dass er selbst etwas davon erfuhr.

»Ich habe die Entente im Jahre 1907 selbst mitgegründet«, erklärte Benckendorff, »aber als eine Interessengemeinschaft, nicht als ein Militärbündnis, das Kriege führen soll.«

»Haben Sie eine Vermutung, was Iswolski konkret im Schilde führt?«, fragte Siebert. »Ich meine, hier in London?«

»Ministerpräsident Poincare tut alles, um dem deutschen Kaiser, der sich in allen seinen Handlungen von der Furcht vor einem Krieg bestimmen lässt, einen Krieg aufzuzwingen. Was einzig fehlt, ist ein Anlass, um einen Krieg vom Zaun zu brechen.«

»Den Anlass suchen sie in London?«

»Den Anlass wird Iswolski in London nicht finden, aber vielleicht die Unterstützung derjenigen, auf die es ankommt, um eine sich bietende Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, oder sie gar zu provozieren. London ist das Zentrum der Macht in Europa, hier laufen alle Fäden zusammen – – ach, da kommt der Herr übrigens gerade.«

Siebert wandte den Kopf herum und erblickte einen dicklichen Mann, der auf die sechzig Jahre zuging und wie ein englischer Parvenue gekleidet war.

»Er soll wissen, dass ich hier bin«, murmelte Benckendorff und erhob sich von seinem Platz, sodass Iswolski ihn nicht übersehen konnte. Auch Siebert stand von seinem Sessel auf, um den Besucher, der sich ihnen näherte, begrüßen zu können.

Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht blieb Iswolski vor ihrem Tisch stehen. Mit seinem britischen Maßanzug, der perlenverzierten Krawattennadel und den weißen Schuhen erschien er Siebert wie ein eitler Geck. Obendrein versprühte er den Duft eines süßlichen Parfüms.

»Ich wusste nicht, dass Sie in London sind, Herr Botschafter«, sagte Benckendorff. »Warum haben Sie mir Ihren Besuch nicht angekündigt.«

»Oh, ich hielt es nicht für nötig«, erklärte Iswolski freimütig, »und wie ich nun sehe, hatte ich Recht, wir kennen dieselben Clubs.« Er lächelte. »Wie sollten wir da einander aus dem Weg gehen können.«

Benckendorff verkniff sich eine Erwiderung. Die beiden Botschafter hatten einander die Hand gereicht, und dann machte Benckendorff auch Siebert mit Iswolski bekannt.

»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Botschafter«, sagte der Sekretär.

»Ganz meinerseits«, antwortete Iswolski und wandte sich wieder seinem Botschafterkollegen zu. »Meine Visite nach London ist vor allem privater Natur und dauert nur zwei Tage.«

»Leisten Sie uns ein wenig Gesellschaft, Herr Iswolski«, sagte Benckendorff und wies auf einen der freien Clubsessel am Tisch.

»Wie gern würde ich mich zu Ihnen gesellen, meine Herren«, gab Iswolski zurück, »doch ich werde hier bereits von einigen hochgestellten Herrschaften erwartet, die mich um ein Gespräch baten, als sie von meiner Ankunft in London erfuhren. Wenn Sie aber noch etwas länger im Club verweilen sollten, könnten wir etwas später vielleicht noch ein Gläschen zusammen trinken.«

Iswolski wandte sich zur Seite und seine Augen leuchteten auf, als er die Herren erblickte, mit denen er augenscheinlich verabredet war.

»Ich darf meine Gesprächspartner nicht warten lassen«, sagte er und hob die Hand zu einer Art Abschiedsgruß, dann ging er weiter und ließ Benckendorff und Siebert stehen.

Beide sahen sie ihrem Landsmann nach, der wie erwartet zu dem Tisch trat, an dem Churchill und der andere Herr zusammensaßen.

»Eine Visite von privater Natur, man sieht es«, bemerkte Benckendorff sarkastisch und ließ sich in seinem Sessel nieder.

Auch Siebert setzte sich. »Erlauben Sie, dass ich Ihnen nachschenke, Herr Graf?« Er griff zu der Weinflasche auf dem Tisch.

Graf Benckendorff nickte. »Ich trinke viel lieber mit Ihnen noch ein Gläschen als mit diesem Mann, muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.«

So, wie sie saßen, hatten sie beide den anderen Tisch im Blickfeld, an dem sich bereits eine angeregte Unterhaltung zwischen den drei Männern entsponnen hatte.

»Wer ist der dritte Mann am Tisch?«, fragte Siebert.

»Ich bin mir nicht recht sicher«, sagte Benckendorff. »Mir ist, als hätte ich ihn schon einmal gesehen. Aber ich habe keinen Namen.«

Dieser dritte Mann am Tisch war ein älterer, gleichwohl dynamisch wirkender Mann von kräftiger Gestalt mit kantigem Gesicht von gesunder Farbe, einem buschigen grauem Schnauzbart und spärlich gewordenem, zur Seite gekämmtem grauen Haar. Er mochte um die sechzig sein, jedenfalls einige Jahre jünger als Graf Benckendorff.

»Sagen Sie, Herr Graf«, bemerkte Siebert nach einer Weile, »dieser Anlass, von dem Sie sprachen, ob er ihn nun in London findet oder nicht, – haben Sie eine Vermutung, woran Iswolski denken könnte?«

Benckendorff starrte eine Weile nachdenklich auf die rote Flüssigkeit in dem Glas in seiner Hand, bevor er es ansetzte und fast zur Hälfte leerte.

»Iswolskis Steckenpferd ist die Balkanpolitik. Er war es, der vor Jahren dafür sorgte, dass Russland den serbischen Widerstand gegen die Annexion Bosniens durch Österreich-Ungarn nicht unterstützte. Er schlug selbst den Österreichern die Annektierung Bosniens vor, und zwar nach einer Absprache mit dem britischen Außenminister Grey, wobei er versicherte, dass Russland den zu erwartenden Widerstand Serbiens gegen diese Maßnahme nicht unterstützen würde.«

»Was hat Iswolski zu seinem Vorschlag veranlasst?«

»Er tat es, um das Vordringen Russlands nach Konstantinopel, in die Meerengen und von dort in den Balkanraum zu ermöglichen. Iswolski befeuerte den Nationalismus auf dem Balkan und stellte Österreich-Ungarn als den großen Bösewicht hin. Sein Vorgehen dient seinem Ziel, den Balkan zu destabilisieren.«

Siebert wusste, dass es bereits seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf dem Balkan immer wieder Interessenkonflikte zwischen Frankreich, Russland und Großbritannien als Triple-Entente auf der einen Seite und den Mittelmächten Österreich-Ungarn, Deutschland und zunächst auch Italien auf der anderen Seite gegeben hatte. Diese beiden Machtblöcke hatten die unterschiedlichsten Interessen auf dem Balkan, hinzu kam eine komplizierte Bündnispolitik, die den Balkan zu einem »Pulverfass Europas« gemacht hatte.

»Mit der Annexion Bosniens ist tatsächlich ein latenter Unruheherd auf dem Balkan geschaffen worden«, sagte er. »Der Balkan ist österreichisches wie russisches Interessengebiet. Ein neuer Balkankrieg mag unser russisches Reich auf den Plan rufen. Die Deutschen allein bekümmert der Balkan allerdings wenig, auch Großbritannien hat keinen Drall dorthin. Warum sollte sich Großbritannien auf ein Kriegsbündnis gegen Deutschland einlassen, nur weil die Franzosen ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nachkommen, falls es einen neuen Balkankrieg gibt?«

Graf Benckendorff sah nachdenklich zu dem anderen Tisch hinüber, dann winkte er der Bedienung und ließ eine weitere Flasche Wein an den Tisch bringen.

»Dass der Balkan Deutschland wenig bekümmert, trifft so nicht zu, Herr Siebert«, sagte er schließlich. »Denken Sie an die Bahn Berlin-Bagdad, die sich von der deutschen Reichshauptstadt bis zum Persischen Golf erstrecken soll. Würde sie fertig gestellt werden, wäre eine riesige Landmasse unter deutscher Herrschaft, die für die britische Seemacht praktisch unangreifbar wäre. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, aus welchen Gliedern sich die Kette zusammensetzt, die zwischen Berlin und Bagdad liegen: das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei, die allesamt miteinander verbündet sind. Nur ein kleiner Gebietsstreifen verhindert, dass die beiden Enden der Kette vollständig miteinander verbunden sind. Dieser kleine Streifen ist Serbien.«

»Deutschland wird nicht wegen der Bahnlinie einen Krieg auf dem Balkan führen wollen, sondern sich in Zurückhaltung üben«, sagte Siebert. »Auch den Briten kann nicht daran gelegen sein, sich auf einen solchen Krieg einzulassen.«

»Dem britischen Volk gewiss nicht, und auch nicht dem britischen Parlament. Doch weder dem Premierminister Asquith noch dem Außenminister Grey ist zu trauen. Sie dienen nicht nur ihrem Land im Allgemeinen, sondern darüber hinaus noch anderen Herren.«

»An wen denken Sie, wenn ich fragen darf?«

»An die Herren der großen Banken«, murmelte Benckendorff. »Die internationalen Bankiers der Triple-Entente. Dieselben Herren, denen auch Iswolski verpflichtet ist, weil er ihnen seinen Aufstieg verdankt. Diese Leute sind von der deutschen wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen worden, verfügen aber über enge Verbindungen zu Frankreich und Russland und rüsten diese Länder zum Krieg. Sie haben dafür gesorgt, dass unser Zar Anleihen im Wert von neun Milliarden Rubel in Frankreich erwarb. Mit der Hilfe dieser Gelder soll der möglichst rasche Ausbau unserer strategischen russischen Eisenbahnrouten an der Westgrenze bewerkstelligt werden. Die Vorbereitungen Englands und Frankreichs für einen Angriff auf die Westfront der Deutschen sind praktisch abgeschlossen. Das Geld für Russland ist der eigene Beitrag unseres Landes zu den Vorbereitungen, die dafür dienen, das Deutsche Reich in einen Zweifrontenkrieg zu verwickeln. Letztes Jahr im Dezember ist die amerikanische Zentralbank gegründet worden, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Die Kriegsfinanzierung, wenn es zum Krieg kommen sollte, ist jedenfalls gesichert.«

Sicher war der genossene Alkohol mit dafür verantwortlich, dass der Botschafter sich so freimütig äußerte und seinen Sympathien für Deutschland so deutlichen Ausdruck verlieh, während er dem russischen Reich, dem er diente, in mancherlei Hinsicht misstrauisch gegenüberzustehen schien. Aber natürlich war es nicht nur der Wein. Der Botschafter vertraute Siebert, weil er ein Landsmann der Herkunft nach war, und wusste sich mit ihm in den wesentlichen Fragen einig. Einem Russen gegenüber hätte er keine solche Offenheit gezeigt.

»Komisch, dass niemand an die Menschen denkt, die diese Kriege führen müssen«, sagte Siebert. »Was für eine gewissenlose Haltung gegenüber den Soldaten und ihren Familien! Recht und billig wäre es, wenn die Herren der Banken selbst die Maschinengewehre bedienen müssten, mit denen man tötet und getötet wird. Stattdessen sitzen diese Ganoven gemütlich in Clubs wie diesem herum und erfreuen sich der steigenden Kurse.«

»Sie haben leider recht, Herr Siebert. Doch es ändert nichts. Die Kräfte, von denen ich sprach, werden nichts unversucht lassen, Deutschland in einen Krieg zu verstricken, der das Ziel hat, eine große Nation durch einen verlorenen Krieg in ein geschwächtes Land zu verwandeln. Es wird geschehen, sobald der richtige Anlass gefunden ist, um die Zustimmung der eigenen Bevölkerungen zu gewinnen, die natürlich im Grunde mit Deutschland keinen Krieg führen wollen.«

»Man muss den Anlass also selbst schaffen, ihn planen, damit der Fall des Falles eintreten kann?«

»Ein Anlass benötigt eine Organisation und einen Knotenpunkt«, antwortete der Botschafter. »Sonst kann es nicht so perfekt laufen, wie es zum Gelingen erforderlich ist.«

Sie blickten beide hinüber zu dem anderen Tisch, an dem Iswolski und Churchill saßen, und wo Bewegung entstanden war.

Die drei Männer hatten sich erhoben und nahmen offenbar Abschied voneinander. Iswolski sah sehr zufrieden aus. Churchill und sein Begleiter verabschiedeten sich mit einem langen Händeschütteln von ihm und gingen dann zielstrebig davon, wobei Churchill knapp in Richtung des einen oder anderen Tisches nickte. Auch der russische Botschafter wurde mit einem knappen Kopfnicken bedacht. Aufhalten ließ der Marineminister sich nicht. Nur wenige Augenblicke später war er aus dem Club verschwunden.

Iswolski hatte sich an sein Versprechen erinnert, denn ohne Verzug kam er an Benckendorffs und Sieberts Tisch. Nachdem er bei ihnen Platz genommen und sich von seinem Londoner Kollegen ein Glas Wein hatte einschenken lassen, sagte er: »Ich bin sehr erleichtert.«

Benckendorff blickte auf. »Worüber sind Sie erleichtert?«

»Das gemeinsame Werk der Generalstäbe Frankreichs und Englands ist bis zur letzten Unterkunft für jedes Bataillon vollendet«, antwortete Iswolski. »Russland muss vor einem europäischen Krieg keine Angst haben, sollte er kommen.«

»Gibt es denn etwas Neues?«, fragte Benckendorff. »Ich denke, dass ich es auch erfahren sollte.«

»Churchill ließ mich wissen, dass die Stunde der Bewährung naht. Er rechnet damit, dass der Krieg gegen Deutschland spätestens im September dieses Jahres ausbrechen wird.«

Eine Weile herrschte Schweigen am Tisch. Benckendorff und Siebert waren beide bemüht, sich ihr Erschrecken über diese direkte Ansage nicht anmerken zu lassen.

»Warum sollte ein Krieg in so naher Zukunft ausbrechen?«, fragte Botschafter Benckendorff seinen Tischnachbarn und Kollegen. »Mir war es stets ein Anliegen, Deutschland in seine Schranken zu verweisen. Aber das ist geschehen.«

»Es ist so geplant, und diejenigen, die den Krieg geplant haben, werden Gründe schaffen, die den Kriegsausbruch unvermeidlich machen.«

»Wer hat den Krieg geplant?«

Iswolski schmunzelte. »Der Marineminister ist ein Mann, der einem gelegentliche Einblicke gewährt, durch die sich größere Zusammenhänge erschließen.«

»Ist er einer der Planer?«

Iswolski zuckte mit den Achseln. »Die mächtigsten Männer sind nicht diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen. Der Marineminister kann nur weitergeben, was ihm zu Ohren gekommen ist. Mehr vermag ich dazu nicht zu sagen.«

Der Kerl war ein echter Kotzbrocken, dachte Siebert.

»Sie sprechen von einem Krieg in einer Weise, als ob es sich um ein freudiges Ereignis dabei handelt«, erwiderte Benckendorff. »Mit Verlaub gesagt, Herr Kollege, ich bin doch ein wenig erstaunt. Ein Krieg ist kein freudiges Ereignis, dem man entgegenfiebern sollte. Ein friedliches Europa wäre mir lieber.«

Iswolski zuckte mit den Achseln. »Kein freudiges, wohl aber ein notwendiges Ereignis, – es wendet nämlich eine Not – und der Marineminister empfindet diese Not genauso wie ich.« Er stieß einen langgezogenen Seufzer aus. »Aber ich will Sie nicht beunruhigen, meine Herren. Noch ist nichts ausgemacht. Deutschland hat es in der Hand, einen Waffengang zu verhindern. Sprechen wir von etwas anderem. Der Wein ist ausgezeichnet, nicht wahr?«

»Gestatten Sie mir eine letzte Frage zu dem Thema?«, fragte Siebert.

Iswolski warf dem Sekretär einen gleichmütigen Blick zu, als hätte er dessen Anwesenheit soeben erst wahrgenommen. Siebert störte sich daran nicht. Er wusste, dass er ein Mensch war, der leicht übersehen wurde. Was nicht nur von Nachteil war, wie sich soeben wieder gezeigt hatte.

»Ja, bitte, gern.«

»Weshalb sollte es zu einem Krieg mit Deutschland kommen? Welchen Grund für einen Krieg sollten die Deutschen liefern?«

»Nun, es wird jemand sterben und dann gibt es Krieg«, sagte Iswolski leise.

»Wer wird sterben?«, fragte Benckendorff.

»Eine bedeutende historische Person, möglicherweise«, gab der dickliche Diplomat gleichmütig zurück. »Vielleicht sogar ein europäischer Herrscher.«

»Sie denken wohl nicht an den deutschen Kaiser, Herr Botschafter?«, fragte Siebert.

Iswolski lächelte. »Der deutsche Kaiser wird nicht sterben. Es wäre nicht nur für ihn selbst, sondern auch für uns alle nicht gut. Stürbe der deutsche Kaiser durch Gewalt, hätte ein jeder Verständnis, wenn das Deutsche Reich Rache nehmen würde, die Deutschen wären durch den Verlust ihres Monarchen ins Recht gesetzt, egal, was sie tun, auch dann, wenn sie selbst einen Krieg beginnen. Nein, nein, der Kaiser wird nicht sterben – und vielleicht auch sonst niemand.« Er lachte. »Meine Herren, nehmen sie mir meine Worte nicht übel, legen Sie mir diese nicht auf eine Goldwaage! Ich habe nur ein wenig spekuliert, was passieren könnte. Einen politischen Mord heiße ich nicht gut, ganz egal, wer einem solchen verabscheuungswürdigen Anschlag zum Opfer fällt.«

Es wäre auffällig gewesen, wenn er nachgehakt hätte, sagte sich Siebert, obwohl er ahnte, dass Iswolski mehr wusste, als er zugab. Der russische Botschafter in Paris, auf Stippvisite in London, hatte sich mit seinen Bemerkungen schon recht weit vorgewagt, und wahrscheinlich dachte er, er könnte es ungestraft tun, da sie alle drei am Tisch schließlich russische Diplomaten waren.

Sie ließen das Thema vom kommenden Krieg fallen und schweiften auf Unwichtiges ab, über das sich leichter plaudern ließ, während sie weiter Wein tranken.

Siebert hatte bald das Gefühl, betrunken zu sein, und er hatte den Eindruck, dass es den beiden anderen Männern am Tisch nicht anders erging.

»Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich bereits aufbreche, Herr Graf«, sagte er irgendwann zu seinem Botschafter, »aber es steht mir morgen ein arbeitsreicher Tag bevor.«

»Wann steht Ihnen ein solcher Tag nicht bevor, Herr Siebert«, sagte Benckendorff, »aber meinetwegen – lassen Sie sich nicht aufhalten, wenn Sie nicht warten wollen, bis ich mir ein Auto bestelle, das nicht nur mich, sondern auch Sie nach Hause bringen kann.«

»Ich danke sehr für das Angebot, aber ich habe es nicht weit und gehe gern zu Fuß. Es ist eine milde, mondhelle Nacht.«

Iswolski sagte: »Falls das Angebot, das Sie Ihrem Sekretär machten, auch für mich Gültigkeit hat, würde ich es nicht ablehnen, mit Ihnen zu fahren, auch mein Hotel liegt in der Nähe, aber erst nachdem wir noch ein Abschiedsgläschen miteinander getrunken haben.«

Siebert winkte dem Bedienten, um eine Flasche Wein zu bezahlen, aber Benckendorff, der es bemerkte, fiel ihm in den Arm und sagte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Nein, Herr Siebert, das geht alles auf meine Rechnung.«

Der Sekretär bedankte sich. Dann verabschiedete er sich höflich von den beiden Botschaftern und wandte sich zum Ausgang.

Er war froh, als er sich wieder unter dem freien Himmel befand. Alles war gut gegangen, dachte er. Nichts sprach dagegen, dass er noch einen kurzen Abstecher zur deutschen Botschaft unternahm und sein Päckchen dort ablieferte. Die Nacht war mild und sein Ziel lag nur zwei Straßenecken entfernt.

Er blickte die Straße hinunter. Bläuliche Schatten sorgten für eine Atmosphäre, die ebenso heimelig wie unheimelig war. Nachts zeigte die Stadt ihren wahren Charakter, entblößt von allem Ungefähren des Tages. Auf einer Mauer auf der anderen Seite der Straße saß eine Katze, die wie eine Wächterin des dahinter liegenden Anwesens wirkte.

Er setzte sich in Bewegung und bog um die nächste Ecke. Die Gestalt, die ihm vorsichtig folgte, bemerkte er nicht.

3

»Die Kieler Woche steht bevor«, sagte Wilhelm II., der deutsche Kaiser, zum österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand, nachdem die beiden Männer sich über ihre Jagderlebnisse ausgetauscht hatten. »Nichts geht mir über eine Hochseeregatta. Eine Regatta zu segeln, ist mir eine noch liebere Tätigkeit als die Jagd.«

»Für mich geht es in der kommenden Woche zum Manöverabschluss nach Bosnien«, erklärte Franz Ferdinand. »Sophie und ich verbinden es mit einer kleinen Reise nach Ilidža. Es ist das erste Mal, dass meine liebe Gattin bei einem solchen Besuch an meiner Seite sein wird.«

Die Majestäten, die nebeneinander durch den Rosengarten von Schloss Konopischt spazierten, waren miteinander befreundet.