4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Missionshilfe Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

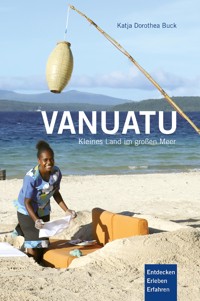

Vanuatu ist klein, liegt am „anderen Ende“ der Welt und ist bei uns nahezu unbekannt. Dabei kann der pazifische Inselstaat mit erstaunlichen Rekorden und beeindruckenden Superlativen aufwarten. Das Land hat das strengste Plastikverbot weltweit. Mit seinen weißen Stränden, dem glasklaren Wasser, der üppigen Vegetation und seinen spektakulären Vulkanen gilt Vanuatu als eines der letzten Paradiese in der Südsee. Und die Ni-Vanuatu sollen die glücklichsten Menschen der Welt sein. Ein Leben im Einklang mit der Natur? Ja, vielleicht. Wären da nicht Erdbeben, Vulkanausbrüche und Zyklone. Kein anderes Land auf der Welt ist den Naturgewalten mehr ausgesetzt als Vanuatu. Und zu allem kommt jetzt auch noch der Klimawandel. Katja Dorothea Buck hat sich aufgemacht zu den Menschen in Vanuatu, die zum Großteil noch sehr traditionell leben. Sie ließ sich auf gänzlich Neues ein, machte unerwartete Erfahrungen und änderte manche Sichtweise. Wunderbarerweise haben ihr Menschen ihre Geschichten erzählt und ihr damit geholfen, einen Zugang zu diesem unbekannten Land zu bekommen. Trotzdem ist die Autorin mit mehr Fragen als Antworten zurückgekommen. Werden die Ni-Vanuatu ihre Kultur in einer globalisierten Welt bewahren können? Oder sind die Menschen in Vanuatu vielleicht sogar besser für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewappnet als wir in den westlichen Gesellschaften? Wer weiß? Die erfahrene Journalistin Katja Dorothea Buck ist überzeugt: Wer sich auf die Menschen in Vanuatu einlässt, kommt ins Grübeln über globale Zusammenhänge, Geschwisterlichkeit und die eigenen Grenzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Vanuatu

Kleines Land im großen Meer

Katja Dorothea Buck

Alle Rechte vorbehalten.

Missionshilfe Verlag, Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg

[email protected], demh.de

Herausgeber: Evangelisches Missionswerk in Deutschland e.V. (EMW)

Konzept und Lektorat: Freddy Dutz und Corinna Waltz

Korrektorat: Petra Jaekel, Viviana Stockem und Hans-Hermann Stocklassa

Umschlaggestaltung und Illustrationen: Ari Gröbke und

Elisabeth Steuernagel, Hamburg, arigroebke.de

Satz und Druck: MHD Druck und Service GmbH, Hermannsburg,

mhd-druck.de

Print: ISBN 978-3-946426-21-9

E-Pub: ISBN 978-3-946426-26-4

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

Vanu – was?!

Erste Schritte im vermeintlichen Paradies

Ein Geschenk des Zufalls

In anderen Dimensionen denken

Ökumene muss man sich leisten können

Im Bastrock in die Moderne

Gesucht und gefunden

Wenn im Regenwaldder Regen fehlt

Wir wollen euer Geld nicht

Politik auf der Veranda

Wenn kein Raster mehr passt

Neugier auf der anderen Seite

Durch die Hölle gegangen

Kluge, junge Frau

Abschied von Vanuatu

Danksagung

Über die Autorin

Vanu – was?!

Begonnen hat alles mit einer kurzen E-Mail am 24. Juli 2019. Nachmittags, kurz nach halb drei, ploppte am rechten Bildschirmrand die Vorschau auf eine neue E-Mail auf. Eine Kollegin in Hamburg hatte sich gemeldet. „Katja, ich hab’ da mal ein … Angebot: Könntest du dir vorstellen, für uns in den Pazifik zu fahren? Im ersten Quartal 2020?“ Ich solle mich doch mal melden.

Pazifik?? Ich?? Wozu?? Von allen Regionen dieser Welt war der Pazifik bisher diejenige gewesen, mit der ich am allerwenigsten anfangen konnte. Weder geografisch noch politisch noch kulturell kannte ich mich dort aus. Wirklich interessiert hatte mich die Gegend nie. Zu weit weg, zu viele kleine Inseln, deren Namen man sowieso nicht behalten kann. Ja klar, Klimawandel, steigender Meeresspiegel, versinkende Dörfer … Davon hatte ich natürlich schon gehört. Aber was sollte ich da als Journalistin?! Ich bin Religionswissenschaftlerin und Politologin, interessiere mich für die Schnittstellen von Religion und Politik und habe in den letzten 25 Jahren vor allem den Nahen Osten als mein Spezialgebiet beackert.

Ich griff also zum Hörer und kam bei einem anderen Kollegen raus. „Du, ich habe da eine Mail von der Kollegin bekommen, aber ich glaub, sie hat sich in der Adresse getäuscht.“ Nein, nein, das habe alles seine Richtigkeit, meinte der Kollege. Ob ich im nächsten Frühjahr für drei Wochen nach Vanuatu fliegen könne. Es gehe um die Vorbereitungen für den Weltgebetstag 2021. „Vanu – was?! Ich habe noch nie von diesem Land gehört.“ Ist egal, meinte der Kollege. Gerade deshalb sei die Wahl auf mich gefallen, wegen des „unverstellten Blickes.“ Und im Übrigen: „Du hast ja noch Zeit, dich einzulesen. Flieg einfach hin und bring uns interessante Geschichten von dort mit.“ Ich solle es mir überlegen und ihm in den nächsten Tagen Bescheid sagen.

Klar, die Südsee ist immer eine Reise wert, als Touristin, wenn man Lust auf Palmen, Sandstrand und Korallenriffe hat. Aber beruflich? Für Recherchen? Dass es zeitintensiv werden würde, war klar. Ich müsste bei null anfangen und mich in den kommenden Monaten in etwas völlig Neues einarbeiten. Wollte ich das wirklich? Auch so habe ich schon neben Familie und Kindern immer den Eindruck, viel zu wenig Zeit für meine Arbeit zu haben. Meine Recherchereisen in den Nahen Osten waren immer mühsam aus dem Familienalltag herausgeschnitten, aber nötig, um als Journalistin am Ball bleiben zu können. Sollte ich jetzt für eine Region, für die ich mich bisher überhaupt nicht interessiert hatte, solche Klimmzüge machen und die wenige Recherchezeit, die mir blieb, drangeben? Strategisch gedacht wäre das nicht sehr klug.

Aber was würde ich verpassen?

Das Internet erzählte mir auf die Schnelle, dass Vanuatu als eines der letzten Paradiese dieser Erde gelte und dass dort die glücklichsten Menschen der Welt lebten. Ich musste grinsen. Ein Paradies mit glücklichen Menschen! Das wäre ja mal ganz was Neues! Wie oft hatte ich insgeheim schon gestöhnt über den Nahen Osten mit seinen ewigen Krisen. Sicherlich, für meinen Berufsstand, zumal wenn er sich gleichermaßen für Politik wie Religion interessiert, war dies ein überaus fruchtbares Gebiet. Die Geschichten lagen förmlich auf der Straße. Alle Menschen, ob jung oder alt, arm oder reich, hatten dort etwas zu erzählen von Krieg und Frieden, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Menschlichkeit und Grausamkeit, Hass und Versöhnung. Doch seit einiger Zeit hatte mich auch immer wieder der Verdacht beschlichen, dass sich die Geschichten irgendwie glichen.

Warum also nicht einmal ein völlig unbekanntes Terrain beackern? Neu anfangen wie auf einem leeren Blatt Papier? Sich auf gänzlich Fremdes einlassen? Nicht wissen, was einen erwartet. Je länger ich darüber nachdachte, desto reizvoller wurde die Aussicht, nach Vanuatu zu fliegen.

Zwei Tage später sagte ich in Hamburg zu.

In den folgenden Monaten ging es darum, so viele Informationen wie möglich über Vanuatu zu sammeln. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn so unbekannt Vanuatu mir bis dahin war, so unbekannt scheint es im gesamten deutschsprachigen Kontext zu sein. Auch in der englisch- und französischsprachigen Literatur gibt es nicht wirklich viel zu Vanuatu zu finden.

Offenbar ist das Land nicht nur geografisch fast 20.000 Kilometer von uns entfernt, sondern auch mental. So ein kleiner Inselstaat mit seinen gerade mal knapp 300.000 Bürgerinnen und Bürgern spielt in der Politik und für die Wirtschaft Deutschlands oder Europas keine Rolle und folglich auch nicht für die Medien. Selbst bei den Reiseführern sah es mager aus. Wenn überhaupt tauchte Vanuatu allenfalls in Sammelbänden zu den pazifischen Inseln oder zusammen mit Neuseeland, Papua-Neuguinea und Neukaledonien auf. Einen Reiseführer allein zu Vanuatu konnte ich nicht finden.

Auch bei den Hilfs- und Missionswerken, die in so viele Länder direkte Kontakte haben, war niemand, der oder die sich in Vanuatu wirklich auskannte. In Fidschi und Papua-Neuguinea waren viele schon gewesen. Aber in Vanuatu? Für ein, zwei Nächte vielleicht einmal in Port Vila, der Hauptstadt, um dort Aktivistinnen und Aktivisten lokaler Nicht-Regierungsorganisationen zu treffen. Aber jemand, der dort mal längere Zeit gelebt hatte, der mir etwas über Land und Leute hätte erzählen können, vielleicht sogar den einen oder anderen Kontakt verschaffen können, fand ich nicht.

„Cooler Job!“, meinte meine Cousine, die Psychologin. „Du kannst schreiben, was du willst. Es kann niemand nachprüfen. Und wenn du es richtig schlau machen willst, dann kündigst du gleich am Anfang deiner Veröffentlichungen an, dass du eine kleine Sache hinzudichten wirst und die Leute sollen am Ende raten, was du erfunden hast. Was meinst du, wie aufmerksam sie deine Artikel lesen werden!?“

Natürlich würde ich es so nicht machen. Das verbietet die Berufsehre.

Mir wurde aber immer klarer, dass ich bei der Annäherung an dieses Land und seine Menschen so gut wie allein auf mich gestellt sein würde. Ich würde meinen eigenen Weg finden müssen, um das, was ich sehen und hören würde, einzuordnen; müsste mich immer wieder hinterfragen, mit welcher Brille ich die Dinge gerade sehe, könnte kein Narrativ einfach übernehmen. Und nie würde ich den Zweifel loswerden, ob ich auch wirklich richtig liege in meiner Interpretation. Was für eine Herausforderung!

Mit dem Neujahrstag 2020 begann der Countdown. Schon morgens unter der Dusche rechnete ich nach: Noch acht Wochen, noch sieben Wochen, in sechs Wochen bin ich schon dort …

Am 24. Februar ging es endlich los.

Vor der langen Reise hatte ich Manschetten. Gut 20.000 Kilometer liegen zwischen Deutschland und Vanuatu. Für mich hieß das 42 Stunden von Haus zu Haus – vorausgesetzt, alles würde nach Plan laufen. Mit der Zeitverschiebung wären es mehr als zwei Tage – von Tübingen nach Frankfurt, über Dubai, nach Brisbane in Australien, und von dort dann noch einmal drei Stunden Richtung Nordosten.

Und dann setzte die Maschine schließlich auf der Piste des kleinen Flughafens Bauerfield in Port Vila auf. Ich war tatsächlich in Vanuatu gelandet.

Erste Schritte im vermeintlichen Paradies

Für die Abfertigung mussten wir lange in der Sonne stehen. Die Kleidung, die mich auf dem langen Flug vor der kühlen Klimaanlage geschützt hatte, erwies sich jetzt als komplett ungeeignet, wie eine Panzerhaut, viel zu warm. Aber das Corona-Virus hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits auf den Weg rund um die Welt gemacht. Auch in Vanuatu war man beunruhigt, dass eine Touristin oder ein Tourist das Virus einschleppen könnte.

Damals war zwar noch wenig über den Krankheitsverlauf von COVID-19 bekannt, dass aber ein so kleines und armes Land diesem Virus so gut wie nichts entgegenzusetzen hatte, war den Verantwortlichen im Gesundheitsministerium sehr bewusst. Und im kollektiven Gedächtnis der Ni-Vanuatu – so nennen sich die Menschen in dem Inselstaat – ist noch gut abgespeichert, dass es die Fremden, Kolonialherren und Missionare waren, die einst Krankheiten eingeschleppt hatten, gegen die das Immunsystem der Einheimischen keine Chance hatte. Große Teile der Bevölkerung starben damals an der Grippe und an anderen Krankheiten.

Nun mussten wir also auf dem Flugfeld noch Formulare ausfüllen und unterschreiben, wer wo im Flugzeug gesessen hatte, woher er oder sie eingereist war und wie man sie oder ihn im Zweifelsfall erreichen könne. Dann die letzte Passkontrolle und ich war in Vanuatu angekommen.

Bewusst hatte ich mich für eine Selbstversorgerunterkunft entschieden. Recherchen zu Land und Leuten sind fruchtbarer, wenn man zum täglichen Einkaufen gezwungen ist. Die kleine, etwas in die Jahre gekommene Bungalowanlage im Stadtviertel Seaside entpuppte sich als ideales Standquartier für die nächsten Wochen. Zu Fuß sind es nur wenige Minuten zum National Museum, zum Parlament und zum Regierungsviertel, in dem auch viele Nichtregierungsorganisationen ihren Sitz haben. Stadtzentrum, Strandpromenade und Markthallen sind im Sammeltaxi gut und schnell erreichbar.

Überhaupt: der öffentliche Nahverkehr in Port Vila.

Das System ist schnell und einfach zu durchschauen. Im Grunde gibt es nur drei Möglichkeiten: Entweder man geht zu Fuß, was in dem kleinen Städtchen durchaus eine Option ist, oder man nimmt eines der teuren Taxis, oder aber man gibt einem der überall in der Stadt fahrenden Minibusse mit einem roten B im Kennzeichen ein Zeichen und sagt dem Fahrer, wohin man möchte. Wenn das eigene Ziel auf seinem Weg liegt, kann man mitfahren, wenn nicht, hält sicher gleich der nächste Minibus, dessen Fahrer eine andere Route im Kopf hat. Wie diese aussieht, ergibt sich durch die Ziele, zu denen diejenigen wollen, die bereits im Bus sitzen. Praktischerweise hat die Regierung von Vanuatu den Fahrpreis einheitlich festgelegt. Alle zahlen 150 Vatu – etwa 1,10 Euro –, egal, wie lange er oder sie mitfährt.

Wie überall auf der Welt sind auch in Port Vila die Fahrten im Minibus eine gute Möglichkeit, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Natürlich wollten sie als Erstes wissen, woher ich komme. Ich ließ sie gerne raten. Die Reihenfolge meiner vermeintlichen Heimatländer war immer die gleiche: Australien, Neuseeland und schließlich die USA. Danach herrschte meist unschlüssiges Schweigen. Noch weiter weg als Amerika? In der Regel musste ich des Rätsels Lösung selbst sagen. Deutschland? Ja, davon hätten sie natürlich schon einmal gehört. Wegen Fußball. 2014, das WM-Halbfinale gegen Brasilien, 7:1, das sei der Hammer gewesen. Tolle Mannschaft! In der Regel war die Konversation an diesem Punkt zu Ende, nicht nur, weil vermutlich weitere Informationen zu Deutschland gefehlt hätten. Meistens trennten sich die Wege nach dem Small Talk schon wieder, weil das Ziel bereits erreicht war und man aussteigen musste. Port Vila ist eine Kleinstadt. Die Wege sind kurz.

Ich fand es erholsam, mich in einem Land wiederzufinden, in dem all die Diskussionen, mit denen sich Medien, Politik und Gesellschaft in Deutschland beschäftigen, überhaupt keine Rolle spielen. Keiner würde mich nach meiner Meinung zur Flüchtlingskrise, zu Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Dieselskandal befragen. Nur zwei Mal passierte es mir, dass ich auf einer Minibus-Fahrt auf Hitler angesprochen wurde. Und beide Male fragten die Fahrer, denn im Fernsehen in Vanuatu war kurz vorher eine amerikanische Geschichts-Doku gezeigt worden, in der es um Verschwörungstheorien rund um Hitlers Tod ging. Ob es stimme, dass Hitler noch lebe, wollten beide Fahrer wissen. Und warum er denn so viele Menschen hatte umbringen müssen.

Nun mag man sich als Deutsche vielleicht gekränkt fühlen, nur auf Fußball und Hitler reduziert zu werden. Aber Hand aufs Herz: Wer in Deutschland könnte aus dem Stand heraus über andere Länder mehr als Klischees benennen – zumal in der Situation einer unerwarteten Begegnung in einem voll besetzten Bus?!

Mein erster Ausflug in die Stadt hatte das Hauptziel, den Kühlschrank aufzufüllen – vor allem mit Trinkwasser. Audrey, die freundliche Neuseeländerin aus dem Nachbarbungalow, hatte geraten, zum Supermarkt fünf Straßen weiter zu gehen. Mit ihrem Mann Greg lebt sie seit einigen Jahren in Vanuatu, „weil hier die Leute so freundlich sind und man auf der Straße sogar von Fremden gegrüßt wird“. Sie arbeitet freiberuflich als „Business Consultant“ und sollte mir in den kommenden Wochen immer wieder eine hilfreiche Ansprechpartnerin sein, vor allem wenn es darum ging, Unverständliches zu verstehen und Befremdliches zu interpretieren.

Ich hatte mit vielem gerechnet, nicht aber damit, dass ich mich gleich am ersten Abend in Vanuatu in einem französischen Supermarkt wiederfinden würde. Offenbar sorgt die Kette „Au Bon Marché“ auch noch 20.000 Kilometer vom französischen Mutterland entfernt dafür, dass die Menschen nicht auf Käse der Marke „La Vache qui rit“, Danone-Joghurt und Bonne-Maman-Marmelade verzichten müssen. Selbst das Markenwasser Badoit oder die Billigversion Cristalline werden, in Plastikflaschen gefüllt, über die Weltmeere bis Port Vila verschickt! Zum Glück bot das Getränkeregal auch einheimisches Wasser an. Bei der Marmelade entdeckte ich zwar keine lokalen Produkte, immerhin aber Ananas-Konfitüre aus Fidji und Frischkäse aus neuseeländischer Herstellung. Toastbrot aus Australien und Erdnussbutter aus den USA machten den Speiseplan komplett.

Enttäuschend war die Auswahl bei Obst und Gemüse. Auch dort fast nur Importe aus anderen Ländern des Pazifiks. Nur die Orangen waren in Vanuatu gewachsen. Mit ihren grün-braunen Schalen machten sie wenig her. Allein aus Prinzip landeten sie im Einkaufswagen. Offenbar hat „Au Bon Marché“ keinen Zugang zu lokal angebautem Obst und Gemüse. Ich sollte bald die Mammas’ Markets kennenlernen, einfache Unterstände, wo Frauen das verkaufen, was in ihren Gärten wächst und was sie erübrigen können. Der größte und bekannteste dieser Märkte ist im Stadtzentrum gleich an der Corniche. Dort gab es alles, was die Tropen an Leckerem zu bieten haben: Ananas, Mangos, Papayas, Avocados und noch viel mehr. Und alles in einem Reifegrad, wie man es in deutschen Supermärkten niemals finden würde.

Später am Abend saß ich an dem kleinen Pool und staunte über den Sternenhimmel. Das sah alles so anders aus als gewohnt. Der Orion stand kopf. Ich schrieb meinem Bruder in Deutschland eine kurze WhatsApp. Er weiß viel über das Weltall und kennt fast alle Sternbilder. Ich schrieb ihm also, dass der Nachthimmel hier gigantisch sei. Nur würde der Orion halt auf dem Kopf stehen. Keine zwei Minuten später kam die Antwort: „Nicht die Sterne stehen falsch. Du stehst auf dem Kopf!“, schrieb er, garniert mit zwei tränenlachenden Emojis.

Sarah Tarileo

59 Jahre, Mutter von vier Söhnen,

Näherin, Vorsitzende der Frauenunion

ihrer Gemeinde

„Man muss

vergeben können.“

Ein Geschenk des Zufalls

Nachdem die tägliche Versorgung sichergestellt war, konnte ich mich endlich an das machen, wofür ich gekommen war: Leute treffen, interviewen, netzwerken. Doch das sollte sich als die größte Herausforderung bei dieser Reise herausstellen. Natürlich hatte ich schon von Deutschland aus versucht, mir ein Netzwerk an Informantinnen und Informanten in Vanuatu aufzubauen. Per E-Mail hatte ich Kontakt zu lokalen und regionalen Nicht-Regierungsorganisationen aufgenommen. Auf Facebook hatte ich eine Journalistin ausfindig gemacht, die einen Blog im Internet mit Frauenthemen betreibt. Und natürlich hatte ich Name und Adresse der Frau, die in Vanuatu die Vorbereitungen für den Weltgebetstag koordiniert.

Alle hatten freundlich auf meine E-Mails geantwortet, sie würden sich freuen, dass ich komme. Wenn ich erst einmal vor Ort sei, solle ich mich doch noch einmal melden, dann würde man schon einen Termin finden. Manche hatten praktischerweise auch gleich ihre Telefonnummer angegeben. Bis zu dem Punkt war alles so, wie ich es auch von Recherchereisen in andere Weltregionen kannte. Wichtig war, im Vorfeld schon einmal die Fühler auszustrecken, sich anzukündigen und mit mindestens einer Person einen festen Termin zu vereinbaren. Einmal angekommen, würde es im Schneeballprinzip weitergehen. Der eine würde mich an die andere verweisen, von ihr würde ich Neues erfahren und wieder andere Personen genannt bekommen, die mir sicher auch noch ihre Geschichte erzählen würden. Das hatte bisher noch immer geklappt.

Doch in Vanuatu sollte alles anders laufen.

Gleich am ersten Abend schrieb ich alle Kontakte erneut an, berichtete, dass ich gut angekommen sei, und dass ich mich freuen würde, wenn wir uns in den nächsten Tagen zu einem Gespräch treffen könnten. Um die weitere Kommunikation zu vereinfachen, gab ich gleich noch meine lokale Handynummer an, auf der ich ab jetzt gut erreichbar sei. Gleich am Flughafen hatte ich mir eine Prepaid-Karte für Vanuatu gekauft. Das Telefon blieb aber tot und der E-Mail-Eingang leer. Auch am nächsten Tag meldete sich niemand. Ich verschickte noch einmal E-Mails und außerdem jeweils eine SMS. Wer weiß, vielleicht gab es ja mit dem Internet Probleme.

Freitagnachmittag kamen die ersten Antworten zurück. Ja, sie sei grundsätzlich da, schrieb die Journalistin, habe aber eigentlich kaum Zeit. In meiner zweiten Woche in Vanuatu sei es einfacher, einen Termin zu finden. Der Vertreter einer Nicht-Regierungsorganisation (NGO) für Klimaschutz schrieb, er habe auf eine Konferenz nach Tansania fliegen müssen, sei aber in zehn Tagen wieder zurück. Er würde sich melden. Von der Gründerin der NGO, welche die deutschen Weltgebetstags-Frauen mit ihrer Kollekte unterstützen wollten, hatte ich in Deutschland kurz vor meinem Abflug noch eine überschwängliche E-Mail bekommen. Jetzt meldete sie sich gar nicht mehr. Und besonders beunruhigte mich, dass ich von Ruth Dovo nichts hörte. Sie ist die Referentin für Frauen und Gender beim „Vanuatu Christian Council“, dem Zusammenschluss vieler nationaler Kirchen, und hat die Liturgie für den Weltgebetstag aus Vanuatu mit vorbereitet. Sie war mir als Kontaktfrau vor Ort genannt worden.

Ich hatte ihr geschrieben, dass ich vor Ort ihre Hilfe brauchen würde, um an andere Menschen heranzukommen, und sie hatte sehr freundlich geantwortet. Jetzt aber rührte sie sich gar nicht mehr. Weder an meinem ersten Abend noch am darauffolgenden Tag und selbst am Nachmittag des dritten Tags hatte ich noch keine Antwort auf meine mittlerweile hilflos klingenden E-Mails und SMS bekommen. Dabei hätte ich sie so dringend gebraucht, um meine ersten Schritte im Kirchenleben des Inselstaats zu machen. Ich wollte am Sonntag einen Gottesdienst besuchen, um mit Menschen auf andere Weise als nur als Journalistin zusammenzukommen. Natürlich hätte ich in jede x-beliebige Kirche gehen können, aber einfacher und effektiver ist es, wenn man von einem einheimischen Gemeindemitglied vorgestellt wird.

Am Freitagabend klingelte endlich mein Telefon. Ruth entschuldigte sich für das lange Schweigen, sie sei in den letzten Tagen auf einer Konferenz gewesen, hätte meine Mails zwar gelesen, nicht aber die Zeit gehabt, darauf zu antworten. „Schön, dass du da bist. Komm doch am Montag in mein Büro, dann sehen wir weiter. Passt 10 Uhr?“ Ich war geschockt. Montag wäre der sechste von 16 Tagen gewesen. Sollte ich bis dahin gar nichts tun!? Ich musste umdisponieren. Ob sie mir wenigstens sagen könne, in welche Kirche ich am Sonntag gehen könne. Sie überlegte lange und meinte, sie müsse da mal rumfragen. Sie würde mich zurückrufen und wünsche mir jetzt erst einmal ein schönes Wochenende.

Ruth meldete sich tatsächlich wieder, am Samstagabend. Josephine, eine Frau aus dem Weltgebetstags-Komitee käme am Sonntagmorgen um 9 Uhr bei mir vorbei. Ich solle mich bereithalten. Josephines Kirche liege ganz in der Nähe meiner Unterkunft.

Ab 9 Uhr saß ich unter dem Palmendach der Bungalowanlage und wartete. Josephine ließ sich Zeit, viel Zeit. Innerlich hatte ich schon aufgegeben und mir überlegt, was ich sonst noch mit dem Tag anstellen könnte. Doch um halb elf tauchte sie auf, entschuldigte sich, sie käme von außerhalb Port Vilas und habe kein Sammeltaxi finden können – für mich eine fadenscheinige Entschuldigung, um das Gesicht nicht zu verlieren. Seit meiner Ankunft vor einigen Tagen hatte ich nie Schwierigkeiten gehabt, ein Sammeltaxi zu finden.

Doch zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass der Sonntag in Vanuatu tatsächlich ein allgemeiner Ruhetag ist. Einziger offizieller Termin ist der Gottesdienst am Morgen. Und wer nicht in die Kirche geht, schläft aus, was vor allem die Männer tun, die – laut der Frauen, mit denen ich nach dem Gottesdienst sprechen konnte – am Samstagabend wieder einmal zu viel Kava getrunken hatten. Kava ist das Nationalgetränk der Ni-Vanuatu, Fluch und Stolz gleichermaßen. Der Sud aus der Wurzel des Rauschpfeffers berauscht und entspannt gleichermaßen.

Josephine, eine kleine, ältere Dame, mahnte zur Eile. Der Gottesdienst habe schon begonnen, die Kirche sei aber gleich um die Ecke. Mir fiel auf, dass Josephine nicht so richtig reden wollte. Jeder Satz fiel ihr schwer. Ich hatte sie auf Englisch angesprochen und sie hatte mühsam auf Englisch geantwortet. Ich fragte sie, ob wir lieber auf Französisch reden sollten. Sie lächelte erleichtert und wir wechselten ins Französische.