Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es kann zu Verwicklungen kommen, wenn man versucht die deutsch-österreichisch-amerikanisch-schwedisch-britisch-persische Familie endlich einmal unter dem Christbaum zu versammeln oder "Nowrouz" - das persische Neujahrsfest zu Frühlingsbeginn - gemeinsam zu feiern. Es kann schon kompliziert werden, alle Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel in den Sommerferien zu besuchen. Es kommt aber definitiv zu einer globalen Katastrophe, wenn man den Tod des eigenen Vaters vor dessen Mutter geheim halten muss, weil die liebe Verwandtschaft befürchtet, dass Mamanbosorg, meine persische Omi, diesen Schock nicht überleben wird. Eine traurige Angelegenheit, die zu den absurdesten und komischsten Momenten in der Geschichte meiner Familie geführt hat. Aber um eines muss ich Sie bitten: Meine Familie weiß nichts von diesem Buch und sie wären mir alle auch sehr böse, wenn sie wüssten, dass ich ihre intimsten Geheimnisse ausplaudere. Also, tun wir einfach so, als hätte ich die Geschichte erfunden!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

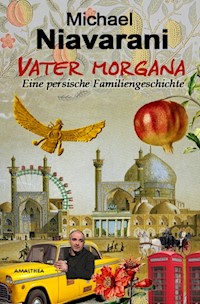

Michael Niavarani

Vater Morgana

Michael Niavarani

VATER MORGANA

Eine persische Familiengeschichte

Soviel ich an ihnen habe mercken können/kann man mit Wahrheit darthun/dass sie überaus prahlicht sind/und dem Pracht sehr ergeben/welches ihnen unsägliche Unkosten verursachet sowol ihrer Kleidung und Mobilien/als Diener/derer sie allzeit eine große Anzahl haben wollen/wie auch ihrer Tafel wegen/die nach Möglichkeit/mit vielen unterschiedlichen Gerichten besetzet seyn muß: Im Felde führen sie unzehliche Bagage mit sich/weil sie daselbsten wie in der Stadt alle Gemächlichkeiten haben wollen/und ihre Gezelte geben derer andern Nationen ihren an Magnifizenz nichts nach/wodurch die meisten Bettler und ohne viel Geld sind.

Jean de Thevenot, Persienreisender 1664

Im Umgang ist der Perser angenehm. Er versteht es, immer etwas Verbindliches zu sagen, und erwartet dies auch von seinem Gesprächspartner, wenn sich auch beide glühend hassen und zu vernichten trachten. Er wird nie eine Bitte oder ein an ihn gestelltes Ansuchen rund abschlagen, das widerstrebt seinem Charakter. Er zieht es vor, zu versprechen und nicht zu halten.

Dr. Jakob Eduard Polak,Leibarzt von Nassredin Schah(1855–1860)

Das Einzige, das die Europäer von uns Persern unterscheidet: Sie waschen sich, nachdem sie ihr Geschäft verrichtet haben, ihren Hintern nicht mit Wasser, sondern wischen ihn bloß mit Papier aus! Aber sonst sind sie wie die Perser! Ach ja, noch etwas, sie knien dabei nicht über einem Loch im Boden, sondern sitzen auf einer, wie sie es nennen, Klomuschel!

Abdolreza Jahangir Isfahani,mein Urgroßvater,1901 der erste Europareisendeunserer Familie

Für Hannah Shirin

Und in Erinnerung anDavood Niavarani,Iradj Niavarani,Måmån Sarwar, Eveline Tian &Helmut Nachtigall

Die Geschichte dieses Buchesspielt in den Jahren 2007/08, also vorden politischen Ereignissen im Iran,die man als die »Grüne Bewegung«bezeichnet. Ich möchte an dieserStelle allen Menschen, die für Freiheit,Gerechtigkeit und Menschenrechte imIran kämpfen, meine Unterstützungaussprechen.

Erster Teil

Dariush Ansari

Auferstehung in London I

Manche Begegnungen mit Menschen in unserem Leben sind seltsam, unangenehm, befremdlich und sehr erstaunlich, so zum Beispiel, wenn man seinem eigenen Vater – drei Monate, nachdem er begraben wurde – in einem Lokal in London gegenübersitzt. Es war ein sonniger Tag Anfang März und ich war vor einer Stunde am Londoner Flughafen Heathrow angekommen, fuhr mit dem Heathrow Express bis zur Paddington Station, nahm dort ein Taxi nach Covent Garden und stieg vor dem persischen Restaurant Simurgh, in dem wir verabredet waren, aus, um auf meine Tante Agathe zu warten, die sich, wie sie mir per SMS mitgeteilt hatte, verspäten würde, da der Abendverkehr in London extrem stark war.

Ich war nicht zum ersten Mal in London. Im Laufe meiner vielen Besuche habe ich eine kleine Routine entwickelt. Ich erreiche die Paddington Station, trinke in einem der Bahnhof-Cafés meinen ersten englischen Tee mit Milch, blättere die Times durch, die ich mir bereits am Flughafen gekauft habe, und »komme in London an« – wie ich dieses Ritual nenne. Fahre dann entweder zu meiner Tante Agathe nach Pinner, fünf U-Bahnstationen nach Wembley Park, oder ins Hotel, je nachdem, wo ich dieses Mal übernachte. Ich übernachte meist nicht bei Tante Agathe, weil ich selten allein in London bin, und ein romantisches Wochenende macht sich in der Stadt besser als in dem Vorort Pinner. Auch ist man ohne Tante Agathe unabhängiger, was mit Lebensgefährtin immer besser ist. Noch dazu ist Tante Agathe gar keine wirkliche Tante, zumindest nicht meine, beziehungsweise: Sie war einmal meine Tante, als sie noch mit meinem Onkel Fereydoun verheiratet war und mit ihm in Wien lebte. Nach der Scheidung ging sie aus Schmerz und Verzweiflung nach England, um Urlaub zu machen und sich zu verlieben. Nicht in einen anderen Mann, sondern in London. In das London der 70er Jahre.

Komischerweise ist der Kontakt zu ihr nie abgerissen, wahrscheinlich, weil ein Platz zum Schlafen in London immer gut ist, was meine Schwester und ich in unserer Jugend gerne schamlos ausnutzten, und vor allem, weil Tante Agathe einer der nettesten, liebsten und unkompliziertesten Menschen in unserer Familie ist. Wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb sie nicht mehr dazugehört.

Diesmal hatte ich keine Zeit, mein »Ich-komme-in-London-an«-Ritual zu zelebrieren. Wir waren um 7 p.m. mit meinem wiederauferstandenen Vater in Covent Garden verabredet und mir blieb nicht einmal die Zeit, am Flughafen eine Times zu kaufen, da ich keinen früheren Flug nach London bekommen hatte können. Ich hatte genau 45 Minuten, um von Heathrow nach Covent Garden in die Garrick Street Nummer 17 zu kommen, was schon bei normalem Londoner Verkehr an die vierzehn Stunden dauert.

Es war zwei Minuten vor sieben. Wahrscheinlich war mein Vater schon da. Ich starrte auf das Schild über dem Eingang: »Simurgh« stand da zu lesen. Ich kannte dieses Restaurant nicht, es war neu und ich hatte London zum letzten Mal vor drei Jahren besucht. Der Name erinnerte mich an etwas Unangenehmes. Etwas Bedrohliches. Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Schließlich war ich sehr angespannt. Andererseits kam mir der Name Simurgh sehr bekannt vor. Irgendetwas hatte es mit diesem Namen auf sich, aber im Augenblick kam ich nicht dahinter. Mein alarmiertes Stammhirn verlangte nach Beruhigung: »Wahrscheinlich ist es einfach ein persischer Vorname und ich habe von jemandem namens Simurgh gehört! Vermutlich heißt ein Freund meines Vaters so!?«

Ich sah Tante Agathe aus ihrem Wagen steigen, winkte ihr kurz zu und hob dann meinen Kopf, schloss meine Augen, spürte kurz die Wärme der Londoner Wintersonne auf meinem Gesicht, dachte noch ein Mal an Simurgh und was es bedeuten könnte und atmete schließlich tief durch: Gleich werden ich und Tante Agathe meinem Vater gegenübersitzen, einem Toten, der vor drei Monaten gestorben ist …

Sehen Sie, allein deshalb muss ich Ihnen die Geschichte meiner Familie erzählen.

Dein Platz ist leer

Also ich muss natürlich nicht, aber wenn Sie sich dieses Buch schon gekauft haben, erzähle ich sie Ihnen – wäre ja dumm, wenn die nächsten 360 Seiten blank wären. Also, diese Geschichte ist ganz einfach: Eine Katastrophe jagt bei uns die andere. Von Gefängnisaufenthalten wegen Terrorverdachts bis zu Todesfällen, die geheim gehalten werden müssen. Das mag vielleicht alles ein wenig reißerisch klingen, aber schließlich will ich ja, dass Sie weiterlesen und nicht das Gefühl bekommen, da wird jetzt eine stinknormale Durchschnittsfamilie beschrieben – die wir genau genommen natürlich sind. Wir haben zwar leider keinen Nobelpreisträger, aber wenigstens auch keinen Mörder in unserer Familie – zumindest nicht, dass ich wüsste.

Weil allerdings beides sehr schwer vor dem Rest der Familie geheim zu halten wäre, gehe ich davon aus, dass dem auch so ist. Obwohl einige in unserer Familie sehr gut darin sind, offensichtliche Dinge lange vor anderen geheim zu halten. Ich denke da nur an das Toupet eines meiner Onkel, das er seit zehn Jahren trägt. Wobei in diesem Fall die große Geheimhaltung nicht darin besteht, dass er uns glauben macht, es wären seine echten Haare, sondern dass wir ihm vormachen, nicht zu wissen, dass er ein Toupet trägt. Wir sprechen über dieses Toupet nicht, wir nehmen es nicht zur Kenntnis, wir verleugnen es, es ist einfach kein Thema, nicht einmal dann, wenn es regnet und mein Onkel Djafar mit plattem deutschem Kunsthaar auf dem vorderen und gekräuseltem persischem Echthaar auf dem hinteren Kopf vor uns steht.

Wir sind eine ganz normale Familie. Also, wir sind natürlich keine ganz normale Familie … Wie soll ich das sagen …? Lassen Sie es mich so formulieren: Wir sind eine stinknormale persisch-österreichisch-deutsch-amerikanisch-schwedisch-britisch-iranische Emigrantenfamilie, aber zum Teil auch schon »hier« (wo auch immer Sie gerade sind und dieses Buch lesen) geborene Familie!

Sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber in einer solchen, von Ausländern überfluteten Familie hört man ununterbrochen Dinge, die man so nicht sagt. Zum Beispiel »Bezirk« anstelle von »Kanal«. Bei uns zu Hause liefen die Fernsehsendungen nicht auf Kanälen, sondern in Bezirken. Ich sehe meinen Vater selig noch vor mir, wie er von seinem Platz auf der Wohnzimmercouch aus missmutig auf den Bildschirm unseres alten Fernsehers starrt: »Was gibs auf andere Bezirk?«

Auch ohne Platonlektüre war für ihn auf der Welt nichts »wirklich«, sondern »wigli«. Wiener Dialekt mit persischem Akzent. Für meine Kinderohren merkwürdig verwandte Idiome. »Gehst du auf mein Nerven – wigli!«, bekam ich gelegentlich zu hören.

Als ich dann Jahre später meiner ersten langjährigen Beziehung, Sandra, die meinen Vater immer sehr schlecht verstand, erklärte, was »wigli« bedeutet, meinte sie, »Wigli« sei in Wahrheit eine unbekannte Figur aus dem Dschungelbuch, nämlich die uneheliche Schwester von Mogli. »Mogli und Wigli«. Nicht von vornherein abwegig, aber die Frage bleibt doch, wie ein Waisenkind, das im Dschungel bei den wilden Tieren aufwächst, überhaupt eine uneheliche Schwester haben kann – aber egal.

Neben den grammatikalischen Besonderheiten, wie »wigli« oder auch »gelaube isch« anstelle von »Isch gelaube«, gibt es natürlich in unserer Familie auch eine Reihe von persisch-deutschen oder persisch-englischen Wortspielen, die bei einer solchen Konstellation unvermeidlich sind. Mein Onkel Djafar, der seit seinem zwanzigsten Lebensjahr in Berlin lebt, hatte dem ersten seiner drei Schwiegerväter immer wieder gerne von der Stadt Isfahan erzählt. Onkel Djafar liebte Isfahan, weil es ihn immer an eine seiner vielen Großtanten erinnerte, die er in seiner Kindheit mit seiner Mutter, meiner Großmutter, gerne besucht hatte. Dochtarbas Chånum, wie sie genannt wurde, servierte zum Nachtisch das beste Scholeh-zard, das sich Onkel Djafar nur vorstellen konnte. Er liebt bis heute diesen Reispudding mit Safran, Rosenwasser und Kardamom, den er nie wieder so gut gegessen hat wie damals in seiner Kindheit in Isfahan. Nachdem nun Onkel Djafars erster Schwiegervater seinerseits immer wieder von dem Milchreis schwärmte, den seine Großmutter aus Potsdam für ihn kochte, hatten er und sein damals zukünftiger Schwiegersohn beim ersten Treffen in Charlottenburg 1972 bereits auf Anhieb ein gemeinsames Thema gefunden. Bei dieser Gelegenheit entstanden auch schon zwei der beliebtesten Wortwitze unserer Familie. Paul, der erste Schwiegervater meines Onkels Djafar, hatte natürlich als alter Berliner Schuhmachermeister noch nie einen Perser gesehen, geschweige denn das Wort Scholeh-zard gehört. Auch die Stadt Isfahan war dem fleißigen Handwerker kein Begriff. Und so hatte er noch Jahre später große Freude daran, selbst nach der Scheidung seiner Tochter von Onkel Djafar, allen Leuten zu erzählen, dass die Perser in der Stadt »Iswashans« zum Nachtisch »Scholle zart« essen.

In unserer Familie wimmelt es also nur so von Ausländern und grammatikalischen Besonderheiten, die der nichtpersische Teil der Familie wohlwollend für eine poetische Blütenlese aus dem Orient hält. Neben den Persern, auch Iraner genannt, setzt sich unsere Familie zusammen aus Engländern, Amerikanern, Schweden, Deutschen und Österreichern. Wir sind die Österreicher: meine Mutter Angelika, meine Schwester Petra, mein Vater Dariush und ich. Also die österreichischen Perser, die gemeinsam mit den schwedischen, deutschen und englischen Persern das Bollwerk gegen die Kulturlosigkeit der amerikanischen Perser bilden. Letztendlich sind wir zwar alle Perser – aber eben europäische oder amerikanische Perser. Was uns trennt, obwohl wir eine Familie sind, ist die Mentalität der einen Heimat, in die wir emigriert oder in der wir aufgewachsen sind. Was uns eint, ist die Mentalität der anderen Heimat, die wir verlassen haben oder nur aus Erzählungen kennen. Und dann haben wir natürlich noch etwas sehr Wichtiges gemeinsam: unsere kleinen alltäglichen persischen Eigenheiten. So gewisse Verhaltensweisen, die eben nur Perser an den Tag legen. Wenn die Perser auch über die ganze Welt verstreut leben, so bleiben sie doch immer Perser. Sie sind sehr angepasst an das jeweilige Land, in dem sie leben, nehmen mühelos die seltsamsten Bräuche und Sitten an, auch wenn sie sich über diese sehr wundern, bleiben aber im Herzen immer stolze Perser!

Kennen Sie die Perser? Also, die Perser, das sind die aus der Schulzeit mit dem riesigen Weltreich, das sich von Indien bis Griechenland erstreckt hat. Die Perser, das sind die, die zwar andere Länder und Völker unterworfen haben, deren Großkönige aber – wie zum Beispiel Dareios II. oder Kyros der Große – den unterworfenen Völkern erlaubten, ihre eigene Religion und ihre eigene Verwaltung zu behalten – was die Perser zwar zur Besatzungsmacht machte, aber zu einer sehr sympathischen Besatzungsmacht. Deshalb brachten einmal im Jahr, am 21. März, dem persischen Neujahr und Frühlingsbeginn, alle Gesandten aus den Provinzen dem Großkönig großköniglich großzügige Geschenke in seiner Reichshauptstadt Persepolis dar. Ob freiwillig oder nicht, wollen wir hier nicht klären. Jedenfalls eine alljährliche Szene, die man noch heute, dreitausend Jahre danach, auf einem Relief in den Ruinen von Persepolis sehen kann.

Die Perser, das sind die, die dann von Alexander dem Großen besiegt wurden und die sich mit tausenden Griechen und Griechinnen verheiraten mussten, damit der sein hellenistisches Reich gründen konnte. Drei-drei-drei, bei Issos Keilerei.

Die Perser, das sind die, die, bevor sie von den Arabern islamisiert wurden, als erstes Volk neben den Juden an einen einzigen Gott glaubten. Ahura Mazda, den Gott des Lichts, den guten Gott, der seine Lehre durch den Propheten Zarathustra verkünden ließ.

Die Perser, das sind aber auch die, die Sie aus dem Fernsehen kennen, die mit dem Ayatollah Khomeini, der islamischen Revolution, dem gestürzten Schah und dem Präsidenten Ahmadinejad, der Israel ausradieren will, sobald er die Atombombe gebaut hat.

Und die Perser, das sind auch die, die nach der Revolution die amerikanische Botschaft besetzt haben, die Menschen steinigen und die im Jahre 1979, also deutlich nach dem Mittelalter, einen Gottesstaat ausgerufen haben!

Diese Perser nennen wir in unserer Familie lieber Iraner. Die mit den siebentausend Jahren Geschichte, das sind die Perser, und die mit der Atombombe, das sind die Iraner. Und wir, die wir hier im Westen leben, in Europa oder Amerika, wir sind natürlich die guten Perser und die, die zu Hause geblieben sind und den Terrorismus unterstützen, das sind die bösen Iraner. Aber ganz im Ernst: Die bösen Iraner sind genauso gute Perser, so wie die bösen Perser gute Iraner sein können. Wenn allerdings jemand meinen Vater gefragt hat: »Wie denken Sie eigentlich über den Atomstreit mit dem Iran? Darf der Iran eine Atombombe bauen oder nicht? Und was halten Sie von den Steinigungen junger Frauen, die Ehebruch begangen haben?«, konnte ihn das nicht in Verlegenheit bringen: »Was soll isch dazu sagen, isch kenne mich mit dem Politik nischt aus.«

»Wenn man von den Morden an Oppositionellen hört, wie fühlt man sich da als Iraner?«

»Was soll isch sagen? Isch bin kein Iraner, isch bin Perser!«

Hier machte er immer eine kleine Pause, wartete, ob das Gegenüber den vermeintlichen Unterschied zwischen Perser und Iraner verstanden hatte, und fügte zur Sicherheit hinzu:

»Nur eines isch weiß isch e-sischer: Unter dem Schah, es hätte das nischt gegeben!«

Das waren seine zwei Standardsätze, wenn es um brisante Themen der Zeit ging: »Ich kenne mich mit dem Politik nischt aus« und »Nur eines isch weiß isch e-sischer: Unter dem Schah, es hätte das nischt gegeben!«

In den Diskussionen über eine drohende Umweltkatastrophe, die wir in meiner Jugend aufgrund meiner Begeisterung für den Umweltschutz sehr leidenschaftlich führten, schlug sich mein Vater stets auf die Seite der modernen Technik und der Errungenschaften unserer Zivilisation, die ihm mehr bedeuteten als das Überleben von irgendwelchen Fischen. Als ich ihn eines Tages in einer solchen Diskussion damit konfrontierte, dass der Meeresspiegel um einen Meter steigen werde, und ich ihn fragte, was er denn dagegen zu tun gedenke, meinte er geistesabwesend: »Isch bin Perser, warum soll ich etwas mit dem Meeresspiegel machen? Nur eines isch weiß isch e-sischer: Unter dem Schah, es hätte das nischt gegeben!« Damit widmete er sich wieder der Zubereitung seines persischen Tees.

Diese Reaktion führte damals zum pubertären Bruch mit meinem Vater, den ich ab diesem Zeitpunkt für einen arroganten, orientalischen Macho hielt. Interessanterweise bekam ich exakt diese drei Worte – arroganter, orientalischer Macho – 25 Jahre später von meiner Ex-Frau zu hören, und das, obwohl ich niemals behauptet hatte, dass es unsere Ehe unter dem Schah nie gegeben hätte. Ich hatte lediglich gemeint, dass der Begriff »Treue in der Ehe« für Perser dehnbar sei, da sie ja als Muslime bis zu vier Frauen gleichzeitig ehelichen dürften. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Ich wollte Ihnen von den persischen Eigenheiten erzählen.

Wenn ich von persischen Eigenheiten spreche, so meine ich weder jahrtausendealte kulturelle Rituale noch den innersten Drang, eine amerikanische Flagge zu verbrennen. Diese Dinge gibt es, aber sie sind nicht typisch persisch!

Typisch persisch ist: zu spät zu kommen. Es gibt keine pünktlichen Perser. Sehen Sie, die Perser empfinden da anders. Wenn ein Perser um acht Uhr einen Termin hat, geht er um acht Uhr außer Haus und kommt so gegen acht Uhr dreißig am verabredeten Ort an. Pünktlich zu sein bedeutet in der persischen Mentalität nichts Positives. Im Gegenteil, wenn man bei einer persischen Familie zum Essen geladen ist, sagen wir um 19 Uhr, so sollte man nicht vor 19 Uhr 30 erscheinen. Das wäre unhöflich, man würde die Gastgeber unter Druck setzen. Unter Persern gilt als höflich: 15 bis 30 Minuten nach dem vereinbarten Termin zu erscheinen. Damit gibt man den Gastgebern Zeit, alles gewissenhaft vorzubereiten. Würde man bei einer persischen Familie um 19 Uhr auftauchen, so wäre das sogar äußerst unhöflich, da man ihnen dadurch zu verstehen geben würde, sie sollen sich gefälligst beeilen! »Schnell! Schnell! Es ist doch hoffentlich alles fertig, die Gäste sind da!«

Diese unterschiedliche Auffassung führt natürlich zu interkulturellen Missverständnissen. Mein Onkel Djafar, der in Berlin lebt, erzählte mir, dass die Deutschen gerne einige Minuten vor dem vereinbarten Termin erscheinen. Davon ist ganz dringend abzuraten, da können Sie Ihrem persischen Gastgeber auch gleich, nachdem er die Türe geöffnet hat, ins Gesicht spucken. Einige Minuten vor dem Termin da zu sein, ist absolut unhöflich! Sollten Sie gar eine Viertelstunde vor dem Termin erscheinen, so kann es Ihnen passieren, dass noch nicht einmal Ihre persischen Gastgeber da sind.

Damit ist natürlich noch längst nicht alles gesagt. Aber Sie werden die Perser im Laufe unserer Familienkatastrophen schon noch kennen lernen.

Ich kann Ihnen natürlich nicht jede einzelne Katastrophe erzählen, die es in meiner Familie gegeben hat. Das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Aber ich will Ihnen von der letzten großen Katastrophe berichten. Diese letzte große Katastrophe nahm ihren Anfang in Europa und das, obwohl sie eine zutiefst persische Katastrophe ist. Genauer gesagt, in der Hauptstadt von Österreich, in Wien. In Deutschland, in Berlin, wurde sie um eine interessante Nuance erweitert, in Marlborough, Massachusetts, einer amerikanischen Kleinstadt in New England in der Nähe von Boston, wurde sie bestätigt, Stockholm versuchte sie zu verhindern, New York konnte sie ein wenig hinauszögern und London hat ihr erst ihre richtigen, abgrundtief entsetzlichen Ausmaße gegeben. Und doch ist es nur eine kleine Familiengeschichte. Das mag etwas angeberisch klingen – aber ich schwöre es Ihnen, genau so war es. Weil unsere Familie über die ganze Welt verstreut ist, wächst sich eine Familienkatastrophe immer gleich zu einem globalen Ereignis aus.

Aber ich werde Ihnen nicht nur von der einen großen Katastrophe erzählen. Dazwischen gilt es von der einen oder anderen kleinen Katastrophe zu berichten, um die handelnden Charaktere sozusagen einzuführen. Wenn ich Ihnen zum Beispiel meine Cousine Rochsana vorstellen möchte, so würde ich Ihnen die Katastrophe mit ihrer persischen Nase erzählen, die sie sich, ohne ihre Mutter zu fragen, im Alter von 18 Jahren operieren hat lassen. Was natürlich nicht die einzige Katastrophe in Rochsanas Leben ist. Rochsana gehört, wie ihr Bruder Shapour, zur Amerikafraktion. Sie sind beide in Amerika zur Welt gekommen und beide haben ihr ganzes bisheriges Leben dort verbracht, ausgenommen eine einzige Europareise und zweimal Karibik, wie sich das für Amerikaner gehört!

Ich erinnere mich an einen Amerikabesuch vor sechs Jahren. Ich wurde von meiner Cousine vom Flughafen abgeholt. Ein etwas ungewöhnliches Ereignis, da sonst immer die ganze Amerikafraktion zu solchen Gelegenheiten in Erscheinung tritt: die Großmutter, meine Tante Niloufar und mein Onkel Ali, von dem sie allerdings seit einigen Jahren geschieden ist, was ihn nicht davon abhält, ebenfalls dabei zu sein – gemäß dem persischen Verhaltenskodex: Egal wohin, es müssen alle mit! –, und eben meine Cousine Rochsana. Mein Cousin Shapour war selten dabei, er hatte immer irgendwelche Termine – sehr unpersisch! Nicht dass man als Perser keine Termine hätte, sogar dringende: »Morgen« oder »Nächste Woche – ist egal!«.

Diesmal war die amerikanische Fraktion also nicht geschlossen angetreten, um mich abzuholen. Meine Tante Niloufar war mit ihrer Mutter beim Arzt. Großmutter hatte Herzprobleme und musste für teures Geld untersucht werden. Mein weggeschiedener Onkel Ali, er unterrichtet Mathematik und Physik an einem College – sehr unpersisch –, konnte ebenfalls nicht kommen, da er eine wichtige Prüfung abhalten musste. Also war diesmal nur Rochsana gekommen, um mich abzuholen. Wir saßen im Wagen und hatten den Parkplatz des Logan Airport in Boston noch nicht verlassen, da erzählte sie mir bereits von dem Typen, mit dem sie zusammen war, der sie geschlagen hatte und von dem sie schwanger wurde, und von der Abtreibung, und dass ihr Bruder zu viel kifft. Ich bekam einen kleinen Schweißausbruch und wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Eigentlich hatte ich sie nur gefragt: »How are you!? I haven’t seen you since like … what … two years?!«

Und plötzlich brach es wie ein Schwall aus ihr heraus: »Well, you know. I met this guy one year ago and he was wonderful and very caring in the beginning, and then it turned out, that he has a drinking problem, he started to beat me all the time. I got pregnant and had an abortion last February. Oh, and your cousin is a drug addict – he smokes too much pot!«

Ich war fassungslos. Was soll man da drauf sagen? Dieses Geständnis wäre schon zu viel, käme es von der eigenen Schwester, die man dreimal im Monat sieht – aber von einer amerikanisch-persischen Cousine, von der man zwei Jahre nichts gehört hat?

»But anyway! How is your life?«, sagte sie in plötzlich wieder höflichem Konversationston. Das war die Rettung! Ich musste nichts auf diese Aufzählung ihrer Katastrophen antworten, ich durfte stattdessen eine einfache Frage beantworten. In unglaublich hohem Falsett antwortete ich: »Thanks! I’m fine! – Sorry, my throat! The air in the plane – you know!«

Das ist einer der Nachteile, wenn man Familie auf der ganzen Welt hat: Man lebt in einem anderen Universum, man kann sich gar nicht auf dem Laufenden halten. Gut, im Falle meiner Cousine Rochsana will ich auch vieles gar nicht wissen. Sie ist nämlich eine amerikanische Tussi. Also, ich würde das ja nie von ihr behaupten – das sind die Worte meiner Großmutter. Sie kam zu dieser Erkenntnis, nachdem Rochsana sich ihre Nase hatte verkleinern lassen. Junge Perserinnen lieben es nämlich, ihre Nasen zu »verwestlichen«, da den meisten von ihnen ihre Nase zu orientalisch ist. Perserinnen mögen es gar nicht, wenn man ihnen sagt, sie sehen orientalisch aus. Sie wollen spanisch, französisch, italienisch aussehen, aber nur nicht orientalisch! Also muss um teures Geld an den Nasen der Perserinnen herumgeschnippelt werden. Die Wahrheit ist: Spätestens mit vierzig müssen sie sich nicht mehr nur die Beine, die Achseln und die Arme rasieren, sondern auch die Oberlippe und sie sind wieder so orientalisch wie Alibaba und die vierzig Räuber.

Die neue amerikanische Nase meiner Cousine war natürlich eine Katastrophe. Meine Großmutter war entsetzt. Sie sah in dem »hässlichen, amerikanischen Zinken«, wie sie nicht müde wurde, den winzigen physiognomischen Eingriff bei jeder sich nicht bietenden Gelegenheit laut zu apostrophieren, einen Vorwurf, den ihr eigen Fleisch und Blut gegen ihre iranische Herkunft erhob.

Tja, wir sind eben eine typisch iranische Exilfamilie. Insgesamt gibt es – wie in jeder persischen Familie – so zirka an die zweihundert Menschen, die miteinander verwandt sind. Aber an direkter Verwandtschaft gibt es »nur« 25 Leute. Ich kann Ihnen leider nicht alle 25 in diesem Buch vorstellen, alleine schon deswegen, weil ich einigen von ihnen selbst noch nie in meinem Leben begegnet bin.

Die direkt mit meinem Vater verwandten … ja, so ist es am vernünftigsten – beginnen wir mit den Onkeln und Tanten, dann kennen Sie sich vielleicht etwas besser aus. Also, da wäre mein Vater Dariush (Wien), mein Onkel Djafar (der schon kurz erwähnte Berliner), mein Onkel Fereydoun (New York), mein Onkel Djamjid (Upplands Väsby, 45 Minuten nördlich von Stockholm) und meine Tante Niloufar (Marlborough, MA, wie ebenfalls schon erwähnt, eine Stunde von Boston). Darunter drei Teppichhändler (Dariush, Djafar, Fereydoun), ein Gemüsehändler – weil eigentlich im Iran Schauspieler und Filmemacher – (Djamjid) und eine Schneiderin mit eigener Boutique (Niloufar): die Kinder meiner Großmutter.

Lassen Sie mich von meiner Großmutter erzählen. Meine Großmutter ist indirekt an dieser letzten, ganz, ganz großen Katastrophe schuld. Sie lebt seit über zwanzig Jahren in den USA. Mehr oder weniger unfreiwillig. Sie musste den Iran nach der Revolution verlassen. Wenn ich Ihnen Måmånbosorg (das ist das persische Wort für »Großmutter«) vorstellen müsste, würde ich über die Katastrophe erzählen, die ihr Leben ist. Also zumindest ist es das aus meiner Sicht. Måmånbosorg wurde im Alter von zwölf Jahren verheiratet – an einen Mann, der über 35 Jahre älter war als sie. Eine damals übliche Praxis im Iran der 30er Jahre. Über Europa brach die Katastrophe in Form von Adolf Hitler herein – meine Großmutter lernte unseren Großvater kennen. Letzten Sommer habe ich sie zum letzten Mal besucht. Wir saßen in ihrer Küche in ihrem Haus mit Garten in Marlborough, Massachusetts, und ich sah ihr zu, wie sie ein halbes Kilo frische Kräuter in eine Küchenmaschine stopfte, um sie zu zerkleinern. Estragon und Minze. Wenn Sie mich fragen würden, wonach der Iran, wonach Persien schmeckt, ich würde Ihnen zur Antwort geben: Estragon und Minze. Probieren Sie das einmal. Nehmen Sie ein wenig frischen Estragon und frische Minze, jeweils ein, zwei Blätter, und achten Sie auf das Aroma, das sich beim Zerbeißen entfaltet: So schmeckt der Iran, das ist der Duft von Persien.

Ein anderer Duft stieg mir ebenfalls in die Nase, dampfender Basmatireis. In einem Sieb, das in der Abwasch stand, dampfte der al dente gekochte persische Reis. Er wartete darauf, von Måmånbosorg gewaschen zu werden, bevor er wieder zurück in den Topf kommt, um dort eine Stunde lang zu garen.

Perser haben ein erotisches Verhältnis zum Essen. Essen ist unendlich wichtig. Einerseits ist das persische Essen die einzige Verbindung zur verlorenen Heimat. Andererseits ist es einfach unglaublich wichtig, gut zu essen. Perser lieben es zu essen. Perser haben eine große Esskultur. Was einerseits daran liegt, dass man für die Zubereitung der meisten persischen Speisen länger als zwei Stunden braucht. Es müssen Kräuter geputzt, gezupft und geröstet werden. Fleisch muss stundenlang schmoren. Melanzani und anderes Gemüse müssen gewaschen, gewürzt, gebraten werden, der Reis muss roh fünfmal gewaschen werden. Dann al dente gekocht noch einmal, bevor er eine Stunde dampfen muss. Wenn man für ein Gericht vier Stunden braucht, um es zu kochen, dann kann man es nicht in wenigen Minuten essen. Dann muss das Mahl zelebriert werden. Vorspeisen, Hauptspeisen, dazu Kräuter, Radieschen und Käse. Und nie gibt es in einem persischen Haushalt nur eine Vorspeise, selten nur ein Hauptgericht. Die Zubereitung der meisten Eintöpfe dauert wahrhaftig vier Stunden. Kalle Påhtsche – ein Gericht aus Lammkopf, Lammzunge und Lammfüßen – muss vierzehn Stunden langsam vor sich hin köcheln.

Ihr Essen ist den Persern heilig. Jeder, der nach Europa oder Amerika zu Besuch kam, reiste mit fünf Koffern. Ein Koffer mit Gewand und vier Koffer mit Sabzije Ghormesabzi, Sabzije kukusabzi, Limo torsch, Lubiåh båghåli, Lubiå tschiti, Kashk, Nanå, Torschi, Peste, Tochme, Gåz, Baghlawå, Anår (getrocknete Kräuter für Kräutereintopf mit Lamm und Bohnen, getrocknete Kräuter für ein Kräuteromelett, süße Zitronen, getrocknete Limetten, große grüne Bohnen, kleine gelbe Bohnen, eingedicktes Schafjoghurt, getrocknete Minze, eingelegtes saures Gemüse, Pistazien, gesalzene und geröstete Wassermelonenkerne, persisches Nugat, Baklava und Granatäpfel).

Sie können sich nicht vorstellen, was in meiner Kindheit los war, wenn meine Måmånbosorg diese Koffer in unserem Wohnzimmer in Wien öffnete. Delikatessen aus Tausendundeiner Nacht, Farben, Düfte, das Rascheln von iranischen Tageszeitungen, in denen einige der Delikatessen verpackt waren. Der Iran war damals zu uns nach Hause in den fünften Wiener Gemeindebezirk oder zu meinen Cousins in die Lantern Lane 17, im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, oder nach Charlottenburg ins ehemalige Westberlin gekommen, in den Koffern unserer Großmutter. Heute, zwanzig Jahre später, bekommt man die meisten iranischen Delikatessen in kleinen iranischen Läden, die es in fast jeder Großstadt auf dieser Welt gibt. Ja, Essen ist sehr wichtig! Wenn man eine persische Großmutter hat, muss man immer hungrig sein.

Måmånbosorg schaltete die Küchenmaschine ein und der Lärm, den sie machte, war mir unerträglich. Ich verwende in Wien auch eine solche Küchenmaschine, aber mir scheint, die amerikanischen machen mehr Lärm als die europäischen. Die Kräuter waren klein genug und Großmutter schüttete sie in eine Schüssel. Ich sah ihr zu und fragte sie plötzlich aus heiterem Himmel: »Måmån, wer war eigentlich unser Großvater?«

Ich wusste nichts über ihn. Es sprach auch niemand über ihn und es gab kein Foto, zumindest keines, das ich kannte.

»Abbas Ansari!«

Sie machte eine Pause.

»Was willst du wissen?«, fragte sie mich schließlich etwas missmutig.

»Warst du sehr verliebt in ihn?«

Sie machte eine weitere Pause. Außer uns beiden war niemand in ihrem Haus. Sie kochte das Abendessen für Tante Niloufar, mich und meine zwei amerikanischen Cousins. Auch erwarteten wir Onkel Fereydoun aus New York für heute Abend zum Essen. Es waren »nur« vier Stunden mit dem Auto von Manhattan nach Marlborough, und da wir einander seit meiner Ankunft vor drei Wochen noch nicht gesehen hatten, wollte er heute unbedingt zum Abendessen erscheinen und übers Wochenende hier bleiben.

»Verliebt? Ich weiß nicht! Vielleicht erzähle ich dir einmal von ihm!«

Sie schien sich nicht besonders gerne an ihn zu erinnern. Wer war er? Was machte er? Ich wusste nichts. Es wurden immer nur Geschichten von unserem »zweiten« Großvater, unserem Stiefgroßvater, erzählt, Måmånbosorgs zweitem Ehemann, der 1978, ein Jahr vor der islamischen Revolution, an Krebs verstarb.

»Verliebt! Wie denn? Ich war zwölf Jahre alt, als wir uns kennen lernten! Er war wie ein Lehrer für mich. Ich war ein Kind!«

Sie schwieg und kümmerte sich weiter um den Estragon und die Minze. Er war 35 Jahre älter als sie, das erzählte mir dann drei Tage später meine Tante Niloufar. Er starb recht bald und hinterließ eine 24-jährige Witwe mit fünf Kindern.

Bis zu meiner Abreise habe ich kein Wort mehr über ihn verloren. Als Måmånbosorg mich am Boston Logan Airport umarmte, um sich von mir zu verabschieden, was nie ohne Tränen für uns beide möglich war, flüsterte sie mir zu: »Ich erzähle dir die ganze Geschichte, wenn wir uns wiedersehen. Komm mich bald wieder besuchen. Ich bin alt, wer weiß, wie lange ich noch zu leben habe!«

Ich drückte meine Måmånbosorg ganz fest, atmete den Duft ihres Parfums ein, der sich mit dem Küchendunst vermischt hatte, versprach bald wiederzukommen, hatte Tränen in den Augen und bestieg meine Maschine nach Wien mit einer Geruchsmischung von Chanel und Knoblauch in der Nase.

Im Flugzeug musste ich feststellen, dass ihre großmütterliche Erpressung – »Wer weiß, wie lange ich noch am Leben bin, komm mich bald wieder besuchen« – bereits über Grönland Wirkung zeigte. Ich blätterte in meinem Kalender und suchte nach der nächsten Möglichkeit, wieder zurück nach Amerika zu meiner Oma zu fliegen. Ich besuche sie regelmäßig, aber doch in Abständen von einem Jahr. Ich habe viel Zeit mit ihr in ihrer Küche verbracht und gelegentlich laden wir sie nach New York ein. Mein Onkel Fereydoun und ich versuchen dann immer, ihr diese wunderbare Weltmetropole schmackhaft zu machen, aber eigentlich hasst sie Amerika. Sie behauptet auch seit zwanzig Jahren, sie könne kein Wort Englisch. Sie spricht es auch kaum und wenn, dann nur sehr gebrochen. Aber eines Abends saßen wir zu zweit vor dem Fernseher und es lief ein alter Woody-Allen-Film und Woody Allen sagte gerade zu Diane Keaton: »Ich hasse Wagner! Jedes Mal, wenn ich Wagner höre, überkommt mich der innere Drang, Polen überfallen zu wollen!«

Und meine Måmånbosorg lachte. Laut. Ich sah sie verwundert an. Sie sah mich an und ihr Lachen erstarb: »Sein Gesicht!«

»Was?«

Sie wusste genau, dass ihre Lüge aufgeflogen war.

»Sein Gesicht ist lustig! Er macht ein lustiges Gesicht, und da muss ich lachen!«

Ich wollte ihr widersprechen und sie darauf hinweisen, dass man in dieser Szene sein Gesicht gar nicht sehen konnte, weil die Kamera weit von den Schauspielern weg platziert war. Man sah nur den kleinen Woody Allen und die kleine Diane Keaton über den Platz vor der Metropolitan Opera gehen. Es gab keine Großaufnahme. Leider konnte ich meiner Måmånbosorg nicht widersprechen, da ich nicht wusste, was Großaufnahme in Farsi hieß. Farsi, so heißt die persische Sprache. Ich spreche sie leider nur sehr bruchstückhaft. Es reicht für normale Gespräche, aber für tiefgehende Diskussionen ist es zu wenig. Auch habe ich einen Akzent im Persischen – Måmånbosorg meint, ich klänge wie ein Türke.

Sie lacht über Woody Allen, aber hasst Amerika! Also dachte ich mir, diese Frau ist in ihrer tiefsten Seele New Yorkerin, und organisierte eine Reise nach New York. Måmånbosorg war nicht besonders begeistert von New York. Wir kamen mit dem Bus. Fünf Stunden von Marlborough nach Manhattan mit einem kleinen Zwischenstopp in Hartford, Connecticut, wo ich mir bei Subway ein Sandwich kaufen wollte.

»Das kommt doch gar nicht in Frage!«

Måmånbosorg kramte in ihrer überdimensionalen Handtasche und förderte eine in Silberpapier gewickelte Jause zutage.

»Hier! Ein persischer Hamburger!«

Tatsächlich. In dem Silberpapier befand sich etwas, das man persischen Hamburger nennen konnte. Ein in ganz dünnem persischem Fladenbrot (Lawasch) eingewickeltes Kebab Kubide (ein länglicher Hackfleischspieß, gegrillt) mit einer gegrillten Tomate, gehackten Essiggurken, rohen Zwiebelringen und frischem Basilikum.

»Wir müssen diesen amerikanischen Mist nicht essen!«

Und auch sie biss genüsslich in ihren persischen Hamburger. Als wir mit unserer Jause fertig waren, meinte sie: »Schade, dass wir keinen persischen Tee haben!«

Perser trinken nach dem Essen immer schwarzen, bitteren Tee. Auf der Weiterfahrt schlief sie dann ein wenig und ich war sehr nervös, wie ihr New York denn gefallen werde, schließlich brachte ich sie zum ersten Mal in den Big Apple.

Der Port Authority Bus Terminal, also der Busbahnhof von NYC, befindet sich in der 8th Avenue zwischen 42. und 43. Straße, nicht gerade die beste Gegend, aber auch nicht besonders schlimm – New York eben. Laut, hektische Fußgänger, homeless people.

Måmånbosorg stand auf der 8th Avenue, blickte sich um, rümpfte ein wenig die Nase – es riecht auf den Straßen New Yorks immer ein wenig nach altem Küchendunst, gemischt mit Abgasen – und sah sich den der Busstation gegenüberliegenden Wolkenkratzer an. Sie schüttelte nach einer Weile den Kopf, dann sah sie mich an. Ich strahlte über das ganze Gesicht! Meine Oma in New York!

»Großartig, nicht! Diese Wolkenkratzer! Wahnsinn, das ist New York!«

»Schrecklich! Was sind das für Menschen?!«

»Was meinst du?«

»Was sind das für Menschen, die unbedingt so hoch bauen müssen, damit sie direkt unter den Eiern vom lieben Gott wohnen können!«

Wir wohnten in Onkel Fereydouns Appartement in der 88. Straße East zwischen der York Avenue und der 1st Avenue. Es waren zwei wunderbare Wochen, die ich mit meiner Oma in New York verbrachte.

»Djåje pedar-mådare to chålist!«, sagte Måmånbosorg, als wir im Wohnzimmer saßen, Süßigkeiten aßen und persischen Tee tranken, den uns Onkel Fereydoun zur Begrüßung aufgesetzt hatte. Eine persische Redensart, die ausdrückt, dass man jemanden vermisst. Wortwörtlich übersetzt würde man sagen: »Der Platz deiner Eltern ist leer!« Man sagt das, wenn man mit Familie oder Freunden beisammensitzt und eine allen nahe stehende Person nicht da sein kann. Vielleicht ist das die eigentliche Geschichte unserer Familie, dass immer irgendwer, der einem sehr nahe steht, nicht da sein kann. Wenn ich in Amerika bin, fehlt meiner Oma ihr Sohn, und wenn ich mit meinem Vater in Schweden bei seinem Bruder zu Besuch bin, fehlt ihnen ihre Mutter.

»Ich habe deinen Vater fünfzehn Jahre nicht gesehen. Das ist nicht gut, eine Mutter soll ihren Sohn nicht so lange vermissen. Überrede ihn doch, nach Amerika zu kommen!« Das war vor fünf Monaten, letzten August. Zu Weihnachten desselben Jahres gab es keine Möglichkeit mehr für Måmånbosorg, ihren zweitältesten Sohn in dieser Welt jemals wiederzusehen.

Meine Mutter stand am 24. Dezember in unserem Wohnzimmer in Wien und wählte die Nummer meines Onkels Fereydoun. Er ist der Älteste, er solle es als Erster erfahren.

Meine Mutter hörte den typischen amerikanischen Klingelton, dann sprang die Mobilbox an und sie hinterließ eine Nachricht, die bedeuten sollte, dass sein Platz für immer leer bleiben wird: »Dariush is dead! Please, call me back – your brother died!«

Persische Weihnacht

Zu Weihnachten, am 24. Dezember, ist es so üblich, dass wir einander anrufen. Globale persische Weihnachtswünsche werden ausgetauscht. Mein Vater musste immer ein wenig lachen, wenn er zu seiner muslimischen Mutter »Merry Christmas!« sagte. Diesmal lachte niemand, wir saßen seit einigen Stunden schon bei den Eltern, die mit einem Schlag nicht mehr »die Eltern«, sondern nur noch »die Mama« waren, im Wohnzimmer und waren etwas ratlos.

»Fereydoun hebt nicht ab!«

»Es ist erst zwölf Uhr Mittag in Amerika!«

Ja, wir feierten Weihnachten. Wobei die ganze Familie natürlich unterschiedliche Weihnachten hat. Hier in Wien und bei Onkel Djafar mit seiner Patchworkfamilie in Berlin kommt das persische Christkind am Abend des 24. Dezembers. Bei der amerikanischen Fraktion kommt am 25. in der Früh der iranische Santa Claus. Die Schweden, mein Onkel Djamjid, meine Tante Salome, meine Cousine Maryam und mein Cousin Omid, feiern das Jul-fest. Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was da jetzt wirklich so anders sein soll, außer dass sie am 13. Jänner, dem Knudstag, nochmal feiern und wie die Wahnsinnigen den Christbaum plündern und allen essbaren Schmuck auf einen Schlag vernichten. Ein aus dem Mittelalter stammender schwedischer Brauch.

Die persische Seite unserer Familie teilt sich nicht nur in die »Europäer« und die »Amerikaner«, sie teilt sich auch in die »Flüchtlinge« und die »freiwilligen Emigranten«, anders gesagt, in die, die vor der Revolution 1979 in den Westen gingen, um zu studieren, und dann da geblieben sind, und die, die nach der Revolution vor dem totalitären Regime der Mullahs flüchten mussten. Ich will jetzt keine dummen Klischees bedienen, aber man erkennt an dem Beruf, den ein Perser ausübt, ob er vor oder nach der Revolution geflüchtet ist. Vor der Revolution: Ingenieur, Arzt, Teppichhändler. Nach der Revolution: Taxifahrer. Aber das trifft nur auf Deutschland und Österreich zu. Onkel Djamjid, der 1984 aus dem Iran nach Schweden flüchtete, um meinen Cousin Omid davor zu bewahren, im Krieg gegen den Irak als Kanonenfutter sein Leben lassen zu müssen, war niemals in seinem Leben Taxifahrer. Er war im Iran dabei, Filmemacher zu werden, als Khomeini die Macht übernahm und die Mullahs jede Art von Film und Kino vorerst einmal verboten. Radikale Islamisten stürmten Kinosäle und steckten sie in Brand. Unterhaltung in jeder Form wurde verboten.

Kino im Iran zu verbieten, das wäre so, als wolle man den Engländern das Theater, den Amerikanern Baseball verbieten. Die Perser lieben das Kino, sie lieben den Film. Der Iran war das erste Land im Orient, in dem regelmäßig amerikanische Filme gezeigt wurden, das erste Land im Orient, in dem sich eine Filmkultur entwickelte. Die Menschen in Teheran standen 1936 Schlange vor den Kinokassen, um Charlie Chaplins »Modern Times« zu sehen. Später waren Alain Delon, David Niven und der englische Komiker Norman Wisdom die Helden der persischen Kinobesucher geworden. Es gibt sogar eine persisch synchronisierte Fassung von »The Sound of Music« und alle drei Teile von Romy Schneiders »Sissi« liefen in iranischen Kinos. Als Onkel Djamjid 1968 kurz nach meiner Geburt auf Besuch kam, wollte er unbedingt den Balkon in Schönbrunn sehen, auf dem Sissi ihren Franzl geküsst hatte. Djamjid war ein Filmnarr, er kannte alle europäischen und amerikanischen Produktionen und wollte unbedingt selbst Filmregisseur werden. Also versuchte unsere Großmutter ihn zu überreden, entweder nach Amerika zu gehen, um Film zu studieren, oder im Betrieb unseres Stiefgroßvaters zu arbeiten. Es war damals im Iran üblich, die Kinder zum Studieren ins Ausland zu schicken, wenn man das nötige Kleingeld dazu hatte, und unsere Familie hatte es, denn der Stiefgroßvater war ein reicher Architekt. Der einstige Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlawi, selbst hatte 1930 seine Ausbildung in der Schweiz abgeschlossen. Danach wurde er zum zweiten Kaiser der Pahlawidynastie und zum letzten Kaiser in der iranischen Geschichte. Über den Schah teilen sich in unserer Familie die Meinungen. Måmånbosorg ist eine glühende Schah-Anhängerin. Mein Vater war das ebenfalls. Er ließ keine Gelegenheit aus, um darauf hinzuweisen, dass alles besser wäre, wäre der Schah noch an der Macht und hätte es die Revolution nicht gegeben. Der gestürzte Schah musste für jede Misere im Leben meines Vaters herhalten. Mein Vater war Teppichhändler in Wien. Wenn eine Kundschaft »nur schaute«, sich zwanzig Teppiche zeigen ließ und dann dankend das Geschäft verließ, ohne etwas zu kaufen, so musste die Revolution herhalten. Er war der festen Überzeugung, dass die Dame, wäre der Schah noch an der Macht und würde im Geschäft ein Bild meines Vater hängen, auf dem er mit dem Schah zu sehen ist, oder besser noch mit der Kaiserin Farah Diba, mindestens zwei Teppiche gekauft hätte. Er hätte sehr ausschmückend erzählen können, wie es zu dem auf dem Foto abgebildeten Treffen gekommen war. Es hätte wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht geklungen, wenn er erzählt hätte, dass er Seine Majestät den Schah von Persien in Wien im Hotel Imperial besucht hatte, um mit ihm über seinen Stiefgroßvater zu sprechen, der Seine Majestät persönlich kannte, weil er als Architekt einen Palast für Seine Majestät hatte bauen dürfen. Stattdessen ist der Schah gestorben, der Thronfolger Reza II. sitzt in Los Angeles im Exil, die Mullahs regieren den Iran, man hört jede Woche von Steinigungen und Menschenrechtsverletzungen und die Kundschaft kauft nicht. Die Revolution war an allem Elend der Teppichbranche schuld, die Revolution und natürlich der 11. September 2001 – da war es dann ganz zu Ende, mit den Teppichen aus dem Orient.

»Wem will eine Teppisch von Terroristen kaufen – die Leute haben sie Angst, dass dem Teppisch zu Hause in ihre Wohnzimmer explodiert!«, sagte mein Vater drei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center.

»Papa, das waren Araber!«

Wir saßen in unserem Wohnzimmer in Wien und tranken persischen Tee.

»Für dem Osterreischer, das ist dasselbe!«

Mein Vater lebte seit über fünfzig Jahren in Österreich, hatte aber immer noch einen schrecklichen Akzent. Obwohl er natürlich der Meinung war, sein Deutsch wäre fehlerfrei.

»Isch versteh’ isch dem Turken und dem Jugoslawen nischt, warum lernen sie nischt dem Deutsch! Warum e-spreschen sie nischt ohne Aksent wie dem Perser?!«

Hier sprach der stolze Iraner mit österreichischer Überheblichkeit. Fünfzig Jahre hinterlassen Spuren. Trotzdem konnte Österreich nichts ausrichten gegen »E-Straßenbahn« oder »E-Scheisedereck!« Aus unerfindlichen Gründen sprechen Perser vor einem »sch« immer ein »e« – meistens, wenn danach ein Konsonant folgt. Dieses »e« gibt es im Farsi natürlich nicht. In Farsi braucht kein Perser, wenn er schlafen geht, ein »e« um »e-schabbecheijr!«, also »Gute Nacht!«, zu sagen. Es handelt sich hierbei um eine Grammatikregel der Diaspora, die jedoch aus einem sprachlichen Instinkt entstanden sein dürfte, da das nämlich auch im Englischen und im Schwedischen gemacht wird. Da allerdings mit einer Ausnahmeregel, das »Migrations e« wird auch vor dem Buchstaben »s« gesprochen, wenn danach ein Konsonant folgt. Also »e-street!« und »e-smörgås!« Wo auch immer dieses »e« herkommt – ich weiß es nicht. Dafür verschwinden gelegentlich kleine Konsonanten in der persisch-deutschen Aussprache, wie zum Beispiel das »t« in »Was gibt’s«. Diese Dinge entstehen einfach von selbst, ohne dass sich da drei Perser zusammensetzen und beschließen: »So! Unser Akzent klingt folgendermaßen: Isch e-spresche dem Deutsch sehr gut!« – allein schon deshalb, weil sich drei Perser nie einigen könnten, wer von ihnen der Chef ist. Drei Perser, drei Alphatiere. Jeder weiß alles besser und bestimmt selbstverständlich, wo es lang geht.

Das war auch der Gedanke, den ich äußerte, als mein Vater meinte, dass jetzt dank der Araber auch alle Perser, nur weil sie Muslime sind und irgendwie da aus dem Osten kommen, als Terroristen dastünden.

»Wie soll das gehen, Papa!? Die Perser könnten sich doch nie darüber einigen, in welches Hochhaus sie reinfliegen sollen – abgesehen davon, dass sie alle vier Flüge versäumt hätten!«

»Über das man macht keine Witze!«

»Außerdem haben diese Terroristen ihr Vorhaben jahrelang geheim gehalten. Wie soll das mit Persern gehen? Fünf Minuten, nachdem beschlossen worden wäre, was die Perser für einen Anschlag machen, hätte jeder zweite in der Gruppe seine Mutter angerufen und stolz gesagt: ›Hallo, Måmån! Wir werden mit Flugzeug in Hochhaus fliegen! Ja, wir werden alle berühmt! Ja, natürlich bin ich der Chef!‹«

»Hörst du auf, bitte! Da sind Menschen gestorben!«

Für meinen Vater war die Revolution eine Katastrophe und dann 9/11. Damit nicht genug, dass der Iran keinen Kaiser mehr hat, dessen Kaiserin in allen Klatschzeitungen erwähnt wird, jetzt sind wir auch alle noch Terroristen.

Tatsächlich scheint mir, dass sich viele Perser in Europa in den 80er und 90er Jahren einerseits als stolze Iraner fühlten, sich andererseits für die Revolution schämten und für das Bild, das der Westen vom Iran hatte. Meine Großmutter schämte sich, nichts mehr zu sein, keine Dame der Gesellschaft, die sie durch meinen Stiefgroßvater, den Architekten Seiner Majestät, eigentlich war, sondern ein Flüchtling.

»Mein Gott! Was wir alles gehabt haben im Iran!«, pflegte sie zu jammern. »Was wir waren!« Jeder Perser, der in der Emigration lebt, war etwas im Iran. Interessanterweise war niemand nichts. Ohne Ausnahme. So sind die Perser! Sie waren alle was zur Schahzeit. Ich glaube, wenn man alle Onkeln zusammenzählt, die unter dem Schah Kulturminister waren, so hat Seine Majestät an die siebenhundert Kulturminister gehabt. Ganz zu schweigen von Abendessen, die für Seine Majestät gegeben wurden. Schah Mohammed Reza Pahlawi hätte fünf Mal am Tag essen müssen, damit alle, die behaupten, bei so einem Abendessen dabei gewesen zu sein, auch hätten dabei sein können.

Ich will jetzt nicht sagen, die Perser lügen. Nein, das tun sie bei weitem nicht. Die Perser übertreiben nur ein wenig. Es gehört zur persischen Mentalität, alles ein wenig größer darzustellen, als es ist, damit dem Zuhörer auch bewusst wird, wie wichtig die Sache ist oder wie schrecklich oder wie toll. Wenn ein Perser zu Ihnen sagt: »Ich habe dich dreißig Mal angerufen und dich nicht erreicht!«, Sie aber keine Anrufe in Abwesenheit auf Ihrem Handydisplay haben, dann heißt das: »Ich hätte gerne mit dir geplaudert!« Wenn Ihnen ein Perser erzählt, dass sein Urlaub auf den Malediven … wobei das wirklich sehr, sehr theoretisch ist. Ein Perser würde nicht auf die Malediven fahren. »Was gibt es dort? Nichts! Wasser, Strand und Palmen: nichts! Da könnte man gleich nach New Jersey fahren, da gibt es auch nichts!«, würde ein Perser sagen. Ein Perser braucht im Urlaub die Möglichkeit, herumzufahren und Restaurants zu suchen. Er will essen, und das jeden Tag in einem anderen Restaurant, weil ja doch keines so gut ist wie das persische Restaurant – wenn er Ihnen also erzählt, sein Maledivenurlaub war entsetzlich, es hat zwei Wochen durchgeregnet, dann hat er nur kein gutes Restaurant gefunden.

Wenn ein Perser sagt, er habe eine Million Euro bei der Wirtschaftskrise verloren, dann hat er wahrscheinlich gar keine Aktien gehabt. Wenn er Ihnen sagt: »Ich habe alles verloren!«, dann gehen Sie davon aus, dass seine Fonds um zwei Prozent gesunken sind! Das ist nicht böse gemeint, das soll den Ernst der Lage illustrieren.

Überhaupt sind die Perser von Geld besessen. Es ist weniger so, dass sie viel Geld besitzen – das Geld besitzt sie. Sie werden immer zu Geschäftsleuten, egal, wo und was sie sind. Sie können Arzt, Ingenieur, Filmemacher, Taxifahrer sein – wenn sie zum Beispiel einen Boxkampf im Fernsehen sehen, frisst sie der Neid. Nicht weil sie gern so stark oder durchtrainiert wären wie die beiden Boxer, nein, sondern weil sie nur ein Gedanke quält: »Die zwei verdienen in zwanzig Minuten Millionen Dollar! Und was machen sie? Nichts! Der eine lässt sich vom anderen prügeln und ins Gesicht schlagen, dann fällt einer zu Boden und bekommt 500 000 Dollar, der andere zwei Millionen! Das sind keine Sportler, das sind Geschäftsmänner, so muss man das machen!«

Mein Vater war tatsächlich Geschäftsmann. Er eröffnete 1969, ein Jahr nach meiner Geburt, eines der ersten Perserteppichgeschäfte in Wien. Eigentlich wollte er, wie sein Stiefvater, Architektur studieren, aber dann kam ich und eine Familie musste ernährt werden, und wie könnte das ein Perser besser als mit handgeknüpften Teppichen?

In diesem Geschäft ist er auch gestorben.

»Wie ist es eigentlich passiert?«, fragte ich meine Mutter, die sich bemühte, ihre Fassung zu behalten.

»Herzinfarkt! Er ist in eine Schale Pistazien gekippt!«

Jetzt konnte sie ihre Tränen selbst vor ihren Kindern nicht mehr halten und fing zu weinen an. Tatsächlich ist Dariush Ansari im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. An seinem Schreibtisch in seinem Teppichgeschäft. Das Letzte, was er vor seinem Tod sah, war die Schale Pistazien, die vor ihm auf dem Schreibtisch stand. Niemand konnte sich die Ursache für diesen Herzinfarkt erklären. Die Obduktion ergab: plötzlicher Herzstillstand. Er musste sich über irgendetwas aufgeregt haben, oder hatte er einfach nur ein schwaches Herz, ohne es zu wissen? Einfach so, aus heiterem Himmel, einen Herzinfarkt?

Das Rätsel hätte sich für meine Familie lösen können, wäre irgendjemand von uns drei Tage nach meines Vaters Tod im Teppichgeschäft gewesen und hätte mit dem netten jungen Herrn gesprochen, der traurig das Schild »Wegen Todesfalls geschlossen!« anstarrte und sich an seine Begegnung mit meinem Vater erinnerte. Er war sozusagen der Mörder von Dariush Ansari, freilich wusste der junge Mann nichts von seiner Schuld. Es war … nennen wir es: ein Unfall. Jedenfalls geschah es nicht in böser Absicht. Im Gegenteil.

Das Teppichgeschäft ging wie jedes persische Teppichgeschäft seit Beginn der 90er Jahre – schlecht wäre untertrieben: Es ging gar nicht. Dies war kein innerösterreichisch-persisches Phänomen. Es war eine global-iranische Katastrophe: Wien, Berlin, London, New York, Paris – überall: Ausverkauf! Minus siebzig Prozent. Aber mein Vater war einer dieser Teppichhändler, die sich auch durch mehrmaligen Konkurs und große Verschuldung nicht davon abbringen ließen, weiterhin Perserteppiche … nicht zu verkaufen. Er hatte mehrere Kredite laufen und verbrachte die Tage in seinem leeren Geschäft, Tee trinkend, Pistazien essend und gelegentlich ein wenig Opium rauchend. Opium – oder wie er es nannte: persischen Spezialtabak. Zum Opiumrauchen kam gelegentlich der eine oder andere befreundete Teppichhändler bei Dariush Ansari vorbei. Man saß im Hinterzimmer, jammerte über die schlechten Zeiten in der Teppichbranche und ersann neue Methoden, um die Europäer zum Kauf eines Nain oder auch nur eines kleinen Gabbeh zu bewegen. Aber es gab fast keine Tricks mehr, die diese hartnäckigen Verweigerer nicht schon gekannt hätten.

»Wir haben alles probiert! Alles! Es ist in Allahs Hand, wir können nichts mehr tun!«, sagte einer von Dariush Ansaris Kollegen. Und tatsächlich! Mein Vater hatte alles Menschenmögliche unternommen, um den Kauf eines Perserteppichs für den Kunden attraktiv zu machen. Er hatte immer wieder sehr innovative Ideen, die aber selten griffen. Das ganze Geschäft war in Wirklichkeit eine Katastrophe. Es war nichts zu verdienen.

Unvergesslich wird mir seine Ikea-Woche bleiben. Mein Vater hatte allen Ernstes die Idee, den Leuten Perserteppiche »zum Selber-Weben« zu verkaufen. Man konnte sich in seinem Geschäft die Wolle, die Mustervorlagen und einen Webstuhl kaufen und für ein paar Euro mehr konnte man sich drei iranische Waisenkinder mieten, die die Teppiche dann knüpften. Das waren natürlich keine Waisenkinder, sondern Statisten von einer Agentur. Das war nur so als Gag gedacht, um Kunden anzulocken, und brachte meinem Vater natürlich eine Klage von Ikea ein.

Das Teppichgeschäft ging also ausnehmend schlecht. Die Tage vergingen, die Mahnungen wurden nicht weniger, die Kredite wurden fällig und es nutzte auch nichts mehr, einen Ausverkauf zu machen. Alles hatte man schon probiert: »Wasserschaden – minus 30 %!«, »Abverkauf! Alles muss raus! Wenn Sie einen Tee mit uns trinken, kriegen Sie drei Seidenteppiche gratis!« Nichts! Nichts! Nichts! Niemand wollte mehr einen Perserteppich kaufen. Dann aber, am 24. Dezember letzten Jahres, ist es so weit.

Ein junger Mann betritt das Geschäft meines Vaters. Er sieht sich ein wenig um. Mein Vater betrachtet ihn misstrauisch – schließlich ist er der erste Mensch seit fünf Jahren, der dieses Geschäft betritt, ohne ein Perser und Freund meines Vaters zu sein. Der Mann sieht sich einige Teppiche an und sagt schließlich: »Entschuldigen Sie, mir ist vorige Woche der Vater gestorben und jetzt hab ich das Schloss geerbt! … Ich bräuchte … Was hat meine Frau gesagt?«

Er sieht auf einem Zettel nach. Mein Vater wird immer misstrauischer.

»Ah ja! 25 große Seidenteppiche … und auch was für die Wände …!«

In diesem Moment hört das Herz auf zu schlagen und mein Vater stürzt kopfüber in die volle Schale Pistazien, die vor ihm auf dem Tisch steht. Es ist zu viel für sein schwaches Herz. Er hat nicht mehr damit gerechnet, jemals wieder einen Teppich zu verkaufen.

Ich blickte »unseren« Hund an. Er war eigentlich der Hund meiner Schwester, aber sie hat ihn »den Eltern« gelassen, als sie vor drei Jahren nach London zog. Meine Schwester ist in der Werbebranche tätig und jobbt gelegentlich in London. Sie reist gerne und viel. Mit ihrem Mann fährt sie in solche Länder wie Thailand, Ghana oder Guatemala. Länder, wo ich schon eine Panikattacke bekomme, wenn ich deren Namen in Google Earth eingebe. Aber meine Schwester liebt diese Spannung, die entsteht, wenn wohlgenährte Westler sich bei unterernährten Drittweltlern vom Stress des Alltags erholen. Der Dschungel der Großstadt ist ja auch nicht ohne, zumal der Überlebenskampf mitten in der Wirtschaftskrise – aber erklären Sie einmal einem Ghanesen, dass Ihre Fonds nichts mehr wert sind! Meine Schwester meint, ich sähe das zu zynisch, schließlich unterstützt sie mit diesem Urlaub die Bevölkerung des jeweiligen Landes, weil sie ja dort ihr Geld ausgibt: »Devisen, jawohl, mein Bruderherz!« Allerdings in einem Fünf-Sterne-Ressort …

»Unser« lieber Hund hatte gefurzt und es stank unendlich. Ich hielt dies nicht für sehr pietätvoll. Wir sitzen im Wohnzimmer meiner Mutter, haben soeben erfahren, dass mein Vater tot ist, und es stinkt nach Hundefürzen.