14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Punkrock-Nonne ermittelt

- Sprache: Deutsch

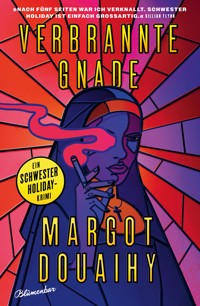

Die neue coole Krimi-Serie um Schwester Holiday, eine Nonne, die gerne Punkrock hört.

Als ihre Klosterschule Ziel eines Brandanschlags wird und der Hausmeister Jack tot aufgefunden wird, stürzen die Schwestern und die umliegende Gemeinde ins Chaos. Unzufrieden mit den Ermittlungen der Behörden ist die eigensinnige Schwester Holiday, die gerne Punkrock hört, Kette raucht, queer ist und stark tätowiert, entschlossen, den Täter selbst zu finden. Ihre Ermittlungen führen sie in der schwülen Hitze von New Orleans auf einen verschlungenen Pfad voller Verdächtigungen und Geheimnisse, der sie gegen ihre Mitschwestern aufbringt. Aber Schwester Holiday ist keine Heilige. Um den Fall zu lösen, muss sie sich mit den Sünden ihrer Vergangenheit auseinandersetzen ...

Ein rasanter Auftakt zu Margot Douaihys cooler Serie, die dem Krimi-Genre mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur neues Leben einhaucht.

»Nach fünf Seiten war ich verknallt. Schwester Holiday ist einfach großartig.« Gillian Flynn

»Eines der besten Krimidebüts, das mir seit langem untergekommen ist.« Don Winslow

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Als ihre Klosterschule Ziel eines Brandanschlags wird und der Hausmeister Jack tot aufgefunden wird, stürzen die Schwestern und die umliegende Gemeinde ins Chaos. Unzufrieden mit den Ermittlungen der Behörden ist die eigensinnige Schwester Holiday, die gerne Punkrock hört und Kette raucht, entschlossen, den Täter selbst zu finden. Ihre Ermittlungen führen sie in der schwülen Hitze von New Orleans auf einen verschlungenen Pfad voller Verdächtigungen und Geheimnisse, der sie gegen ihre Mitschwestern aufbringt. Aber Schwester Holiday ist keine Heilige. Um den Fall zu lösen, muss sie sich mit den Sünden ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen ...

Der rasante Auftakt zu Margot Douaihys cooler Serie, die dem Krimi-Genre mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur neues Leben einhaucht.

Über Margot Douaihy

Margot Douaihy lebt in Northampton, Massachusetts, und unterrichtet kreatives Schreiben am Emerson College. Sie ist die Erfinderin der Ermittler-Figur Schwester Holiday, eine Kette rauchende Nonne aus New Orleans, die Verbrechen in ihrem Umfeld aufklärt. »Verbrannte Gnade« ist der erste Band der Reihe. Zu Margot Douaihys Fans zählen u. a. Don Winslow und Gillian Flynn. »Verbrannte Gnade« wurde von der New York Times und The Guardian als einer der besten Krimis des Jahres ausgezeichnet.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

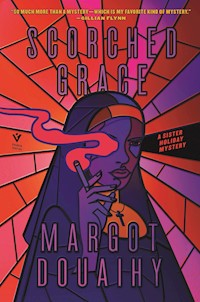

Margot Douaihy

Verbrannte Gnade

Ein Schwester Holiday-Krimi

Aus dem Amerikanischen von Eva Kemper

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Danksagung

Impressum

1

Der Teufel steckt nicht im Detail. Das Böse gedeiht im toten Winkel. In der Leere, im negativen Raum, wie dem Trugbild eines Taschenspielertricks. Die Details sind Gottes Werk. Meine Aufgabe ist es, diese Details zu ordnen.

Ich brauchte viereinhalb Stunden, um die Wäsche zu machen und die Buntglasfenster zu putzen, und danach fühlte ich mich völlig zerschlagen. Jede Sehne war strapaziert. Selbst das Schlucken schmerzte. Als meine Schwestern dann ins Lehrerzimmer pilgerten, Mappen und Papierstöße ans schwarze Habit gedrückt, huschte ich für etwas geistliche Besinnung – eine Zigarettenpause – in die Gasse hinaus. Es war Sonntag, Abenddämmerung.

Eine Sünde am Sabbat, ich weiß. Keine Glanzleistung. Aber carpe diem.

Eine Stunde für mich, mehr brauchte ich nicht. Den ganzen Tag lang hatte mich eine bedrohliche Aura verfolgt. Die Luft war dick und staubig, als wäre sie auf eine Schlägerei aus. Schwüle Hitze, typisch für New Orleans, aber schlimmer an diesem Tag. Die Sonne rot und geschwollen wie ein Mückenstich. Ein leises Köcheln, das über die Wucht der Siedetemperaturen hinwegtäuschte. Ich konnte mir jetzt nicht schon wieder eine Standpauke anhören.

Das Herbsthalbjahr hatte vor einer Woche begonnen, und schon hatten sich zwei Kinder über mich beschwert. Sie treibt uns ständig an, hatte ein Schüler geschrieben, ich spüre meine Fingerspitzen schon nicht mehr! Ein anderes Kind (anonym, möchte ich anmerken): Musikunterricht ist FOLTER!!! Ich fürchtete, Schwester Augustine – unsere Rektorin und Mutter Oberin, stark und zuverlässig wie ein Seemannsknoten – würde mich während der Sonntagsbesprechung vor allen anderen befragen. Was unweigerlich dazu führen würde, dass Schwester Honor jede kleine Verfehlung für ihren Kreuzzug gegen mich nutzen würde. Die Bosheit dieser Frau war so gekonnt verfeinert, dass sie fast heilig war. Und sicher, ich stellte hohe Ansprüche. Sehr hohe. Die Saint Sebastian’s School gehörte zu den wenigen katholischen Privatschulen, die es noch gab, kein Nobelschuppen, aber definitiv eine Eliteschule. Ich ließ meine Klassen eine Stunde am Stück üben, fünf Tage die Woche. Als wären sie richtige Ensembles. Wie sollten sie denn sonst lernen? Jeden Tag muss man sein Bestes geben. Sonst würde ich den Schülern – und Gott – einen schlechten Dienst erweisen. Sich zu quälen ist ein Privileg.

Leiden ist ein Zeichen für Wachstum.

Schmerz bedeutet, dass wir uns verändern.

Und jeder ist imstande, sich zu verändern. Selbst ich.

Was allerdings nicht bedeutet, ich würde immer alles richtig machen. Wenn ich bestraft wurde, bestand meine Aufgabe jedes Mal darin, die riesigen Buntglasfenster der Kirche zu putzen. Dazu musste ich unsere wackelige Leiter hinaufklettern und das Glas polieren, ein kunstvoll gearbeitetes Fenster nach dem anderen. Elf insgesamt. In kräftigem Blau, Koralle, Farngrün und meiner Lieblingsfarbe Blutrot, der Farbe heiligen Weins, dem lebendigen Rot einer singenden Zunge bei der Vesper. Unser Buntglas erzählte Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament. Moses, der mit ausgebreiteten Armen das himmelblaue Meer teilt. Die Evangelisten: Matthäus als geflügelte menschliche Gestalt, Markus als Löwe, Lukas als fliegender Ochse und Johannes als Adler. Das Trauma des Kreuzwegs in Zeitlupe. Engel, die voller Verehrung bei der Geburt Jesu, unseres Herrn über dem Stall schwebten, in den kleinen Händen Harfen mit Juwelenglanz. So schön, dass der Anblick manchmal schmerzte.

So, wie zu sehen, wie Menschen in der Kirche knien und beten. Aufheulen und das Gleichgewicht verlieren. Ich sehe Menschen an ihrem absoluten Tiefpunkt. Ich höre, wie Menschen Gott und Maria und Jesus um eine zweite Chance anflehen. Einen Planeten entfernt von ihrer besseren Hälfte oder ihren Kindern gleich neben ihnen auf der Bank. Oder so allein, dass sie zu Geistern geschwunden sind. Wir sind immer da, wir Nonnen, um Zeuginnen zu sein, um in dem Schrecken, der Langeweile, der Brutalität des Lebens einen Raum für Wunder zu lassen. Um alles wahrzunehmen, um zu sehen, wie Ihre Hände zittern, um den Wert Ihrer Fragen anzuerkennen, um Ihren Schmerz zu ehren.

Sie sehen nie, dass wir Sie sehen. Nonnen entgehen einem leicht.

Mit meinem besonderen Tuch rieb ich Jesu Dornenkrone und die Friedenstaube ab. Die vergoldeten Bildelemente erinnerten mich an meine Tätowierungen, die ich mit schwarzen Handschuhen und einem schwarzen Halstuch verdecken musste, selbst in der schwülen Augusthitze – eine von Schwester Augustines Maßnahmen, um zu retten, was zu retten war.

Die Fenster zu putzen sollte meine Buße sein, und es war Knochenarbeit, aber sie gefiel mir. Jedes einzelne Fenster verzauberte mich. Besseres Drama als Facebook. Oder eine Kneipenschlägerei.

Manchmal kam Jack Corolla, einer der Hausmeister der Saint Sebastian’s, mit seiner Leiter, um zu helfen. Wobei helfen eine großzügige Beschreibung ist. Ich musste oft heruntersteigen und seine Leiter festhalten, weil er ungewöhnlich tollpatschig war und Höhenangst hatte. Jack gefiel das Fenster mit dem Seraph am besten, er war ganz betört von dem feinen Engelshaar, dem leuchtenden Gold eines Glühfadens. »Das das das ist der Fluch von so alten Gebäuden«, erklärte Jack mit seinem melodischen Südstaatenakzent und Stottern jedes Problem auf dem Schulgelände, das er nicht lösen konnte. Undichte Rohre, flackernde Lichter, was auch immer. Jack war paranoid, wenn es um Blei im Wasser und Schimmelsporen nach Unwettern ging, und war ständig überzeugt, dass bald etwas Schlimmes passieren würde. Er erinnerte mich an meinen kleinen Bruder Moose. Keiner von beiden würde je zugeben, abergläubisch zu sein, aber so sicher, wie die Sonne im Westen unterging, klopften sie dreimal auf Holz. »Filter dein Wasser zweimal, Schwester!«, warnte Jack. »Einmal reicht nicht. Zweimal filtern!« Sorge, die an Schikane grenzte. Liebe Schikane. Beide quatschten gern und dackelten einem hinterher unter dem Vorwand, zu arbeiten. Beide bildeten sich ein, sie wären Handwerker, und hatten dabei zwei linke Hände. Aber wir erfinden uns neu, oder? Wir versuchen es immer wieder, weil Wandel Überleben ist, wie Jesus bewiesen und wie Moose mich gelehrt hat. Mein Bruder wusste besser als jeder andere, welchen Preis man zahlte, um seine Wahrheit zu leben. Ich wünschte, ich hätte früher auf ihn gehört.

Bei der ersten von zahlreichen Strafaktionen, die Schwester Augustine mir auferlegt hatte, fand ich heraus, dass man am Fenster, das die Geburt Jesu darstellte, sein Gesicht an Marias Gesicht drücken, durch ihr klares Auge schauen und New Orleans wie einen Mottenflügel schimmern sehen konnte. Auf der höchsten Stufe der Leiter, Auge an Auge mit Maria, sah ich zur Linken Faubourg Delassize und Livaudais und zur Rechten die Tchoupitoulas Street und das hypnotisierende Band des Mississippi. Die Stadt stand zu jeder Uhrzeit unter Strom, aber in der Dämmerung staunte ich über die Energie der Farben, die im seidenen Licht pulsierten. Im Garden District erstreckten sich Shotgun-Häuser, rosa, gelb und rotorange gestrichen, so lang und schmal wie Zuggleise. Violette und grüne Perlenschnüre von der Mardi-Gras-Parade und graues Louisianamoos tropften von den Ästen knorriger Eichen. Ich beobachtete die Straßenbahn auf der Saint Charles, die Fahrgäste, die langsam ein- und ausstiegen, während das Metallglöckchen der Bahn laut bimmelte. Die meisten Trottel stellen sich New Orleans als Ramsch und Karikatur vor – die Tyrannei der Bourbon Street und der grüne Schrecken von Jello Shots. Sich in die Gosse oder ins Krebsétouffée übergeben. Und ja, über den Blödsinn im French Quarter habe ich auch schon die Augen verdreht. Aber die Stadt ist vielschichtiger und auf eindrückliche Weise hintergründiger, als ich es mir je vorgestellt hätte. Mythisch und echt.

So echt, wie eine Geschichte nur sein kann.

Der berauschende Geruch der Süßen Duftblüte und des Nachtjasmins. Kopfsteine so groß wie Bibeln. Die furchterregende Symmetrie der Stürme – die Augen und Regenbänder der Hurrikans. Sturzregen, der die Luft zerfetzt. Fluten und Wiedergeburt.

Überall in der Stadt stolperte ich über zufällige Schätze, etwa über göttliche Visionen wie das Gesicht der Heiligen Anna in den Palmen. Während meiner ersten Woche im Orden holte ich meine Ordenskleidung bei der Gilde ab und ging danach in einen staubigen Kuriositätenladen, der im Samtschwarz niederländischer Stillleben gestrichen war und nur Vogelschädel, Beinschnitzereien und Murmeln verkaufte. Den Laden habe ich nie wiedergefunden. Durch das Portal von Marias Augen sah ich Pfauen in den knalligen Tönen eines LSD-Flashbacks durch die Straßen ziehen und beneidete sie um ihre Freiheit. Ich sah Nebel, der wie ein neonweißer Schleier über dem Fluss hing, und den Eckladen an der Magazine Street, in dem man, wie Schwester Therese herausgefunden hatte, für fünf Dollar ein Stück Seife und ein Fläschchen Liebestrank kaufen konnte. Den Liebestrank nahm sie nie mit, aber jedes Mal, wenn sie ihn erwähnte, funkelten ihre Augen.

Manchmal, wenn sich die stille Verzweiflung meines Atems auf dem Buntglas niederschlug, wollte ich hinauslaufen und bei den spontanen Verandakonzerten mitmachen, die jederzeit losgehen konnten – Waschbrettjazz, Bebop, Zydeco, Funk, Punk, Klassik, Swing. Ich wollte einem Musiker die Gitarre aus den Händen nehmen und spielen. Dieses irdische Reich für einen Moment verlassen und meine Finger für mich denken lassen. Bis mir der Schweiß vom Kinn tropfte.

Aber der Orden stellte an mich die Herausforderung, zu bleiben, die Dornen meines irdischen Seins zu entschärfen.

Die Erde kann der Himmel oder die Hölle sein, je nach Perspektive. Wenn man seine Gedanken kontrolliert, entscheidet, worauf man sich konzentriert, kann man seine Wahrheit verändern.

Durch Marias Auge konnte ich die vier Gebäude auf dem Gelände der Saint Sebastian’s sehen. Unser Kloster, die Kirche und das Pfarrhaus standen getrennt, aber nah beieinander nördlich der Prytania Street. Unsere Schule mit ihren drei Flügeln – Osten, Mitte und Westen, angeordnet wie ein eckiges Hufeisen – lag auf der anderen Straßenseite, weiter südlich. Zwischen dem östlichen und dem westlichen Flügel hauchte ein Hof mit Rasenfläche dem U der Schule Farbe und Leben ein. Schüler lagen flach wie Schatten im Gras unter den alten Palmen, oder sie saßen auf langen Granitbänken, tratschten, schwärmten, machten alles außer Hausaufgaben. Üppige Blumen strahlten das ganze Jahr über im Hof. Selbst nachts tanzten ihre Blüten und Dolden im eigenen Feuer.

Nicht, dass ich groß im Dunkeln um die Häuser gezogen wäre. Ohne Autos mussten die Schwestern überallhin zu Fuß laufen. Im peitschenden Regen liefen wir. In der grellen Sonne liefen wir. Bei kräftezehrendem Wind liefen wir.

Wir hatten keine Computer im Kloster. Keine Fotoapparate. Keine Telefone oder Handys bis auf ein grünes Wandtelefon in der Küche, ein Relikt mit fester Schnur und Wählscheibe. Kein eigenes Geld. Unser Radio war ein altmodisches Gerät mit Drehknopf, ein Geschenk von Pater Reese. Dinge wie Bücher, Zichorienkaffee, rote Lakritze und Doritos (die gingen auf die Kappe von Schwester Therese) tauschten wir ein. Wir bauten siebzehn verschiedene Arten von Obst, Gemüse und Kräutern im Garten zwischen der Kirche und dem Kloster an. Die Schüler durften unseren Garten nicht betreten, aber ein-, zweimal fiel mir auf, dass Ryan Brown Feigen und Satsumas mampfte, die mir recht bekannt vorkamen. Unsere Eier stammten von unseren eigenen Hennen: Hennifer Peck und Frankie. Bei besonderen Messen oder Spendensammlungen nach einem Unwetter gingen wir in unserem Faubourg von Haus zu Haus. So lernte ich einige Nachbarn kennen und fragte und sorgte mich, was sie von einer Nonne wie mir hielten. Nicht, dass ich selbst gewusst hätte, was ich von einer Nonne wie mir halten sollte – Goldzahn nach einer Kneipenschlägerei, schwarzes Halstuch und Handschuhe zum Verdecken meiner Tattoos, schwarze Ansätze unter schlecht blondierten Haaren.

Gott urteilte nie so streng über mich wie ich selbst.

Wenn du mit irgendwem anders so reden würdest, wie du mit dir selbst redest, sagte Moose, würde das als Beleidigung gelten.

Zum Glück hatte ich nicht viel Zeit, um meine Gedanken schweifen zu lassen. Wenn ich nicht in der Messe war, Gitarre unterrichtete, stumpfsinnige Hausaufgaben korrigierte oder mit dem Chor probte, dann putzte ich, wischte den edlen Holzboden unseres Klosters und achtete darauf, keinen Schaum zu verkleckern, wenn ich den Blecheimer mit Murphy Ölseife und warmem Wasser weitertrug. Beim Schrubben trug ich meine weiße Schürze, wie Schwester Augustine es mir aufgetragen hatte. So hatten wir eine Bilanz von all dem Schmutz und Schmier, unseren Mühen, unserer harten Arbeit. Wir mussten unsere Umgebung sauber halten. Tückische Feuchtigkeit drang in jedes Gebäude, zerfraß geliebte Bauten von innen heraus, wie Lügen. Unsere Häuser waren von Schimmel durchwuchert. Man säuberte eine Stelle mit Bleiche und entdeckte am nächsten Tag neue Schimmelblüten an einer anderen Wand. Asphaltschwarze Ausschläge.

Jeden Mittwoch nahm ich vor dem Morgengrauen den ausziehbaren Staubwedel, schlich in meinen Hausschuhen durchs Kloster und entfernte die schaurigen Spinnweben in den hohen Zimmerecken. Wir töteten niemals ein Tier, weil wir die heilige Energie jedes Lebewesens wertschätzten, selbst gesichtsloser Höllenbiester. Mit einer Tasse und einer Zeitung trug ich Tausendfüßer, Kakerlaken, Spinnen und riesige Motten nach draußen in den Garten und ließ sie vorsichtig unter dem blühenden Orangenbaum frei. Die Wespen brummten wütend und prallten gegen die Tasse. Manche Spinnen waren so groß, dass ich ihre vielen Augen ausmachen konnte, glänzend wie schimmernde schwarze Löcher.

Insekten befreien, Seelen retten – wir machten alles. Dienst bedeutete Taten. Worte waren Schall und Rauch. Selbst von den Schülern wurde erwartet, sich einzubringen. An diesem Sonntag hörte ich nach meinem verschwitzten Putzmarathon das tiefe Läuten der Altarglocke. Jamie LaRose und Lamont Fournet verließen die Sakristei, die Arme voller Metallgegenstände, die von den Prismen des Fensters Farbstreifen auffingen.

»Hallo, Schwester Holiday!« Lamonts Stimme umfing mich wie eine feste Umarmung, als er von unten heraufrief. Sie brachten die liturgischen Gaben der Messe weg. »Tut uns leid, dass wir Sie stören!«

Ich war immer skeptisch, wenn Leute sich grundlos entschuldigten, es kam mir vor, als wollten sie für spätere Regelverstöße Punkte gutmachen. Aber Lamont und Jamie, beide siebzehn und im letzten Schuljahr der Saint Sebastian’s, waren unsere verlässlichsten Messdiener. Immer pünktlich bei der Chorprobe. Ließen nie das Weihrauchschiffchen fallen oder gaben Pater Reese Widerworte. Lamont war knappe einsachtzig groß und prahlte gern mit seiner kreolischen Familie, gekrönten Gottheiten auf dem Paradewagen der Krewe du Vieux. Jamie war der Stillere der beiden und stämmig, gebaut wie ein Banktresor. Blickte ständig zu Boden und schlurfte mit den Füßen. Eine spürbare Schwere lag auf Jamie, er lächelte nur mit den Zähnen, nie mit den Augen, als würde der Junge seine Seele tief in sich verschlossen halten. Er entstammte eine Cajun-Familie, Franko-Kanadier, die in welchem Jahrhundert auch immer an den Golf gezogen waren. Die unbedingte Ernsthaftigkeit der Jungen, ihre in die Hosen gesteckten Hemden und ihr Drang, mir alles über ihr junges Leben zu erzählen, wirkten in einem Meer aus Teenagersarkasmus und Verwahrlosung erfrischend – sogar befremdlich.

Nachdem Jamie und Lamont die Kirche an diesem Sonntag verlassen hatten, putzte ich in der schwülen Hitze zu Ende und schloss ab. Vergewisserte mich, dass auf dem Hof und der Straße niemand war, ging der Prozession zur bevorstehenden elenden Besprechung aus dem Weg und schlich dann in meine Gasse. Ich nenne sie meine Gasse, weil ich der einzige Trottel war, der sich dem Lärm des Theaters und dem fauligen Gestank des Müllcontainers aussetzte. Sie war mein Geheimnis.

Jeder hat Geheimnisse, besonders Nonnen.

Wie jedes gute Versteck war meine Gasse gleichzeitig verborgen und augenfällig. Man konnte direkt an ihr vorbeigehen, ohne sie zu bemerken. Eine eingeplante Lücke. Meine heimliche Raucherecke. Und an diesem Tag mein Logenplatz bei einem Verbrechen, das alles verändern würde, dem ersten Stoß, der alles aus den Fugen brachte.

Ich hatte natürlich kein Geld für Zigaretten, aber zu rauchen, was ich von meinen Schülern konfiszierte, ging in Ordnung. Schüler dürfen an der Saint Sebastian’s nicht rauchen – es war meine Pflicht einzugreifen. Und Schwester Honor sagt, Verschwendung sei eine Sünde. Und so stand ich am Sonntagabend vor der Tür in meiner Gasse, kümmerte mich um meinen eigenen Kram, schmorte in der Hitze, die nie nachließ, nicht einmal in der Abenddämmerung. Aus einem Auto irgendwo auf der Prytania drang Django Reinhardts Gitarre. Musik war das Bindegewebe von New Orleans – immer da, wenn man sie brauchte, wie Gebete. Sowohl Gebete als auch Musik waren heilig und hatten mich armes Schwein schon öfter gerettet, als ich zählen kann.

Ich war eine echte Gläubige, auch wenn ich nicht so aussah.

Deshalb hatte Schwester Augustine mich letztes Jahr so freudig an der Saint Sebastian’s School aufgenommen. Sie hatte mein Potenzial erkannt. Sie war die Einzige, die mir eine Chance gab, als niemand anders es wollte, nicht einmal die Tagesbetreuung, wo Wachleute arbeiteten, die für Gefängnisse zu ruppig waren, oder die Autowerkstätten, wo alle auf Meth waren, oder die Versicherungsagenturen in Bensonhurst. Ich war bereit, nachts und an den Wochenenden zu arbeiten, verdammt nochmal, und ich hatte alles, was man als richtig gute Detektivin brauchte: zu gleichen Teilen methodische Konzentrationsgabe und Impulsivität gepaart mit der Geduld einer Jägerin und einem Geschmack für Femmes fatales. Trotzdem sagten sie Nein. Aber nicht Schwester Augustine. Sie lud mich nach New Orleans ein, in den Orden, wenn auch mit Bedingungen.

Wir waren nur zu viert: Schwester Augustine (unsere hingebungsvolle Mutter Oberin), Schwester Therese (ein ehemaliger Hippie mit von Natur aus glückseliger Miene, der streunende Katzen fütterte), Schwester Honor (eine langweilige Nörglerin, die mich nicht ausstehen konnte), und ich, Schwester Holiday, die die unwahrscheinliche Wahrheit queerer Gläubigkeit vertrat. Wir waren so unterschiedlich wie das Buch Levitikus, das Hohelied und das Buch Judit. Aber als Orden, als Schwestern vom Erhabenen Blut, funktionierten wir zusammen. Für Gottes Liebe – die einzig wahre Liebe –, für unsere Schülerinnen und Schüler und für unsere Stadt. Unser Motto Licht in eine dunkle Welt bringen hängt eingraviert in eine Plakette an der Tür unseres Klosters.

Wir waren ein moderner Orden, aber immer noch katholische Nonnen mit Regeln, die es zu befolgen oder, in meinem Fall, deren Grenzen es auszutesten galt. Wir waren konzentriert und arbeiteten gewissenhaft in der Schule, der Kirche, dem Gefängnis und unserem Kloster. Unsere Schlafzimmer waren bescheiden. Das Badezimmer unseres Klosters war eine spartanisch eingerichtete Höhle mit der Atmosphäre einer modrigen Gruft. Nirgends Spiegel. Kein Haarföhn. Billige Plastikvorhänge vor den Duschkabinen. Wenn ich unter der Dusche in Gedanken abdriftete (nie zu lange – Schwester Therese stoppte meine Zeit, damit ich Wasser sparte), sah ich zu, wie Tröpfchen unter der Decke winzige Stalaktiten bildeten. Die Gemeinschaftsräume des Klosters waren so asketisch wie heilige Gräber eingerichtet und ebenso kalt, ein Segen in der glühenden, unnachlässigen Hitze.

Selbst in meiner schattigen Gasse herrschten brütende Temperaturen. Ich trug meine gottverdammten Handschuhe und das Halstuch, wie Schwester Augustine verlangte, und es fühlte sich an, als wären sie mit meiner Haut verschmolzen. Trotzdem genoss ich diesen herrlichen Augenblick allein, bevor das Mitarbeitertreffen vertagt wurde, bevor ich zum Abendessen das Kloster betrat, nur ich und zwei Zigaretten, die ich Freitagnachmittag Ryan Brown hinter den spitzen Ohren hervorgezogen hatte. »Ach, Schwester, schon wieder?«, jammerte Ryan Brown, im zweiten Jahr an der Saint Sebastian’s, Meister darin, sich selbst ein Bein zu stellen, als ich ihm die Glimmstängel abnahm. »Kommen Sie schon.« Er warf die Hände hoch wie ein Kleinkind. Von all meinen Schülern war er der am wenigsten pfiffige. Meinen Nachschub an beschlagnahmten Waren verdankte ich diesem seltsamen Kind. Die meisten Schüler ergriffen die Flucht, wenn ich einen Raum betrat, aber Ryan Brown blieb. Wie unverhohlen er sich über unser Tabakverbot hinwegsetzte, machte fast den Eindruck, als wollte er erwischt werden. Oder er war schlicht nicht gut darin, ungezogen zu sein. Im Gegensatz zu mir.

Ich hielt die Zigaretten hoch. »Bist du ein harter Typ, wenn du deine Zigaretten zeigst?«

»Aber ich – «

»Lern, für das, was du willst, zu kämpfen«, unterbrach ich Ryan. Keine Zeit für Ausreden. »Oder lern, es besser zu verstecken. Sonst verlierst du alles.«

Meine Weisheit war in gewisser Weise gnädig, ich gebe es zu.

Ich bot meinen Schülern das Einzige, was im Leben zählte – Ehrlichkeit –, und ich ließ sie ihnen zuteilwerden, wie ich es auch mit Rache tat, nämlich eiskalt. Bei den meisten Sachen war ich eine Versagerin, aber wenn ich etwas machte, dann mit Hingabe, wie eine Python eine Ziege frisst, mit Sehnen und Hufen und Knochen und allem. Wie meine Schwestern tat ich alles, was ich konnte, um die Schüler aufzubauen, jeden einzelnen, um ihnen zu helfen, das Licht in ihren eigenen Händen zu tragen, statt es für sie zu halten. Manchmal bedeutete das, ihnen ihre Faulheit und ihre Schandtaten vorzuhalten. Und wenn mich jemand für dumm verkaufen wollte, erkannte ich es, weil ich früher selbst so war. Um ein Pferd oder einen Menschen zu brechen, muss man verstehen, was es heißt, wild zu sein.

Das ganze Wochenende lang hatte ich auf den perfekten Moment gewartet, um die Zigaretten zu genießen, und am Sonntag war er endlich gekommen. Ich hatte alle Lagen meiner Ordenskleidung durchgeschwitzt, aber ich brauchte noch mehr Zeit draußen. Wenn ich keine Minute für mich hatte, würde ich Schwester Honor anschnauzen. Ich ging immer noch gefährlich schnell in die Luft, und Schwester Honor wusste genau, wie sie die Lunte zünden konnte.

Ich nahm eine der gestohlenen Kippen aus meinem Gitarrenkoffer, in dem ich sie immer versteckte. Zog sie unter meiner Nase durch, schnupperte daran und zündete sie mit dem letzten Streichholz im Briefchen an. Ein Schwarm Mücken zerstob so schnell, wie er sich gebildet hatte, anders als der Sonnenuntergang, der schimmerte wie das gehämmerte Gold einer Taschenuhr, die die Zeit verlangsamt. Die Dämmerung ist das Scharnier zwischen Tag und Nacht. Dunstige Hitzewellen wogten um mich herum. Meine Haut schrumpelte unter den Handschuhen. Es heißt, wenn man es in New York schafft, schafft man es überall. Dabei ist die eigentliche Feuerprobe New Orleans. Die Heimat von Wundern und Flüchen – weder Leben noch Tod, sondern beides. An einem solchen Ort, der einer Schwelle gleicht, als würde man in einer offenen Tür stehen, konnte man drinnen oder draußen sein, verdammt oder erlöst.

Schweiß rann mir den Rücken hinab. Ich war überrascht, dass es da draußen so still war, in dieser mückenverseuchten Gasse, dass in dem alten Theater weder eine Show noch eine Probe lief. Der Teufel ist los im Vaudeville, verhieß das Plakat. Als würde der Teufel sich von irgendwem sagen lassen, wo er los sein dürfte. Wie so vielen anderen prächtigen Gebäuden in der Stadt setzten die Stürme, die jedes Jahr stärker wurden, auch dem Theater zu. Von der Eingangstür schälte sich die Farbe in breiten, mahagonifarbenen Streifen. Halb verfallen, immer noch ein Genuss. Prachtvoller als der verdammte Buckingham Palace.

Weil alle Streichhölzer aufgebraucht waren, musste ich meine beschlagnahmte Ware Kette rauchen und eine Zigarette an der anderen anzünden. Sehr edler Tabak – wahrscheinlich importiert. Unsere reichsten Schüler waren Arschlöcher – es tut mir leid, Herr, aber es stimmt –, aber sie rauchten besseres Zeug als den Müll, an dem ich damals in Brooklyn fast erstickt wäre, in meinem alten Leben, in dem meine Finger bluteten für die Miete, für Trinkgeld, für meinen nächsten Whiskey.

Der Sichelmond hing am Himmel wie eine Kralle. Frösche quakten im Schutz ihrer nächtlichen Verstecke. Ein knarziger Chor, diese Nocturne. Besonders eindrucksvoll in diesem tropischen Dunst und den bernsteinfarbenen Schwaden der Straßenlaternen. Fleischige Magnolienblüten bargen in sich schimmernde rosa Venen, kleine Herzen schlugen in jedem Blütenblatt. Ich nahm noch einen Zug, ließ ihn wirken.

Plötzlich hatte ich einen sauren Geschmack in der Kehle. Meine Augen brannten, als mich eine zusätzliche Hitzewelle traf.

Dann verwischtes Rot und Orange. Der Nachthimmel explodierte. Erst nach einem Moment begriff ich, was ich sah.

Feuer.

Die Schule. Meine Schule brannte. Im Ostflügel der Saint Sebastian’s war Feuer ausgebrochen.

Lodernde Flammen schlugen aus einem offenen Fenster.

Innerhalb von Sekunden brach das Chaos aus. So kommt es einem vor – wie ein Moment, der gleichzeitig unglaublich schnell und langsam vergeht. Derart unerwartete Dinge verzerren die Zeit, sie lassen alles scheußlich klar erscheinen und verwischen es zugleich. Wie ein Autounfall. Wie der erste Kuss. Winzige Details werden vergrößert und verborgen.

Ein in Flammen stehender Körper fiel aus dem ersten Stock des brennenden Ostflügels und schlug auf dem Boden auf wie eine zornige Faust.

»Großer Gott.« Ich ließ meine Zigarette fallen und rannte aus der Gasse über die First Street zu der Person auf dem Rasen. »Hilfe!«, schrie ich, aber es war niemand in der Nähe. Atemlos, das Wort abgehackt.

Jack. Es war mein Putzgefährte, und er war tot.

»Jack!« Ich kniete mich neben ihn. »O Gott.«

Kein Blinzeln, kein Zucken, er schwelte nur. Ein schmales Rinnsal Blut sickerte aus seinem rechten Nasenloch, so zart, als wäre es sorgsam mit einem feinen Pinsel gemalt.

Jack versengte das Gras, seine Gliedmaßen waren ausgestreckt – die erschütternde Haltung einer zertretenen Kakerlake. Sein verbranntes Fleisch roch stechend und furchtbar süßlich.

War er durch ein offenes Fenster gefallen, als er dem Rauch entkommen wollte?

War er gestoßen worden?

Herr, halte Jack nah bei dir.

Nach der Mitarbeiterbesprechung, die vor über einer Stunde geendet hatte, der Besprechung, die ich geschwänzt hatte, wurden die Türen immer abgeschlossen.

Hilfe.

Ich dachte, ich hätte drinnen jemanden rufen hören. Ich musste sicher sein, dass niemand im Gebäude war. Der Türgriff war noch nicht heiß, also zog ich mein kurzes Halstuch über den Mund wie eine Banditin und schloss auf. Rauch flutete mir entgegen.

»Hallo!« Rufend und hustend lief ich den Flur entlang. Eine eigentümliche Stärke trieb mich weiter. »Ist hier jemand?«

Rauchwölkchen krebsten seitwärts unter der Decke entlang. Aschgraue Tentakel drangen durch Fugen in der Wand, leise wie Atem.

Der Feuermelder klemmte. Alte rote Farbe blätterte ab, als ich am Griff zog. Ich fluchte, als würde das helfen. Endlich gab er nach, schnappte nach unten und löste einen schrillen Alarm aus, der die Toten wachgerüttelt hätte. Aber die Sprinkler gingen nicht an.

»Jemand hier?« Meine Kehle war wund.

»Hilfe!«, rief jemand. Er schien gleichzeitig weit entfernt und direkt vor mir zu sein, aber ich konnte kaum etwas sehen. »Wir brauchen Hilfe!« Die Stimme war vertraut, aber in meiner Panik konnte ich sie nicht zuordnen, wie ein Song, den man schneller abspielt.

Durch den Rauch drehte sich alles um mich, er roch nach heißem Müll. Wie in Brooklyn, in der Brandnacht. Der Nacht, in der mein altes Leben endete.

Nichts war am richtigen Ort. Niemand hätte im Gebäude sein sollen. »Redet weiter! Ich finde euch.«

Die Luft war dick, wie Zement, aber ich sah Bewegung – jemand war am Ende des Flurs.

»He!« Nach Luft ringend rannte ich zu ihnen, dabei rutschte ich auf einem Haufen Glasscherben aus. »He.«

Der Schatten streckte sich, dann verschwand er plötzlich so geschmeidig und glatt wie ein schwimmender Fisch. Ein gesegneter Geist. Ich hatte mein ganzes Leben lang darauf gewartet, den Heiligen Geist zu sehen, und jetzt musste es hier sein? Wenn schlechtes Timing eine Religion wäre, wäre ich der Papst.

Die Rufe wurden lauter – hinter mir. Ich fuhr herum und versuchte, ihnen zu folgen. Die Tür zum alten Religionsraum stand offen, und im Zimmer, zusammengekauert am Boden, waren Jamie und Lamont. Warum waren sie hier? Was hatten sie gesehen? Was hatten sie getan?

Ich lief zu ihnen.

»Er hat sich geschnitten!« Lamont zeigte auf Jamies Oberschenkel, aus dem Blut strömte. »Ich habe mir den Knöchel gebrochen, glaube ich.«

Die Jungen saßen nebeneinander unter der Tafel. Sie hätten wie Kindergartenkinder ausgesehen, die auf die Märchenstunde warteten, wären da nicht der Glutofen aus Feuer und Rauch gewesen und das Blut an Jamies Bein. Eine Glasscherbe, so groß wie eine offene Hand, ragte aus Jamies Oberschenkel. Das zerbrochene Sprossenfenster, durch das ich im Flur geschlittert war. Heulend hielt er sein Bein umklammert und krümmte sich. Seine blauen Augen funkelten wild.

»Ich bringe Sie raus.« Ich kniete mich hin. »Lamont, legen Sie den Arm um mich. Jamie, jetzt Sie. Haben Sie Jack hier oben gesehen?«

Keiner der Jungen antwortete, sie waren starr vor Schreck. Oder vor Schuldbewusstsein?

Ich versuchte, die beiden hinauszuschleppen, kam aber kaum einen Fingerbreit hoch, bevor wir mit einem scheußlichen Knall wieder auf den Boden sackten.

Jamie brüllte. Die Scherbe musste sich tiefer in seinen Oberschenkel gegraben haben.

Wenn ich noch einmal versuchen würde, sie zu stützen, könnte es noch schlimmer enden.

Die Funktionsweise des menschlichen Körpers war mir ebenso rätselhaft wie die des Geistes, aber selbst ich wusste, dass ich Jamies Bein stabilisieren musste. »Eins, zwei«, sagte ich, und bei »drei« nutzte ich meinen Handschuh, um besser zuzupacken und die blutverschmierte Scherbe aus Jamies Bein zu ziehen. Ein wenig von ihm klebte am Glas, an meinen Handschuhen. Er schrie, als würde er bei lebendigem Leib von einem Metzger tranchiert.

Lamont saß hilflos da und versuchte, Jamie zu trösten. Der biss fest die Zähne zusammen, das Blut lief ihm zu beiden Seiten am kräftigen Oberschenkel herab.

Gegrüßet seist du, Maria.

Nichts bereitet einen auf das brutale, nasse Rot einer offenen Wunde vor. Ein zweiter Mund. Dämonisch.

Ich betete und versuchte, mir Moose vorzustellen.

Beten ist schizophren, hätte er gesagt, um mich und Mom zu ärgern. Du redest mit jemandem, der nicht da ist. Ich hatte ihn angefleht, nicht zum Militär zu gehen, so wie er mich angefleht hatte, nicht in den Orden einzutreten. Als hätte es etwas gebracht. Umgekehrte Psychologie war Routine in unserer Familie. Am selben Tag, an dem ich dem Kloster beitrat, meldete Moose sich zur Kampfsanitäterausbildung an. Wir tauschten unsere alten Leben gegen neue, als wäre es einfach oder albern, leichter, als man einen Vierteldollar verschwinden lässt. Ein Bühnentrick. Wer hätte je gedacht, dass die queeren Walsh-Kinder Nonne und Soldat werden. Tada.

Ich riss mir das Halstuch – das dünne Stoffband, das Schwester Augustine mich zu tragen zwang – ab und band es fest um Jamies Oberschenkel. Ein improvisierter Druckverband. »Ich wünschte, ich könnte Sie beide stützen, aber ich bringe Jamie zuerst raus – er hat so viel Blut verloren.«

»Lassen Sie mich nicht zurück!«, rief Lamont; seine braunen Augen waren blutunterlaufen, er weinte vor Angst.

Ich zog Jamies Druckverband fester zusammen, legte mir seinen linken Arm über die Schultern und zog ihn an der Taille hoch. »Los!« Wie ein betrunkenes Paar in billigen Jazz-Flitterwochen humpelten wir los, als wären wir zusammengewachsen. Jamie war größer als ich und muskulös, aber ich konnte ihn soweit stützen, dass er gehen konnte.

»Ich komme zurück, Lamont. Ich schwöre es.«

Adrenalin donnerte durch meine Adern, wie die Aufputschmittel, die ich früher geschnieft hatte, wie eine himmlische Woge göttlicher Kraft in den Gleichnissen, die ich zu lieben gelernt hatte.

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne, unsre Hoffnung. Mein drittes Auge.

Ich schleppte uns humpelnd in den Flur. Lamont lag wimmernd am Boden, robbte uns wie ein Seehund hinterher, rief nach mir, rief nach Gott. Blut strömte aus Jamie und machte mit meinem jämmerlichen Druckverband kurzen Prozess. Es wäre perfekt gewesen, wenn der Heilige Geist uns in dem Moment ein Wunder geschickt hätte, aber auf göttliches Eingreifen konnten wir nicht warten.

Glühende Asche schoss in mein linkes Auge – »Scheiße« – wie ein Bajonett, das in meine Hornhaut stach. Wie schrecklich präzise Dinge sind, die man nicht kontrollieren kann.

Wir taumelten zur Treppe. Ein Moment im Windschatten des Rauchs, eine Antwort auf ein Stoßgebet. Da sah ich Jacks Leiter und seine Werkzeugkiste. Die Hausmeister erledigten das Putzen und ihre kleinen Reparaturen meist abends, aber an einem Sonntag?

Hatte Jack das Feuer etwa gelegt? Die Jungs? Das ergab alles keinen Sinn.

Aber das tut es nie. Ich habe dem Tod jetzt zweimal ins Auge geblickt. Ich weiß, dass er es auf mich abgesehen hat. Auf uns alle. So lange ich ihm davonlaufen kann, tue ich es.

Jamies Augen waren geöffnet, aber sein Blick war leer, er wirkte resigniert, als hätte er aufgegeben. Ich schlug ihm kräftig ins Gesicht. »Konzentrieren Sie sich«, sagte ich, obwohl meine Gedanken in zehn Richtungen gleichzeitig stoben. Ich dachte wir sind am Arsch! und wir schaffen das!, und dass ich wissen musste, was die Jungs wussten. Ich drückte meine Zunge gegen meinen Goldzahn, so fest, dass Blut floss. Das war ein nervöser Tick, aber es erdete mich, ein geheimer Bund, unbemerkt von jedem außer mir und Gott; es half mir, meinen Weg zu finden.

Als wir das Erdgeschoss erreichten, schrillte ein anderer Alarm los. Die hohen, schweren Feuertüren im Ostflügel der Saint Sebastian’s schwangen langsam hin un her.

Die automatischen Türen wollten uns einsperren.

»Wir kommen hier raus.« Ich war selbst überrascht, welchen Energieschub das Wort wir mir gab.

Mit einem Tritt stieß ich die Eingangstür auf, einen Atemzug, bevor die magnetischen Brandschutztüren den Ostflügel verriegelt hätten.

Heiliger Geist, verlass uns nicht.

Ich ächzte, als wir nach draußen taumelten, wo es Schulunterlagen und Asche regnete. Jack Corollas Leiche lag vollkommen steif vor dem Eingang. Eine jetzt leere Hülle, die früher alles in sich geborgen hatte, was Jack zu Jack machte – das Reden mit vollem Mund, das Walrosslachen, die nervöse Energie. Jacks Geist war nicht mehr da.

Jamie, kaum noch bei Bewusstsein, murmelte: »Ist das … eine Leiche?«

Das Heulen der Sirenen von Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr fuhr mir in die Knochen. Ein Löschfahrzeug bremste ab und hielt vor uns, als wir schwankend dastanden. Feuerwehrleute sprangen vom Wagen, entrollten die orangefarbenen Schläuche und rannten auf die lichterloh brennende Schule zu.

Jamie sackte zu Boden, die Augen geschlossen, der Mund offen, als würde er tief sabbernd schlafen. Sanitäter eilten herbei. Diesen geschundenen, blutüberströmten Jungen in ihren fähigen Händen zu sehen, war eine enorme, fast unerträgliche Erleichterung. Danke, Herr.

»Da ist noch ein Schüler drin!«, rief ich mit meiner Sandpapierzunge. »Lamont. Er ist verletzt.«

»Wo?«, fragte ein Sanitäter.

»Erster Stock, Straßenseite. Jack ist durch das Fenster gestürzt.« Ich drehte mich um und zeigte auf Jacks Leiche im Gras. Als ich meine Hand hob, fühlte sie sich wie behauener Marmor an.

Eine Frau mit einer Dienstmarke stand plötzlich neben mir und fing mich auf, als ich im Begriff war zu fallen. Einen blitzartigen Moment lang fielen wir beide. Aber dann stemmte sie die Beine in den Boden, machte den Rücken gerade und spannte die Arme an, um uns aufrecht zu halten.

»Gemütlicher Sonntagabend, was«, sagte die Frau mit einem Lächeln, das einen Mundwinkel höher zog als den anderen, wie ein kenterndes Schiff.

»Ich muss« – ich keuchte – »drinnen.« Ich bekam die Worte nicht aneinander.

Sie packte meinen Oberarm mit eisernem Griff. »Nee. Wir übernehmen hier. Hier draußen mit mir sind Sie weniger tot.«

Der Ausweis der Frau klemmte an der linken Brusttasche ihrer zerknitterten Bluse – Brandermittlerin Magnolia Riveaux, Feuerwehr New Orleans. »Schön weiteratmen. Ich bin Maggie.« Im Scheinwerferlicht des Krankenwagens glänzte ihr Gesicht vor Schweiß. »Sind Sie verletzt?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort kannte.

»Glühende Asche in diesem Auge.«

»Das spülen wir gleich aus.« Sie führte mich zu einem Krankenwagen, der mit laufendem Motor im Innenhof stand. Die Rettungssanitäter richteten einen Sammelpunkt ein.

»Sie haben den Sturz gesehen?«, fragte sie. »Habe ich das richtig gehört?«

»Jack Corolla.« Ich hustete, und als meine Lippen aufeinandertrafen, merkte ich, dass sie von der Hitze aufgerissen waren. »Weiß nicht, ob er gesprungen ist oder jemand nachgeholfen hat oder was. Jack ist unser Hausmeister.«

Sofort hob sie ihr Funkgerät und presste die Lippen gegen die löchrige Oberfläche des Sprechteils. »217 an Zentrale.«

»Ich höre, 217«, sagte die Stimme im Funkgerät.

»Ich habe eine Zeugin« – Ermittlerin Riveaux heftete ihren Blick auf mich – »wie heißen Sie?«

Ich öffnete den Mund, aber es kam nichts heraus. Es machte mich wütend, dass mein eigener Körper mich zum Schweigen brachte.

»Möglicherweise ist die Lunge geschädigt«, sagte sie dem unsichtbaren Radiomenschen.

Die Nachtluft war berauschend und widerlich, wie ein Schluck Sumpfwasser. Mit diesem modrigen Geschmack auf der Zunge wurde ich ohnmächtig. Mein Körper war wie ein nasser Sack, und ich rutschte aus ihrem Griff.

*

Als ich aufwachte, spürte ich überrascht, dass ich nicht am Boden lag, sondern auf einer Krankentrage. Eine Plastikmaske bedeckte meinen Mund. Der sanfte, wunderbare Sauerstoff erleichterte mir das Atmen.

Wie lange war ich ohnmächtig gewesen? Wo waren Jamie und Lamont? Jede Sekunde enthielt bedeutungsvolle Schichten – geschuppt, wie Kiemen. Schreie, Weinen, Erleichterung, Gebet, Angst. Meine schwarze Polyesterhose, meine Ordenskleidung, in meine Haut eingebrannt. Die Handschuhe längst fort.

Meine goldene Kette hatte irgendwie gehalten, das Kreuz lag noch schwer auf meiner Brust. Meine Bluse war zerrissen, von der Schulter gerutscht und entblößte meine Tätowierungen. Die Tinte zog sich um meinen Hals, bis zum Kiefer und den Rand des Schädels. Offenbar waren die Knöpfe abgesprungen, als ich Jamie herausgeschleppt hatte. Riveaux kniff leicht die Augen zusammen, als sie meine entblößte Haut musterte, mit dem Blick meinen Tätowierungen folgte. Auf meinen Knöcheln stand LOST und SOUL – verlorene Seele. Auf meinem Hals hielt Eva ihren Apfel. Das Palindrom DEIFIED – vergöttert – zog sich grün und gold glitzernd in geschwungenem, unheildrohendem Prunk über meine Brust, wie die Schlange im Garten Eden. Dieses Tattoo hatte mich die meisten Schmerzen gekostet. Eine Erinnerung an den Preis der Selbstsucht, daran, was auf dem Spiel steht, wenn man nur an sich selbst denkt, egal, wie genüsslich es ist. Es war auch mein Lieblingstattoo, weil ich es im Spiegel beinahe lesen konnte. Nicht, dass wir im Kloster Spiegel gehabt hätten. Riveaux formte mit den Lippen stumm das Wort deified – sie las mich oder versuchte es zumindest.

Ich zog die steife blaue Decke hoch, die ich von den Sanitätern bekommen hatte.

»Hübsches Beißerchen.« Mit ihrem knochigen Finger zeigte sie auf meine goldene Zahnkrone.

Ich bleckte die Zähne wie ein Hund. Es war anstrengend, die Lippen zurückzuziehen.

»217 an Zentrale.« Die Ermittlerin drückte das Funkgerät wieder an ihren Mund. Sie sagte: »Brandstiftung. Kein Zweifel.«

Brandstiftung. Woher wusste sie das so schnell? Was hatte es verraten?

Riveaux blickte in mein gutes Auge. »Ihr Name nochmal?«

»Holiday Walsh. Ich meine, Schwester Holiday.«

»Schwester?« Sie war verblüfft. »Ich dachte, Sie wären die Death-Metal-Schulköchin.«

»Ich fühle mich auch tot. Wie geht es den Jungs?«

»Schwer verletzt«, sagte Riveaux, »aber sie werden wieder. Wenn sie im Krankenhaus stabilisiert sind, mache ich ihnen richtig Feuer unterm Hintern.« Das einzig Beeindruckende an ihren Wortspielen war, dass sie durchgehend misslangen, trotzdem wirkte Riveaux recht zufrieden mit sich. Ihre Augen schimmerten violett und holzfarben, das melancholische Licht eines Sommergewitters.

Mir war brennend heiß, ich musste kalte Erde unter mir spüren. Als der Einsatzleiter der Feuerwehr Riveaux beiseite zog, streifte ich meine Maske ab, ließ mich von der Trage rollen und kroch zu einem Fleckchen mit Fingerhirse. Im Gras vor mir lagen verstreute Übungsblätter und Prüfungsarbeiten und ein kleines Holzkreuz. Ein Arm war verbrannt bis zum Mittelteil. Es sah aus, als läge es gut in der Hand, wie eine Pistole. Ich wollte es an mich drücken. Aber als ich die Hand danach ausstreckte, hob ein Sanitäter mich hoch, seine starken Hände unter meinen nassen Achseln. Zurück auf die Trage.

Riveaux und der Sanitäter beobachteten mich, als ich mich im Krankenwagen hinlegte. Die Sauerstoffmaske wurde mir wieder über Nase und Mund gesetzt. Sie ließen mich nicht aus den Augen. Ich würgte, rang nach Atem, erstickte in meinem eigenen Körper.

Nachdem das Adrenalin verbrannt war, spürte ich den Kampf – Engel, Teufel. Jetzt hatte ich schon zweimal den Tod gesehen und die Flammen überlebt. Man muss nicht die Bibel lesen, um zu wissen, wie die Elemente uns quälen und am Leben erhalten. Feuer, Wut, Wasser, Erlösung. Welche unerwartete Wendung hatte zu der Brandstiftung geführt? Irgendwann würde ich es herausfinden – oder dabei draufgehen. Spürsinn und Sturheit waren meine Geschenke Gottes, Werkzeuge, von denen sie wussten, ich würde sie brauchen. Ja, mein Gott ist ein sie, Plural, zu mächtig für eine einzige Person oder ein Geschlecht oder sonst eine Kategorie, die einfache Sterbliche je verstehen könnten. An diesem Tag öffneten Gott und der Heilige Geist die Tür, und ich lief in die Flammen, um den Jungs zu helfen. Wir waren im Feuer, in seiner rot-lila Umklammerung, gefangen zwischen den Wänden eines rhythmisch pulsierenden Organs. Aber als ich auf dieser Trage lag, halb blind, halb tot, war ebenso offensichtlich, dass mich kein Mensch und keine Heilige und kein Psalm retten würde. Das würde ich selbst tun müssen.

2

Die Dämmerung ging in die Nacht über, während ich im offenen Krankenwagen wartete. Nachdem er mich ausgeschimpft hatte, weil ich die Glasscherbe aus Jamies Bein gezogen hatte – »das dürfen Sie nie tun, niemals!« –, wiederholte der Sanitäter ständig »ganz ruhig«, während er meine Vitalwerte nahm. Trotzdem setzte ich mich auf den gebleichten weißen Laken der Trage immer wieder auf und sah den Flammen zu.

Der Eigensinn des Feuers. Seine Leichtigkeit. Wie fest unsere Welt zusammengefügt und vernagelt ist, wie schnell sie sich entzünden kann.

Feuerwehrleute besprühten den Ostflügel aus gewundenen Schläuchen. Wo das Wasser auftraf, schlugen die Flammen ihm entgegen. Blinzelnd suchte ich den dunklen Innenhof nach dem Heiligen Geist ab, aber ich konnte kaum etwas sehen. Mein Auge juckte, als hätten Feuerameisen hineingebissen.

Von unserem Kloster auf der anderen Straßenseite hatten sich meine Schwestern einen Weg durch die Menge gebahnt und stellten sich im Halbkreis hinter dem Krankenwagen auf.

Mit ihren Schleiern hätten die Schwestern Honor, Augustine und Therese einer Daguerreotypie aus dem vorletzten Jahrhundert entstammen können. Sie waren die einzigen Nonnen in New Orleans, die traditionelle Habite trugen, lange, schwarze, zeltartige Gewänder. Goldkreuze. Das komplette Paket.

Schwester Augustine reckte dem stickigen Himmel die Arme entgegen. »Herr, erbarme dich.« Eine Wendung, die die Leute jeden Tag ironisch oder als Witz nutzen, aber für uns sind die Worte so echt wie Blut. Nicht anders als der Zauberspruch einer Hexe. Die Stimme unserer Oberin war gefestigt, ihre blauen Augen waren klar, aber sie musste ihr Habit richten und um Fassung ringen. Sich Schweißperlen abwischen.

Selbst eine Heilige konnte überwältigt sein; nicht, dass Schwester Augustine eine Heilige gewesen wäre, aber so beherrscht, wie sie sich immer gab, vergaß ich manchmal, dass sie sterblich war.

»O heiliger Gott, Allmächtiger«, rezitierte Schwester T mit ihrer musikalischen Stimme, »leite uns.« Sie hatte den leicht gebräunten Teint und das wohlanständige Gesicht meiner Tante Joanie, ein Gesicht, dem man vertraute, weil es unscheinbar war. Ihr Rücken war gekrümmt, ein Zeichen dafür, dass die Frau sich auf die Achtzig zubewegte. Aber sie war zäher, als sie aussah. Schwester T konnte im Garten große Steine durch die Gegend wuchten und allein ein Regenfass hochheben.

So schlicht, als würde ich die Zeit nennen, sagte ich: »Jack ist tot.«

Schwester T drückte ihre kleinen Hände aufs Herz und bedachte mich mit dem besorgten Blick einer Katzenmutter. »Du hast Jamie gerettet, Schwester. Und Bruder Jacks Seele hat eine ewige Heimstatt.«

Ja. Jack ist von uns gegangen, aber er ist in Sicherheit. Er ist frei. Solange er nicht das verdammte Feuer gelegt hat. Falls doch, wird seine letzte Bleibe für alle Zeiten lodern.

Schwester Honor nahm die molligen Hände vom Mund und fragte: »Wie konntest du Lamont dort drinnen lassen?« Sie schüttelte ihren klobigen Kopf und schnalzte mit der Zunge.

»Sag so etwas nicht«, bat Schwester T. »Wie hätte sie denn zwei Jungen auf einmal stützen können?« Sie bekreuzigte sich.

Schuldgefühle stiegen in mir auf und ließen meine brennende Brust und mein Gesicht noch heißer werden.

Mein Herz schien für einen Moment stehenzubleiben. Moose, ich habe einen Herzinfarkt.

Nein, hast du nicht, stellte ich mir vor, wie Moose mir widersprach. Ich konnte hören und sehen, wie mein Bruder mich belehrte. Er konnte recht herablassend wirken, wenn er wollte, aber er hatte immer die freundlichen Augen eines Huskywelpen, und er würdigte jede Silbe, die er sprach. Du hast eine Panikattacke.

Riveaux und ein Sanitäter drängten sich durch den engen Halbkreis meiner Schwestern. Der Sanitäter hatte himmlisch kalte Hände und ein Grübchen so groß wie ein Geleebonbon. Er spülte meine Augen aus und klebte eine Kompresse auf die verletzte Seite.

»Gefällt mir, die Augenklappe. Beim Klabautermann«, sagte Riveaux. Sie war mit ihrem Job verheiratet, wenn man sich ihre unironisch getragenen Mom-Jeans ansah, die splissigen Haare und die formlose Bluse mit dem Je ne sais quoi einer Flughafenbar. Unter ihren Achseln prangten triefnasse Schweißflecken. Ihre Brille mit Metallrahmen war für ihr schmales Gesicht zwei Nummern zu groß. Sie musterte mich im Schein einer Taschenlampe.

Wer war diese Frau? Ihre schlechten Witze. Ihre schlechte Jeans. Warum ließ sie mich nicht in Ruhe?

Nachbarn, Schüler und Reporter standen grüppchenweise auf der Straße zwischen der Kirche und der Schule. Eine Reporterin rauschte auf einem Motorrad heran und begann zu filmen, bevor sie den Helm abnahm. Rote Rhododendren nickten im Rhythmus der Menge. Im Innenhof, in der Nähe des Sammelpunkts der Einsatzkräfte, machte der Querulant Ryan Brown mit seinem Handy Fotos, bis er von Polizisten weggescheucht wurde. Die Schwestern lösten ihre Formation hinter dem Krankenwagen zu einer schwarzen Woge auf, zu einer gestrengen Schar Raben, die Ryan Brown zur anderen Straßenseite geleiteten und mit ihm beteten.

Im Krankenwagen zischten Gesprächsfetzen aus Riveauxs Funkgerät. Verschlüsselte Codes, sich überlagernde Stimmen.

Seit ich Jamie aus der Schule geholt hatte, war eine halbe Stunde vergangen. Die gesamte erste Etage des Ostflügels stand in Flammen. Das epileptische Blinken der Warnleuchten tat meinem nicht verbundenen Auge weh.

Der Sanitäter mit dem Grübchen drückte auf der Trage an mir herum. Ich war zu schwach, um ihn wegzuschieben. »Sauerstoffsättigung ist okay.« Der Sanitäter maß meinen Blutdruck und hörte mein Herz ab. »Blutdruck 90 zu 60. Grenzwertig, aber noch im Normalbereich.«

Auf dem Innenhof ging es so hektisch zu wie in einem Feldlazarett. Ein weiteres Polizeiauto hielt neben einem ramponierten roten Pick-up, der, wie ich später erfuhr, Riveaux gehörte. Die Stoßstange fiel fast ab.

Ich sog die sanfte Luft aus dem Beatmungsgerät tief ein, nahm alle dreißig Sekunden die Maske ab und hustete. Ich musste ausspucken – meine Zähne waren voller Ruß –, aber mein Mund war zu trocken, meine Zunge fühlte sich wie Kies an. Das Trauma, meinen Körper mit Gift vollzupumpen, jeden Zentimeter bis zum Äußersten zu treiben, war ein altbekanntes Gefühl. Moose hat früher immer gesagt, Leute wie wir würden mit dem Rauchen anfangen, damit wir eine Ausrede haben, um tief einzuatmen. Auch damit hatte er recht gehabt.

»Schlag mir in den Bauch«, hatte Moose mich vor Jahren aufgefordert, nach dem Angriff. »Schlag mich, so fest du kannst.«

»Ich schlage doch meinen kleinen Bruder nicht.«

»Mach schon.« Er nahm meine rechte Hand und bog sie zu einer Faust zusammen. Die Schwielen an seinen sonst feinen Händen waren ungewohnt. Normalerweise waren seine Finger eleganter als meine vernarbten Griffel.

»Nein.«

»Ich muss stärker werden. Schlag mich.«

»Nein.«

»Schlag mich.« Moose schloss die Augen. »Tu es.«

Also tat ich es. Mein Bruder bat mich, ihn zu schlagen, ihm wehzutun, um ihm bei der Heilung zu helfen, und so stieß ich ihm die geballte rechte Faust in den Bauch und spürte, wie sein weiches Fleisch nachgab. Er stöhnte beim Aufprall. Ein seltsames Elixier, jemandem wehzutun. Gut darin zu sein, Schmerzen zuzufügen.

Riveauxs Stimme drang durch den Nebel in meinem Kopf. »Wurde jemand, der hier arbeitet, Sie eingeschlossen, oder einer der Schüler schon mal verhaftet oder hatte etwas mit Brandstiftung zu tun?«

In Brooklyn wäre ich fast verhaftet worden, nicht nur einmal. Aber dank meines alten Herrn, der lange Jahre Polizist war, wurde ich nie angeklagt. Diese Nebensächlichkeiten behielt ich für mich.

Schwester Honor tauchte wieder auf und warf ein: »Prince Dempsey!« Sie zeigte auf Riveaux. »Schreiben Sie auf: P-R-I-N-C-E-D-E-«

»Hm-hm«, beendete Riveaux die Buchstabierstunde. »Was gibt es über Prince Dempsey zu sagen?«

»Ein Schüler aus schwierigen Verhältnissen«, sagte ich. »Ein ziemlicher Angeber, aber im Grunde nur ein kleiner Rabauke.«

»Dessen können wir uns nicht gewiss sein, Schwester Holiday!« Welch hehrer Zorn, welch theatralischen Worte; Schwester Honor kam nichts über die Lippen, das nicht wie ein Bibelvers oder ein Shakespeare-Sonett klang.

Aber sie hatte recht. Prince Dempsey war schwer einzuschätzen. »Ich weiß es nicht«, sagte ich ehrlich. »Prince rettet Hunde«, fügte ich hinzu, »aber mit Menschen kommt er gar nicht gut zurecht.«

Schwester Honor zuckte ein paarmal mit den Schultern und nestelte an ihrem Schleier, während sich Schweißperlen durch ihre Stirnfalten schlängelten. »Nun, Prince Dempsey hat im letzten Jahr zwei Feuer gelegt, hier auf dem Schulgelände.« Sie sprach in einem Stakkato, als müsste sie sich zusammenreißen, als wollte sie Tränen unterdrücken, bevor sie wieder flossen.

»Ein Feuerteufel. Interessant.« Riveaux kritzelte etwas in ihren schmalen Notizblock, warf noch einen kurzen Blick auf meine Tätowierungen, dann wandte sie sich ab und sprach in ihr Funkgerät. Weitere Codes, Feuerwörter. Begriffe, die ich nicht verstand.

Was ich verstand, war Körpersprache, und so, wie Riveaux und Schwester Honor mich ansahen, schienen sie fast zu vermuten, dass ich etwas mit dem Feuer zu tun hatte. Oder mit Jacks brutalem Sturz.