Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

»Verlorene Sterne ist die Art von Buch, die Leben rettet.« Kaveh Akbar

DER Roman zum US-Wahljahr 2024: Ein spektakuläres Familienepos und eine vernichtende Anklage gegen Amerika von Tommy Orange

Orvil Red Feather kommt nicht los von den Schmerzmitteln. Er weiß, er ist ein Klischee: verletzt ins Krankenhaus rein, geheilt und abhängig wieder raus – eine zeitgenössische Tragödie. Doch die Sucht zieht sich schon lange durch seine Familie. 1864 kämpft Jude Star, ein Vorfahre Orvils, als Kind gegen die brutale Austreibung seiner indigenen Sprache und Kultur. Am Ende ist es der Alkohol, der ihn kurzzeitig in seiner Trauer auffängt und schließlich niederstreckt.

Meisterhaft verknüpft Tommy Orange die Schicksale zweier Jungen, zwischen denen 150 Jahre Kolonialgeschichte liegen, und zeigt uns Amerika in neuem Licht: als ein Kontinuum von Vertreibung und Gewalt, das nur hin und wieder von lichten Momenten des Widerstands unterbrochen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 442

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Orvil Red Feather kommt nicht los von den Schmerzmitteln. Er weiß, er ist ein Klischee: verletzt ins Krankenhaus rein, geheilt und abhängig wieder raus — eine zeitgenössische Tragödie. Doch die Sucht zieht sich schon lange durch seine Familie. 1864 kämpft Jude Star, ein Vorfahre Orvils, als Kind gegen die brutale Austreibung seiner indigenen Sprache und Kultur. Am Ende ist es der Alkohol, der ihn kurzzeitig in seiner Trauer auffängt und schließlich niederstreckt.Meisterhaft verknüpft Tommy Orange die Schicksale zweier Jungen, zwischen denen 150 Jahre Kolonialgeschichte liegen, und zeigt uns Amerika in neuem Licht: als ein Kontinuum von Vertreibung und Gewalt, das nur hin und wieder von lichten Momenten des Widerstands unterbrochen wird.

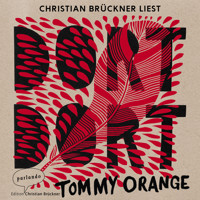

Tommy Orange

Verlorene Sterne

Roman

Aus dem Englischen von Hannes Meyer

Hanser Berlin

Für alle, die das, was wir Sucht nennen oder nicht, überleben oder nicht.

Prolog

In der Zivilisierung der Indianer bin ich ein Täufer, denn ich halte es für geboten, die Indianer in unsere Zivilisation einzutauchen und sie nicht mehr hinauszu-lassen, bis sie ganz und gar durchtränkt sind.

Richard Henry Pratt

Es gab in dieser Welt Kinder und es gab die Brut der Indianer, denn die grausamen Wilden dieser amerikanischen Lande brachten eigentlich keine Kinder hervor, sondern Nissen, und aus Nissen werden Läuse, so sagte zumindest der Mann, der das Massaker am Sand Creek wie eine Insektenvernichtung darstellen wollte, bei dem im Morgengrauen siebenhundert Besoffene mit Geschützen kamen, so wie auch beinahe auf den Tag genau vier Jahre später am Washita River, wo man hinterher siebenhundert Pferde der Indianer zusammentrieb und einem nach dem anderen in den Kopf schoss.

Solche Ereignisse nannte man Schlachten, dann später — manchmal — auch Massaker in Amerikas längstem Krieg. Dieser Krieg, der länger angehalten hat, als es die USA heute gibt. Dreihundertunddreizehn Jahre. Und nach all dem Töten und Vertreiben und Versprengen und Wieder-Zusammentreiben von Indianern, um sie in Reservate zu sperren, und nachdem die Bisonpopulation von rund dreißig Millionen auf ein paar Hundert Wildtiere zusammengeschossen war, schließlich bedeute »jeder tote Bison einen Indianer weniger«, kam ein neuer politischer Slogan für das Indianerproblem auf: »Den Indianer töten, um den Menschen zu retten.«

Als die Indianerkriege langsam abkühlten, als Landraub und Selbstverwaltung der Stämme zu bloßer Bürokratie wurden, steckte man die Indianerkinder in Internate, wo sie, wenn sie nicht an vermeintlicher Schwindsucht starben, während man sie häufig hungern ließ; wenn man sie nicht unter den Verpflichtungen ihrer Ausbildung für die landwirtschaftliche oder industrielle Arbeit oder die Vertragsknechtschaft verschüttete; wenn man sie nicht auf Kinderfriedhöfen begrub oder anonym verscharrte, wenn man sie nicht verlor, irgendwo zwischen der Schule und dem Zuhause, fortgelaufen, unbegraben, ungefunden, unüberliefert, verloren zwischen Exil und Zuflucht, zwischen Schulen, Stammesheimat, Reservat und Stadt; wenn sie die regelmäßigen Schläge und Vergewaltigungen überstanden, wenn sie überlebten, eine Familie gründeten und sich ein Zuhause aufbauten, dann nur aus diesem einen Grund: Diese Indianerkinder trugen unerträgliche Lasten.

Doch noch vor den Internaten, nämlich 1875, wurden einundsiebzig indianische Männer und eine indianische Frau in Oklahoma als Kriegsgefangene genommen und in einen Zug nach St. Augustine, Florida, gesteckt, wo man sie in eine sternförmige Gefängnisfestung steckte, eine Sternschanze. Es war das älteste gemauerte Fort des Landes in der ältesten europäischen Siedlung Nordamerikas, Ende des siebzehnten Jahrhunderts auf Befehl der Spanier aus Coquina — einem Kalkgestein aus fossilen Muschelfragmenten — von indianischen Zwangsarbeitern erbaut. Das Fort, das die Atlantik-Handelsroute schützen sollte, wurde von den Spaniern Castillo de San Marcos genannt, nach dem Evangelisten Markus, dem Schutzpatron aller möglichen Dinge, darunter auch der Gefangenen. Später, unter der Herrschaft der Vereinigten Staaten, wurde es zum Fort Marion, nach Francis Marion, dem Helden des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges mit Spitznamen the Swamp Fox, von dem man weiß, dass er seine Sklavinnen vergewaltigt und zum Vergnügen Indianer gejagt hat.

Der Gefängnisdirektor Richard Henry Pratt befahl, dass man ihnen die Haare schnitt und sie in Militäruniformen steckte. Außerdem ließ er den indianischen Kriegsgefangenen im Fort Marion Kontobücher aushändigen, in denen sie zeichnen sollten. Einer der Southern Cheyenne namens Howling Wolf war darin besonders geschickt, weil er früher mit seinen Malereien auf Bisonhäuten Geschichten erzählt hatte. In den Heften zeichnete er Dinge von lang her und weit oben. Aus der Vogelperspektive. Das hatte er so auf den Bisonhäuten noch nicht gemacht. Erst nach der langen Zugfahrt von Oklahoma nach Florida mit Eisenketten um die Handgelenke und Fußknöchel begann Howling Wolf zu zeichnen, wie die Vögel die Welt sehen. Die Vögel haben von allen Wirbeltieren den schärfsten Blick, sie sind heilig, denn sie gleiten durch den Himmel, und mit nur einer ihrer Federn und ein wenig Rauch schaffen es Gebete zu Gott.

Die Indianer durften ihre Zeichnungen an die Weißen verkaufen, die sich die Kriegsgefangenen anschauen kamen, Kiowa, Comanche, Southern Cheyenne, Arapaho und Caddo, sie wollten sie beim Tanz in voller Indianermontur sehen, einen letzten Blick auf die verschwindenden Völker werfen, eine Zeichnung mitnehmen, eine polierte Strandbohne oder einen Satz Pfeil und Bogen, sogenannte Kuriositäten, wie Souvenirs von einem Vergnügungspark oder einer der damals so beliebten Völkerschauen, bei denen auch oft Indianer gezeigt wurden. Diese von Indianern angefertigten Zeichnungen indianischen Lebens auf Papier, das ursprünglich für die Buchführung vorgesehen war, war die erste Kommerzialisierung indianischer Kunst überhaupt. Pratt nutzte seine Erfahrungen mit der Gefängnisfestung zur Planung der Carlisle Indian Industrial School, die nur ein Jahr nach Entlassung der letzten Gefangenen eröffnet wurde.

Von 1879 an wurden indianische Eltern ermutigt und bedrängt und unter Androhung von Haftstrafen genötigt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. In einem Fall wurde ein Elternpaar der Hopi aus Arizona neun Monate lang auf Alcatraz festgehalten, weil es sich einer solchen Anordnung widersetzt hatte. Man nahm den Gefangenen die Kleider, gab ihnen Militäruniformen und sagte ihnen, sie müssten bleiben, bis sie sich nachweislich von ihrem Irrweg abgewandt hätten. Man hielt sie in Holzverschlägen fest, die kleiner waren als die späteren Einzelhaftzellen des berüchtigt drakonischen Gefängnisses. Tagsüber mussten sie große Baumstämme zersägen wie in einem Cartoontraum vom Schlafen. Als man sie entließ und zurück nach Arizona schickte, weigerten sie sich weiterhin, ihre Kinder zur Schule zu schicken, und wurden wieder und wieder eingesperrt.

Manche indianische Eltern verstanden, dass man ihre Kinder als Geiseln nahm, um die problematischeren Stämme fügsam zu machen. Andere Kinder wurden ihren Familien gewaltsam entrissen und auf das Eisenpferd gesetzt, wie es einige der Indianer damals nannten, in einem der lauten Züge reisten sie durch unbekanntes Land zu einer Schule, wo sie Krankheiten und Hunger ausgesetzt waren und man ihnen beibrachte, dass alles am Indianersein falsch war. Bald mussten Indianerkinder per Gesetz solche Schulen besuchen, während man indianische Medizin, indianische Zeremonien, Riten und Rituale verbot.

In Carlisle erklärte man ihnen, dass sie nun Carlisle-Indianer werden würden. Ein neuer Stamm, zusammengesetzt aus vielen Stämmen, doch keinem von diesen zugehörig, sondern der Schule, die der Regierung der Vereinigten Staaten angehörte und von ihr finanziert wurde.

Bei ihrer Ankunft schnitt man ihnen das lange Haar ab, nahm ihnen die Kleider und teilte ihnen mit den Militäruniformen auch neue Namen zu — es ging also sofort in den Krieg. Jeden Tag exerzierten sie, marschierten auf wie zum Kampf gegen sich selbst, erst von außen nach innen, dann, einer Krankheit gleich, auch von innen nach außen. Redeten die Indianerkinder Englisch statt ihrer Muttersprachen, wurden sie anfangs belohnt, doch es blieb nicht lange bei solchen Würdigungen der Abkehr von Indianerdingen. Prügel und Arrest und zahllose andere Arten der Misshandlung wurden alltäglich. Es galt den ganzen Indianer zu töten, um ihn zu retten. Später hieß es, der Tod eines indianischen Kindes war in den Internaten genauso wahrscheinlich wie der Tod eines Soldaten in einem der Weltkriege.

Und all die Indianerkinder, die jemals Indianerkinder waren, blieben stets Indianerkinder und brachten nicht Nissen zur Welt, sondern Indianerkinder, deren Indianerkinder ebenfalls Indianerkinder zur Welt brachten, deren Indianerkinder American Indians wurden, deren American-Indian-Kinder Native Americans wurden, deren Native-American-Kinder sich Natives nannten oder Indigene oder NDNs oder die Namen ihrer souveränen Nationen oder ihrer Stämme trugen und die allzu oft zu hören bekamen, sie seien gar keine echten Indianer, nämlich von allzu vielen Amerikanern, die in der Schule gelernt hatten, die einzig wahren Indianer wären die längst ausgestorbenen Thanksgiving-Indianer, die die Pilgerväter geliebt hätten bis in den Tod.

Internate wie die Carlisle School gab es im ganzen Land, und beinahe hundert Jahre lang verfuhren sie nach demselben Prinzip. Seit Jahrzehnten ist die Schulabbrecherrate bei Natives die höchste aller Bevölkerungsgruppen des Landes. Heutzutage liegt sie bei dem Doppelten des amerikanischen Durchschnitts.

Damit aus ihm ein Nichtindianer im Sinne der Carlisle School wurde, tötete man den Indianer, um den Menschen zu retten, wie es der Schulgründer gesagt hatte, was natürlich bedeutete, dass die Indianerkinder sterben mussten.

Hüte dich vor dem Mann, der nicht spricht, und vor dem Hund, der nicht bellt.

Sprichwort der Cheyenne

Das sogenannte Chivington- oder Sand-Creek-Massaker bleibt gewissen bedauerlichen Einzelheiten zum Trotze im Großen und Ganzen eine der rechtschaffensten und wertvollsten Taten, die man im Westen jemals vollbracht hat.

Theodore Roosevelt

Stammbaum

Teil 1

Vor 1924

Jude Star

*

Winter

Kapitel 1

Junge Geister

Ich meinte Vögel zu hören an jenem Morgen, kurz bevor es hell wurde, nachdem ich aufgeschreckt war voller Angst vor Männern so weiß, dass sie blau wirkten. Ich hatte oft Träume von blauen Männern mit blauem Atem, das Vogelgezwitscher wurde zum Quietschen träger Räder, als im Morgengrauen Gebirgsgeschütze auf unser Lager zurollten.

Ich hatte schon seit Wochen solche Albträume, also schlief ich bei meiner Großmutter, Spotted Hawk. Sie hatte für mich gebetet, bevor ich die Augen schloss, hatte Tabak in ein Mais-Hüllblatt eingerollt und mir den Rauch ins Gesicht geblasen und mir dann das Lied gesungen, das meinen Atem verlangsamte und mir die Lider schwer werden ließ.

Im Tipi glaubte ich, es wäre Donner oder eine Bisonherde, doch dann sah ich das rosa-orangefarbene Licht des Morgengrauens durch die Einschusslöcher hereinscheinen.

Die Leute draußen rannten fort oder starben, wo man sie im Lauf getroffen hatte.

Rückblickend schien alles, was vor Sand Creek geschah, zu jemand anderem zu gehören, jemandem, den ich früher gekannt hatte, so wie ich das perfekte Lächeln meiner Mutter gekannt hatte oder das schiefe meines Vaters oder ihrer beider gesenkte Blicke, wenn ich sie mit Stolz erfüllt, oder die strengen, wenn ich sie wütend gemacht hatte, oder die Sticheleien meiner Brüder und Schwestern wegen meiner großen Ohren, wie sie mich an den Ohrläppchen zogen oder mich an den Rippen kitzelten, dass ich lachen musste, bis ich fast weinte, was ich hasste und liebte und hasste. Unser Lager mit unseren Tiergefährten und den großen Feuern, die Flüsse und Bäche, in denen wir im Sommer planschten und von denen wir uns im Winter fernhielten; die Jagden, auf die sich die Älteren vorbereiteten, und wie sie sich freilachten, wenn sie voller Erleichterung wiederkamen, weil sie genug zu essen für alle hatten, und wie sie dann ein Feuer bauten und beteten und feierlich für das Tier sangen und für unseren Schöpfergott Maheo.

Alles, was vor den Ereignissen am Sand Creek gewesen war, sank zurück in die Erde, tief in die Totenstille des Landes.

Mitten im Massaker, im Kugelhagel und Geschrei, inmitten all der Toten und Verwundeten, schob Spotted Hawk mir einen Jungen zu, als wollte sie sagen: Nimm ihn mit. Ich war damals ein junger Mann, selbst noch fast ein Kind. Der Junge hatte Sommersprossen rund um die Augen, die aussahen wie Blutspritzer. Hatte jemand Sommersprossen, hieß das meist, dass sich Weiße in das Leben einer der unseren gedrängt und etwas angerichtet hatten. Einmal wurde einer meiner Onkel vor meinen Augen erschossen, irgendein rachedurstiger Weißer schoss ihm in den Hinterkopf, und die Blutspritzer damals auf Spotted Hawks Gesicht sahen genauso aus wie die Sommersprossen des Jungen, dessen Backen rund waren, als wären sie voller Spucke, als hätte er sich nicht mehr getraut zu schlucken.

Wie immer verbarg Spotted Hawks Gesicht jedes Gefühl, das dahinterlag. Sie wies mit den Lippen auf ein Pferd, und als wir draufsaßen, gab sie ihm einen Klaps, und wir ritten los. Als ich mich umschaute, sah ich Spotted Hawk zu Boden gehen. Ich erfuhr nie, ob sie getroffen war, in Deckung ging oder sich totstellte. Das kannte ich von Spinnen, ich hatte es einmal bei einer schwarzen mit hellroter Zeichnung auf dem Bauch gesehen. Ich hatte mich versteckt und gewartet und gewartet und beobachtet und dann gesehen, wie sie wieder zum Leben erwachte, bevor ich kräftig draufstampfte. Jahre später in Florida, als ich zum ersten Mal eine Sanduhr sah und verstand, dass das feine Rieseln durch den schmalen Glasspalt Zeit bedeutete, musste ich an die Zeichnung der Spinne denken und daran, dass man sich totstellen und später wieder zum Leben erwachen konnte.

Ein Hund war uns aus dem Lager gefolgt. Er war schwarz mit einem weißen Fleck auf der Brust, hatte lange Beine, struppiges Fell und sonnengelbe Augen. Gerade als mir der Hund aufgefallen war, spürte ich einen scharfen Schmerz und sprang vom Pferd, weil ich glaubte, mich hätte etwas gebissen. Am unteren Rücken konnte ich eine feuchte Wunde ertasten. Als ich das Blut sah, war mir, als würde ich ins Leere fallen. Dann zog ich meine Lederchaps aus und wickelte sie mir um den Rumpf, um die Blutung zu stoppen. Der Junge half mir dabei und tat sein Bestes, mich zurück aufs Pferd zu hieven, da ich es allein nicht mehr schaffte. Danach schlief ich ein, und als ich aufwachte, war es Nacht geworden.

Der Junge und ich vergruben uns in einem Haufen Decken, die meine Großmutter uns noch eingepackt hatte. Am Morgen hatte der Hund sich zwischen uns gequetscht. Die Wunde tat noch weh, blutete aber nicht mehr. Ich nahm an, dass die Kugel nicht zu tief sitzen konnte, und tastete nach ihr, um sie wenn möglich herauszuziehen.

Als hinter uns im Westen wieder die Sonne unterging, wich sie einer klirrenden Kälte. Wir schliefen unter dem stehenden Pferd.

Mir war, als hätte meine Großmutter dem Pferd eingebetet, was es zu tun hatte. Es galoppierte, als würde es von einer Strömung getragen. Wir folgten der Spur alten Wassers entlang eines trockenen Bachbetts, ließen das Massaker weiter und weiter hinter uns zurück, während ich die Erinnerung daran noch auf der Haut trug, die Schüsse und Schreie mir noch scharf in den Ohren klangen. Wir zogen durch die Wälder und Wiesen wie junge Geister.

Bevor wir an jenem Abend einschliefen, starrten wir einander an, ohne etwas zu sagen. Da verstand ich, dass ich nicht sprechen könnte, selbst wenn ich gewollte hätte. Ich konnte nichts sagen und wusste nicht mehr, ob ich überhaupt je etwas gesagt hatte. Ich bildete mir Erinnerungen ans Sprechen ein, aber mit der Zeit wurde ich mir immer unsicherer, dass ich jemals meine Stimme benutzt hatte. Und dann wusste ich nicht mehr, ob der Junge aus demselben Grunde nicht sprach oder ob er vielleicht schon wusste, dass ich einer der wenigen Menschen war, die nicht sprechen können.

Wie weit gehen wir?, schien der Junge zu fragen, als er mit dem Kinn und den Lippen weiter nach vorn zeigte.

Bis die Soldaten uns erschießen, sagte ich, indem ich mich umsah, so tat, als würde ich ein Gewehr halten, zum Zielen ein Auge zukniff und dann den Kopf zurückwarf, als wäre ich getroffen worden.

Kämpfen wir diesmal?, fragte der Junge, indem er die Fäuste hob.

Meinst du, wir hätten bleiben und kämpfen sollen?, fragte ich, indem ich mit den Lippen zurück Richtung Lager wies.

Besser im Kampf sterben als so, schien der Junge über unseren Hunger zu sagen, als er sich den Bauch rieb.

Der Hund, mit dem würden wir länger durchhalten, sagte ich, indem ich auf das Tier zeigte und die Augenbrauen hochzog.

Nein, nicht den Hund, erwiderte der Junge, als er den Blick senkte und heftig den Kopf schüttelte.

Wir ritten noch eine lange Zeit weiter, so kam es uns zumindest vor, und ließen das Pferd den Weg suchen. Als ich glaubte, vor Schwäche bald das Bewusstsein zu verlieren, und der Junge anfing zu wimmern, konnte ich das Pferdefleisch unter uns nicht mehr ignorieren.

Es war der erste Winterabend, also musste ich mich beeilen, wenn ich es ernst meinte. Ich band das Pferd mit einem Laufknoten an einen Baum, wie man es mir für genau so einen Fall gezeigt hatte. Musste man ein Pferd essen, band man es zuerst fest. Doch ich tötete das Pferd nicht, denn in dem Moment kam hinten ein Fohlen heraus. Es fiel mit feuchtem Klatschen auf die Seite, wollte aufstehen, konnte aber nicht, blieb liegen und bewegte sich bald gar nicht mehr. Der Junge sah bloß mit offenem Mund zu, er war nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten, und saß ein Stück weit weg da. Der Hund bellte, während die Stute ihr Junges mit den Nüstern anstupste, um es zum Leben zu erwecken. Ich ging näher heran und schaute, ob es sich nicht vielleicht doch noch regte. Ungebetene Fragen brachen über mich herein: Falls das Fohlen tot war, sollten wir es essen? Würden wir auch die Stute töten und essen, und was sollten wir zuerst tun? Würden wir mit dem Hund um das Fleisch kämpfen müssen, und falls wir ihn dabei töteten, würden wir dann auch ihn essen? Mein Hunger war zu groß. Der Wind wurde stärker, und der Hund lief heran, aber dann stürzte er wie von einer Kugel getroffen zu Boden. Ich sah mich um, ob wir beschossen wurden, schirmte meine Augen mit der Hand vor dem aufgewirbelten Staub ab, während der Wind so laut wurde, dass sonst nichts mehr zu hören war. Der Junge hatte den Kopf zwischen die Knie gesteckt, und ich meinte ihn schreien zu hören, aber vielleicht war auch das der Wind. Ich schaute hoch und sah eine blasse Wolke vor dem Mond. Dunkles Licht fiel durch die Wolke nieder wie Regen in der Ferne. Ich lief zum Jungen, zog ihn am Arm hoch, und wir krochen unter die Decken.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich die Mutterstute tot daliegen, und der Hund öffnete sein Maul, wie um zu bellen, aber kein Ton kam hervor, dann hustete er und erbrach hellgrünes Gras. Ich ging zu dem toten Pferd und suchte nach dem Fohlen, fand es aber nicht und auch sonst kein Anzeichen der Geburt. Ich hatte schon von Muttertieren gehört, die ihre Totgeburten fressen, und fragte mich, ob auch unsere Stute es getan hatte und ob sie daran verendet war.

Mit einem Stein spitzte ich einen Ast an, dann machte ich Feuer. Ich musste mich beeilen, bevor das Fleisch verdarb. Die halbe Leber des Pferdes aß ich sofort, den Rest gab ich dem Jungen, der ihn gierig annahm. Dann schnitt ich das Fleisch herunter, wo immer es sich am leichtesten löste. Wir blieben dort, aßen den ganzen Tag immer wieder und wagten nicht, uns umzudrehen und zu sehen, was von dem Pferd übrig geblieben war.

Am Morgen kamen wir mit blutverschmierten Mündern an einen Bach, und das Wasser schmeckte metallisch. Ich weiß nicht, wie lange wir danach gingen, bis ich einen jungen Mann auf einem schwarzen Pferd sah. Es war Bear Shield.

Bear Shield führte uns zu einem Lager, wo die älteste Cheyenne, die ich je gesehen hatte, dem Jungen sagte, er solle meinen Namen annehmen. Ich hatte bisher Bird geheißen. Meinen neuen Namen gab sie mir, indem sie an den Himmel deutete, wo der erste Stern des Abends erschienen war, und dann auf mich zeigte.

Der Hund blieb noch eine Weile bei uns. Doch als es nichts mehr zu jagen gab und der Hunger zu sehr schmerzte, wurde der Hund verspeist wie so viele andere Hunde auch.

Auch wenn ich nie antwortete, redete Bear Shield gern, er sprach mich erst auf Cheyenne an und dann auf Englisch, als er verstand, dass ich ohnehin nichts erwidern würde. Englisch hatte er von seinem Vater gelernt, der eine Weile als Fährtenleser für die U. S. Army gearbeitet, sie dann aber schlussendlich verlassen hatte, um seinen Eid bei der Cheyenne Warrior Society, den Dog Soldiers, zu schwören.

Eines Tages sagte Bear Shield, wir sollten allein losziehen und nicht im Lager sterben. Ich erklärte dem Jungen, er müsse bei der alten Frau bleiben, die uns die neuen Namen gegeben hatte, und am nächsten Morgen ritten Bear Shield und ich auf seinem Pferd los.

Ein Winter schien auf den nächsten zu folgen. Manchmal war es, als wäre die Welt untergegangen und wir warteten auf die nächste. Meist erwartete ich aber eher die Rückkehr des Kriegslärms, das Morgengrauen, das die blauen Männer brachte, die uns wieder töteten und versprengten, uns im ganzen Land ausdünnten wie Bisons, uns jagten und aushungerten und zusammentrieben, wie sie es, das hatte ich mittlerweile erfahren, mit Indianern überall machten.

Wir sahen und aßen viel Eigenartiges, während wir weiterzogen und unser Volk suchten oder bloß einen Ort, an dem wir bleiben konnten. Es gab kein Zuhause mehr, wohin wir zurückkehren konnten, also streiften wir umher. Wir fingen und aßen Kaninchen und Truthahn und Schlangen. Wir überfielen Wägen und Lager, ob von Weißen oder Indianern spielte keine Rolle, solange wir unversehrt davonkamen. Der Hunger schien uns ebenso sehr am Leben zu halten, wie er drohte uns umzubringen. Ich kann nicht sagen, wo wir uns in jenen Jahren aufhielten, denn wir blieben nie lang an einem Ort. Mit als Erstes stahl ich eine Stute, aber wir waren nie gut zueinander, sie wollte mich nicht auf ihrem Rücken, und ich nahm es ihr nicht übel. Ich ließ sie laufen, sobald ich ein anderes Pferd stehlen konnte. Eigentlich machte mir dieses Leben nichts aus, aber es zermürbte einen. Und als wir gezwungen waren, anderen Gewalt anzutun, um uns zu schützen, wurde mir klar, dass es auch anders gehen musste.

Blieben wir irgendwo lang genug, baute Bear Shield seine Trommel zusammen. Er zeigte mir, wie es ging. Mit Fell, Steinen, einem Seil, einem Stück Geweih, um das Seil anzuziehen und das Fell zu straffen, und etwas Wasser in einem Eisenkessel. In der Trommel lagen sieben Steine, die für die sieben Sterne standen, die den Mond zu umringen scheinen. Ich wusste nicht, warum man sie Dog Soldiers nannte oder woher wir die Geschichte von dem Mädchen hatten, das Hunde zur Welt bringt, aus denen später Sterne werden. Wer nicht spricht, kann nicht nach Einzelheiten fragen, und so musste ich einfach hinnehmen, was immer ich nicht verstand.

Die Trommel war laut, also gingen wir zum Spielen immer so weit, dass uns niemand hören konnte, wenn möglich irgendwo ans Wasser. Die Trommel klang tief und wehmütig, und ich musste die Spannung des Fells anpassen, damit der Ton heller wurde und ich nicht mehr so sehr das Gefühl hatte, sie würde mich in sich hineinziehen. Wenn die Trommel so klang, wie ich es wollte, kehrte beim Spielen ein versprengter Teil von mir zurück. Also spielte ich, wann immer ich konnte. Manchmal sang Bear Shield dazu, fand etwas, was gut zum Ton der Trommel passte und zu meinem Rhythmus. Ich wusste nicht, ob er diese Lieder früher mal gehört hatte oder ob er improvisierte. Wohin wir auch kamen, es umgab uns unaussprechlicher Schmerz und Verlust. Solcher Hunger, solches Leid, aber mit der Trommel in unserer Mitte, mit dem Gesang, entstand etwas Neues. Wir trommelten und sangen, und eine brutale Schönheit kam hervor, die all die Qualen mit dem Rhythmus von uns hob.

Am längsten blieben wir in der Nähe von Fort Reno. Mittlerweile waren wir recht mürbe und wir hatten gehört, dass wir uns dort stellen und zu essen und eine Unterkunft bekommen würden. Aber kurz nach unserer Ankunft hieß es, die Southern Cheyenne hätten sich unzählige Verbrechen gegen die U. S. Army zuschulden kommen lassen sowie den besonders blutrünstigen Mord an einer Familie namens German, und deswegen nehme man uns fest. Dreiunddreißig von uns wurden nach Fort Sill gebracht, in Ketten gelegt und in einen Zug nach Florida gesteckt.

Kapitel 2

Lebendmasken

Drei Jahre lang waren wir als Kriegsgefangene in einer Festung eingesperrt. Der Gefängnisdirektor war ein Grübler namens Richard Henry Pratt. Er hatte stets die Schultern zusammengezogen und den Blick zum Boden gerichtet. Pratt war streng und unscheinbar, nur seine Nase ragte hervor wie ein steinernes Monument auf einem ansonsten kahlen Hügel. Wir fanden ihn in Ordnung, er schien guten Willens. Und auch wenn er sich manchmal etwas zu ernst nahm, hatte er uns schon früh zum Lachen gebracht, als er uns davon erzählte, wie ihn einmal einige Kiowa, die er kannte, in voller Tracht herausgeputzt und ihm das Gesicht bemalt hatten. Er lachte, während er die Geschichte erzählte, und ein Cheyenne übersetzte, also lachten wir mit, anfangs aus Höflichkeit, aber dann auch, weil es uns witzig erschien, oder vielleicht hatte Pratt uns auch mit seinem Lachen überzeugt, dass es lustig war, wie die Indianer ihn als Indianer verkleideten, ihm das Gesicht bemalten und ihm zu Ehren am Feuer sangen und tanzten. Kurze Zeit später nahm man uns unsere Decken und Kleider, gab uns stattdessen Militäruniformen und sagte uns, dass wir uns nicht mehr wie Indianer anziehen durften. Da lachte niemand mehr.

Unsere ersten Monate in der Gefängnisfestung waren die schwersten, und viele der Gefangenen wurden krank. Manche starben. Zwei brachten sich um, Gray Beard nicht mitgezählt, der sich schon im Zug hatte aufhängen wollen und später bei einem Fluchtversuch erschossen wurde.

Die Gefängnismauern waren von einem pelzig dunklen Schleim überzogen, der übel roch, und wir waren die Feuchtigkeit nicht gewohnt, eine schwere, nasse Luft, als wäre der Ozean angestiegen und hätte eine warme, wabernde Schicht über dem Land zurückgelassen.

Pratt wollte die Haftbedingungen verbessern, das sagte er mir zumindest, als er mich eines Tages beiseitenahm und mich fragte, ob ich mich zum Bäcker ausbilden lassen wolle. Er sagte, er werde Soldaten aus uns machen. Uns Disziplin und Rang beibringen. Uns Waffen geben, um einander zu bewachen, uns sauber und uniformiert und regimentiert halten. Pratt sagte, er werde uns zu Wölfen der U. S. Army machen. Mir lief es kalt den Rücken runter, als ich das hörte.

Doch er tat, was er angekündigt hatte. Er führte Anwesenheitsappelle, Morgenläufe und Trompetensignale und schließlich auch ein Indianergericht ein, das Verurteilte in den Kerker unter der Gefängnisfestung werfen ließ. Nach dem Drill kam die Bildung.

Mit der Bibel lernte ich Englisch lesen und schreiben. Als Schule diente die Kapelle. Vielleicht lernte ich deshalb so schnell lesen, weil ich nicht sprach. Und Englisch konnte ich nach all den Jahren mit Bear Shield eigentlich schon recht gut.

Die Bibel war eigenartig, und vieles verstand ich nicht, obwohl ich die Wörter kannte. Die Bücher der Schrift hießen einfach nach den Namen der Autoren, so wie Pratt mit Vornamen Richard hieß. Hätte es ein Buch Richard gegeben, wäre es voller Beschreibungen militärischer Übungen gewesen. Denn außer Schule und Kirche machten wir eigentlich nur das — wir ließen uns zu Soldaten ausbilden, uniformiert wie die Männer, die manche von uns unser Volk hatten auslöschen sehen.

Ich wusste nicht, warum so viele Leute die Bibel geschrieben hatten, aber mir gefiel, dass es nicht nur einer gewesen war. Sie war voller Schönheit und Weisheit, und ich tat mein Bestes, alles darin auszulegen, was mir bedeutsam erschien, so wie ich es auch bei den Träumen tat, an die ich mich erinnerte.

Ich hielt mich lange bei den Psalmen und den Sprüchen auf, fand einen gewissen Trost bei Hiob und in der Sprache Jesajas. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unsres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Ich spürte die Wahrheit in diesem Abschnitt. Ich las Dinge in der Bibel, die mir so guttaten, dass ich niemals angezweifelt hätte, wie wichtig diese Schrift war.

Auch in der Offenbarung las ich viel. Mir schien, das Buch handelte von allem, was meinem Volk geschehen war und noch immer geschah. Vor diesem letzten Buch der Bibel gab es noch ein ganz kurzes mit einem Vers, den ich scheinbar schon in mir getragen hatte, bevor ich ihn dort in Florida las, bevor ich auch nur das Meer gekannt hatte. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne; deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit.

Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wirkte dieser Jesus wie manche Cheyenne, von denen ich gehört hatte, Häuptlinge und andere Medizinleute, die das Volk mit dem Herzen führten. Und war nicht auch unser Cheyenne-Prophet Sweet Medicine von einer Jungfrau zur Welt gebracht worden? Und hatte ich nicht schon vorher Schöpfungsgeschichten gehört, in denen aus Männerrippen Frauen gemacht werden? War also nicht etwas dran an diesem Gottesbuch, an diesem Jesus?, musste ich mich zwangsläufig fragen. Sweet Medicine war von einer Jungfrau gekommen. Meine Großmutter hatte mir von einer Stimme erzählt, die einer Frau in Geschichten sagte, eine süße Wurzel werde wachsen. Es gab keinen Vater in der Geschichte, nur die Großmutter, die Sweet Medicine aufzog, nachdem seine Mutter ihn verlassen hatte, weil es keinen Vater gab. Sweet Medicine wirkte Wunder und lehrte die Cheyenne ein gutes Leben, genau wie es Jesus in der Bibel tut.

Ich weiß nicht aus welchem Grunde, aber einmal fuhr Pratt mit uns auf eine Insel namens Anastasia, wo wir einige Tage blieben. Wir übernachteten dort gemeinsam in Zelten. Später wurde es uns gestattet, dort Zeit allein zu verbringen. Wir kehrten wieder und wieder auf die Insel zurück, und da wir endlich frei waren von den Blicken anderer, bemalten wir uns und sangen unsere alten Lieder. Tanzten und erinnerten uns. Wir fuhren mit Booten raus, fingen Haie und Alligatoren, aßen das zähe Fleisch und polierten Strandbohnen, fertigten Schmuck, Pfeil und Bogen und zeichneten in den Kontobüchern, die man uns zu diesem Zweck gegeben hatte, und all das verkauften wir an die Weißen, die uns bestaunen kamen. Von Anfang an waren die Weißen gekommen, um uns anzusehen, wie sie es auch schon auf der Zugfahrt nach Florida getan hatten, als wir einen Halt in Indiana gemacht hatten, Zehntausende sollen es gewesen sein, die uns in Gefangenschaft begaffen wollten, echte Indianer in Indiana, noch ein letzter Blick auf das untergehende Volk, bevor es eingesperrt wurde und für immer in den Geschichtsbüchern verschwand. Die weißen Besucher kamen von überall her. Und wir lieferten ihnen eine Show.

Einmal sollte Bear Shield zu Pferd mit Pfeil und Bogen einen Stier töten. Diese Herausforderung hatte etwas mit der spanischen Tradition zu tun, in der man mit Umhang und Schwert gegen einen Stier antrat. Bear Shield sah auf dem Pferd so groß aus, dass ich glaubte, er würde gleich herunterkippen, aber dann schaffte er es mit solcher Geschwindigkeit und Anmut, erlegte den Stier problemlos mit einem einzigen Pfeil, dass ich richtig stolz auf ihn war, bloß das Tier tat mir leid. Ich stand vor dem toten Rind, dem die Zunge raushing, und fand, dass irgendwer sie wieder reinstopfen müsste oder abschneiden und verspeisen. Zunge schmeckt gut.

Das war das erste Mal, dass wir als Indianer für die Weißen auftraten. Manche von uns tanzten und trommelten und sangen — bemalt und mit Federschmuck. Ich sah, wie sich all die Weißen mit jener seltsamen Mischung aus Ekel und Staunen um uns versammelten. Später verglich Pratt uns mit Buffallo Bill’s Wild West Shows. Sagte, wir hätten »mehr Buffallo Bill geliefert als Mr. Cody selbst«. Danach gab es noch mehr Aufführungen. Wir stellten uns selbst dar, ließen für die Darbietung alles so authentisch aussehen wie möglich. Als wäre unser Sein zu verkaufen, als hätten wir es schon verkauft. Einmal habe ich sogar mitgetanzt. So getan, als wüsste ich, wie es geht. Es spielte keine Rolle, was ich tat, die Weißen hätten den Schwindel ja doch nicht gemerkt. Und ich irgendwann auch nicht mehr, keiner von uns, wie es schien.

Pratt beteiligte uns an den Einnahmen, und ich ging in die Stadt und kaufte Mangos und Austern. Ich besorgte mir auch Papier, einen Federhalter und Tinte, setzte sogar einen Brief nach Hause auf, wie ihn manche der anderen schrieben, bevor mir einfiel, dass ich kein Zuhause mehr hatte und auch niemanden, dem ich hätte schreiben können, also zeichnete ich stattdessen Pferde und verkaufte die Bilder, wann immer ich konnte.

Nach über einem Jahr in der Gefängnisfestung, als wir gerade ein wenig Freiheit genossen, planten Bear Shield und einige der Kiowa einen Ausbruch. Doch irgendjemand erzählte Pratt davon, und wir flogen auf, noch bevor wir es überhaupt versuchen konnten. Ich war an dem Plan gar nicht beteiligt, weil alle außer Bear Shield mich für einen Dummkopf hielten. Doch Pratt ließ nur Bear Shield und mich stundenlang in Ketten über den Hof marschieren, um unseren Willen zu brechen. Als wir uns kaum noch auf den Beinen halten konnten, holte Pratt Nadeln hervor und sagte, die Indianermedizin sei zwar stark, aber die Medizin des weißen Mannes sei viel stärker. Nach der Spritze wurde ich immer schwächer, bis ich mich scheinbar aus meinem Körper herausträumte oder sich alles in einem Albtraum auflöste. Auf einmal war ich wieder am Sand Creek. Ich glaubte, dünne schwarze Beine aus den Wolken niederkommen zu sehen, doch es war nur Regen in der Ferne. Aus der Vogelperspektive sah ich die Besoffenen auf das Lager zuschleichen. Dort, über all dem Morden, schwebte etwas, groß wie ein Berg, als wären die Geschehnisse seine Beute, die es gleich verschlingen wollte. Wie ich es alles von weit oben beobachtete, sah es aus, als würden meine Leute von all den Geschossen aus den Berggeschützen aufgefressen. Dann sah ich einen Mann von Osten herankommen und wusste, als er nah genug war, dass es Jesus war. Er breitete die Arme aus wie Flügel, schlug sie um mich und nahm mich mit hinauf, höher, als ich es für möglich gehalten hatte, und dort glitten wir eine kurze, strahlende, warme Weile, und ich fühlte mich so leicht wie seitdem nie wieder.

Ich wachte im Kerker der Gefängnisfestung auf. Meine Lippen waren gesprungen, und ich hatte einen Durst wie nie zuvor. Ich hatte seit Jahren nicht mehr an Sand Creek gedacht oder davon geträumt, all das war mir tief unters Blut gesunken. Und irgendwo dort unten blieb der Jesus aus meinem Traum. Ich spürte eine Liebe für Jesus, als gehörten wir zu ein und derselben Familie, als wären wir Ahnen und Ungeborene zugleich.

Später erfuhren wir, dass Pratt uns mit einer Schubkarre weggefahren hatte, als wir vermeintlich gestorben waren, und dass wir danach drei Tage fort blieben. Pratt nannte es eine Zeremonie, und es sollte so aussehen, als hätte er uns von den Toten erweckt, wie Jesus es in der Bibel mit Lazarus tut.

Danach gab es keine Fluchtversuche mehr. Pratt vertraute uns verdächtig schnell wieder. Er glaubte wohl an seine Methoden und an die Macht der Medizin des weißen Mannes.

Ich stellte mir vor, was ich Pratt oder irgendeinem anderen weißen Mann antun würde, wenn ich die Gelegenheit hätte, wenn ich ungestraft davonkommen könnte, auch wenn ich natürlich wusste, dass ich es niemals würde, ich brauchte nur eine Chance, musste nur den rechten Moment abpassen und dann genug anrichten, um das Grausame zu besänftigen, das mich nun packte, als wollte es mich zerreißen, all den Hass und die Wut und die Trauer, die ich niedergehalten hatte, um zu überleben. All das wollte ich wieder niederzwingen. Ich dachte an Jesus. Und dann an die Nadel. An die Spitze, die in mich einstach, und dann spürte ich etwas unten am Rücken aus mir herausragen, wo die Kugel eingeschlagen war und ich immer noch eine Beule hatte. Ich tastete danach. Ich spürte etwas Spitzes aus der Beule kommen. Ich musste an Jesu Ausspruch von dem Kamel denken, das durch ein Nadelöhr ins Reich Gottes geht. Ich zog an dem Etwas, das aus mir kam, und spürte, wie es sich löste. Ich konnte mir nicht vorstellen, was es war, denn es war keine Nadel und ganz sicher kein Kamel. Dann war es draußen, und noch bevor ich es sah, verlor ich das Bewusstsein, und als ich wieder aufwachte, fand ich nichts.

Bevor man uns aus der Gefängnisfestung entließ, kam ein Mann, der unsere Köpfe vermessen und Masken von uns machen wollte, Abdrücke von unseren Gesichtern mit einer weißen Flüssigkeit. Er nannte sie Lebendmasken. Der Mann wollte Indianerköpfe mit den Köpfen Weißer vergleichen. Er glaubte, wenn Indianerköpfe kleiner wären, könne das erklären, warum wir Wilde seien. Ich erstarrte, als die zähe Flüssigkeit sich über mich ergoss und mich umhüllte. Sie war erst kalt und dann warm und straff auf meiner Haut. Es wurde still, dann knisterte es. Ich hatte Halme in der Nase stecken, damit ich atmen konnte. Ich fragte mich, ob der Mann mit Lebendmasken eigentlich den Tod meinte. Ob sie mich zu einem Gegenstand machen wollten, den sie aufbewahren konnten. Aber ein Kopf war etwas Lebendiges, ein Gesicht bewegte und wandelte sich die ganze Zeit, und jetzt konnte ich meins gar nicht mehr bewegen, also glaubte ich, das hier sei eine Form von Tod, eine Art Verwahrung.

Der Mann wollte auch von Pratt eine Lebendmaske nehmen, und Pratt schlug sich die Hand vor die Brust, als fühlte er sich geehrt. Als sie mir meine Maske abgenommen hatten, sah ich sie an und war stolz. Da war ich. Als sie alle fertig waren, sah keiner unserer Köpfe kleiner aus als der von Pratt. Eigentlich wirkten sie alle größer als seiner. Miss doch nach, dachte ich da. Miss doch hier vor uns allen nach.

Die Entlassung aus dem Gefängnis und dann die Unterlagen zu unserer Dokumentation brachten mich auf den Namen Jude. Manche der anderen Indianer nahmen die Namen berühmter amerikanischer Präsidenten an, ein Mann nannte sich Richard Henry Pratt, in voller Länge, einfach so, und Bear Shield nannte sich Victor, weil er ein Buch namens Frankenstein über ein menschengemachtes Monster gelesen hatte. Die Autorin wisse über Indianer Bescheid, hatte Bear Shield mir gesagt. Sie habe es alles von ganz da drüben verstanden, wo sie herkomme. Und dass sie uns einen Namen wählen ließen, dass sie uns zu der Art Mensch machten, die sie wollten, das sei genau wie bei dem Monster der Frau, genau so habe Dr. Victor Frankenstein es in dem Buch gemacht und deshalb habe er den Namen Victor gewählt, denn er sei der Mann, der das Monster erschaffe, indem er einen weißen Namen annehme und so lebe, wie es weiße Männer wie Pratt verlangten. Auch ich hatte das Buch gelesen, und mir hatte gefallen, wie das Monster die Sprache von dem Jungen Felix lernte, und ich hatte eine glasklare Erinnerung an die Stelle, als das Monster erklärt, es könne kaum beschreiben, welche Wirkung manche Bücher auf es hatten. So ging es mir beim Lesen auch, es war so eine ruhige Beschäftigung, die auch mich ruhiger hatte werden lassen, was mich wiederum dem Lesen noch näher brachte, näher an die Wörter auf der Seite, die in meinem Kopf aber so laut sein konnten, als würde ich sie in Wahrheit hören, und manchmal sogar, als würde ich sie selbst sprechen.

Als ich an der Reihe war, mir einen neuen Namen auszusuchen, begann ich in der Bibel zu blättern. Ich konnte mich nicht entscheiden, bis ich beim vorletzten Buch ankam und den Vers fand: Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Einen dieser neuen Namen anzunehmen schien mir wie ein zweiter Tod. Und ich fühlte mich wirklich wie eine Wolke ohne Regen. Unfruchtbar und entwurzelt. Zweimal gestorben. All das. Das war ich. Der Brief des Judas. Ich wusste gar nicht mehr, dass der nächste Vers der war, der mich so getroffen hatte, als ich die Bibel zum ersten Mal ganz las, der Vers mit den umherirrenden Sternen.

Ich schrieb als Nachnamen Star auf und nannte ihnen Jude als meinen Vornamen.

Auf der Zugfahrt zurück nach Oklahoma sah ich meilenweit und mannshoch Bisonkadaver aufgeschichtet. Die Bisonkriege, nannten sie es. Ich hatte gehört, warum sie es taten. Jeder tote Bison bedeute einen Indianer weniger. Und wie sie so dalagen und die Schwärme von Geiern und anderen Aasfressern über all dem Tod kreisten, setzte es mir zu, nagte an einem letzten Teil von mir, und auch wenn ich mich nicht von dem Anblick abwenden konnte, wollte ich die Augen schließen, um nichts mehr von der alten Welt sehen zu müssen, die nun kurz vor dem Verschwinden so tot dalag.

Kapitel 3

Ein Sohn

Auch wenn wir in Florida in der Gefängnisfestung unter Zwang zur Kirche gingen und unseren alten Bräuchen abschworen, kümmerten mich die Decken nicht, die sie mir genommen hatten, und auch nicht, was ich ihrer Meinung nach vorher vermeintlich Falsches angebetet hatte.

Ich hätte mich zwar niemals einen Christen genannt, aber das Gottesbuch und selbst das Lesen an sich hatten etwas in mir verändert, ließen mich an das ruhige Leben glauben, in das ich am Morgen des Massakers hineingeboren oder aus dem ich herausgetragen worden war. Ich lernte die Bibel lieben und war nur insgeheim ein wenig misstrauisch, weil die Bibel selbst in der Bibel nirgendwo erwähnt wurde. Das Buch und der Akt, es zu lesen, schienen ein so wichtiger Teil ihrer Bräuche, aber beides kam nirgends vor. Nur im ersten Buch ist von dem Wort die Rede, das am Anfang der Schöpfung stehe, und das Wort sei bei Gott und Gott sei das Wort. Mir war, als könnte ich mein ganzes Leben lang mit dem Lesen zubringen und mehr und mehr Einsicht aus den Worten, aus den Büchern gewinnen.

Es gab noch so viele andere Bücher und so viele andere Bucharten und Autoren als die der Bibel, und glücklicherweise ermutigte uns Pratts Frau Anna Laura, auch andere Bücher zu lesen, um unser Verständnis der englischen Sprache zu erweitern. Sie gab uns Bücher wie Moby-Dick und Die Abenteuer des Huckleberry Finn und das Monsterbuch, das Bear Shield so begeisterte, und außerdem Gedichte von einem Mann namens Walt Whitman, der glaubte, auch eine Art Bibel geschrieben zu haben, die er Grashalme nannte. Seine Bibel gefiel mir zwar nicht besonders, aber einen Vers konnte ich nie vergessen: »Dies ist kein Buch, wer dies berührt, der berührt einen Mann«, weil ich Bücher mittlerweile als Geschöpfe sah. Ob sie nun vor unzähligen Jahren von zahllosen Leuten geschrieben worden waren oder vor gar nicht langer Zeit von alten, weißen Sonderlingen, erschienen mir die Bücher als eigenständige Lebewesen, losgelöst von den Körpern und Geistern, die sie geschaffen hatten. Ich wollte selbst eins schreiben. Auf den Blättern, auf denen ich bisher gezeichnet hatte, schrieb ich von nun an Dinge auf, die mir vorkamen, als könnten sie eines Tages zu einem Buch werden.

In Oklahoma erschien mir Jesus im Traum, stets in Weiß gekleidet, einmal war er ein Zugschaffner mit langem Dornenbart, auf dem Kopf eine Krone aus Rosen. Alles stank in dem Traum, vor allem Jesus, oder vielleicht ging der ganze Gestank von Jesus aus. Er roch nach Verdorbenem, nach Tod, als hätte während der drei Tage nach seiner Kreuzigung die Verwesung eingesetzt. Ein andermal führte mich Jesus zur Löwengrube, und in der Grube lebten irre Hunde, die sich für Löwen hielten, und Jesus ließ mich bei ihnen und rollte einen Felsen vor den Grubeneingang. Irgendwann wurde ich dann selbst zu einem Hund, der sich für einen Löwen hielt.

Mir fiel auf, dass auch andere Indianer Christen wurden, von Jesus sprachen und sonntags in die Kirche gingen. Anfangs ging ich nur ab und zu mit, wenn andere Indianer gingen, die ich kannte. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlte. Aber spätestens als ich ein starker Trinker geworden war, wurde die Kirche am Sonntag für mich eine Notwendigkeit.

Zum Trinker wurde ich rein zufällig, oder, wenn man an so etwas glaubt, und das tat ich damals, es war Schicksal. Ohne besonderes Ziel war ich mit dem Pferd unterwegs, ich wollte bloß den Hufschlag in der Brust spüren und den Wind im Gesicht, wenn es blies oder wenn die Stute galoppierte, als ich auf einmal einige Wagenwracks mit verstreuten Leichen, toten Pferden und von einem der Wagen gerollten Fässern vor mir hatte. Es sah nach einem gescheiterten Überfall aus oder einem ähnlichen Unglück. Eines der Pferde lebte noch, und auch der dazugehörige Wagen war noch in tüchtigem Zustand, also nahm ich ihn mit nach Hause, auch wenn ich da noch gar nicht wusste, was in den Fässern war.

Nach dem Abladen blieben die Holztonnen lange im Keller stehen. Dort, wo man sich versteckte, wenn ein Tornado kam. Ich arbeitete weiter von früh bis spät auf dem Acker oder versorgte die Tiere. Um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, wie sie sagten. Seit ich die Gefängnisfestung verlassen hatte und nach Oklahoma gekommen war, musste ich versuchen zu leben wie ein weißer Mann, und auch wenn ich mich gern am Hampton Institute versucht hätte oder an irgendeiner anderen Universität und obwohl ich wahrscheinlich besser lesen und schreiben konnte als die meisten meiner Mitgefangenen, bedauerte man mich doch nur allerorten, mich, der ich erkrankt war am Schweigen, mit Stummheit geschlagen. Bevor ich 1887 meine Parzelle bekam, hatte ich mit großem Eifer all jene unterstützt, die etwas aus dem Land machen wollten, das man uns in unserem Indianerterritorium gegeben hatte, Oklahoma, das neue Indianerland anstelle des alten, großen, das schon zu ausgeplündert, zu entfremdet war, als dass es jemals wieder auch nur ansatzweise dem gleichen könnte, was es einst gewesen war. Jahrelang lebte ich als stummer Farmhelfer bei jedem, der mich anheuerte, der mir zu essen gab oder ein wenig Geld, manchmal auch ganz ohne Lohn, bloß damit ich unter anderen Cheyenne sein konnte; das war nicht schlecht, manchmal sogar schön, denn gemeinsam schuften war besser als allein.

Dann bekam ich mein Stück Land. Vierundsechzig Hektar sind eine ganze Menge, wenn man allein ist. Eine ganze Menge allein. Von da an lag es an mir, Pflanzen anzubauen und am Leben zu halten, die ich essen oder verkaufen oder mit denen ich handeln konnte. Und dann fand ich die Fässer.

Eines Abends bildete ich mir ein, aus dem Keller etwas zu hören. Mittlerweile hatte ich dort ein wenig Getreide eingelagert und machte mir Sorgen, ein Tier könnte hereingefunden haben, also stieg ich mit der Laterne hinunter, um es zu verscheuchen. Kein Tier war zu finden. Doch die Fässer kamen mir laut vor. Das Mondlicht schien blau durch die Luke, und ich spürte den Wind im Rücken. Ich wollte eines der Fässer öffnen, schaffte es aber nicht. Dann stemmte ich es mit einer Schaufel auf. Der Geruch brannte mir in der Nase. Da wusste ich, was es war. Vielleicht hatte ich es schon immer gewusst. Welche andere Flüssigkeit, und dass es eine Flüssigkeit war, das wusste ich, ich hatte sie schwappen hören, hätten die Männer damals sonst rauben wollen? In der Ecke stand ein Eimer mit einem Becher darin, mit dem ich sonst Wasser aus dem Brunnen holte. Ich tauchte den Becher ein, nippte und spuckte sofort wieder aus. Aber dann versuchte ich es wieder und zwang mich zu schlucken. Dann trank ich noch ein bisschen mehr. Und noch mehr. Eine ganze Menge. Ich wollte wissen, was es mit mir machte. Ich hatte natürlich schon von Trunkenheit gehört, Betrunkene gesehen, Weiße wie Indianer. Ich wollte spüren, wie es wirkte, wie sich dieser Zustand anfühlte. Es war anders als angenommen. Ganz anders. Ich hustete und würgte, und als ich glaubte, ich müsste kotzen, hörte ich meine Stimme kommen. Es fing zwar erst mit Husten und Würgen an, aber als ich meine Stimme im Ansatz hörte, wollte ich mehr. Der Kopf wurde mir leicht, und auch anderswo schien eine Last von mir abzufallen, derer ich mich nie hatte entledigen können, weil ich selbst nicht mehr wusste, wo ich sie versteckt hatte. Irgendwo im Inneren, wo ich sie nicht finden konnte. Und dann sprach ich diese Worte: Sie ist auf keiner Karte verzeichnet; die wahren Orte sind das nie. Das war aus Moby-Dick. Es war das erste Mal, dass ich Englisch sprach. Wie hatte ich diese Töne hervorbringen können? Wo ich die Sprache doch immer nur für mich im Kopf gelesen hatte? Wo ich doch so lang keine Stimme gehabt hatte? Also zweifelte ich daran, dass ich überhaupt gesprochen hatte. Doch als ich am Morgen aufwachte und die Vögel zwitschern hörte, konnte ich immer noch sprechen. Erst hustete ich, und mir war übel vom Trinken, aber ich sprach, ich sagte meinen Namen. Ich fühlte mich heiser, als hätte ich die ganze Nacht durch unten im Keller bei den Fässern mit mir selbst geredet. Aber als ich später am Tag Bear Shield besuchte und nun endlich mit ihm reden wollte, konnte ich nicht und machte weiter wie früher, ich schwieg, und wenn ich eine Frage oder Antwort hatte, für die Nicken und Kopfschütteln und Gesten nicht ausreichten, schrieb ich sie in dem Notizbuch auf, das ich immer bei mir trug.

Am Abend trank ich wieder, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Doch es klappte nicht. Ich trank nun jeden Abend. Und als ich es bald auch tagsüber tat, bemerkte ich, dass das Trinken ein Problem geworden war. Ein Problem, das ich weder lösen konnte noch wollte.

Wenn ich noch mehr als gewöhnlich getrunken hatte, was samstagabends oft passierte, dann ging mir am nächsten Tag alles näher, und ich wollte Leute von Gott reden hören. In dieser Stimmung restlicher Trunkenheit schien alles locker, locker und schwerelos, wie eine Wolke ohne Regen, die im Wind treibt. Ich ließ die Predigt, die Worte des Gottesdienstes, ich ließ sie alles bedeuten, was mein Kopf und Herz daraus machten, dort zwischen den Dingen, noch betrunken, das schon, doch manchmal auch viel mehr als das.

Von meiner Parzelle Land aus war die nächste Kirche eine mennonitische. Als ich den Gottesdienst eines Sonntags früher verließ, sah ich ein Pferd, das ein Stück weit von allen anderen angebunden war. Dieses Pferd erinnerte mich an das andere damals, das nach dem Massaker mein Wind gewesen war, so stellte ich es mir vor. Ich tauschte die Sättel aus und nahm es mit, ließ mein altes Pferd an seiner Stelle da und blieb den Mennoniten danach fern, schließlich wollte ich das Pferd behalten, denn mir war, als könnte ich irgendwie wiedergutmachen, was ich jenem Pferd damals angetan hatte, wenn ich mich um dieses kümmerte.

Ich nannte die Stute Church und fand, dass sie mir neue Kraft gab. Die Idee hatte ich von Pratt, der gesagt hatte, in der Gefängnisfestung bekämen wir eine zweite Chance, und wenn wir erst das Schwerste durchgestanden hätten, mit Zucht und Disziplin die englische Sprache gelernt und zum Herrn gefunden hätten, um als fromme Christen zu leben, wenn wir das durchhielten, fänden wir eine Kraft, die uns im Leben viel weiter tragen werde, als wir es je für möglich gehalten hätten. Was Pratt uns zutraute, interessierte mich dabei weniger als die Vorstellung dieser neuen Kraft selbst. Dass man neuen Schwung fand, wenn man sich nur durch das Schwerste durchbiss, dass irgendwo im Körper die Fähigkeit wohnte weiterzumachen, selbst wenn man nicht mehr daran glaubte, eine letzte Kraftreserve, die zwar von einem zehrte, einem aber nicht alles nahm; dass man einen Teil von sich retten konnte, der an einem wahren Ort verborgen lag, auch vor einem selbst, bis man ihn eines Tages brauchte — der Glaube daran war so mächtig, dass er es wahr werden ließ.

Wann immer sich eine Gelegenheit zum Sprechen bot, um mich zu vergewissern, dass ich meine Stimme tatsächlich zurückhatte und es mir nicht bloß im Rausch eingebildet hatte, fand ich sie nicht. So blieb es, bis sich mein Zustand eines Sonntagmorgens änderte. Ich hörte von einer neuen Kirche, die alle nur die Neue Kirche nannten. Es hieß, Indianer und Weiße feierten dort gemeinsam den Gottesdienst.

Von ganz hinten sah ich durch die volle Kirche hindurch vorne eine Frau stehen, ich weiß selbst nicht, warum sie mir so auffiel, aber ich musste sie kennenlernen. Ich hatte mich noch nie so zu einer Frau hingezogen gefühlt. Sie hatte die Arme in der Luft und redete in einer Sprache, die sie selbst nicht zu kennen schien. Sie reckte die Hände immer höher, während der Pastor uns zurief, den Herrn zu preisen, immer lauter, preiset den Herrn.

Es waren auch andere Indianer da, die ich nicht persönlich kannte, aber sie waren beseelt, die Arme gesenkt, die Augen fest geschlossen und die Hände offen, als wollten sie sagen: Hier stehe ich bereit, dich zu empfangen.

Nach der Kirche hörte ich von einem älteren Indianer, dass sie vorne Wunder wirkten. Die Leute wurden von allem Möglichen geheilt und sprachen in Zungen und erhörten den Herrn. Also beschloss ich, beim nächsten Mal auch nach vorne zu gehen. Und als der nächste Sonntag kam, war die Frau wieder da, zwei Plätze weiter, und tatsächlich beteten sie dort inbrünstiger füreinander, als ich je jemanden hatte beten sehen, sie fassten sich an die Stirn und brüllten den Namen Jesu, dass es mir im Nacken kribbelte. Als der Pastor zu mir kam, wusste ich schon, worum ich bitten, wofür ich beten würde.

Also betete der Pastor, und die Leute umringten mich und beteten, meine Stimme solle zurückkehren. Der Pastor legte mir sogar die Hand auf die Kehle, und in dem Moment rief ich Gepriesen sei Jesus und hustete so heftig, dass ich würgen musste. Dann sagte ich heiser und ganz leise Gepriesen sei der Herr, und rund um mich brach bei allen, auch bei der Frau, deren Aufmerksamkeit ich unbedingt erregen wollte, das große Amen und Halleluja los.