9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

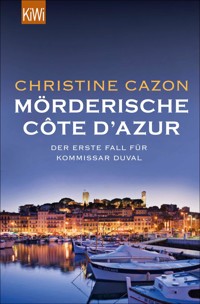

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Duval ermittelt

- Sprache: Deutsch

Erfolg in Serie: Kommissar Léon Duval ermittelt zum siebten Mal an der Côte d'Azur. Es ist April in Cannes. Das Wetter ist wechselhaft. Duval erwartet über die nahen Osterfeiertage Familienbesuch, und seine Freundin Annie ist hochschwanger. Das würde schon reichen an Herausforderungen, doch dann stirbt eine Frau unter zunächst unklaren Umständen in einem Bistro in Cannes. Ihr Begleiter verschwindet, als der Notarzt eintrifft. Offenbar war die ermordete Frau Patientin einer psychiatrischen Klinik in Mougins, in die sie nach einem Unfall mit Gedächtnisverlust eingeliefert worden war. Duval übernimmt die Ermittlungen. Der Kommissar wird in diesem Fall mit Kunst und Künstlern konfrontiert, mit Drogen, Prostitution und bizarren Gestalten, die Yoga bei Vollmond praktizieren. Und bei einer Razzia geht den Drogenfahndern auch noch Duvals Halbbruder ins Netz. Wird es dem Commissaire gelingen, in dieser verwickelten Geschichte alle Fäden zu entwirren und trotzdem seiner Familie und Annie gerecht zu werden?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Christine Cazon

Vollmond über der Côte d’Azur

Der siebte Fall für Kommissar Duval

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christine Cazon

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christine Cazon

Christine Cazon, Jahrgang 1962, lebt mit ihrem Mann und Katze Pepita in Cannes. »Vollmond über der Côte d’Azur« ist ihr siebter Roman mit Kommissar Léon Duval.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Es ist April in Cannes. Das Wetter ist wechselhaft. Duval erwartet über die nahen Osterfeiertage Familienbesuch, und seine Freundin Annie ist hochschwanger. Das würde schon reichen an Herausforderungen, doch dann stirbt eine Frau unter zunächst unklaren Umständen in einem Bistro in Cannes.

Ihr Begleiter verschwindet, als der Notarzt eintrifft. Offenbar war die Frau Patientin in einer psychiatrischen Klinik in Mougins, in die sie nach einem Unfall mit Gedächtnisverlust eingeliefert worden war. Duval übernimmt die Ermittlungen, als sich herausstellt, dass die Frau ermordet wurde.

Der Kommissar wird in diesem Fall mit Kunst und Künstlern konfrontiert, mit Drogen, Prostitution und mit bizarren Gestalten, die Yoga bei Vollmond praktizieren. Und bei einer Razzia geht den Drogenfahndern auch noch Duvals Halbbruder ins Netz. Wird es dem Commissaire gelingen, in dieser verwickelten Geschichte alle Fäden zu entwirren und trotzdem seiner Familie und Annie gerecht zu werden?

Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser

Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:

www.kiwi-verlag.de/karte-vollmond

Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer

Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.

Inhaltsverzeichnis

Handlung

Widmung

Motto

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Nachwort und Dank

Die Handlung des vorliegenden Kriminalromans spielt in Cannes und in anderen Städten und Dörfern der Côte d’Azur. Cannes, Nizza, Mougins und viele der dort erwähnten Örtlichkeiten sind real. Die Handlung des Romans jedoch ist fiktiv und die darin vorkommenden Personen, ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind ebenso frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.

Für M. F.

Vergiß, vergiß, und laß uns jetzt nur dies

erleben, wie die Sterne durch geklärten

Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten

voll übersteigt.

RAINER MARIA RILKE: Die Welt, die monden ist

1

Die Zeiger der Uhr auf dem alten Reklameschild ruckelten auf 23 Uhr. Durch die offene Tür wehte leicht die kühle Nachtluft herein. En avril ne te découvre pas d’un fil hieß es. Das galt auch an der Küste, wenngleich die Touristen schon jackenlos und barfuß in Sandalen durch die Stadt und am Strand entlangliefen. Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Missvergnügt beobachtete Noël Brun eine Gruppe ausgelassener junger Männer durch die Scheibe seines Bistros. Sie ließen eine Flasche Champagner kreisen und jeder nahm einen Schluck daraus, während sie laut blökend Richtung Croisette trabten. Keine Kultur, dachte Noël Brun bitter, die haben alle keine Kultur mehr heute. Seufzend erhob er sich und begann, die Stühle hochzustellen. Der letzte Gast, der sich lange an seinem Glas Rotwein festgehalten hatte, war seit einer Viertelstunde gegangen. Es würde niemand mehr kommen, an einem Mittwochabend in der Vorsaison. Er gab einen Schuss Flüssigseife in den Eimer und ließ Wasser hineinlaufen. Einen Moment sah er dem aufsteigenden Schaum zu, die Seifenblasen wurden größer und zerplatzten, dann stellte er das Wasser ab und holte aus dem angrenzenden Kämmerchen den Wischmop. Mit dem Eimer und dem Wischmop in der Hand stand er neben dem Tresen, als das Paar eintrat. Noël Brun erfasste die Situation sofort. Zu viel getrunken, dachte er, sie hat eindeutig zu viel getrunken. Der Mann hielt die schwankende junge Frau fest. Sie hatte die Augen geschlossen und ihr Kopf sackte auf seine Schulter. Er war es gewohnt. Manchmal verirrten sich spät noch Gäste aus dem nahen Spielcasino in die kleine Straße, die, der grellen lauten und blinkenden Welt des Spiels entronnen, beinahe erleichtert in seinem einfachen Bistro in Ruhe einen Kaffee oder einen letzten Absacker zu sich nahmen, bevor sie weiterzogen. Er hatte nichts dagegen, oft legten gerade diese Gäste nachlässig einen großen Schein auf den Tisch und warteten das Wechselgeld nicht ab. Ihre Art, die Welt an ihrem Gewinn teilhaben zu lassen.

»Bonsoir«, grüßte der Mann und schob seine Freundin Richtung Bank im hinteren Teil des Bistros. »Schließen Sie?«, fragte er gleichzeitig.

»Geht schon klar«, entgegnete Brun und sah zu, wie der Mann ihr half, sich auf die schwarze Kunstlederbank zu setzen. Ihr Kopf sackte nach unten. »Léna-Chérie«, sagte er leise, strich ihr über die Wange und legte ihren Kopf vorsichtig auf die Lehne der Rückbank.

Brun sah ihnen mit kritischem Blick zu. Sie sah hübsch aus, nicht vulgär, aber dennoch, eine, die sich auf seiner Bank übergab, da konnte sie noch so hübsch sein, wollte er nicht mehr bedienen.

»Bitte«, sagte der Mann nun, »meiner Freundin geht’s nicht gut, ich weiß nicht, warum, können wir irgendetwas Starkes bekommen? Einen Cognac?«

»Hat sie nicht schon zu viel intus?«, gab der Wirt zu bedenken.

»Nein, sie hat fast nichts getrunken«, beteuerte der Mann, »aber plötzlich wurde ihr schlecht.«

»Hm«, machte Brun und goss Cognac in ein Glas. »Einen?«, fragte er.

»Allez, zwei«, stimmte der Mann zu.

Brun betrachtete die junge Frau. Blass und mit geschlossenen Augen hing sie auf der Bank. Sie atmete kurz und stoßweise. In ihrer Hand hielt sie verkrampft ein Taschentuch.

»Sie kann sich auch hinlegen«, schlug der Wirt nun etwas milder gestimmt vor. Er hatte die Stühle wieder vom Tisch genommen und stellte nun die zwei Cognac auf den kleinen runden Bistrotisch vor sie hin.

»Danke.« Der Mann nahm eines der Gläser, hielt den Kopf der Frau vorsichtig aufrecht und flößte ihr etwas von dem Cognac ein. »Trink«, sagte er leise. »Das wird dir guttun.«

Sie schluckte den Cognac und verzog das Gesicht.

»Willst du dich hinlegen?« Sie antwortete nicht. Leicht tupfte er ihr Schweißperlen von der Stirn.

»Leg dich hin, Chérie, leg dich hin.«

Augenblicklich glitt sie auf die Bank und ein Arm fiel schlaff nach unten. Ihr kurzer Rock war nach oben gerutscht und gab den Blick auf ihre Beine und die Unterwäsche frei. Der Mann zupfte an ihrer Kleidung herum und warf dabei einen Blick auf Noël Brun.

Brun gab vor, nicht hinzusehen, nahm den Eimer und begann zunächst den Boden in der Toilette und sodann hinter dem Tresen zu wischen.

»Kann ich vielleicht drin rauchen?«

»Meinetwegen.«

Der Mann zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief.

Noël Brun stellte einen dreieckigen Plastikaschenbecher auf den Tisch und klatschte dann den Wischmop auf die grün gemusterten Zementkacheln. In lässigen Drehungen wischte er über den Boden und beobachtete das Paar indirekt im großen Wandspiegel an der Seite.

Der Mann nahm einen Schluck Cognac, rauchte und sah hin und wieder zu seiner Freundin, die nun ruhig auf der Bank lag. »Geht es dir besser?«, fragte er leise und beugte sich über sie. Erschrocken schüttelte er die junge Frau. »Léna!«, rief er eindringlich. Dann stieß er einen Schrei aus. »LÉNA!« Er stöhnte gequält. »Einen Arzt!«, schrie er den Wirt an. »Rufen Sie einen Arzt schnell! Den Notarzt!« Er stieß den kleinen Tisch zur Seite und zog die junge Frau auf den Fußboden. Unkoordiniert und wie Puppenglieder fielen Arme und Beine auf die grünen Kacheln. »Léna!«, heulte der Mann.

Noël Brun hatte bereits die 15 gewählt. »Einen Notarzt in das Bistrot l’Horloge Rue Bivouac Napoléon«, rief er. »Eine junge Frau ist zusammengebrochen.«

»Notarzt ist unterwegs«, erwiderte der Mann am Telefon. »Ist sie ansprechbar?«

»Ist sie ansprechbar?«, fragte Noël Brun den Mann im gleichen Ton.

»NEIN«, schrie der Mann verzweifelt. »LÉNA!«

»Nein, anscheinend nicht«, gab Noël Brun in bemüht sachlichem Ton weiter. Innerlich begann er zu zittern.

»Machen Sie eine Herzmassage!«, sagte der Mann am Telefon, »können Sie das?«

»Herzmassage«, wiederholte Noël Brun in Richtung des Mannes. »Nein«, antwortete er hingegen dem Mann am Telefon.

»Der nächste AED befindet sich ganz in der Nähe. Am Palais des Festivals.«

»Der nächste was?«

»Das ist ein automatischer externer Defibrillator, der sagt Ihnen genau, was Sie tun müssen.«

»Es gibt einen automatischen Defibrillator am Palais des Festivals«, wiederholte Brun mechanisch.

»Dann holen Sie ihn doch«, brüllte der Mann und drückte bereits rhythmisch mit beiden Händen auf den Brustkorb der jungen Frau.

Noël Brun lief los, das Mobiltelefon in der Hand. »Wo ist das verdammte Ding?«, keuchte er und ließ sich von dem Mann am Telefon leiten.

Außer Atem kam er mit dem kleinen Plastikkasten in der Hand zurück, er zitterte vor Aufregung: Ein schriller Alarm war losgegangen, als er den Defibrillator von der Wand genommen hatte. Er kam sich vor wie ein Dieb und schnaufte und zitterte noch immer. Aber der Notarztwagen war schon da und in seinem Bistro beugten sich nun gleich zwei Männer und eine Frau über die junge Frau auf dem Fußboden. »Noch einmal«, sagte die Ärztin gerade und gab einen Stromstoß ab. Der Oberkörper der jungen Frau zuckte und fiel wieder zurück. Es folgten noch zwei weitere Versuche, die junge Frau wiederzubeleben.

Schwer atmend stand Noël Brun in seinem Bistro und hielt verkrampft den Plastikkasten mit dem Defibrillator in der Hand.

»Ich glaube«, sagte die Ärztin resigniert, »da ist nichts mehr zu machen.« Noël Brun schluchzte auf. Die Ärztin blickte auf. »Haben Sie uns gerufen?« Noël Brun nickte. »Kennen Sie die Dame?«

»Nein.« Mit den Augen suchte er den Mann, der die junge Frau begleitet hatte, aber er sah ihn nicht. Er wird draußen sein und rauchen, dachte er. Oder vielleicht übergab er sich gerade in der Toilette. Er öffnete mit einem Ruck die Tür zur Toilette. Sie war leer. Noël Brun rannte nach draußen und blickte nach rechts und links.

»Wo wollen Sie hin?«, rief ihm die Ärztin hinterher. »Monsieur! Bitte bleiben Sie hier!« Doch er lief auf dem Bürgersteig ein paar Schritte bis zur kleinen Place Général de Gaulle. Ein paar Jugendliche saßen hier auf dem Rand des Brunnens und hörten mit einem Handy Musik. Ihre Köpfe nickten im Takt. Vergeblich schaute er über den Platz, sondierte die halb leeren Terrassen der angrenzenden Restaurants und Cafés. Er eilte zurück und stand hilflos am Eingang seines Bistros.

»Monsieur!«, wandte sich die Ärztin mit strenger Stimme an ihn. »Würden Sie bitte …«

»Da war dieser Mann«, stotterte er, »also, sie kam mit einem Mann, meine ich. Er ist weg!«

»Ein Mann. Aha.« Sie sah Noël Brun merkwürdig an. »Dann werden wir mal die Polizei rufen«, sagte sie und nickte einem der Sanitäter zu.

Er schwamm weit draußen im Meer. Die Sonne schien, und er fühlte sich schwerelos. Er glitt in die Wellen, und als er zum Luftholen auftauchte, sah er sie. Er schwamm inmitten eines Delfinschwarms, und von ihrer Wendigkeit mitgezogen, bewegte er sich im Wasser wie sie. Sie schienen ihn als einen der Ihren zu akzeptieren, er staunte, dass er ihnen ohne Mühe folgen und mit ihrer Geschwindigkeit mithalten konnte, es war, als zögen sie ihn einfach mit, wie in einem Sog, er musste nichts machen, synchron tauchte er mit ihnen in die Wellen ein und wieder auf. Ein unsägliches Glücksgefühl durchströmte ihn, aber dann wurde der Rhythmus jäh durchbrochen, er verstand es nicht gleich, ein Sekundenbruchteil hatte genügt, und ließ ihn den Anschluss verlieren, er versuchte noch einmal, in ihren Rhythmus einzutauchen, aber sie waren schon zu weit entfernt … er musste es träumen, dieses Telefongeräusch. Wieso sollte er auch ein Telefon beim Schwimmen dabeihaben? Er versuchte noch einmal im Meer unterzutauchen, suchte diese glückliche Stille, aber das Klingeln wurde immer lauter. Es war sein Telefon, das ihn sehr reell aus seinen Träumen riss.

»Ja?«, brummelte er endlich und spürte, wie das wohlige Gefühl des Traums ihn endgültig verließ.

»Duval, alles o.k.?«, hörte er den Einsatzleiter nun sehr deutlich rufen.

»Ja, ja, alles o.k., ich war wohl gerade eingeschlafen«, schnaufte er.

»Ja, das ist jetzt vorbei, mein Guter, du hast Bereitschaft und wir haben eine Leiche. Im Bistrot l’Horloge, nicht weit vom Casino im Palais des Festivals liegt eine tote junge Frau. Mach dich auf die Socken. Ich habe Villiers auch schon hinbeordert.«

»O.k., ich komme.« Er sprang aus dem Bett und spritzte sich im Badezimmer etwas Wasser ins Gesicht. Was war noch mal sein Traum gewesen? Das Bild eines Delfins blitzte auf und war schon wieder verschwunden. Nur noch vage erinnerte er sich an ein wohliges Glücksgefühl. Er zog sich in Windeseile an. In der Mikrowelle erhitzte er dreißig Sekunden lang eine Tasse abgestandenen Kaffee, warf ein Stück Zucker hinein, rührte um und schüttete das Gebräu in zwei großen Schlucken hinunter. Hauptsache, es machte ihn wach. Er warf sich den warmen Lederblouson über, die Aprilnächte waren wieder kalt geworden. Nach einem sehr warmen Februar und März machte der April seinem launischen Ruf alle Ehre. Eilig lief er die Avenue de Grasse hinab und versuchte, in den schlecht beleuchteten Ecken die Hundehaufen zu vermeiden. Putain, dachte er jedes Mal. Warum müssen Städter eigentlich immer Hunde haben? Und warum mussten diese Kläffer immer mitten auf den Gehweg scheißen? An jeder Ecke hingen nun die Plastiktüten, die die Hundebesitzer dazu anhalten sollten, die Hundehaufen einzusammeln, aber dennoch taten die meisten im Schutze der Dunkelheit so, als hätten sie die stinkende Hinterlassenschaft ihres Hundes nicht bemerkt. Der widerlichste Job war ja wohl der des Moto-Crotteurs, dachte Duval. Schon der Gedanke an einen dieser Motorradstaubsauger, stets umwabert von diesem ekelhaften Geruch und diesen nach sich ziehend, verursachte ihm Brechreiz. Aber ohne diese Hundehaufenstaubsauger sähe es noch viel trister aus auf den französischen Trottoirs. Vor ein paar Tagen hatte die Stadt Paris verlauten lassen, sie würde die hohen Kosten für die Moto-Crotteuses nicht mehr tragen wollen und stelle nun auf ein intelligentes Roboter-System um. Drohnen würden zukünftig die Hundehaufen aufspüren und fachgerecht entsorgen. Man testete es bereits im 16. Arrondissement. Bedauerlicherweise war das System jedoch noch nicht ganz ausgereift, weshalb die Drohnen hin und wieder ihre Ladung auf dem Weg zum Entsorgungsplatz verloren, was wiederum zu einigen unschönen Szenen im Straßenverkehr geführt hatte. Dennoch sicherte die Bürgermeisterin von Paris der Bevölkerung zu, dies sei das System der Zukunft. Zu Tausenden hatten daraufhin empörte Einwohner bei der Stadt angerufen und sich beschwert, die knapp über ihren Köpfen eine Armee Kot tragender Drohnen befürchteten, aber die ganze Angelegenheit stellte sich als Aprilscherz heraus.

»Können Sie ihn beschreiben?«, fragte Duval gerade den Wirt und streifte dabei die Handschuhe über. Eine Leiche kurz vor Ostern kam ihm äußerst ungelegen, zumal wenn sie so jung und hübsch war wie diese hier. Ostern käme erstmals die ganze Familie zusammen. Er wusste nicht, ob es eine gute Idee war. Hélène hatte Flugtickets für die Kinder gebucht, die eine Woche Ferien bei ihm verbringen sollten und hatte, weil sie über ein günstiges Angebot gestolpert war, kurzerhand Tickets für sich und Ben mitgebucht. »Wir mieten eine Ferienwohnung«, hatte sie ihn beruhigt. Beruhigt fühlte er sich aber gar nicht, denn er würde zum ersten Mal auf Ben und Hélène zum ersten Mal auf Annie treffen … Er musste sich zusammenreißen, um dem Wirt zuzuhören.

»Ja, das heißt nein, ich habe nicht so genau hingesehen, wissen Sie. Sie sahen aus wie ein Liebespaar, aber ihr ging es nicht gut. Ich habe ihnen gesagt, sie könne sich hinlegen. Das hat sie gemacht. Ihr Rock war dabei hochgerutscht und …«, er stockte. Jetzt, wo sie tot war, war es ihm peinlich, dass er die Beine der Frau und den Ansatz ihrer Unterwäsche angestarrt hatte. Aber genau dort war sein Blick hängen geblieben. Den Mann hatte er nur schemenhaft in Erinnerung, »groß und bärtig«. »Aber er hat sich um sie gekümmert und sprach leise mit ihr.«

»Was hat er gesagt, haben Sie das gehört?«

»Nein, aber er hat Cognac bestellt.« Er wies auf die beiden Gläser, die auf dem Tisch standen und jetzt von einem Beamten jedes in eine Plastiktüte gesteckt wurden. Er notierte etwas auf zwei Etiketten und klebte sie auf die Tüten. Die verbliebene Flüssigkeit in beiden Gläsern hatte der Beamte zuvor in zwei Plastikröhrchen aufgefangen, hatte diese verschraubt und war mit ihnen ebenso verfahren wie jetzt mit den Gläsern.

»Wir haben keine Handtasche bei ihr gefunden. Hatte sie keine?«

»Also das …« Noël Brun hob die Schultern. »Keine Ahnung. Es ist mir nicht aufgefallen.«

»Es ist Ihnen nicht aufgefallen, dass sie keine Handtasche hatte?«

»Äh, nein«, Noël Brun war nun nervös. »Ich habe nicht darauf geachtet, wissen Sie, ich hatte gerade die Stühle hochgestellt und begonnen, den Boden zu wischen, ich wollte schließen, als sie kamen. Ich habe nicht bemerkt, ob sie eine Tasche hatte oder nicht, ich habe nur bemerkt, dass sie schwankte. Der Mann hielt sie fest, und ich dachte, sie hätte zu viel getrunken. Dachte, sie kämen aus dem Casino.«

»Aus dem Casino?«

»Ja, manchmal kommen Leute nach dem Casino hier vorbei.«

»Warum?«

»Warum was?«

»Warum kommen Leute nach dem Casino hier vorbei?«

»Was weiß ich. Das müssen Sie die Leute fragen. Vielleicht suchen sie wieder die Normalität nach all dem schrillen Geblinke und Gefunkel. Ein bisschen Ruhe. Also, das denke ich.«

Duval ließ den Blick durch das altmodische Bistro schweifen. Möglich war das. Warum nicht.

»Und, kamen sie aus dem Casino?«, fragte Duval. Und zu Villiers gewandt sagte er: »Vielleicht kann man da mal nachfragen?!« Villiers nickte und war schon verschwunden.

»Was weiß ich. Ich habe nicht gefragt und sie haben nicht mit mir gesprochen, außer, dass der Mann Cognac bestellt hatte.«

»Erinnern Sie sich sonst noch an etwas?«

Wieder kam Noël Brun der Ansatz der Unterwäsche der jungen Frau ins Gedächtnis und er schwieg verschämt.

»Léna!«, rief er, beinahe selbst überrascht. »Léna hat er sie genannt.«

»Léna?«

»Ja, ich bin sicher.«

»Léna«, notierte Duval. »Noch etwas?«

Noël Brun zuckte mit den Schultern.

»Können Sie den Mann beschreiben?«

»Na ja, groß, das habe ich schon gesagt, einen Bart hatte er, aber ich habe ihn nicht wirklich angesehen«, wich Noël Brun aus.

»Einen Bart? Was für einen Bart?«

»Na einen Bart eben. Einen normalen Bart.«

Was war denn normal in Zeiten, wo jeder junge Schnösel sich einen langen Bart stehen ließ? »So einen Hipsterbart?«, fragte er.

»Einen was? Was ist denn ein Hipsterbart?«

Duval winkte ab. »Was für ein Bart?«, wiederholte er die Frage. »Lang? Kurz? Schnurrbart?«, schlug er vor.

»Ein klassischer Dreitagebart würde ich sagen. Vielleicht etwas länger.«

»Vier Tage«, versuchte Duval zu scherzen, aber der Wirt sah ihn nur befremdet an.

»Wie alt?«

»Der Bart?« Noël Brun war nun wirklich verwirrt.

»Nein, der Mann.«

»Ach so. Jünger als ich, vielleicht vierzig. Er hatte aber schon eine hohe Stirn, wie man so schön sagt.«

»Meinen Sie, Sie würden ihn wiedererkennen?«

»Möglich, doch ja, ich glaube.«

»Na, das ist doch schon was. Am besten kommen Sie morgen aufs Kommissariat und wir nehmen Ihre Aussage auf. Vielleicht fällt Ihnen ja auch heute Nacht noch etwas ein.«

»Wie Sie meinen«, Noël Brun nickte.

»Nein«, Monsieur Brun schüttelte den Kopf.

Léa Leroc klickte geduldig weiter und wartete.

»Nein.«

Sie klickte erneut.

»Nein.«

Die junge Frau, deren Name möglicherweise Léna lautete, hatte weder Schmuck noch einen Ehering getragen, der auf ihre Herkunft schließen lassen könnte. Keine Handtasche, kein Mobiltelefon. Auch im Casino war nichts gefunden worden. Sehr wahrscheinlich waren sie nicht von dort gekommen, zumindest konnte sich niemand an sie erinnern. Rock und Bluse, die auf den ersten Blick edel schienen, stammten laut Etiketten aus einem der Modekaufhäuser, die jede Woche neue billige Kleidung auf den Markt warfen. Gleiches galt für die Schuhe und die Unterwäsche.

Der Staatsanwalt hatte der von Richterin Marnier angeordneten Obduktion zur Feststellung der Todesursache und zur Rekonstruktion des Sterbevorgangs zugestimmt, und die Habseligkeiten der Toten wurden ebenso wie die Cognacgläser bereits von der PTS, der Police technique et scientifique unter die Lupe genommen. Außerdem hatten sie entschieden, ein Foto der jungen Frau in der regionalen Presse zu veröffentlichen.

Duval hielt einen Abzug davon in der Hand und gab einen weiteren an Villiers. »Fragen Sie in den Bars und Cafés rund um das Bistro nach, in dem sie gestorben ist. Vielleicht waren sie vorher irgendwo essen oder sie sind jemand anderem aufgefallen.«

»Hübsch«, Villiers betrachtete das blasse, friedlich schlafend wirkende Gesicht der jungen Frau.

»Ja«, stimmte Duval zu. »Sehr hübsch. Sehr jung auch. Vielleicht erinnert sich ja jemand an sie.« Villiers nickte und verschwand.

In der Zwischenzeit mühten sich Léa Leroc und Noël Brun weiterhin, ein Phantombild ihres Begleiters zu erstellen.

»Das Gesicht war länger und der Mund war eher klein«, befand Noël Brun gerade und Léa zog das Gesicht in die Länge, klickte Lippenvarianten ein und wartete.

»Glaube ich«, fügte Noël Brun hinzu und seufzte leise. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist.«

»Lassen Sie sich nicht entmutigen«, sagte Léa. »Vielleicht machen wir erst mit etwas anderem weiter, den Augenbrauen, was meinen Sie?« Und sie klickte Augenbrauen in das bislang nur vage definierte Gesicht.

Duval steckte das Foto der jungen Frau in seine Brieftasche und klickte erneut sein Mobiltelefon an. Er hatte noch immer keine Nachricht von Annie. Sie war aktiv wie eh und je, quetschte sich mit ihrem rund gewordenen Bauch hinter das Lenkrad und fuhr von Termin zu Termin. Zwischendurch könnte sie sich aber schon mal melden, dachte er unzufrieden. Es war ihm anfangs schwergefallen, sich mit Annies Schwangerschaft anzufreunden. Sie hatte ihm übel genommen, dass er sich nicht genau wie sie darüber freute. »Du hast mich vor vollendete Tatsachen gestellt«, verteidigte er sich. »Du selbst hattest Zeit, dich an den Gedanken zu gewöhnen, mich hast du damit überrumpelt und wolltest, dass ich sofort Hurra schreie. Wie soll ich Hurra schreien, Annie, ich habe schon zwei Kinder und das permanente Gefühl, nicht für sie da zu sein. Oder zumindest nicht genug. Ich bin für so ein Familienleben nicht gemacht, das habe ich dir nicht nur einmal gesagt.« Er konnte sagen, was er wollte. Sie war gekränkt und meldete sich wochenlang nicht mehr bei ihm. Er rechnete mit allem, auch damit, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen würde und war überrascht, als sie eines Tages wieder vor ihm stand. Ganz offensichtlich war sie nun schwanger und es stand ihr gut. Sie sah rosig aus, strahlend, und die leichte Rundlichkeit ihres Gesichtes und ihrer Brüste gaben ihr etwas Mütterliches und gleichzeitig sah sie so dermaßen sexy aus, dass er sich am liebsten sofort auf sie gestürzt hätte. Aber er riss sich zusammen. »Komm her«, sagte er nur und nahm sie lange und fest in die Arme. Tatsächlich schliefen sie an diesem Tag leidenschaftlich miteinander, aber dann verschwand Annie wieder.

Sie hatte ihr Bergdorf verlassen und war wieder nach Cannes gezogen, in ihre Wohnung, die sie zwischenzeitlich an einen jungen Lehrer des nahen Lycée Carnot untervermietet hatte. Sie würde das Kind bekommen, aber sie wollte selbstständig bleiben. Duval war enttäuscht und erleichtert gleichzeitig. »Es ist auch mein Kind, Annie, ich bin für dich, für euch da«, beteuerte er, und er meinte es ehrlich. Natürlich nahm er an der Schwangerschaft teil, aber nur das erste Mal war er bei der Ultraschalluntersuchung dabei, der Gynäkologe nickte ihm freundlich zu. Duval sah das grisselige Ultraschallbild, wo man das Herz des kleinen Wesens, das seine Tochter oder sein Sohn werden würde, schlagen sah, aber es blieb abstrakt. Er wurde auch dieses Mal nicht von Liebe geflutet, wie er es insgeheim gehofft hatte. Aber er lächelte und hielt Annies Hand. Dass es für sie so Glück verheißend war, und dass sie dieses Kind, sein Kind, so sehr ersehnte, berührte ihn doch.

»Möchten Sie das Geschlecht Ihres Kindes wissen?«, fragte der Gynäkologe.

»Ja«, sagte Duval. »Nein«, antwortete Annie gleichzeitig.

Der Gynäkologe zog die Augenbrauen hoch. »Dann also nicht.«

Duval war danach sicher, dass es ein Junge werden würde. Der Gynäkologe hatte »etwas« gesehen, sonst hätte er nicht gefragt. Er hatte da einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Vornamen purzelten durch sein Hirn. Louis, dachte er, oder Jules. Oder Émile. Man könnte auf Louise, Julie oder Emma umschwenken, wenn es doch ein Mädchen werden würde. Oder Emilie.

Es ist alles in Ordnung, hörte er den Gynäkologen sagen. Natürlich, dachte Duval. Warum sollte es ein Problem geben?! Er hatte an keiner weiteren Ultraschalluntersuchung mehr teilgenommen. Plötzlich wurde ihm heiß. Hatten Sie nicht einen Termin gehabt? Mit einer Hebamme? Irgend so etwas. Er blätterte durch seine Agenda. Annie hatte ihm die Termine mitgeteilt, das wusste er. 3. April stand da. Merde, dachte er. Merde, Merde. Der 3. April war gestern gewesen. Er rief sie an und stieß wie so oft auf den Anrufbeantworter. »Annie, alles in Ordnung? Wie ist es gestern gelaufen? Entschuldige, ich konnte nicht dabei sein. Melde dich mal, ja?«

Als Erstes roch Duval das Parfüm. Der Geruch wurde intensiver, als er in sein Büro trat. Eine kleine, sehr blonde Dame, in einem dunkelblauen, etwas zu eng sitzenden Kostüm wirbelte es auf, während sie auf hohen Absätzen durch sein Büro stapfte. Sie war sehr klein, wenn man ihre hochhackigen Pumps abzog, mochte sie Duval gerade bis zur Brust gehen. Duval sah den dunklen Haaransatz unter den blonden, halblangen Haaren und die schon leicht schlaffe Haut des Halses. Er schätzte sie auf Mitte fünfzig. Sie war jedoch äußerst munter und dynamisch.

»Madame Pommier«, stellte Villiers sie ihm vor. »Madame Pommier ist …«

»Ich bin die Direktorin der Clinique La Grange in Mougins«, fiel sie Villiers ins Wort. »Eine psychiatrische Klinik, ich weiß nicht, ob sie davon gehört haben, wir haben einen sehr guten Ruf …«

»Guten Tag, Madame«, unterbrach Duval und reichte ihr die Hand.

»Das ist Commissaire Duval«, stellte Villiers ihn seinerseits vor.

»Guten Tag, verzeihen Sie, Monsieur Commissaire, dass ich so überdreht bin«, sie sprach schnell und aufgeregt, »aber es ist ja auch eine außergewöhnliche Situation.« Sie trippelte auf ihren Pumps hin und her und schüttelte kurz ihre blond gefärbten Locken. Gleichzeitig drückte sie den Rücken durch und zog die Schultern nach hinten, vermutlich wollte sie größer wirken, präsentierte damit jedoch, gewollt oder ungewollt, ihr Dekolleté und ihre nicht unbeträchtliche Oberweite. Villiers amüsierte sich und warf Duval einen frechen Blick zu.

»Madame Pommier kommt gerade aus dem Krankenhaus«, erklärte er. »Sie hat dort die Tote aus dem Bistro identifiziert. Die Tote ist eine Patientin ihrer Klinik.«

»Richtig«, bestätigte Madame Pommier nun mit tiefernstem Blick. »Wir haben, gleich als wir ihr Verschwinden bemerkt haben, die Gendarmerie in Mougins verständigt. Die Gendarmerie hat das Gelände gestern Morgen durchsucht, wissen Sie, unsere Klinik liegt in einem Waldgrundstück zwischen Mougins und Le Cannet. Es ist ein sehr großes Grundstück, zwölf Hektar Fläche haben wir, und zum Teil ist das Gelände undurchdringlich, ein Wald voller Dornenranken und Schlingpflanzen, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können«, unterbrach sie ihren Redestrom, wartete eine Antwort aber gar nicht erst ab, »sie hätte dort irgendwo verletzt liegen können, doch sie haben sie nicht gefunden.«

»Aha«, machte Duval, wurde aber durch einen neuen Redeschwall von Madame Pommier überrollt. »Und als uns die Gendarmerie informiert hat, dass in Cannes eine unbekannte junge Frau gefunden worden ist, habe ich mich sofort auf den Weg gemacht, ich ahnte Schlimmstes, das können Sie sich ja denken, und so ist es auch!« Sie endete mit dramatisch aufgerissenen Augen.

Duval lehnte sich an den Schreibtisch. »Gut, fangen wir mal von vorne an, Madame Pommier, Setzen Sie sich doch«, unterbrach er sich und zeigte auf einen Stuhl. »Sie geben an, dass die junge Frau Ihre Klinik vor zwei Tagen verlassen hat.«

»Unrechtmäßig verlassen«, korrigierte Madame Pommier und ruckelte sich auf dem Stuhl zurecht.

»Und woran litt die junge Frau?«

»Retrograde Amnesie. Ein Fall, für den Dr. Robert sich sehr interessierte. Er ist ein sehr engagierter Psychiater mit dem besten Ruf in Fachkreisen«, fügte sie hinzu. »Die junge Frau ist vom Krankenhaus in Cannes zu uns überwiesen worden. Man hatte sie verletzt aufgefunden. Sie hatte ihr Gedächtnis verloren, wusste nicht, wie sie heißt, wer sie ist. Gar nichts mehr.« Madame Pommier hatte wieder ihr tragisch-sorgenvolles Gesicht.

»Wann war das?«, unterbrach Duval.

»Vor«, sie zögerte kurz und schien nachzurechnen, »anderthalb Jahren, im September.«

»Und sie war immer noch Ihre Patientin? Nach anderthalb Jahren?«

»Ja.«

»Aha«, machte Duval und notierte sich etwas. »Sonst war sie gesund?«

»Körperlich war sie gesund, abgesehen von ihrer Kopfverletzung. Selbstverständlich haben wir alle relevanten Untersuchungen vorgenommen. Das ist eine Grundvoraussetzung.«

»Ich vermute, Sie haben die Angehörigen schon verständigt?«, fragte Duval. »Wie heißt sie eigentlich, unsere junge Tote?« Er sah von Villiers zu Madame Pommier.

Villiers lachte kurz auf. »Sie hat keinen Namen.«

»Was?«

»Ich sage Ihnen doch, Commissaire, retrograde Amnesie!«, übernahm Madame Pommier wieder das Wort. »Sie hat alles von früher vergessen. Natürlich haben wir damals mit der Gendarmerie und der Polizei zusammengearbeitet. Haben die Liste der vermissten Mädchen ihres Alters überprüft. Wir haben sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet mit einem Foto von ihr. Es hat sich nie jemand gemeldet. Niemand schien sie zu vermissen. Sie selbst wusste nichts mehr. Dr. Robert hat sich viel um sie gekümmert. Mit ihm sollten Sie sprechen. Sie hat große Fortschritte gemacht. Ihr Gedächtnis funktionierte wieder, zumindest ab dem Moment, wo sie zu sich gekommen ist – ihr Gehirn war gesund, sie hat sich langsam alles wieder angeeignet, lesen, schreiben, sie konnte alles, konnte sich auch alles merken, sie war sehr intelligent, nur dieses schwarze Loch war da. Die Erinnerungen von früher waren komplett weg.«

»Und niemand vermisste sie?«

»Nein.« Sie schüttelte den Kopf.

»Und unter ihren persönlichen Habseligkeiten war nichts, woraus man Schlüsse hätte ziehen können? Ein Mobiltelefon? Schmuck? Irgendetwas?«

»Wissen Sie, man hatte sie aus dem Meer gefischt. Jemand hatte sie auf den Klippen vor der Île Ste. Marguerite gefunden. Sie hatte eine Kopfverletzung und war bewusstlos. Und«, sie zögerte kurz, »vollkommen nackt.«

»Nackt?«

»Ja.«

»Hm.«

»Sie kam ins Krankenhaus und nach zwei, drei Wochen hat man sie zu uns überwiesen. Wir haben nie herausfinden können, wer sie wirklich war. Wir haben sie Eva genannt.«

»Eva? Warum Eva?«

»Warum nicht Eva?«, fragte die Direktorin barsch zurück. »Hätten wir ihr vielleicht eine Nummer geben sollen?« Madame Pommier wirkte gekränkt. »Ich habe eine Liste mit Vornamen durchgesehen. Eva gefiel mir. Schlicht, unprätentiös. Der Name der Frau schlechthin. Wir haben sie gefragt. Sie hatte nichts dagegen, diesen Namen vorübergehend anzunehmen. Wir dachten ja immer, eines Tages käme ihr Gedächtnis zurück oder jemand würde sie identifizieren. Aber weder das eine noch das andere geschah. In anderthalb Jahren haben wir nichts Neues erfahren.«

»Und dann verließ sie heimlich die Klinik, wurde gestern in Begleitung eines Mannes gesehen, der sie Léna nannte, und jetzt ist sie tot«, schloss Duval.

Madame Pommier zuckte mit den Schultern.

»Ist eine psychiatrische Klinik nicht gesichert? Gibt es keinen Empfang oder dergleichen?«, wunderte sich Duval.

»Sicher«, bestätigte Madame Pommier eifrig. »Die Anmeldung ist von 8 bis 20 Uhr besetzt und wir haben Kameras und Türcodes am Eingangstor des Geländes. Es ist ein weitläufiges Gelände, wissen Sie?«

»Ja, das sagten Sie schon. Der Eingang ist also geschlossen? Die Klinik ist eine geschlossene Klinik, ist es das?«

»Keinesfalls«, fuhr sie auf, »wir sind eine offene Klinik, offen bedeutet, wir nehmen Menschen auf, die aus freien Stücken zu uns kommen, nicht über Dritte eingeliefert werden. Aber wir haben trotzdem geschlossene Bereiche und der Eingang des Geländes ist mit einem Tor verschlossen, das ist richtig. Die Patienten kennen aber den Türcode. Wir haben Regeln, ja, aber wir sind kein Gefängnis.« Die Verärgerung, dass ihre Klinik in schlechtes Licht gerückt werden könnte, war ihr anzumerken.

»Haben Sie die Bilder der Kameras am Eingangstor überprüft?«, fragte Duval.

»Ja, zusammen mit der Gendarmerie, aber sie taucht nicht auf.«

»Das heißt, sie hat das Gelände entweder auf einem anderen Weg verlassen …«

»Es gibt keinen anderen Weg«, unterbrach ihn die Direktorin autoritär.

»Oder«, sprach Duval ungerührt weiter, »sie war vielleicht in einem Auto versteckt, das hinausfuhr.«

Madame Pommier sah ehrlich überrascht aus. »Meinen Sie?«

»Sie sagten selbst, es gäbe keinen anderen Weg. Also ist es eine Möglichkeit. Sehen Sie eine andere?«

»Ich weiß nicht. Sie meinen, sie war im Kofferraum versteckt?«

»Es muss nicht so dramatisch sein. Vielleicht war sie nur etwas verkleidet. Sonnenbrille, ein Tuch, ein Hut, eine Perücke? Vielleicht fuhr sie hinten in einem Lieferwagen mit?«

»In einem Lieferwagen?«

»Ja, was weiß ich, Sie werden doch mit irgendwas beliefert hin und wieder? Essen oder Wäsche. Oder sie versteckte sich in einem kleinen Kombi, wie ihn Handwerker fahren«, schlug Duval vor.

Die Direktorin blickte ihn verwirrt an. »Welche Handwerker denn?«

»Der Gärtner, der Elektriker, der Installateur«, zählte Duval auf. »Es gibt doch immer was zu tun in so einer Klinik, oder?«

»Wir haben einen Hausmeister, der die meisten dieser kleinen Arbeiten übernimmt, und einen Gärtner, das stimmt.« Sie schien über die Idee nachzudenken.

»Sehen Sie«, sagte Duval. »Wir sollten uns als Erstes die Akte von damals mal ansehen«, wandte er sich an Villiers. Villiers nickte und hielt ihm eine nur mäßig dicke braune Mappe entgegen. Duval zog die Augenbrauen anerkennend hoch.

»Sie wurde damals von einem Italiener gefunden, der vorübergehend auf der Insel lebt. Ein komischer Typ, er gab an, er habe nachts draußen Yogaübungen gemacht und sie dabei gefunden«, berichtete Villiers.

»Aha!«, machte Duval. Annie hatte ebenfalls mit Yoga angefangen. »Yoga in der Schwangerschaft« hieß ihr Kurs. Seitdem begrüßte sie morgens auf ihrer kleinen Dachterrasse die Sonne und warf sich dazu mehrfach auf eine orangefarbene Matte. »Ich vermute, er machte Mondyoga?«, fragte er und dachte, damit einen Scherz zu machen.

»Exakt.« Stimmte Villiers überrascht zu. »Kennen Sie sich aus?!«

»Na ja«, machte Duval ausweichend. »Lassen Sie mich raten, es war Vollmond.«

»Exakt«, Villiers sah seinen Vorgesetzten nun beinahe ehrfürchtig an. »Sie kennen sich wirklich aus! Ja, er ist Veganer und was weiß ich, hochempfindlicher Künstler, der sich vom Vollmondlicht erleuchten lässt. Seine Aussage ist in der Mappe.«

Duval blätterte die wenigen Dokumente durch, besah kurz das Foto, das die Kopfverletzungen der jungen Frau zeigte, und las dann die Aussage von Luciano Doria. Duval überflog alles, was dieser über den Buddhismus, das Universum, Karma und Reinkarnation wiedergegeben hatte, all das, um seine Yogaübungen bei Vollmond zu erklären, bei denen er in der Nacht vom 14. auf den 15. September 2018, eine halbe Stunde nach Mitternacht, den unbekleideten Körper der jungen Frau entdeckt hatte, die offensichtlich verletzt und bewusstlos auf den Klippen gelegen hatte und die er zunächst in das von ihm bewohnte Häuschen im oberen Teil des Dorfs gebracht hatte. Von dort hatte er einen Notarzt verständigt und man hatte die verletzte junge Frau noch in derselben Nacht aufs Festland und ins Krankenhaus verbracht. Luciano Doria hatte seine Aussage schwungvoll unterzeichnet.

»Vollmondyoga also«, murmelte Duval. »Gibt es so etwas auch in Ihrem Etablissement?«, wandte er sich in ironischem Ton an Madame Pommier.

Aber Madame Pommier hatte sich wieder gefangen. »Yoga ist durchaus Teil der Auswahl an Entspannungsübungen, die wir unseren Patienten anbieten. Allerdings nicht nachts und nicht draußen«, gab sie spitz zurück.

2

Die Überfahrt war dieses Mal entscheidend angenehmer verlaufen als vor drei Jahren, als er zum ersten Mal zur Insel übergesetzt hatte. Dennoch hatte Duval seinen Blouson geschlossen und den Kragen hochgestellt. Aber dieses Mal hatte er sich in den vorderen Teil der Fähre begeben, wo man den Dieselgeruch nicht einatmen musste und sich dort weitestgehend windgeschützt auf eine der weißen Bänke gesetzt. Mehrere Damen hatten sich Tücher um den Kopf gewickelt und trotz der spärlichen Sonnenstrahlen trugen sie große Sonnenbrillen. Nur zweimal machte die Fähre einen unerwarteten Hopser, der Duvals Magen im gleichen Rhythmus mithopsen ließ, aber dann waren sie schon da. Als Erstes lief er zum Bistro. Auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte, so hatte er sich auf den Besuch auf der Insel vor allem deswegen gefreut, weil er hoffte, dort Alice wiederzutreffen. Alice. Die er hier kennengelernt hatte, als er wegen eines Mordes auf der Insel ermittelte. Doch das Bistro lag, genau wie die beiden Kioske, Anfang April noch im Winterschlaf. »Wiedereröffnung am 18. April« stand auf einem Zettel, der sichtbar hinter einer der Fensterscheiben klebte. Er lief weiter zum Haus des alten Damien. Aber auch hier waren die Fensterläden des Häuschens geschlossen. Vergeblich drückte er die Klinke des Gartentors hinunter und rüttelte ein wenig daran. Das Tor blieb versperrt. In einem der ersten Häuschen des Dorfes hatte er eine Dame werkeln sehen. Vielleicht könnte sie ihm Auskunft geben, also schlenderte er dorthin zurück. Die Tür zum Häuschen war offen, zwei große Kühlboxen standen davor. Gerade rückte die Dame zwei Tischchen zurecht und stellte wahllos ein paar Klappstühle rundherum.

»Bonjour, Madame«, grüßte Duval.

»Bonjour.« Sie sah auf, lächelte, strich sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht, blickte kurz auf die Armbanduhr und reichte ihm die Hand. »Sie sind aber früh«, sagte sie. »Ich habe Sie noch gar nicht erwartet.«

»Früh? Inwiefern?«

»Na, die anderen Helfer kommen erst mit der nächsten Fähre, wissen Sie, ich bereite nur schon alles vor!«, erklärte sie, während sie Tüten mit Knabberzeug auf den Tisch legte.

»Die Helfer?«, fragte Duval.

»Ja, Sie sind doch einer der Helfer, oder?«

»Na«, machte Duval, »das kommt drauf an. Wobei denn helfen?«

Sie stutzte und blickte ihn direkt an »Sie kommen nicht zu unserer Aktion Saubere Insel?«

Duval schüttelte den Kopf.

»Ach, schade«, seufzte sie. »Die helfenden Hände eines kräftigen jungen Mannes zusätzlich könnten wir gut gebrauchen.«

»Danke für den ›jungen Mann‹. Was ist das für eine Aktion?«

»Wir machen sauber«, sagte sie und machte eine umfassende Handbewegung. »Hier auf der Insel. Überall. Wir sammeln den Müll auf den Stränden, in den kleinen Buchten, an den Wegrändern … wir machen das zweimal im Jahr, einmal vor und einmal nach der Saison. Wir sind ein Verein, wissen Sie?! Wir nennen uns Les amis des Îles«, erklärte sie und zeigte auf die Tafel, die an dem Häuschen angebracht war. »Und als echte Freunde und Liebhaber der Insel sorgen wir ein bisschen mit für Sauberkeit. Nicht, dass die Stadt sich nicht darum kümmern würde, aber die Angestellten leeren hauptsächlich die Mülltonnen und machen drum herum sauber, aber sie sind nicht so richtig motiviert, auch in die weniger zugänglichen Buchten vorzudringen.«

»Und das machen Sie?«

»Ja, nicht ständig natürlich, das können wir nicht leisten, aber heute läuten wir die Saison ein, vormittags schwärmen wir aus mit Handschuhen und Plastiksäcken, dann essen wir zusammen und lassen den Nachmittag vergnüglich ausklingen bei Rosé und schönstem Sonnenschein. Falls sie bleiben will, die Sonne«, sie blinzelte skeptisch in den Himmel. »Sie könnten mir vielleicht gerade helfen mit dem Sonnenschirm«, schlug sie vor und holte aus dem Häuschen einen gelbgemusterten Sonnenschirm und lehnte ihn an die Hauswand. Sie verschwand wieder im Häuschen. »Dieses Ding wiegt eine Tonne«, stöhnte sie dort.

»Lassen Sie mich mal, Madame«, Duval drängte sich hinter die Tischchen und half ihr, den Betonständer nach draußen zu wuchten. Er stellte den Sonnenschirm hinein und spannte ihn auf.

»Danke!«, ächzte sie und hielt sich den Rücken. »Ich sagte doch, junge Männer könnten wir gebrauchen!«

»Keine Ursache. Kann ich noch etwas tun?«

»Ganz reizend von Ihnen«, antwortete die Dame. »Wenn Sie vielleicht ein bisschen Müll sammeln wollen?« Sie hielt ihm einen grauen Müllsack entgegen. »Sie können gern später mit uns essen«, schlug sie vor, »oder vielleicht möchten Sie jetzt schon ein Schlückchen Rosé?« Sie öffnete eine der Kühlboxen und holte eine Flasche Rosé heraus.

Duval ergriff den Müllsack. »Bisschen früh für den Rosé«, befand er.

»Ach was«, wehrte sie ab. »Sie werden sehen, mit dem nächsten Schiff kommen die anderen und dann wird es hier richtig fröhlich!«

»Das will ich gern glauben. Sagen Sie, wenn Sie sich so für diese Insel einsetzen, dann kennen Sie sich hier auch aus, wissen, was hier passiert und wer hier lebt, oder?«

»Ach, na ja«, wehrte sie ab. »Wir sind nur punktuell da und ›leben‹ tut auf der Insel ja keiner so richtig, die Häuschen sind nur als eine Art Zweitwohnsitz zugelassen.«

»Ich weiß«, nickte Duval und zog nun seinen Dienstausweis hervor. »Ich habe hier schon einmal ermittelt, vor drei Jahren war das …«

»Huch«, machte sie erschrocken, »dann verzeihen Sie bitte, ich wusste nicht …«, verlegen versuchte sie, ihm den Müllsack wieder abzunehmen.

»Lassen Sie nur, ich kann gern ein bisschen Müll sammeln, während ich mich umsehe.«

»Vor drei Jahren«, wiederholte sie, dann erinnerte sie sich: »Aber natürlich! Das war dieser Mord an den Matrosen, nicht wahr?! Ganz furchtbar war das. Das war ein Trauma für die Insel, wissen Sie? Das Gasthaus wurde geschlossen und stand eine ganze Saison lang leer, weil der Gastwirt offiziell noch den Pachtvertrag hatte, aber der saß ja nun im Gefängnis und konnte und durfte gar nichts machen. Sehr schwierig, sage ich Ihnen.«

»Und jetzt?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Es gab letztes Jahr eine Übergangslösung. Ich vermute, dieses Jahr wird es ebenso laufen, ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört, und anscheinend wollen sie noch im April eröffnen. Ich habe einen Zettel gesehen. Kommen Sie deswegen?«

Duval schüttelte den Kopf. »Erinnern Sie sich daran, dass hier ein Mädchen schwer verletzt aus dem Meer gefischt wurde?«

»Aber sicher erinnere ich mich, ich bitte Sie! Das war etwa ein Jahr nach dem Mord an den Matrosen«, überlegte sie. »Wir dachten schon, das kann ja was werden, wenn das mit den Leichen hier so weitergeht … Aber das Mädchen war ja nicht tot, wenn ich mich recht erinnere, oder?«

Duval ging nicht darauf ein »Wissen Sie, wer sie gefunden hat?«

»Na, dieser reiche Italiener, der sich seit ein paar Jahren immer mal wieder hier in einer der kleinen Villen aufhält. Da oben.« Sie zeigte mit der Hand vage in eine Richtung. »Er hat sie vom momentanen Besitzer gemietet, auch wenn das nicht erlaubt ist, aber was wollen Sie machen.« Sie verzog das Gesicht. »Sehr eigenartiger Typ, lebt sehr zurückgezogen. Tagsüber sieht man ihn so gut wie nie. Man erzählt sich komische Sachen über ihn« – sie stockte.

»Komische Sachen?«

»Ach, na ja, ich möchte keinesfalls Gerüchte in Umlauf bringen«, wehrte sie nun ab.

»Er macht Yoga«, sagte Duval trocken. »Bei Vollmond.«

»Nicht nur bei Vollmond.« Sie verdrehte die Augen. »Vor allem ist er dabei nackt.«

»Ach, das wusste ich noch nicht.«

»Und er geht danach schwimmen«, ergänzte sie, »ebenso nackt. Er glaubt vielleicht, man sähe ihn dabei nicht. Aber hier auf dieser kleinen Insel wissen die paar Leute, die da sind, alles. Tagsüber ist er quasi unsichtbar. Und wenn man ihm begegnet, dann ist er sehr höflich. Sehr diskret. Sehr wohlhabend ist er auch. Er hat ein eigenes kleines Boot, mit dem er sich holen und bringen lässt, eine Riva, wissen Sie?«

»Riva«, überlegte Duval, Bilder von Brigitte Bardot in einem eleganten Holzboot tauchten in seinem Kopf auf.

»Dieser Sechzigerjahre-Klassiker aus Mahagoniholz«, hatte sie schon weitergesprochen. »In meiner Jugend war es DAS Boot hier an der Côte d’Azur. Brigitte Bardot hatte eines …«

Also doch, er lächelte leicht.