Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erinnerungen an Versuche mein Leben zu gestalten. Kapitel: Mein Entree bei der Deutschen Bundesmarine. Kapitel: Matrose auf Gorch Fock. Kapitel: Offizier auf Gorch Fock Auszug: Mittlerweile stand es ja fest, die Medizin war doch nichts für mich. Nun ja, ich hatte in Berlin an der FU acht Semester Humanmedizin hinter mich gebracht, aber wohl mehr gejobbt, gejazzt, gemalt und geflirtet als studiert. Die 50er waren halt eine tolle Zeit und Westberlin brodelte und war so schrill, wie es sich für Berlin eigentlich auch gehörte. Vor allem Jazz war angesagt und Rock'n Roll kam gerade erst auf und wurde durch den Film "Rock around the clock" bekannt und populär. Eigentlich lebte ich mein wahres Leben in Westberlin, aber offiziell gehörte ich, laut Ausweis, nach Ostberlin

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Impressum

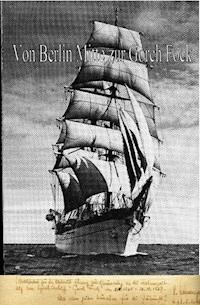

Von Berlin Mitte zur Gorch Fock

Hartmut B. Schwarz

published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

Copyright: © 2012 Hartmut B. Schwarz

ISBN 978-3-8442-2729-1

Inhaltsverzeichnis

Kapitel: Mein Entree bei der Deutschen Bundesmarine.

Kapitel: Matrose auf Gorch Fock.

Kapitel: Offizier auf Gorch Fock.

Mein Entrée bei der Deutschen Bundesmarine

Mittlerweile stand es ja fest, die Medizin war doch nichts für mich.

Nun ja, ich hatte in Berlin an der FU acht Semester Humanmedizin hinter mich gebracht, aber wohl mehr gejobbt, gejazzt, gemalt und geflirtet als studiert. Die 50er waren halt eine tolle Zeit und Westberlin brodelte und war so schrill, wie es sich für Berlin eigentlich auch gehörte.

Vor allem Jazz war angesagt und Rock'n Roll kam gerade erst auf und wurde durch den Film „Rock around the clock“ bekannt und populär.

Eigentlich lebte ich mein wahres Leben in Westberlin, aber offiziell gehörte ich, laut Ausweis, nach Ostberlin. Mein Vater hatte dort seine Arztpraxis und es war eben Pech, das nach Kriegsschluß Berlin Mitte, Berlin N. wie es damals hieß, zum russischen Sektor wurde und damit zum späteren Ostberlin gehörte.

Schon während der Schulzeit war es für uns Ostsektoraner schwierig mit unseren Schulkameraden aus Westberlin mitzuhalten, denn unser Geld war nichts wert, der Wechselkurs betrug durchschnittlich 4,5 zu 1, was bedeutete, daß meine eine Mark Taschengeld, dort wo es was zu kaufen gab, nämlich in Westberlin, lediglich ca. 22 Pfennige wert war und unsere Reisemöglichkeit war auf das Passieren der Sektorengrenze beschränkt.

Für Reisen nach Westdeutschland benötigte man einen „Interzonenpass“. Den bekam man aber selten und schon bei der Beantragung wurde man scheel angesehen. Nach dem Motto: „warum wolln se denn ins westliche Ausland?“ „Wat wolln se denn da?“

Ich weiß es so genau, weil ich einmal, 1957, einen Interzonenpass beantragt habe und seltsamerweise auch bekam.

Meine damalige Westberliner Freundin Gisela fuhr nämlich mit ihren Eltern in den Schwarzwald, - nach Hinterzarten. Und ich mit Motorroller, Typ „Lambretta“, 175 ccm. Spitzengeschwindigkeit 70 bis 80 Km/h von Berlin nach Hinterzarten, mit Interzonenpass hinterher.

Sehn se, det is Liebe.

Hier sehen sie uns beide.

Es war das erste Jahr, das auch motorisierten Wanderern den Aufenthalt in Jugendherbergen gestattete. Also besorgte ich mir, vor Antritt meiner Reise, einen Jugendherbergsausweis und den bekam ich als Ostberliner im Westsektor bei der britischen Militärregierung. Keine Ahnung, warum.

Was mir gleich auffiel war die Farbe. – Ich kannte ja die Jugendherbergsausweise meiner Westberliner Schulkameraden. Die waren hellgrün. Mein Ausweis war mit denen völlig identisch, nur die Farbe war rot. – Mehr ein Rosarot.

Das identifizierte mich eindeutig als Ostler. Damit war ich abgestempelt.

Bei meiner ersten Station in Göttingen wurde ich auch gleich entsprechend empfangen.

Die mütterliche Herbergsmutter drückte mich an ihre reichlich vorhandene Brust und fragte:

„Ach, Du Ärmster, kriegt ihr viel Prügel von den Russen und den Kommunisten?“

„Was kriegt ihr denn zu Essen?“

Und als ich wahrheitsgemäß antwortete, dass wir keinerlei Prügel erhielten und reichlich zu Essen hätten, kam prompt:

„Du kannst hier ruhig die Wahrheit sagen. Hier biste im Westen, - in Freiheit.“

Ach ja, ach ja!

Ich will noch erwähnen, dass es zum Abendbrot Bratkartoffel und für jeden eine dicke gebratene Scheibe Jagdwurst gab. – Ich bekam 3 Scheiben Jagdwurst. Na ja, - der arme Kerle aus’m Osten!

Aber zurück zur damaligen Gegenwart. 1960.

Ich wollte raus! ---- Ich wollte zur See! ---- Ich wollte auch zum Militär! ----- Ich wollte in den Westen! --- Also, zur Bundeswehr! ---- Also, zur Bundesmarine! ---- In das wahre Deutschland! ---- In die weite Welt! ---- World, here I come!

Ich bewarb mich und bekam auch bald die Aufforderung, mich bei der Offiziersbewerberprüfzentrale in Köln vorzustellen. Hierzu gab es einen Freiflug von Berlin -Tempelhof nach Hannover und von dort eine Fahrt mit der Bahn nach Köln. Das war schon ein Erlebnis, denn endlich kam ich raus. In den Westen! Nach Kölle.

Daselbst irgendeine Massenunterkunft und dann: Tests. Tests. Tests.

Persönliche Gespräche. – Also psychologische Tests! Sportliche Prüfungen, usw. usw. Es dauerte mehrere Tage.

Dann war es geschafft. Wenige hatten bestanden. Die Anforderungen waren damals sehr hoch, aber ich hatte bestanden und damit begann wiederum ein Problem.

Was für ein Problem? Na das Problem, was mich dem Grunde nach mein ganzes Leben lang begleitet und belastet hat. Das „Ost – West Problem“.

Zur Bundeswehr konnte nur, wer Bürger der Bundesrepublik oder Westberlins war. - War ich aber nicht.

Ich war offiziell und gemäß Personalausweis immer noch Ostberliner. Dort konnte ich mich aber, nach meiner Bewerbung beim Klassenfeind, nicht mehr blicken lassen.

Ich wohnte nun in Westberlin, im Tiergarten bei Freundin Manuela.

Die Formalitäten wären relativ schnell abzuwickeln gewesen. - Flüchtlingslager Marienfelde -. Registrierung, Einbürgerung usw. Dies ging seinerzeit, vor dem Mauerbau im August 1961, noch relativ einfach und Tausende von Ostlern meldeten sich täglich in den Notaufnahmelagern.

Noch konnte man ja die Grenze in Berlin einfach überschreiten und befand sich im Westen. Eigentlich war diese Abwanderung der Ost-Bevölkerung der wahre Hintergrund für den Mauerbau. Der Osten, die sog. DDR, wurde nahezu entvölkert durch diese, wie der Berliner sagte, „Abstimmung per Beene“.

Leider - und das war allgemein bekannt, - gab es Repressalien gegen Angehörige von sog. „Republikflüchtigen“. Diese waren aber geringfügig oder beschränkten sich auf ein paar Verhöre, falls der DDR-Personalausweis des Flüchtlings durch die Angehörigen im Osten bei den Behörden abgegeben wurde. Man befürchtete im Osten, wohl nicht ganz zu Unrecht, daß echte Dokumente nachrichtendienstliche Verwendung erfahren würden.

Dies war aber nicht das alleinige Problem. Es gab das Problem des Bürgen. Besser gesagt der Bürgen, denn der Ostler, der zur Bundeswehr wollte, musste schon seine politische Gesinnung irgendwie unter Beweis stellen und dafür Bürgen benennen können.

In vielen Familien sicherlich kein Problem. Wohl aber bei uns.

Großvater, Westberliner, war 1958 verstorben und wir schrieben das Jahr 1960. Onkel Harald, Mutters Bruder, war bereits 1953 in Rosenheim verstorben. Was tun?

Nun war guter Rat teuer und der mich betreuende Marineoffizier, ein Kapitänleutnant, fuhr in der Bahn mit bis nach Hannover und in langen Gesprächen versuchte er mir zu helfen, Bürgen für mich zu finden.

Dabei erfuhr ich übrigens, daß ich sehr gut abgeschnitten hatte und die Marine mich gerne in ihren Reihen sehen würde.

Wir kamen auch auf die Schulzeit zu sprechen und ich winkte ab, da ich das Französische Gymnasium besucht hatte und viele Franzosen zu meinen Freunden gehörten, die als Ausländer, wie ich es einschätzte, kaum die Möglichkeit haben würden, für mich zu bürgen.

Ich hatte außer Acht gelassen, daß Frankreich damals noch zur Nato gehörte und als der Kapitänleutnant mitbekam, daß ich den kommandierenden französischen General, den französischen Stadtkommandanten und den belgischen Generalkonsul gut kannte, besser gesagt, Ihnen durch meine Schulfreunde gut bekannt war, wurde alles sehr einfach.

Die französischen Militärs und der belgisch Diplomat bürgten für mich, ich hinterließ meinen DDR-Ausweis bei meinen Eltern und meldete mich im Notaufnahmelager Marienfelde.

Hier ging alles sehr schnell, denn die Papiere, die meine baldige Verwendung in der Bundesmarine bescheinigten, waren behilflich. Das lange Warten in immer länger werdenden Warteschlangen wurde mir erspart. Wenn nicht, kam meine jugendliche Unverfrorenheit und die typische Berliner Frechheit zum tragen.

„Moment mal, Moment mal, darf ick mal durch? Wat heeßt hier vordrängeln? Männeken ick bin schwanger und ick darf mir nich uffrejen!“

„Wat det jeht nich? Mensch sie sehen doch wie det jeht. Sie ham Probleme mit de deutsche Sprache wa?“

„Sie meenen doch, ick sollte det nich tun. - Naja, da bin ick völlig ihre Meinung. Aber wat soll ick machen?“

Und so sparte ich viel Zeit, die ich auch dringend benötigte, um mich von meinen Berliner Freunden und vor allem Freundinnen, zu verabschieden.

Das waren Nächte, „achJotteJotte nee.“ und ich mit meinen Plänen galt nunmehr als Exot. Die Berliner Truppe wurde in einer Art Endspurt unglaublich aktiv. Wir spielten Jazz an unglaublich unpassenden Orten, stellten selbst gemalte Bilder aus, traten auf jede nur erdenkliche Art Berlin in den kulturellen Hintern. Wir gründeten sogar ein Groschentheater. Und das tollste, manche nahmen uns sogar ernst. Einer von uns, - bisher ein unbekannter junger Künstler, - bekam sogar Ausstellungsräume für seine Bilder und zwar in der Hilton – Passage. Damals das exklusivste und teuerste Pflaster in Westberlin. Was sagt man dazu?

Und ich wartete und wartete auf die zugesagte und angekündigte Einberufung zur Marine.

Immerhin war es bereits Ende März und irgendwie war mir der Start bei der Marine zum April in Erinnerung.

Was war passiert und wie würde es sein? Wie wurde man Marineoffizier? Wie verläuft die Karriere? Haben die mich vergessen?

Dann kam der erste April. Dann der zweite April. Am dritten April rief ich in Köln an. Ich fragte mich bis zu diesem Kapitänleutnant durch - und nun kam es:

„Schwarz, wo stecken sie bloß? Sie sind schon als fahnenflüchtig gemeldet. Sie hätten am 1.4.60 bereits in Glückstadt sein sollen. Was ist los?“

„Ich weiß doch von gar nichts“, sagte ich, „ich bin ohne jede Nachricht und sitze seit Wochen auf dem Sprung“.

„Setzen sie sich in den nächsten Flieger nach Hamburg“, sagte er, „fahren sie dann nach Glückstadt und melden sie sich beim 2. Mausbatl“.

Er sagte tatsächlich „Mausbatl“. Ich hatte keine Ahnung, was dies bedeutete, aber auf meine Frage erfuhr ich, es handele sich um das „Zweite Marineausbildungsbataillon“. - Mausbatl. - Toll!

Die erste Begegnung mit Maküfi. - Kennen sie nicht? „Marineabkürzungsfimmel“. Alles Klar?

Wie bekommt man nun im Berlin des Jahres 1960 am selbigen Tage einen Platz in einem Flieger der PanAm nach Hamburg? Aus Berlin flog ja damals nur die PanAm. Noch dazu brauchte ich den Flug am gleichen Tage! – Heute.

In Berlin war stets alles ausgebucht.

Halt, da war ja Gardy. Ja, das war es. Gardy war Stewardess bei der PanAm. Sie war zu Hause. Sie und es war so zauberhaft wie immer und dann war es geschafft. Wenn ich mich recht entsinne, saß ich im Flieger auf dem Platz der Stewardess.

Gepäck hatte ich nicht. Lediglich eine helle, schweinslederne Reistasche. Ich fuhr ja oder flog ja in ein neues Leben und da gab es ja Uniformen.

Mein Anzug war beste Maßarbeit, denn Schneider Müller vom Weinbergsweg, ein Patient von Vater, war ein Meister seines Faches und kleidete uns schon seit Jahren ein. Die guten Stoffe kamen aus Westberlin und Schneider Müller bekam, wie alle im Osten, Ostgeld. Und damit war es preisgünstig, wirkte aber ungemein. Gut sahen wir aus. Wir waren wirklich top-gekleidet und den Unterschied zwischen Konfektion und Maßarbeit sah man deutlich.

Ankunft in Hamburg gegen Mitternacht. Fahrt im Bus zum Hauptbahnhof. Billet, selbstverständlich erster Klasse. Ich wollte mich, wenn schon – denn schon, stilvoll vom Leben als Zivilist verabschieden.

So, da saß ich nun im Zug. In Freiheit. In die Freiheit. Auf dem Weg in eine neue, unbekannte Zukunft und war neugierig und gespannt. – Und wie!

Ich wollte mich aber, das hatte ich mir vorgenommen, nicht verblüffen lassen. Was auch immer kommen wollte oder sollte. – Es kam ja immer etwas. Ich war von klein auf daran gewöhnt.

Bei mir verlief eben nie etwas normal. Ich konnte mich noch so bemühen. Es ist mir nie gelungen, mein Leben normal zu gestalten.

Manchmal, in Filmen, gibt es auch Jemanden, dem alles – ohne sein Verschulden - schief läuft und wo keiner seiner Freunde oder Mitmenschen begreift, warum er so oder so handelt. – Und ich denke dann immer: „wie ich damals am Wedding“ - oder so.

Mir gegenüber saß ein zweiter Fahrgast. Ein Uniformierter. Graue Uniform. Ein Stern auf jeder Schulter. Sagte mir damals überhaupt nichts. Auch seine graue Uniform sagte mir nichts.

Ich merkte wie er mich wiederholt musterte. Dann beugte er sich leicht vor „Fahren sie auch nach Glückstadt“?

Ich bejahte.

„Marine“?

Ich bejahte.

„Sind sie aktiv“?

Ich muss nun gestehen, die Bedeutung dieser Frage war mir nicht geläufig. Woher sollte ich auch wissen, daß sich hinter dieser Frage die Frage nach dem Status eines Berufsoffiziers versteckte.

Aber aktiv, - aktiv das verstand ich. Natürlich war ich aktiv.

- In der Musik; speziell im Jazz,

- Im Sport,

- In der Liebe,

- In den Künsten,

- In allen anderen Dingen,

- In manchen sehr aktiv sogar!

Den eigentlichen Sinn der Frage verstand ich nicht. Die ganze Frage war sonderbar. Aber bitte, wenn es den interessiert.

„Sicherlich bin ich aktiv“.

Sein Benehmen wurde ausgenommen zuvorkommend.

Ich wurde mit „Herr Kamerad“ tituliert und von ihm aus dem Restaurantabteil mit belegten Brötchen, Bier und Kaffee bestens versorgt. Zwar bezahlte ich, aber er besorgte alles. - Und dann waren wir in Glückstadt.

Wir stiegen aus. Ein Dienstwagen, ein militärisch eingefärbter VW-Bus, erwartete den jungen Herren, von dem ich inzwischen erfahren hatte, daß er beim Heer war. Einige Soldaten saßen dort bereits.

Und Eines fiel mir auf.

Sie hatten so einen besonderen Gesichtsausdruck. So eine Mischung aus Müdigkeit, LmA-Stimmung, (das bedeutet für die Warmduscher: Leck mich am Arsch-Stimmung), Lethargie, Nirwana, Schicksalsergebenheit, aber auch eine gewisse Angespanntheit. Diese kam mehr durch die Körperhaltung zum Ausdruck. Kurz gesagt, wie ich später lernte, die typische militärische Wartehaltung.

- Bereit jede Pause zum Abschalten zu nutzen und gleichzeitig in Bereitschaft zu sein, um bei Eintritt eines militärischen Ereignisses sofort zu reagieren und tätig zu werden. Aber nur nicht auffallen. -

Vor dem Einsteigen fragte mich dieser Heereskamerad noch, ob ein Dienstwagen für mich beordert wäre.

Ich verneinte.

„Der Weg bis zur Kaserne ist aber einige Kilometer weit. Wenn sie wünschen rufe ich die Fahrbereitschaft an und lasse Ihnen einen Dienstwagen kommen.“

Ich wollte. Denn einige Kilometer Fußmarsch zwischen zwei und drei Uhr morgens waren durchaus nicht nach meinem Geschmack. Und Dienstwagen, das klang gut.

Auch in Glückstadt gibt es, wie überall, eine Telefonzelle direkt am Bahnhof.

Er telefonierte. Und nun imponierte er mir ungeheuer, denn er buchstabierte meinen Namen „Schwarz“ im Nato-Alphabet und dies unglaublich schnell. Es ratterte:

„Sierra Charlie Hotel Whisky Alpha Romeo Zulu.“ Toll, einfach toll. Ich war begeistert!

Nun warteten wir gemeinsam. Auch die Soldaten in seinem Dienstwagen warteten. Auch der Fahrer wartete. Keiner der anderen protestierte. (Wie schon beschrieben, das bekannte Wartedasein eines jeden Militärs).

Dann endlich kam mein VW. Ein ganz normaler VW. In Oliv. Mit Fahrer. Na, wie auch sonst.

Der nahm mir meine Tasche ab, verfrachtete sie auf den Hintersitz. Ich stieg ein und ab ging’s. Gesprochen wurde nichts.

Ich war müde und hätte auch nicht gewusst worüber ich hätte sprechen sollen. Er sprach auch nicht und so vertat ich im Grunde genommen die letzte Möglichkeit, mich über mein künftiges Leben und über Marinegepflogenheiten zu informieren.

Jeder der beim Militär war weiß, daß etwas im Busch sein muss, wenn nachts ein Dienstwagen eine Person, und noch dazu in Zivil, in einen Kasernenbereich bringt.

Inspektion! - Was denn sonst? Militärischer Abschirmdienst? Oder? Keine Ahnung!! Was ist da gelaufen?

Jeder militärisch Zuständige geht davon aus, daß alle Kontrollmaßnahmen durch andere Dienststellen bereits durchgeführt und abgehakt sind. Man hat also keinerlei Zweifel über Rechtmäßigkeit und Zuständigkeit. Weiß aber nichts über den Hintergrund, über die Ursache.

Damit ist Sand im Getriebe der normalen Dienstabläufe. Jedem Militär ist das klar. – Es herrscht Zustand !!!!!!

Aber mir war dies nicht klar. Ich hatte wirklich nicht die geringste Ahnung. Ich schwöre es! Ich kannte die Gepflogenheiten eines militärischen Betriebes doch noch gar nicht.

Ich fuhr vor. Das heißt der Wagen fuhr vor.

Aber, was war denn das?

Da sprangen plötzlich rund ein Dutzend Leute in Marineuniform aus einem Gebäude und stellten sich in einer Reihe auf und richteten auf Befehl ihre Gesichter auf mich aus. Ein weiterer Uniformierter mit merkwürdigen Abzeichen auf dem Oberarmen zackte auf mich zu und brüllte mir Unverständliches über „Wache“ und „besondere Vorkommnisse“, die offensichtlich nicht vorhanden waren, ins Gesicht, zackte um exakt 90 Grad nach links und gab mir damit den Weg frei.

Ich war, ich gestehe es, etwas verlegen. Was sollte ich nun machen?

Wie benahm man sich beim Militär?

Werden alle Neuen so empfangen?

Aber höflich war ich eigentlich immer.

Ein „Guten Morgen“ kann wohl nicht falsch sein.

„Guten Morgen meine Herren“!

Lautstark schallte mir entgegen: „Moorn Herrrrr Ptääänn“!

Das war marineeigentümlich, denn wenn kein Dienstgrad durch Uniform ersichtlich, ist es nie falsch den betreffenden als „Herr Kapitän“ zu bezeichnen. Allerdings klingt das denn wie „Herrrr Ptääänn“.

Man gewöhnt sich daran. Aber das kam erst später.

Zunächst wurde ich in das Wachgebäude geführt. Ich inspizierte ohne zu wissen was.

Nun war ich wirklich verlegen. - Was nun?

Da traf es sich gut, daß nunmehr ein Herr in blauen Mantel und weißer Schirmmütze mit Goldrand und mit einem goldenen Abzeichen auf der Brust im Eilschritt angestürzt kam, formvollendet salutierte, sich vorstellte und ebenfalls etwas von nicht vorhandenen „Vorkommnissen“ sprach.

Ich dankte ihm.

Peinliche Pause.