Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lokaljournalist Jo Murmann

- Sprache: Deutsch

Der Journalist Jo Murmann soll eigentlich über eine winterliche Reise in den Spessart berichten, doch statt in ein Waldmärchen gerät er in eine heiße politische Auseinandersetzung: Umweltschützer haben zum Kampf gegen die Abholzung alter Wälder aufgerufen. Als eine Leiche im Main schwimmt, sieht es ganz so aus, als ob der Streit nicht nur mit Worten geführt wird. Oder gab es einen anderen Grund für den Mord? Denn die Tote hinterlässt ein ungelöstes Rätsel um einen kostbaren Stein. Im Dämmer der Wälder beginnt die Jagd auf den Schatz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

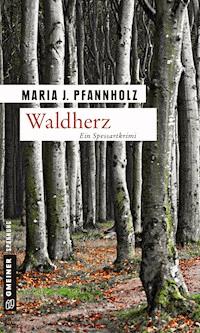

Maria J. Pfannholz

Waldherz

Jo Murmanns zweiter Fall

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2015

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Benjamin Arnold

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ArnEh92 / photocase.de

ISBN 978-3-8392-4754-9

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Es war einmal

Ein dünner Kältenebel zog über den Main, der still schien wie ein grauer See. Doch vor dem Kraftwerk der Staustufe Rothenfels senkte sich seine glatte Oberfläche fast um einen halben Meter abwärts und verriet, mit welch ungeheurem Sog das Wasser durch den Rechen in die Turbinen stürzte. Über dem Einfall in die Unterwelt stand auf zwei Fahrschienen ein kleiner Bagger mit einem Greifarm, dünn und lang wie der Arm einer Gottesanbeterin. Es dämmerte, als die Sensoren signalisierten, dass sich zu viel Treibgut am Rechen angesammelt hatte. Mit einem summenden Geräusch setzte sich der Bagger auf seinen Schienen in Bewegung und senkte seinen Greifarm in das dunkle Wasser. Niemand war da, um zu sehen, was er auf seiner Schaufel triefend aus der Strömung hob und in den Container ablud. Kein Mensch kümmerte sich um die Maschine, und die Maschine kümmerte sich nicht um Menschen.

*

»Hat der Idiot tatsächlich gesagt, dass er den Nächsten, den er im Wald erwischt, umbringt? Hat er das in der Wirtschaft herumproletet?« Worschechs Stimme war beherrscht, zu beherrscht. Thoma war blass, die anderen Revierförster schwiegen und hofften, dass sich das Gewitter nur auf Thomas Kopf entladen würde. »Ich kann doch nichts dafür, was meine Waldarbeiter nach Feierabend machen«, begann er, aber Worschech schnitt ihm das Wort ab: »Feierabend oder nicht, scheißegal. Sie sind mir verantwortlich dafür, dass Ihre Leute begreifen, um was es geht. Wir haben es hundertmal besprochen: keine Aggressionen, keine Beschimpfungen, keine Rangeleien, nichts, was der Presse Bilder liefert. Vor Feierabend, nach Feierabend ist scheißegal, weil es PlanetGuard auch scheißegal sein kann. Hauptsache, sie haben ihr Märtyrer-Image.« Worschech sah es schon vor seinem geistigen Auge, den Blogeintrag auf der Website von PlanetGuard: Obwohl unsere Aktivisten von Waldarbeitern offen bedroht werden, lassen sie sich nicht einschüchtern und setzen unerschrocken die Kartierung der alten Wälder fort, um sie vor der Zerstörung zu retten … Wenn ihm etwas auf die Nerven ging, dann war es diese penetrante Selbstdarstellung. Narzissten alle miteinander.

»Na dann schauen Sie mal freundlich, Chef«, sagte der Revierleiter Kroth trocken und wies mit einer Kopfbewegung zum Fenster. Draußen vor der Einfahrt stand eine hochgewachsene Frau mit einer großen Kamera und schoss Fotos vom Forsthaus und dem Rasenplatz, um den sich die Betriebsgebäude gruppierten. Worschech stieß einen Fluch aus, worauf Kroth lautlos in sich hineinlachte. Seine Heiterkeit wirkte zunächst ansteckend, verebbte dann aber rasch. Wozu sollte jemand diese uninteressanten Gebäude aus den 60er Jahren fotografieren, außer um den Forstbetrieb Rohrbrunn ins Netz zu stellen als das Herz der Finsternis, dem Sitz der Schurken, die alte Buchen fällten, um sie nach China zu verkaufen?

Die Fotografin verstaute die Kamera in ihrem Rucksack, ließ ihn auf den Rücken gleiten und ging zurück zu ihrem Auto. Nach Wochen diesigen Wetters knapp über null Grad war die Kälte hereingebrochen. Es schneite leicht, und die Abendsonne war unter die Wolkendecke gerutscht, hatte ein wunderbares Licht über die kahlen Baumwipfel geschickt und einen goldroten Schein auf die Häuser geworfen. Normalerweise fotografierte sie nicht im Abendlicht, es war ihr zu kitschig, aber diese Gelegenheit war zu verlockend gewesen. Vielleicht konnte sie einen Auftrag beim Magazin der Bayerischen Staatsforsten ergattern. Ihre PR-Agentur bot außergewöhnlich gute Verträge für Fotografen zu einer Zeit, in der die Arbeitsbedingungen immer stressiger und die Vertragsbedingungen immer lausiger wurden.

Marion Krebs öffnete die Beifahrertür und legte den Rucksack hinein. Dann zückte sie ihr Handy und rief Jo Murmann an.

*

Der Schnee fiel unerbittlich und gleichmäßig in winzigen Flocken. Eiskalt und trocken blieben sie nicht auf den Grabsteinen kleben, sondern trudelten im Wind über die polierten Oberflächen und Kanten, streiften die eingravierten Namen und kamen erst zwischen den Weihwasserkesseln und Buchszweiglein zur Ruhe. Jo Murmann faltete seinen Mantel noch enger um die Knie, die Kälte drang durch den Hosenboden, er musste sich bald wieder bewegen, statt hier auf der Bank herumzusitzen und die Stille ins Gehirn einsickern zu lassen.

Herbert Kunkel, Robert Kunkel, Elisabeth Kunkel. Die Hälfte der hier Begrabenen hieß Kunkel, ein Viertel hieß Englert, der Rest Hasenstab.

Hundert Jahre Einsamkeit. Das müsste hier einer schreiben können über den Spessart, eine Saga, wie sie Marquez über das südamerikanische Macondo schrieb, in dem ewig der Regen fällt und eine Generation der Familie Buendia der anderen folgt, fast ununterscheidbar. Der Wald des Spessart bot diese Menschen verschlingende Ewigkeit, die Buendias hießen hier Kunkel und der Regen fiel jetzt als Schnee. Aber Jo war leider kein Literaturnobelpreisträger, sondern ein gewöhnlicher Journalist, und sollte eine überschaubare Geschichte abliefern für eins dieser geographischen Magazine, in denen die Welt immer ein Tick zu schön war und die Fotos eine sperrige Realität ästhetisch einfroren. ›Deutschland, ein Wintermärchen‹ war das Thema der Ausgabe, frei nach Heinrich Heine. Der gute Heine wäre wieder mal um seinen Schlaf gebracht, denkt er an Deutschland in der Nacht, denn es ging nicht um Politik, sondern um Touristik. Unterhalb des Friedhofs zwängten sich zwischen den Waldhügeln die Ortschaft Heigenbrücken, die Straße und die Eisenbahn das Tal entlang. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Sonderzüge hier angekommen voller Kumpel aus dem Ruhrgebiet. Doch nun standen die Fördertürme still, und keine Berufsgenossenschaft bezahlte für die Erholung der Staublungen. Die Pensionen und Hotels mussten sich neu erfinden, wenn sie nicht völlig aufgegeben hatten.

Eine Krähe stakte den Weg entlang, breitbeinig und steif wie eine hüftkranke Alte. Die Flocken glitten über ihr schwarzes Gefieder, ihre Krallen kritzelten die immer gleiche vergängliche Hieroglyphe in den Schnee. Sie hüpfte auf eine Umfassung und hackte in das Wachs eines Grablichtes. »Irgendwie findet sich hier immer was zum Überleben«, sagte Jo halb zu ihr, halb zu sich selbst. Sie wandte den Kopf und sah ihn mit funkelnden schwarzen Äuglein an. »Heißt du auch Kunkel?«, fragte Jo.

Sein Handy klingelte. »Ich bin auf dem Weg nach Rothenbuch«, hörte er Marion. »Können wir uns in einer halben Stunde in meinem Hotel treffen?«

Jo erhob sich, entzifferte auf dem Weg zum Ausgang noch einige Namen, die das Schicksal hierher versprengt hatte: Ötting, Kaiser, Mergner, Jürgens. Doch das Grab, das er suchte, fand er nicht.

*

Jo hatte sich Tee mit Rum bestellt. In seinem Hals kratzte es, und er hätte am liebsten seine Mütze aufbehalten, weil es in seinen Stirnknochen dumpf herumzog. Marion hatte sich einen Weißwein genehmigt und tippte durch ihren Kalender im Smartphone. Als Jos Tee kam, blickte er missmutig auf das kleine Gläschen Rum. »Ich war mal im Januar auf Amrum«, sagte er. »Die dort wissen, was sich gehört. Ich hab einen Grog bestellt, und sie haben mir eine Tasse heißes Wasser gebracht und eine ganze Flasche Rum.«

»Januar auf Amrum? Was macht man im Januar auf Amrum?«, fragte Marion.

»So was Ähnliches hat mich die Zimmerwirtin hier auch gefragt, als sie gehört hat, dass ich am Alpenrand wohne: ›Ja, was wolle Se dann im Spessart?‹« Jo gluckste. Er hatte eine Ferienwohnung gebucht, Hotelzimmer waren ihm zu eng, besonders wenn seine Frau dabei war.

»Na gut«, meinte Marion. »Was machen wir also hier?«

»Dasselbe wie auf Amrum: Rum trinken«, antwortete Jo und kippte das Gläschen in den Tee. »Der Winterurlaub lebt vom Kontrast von drinnen und draußen. Drinnen muggelig, draußen Väterchen Frost; drinnen der heiße Rum, draußen mahlen die Eisschollen an den gefrorenen Dünen entlang, ein seltsames Geräusch. Meine Frau und ich haben eine Vorliebe für seltsame Winterurlaube. Letztes Jahr waren wir im Winter in Marienbad. Man liegt da in den heißen Badewannen, und draußen fallen im Tauwetter riesige Eisbrocken von den steilen Gauben der Gründerzeithotels; man muss tunlichst in der Mitte der Straße laufen, sonst wird man erschlagen. Es war der gefährlichste Urlaub meines Lebens.«

Ein winziges Zwinkern begleitete die Geschichte. Mit seiner Knollennase und dem angegrauten Haarkranz erinnerte er Marion an ihren Großvater, der seine Enkelin auch in übertragenem Sinn gerne auf den Arm genommen hatte. Aber das sagte sie nicht, Herren seines Alters waren nicht unbedingt glücklich über Vergleiche mit Großvätern. »Und die Räuber im Spessart? Nicht gefährlich? Wir könnten das Räuberdiplom machen?« Man konnte das tatsächlich buchen: einen Räuberüberfall mit anschließendem Gelage und dem Verleih einer Urkunde.

Jo starrte sie an. Nahm sie ihn jetzt ihrerseits auf den Arm? »Extrem gefährlich, stimmt«, sagte er schließlich. »Man kann an einer Schwachsinnsallergie sterben.«

Marion lachte, und Jo schmunzelte zufrieden. Das sah nach erträglicher Teamarbeit aus. Es war ihm leichtgefallen, ihr das Du anzubieten. Er kannte einige von Marions Fotoarbeiten, doch ihr selbst war er bislang nicht persönlich begegnet. So hatte er von den raffinierten Bildern auf eine sensible Künstlerin geschlossen und war überrascht, eine muskulöse junge Frau anzutreffen, die unkompliziert, ja fast naiv wirkte. Er hätte sie normalerweise eher für eine Skirennläuferin gehalten. Vielleicht hatte es Van Gogh gereicht mit psychischen Problemen und abgeschnittenen Ohren und er hatte sich zur Abwechslung in eine robuste Hülle inkarniert.

»Du könntest eine Fotoserie über die Weihnachtsdekos hier machen«, schlug Jo vor. »Das wäre extrem farbenfroh und ergiebig. Jedes Haus hier hat mindestens einen Schubkarren voll Glaskugeln und Sterne an der Haustür.«

»Oh ja, Spessarter lieben Dekos. Du müsstest mal im Herbst herkommen«, sagte Marion. »Um die Häuser sind so viele Zierkürbisse, da schaut nur mehr das Dach raus.«

Jo musterte das Restaurant. »Hier herin, zum Beispiel, sind sie auf einen Rekord aus. Das fällt mir schon deshalb auf, weil ich die Dekorationen in Gaststätten zum Alzheimer-Training benutze.«

»Zum was?«

Jo verfluchte sich ein bisschen. Da war er mit einer reizenden jungen Dame unterwegs und hatte nichts Besseres zu tun, als ihr seine Altherren-Ängste zu servieren. Aber jetzt war es schon zu spät.

»Aufmerksamkeitstraining.« Jo schloss die Augen. »An welche Dekos kann ich mich erinnern? Auf dem Sims des Kachelofens: ein Weckglas mit drei roten Glaskugeln darin, dazwischen hineingesteckt ein kahler Ast, daran hängen silbern angesprayte Holzsternchen, daneben zwei kleine Kissen bestickt mit Weihnachtsbäumen, eine Bocksbeutelflasche als Uhr, dann ein Rentier aus verrostetem Blech mit Kerzen auf dem Geweih.« Jo wurde schon langsamer. »Dann, neben dem Kachelofen, ein Zimmerbrunnen mit einer Art Hirtenbuben, alles von unten beleuchtet … Jetzt weiß ich nichts mehr.« Jo öffnete die Augen.

»Zwei Wollschäfchen hast du vergessen«, sagte Marion.

»Mist.«

Marion lachte. »Ich hätte nicht die Hälfte gewusst.«

»Billig«, dachte Jo. »Alter Mann fischt nach Komplimenten.«

»Aber jetzt mal ohne die Dekos: Es ist hier wirklich nichts los in der Jahreszeit«, beschwerte sich Marion. »Ich bin in Wertheim aufgewachsen, ich kenn doch die Gegend. Sogar Mespelbrunn ist geschlossen.«

»Zumindest rein kommen wir nicht«, stimmte Jo zu. »Meine Frau hat eine Einladung auf Burg Wildenstein. Sie hat auf einem Seminar eine eigentümliche Person kennengelernt, die dort wohnt. Leider nichts für den Artikel, die Burg ist Privatbesitz und nicht zugänglich.«

Wenn er mehr Zeit hätte, Menschen näher kennenzulernen, ihr Vertrauen zu gewinnen, die kleinen, leisen Dinge zu sehen und die großen alten Muster zu erkennen. Dieser Wald im Winter, er versteckte seine Geheimnisse in den Knospen, wer eben nur so durchfuhr, dem zeigte er eine riesige kalte Schulter. Drei bezahlte Tage, das hieß Termine, immer mit Leuten unterwegs sein, die ihm dieses sagten oder jenes, und er hatte keine Gelegenheit zu spüren, was sie ihm nicht sagten. Jo wollte deshalb mit seiner Frau noch eine Woche länger bleiben, bevor sie dann zum Skifahren gingen. Birgit hatte auch Arbeit dabei: Sie musste die Fragebögen der psychosomatischen Klinik, in der sie arbeitete, neu formulieren. Im Grunde betrieben sie beide als Urlaub getarnte Selbstausbeutung.

Jo ging mit Marion das Programm durch: Wanderführer zu Naturschutzgebieten und durchs Hafenlohrtal, den Main entlanggondeln nach Wertheim mit Stadtführung, natürlich Mespelbrunn wenigstens von außen und die Wallfahrtskirche Hessenthal, Termin im Spessartmuseum in Lohr. Er hatte die Stationen in sein Notizbuch gekritzelt und fügte sie zu einer provisorischen Landkarte. Als Zugabe könnten sie in der folgenden Woche noch in den hessischen Teil des Spessart fahren, obgleich Marion als gebürtige Wertheimerin sofort behauptete, das sei gar kein richtiger Spessart.

»Und natürlich«, meinte Jo verträumt, »sollten wir uns noch in die berühmte Lohrer Weinstube hocken, wo die Fabulologen tagen.«

»Wer?«

»Fabulologen. Ich glaube, das sind Leute, die beweisen, dass Märchen eigentlich wahr sind.«

»Ah!« Marion lächelte. »Da passen wir ja wunderbar hin. Vielleicht können wir von denen was lernen.«

*

Es war um die Jahreszeit noch dunkel, und der Techniker schaltete die Lampen ein, um den Inhalt des Treibgutcontainers zu inspizieren. Er war schon ziemlich voll, aber vielleicht reichte die Kapazität noch einen Tag, wenn er den Inhalt etwas glatt zog. Er wollte sich schon abwenden, um den Rechen zu holen, als er genauer hinschaute: Zwischen Ästen und Bretterstücken leuchtete etwas hellgrün. Es war ein Jackenärmel. Doch er war nicht leer. Eine weiße Hand ragte heraus. Der Techniker zog die Luft scharf ein, schaute noch einmal hin und hoffte, dass er sich getäuscht hatte. Hatte er aber nicht. Er konnte unter dem Gewirr von Ästen den Rest der Jacke ausmachen und einen Kopf, an dem nasses Haar klebte. Er nestelte sein Handy aus der Tasche und telefonierte. Dann stieg er langsam hinauf zum Parkplatz und wartete. Mit dem, was er herausholen musste, wollte er nicht allein sein.

Das Rätselmärchen

Jo saß beim Frühstück, als die Polizeisirenen heulten. Er nahm seine Tasse, trat ans Fenster und schob die Stores zurück. Er war nicht der Einzige, stellte er fest, ganz Rothenbuch klebte an den Scheiben. Zwei Streifenwagen kamen die Hauptstraße entlang, bogen in das Tälchen der Wärterstraße und beschleunigten hoch in Richtung der Brennholzlager am Waldrand. Als Lokalredakteur wäre Jo wohl hinterhergefahren, aber die Zeiten waren vorbei. Er hatte den Termin in Gemünden, ein Naturparkführer erwartete ihn. Er ließ die Stores zurückfallen, schluckte mit dem Rest des Kaffees ein Aspirin und stellte seine Tasse in den Ausguss. Dann öffnete er leise die Tür zum Schlafzimmer. Birgit schlief immer noch, selbst die Sirenen hatten sie nicht aufgeweckt, wahrscheinlich hatte sie nachts noch ewig lang gelesen. Über dem Bett hing ein Bild von einer Alpenlandschaft mit Kapelle und Bergbach, dahinter Felsgipfel. »Ja, was wolle Se denn im Spessart«, sagte Jo zu sich selbst und ging seine Schuhe anziehen.

Am Fuß der Treppe erwartete ihn seine Zimmerwirtin, Frau Gern. »Des is bestimmd weche die junge Loit«, erklärte sie eifrig und ungefragt. »Wisse Se, die von Plännetgad am Campingplatz. Die sinn de ganze Tach im Wald unnerwechs und wolle die Buche schütze. Da werds en Ärcher gebbe mit de Waldabeiter oder so. Meine Güdde, wird doch nix Ernstes passiert sei.«

»Was für Buchen schützen?« Jo war verwirrt. »Am Campingplatz? Im Winter?«

»Ja gell, i habs garnet mit aaschaue gekönnt, in die Zelde, bei der Kält. Ich hab dene scho mei Feriewohnung aabodde. Das war bevor Se aagrufe habbe«, fügte sie verlegen hinzu, »aber stelle Se sich vor, die dürfe ned. Die Woch sin zwaa von denne am Montach zum Fersehgucke bei mir bliebe. Lustische Kerlsche. De anner Tach sin se rausgfloche ausm Cämp. Na ja. Jetz bring ich d’ jung Leut wenichstens en Kuche vorbei.«

Sie seufzte. Ihre ganze Gestalt von den warmen Filzhausschuhen über die dicken Strümpfe, die Kittelschürze bis hinauf zu den grauen Dauerwellen war ein Monument hausfraulicher Sorge.

»Bring du denne nur en Kuche. Wenn die dann en Nationalpark hier mache, dann kannst schaun, mit was du dein Herd eischürst«, ließ sich plötzlich die grantige Stimme des Ehemanns durch die offene Wohnungstür vernehmen.

Die Wirtin machte kehrt. »Ach was«, gab sie zurück. »Die habbe si wenichstens für mein Kuche bedankt, bei dir haaßt’s: Nix gsacht, ist gnuch globt.« Frau Gern machte die Tür zu und Jo stand allein im Flur, in der Gesellschaft eines holzgeschnitzten Mönches mit Weinfass und eines schlafenden Gipsengelchens zwischen den Kakteen auf dem Fensterbrett.

PlanetGuard war Jo natürlich ein Begriff. Er assoziierte mit dem Namen Helden, die mit dem Schlauchboot unter Walfangschiffen einherjagten und sich im Regenwald den Bulldozern der Minengesellschaften in den Weg stellten. Letztes Jahr war bei Auseinandersetzungen in Kolumbien eine europäische Aktivistin ums Leben gekommen, erschossen oder von einem Bulldozer überrollt, ziemlich scheußlich jedenfalls. Es hatte einen solchen Medienaufstand gegeben, dass die Regierung ein Moratorium verkündete, zumindest bis zur nächsten Wahl. Und nun saßen die hier im Winter am Campingplatz, durften in keine Ferienwohnung und prügelten sich im deutschen Wald mit der Polizei herum? »Ja was wolle se denn im Spessart«, murmelte Jo schon zum zweiten Mal an diesem Tag.

Marion kam vom Hotel gefahren, und Jo faltete sich auf ihren Beifahrersitz.

»Hast du die Polizei gehört? Zugehen tut’s hier!« Jo schaute auf die Uhr. »Wir hätten noch eine Minute. Weißt du, wo der Campingplatz ist?«

Marion wusste es nicht, aber auf dem Weg zur Staatsstraße sahen sie rechtzeitig das Schild, das in den Heigenbrücker Weg zum westlichen Dorfrand wies. Nach 300 Metern standen sie vor dem Maschendrahtzaun. Ein großes Transparent war daran befestigt mit der Aufschrift ›PlanetGuard‹ und dem Logo der Organisation, einem Adler über der Erdkugel. Etwa 15 Zelte in verschiedenen Größen und Farben gruppierten sich auf der Wiese, die Planen bestäubt mit dünnem Schnee. Von den Zelten durch ein begradigtes Bächlein getrennt bewachte ein langes einstöckiges Holzhaus den Platz. Die Fensterläden waren geöffnet, aus seinem Schornstein rauchte es. Gleich hinter der Einfahrt zum Gelände, auf dem Parkplatz neben dem Holzhaus stand ein Bürocontainer. Die Tür öffnete sich, zwei junge Leute in hellgrünen Überjacken kamen heraus und gingen über ein schmales Brücklein zu den Zelten.

»Wie war das noch mal mit diesem Winterurlaub und dem Kontrast zwischen drinnen und draußen?«, fragte Marion.

»Kein Kontrast, kein Urlaub«, Jo zuckte die Schultern. »Ich frag mich aber, wieso in aller Welt die nicht in die Ferienwohnungen dürfen.«

»Dürfen sie nicht?« Marion war verblüfft.

»Sagt meine Zimmerwirtin.«

»Hm. Keine Privilegien für Einzelne. Untergräbt die Moral der Truppe. Außerdem«, Marion kniff die Augen zu prüfenden Schlitzen, »Schnee auf den Zelten, das gibt wunderbare Fotos, eine klare Botschaft.«

»Von wegen Expeditionslager, Entbehrungen für ein hohes Ziel?«

»Genau. Es gibt kaum ein besseres Bild.« Sobald es um Bilder ging, war Marion alles andere als naiv.

Jo nickte. »Bloß welches hohe Ziel? Die werden es uns sicher gerne erklären. Jetzt erst mal unsere kleinen Ziele.«

Marion wendete den Wagen, fuhr zurück auf die Hauptstraße und durch den Wald, dessen silberne Stämme ihren Weg begleiteten. Ein leichter Wind staubte den Reif von den Ästen und erfüllte die Luft mit glitzernden Kristallen.

*

Bei Gott!«, sagte Flambeau, »das ist wie im Märchenland.«

Pater Brown setzte sich im Boot kerzengerade auf und bekreuzigte sich. Seine Bewegung war so jäh, dass sein Freund ihn mit mildem Erstaunen fragte, was denn los sei.

»Die Leute, die mittelalterliche Balladen schrieben«, antwortete der Priester, »wussten mehr über Märchenwesen als Sie. Im Märchenland ereignen sich nicht nur nette Dinge.«

»Ach Unfug!«, sagte Flambeau. »Unter einem so unschuldigen Mond können sich nur nette Dinge ereignen. Ich bin dafür, dass wir weiterfahren und nachsehen, was da wirklich ist. Wir können sterben und vermodern, eh wir noch mal so einen Mond oder eine solche Stimmung erleben.«

»In Ordnung«, sagte Pater Brown. »Ich habe nie gesagt, dass es immer falsch ist, ins Märchenland zu gehen. Ich habe nur gesagt, dass es immer gefährlich ist.«

Birgit legte ihre Lektüre weg und beschloss, aufzustehen. Sie kannte die Geschichte ohnehin, wie alle Geschichten von Pater Brown, und dennoch hatte sie ihre Lieblingssammlung in die Ferien mitgenommen wie einen alten Freund. Wenn das Märchenland gefährlich war, dann lebte jetzt nicht nur Jo gefährlich, sie würde heute auch einen gefährlichen Ausflug machen. Die Fragebögen und Statistiken der Klinik konnten warten.

Zunächst aber rief sie sich energisch zur Ordnung: Sie rollte eine Yoga-Matte aus und durchlief ihre Asanas, wobei sie Gelegenheit fand, den Lack auf ihren Zehennägeln zu inspizieren. Er war noch in einem akzeptablen Zustand. Dann begab sie sich in die Küche. Während sie den Kaffee durchlaufen ließ, genoss sie den Ausblick aus dem Fenster. Ein makellos eingewinterter Gemüsegarten erstreckte sich zwischen dem Küchenfenster und der Straße, die Beete waren schnurgerade und mit Platten eingefasst, ein Vogelhäuschen stand da, mit Tannenzweigen begrünt, und ein Tomatengewächshaus, verziert mit einer kleinen, auf einem Besenstiel reitenden Hexe. Birgit dachte an ihren eigenen Garten, in dem die dürren Stauden aus dem Schnee staken und die Himbeersprösslinge kreuz und quer herummarschierten, uneins darüber, nach welcher Richtung sie sich schneller ausbreiten wollten. Seufzend ließ sie die Stores zurückfallen und ging mit der Kaffeetasse ins Wohnzimmer.

Das Wohnzimmerfenster öffnete sich auf der anderen Seite des Hauses auf eine Terrasse, bestückt mit einem steinernen Grillofen und eingefasst mit Wagenrädern. Birgit ließ sich in einen plüschigen Polstersessel nieder, den sie zwar selbst niemals gekauft hätte, dessen Gemütlichkeit sie aber gerade deswegen genoss. Der Computer stand schon auf dem Wohnzimmertisch, ihre Arbeit wartete. Die Fragebögen für die Patienten gingen immer noch von der Idealfamilie aus: Vater, Mutter, Geschwister. Sie wollte und musste Raum schaffen für das, was die Patienten mitbrachten, vom Halbgeschwister bis zur Samenspende. Doch die Urlaubsstimmung setzte sich durch. Sie nahm das Mobiltelefon zur Hand, um ihren Besuch in Wildenstein anzukündigen. Es meldete sich ein Mann, und der durchkreuzte ihr Vorhaben.

»Es tut mir leid, meine Schwester ist nicht zu sprechen. Um genau zu sein: Sie wird seit zwei Tagen vermisst.« Das Telefon fror an Birgits Ohr fest. Die Welt schien für einen Moment unwirklich, bis sie die Information irgendwie in die Realität einordnen konnte. Aber selbst dann wusste sie zunächst nicht, was sie darauf antworten sollte. »Mein Gott, das ist ja schrecklich!«, brachte sie schließlich heraus.

»Das ist es«, sagte Philipp von Wildenstein knapp. »Waren Sie mit ihr verabredet? Sie hat vom Besuch einer Psychologin gesprochen.«

»Ja, das bin ich, damit hat sie wohl mich gemeint.«

»Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie dennoch kämen? Vielleicht könnten Sie in gewisser Weise behilflich sein.« Er stockte, wahrscheinlich, weil er merkte, dass sich seine Bitte anhörte, als brauche er eine Psychologin für sich selbst. »Meine Schwester hat etwas schriftlich hinterlassen, was vielleicht von Nutzen sein könnte, sie zu finden. Nur verstehe ich es nicht. Es fällt eher in Ihr Metier.«

Dass der von Wildenstein die Hinterlassenschaft seiner Schwester nicht verstand, konnte Birgit gut nachvollziehen. Ob sie ihm allerdings behilflich sein konnte, bezweifelte sie. Sie hatte Elisabeth von Wildenstein auf einem Seminar des C. G. Jung Institutes kennengelernt. Die Frau hatte sich dort mit den alten Granden der Märcheninterpretation auf eine höchst erfrischende Weise herumgestritten. Gleichzeitig war es unmöglich, zu begreifen, von was sie im Grunde eigentlich redete. Birgit war nicht sicher gewesen, ob sie etwas wirr im Kopf war oder von einem Gedankengebäude ausging, das so ungewohnt war, dass man sich länger damit beschäftigen musste – was unter Umständen ziemlich auf dasselbe hinauslief. Und weil sie sie nett fand und neugierig war, hatte sie ihre Bekanntschaft gemacht.

»Wenn Sie glauben, ich kann Ihnen in irgendeiner Weise helfen, komme ich selbstverständlich«, antwortete Birgit schließlich. »Nur versprechen Sie sich bitte nicht zu viel davon.«

*

Der Schnee war nicht tief. Jo und Marion hatten den Wanderweg verlassen und duckten sich hinter dem Führer her unter den Zweigen durch. Vermooste Stämme lagen auf der Erde wie schlafende Tiere. Der Wald wurde wieder lichter, die Bäume älter, schließlich erreichten sie den höchsten Punkt ihrer Wanderung. Der hohe Knuck hatte keinen eigentlichen Gipfel. Ein Steinmännchen stand im Wald und markierte den Punkt, der auf der lang gezogenen Kuppe wahrscheinlich der höchste war. Rings erhoben sich die grauen Buchen und einzelne gedrungene Eichen. Mit ihren dicken, krummen Ästen sahen sie für Jo aus wie jene umgedrehten Wurzeln, die sein Vater zur Dekoration der Weihnachtskrippe verwendet hatte. Weil die Bäume kein Laub trugen, konnte man ein wenig in die Ferne sehen, und die Ferne war Hügel nach Hügel kahles Gezweig, ein struppiges Fell der Erde.

*

Wildenstein lag im Westen des Spessart, wo der Wald allmählich zurücktrat und den Dörfern mehr Raum ließ. Auf dem letzten Kilometer oberhalb von Eschau erlaubte er sogar eine Fernsicht über die Landschaft mit Feldern, Wiesen und auch einem versprengten Weinberg, ein trotz der winterlichen Stimmung geradezu liebliches Panorama. Doch Burg Wildenstein legte darauf keinen Wert. Sie hatte sich am steilen Ende eines Tälchens in die bewaldete Hügelflanke eingegraben und sich mit einem Mantel von Sandsteinfelsen und Bäumen umgeben. Einige Häuser hatten sich zu ihren Füßen niedergelassen und unterhielten eine Nabelschnur von Wiesen, die sie mit der Außenwelt verband.

Unterhalb der Burg verbreiterte sich die Zufahrt zu einer ebenen Fläche mit einem Blockhaus und einer Feuerstelle. Birgit wollte schon parken, als sie sich doch ein Herz fasste und ihr Auto auf die Rampe lenkte, die durch einen alten Zwinger aufwärts in den Burghof führte. Konnte sie jetzt als persönlicher Gast da hineinfahren oder würde sie in einem Blumenbeet landen und hochnotpeinlich rückwärts wieder hinausrangieren müssen? Sie kam nicht in die Verlegenheit. An der Innenseite der Mauer gab es einen Kiesplatz, auf dem ein klappriger VW-Bus stand, neben dem sie parkte. Dass es so ein Ding überhaupt noch gab? Als sie ausstieg, sah sie an seiner Frontseite ein großes spiegelverkehrtes KANZLEI aufgeklebt, genau in der Schrift, in der sonst POLIZEI auf den Polizeibussen stand. Nachdem sie dies amüsiert zur Kenntnis genommen hatte, schaute sie sich weiter um. Nach Norden schloss sich ein Gärtchen an mit einem Schuppen, der sich an einen alten Mauerturm anlehnte. Eine riesige Linde markierte den Zugang zum westlichen Hof, der sich ein klein wenig vornehmer aufführte: In seiner Mitte stand ein winterlich verschalter Springbrunnen. Die Burgmauer säumten dort eine kleine Kapelle und Dienerhäuschen, nach Süden schloss der Palas aus rotem Sandstein die Burg nach außen ab. An seiner Tür gab es keinen Klingelknopf, nur einen Türklopfer in Form eines Löwenkopfes. Wieder war Birgit unsicher: Sollte sie jetzt mit diesem Ding da klopfen? Und was waren das für Leute, die ihren eigenen Mauerring hatten und darin ihre eigenen Fettnäpfchen aufstellen konnten, in die sie vielleicht hineintrat? Irritiert griff sie nach dem Klopfer, doch die Tür ging schon auf.

Philipp Freiherr von Wildenstein war ein kräftiger, Mann, mehr breit als hoch. Sein Händedruck war entsprechend. »Frau Murmann. Danke, dass Sie gekommen sind.« Sein Gesicht war keineswegs lang und aristokratisch, sondern knochig und wegen der starken Augenwülste von Natur aus finster. Er trug eine staubige alte Hausjacke, an der kleine spiralförmige Holzspäne hingen. Er bemerkte Birgits Blick. »Ich war beim Drechseln. Es ist eine sehr beruhigende Beschäftigung. Und Beruhigung kann ich derzeit brauchen.«

Er half ihr, den Mantel abzulegen. Eine Haushälterin erschien. »Frau Murmann, das ist Frau Heinrich«, sagte der Wildensteiner und: »Martha, Frau Murmann und ich setzen uns in die Bibliothek. Möchten Sie einen Tee?«, fragte er Birgit. Sie wollte keinen. »In die Bibliothek«, dachte sie. »Irgendwie bin ich durch eine Zeitschranke gefahren, dahin, wo es Haushälterinnen und Bibliotheken gibt.« Der Wildensteiner wandte sich schon zum Gehen, als ihn ein Blick von Frau Heinrich festnagelte. »Oh, die Jacke«, sagte er, nahm sie ab und warf sie auf einen Haken.

Gut. Es war also die Frau Heinrich, die hier sagte, wo es langging. Birgit fühlte sich sofort etwas entspannter in der Gesellschaft des Freiherrn.

Sie durchquerten ein Speisezimmer mit gewaltigen Deckenbalken und handgemaltem grünem Rankenwerk auf dem Putz, passierten einen großen Ofen und gelangten durch eine Flügeltür in einen Raum, dessen Wände bis obenhin von Bücherregalen gesäumt waren. Wie Birgit bemerkte, waren es ganz verschiedene Bücher, es gab nur wenige gleichförmige Buchrücken von Gesamtausgaben. Ein Schreibtisch stand da mit PC und Telefon, sowie ein Rauchertischchen mit zwei lederbezogenen Sesseln und einem kleinen Sofa. In der Laibung eines Fensters lehnte ein junger Mann. Für einen Moment verschlug es Birgit die Sprache, denn ihre Zeitreise ging weiter. Dieses Wesen schien direkt einem Dickensroman entsprungen zu sein: Er hatte extrem dichtes, braunes Haar, das er halblang und in der Mitte gescheitelt trug, eine Brille mit Rundgläsern und Goldrand sowie einen Schnurrbart. Das Kostüm vervollständigte ein blütenweißes Hemd, eine Weste und – tatsächlich – eine Fliege. Er kam auf sie zu und gab ihr die Hand. »Sebastian Pfeiffer, mein Patensohn«, stellte ihn der Freiherr vor. »Sebastian, das ist Frau Murmann.«

Birgit vermutete, dass ihm der Bus gehörte, aber sie fragte nicht. Sie setzten sich, Sebastian Pfeiffer nahm wieder seinen Platz am Fensterbrett ein. Von Wildenstein beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie, senkte den Kopf und schwieg. Er schien sich zu konzentrieren. Birgit wartete. Schließlich schaute er sie an: »Ich habe Sie gebeten, zu kommen, weil Sie die Arbeit meiner Schwester kennen.«

»Ich habe versucht, mich einzuarbeiten, aber ob ich diese Landkarte der Märchen ganz begriffen habe, weiß ich nicht. Es scheint so etwas wie ihr Lebenswerk zu sein. Warum fragen Sie danach? Hat es mit Elisabeths Verschwinden zu tun?«

Der Wildensteiner nickte. »Wahrscheinlich. Sie ist von dieser Arbeit besessen. Vor sieben Jahren fing das an. Vorher hat sie ein wenig Volkskunde betrieben, ein Aufsatz hier und da über die Sagen des Spessart etc. Dann hat sie eine Arbeit verfassen wollen über den Wald als Symbol in den Märchen.«

Birgit beschloss, die Frage zu stellen, die sie Elisabeth erspart hatte: »Hat sie irgendeine Ausbildung in der Sache? Psychologie oder dergleichen?«

Der Freiherr schüttelte den Kopf. »Sie ist eine Dilettantin im besten und schlechtesten Sinn des Wortes.«

»Sie betreibt das als Hobby?«

Von Wildenstein zuckte die Schultern. »Sie betreibt ihr Leben als Hobby. Wenn ihr die Apanage zu knapp wird, chauffiert sie Taxi. Sie denkt, es ärgert mich, aber es ist mir wirklich wurscht.« Er lächelte kurz. »Jedenfalls. Sie hat diese Arbeit angefangen, zuerst so nach Carl Gustav Jung, der Wald als Archetyp etc. Dann hat sie festgestellt, dass das nicht so klappt, und dann ging es weiter und weiter.« Von Wildenstein seufzte.

»Sie hat sich mit Lévi-Strauss befasst und seinen strukturalistischen Analysen der Mythen«, nahm Birgit den Faden auf.

»Genau«, bestätigte der Freiherr. »Der Franzose mit der dicken Brille. 100 Jahre alt ist er geworden, und als er gestorben ist, war es auch schon längst rum mit seinem Strukturalismus, aber meine Schwester hat das irgendwie nicht so mitbekommen. Unsere Bibliothek ist nicht unbedingt auf dem neuesten Stand.«

Dass die Abgelegenheit der Burg mit ihrer Bibliothek sozusagen die Voraussetzung für die seltsame Arbeit der Elisabeth von Wildenstein gewesen war, leuchtete Birgit ein. »Deshalb also ist sie auf die Idee gekommen, die Märchenlandschaften zu kartieren. Sie hat den Weg der Märchenhelden nachgezeichnet, wann sie auf ihrer Reise an ein Wasser kommen, wo der Wald auftaucht und wann das Schloss etc. Und es ist ja eine Struktur rausgekommen. Eine Art Globus.«

»Vierdimensional«, sagte der Freiherr düster. »Sie hat doch tatsächlich irgendeinen gottverlassenen Mathematiker dazu gebracht, ihre verwurstelten Zeichnungen anzuschauen.«

»Und was hat das alles mit ihrem Verschwinden zu tun?« War sie in ein vierdimensionales Loch gefallen?

Der Freiherr seufzte. »Nun, die Zeiten sind hart für Privatgelehrte. Ist ja nicht mehr so wie bei Darwin, als man im Stübchen saß und mit der Royal Society korrespondierte. Da hat sie sich eine …«, er hielt inne, »wirklich …«, er pausierte noch einmal, »… bescheuerte PR-Aktion einfallen lassen. Kennen Sie Geocaching?«

»Diese Schatzsucherei mit GPS-Geräten?«

»Ich fürchte, an dieser Idee bin ich nicht unschuldig«, ließ sich jetzt das Dickenswesen vernehmen. »Es ist mein Steckenpferd, sie hat es durch mich kennengelernt. Nun ja, Geocaching Schatzsuche zu nennen, ist ein wenig übertrieben; normalerweise sind das keine Schätze. Es sind einfache Logbücher, in die der stolze Finder dann seinen Namen einträgt. Oder wasserdichte Dosen, in denen Kleinigkeiten drin sind wie Schlüsselanhänger oder dergleichen. Man kann dann einen rausnehmen und etwas anderes dafür hineinlegen. Und es gibt diese Mystery-Caches, das sind Schnitzeljagden mit Rätseln.«

»Meine Schwester wollte – will einen solchen Mystery-Cache legen, den man nur finden kann, wenn man weiß, wie dieser Märchenglobus funktioniert«, fuhr jetzt der Freiherr fort.

»Das ist aber eine nette Idee!«, meinte Birgit.

»Sehr nett.« Von Wildenstein stand abrupt auf, wandte sich zum Fenster und schaute in die Lärchen, die winterkahl wie die Skelette riesiger Wichtelmützen am Rand der Burg standen. »Besonders nett ist, dass sie einen echten Schatz verstecken wollte. Ein Familienerbstück, das sogenannte Waldherz. Es ist ein herzförmiger Smaragd in Eichenholz und Gold gefasst, ein sehr ungewöhnliches Stück.« Wildenstein drehte sich um. »Kein normaler Mensch befasst sich mit ihrem Irrsinn, wenn er dafür nur einen Schlüsselanhänger findet, verstehen Sie? Ich habe versucht, ihr das auszureden. Erstens wird niemand aus Liebe zur Erkenntnis suchen, sondern nur aus Gier, zweitens wird sie sich in der akademischen Welt mit so was endgültig unmöglich machen. Wissen Sie, was sie mir geantwortet hat?«

»Was?«

»Aber es macht mir Spaß.« Von Wildenstein schnaubte.

Birgit unterdrückte ein Lächeln. »Und dieser Spaß, was hat er damit zu tun, dass sie verschwunden ist?«

Der Wildensteiner setzte sich wieder. »Sie war unterwegs, um diesen Mystery-Cache zu legen. Und ist nicht zurückgekommen. Man hat ihr Auto an einem Parkplatz der B26 östlich von Laufach gefunden. Suchaktion im Wald vergeblich. Ehrlich gesagt, ich habe so gut wie keine Hoffnung, dass sie noch lebt. Irgendetwas muss ihr zugestoßen sein.«

»Entführung?«

Von Wildenstein schüttelte den Kopf. »Meine Schwester ist nicht mehr in dem Alter, in dem es sich für Perverslinge lohnt, Frauen für längere Zeit im Keller einzusperren. Das ist jetzt nicht sehr galant, aber so ist es. Das Problem sieht eher so aus, dass sie unter Umständen das Waldherz bei sich hatte.«

»Den Smaragd?«

Von Wildenstein nickte. »Es ist nicht mehr im Safe. Doch wie dem auch sei, ich muss sie finden, und wenn es auch nur darum geht, um sie zu begraben.«

»Und wie, meinen Sie, kann ich Ihnen dabei behilflich sein?«

Das Dickenswesen ging zum Schreibtisch und holte ein Blatt Papier. »Wir glauben, wir haben das Rätsel gefunden, das zum ersten Cache führt. Es besteht aus Märchen. Das Papier lag in ihrem Arbeitszimmer neben dem Computer. Wir denken, sie hat es vorbereitet, um es dann in eine Geocaching-Internetseite zu tippen. Wir haben es auch der Polizei gegeben, aber wir glauben nicht, dass sie diese Spur allzu eifrig verfolgen werden. Schon weil wir nicht sicher waren, ob es sich wirklich um das fragliche Rätsel handelt.«

Er gab es Birgit. Es war die Kopie einer handgeschriebenen Seite, verfasst in einer Schrift, die klein und fitzelig war. Birgit überflog das Blatt: »Sehr seltsam. Sieht aus, als wären diese Geschichten aus verschiedenen Märchen zusammengesetzt.«

Ein Telefon läutete. »Entschuldigen Sie«, sagte der Freiherr, ging zum Schreibtisch, hob ab und meldete sich. Eine Zeit lang hörte er zu, dann sagte er: »Ich komme. Die genaue Adresse bitte.« Etwas in seiner Stimme veranlasste Birgit, ihn zu beobachten. Er legte auf: »Die Polizei. Sie glauben, sie haben sie gefunden. Tot. Ich soll sie identifizieren.«

Pfeiffer war sichtlich erschüttert: »Soll ich mitkommen?«

Sein Pate schüttelte den Kopf. »Danke. Das muss ich schon allein.«

Birgit erhob sich. Es war nicht die Zeit, neugierige Fragen zu stellen. »Es tut mir sehr leid. Ich mochte Ihre Schwester. Wenn ich Ihnen irgendwie noch helfen kann? Das Rätsel, ist es noch wichtig?« Sie hielt ihm das Blatt hin.

»Nehmen Sie es mit. Ich rufe Sie an.«

Birgit ging mit dem Freiherrn durch den alten Saal zum Ausgang, und es schien ihr, als treibe sie die Zeit und der Tod aus einer Welt hinaus, die sie gerade erst Willkommen geheißen hatte.

*

Die Pilze waren klein, grau und hart gefroren. Dicht drängten sie sich auf dem umgestürzten Baum. Jo zog einen Handschuh aus und ließ die Finger über die glänzenden Köpfchen gleiten. Sie fühlten sich glatt und freundlich an wie die Tasten eines fremdartigen Instruments. Am selben Stamm hatte sich eine schwarze Flechte mit rotbrauner Spitze gesäumt, als kümmere sie der Winter nicht.

Totholz. Es lag herum oder stand noch aufrecht, bewohnt von Wesen, die ihre Eier und Larven darin versteckten, durchzogen von Pilzen, durchlöchert von Insekten und ausgehöhlt von den Spechten. Die großen Bäume zerfielen zu imposanten Ruinen, die umgehend besetzt wurden von Gewusel und Geflatter aller Art. Jetzt im Winter schwieg das alles.

Jo zog den Handschuh wieder an und schlurfte durch den dünnen Schnee und das rote Laub. Darunter war schwarze Fäulnis.

*

Am Abend spazierte er mit Birgit zum Campingplatz. Im Bürocontainer brannte Licht, aus dem Holzhaus, das sich Freizeitheim nannte, summten Gespräch und Gitarrenklänge. Als sie die Tür öffneten, kamen ihnen Wärme entgegen und ein Sprachengewirr aus Deutsch, Englisch und Spanisch. Birgit, die schweigsam und bedrückt gewesen war, lebte beim Anblick der jungen Leute sichtlich auf. Etwa 20 Männer und Frauen saßen in dicken Pullovern bei heißem Tee und den Reminiszenzen des Tages. Der Gitarrist trug Dreadlocks und schrammelte auf einem ziemlich mitgenommenen Instrument. Eine junge Frau mit Sommersprossen und Norwegermütze summte dazu. Ein schwarzhaariger Hüne tippte auf einem Smartphone herum.

Sie sprachen den Mann an. Er sei aus Hannover, erzählte er. Für zwei Wochen sei er hier, um mitzumachen. Aber wenn sie etwas genauer wissen wollten, sollten sie mit Leo sprechen.

Der Mensch namens Leo war draußen im Bürocontainer und legte die Einsatzpläne für den kommenden Tag fest. An einem der Keyboards kauerte ein Mädchen mit zerzaustem Kurzhaar, ihre Hände verschwanden fast in den langen Ärmeln ihres Pullovers. Sie war dabei, am Bildschirm eine Tabelle mit Daten und Namen zu ergänzen und sie parallel dazu auf einem zweiten Bildschirm in Landkarten einzutragen. Die Luft kam unangenehm warm aus einem elektrischen Heizlüfter.

Birgit wollte bei der Arbeit nicht stören, aber Jo ließ taktisch fallen, dass er für einen Artikel über den Spessart recherchierte. Der Mann gab ihnen die Hand und stellte sich als Leo Sachs vor. »Und das ist unsere Computerdompteuse und Datenfreak Silke Hollander.« Das Mädchen strahlte sie an, nickte und wandte sich wieder den Bildschirmen zu. Sachs angelte eine Mappe aus einem Karton und drückte sie Jo in die Hand: »Da stehen die Grundlagen drin. Sie können sich in die gute Stube setzen, ich komme nach.«

Im Freizeitheim half ihnen der schwarzhaarige Riese, zwischen all den Rucksäcken und Kleidungstücken auf den Bänken einen Platz zu finden, und setzte sich dazu. Er heiße Norbert, erzählte er. Er gehöre zum Voraustrupp, der zuerst die Durchmesser der Bäume mit der Kluppe messe. Nachher komme das Team mit dem GPS-Gerät, das die genaue Position verzeichne. Alle Buchen dicker als 60 Zentimeter wollten sie so erfassen, um sie vor der Säge zu retten.

Die sommersprossige Sängerin kam zu ihnen herüber und fragte, ob sie einen Tee wollten. Sie wollten keinen, und sie schwang die Beine über die Bank, um sich dazuzusetzen. Jo fragte sich, wie es die junge Frau den ganzen Tag in der Kälte draußen aushalten konnte, erinnerte sich aber daran, dass seine Fotografin Marion auch nicht aus Zucker war. Leo Sachs kam herein und setzte sich neben das Mädchen. Er legte den Arm um sie und zog sie an sich mit einer behütenden Geste, die Jos Gedanken mehr oder weniger bestätigten. Die Rolle des Beschützers stand Sachs, er war gut gebaut, und sein Kopf war löwenartig wie sein Name: eine blonde Mähne, ein wachsamer brauner Blick und ein Lächeln, das eine Menge gesunde Zähne zeigte.

»Ich bin noch nicht zum Lesen gekommen vor lauter netter Gesellschaft«, sagte Jo. »jetzt müssen Sie mir erzählen, warum sie seit Neuestem hier und nicht mehr nur im Regenwald herumspringen.«

»Weil wir die Probleme nicht nur dort haben. Im Gegenteil: Wie können wir von den Leuten dort verlangen, ihre Wälder unter Schutz zu stellen, wenn wir es hier nicht tun? Früher war Deutschland zu 90 Prozent von Wald bedeckt, 75 Prozent davon Buchenwälder. Heute haben wir nur noch 4,3 Prozent Buchenwälder. Und nur 0,7 Prozent sind älter als 140 Jahre.«

Die Tür ging auf, Silke glitt herein und suchte sich lautlos einen Platz. In ihrem übergroßen Pullover wirkte sie geradezu zerbrechlich. Jemand schob ihr eine Tasse heißen Tee hin, sie faltete die Hände darum und richtete ihren Blick unverwandt auf Sachs.

»1992 hat es in Rio eine Konferenz zum Schutz der Biodiversität gegeben und einen entsprechenden Beschluss«, fuhr Sachs fort. »Jedes Land sollte eine eigene Strategie dazu vorlegen, und dies hat die Bundesrepublik mit ihrer Biodiversitätsstrategie getan, die sie 2007 beschlossen hat. Und in der steht, dass für den Naturschutz zehn Prozent aller öffentlichen Wälder bis 2020 aus der Nutzung genommen werden sollen. Und da wir in Deutschland die Hauptverantwortung für Buchenwälder haben, müssen das vorrangig Buchenwälder sein, und da vorrangig die ältesten, die wir noch haben.«

Sachs sprach flüssig und leidenschaftlich. Jo nahm an, dass er diese Erläuterungen nicht zum ersten Mal abgab, und war beeindruckt, wie viel Emotion er noch hineinlegen konnte. Auch die Umsitzenden hörten ihm zu, obwohl sie die Geschichte doch sattsam kennen sollten.

»Bayern hat sich schlichtweg geweigert, diese Vorgabe des Bundes auszuführen und ein Konzept vorzulegen, welche Wälder stillgelegt werden sollen. Als wir von PlanetGuard ein solches Konzept erstellen wollten, und uns nach den alten Buchenwäldern erkundigt haben, haben sich die Bayerischen Staatsforsten auf ihr Betriebsgeheimnis berufen und die Daten und Karten nicht herausgerückt. Und das ist umso schlimmer, als dieser Betrieb seit 2005 einem privatisierten Management übergeben wurde, das diese Wälder ausbeutet und industrialisiert.«

Sachs’ Stimme bebte vor unterdrücktem Zorn, der Mann mit der Gitarre hatte sein Spiel unterbrochen, alle hatten dem Sprecher ihre ernsten Gesichter zugewandt.

»Sie vernichten diese alten Wälder systematisch, um sie der Stilllegung zu entziehen. Sie machen Kahlschläge, um radikal die Eiche zu säen, und pflanzen Nadelholz.«

Jo sah, wie alle rundum nickten. Er wollte nachfragen, doch Sachs fuhr schon fort: »Wir von PlanetGuard nun fordern für alle Wälder älter als 140 Jahre einen Einschlagsstopp, bis diese zehn Prozent Stilllegungsflächen feststehen. Und wir unterlaufen die Geheimhaltungspolitik der Staatsforsten, indem wir selbst die alten Wälder kartieren, um sie zu schützen. Wir messen die Dicke der Bäume und legen ihre Position mit GPS-Geräten fest.«

»Können Sie mir denn im Wald solche Flächen zeigen?«, fragte Jo. Eigentlich hatte er im Rahmen seines Wintermärchens gar keinen Raum für den Konflikt, aber es ärgerte ihn sowieso, dass er eine Idylle herbeischreiben sollte.

Sachs schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich muss derzeit das Camp allein führen. Unsere Waldexpertin Valerie Johansen ist diese Woche nicht da, aber Frau Wenzel kennt hier die Wälder wie ihre Westentasche«, er zögerte, lächelte, »oder Rocktasche. Sie wird Sie sicher gerne führen.«

Er stand auf und bedeutete Jo und Birgit, ihm in die nicht allzu große Küche zu folgen. Ein Koch und zwei Köchinnen traten sich dort auf die Zehen, es war das pure Chaos. Eine davon, eine drahtige ältere Dame, war Frau Wenzel. Weil ihre Hände gerade vom Salatwaschen nass waren, gab sie ihnen den Ellbogen.

»Das riecht aber gut«, sagte Birgit. Es gab ein normales Essen und eines veganisch, daher die Anzahl der Köche und Töpfe, erklärte Frau Wenzel. »Sie wollen in den Wald laufen mit mir? Aber gerne. Ich habe aber erst nächste Woche Zeit.« Sie vereinbarte mit Jo, dass sie sich telefonisch verabreden würden.

Birgit und Jo gingen durch das nächtliche Rothenbuch zu ihrem derzeitigen Zuhause zurück. Es war still, hinter den Vorhängen der Häuser schimmerte Licht, ab und zu ratterte ein Rollladen herunter. Auch das Hotel im alten Jagdschloss lag dunkel. Unten im Graben hinter der Mauer gluckerte die Quelle der Hafenlohr.

Jo hing seinen Gedanken nach. Die PlanetGuardler wollten also noch mehr solche Naturschutzgebiete wie das, in dem er heute herumgelaufen war. Oder gleich einen ganzen Nationalpark. Wär ja vielleicht nicht so schlecht. Schließlich sagte er laut: »Da kartieren sie im Wald herum, weil sie die Daten nicht kriegen. Das ist doch nicht strafbar. Wieso ist dann heute früh die Polizei in den Wald gefahren?«

»Ach«, rief Birgit, »da hab ich doch glatt vergessen, zu fragen, ob das wahr ist: Ich war heute einkaufen in dem kleinen Supermarkt bei der Frau Hasenstab. Und die hat den Kunden erzählt, dass sie sich an Container angekettet haben, in denen Buchenstämme nach China verschickt werden. Das halbe Dorf stand in dem Laden.«

Meine Güte«, seufzte Jo. »Ich soll ein Wintermärchen schreiben, und hier tobt der Kampf zwischen Licht und Finsternis.«

Birgit lächelte. »Aber genau das passiert doch in den Märchen, oder?«

*

Vermisste Frau tot im Main.

Eine 60jährige Frau aus Eschau, die seit zwei Tagen vermisst wurde, ist tot an der Staustufe Rothenfels angetrieben. In den Morgenstunden des gestrigen Tages wurde sie bei einer routinemäßigen Kontrolle des Treibgutcontainers entdeckt. Um die Todesursache festzustellen, wurde die Leiche zur Obduktion weitergeleitet.

Wildenstein lag bei Eschau. Das konnte dann die Bekannte von Birgit sein. Wie in aller Welt war die in den Main geraten? Der floss zwar im Bogen um den ganzen Spessart herum, aber deswegen konnte man doch nicht einfach hineinfallen.

Die Meldung war eine eher kleine Notiz am Rande der Zeitung. Den größeren Teil der Seite nahm die Aktion von PlanetGuard ein. Frau Hasenstabs Infobörse war korrekt gewesen: Aktivisten hatten sich an Container gekettet, in denen Buchenstämme nach China transportiert werden sollten. Auf den Transparenten stand: »BAYERISCHE STAATSFORSTEN ZERSTÖREN HEIMLICH ALTE BUCHENWÄLDER« und »VERSCHERBELT UNSERE KÜNFTIGEN URWÄLDER NICHT NACH CHINA.«

Jo faltete die Zeitung und schob sie zu Birgit hinüber, tippte auf die Meldung über die Tote, wollte es aber ihr überlassen, ob sie die Sache in Gesellschaft zur Sprache bringen wollte.

Sie saßen in der dunkel vertäfelten Stube des Lichtenauer Wirtshauses. Hinter ihrem Führer her waren sie das Tal der Hafenlohr entlanggewandert. Der Bach mäanderte durch gelbes Schilf und kleine Wiesen, die stellenweise von Wildschweinen zerwühlt und im Schatten von Raureif bedeckt waren. Die Fotografin hatte die Plätze gesucht, an denen die Sonne auf dem Reif glitzerte, und die Windungen des Baches, an denen die Strömung am Rande unter dem Eis Luftblasen entlang schob. Außer ihrer kleinen Truppe war niemand unterwegs gewesen. Jetzt saßen sie geborgen neben dem Kachelofen, bewacht von einigen ausgestopften Vögeln, einem riesigen Wildschweinschädel und einem dicken Holzengel, der etwas beleidigt auf dem Klavier hockte und sich überlegte, warum seine Flügel zu klein zum Fliegen waren.

»Was halten Sie denn von diesen PlanetGuard-Aktionen?«, erkundigte sich Jo beim Wanderführer. Der zuckte die Schultern und hieb die Gabel in den Salat. Jo war es schleierhaft, wie man von so wenig Kalorien leben konnte. Aber Hubert konnte.

»Na ja«, meinte er, »diese Buchenurwald-Geschichte, die passt uns vom Spessartbund nicht so recht. Für uns ist der Spessart Kulturlandschaft. Ich meine damit nicht nur die Ruinen und Schlösser, die Glashütten oder die Wiesen im Hafenlohrtal. Die Eichen, die sind für uns Spessarter ein Stück Heimat. Die würden aber ohne den Menschen fast alle verschwinden. Ich will damit nicht sagen, dass die Forstwirtschaft hier einen Heiligenschein hat. Aber so einfach gestrickt wie am Amazonas ist die Sache hier auch nicht. In dem Naturschutzgebiet zum Beispiel, in dem wir gestern waren: Als es unter Schutz gestellt wurde, waren da noch fast die Hälfte der Bäume Eichen. Heute geht ihr Anteil allmählich gegen null. Die jungen Eichen brauchen Licht, und die Buchen dunkeln die alle raus. Das könnte einem ja egal sein, aber gerade in diesen alten Eichen hocken Insekten, die Relikte aus den Urwäldern sind.«

Jo war verwirrt: »Wie ist das denn möglich?«

»Die Eichen waren eigentlich zuerst da. Dann ist es zwar kühler geworden und günstiger für die Buchen, aber etwa um 1300 im Mittelalter kam noch mal eine Wärmezeit. Dann haben die Mainzer Kurfürsten für die Jagd, für ihre Hirschen und Wildsäue, möglichst viele Eicheln haben wollen, und deshalb haben sie die Eichen pflanzen lassen.«

»Kann ich den Kurfürsten nachfühlen«, meinte Jo und zerteilte seine Wildschweinbratwurst. »Sie müssen mir beibringen, wie ich im Winter die Laubbäume auseinanderhalten kann. Die Buchen erkenne ich an dem glatten Stamm, die Eichen an dieser Rinde aus lauter kleinen Vierecken. Aber alles andere ist schwierig.« Wahrscheinlich nahm er das zu wichtig. Tucholsky hatte in seiner berühmten Spessartgeschichte technische Details elegant umgangen. In dieser alten Wirtshausstube von Lichtenau hatte er gesessen, gewürfelt und gebechert, was das Zeug hielt, sich darüber ausgelassen, ob der Wein »möpselte« oder nicht, und zum Schluss einige griffige Sätze abgeliefert. »Wenn Landschaft Musik macht: Dies ist ein deutsches Streichquartett«, sinnierte Jo laut. »Das heißt nichts und bleibt doch im Kopf haften. Genial. Was kann ich da liefern? Mit dieser PlanetGuard-Geschichte: Dies ist ein deutsches Hupkonzert. Wie wär das?«

»Unterstehen Sie sich«, sagte Hubert. Marion verschluckte sich an ihrer Schorle, Jo klopfte ihr fürsorglich den Rücken.

»Wir waren gestern Abend noch in diesem Camp und haben nach ihrer Agenda gefragt. Von der Blockade haben sie aber nichts gesagt. Geheime Kommandosache war das wohl.«

»Das wird noch ein langes Gezerre«, sagte der Wanderführer.

Jo grinste. »Weil die Bayern wieder mal in Berlin was abgenickt haben, was sie zu Haus dann nicht machen wollen.«

»Kannst du da mal ein bisschen genauer erzählen?«, schlug Marion vor.

»Lies halt die Zeitung?«

»Geht nicht«, sagte sie. »Ich kann gar nicht lesen.«