Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Nichts ist mehr wie es war. Wie kann es nach dem Schock und nach der Quarantäne weitergehen? In den Wochen der Krise haben sich existentielle Fragen in den Vordergrund gedrängt, einschneidende Anfragen an unser Selbstverständnis und unseren Lebensstil. Was trägt in Zeiten von Unsicherheit, was hilft in der Angst? Wo haben wir unser Maß verloren und uns selbst geschädigt? Wie wollen wir künftig leben? Was sind die wesentlichen Werte: In unserem Alltag? Im Umgang mit einander und der Umwelt? Für uns selber? Die Krise hat uns hart mit unserer Endlichkeit konfrontiert und Ängste geweckt. Aber auch gezeigt, was wirklich wichtig ist. Anselm Grün hat sich im wachen Blick auf die Zeit, im Dialog mit den Menschen und aus der spirituellen Tradition heraus seit langem mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Höchst aktuell und sehr konkret: Eine heilsame Perspektive: Endlich leben, was wirklich gut tut. Uns und der Mitwelt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

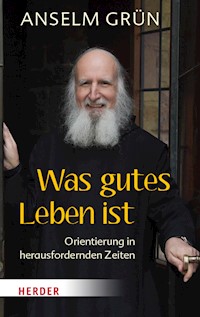

Anselm Grün

Was gutes Leben ist

Orientierung in herausfordernden Zeiten

Herausgegeben von Rudolf Walter

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau

ISBN Print: 978-3-451-03274-5

ISBN E-Book EPUB: 978-3-451-82186-8

Inhalt

Einleitung

Unterbrechung oder Zeitenwechsel?

Das Doppelgesicht der Krise – oder: Entscheidung für das Leben

Unsere Angst und die Suche nach Glück

Panik, Angst und Depression

Der andere als Bedrohung

Unsere Angst verwandeln

Suche nach kreativen Lösungen

Die Oberflächlichkeit verlassen

Ich und die anderen: Verbundenheit und Beziehung

Jeder ist wichtig. Aber keiner ist eine Insel

Vereinsamung und Beziehungskultur

Verbundenheit als Kraftquelle

Nähe, Intimität und Distanz

Selbstständig und in Beziehungen

Sich und andere aushalten

Lebensgrundlage Vertrauen

Das Prinzip Verantwortung

Mitgefühl, Zuwendung und Solidarität

Was Helfen bewirkt

Nächstenliebe und Selbstliebe

Sorgen für andere und für sich

Eine gute Konfliktkultur

Sich versöhnen und Frieden suchen

Freundlichkeit strahlt aus

Neue Möglichkeiten der Kommunikation

Würde gewährleisten und einfordern

Vom Wert der Dankbarkeit

In lebendiger Beziehung mit mir selbst

Alleinsein lernen, Einsamkeit verwandeln

Wahrhaftigkeit als Weg

Mit sich versöhnt und in Frieden

Mut und Kraft der Demut

Festigkeit in Zeiten von Instabilität

Den eigenen Wert erleben, nicht andere bewerten

Destruktive Gefühle verwandeln

Das Gute stärken

Offen sein und sich treu bleiben

Trotz allem: Sich etwas gönnen

Grenzen erkennen und sein Maß finden

Ausgrenzungen und Grenzziehungen

Die eigenen Grenzen

Was Maßhalten heißt

Verzicht und Disziplin

Begeistert sein. Nüchtern bleiben

Die letzte Grenze

Abschiedlich leben

Meine Zeit bewusst erleben und gestalten

»Es ist Zeit, dass es Zeit wird«

Notwendige Zeiten der Ruhe

Im eigenen Rhythmus

Souverän meiner Zeit

Gute Rituale geben meinem Leben Form

Muße – Raum der Freiheit und der Hoffnung

Kontemplation und Aktivität

Lebe einfach: Ein neuer Lebensstil

Was »einfach leben« heißt

Gier oder Lebensfreude

Was brauchen wir wirklich?

Vom Glück des Teilens

Das Leben schätzen, die Natur schützen

Den eigenen Körper erfahren

Erfahrung der Stille

Achtsamkeit, Staunen, Ehrfurcht

Suche nach dem Mehr – Ziel der Sehnsucht, Grund der Hoffnung

Wo ist Gott? Und wie zeigt er sich?

In Gottes Hand

Sich nicht festkrallen im Irdischen

Seelenfrieden und Sehnsucht

Wohin das Gebet reicht

In der Liebe leben

Eine neue Mystagogie

Und jetzt? Wächst das Rettende auch?

Lernerfahrungen, die bleiben

Eine andere Welt, ein anderes Leben ist möglich

Tun, was dran ist: gelassen und engagiert

Phantasie als Anker für die Zukunft

Jetzt ist die Zeit

Ausgewählte Literatur

Über Autor und Herausgeber

Unterbrechung oder Zeitenwechsel?

Abstrakt wussten wir zwar um die Endlichkeit unseres Lebens. Aber haben wir das auch gefühlt?

Im Rückblick zeigt sich die Corona-Krise als große Unterbrechung, als so etwas wie ein kollektives Innehalten. Aber die Stille, die plötzlich laut wurde, hatte nichts Beschauliches. Und die abrupte Langsamkeit erlebten viele zunächst als Schock: Das Gewohnte ging auf einmal nicht mehr. Das Erwartete, Geplante stellte sich nicht mehr ein. Sicherheiten und Routinen lösten sich auf. Wie es werden würde, wusste keiner. Wir alle hatten bislang mehr oder weniger selbstverständlich in einer Wirklichkeit gelebt, in der alles immer so weiterzugehen schien. Und wenn nicht so, dann würde es eben anders weitergehen, jedenfalls aber würde es weitergehen. Abstrakt wussten wir zwar um die Endlichkeit unseres Lebens. Aber haben wir das auch gefühlt? Natürlich hatte es immer auch Warnungen wegen der Konsequenzen unseres Lebensstils gegeben. Und natürlich wussten wir um den Zusammenhang zwischen bedrohlicher Erderwärmung und unserem Energieverbrauch. Wir haben wahrgenommen, dass es wärmer wird, dass die Sommer heißer und die Winter milder werden. Doch es gab immer auch Ausnahmen. Und schon verdrängten wir die Unausweichlichkeit des Problems wieder.

Wir haben das Leben nicht so unter Kontrolle, wie wir das geglaubt hatten.

Es war so, als gehörte eine prinzipielle Dauer jedenfalls zum System, als wäre für alle Eventualitäten schon irgendwie vorgesorgt und letztlich alles unter Kontrolle. Plötzlich jedoch trat der Tod ins allgemeine Bewusstsein. Auf einmal war die Sterblichkeit wieder bewusst, als unausweichliche Wirklichkeit für alle gegenwärtig. In den Fernsehnachrichten dominierten jetzt wochenlang Zahlen von Verstorbenen, stets neu und immer steigend, jeden Tag standen sie unmittelbar vor Augen. Und die Erfahrung sickerte in das Bewusstsein ein, dass wir das Leben doch nicht in der Hand und unter Kontrolle haben, dass wir nicht so selbstverständlich die Herren des Lebens sind, wie wir das geglaubt hatten.

Das Fernsehen zeigte ähnliche Bilder aus Großstädten in China und aus Amerika, aus Israel, aus Deutschland und Afrika, aus dem Zentrum von Paris und vom Petersplatz in Rom oder von einem Basar in Syrien. Plötzlich sah man, dass es die ganze Welt betroffen hat: Überall leere Straßen, unbelebte Plätze, geisterhaft ausgestorbene Flughäfen. Das war keine lebendige, erfüllte Stille. Es wirkte eher wie eine Grabesstille.

Was sollte werden? Angst und Hoffnung standen nebeneinander, auch wenn sie nicht immer die gleiche Richtung zeigten. Die einen wünschten die Zeit vorher möglichst schnell zurück. Andere hofften auf einen grundlegenden Neuanfang. Leïla Slimani, eine französisch-marokkanische Schriftstellerin, die sich zu Beginn der Krise mit ihren Kindern in die Normandie zurückgezogen hatte, fragte sich jetzt, was schlimmer wäre: »dass das Leben weitergeht wie zuvor oder dass nichts mehr ist, wie es einmal war« (FAZ vom 21.3.2020).

Viele Menschen sahen einen epochalen Zeitenwechsel. Der italienische Autor Antonio Scurati schrieb: Das »Zeitalter der längsten und selbstvergessenen Phase des Friedens und des Wohlstands« geht zu Ende (FAZ vom 23.3.2020). Er war nicht der einzige, der das so sah.

Was wird am Ende werden? Die Unsicherheit macht Angst. Aber es werden auch Dinge möglich, die vorher nicht möglich schienen. Und das macht Hoffnung.

Das Besondere: Schon vor einigen Jahren hatten Experten gewarnt: Wir sollten nicht nur auf die Gefahr achten, die von Atomraketen ausgehe. Es waren Virologen, die sagten: Wenn eine globale Epidemie ausbricht, sind wir nicht darauf vorbereitet. Ein Jahr zuvor war in einigen westafrikanischen Staaten das Ebola-Virus ausgebrochen. Aber Ebola war für uns weit weg in Afrika. Und auch Aids schien ja nur eine Minderheit zu betreffen. Aber jetzt waren plötzlich alle betroffen. Was vorher ein Gedankenspiel weniger Experten zu sein schien, wurde spürbare Wirklichkeit. Es wurde kritisch: Krisen – auch in unserem persönlichen Leben – sind Zeiten der Unsicherheit, aber auch eine Art Laboratorium, in dem in unserem Leben etwas ausprobiert wird, was jenseits aller Gewohnheiten ist, wo wir nicht auf eingespielte Routinen zurückgreifen können, wo auch nicht sicher ist, wie lange das alles dauert und vor allem, ob es gut ausgehen wird.

Was wird am Ende werden? Diese Unsicherheit macht Angst. Aber es werden auch Dinge möglich, die vorher nicht möglich schienen. Und das macht Hoffnung.

Können wir verwandelt aus der schwierigen Situation herauskommen? Davon spricht etwa der libanesische Regisseur Rabi Mroue, der in Berlin lebt: »Ich bin überzeugt davon, dass diese Krise eine Chance für uns bedeutet, unsere Lebensweise neu zu überdenken, gemeinsam zu besprechen, wie wir auf bescheidene, freundliche Art zukünftig zusammenleben wollen. Wie können wir wieder in Einklang mit unserem Planeten leben, den wir mit unserem bisherigen Wirken ruiniert haben?« (FAZ vom 21.3.2020).

Ist das zu optimistisch? Manchmal sprechen wir zu schnell von der Krise als Chance. Denn sie wird nur eine Chance, wenn wir sie auch als solche sehen und aktiv nutzen. Die Krise zwingt uns also, genauer hinzuschauen, worauf es in unserem Leben ankommt. Der israelische Schriftsteller David Grossman meint dazu: »Das Bewusstsein von der Kürze des Lebens und von seiner Zerbrechlichkeit könnte Männer und Frauen dazu anspornen, sich neue Prioritäten zu setzen. Der Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem mehr Aufmerksamkeit zu schenken« (FAZ vom 22.3.2020).

Das gemeinsame Fazit all dieser Autoren: Es ist unsere Aufgabe, angesichts einer drohenden globalen Katastrophe neu zu spüren: Wie können wir auf unserem Planeten so leben, dass für alle Bewohner ein gutes Leben möglich ist? Klar ist, dass dazu elementare Sicherheit gehört, der Schutz vor Gewalt, die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, grundlegende Vorsorge, also all das, was zu den Aufgaben des Staates gehört – auch eine funktionierende Rechtsordnung und das, was wir mit einem Sozialstaat verbinden. Aber ist das allein schon gutes Leben?

Wie können wir heute ein Leben leben, das zu mehr Lebendigkeit, Freiheit, Frieden und Liebe führt?

Die Frage, der ich in diesem Buch nachgehen möchte, ist: Wie können wir heute, nach den Erfahrungen der letzten Zeit, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch als Einzelne ein Leben führen, das nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen und der ganzen Schöpfung guttut: ein Leben, das zu mehr Lebendigkeit, Freiheit, Frieden und Liebe führt?

Wir spüren, dass das gute Leben nicht mehr mit der Parole zu erreichen ist, die Ludwig Erhard nach dem Krieg ausgegeben hat: »Wohlstand für alle!« Wohlstand genügt offensichtlich nicht, um in unserem Leben wirkliches Wohl, ein echtes Wohlergehen zu erfahren. Wohlergehen braucht mehr als nur Wohlstand. Wohl fühlt sich der Mensch, wenn andere ihm wohlwollen, wenn andere ihm gegenüber wohltuend sind. »Wohl« meint einen glücklichen und zufriedenen Zustand. Und den erreiche ich, wenn ich mir selbst gegenüber wohlwollend bin, wenn ich also aufhöre, mich ständig anzutreiben oder zu entwerten, und wenn ich das Wohlwollen anderer Menschen erlebe. »Wohl« hängt sprachlich mit »wollen« zusammen. Damit ich mich wohlfühle, braucht es zudem eine spirituelle Grundlage: Ich fühle mich wohl, wenn ich mich selbst will und wenn ich mich im Tiefsten gewollt und erwählt weiß. Ich brauche dazu die spirituelle Erfahrung, in meiner Tiefe von Gott geliebt zu sein.

Unterbrechung – das sei die kürzeste Definition von Religion, hat der Theologe Johann Baptist Metz einmal gesagt. Kommen jetzt auch Fragen wieder auf, auf die die Religionen eine Antwort haben? Das muss sich zeigen. Viele sehnen sich aber danach, dass die Menschen in dem Innehalten, zu dem die Krise zwingt, neu fragen: Was ist das Wesentliche in unserem Leben? Oder dass sie sich, noch zentraler, der Frage stellen: Wer bin ich? Wer sind wir Menschen, die diese Welt bewohnen und sie immer mehr zugrunde richten? Jetzt ist die Zeit, sich solche Fragen zu stellen und aus ihnen die Konsequenzen zu ziehen. »Die einzige Antwort, die zählt, werden unsere Taten sein«, sagt die römische Autorin Francesca Melandri (FAZ vom 22.3.2020).

Was ich schreibe, sind Anregungen. Sich entscheiden und die Konsequenzen für sein Leben ziehen muss aber jeder und jede selber.

Es kann kein »weiter so« geben. Natürlich stellen sich jetzt auch verschärft praktische, konkrete politische Fragen zu Wirtschaft und Finanzen, zum Gesundheitswesen, zur Entwicklungspolitik usw. Im Folgenden will ich mich aber auf die existenzielle Dimension konzentrieren. Ein Hintergrund dafür ist: Seit vielen Jahren beschäftige ich mich in der Begleitung von Menschen in Lebenskrisen mit der Frage, wie Leben in schwierigen Situationen gelingen kann. Und in meinem Monatsbrief einfach leben, der seit 2006 erscheint, gehe ich seit Längerem immer wieder der Frage nach, wie wir – inmitten einer von Konsum und Profitdenken geprägten Wirklichkeit – zu einem Lebensstil kommen können, der einfach, nachhaltig und auf die Verwirklichung von Werten ausgerichtet ist und der menschliches Glück ermöglicht: also der Frage, was gutes Leben heißt. Ich möchte im Folgenden auf dem Hintergrund dieses Nachdenkens einige Anregungen geben, wie aus meiner Sicht ein gutes Leben gelingen kann, das auch in kritischen Situationen tragfähig ist.

Gerade in unübersichtlichen und verwirrenden Zeiten ist es wichtig, sich auf einfache und grundsätzliche Dinge zu beziehen. Ich will daher einige solche Aspekte des guten Lebens in einer Situation der Angst unter der Perspektive der Hoffnung bedenken: die Beziehung zum anderen, die Beziehung zu uns selbst, die Frage nach Maß und Grenze und nach einem bewussten und verantwortungsvollen Lebensstil – und schließlich auch die Suche nach einem tragenden Grund unserer Existenz. Und dabei will ich natürlich immer die Frage im Blick haben, was das für unser praktisches Leben bedeuten kann.

Diese Themen hängen miteinander zusammen, verweisen auch aufeinander. Sie sind daher auch nicht in strenger Systematik dargestellt. Die Leserinnen und Leser können sich bei der Lektüre zunächst auch auf die für sie im Moment wichtigen und für sie anstehenden Fragen konzentrieren. Was ich schreibe, sind Anregungen. Sich entscheiden und die Konsequenzen für sein eigenes Leben ziehen, das muss dann jeder und jede selber.

Unsere Angst und die Suche nach Glück

Panik, Angst und Depression

Angst kann uns zeigen, wie sehr wir einander brauchen. Aber sie kann uns auch voneinander isolieren.

Angst gehört zum Menschen. Es gibt keinen Menschen ohne Angst. Angst kann uns vor Gefahren schützen. Ohne Angst hätten wir auch kein Maß. Aber die Angst hat ein Doppelgesicht: Sie kann uns zeigen, wie sehr wir einander brauchen – doch sie kann uns auch voneinander entfernen und isolieren. Und natürlich gibt es auch Ängste, die uns überfallen, die uns lähmen und uns quälen. Von solchen Ängsten möchten wir gerne frei werden. In der Zeit der Krise wurden die Menschen mit Schreckensnachrichten zugeschüttet. Die Welt um uns herum wurde durch die räumlichen Einschränkungen immer enger. Enge belastet auch die Seelen. Die Medien kreisten wochenlang nur um dieses eine zentrale Thema, beleuchteten es täglich von immer neuen Seiten. Und viele sogen diese Informationen auch begierig auf – und wurden damit oft doch noch mehr auf sich selbst und ihre Ängste zurückgeworfen.

Die Informationsüberflutung brachte keine Beruhigung, sondern verstärkte in vielen Menschen die Angst. Eine Bekannte aus Madrid schrieb nach sechs Wochen in strenger Isolation, dass sie sich von aller Kommunikation und auch von allen Nachrichten aus den Medien zurückzieht, ja sie meidet auch alle engeren Kontakte. Überwältigt von der Angst bleibt ihr kein anderer Weg als Rückzug und Abtauchen. Ähnlich wie dieser Frau geht es vielen. Sie schützen sich vor der Angst der anderen. Denn nicht nur das Virus ist ansteckend, sondern auch die Angst vor ihm und seinen Folgen. Aber diese Angst kann man auch nicht durch »Abtauchen« loswerden. Bei dieser Frau, die unter den streng isolierenden Ausgangsbeschränkungen in Spanien besonders litt, verband sich die Angst mit einer anderen Erfahrung, die sie selbst mit dem in Verbindung brachte, was die Mönche als »acedia« beschreiben: als »Überdruss« oder als »Angst der Herzens«. Es war die Erfahrung von innerer Dunkelheit: Sie lag einfach auf dem Sofa, so schrieb sie, und tat gar nichts. Sie döste vor sich hin, starrte auf einen Punkt an der Decke. Aber es war kein bewusstes Nichtstun, bei dem sie sich erlaubte, einfach einmal nur da zu sein. Vielmehr war dieses Nichtstun verbunden mit lustloser Unruhe, Langeweile, Enge und Traurigkeit. Sie spürte, dass sie diese innere Trägheit, die acedia, auflösen sollte. Aber sie fühlte sich zu schwach dazu. So war es ein Gefühl, das sie niederdrückte und unglücklich machte.

Angst hält gefangen. Hoffnung lässt scheinbar aussichtslose Situationen bewältigen.

Dieser Bericht zeigt: Wenn eine Krise zu lange dauert, macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Manche ergeben sich dann in ihr Schicksal, aber sie verlieren ihre Kraft und Dynamik. Angst hält uns gefangen. Hoffnung ist die Kraft, die uns auch scheinbar aussichtslose Situationen durchstehen und bewältigen lässt. Wir erlangen sie eher, wenn wir der Angst richtig begegnen.

Manche geraten in Krisensituationen richtiggehend in Panik. Panik hat oft mit der Angst vor der Angst zu tun: Ich spüre, wie Angst in mir auftaucht. Und dann denke ich: Sie wird wieder so stark werden wie damals, als die Panik mich überfallen hat. Wie kann ich in einer solchen Situation gut reagieren? Ich reagiere angemessen, wenn ich die aufsteigende Angst anschaue und ihr erlaube, dass sie jetzt da ist. Dann lege ich die Hand aufs Herz, spüre die Angst. Aber ich spüre jetzt auch mich selbst. Dann wird die Angst sich nicht steigern und mich total beherrschen. Sie wird nicht zur Panik werden. Panik macht immer blind. Wir schauen auf die vielen Infizierten, auf die vielen Sterbenden, auf die unzumutbaren Verhältnisse in den Krankenhäusern. Und sofort denken wir: Das könnte bei uns genauso werden. Wir sollen die Angst annehmen und aktiv darauf reagieren. Ich kann mir nicht nur bewusst machen, dass ich mehr bin als meine Angst. Und ich kann mir auch sagen: Ich werde mich bemühen, mich gut zu schützen, ohne darauf fixiert zu sein, dass die anderen mich vielleicht anstecken könnten.

Mit der Angst einher geht oft eine gedrückte Stimmung. Man hatte in der Zeit der Krise den Eindruck: Die ganze Gesellschaft ist niedergedrückt, ist melancholisch oder depressiv. Wenn Melancholie die Stimmung der Gesellschaft bestimmt, muss das gar nicht negativ sein. Denn wenn wir zu optimistisch sind, übersehen wir oft die Probleme. Die Melancholie kann sich bei einigen zwar wie ein Grauschleier über den Alltag legen; aber sie gibt unserem Leben auch den nötigen Ernst. Wenn wir ernst auf unser Leben schauen, dann erkennen wir besser, was wir tun können, wie wir uns vor Gefahren schützen können. Aber wir müssen unterscheiden, ob es beim Einzelnen nur eine melancholische Stimmung ist oder eine krankhafte Depression. Depression bedeutet, dass ich von der äußeren Situation total erdrückt werde, dass ich keine Energie habe, dagegen anzugehen. Depression bewirkt in mir Passivität, während die Melancholie mich zu einem achtsameren Umgang mit den Dingen bewegen kann. In der Depression fühle ich mich nur hilflos und ohnmächtig. Und oft steigere ich mich in die Depression hinein, indem ich mich für alles schuldig fühle: Ich bin selber schuld, dass wir in diese Situation geraten sind. Der Depressive fühlt sich für alles verantwortlich und schuldig. Die Schuld lastet auf ihm und lässt ihn nicht mehr klar denken. Da ist es gut, nüchtern darüber nachzudenken: Ich kann ja gar nicht an der Krise schuld sein. Die ist ja von außen über uns hereingebrochen.

Der andere als Bedrohung

Der Kreislauf der Angst erfasst die ganze Welt, wie das Virus. Auch Angst sprengt alle Grenzziehungen.