Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

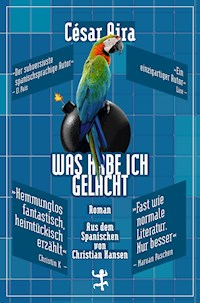

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Bibliothek César Aira

- Sprache: Deutsch

Ist das Lachen nicht bloßer Reflex, gedankenloses Schafsblöken, das der komplexen Tragikomik des Lebens nicht gerecht wird? Ein sinnentleerter Epilog, der auf eine gute Geschichte folgt? Aira eröffnet in dieser überraschend intimen Erzählung, die mal Autofiktion, mal wilde Fabel ist, einen Raum zwischen Witz und Gelächter, jenen Spalt, der oft zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Gegenwart des Moments klafft: Darin finden wir Träume, Erinnerungen, einen Ozean der Wehmut - und schließlich auch das Lachen. Eigensinnig und doppelbödig zeigt sich der argentinische Ausnahmeautor hier in seiner ganzen weltliterarischen Größe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 96

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliothek César Aira

Band 8

César Aira

Was habe ich gelacht

Aus dem Spanischenvon Christian Hansen

Mit unwirschem Bedauern höre ich Leser zu mir sagen, sie hätten bei meinen Büchern »gelacht«, und muss mich bitter über sie beklagen. Tatsächlich habe ich das in mündlicher oder schriftlicher Form getan, sooft sich die Gelegenheit dazu bot. Es ist mein ständiges Lamento; ohne Übertreibung kann ich sagen, dass mir derartige Kommentare meine schriftstellerische Existenz vergällt haben. Ich wiederhole mich, das ist unvermeidlich, aber nur weil sich auch der Anlass wiederholt, bekomme ich es doch bei jedem Buch zu hören, das ich veröffentliche: Was habe ich gelacht, was habe ich gelacht. Von all meinen Lesern, bei all meinen Büchern. Zu den Gründen, warum mir Humor in der Literatur zuwider ist, will ich mich nicht äußern (das ist meine Sache), glaube aber, dass, selbst wenn ich in der Humorfrage anderer oder gar gegenteiliger Ansicht wäre, das mittlerweile so vorhersehbare Dacapo dieses »Lobes« eine unhöfliche, von paternalistischer Herablassung gefärbte und in Kenntnis meiner Gefühle geradezu aggressive Reaktion darstellen würde. Erwähne ich das Thema Freunden oder Kollegen gegenüber, antworten sie, meine Romane seien tatsächlich nicht frei von humoristischen Elementen, Witzen gar, und man müsse unweigerlich lachen, weil sie prima funktionieren, effektiv, geistreich, originell seien. Sie geben mir Beispiele, bei denen auch sie seinerzeit gelacht haben, und wenn sie sie mir erzählen, muss ich manchmal ebenfalls lachen, wo ich schon dabei bin. Aber das ist nicht das Problem. Mich stört, dass sie es sagen und dass es das Einzige ist, was sie sagen. Wenn sie es dabei bewenden ließen, dann weil sie sonst nichts gefunden haben. Das Lachen ist die einzige Reaktion, die sie mir gegenüber äußern. Nie höre ich, dass sie gerührt oder gefesselt waren, ins Nachdenken oder Träumen gerieten. »Ich habe deinen letzten Roman gelesen: Was habe ich gelacht!« Nichts weiter. Und wenn sie an meinem Schweigen oder meiner verdrießlichen Miene merken, dass mir das Lob missfallen hat, und sie sich zwecks Wiedergutmachung erklären wollen, beschreiben sie mir, »wie« sie gelacht haben: schallend, bis zu Tränen, die ein Weiterlesen unmöglich machten, bis sie sich die Seiten hielten, bis ihre Frau kam, um zu fragen, was los sei, etc. Ein-, zwei- oder dreimal hätte ich mir das gefallen lassen; ich bin kein Querkopf. Aber dreißig Jahre lang das gleiche Lied? Dutzende Bücher zum Lachen und nichts als zum Lachen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leser einem wahren Schriftsteller, irgendeinem meiner Idole oder Vorbilder, auf den Kopf zu sagen würden, sie hätten sich bei seinen Büchern totgelacht. Wollen mich die Leute trösten, sagen sie, die Betreffenden hätten es sicher nicht böse gemeint: Sie wollten damit nur sagen, dass ihnen das Buch gefallen habe, kurz und bündig, ohne den Umweg pedantisch oder verstiegen klingender Analysen, und das sei eben das Nächstliegende gewesen. Schließlich sei das Lachen ja auch eine positive Sache; man verbinde es mit Glück, Freude, Zufriedenheit. Mich überzeugen sie nicht. Ganz schlimm wird es, wenn sie mir mit der dämlichen Unterscheidung kommen: Sie lachen nicht »über« dich, sondern »mit« dir. Ach ja? Ich lache aber gar nicht beim Schreiben! Ich wüsste nicht zu sagen, warum ich schreibe (erst recht nicht, warum ich nach all dem Gelächter überhaupt noch schreibe), aber ich kann versichern, dass ich es nicht tue, um bei mir oder irgendwem sonst eine viszerale, irrationale, animalische Reaktion auszulösen, wie das Lachen eine darstellt, genauso wenig wie ich schreibe, um zum Bellen oder Blöken zu animieren. Wenn das alles ist, was sie mir zu sagen haben, wäre es mir lieber, sie sagten gar nichts. Zumal ich oft geäußert habe, dass es mich ärgert, mich deprimiert, warum also machen sie weiter? Und selbst wenn ich es nicht gesagt hätte, muss man nur einen Moment nachdenken, nur ein klein wenig Gespür für die einsame und schwierige Arbeit des Schriftstellers haben, um zu erkennen, wie unhöflich das ist. Angebracht wäre so etwas nur bei Autoren von Büchern mit Titeln wie »Die neusten Galizierwitze« oder dergleichen.

Nun gut. Ich weiß nicht, warum ich auf das Thema zurückkomme. Am Ende erreiche ich damit nur, dass man auch darüber lacht. Es hat etwas von einem Fluch, einem jener Bannsprüche, die umso stärker wirken, je mehr man sich ihnen zu entziehen sucht. Aber es war nicht völlig umsonst, davon zu schreiben, denn dabei kam mir eine Erinnerung, die vielleicht an die Wurzel des Problems rührt.

Die Jungen und Mädchen der Clique, der ich zwischen meinem fünfzehnten und achtzehnten Lebensjahr in Pringles angehörte, machten bei ihren Erzählungen, Anekdoten und Berichten reichlich Gebrauch vom »Was habe ich gelacht«. Es war die obligatorische Coda aller Erzählungen, und weil wir uns ständig etwas erzählten, weil alles, was uns widerfuhr, uns so interessant und erzählenswert erschien, wiederholte sich die Beteuerung, gelacht zu haben, wohl hundertmal am Tag. Junge Leute in diesem Alter lachen viel, bestimmt weil sie sonst nichts zu tun haben, aber doch nur wenn sie etwas lustig finden oder sich gegenseitig dazu anstacheln oder mit Lachen anstecken, in welchem Fall sie sogar grundlos lachen können. Aber das ist selten: Ich erinnere mich nicht, dass uns das je passiert wäre. Wie alle Menschen lachten wir in Maßen, und viele Abende und Nächte verliefen nachdenklich, düster, sorgenvoll. Oder schläfrig, denn ich erinnere mich, dass wir immer müde waren oder es elegant fanden, uns einen solchen Anschein zu geben. Das Lachen gab es weniger in dem, was wir taten, als in dem, was wir uns erzählten; dort kam es immer vor, fehlte nie, war aber behauptet, berichtet, nicht »gelacht«. Es war eine Art, die Erzählungen zu »beschließen«, ihnen Wert zu verleihen. Jemand erzählte etwas, egal was: Eine Tante sei zum Abendessen gekommen und habe sich ein Glas Wein übers Kleid gekippt. Das hatte den Erzähler oder die Erzählerin zum Lachen gereizt, zu einem unwiderstehlichen Lachen, das sie zu unterdrücken suchten, weil die Tante eine jener misstrauischen alten Jungfern war, die sich beim nichtigsten Anlass beleidigt zeigen, das sich aber aller Anstrengung zum Trotz nicht kontrollieren ließ und obendrein die Geschwister ansteckte … Oder jemand hatte auf der Straße einen Alten mit rosa Regenschirm gesehen oder einen Hund, der einen Radfahrer zu Fall brachte, oder erinnerte sich an eine Lehrerin, die eine Perücke trug … Was für ein irrsinniges Gelächter, was hatten sie gebrüllt vor Lachen, nie, aber wirklich nie in ihrem Leben haben sie so lachen müssen. Es war, als fänden die Geschichten ein zu schnelles Ende und als könne man sie nur dadurch verlängern, dass man erzählte, welches Gelächter sie ausgelöst hatten. Vielleicht fürchtete der Erzähler auch, fast immer aus gutem Grund, dass seine Erzählung so interessant nicht war, und glaubte, wenn er von dem Lachen berichtete, das sie ihm verursacht hatte, könne sie das rechtfertigen. Bei Jugendlichen befindet sich alles in einem Prozess des Werdens, und das erzählerische Geschick bildet da keine Ausnahme. Die Fähigkeit zu reden, sich auszudrücken erfindet sich beim Tun, und die Akzentuierung durch den Bericht des Lachens ist nur ein weiterer Versuch, der aufgegeben wird, sobald sich herausstellt, dass er nichts taugt. Die mit solchen jugendlichen Cliquen einhergehende intensive Sozialisation dient als Versuchslabor.

Da sich der Epilog des Lachens immer unverändert wiederholte, musste man ihn variieren oder mittels Variation verstärken. Ein Hilfsmittel, das schon in der Renaissance- und Barockdichtung Verwendung fand, die Philologen nennen es, glaube ich, »Überbietung«; in einer Dichtung, deren Elemente in einem unveränderlichen Kanon fest vorgegeben waren, konnte man ein Gedicht nur dadurch aufwerten, dass man diese Elemente verstärkte, und dann wurde die Weiße des Gesichts der Geliebten erst weiß wie Schnee, dann wie der unberührte Schnee auf den Gipfeln der Berge, dann wie die sich türmenden Massen unberührten Schnees unter der strahlenden Sonne, und immer so weiter. Meine Freunde benutzten die Trope intuitiv. Sie sagten, der Vorfall habe sie zum Lachen gereizt, aber da sie von allen vorherigen Vorfällen das Gleiche gesagt hatten, musste der jüngste sie stärker zum Lachen gebracht haben und der nächste noch stärker, und weil das Maximum schnell erreicht war, musste man sich mit Beschreibungen dieses Lachens überbieten und von einem überwältigenden, vernichtenden Lachen reden, das Herzstillstand, Schluckauf, Schmerzen am ganzen Körper wie nach einer Tracht Prügel, Albträume, Krämpfe, Zahnschmerzen verursachte oder dass man nicht hatte essen oder schlafen können und die Eltern schon den Arzt rufen wollten …

Wie dem auch sei, ich beteiligte mich nicht aktiv an diesem Spiel. Wenn ich davon erzähle, dann weil ich es beobachtet und schon damals entzaubert hatte. Bestimmt habe ich irgendwann mitgemacht, aber lustlos, ohne Überzeugung. Ich glaube, ich hätte mich geschämt zu lügen, denn es wäre eine sehr durchsichtige Lüge gewesen. Auf übertriebene Beschreibungen eines nicht existierenden Lachens hätte ich mich erst recht nicht eingelassen. Außerdem hatte ich von allen die wenigsten Geschichten zu erzählen.

Ganz genau erinnere ich mich an eine Sache, die den Abstand zeigt, den ich zu diesem Manöver wahrte, und schon die Tatsache, dass ich mich so gut daran erinnere, so klar und deutlich, deutet auf diesen Abstand hin. Ich erzählte einmal einem Mädchen aus unserer Clique von einem Erlebnis auf einer Zugfahrt. Ich war zum Essen in den Speisewagen gegangen, und neben mir hatte ein etwa fünfzigjähriger Mann Platz genommen, der sogleich eine Unterhaltung mit dem gegenübersitzenden Ehepaar begann (es war ein Vierertisch). Er erzählte ihnen sein Leben, das unstete Leben eines Seemanns, der alle vier Weltmeere befahren hatte. Als der Kaffee serviert wurde, trank der Mann ihn aus dem Löffelchen, ohne das Tässchen an die Lippen zu setzen, er führte ein Löffelchen nach dem anderen zum Mund, bis die Tasse leer war. Das war alles, und der Grund, davon zu erzählen, war die seltsame Art, Kaffee zu trinken, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Noch im Rückblick behält es seine Berechtigung, denn nie wieder habe ich jemanden so seinen Kaffee trinken sehen.

Das war alles, aber als ich geendet hatte, sah mich meine Freundin erwartungsvoll an, als fühlte sie, dass etwas fehlte, und als sie sah, dass ich keine Anstalten machte, etwas hinzuzufügen, sagte sie: »Ich kann mir vorstellen, wie du gelacht hast.« Ich schwieg oder signalisierte vage Zustimmung. Sie ließ nicht locker: »Ich nehme an, du konntest dich vor Lachen kaum halten, sicher wirst du dich gekrümmt haben vor Lachen.« Ich erinnere mich (denn die Episode ist mir in übernatürlich detaillierter, mikroskopischer Erinnerung geblieben), dass ich mich etwas ärgerte, es sogar bereute, ihr die Geschichte erzählt zu haben. Mir schien, dass sie sie auf eine Weise aufgefasst hatte, die ihr nicht gerecht wurde, obwohl ich damals schwerlich hätte sagen können, welche die richtige war. Das hat mich das Leben gelehrt, mein eigenes Leben (unter anderem). Es gibt seltsame Menschen auf der Welt, Menschen mit großen und mit kleinen Seltsamkeiten, und schon damals ahnte ich, dass man diese Seltsamkeiten festhalten müsste. Sie waren narrative Materie, aber nicht um damit einen Effekt zu erzielen; im Gegenteil, der Effekt war ihr Tod; sie mussten in der Schwebe bleiben, in Warteschleife. Warum tat das Lachen dermaßen not? Diese beklommene Unruhe, ob ich wohl gelacht hatte, fand ich unangebracht. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum ich darauf beharrte, ihr nicht zu antworten, bestimmt machte ich ein unbeteiligtes Gesicht, als würde ich ein Geheimnis wahren oder etwas unerwähnt lassen. Sie fühlte sich verpflichtet nachzuhaken. Sie tat es in bester Absicht: Sie schlug mir eine Auflösung vor – die aus ihrer Sicht einzig mögliche Auflösung. Aber ich hatte dem Geheimnis und dem Schicksal zuliebe beschlossen, dass es keine Auflösung gab. Notfalls würde ich lieber eingestehen, dass die Geschichte keinen großen Wert besaß. Zudem hatte ich ihr das nicht in der Absicht erzählt, sie zu verblüffen oder zu amüsieren, sondern einfach so, um des Redens willen, zum Zeitvertreib.