9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

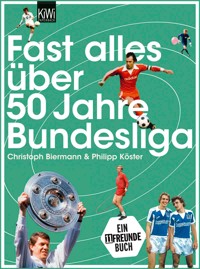

Die Welt des Fußballfans – Kurvengeschichte und Stimmen zum Spiel Die Fußball-Bundesliga boomt wie noch nie in ihrer Geschichte. Zehntausende nicht nur jugendlicher Fans hängen mit Leidenschaft und Hingabe an ihren Mannschaften und folgen ihnen Woche für Woche in die Stadien.Christoph Biermann, selbst bekennender Fan eines Bundesligavereins, ist der geheimnisvollen Faszination nachgegangen, die der Fußball für ihn selbst und den harten Kern der Fußballfans besitzt. Mit Beiträgen von Joachim Król, Marcel Reif, Britta Steilmann, Gerd Niebaum, Norbert Bolz und vielen bekannten und unbekannten Fußballfans zwischen zwölf und achtzig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

CoverTitelWidmungEinleitungI. Kurvengeschichte1. Das erste Mal2. Am Fußball wachsen3. Gold in Herne4. Mit einem Helden gegen »Die«5. Heiße Gewalt6. Glaube, Leiden, Hoffnung7. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein8. Kalte Gewalt9. … und ihr nicht!10. Trotzdem11. Die Fankurve im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit12. Ohne uns seid ihr nichts!13. Ein Foto zum SchlussII. Stimmen zum SpielEin Dankeschön …Nachwort zur 7. Print-AuflageBuchAutorImpressumWidmung

Für meine Mutter. Nicht nur, weil sie damals den blau-weißen Schal gestrickt hat. Für meinen Vater. Nicht nur, weil er mich damals ins Stadion mitgenommen hat. Für Katrin. Nicht nur, weil sie damals nach dem Spiel geblieben ist.

Einleitung

In keiner Sportart spielen die Zuschauer eine so wichtige Rolle wie im Fußball. Sie sind mehr als nur Kulisse. Denn sie schauen nicht allein zu, sondern gestalten das Ereignis mit. Nur ihre Anwesenheit macht das Spiel überhaupt zu einem Ereignis. Durch ihre Präsenz und Anteilnahme, ihre Begeisterung und Anfeuerungsrufe werden sie zum Teil des Spiels. Zum zwölften Mann.

An diesem einfachen Zusammenhang hat sich in der Geschichte des Fußballs wenig verändert. Geändert haben sich allerdings die Zuschauer auf den Rängen, ihr Verhalten und ihre Rituale. Es gibt eine Geschichte des Zuschauens beim Fußball. Und es gibt viele unterschiedliche Geschichten darüber, welche Rolle der Fußball im Leben seiner Fans spielt.

Ich bin einer dieser Fans. Deshalb habe ich versucht, die Veränderungen auf den Rängen aus eigener Erfahrung zu beschreiben. Und habe mich dann zu einer Reise aufgemacht, bei der ich die Stimmen derer gesammelt habe, für die Fußball mehr ist als ein flüchtiges Vergnügen oder schlichtes Geschäft. Weil es ihnen um die Leidenschaften und Besessenheiten, Fantasien, Träume, Sentimentalitäten und den Spaß geht, der mit dem Fußball verbunden ist. Und so ist dieses Buch ein Versuch, das Rätsel zu entschlüsseln, warum wir alle auch nächstes Wochenende wieder ins Stadion gehen werden.

Christoph Biermann

Köln, Juli 1995

I. Kurvengeschichte

Ich verliebte mich in Fußball, wie ich mich später in Frauen verliebte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an die Schmerzen oder Zerreißproben, die das mit sich bringen würde.

Nick Hornby, Fever Pitch

1. Das erste Mal

Der Tag, an dem mein Leben als Fußballfan begann, war ein warmer Oktobersonntag. Vielleicht war das der Grund, weshalb ich an jenem Nachmittag nicht mit meinen Eltern und meinem Bruder auf dem Sofa hockte, Kaffee trank, Kuchen aß und im Fernsehen Mädchen mit kurzen Röcken zuschaute, die Pirouetten und Toe-Loops aufs Eis zauberten, oder Springreitern, die ihre Pferde auf Doppel-Oxer zutrieben. Stattdessen saß ich mit meinem Vater auf der Tribüne des Stadions am Schloss Strünkede, der Heimat des SC Westfalia Herne 04. Ich hatte bei ihm lange darum betteln müssen, denn alleine wollten meine Eltern ihren Zehnjährigen nicht zum Fußball gehen lassen. Zwar war mein Vater früher fast an jedem Wochenende bei irgendeinem Spiel der Oberliga West gewesen, aber er hatte im Laufe der Jahre das Interesse verloren. Außerdem hatte er Westfalia Ende der Fünfziger noch in Spielen um die Deutsche Meisterschaft gesehen und konnte deshalb die Mannschaft des Jahres 1971 nicht richtig ernst nehmen.

Die Umstände meines Debüts waren nicht besonders spektakulär. Das Stadion war viel zu groß für das Spiel zweier Mannschaften aus den Niederungen der Regionalliga West. Gerade einmal dreitausend Zuschauer ließen zehnmal so viele Plätze frei. Die Bänke auf der großen Haupttribüne waren schmutzig, das Holz splitterte, und an einigen Stellen schauten sogar rostige Nägel heraus. Manche der blau-weiß angestrichenen Wellenbrecher auf den Rängen waren stark angerostet. Auch wussten weder die Spieler von Westfalia Herne noch ihre Gegenüber in den schwarz-gelben Trikots des VfR Neuss irgendwelche Momente zu produzieren, die mir über die Jahre in Erinnerung geblieben wären.

Trotz der Bescheidenheit des Ereignisses amüsierte sich mein Vater ganz gut. Mit einer gewissen Begeisterung machte er mich immer wieder auf einen Spieler aufmerksam, der unter seinem Neusser Trikot einen kleinen Kugelbauch verbarg. Das sei Albert Brülls, erklärte er, der wäre früher in der Nationalmannschaft gewesen und hätte sogar bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt. Auch nahm mein Vater trotz seines angeblichen Desinteresses durchaus am Spiel Anteil, wie die manchmal etwas lauteren »Aahs« und »Neins« verrieten, die ihm entschlüpften, wenn der Ball nur knapp am Tor vorbeiflog. Ich war ganz froh darüber, dass es ihm gefiel, denn dieser Ausflug versprach, dass wir etwas Gemeinsames hatten. Hier saßen wir nebeneinander – unter Männern – und schauten zusammen aufs Spielfeld. Das war viel besser als Spazierengehen oder Fernsehgucken. Und typische Vater-Sohn-Beschäftigungen wie das Basteln im Hobbykeller oder aufregende Operationen am Motor des Autos gab es bei uns sowieso keine. Mein Vater las nicht einmal Gebrauchsanleitungen.

»Was auf dem Fußballplatz geschieht, das ist wichtig. Nicht wie Nahrung, sondern eher, wie für einige Leute Gedichte und für andere Alkohol wichtig ist: Es nimmt die Persönlichkeit in Beschlag«, hat Arthur Hopcraft vor 25 Jahren in seinem Buch »The Football Man« geschrieben. Genau das war es, was mir an jenem Oktobersonntag bei diesem höchst durchschnittlichen Spiel der Regionalliga West in einem Stadion widerfuhr, das schon größere Mannschaften in besseren Zeiten gesehen hatte. Fußball nahm mich in Besitz. Was während meiner ersten neunzig Minuten geschah, war eine Art zweiter Geburt. Der noch unscharfe Blick ging aufs Spielfeld hinunter, und ich begann die Mannschaften auf dem Feld zu unterscheiden. Zwei Teams standen sich dort gegenüber und versuchten sich den Ball abzujagen, um ihn ins gegnerische Tor zu befördern. Das kannte ich aus dem Fernsehen und hatte es schon selbst viele Stunden auf dem Garagenhof nachgespielt. Doch hier im Stadion war das Spiel anders. Es bekam eine neue Bedeutung. Wie sonst ließ es sich erklären, dass selbst bei diesem Spiel die Leute um uns herum fluchten und stöhnten, schimpften und applaudierten? Offensichtlich hatten die meisten ihr Geschick an diesem Nachmittag mit dem der Spieler, dem Spielverlauf und seinem Ergebnis verbunden. Was dort auf dem Rasen geschah, bedeutete ihnen etwas. Während ich von meinem Platz auf der Tribüne aufmerksam und neugierig diese fremde Welt beobachtete, versuchte ich zu verstehen. Und sei es nur, indem ich meinen Vater und die anderen ringsum kopierte. Als Versuch, das Geheimnis ihrer Erregung zu entschlüsseln, musste ich eine Entscheidung fällen. Ich musste Partei beziehen! Also wollte ich nun auch, dass die Mannschaft in den blau-weißen Trikots, dass meine Mannschaft siegte. Selbst mit dem dicken Albert Brülls hatte ich kein Nachsehen mehr, ob er nun bei der Weltmeisterschaft gespielt hatte oder nicht. Ich wollte, dass unsere Spieler ihm und den anderen Schwarz-Gelben möglichst schnell den Ball wegnahmen, auf und davon liefen. Und ins Tor schossen. Ich wollte mit allen anderen die Arme hochreißen und den Sieg feiern.

Es war schön im Stadion. Die frische Luft, der Geruch des Rasens, die Reihe Pappeln hinter den Stehrängen, die kaputte Uhr mit der immergleichen Zeitangabe, die blecherne Stadionansage, die aufgeregten Zuschauer, die man aus dem Augenwinkel beobachten konnte, und das Spiel, das ich kannte und mochte. Doch weder diese Eindrücke noch die schöne Gemeinsamkeit, mit meinem Vater dort zu sein, waren für mich der größte Anreiz, um beim nächsten Wochenende wieder ins Stadion gehen zu wollen, beim nächsten wieder und wieder – für immer.

Fußball leert den Kopf. Radikal und komplett. Das war es, was mir damals so gut gefiel und heute immer noch. Für neunzig Minuten gibt es kein Grübeln und keine Gedanken, die über das Spiel hinausgehen. Neben der leichten, schwebenden Leere ist nur noch für ganz einfache Fragen Platz. Wird er seinen Gegenspieler umdribbeln? Wird die Flanke präzise genug sein? Wird der Kopfball im Tor landen? Wird dieser Vorsprung halten? Das Denken wird schlicht, und man gerät in eine wunderbare Balance von Gelöstheit und völliger Anspannung. Je mehr man sich dem Spiel ausliefert, der Hoffnung und Vorfreude auf einen Sieg und der Angst vor der Niederlage, desto größer wird die Anspannung. Und umso weiter wird man aus der Welt hinausgetragen. Teilt man diesen Zustand mit vielen Menschen, wird der Sog noch größer. In einem Fußballspiel kann ich versinken. Das unterscheidet Fußball von allen anderen kulturellen Veranstaltungen. In Musik, in Bildern oder Büchern versinke ich nie, eher fliegen die Gedanken davon. Nur im Fußball gehe ich verloren.

»Das ist doch nur ein Spiel!« gehört deshalb auch zum Verlogensten, was man im Stadion hören kann. Nur »Möge die bessere Mannschaft gewinnen« ist noch schlimmer. Wer so etwas sagt, will sich vernünftig verlieben, geschützt vor der Möglichkeit der Enttäuschung. Das ist die Angst davor, sich dem Schicksal auszuliefern, und der Irrglaube, dass man das vermeiden kann, und natürlich ist das falsch, ganz falsch! Denn es muss heißen: Möge meine Mannschaft gewinnen! Und spiele sie noch so schlecht. Sei sie noch so unfähig und hölzern, inkompetent und von allen guten Geistern verlassen. Bitte, wenn es da oben einen gerechten Gott gibt, lass mein Team in diesem Kampf des Guten gegen das Böse gewinnen. Doch Gott war schon bei meinem Debüt unaufmerksam, und Lothar Dombrowski schoss vorbei. Das Spiel endete null zu null.

Aber ich ging zufrieden nach Hause und werde diesen Tag nicht vergessen. Niemand, der im Fußball verloren gegangen ist, wird sein erstes Mal vergessen. Alle wissen danach, dass etwas Neues begonnen hat.

2. Am Fußball wachsen

Eine der größten und schrecklichsten Aufgaben, vor denen der Mensch in seinem Leben steht, ist es, erwachsen zu werden. Anstatt für immer Legosteine zusammenzustecken oder fünfstündige Fußballspiele auszutragen, dem Nachbarn Rhabarber aus dem Garten zu klauen oder Blutsbrüderschaft hinter dem Schulgebäude zu schließen, wird dem Kind bald nahegelegt, zu lernen und eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln. Das sind große Aufgaben, und Jungen machen es sich da – zumeist bis an ihr Lebensende – ziemlich einfach. Fast jeder Junge beginnt im Vorfeld der Pubertät irgendwelche Passionen oder Hobbys zu entwickeln. Er sammelt Briefmarken oder Bierdeckel, lernt Daten von Autos oder Motorrädern auswendig, spielt Fußball oder Querflöte, daddelt an Computern oder beginnt, wie mein Freund Holger, Opern zu dirigieren. Eine Persönlichkeit ist er damit zwar noch nicht, aber jetzt hat er etwas, woran er sich festhalten kann. Und das tut er folglich mit großer Begeisterung. Auch wenn diese Fachgebiete wechseln mögen, irgendwann vielleicht ganz wegfallen und durch berufliches Wissen ersetzt werden, bieten sie einen ungeahnten Vorrat zur Identitätsbildung und Verständigung mit der Außenwelt. Besonders in der dunklen Zeit der Pubertät sind sie oft genug der rettende Anker. Und wenn man das einmal gelernt hat, bleibt es nicht allein für 15-jährige Opfer ihres Hormonhaushaltes hilfreich, sondern auch für ausgewachsene 35- oder 55-jährige Männer. Anstatt sich über irgendwelche Irrungen und Wirrungen des Herzens auszutauschen, sprechen Männer über ihre Arbeit, versammeln sich in Vereinen, in denen sie die Aufzucht von Diskusfischen beraten, oder reden über Fußball. Die Millionenschar der Bundestrainer vereint glückliche Inhaber eines Gesprächsthemas. Und irgendwie tauschen wir großen Jungs uns dabei so ganz nebenbei natürlich auch über unsere Gefühle aus, wenn wir über Berti Vogts diskutieren. Ein wenig jedenfalls.

So baute ich also mein Fanleben kontinuierlich aus. Ich besuchte nicht allein die Spiele von Westfalia, sondern leitete auch meinen Etat für »Bessy«- und »Wastl«-Comics auf Sportzeitungen um. Außerdem sammelte ich jetzt noch entschlossener Fußballbilder, um die wir in den Schulpausen schnibbelten. Wessen Bild am nächsten an der Wand landete, der durfte den Rest behalten. Natürlich schnibbelten wir alle nur mit den Portraits, die wir doppelt hatten. Und da das durch geheimnisvolle Fügung die gleichen Bilder waren, konnte man dicke Stapel gewinnen, ohne seine Lücken im Sammelalbum zu schließen. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie »Bergmann-Bilder« eine Verteilung gelang, durch die wir in jeder zweiten Tüte Herbert Büssers vom MSV Duisburg fanden, aber nur wenige Auserwählte in den Besitz des damaligen Stuttgarters Karl-Heinz Handschuh kamen. War das in anderen Städten genau umgekehrt, wo man mit Bergen von Büssers-Konterfeis tolle Tauschaktionen hätte durchführen können, oder gab es eine bundesweite Handschuh-Verknappung? Auch begann ich in dieser Zeit, Privatstatistiken zu führen. Wahrscheinlich ist die ungeheure Beliebtheit von Sportstatistiken bei Kindern und sonstigen schlichteren Gemütern (Amerikaner!) durch zwei Dinge zu erklären: Statistiken, vor allem selbst geführte, sind ein sehr einfaches Aneignungsverfahren, das für ein Gefühl der Teilnahme und des Verstehens sorgt. Natürlich ist das völliger Unsinn, aber auch heute noch kann ich mich der Faszination eines Satzes nicht entziehen, der sagt: »Das war erst der zweite Treffer mit einem Linksschuss, den Borussia Mönchengladbach vor dem Seitenwechsel in Heimspielen dieser Saison erzielt hat.« Außerdem sind Statistiken eine schlichte Form der Geschichtsschreibung. Sie halten Geschichte auf dem einfachsten Niveau der Daten, Zahlen, Fakten fest. Weil ich jetzt ebenfalls Teil dieser Geschichte war, tat ich es auch. Ich übertrug die Mannschaftsaufstellungen meines Teams, Tabellen, Torschützenlisten und dieser Dinge mehr sehr aufwendig in ein Heft, das leider später verloren gegangen ist. Es gab dabei nämlich auch ein kompliziertes Unterstreichungsverfahren, aus dem hervorging, wer meiner Ansicht nach am besten gespielt hatte. All diese Beschäftigungen ließen dabei mein neues Spezialwissen sprunghaft wachsen, während das Interesse an Fachgebieten aus der »Was ist was?«-Welt, wie Seevögel, Tiere der Wüste oder Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs, rapide verblasste.

Die Besuche beim Fußball, mit meinem Vater oder ohne ihn, waren nun so regelmäßig wie die sportliche Erfolglosigkeit meiner Mannschaft. Wovon ich aber nicht sonderlich beeindruckt war, schließlich kannte ich es nicht anders. 2:1-Siege gegen Eintracht Gelsenkirchen hielt ich für Triumphe und Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf für unsterblich. Dem Rest begegnete ich mit Trotz. Ich hatte verstanden, Partei zu ergreifen, nun wollte ich auch nicht wanken. Daher war es für mich auch völlig unverständlich – und ist es auch heute noch –, wie die Jubler und Stöhner meines ersten Spielbesuchs irgendwann zu Hause bleiben konnten. Waren sie alle erkrankt? Für mich stand es jedenfalls außer Frage, dass ich auch zum letzten Spiel der Regionalliga-Saison 1974 gehen würde, obwohl sich Westfalia nicht für die neue Zweite Liga Nord qualifiziert hatte. Das 1:5 ertrug ich mit der gleichen Würde wie die gewohnt ironischen Bemerkungen meines Vaters, der ebenfalls unentschuldigt gefehlt hatte. Allerdings konnte ich ihm nicht sehr böse sein, denn in den Monaten zuvor hatte er sich bei der Erkundung der großen Fußballwelt als Fahrer und schützender Begleiter sehr profiliert. Mir war bei aller Hingabe für Westfalia klar geworden, dass ich als Zuschauer eine neue Herausforderung brauchte. Zwar bewiesen die allsamstäglichen Schaltungen der »Sportschau« zu Wolfhard Kuhlins nach Frankfurt, dass es um die Bundesliga nicht zum Besten stand, denn immer wieder berichtete der Chronist des Bestechungsskandals mit dunkler Stimme von neuen Verfehlungen und Gerichtsverfahren, aber andererseits bewies die gleiche »Sportschau«, dass in der Bundesliga eben der große, richtige Fußball gespielt wurde. Anders als im Fall von Westfalia, die mir das Schicksal zugespielt hatte, konnte ich nun auswählen. Meine Bundesligamannschaft sollte im Umkreis sein. Schließlich wollte ich sie auch sehen können und nicht auf eine seltsame Fernliebe zu Bayern München oder Borussia Mönchengladbach angewiesen sein. Also machte ich mit meinem Vater einige Antrittsbesuche. Zuerst beim VFL Bochum. Der Eindruck war ungeheuer, obwohl zum Spiel gegen den 1.FC Kaiserslautern nicht mehr als achtzehntausend Zuschauer gekommen waren. Laut war es nicht nur, weil es Fans gab, die ihre Mannschaft anfeuerten. Das ganze Stadion schien zu brummen. Zum ersten Mal erlebte ich eine Masse, und obwohl ich mich ängstlich an meinen Vater schob, war ich gleichzeitig völlig aus dem Häuschen darüber.

Im Gelsenkirchener Parkstadion war es noch ungeheuerlicher. Nicht nur, dass die ganze Anlage überwältigend groß und die Zahl der Zuschauer dreimal so hoch wie in Bochum war, hier schienen alle vom Spiel besessen zu sein. Wir standen in der Nordkurve, direkt neben dem Fan-Block, und zum ersten Mal ahnte ich, was eine Masse im Stadion bewirken kann. Pure Energie und ungebremste Leidenschaft entwickeln, schön, stark und klar von einem Moment auf den nächsten. Hier gab es keine Zweifelsfälle. Pfiff der Schiedsrichter für Schalke, war es gut. Entscheidungen gegen Schalke machten ihn zum Verräter. Fouls an Schalker Spielern waren persönliche Attacken gegen die Zuschauer und Gegentore niederträchtige Anschläge. Andererseits ging es ziemlich rüpelig zu. An unserem Platz in der Nordkurve kamen ständig finstere, betrunkene Gestalten mit bestickten Jeanswesten vorbei und rempelten sich den Weg frei. Das mit der Masse schien zwei Seiten zu haben.

So war ich nicht entschlossen, ob ich Schalke nun für einen Abgrund oder den Höhepunkt des Fußballs halten sollte. Da kam Wolfhard Kuhlins und wies mir den Weg. Schalke 04, so erfuhr ich aus seinem Frankfurter Studio, hatte mich betrogen. Während aller Bestechungsvorwürfe im Rahmen des Bundesligaskandals war ich an ihrer Seite gewesen. Fichtel und Sobieray, Fischer und Rüssmann waren unschuldig! Ich war fest überzeugt, sie wären Opfer einer gemeinen Verschwörung. Sie hatten einen Eid abgelegt, und ich hatte ihnen geglaubt. Und nun hörte ich, dass sie gelogen hatten, und meinem jugendlichen Gerechtigkeitssinn war die erste Erschütterung zugefügt. Die Sache mit Schalke war für mich entschieden. Für immer!

Und Borussia Dortmund? Dort war die Atmosphäre am tollsten. Hysterisch zwar, aber nicht ganz so überdreht wie in Schalke. Das Westfalenstadion war gerade eröffnet worden, und selbst zu Spielen gegen Gütersloh kamen über vierzigtausend Zuschauer. Aber die Gegner der damals zweitklassigen Borussia hießen eben DJK Gütersloh und Union Solingen. Und das war nicht weit genug von Westfalia Herne entfernt. Die Dinge begannen sich zu ordnen, meine Welt wurde säuberlich aufgeteilt. Und vielleicht war es mein Faible für Verlierer, dass es neben Westfalia Herne am Sonntag für den Samstag und die Bundesliga nun den VFL Bochum gab.

3. Gold in Herne

Ich hatte es also gut. Binnen dreier Jahre hatte ich mir das Spezialgebiet Fußball erobert und zwei Vereine, die ich unterstützen konnte. Unseren Mathelehrer, der auch zum VFL ging, lenkte ich in der Montagsstunde mit Rückschauen aufs Fußballwochenende ab. Durch ausgiebige Lektüre der Sportseiten konnte ich auf dem Schulhof jeder Fachdiskussion standhalten und war dabei wahrscheinlich ein Klugscheißer. Ich war jetzt vierzehn Jahre alt und fürs Leben gewappnet. Außerdem begann Westfalia plötzlich zu siegen, und das fast an jedem Wochenende. Die Gegner hießen in der Drittklassigkeit zwar nur noch TuS Neuenrade und SC Neheim-Hüsten, die Ergebnisse dafür 7:1 und 5:2.

Warum das so war, konnte man bald an den Wänden der Haupttribüne sehen. Zunächst wurden sie weiß gestrichen, dann erschienen darauf Bilder von Tankschiffen, Tanklagern und Tankstellen. Und dazu der Name »Goldin«. Dieses Wort war die Verheißung einer neuen, goldenen Zeit. Es stand für bessere Spieler, Trainer, die man aus der Sportschau kannte, und vor allem für Siege. Außerdem lernte ich ein neues Wort: Mäzen.

Unser Mäzen hieß Erhard Goldbach und besaß eine Tankstellenkette, deren Erfolgskonzept darin bestand, billig zu sein. Den Hauptsitz hatte die Firma in Wanne-Eickel, fünf Kilometer von unserem Stadion entfernt. Wahrscheinlich war Goldbach auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeigekommen und hatte befunden, dass dies ein guter Ort sei, über den er seine Bekanntheit mehren könne. Vielleicht wollte er auch nur geliebt werden. Weil er viel Geld mitbrachte, wurde er von heute auf morgen Vereinsvorsitzender. Als solcher sorgte er dafür, dass die Spieler nicht mehr nur aus Herne-Baukau oder Recklinghausen-Suderwich kamen, sondern von weither. Manch einer von ihnen hatte sogar schon in der Bundesliga gespielt. Sie kamen allerdings nicht nach Herne, weil sie meine Einschätzung teilten, dass Westfalia ein unterstützungswürdiger Verein wäre, sondern weil der Mäzen sie mit Geld überzeugte.

Bislang hatte ich mir nicht viel Gedanken darum gemacht, dass Spieler Geld bekamen, obwohl man bei Bayern München damals von nichts anderem zu reden schien (eine Tradition, der man treu geblieben ist). Aber jetzt wurde der Zusammenhang zwischen Fußball und Geld offensichtlich, und das nicht nur in Herne. Der Bundesligaskandal, in dem sich besessene Kleinkrämer gegenseitig mit miesen Tricks überboten hatten, war der schmutzige Abschluss der ersten Phase des deutschen Profifußballs gewesen. Begonnen hatte die Professionalisierung erst 1963, als in der Bundesrepublik als letzter der großen westlichen Fußballnationen eine Profiliga eingeführt wurde. In den ersten Jahren, in denen Transfersummen, Handgelder und Gehälter noch begrenzt waren, wimmelte es von schwarzen Kassen und doppelten Buchführungen, weshalb Hertha BSC 1965 sogar der Bundesliga verwiesen wurde. Doch das Geschäftsgebahren schien sich nicht zu bessern, auch nicht, als die Bundesliga sportlich erfolgreich wurde und mit Borussia Dortmund 1966 erstmals eine deutsche Mannschaft einen Europapokal gewann.

Als Horst-Gregorio Canellas, der Präsident der Offenbacher Kickers, auf seiner Geburtstagsfeier im Juni 1971 auf den Abspielknopf seines Tonbandgerätes drückte, war alle Unschuld der Liga dahin. Dass Fußball ein Geschäft geworden war, hatten die Kritiker schon längst geraunt. Nun bewiesen Canellas’ Aufzeichnungen von Telefongesprächen, dass es ein faules war. Spieler pokerten um Bestechungssummen, Vereinspräsidenten überboten sich um zu kaufende Siege, dunkle Mittelsmänner waren mit Geldkoffern unterwegs, und der Glaube der Fans daran, einen fairen Wettkampf zu sehen, war dahin.

Der gesamte Abstiegskampf der Saison 1970/71 war manipuliert worden, und Canellas’ Offenbarungen waren die des betrogenen Betrügers, denn auch er hatte die Rettung vor dem Abstieg zu kaufen versucht. Nur war die Konkurrenz aus Bielefeld erfolgreicher gewesen. Sechzig Spieler, Trainer und Funktionäre von Kickers Offenbach, Arminia Bielefeld, Schalke 04, Hertha BSC, VFB Stuttgart, Eintracht Braunschweig, MSV Duisburg und dem 1.FC Köln waren in die Manipulationen verwickelt, eine halbe Million Mark wechselte auf dunklen Wegen die Besitzer. Es dauerte Jahre, bis alles (oder auch nicht) aufgeklärt war.

An den Kassen der Liga bedeutete der Skandal eine Katastrophe. Die Zuschauerzahlen stürzten in der folgenden Saison auf das bis heute gültige Rekordtief von durchschnittlich 16.387 Besuchern pro Spiel ab. Die Geschäfte in der Bundesliga mussten neu geordnet werden. Nur sauberer Sport sicherte den geschäftlichen Erfolg. Aber das galt auch andersherum: Nur gute Geschäfte sorgten für sportlichen Erfolg. Also stiegen die dicken Fische ein – oder zumindest die dickeren. Im Jahr eins nach dem Skandal wurde passenderweise Bayern München Deutscher Meister, verteidigte fortan zweimal den Titel und wurde dreimal in Folge Europapokalsieger der Landesmeister. Und dank Robert Schwan von Bayern München lernten wir, dass es Manager nicht nur bei Siemens gibt. Schwan schaufelte fleißiger als alle Konkurrenten Geld in die Kassen, weshalb er zum Vorbild vieler Vereinsmacher wurde. Günther Mast, der mit seinem »Jägermeister« für einen Teil der Betrunkenen im Stadion sorgte, setzte als Präsident bei Eintracht Braunschweig 1973 die Trikotwerbung durch und bekannte: »Mich interessiert Sport nicht, ich gehe lieber zur Jagd.« Und in Hamburg tauchte erstmals Dr. Peter Krohn auf und sprach neue Zauberworte. Erst als Präsident und später als »Generalmanager« redete er von »Show« und »Business«, wo der »Schatzmeister« früher von »Fußball« geredet hatte. Dann steckte er seine Spieler in rosafarbene Trikots mit Dackelohrkragen, um mehr Frauen ins Stadion zu locken.

In dieser Zeit, nachdem die Erinnerung an den Bundesligaskandal vom Weltmeisterschaftsgewinn 1974 verwischt worden war, formierte sich zaghaft das goldene Dreieck aus Vereinen, Industrie und Fernsehen. Die Summen waren noch bescheiden, aber sie stiegen. Noch gab es kleinliche Streits über die Live-Übertragung von Europapokalspielen im Fernsehen, die oft erst in letzter Minute entschieden wurden. Aufrechte TV-Macher feilschten um jede Mark Übertragungshonorar, die Größe von Werbebanden am Spielfeldrand sowie Werbeschriftzügen auf den Trikots. Ich kann mich noch an die Übertragung eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft in Argentinien erinnern, bei der Kommentator Rudi Michel mit der gleichen Abscheu über quergestellte Werbebanden hinter den Toren sprach wie ein Temperenzler über Saufgelage. Noch versuchten sich nur experimentierfreudige Unternehmen am neu entstehenden Werbeträger Fußball. Im Jahr nach dem WM-Gewinn hatten neben Braunschweig nur Frankfurt, Düsseldorf, Bayern München und der HSV des Dr. Krohn Werbung auf ihren Trikots. Und noch gab es viele Vereine, bei denen mehr vom Vereinslied die Rede war als von Bilanzerstellungen.

Die Zuschauer spürten die Veränderungen. Das Geld versprach ihnen damals nicht mehr Glamour, Aufregung und Spaß, sondern störte sie. Besonders die Bayern, die sich am deutlichsten vom Fußball der Vergangenheit verabschiedeten und beharrlich kühle Professionalität in den Vordergrund stellten (der HSV wirkte daneben eher lustig aufgedreht), zogen die Abneigung vieler Fans auf sich. Wo immer sie spielten, wurden sie wütend ausgepfiffen und forderten teilweise sogar puren Hass heraus. In Wuppertal wurde ihr Bus mit Steinen beworfen, und in Essen warf ein Fan sogar ein Messer nach Sepp Maier.

In England entwickelten in jener Zeit Soziologen erstmals eine Theorie zu den Veränderungen des Fußballs und seines Publikums. Ian Taylor stellte bereits 1971 die Behauptung auf, dass das Spiel eine »Bourgeoisierung« erlebt hätte. Dabei ging er davon aus, dass in den 50er-Jahren und zuvor Spieler und Zuschauer hauptsächlich Mitglieder der Arbeiterklasse gewesen waren. Dies hat sich im Laufe der Zeit zunächst auf Spielerseite verändert, als Anfang der Sechzigerjahre das (sehr niedrige) Höchstgehalt abgeschafft worden war und viele Spieler dadurch einen Sozialaufstieg erlebten. Außerdem habe das Spiel ein neues Publikum aus der Mittelschicht angezogen. Das traditionelle Arbeiter-Publikum hat sich durch diese Veränderungen bedroht und zurückgedrängt gefühlt. Dazu gehörte auch der Eindruck dieser tief mit »Fußball-Bewusstsein« durchdrungenen Zuschauer, dass sie nun keinen Einfluss mehr auf die Vereinspolitik haben. Entwickelt wurde die These von Taylor, um die damals in England erstmals massiv auftretenden Zuschauerkrawalle beim Fußball zu erklären. In diesen sah der Wissenschaftler einen Widerstand gegen besagte »Bourgeoisierung« des Spiels und einen gewaltsamen Versuch, die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Oder, um die Aussage noch mal zuzuspitzen und auf deutsche Verhältnisse zu übertragen: Robert Schwan wollte den Arbeitern den Fußball wegnehmen, und deshalb warfen in Essen junge Proleten ihre Springmesser nach Sepp Maier.

Polizeischutz für die Reichen. Bayern-Stars 1974 in Wuppertal

Trotz vieler Unterschiede zwischen der englischen und deutschen Situation und obwohl Taylors Ansatz sicherlich in vielerlei Hinsicht ein eher romantisches denn historisch unbedingt korrektes Bild des Publikums zeichnet, trägt er doch zum Verständnis der Entwicklung des Profifußballs sehr viel bei. Bereits in den Fünfzigerjahren, als die DFB-Funktionäre noch mit Argusaugen über jede Überweisung auf Spielerkonten wachten, hatten wirtschaftliche Faktoren die Entwicklung des Spiels bestimmt. Das galt nicht nur für spektakuläre Spielertransfers, wie etwa beim »100.000-Mark-Sturm« von Preußen Münster, mit dem sich der westfälische Klub bereits 1951 nach vorne kaufen wollte, oder der »Texas-Elf« von Werder Bremen, die mit den Geldern eines örtlichen Tabak-Unternehmens, dessen bekannteste Marke »Texas« hieß, zusammengeholt wurde. Zum Ende der Oberligen gab es bereits erste Konzentrationen im Fußballgeschäft, das doch angeblich noch keines war. Ab Mitte der 50er-Jahre wurden einige Klubs zu »städtischen Repräsentationsvereinen«, wie der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling sie nennt, andere mussten zurücktreten. Was man auch daran erkennen kann, dass das Zeitalter der einstmals sehr populären Städtevergleiche, bei denen in einer Stadtmannschaft Spieler der verschiedenen Vereine der Stadt spielten, vorüber war. Die Vereine, die ihre Kraft nur aus dem Stadtteil schöpften, konnten finanziell und sportlich nicht mehr mithalten und wurden verdrängt. Namen wie Altona 93 in Hamburg, die Sportfreunde Katernberg in Essen oder Hamborn 07 in Duisburg sind Beispiele dafür. Die Repräsentation der Städte übernahmen nun vornehmlich der Hamburger SV, Rot-Weiß Essen oder der MSV Duisburg. Letztere etwa besetzten die Rolle als »der« Duisburger Verein erst 1965, als sie sich von Meidericher SV in MSV Duisburg umbenannten. Nach Einführung der Bundesliga 1963 war der Markt allenfalls in den Metropolen groß genug, um mehr als einen Profiverein dauerhaft zu ernähren.

Trotzdem gab es auch Anfang der Siebzigerjahre noch in vielen Städten ein selbstverständliches Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Verein, Spielern und Zuschauern. Das galt auch – und vielleicht länger als überall anders – in Bochum. Im Kader des VFL standen noch 1974 zehn Spieler, die in Bochum geboren und aufgewachsen waren, und nur zwei kamen von außerhalb des Ruhrgebiets. Trainer Höher hatte beim VFL gespielt, und Präsident war Ottokar Wüst, der Besitzer eines traditionsreichen Geschäfts für Herrenoberbekleidung. Selbst die Bayern hatten in den Sechzigerjahren ihren Aufstieg mit Münchnern wie Beckenbauer, Schwarzenbeck und Maier geschafft. Doch solche lokalen Anbindungen spielten immer weniger eine Rolle. Die Spieler fühlten sich inzwischen kaum noch als »Ritter des Vereins«, die für den Klub, die Stadt und ihre Bewohner einen fußballerischen Stellvertreterkrieg austrugen. Wie sollten sie auch, wenn sie aus ganz anderen Gegenden oder gar anderen Ländern herbeigekauft wurden. Folglich waren sie mehr ihrer beruflichen Karriere als Profispieler verpflichtet, als sich für lokale Identitäten zuständig zu fühlen.

Neben dem rein sportlichen Wettkampf begannen die Vereine ein neues Rennen um Werbeeinnahmen, Mäzene und Trikotsponsoren. Mit den dort erwirtschafteten Geldern sowie Schenkungen, Krediten und Bürgschaften versuchten die Klubs, sich die besten Spieler abzujagen. Nicht die Kunst des Trainers, eine Mannschaft aufzubauen, Talente zu entdecken und zu fördern, stand mehr allein im Vordergrund, sondern die Wirtschaftskraft im Kampf um bessere Spieler. An der Spitze der Klubs begann ein Verdrängungsprozess, infolge dessen die alten Honoratioren der Stadt von denen abgelöst wurden, die schnelles Geld zu besorgen vermochten oder es auch nur versprachen.

Taylors These von der Übernahme des Spiels durch die Mittelschicht wurde in Deutschland eifrig aufgegriffen. Sie ist deshalb so interessant, weil sie zugleich subjektiv richtig und objektiv falsch war. Der vermeintliche Arbeitersport Fußball hatte wahrscheinlich nie denen gehört, die ihn betrieben oder ihm zusahen. Eher war er Teil einer patriarchalischen Welt, in der Fabrikbesitzer, Leiter von Handelshäusern oder Zechendirektoren durch ihr Engagement beim lokalen Sportverein ihr Verständnis von sozialer Verantwortung einlösten. Als Vereine, Industrie und Fernsehen das Fußballgeschäft Mitte der Siebzigerjahre neu zu ordnen begannen, änderte sich das. Und so entwickelten die Anhänger, die vielleicht nie wirklich die Vereinspolitik mitbestimmt und nach dem Spiel schon längst nicht mehr mit den Spielern in der Vereinskneipe ein Gespräch unter Gleichen geführt hatten, jetzt ein Gefühl des Verlustes.

Streng genommen ging ein Riss durch die Fußballwelt. Fußball war zur Ware geworden, die Vereine zu Anbietern dieser Ware, die Fußballer stellten das Produkt her, und die Zuschauer waren die Abnehmer. Von Teilhabern waren sie zu Konsumenten geworden. Doch ganz war die Illusion noch nicht zerstört und ist es bis heute nicht. Hinter dieser so klar scheinenden Trennung und deutlichen Rollenverteilung entstand in Wirklichkeit ein undurchdringliches Gewusel. Geschäft und Gefühl, Loyalität und Profit, Karriere und Anhänglichkeit, Unterhaltung und Herzensblut, lokale Bindung und Internationalität überlagern sich allenthalben. Auch wenn Vereine sich mitunter so gebärden, sind sie noch immer keine Unternehmen, die Überschüsse erwirtschaften müssen. Vereinspräsidenten sind keine Konzernmanager, sondern mitunter sentimentale Männer in den besten Jahren, die zum Schrecken ihrer Ehefrauen Millionen verschleudern. Mancher Spieler vergisst nicht, dass er einst selber in der Kurve gestanden hat. Und viele Zuschauer sind nicht Konsumenten eines Freizeitangebots, sondern hingebungsvoll Liebende. Bis heute ist die Geschichte des Fußballs, das Verhältnis der Zuschauer zu den Spielern und den Vereinen durch dieses Spannungsverhältnis zwischen Geschäft und Gefühl bestimmt.

4. Mit einem Helden gegen »Die«

Mir war es damals ziemlich egal, dass ein offensichtlich geltungssüchtiger Neureicher Westfalia im Handstreich übernommen hatte. Endlich war was los. Schließlich sorgte er nicht nur dafür, dass die Stadionuhr wieder ging und die Holzbänke der Tribüne gestrichen wurden. Wir rauschten durch die Drittklassigkeit, und ich rollte jubelnd über den Siegtreffer beim größten Konkurrenten in Siegen eine Böschung des Leimbach-Stadions hinunter. Wir gewannen auch die Westfalenmeisterschaft und stiegen am Ende in die Zweite Bundesliga auf. Zu den Aufstiegsspielen kamen jeweils fünfzehntausend Zuschauer, und meine Mutter behauptete, dass sie die Torschreie durch die Stadt bis zu uns nach Hause gehört hätte. Dann strickte sie mir einen blauweißen Schal, der die damals vorschriftsmäßige Länge von ungefähr vier Metern hatte, und ich drehte ihn mir nun bei jedem Windzug um den Hals.

Außerdem schenkte der Mäzen mir einen Lieblingsspieler – meinen Helden. Einen solchen zu finden ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Es passiert nicht einfach so, allein über den großen Namen, die sportlichen Erfolge oder das Ansehen in der Öffentlichkeit. Wer ein Team häufiger spielen sieht, lernt die Spieler kennen. Mitunter erfährt der Zuschauer mehr über die Persönlichkeit der Akteure, wenn er ihren Umgang mit dem Ball und ihr Verhalten im Spiel beobachtet, als ein langes Gespräch zutage brächte. Und das schließt sich mit unseren Wünschen und Fantasien kurz. Mitunter erkennen wir dann auf dem Platz einen, der diese Wünsche und Fantasien einlöst.

Jochen Abel hatte einen Haarschnitt wie Mogli aus dem Dschungelbuch, immer einen hochroten Kopf und schaute mit wildem, glühendem Blick über den Platz. Er fluchte über vergebene Torchancen so laut, dass ich es auf den Rängen hören konnte. Er maulte lauthals den Schiedsrichter an und schimpfte mit seinen Mitspielern. Und: Er schoss Tore. Das heißt, er monsterte, bollerte, donnerte und bombte die Bälle ins Tor. Und das nicht nur ab und zu, sondern mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit und Ausdauer. In der Amateurliga waren es drei oder vier Tore pro Spiel und in der Zweiten Liga immer noch oft genug eins oder zwei. Ich träumte nachts davon, er zu sein.

Das hatte einerseits damit zu tun, dass er mein sportliches Vorbild war. Auch ich wollte bei meinen nachmittäglichen Fußballspielen im Park vor dem Tor seine Kaltschnäuzigkeit haben. Vor allem aber war Jochen Abel auf faszinierende Art und Weise ungehobelt, rüde und entschlossen. Verhaltensweisen, die mir leider nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung standen. Jede seiner Bewegungen auf dem Platz sprach von Selbstbewusstsein und Stärke, Durchsetzungsvermögen und unbeugsamem Willen. Er war kein Künstler und kein Arbeiter, er war ein Kämpfer. Und einen solchen brauchte ich damals. Später habe ich immer wieder Sympathie und mitunter Begeisterung für andere Spieler – vornehmlich unberechenbare Dribbler – entwickeln können. Aber es ging nie mehr so weit wie bei Jochen Abel. Meine Begegnungen am Wochenende mit ihm halfen mir dabei, erwachsen zu werden. Außerdem schaffte er in meinen Augen eine makellose Karriere. Nachdem er Westfalia in die Zweite Liga geschossen hatte und dort weiter erfolgreich war, wechselte er mitten in der Saison zum VFL Bochum und rettete die Mannschaft vor dem Abstieg (und mich vor Konflikten). Er wurde der erfolgreichste Torschütze in der Bundesligageschichte des VFL und stellte die Torproduktion erst ein, als er nach Schalke wechselte. Schalke stieg dann ab.

Der Held, einmal milde gestimmt. Jochen Abel mit dem Ehrenkranz zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga