6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

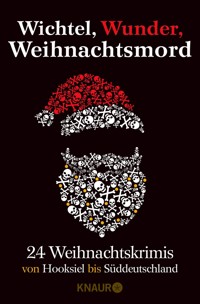

Morgen, Kinder, wird's was geben ... Sie haben keine Lust auf besinnlichen Weihnachtszauber? Sie sehnen sich nach etwas Aufregung in der gemütlichen Adventszeit? Perfekt! Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen eine neue Ausgabe unseres beliebten mörderischen Adventskalenders mit 24 weihnachtlichen Kurz-Krimis, die Ihnen ganz bestimmt den Atem stocken lassen. 24 renommierte Krimi-Autoren und -Autorinnen haben sich zusammengefunden und liefern mit »Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord« eine Kurzgeschichten-Sammlung, die Sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Begeben Sie sich auf eine blutige Reise und freuen Sie sich auf spannende Geschichten jeglicher Art: Ob blutig oder heiter, ob gruselig oder voll Witz - hier werden Sie fündig! »Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord« ist die Fortsetzung des beliebten mörderischen Adventskalenders mit 24 weihnachtlichen Kurz-Krimis nach den Spiegel-Bestsellern »Winter, Weihrauch, Wasserleiche« und »Rentier, Raubmord, Rauschgoldengel«. Für grauenhaft spannende Stunden sorgen in diesem Jahr: Lea Adam, Hilde Artmeier & Wolfgang Burger, Mathias Berg, Carine Bernard, Katja Bohnet, Mechtild Borrmann, Christiane Dieckerhoff, Andreas Eschbach, Christiane Franke & Cornelia Kuhnert, Hazel Frost, Stefanie Gregg, Thomas Kastura, Thorsten Kirves, Regine Kölpin, Iny Lorentz, Matthias Löwe, Isolde Peter, Sonja Rüther, Florian Schwiecker, Michael Thode, Ben Tomasson, Su Turhan, L.U. Ulder, Alex Wagner. Weitere Anthologien aus dieser Krimi-Bestseller-Reihe mit weihnachtlichen Kurzgeschichten sind: Winter, Weihrauch, Wasserleiche Rentier, Raubmord, Rauschgoldengel Lametta, Lichter, Leichenschmaus Makronen, Mistel, Meuchelmord Kerzen, Killer, Krippenspiel Plätzchen, Punsch und Psychokiller Türchen, Tod und Tannenbaum Stollen, Schnee und Sensenmann Süßer die Schreie nie klingen Glöckchen, Gift und Gänsebraten Maria, Mord und Mandelplätzchen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord

24 Weihnachtskrimis - Von Kiel bis Wien

Joëlle Stüben / Anne Verhoeven

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Morgen, Kinder, wird’s was geben ...

Besinnlicher Weihnachtszauber ist Ihnen zu langweilig? Sie sehnen sich nach etwas Spannung in der gemütlichen Adventszeit? Perfekt! Dann greifen Sie zu unserem mörderischen Adventskalender mit 24 weihnachtlichen Kurz-Krimis, die Ihnen ganz bestimmt den Atem stocken lassen. 24 renommierte Krimi-AutorInnen liefern mit »Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord« eine Kurzgeschichten-Sammlung, die Sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Ob blutig oder heiter, ob gruselig oder humorvoll - hier werden Sie fündig!

Für grauenhaft spannende Stunden sorgen in diesem Jahr:

Lea Adam, Hilde Artmeier/Wolfgang Burger, Mathias Berg, Carine Bernard, Katja Bohnet, Mechtild Borrmann, Christiane Dieckerhoff, Andreas Eschbach, Christiane Franke/Cornelia Kuhnert, Hazel Frost, Stefanie Gregg, Thomas Kastura, Thorsten Kirves, Regine Kölpin, Iny Lorentz, Matthias Löwe, Isolde Peter, Sonja Rüther, Florian Schwiecker, Michael Thode, Ben Tomasson, Su Turhan, L.U. Ulder, Alex Wagner.

Inhaltsübersicht

Karte

Motto

1: Florian Schwiecker, Tödliche Weihnachten

2: Mechtild Borrmann, Greta

3: Hilde Artmeier & Wolfgang Burger, Alle Jahre wieder

4: Katja Bohnet, Eine gute Lehrerin

5: Lea Adam, Maria

6: Michael Thode, Ein nasses Grab

7: Christiane Franke & Cornelia Kuhnert, Weihnachtswünsche werden wahr

8: Carine Bernard, Der verschwundene Esel

9: Mathias Berg, Das Phantom

10: Su Turhan, Cowboy-Schorle in der Fuggerstadt

11: Andreas Eschbach, Ein Geschenk des Himmels

12: Isolde Peter, Die Gottesanbeterin

13: Regine Kölpin, Nützt jo nix

14: Iny Lorentz, Weihnachtsrache

15: Thorsten Kirves, Der Eisbrecher

16: L.U. Ulder, Letzte Weihnachten oder Nie wieder Julio

17: Christiane Dieckerhoff, Bescherkind

18: Matthias Löwe, Heute kommt der Weihnachtsmann

19: Thomas Kastura, Der Pakt

20: Hazel Frost, Primfaktoren

21: Alex Wagner, Wiener Weihnachtszauber

22: Stefanie Gregg, Augen-Blicke

23: Ben Tomasson, Schöne Bescherung

24: Sonja Rüther, Schichtlos zur Bescherung

Stille Nacht, heillose Nacht

Alles schläft, dann erwacht

All der kühne erbitterte Hass

Selbst der tapferste Krieger wird blass

Heut sorgen Mörder für Ruh!

Heut sorgen Mörder für Ruh!

Stille Nacht, heillose Nacht

Wo ist dein Kind? Gib nur Acht!

Es wird zur ewigen Ruhe gebracht

Denn der Teufel beherrscht diese Nacht

Schlaf in ewiger Ruh!

Schlaf in ewiger Ruh!

Florian Schwiecker

Tödliche Weihnachten

Berlin

Florian Schwiecker ist 1972 in Kiel geboren und hat viele Jahre in Berlin als Strafverteidiger gearbeitet. Während seiner Tätigkeit für ein internationales Wirtschaftsunternehmen in den USA entstand die Idee zu seinem ersten Thriller »Verraten«. Bald folgten die Bestseller »Die siebte Zeugin« und »Der dreizehnte Mann«. Außerdem empfiehlt Florian Schwiecker regelmäßig Krimis in seiner Thriller-Kolumne auf freundin.de.

Eine Rocco-Eberhardt-Kurzgeschichte

1. Kapitel

Heute würde das Urteil im Strafverfahren gegen den Weihnachtsmann fallen. Am 1. April. Angeklagt wegen Totschlags! Wenn das Ganze nicht so ernst wäre, hätte man direkt darüber lachen können.

Ich schob den Gedanken beiseite, da in diesem Moment die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen, die Besetzung der großen Strafkammer, den Gerichtssaal durch die schwere Tür hinter der Richterbank betraten. Nervös blickte ich auf meine Uhr. Gerade einmal vierundzwanzig Minuten hatten sie sich im Anschluss an die Schlussplädoyers beraten, um zu einem Urteil zu kommen. Vierundzwanzig Minuten, die über den weiteren Verlauf des Lebens meines Mandanten entscheiden würden.

Ich drehte mich zu ihm um. Er war hinter mir in der von Schutzglas umgebenen Kabine untergebracht, die die Angeklagten im Schwurgerichtssaal von den übrigen Prozessteilnehmern trennte. Zusammengesunken und mit hängenden Schultern saß er dort. Ein Mann, dessen Schicksal besiegelt war. Mit schulterlangem, schneeweißem Haar, weißen buschigen Augenbrauen und einem dichten, weißen Vollbart entsprach er dem Bild des Weihnachtsmannes, das man aus Weihnachtsfilmen kannte. Und so verrückt es auch klang, das genau war sein Job. Christopher Kringel, so lautete sein Künstlername, war von Beruf Weihnachtsmann. Natürlich war er nicht der echte Weihnachtsmann – wobei die Kinder seiner Kunden das vermutlich anders sahen. Jahr für Jahr besuchte er bis zu einhundert Familien in der Adventszeit, um den Zauber des Festes greifbarer zu machen. Auf seinem Schoß sitzend sagten Kinder Gedichte auf, überreichten ihm ihre Wunschzettel oder waren manchmal vor lauter Respekt einfach nur stumm. Ab und zu besuchte er seine Kunden zusammen mit einem Engel. Das war etwas teurer. Aber es verstärkte die Besonderheit des festlichen Moments doch deutlich. So hatte es zumindest die Beweisaufnahme in diesem Verfahren ergeben. Drei Zeugen, allesamt Kunden meines Mandanten, hatten das in ähnlicher Art und Weise geschildert. Alle waren sie voll des Lobes. Sie versicherten, dass ihre Kinder Stein und Bein schwören würden, dass Kringel der echte Weihnachtsmann war. Ein Kind hatte sogar an seinem Bart gezogen. Der war echt. Das musste als Beweis doch ausreichen.

Und jetzt, zwei Wochen nach Beginn des Verfahrens und gerade mal gute drei Monate seit der Tat, die meinem Mandanten vorgeworfen wurde, waren wir nur wenige Minuten von der Verkündung des Urteils entfernt. Ausgerechnet am 1. April.

Kringel hob seinen Kopf und sah mir direkt in die Augen. Ich meinte, in seinem Blick eine Mischung aus Hoffnungslosigkeit und unendlicher Traurigkeit zu sehen. Die Ereignisse der vergangenen Monate hatten ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Eingefallen, grau und leer hatte es nichts mehr mit dem Ausdruck meines Mandanten zu tun, den ich kurz nach Weihnachten kennengelernt hatte. Und der auf den Flyern, mit denen er sein Geschäft bewarb, abgedruckt war.

Ich lächelte ihm aufmunternd zu, obwohl mir klar war, dass es dazu wenig Grund gab. Kringels Schicksal war besiegelt. Er würde viele Jahre im Gefängnis verbringen. Verurteilt wegen Totschlags. Wegen Totschlags an einem Engel. Und ich hatte nichts dagegen tun können. Obwohl ich von seiner Unschuld überzeugt war. Warum? Das sagte mir einfach mein Gefühl nach vielen Jahren, die ich als Strafverteidiger zugebracht hatte. Ich vertrat Mandanten, die schuldig waren und keinen Hehl daraus machten. Ich verteidigte Mandanten, die schuldig waren, das aber nicht wahrhaben wollten. Ihr Unterbewusstsein schaffte es irgendwie, die Tat zu verdrängen. In diesen Fällen ging es nicht darum, einen Schuldigen frei zu bekommen, sondern einzig und allein, ein gerechtes Ergebnis zu erzielen. Eine Strafe, die angemessen war. Und dann und wann vertrat ich Mandanten, die fälschlicherweise belangt wurden und gemeinsam mit mir für ihr Recht auf einen Freispruch kämpften.

Bei Kringel war es anders. Ich hatte in seine Augen gesehen und mein Instinkt und meine Erfahrung aus vielen hundert Strafverfahren sagten mir, dass er trotz der erdrückenden, gegen ihn sprechenden Beweislage unschuldig war. Aber anstatt für seine Freiheit zu kämpfen, tat Kringel alles dafür, Gericht, Staatsanwaltschaft und die Öffentlichkeit, die dem Verfahren mit großer Aufmerksamkeit folgte, von seiner Schuld zu überzeugen. Er hatte gestanden. Gleich bei der ersten Vernehmung durch die Polizei. Noch bevor ich ihm als Pflichtverteidiger beigeordnet worden war. Das machte für mich keinen Sinn. Und irgendwie passte das alles nicht zusammen. Alles in mir sträubte sich, das einfach zu akzeptieren. Und doch war ich wie selten in meiner Karriere an einem Punkt angelangt, an dem ich keine Lösung wusste. Ein schreckliches Gefühl.

Ein geständiger Totschläger. Der Traum eines jeden Staatsanwaltes. Und eine Herausforderung für jeden Strafverteidiger. Insbesondere unter diesen Umständen.

Als Kringel wieder auf den Boden sah, drehte ich mich um und ließ meinen Blick durch den Gerichtssaal schweifen. Bis auf den letzten Platz besetzt, warteten die Besucher und Vertreter der Presse auf die Verkündung des Urteils.

Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Schließlich stand der Weihnachtsmann nicht jeden Tag vor Gericht.

Von den Zuschauerbänken blickte ich weiter zu der Bank der Anklagevertretung. Knapp einen Meter siebzig groß, mit langen, glatten roten Haaren thronte dort Oberstaatsanwältin Elisabeth Maximoff.

Maximoff erwiderte meinen Blick und sah mich siegessicher an. Sie wusste, dass sie gewonnen hatte, und genoss die letzten Momente vor der Verkündung des Urteils. Zu Recht. Sie hatte einfach bessere Arbeit geleistet als ich. Nun lächelte sie mich unverhohlen an, nickte zur Richterbank und erhob sich. Ich rückte meine Krawatte zurecht und wollte ebenfalls gerade aufstehen, als ich ein Vibrieren in meiner Tasche spürte. Verstohlen fischte ich mein iPhone heraus und sah, dass es eine WhatsApp von Tobi, meinem besten Freund und meiner Meinung nach Berlins bestem Privatdetektiv, war. Die Nachricht war kurz und bestand nur aus drei Worten: »Kringel ist unschuldig«.

2. Kapitel

»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil«, setzte die Vorsitzende Richterin Natascha Johannsen an, als ich sie mit einem lauten »Stopp! Halt! Mein Mandant ist unschuldig!« unterbrach.

Verdutzt blickte sie mich an, wobei ihr Ausdruck zunächst von Überraschung zu Ungläubigkeit wechselte, ehe sie mich offensichtlich genervt ansah.

»Herr Rechtsanwalt«, begann sie mich mit einem Tonfall zu maßregeln, der mich an den meiner ehemaligen Klassenlehrerin erinnerte, wenn ich etwas ausgefressen hatte. »Dafür ist es jetzt wohl etwas zu spät. Das hätten sie vorher darlegen müssen.«

Damit hatte sie nicht ganz unrecht. Aber eben nur »nicht ganz«. Denn solange das Verfahren nicht abgeschlossen war, konnte ich durch Stellung eines Beweisantrages den Wiedereintritt in die Beweisaufnahme erlangen. Und genau das würde ich hier und jetzt tun. Der ersten WhatsApp von Tobi folgte eine zweite. »Bin gleich im Gericht. Du musst sie hinhalten. Ich bringe einen Zeugen mit.«

»Das ist doch lächerlich«, stimmte Oberstaatsanwältin Doktor Maximoff der Vorsitzenden Richterin zu, während sich ein Raunen im Zuschauerraum ausbreitete. Jeder hier im Gerichtssaal schien sich zu fragen, was ich vorhatte. Und damit waren sie nicht die Einzigen. Denn ich fragte mich das auch. Abgesehen von Tobis beiden Nachrichten hatte ich absolut nichts in der Hand, womit ich meine zugegebenermaßen sehr späte Unterbrechung begründen konnte. Da ich Tobi aber zu einhundert Prozent vertraute, kümmerte mich das wenig. Wichtiger war, dass ich ihm genug Zeit verschaffte, das Gericht zu erreichen. Und vielleicht im letzten Moment doch noch den einen, rettenden Strohhalm zu finden, der diese verfahrene Situation in das richtige Licht rücken würde. Tobi war dieser Strohhalm. Und es wäre nicht das erste Mal, dass er im letzten Moment zu einer entscheidenden Änderung beitrug. Ich setzte alles auf die eine Karte. Ich würde mich darauf verlassen, dass er alles Weitere erklären könnte.

»Entschuldigen Sie bitte, Frau Vorsitzende«, begann ich, um Tobi die nötige Zeit zu verschaffen. »Es sind neue Tatsachen aufgetaucht, neue Beweise, deren Existenz mir erst jetzt bekannt geworden ist.« Ich improvisierte. »Ich habe in dieser Sekunde eine Nachricht von meinem Ermittler erhalten. Es gibt einen Zeugen, der die Unschuld meines Mandanten beweisen kann. Der weiß, was sich tatsächlich zugetragen hat. Es ist alles anders, als wir bisher vermutet haben.« Ich räusperte mich und fügte dann hinzu. »Der Zeuge ist auf dem Weg hierher und wird in wenigen Momenten eintreffen.«

Während ich überlegte, welche Worte ich als Nächstes wählen sollte, hörte ich ein lautes Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um und sah in die entsetzten Augen von Christopher Kringel, der mit seinen Fäusten gegen die Scheibe hämmerte.

»Das stimmt nicht«, rief er so laut, dass sich jetzt alle Anwesenden im Saal in seine Richtung wandten. »Ich bin schuldig!«

Noch bevor ich darauf reagieren konnte, wurde meine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt, als unerwartet die Saaltür aufgerissen wurde.

Es war Tobi, der zusammen mit einem verwahrlost wirkenden Mann in abgerissenen Kleidern in den Saal stürmte.

3. Kapitel

Mit zitternden Händen saß Christopher Kringel auf dem alten abgewetzten Stuhl und blickte voller Furcht in die Augen des Kriminalbeamten auf der anderen Seite des Tisches.

Mit ruhiger Stimme redete der Polizist, der sich als Hauptkommissar Beyer vorgestellt hatte, zum wiederholten Mal auf ihn ein.

»Herr Kringel, ich kann verstehen, dass die Ereignisse für sie erschütternd sein müssen. Und ich verstehe auch, dass das alles gerade sehr viel ist. Aber wir gehen aufgrund der Umstände davon aus, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handelt. Wir wollen alles dafür tun, den oder die Täter zu fassen. Und das ist zeitkritisch.«

Kringel hörte alles, was der Polizist zu ihm sagte, nur wie durch einen Filter. Katja war tot. Von der Brücke gestürzt. Keine dreißig Minuten nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt am Vorabend. Sie waren um 18.00 Uhr bei einer Familie im Westend gewesen und hatten ihre übliche Show abgezogen. Er als Weihnachtsmann. Sie als Engel. Mit ihren kurzen blonden Haaren, ihren strahlenden Augen und ihren feinen Zügen war sie die perfekte Besetzung. Als sie gegen 18.35 Uhr die Familie wieder verlassen hatten, hatte er Katja noch angeboten, sie nach Hause zu fahren. Das sei nicht nötig, hatte sie dankend abgelehnt. Sie wäre um 19.00 Uhr noch mit Todd verabredet und würde sich mit ihm direkt an dem Feuerzangenbowlenstand am S-BHF Heerstraße treffen. Sie hätten sich so sehr gestritten, und sie wollte das vor dem Heiligen Abend wieder in Ordnung bringen.

Und jetzt saß er hier. Bei der Polizei. Sie hatten gesagt, sie brauchten seine Zeugenaussage. Womöglich hatte er was gesehen oder gehört, das Aufschluss über den Täter gab. Irgendetwas, was er wusste. Mit wem Katja sich nach ihrem Auftritt noch getroffen haben könnte. Oder sonst irgendeinen Hinweis, der helfen konnte.

»Herr Kringel?«, fragte Hauptkommissar Beyer, und Kringel meinte so etwas wie Besorgnis in seiner Stimme zu erkennen. »Geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?«

Es ging ihm ganz und gar nicht gut. Und ob er jetzt Wasser hatte oder nicht, machte da auch keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil. Mit festem Blick sah er dem Kommissar direkt in die Augen.

»Sie müssen nicht weitersuchen. Ich bin es, der für Katjas Tod verantwortlich ist.«

4. Kapitel

»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus«, sagte Oberstaatsanwältin Doktor Maximoff mit einem für mein Dafürhalten etwas zu selbstgefälligen Lächeln und drückte mir die Ermittlungsakte in die Hand. Sie hatte es sich offensichtlich nicht nehmen lassen, das persönlich zu tun, um mir die nach ihrer Meinung bestehende Aussichtslosigkeit dieser Verteidigung unter diese Nase zu reiben. »Aber in dieser Sache wird Ihnen Ihr guter Ruf rein gar nichts bringen«, fuhr sie zynisch fort. »Da könnte Ihnen vermutlich nicht einmal ein Weihnachtswunder helfen.«

»Das, liebe Frau Maximoff, werden wir dann ja vor Gericht sehen«, erwiderte ich völlig ungerührt und ohne mich auf ihr Spiel einzulassen. Sie mochte recht haben, sie mochte sich täuschen. Ohne einen Blick in die Akte geworfen zu haben und ohne ein Wort mit meinem Mandanten gewechselt zu haben, konnte ich dazu absolut nichts sagen. Ich nickte ihr deshalb mit meinem freundlichsten Lächeln zu und wollte gerade gehen, als sie sich noch einmal an mich wandte.

»Doktor Maximoff«, sagte sie. »Es heißt Doktor Maximoff.«

Ich zuckte nur mit den Schultern und verließ ohne ein weiteres Wort ihr Büro. Spätestens in diesem Moment hatte sich meine Motivation, den Fall zu gewinnen, um den Faktor hundert gesteigert.

Nachdem ich mich im Anwaltszimmer zwei billige Automatenkaffees später mit dem bisherigen Stand der Ermittlungen vertraut gemacht hatte, musste ich der Oberstaatsanwältin allerdings recht geben. Für meinen Mandanten sah es alles andere als gut aus.

Die Sachlage war eindeutig, alle Fakten sprachen gegen ihn. Katja Gruhnert war gegen 19.00 Uhr infolge eines Sturzes von der nördlichen Seite der Brücke am S-Bahnhof Heerstraße auf die Bahngleise gefallen und hatte sich dabei das Genick gebrochen.

Keine dreißig Minuten später war sie dem Fahrer einer S-Bahn aufgefallen, der mit geringer Geschwindigkeit aus dem Bahnhof fahrend glaubte, einen Körper auf der linken Seite des Bahndammes gesehen zu haben. Er machte umgehend Meldung und kurz darauf trafen Polizei und Rettungswagen ein. Beamte und Sanitäter arbeiteten professionell und Hand in Hand und taten alles, die junge Frau zu retten. Dabei konnten sie ihr Erstaunen über deren Erscheinung nicht verbergen. Sie hatten sprichwörtlich einen gefallenen Engel vor sich. Nach der Erstversorgung wurde Katja Gruhnert sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren, wo man ihr allerdings nicht mehr helfen konnte. Um Punkt 20.07 Uhr erklärte der behandelnde Arzt sie offiziell für tot.

Im Rahmen der zwei Tage später durchgeführten rechtsmedizinischen Untersuchung hatte Doktor Justus Jarmer an Gruhnerts Rücken eine mehrere Zentimeter durchmessende dunkle Hautverfärbung festgestellt. Ausweislich Jarmers Gutachtens handelte es sich bei dem Hämatom nicht um eine sturztypische oder anstoßtypische Verletzung. Das hieß, Gruhnert hatte sich diese nicht bei oder nach dem Sturz von der Brücke zugezogen. Außerdem stellte Jarmer fest, dass das Hämatom nicht postmortal entstanden war, sondern dass Gruhnert sich die Verletzung definitiv zu Lebzeiten, und zwar unmittelbar vor ihrem Sturz, zugezogen haben musste.

Oder mit anderen Worten, alles sprach dafür, dass sie jemand von hinten heftig gestoßen und dadurch den Sturz von der Brücke und schließlich ihren Tod verursacht haben musste.

Die Beamten am Tatort hatten in Gruhnerts Tasche einen Flyer mit Kringels Nummer und einem Hinweis auf ihre gemeinsame Arbeit als Weihnachtsmann und Engel gefunden. Und weil sie ein Engelskostüm getragen hatte, hatten sie ihn kurzerhand angerufen und auf die Wache bestellt, wo er nur kurze Zeit später ein Geständnis abgelegt hatte.

Ich klappte die Akte zu und machte mich durch die Katakomben auf zu dem Untersuchungsgefängnis, das durch einen unterirdischen Gang direkt mit dem Landgericht verbunden war.

Als ich Kringel keine zwanzig Minuten später in einer Sprechzelle gegenübersaß, hatte ich das Gefühl, den Weihnachtsmann vor mir zu haben. Wenn man ihn ansah, hörte man förmlich das Klingen von Glöckchen … und meinte den Duft von Tannenzweigen, Spekulatius und frisch gebackenen Pfefferkuchen wahrzunehmen – man spürte einfach den Geist der Weihnacht.

Nachdem wir die Formalitäten erledigt und ich ihm erklärt hatte, dass ich ihm durch das Gericht als Verteidiger zugeordnet worden war, weil er sich selbst keinen Verteidiger gewählt hatte, wollte ich ihn gerade fragen, was am 23. Dezember passiert war, als er sich mit fester Stimme an mich wandte.

»Ich danke Ihnen, dass Sie mich vertreten wollen«, begann er. »Aber das wird nicht nötig sein.«

Mit hochgezogenen Augenbrauen sah ich ihn fragend an.

»Ich bin für den Tod von Katja Gruhnert verantwortlich. Sonst niemand. Das habe ich bei der Polizei ausgesagt. Und dabei bleibe ich auch. Nicht mehr und nicht weniger.«

Nach diesen Worten erklärte er mir kurzerhand, dass er keine weiteren Angaben machen würde. Nicht mir und auch niemand anderem gegenüber.

Ich hatte ein Déja-vu und fühlte mich an den Fall Nölting erinnert. Innerhalb eines Jahres war Kringel der zweite Mandant, der sich nicht zu der Tat äußern wollte. Ich fragte mich, ob das an mir lag, und versuchte Kringel davon zu überzeugen, mit mir zu reden. Doch der Weihnachtsmann blieb stumm.

5. Kapitel

»Er gehört zu mir«, rief ich dem Wachtmeister zu, der eben im Begriff war, Tobi und seinem ungewaschenen Begleiter entgegenzutreten, um diese aus dem Gerichtssaal zu befördern. Der Beamte blickte zur Richterin, ganz offensichtlich, um ihr die Entscheidung mit den so plötzlich in die Verhandlung gestürmten Störern zu überlassen.

»Ich bitte die Vertreter der Verteidigung und der Anklage zu mir«, sagte sie mit einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, und dann an den Wachtmeister gewandt: »Die beiden sollen bitte draußen warten.« Ich nickte Tobi kurz zu, worauf dieser mit seiner Begleitung wieder aus dem Saal verschwand. Ich wusste jetzt ja, wo ich ihn finden konnte. Einigermaßen zufrieden und mit einem Funken Hoffnung, das Verfahren im letzten Moment doch noch drehen zu können, begab ich mich zur Richterbank.

»Ich gebe Ihnen genau fünf Minuten, diese Sache aufzuklären«, sagte die Richterin an mich gewandt. »Wenn Sie danach keinen Beweisantrag stellen, werde ich das Urteil verkünden.«

»Aber …«, begann Oberstaatsanwältin Doktor Maximoff zu protestieren, als ihr die Vorsitzende Richterin das Wort abschnitt.

»Verehrte Vertreterin der Anklage. Ich bin mir sicher, dass Sie fünf Minuten Zeit haben. Außerdem haben wir beide sicher kein Interesse daran, einen berechtigten Beweisantrag der Verteidigung zu unterbinden und dadurch einen Verfahrensfehler zu verursachen.«

An mich gewandt fuhr sie fort: »Und wenngleich wir uns alle darüber einig sind, Herr Verteidiger, dass ich Ihre Vorgehensweise als bestenfalls unorthodox einordnen möchte, würde ich an Ihrer Stelle jetzt keine Zeit mehr verlieren wollen.« Sie blickte auf die Uhr und dann auf die Tür des Saals, die zu dem Gang führte, auf dem Tobi wartete. Ich bedankte mich und eilte mit schnellen Schritten dem Ausgang entgegen.

6. Kapitel

»Ich hoffe, du hast ’ne verdammt gute Idee dabei«, fuhr ich Tobi an, weil ich mir beim besten Willen nur schwer ein Szenario vorstellen konnte, bei dem ich mich nicht in wenigen Minuten vor dem Gericht und der versammelten Hauptstadtjournaille blamieren würde.

Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und der ihm angeborenen unerschütterlichen Ruhe entgegnete Tobi trocken: »Die habe ich.« Und mit einer ausladenden Geste deutete er auf den verwittert aussehenden und einen starken Geruch verströmenden Stadtstreicher neben ihm: »Und nicht nur das. Ich habe auch noch deinen absolut perfekten Entlastungszeugen dabei.«

»Aber erst kriege ich meine Kohle«, fügte der hinzu, während er sich für meinen Geschmack etwas zu lange seinen stark geröteten Unterarm kratzte.

Meine Hoffnungen begannen zu schwinden. Ein gekaufter Zeuge, den die Staatsanwältin in wenigen Sätzen auseinandernehmen konnte, war das Letzte, was ich jetzt brauchte.

»Und, was ist das für eine Idee?«, hakte ich entsprechend ungeduldig nach.

»Dein Mandant ist ein Idiot«, sagte Tobi ungerührt. »Vermutlich ein ehrenwerter Idiot. Aber ein Idiot.«

Fragend sah ich meinen besten Freund an und war mir nicht ganz sicher, worauf er hinauswollte.

»Könntest du das vielleicht etwas schneller erläutern. Ich habe noch genau …« Ich blickte auf meine Uhr. »Noch genau drei Minuten, um mit einer überzeugenden Geschichte und einem begründeten Beweisantrag in den Saal zurückzukehren.«

»Okay«, erwiderte Tobi. »Dann hör jetzt genau zu. Katja Gruhnert war an dem Abend ihres Todes an einem Feuerzangenbowlenstand an der Heerstraße verabredet. Unweit der Brücke, von der sie dann gestürzt ist. Und während sie auf ihre Verabredung wartete, balancierte sie auf dem Geländer der Brücke. Und dann, warum auch immer, ist sie mit einem Mal abgerutscht.«

»Kann nicht sein«, warf ich ein. »Wenn sie einfach von der Brücke gestürzt wäre, hätte sie nicht die von Jarmer festgestellten Verletzungen am Rücken. Er hat eindeutig diagnostiziert, dass es sich dabei um keine durch den Sturz verursachte Verletzung handeln kann.«

»Eben doch«, gab Tobi zurück. »Denn sie ist insgesamt zweimal gefallen. Das erste Mal zur Straße hin. Sie war abgerutscht, und zwar genau in dem Moment, als ein Passant vorbeikam, um sie aufzufangen. Dabei ist sie so unglücklich auf ihn gefallen, dass er sie gerade noch am Rücken zu greifen bekam.«

»Daher die Stoßverletzung?«, fragte ich nach.

»Daher die Stoßverletzung«, stimmte Tobi zu.

»Bist du dir sicher?«, vergewisserte ich mich.

»Bin ich. Ich habe Jarmer angerufen. Und er meinte, dass das durchaus möglich sein könnte.«

»Und dann?«

»Na ja, dann wurde sie richtig übermütig und balancierte weiter auf dem Geländer. Während sie immer noch auf ihre Verabredung wartete. Offensichtlich hat sie das immer mal wieder gemacht. Sie war ausgebildete Balletttänzerin und schien ständig irgendwo rumzuturnen.«

»Und wie ist sie dann abgestürzt?«, fragte ich weiter.

»Ausgerutscht. Ganz einfach ausgerutscht.«

»Woher weißt du das?«, fragte ich zweifelnd nach.

Tobi lächelte und deutete auf den Obdachlosen.

»Ganz einfach. Weil der gute Robert hier das Ganze beobachtet hat. Er hatte sein, sagen wir mal, Quartier für den Abend direkt an der Brücke bezogen.«

Robert nickte nur. »Stimmt, so war das. Ich hab die ganze Zeit gedacht, die hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Verrückter Engel! Erst clownt sie da herum und fällt runter, und dann klettert sie noch mal rauf. Ist doch irre.«

Ich dachte nach. Wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte, erklärte das auf überraschende Art und Weise, was tatsächlich passiert sein könnte. Was aber noch überhaupt keinen Sinn machte, war, dass sich mein Mandant für schuldig erklärt hatte.

Tobi schien meine Gedanken zu erraten.

»Vermutlich fragst du dich gerade, warum der Weihnachtsmann das Ganze auf sich genommen hat.«

Ich nickte stumm und blickte erneut auf meine Uhr. Noch eine Minute, bis ich wieder vor Gericht erscheinen musste.

»Jetzt wird es richtig verrückt. Der Freund, mit dem Katja Gruhnert verabredet war, ist niemand anders als der Sohn von Christopher Kringel. Der Sohn deines Mandanten.«

Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Katja Gruhnert, Kringels Engel, war mit seinem Sohn zusammen. Ich dachte nach. Und mit einem Mal setzten sich die einzelnen Puzzleteile wie von selbst vor meinem inneren Auge zusammen. Kringel wusste, dass Katja Gruhnert mit seinem Sohn verabredet war. Und nachdem er von der Polizei gehört hatte, dass sie geschlagen oder geschubst worden war, ist er davon ausgegangen, dass sein Sohn der Täter war. Und dann hat er in einer Kurzschlusshandlung eins und eins zusammengezählt und kurzerhand die Tat gestanden. Eine Tat, die es so nie gegeben hatte. Blitzschnell kombinierte ich, blickte erst Tobi und dann Robert an, als sich die nächste Frage in meinem Kopf stellte.

»Woher weißt du das alles?«

»Sagen wir mal«, gab Tobi zurück, »ich habe mich in den WhatsApp-Verlauf von Gruhnert gehackt. Und dann einfach ein bisschen Glück gehabt.«

Das war alles, was ich brauchte. Ich nickte, stürmte in den Saal zurück und wusste genau, was jetzt zu tun war.

7. Kapitel

In den nächsten eineinhalb Stunden erlebten die Anwesenden vor Gericht ein Schauspiel, mit dem noch kurze Zeit zuvor niemand gerechnet hatte. Sowohl Tobi als auch Robert, der mit vollem Namen Robert Stark hieß, sagten nach meinen Beweisanträgen als Zeugen aus. Oberstaatsanwältin Doktor Maximoff, die mit einem Mal ihre Felle davonschwimmen sah, war davon gar nicht begeistert. Das Blatt hatte sich von einem Moment auf den anderen gegen sie gewendet, und so tat sie alles, Stark der Lüge zu überführen. Sie setzte ihm im Zeugenstand von allen Seiten zu und hämmerte unbarmherzig mit einer Frage nach der anderen auf ihn ein. Aber Stark ließ sich davon nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen. Völlig gelassen beantwortete er jede davon. Und keine dreißig Minuten später war für alle im Saal offensichtlich, dass Stark die Wahrheit sagte. Doktor Maximoff zuckte nur mit den Schultern. Und trotz der scheinbaren Niederlage war sie keine schlechte Verliererin. Sie sah mich an und schenkte mir ein Lächeln, das mehr sagte als tausend Worte. Sie hatte sich in der Beurteilung der Lage getäuscht und gestand das ein.

Im Anschluss an Starks Aussage und die kurzen Plädoyers erteilte die Vorsitzende Richtern Kringel das letzte Wort. Unter Tränen bestätigte er mit seinen eigenen Worten die Geschichte und blickte dabei immer wieder zu seiner Familie, mit der er in den vergangenen Wochen kein Wort gewechselt hatte. Von Vaterliebe in eine unglückliche Situation getrieben, eröffnete sich das Bild einer absurden Aneinanderreihung von Umständen, die so verrückt waren, dass sie einem niemand je glauben würde, wenn man sie einmal niederschrieb.

Als alle Aussagen getätigt und alle Fragen beantwortet waren, zogen sich die Richter erneut zur Beratung zurück. Dieses Mal brauchte es keine zehn Minuten, bis sich die Tür an der Stirnseite des Saales wieder öffnete.

Mit mir im Reinen stand ich hinter der Bank der Verteidigung und blickte der Vorsitzenden Richterin entgegen. Sie erwiderte meinen Blick und nickte mir zuversichtlich zu.

Dann erhob sie ihre Stimme, die durch die Mikrofonanlage verstärkt im ganzen Gerichtssaal zu hören war. »Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen.«

Jubel brach im Zuschauerraum aus. Ich drehte mich zu meinem Mandanten um. Dicke Tränen liefen über seine Wangen. Sein Blick war fest auf die erste Reihe der Zuschauer gerichtet, wo neben seiner Frau auch sein Sohn Todd saß. Pure Erleichterung spiegelte sich auf deren Gesichtern wider. Ein mehrere Monate lang währender Albtraum hatte eine überraschende Wendung genommen, und jeder der Beteiligten hatte dabei einiges gelernt. Es ist eben nicht immer so, wie es sich auf den ersten Blick darstellt.

Zwanzig Minuten später, nachdem Zuschauer und Prozessbeteiligte längst den Saal verlassen hatten, packte ich die Akte in meine alte lederne Tasche und sah zu Tobi.

Es war nicht das erste Mal, dass er mir in letzter Sekunde geholfen hatte. Und ich wurde das Gefühl nicht los, dass es auch nicht das letzte Mal sein würde. Und jetzt hatte er auch noch das nächste Weihnachten für viele Familien gerettet. Und natürlich für Kringel – denn manchmal ist der Beruf einfach Berufung und Weihnachten die wichtigste Zeit des Jahres …

Mechtild Borrmann

Greta

Bad Salzuflen

Mechtild Borrmann, Jahrgang 1960, verbrachte ihre Kindheit und Jugend am Niederrhein. Bevor sie sich als Schriftstellerin einen Namen machte, war sie u.a. als Tanz- und Theaterpädagogin und Gastronomin tätig. Die Autorin ist mit zahlreichen renommierten Preisen, u.a. dem deutschen Krimipreis, ausgezeichnet worden. Ihre Romane »Trümmerkind« und »Grenzgänger« standen monatelang unter den TOP10 der Spiegel-Bestsellerliste. Mechtild Borrmann lebt als freie Schriftstellerin in Bielefeld.

Als Greta im Jahre 1873 ihren Dienst auf der Heerser Mühle antrat, war sie einige Tage zuvor sechzehn Jahre alt geworden. Die Mutter hatte 1870 die Geburt ihres achten Kindes nicht überlebt, und der Vater war froh, dass er Greta als Magd auf dem Land unterbringen konnte. Die Familie lebte in Bielefeld, und Greta hatte zwei Jahre – wie der Vater und die älteren Geschwister auch – für einen Hungerlohn in der Ravensberger Spinnerei gearbeitet. Greta hatte geweint, weil sie so weit von zu Hause fort sollte und den Vater und die Geschwister nur drei Mal im Jahr würde besuchen können, aber der Vater war hart geblieben.

»Du bist die Verständigste und wirst dich schnell einfinden. Auf dem Land hast du jeden Tag zu essen, und außer Kost und Logis zahlt der Müller noch ein Handgeld. Du solltest dem Herrgott danken!«

In den ersten Tagen hatte sie noch Heimweh, aber das war bald vergessen. Es herrschte reges Treiben auf dem Mühlengelände, und reichlich zu tun gab es auch. Der Müller war ein ruhiger, fast träger Mann, der schon mittags zusammen mit dem einen oder anderen Kunden dem Branntwein zusprach. Auf der Mühle arbeiteten ein alter Knecht, ein Lehrling und die beiden Müllersöhne Anton und Paul. Anton war ein stattlicher junger Mann von neunzehn Jahren. Greta mochte ihn sehr.

Die Müllerin, eine rundliche, zupackende Frau mit lauter Stimme, war die Herrin im Haus. Zur Hauptmühle gehörten eine Säge-, eine Öl- und eine Flachsmühle. Außerdem gab es etliches Vieh zu versorgen. Es war die Müllerin, die morgens die Arbeit einteilte. Sie sagte jedem, was er am Tag zu erledigen habe, auch ihrem Mann erteilte sie Anweisungen.

»Und halte dich vom Schnaps fern!«, brüllte sie ihm regelmäßig hinterher, wenn er die Stube verließ. Wenn sie mit der Arbeit nicht zufrieden war, schlug sie mit allem, was ihr gerade in die Finger kam, nach den Bediensteten und ihren Söhnen.

Greta war für den Haushalt, die Kühe und das Federvieh zuständig. Ihr Tag begann morgens um vier Uhr mit dem Melken und endete am späten Abend mit dem Abwasch des Abendbrotgeschirrs und dem Aufräumen und Ausfegen der Küche. Sie war harte Arbeit gewohnt, und jetzt, wo sie drei Mal am Tag zu essen bekam, verwandelte sich das dürre Bündel Mensch innerhalb von wenigen Monaten in ein hübsches junges Mädchen. Ihre Wangen wurden rosig, die Zöpfe glänzten wie reifer Weizen, und ihr Körper zeigte an den richtigen Stellen Rundungen. Aber nicht nur die regelmäßigen Mahlzeiten veränderten ihr Aussehen, sondern auch, dass sie sich verliebt hatte.

Anton war ihr Augenstern. Natürlich wusste Greta, dass sie keine angemessene Partie für den Müllersohn war. Aber die Träumereien und die kurzen Begegnungen mit Anton, bei denen er immer freundlich war und scherzte, beflügelten sie.

Sonntags ging der Müller mit seiner Familie und dem Gesinde in die Kirche. Es gab einige junge Männer aus dem Dorf, die sich für Greta interessierten. Es war Hans Böhmer, der Sohn des Schmieds, der sich Ende April, nach der Messe, ein Herz fasste.

»Greta, in drei Tagen, zum Tanz um den Maienbaum, würdest du mit mir hingehen?«

Greta blickte verlegen zu Boden. »Sehr gerne, aber ich muss erst die Müllerin um Erlaubnis bitten.«

Der selbstbewusste Hans ging geradewegs auf die Müllerin zu und fragte, ob er Greta zum Tanz ausführen dürfe, doch noch bevor diese eine Antwort geben konnte, mischte Anton sich ein.

»Die Greta geht schon mit mir zum Maientanz.«

Gretas Herz schlug bis zum Hals. Mit Anton zum Maientanz!

Auf dem Weg nach Hause ging Anton zwischen seinem Bruder und den Eltern. Aber dann ließ er sich zurückfallen, hielt sich an ihrer Seite, neckte sie und mahnte, dass sie ja nicht auf den Böhmer Hans hereinfallen solle.

Greta meinte zu schweben vor Glück.

Die Müllerin sah die Einladung ihres Sohnes nicht gerne, bedachte ihn zu Hause mit einem strafenden Blick und sagte dann zu Greta: »Aber erst, wenn du dein Tagwerk erledigt hast. Vorher verlässt du mir nicht das Haus.«

Das Fest war schon in vollem Gange, als Greta spät am Abend zusammen mit dem Lehrling auf dem Dorfplatz eintraf. Die Müllerfamilie war schon seit dem Nachmittag dort. Anton tanzte eng umschlungen mit einem Mädchen aus dem Dorf. Für einen Moment war Greta versucht kehrtzumachen, aber dann sah er sie. Er ließ die andere mitten im Tanz einfach stehen, nahm Greta bei der Hand und zog sie auf die Tanzfläche.

»Mein Gretchen, endlich! Den ganzen Tag warte ich schon auf dich!«

Sie tanzten miteinander bis nach Mitternacht. Anton hatte nur Augen für sie, und Greta war sich sicher, dass sich so Glück anfühlen musste. Reines Glück. Für einen Moment dachte sie, dass es vielleicht so bleiben könnte, und flüsterte: »Bitte, lieber Gott, lass es nie vergehen!«

Der ganze Sommer war von einer nie gekannten Leichtigkeit. Anton nutzte jede Gelegenheit, in ihrer Nähe zu sein, machte ihr Komplimente oder brachte ihr mitten am Tag einen Apfel oder eine Handvoll Erdbeeren. Abends, nach getaner Arbeit, trafen sie sich am Stauwerk oder auf der Obstwiese, oder sie gingen zwischen den Feldern an der Werre spazieren. Sie liebten beide das Rauschen des Wassers und das Tosen, wenn das Stauwerk sich öffnete. Manchmal küssten sie sich, aber wenn Anton forscher wurde, seine Hand unter ihren Rock rutschte, schob sie ihn fort.

»Das geht doch nicht, Anton«, sagte sie mit hochrotem Kopf.

»Aber Greta, ich liebe dich doch«, antwortete er dann, ließ aber von ihr ab.

An Michaelis bekam sie ihren ersten Heimaturlaub und konnte drei Tage zu Hause verbringen. Das Handgeld, das ihr die Müllerin jede Woche auszahlte, hatte sie gespart, und jetzt brachte sie es voller Stolz dem Vater.

Die zwei Zimmer, mit acht Menschen auf engstem Raum. Die Teller halb voll mit wässrigem Haferbrei, oft die einzige Mahlzeit am Tag. Ihre beiden älteren Schwestern, die mit achtzehn und zwanzig verwahrlost und bereits alt aussahen. Greta verstand an diesen drei Tagen, wie gut sie es auf der Mühle getroffen hatte. Und wenn der Anton es mit seiner Liebe ernst meinte? Wenn er sie heiraten würde? Dann wäre nicht nur ihre Zukunft gesichert, sie könnte auch ihrer Familie unter die Arme greifen. Warum sie es sagte, konnte sie sich später nicht erklären. Es gab keinen besonderen Grund, nur dieses Bedürfnis, einen Funken Hoffnung zurückzulassen. »Vater«, sagte sie, als sie ihr Bündel nahm und sich auf den weiten Fußmarsch zurück zur Heerser Mühle machte. »Vater, der Anton will mich heiraten. Es kann sein, dass wir schon an Weihnachten zusammen herkommen und er um meine Hand anhält.«

Der Vater hielt sie am Arm zurück. »Nimm dich in Acht, Greta. Wir haben nichts, was du in die Ehe einbringen kannst. Der Müller wird seinen Sohn keine mittellose Magd heiraten lassen.«

Der Winter kam früh und brachte schon Anfang Oktober Nachtfröste. Die Abende waren empfindlich kalt, und die Spaziergänge an der Werre und die Treffen am Stauwerk wurden selten. Stattdessen schlichen sie sich tagsüber heimlich in die Scheune oder in den Stall. Anton wurde immer fordernder, gestand ihr immer eindringlicher seine Liebe, aber Greta wartete auf diese eine bedeutungsschwere Frage aus seinem Mund: »Willst du mich heiraten?« Ende November sprach sie es aus.

»Wenn du mich wirklich liebst, Anton, dann … Ich meine … würdest du mich auch heiraten?«

Anton trat einen Schritt zurück, schwieg einen Moment und sagte schließlich beleidigt: »Das würde ich, ja. Aber was ist mit dir? Du kommst mir keinen Schritt entgegen, und ich bin mir nicht sicher, ob du mich wirklich liebst.«

Kurz vor Weihnachten gab sie seinem Drängen nach, wollte ihm ihre Liebe endgültig beweisen. Es war ein rauer, kalter und eiliger Moment in ihrer Gesindestube unter dem Dach. Ein kurzer Schmerz, ein roter Fleck auf ihrem Unterrock, dann zog er sich eilig wieder an und ging. Hatte er sich bis zu diesem Abend immer bemüht, sie wenigstens einmal am Tag alleine zu treffen, so vermied er es jetzt, ihr zu begegnen.

Als sie sich am 24. Dezember 1873 in der Früh auf den Weg machte, hatte sie endgültig verstanden. Nicht einmal »Frohe Weihnachten« wünschte er ihr, hielt sich feige versteckt, bis sie fort war.

Fünf Stunden ging sie durch die Kälte nach Bielefeld. Immer wieder brach sie in Tränen aus. Was für eine dumme Gans sie gewesen war. Und die Müllerin hatte die ganze Zeit gewusst, was vor sich ging.

»Du bist nicht die erste Magd auf der Mühle. Meine Söhne müssen sich noch die Hörner abstoßen, bevor sie heiraten«, hatte sie zu Greta zum Abschied gesagt. »Aber ich hoffe doch, dass du nach den Feiertagen zurückkommst, Greta? Du bist fleißig, und ich würde dich ungerne wegen dieser dummen Sache verlieren. Aber wehe dir, mir kommt zu Ohren, dass du Unsinn über den Anton erzählst.« Dann hatte sie ihr etwas Geld zugesteckt. »Nimm das, und dann lass es gut sein.«

Und Greta hatte es genommen. Erst auf dem Weg nach Hause verstand sie, dass die Müllerin sie damit für den kurzen Liebesakt mit Anton bezahlt hatte. Ein Hurenlohn! Vielleicht war es dieses Wort, vielleicht die Selbstverständlichkeit, mit der die Müllerin das alles abtat, vielleicht Antons Feigheit in den letzten Tagen, aber plötzlich stieg ein nie gekannter Zorn in Greta hoch, eine unbändige Wut.

Zu Hause erzählte sie nichts von ihrer Schmach. Als der Vater fragte: »Bist allein gekommen? Dann wird es wohl nichts mit der Heirat, oder?«, schluckte sie schwer, hob den Kopf und stieß trotzig hervor: »Den Feigling hätte ich ohnehin nicht gewollt.«

»Soso!«, erwiderte der Vater, und an den restlichen beiden Tagen sprachen sie nicht mehr davon.

Am 27. Dezember kehrte Greta auf die Heerser Mühle zurück. Sie traf die Müllerin in der Küche an, legte das Geld, das die ihr zusätzlich zugesteckt hatte, auf den Küchentisch und sagte mit hoch erhobenem Kopf: »Ich will dieses Geld nicht!«

Sekundenlang war es totenstill im Raum. Dann steckte die Müllerin das Geld ein und sagte: »Auch gut. Du bist spät dran, mach dich an die Arbeit.«

Greta erledigte ihre Arbeit weiterhin gewissenhaft. Von dem Knecht erfuhr sie, dass die beiden Mägde vor ihr »danach« nicht wiedergekommen waren.

»Das passt dem Anton nicht, dass du wieder da bist. Eigentlich hat er mit einer neuen Magd gerechnet«, flüsterte er und zwinkerte ihr verschwörerisch zu.

Wenn sie Anton begegnete, sah sie ihn mit größtmöglicher Verachtung an, und manchmal war es, als würde er sich unter ihrem Blick ducken, was sie mit Genugtuung zur Kenntnis nahm.

An Maria Lichtmess verkündete die Müllerin, dass Anton im Mai die Tochter eines Kaufmanns aus Salzuflen heiraten würde. Da war bei Greta bereits zum zweiten Mal die Regel ausgeblieben, und sie wusste nicht ein noch aus. Am 19. April 1874 sprach sie noch einmal mit Anton.

»Dein Kind«, sagte sie, »dein Kind wächst in mir heran!«

Er lachte kurz und verächtlich auf und gab triumphierend zurück: »Ach Greta, woher soll ich wissen, dass du es nur mit mir getrieben hast? Kann doch von jedem sein, dein Bastard.«

Schon am nächsten Tag warf die Müllerin sie raus. »So was Liederliches wie dich können wir hier nicht gebrauchen. Treibt es mit jedem, der ihr über den Weg läuft«, schimpfte sie. »Wage es ja nicht, Lügen über meinen Sohn zu verbreiten.«

Greta war wie betäubt. Sie band ihr Bündel zusammen und verließ das Haus. Es war ein sonnendurchfluteter Frühlingstag, und wie in Trance machte sie sich auf den Weg zum Stauwerk, ging zur Obstwiese und dann zurück zum Mühlenkolk, immer begleitet vom Rauschen und Tosen des Wassers, das die Mühlen antrieb. Das gewaltige Tosen übertönte jeden Gedanken, schrie ihn nieder.

Es dämmerte bereits, doch Greta verharrte immer noch am Mühlenkolk. In der Hauptmühle saß man beim Abendbrot. Wie von fremder Hand geführt, stand sie auf und ging hinauf zur Flachsmühle. Gleich am Eingang stand die Petroleumlampe, die Zündhölzer lagen daneben. Flachsbündel stapelten sich an der hinteren Wand.

Die Mühle brannte bereits lichterloh, als man das Feuer im Haupthaus bemerkte. Alle Löschversuche waren vergebens, nur ein Überspringen auf die anderen Mühlen konnte noch verhindert werden.

Lange hielt sich das Gerücht, dass in der Ruine eine Tote gefunden worden sei und dass die Müllerin die Feuerwehrleute großzügig entlohnt habe. Offiziell hieß es, sie habe ihnen damit für ihren mutigen Einsatz gedankt, mit dem sie die anderen Mühlen gerettet hatten.

Jahre später allerdings erzählte der damalige Lehrling des Müllers, er habe gesehen, wie zwei der Feuerwehrmänner noch in der gleichen Nacht hinter der Ruine ein Grab ausgehoben hatten.

Vielleicht ist auch das nur ein Gerücht, aber zwei Dinge sind verbrieft: Die Flachsmühle der Heerser Mühle brannte am 20. April 1874 bis auf die Grundmauern nieder, und Greta kehrte nie wieder nach Hause zurück.

Hilde Artmeier & Wolfgang Burger

Alle Jahre wieder

Heidelberg

Wolfgang Burger und Hilde Artmeier sind nicht nur im richtigen Leben ein (Ehe-)Paar, sondern arbeiten auch seit vielen Jahren beim Bücherschreiben eng zusammen. Bevor sie sich ganz dem Schreiben gewidmet haben, war Wolfgang Burger mehrere Jahrzehnte als Wissenschaftler am Karlsruher Institut KIT tätig. Hilde Artmeier studierte Biologie an der Universität Regensburg und arbeitete lange u.a. in der Pharmaindustrie und als selbstständige Übersetzerin. Sie haben eine Vielzahl von Kriminalromanen mit einer Gesamtauflage von 800000 veröffentlicht, von denen viele auf der Spiegel-Bestsellerliste standen. Ihr erster gemeinsamer Thriller-Zweiteiler wurde bei Knaur veröffentlicht (Gleißender Tod,2019; Schmutziges Gift,2021), 2022 erschien als Auftakt einer gemeinsamen Elba-Krimireihe Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba im Piper Verlag unter dem Pseudonym Matteo de Luca. Burger und Artmeier leben und schreiben in Regensburg und Karlsruhe.

www.burger-artmeier.com

Kein Problem, Frau Elflein«, sagt Marco in dem gutmütigen Landpfarrerton, an dem er so lange gefeilt hat. »Dafür bin ich schließlich da. Ihr Doktor, der kommt doch wegen so was gar nicht.«

»Meinen Sie wirklich?«, fragt die alte Schachtel ängstlich. »Er hat aber gesagt …«

»Die Ärzte kommen nur, wenn sie kräftig dabei verdienen«, fällt er ihr halb tadelnd, halb nachsichtig ins Wort. »Was für ein Glück, dass ich gerade in der Nähe war.«

Das oft geübte, aufrichtige Lächeln erscheint wie von selbst auf seinem Gesicht. Prompt strahlt sie ihn an. »Und wenn Ihnen wieder mal schummerig wird, Frau Elflein, dann rufen Sie mich am besten gleich an, ja?«

»Was würde ich nur ohne Sie machen?« Stöhnend lässt sie ihren Kopf ins Kissen sinken. »Habe ich Ihnen eigentlich erzählt, Herr Busse, dass ich mal in einer Eselkarawane mitgeritten bin, in Tibet, und …«

»Marco, Frau Elflein. Für Sie bin ich der Marco, schon vergessen?«, fährt er ihr wieder dazwischen. »So, und jetzt schlafen Sie erst mal. Morgen früh sind sie wieder frisch wie der Morgentau.«

Das ist selbstverständlich das Allerletzte, was er sich erhofft. Seine Worte entlocken ihr ein geschmeicheltes Kichern. Sind doch alle gleich, die Weiber, selbst wenn sie schon auf die achtzig zugehen. Eitel und dumm. Er tätschelt seiner Patientin die faltige Hand, die sich wie welkes Laub anfühlt. Dank seines jahrelangen Trainings unterdrückt er den aufkeimenden Ekel mühelos. Entspannt und mit Samaritermiene sammelt er den benutzten Waschlappen und das herumstehende Glas ein. Den Füllfederhalter, der auf dem Nachttisch liegt, steckt er zurück in seinen weißen Pflegerkittel, zu dem Röllchen mit den zerstoßenen Tabletten. Beides trägt er immer bei sich, zusammen mit einem gefalteten, noch unbeschriebenen Blatt Papier.

Drei, vier Besuche noch, dann hat er sie so weit. Es hat länger gedauert, als er dachte. Sie kann ganz schön dickköpfig sein, die vertrocknete Kuh. Vielleicht klappt es noch vor Weihnachten. Danach wird er sich noch ein wenig gedulden müssen, bis er zu Teil B seines Plans übergehen kann. Aber Anfang Februar könnte er die Sache wohl zu Ende bringen und sein persönliches, nur leicht verspätetes Weihnachtsgeld kassieren.

Leise pfeifend packt er seine Utensilien in den Metallkoffer mit der Aufschrift »Pflege und Freundschaft AG« und lässt die Jalousien noch ein wenig weiter herunter. Die Nachbarhäuser liegen zwar in einiger Entfernung. Trotzdem weiß man nie, wer vielleicht im Viertel spazieren geht, sogar bei dieser eklig feuchten Dezemberkälte. Draußen dämmert es schon, das Haus aber ist hell erleuchtet, mit all den Lichterketten, blinkenden Sternen und sonstigem Adventsfirlefanz. Das hat die Rotzgöre auf Bitten der Alten gemacht. Ganz allein wohnt sie hier, in ihrer Riesenvilla, auf die sie so stolz ist. Hier im Schlafzimmer befindet sich eine Menge kostbarer Schmuck. Im Flur orientalische Lacktischchen mit Intarsien, im Treppenhaus Gobelins und handgeknüpfte Teppiche, in den Vitrinen im Erdgeschoss bergeweise Silberbesteck und Meißener Porzellan. Auch die vielen Ölschinken an den Wänden dürften einiges wert sein.

Marco hat keine Ahnung, wieso die alte Hexe diesen Protzkasten gekauft hat, so nahe beim Zoo. Als ihr Mann noch lebte, hat sie mit ihm und dem Sohn am Karlsplatz gewohnt, mitten in der Heidelberger Altstadt. Als viel zu junge Witwe, hat sie Marco neulich erzählt, wollte sie jedoch unbedingt hierher. Vielleicht hatte sie damals ein Techtelmechtel mit dem Zoodirektor, wer weiß. Mit den vollen Lippen und dem selbst heute noch neckischen Augenaufschlag muss sie einmal eine heiße Schnalle gewesen sein.

Von nichts anderem als den blöden Viechern nebenan faselt sie bei Marcos täglichen Besuchen, die normalerweise am Vormittag stattfinden. Von Eulen, Zebras und Kamelen, Löwen und Bären. Die kuscheligen Braunbären vermisst sie am meisten, seit sie nicht mehr aus dem Haus kann. Früher hat sie ganze Tage im Zoo verbracht. Was kann man an diesem Getier nur so interessant finden?

»Dann gehe ich mal in die Küche.« Marco klappt den Koffer zu. »Ich räume noch rasch die Spülmaschine ein, und dann bringe ich Ihnen Ihre Abendmilch.«

»Aber bitte mit mehr Honig als gestern«, mäkelt sie, fährt dann freundlicher fort: »Es ist lieb von Ihnen, dass Sie noch mal reingeschaut haben.«

Es gehört zwar nicht zu seinen Pflichten, sich auch noch um ihren Haushaltskram zu kümmern. Ihr Sohn, der sich seit Marcos erstem Besuch noch kein einziges Mal hat blicken lassen, hat nur die Grundversorgung gebucht. Hilfe beim täglichen Waschen, bei der Körperpflege und beim Anziehen, siebenmal die Woche. Der lange Lulatsch von Essen auf Rädern kommt immer kurz vor Mittag, die bosnische Putze nur alle zwei Wochen. Trotz ihres Alters ist die Schreckschraube noch schockierend gut zu Fuß. Wenn sie nicht gerade einen ihrer in letzter Zeit häufiger werdenden Schwächeanfälle hat.

»Den Einkaufszettel lassen Sie bitte liegen«, hört er die Alte mit erschöpfter Stimme sagen, als er schon an der Tür ist. »Luna hat mir versprochen, dass sie später noch kurz vorbeischaut.«

Eilig verlässt er das Schlafzimmer, das nach Alter, Verfall und Urin stinkt. Als er die breite Holztreppe hinabsteigt, denkt er an Luna, diese kleine Chaotin mit den speckigen Rastazöpfen. Sie ist der einzige kritische Punkt in seinem Plan. Aber bestimmt wird sich bald eine Möglichkeit finden, sie aus dem Weg zu räumen.

Die Fütterungszeit ist längst zu Ende. Luna sammelt die abgenagten Knochen auf, wirft sie in die Schubkarre und beginnt, das Innengehege mit Wasser auszuspritzen. Boden, Wände, die künstlichen Felsen. Dabei achtet sie darauf, Bruno und Karla, die immer wieder ihre Tatzen durch die Gitterstäbe strecken, nicht nass zu machen. Das können die Braunbären nämlich auf den Tod nicht leiden.

»Bin gleich fertig«, ruft sie ihnen zu und versucht, sich mit der freien Hand die dicke Strickjacke zuzuknöpfen. Durch das Gitter zieht es eisig herein. »Ich weiß, es ist saukalt da draußen, ihr zwei Kuschelbären.«

Karla knurrt zustimmend. Bruno schlägt mit der Pranke gegen die Stäbe, dass es scheppert, dann trollt er sich mit beleidigtem Gebrüll in den vorderen Teil des Freigeheges. Seit Tagen hat es um die null Grad, in der Nacht deutlich weniger. Braunbären kommen zwar mit solchen Temperaturen problemlos zurecht, haben aber ihre Gewohnheiten. Und jetzt wollen sie nun mal rein ins Warme.

Sauberkeit sei in der Tierpflege das A und O, hat die Chefin ihr gestern zum x-ten Mal erklärt – ausgerechnet während der Weihnachtsfeier –, Sauberkeit und Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Und dann natürlich die Sicherheit. Für die Besucher, für das Team und ganz speziell – das hat sie sogar mit erhobenem Zeigefinger gesagt – auch für die Tierpfleger. Schaufeln, Besen, alles gehöre an seinen vorgeschriebenen Platz, dass die Türen der Gehege verschlossen sind, solle sie lieber dreimal als zweimal kontrollieren. Und wenn sie Luna im Übrigen noch ein einziges Mal ermahnen müsse, wegen der kleinsten Unachtsamkeit, dann …

Was die Schnepfe sich rausnimmt, denkt Luna, während sie sich mit dem Schlauch abmüht. Als er endlich aufgerollt ist und sie die Rolle aus dem Gehege zerrt, läuft aus dem Endstück Wasser heraus und durchnässt ihre Schuhe. Noch zehn Minuten bis zum Ende der Schicht.

Eigentlich ist die Ausbildung hier ihr Traumjob. Luna liebt Tiere über alles, und sogar Steppenwolf, ihren Bernhardiner, der sich wie immer irgendwo zum Pennen hingelegt hat, darf sie mit zur Arbeit bringen. Außerdem ist sie viel an der frischen Luft und begegnet ständig neuen Menschen, oft Kindern mit Oma oder Opa im Schlepptau. Die alten Leutchen mag Luna besonders gern. Vor allem die liebe Frau Elflein.

Kurz muss sie noch ins Raubtierhaus, dann zu den Pinguinen, und wenn sie dort fertig ist, ab mit dem Rad zum Rewe. Anissterne und Dominosteine für ihre alte Nachbarin will sie kaufen. Für sich selbst Brot, Käse und Milch, vielleicht auch eine Packung Schokolebkuchen. Die sind zwar nicht billig, aber bald ist schließlich Weihnachten.

Luna freut sich auf den Besuch bei der alten Dame. Wie glücklich sie jedes Mal ist, wenn Luna ihr Neuigkeiten aus dem Zoo mitbringt. Im Gegenzug lauscht sie Frau Elfleins Erzählungen von früher. Als ihr Sohn noch nicht in Salzburg lebte, wo er eine Kunstgalerie betreibt, als sie noch auf Reisen gehen konnte, meist in Länder, wo es exotische Tiere gibt. Dazu naschen sie belgische Schokolade auf dem Diwan im Salon und trinken original englischen Tee aus echten Meißener Porzellantassen.

Wieder brüllt Bruno, dann auch Karla. Höchste Zeit, die beiden Rabauken reinzulassen.

Eilig verriegelt Luna die Tür zum Innengehege und drückt auf den Knopf, der das Gitter zwischen Innen- und Außengehege hochfahren lässt. Als dieses surrend in der künstlichen Felsenwand verschwindet, muss sie an Frau Elfleins seltsame Schwindelanfälle denken. Die hat sie früher überhaupt nicht gehabt, und Luna besucht sie nun schon seit fast anderthalb Jahren regelmäßig.

Neulich ist die alte Dame vor der Toilette sogar ohnmächtig geworden. Mit Müh und Not, hat sie ihr erzählt, hat sie es erst auf den Diwan geschafft und nach einer Verschnaufpause hinauf ins Bett. Wenn ihr das auf der Treppe passiert wäre, nicht auszudenken …

Bruno wuchtet seinen massigen Körper in das Innengehege und grunzt zufrieden. Karla folgt ihm, wobei ihre zentimeterlangen, messerscharfen Krallen über den Boden kratzen, und brüllt noch einmal aus Leibeskräften. Dieses Mal klingt es nicht anklagend, sondern triumphierend.

Warum der Hausarzt seit dem Vorfall bei der Toilette nicht ein einziges Mal nach Frau Elflein gesehen hat, kann Luna sich nicht erklären. Stattdessen hängt seit Neuestem ständig dieser schmierige Typ bei ihr rum, dieser Marco. Neulich in der Mittagspause hat sie sich die Webseite seines Pflegedienstes angesehen. Auf den Fotos hätte sie ihn erst gar nicht erkannt, im teuren Anzug am Computer in einem megamodernen Büro, dazu jede Menge strahlende Angestellte. Supernobel, das alles. Komisch, dass er die Betreuung von Frau Elflein persönlich übernimmt. Auch in Aachen hat er eine Niederlassung, in Cottbus, in Hamburg und so weiter. Auf der Homepage stand, er sei der Geschäftsführer – warum wechselt er dann immer noch höchstpersönlich Seniorenwindeln? Will er in Übung bleiben? Den Kontakt zum richtigen Leben nicht verlieren?

Ihr Handy klingelt.

Verstohlen sieht Luna sich um. Sven müsste gerade bei den Vogelkäfigen sein, der Obermaier im Streichelzoo und die Chefin im Büro. Die würde garantiert wieder die Krise kriegen, wenn sie erfährt, dass Luna während der Arbeitszeit telefoniert.

»Elflein«, sagt eine sonore Männerstimme. »Karl Elflein. Spreche ich mit Luna?«

Der Sohn der alten Dame, jetzt erst erkennt Luna seine Stimme. Vor ein paar Tagen hat sie ihn angerufen, wegen der Schwindelanfälle und um ihm zu verklickern, dass seine Mutter sich wie ein Honigkuchenpferd freuen würde, wenn er sich an Weihnachten mal kurz blicken ließe. Aber das hat ihn alles nicht interessiert.

»Mir ist zu Ohren gekommen, dass meine Mutter ihr bestes Silberbesteck vermisst. Wissen Sie etwas darüber?«

»Silberbesteck? Ich? Äh …«

»Zwölfteilig und äußerst wertvoll. Ist es möglich, dass Sie das Besteck bei Ihrem letzten Besuch eingesteckt haben? Wie ich höre, sind Sie ja oft knapp bei Kasse.«

»Unterstellen Sie mir etwa …?«

»Sollte das Besteck nicht umgehend wieder an seinem Platz liegen«, fällt er ihr ins Wort, »dann sehe ich mich gezwungen, die Polizei einzuschalten. Und selbstverständlich Ihren Arbeitgeber zu informieren. Schließlich muss er wissen, welchem Diebesgesindel er seine Tiere anvertraut. Und außerdem will ich, dass Sie sich künftig von meiner Mutter fernhalten, verstanden?«

»Aber …« Luna begreift nicht, was das auf einmal soll. Nur, dass es ihm bitterernst ist mit seinen Drohungen. »Sie hat doch sonst niemanden, ich meine, wer kauft denn dann für sie ein, und überhaupt …«

Es knackt in der Leitung. Ende der Durchsage.

»Hi, Luna«, hört sie Sven rufen. »Schau mal, was ich hier habe!«

Sven taucht unweit der Stelle auf, wo Steppenwolf liegt. Der Bernhardiner erhebt sich schwerfällig, lässt sich mit wedelndem Schwanz streicheln und plumpst wieder zu Boden.

»Den hab ich im Büro gefunden.« Sven hält ihr eine Leineneinkaufstasche hin, in der etwas klirrt. »Gut, dass die Chefin die nicht gesehen hat. Du weißt, wie sie es hasst, dass du ständig …«

»Das ist nicht meine.«

»Steht aber dein Name drauf.«

Luna streckt die Hand aus. Tatsächlich. An den oberen Rand der Tasche hat jemand ihren Namen geschrieben, in großen Druckbuchstaben. Es ist aber nicht ihre Handschrift.

Verwundert inspiziert sie den Inhalt. Das Klirren stammt von Messern, Gabeln und Löffeln, alles aus echtem Silber.

Mit einem Lächeln auf den Lippen rührt Marco einen Löffel Honig in die heiße Milch. Endlich hat er die Testamentsänderung in der Tasche. Das Original liegt im Sekretär im Salon, wo es der Sohn aus Salzburg zu gegebener Zeit finden wird, und eine Kopie in Marcos Koffer.

Vorhin hat die Alte ihn so komisch angeguckt und gefragt, ob er vielleicht ihr Smartphone gesehen hat, ein Geschenk ihres Sohnes. Das Festnetztelefon ist eines mit Kabel – unfassbar, dass es so etwas heutzutage überhaupt noch gibt, andererseits natürlich hervorragend für Marcos Zwecke, weil es im Erdgeschoss steht. Wenn sie oben im Bett ist, kommt sie da nicht ran. Zum Glück hat sie ihm am Ende doch geglaubt, dass die Putzfrau das Smartphone wohl irgendwo hingelegt haben muss.

Lange wollte die alte Ziege nichts von einer Testamentsänderung wissen, trotz Marcos Überredungskünsten. Schließlich hat sie aber doch begriffen, dass ihm die hundertfünfzigtausend zustehen, so aufopferungsvoll, wie er sich um sie kümmert. Bei jedem Anruf von ihr steht er auf der Matte, egal um welche Uhrzeit, und auch sonst schaut er immer mal wieder rein, sei es auch nur für ein Schwätzchen. Und jeden Tag bereitet er ihr den Abendtrunk. Ohne Ausnahme.

Der Rest hat dann wie am Schnürchen geklappt. Der Sohnemann hat anstandslos alles geschluckt, was Marco ihm beim letzten Telefonat in besorgtem Ton über das verschwundene Silberbesteck berichtet hat. Die Rotzgöre ist Marco jetzt jedenfalls los.

Er wirft einen Blick durchs Küchenfenster. Draußen ist es schon dämmrig, keine Spaziergänger weit und breit. Morgen ist der vierte Advent, und die Leute sitzen daheim oder sind auf dem Weihnachtsmarkt, saufen Glühwein, Eierlikör oder Baileys und freuen sich aufs Christkind. Dennoch lässt er die Rollläden herunter, man weiß ja nie. Dann holt er das Röllchen mit den zu Pulver zerstampften Schlaftabletten aus der Hosentasche, kippt es in die Tasse und rührt kräftig um.

Jeden Tag erhöht er die Dosis ein wenig. So kommt der Hausarzt nicht auf dumme Gedanken. Da die Alte ihr Handy nicht mehr findet, das Marco natürlich gut versteckt hat, kann sie den Arzt nicht verständigen. Aber manchmal schaut er einfach so vorbei, als alter Bekannter ihres verstorbenen Mannes. Andererseits ist es völlig normal, dass eine alte Frau das Bett hütet, weil ihr hin und wieder ein bisschen schwindelig wird.

Egal, ob in Aachen oder Cottbus oder Rostock – alle Jahre wieder findet Marco ein geeignetes Opfer. Und nur selten greift er zweimal auf dieselbe Methode zurück. So hat bisher noch jeder Arzt am Ende auf dem Totenschein das Kreuzchen bei Natürlicher Tod gemacht.

Auch hier in Heidelberg hat Marco den richtigen Riecher gehabt. Die alte Schachtel ist gutgläubig und vertrauensselig, vor allem aber schwimmt sie im Geld und hat kaum noch soziale Kontakte. Abgesehen von dieser blöden Luna aus dem Zoo natürlich. Aber das hat sich ja nun erledigt. Als Marco die Tasse aufs Tablett stellt, läutet es.

Unwirsch durchquert er die Halle, reißt die Tür auf. Die kleine Chaotin glotzt ihn aufmüpfig an. Das speckige Haar hat sie unter der Kapuze ihres verdreckten Parkas versteckt, und wie immer sitzt dieses Ungetüm von Hund neben ihr. Die Luft riecht nach Schnee. Von irgendwo hört er »Jingle Bells«.

»Ich will mit Frau Elflein sprechen«, sagt sie in frechem Ton, über der Schulter die Leinentasche, die Marco nur zu gut kennt. »Jetzt sofort, wenn es recht ist.«