11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Persönlich, engagiert, kundig: Wie keine andere schreibt Jana Hensel über die ostdeutsche Gesellschaft. Seit ihrem Bestseller »Zonenkinder« hat sich Jana Hensel so intensiv wie kaum jemand anderes in vielen Reportagen, Essays, Interviews und Porträts mit Ostdeutschland und seinen Menschen beschäftigt. In diesen Texten geht es um Politik und Liebe, um Angela Merkel, Robert Enke und Sigmund Jähn, um eigene Erfahrungen und fremde Blicke, kurzum: um zentrale Fragen der ostdeutschen Gesellschaft. Wo stehen wir im 30. Jahr der Wiedervereinigung? Wie wurden die Ostdeutschen zu denen, die sie heute sind? Jana Hensel zeichnet das vielfältige und lebendige Psychogramm einer Gesellschaft, deren einzige Konstante der Wandel ist und für die der Bruch zur grundlegenden Erfahrung wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 424

Ähnliche

Über Jana Hensel

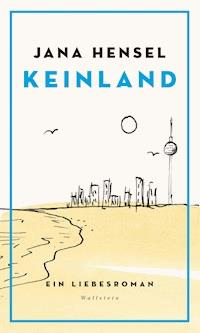

Jana Hensel, geboren 1976 in Leipzig, wurde 2002 mit ihrem Porträt einer jungen ostdeutschen Generation »Zonenkinder« schlagartig bekannt. Seither arbeitet sie als Journalistin. 2017 erschien ihr Roman »Keinland« und 2018 gemeinsam mit Wolfgang Engler »Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein« im Aufbau Verlag. Das Buch stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Hensel lebt in Berlin und ist heute Autorin von ZEIT Online und DIE ZEIT.

Informationen zum Buch

Persönlich, engagiert, kundig: Wie keine andere schreibt Jana Hensel über die ostdeutsche Gesellschaft.

Seit ihrem Bestseller »Zonenkinder« hat sich Jana Hensel so intensiv wie kaum jemand anderes in vielen Reportagen, Essays, Interviews und Porträts mit Ostdeutschland und seinen Menschen beschäftigt. In diesen Texten geht es um Politik und Liebe, um Angela Merkel, Robert Enke und Sigmund Jähn, um eigene Erfahrungen und fremde Blicke, kurzum: um zentrale Fragen der ostdeutschen Gesellschaft. Wo stehen wir im 30. Jahr der Wiedervereinigung? Wie wurden die Ostdeutschen zu denen, die sie heute sind? Jana Hensel zeichnet das vielfältige und lebendige Psychogramm einer Gesellschaft, deren einzige Konstante der Wandel ist und für die der Bruch zur grundlegenden Erfahrung wurde.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Jana Hensel

Wie alles anders bleibt

Geschichten aus Ostdeutschland

Inhaltsübersicht

Über Jana Hensel

Informationen zum Buch

Newsletter

Vorwort

Westen, wir haben ein Problem. Über eine Ost-Quote

»Parität erscheint mir logisch«. Ein Interview mit Angela Merkel

Selten zuvor wurde über so viel Zukunft entschieden. Über das Jahr 2019

»Erstaunlich, wie lange dieses Land existiert hat.« Ein Interview mit dem Historiker Gerd Dietrich

Erich währt am längsten. Über die Aufarbeitung von DDR-Unrecht

Mein Angela-Merkel-Gefühl. Ein verfrühter Abschiedstext

Schafft doch endlich diesen Feiertag ab. Über den 3. Oktober

Der Kraftklub. Über die Chemnitzer Familie Kummer

Warum ist dieser Mann kein Held? Über Sigmund Jähn, den ersten Deutschen im All

»Du kannst reden, also rede.« Über meinen Vater

Willkommen im Club. Über die Frage, ob Ostdeutsche auch Migranten sind

Wir sind raus aus der Nische. Über den ostdeutschen Rechtsruck

28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage. Über die Mauer

»Ich habe gelebt wie ein Asozialer.« Ein Interview mit dem Reporter Alexander Osang

Unterm Rad der Geschichte. Über den 9. November

Warum haben Sie denen nicht die Meinung gesagt? Ein offener Brief an Angela Merkel

Aus Wut folgt Wut folgt Wut. Über Rostock-Lichtenhagen

»Seid dankbar«, rief Helmut. Über den Kanzler der Einheit

Ihr hasst uns doch alle. Ein Jahr Pegida

Wir kennen diese Leute gut. Über eine Legida-Demonstration

An die Westdeutschen. Ein offener Brief zum 25. Jahrestag des Mauerfalls

Das unbekannte Land. Wie ich meinem Kind von der DDR erzähle

The Winner is Zonen-Gaby. Über Ostfrauen

Immerhin geht es um große Leidenschaft. Über Angela Merkel und »Paul und Paula«

Born in the GDR. Über die seelischen Folgen der Wiedervereinigung

Unser Leben mit den Vätern, die aus der großen Kälte kamen. Ein Interview mit den Schriftstellerinnen Marion Brasch und Julia Franck

Der Anti-Gauck. Ein Interview mit dem Bürgerrechtler Hans-Jochen Tschiche

»Ich bin ein Verlierer, Baby!« Über die Band Kraftklub

Wahrheit in Bildern

Der Trümmermann. Ein Interview mit dem Schriftsteller Eugen Ruge

Wo die braven Leute wohnen. Über den Prenzlauer Berg

Raus aus dem Untergrund. Über den NSU

Ein Leben als Novelle. Über das Tagebuch von Bärbel Bohley

Gekommen, um zu gehen. Thesen über den ostdeutschen Politikbetrieb

Der Fremde. Über Robert Enke

Wir sind anders. Thesen über den Osten in den Medien

Verlorene Sicht

Reich an Armut. Über Leipzig, die ärmste Großstadt Deutschlands

Aufbau-Elan und Größenwahn. Über die ersten Wessis in Leipzig

Landpartie

Jugendliebe

Der fremde Blick. Über die Melancholie der Ostdeutschen

Leben mit dem Makel. Über die Thüringer Politikerin Ina Leukefeld

»Wer sind unsere Feinde?« Ein Gespräch mit Angela Merkel

Berlin hat ausgeträumt. Über Berlin

Kamerad Marx. Über die NPD

Paar für Paar zur Einheit. Über die Liebe

Krieger im Nebel. Da war nichts. Über den 17. Juni 1953

Quellenverzeichnis

Bildnachweis

Impressum

Die Texte sind nach Erscheinungsdatum abgedruckt, beginnend mit dem neuesten Text.

Vorwort

Es war schlicht der Zufall, der mich zum journalistischen Schreiben brachte. Zuvor war ich eine Lesende gewesen, so wie eigentlich alle Frauen in meiner Familie Lesende sind. Aber nachdem die Zonenkinder erschienen waren, die ich ja auch nur deshalb schrieb, weil ich fand, es müsste sie geben, fragte der Spiegel mich, ob ich nicht Lust hätte, dort ein Praktikum zu machen. Zu einem solchen Angebot sagt man natürlich nicht nein, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, was es heißt, ein richtiger Journalist oder eine Journalistin zu sein. Aber ich mochte die Aufgeregtheit und Betriebsamkeit, die Schnelligkeit und das Adrenalin, den Druck und das ständige Ringen um Relevanz und, ja, auch Aufmerksamkeit, das in nahezu allen Redaktionen vorherrscht, eigentlich sofort. All das zieht mich bis heute in seinen ganz eigenen Bann.

Denn die Tatsache, dass es einen Beruf gibt, in dem man schlicht jeden, den man interessant findet, einfach anrufen und ihm oder ihr Fragen stellen kann; einen Beruf, in dem man eigentlich jeder Frage, die einen beschäftigt, nachgehen kann und an eigentlich jeden Ort, an dem etwas passiert, fahren kann, und dass man dafür im besten Fall sogar noch bezahlt wird, diese Tatsache halte ich noch immer schlicht für ein Wunder. Und dass ich diesem Beruf nachgehen kann, für ein wunderbares, riesengroßes Geschenk.

Am Anfang all meiner Texte steht eine Frage. Sie ist eine Mischung aus Neugier und Unkenntnis. Oft zweifelt sie an dem, was so landläufig erzählt und gedacht wird, worauf man sich längst glaubt mit gutem Recht verständigt zu haben.

Und zu meinen schönsten Erfahrungen zählt auch, dass beinahe jeder Mensch gern gefragt wird, dass jeder eine Geschichte hat, die individuell und universal gleichermaßen ist. In uns allen spiegelt sich auf die eine oder andere Art das große Ganze, und so habe ich stets versucht, nach diesen Spiegeleffekten zu suchen, die einzelne Biographie oder das singuläre Ereignis in den sogenannten Lauf der Dinge einzuordnen, in den Strom des Lebens, wenn Sie so wollen. Und, zum Glück, habe ich es bis heute kein einziges Mal erlebt, dass jemand nicht mit mir reden wollte. Wir alle sind letztlich dankbar, wenn uns jemand Fragen stellt, jemand uns zuhört. Derart vergewissern wir uns, in der Welt zu sein. Ich vergewissere gern Menschen, in der Welt zu sein. Mich wiederum vergewissern meine Texte.

Denn natürlich suche ich in den anderen stets auch ein wenig mich selbst, ziehe aus den Erfahrungen der anderen meine eigenen Schlüsse, trage deren Fragen in mir weiter. Komme allem nur schreibend wirklich nah.

Wahrscheinlich sage ich deshalb in vielen Texten ich. Oder anders gesagt, ich schreibe am liebsten ich, würde gern noch viel öfter ich schreiben. Redaktionen mögen so etwas, offen gestanden, nicht besonders. Sie geben einem gern zu verstehen, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll. Aber wenn ich, meist nachts, an meinem kleinen Schreibtisch neben der Waschmaschine, der nicht mehr als ein von den Vormietern an die Wand gebrachtes Brett ist, sitze und in den dunklen Hinterhof schaue, kommt mir alles andere als ich zu sagen schlicht vermessen vor. Ein Ich erscheint mir nie aufdringlich oder gar wichtigtuerisch. Im Gegenteil, es ist die ehrlichste Form zu sprechen. Ein Ich ist fragil und zweifelnd, oft eher haltlos als gefestigt. Und es sucht in Wahrheit immer nach einem Du. Ein Du, das ich mir im glücklichsten Fall als den Leser vorstelle. Ich habe immer für Leser geschrieben. Es mag eigenartig klingen, aber ich glaube, nicht alle Journalisten schreiben für Leser.

Und ein Man konnte ich nie sein, zu einem Man taugen meine Texte nicht. Das wusste ich anfangs noch nicht, aber es ist mir mit den Jahren immer klarer geworden. Eine Frau, die über den Osten schreibt, geht in einem Man nicht einfach so auf. Eine Frau, die über den Osten schreibt, ist das Gegenteil von man. Stets habe ich Geschichten erzählt, die andere nicht erzählen wollten oder konnten. Oft habe ich Geschichten erzählt, von denen ich ahnte, dass andere sie nicht erzählen würden. Wahrscheinlich ist das der wahre Grund, weshalb ich Journalistin geblieben bin. Über Joachim Gauck, Robert Enke, Sigmund Jähn, Ulrich Mühe, Angela Merkel und andere.

Denn dass die allermeisten meiner Texte von Ostdeutschland erzählen, in Ostdeutschland spielen oder ostdeutsche Protagonisten haben ist nun alles andere als Zufall. Diesen Umstand habe ich nie frei gewählt, er ist mir aber auch nicht einfach in den Schoß gefallen. Es war eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen brauchte. Sie traf sich von selbst. Sie lag einfach am nächsten, sie spielte sich vor meiner Haustür ab, betraf mein Leben, meine Erfahrungen und Gedanken und die vieler anderer, die ich kannte, mit denen ich mein Leben teile.

Oft werde ich gefragt, ob es mir nicht auf die Nerven geht, über den Osten zu schreiben. Ich habe diese Frage bis heute, ehrlich gesagt, noch immer nicht wirklich verstanden. Wie kann einem das Leben auf die Nerven gehen? Wie kann einem, über das eigene Leben zu schreiben, auf die Nerven gehen? Gibt es jemanden, der über etwas anderes als sein eigenes Leben schreibt?

Und damit über das Leben an sich.

Es gibt noch so viel zu erzählen.

Ich danke Christoph Amend (ZEIT Magazin); Jakob Augstein und Philip Grassmann (der Freitag); Patrik Schwarz und Martin Machowecz (Die ZEIT im Osten); Jochen Wegner und Christian Bangel (ZEIT Online). Sie haben den überwiegenden Teil der Texte möglich und viele von ihnen besser gemacht.

Jana Hensel, im Juni 2019

Westen, wir haben ein Problem. Über eine Ost-Quote

Quotendiskussionen gehören leider zu den nervigsten Debatten überhaupt. Ich kenne das schon aus den Debatten um die Frauenquote. In ihnen wird scharf geschossen, mit polemischen Argumenten nur so herumgeballert. Man braucht ein ziemlich dickes Fell.

Denn Quotendebatten rühren, wie übrigens alle Umverteilungsdebatten, an das Grundverständnis einer Gesellschaft. Und oft spülen sie die Ressentiments gegen jene Gruppe, für die eine Quote gefordert wird, erst einmal wieder an die Oberfläche, machen sie für viele überhaupt erst sichtbar: Frauen werden schnell zu Quotenfrauen ernannt, Ostdeutsche zu Quotenossis und Migranten zu Quotenmigranten gemacht. Ihnen wird damit noch einmal attestiert, dass sie es aus eigenen Leistungen nicht ganz nach oben schaffen würden. Wie schrieb jemand gerade auf Twitter: »Quoten sind etwas für Loser, die es anders nicht gebacken bekommen.« Ihr Makel also wird ein weiteres Mal erneuert und festgeschrieben.

Christian Hirte (CDU), der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, hat nun in einem Interview den Forderungen nach einer Ost-Quote vehement und, ja, polemisch widersprochen, noch bevor die Debatte in einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt sicht- und hörbar geführt worden ist. »Eine Quotenregelung für Ostdeutsche führt ins Elend«, hat er gesagt. Und hinzugefügt, er sehe keinen »Nachteil, aus den neuen Bundesländern zu sein«.

Ich persönlich glaube ja, dass es Männern prinzipiell etwas schwerer fällt als Frauen, sich als Teil einer benachteiligten Gruppe zu empfinden und im Zweifelsfall in ihrem Sinne zu äußern. Denn anders als von vielen angenommen, benötigt es durchaus Selbstbewusstsein, die Ressentiments, Kränkungen und häufig auch Stigmatisierungen zu thematisieren, die mit solchen Verdrängungsbewegungen einhergehen. Es ist leichter, solche Verletzungen zu verschweigen, als die Konflikte anzusprechen. Sie treffen nämlich oft ins Zentrum der eigenen Identität.

In erster Linie reagierte Hirte mit seiner Äußerung aber unter anderem auf Gregor Gysi, der sich für »eine strukturelle Lösung« gegen die Benachteiligung von Ostdeutschen ausgesprochen hatte: »Wenn es eine Strukturfrage ist, dann muss man eingreifen und über eine Quote Schritt für Schritt für Gleichberechtigung sorgen.« Auch Frauke Hildebrandt, Professorin für Pädagogik an der FH Potsdam und Tochter der SPD-Politikerin Regine Hildebrandt, hatte bereits im vergangenen Jahr gesagt: »Wir brauchen wie eine Frauenquote eine Ostlerquote. In Politik, Verwaltung, in Wissenschaft – bundesweit.«

Dass Ostdeutsche in der gesamtdeutschen Elite und auch in den fünf neuen Ländern, in denen sie eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung stellen, unterrepräsentiert sind, ist in Wahrheit fast ein alter Hut. Soziologen wie Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz untersuchen und beschreiben dieses Phänomen schon seit vielen Jahren. Nur so richtig interessiert hat es lange Zeit kaum jemand. Erst seit dem vergangenen Jahr redet man darüber lauter und von ostdeutscher Seite auch selbstbewusster.

Auch, weil immer mehr Studien das eklatante Missverhältnis beweisen: Zuletzt hatte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) eine Datenerhebung veröffentlicht, nach der keiner der 81 öffentlich-rechtlichen Hochschulen ein ostdeutscher Rektor oder eine ostdeutsche Präsidentin vorsteht. Ähnlich ist es bei Vorständen von Dax-Unternehmen und in den Leitungsebenen großer Unternehmen. Die Uni Leipzig hat schon 2016 ermittelt, dass Ostdeutsche in den hundert größten ostdeutschen Unternehmen nur ein Drittel der Chefs bilden.

Es ist eigentlich egal, wohin man schaut. Beinahe überall gilt die Faustregel: Je höher man in der Hierarchie geht, desto weniger Ostdeutsche findet man. Eine der wenigen Ausnahmen bildet Angela Merkel, auch Joachim Gauck als Bundespräsident war so eine Ausnahme. Insgesamt ergeht es Ostdeutschen jedoch ganz ähnlich wie Frauen und Migranten – was die Debatte allerdings nicht einfacher macht, sondern eher verkompliziert. Die Erfahrungen dieser Gruppen weisen Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. In jedem Fall sind ihre jeweiligen Binnenverhältnisse komplex.

Ich will erst einmal bei den Fakten bleiben, die die Ostdeutschen betreffen. Dafür muss ich kurz zurück in die neunziger Jahre gehen. Mit der Wiedervereinigung hat die ehemalige DDR die Institutionenarchitektur der Bundesrepublik zur Gänze übernommen. Daraus leitete sich damals der Anspruch ab, dass diese Institutionen erst einmal von Westdeutschen geleitet werden müssten. Der Soziologe Raj Kollmorgen spricht in diesem Zusammenhang von einem Elitentransfer und von sogenannten Kooperativakteuren: Diese Akteure aus dem Westen übernahmen damals die Leitung in Gerichten, Polizeidienststellen und Verwaltungseinheiten; in Parteien, Verbänden und Vereinen; in Schulen und Universitäten; in Akademien, Künstlerverbänden und Stiftungen sowie in Wohlfahrtsverbänden. Einerseits brachten sie das nötige Know-how mit, andererseits konnten so die Machtstrukturen der DDR zerstört werden. Das war nicht zuletzt eine berechtigte Forderung der friedlichen Revolution von 1989.

Daraus ergab sich aber nun folgende Situation: Kollmorgen belegt, dass beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung in den Jahren zwischen 1990 und 1994 ca. 35000 Westdeutsche zeitweilig oder dauerhaft in die neuen Länder pendelten und der Anteil von ostdeutschen Spitzenbeamten auf Landes- und Bundesebene auf nahezu null zurückging. Ebenso war es auch in anderen Bereichen: in der Elite in Militär, Justiz, Massenmedien und Geistes- sowie Sozialwissenschaften stellten die Ostdeutschen zwischen null und etwa fünf Prozent. Und für die Wirtschaft gilt: 75 Prozent des ehemals volkseigenen Vermögens gingen in die Hände von westdeutschen Personen und Unternehmen. Bei den Großunternehmen gab es fortan keinen einzigen ostdeutschen Eigentümer mehr.

Eigentlich hätte man schon damals über Quoten, Ost-West-Führungstandems, Doppelspitzen oder befristete Lösungen nachdenken und debattieren müssen. Denn was als notwendige Erneuerung und auch von vielen DDR-Bürgern anfänglich gewünschter Umbau der Gesellschaft begann, führte im Ergebnis dazu, dass die Ostdeutschen in der Mehrheit an den sie selbst betreffenden Entscheidungen so gut wie nicht mehr beteiligt waren. Mehr noch: dass viele, nicht alle, diesen Prozess als eine Demütigung empfanden, weil sie erlebten, dass ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen kaum mehr geschätzt und vor allem nicht länger wirklich gebraucht wurden. Zum 20.Jahrestag des Mauerfalls sagten noch 42 Prozent der Ostdeutschen, dass sie sich noch immer als Bürger zweiter Klasse fühlen.

Wenn wir heute beginnen, zaghaft über eine mögliche Ost-Quote nachzudenken und diese Idee hier und da einmal in den öffentlichen Diskurs eingespeist wird – keine Partei hat eine solche Forderung bislang je erhoben –, bedeutet das, dass zum ersten Mal über eine wirkliche Korrektur des 1990 eingeschlagenen Weges nachgedacht wird. Denn nichts anderes zeigen all die neuen Zahlen und Studien: Die nach der Wiedervereinigung eingetretene Situation hat sich auch nach 30 Jahren nur marginal verändert. Die damals geschaffenen Machtstrukturen sind keine Übergangslösungen gewesen, sondern sie manifestieren und reproduzieren sich. Eine Studie, die Zahlen aus dem Jahr 2004 mit denen aus dem Jahr 2016 vergleicht, kam zu dem Ergebnis, dass die Zahl ostdeutscher Chefs mittlerweile sogar rückläufig ist.

Mir selbst fällt beim Lesen solcher Studien und den Texten, die über diese Studien veröffentlicht werden, immer wieder auf, wie technisch und formelhaft sie klingen. Ich habe das Gefühl, sie schleichen sich wie die Katze um den heißen Brei. Denn warum ist das eigentlich so? Traut man Ostdeutschen nichts zu? Trauen sie sich selbst nichts zu? Welche Rolle spielen Vorurteile und auch Ressentiments? Wie wirkmächtig sind sie?

Solche Fragen sind schwer zu beantworten. Schließlich gibt niemand gern zu, Vorurteile zu haben oder gar Ressentiments zu hegen. Ein Begriff wie Rassismus lässt sich für die Ostdeutschen, die ja keine Ethnie sind, nur schwer anwenden. Die Hallenser Hochschulseelsorgerin Christiane Thiel hat neulich im Deutschlandfunk gesagt: »Wir aus dem Osten sind fast rassistisch benachteiligt.« Daraufhin gab es so viele Reaktionen, dass der Sender sie noch in eine zweite Sendung eingeladen hat. Dort hat der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ihr dann vehement widersprochen.

Auch ich selbst habe Situationen erlebt, in denen ich gekränkt wurde. Ein Ressortleiter hat einmal zu mir gesagt, wir brauchen keine ostdeutschen Redakteure. Migrantische Stimmen: ja. Ostdeutsche: nein. Mehr als einmal sagte mir das auch eine Kollegin und Freundin, auch abends in der Bar beim Wein. Ich bin jedes Mal freundlich geblieben, die anderen haben diese Sätze auch freundlich gesagt. Sie würden, wenn ich sie darauf angesprochen hätte, sicherlich bestreiten, Vorurteile gegenüber Ostdeutschen zu haben. Sie halten meine Perspektive und mein Wissen einfach für erlässlich, vielleicht sogar für überflüssig. Und sie gehen wahrscheinlich davon aus, ich käme damit schon irgendwie klar.

Der Soziologe Raj Kollmorgen spricht in diesem Zusammenhang von zwei verschiedenen und sich doch bedingenden Phänomenen: Fremd- und Selbstmarginalisierung nennt er sie. Während die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung vornehmlich von außen marginalisiert wurden, haben viele irgendwann im Laufe der Jahre begonnen, sich selbst zu marginalisieren. Sie hielten sich für Führungspositionen demnach selbst nicht mehr geeignet, sie haben sie nicht länger angestrebt oder für sich in Betracht gezogen, weil sie zu oft bei sich selbst und anderen die Erfahrung gemacht haben, solche Ziele doch nicht erreichen zu können. Im Gegenteil: Die wenigen, die wie Angela Merkel selbstbewusst nach der Macht gegriffen haben, wurden argwöhnisch beäugt. So erklärt Kollmorgen unter anderem die wieder rückläufigen Zahlen.

So aber lernen die Ostdeutschen gar nicht erst, zu führen, Eigensinn und Kreativität als Vorzüge zu schätzen, Macht als etwas Positives zu betrachten und auch anzustreben. So begegnen sich Ost und West nicht auf verschiedenen Hierarchieebenen, kann die eine Seite nicht von der anderen lernen und umgekehrt. So müssen Entscheidungen stets passiv hingenommen werden, anstatt selbst an Lösungen mitzuwirken, Mehrheiten organisieren zu müssen, Meinungsbildungsprozesse zu steuern und in all dem Erfahrungen und Wissen zu generieren, das man an die nachfolgenden Generationen weitergeben kann.

Noch stehen wir in der Diskussion um eine Ost-Quote ganz am Anfang. Wir wissen bislang noch gar nicht, wovon wir eigentlich sprechen, also wie hoch eine solche Quotenregelung sein könnte, in welchen Bereichen sie angewendet werden kann und wie wir genau definieren wollen, wer ostdeutsch ist und wer nicht.

Aber ich weiß, wie wenig Verständnis unter Ostdeutschen noch für ihre fehlende Repräsentanz übrig ist. Ich bin viel im Osten unterwegs, und irgendwann kommt dieses Thema immer zur Sprache. Weil eine Soziologin, mit der ich mich in Thüringen nach einer Lesung unterhalte, mir erzählt, dass sie an ihrem Lehrstuhl die einzige Ostdeutsche ist. Weil ein Berliner Verlagsmitarbeiter mir berichtet, dass sich kaum einer in seinem Verlag für ostdeutsche Themen interessiert, weil er der einzige Ostdeutsche in einer leitenden Position dort ist. Weil ein Mann in einer Kleinstadt unweit von Berlin mich fragt: Wie sollen wir uns eine Zukunft vorstellen, die sich von der Gegenwart unterscheidet, wenn selbst unsere Kinder nicht in Führungspositionen gelangen?

Und ich erlebe auch, dass es oft genau diese westdeutsche Funktionselite im Osten ist, die sich einer solchen Diskussion verweigert. Da ist der Minister eines ostdeutschen Bundeslandes, der mir sagt, wir müssen dafür sorgen, dass sich auch weiterhin Leistung durchsetzt; da ist der Oberbürgermeister einer großen ostdeutschen Stadt, der mir widerspricht, es gäbe diese Benachteiligung von Ostdeutschen nicht. Ich würde mir das einbilden.

An Frauenquoten allerdings kann man sehen, dass Quoten viel mehr bewirken als freiwillige Selbstverpflichtungen. Und eines erzählt man den Ostdeutschen seit nunmehr beinahe 30 Jahren: Eines Tages werden sich die Unterschiede wie von selbst erledigen, eines Tages werden auch sie wieder angemessen in Führungspositionen vertreten sein. Bisher sind das nichts als Versprechen gewesen. Wollen wir nicht doch mal langsam anfangen, ernsthaft über eine Ost-Quote nachzudenken?

»Parität erscheint mir logisch«. Ein Interview mit Angela Merkel

DIE ZEIT: Frau Bundeskanzlerin, als Sie verkündet hatten, sich vom CDU-Vorsitz zurückzuziehen, habe ich in der ZEIT einen sehr persönlichen Abschiedstext geschrieben – auch darüber, wie wichtig Ihre Kanzlerschaft gerade für viele ostdeutsche Frauen ist. Mögen Sie es, aus ostdeutscher Perspektive betrachtet zu werden?

ANGELA MERKEL: Genauso wie ich es mag, als Frau betrachtet zu werden oder als über 60-Jährige. Die DDR ist Teil meiner Biographie. Ich bin nun einmal nicht im Westen aufgewachsen, aus der Perspektive also kann man mich nicht beschreiben.

ZEIT: Sind Ihre ostdeutschen Wurzeln Ihnen wichtig?

MERKEL: Alle meine Wurzeln sind mir wichtig, die ostdeutschen gehören auch dazu. Weder trage ich sie den ganzen Tag vor mir her, noch verleugne ich sie.

ZEIT: Ich war nach dem Erscheinen meines Textes über Sie überrascht, wie viele Frauen mir geschrieben haben, denen Sie wichtig sind. Ist Ihnen klar, dass viele Frauen in unserem Land eine besonders emotionale Beziehung zu Ihnen aufgebaut haben?

MERKEL: Nein, das ist mir nicht so klar. Ich spüre eine gewisse Anerkennung dafür, dass ich versuche, meine Arbeit ordentlich zu machen, aber ich erzeuge bei anderen auch viele negative Emotionen. Beides kann von Frauen wie von Männern kommen. Das war schon während der Euro-Krise so – und in der Flüchtlingsfrage auch. Da zog ich genauso die Pfeile auf mich, wie es einem Mann passiert wäre. Ich glaube nicht, dass Frauen generell andere Frauen bewundern. Auch unter Frauen gibt es mitunter harte Emotionen.

ZEIT: Aber für viele Frauen sind Sie ein Vorbild. Nur ist es eine eher schweigsame Schwesternschaft: Sie selbst wenden sich eher selten an die Frauen.

MERKEL: Ich wende mich selten nur an die Frauen, ich bin ja auch nicht allein die Bundeskanzlerin der Frauen in Deutschland, sondern die Bundeskanzlerin aller Menschen in Deutschland. Ich bin mir außerdem gar nicht sicher, ob die Frauen immer erwarten, dass ich mich besonders an sie wende. Natürlich: Wenn man in seinem Beruf dort angekommen ist, wo ich es bin, steht man im Rampenlicht. Dass Frauen sich mit mir vergleichen, ergibt sich dann daraus, dass ich eine Frau bin und andere Frauen mitunter auch vor schwierigen Aufgaben stehen. Da brauche ich mich gar nicht speziell an sie zu wenden.

ZEIT: Sie glauben, Sie kommunizieren mit Frauen unterbewusst oder indirekt?

MERKEL: Nein, nicht unterbewusst. Automatisch. Wenn ich etwas sage oder tue, sage oder tue ich es nun einmal als Frau.

ZEIT: Vor genau zehn Jahren haben wir schon einmal hier in Ihrem Büro gesessen und über Feminismus gesprochen. Sehr zaghaft, wie mir beim Wiederlesen des Gespräches schien. Als eine Feministin wollten Sie sich damals nicht bezeichnen.

MERKEL: Für mich sind Frauen wie Alice Schwarzer Feministinnen. Oder Marie Juchacz, die gemeinsam mit anderen vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft hat. Ich möchte mich nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. So sehr, wie sie ihr Leben lang für Frauenrechte gekämpft haben, kann ich das von mir nicht sagen. Aber natürlich musste ich als Frau wie jede andere meinen Weg finden, damit wir eines Tages wirklich zu einer Parität der Geschlechter finden. Nicht erst als Bundeskanzlerin, schon als Physikerin habe ich mit vielen Männern zusammengearbeitet. Parität in allen Bereichen erscheint mir einfach logisch. Das muss ich nicht dauernd extra erwähnen.

ZEIT: Aber das ist doch eine gewaltige Entwicklung! Einen Begriff wie Parität selbstbewusst und beinahe selbstverständlich zu benutzen, das macht Sie doch zur Feministin!

MERKEL: Auf dem G20-Frauengipfel hat die niederländische Königin Máxima eine Definition für Feminismus gefunden, der ich mich anschließen kann: Für sie ist es Feminismus, wenn ich dafür bin, dass Männer und Frauen die gleichen Lebenschancen haben.

ZEIT: Sind Sie im Amt zur Frau geworden?

MERKEL: Nein, im Amt sicherlich nicht, ich war ja schon vorher eine Frau.

ZEIT: Aber ist es Ihnen bewusster geworden?

MERKEL: Das würde ich auch nicht sagen. Schon als Physikstudentin habe ich Männer an der Uni als sehr dominant erlebt. In der Politik hat sich das noch einmal anders dargestellt. Mein Blick für Benachteiligungen, die auf Frauen zukommen, hat sich geweitet, weil ich Einsichten in sehr viele Lebensbereiche bekam. Und ich habe diesen Blick auch aufmerksam schweifen lassen, schon weil ich zu Beginn Frauenministerin war. Dieses Interesse hat mich nie wieder verlassen.

ZEIT: Ist in Ihnen doch die Einsicht gereift, dass es einen Makel darstellt, eine Frau zu sein?

MERKEL: Ein Makel ist es in keiner Weise. Aber natürlich erleben wir Nachteile. Man erwartet heute einerseits, richtigerweise, dass Frauen in allen Bereichen vertreten sind. Und dass diese Diversität, wie man so schön sagt, uns bereichert. Aber andererseits gibt es natürlich Bereiche, in denen es Frauen schwerer haben, weil sie dort erst einmal neue Muster prägen müssen. In einem Punkt hatte ich es in der Politik als Frau sogar leichter. Von einem Bundeskanzler wird traditionell erwartet, dass die Frau an seiner Seite sich ehrenamtlich engagiert. Bei mir und meinem Mann war das nicht so. Er geht seiner Arbeit als Wissenschaftler nach, und ich mache meine. Und das ist schneller akzeptiert worden, als wenn es – wie bislang immer – der umgekehrte Fall gewesen wäre.

ZEIT: Trotzdem mussten Sie zum ersten Mal definieren, was es bedeutet, Bundeskanzlerin zu sein.

MERKEL: Gott sei Dank sind nicht alle Dinge des Lebens für einen Mann anders. Eine Amtsführung hat auch geschlechtsneutrale Komponenten. Aber natürlich, beispielsweise das äußere Erscheinungsbild, wie verhält man sich …

ZEIT: … wie verhandelt man als Frau mit Männern, wie kommuniziert man vor allem in Konfliktsituationen …

MERKEL: … eine Frauenstimme ist nicht so dunkel und kräftig wie eine Männerstimme. Autorität auszustrahlen ist für eine Frau etwas, das man erst lernen muss. Und natürlich gab es dann auch noch die Diskussion darüber, wie ich mich kleide.

ZEIT: Auch das: Ihr Stil ist zu Beginn Ihrer Amtszeit eine ganz komplizierte Frage gewesen. Ich weiß, das hören Sie nicht gern, aber ich würde sagen, Sie sind in der Klärung all dieser mitunter kleinen, mitunter großen Fragen zum wichtigsten weiblichen Role-Model der Gegenwart geworden.

MERKEL: Na ja, das ist ein wenig übertrieben. Dazu haben auch andere Frauen in der Politik erheblich beigetragen: Hillary Clinton, Theresa May. Margaret Thatcher war weit vor unserer Zeit. Und auf einer ganz anderen Ebene hat auch die Queen über die Garderobe viele Dinge definiert. Aber einen Beitrag habe ich auch dazu geleistet. Ganz automatisch.

ZEIT: Ganz automatisch?

MERKEL: Manche Dinge erregen einfach Aufmerksamkeit. Für einen Mann ist es überhaupt kein Problem, hundert Tage hintereinander einen dunkelblauen Anzug zu tragen, aber trage ich innerhalb von zwei Wochen viermal den gleichen Blazer, dann erzeugt das Bürgerpost.

ZEIT: Wer schreibt Ihnen denn da?

MERKEL: Da schreiben einfach Menschen.

ZEIT: Was? »Frau Bundeskanzlerin, können Sie sich nicht einmal etwas Ordentliches anziehen?«?

MERKEL: Nein, das schreiben sie nicht, aber es fällt ihnen auf. Und mit solchen Reaktionen muss ich natürlich umgehen.

ZEIT: Den Chauvinismus, den Sie im Amt erlebten, haben Sie jedoch nie thematisiert?

MERKEL: Nein, das ist eine grundsätzliche Einstellung. Ich glaube, dass man als Politikerin oder Politiker einstecken können muss, dass man diesen Beruf nur ausüben kann, wenn man nicht zu schnell getroffen ist. Man muss sich auf die Sachaufgaben konzentrieren. Den Rest nehme ich zur Kenntnis.

ZEIT: Ihre pragmatische Art, mit solchen Fragen umzugehen, erschien mir stets als eine ostdeutsche Prägung. Auch Ihr Selbstbewusstsein als Frau, ist das etwas Ostdeutsches?

MERKEL: Da bin ich sehr zurückhaltend. Eine wirkliche Gleichberechtigung gab es auch in der DDR nicht. Dass nie ein Vollmitglied des Politbüros weiblich war, dass es keine Kombinatsleiterin gab, das zeigt doch, dass dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, Männer saßen. Sicherlich gab es eine pragmatischere Einstellung zu technischen Berufen, aber das hing auch mit der staatlichen Lenkung zusammen. Ob all die Frauen aus freien Stücken Ingenieurtechnik und Zerspaner studiert oder gelernt hätten? Da bin ich mir nicht sicher. Das lag doch eher am Fachkräftemangel und an der überhaupt mangelnden Effizienz der DDR-Wirtschaft.

ZEIT: Sie glauben, weil in der DDR alles staatlich gelenkt wurde, fiel es der Gesellschaft leichter, klassische Rollenmuster aufzubrechen?

MERKEL: Ja, das würde ich so sagen. Natürlich war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr viel selbstverständlicher. Aber wenn man hinter die Kulissen geschaut hat, wurde schnell klar, dass die Erziehungs- und Hausarbeit sehr stark an den Frauen hängen blieb. Kombinatsdirektoren und Politbüro-Mitglieder waren eben Männer, und das waren natürlich auch die prägenden Rollenmodelle. Da war die DDR nicht vorbildlich, finde ich.

ZEIT: Aber Frauen haben viel stärker am Arbeitsmarkt partizipiert.

MERKEL: Das stimmt, und das hat natürlich das Selbstverständnis der Frauen geprägt. Aber man war eben auf die Frauen auch angewiesen, man brauchte ihre Arbeitskraft. Und es war ein subtiles Instrument, um zu verhindern, dass aus irgendeiner Gruppe der Gesellschaft jemals Widerstand hätte kommen können.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

MERKEL: Na ja, wer jeden Tag arbeiten ging und einem Kollektiv angehörte, war unter Beobachtung. Dass möglichst viele Menschen derart in öffentlich-gesellschaftliche Strukturen eingebunden waren, war erzieherisch gewollt. Die Tatsache, dass in der DDR die meisten Frauen arbeiten gingen, gehorchte seitens des Staates keinem wirklich menschenrechtlichen emanzipatorischen Anspruch, produzierte dennoch aber eine gewisse ökonomische Gleichberechtigung und ein ähnliches Selbstbewusstsein beider Geschlechter. Ich kann mich aber auch noch gut an viele Diskussionen und Auseinandersetzungen, die viele Männer und Frauen ständig führten, erinnern, dass man ja arbeiten gehen musste. Wer das mal für eine Weile lang nicht wollte, galt doch schnell als asozial.

ZEIT: Wären Sie damals gern einmal aus dem Arbeitsleben ausgestiegen?

MERKEL: Nein, aber ich kannte Leute, die das gern gemacht hätten, weil sie etwa als Künstler tätig sein wollten. Aber eine solche Entscheidung wurde einem nicht leicht gemacht. Die DDR als Gesellschaft hat sich – in der Natur ihres Systems – viel zu wenig mit der individuellen Entwicklung befasst, sondern eher mit der kollektiven. Je weniger Individualität sichtbar wurde, umso weniger Ärger hatte man. Je individueller man ausgeprägt war, umso näher kam man der Grenze zum Problemfall.

ZEIT: Dieses Jahr wird für Ostdeutschland besonders wichtig. Es stehen drei Landtagswahlen an – und im November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal.

MERKEL: Ich bemerke, dass sich die Art, wie wir über den Osten sprechen, verändert hat. Heute wird uns in der Rückschau auf 1989 viel klarer, mit welch großer Konzentration wir Ostdeutschen uns damals mit der neuen Welt vertraut machen mussten. Diese Jahre waren ein großer Bruch. Unter dieser Zäsur leiden manche Menschen bis heute. Oder sagen wir, in ihrer Biographie ist dieser Bruch nicht so positiv besetzt wie bei mir. Ich habe schnell eine neue Arbeit gefunden, hatte viele Möglichkeiten, konnte meinen Horizont erweitern. Aber es gab auch viele Menschen, damals oft älter als ich, denen das nicht vergönnt war, obwohl sie sich ebenso gern wie ich in die freiheitliche Gesellschaft eingebracht hätten.

ZEIT: An wen denken Sie da?

MERKEL: Von den rund 11 Prozent, die in der DDR in der Landwirtschaft tätig waren, konnten zum Beispiel nach der Wiedervereinigung nur noch 1,5 bis 2 Prozent weiterarbeiten. Viele Menschen erlebten, nicht mehr gebraucht zu werden – mit dem, was sie konnten, was ihnen Selbstbewusstsein gegeben hatte. Wer erfahren musste, dass er kaum Chancen erhielt, sich in die neue Gesellschaft hineinzufinden, für den färbt sich die Erinnerung an die Nachwendezeit heute dunkler als bei mir. Jeder hat auf seine Art versucht, sich neu auszurichten und die neue Umgebung kennenzulernen. Ich selbst habe das mit großer Fröhlichkeit getan und natürlich nicht permanent betont, ich bin jetzt hier die Ostdeutsche und ich will noch alles lernen. Sondern man hat versucht …

ZEIT: … sich anzupassen.

MERKEL: Sich einzuleben, würde ich sagen. Und zu verstehen, was gut und was nicht so gut ist. Ohne permanent zu sagen, dass ich jetzt aber noch mal darauf hinweisen muss, dass ich aus dem Osten komme.

ZEIT: Niemand hat das gemacht.

MERKEL: Und nun, 30 Jahre später, kommen die Fragen noch einmal zurück: Was ist damals eigentlich passiert? Was haben wir geschafft? Das hat einerseits mit dem Lebensalter zu tun, andererseits mit dem Abstand. Viele Ostdeutsche sind in diesem vereinten Deutschland angekommen und haben dennoch das Bedürfnis, Bilanz zu ziehen. Die DDR-Gesellschaft war nun einmal ganz und gar anders aufgebaut als die alte Bundesrepublik, und das wird in den alten Bundesländern bis heute zu wenig verstanden.

ZEIT: Was genau wird nicht verstanden?

MERKEL: Oft wird übersehen, dass sich das Leben in der DDR in ein Leben in dem politischen System und in ein privates aufgeteilt hat. Die Politik hat dem Einzelnen enge Grenzen gesetzt, aber omnipräsent war sie auch nicht. Es gab Freundschaften. Es gab Räume, in denen man viel diskutiert hat, gelesen hat, sich Gedanken gemacht hat, wissbegierig war, Feten gefeiert hat. Von diesem Aspekt des Lebens kommt in der öffentlichen Erzählung nichts durch.

ZEIT: Weil in der DDR die Politik alles dominierte, konnten Freiräume im Alltag mitunter besonders intensiv sein?

MERKEL: Genau. Wir hatten auch viel mehr Zeit, weil die Karrieremöglichkeiten bei bestimmten politischen Einstellungen eher begrenzt waren. Das ergab Freiräume und eben Zeit, die heute eher in die berufliche Karriere investiert werden muss. Und wegen der Überwachung im politischen System war es auch notwendig, sich bedingungslos auf andere verlassen zu können. Weil man sonst recht schnell in seiner Existenz gefährdet sein konnte.

ZEIT: Das Zwischenmenschliche war wichtig?

MERKEL: Das ist es heute auch, aber es konnte sehr schnell existenziell werden.

ZEIT: Woher kommt eigentlich dieser schematische westdeutsche Blick auf die DDR?

MERKEL: Jedes Land, in dem wir keine Menschen kennen, die dort täglich leben, die sich freuen und lachen und weinen, ganz einfach als Menschen, bleibt erst einmal anonym. Wer keine Familie oder Bekannten in der DDR hatte, konnte das Leben dort nur im Fernsehen verfolgen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir Ostdeutschen selbst in den Umbruchsjahren begeistert von dem Neuen waren. Wir haben am Anfang gewiss nicht den Eindruck erweckt, die Westdeutschen sollten unbedingt schnell kennenlernen, was wir im Staatsbürgerkunde-Unterricht gelernt haben. Die meisten haben schon von früher erzählt, aber die Zukunft lag doch nicht in der alten Welt. Für diejenigen, die sich in die neue Welt nicht so einbringen konnten, ist es nun umso bitterer, zu spüren, dass sich viele für das, was sie in der DDR geleistet haben, oft nicht so interessiert haben.

ZEIT: Sie sagen also, die DDR-Bürger haben sich selbst voreilig und ziemlich selbstverständlich von ihren Biographien verabschiedet.

MERKEL: Nein, voreilig habe ich nicht gesagt.

ZEIT: Leichtherzig? Leichthändig?

MERKEL: Ja, das trifft es eher, aber auch notwendigerweise, um Platz für Neues zu schaffen. Wir haben damals nicht jeden Tag unsere Biographie bearbeitet. Die alten Prägungen und Erfahrungen sind ein wenig in den Hintergrund getreten. Und jetzt, nach einer gewissen Zeit und mit Abstand, sind wir wieder in einer Phase, in der man zurückschaut. Oft denke ich, es ist ein wenig, wie es 1968 im Westen war, denn auch damals wurde bohrend nachgefragt: Wer seid ihr vor 1945 gewesen? Und wie seid ihr danach damit umgegangen? So befragen wir uns heute mit Blick auf den Zeitenwechsel von 1989 auch. Das ist ein selbstverständlicher, gar nicht außergewöhnlicher Prozess, den man zulassen muss. Zum Beispiel gibt es mit Blick auf die Treuhand viele Fragen, die die Menschen nun einfach stellen wollen. Das ist legitim, auch wenn natürlich die Zeiten vor 1945 und nach 1989 in keiner Weise vergleichbar sind.

ZEIT: Gleichzeitig müssen wir uns aber eingestehen, dass dieses neuerliche Gespräch über den Osten durch eine Art rechte Revolte erzeugt worden ist, durch Pegida und den Aufstieg der AfD.

MERKEL: Das sehe ich nicht so. Es ist einfach an der Zeit, dass diese Fragen drängender werden. Es wächst bei vielen Ostdeutschen ein bestimmtes Gefühl, die eigenen Verdienste nicht ausreichend gewürdigt zu sehen. Je älter man zum Zeitpunkt des Mauerfalls war, desto ausgeprägter ist das. Dieses Gefühl haben auch Menschen, die nicht im rechten Spektrum aktiv sind. Sie leben das still.

ZEIT: Hat es Sie überrascht, dass in allen Nachwendejahrzehnten in der ostdeutschen Gesellschaft ein gewisses Frustrationspotenzial vorhanden war? Mal hat es sich leiser, mal lauter artikuliert.

MERKEL: Ich finde es nicht so verwunderlich, dass es in Ostdeutschland Frustrationen gibt. Das hat mit den andersartigen Biographien zu tun, dem gerade angesprochenen empfundenen Desinteresse oder auch damit, dass es immer noch zu wenige positive Rollenmodelle und Vorbilder gibt. In sehr vielen Bereichen sind die Ostdeutschen unterrepräsentiert. Ich freue mich, dass der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft aus Thüringen stammt, auch bei der Caritas gab es einmal einen ostdeutschen Präsidenten. Aber es ist eben immer noch einer Erwähnung wert. Daher verwundert es mich nicht, dass Frust entstanden ist.

ZEIT: Dass sich dieser Frust jedoch nun auch in einem Rechtsruck artikuliert hat – hat Sie das schockiert?

MERKEL: Dass diese Gefühle so hart und gegen andere gerichtet ausgelebt werden, das ist nicht gut, denn wer den Zusammenhalt unserer Gesellschaft will, muss als Voraussetzung dafür Grundachtung vor anderen Menschen aufbringen. Das ist nicht verhandelbar. Diese Grundachtung ist bei manchen sehr ins Abseits geraten.

ZEIT: Das Paradoxe ist, dass sich die Wut der Ostdeutschen stark an Ihrer Person entzündet.

MERKEL: Nein, das ist nicht paradox. Das begann schon mit der Euro- und Finanzkrise und hat sich dann durch die vielen Flüchtlinge, die zu uns kamen, noch einmal verstärkt.

ZEIT: Wussten Sie damals, dass Sie Teile der ostdeutschen Gesellschaft mit der Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen, überfordern könnten?

MERKEL: Ich habe auf eine humanitäre Notsituation reagiert. Die Herausforderung war da, und ich musste mit ihr umgehen. Es hat mich aber nicht verwundert, dass sich viele Menschen in den neuen Ländern mit einer solchen Entscheidung noch etwas schwerer taten als die in den alten Ländern. Es gab in der DDR zu wenig Erfahrung mit anderen Kulturen. Die Vertragsarbeiter aus fernen Ländern wurden schlecht behandelt, Kontakte zur einheimischen Bevölkerung wurden nicht wirklich angeregt. Dadurch gibt es vielleicht noch eine gewisse Vorprägung. Aber Deutschland ist heute ein vereintes Land, deshalb müssen wir uns den Herausforderungen gemeinsam stellen.

ZEIT: Dem Osten fehlen heute die jüngeren, gut ausgebildeten Leute, die nach dem Mauerfall zu Hunderttausenden fortgingen.

MERKEL: Das ist richtig, und die Auswirkungen auf die Entwicklung der neuen Bundesländer darf man nicht unterschätzen. Diese Menschen, die heute in Bayern oder Baden-Württemberg leben und arbeiten, fehlen natürlich. Umso mehr freue ich mich, wenn ich höre, dass einige auch wieder zurückgehen. Das finde ich ganz wichtig.

ZEIT: Seit viele Ostdeutsche zu Pegida gehen oder AfD wählen, ist die Spaltung des Landes so sichtbar wie nie zuvor. In den drei ostdeutschen Landtagswahlen könnte die AfD jeweils stärkste Kraft werden. Bereitet Ihnen das Sorgen?

MERKEL: Die politische Herausforderung ist ohne Zweifel groß. Ich tue mich dennoch schwer, zu sagen, das Land sei so gespalten wie nie zuvor. Das Land war vielleicht nie so versöhnt, wie man dachte. Manche Konflikte sind jetzt erst deutlich geworden, weil die Gesellschaft durch die verschiedenen Veränderungsprozesse unter einem größeren Stress steht. Die große Zahl von Flüchtlingen bedeutet für ein Land und seine Menschen eine große Anstrengung. Da treten Unterschiede noch einmal viel klarer zutage. Ich werde nie vergessen, wie ich als Jugendministerin türkischstämmigen Jugendlichen begegnet bin. Sie waren von der Einheit ziemlich deprimiert, weil nun die Ostdeutschen in gewisser Weise die Neuankommenden waren und sie sich zurückgesetzt fühlten. Und jetzt sind die zu uns gekommenen Flüchtlinge eine große Herausforderung.

ZEIT: Das ist eine interessante Beobachtung: Die Deutschen waren gar nicht so versöhnt, wie sie lange Jahre angenommen hatten?

MERKEL: Ich kenne die Biographien der Ostdeutschen, ich habe viele persönliche Geschichten gehört. Nun erfahren diese Erzählungen ein größeres Interesse. Viele Ostdeutsche möchten, dass sich einiges ändert. Sie haben lange akzeptiert, dass beispielsweise eine Pflegekraft im Osten weniger verdient als eine im Westen. Man hat immer darauf gesetzt, dass sich das eines Tages angleicht. Aber wenn man heute noch immer die erheblichen Lohnunterschiede zwischen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sieht, dann ärgert das viele. Auch dass die einen verbeamtet worden sind und die anderen nicht. Hoffnungen, die Angleichung werde schnell gehen, sind in einigen Bereichen zerstoben. Helmut Kohl wurde früher von manchen verlacht, wenn er von den blühenden Landschaften sprach. Heute lacht niemand mehr darüber, weil wir wissen, dass er recht hatte, aber wir wissen auch, dass es in diesen Landschaften noch einige große strukturelle Probleme gibt.

ZEIT: Welche meinen Sie?

MERKEL: Die Erbschaften sind geringer, die Steuereinnahmen auch, die Menschen können zu wenig Vermögen aufbauen. Ältere Menschen sehen ihre Kinder wegziehen, die Enkel wachsen woanders auf. In München sind die Mietpreise hoch, im eigenen Ort, fernab der großen Städte, herrscht dagegen eher Leerstand. Deshalb fragen die Leute jetzt: Wie lange soll es denn noch dauern? Das ist eigentlich genauso wie mit der Gleichberechtigung der Frauen. Deswegen ist es heute insgesamt eine herausragende Aufgabe von Politik, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.

Selten zuvor wurde über so viel Zukunft entschieden. Über das Jahr 2019

Es hat Jahre gegeben, in denen die Menschen im Osten trotz all der ungeheuerlichen Umwälzungen, die sie in den Neunzigern erfuhren, einfach ruhig vor sich hingelebt haben. Gemeint sind die Jahre zwischen 2005 und 2015. Im Jahr 2005 waren noch einige, wenn auch vergeblich, gegen die Einführung von Hartz IV auf die Straße gegangen. Danach kamen zwar die großen Unternehmen nicht, auf die man gehofft hatte; verließen die Jungen diesen Landstrich noch immer beharrlich; gelang es dem Großteil der Menschen immer noch nicht, sich ein Vermögen aufzubauen. Dennoch: Es kehrte ein gewisser Friede ein.

Im Nachhinein kann man das gar nicht mehr glauben. Vielleicht ist es nichts als Erschöpfung gewesen oder eine Art Inkubationszeit. Aber das werden wir später erfahren, wenn die Historiker – oder wir selbst – es uns werden erklären können.

Mit dem Auftritt von Pegida im Winter zwischen 2014 und 2015 aber war diese Ruhe plötzlich vorbei. Natürlich war sie nie mehr als eine Scheinruhe gewesen. War uns die Gefahr in jenem Moment schon bewusst? Haben wir damals schon verstanden, dass sich fortan ein Klima würde etablieren können, das es so in der Bundesrepublik noch nie gegeben hatte?

Nach Pegida kam die AfD. Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge haben die Rechtspopulisten im Osten jüngst noch einmal zugelegt; sie liegen jetzt bei 26 Prozent, beinahe gleichauf mit der CDU (29 Prozent), deutlich vor der Linkspartei (16 Prozent) und weit vor den Grünen (9 Prozent) und der SPD (8 Prozent).

Die Dresdner Pegidisten und Pegidistinnen probten damals den Aufstand. Sie setzten ein Beispiel, und nachdem einige Monate später, im Sommer 2015, Hunderttausende Flüchtlinge ins Land kamen, kippte die Stimmung im Osten tatsächlich. Teile der Gesellschaft waren nicht mehr bereit für diese neuerliche Zeitenwende unter dem Stichwort Willkommenskultur. Sie kündigten jenen demokratischen Konsens auf, der Ost und West trotz aller Unterschiede nach der Wiedervereinigung jahrelang verband. Somit trat ein, was einer wie Wolfgang Thierse schon vor fast 20 Jahren prophezeite. Es mag zynisch klingen: Manchmal brauchen die Dinge einfach Zeit.

Im zurückliegenden Jahr 2018 haben sich diese mehr oder weniger schleichenden Entwicklungen in ihrer Macht und Präsenz deutlicher und stärker gezeigt als je zuvor. Die Stadt Chemnitz ist dafür zum übergroßen Synonym geworden, obwohl sich dort nur zeigte, was wir zuvor schon in Cottbus und anderswo gesehen hatten: Die Rechtspopulisten haben mit den Rechtsextremen funktionierende Netzwerke geschaffen; und sie sind in der Lage, wenn sie es für nötig halten, in Windeseile beängstigend viele Menschen auf die Straße zu bringen und Städte in den Ausnahmezustand zu versetzen.

2019 wird deshalb das wahrscheinlich entscheidendste Jahr nach dem Mauerfall. Das freilich hätte sich kein Historiker und keine Romanautorin besser ausdenken können: Ausgerechnet im Jahr des 30-jährigen Jubiläums der ersten friedlichen Revolution auf deutschem Boden schicken die Reaktionären sich an, die Machtfrage zu stellen.

Im Osten finden im nächsten Jahr drei Landtagswahlen statt: Im September wird in Sachsen und Brandenburg gewählt, im Oktober dann in Thüringen. In allen drei Ländern könnte die AfD stärkste Kraft werden, obwohl die Arbeitslosenzahlen im Osten vielerorts so niedrig sind wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr – oberflächlich betrachtet also nicht viel im Argen liegt, Facharbeiter sogar händeringend gesucht werden.

Offenbar hat das eine mit dem anderen aber nicht viel zu tun. Die Dinge sind eher in ihren Widersprüchen zu begreifen als in ihren Analogien; so, als würden verschiedene Zeiten, verschiedene Erfahrungsräume einander überlappen. Etwas, das lange unter der Oberfläche gegoren hat, tritt nun offen zutage.

Beide Seiten schweigen darüber mehrheitlich auf ihre Weise: der Westen, weil viele dort längst aufgegeben haben, den Osten zu verstehen, und weil sich dort das Problem nicht so akut stellt; nun, nachdem die AfD in den beiden letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen nicht weiter wachsen konnte und nachdem es den Politikern der übrigen Parteien auch im Bundestag gelingt, den Rechtspopulisten zumindest rhetorisch zu widerstehen. Der Osten aber schweigt entweder aus Sympathie oder aus Angst. Seine Gesellschaft teilt sich wiederum in zwei Lager. Die einen wählen die AfD; die anderen haben Angst davor, wie viele AfD-Anhänger es am Ende sein werden. Und sie sorgen sich, ob die CDU nicht am Ende, zumindest in Sachsen, doch mit den Rechtspopulisten eine Regierung bilden wird.

Dabei gilt: Wenn man das AfD-Problem im Osten löste, würde man es für das ganze Land lösen. Kann sich die AfD dort aber weiter stabilisieren, tatsächlich sogar die Macht erringen, wird sie sicherlich auf Jahre bleiben und vielleicht für immer dazugehören, so wie in Frankreich. Mehr noch: Ost und West werden sich dann auch politisch noch weiter voneinander entfernen. Innerdeutsche Konflikte und Ressentiments – die nie weg waren – werden wieder zunehmen. Und wahrscheinlich wird das Land weiter denn je von so etwas wie einer inneren Einheit entfernt sein.

Man muss dabei verstehen, dass der Aufstieg der AfD in den Augen ihrer Anhängerinnen und Anhänger leider eine Erfolgsgeschichte ist. Auch deshalb ist die Partei so schwer zurückzudrängen. Nachdem die ostdeutsche Realität jahrzehntelang, wenn schon nicht ignoriert, aber doch weitgehend dethematisiert wurde, schaut auch der Rest des Landes endlich wieder hin. Die Menschen werden in den Blick genommen, als geschehe es zum ersten Mal. Dank der AfD sind jene Ostdeutschen wieder sichtbar und auch greifbar, verortbar geworden, die im wiedervereinigten Land mit ihren Institutionen, Ritualen, Vereinbarungen und Diskursen nicht heimisch geworden sind – oder es nun gar nicht mehr sein wollen.

Eigentlich jede demokratische Partei steht im Osten deshalb vor immensen Herausforderungen, wenn auch auf höchst eigene Art. Welche Erfolgsgeschichte, welche bindende Erzählung können sie anbieten? Gelingt der CDU ein auf die ostdeutschen Erfahrungen zugeschnittener Konservatismus, der sich klar von rechtspopulistischen Denkbildern abgrenzt? Aus den ostdeutschen Landesverbänden war oft zu hören, dass es leichter werden würde, ohne die Parteivorsitzende Angela Merkel Wahlkampf zu führen. Wo aber genau zwischen Willkommenskultur und AfD stehen sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze? Werden sie es verstehen, sich abzugrenzen, ohne auszugrenzen?

Oder die Linkspartei: Kann sie wieder für sich reklamieren, die originär ostdeutsche Volkspartei zu sein – nachdem sie so viele Wähler wie keine andere Partei an die Rechtspopulisten verloren hat? Schafft sie es, diese Wähler zurückzuholen, obwohl ihr der Makel anhängt, in all den Nachwendejahren keine Bündnisse auf bundespolitischer Ebene geschlossen zu haben? Denn dadurch steht die Linkspartei eher für eine ostdeutsche Marginalisierungserfahrung als für einen Ausweg aus derselben.

Am spannendsten wird sicherlich der Wahlkampf der Bündnis-Grünen werden. Noch glauben die meisten, die Partei spiele im Osten naturgemäß nur eine marginale Rolle. Tatsächlich schaffen sie es dort in den Ländern kaum über zehn Prozent und wachsen viel langsamer als momentan im Westen. Aber die Partei hat sich viel vorgenommen. Sie will ihre momentane Aufbruchsstimmung nicht durch krachende Niederlagen im Osten beendet sehen.

Deshalb könnten gerade die Grünen der Motor für einen Kulturwandel sein, indem sie zeigen, dass es auch in der ostdeutschen Gesellschaft einen zivilgesellschaftlich engagierten und weltoffenen Teil gibt, der sich selbstbewusst zeigt. Nur: Wie groß ist dieser Teil in einem Landstrich, den die Jungen, gut Ausgebildeten und Mobilen seit fast 30 Jahren in großen Zahlen verlassen haben?

Es gibt so viele Fragen, aber bisher leider kaum Antworten. Nur so viel steht bereits fest: 2019 wird ein entscheidendes Jahr. Selten zuvor wurde über so viel Zukunft entschieden, nicht nur für den Osten, sondern für das ganze Land.

»Erstaunlich, wie lange dieses Land existiert hat.« Ein Interview mit dem Historiker Gerd Dietrich

DIE ZEIT: Herr Dietrich, Sie haben eine Kulturgeschichte der DDR vorgelegt: 2400 Seiten lang! Sie ist die größte zusammenhängende Darstellung dieses untergegangenen Landes. Darf man das als Ostdeutscher eigentlich schreiben?

GERD DIETRICH: Man muss sogar. Ich fühlte eine innere Verpflichtung dazu. Die westdeutsche Dominanz ist ja eindeutig. Alle griffigen DDR-Geschichten stammen von westdeutschen Historikern. Und die bisher existierenden drei deutschen Kulturgeschichten behandeln die DDR jeweils nur am Rande. Da ist bis heute eine Lücke geblieben!

ZEIT: Wieso wird die DDR oft nur am Rand erzählt? Sprichwörtlich geworden ist Hans-Ulrich Wehlers Aussage über sie als »Fußnote der Geschichte«.

DIETRICH: Wenn ich das wüsste. Nach der Wiedervereinigung gab es vor allem das politische Interesse, die DDR zu delegitimieren. Insofern war es logisch, dass sie in der Geschichtsschreibung keinen großen Platz einnehmen sollte. Und, ja, die Fußnote: Das Zitat stammt zwar von Stefan Heym, aber Wehler hat es gern aufgegriffen. Die Sieger schreiben immer die Geschichte. Zumindest am Anfang ist das so. Wir Ostdeutschen waren vorsichtig. Oder ängstlich, unsicher? Wir brauchten Zeit, überhaupt zu verstehen, was mit dem Ende der DDR passiert ist. Das ging mir ja auch so. An der Humboldt-Universität gab es nach der Wiedervereinigung zunächst nur noch einen einzigen ostdeutschen Geschichtsprofessor.

ZEIT: Sie hatten schon zu DDR-Zeiten gelehrt. Warum durften Sie weitermachen?

DIETRICH: Das war einer Kette glücklicher Umstände zu verdanken. Und ich bin hartnäckig geblieben. Nachdem die Akademie der Wissenschaften per Einigungsvertrag 1991 aufgelöst wurde, wurden alle ostdeutschen Forscher evaluiert. Jene, die positiv evaluiert waren – wie ich –, sollten sich an den Hochschulen eingliedern. Aber das war illusorisch.

ZEIT: Warum?

DIETRICH: Die ostdeutschen Wissenschaftler, die bleiben durften, wurden als eine Art Edel-ABM-Kräfte betrachtet. Ich habe von 1992 bis 2010 an der Humboldt-Uni immer die gleiche Arbeit gemacht, stets Kulturgeschichte gelehrt, Vorlesungen gehalten, aber ich war zu keinem Zeitpunkt fest angestellt, sondern wurde durch externe Programme finanziert. Mal als Gastprofessor, mal als Vertretungsprofessor. Ein Jahr lang habe ich sogar gearbeitet, ohne irgendein Gehalt zu bekommen. Meine Frau musste da das Geld verdienen.

ZEIT: Das muss für Sie und viele andere kränkend gewesen sein.

DIETRICH