9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

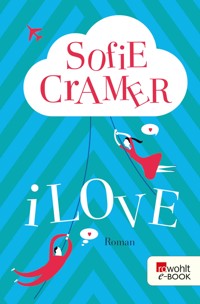

Wie verbringt man ein Jahr in den USA, ohne je dort zu sein?! Wie cool! Marie wird nach dem Sommer für ein Jahr als Austauschschülerin in die USA fliegen, nach Indianapolis. Beim Vorbereitungstreffen lernt sie Henry kennen, der sein Jahr in New York verbringen wird. Ihre erste Begegnung verläuft etwas schräg, aber schnell knistert es zwischen den beiden. Sie tauschen Nummern und Mail-Adressen aus, um Kontakt zu halten. Doch dann wird Maries Oma schwer krank und Marie beschließt zu Hause zu bleiben. Vor Henry will sie sich diese Blöße aber nicht geben, darum fakt sie ihren USA-Aufenthalt via Social Media – mit ungeahnten Folgen. Die romantische Komödie vom Erfolgsduo Sofie Cramer und Sven Ulrich – natürlich mit Happyend!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Sofie Cramer, Sven Ulrich: Wie ausgetauscht

Kann eine Begegnung dein ganzes Leben verändern?

Ein Jahr Highschool in den USA – für Marie wird ein Traum wahr! Fast genauso aufregend ist das Vorbereitungsseminar in Berlin, vor allem als sie dort Henry kennenlernt. Ihr erstes Zusammentreffen verläuft ziemlich ungewöhnlich, trotzdem knistert es gewaltig. Und nach einem nächtlichen Ausflug durch die Hauptstadt ist klar, dass sie sich unbedingt wiedersehen wollen. Vielleicht ja in New York, wo Henry sein Jahr verbringen wird. Doch dann kommt Marie das Leben dazwischen: Sie muss den Austausch absagen. Um sich vor Henry keine Blöße zu geben, fakt sie ihren USA-Aufenthalt – mit ungeahnten Folgen. Denn auch Henry hat Geheimnisse …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Viten

Das könnte dir auch gefallen

Leseprobe

Elf Monate, eine Woche und drei Tage – so lange werde ich nicht mehr hier am Fenster stehen und auf unseren tollen Garten blicken können, denkt Marie mit einer Mischung aus Panik und Vorfreude. Überhaupt fallen ihr in letzter Zeit tausend Dinge ein, die anders sein werden, wenn sie im nächsten Juni aus den USA zurückkommt: das Freibad, dessen Umbau im Winter ansteht, das Cheerleading-Team, das neue Choreos draufhaben wird, ihre kleine Baby-Cousine Ida, die dann bestimmt laufen kann. Und ob ihre Oma Irmi in einem Jahr noch fit genug ist, um mit Marie zusammen zu backen oder lange Spaziergänge zu machen, weiß auch keiner.

Außerdem ist Marie nicht die Einzige, die weggeht. Ihre beste Freundin Laura zieht am Ende des Sommers mit ihrer Familie nach Leipzig, weil ihr Vater dort einen tollen Job ergattert hat. Sie wird also nicht mehr da sein, wenn Marie wiederkommt. Zwar reden sie ständig darüber, dass sie das neue Leben der anderen einfach per Handy mitverfolgen werden, aber der Kloß im Hals wächst mit jedem Tag, wenn Marie daran denkt, sich in drei Wochen von Laura verabschieden zu müssen.

Denn eigentlich sind sie wie siamesische Zwillinge. Seit der fünften Klasse haben sie so gut wie in jedem Unterrichtsfach nebeneinandergesessen, haben sich unterm Tisch alberne Zettel hin- und hergereicht und die Lehrer in den Wahnsinn getrieben mit ihrem Getuschel.

Ohne Laura hätte ich es in der Schule nicht ausgehalten, schießt es Marie durch den Kopf, als sie in die Küche geht, um sich einen Eistee und einen Cookie zu holen.

Sie braucht dringend eine Pause vom Packen für Berlin. Dabei hat sie nicht mal die Hälfte der Sachen zusammen und sich außerdem auch kein Stück auf die sogenannte »Vorbereitungstagung« vorbereitet. Die kommt Marie sowieso irgendwie absurd vor, denn das Stipendium für den Austausch hat sie eh längst sicher. Trotzdem soll sie übermorgen früh in Berlin Mitte sein, um sich den Betreuern der Austauschorganisation und den anderen Teilnehmenden vorzustellen. Drei ganze Tage mit Spracheinführungen, Landeskunde und nervigen Rollenspielen. Marie würde sich am liebsten krankmelden. Aber das kann sie kaum bringen.

Bevor Marie ihren Snack auf einem Tablett nach draußen auf die Terrasse balanciert, klemmt sie sich noch ihr Handy unter den Arm. Schließlich hat sie es vor lauter Nicht-Packen noch gar nicht geschafft, Mr und Mrs Parsons auf deren WhatsApp-Nachricht zu antworten. Ihre Gasteltern haben auch ein paar Selfies und Schnappschüsse mitgeschickt, die Marie bislang nur schnell durchgescrollt hat.

Mit einem tiefen Seufzer lässt Marie sich in der Hängematte zwischen den zwei Mirabellenbäumen nieder. Schon als Kind war das ihr Lieblingsplatz. Sie macht es sich in dem gestreiften Stofftuch gemütlich und greift blind zum Teller, den sie auf dem Boden abgestellt hat. Während sie in den köstlichen Schokokeks beißt, schaut sie sich die Fotos ihrer Gastfamilie an. Die fröhlichen Gesichter passen total zu den netten E-Mails, die die Parsons Marie geschrieben haben. Sie wirken unglaublich sympathisch, was vielleicht daran liegt, dass alle ziemlich rundlich sind und beim Kennenlernbogen unter bevorzugter Ernährung »Barbecue«, »Italian« und »Fast Food« angekreuzt haben.

Marie freut sich. Und gleichzeitig muss sie wieder schlucken, und das liegt nicht am Cookie.

Es ist dunkel. Warum ist es dunkel?

Henry steht an der Wohnungstür und wundert sich. Warum ist es so still? Hat es überhaupt geklingelt? Aber warum sollte er sonst zur Tür gelaufen sein? Andererseits erwartet Henry keinen Besuch. Seine Kumpels lädt er nie zu sich nach Hause ein, die enge Wohnung ist ihm peinlich. Hier leben zwar nur er selbst, seine Schwester Kalea und sein Vater Klaus. Aber manchmal ist auch seine Oma Jada zu Besuch, die Mutter seiner Mutter.

Wie es war, als seine Mutter noch lebte, daran kann Henry sich kaum noch erinnern. Bestimmt hat es zumindest nicht immer so gemüffelt, wenn sein Vater nach Hause kam. Der arbeitet nämlich bei der Berliner Müllabfuhr, und manchmal riecht man ihm das auch an.

Henry steht also an der Eingangstür und fragt sich, warum. Merkwürdig. Irgendwas Wichtiges ist an diesem Tag, aber was? Vielleicht wartet »es« ja draußen im Flur, denkt er und fasst sich ein Herz: Mit einem Ruck öffnet er die Tür.

Sein erster Blick fällt auf die Schuhe seiner Familie, die wie immer wild durcheinanderliegen, obwohl Henry sie ständig ordnet. Natürlich als Einziger.

Dann sieht er ein Paar nackte Füße neben dem Schuhchaos. Die Füße gehören zu einem Mädchen in seinem Alter. Sie hat lange Haare und trägt seltsamerweise einen Pyjama. Aber das ist egal, denn bei ihrem Anblick durchläuft es Henry ganz warm und er weiß, dass alles gut werden wird, wenn sie in seiner Nähe ist. Chaos vor der Tür und Stress im Kopf hin oder her. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre er verliebt. Obwohl Henry nur ahnen kann, wie das ist. Er war mit seinen siebzehn Jahren noch nie richtig verliebt. Vielleicht fühlt es sich ja ganz anders an.

Das Mädchen bleibt stumm und Henry kann auch nichts sagen. Sie ist ein Engel!, denkt er, obwohl er ahnt, dass das Unsinn ist. Aber andererseits ist es doch kein Unsinn. Im nächsten Moment lächelt der Engel Henry an. Aber nicht auf diese Schickimicki-Insta-Art, die Henry hasst. Es ist ein schönes Lächeln, ehrlich und echt.

Echt! Ein besseres Wort fällt Henry nicht ein. Ihm fällt überhaupt wenig ein. Er möchte die Hand des Mädchens nehmen und sie in die Wohnung führen und sich mit ihr an den kleinen Tisch in der kleinen Küche setzen. Die kleine Küche, die ihm eigentlich peinlich ist.

Aber dazu muss er etwas sagen, muss das Mädchen reinbitten. Sonst wird sie sich gleich umdrehen und gehen und er wird sie nie wiedersehen. Er darf es nicht verkacken.

Doch bevor er etwas tun kann, klingelt es plötzlich woanders. Verdammt. Wo kommt das jetzt her?

Das Mädchen sagt etwas, aber Henry versteht es nicht.

»Was?«, fragt er und gerät in Panik. »Ich kann dich nicht hören!«

Das Klingeln wird lauter.

»Henry?«

»Ja!«, sagt er. Gleichzeitig wird ihm klar, dass nicht das Mädchen gesprochen hat. Und dass etwas nicht stimmt. Gar nicht stimmt.

Einen Moment lang ist alles still. Henry will an der Tür bei dem fremden Mädchen bleiben. Aber …

Dann rüttelt ihn jemand an der Schulter. Sein Vater.

»Hast du nicht heute das Treffen wegen diesem Ding, diesem Stipendium?«

»Mist!« Jetzt ist Henry knallwach. Sein Blick fällt auf den Wecker, 6.50 Uhr. Es ist der wichtigste Tag in seinem Leben. Der Tag, an dem nichts schieflaufen darf. Gar nichts.

Er hat gleich dieses Austauschtreffen und muss voll bereit sein. Sonst schmeißen sie ihn noch raus. Er hätte vor einer Stunde aufstehen sollen, in zehn Minuten muss er geduscht und angezogen sein, muss seine Schwester geweckt und ihr Frühstück gemacht haben. Muss, muss, muss.

Aber Henry hat verschlafen.

»Warum hast du mich nicht geweckt?«, meckert er seinen Vater an, der so müde aussieht, wie Henry sich fühlt.

»Hey, hab ick doch jerade, du kleiner Scheißer.«

»Aber viel zu spät«, schimpft Henry und rennt Richtung Bad.

»Was’n jetze?«, fragt Klaus.

»Es heißt ›jetzt‹! Das Wort ›jetze‹ gibt es nicht!«, ruft Henry automatisch, denn er findet es megapeinlich, wenn sein Vater berlinert.

»Hab leider keen Abi!«, sagt Klaus gut gelaunt. »Und wenn ick dich wecken soll, kann ich dit leider nicht vorher nachholen, wa?«

Aber Henry reagiert nicht. Er reißt sich die Shorts und das Schlafshirt runter und steigt in die Duschtrasse. Läuft voll auf Automatik und versucht keine Panik zu bekommen. Versucht sich einzureden, dass er es noch schaffen kann. Ärgert sich gleichzeitig, dass er seine Schwester nicht geweckt hat, bevor er in die Dusche gestiegen ist.

Für einen Moment überlegt er, das Treffen einfach sausen zu lassen. Aber er weiß, dass er das nicht tun wird. Er kann es nicht.

Denn wenn er anfängt, alles schleifen zu lassen, wird nichts mehr funktionieren. Nicht seine Familie, nicht sein Leben, schon gar nicht sein Traum, aus der kleinen Wohnung wegzukommen. Nach Amerika!

Als er sich abtrocknet, ist es 6.53 Uhr. In sieben Minuten muss er aus der Tür raus sein. Er wischt den Spiegel ab und blickt durch den Dampf in sein Gesicht. Wünscht sich wie so oft, er hätte diese Narbe unter der Augenbraue nicht, die ihn irgendwie schielen lässt. Er sieht aus wie ein Viertklässler, mit seiner viel zu großen Nase und den Haaren, mit denen man keine gute Frisur hinbekommt. Wie ein uncooler Harry Potter ohne Brille, dem eine Oma durch die Haare streicht und sagt: »Armer Junge!« Da kann er noch so gut im Fußball sein, noch so durchtrainiert.

Sein Vater donnert von draußen gegen die Tür, sodass Henry vor Schreck zusammenzuckt. »Ick muss los. Verkack it nicht, Atze!«

»Ja. Und danke fürs Wecken!«

Plötzlich fällt ihm wieder das Mädchen vor der Tür ein. Nur ein schöner Traum!

Er greift nach der Zahnbürste und klopft gleichzeitig laut an die Wand neben dem Spiegel: »Aufstehen, Kalea! Ich hab verschlafen.«

Die Uhr tickt. Noch sechs Minuten und Kalea regt sich nicht.

Er donnert wieder an die Wand und endlich donnert es zurück.

»Ruhe!«, ruft seine elfjährige Schwester. »Du musst aufstehen, ich hab verpennt. Du musst mitmachen, bitte.«

Er bereut es sofort, »bitte« gesagt zu haben. Er sagt nie »bitte« zu seiner Schwester.

»Kalea«

»Leck mich!«

Henry schaut wieder zur Uhr. Noch fünf Minuten und noch so viel zu tun.

Die Minuten verstreichen heute irgendwie in Zeitlupe, denkt Marie und dreht sich zum gefühlt hundertsten Mal vor dem Spiegel im Klo des ICE von Hamburg nach Berlin hin und her, um ihren Look zu prüfen.

Laura hatte ihr dazu geraten, ruhig mal etwas mutiger zu sein. Darum trägt sie enge Jeans, obwohl sie das wegen ihrer knubbeligen Beine sonst lieber vermeidet. Und dazu einen knapp geschnittenen Blazer über dem weißen Shirt, was irgendwie ihren viel zu breiten Hintern betont. Aber Laura fand die Kombi super.

Wenigstens mit ihrem Make-up ist Marie zufrieden. Dafür ist sie sogar noch eine halbe Stunde früher aufgestanden als mit ihrer Mutter abgesprochen. Fünf Uhr hatte ihr Wecker angezeigt, und das nach einer Horror-Nacht, in der sie eh kaum schlafen konnte.

Bestimmt sind alle anderen bei der Vorbereitungstagung total locker, mit Einser-Notenschnitt und seit dem Kindergarten viersprachig. Alles, was Marie vorweisen kann, sind eine Drei in Englisch, ein paar spanische Vokabeln und eine gewisse Bodenständigkeit, die wohl dazu geführt hat, dass sie beim Auswahlgespräch den altklugen Angeber im Karohemd und die überdrehte Oberstufenschülerin mit den pinken Haaren ausgestochen hat. Sehr zu ihrer Verwunderung – und auch der ihrer Eltern, obwohl sie es nicht zugeben.

»Kind, das ist doch was!«, hatte ihr Vater gemurmelt und sich direkt wieder hinter seiner Zeitung verschanzt, während ihre Mutter nur stumm auf das Schreiben der Abgeordneten aus ihrem Wahlkreis gestarrt hatte, in dem schwarz auf weiß geschrieben stand, dass Marie nach Amerika geht. Auch Marie selbst hat den Brief immer wieder zur Hand genommen, um sicherzugehen, dass das Ganze keine Einbildung war.

Und nun ist sie tatsächlich auf dem Weg in die Hauptstadt, mit einer Scheiß-Angst und Magenkneifen vor lauter Aufregung. Noch nie war sie ohne ihre Eltern auf Reisen. Also, abgesehen von Klassenfahrten, Besuchen bei ihrer Cousine in Köln und Tagesausflügen an die Ostsee. Und nun Berlin, und dann sogar die USA!

Ein letztes Mal checkt Marie, ob ihr Make-up und ihr straffer blonder Zopf noch halten. Ihre dunkel geschminkten Augen lassen sie zum Glück etwas älter aussehen. Dann schaut sie wieder aufs Handy. Noch immer 35 Minuten bis zur Ankunft.

Marie atmet tief durch. »Du schaffst das! Alles wird gut!«, sagt sie so laut, dass sie sich vor ihrer eigenen Stimme erschreckt, die trotzdem nicht wirklich überzeugend klingt. Am liebsten würde Marie mit dem nächsten Zug direkt zurück nach Hamburg, nach Hause und in ihr gemütliches Himmelbett, von dem aus die Welt viel weniger bedrohlich erscheint. Abgesehen von der Schule natürlich, die ist immer irgendwie Horror, weil es da einfach zu viele blöde Leute gibt, die ihr das Leben schwer machen.

Aber selbst das kommt Marie plötzlich reichlich lächerlich vor im Vergleich zu dem, was sie an der Highschool erwartet. Das Einzige, worauf sie sich richtig freut, ist die Aussicht, vielleicht auch dort bei einem Cheerleading-Team mitmachen zu dürfen. Sie liebt es zu tanzen!

Marie seufzt und beißt sich nervös auf die Lippe, was sie in derselben Sekunde bereut, weil sie schon wieder den Konturenstift aus ihrem Rucksack hervorkramen muss. Während sie hektisch drauflospinselt, wird der nächste Halt durchgesagt: Spandau. Es ist der letzte vor dem Berliner Hauptbahnhof, das hat Marie sich gut eingeprägt, damit sie rechtzeitig aussteigt. Also ein allerallerletzter Blick in den Spiegel, um ein cooles Gesicht zu proben. Geht doch!

Henry hat gleich gewusst, dass er zu seiner Schwester nicht hätte »bitte« sagen dürfen. Denn natürlich dauert danach alles doppelt so lange. Und natürlich wird es noch schwieriger als sowieso schon. War ja klar.

Es fängt damit an, dass Kalea sich über das Outfit lustig macht, das er sich für seinen wichtigen Tag ausgesucht hat.

»So läuft der Gräfe auch immer rum«, erklärt sie mit boshaftem Blick und funkelnden Augen.

Herr Gräfe ist Kaleas Sachkundelehrer, den Henry früher auch gehabt hat – der langweiligste Typ der ganzen Schule und angezogen wie ein … tja: Sachkundelehrer. Und natürlich trifft Kalea damit voll ins Schwarze. Peng! Henry kommt sich selbst verkleidet, öde und spießig vor. Megapeinlich.

Er hätte einen Spruch machen müssen, aber er hat keinen gemacht. Ganz einfach, weil er nicht cool ist. Sonst hätte er ja auch keine helle Chino angezogen und ganz bestimmt nicht das gebügelte Langweiler-Hemd, das er mal gebraucht gekauft hat. Und die braunen Lederschuhe, die viel zu sauber und ungetragen sind, hätte er gegen etwas Lässigeres eingetauscht. Aber Henry hat eben keine lässigen Sachen. Noch dazu hat er viel zu viel Gel benutzt, um seine welligen Drahtlocken in den gewünschten Scheitel zu zwingen. Er sieht einfach nur megakacke aus.

»Willst du meinen Lipgloss haben?«

»Blöde Kuh!«

Und das ist der nächste Fehler. Kalea reagiert auf Beleidigungen mit Protest und Streit, was das Leben mit ihr zur Hölle macht. Besonders, wenn man der siebzehnjährige Bruder dieser verzogenen Göre ist, die sich nichts sagen lässt. Niemals, nada. Und die andererseits nichts ohne ihn hinbekommt.

Am Ende lässt Henry sie einfach stehen und stürmt wütend aus dem Haus. Soll sie ein Mal in ihrem Leben selbst sehen, wie sie klarkommt. Mit elf Jahren ist sie sowieso alt genug. Obwohl sie erst in die vierte Klasse geht, weil sie spät eingeschult wurde und einmal sitzen geblieben ist. Wegen des Todes ihrer Mutter, wie alle sagen. Die Arme.

Natürlich schreit Kalea ihm vom Fenster aus lauthals Beleidigungen nach, sodass die ganze Straße mal wieder mitkriegt, wie schräg seine Familie ist, und natürlich gibt sie ihm dabei vorsorglich die Schuld, falls ihr auf dem Weg zur Schule etwas passiert oder sie erneut sitzen bleibt. Außerdem will Henry das nicht an sich ranlassen und flucht laut zurück, sodass nun wirklich alle wissen, was für Vollassis sie sind.

Aber am ärgerlichsten ist, dass Henry am liebsten zurückfahren würde, um sich mit Kalea zu vertragen. Und natürlich hat er ein megaschlechtes Gewissen. Damn! Wie er dieses Gefühl hasst. Aber er ist spät dran. Spät dran am wichtigsten Tag seines Lebens, an dem er aussieht wie Herr Gräfe.

Als Marie endlich aus dem gigantischen Bahnhof rausgefunden hat, der mehr als doppelt so groß zu sein scheint wie der Hamburger, kommt sie sich vor wie in einer Soap. Sie bemüht sich, so lässig wie möglich Ausschau nach einem Taxi zu halten. Doch innerlich schlägt ihr Herz bis zum Hals.

Deswegen holt sie auch nur den Zettel mit der Adresse hervor und hält ihn dem ersten Fahrer in der Taxischlange unter die Nase. Kurz muss Marie an die Warnung ihres Vaters denken, nie bei fremden Männern ins Auto zu steigen. Aber das gilt vermutlich nicht für eine Taxifahrt.

Marie schluckt und bemüht sich, ja keine Unsicherheit zu zeigen. Während der Typ ungefragt ihren pinkfarbenen Trolley im Kofferraum verstaut, setzt sie sich schnell auf die Rückbank und krallt sich an ihr Handy. Ob ich Mama anrufen soll?, fragt sie sich. Doch dann würde der Taxifahrer sicher erst recht merken, wie viel Schiss sie hat. Also starrt Marie lieber aus dem Fenster und kann nicht fassen, dass sie wirklich in Berlin ist. Irgendwie ist hier alles so viel größer und bunter und die Straßen viel voller und breiter, als sie es vom Hamburger Umland gewohnt ist.

Obwohl es ein warmer Tag werden soll und die Sonne zum Fenster reinscheint, sodass Marie sich zum Glück hinter ihrer Sonnenbrille verstecken kann, zittert sie am ganzen Körper. Dabei kann sie nicht einmal sagen, ob es die Panik wegen ihres Chauffeurs ist oder aber das wachsende Unbehagen wegen des Austauschjahres, das ihren Hals so eng und ihren Mund so trocken macht. Natürlich freut sie sich auch, aber je näher der große Tag rückt, desto mulmiger wird ihr zumute.

Bei einer normalen Bewerbung über eine Austauschorganisation hätte sie vielleicht noch einen Rückzieher gemacht, und sei es nur, weil ihre Eltern dafür eine Menge Kohle hätten zahlen müssen. Aber ein Stipendium darf man nicht ausschlagen, das hat auch Frau Engels, Maries Deutschlehrerin, gesagt, als sie ihr davon erzählte. Marie hat nur genickt und sich sofort gefragt, ob die Engels sie wohl loswerden wollte, obwohl sie sich eigentlich ziemlich gut verstehen.

Egal, all das ist jetzt nicht mehr wichtig, ermahnt sich Marie stumm.

Aufmerksam beobachtet sie die Menschen an den Fußgängerampeln und in den Autos, die sie mal rechts, mal links überholen. Der Taxifahrer scheint es verdammt eilig zu haben. Dabei ist Marie früh dran, sie hat noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis sie bei dem Treffen sein muss. Bei dem Gedanken, dass sie so viel Zeit überbrücken muss, bekommt sie einen neuen Anflug von Panik. Schließlich raucht sie nicht. Auch Kaffee ist nicht so ihr Ding, und überhaupt, wenn sie noch etwas trinken geht, wird sie direkt wieder aufs Klo rennen müssen, wie jedes Mal, wenn sie meganervös ist.

Plötzlich kommt das Taxi ruckartig zum Stehen. Sie halten vor einem riesigen Bürogebäude, das noch viel hässlicher aussieht, als Marie es sich ausgemalt hatte. Hier findet also die Vorbereitungstagung statt. Zum Glück ist ihr Hotel direkt daneben, aber Einchecken geht nicht vor der Mittagspause. Erst mal sollen sich alle Teilnehmenden beim Empfangsteam melden.

Aber Marie hat beschlossen, dass sie das erst kurz vor halb macht, weil sie absolut keine Lust auf Small Talk mit den anderen Austauschleuten hat. Hoffentlich gibt es irgendwo ein sicheres und sauberes Fleckchen, wo sie warten kann, ohne angequatscht zu werden!

Der Fahrer nuschelt, als er ihr den Preis nennt, sodass Marie blöd nachfragen muss, was sie im selben Moment bereut, weil sie die Zahl doch eigentlich von dem Display am Armaturenbrett ablesen kann. 16,50. Umständlich kramt sie nach einem 20-Euro-Schein und versucht dabei den leuchtend grünen Hunderter zu verbergen, den ihr Oma Irmi am Wochenende mit den Worten »Für Berlin« zugesteckt hat.

Wortlos reicht Marie das Geld nach vorne. Der Fahrer wechselt und Marie merkt, wie sie knallrot wird, weil sie nicht weiß, ob man in einem Taxi ein Trinkgeld gibt. So grantig, wie der Typ ihr danach den Koffer auf den breiten Bürgersteig schiebt, hätte sie wohl besser eins gezahlt. Immerhin bedankt Marie sich artig und atmet erst einmal durch, als er mit einem kurzen Winken abrauscht.

Dann bemerkt sie etwas weiter entfernt zwei Mädchen, ebenfalls mit Gepäck. Noch kann sie versuchen, so zu tun, als hätte sie sie nicht gesehen. Zu ihrer großen Erleichterung entdeckt Marie einen Backshop auf der anderen Straßenseite und steuert zielstrebig auf die Ampel etwa zwanzig Meter weiter zu. Sie springt direkt auf Grün, und schon ist Marie in der Menschentraube verschwunden, die mit ihr die Straße überquert.

Weil es außerhalb von Hamburg ihre geliebten Franzbrötchen nicht zu geben scheint, kauft sie sich eine Laugenstange. Dann sucht sie sich einen Stehtisch, von dem aus sie freien Blick auf das Eingangsportal des grauen Bürohauses hat, das sie auf das spannendste Jahr ihres Lebens vorbereiten soll.

Draußen ist es schwül und Henry viel zu warm angezogen. Er ahnt, dass es ein Fehler war, keine Ersatzklamotten mitzunehmen. Kein Idiot fährt mit dem Rad zu einem megawichtigen Treffen, ohne Ersatzklamotten dabeizuhaben. Er wird also verschwitzt und zu spät zum Vorbereitungstreffen kommen.

Henrys Herz schlägt laut und er weiß nicht, ob es an dem Ärger über seine Schwester, der Aufregung wegen des Termins oder dem hektischen Fahrradfahren liegt. Außerdem hat er die Infos über seine amerikanische Gastfamilie, die ihm die Organisation gemailt hat, bisher nur überflogen. Dabei kam die Mail vor drei Wochen – mit der Aufforderung, sich MÖGLICHST SCHNELL bei der Familie VanCleef in New York City zu melden.

New York City. Ein Traum. Selbst sein Vater hat gestaunt und Henry war völlig von den Socken. Drei oder vier seiner Lieblingsserien spielen da, und jeder, der was in seiner Klasse zählt, hat schon mal dort Urlaub gemacht. Was Besseres hätte Henry also nicht passieren können.

Und was macht er? Traut sich nicht, die Gasteltern anzuschreiben. Ihre Adresse ist in der Nähe des Central Park. Genial! Aber allein der Gedanke, sich bei den VanCleefs zu melden, lähmt ihn. Seit drei Wochen warten die Leute auf ein Lebenszeichen. Peinlich ist gar kein Ausdruck für das, was Henry fühlt. Und jeder Tag macht es nur noch schlimmer. Oder wie sein Freund Kai sagen würde: »way worse«.

Henry hat Kai in der siebten Klasse auf dem Gymnasium kennengelernt und ihn anfangs nicht gemocht. Für ihn war der Sohn eines Ärztepaars einfach nur ein oberflächlicher Checker. Kai hatte immer das neueste iPhone und die teuersten Klamotten und überhaupt lauter coolen Schrott, für den Henry gestorben wäre. Und bei Kai lagen die Sachen einfach nur im Zimmer rum – ein Zimmer, das übrigens größer ist als die Wohnung von Henrys Familie.

Aber als Kai dann in Henrys Fußballverein eingetreten ist, haben sie sich doch angefreundet. Denn Henry hat schnell gemerkt, dass hinter Kais cooler Fassade ein lässiger Typ steckt, der freigiebig ist und immer gut drauf.

Kai spielt im Tor, was so gar nicht zu ihm passt, weil da meistens nur schräge Nerds stehen, die nerven. Kai nervt höchstens dann, wenn er Henry mal wieder mit einer heißen »Chica« verkuppeln will. Kai nennt alle Mädchen »Chicas«, weil sein erstes Au-Pair aus Mexiko stammte. Und er kennt eine Menge Mädchen, bzw. Chicas.

Sein neuester Vorschlag für Henry ist Ada Brecht aus ihrer Schule. Kai glaubt, Ada findet Henry süß. Henry fürchtet allerdings, dass das kein gutes Zeichen ist. Denn Ada lässt sich bestimmt nicht mit süßen Jungs ein. Das wäre doch total uncool, oder?

Ada jedenfalls ist definitiv nicht süß. Sie ist der Schwarm aller Jungs und geht in Henrys Jahrgang. Außerdem sind sie zusammen im Englisch-Leistungskurs. Im Unterricht muss Henry sich zwingen, sie nicht anzustarren. Weil er weiß, dass auch das uncool ist. Und dass Mädchen es nicht mögen, wenn man sie angafft. Man muss sich rarmachen und locker bleiben. Sagt jedenfalls Kai, der offensichtlich Bescheid weiß, schließlich ist er mit Smilla Gaultier zusammen. Henry hat keine Ahnung von Mädchen und liegt oft nächtelang wach und stellt sich vor, wie es wäre, eine Freundin zu haben.

»Scheiße, pass doch uff, du Penner!«, plärrt es aus einem alten Mercedes, aus dem Heavy Metal röhrt. Ein wütender Schnauzbart mit hochrotem Kopf zeigt Henry den Vogel, als dieser Anstalten macht, bei Rot über die Danziger zu fahren. Weil er es eilig hat und spät dran ist.

»Selber!«, ruft Henry und steigt in die Bremsen, doch der Mercedes ist schon weg. Nur den Stinkefinger, der aus dem offenen Fenster ragt, sieht Henry noch, gleich neben der Silhouette des Funkturms. Das wäre ein schönes Foto gewesen, aber Henry hat sein Handy natürlich nicht griffbereit.

Moment mal?! Hastig tastet er seine Taschen ab. Panik steigt in ihm auf, er findet das alte Teil nicht. »Damn!« In seinem Kopf rast es, denn er hat keine Ahnung, ob es noch irgendwo in der Wohnung liegt oder ob er es unterwegs verloren hat. Letzte Woche ist es ihm im Fahrradkeller aus der Tasche gefallen. Wenn das heute wieder passiert ist, dann sind 200 Euro im Arm, für die Henry lange gespart hat. Und trotzdem ist es das schrottigste Smartphone der ganzen Klasse. Daher benutzt Henry es auch nur selten, im Gegensatz zu allen anderen, was ihn irgendwie zu einem Außenseiter macht. Findet jedenfalls Henry selbst. Kai findet es cool!

Aber immerhin. Kommunikation ist möglich. Mit den Freunden, die Henry – bis auf Kai – nicht hat.

Die Ampel springt auf Grün. Die Uhr zeigt 9.20! Noch zehn Minuten bis zum Ziel in Mitte. Um 9.30 Uhr ist das Treffen und Henry hasst es, zu spät zu kommen. Er tritt in die Pedale.

Um Punkt 9.29 Uhr schließt Henry in Windeseile sein Rad an einen Laternenpfahl direkt vor dem Bürogebäude, in dem er gleich die anderen treffen wird. Die, die auch ein Stipendium ergattert haben.

Als er mit klopfendem Herzen auf den Eingang zugeht, hat er für einen Moment das Gefühl, dass er diese ganze Austausch-Sache niemals hinkriegt. Dass er es nicht schaffen wird, sich bei den VanCleefs zu melden, dass er seine Schwester nicht alleine lassen darf. Und dieses Gefühl ist so erschreckend real, dass es wie eine Tonne Gewicht auf seinen Schultern liegt. Die Eingangstür scheint in immer weitere Ferne zu rücken. Wie schön wäre es, jetzt einfach umzudrehen und aufzugeben. Niemand zwingt ihn, da hineinzugehen.

»Hey!«

Überrascht dreht Henry sich um. Ein paar Meter hinter ihm läuft ein Mädchen in seinem Alter. Sie schiebt ihre megagroße Sonnenbrille hoch und Henry erstarrt: Einen Moment lang glaubt er, dass das Mädchen aus seinem Traum vor ihm steht.

»Gehst du auch zu dem USA-Treffen?«, fragt sie und klingt merkwürdig ernst.

Henry starrt sie fasziniert an und kann nichts sagen. Darum nickt er nur. Wie in seinem Traum.

Ihre Haut ist extrem hell und sie trägt ein schmales Jackett über einer engen Jeans. Ihre Augenbrauen sind breit und dunkel, als hätte sie jemand mit einem Edding-Stift gezeichnet. Ihre Haare hingegen sind blond und zu einem Pferdeschwanz gebunden, obwohl ihre Ohren etwas abstehen. Sie sieht ein bisschen aus wie Minnie Maus. Dazu passt der pinke Trolley, den sie hinter sich herzieht.

Das Mädchen kommt näher und Henry kann ihr Parfum riechen, das ihn an irgendwas Gutes erinnert. Krass.

»Wir sind viel zu spät. Aber so würde ich an deiner Stelle nicht da reingehen«, sagt sie leise und blickt ihn megaintensiv an, als ginge es um Leben und Tod.

»Wieso nicht?«, fragt Henry und zwingt sich, ihrem Blick nicht auszuweichen. Niemals einem Blick ausweichen! Das hat er von seinem Vater gelernt. Ihre Augen sind viel zu dunkel für die blonden Haare. Der Mund ist zu groß, die Nase ein bisschen spitz.

Sie kramt in ihrem Rucksack und holt einen kleinen Schminkspiegel hervor. Will sie jetzt etwa ihr Make-up überprüfen?

»Wir müssen rein«, sagt Henry.

Die ganze Situation ist total merkwürdig, aber immerhin ist die Tonne Gewicht auf seinen Schultern weg. Er will sich umdrehen, doch sie hält ihn zurück.

»Warte! Guck dir mal deinen Hintern an«, sagt sie und verzieht ihre viel zu rot angemalten Lippen leicht genervt, wie Henry scheint.

»Bitte?« Er fasst sich automatisch an seine Rückseite.

»Nicht«, ruft das Mädchen, aber zu spät.

Henrys Finger berühren etwas Feuchtes, Schmieriges. »Fuck!«

Sie starren beide auf seine schmutzige Hand.

»Was ist das?«, fragt er.

»Vermutlich Vogel-Aa!« Sie hält ihm den kleinen Spiegel hin.

Vogel-Aa? Henry nimmt den Spiegel und begutachtet verzweifelt den hässlichen Fleck auf seiner Hose. Es sieht aus, als hätte er es nicht aufs Klo geschafft. Dann blickt er wieder zu dem Mädchen.

Instinktiv will er an seinen Fingern riechen, stoppt sich aber noch rechtzeitig. »So kann ich da nicht rein.«

»So kannst du da nicht rein.«

Sie sagen es fast gleichzeitig.

Das Mädchen lächelt kurz und Henry kann es nicht fassen. Es ist das Lächeln des Mädchens aus seinem Traum. So real!

»Hast du auch ein Stipendium?«, fragt Henry und kommt sich sofort dämlich vor. Small Talk, obwohl sie zu spät sind und er Kacke am Hintern hat. Was soll das?!

»Ja.« Das Mädchen schiebt den Ärmel ihres Jacketts hoch und blickt auf eine rosafarbene Uhr. »Wir sind übrigens wirklich schon zu spät.«

»Wie viel zu spät?«

»Sechs Minuten.«

»Kacke!«

»›Kacke‹ sagt man nicht«, sagt sie und zwinkert, als hätte sie einen Witz gemacht. »Du musst die Hose auf der Toilette auswaschen und trocken föhnen!«

Dann dreht sie sich um und geht zur Eingangstür. Als wäre die Sache damit erledigt. Henry kann es nicht fassen, dass sie ihn einfach so stehen lässt.

»Das weiß ich selbst«, sagt er, obwohl er es nicht wusste.

Im gleichen Moment stoppt sie und wirft ihm stirnrunzelnd einen Blick zu.

»Los!«, sagt sie und drückt die Glastür auf.

Henry folgt ihr.

Das ist wieder so typisch, ärgert sich Marie, während sie drinnen die Treppe hochgeht. Erst ist sie viel zu früh dran und am Ende kommt sie doch zu spät. Und das nur, weil sie sich davor drücken wollte, mit den anderen Small Talk zu machen. Und nun? Hat sie diesen schrägen Typen an der Backe, der ihre Nervosität nur noch verstärkt.

Ungeduldig blickt sie sich um. Wo bleibt er denn? Obwohl sie heute keine Sneaker trägt, sondern die Wedges von Laura, ist sie bestimmt doppelt so schnell wie er. Am Ende der Treppe bleibt sie stehen.

»Machst du Sport?«, fragt er, als er völlig außer Atem bei ihr ankommt.

»Tanzen«, antwortet Marie und deutet dann auf eine Tür, hinter der sich die Herrentoilette befindet. »Ich sag Bescheid, dass du später kommst. Wie heißt du?«

Statt seinen Namen zu nennen, winkt die Schnarchnase ab. »Brauchst du nicht, geht schon.«

»Okay«, entgegnet Marie verwundert.

Und dann verschwindet der Typ einfach im Klo. Marie hat keine Ahnung, ob sie nun warten oder lieber schon losgehen soll.

Vielleicht ist das hier ein Zeichen, denkt sie, als sie sich fürs Bleiben entscheidet und nervös vor der Tür hin- und herläuft. Ein Zeichen, dass diese ganze Sache mit dem Stipendium absoluter Irrsinn ist. Irgendwie wird Marie das Gefühl nicht los, dass sie die Falsche ausgesucht haben. Jedenfalls fällt es ihr total schwer, sich einfach zu freuen, und sie hat gleichzeitig ein schlechtes Gewissen deswegen.

Plötzlich ist das Austauschjahr ganz real, wo es sich doch all die Monate zuvor bloß wie eine fixe Idee angefühlt hat! Und ausgerechnet jetzt würde sie am liebsten alles abblasen. Aber das geht einfach nicht. Außerdem müsste sie dann ja auch wieder in ihre Klasse zurück. Total blamiert und ohne Laura. Diese Vorstellung ist fast noch schlimmer als die Aussicht, ganz allein in ein riesiges Land zu reisen, das sie nur aus Serien kennt, und ihre Familie ein ganzes Jahr nicht zu sehen!

Unruhig wirft Marie einen Blick auf die Uhr. Nun sind sie schon fast eine Viertelstunde zu spät.

Vorsichtig öffnet sie die Tür zum Herrenklo.

»Kommst du klar?«, fragt sie und mustert den Typen, der – o mein Gott – in Superman-Shorts am Waschbecken steht!

»Verdammt, ja!«, antwortet er, rubbelt aber wie wild an seiner Hose rum.

»Na, dann viel Spaß noch«, meint Marie mit Unterton.

Draußen beschließt sie, nun doch loszugehen, um beim Empfangsteam Bescheid zu sagen. Am Ende des langen Ganges bemerkt sie jetzt einen Tisch, an dem zwei junge Leute sitzen und ihr erwartungsvoll entgegenblicken.

Maries Herz klopft spürbar stärker, als sie näher kommt. Obwohl die beiden, ein Mädel und ein Typ Mitte zwanzig, sie freundlich anlächeln, würde Marie am liebsten sofort wieder umdrehen.

»Hi, du bist Marie aus Hamburg, richtig?«, fragt das Mädel und strahlt.

Marie nickt und lässt sich von dem Typen ein Namensschild aushändigen.

»Sorry, ich habe mich leider verspätet. Dabei war ich …«, beginnt Marie leise, wird aber unterbrochen.

»Kein Thema! Noch sind alle beim entspannten Get-together«, sagt der Typ.

Das Mädchen deutet an Marie vorbei in Richtung der Toiletten und ergänzt: »Und der junge Mann? Das müsste Henry Möller hier aus Berlin sein, oder?!«

Ohne nachzudenken, nickt Marie zustimmend und lässt sich zwei Klemmbretter und Kugelschreiber und Henrys Namensschild aushändigen. Dann bekommt sie noch erklärt, in welchem der vielen Räume sie ihren Koffer parken kann und wo sich der Saal »Wannsee« befindet, in dem bereits über hundert andere Teilnehmer darauf warten, dass das Abenteuer beginnt.

Marie bedankt sich und dreht sich um. Ihr Blick wandert zu der Treppe, die zum Eingang führt. Am liebsten würde sie einfach abhauen. Zum Glück öffnet sich in diesem Moment die Tür des Herrenklos und Henry streckt den Kopf heraus.

»Hey«, ruft Henry, und als sie nicht reagiert: »Vogel-Aa-Mädchen!«

Sie steht weiter vorne im Gang bei einem Tisch mit einem breit grinsenden Paar.

Ernst schaut sie ihn an. »Was?«

»Der Trockner funktioniert nicht!«, ruft er, was ihm megapeinlich ist. Warum kommt sie ihm nicht ein Stück entgegen, damit er nicht so schreien muss?

Sie schüttelt leicht genervt den Kopf, als hätte sie es geahnt. Aber sie setzt sich in Bewegung, und als sie vor ihm steht, streckt sie ungeduldig ihre Hand aus. Für einen Augenblick weiß Henry nicht, was sie von ihm will.

»Wenn ich das regeln soll, musst du mir die Hose geben!«

»Äh, klar …«

Er gibt ihr seine Hose und sie verschwindet damit im Damenklo, wo zwei Sekunden später ein Gebläse losdröhnt. Der Typ und die Typin vom Ende des Flurs sehen neugierig zu ihm her, weshalb Henry schnell wieder hinter der Tür verschwindet. Während er wartet, starrt er sich im Spiegel an.

Er sieht bescheuert aus, wie immer. Seine Frisur hat sich aufgelöst und seine Narbe glänzt rot, was sie ständig tut, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Also immer! Kurz: Der Anblick eines Losers aus einer Loser-Familie, der seine einzige Chance versaut.

Als die Tür aufgeht, dreht er sich erwartungsvoll um. Aber statt des Mädchens kommt ein Anzugträger herein und begutachtet Henry erstaunt.

»Meine Hose ist dreckig«, sagt Henry nur.

Der Anzugträger runzelt die Stirn und verschwindet in der Kabine. Henry ärgert sich. Warum erzählt er dem Heini überhaupt, was Sache ist? Und warum fällt ihm nie ein cooler Spruch ein?

Das Gebläse im Nebenraum stoppt, dann öffnet sich die Tür wieder. Dieses Mal ist es das Mädchen mit der Hose.

»Sie ist noch ein bisschen feucht, aber ich denke, es geht. Wird ja megaheiß heute«, sagt sie. Ihre Stimme klingt beruhigend. Warum, weiß Henry nicht.

»Danke«, sagt er und nimmt ihr das Teil ab. Der Fleck ist fast weg.

Kaum hat sie die Tür hinter sich geschlossen, schlüpft Henry, so schnell es geht, in seine Hose. Er macht gerade den Knopf zu, als der Anzugträger aus der Kabine tritt. Henry wendet den Kopf ab und hastet nach draußen. Dabei stößt er fast mit dem Mädchen zusammen.

»Du hättest nicht warten brauchen«, sagt er überrumpelt.

»Jetzt ist es auch schon egal.«

Der Blick auf die Uhr zeigt Henry, dass sie inzwischen fast zwanzig Minuten zu spät sind.

Nebeneinander gehen sie auf den Tisch zu, wo jetzt nur noch der Typ sitzt. Er wirkt so cool und ist so lässig angezogen, wie Henry es gerne wäre.

»Ah, hier kommen die …«, beginnt der Typ.

Aber Henry unterbricht ihn einfach. »Es ist meine Schuld. Meine Hose war dreckig und sie hat mir geholfen.« Er schaut zu dem Mädchen.

»Sie hat schon dein Schild.« Der Typ grinst über beide Ohren.

»Witzig«, murmelt das Mädchen und Henry weiß nicht, warum sie das sagt. Irgendwie wächst ihm die Situation über den Kopf.

Jetzt kommt die junge Frau wieder zum Tisch und deutet auf eine riesige Tür am Ende des Gangs. »Wannsee« steht darüber.

»Einfach reingehen. Ihr seid die Letzten.«

Henry und das Mädchen setzen sich in Bewegung. Dabei wirft sie Henry einen komischen Blick zu.

»Jetzt weißt du, wie ich heiße, und brauchst mich nicht mehr Vogel-Aa-Mädchen zu nennen!«

Henry wird rot und fragt sich, wie sie darauf kommt, dass er ihren Namen weiß. Aber er sagt: »Schade, ich fand ›Vogel-Aa-Mädchen‹ ganz schön.«

Und dann fangen beide an zu lachen.

Das Mädchen hält sich eine Hand vor den Mund, die andere legt sie auf Henrys Arm, so als würden sie sich ewig kennen. Von der Stelle, die sie berührt, geht eine angenehme Wärme aus. Irgendwie fühlt sich das Ganze magisch an. Die Sonne erhellt den Flur und der Geruch ihres Parfums hüllt ihn ein.

Das ist der schönste Moment meines Lebens, schießt es plötzlich durch Henrys Kopf und er wünscht sich, dass er nie enden müsste.

Und er fühlt, dass das Mädchen genau das Gleiche denkt. Was total albern ist und gleichzeitig eine absolute Wahrheit.

»Ich wusste gar nicht, dass du lachen kannst«, sagt sie schließlich. »Du hast die ganze Zeit so ernst gewirkt!«

»Das Gleiche wollte ich gerade zu dir sagen«, antwortet Henry.

Und bevor sie erneut loslachen, strafft sich das Mädchen, fährt mit ihrer Hand durch die Haare und öffnet die Tür. Zusammen betreten sie Saal Wannsee. Das Mädchen huscht zu einem der leeren Plätze in der letzten Reihe. Henry setzt sich in ihre Nähe – nicht weit entfernt und doch zu weit.

Mindestens hundert Leute lauschen gebannt, was eine Frau vorne ins Mikro faselt. Doch Henry hört nicht richtig hin. Krampfhaft überlegt er, warum er den Namen des Mädchens kennen soll. Unauffällig blickt er zu ihr hinüber. Er kann sie schlecht weiterhin »Vogel-Aa-Mädchen« nennen. Dann muss er an ihren Lachflash vor der Tür denken und er würde am liebsten losprusten. Aber natürlich geht das nicht, was sollen die anderen Stipendis denken.

Also stoppt er seinen Lacher – oder versucht es zumindest. Er verreckt auf halbem Weg und hört sich wie ein lautes Stöhnen an. Die Frau am Mikro unterbricht prompt ihre Begrüßungsrede und sieht fragend zu Henry. Die meisten Stipendiaten drehen sich zu ihm um. Das war genau das, was Henry vermeiden wollte, nachdem er schon zu spät war: auffallen!

»Alles klar, junger Mann?«, fragt die Frau. Halb guckt sie belustigt, halb besorgt.

»Alles gut«, sagt Henry, wobei ihm die zwei Worte auch noch quer in der Kehle liegen. Er quäkt sie mehr, als dass er sie sagt. Einige lachen, einige gucken komisch.

Die Frau redet weiter und Henry versucht zu gucken, als ob ihm das alles nichts ausmacht. Instinktiv geht sein Blick zu dem Mädchen, das ihn mit ihren dunklen Augen ansieht. Eine ihrer Edding-Stift-Augenbrauen rutscht skeptisch in die Höhe. Sie wirkt ein bisschen wie eine Streberin, aber in dem Augenblick findet Henry das süß.

Er denkt wieder an den Moment auf dem Flur und fragt sich, ob es ihn wirklich gegeben hat und was das Mädchen davon hält. War das wirklich der schönste Moment seines Lebens? Mit einer Fremden, die er gar nicht kennt? Zumal das Mädchen gar nicht sein Typ ist.

Aber wer ist eigentlich sein Typ? Ist es Ada Brecht, das beliebteste Mädchen der Schule, die zu allem eine blitzschnelle Meinung hat, immer am lautesten redet und die neusten, trendigsten Sachen trägt und sich gerne im Spiegel anguckt? Eine Art perfektes Insta-Girl?

Henry guckt sich im Konferenzraum um. Alle sehen irgendwie gleich aus.