9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ONE

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Liebe ist

- Sprache: Deutsch

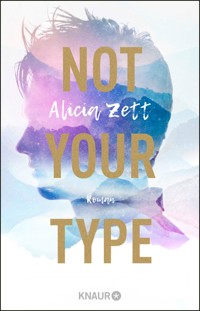

Mit dieser Reihe (ab 14 Jahren) feiert Spiegel-Bestseller-Autorin Alicia Zett die Liebe in allen Facetten und Farben

Die 16-jährige Louise hat das Gefühl, nicht dazuzugehören. In der Schule verbringt sie die Pausen meist allein, und in ihrer Freizeit flüchtet sie sich in ihre Fantasy-Geschichten, denn Schreiben ist Louises größte Leidenschaft. Als sie durch ihre Schriftstellerei ein Stipendium für das renommierte Internat Schloss Mare an der Nordseeküste erhält, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Im Fußballteam des Internats findet sie schnell Anschluss, und zum ersten Mal fühlt sich Lou angenommen. Nur aus Kapitänin Mika wird sie nicht richtig schlau. Umso verwirrter ist Lou, als sie bemerkt, dass ihre wachsenden Gefühle für Mika weitaus mehr als nur freundschaftlich sind ...

Eine mitreißende LGBTQIA+ Geschichte über Selbstfindung, Freundschaft und die Liebe zwischen zwei Mädchen, die im selben Fußballteam spielen.

Nominiert für den DELIA-Literaturpreis in der Kategorie "Junge Liebe"

Die Autorin auf Social Media: @aliciazett

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumHinweisWidmungPlaylistWappenParallelweltenDas Spiel der MoleküleEin lang ersehnter BriefAuf gen NordenInternat Schloss MareDer perfekte erste EindruckWillkommenspartyHeimwehAller Anfang ist schwerAuf dem PlatzEinmal mutig seinLiebesschwüreFast erwischtUnverhoffte EinladungMorgenstund hat Gold im MundGeburtstagsvorbereitungenStrandgeburtstagFußball, Angst und Amors PfeilHautkontaktEin gelüftetes GeheimnisWellen am MorgenShe’s The ManHallentrainingNächtliche GesprächeEine Busfahrt, die ist lustigSeekrankHotel ChelseaDie kleinen DingeDrei, zwei, eins, MARE!Zwei LiebendeWie durch einen SchleierGay PanicWie Wellen im SturmDie »Queer & Friends«-AGZurück nach HauseWeihnachten auf dem BauernhofDas Heuboden-MädchenDie Geschichte vom PrinzenAuf dem HeubodenSilvestertraditionenEin WintermärchenKimari und LianaEin neuer AnfangDanksagungPronomentabelle, NeopronomenTRIGGERWARNUNGÜber dieses Buch

Mit dieser Reihe (ab 14 Jahren) feiert Spiegel-Bestseller-Autorin Alicia Zett die Liebe in allen Facetten und Farben

Die 16-jährige Louise hat das Gefühl, nicht dazuzugehören. In der Schule verbringt sie die Pausen meist allein, und in ihrer Freizeit flüchtet sie sich in ihre Fantasy-Geschichten, denn Schreiben ist Louises größte Leidenschaft. Als sie durch ihre Schriftstellerei ein Stipendium für das renommierte Internat Schloss Mare an der Nordseeküste erhält, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Im Fußballteam des Internats findet sie schnell Anschluss, und zum ersten Mal fühlt sich Lou angenommen. Nur aus Kapitänin Mika wird sie nicht richtig schlau. Umso verwirrter ist Lou, als sie bemerkt, dass ihre wachsenden Gefühle für Mika weitaus mehr als nur freundschaftlich sind …

Eine mitreißende LGBTQIA+ Geschichte über Selbstfindung, Freundschaft und die Liebe zwischen zwei Mädchen, die im selben Fußballteam spielen.

Die Autorin auf Social Media: @aliciazett

Über die Autorin

Alicia Zett wurde 1996 geboren, hat Film studiert und arbeitet bei einem lokalen Fernsehsender. Wenn sie nicht gerade auf ihren Social-Media-Kanälen (@aliciazett) über queere Bücher, Filme und Serien spricht, verbringt sie ihre Tage am liebsten mit ihrem Mann und ihren drei Katzen. Alicia schreibt Bücher, die sie selbst in ihrer Jugend gebraucht hätte. Nun nutzt sie ihre Geschichten, um zu zeigen, dass Liebe in allen Formen und Farben existiert.

A L I C I AZ E T T

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Langenbuch & Weiß Literaturagentur.

Copyright 2023 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln

Textredaktion: Silvana Schmidt

Umschlaggestaltung: Kristin Pang unter Verwendung von Illustrationen von Mi Ha, Guter Punkt, München

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-3829-3

one-verlag.de

luebbe.de

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr eine Triggerwarnung auf S. 447.

ACHTUNG: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.Auch die Pronomentabelle auf S. 444 / 445 enthält Spoiler.

Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer Team vom ONE-Verlag

An das stille Mädchen in der Ecke mit der Nase zwischen den Buchseiten: Ich bin stolz auf dich.Für Oma.

PLAYLIST

Louise – Big Brutus

The Ride – Layne Elizabeth

Normal Fühlen – Madeline Juno

Silence – Boston the Girl

Wo auch immer – Luca Pfeiffer

Walls – Trevor Holmes

How Do You Do! – Roxette

Running After You – Matthew Mole

Summer With You – Matt Simons

Wish You Were Gay – Claud

Girls Should Kiss – thomboi

You Feel Like Home – Hills x Hills

Shiver – Mike Waters

Brown Eyes, Brown Hair – Caleb Hearn

Who I’m Meant To Be – Anthem Lights

I Wanna Be Your Girlfriend – Girl in Red

Girls Girls Girls – Fletcher

I Don’t Believe You – P!nk

Reruns – Rosie Darling

Dear Future Me – Layne Elizabeth

You Might Not Like Her – Maddie Zahm

Everhappy – Rahel

Drive – Valerie Broussard

Die komplette Playlist findet ihr auf Spotify unter:

Wie Wellen im Sturm Official Book Playlist

PARALLELWELTEN

Kimaris Haare peitschten durch die Lüfte, während sie ihre Beine in Arokhs schuppige Flanken presste. Eine Hand hielt das Seil, die andere strich beruhigend über den glatten((Fühlen sich Schuppen glatt an?)) Hals, obwohl sie das Zittern nicht abschütteln konnte. Kimari lenkte Arokh an der Stadt vorbei. An den Rauchschwaden, die dick und schwer über den Dächern hingen und die Menschen in Schatten hüllten.

Arokh Ihr Gefährte schnaubte, wollte umkehren. Kimari nahm das Seil fester in die Hand, drückte bestimmter in seine Flanken. Ihr Gesicht brannte und ihre Augen tränten von der aufgewirbelten Asche. Ein verkohlter Geruch ging von dem langen Zopf aus, der ihr während des Flugs immer wieder ins Gesicht schlug. Die Luft glühte heiß auf ihren Wangen, raubte ihr den Atem.

»Flieg höher, Arokh. Bitte, flieg höher«, keuchte sie, schmiegte sich flach an seinen Hals und bedeckte ihr Gesicht Mund und Nase mit dem hellen Leinentuch, das die Asche grau gefärbt hatte. Arokhs schwarze Flügel spannten sich in der heißen Luft, hoben sie höher, trugen sie fort von dem Schlachtfeld, den Schreien und der todbringenden Hitze.

»Louise!« Ich zucke zusammen, als die Stimme meines Großvaters über den Hof schallt, und lasse den Füller fallen. Viel zu schnell segelt er nach unten. Landet fünf Meter unter mir auf der sattgrünen Wiese. Ich fluche, stecke mir das Notizheft unter den Arm und balanciere mit meinen dreckigen Sneakern, die irgendwann einmal weiß gewesen sind, den dicken Ast entlang, bis meine freie Hand den Baumstamm erreicht.

»Louise, wo steckst du schon wieder?«

»Komme gleich!«, rufe ich zurück.

Unter meiner Hand spüre ich das warme Holz, dort wo die Abendsonne bis vor kurzem noch den Baum beschienen hat. Ich bin dankbar für diese warmen Junitage, in denen ich ewig auf meinem Baum sitzen und schreiben kann.

Vorsichtig schlinge ich die kleine Schnur um das Notizheft und lasse es nach unten gleiten. Erst als es sicher auf dem Boden angekommen ist, lasse ich die Schnur los und klettere leichtfüßig die dicke Eiche hinab. Opa schimpft jedes Mal mit mir, wenn er mich dabei erwischt, dabei besteht absolut keine Gefahr. Ich würde selbst in finsterster Nacht den Weg finden. Meine Hände kennen das alte Holz, jede Kerbe und jeder Ast auf dem Weg nach unten sind mir vertraut.

Einen Meter über dem Boden lasse ich mich fallen und lande sicher im weichen Gras.

Langsam bücke ich mich, hebe den Füller und das Notizheft auf und laufe zurück in Richtung Hof. Die Sonne kitzelt meine Nase, Grillen zirpen und der Duft von frisch gemähtem Gras liegt in der Luft.

Ich liebe unseren Hof. Unsere Hühner und die Hofkatzen, die leider recht scheu sind. Dann sind da noch die zwölf Pferde, die nicht uns gehören, sondern Menschen, die meinen Großeltern Geld dafür zahlen, dass sie sie in unseren Stall stellen dürfen, aber eigentlich verbringe ich viel mehr Zeit mit ihnen.

Während ich auf das Steinhaus zulaufe, in dem Oma und Opa sicher schon das Abendessen kochen, schlage ich das Notizheft erneut auf, nehme die gepresste Blüte in die Hand, die ich als Lesezeichen verwende, und lese im Gehen, was ich gerade geschrieben habe. Wieder fliege ich auf Arokhs Rücken, spüre das Meerwasser auf meinen Wangen und drücke meine Beine fester in die Flanken des herrschaftlichen Tieres. Ich bin nicht mehr Louise. Ich bin Kimari, die frisch ausgebildete Drachenreiterin.

»Louise, ich bitte dich! Ich sehe doch, dass du schon wieder trödelst. Fredericks Box sieht heute wieder besonders schlimm aus, könntest du dich darum kümmern?« Opas Gesicht erscheint im Küchenfenster, eingerahmt von geblümten Gardinen.

Schnaubend schlage ich das Heft zu, lege es sorgsam auf den Steintisch neben unserer Eingangstür und ziehe mir die Gummistiefel an, die darunter stehen.

»Wenn’s sein muss«, antworte ich genervt.

Natürlich. Graf Frederick. Das wohl teuerste und edelste Pferd in unserem Stall, das dem Bürgermeister höchstpersönlich gehört. Blöderweise hat er so viel damit zu tun, unsere kleine Stadt zu regieren, dass er selbst nur ein paar Mal im Jahr mit ihm ausreitet. Stattdessen kommt seine Tochter Leonie ab und zu vorbei und kümmert sich um den Rappen. Sie geht in meine Klasse, in der Grundschule waren wir einmal beste Freundinnen und liebten es, uns gemeinsam um Frederick zu kümmern. Jetzt nicht mehr. Wenn sie heute auf unseren Hof kommt, behandelt sie mich wie Luft. Was sich geändert hat? Oma würde sagen: das Leben. Opa würde es auf das viele Geld schieben, das sie von ihrem Vater in den Po geblasen bekommt. Seine Ausdrucksweise, nicht meine. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass sie meinetwegen so auf Abstand bleibt. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Damals, an diesem Abend auf dem Heuboden, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde.

Eine halbe Stunde später sieht Fredericks Box wieder fast aus wie neu. Ich fliege nicht länger durch die Lüfte, sondern stehe in gelben Gummistiefeln zwischen dreckigem Stroh und wische mir die verschwitzten Haarsträhnen aus der Stirn. Die Vorstellung, hier gerade keine Pferdebox, sondern den Schlafplatz meines Drachen zu reinigen, lässt die Arbeit gleich weniger anstrengend erscheinen. Frederick bedankt sich bei mir mit einem warm-feuchten Stupser seiner Nüstern, ich kraule ihm kurz durch die Mähne, massiere seinen Nacken, dann beeile ich mich, zurück ins Haus zu kommen. Ich muss weiterschreiben. Kimari wartet auf mich. Wieso ich so gern schreibe? Es ist die einfachste Art, ein anderes Leben zu führen. Eins, in dem ich nicht Louise bin. Das Mädchen, das nirgendwo dazugehört. In meinen Geschichten ist es nicht komisch, Mädchen zu küssen oder auch mehr mit ihnen zu machen. Kimari ist verliebt in die Prinzessin des westlichen Königreiches und zeigt ihr das auch ganz offen. Sie ist mutig, stark und selbstbewusst. Einfach gesagt: Sie ist all das, was ich gern wäre.

Opa fängt mich ab, bevor ich in meinem Zimmer verschwinden kann. Er trägt noch die blaue Latzhose von heute Morgen, hat aber seine braunen Arbeitsschuhe ausgezogen, weil Oma es nicht mag, wenn wir den Dreck ins Haus tragen. Was absolut nichts bringt, weil der Wind ihn durch die vielen kleinen Spalten und Löcher sowieso ins Haus weht. Opas weiße Haare sind plattgedrückt, dort, wo bis gerade eben noch sein Basecap saß. Er bückt sich und stellt eine Schale Wasser für die Katzen nach draußen. Auf unserem Hof leben mindestens vier, vielleicht auch mehr. Ganz sicher bin ich mir da nicht.

»Du siehst aus, als wärst du in einen Heuhaufen gefallen.« Opa fischt mir lachend die Strohhalme aus dem Haar und lässt sie zu Boden segeln. »Warst du schon wieder auf dem Heuboden, Louise? Du weißt doch, bis Peter sich das morsche Holz angesehen hat, darf dort niemand hin.«

»Ich habe nur die Ställe ausgemistet, also deinen Befehl befolgt.«

Opas kleine blaue Augen verziehen sich zu einem Lächeln. »So nennst du das also? Befehle?«

»Andere Synonyme wären Kinderarbeit, Ausbeutung …«

Opa schüttelt belustigt den Kopf. Er weiß, dass ich es nicht ernst meine. Immerhin helfe ich gern auf dem Hof mit. Meistens zumindest. Die Personen, die ihre Pferde bei uns stehen haben, sind eigentlich selbst für die Sauberkeit der Boxen verantwortlich, aber ab und zu sind sie bei der Reinigung nachlässig, und Opa und mir tun die Pferde leid.

»Am besten, du gehst dir den Staub abwaschen. Peter kommt auch gleich rein.«

Ich nicke und verschwinde nach oben in mein Zimmer. Die alte Tür knarzt und quietscht, als ich sie mit einigem Kraftaufwand hinter mir schließe. Dann ziehe ich das Notizheft aus meiner Jeansjacke, lege es auf meinen Schreibtisch und stecke den Füller zurück in das bemalte Einmachglas, das schon seit Jahren als Stiftehalter dient.

Als ich eine halbe Stunde später frisch geduscht und mit nassen Haaren zurück ins Zimmer komme, geht die Sonne bereits unter. Ihr Licht fällt durch das angelaufene Fenster und färbt alles in meinem Raum orangerot. Die gelb-weiß gepunktete Bettwäsche, die Urkunde meines ersten Kurzgeschichtenwettbewerbs, das weiße Trikot, das Papa bei der WM 1990 getragen hat, die spiegelnden Bilderrahmen, die daneben hängen und Mama und ihn zeigen, wie sie mich und Peter in den Armen halten – ich ein pinkes, winziges Baby, Peter ein quengelndes Kleinkind mit hellem Flaum auf dem Kopf. Ein weiteres Bild hängt dort. Weil ich es bisher nicht abhängen konnte, auch wenn mich der Anblick jedes Mal traurig stimmt. Fünf Mädchen stehen vor dem Pferdestall und strahlen mir entgegen. Ich erkenne mein eigenes, grinsendes Gesicht in der Mitte. Leonies Arm liegt auf meiner Schulter. Das Bild ist im Sommer vor drei Jahren entstanden. Jedes Mal, wenn ich es mir ansehe, wünsche ich mir, in die Zeit zurückreisen zu können.

Damals waren wir eine richtige Clique, die zusammen auf dem Hof übernachtete, Hühner fütterte und mit Oma Kuchen backte. In den Ferien blieben wir manchmal zwei Wochen lang draußen, schliefen in Zelten und aßen Stockbrot am Lagerfeuer, das Opa überwachte. Wir waren zu fünft und unzertrennlich. Oma nannte uns ein besonders dichtes Knäuel Wolle. Ich habe nie verstanden, was sie mit diesem Vergleich meinte, aber das brauchte ich auch nicht. Ich wusste, dass ich in den Ferien nie allein sein würde, weil immer jemand da war, den ich anrufen und mit dem ich ausreiten konnte.

Dann kamen die Sommerferien vor der siebten Klasse. Ich feierte meinen dreizehnten Geburtstag oben auf dem Heuboden – mit Blaubeermuffins und selbstgepresstem Apfelsaft. Wir übernachteten in dünnen Schlafsäcken im Heu und erzählten uns bis tief in die Nacht Gruselgeschichten. Peter lachte uns damals schon aus, weil wir doch zu alt für so einen Kinderkram wären, aber ich liebte es.

Ich liebte den Geruch des Heus und den von Leonies Shampoo. Sie lag in ihrem Schlafsack direkt neben mir und hatte sich Blumen in ihre blonden Haare geflochten.

Irgendwann waren die anderen Mädchen eingeschlafen und nur wir beide noch wach. Ich fand einfach keine Ruhe, es fühlte sich an wie tausend kleine Ameisen, die über meinen Körper liefen, und je länger wir redeten, desto schneller krabbelten sie über meine Haut. Irgendwann hat Leonie gelächelt und gesagt, dass meine Augen so schön glitzern im hereinfallenden Mondlicht, also habe ich ihr gesagt, wie sehr ich den Geruch ihres Shampoos liebe. Dann habe ich nach ihrer Hand gegriffen. Ihre Lippen schmeckten nach Apfelsaft und Sommer.

Und ich weiß nicht, was zwischen diesem Kuss und dem Sonnenaufgang geschehen ist, aber was es auch war, das ist der Grund, wieso wir heute kein Wort mehr miteinander sprechen. Mittlerweile habe ich verstanden, dass es nicht so normal ist, wie ich dachte. Ein anderes Mädchen zu küssen, meine ich. Zumindest hier in unserer kleinen Stadt, die eigentlich ein Dorf ist. Schon gar nicht für Leonies Vater. Der verbietet sogar ihrem Bruder das Reiten, weil das schwul wäre. Dabei hat er selbst ein Pferd, das muss man sich mal ausdenken.

Unser Kuss auf dem Heuboden sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Dabei habe ich niemandem etwas davon erzählt und Leonie bestimmt auch nicht, so peinlich wie ihr die Sache war. Vermutlich hat uns eines der anderen Mädchen gesehen. Ich weiß es nicht, aber wenn das Getuschel erst einmal begonnen hat, ist es ziemlich schwer, es aufzuhalten. Immerhin hat Peter nichts von alledem mitbekommen, da er damals schon nicht mehr zur Schule ging.

Erst erfanden meine ehemaligen Freundinnen noch Ausreden, wieso sie nicht mehr kommen könnten, oder trafen sich als Gruppe einfach ohne mich. Vier Mädchen, nicht mehr fünf. Irgendwann kam mich niemand mehr besuchen. Sie hatten mich aus der Gruppe ausradiert, wie einen dunklen Fleck, den sie nicht bei sich haben wollten.

Leonie hat mir nie wieder ein Kompliment zu meinen Augen gemacht. Stattdessen kam sie in der Siebten mit Patrick zusammen und klebte ständig an seinen Lippen, wenn ich in der Nähe war.

Ein kurzer, hoher Pfiff dringt durch das geschlossene Fenster und reißt mich aus meinen Gedanken. Ich öffne es und schaue hinunter auf den kiesbedeckten Boden.

»Schwesterherz, spielst du nachher mit uns?«

Peter steht direkt unter meinem Fenster. Hinter ihm erkenne ich unsere Felder und dahinter den Waldrand, über den sich bereits das blaue Abendlicht gelegt hat.

Sein Shirt klebt ihm am Körper, die dunkelgrüne Basecap hat er abgenommen, um sich damit Luft zuzufächeln. Sein sonst hellbraunes Haar schimmert rot in der untergehenden Sonne. Er ist nur vier Jahre älter als ich, doch wenn er Arbeitsklamotten trägt, sieht er damit aus wie ein erwachsener Mann.

»Ich kann nicht. Ich muss schreiben.«

Peter stöhnt. »Schon wieder? Komm schon Lou, Kai muss arbeiten, und ohne dich fehlt einfach jemand auf dem Platz.«

Ich werfe einen Blick auf mein Notizheft, denke an Kimari, die dort zwischen den Seiten auf mich wartet.

»Ich muss die Geschichte übermorgen abgeben.«

Jetzt lächelt Peter verschmitzt. »Na siehst du. Dann hast du morgen noch den ganzen Tag Zeit dafür.«

Seufzend fahre ich mir durch die nassen Strähnen. Hätte ich gewusst, dass ich heute Abend noch mit Peter und seinen Kumpels auf dem Platz stehe, hätte ich gar nicht erst geduscht.

»Okay, aber dafür hab ich was gut bei dir.«

»Wie Ihr wünscht, Eure Majestät.« Peter verbeugt sich vor mir und läuft dann lachend ins Haus.

Beim Abendessen will Oma wissen, was wir den ganzen Tag über gemacht haben. Ich antworte vage mit »Hausaufgaben«, weil das der Wahrheit am nächsten kommt. Peter erzählt, dass er sich um unser Gemüsebeet gekümmert und die Kartoffelernte überwacht hat.

Unser Hof ist recht klein. Im Haupthaus wohnen wir, also mein Bruder Peter, Oma, Opa und ich. Dann gibt es den Pferdestall mit dazugehöriger Koppel. Neben der Pferdekoppel liegen unsere drei Felder. Eines für Weizen, eines, das wir alle paar Jahre mit neuem Gemüse bepflanzen, dieses Jahr mit Kartoffeln, und eins, das eigentlich eher eine natürliche Blumenwiese ist. Oma pflanzt dort allerlei Kräuter an, die im Sommer immer hunderte von Bienen anlocken. Es summt und brummt manchmal so laut, dass ich es bis in mein Zimmer hören kann.

Hinter unserem Haus befindet sich ein großer Hof mit einer Garage für die Traktoren und dem Heuboden darüber. Gegenüber von der Garage liegt unser kleiner Obstgarten, mit Himbeer- und Brombeersträuchern, aber auch einigen Apfel- und Mirabellenbäumen. Zur Erntezeit macht Oma immer Marmelade und Fruchtsäfte, die sie samstags auf dem Markt verkauft.

Neben den Hofkatzen und den Pferden gibt es noch zehn Hühner, die eigentlich in dem kleinen Verschlag hinter dem Obstgarten leben, sich aber auf unserem Hof frei bewegen dürfen. Peter und ich haben Oma immer angebettelt, dass wir uns einen Hund zulegen, so einen richtigen Hofhund, dem wir Tricks beibringen können und der Alarm schlägt, wenn sich ein Fuchs den Hühnern nähert. Aber sie und Opa waren dagegen. Also haben wir die Tricks den Hühnern beigebracht. Sie schnattern jetzt aufgeregt, wenn man ihrem Gatter zu nahe kommt und laufen einmal im Kreis, wenn wir ihnen Leckerlis bringen.

»Hast du keinen Hunger, Louise?«, fragt Oma und deutet auf meinen Teller. Die Lasagne habe ich bisher kaum angerührt. Stattdessen überlege ich die ganze Zeit, wie es für Kimari und Arokh weitergehen könnte. Mir fällt einfach nichts ein, und das ist ein Problem, denn die Frist für den Geschichtenwettbewerb endet in zwei Tagen. Gewünscht ist eine Kurzgeschichte mit einem Umfang von zwanzig Seiten. Ich habe bereits dreißig und weiß, dass Kimaris Geschichte Potenzial für ein richtiges Buch hätte. Für den Wettbewerb werde ich viel kürzen müssen. Ich sollte also nicht mit Peter und seinen Freunden Fußball spielen gehen, sondern stattdessen die ganze Nacht überlegen, wie ich meine Geschichte zu Ende bringen möchte.

»Ich muss gerade über was Wichtiges nachdenken«, weiche ich also der Frage meiner Großmutter aus.

»Das sehe ich.« Sie lächelt und gießt mir noch etwas Wasser nach. Ihre Locken waren vor ein paar Jahren noch kastanienbraun, jetzt geht sie nicht mehr ganz so oft zum Färben, weswegen der Ansatz schon dunkelgrau nachwächst. Aber irgendwie passt es zu ihr. Ihre braunen Augen sehen so liebevoll aus, dass ich früher immer überrascht war, wenn sie doch einmal laut wurde.

»Du weißt ja, was ich immer sage: Mit vollem Magen denkt es sich schon gleich viel besser.« Vielsagend deutet sie auf meine Gabel, also ergebe ich mich und zwinge mir irgendwie die Lasagne rein. Sie schmeckt köstlich, aber ich bin zu aufgekratzt, um Hunger zu haben. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren und geht tausend verschiedene Szenarien durch, wie ich Kimari und Arokh aus der Klemme helfen kann. Doch egal wie sehr ich mich anstrenge, an diesem Abend finde ich keine passende Lösung mehr. Also gebe ich schließlich doch Peters Bitte nach und gehe nach oben in mein Zimmer, um mich umzuziehen.

Ich tausche die graue Jeans gegen eine kurze Sporthose und die Hauspuschen gegen Peters alte Stollenschuhe, dann binde ich mir die langen braunen Haare zu einem Zopf. Wenig später steige ich hinter meinen Bruder auf den Roller.

»Danke, dass du mitkommst«, sagt Peter, während er auf die ruhige Landstraße biegt und leicht beschleunigt.

»Kein Ding«, antworte ich. Immerhin sind Peters Freunde die einzigen, die ich aktuell noch habe. Erbärmlich, ich weiß, aber mit neunzehnjährigen Jungs Fußball zu spielen fühlt sich tausendmal besser an, als in der Schule wieder als Letzte ins Team gewählt zu werden.

DAS SPIEL DER MOLEKÜLE

In der Schule fühle ich mich manchmal wie ein Molekül, das von allen anderen abgestoßen wird. Ein Fehler in der Materie, nur so kann ich dieses Phänomen beschreiben. Während alle anderen ständig zusammenkleben wie große Molekülhaufen, passe ich einfach nicht dazu. Viel eher scheinen sie sich schnellstmöglich von mir wegzubewegen. Vermutlich ist das total irrational, aber so fühlt es sich an.

Ich habe versucht, mich anzupassen. Endlich wieder zu einem der vielen Molekülhaufen zu gehören. Immerhin war ich vor knapp drei Jahren auch Teil davon. Aber jeder dieser Haufen ist von außen fest verschlossen. Es ist, als stünde ich vor einem tiefen Burggraben, bei dem die Brücke hochgezogen ist und der zudem noch von mehreren Schützen bewacht wird.

Ich erinnere mich an diesen einen Tag vor ein paar Monaten. Lange habe ich mich darauf vorbereitet. Die richtigen Schuhe gekauft, obwohl Oma immer wieder meinte, dass weiße Sneaker auf einem Hof voller Schlamm und Pferdemist nicht die beste Wahl sind. Ich habe eine Stunde im Bad verbracht und versucht, mir eine dieser tollen Flechtfrisuren zu machen, die in dem Molekülhaufen gerade sehr beliebt waren, und es hat sogar funktioniert. Auch wenn Peter mich ganz verstört angesehen hat und ich mir dabei gut zwei Handvoll Haare ausgerissen habe. Ich habe den Molekülhaufen sogar belauscht, um mir Sätze zurechtzulegen, die cool klingen. Vielleicht liegt es daran, dass ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, aber manchmal sage ich Dinge, die andere nicht verstehen. Wörter oder Vergleiche, bei denen sie mich ansehen wie ein Auto. Dann beginnt das Tuscheln: Was hat sie gesagt? Versteht die jemand?

Deswegen habe ich angefangen, moderne Begriffe in mein Notizheft zu schreiben und mir tagelang zu überlegen, was ich sagen kann, wenn ich wieder einmal vor dem Burggraben stehe. Ich habe mich gefühlt wie eine mutige Kriegerin, als ich, ausgerüstet mit meinen weißen Sneakern, der schönen Flechtfrisur und dem neuen Rucksack, auf den Molekülhaufen zugegangen bin.

Dieser Haufen bestand aus fünf einzelnen Molekülen. Zwei davon kannte ich nicht, die anderen drei aber sehr wohl. Weil sie ein Teil meiner alten Gruppe waren. Eines anderen Molekülhaufens, den es schon lange nicht mehr gab.

Vielleicht hätte ich wissen müssen, dass es keine gute Idee war, ausgerechnet zu dieser Gruppe zu gehen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, wie Oma zu sagen pflegt.

Ich trat also vor ihre Burg. Der große, runde Tisch im Pausenhof, an den sich niemand anderes setzen durfte. Versuchte es doch einmal jemand, wurde er mit Blitzen getötet. Blitze, die sie aus ihren Augen abfeuerten.

Molekül eins bis drei würdigten mich keines Blickes. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, über einen anderen Molekülhaufen zu sprechen, der es doch tatsächlich gewagt hatte, sich in ihre Nähe zu setzen.

Molekül vier – niemand Geringeres als Leonie – hat mich gesehen, dann aber ganz schnell den Kopf abgewandt und so getan, als wäre das Pausenbrot deutlich spannender als ich. Ich hatte gehofft, dass wenigstens sie mich ansprechen würde und verstand nicht, wieso sie mich immer noch wie Luft behandelte. Diesen blöden Kuss hatte doch längst jeder hier vergessen. Also abgesehen von mir. Ich dachte noch ziemlich oft daran. Aber das spielte jetzt keine Rolle.

Nur Molekül fünf hat meinen Blick erwidert. Ein Exemplar mit langen, glänzenden schwarzen Haaren, teurer Markentasche und Lippenstift. »Was willst du? Fällt Sport aus?«

Mist. Mit dieser Eingangsfrage hatte ich nicht gerechnet. Mein Gehirn begann sofort auf Hochtouren zu arbeiten. Wieso dachte sie, dass Sport ausfallen würde? Natürlich. Das war unsere nächste Stunde, und wieso sollte ich es sonst wagen, an ihren Tisch zu treten? Der Burggraben schien mir in diesem Moment noch unüberwindbarer. Da Molekül fünf mich angesprochen hatte, wandten sich nun auch die anderen zu mir um.

»Sport frei? Nice! Weißt du das auch sicher?«

Wieder eine Frage, die ich nicht eingeplant hatte.

»Äh.« Ich versuchte Zeit zu schinden, obwohl ich genau spüren konnte, wie sie die Blitze in ihren Augen schon vorbereiteten.

»Ja, ja, Sport fällt aus.« Was tat ich da? Wieso log ich sie an? Sport fand ganz regulär statt, und wenn ich nun schuld daran war, dass sie eine Fehlstunde eingetragen bekamen, würden sie mich erst recht nicht in ihre Gruppe lassen. Scheiße.

»Genial! Die beste Nachricht des Tages.« Molekül drei streckte triumphierend den Arm in die Höhe. Molekül zwei und vier stimmten ihr zu.

»Danke schön, ähm …« Molekül fünf schien zu überlegen, wie mein Name lautete. Das war meine Chance.

»Louise. Louise Schäfer.« Molekül fünf verzog mitleidig den Mund, und Molekül vier, also Leonie, verkniff sich ein Lachen. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein.

»Dann danke, Louise Schäfer. Schöne Frisur übrigens.«

Ich konnte es nicht fassen. Sie hatte mir tatsächlich ein Kompliment gemacht. Leider führte das bei meinem Hirn zu einem Totalausfall. Sonst bin ich wirklich gut mit Worten. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch, und zu Hause rede ich laut Oma und Opa oft auch ununterbrochen, aber in der Schule scheint mein Mund zugeklebt zu sein. Er funktioniert einfach nicht. Und dann tat ich das wohl Schlimmste, was ich in dieser Situation tun konnte. Ich trat einen Schritt auf die feindliche Burg zu, bis genau an den Rand des Burggrabens, sah Molekül fünf direkt in die Augen und antwortete: »Deine Haare sehen auch toll aus.«

Molekül eins und zwei wieherten los, Leonie sah betreten zur Seite, und Molekül drei stieß Molekül fünf in die Seite. »Uhhhh, na da geht aber eine ran.«

Okay, das hätte mein Zeichen sein sollen. In diesem Moment hätte ich die Beine in die Hand nehmen und mit meinen weißen Sneakern fliehen sollen, aber ich tat es nicht. Vielleicht, weil sich der Boden unter meinen Füßen anfühlte wie flüssiger Morast, der mich immer weiter in die Tiefe zog.

Und dann hörte ich Stimmen hinter mir. Ein anderer Molekülhaufen kam direkt auf mich zu. Dieser bestand aus vier Jungs, die öfter mit dem Molekülhaufen vor mir zu tun hatten. Selbst ich hatte mitbekommen, dass Molekül fünf immer wieder zu einem dieser Jungs sah und in seine Richtung lächelte.

»Hey Sarah, kommt ihr? Sport fängt gleich an.«

Die Augen von Molekül Nummer fünf, also Sarah, verengten sich, als sie sich mir wieder zuwandte.

»Aber Louisa hier hat uns gerade gesagt, dass Sport ausfällt.«

Louise, korrigierte ich sie in Gedanken. Traute mich aber nicht, es laut auszusprechen.

»Was?« Der Molekül-Junge musterte mich von oben bis unten. Ich fühlte mich nackt unter seinen Blicken. Nackt und wehrlos. Ich war ihnen direkt in die Falle getappt.

»Wir haben Frau Gerstner eben erst gesehen, und sie hat uns erzählt, dass wir heute Völkerball spielen.« Bei dem Wort ›Völkerball‹ landete sein Blick wieder auf mir. So als freue er sich schon darauf, mich in diesem grässlichen Spiel fertigzumachen.

»Wieso lügst du uns an?«, fauchte Sarah, und zwei und drei murmelten etwas Unverständliches.

»Sorry, ich …« Ich war stolz auf mich, dass ich nicht »Ich bitte vielmals um Entschuldigung« gesagt hatte, doch das machte es jetzt auch nicht besser.

Der Molekülhaufen erhob sich und lief schnaubend und augenverdrehend an mir vorbei. Nur Leonie erwiderte für einen kurzen Moment meinen Blick. Vielleicht wollte sie sogar etwas sagen, doch da rief Sarah nach ihr, und auch sie ließ mich zurück. Allein. Vor ihrem Burggraben. Und vielleicht war dies der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich ihn niemals überqueren würde.

Jetzt, sechs Monate später, schäme ich mich selbst dafür. Wieso wollte ich überhaupt auf diese beschissene Burg? Ich will nicht zu dieser blöden Gruppe gehören. Aber es würde einiges einfacher machen.

In der Mittagspause müsste ich nicht immer Menschen suchen, die nett genug sind, mich nicht wegzuschicken. Ich müsste nicht bei jeder Gruppenarbeit bangen, dass niemand mich dabeihaben will. Ich weiß, dass das alles irgendwann ein Ende hat. Das sagt Opa immer, wenn ich ihm erzähle, wie unwohl ich mich in der Schule fühle.

»Das geht vorbei, Louise. Du wirst nicht ewig fünfzehn sein. Spätestens nach der Schule geht jeder seinen eigenen Weg. Du bist einfach etwas früher dran als die anderen. Du machst jetzt schon dein Ding, und das ist doch wundervoll.«

Es bringt nichts, ihm zu erklären, dass es definitiv nicht wundervoll ist, jeden Tag ignoriert zu werden. Nirgendwo dazuzugehören. Aber vielleicht hat er recht. Vielleicht muss ich nur die nächsten Jahre überstehen, bis es besser wird. Ich hoffe es zumindest.

»Louise, bleibst du noch kurz hier?« Frau Seiler lächelt mir entgegen, während die anderen aus meiner Klasse auf den Flur strömen und mit jedem Schritt lauter werden.

»Ist alles in Ordnung?«, frage ich besorgt, weil wir letzte Woche unsere Arbeiten geschrieben haben und ich kein sonderlich gutes Gefühl hatte.

»Mehr als das, würde ich sagen.« Sie lächelt noch breiter. »Du hast doch letzten Sommer den ersten Preis beim Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen und auch dieses Jahr wieder etwas abgegeben, oder?«

Ich nicke nur, weil das alles keine neuen Informationen für mich sind. Stehen die Ergebnisse des Wettbewerbs etwa schon fest? Eigentlich dauert es immer ewig, bis man erfährt, wer gewonnen hat.

»Ich habe mit unserer Direktorin gesprochen und ihr von deinem außergewöhnlichen Talent im Schreiben berichtet. Sie stimmt mir zu, dass das auf jeden Fall gefördert werden sollte.«

Ich kann Frau Seiler immer noch nicht ganz folgen. Soll ich jetzt Einzelunterricht in Deutsch bekommen? Bitte nicht, dann halten mich die anderen doch erst recht für seltsam.

»Wir sind hier nur eine kleine Schule, aber es gibt einen Ort, der das perfekte Programm für dich hat.«

Sie reicht mir einen dicken Ordner, in dem einige Zettel eingeheftet sind. Ganz vorne befindet sich eine edel aussehende Broschüre.

»Die Internatsschule Schloss Mare liegt gut zwei Stunden von hier direkt an der Nordseeküste. Sie haben ein fantastisches Schreibprogramm, du könntest mit echten Größen aus der Literaturwelt sprechen, und die Schule hat generell die höchsten Bildungsstandards. Direktorin Huber und ich sind uns einig, dass du dort sehr gut aufgehoben wärst.«

Ich blättere durch die vielen Seiten, lese Wörter wie »Debattier- und Schachclub«, »Segelscheinzertifikat« und »Rudersport«. Von dem weißen Papier strahlen mir die Gesichter von fröhlichen Jugendlichen entgegen, und das Logo der Schule prangt oben auf jeder Seite.

Schnell schlage ich den Hefter wieder zu. »Das ist sehr nett von Ihnen, aber meine Großeltern werden das niemals bezahlen können.« Allein diesen Satz auszusprechen, fällt mir unglaublich schwer. Durch den Hof verdienen meine Großeltern genug, um alles Wichtige kaufen zu können, aber solch ein Internat kostet bestimmt mehrere tausend Euro im Monat und das würde auf jeden Fall ihren Rahmen sprengen.

Frau Seilers Lächeln verschwindet. Sie setzt sich vor mich auf die Kante ihres Schreibtischs und sieht mir in die Augen.

»Das ist kein Problem, Louise. Das Internat bietet verschiedene Stipendien an. Kostenlos wird es zwar nicht sein, aber es wäre nur noch ein verschwindend geringer Anteil, den deine Großeltern zahlen müssten. Du würdest auf dem Schulgelände wohnen, täglich drei warme Mahlzeiten bekommen und natürlich nicht zu vergessen: all die extra Kurse und Aktivitäten. Überleg es dir einfach. Ich helfe dir sehr gern bei deiner Bewerbung für das Schreibstipendium.«

Wieder blicke ich auf den Hefter in meinen Händen. Das Logo wirkt so edel, so weit entfernt von meinem Leben hier. Und doch: ein extra Schreibprogramm. Menschen mit Erfahrung, die schon veröffentlicht haben und die ich um Rat fragen könnte. Das hört sich so verlockend an.

»Was müsste denn in diese Bewerbung mit rein?«

Jetzt lächelt Frau Seiler wieder. »Du möchtest es also versuchen?«

Ich denke an Opa und einen seiner vielen Ratschläge, die er mir mit auf den Weg gegeben hat: Wer keinen Schritt aus der eigenen Türe wagt, wird nie wissen, ob er durch eine andere treten kann.

Aber das wäre ein sehr großer Schritt. Einer, der mich von meinem Zuhause fortführen würde. Ich denke an unseren Hof, an Frederick in seiner Box, an Peter, Oma und Opa. Das alles kann ich doch nicht einfach zurücklassen.

»Ich möchte nur wissen, was ich für die Bewerbung benötige. Mehr nicht.«

»Alles klar. Ich verstehe. Dazu findest du alles auf Seite elf. Zusammengefasst wären das deine letzten zwei Zeugnisse, ein Bewerbungsschreiben, in dem du dem Internat mitteilst, wieso du an ihre Schule möchtest, ein aktueller Lebenslauf, deine Hobbys und außerschulischen Aktivitäten. Außerdem schadet es sicher nicht, deine bisherigen Preise und Urkunden mit anzuhängen.«

»Okay.« Ich schlucke. Das klingt nach einer Menge Arbeit.

»Schlaf erst einmal eine Nacht darüber und sprich mit deinen Großeltern. Sie können sich auch bei mir melden, dann bespreche ich alles Wichtige mit ihnen.«

»Danke schön«, sage ich, weil das wirklich lieb von ihr ist.

»Dann sehen wir uns am Montag wieder.«

»Auf Wiedersehen, Frau Seiler.« Ich hebe die Hand zum Gruß, schultere meinen Rucksack und bin schon an der Tür, als sie mich noch einmal zurückruft.

»Ach, und Louise?«

»Ja?«

»Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe es vorhin im Klassenbuch gesehen.« Niemand in der Schule hat mir gratuliert, aber meine Klassenlehrerin denkt dran. Was sagt das über mich aus?

»Danke«, erwidere ich, ehe ich auf den Schulflur trete.

Opa hatte wieder einmal recht. Ich werde nicht immer fünfzehn sein. Heute werde ich sechzehn, und vielleicht ändert das ja doch etwas. Vielleicht muss ich nicht bis nach dem Abitur warten, bis ich Leonie und die anderen endlich hinter mir lassen kann.

EIN LANG ERSEHNTER BRIEF

Vier Wochen später frage ich mich, wieso ich die Bewerbung überhaupt abgeschickt habe. Ich weiß es nicht.

Vielleicht, weil Opa und Oma so begeistert von der Idee waren, nachdem sie mit meiner Klassenlehrerin gesprochen hatten. Vielleicht, weil wir am nächsten Tag wieder Sport hatten und ich wieder einmal als Letzte gewählt wurde.

Wenn ich ehrlich bin, dann hat Kimari mich dazu überredet. Nachdem ich die Kurzgeschichte für den Wettbewerb eingereicht hatte, hat sie mich einfach nicht mehr losgelassen. Da gab es noch so viel mehr, was ich erzählen wollte. So viele unentdeckte Abenteuer, die sich bereits in meinem Kopf zu formen begannen. Ob ich es jemals schaffen werde, ein ganzes Buch mit Kimaris Erlebnissen zu füllen? Ich weiß es nicht, aber ich kann auch nicht aufhören an sie und Prinzessin Liana zu denken. Ich habe mich gefragt, wie die junge Drachenreiterin in meiner Situation handeln würde. Immerhin ist sie viel mutiger als ich. Ihre Antwort war eindeutig: Versuch es! Also habe ich mit Frau Seilers Hilfe alle Dokumente zusammengesucht, ein Empfehlungsschreiben von ihr bekommen und den Brief eine Woche nach meinem Geburtstag abgeschickt. Den dicken Umschlag in den Briefkasten fallen zu lassen, hat sich seltsam angefühlt. Wie etwas ganz Großes, obwohl es doch nur ein paar Blätter Papier waren.

Jetzt sind Sommerferien, in wenigen Wochen komme ich in die Elfte. Möchte ich wirklich drei weitere Jahre auf dieser Schule verbringen?

Ich sitze wieder auf meiner Eiche und blicke über unsere Felder. Was ist, wenn sie mich ablehnen? Und was, wenn nicht? Verdammt, wieso lassen die sich so viel Zeit mit ihrer Antwort? Opa meint, ich solle doch etwas Geduld haben. Etwas, das mir noch nie sonderlich leichtgefallen ist. Oma meint, dass die lange Wartezeit ein gutes Zeichen ist. Immerhin kann man eine Absage viel schneller verschicken. Ich weiß nicht so recht. Beides ist doch nur ein einzelnes Blatt Papier. Oder?

Ich setze mir die Kopfhörer auf und starte The Ride von Layne Elizabeth. Irgendwie habe ich bei dem Song immer das Gefühl, selbst am Steuer zu sitzen, obwohl ich noch nicht einmal einen Führerschein habe. Dennoch führt der Song dazu, dass ich aufstehe und den Baumstamm hinabklettere. Ich passe auf, dass mir das Handy nicht aus der Hosentasche rutscht und laufe Richtung Schuppen, um mein Fahrrad zu holen.

Während die Felder und Wiesen an mir vorbeiziehen, recke ich den Kopf in die Höhe, lasse meine Haare wehen und atme die warme Sommerluft ein. Das hier ist mein Zuhause. Ich kenne jede Straße, jeden Grashalm am Wegesrand. Hier ist es ruhig und meistens menschenleer. Ich liebe es, weil mein Kopf dadurch lauter denken kann. Wenn ich Fahrrad fahre, blitzen die Ideen vor mir auf wie kleine Sonnenstrahlen. Manchmal halte ich während einer Fahrt fünf Mal an, um mir diese Ideenschnipsel aufzuschreiben.

Wie wird das wohl auf dem Internat sein? Eins ist sicher: Meine Ruhe werde ich dort nicht haben, immerhin werde ich Tag und Nacht mit anderen Menschen zusammen sein und mir sogar ein Zimmer mit einem anderen Mädchen teilen. Aber ist es nicht das, was ich die ganze Zeit wollte? Neue Leute, die mich nicht kennen, bei denen ich noch einmal ganz von vorne anfangen kann? Ich denke an unsere Deutschstunden und die genervten Blicke der anderen, wenn Frau Seiler mich wieder einmal für meine Geschichten lobte. Es wäre so schön, zur Abwechslung mal mit anderen über das Schreiben sprechen zu können, die es ebenfalls lieben. Aktuell werde ich eher dafür ausgelacht, wenn ich mal wieder fünf Seiten geschrieben habe, obwohl nur eine gefordert war.

Ich biege scharf rechts ab, und der Kies knirscht unter meinen Rädern. Die Sonne steht hoch am Himmel und versengt mir bestimmt die Stirn, weil ich wieder einmal vergessen habe, mich einzucremen, doch das ist mir egal. Ich beschleunige auf der kleinen asphaltierten Straße, drücke die Sneaker in die Pedalen und hebe mich vom Sattel. Im Stehen Fahrrad zu fahren fühlt sich besonders berauschend an. Weil der Fahrtwind dann direkt auf den Körper trifft und den Kopf so richtig schön durchpustet.

»Was möchtest du denn, Louise?«, hat Opa mich gefragt, als wir abends zusammen am Esstisch saßen und ewig lang über meinen Internatsaufenthalt gesprochen haben. Die Sache ist: Ich weiß es nicht. Seit Jahren träume ich davon, wegzugehen. Lange Zeit wollte ich nur die Schule wechseln, aber hier in der Nähe gibt es keine andere. Das Internat wäre also meine Chance für einen Neuanfang. Dort würde niemand wissen, was mit Leonie auf dem Heuboden passiert ist.

Bei dem Gedanken schießt mir das Blut in die Wangen, und ich verdränge die Bilder so schnell ich kann, während ich mich zurück auf den Sattel sinken lasse. Denk an etwas anderes. Los! Schokoladeneis. Ja, ja, das ist gut. Eiskaltes, bitteres Schokoladeneis. Es hilft, das Blut fließt zurück, mein Atem beruhigt sich wieder. Drei Jahre liegen zwischen jetzt und dieser Nacht auf dem Heuboden. Ob sie auch noch manchmal daran denkt?

Zurück fahre ich ganz langsam. Weil mein Mund ausgetrocknet und meine Stirn schweißbedeckt ist. Es ist so verdammt heiß. Ich hätte wenigstens eine Kappe aufsetzen sollen, bestimmt hole ich mir hier gerade einen Sonnenstich. Ich stelle mir vor, ich wäre Kimari, die sich mit Arokh durch eine brennende Wüste kämpft und male mir eiskalte Quellen aus, die am Ziel auf mich warten. Es funktioniert. Aber als ich nach einer gefühlten Ewigkeit auf unseren Hof fahre und das weiße Fähnchen unseres Briefkastens ankündigt, dass die Post gekommen ist, sind die kalten Quellen sofort vergessen.

Ich stelle das Rad so hastig ab, dass es auf den Schuppenboden knallt, doch ich laufe nicht zurück, um es aufzuheben. Stattdessen schlittere ich über den Hof und auf den Briefkasten zu, öffne die kleine Luke und ziehe einen großen braunen Umschlag hervor. Mein Herz macht einen Satz. Mit zitternden Fingern drehe ich den Brief um, und … da steht mein Name.

Anstatt nach Oma zu rufen, die als Einzige im Haus ist, weil Opa und Peter auf den Feldern sind, ziehe ich mich mit dem Umschlag zurück in mein Zimmer und wage es erst, ihn zu öffnen, als ich die Tür fest geschlossen habe.

Mein Herz rast noch immer in meiner Brust, als ich den kleinen Stapel Blätter aus dem Umschlag ziehe. Obenauf liegt ein Brief, der auf dickes, glänzendes Papier gedruckt wurde.

Liebe Louise,

wir freuen uns sehr, dir mitteilen zu dürfen, dass dein Antrag auf das Internatsstipendium bewilligt wurde. Du kannst schon im nächsten Schuljahr zu uns kommen. Alle weiteren Informationen, eine Packliste sowie eine Auswahl unserer Extrakurse sind diesem Brief beigelegt.

Bitte lass uns binnen vierzehn Werktagen wissen, ob du deinen Platz an unserem Internat annimmst.

Bis im nächsten Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Brockschmidt

(Koordinator)

Ich lese den Brief dreimal, dann erst sehe ich mir die anderen Blätter an. Da sind so viele Informationen, dass ich nicht weiß, was ich zuerst lesen soll. Es gibt einen Fragebogen, auf dem ich ankreuzen muss, welche Extrakurse mich interessieren, dann ein Blatt, auf dem all meine Krankheiten und Allergien vermerkt werden sollen. Das lege ich direkt zur Seite, weil mich die Informationen zu den Extrakursen viel mehr interessieren.

Fast zwei Stunden lang sitze ich auf meinem Bett und brüte über den Infoblättern. Durch die Broschüren, die mir Frau Seiler mitgegeben hat, weiß ich bereits, dass es ein internatseigenes Kino, einen Fußball- und Volleyballplatz sowie eine Schwimmhalle und eine hochmodern ausgestattete Bibliothek gibt, aber die Informationen über mein Internatszimmer sind mir neu.

Ich werde mein eigenes Bett, einen Schreibtisch, einen Kleiderschrank und einen Nachttisch gestellt bekommen. Alles andere muss ich selbst mitbringen. Das fünfundzwanzig Quadratmeter große Zimmer teile ich mir mit einer anderen Internatsschülerin, diese werde ich erst vor Ort kennenlernen, was mir jetzt schon Angst macht. Was ist, wenn wir uns absolut nicht verstehen? Oder wenn sie schnarcht? Ich kann nicht einschlafen, wenn es zu laut ist. Grillenzirpen und gelegentliches Hühnergackern sind vollkommen okay, aber das Ticken einer Uhr oder eben auch Schnarchen sind die pure Hölle.

Einmal in der dritten Klasse habe ich auf einer Klassenfahrt zweieinhalb Tage ohne Schlaf ausgehalten, dann musste Opa mich abholen, weil ich bei der Schnitzeljagd zusammengebrochen bin. Aber in meinem Zimmer waren vier andere Mädchen, und alle, wirklich alle, haben nachts geschnarcht. Eine von ihnen hat außerdem darauf bestanden, die kleine Lampe anzulassen. Wenn ich schlafe, muss es vollkommen dunkel sein. Hoffentlich braucht meine Mitbewohnerin kein Nachtlicht.

Einen Stundenplan habe ich noch nicht, weil der sich verändert, je nachdem welche Kurse ich wähle, aber ich weiß schon jetzt, dass die Schule dort am 16. August beginnt und ich einen Tag vorher anreisen soll, um mein Zimmer zu beziehen und das Internatsgelände kennenzulernen. Das wäre schon in weniger als einem Monat. Ich schlucke.

»Louise, kann ich reinkommen?« Oma klopft sacht an die Tür.

Ich blicke auf das Papierchaos, das ich auf meinem Bett und dem Zimmerboden ausgebreitet habe, versuche, die Blätter schnell zusammenzuraufen und bitte Oma dann herein.

»Es war so still hier oben, ich dachte mir, ich schaue mal, ob du noch lebst.« Sie lacht. Dann fällt ihr Blick auf die Blätter am Boden.

»Sie haben sich gemeldet?«

»Ja«, beginne ich und krame in dem Blätterberg nach dem Brief. »Sie haben mich genommen.« Ich reiche ihr den Zettel.

Während Oma die Zeilen überfliegt, wird ihr Lächeln immer breiter. Ich selbst habe all die neuen Informationen noch nicht verarbeitet. Das hier fühlt sich nicht real an.

»Ich wusste doch, dass du es schaffst!« Oma legt den Zettel zur Seite und zieht mich in eine feste Umarmung. »Das ist wundervoll, Louise. Das muss gefeiert werden. Was hältst du von Germknödeln mit Vanillesauce?«

Mein hungriger Blick ist wohl Antwort genug.

Während Oma nach unten in die Küche geht, um mit dem Kochen meines Lieblingsnachtisches zu beginnen, springe ich endlich unter die Dusche und wasche mir Schweiß und Hitze von der Haut.

Eingecremt und in meinem gestreiften Schlafanzug laufe ich die Holztreppe nach unten und rieche schon von weitem den vertrauten Geruch von Pflaumenmus und Vanille. Opa und Peter sind mittlerweile auch zu Hause, draußen geht die Sonne unter, und ich sitze hier und fühle mich einfach nur gut. Es ist schwer zu beschreiben, aber hier in dieser Küche, auf meinem Platz am Fenster, bin ich ganz ruhig. Warum habe ich mir in den letzten Wochen überhaupt den Kopf darüber zerbrochen, ob ich auf das Internat gehen soll? Es wäre undenkbar, nicht zu gehen. So eine Chance bekommt man nicht zweimal, das ist klar. Ich hoffe nur, dass ich Oma und Opa nicht allzu sehr vermissen werde. Und Peter … Aber daran will ich jetzt nicht denken.

Ganz ausgehungert von der Aufregung des Tages, schaufle ich mir kleine Stücke Germknödel in den Mund und spüle mit Omas selbstgepresstem Brombeersaft nach. Es ist ein köstliches Mahl. Einfach alles an diesem Abend ist perfekt. Opa, der mir mit glänzenden Augen zu der Aufnahme gratuliert, Peter, der verspricht, dass er mir täglich Bilder von unserem Hof schicken wird, und Oma, die mit roten Wangen neben mir sitzt und mir durchs Haar streicht, genau wie früher, als ich noch ganz klein war.

In knapp vier Wochen werde ich meinen Koffer packen und in einen Zug Richtung Nordsee steigen. Noch habe ich das nicht realisiert. Noch fühlt sich das alles an wie ein Traum. Aber bald wird es Realität. Ich werde diesen kleinen Ort im Nirgendwo verlassen und auf einem Internat am Meer leben.

Sonst lese ich Bücher und stelle mir vor, wie es wäre, einer dieser coolen Buchcharaktere zu sein. Jetzt fühlt es sich zum ersten Mal so an, als wäre ich selbst die Protagonistin.

AUF GEN NORDEN

Am Bahngleis stehen bereits viele andere Reisende mit großen und kleinen Koffern. Die meisten von ihnen sind in ihre Smartphones vertieft, während Kinder zwischen ihnen hindurchlaufen und Fangen auf dem grauen Bahnhofsboden spielen.

Die große Bahnhofsuhr über unseren Köpfen verrät mir, dass es gleich halb zwei ist. Der Zug sollte also jeden Moment einfahren.

Ich sehe auf den Boden zu meinen Füßen. Zwei angegraute und festgetretene Kaugummis kleben neben der geraden weißen Linie, die den Sperrbereich zu den Gleisen kennzeichnet.

»Hast du dein Ticket?«, fragt Oma bereits zum dritten Mal, weswegen ich es ihr nur wortlos entgegenstrecke.

»Und deinen Ausweis?«

Peter neben mir schnaubt. »Sie ist doch kein Baby mehr.«

»Schreib uns, sobald du angekommen bist, okay?«, bittet mich Opa, und ich nicke. Der Kloß in meinem Hals hindert mich daran zu sprechen. War das hier wirklich eine gute Idee?

Ich blicke auf die anderen Reisenden. Die meisten sind Erwachsene oder Familien mit kleinen Kindern. In meinem Alter ist kaum jemand. Vermutlich werden die anderen Neuankömmlinge von ihren Eltern direkt ins Internat gefahren oder fliegen mit ihrem Privatjet ein, wer weiß. Oma und Opa hätten mich auch gefahren, aber Opa fährt nur noch ungerne Autobahn, und Oma musste ihren Führerschein abgeben, weil sie jetzt schon zum dritten Mal geblitzt wurde.

»Wenn die auch immer alle so läppelduselig fahren«, hat sie sich nur beschwert und eine Litanei an Flüchen ausgesprochen, die ich hier nicht wiedergeben möchte.

Peter hätte uns alle fahren können, aber er muss heute Nachmittag in die Berufsschule. Den praktischen Teil seiner Ausbildung kann er zwar bei uns auf dem Hof machen, aber den Abschluss nicht.

Also werde ich allein an der Nordseeküste ankommen, und bis gestern Abend hatte ich damit auch absolut kein Problem. Aber jetzt … Ich war nie länger von zu Hause weg als die eine Woche Schullandheim im Jahr.

Als der ICE quietschend zum Stehen kommt, verkrampft sich meine Hand um den Rucksackriemen. Alles wird gut.

Die ersten Menschen steigen ein, das Bahngleis leert sich rasend schnell, während ich immer noch wie festgefroren neben meinen Großeltern stehe.

»Also dann …«, fängt Opa an und weiß dann offenbar auch nicht, was er weiter sagen möchte. Stattdessen umarmt er mich kurz und fest und schiebt dann meinen Koffer Richtung Zugtür, um ihn für mich im Inneren abzustellen.

Nun tritt Oma zu mir, tupft sich mit ihrem Leinentaschentuch die Augen und stopft es danach zurück in die Seitentasche ihrer blumigen Weste. »Du wirst mir fehlen, Kleine.«

Normalerweise lachen wir immer über diesen Kosenamen, weil ich sie seit zwei Jahren um einen Kopf überrage, aber heute nicht. Ich presse mich an ihren warmen, weichen Körper, atme den Hofgeruch ein, der immerzu an ihr haftet und presse die Augen fest zusammen, um keine Träne zu vergießen.

Peter klopft mir nur auf die Schulter, rückt sich seine Basecap gerade und grinst mich schief an. Auch er hat Papas Gene geerbt, weswegen er groß und lang aus der Menge hervorragt. Wie ein rettender Mast, an dem ich mich festhalten könnte, wenn ich wollte.

Doch ich will nicht. Ich will in diesen Zug steigen.

»Ich rufe an, sobald ich da bin«, sage ich, dann gehe ich endlich auf die Zugtür zu und trete in den Innenraum, aus dem mir bereits die kühle Luft der Klimaanlage entgegenschlägt. Als sich die Türen vor mir schließen, winke ich ein letztes Mal, dann setzt sich der Zug in Bewegung, und meine Familie verschwindet vor meinen Augen.

Am Bahnhof war es stickig und laut, im Zug ist es kühl und leise. Ein Hoch auf Ruheabteile. Trotzdem trage ich meine geräuschreduzierenden Kopfhörer und vermeide den Blickkontakt mit den anderen Mitreisenden. An einem Tag wie heute, an dem so viel Neues auf einmal passiert, reagiere ich auf Reize besonders empfindlich. Manchmal reicht es, mich nach der Schule eine halbe Stunde ins Bett zu legen, mich auf meinen Baum zurückzuziehen oder Musik zu hören, an anderen Tagen ist mir selbst der Schleudergang der Waschmaschine zu viel. Oma nennt es meinen siebten Sinn, weil ich eben sehr empfindlich auf Geräusche und Gerüche reagiere. Ich nenne es bescheuert. Weil das meistens der Grund war, wieso ich nicht auf Geburtstagspartys gehen konnte oder jedes Mal abgehauen bin, wenn in der Schule wieder mal jemand mit einem extrem penetranten Parfüm oder Deo um sich gesprüht hat. Vor allem die Jungs in meiner Klasse haben sich einen Spaß daraus gemacht und mich manchmal extra damit angesprüht. Für sie war es sicher sehr lustig zu sehen, wie ich panisch aufgesprungen und aus dem Raum geflüchtet bin. Zum Totlachen.

In meinem Abteil riecht niemand zu extrem, wofür ich wirklich dankbar bin. Schließlich kann man nicht einfach so aus einem Zug springen, weil einem der Körpergeruch seines Sitznachbarn nicht zusagt. Nicht, dass ich nicht schon darüber nachgedacht hätte.

Opa hat mir ein Ticket direkt am Fenster besorgt, und ich mache mir gedanklich eine Notiz, mich bei ihm dafür zu bedanken. Vor diesem Fenster ziehen vertrocknete Felder und Waldabschnitte vorbei. Ein kleiner Fluss glitzert in der Morgensonne. Noch ist Sommer, und die Klimaanlage im Zug läuft auf Hochtouren, aber an der Nordsee wird es sicher angenehm kühl sein.

Erst vergeht die Zeit rasend schnell. Ich höre nur ein paar Lieder, lese die ersten fünf Kapitel des neuen Fantasybuches, das ich eingepackt habe, und als ich auf die Uhr sehe, sind fast schon eineinhalb Stunden vergangen.

An einem ziemlich leeren Bahnhof steige ich in einen kleineren Regionalzug um. Diese letzte halbe Stunde, die mich nun noch vom Internat trennt, zieht sich jedoch wie Kaugummi, und während die Minuten immer langsamer verrinnen, werde ich immer unruhiger. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Um mich abzulenken, stelle ich mir vor, wie es Kimari erginge, wenn sie an meiner Stelle in diesem Zug sitzen würde. Natürlich hätte sie keine Angst, aber vielleicht wäre ihr das stetige Ruckeln des Zuges unangenehm. Immerhin saß sie noch nie in einem. Ich höre ihre Stimme in meinem Kopf, die die vorbeiziehenden Dörfer kommentiert.

Was sind das für seltsame Blechkutschen? Und wo sind die Pferde?

Bei der Vorstellung muss ich lachen, und ich spüre, wie sich meine Atmung entspannt. Doch dann hält der Zug an der nächsten Haltestelle, und ein Mann mit Businessanzug und schwarzer Aktentasche verlässt den Wagen, dafür nimmt eine junge Frau seinen Platz ein. Ihr beißendes Parfüm kann ich riechen, obwohl sie mindestens vier Reihen vor mir sitzt. Ich schiebe mir den Kragen meines gelb-weiß gestreiften T-Shirts über die Nase und atme den vertrauten Waschmittelgeruch von zu Hause ein. Einatmen, ausatmen. Alles ist gut. Doch lange kann mein T-Shirt den Parfümgeruch nicht überdecken, und dann beginnt auch noch bei einem anderen Mitfahrer das Handy zu flöten. Keine normale Vibration, nein, es flötet bei jeder eingehenden Nachricht. Und als der Kerl anfängt zu tippen, macht sein Handy bei jedem eingegebenen Buchstaben ein Geräusch. Dagegen hilft nur eines: Ich stülpe mir meine geräuschreduzierenden Kopfhörer über die Ohren und merke, wie die Welt um mich herum leiser und meine Gedanken ruhiger werden. Wer auch immer diese Kopfhörer erfunden hat, sollte einen Orden verliehen bekommen. Ich suche auf meinem Handy nach meiner Entspannungsplaylist, schließe die Augen und zähle bis zehn. Versuche ruhig zu bleiben, mich normal zu verhalten, während die ersten Töne des Liedes erklingen.

Noch zwölf Minuten. Ich spüre, wie mir der Schweiß den Rücken hinunterläuft und bekomme schlecht Luft unter dem Stoff meines T-Shirts, aber meine Nase ohne jeglichen Schutz diesem Parfümgestank auszusetzen ist undenkbar.

Ich skippe die nächsten Lieder, bis ich zu einem komme, das es immer wieder schafft, mich zu beruhigen. Silence von Boston the Girl. Ich spiele es drei Mal hintereinander ab, drücke mich so weit es geht gegen das Fenster und atme die warme Luft ein, die durch mein T-Shirt dringt.

Als ich die Augen wieder öffne, rollt der Zug gerade in den wohl kleinsten Bahnhof ein, den ich je gesehen habe. Eigentlich ist es nicht mehr als ein Gleis mit einem Ticketautomaten. Die Sonne reflektiert in dem Glaskasten daneben, hinter dem sich der vergilbte Fahrplan befindet. Lediglich zwei Menschen stehen dort und warten. Der Zug bewegt sich immer langsamer und kommt schließlich mit einem leisen Quietschen ganz zum Stehen.

Erleichtert atme ich aus und greife nach meinem Gepäck. Nichts wie raus hier.

Draußen auf dem Bahnsteig schlägt mir heiße Luft entgegen, die stark nach Benzin riecht. So nah am Meer hatte ich eigentlich mit einer frischeren Brise gerechnet.

»Louise Schäfer? Manuel und Carlos Fernandez?« Eine Person mit blonden Haaren und weißem Poloshirt kommt auf mich zu. Erst jetzt bemerke ich die zwei anderen Jugendlichen, die offenbar mit mir ausgestiegen sind. Beide haben dunkelbraune Haare und sehen sich erstaunlich ähnlich – vielleicht sind sie Geschwister.

»Ja?«, frage ich vorsichtig, weil es irgendwie seltsam ist, von einer wildfremden Person mit Namen angesprochen zu werden. Obwohl ich natürlich weiß, dass mich ein Mitarbeiter des Internats abholen wollte.

»Ich bin Ole, willkommen in Salzbüttel! Bis zum Internat ist es noch ein kleines Stück, aber keine Sorge, wir haben eine Klimaanlage im Taxi.«

Ole lächelt uns an und breitet einladend die Arme aus. Manuel und Carlos wirken genauso überrumpelt wie ich. Offenbar sind wir die Einzigen, deren Erziehungsberechtigten keine Zeit hatten, uns ins Internat zu fahren.

Der Größere der beiden greift nach den Koffern und gibt seinem Bruder einen kleinen Schubs.

»Dejalo, Manu!«, beschwert sich der andere, der dann wohl Carlos heißt.

Und weil ich endlich aus dieser sengenden Hitze will, folge ich ihnen.

Während unsere Koffer über die unebenen Pflastersteine schlingern, verringere ich den Abstand zu Ole, bis ich direkt neben ihm laufe. Er ist kaum größer als ich und sieht nicht viel älter aus als Peter.

»Können Sie sich denn auch ausweisen?«, frage ich, weil Opa stets gesagt hat, dass man nicht einfach zu fremden Menschen ins Auto steigen soll. Ja klar, dieser Mann sieht wirklich aus wie ein Serienkiller.

Ole lacht. »Natürlich. Warte, hier. Das ist mein Internatsausweis. Ich bin für die Fahrdienste zur Schule zuständig. Alle anderen sind bereits gestern angereist, ihr drei seid die einzigen Nachzügler. Aber keine Sorge, die Willkommensfeier findet erst heute Abend statt.«

Als wir das dunkelblaue Auto erreichen, auf dem in Weiß das Logo des Internats prangt, öffnet Ole den Kofferraum und wuchtet unser Gepäck ins Innere. Währenddessen hat Manuel sich bereits auf den Beifahrersitz fallen gelassen, weswegen ich mich auf die Rückbank neben Carlos setze. Er lächelt mir schüchtern entgegen, was ich erwidere. Immerhin kann ich sehr gut nachvollziehen, wie er sich gerade fühlt.

»Und? Aufgeregt?«, fragt Ole, während er ausparkt und auf die nächste Straße fährt. Am liebsten würde ich mir wieder die Kopfhörer aufsetzen und ihn ignorieren, aber das wäre unhöflich.

Da die beiden anderen kein Wort von sich geben, erbarme ich mich und antworte ausweichend: »Ein bisschen.«

»Braucht ihr nicht. Das wird die beste Zeit eures Lebens, glaubt mir! Ich wollte früher selbst immer auf das Internat, aber hab’s nur auf die Gesamtschule in der Nachbarstadt geschafft, tja, jetzt mache ich hier mein Praktikum und gehöre doch irgendwie dazu. Cool, oder?«

Ole gehört definitiv zu der Sorte Mensch, die alles positiv sieht, viel redet und ständig ein Lächeln im Gesicht hat. Wir könnten also nicht unterschiedlicher sein.

»In fünf Minuten sind wir da. Ich fahr euch direkt zur Anmeldung, da kriegt ihr eure Stundenpläne und die Zimmerschlüssel. Außerdem wird euch das Gelände gezeigt. Ein Junge aus der Elften zeigt euch eure Räume und eine Mitschülerin führt dich herum, Louise. Alles klar so weit? Ihr seid so ruhig.«

»Alles bestens«, presse ich hervor, während ich versuche, meine zitternden Hände zu beruhigen.

»Geht klar«, erwidert Manuel und fährt sich durch die braunen Haare. Er will anscheinend besonders cool wirken, aber ich kaufe ihm das nicht ganz ab.

Ole bemerkt wohl, dass uns nicht nach Reden zumute ist, denn er drängt uns nicht weiter, sondern schaltet stattdessen das Radio ein, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Auf dem mir unbekannten Sender wird gerade eine Wetterwarnung für heute Nacht ausgesprochen. Ein Hitzetief sorge für ein Gewitter, das sich vor allem in Küstennähe stark zeigen würde.

»Keine Angst, das Internat hat dicke Mauern, da kommt euch so ein Gewitter höchstens vor wie ein laues Lüftchen.«

»Ich hab keine Angst«, kommt es direkt von Manuel. Ich verkneife mir ein Schnauben und antworte stattdessen genauso cool wie er: »Ich mag Gewitter eigentlich.«

Ole grinst mir im Rückspiegel zu und reckt einen Daumen in die Höhe.

»Gute Einstellung. Hier oben ist das Wetter immer etwas rauer. So, da wären wir.«

Er biegt mit dem Auto in eine sandige Einfahrt ab, die rechts und links von Buchsbäumen gesäumt wird. Heilige Pantoffelritter, was ist denn das?

Vor mir erhebt sich ein riesiges Schloss aus hellbraunem Sandstein und wirft seinen Schatten auf die umliegenden Parkanlagen. Natürlich habe ich im Internet und in den Infobroschüren bereits jede Menge Bilder des Gebäudes gesehen, aber die Realität übertrifft sie alle noch einmal bei weitem. Das Schloss hat mehrere Türme, die mit schwarzen Spitzdächern versehen sind, gut hundert blankpolierte Fenster, in denen sich der blaue Himmel spiegelt und ein ausladendes schwarzes Eingangstor, vor dem Ole nun den Wagen parkt und darauf wartet, dass uns die Tür geöffnet wird.

Er meldet uns über ein Walkie-Talkie an, was mir dann doch etwas altertümlich vorkommt, aber irgendwie auch zum Charme dieses Schlosses passt. Als die Flügeltüren automatisch aufschwingen und wir durch den Torbogen fahren, erkenne ich das Internatswappen, das in den braunen Stein gehauen wurde. ISM – Drei Buchstaben, die ineinander verschlungen sind und als Abkürzung für »Internat Schloss Mare« stehen. Darunter befindet sich eine steinerne Welle.

»Willkommen in Schloss Mare«, sagt Ole feierlich und parkt den Wagen im Innenhof.

INTERNAT SCHLOSS MARE

Es sind zu viele Eindrücke auf einmal, weswegen ich mich auf das Wesentliche konzentriere: Im Innenhof, der ungefähr die Größe eines kleinen Fußballfeldes hat, schlendern einige Jugendliche in Grüppchen umher. Ich erkenne mehrere Türen, die wahrscheinlich ins Innere des Schlosses führen, und ein großes Tor gegenüber der Schwingtür, durch die wir gerade gefahren sind. Diese halbrunde Öffnung zieht meinen Blick wie magisch an, denn hinter diesem Tor scheint nichts zu sein. Nichts – außer das Meer. Ich will aussteigen und darauf zulaufen, doch Ole holt mich in die Realität zurück.

»Da vorne links findet ihr das Sekretariat. Es ist die zweite Tür, die mit dem weißen Schild. Ich trag in der Zeit schon mal euer Gepäck rein.«

»Danke«, ist das Einzige, was die Jungs und ich herausbekommen.

Ole öffnet uns galant die Autotüren, und meine dreckigen Sneaker berühren zum ersten Mal Internatsboden. Das Gras, auf dem er geparkt hat, fühlt sich weich und angenehm an. Fast wie zu Hause.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Manuel und Carlos bereits auf das Sekretariat zugehen.

Also gut. Dann wollen wir mal. Ich versuche, die Blicke auszublenden. Als die Neue

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: