21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

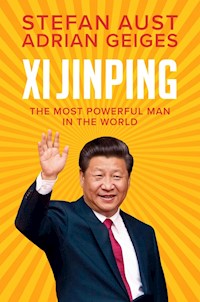

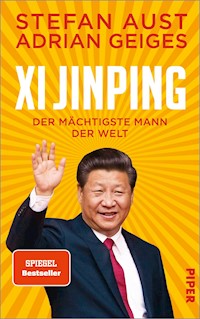

China zwischen Weltmacht und Diktatur – die erste umfassende Biografie über den großen Unbekannten an der Spitze. Wer China verstehen will, muss Xi Jinping kennen. Die Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges liefern mit ihrer Biografie eine brillante Analyse über Macht, Personenkult und Alleinherrschaft. Kommunismus als Motor für den Status als globale Wirtschaftsmacht. Autokratie mit einem dünnen Anstrich demokratischer Freiheit. Internationale Politik der Öffnung und nationale Kontrolle durch Überwachung. Das moderne China verdankt seinen wirtschaftlichen und politischen Erfolg einem zutiefst widersprüchlichen System. An dessen Spitze vereint Xi Jinping faktisch alle Macht in sich. Doch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Staatspräsident Chinas wirkt nicht wie ein Diktator, China nicht wie eine Diktatur. Stefan Aust und Adrian Geiges nähern sich mit "Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt" erstmals umfassend der schleierhaften Figur des chinesischen Staatspräsidenten. In akribischen Recherchen sezieren die Autoren das brillant inszenierte Image eines Politikers, der der Autokratie China das Gesicht einer weltoffenen Nation verleihen will – und damit durchkommt. Wo kommt er her, was hat er vor – und was sollten wir von China erwarten? Als renommierte Top-Autoren begeben sich Aust und Geiges auf eine biografische Spurensuche, die nicht nur den Werdegang Xi Jinpings nachzeichnet, sondern Chinas Politik der vergangenen Jahrzehnte bis in die Gegenwart analysiert. So wird aus einer Politiker-Biografie eine fundierte Prognose über die neue Weltmacht im Zeichen des Kommunismus. Packend und faktenreich geschrieben: Das neue Standardwerk über internationale Politik Pünktlich zum 100. Jahrestag der Kommunistische Partei Chinas stellt "Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt" auch unbequeme Fragen an der Einstellung der Staatengemeinschaft zum Geschehen in China. Die Biografie erhellt so Zusammenhänge, die sonst hinter Schlagzeilen und medialen Ablenkungsmanövern verschwinden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images und Shutterstock.comKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

»Die Wahrheit in den Tatsachen suchen« ...

Was juckt es uns, wenn in China ein Sack Reis umfällt?

»Die Wahrheit in den Tatsachen suchen« ...

… ist ein Satz aus dem Han Shu, einem chinesischen Geschichtswerk, das im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstand. Er wurde von Mao Zedong benutzt, dem Gründer der Volksrepublik China, und dann wieder von Deng Xiaoping, der damit seine Reformpolitik begründete. So wird das Zitat inzwischen meist Deng Xiaoping zugeschrieben.

»Die Wahrheit in den Tatsachen suchen« – daran haben auch wir uns gehalten bei den Recherchen über den heutigen chinesischen Führer Xi Jinping. Dem Buch liegt keine politische Agenda zugrunde. Weder gab es Einfluss vonseiten der chinesischen Regierung, noch betreiben wir »China-Bashing«. Mit diesem unpräzisen Begriff wird oft einer kritischen Darstellung der Kommunistische Partei Chinas unterstellt, sie sei gegen China oder gar gegen die Chinesen gerichtet.

Es geht auch nicht um eine Parteinahme für oder gegen Xi Jinping. Wir wollen ihn – soweit möglich – darstellen, wie er ist. Dabei stützen wir uns auf seine Reden, die verfügbaren Quellen über seine Lebensgeschichte und seine Politik und auf unsere eigenen Interviews und Reportagen in und über China. Das Urteil über den zurzeit mächtigsten Mann der Welt sollten Sie sich selbst bilden.

Was juckt es uns, wenn in China ein Sack Reis umfällt?

Spätestens seit Corona wissen wir es

30. Dezember 2019, Zentralkrankenhaus der chinesischen Stadt Wuhan: Die Ärztin Ai Fen, Leiterin der Notaufnahme, öffnet einen Bericht, den sie mit Ungeduld erwartet hat. Er kommt aus Peking, vom Labor CapitalBio. In den letzten Wochen hat es in ihrem Krankenhaus mehrere Fälle mit unerklärlichen Fiebersymptomen und Lungenbeschwerden gegeben, bei denen normale Behandlungen nicht wirkten. Jetzt sind die Testergebnisse eines Patienten da. Ai Fen zuckt zusammen, als sie den Befund liest: »SARS-Coronavirus«. Sie umkreist die beiden Wörter mit einem Rotstift, fotografiert sie mit ihrem Handy und schickt das Bild an die anderen Ärzte im Krankenhaus. »Mir brach vor Angst der kalte Schweiß aus«, erzählt sie.[1] Die SARS-Pandemie 2002/2003 hat weltweit 774 Menschen getötet.[2] Droht sich das jetzt zu wiederholen? Ai Fen ruft ihre Kollegen dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, und lässt die Gesundheitsbehörden informieren – tut also das, worin sie ihre Pflicht als Ärztin sieht.

Gedankt wird ihr dafür nicht, stattdessen wird sie vorgeladen, vor das Disziplinarkomitee des Krankenhauses. »Wie können Sie ohne Parteidisziplin Gerüchte verbreiten«, schreit der Leiter sie an. Die Ärztin muss sich verpflichten, alle 200 Kollegen zu drängen, die Information geheim zu halten. Sie soll alle einzeln treffen oder mit ihnen telefonieren, auf keinen Fall mailen oder chatten, damit keine weiteren Spuren entstehen. »Nicht einmal Ihrem Mann dürfen Sie etwas sagen!« Sie hält sich daran und sagt ihm an diesem Abend nur: »Falls mir ein Unglück zustößt, pass gut auf unser Kind auf.« Es ist nur ein Jahr alt. Erst Wochen später wird ihr Mann verstehen, wovon sie gesprochen hat.[3]

Heute fragt sich Ai Fen, wie viele Menschen hätten gerettet werden können, in Wuhan, in China und auf der ganzen Welt, wenn sie sich damals nicht gefügt hätte. Dabei hat ihre Warnung dazu beigetragen, dass sich die Nachricht weiterverbreitet. Denn über sie erfährt auch Li Wenliang davon, Augenarzt auf der dritten Etage des Zentralkrankenhauses. Er tauscht sich mit sieben ehemaligen Studienkollegen regelmäßig in einer Gruppe auf WeChat aus, dem chinesischen Gegenstück zu WhatsApp. Dort leitet er die Information weiter, die er gerade bekommen hat. Sieben Personen, eine vergleichsweise kleine Öffentlichkeit. Doch groß genug für die chinesische Regierung – nicht um jetzt etwas gegen das Virus zu unternehmen, sondern um Li Wenliang und seine Studienfreunde auf eine Polizeiwache vorzuladen. Den Internet-Zensoren entgeht praktisch nichts.

In Wuhan steht die jährliche Tagung des Scheinparlaments bevor, ein Jubelereignis, das man nicht durch schlechte Nachrichten stören will. Mit roter Tinte müssen die Vorgeladenen ihre Fingerabdrücke auf eine Unterlassungserklärung setzen. »Wir warnen Sie ernsthaft«, sagt der Polizist, der das Verhör leitet. »Wenn Sie nicht lockerlassen, impertinent bleiben und sich weiter an illegalen Aktivitäten beteiligen, wird das Gesetz Sie bestrafen.«[4]

Dabei ist der Arzt Li Wenliang alles andere als ein Dissident. An seinem Arztkittel trägt er das Abzeichen der Kommunistischen Partei, Hammer und Sichel auf rotem Grund. In seinem Blog hat er die demokratischen Proteste in Hongkong verflucht.[5]

Es folgen Wochen, in denen sich das neue Coronavirus ungehindert ausbreitet. Zwar lässt sich, unter anderem dank Li Wenliang, nicht mehr verschweigen, dass in Wuhan eine ungewöhnliche Krankheit umgeht. Die offiziellen chinesischen Medien behaupten aber, das Virus sei »kontrollierbar und eindämmbar«. Es rühre wohl von Fledermäusen her und sei »nicht von Mensch zu Mensch übertragbar«. Die Kommunistische Partei, die China regiert, möchte sich vor dem chinesischen Neujahrsfest nicht die Stimmung verderben lassen. Schließlich plant Wuhan am 20. Januar 2020 ein Festmahl für 40 000 Familien.[6] Dies wird das Superspreader-Event sein, durch das aus vereinzelten Krankheitsfällen eine Pandemie entsteht. Es wird nicht abgesagt, obwohl an ebendiesem 20. Januar Chinas führender Lungenspezialist Zhong Nanshan erstmals öffentlich erklärt: Das neuartige Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar – und bereits 14 Mitarbeiter des medizinischen Personals von Wuhan haben sich infiziert.[7]

Drei Tage später, in der Nacht auf den 23. Januar, riegelt Chinas Regierung Wuhan von der Außenwelt ab – eine Stadt mit mehr Einwohnern als Berlin, Hamburg, München und Köln zusammen. Am chinesischen Neujahrsfest gibt es dort bereits nichts mehr zu feiern (es richtet sich nach dem Mondkalender und fällt 2020 auf den 25. Januar).

»Das Gesundheitssystem der Stadt war diesem Ansturm von Patienten nicht gewachsen und stand kurz vor dem Zusammenbruch«, schreibt Fang Fang, die berühmteste Schriftstellerin der Stadt. »Das Neujahrsfest ist die Zeit, in der sich die Familien versammeln und allgemeine Feierstimmung herrscht. Doch nun irrten unzählige Erkrankte in eisiger Kälte durch Sturm und Regen in der Stadt herum, auf der vergeblichen Suche nach medizinischer Behandlung.«[8] Denn mit dem Lockdown stellt Wuhan den gesamten öffentlichen Verkehr ein, und die Mehrzahl der Bewohner besitzt kein Auto.

»Was hat der Präsident gewusst – und wann?«, ist eine Frage, die in den USA oft gestellt wird. Diese Frage richtet sich in diesem Fall auch an Chinas Präsidenten, Xi Jinping. Nach eigenen Angaben hat er bereits am 7. Januar vor dem Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei »Anforderungen für die Vorbeugung und Kontrolle des neuen Coronavirus« herausgegeben. Doch während sonst seine Reden meist veröffentlicht werden, ist das hier nicht geschehen. Quellen aus dem Umkreis der Parteiführung berichten lediglich, Xi Jinping habe verlangt, »die festliche Atmosphäre« vor dem chinesischen Neujahr nicht zu stören.[9]

Da Xi Jinping in China unantastbar ist als »Oberster Führer«, wie er offiziell genannt wird,[10] wird die Wahrheit vermutlich frühestens ans Tageslicht kommen, wenn er gestürzt oder gestorben ist. Umso wichtiger ist es, jetzt schon herauszufinden, wie dieser Mann tickt, der seit 2013 Staatspräsident der Volksrepublik China ist. Wichtiger aber noch: Seit 2012 führt er als Generalsekretär die Kommunistische Partei Chinas, die in der Volksrepublik über dem Staat steht.

China hat mit einer Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden deutlich mehr Einwohner als die Europäische Union, die USA und Russland zusammen genommen. Das Land ist bereits jetzt die Wirtschaftsmacht Nummer eins auf der Welt, wenn es nach dem kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt geht – 2014 überholte China die USA. Das ist ein gewaltiger Sprung nach vorn, denn seit 1872 standen die Amerikaner an der Spitze.[11]

Nicht in gleichem Maße gewachsen sind die Kenntnisse über China – und seinen Präsidenten. Das fängt bei scheinbaren Kleinigkeiten an. Deutsches Fernsehen, beste Sendezeit, Börse vor acht in der ARD: Moderator Markus Gürne, Leiter der ARD-Börsenredaktion beim Hessischen Rundfunk, spricht vom »chinesischen Präsidenten Jinping«. Im Chinesischen (wie übrigens auch in einigen anderen Sprachen) kommt der Familienname zuerst, er lautet in seinem Fall Xi, genauso wie Mao der Familienname von Mao Zedong ist. Den chinesischen Präsidenten Jinping zu nennen ist also in etwa so, als würde man von »dem amerikanischen Präsidenten Joe« oder »der deutschen Bundeskanzlerin Angela« sprechen.

Was Xi Jinping entscheidet, beeinflusst unser Leben unmittelbar, ob positiv oder negativ. Spätestens seit der Corona-Pandemie bestehen daran keine Zweifel mehr: Sie hat mehrere Millionen Menschen aus fast allen Ländern der Erde das Leben gekostet, die Weltwirtschaft in ihre tiefste Krise seit 1929 gestürzt, Existenzen und Lebensträume zerstört. »Was geht es mich an, wenn in China ein Sack Reis umfällt?«, hieß es früher. Heute kann es die ganze Welt erschüttern, wenn in China jemand hustet.

Die ersten Menschen, die in Wuhan an Covid-19 erkranken, arbeiten auf dem Huanan-Markt für Meeresfrüchte oder kauften dort ein. Auf solchen Märkten wird, so lautet ein chinesisches Sprichwort, alles verkauft, was schwimmen kann und kein Schiff ist, vier Beine hat und kein Tisch ist, fliegen kann und kein Flugzeug ist. Also keineswegs nur Meeresfrüchte, sondern beispielsweise auch Krokodile, Hunde, Bambusratten – und Fledermäuse. (Wegen Corona plant das chinesische Agrarministerium mittlerweile, Hunde und Fledermäuse aus der Liste essbarer Tiere zu streichen.)[12] Nur 300 Meter von dem Markt entfernt liegt das Wuhaner Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (WHCDC). In dessen Labor wird auch mit Fledermäusen gearbeitet. So entstand die Theorie, erkrankte Fledermäuse von dort seien auf den Markt gelangt, das Virus sei vielleicht sogar bei Experimenten im Labor entstanden. Auch könne sich ein Mitarbeiter bei einem Unfall infiziert haben und das Virus dann beim Einkaufen auf den Markt getragen haben. »Ich halte das für sehr unwahrscheinlich«, meint der Virologe Christian Drosten, Institutsdirektor an der Charité in Berlin und seit der Corona-Krise in Deutschland bekannter als ein Popstar. »Auch in den chinesischen Laboren wird gearbeitet wie bei uns, mit Schutzwerkbänken, wo die Zellkulturen in einem bestimmten Arbeitsbereich stehen. Und aus diesem Arbeitsbereich kommt keine Luft heraus. Und selbst wenn sie herauskommen sollte – stellen wir uns vor, ein Laborunfall passiert –, dann hat man immer noch eine Atemschutzhaube auf und atmet nur gefilterte Laborluft, wo kein Virus durchkommen kann.«[13] Allerdings ist Drosten Virologe und kein Sinologe, kennt also nicht unbedingt den manchmal laxen Umgang mit Vorschriften in China.

Viel hochkarätiger (und damit gefährlicher) als das Labor im WHCDC ist das Labor im Wuhan-Institut für Virologie (WIV), das aber weit außerhalb des Stadtzentrums liegt, 14 Kilometer vom Huanan-Markt für Meeresfrüchte entfernt. Die renommierte Fachzeitschrift Nature schrieb 2017 darüber: »Ein Labor in Wuhan steht kurz vor der Freigabe für die Arbeit mit den gefährlichsten Krankheitserregern … Einige Wissenschaftler außerhalb Chinas befürchten das Entweichen von Krankheitserregern und eine zusätzliche biologische Dimension zu geopolitischen Spannungen zwischen China und anderen Nationen. Chinesische Mikrobiologen feiern jedoch ihren Eintritt in den Elitekader, der befugt ist, mit den größten biologischen Bedrohungen der Welt zu kämpfen.«[14] Es ist das erste Labor mit dieser hohen Schutzstufe in China, was zusätzlich den Verdacht nährt, hier könne etwas schiefgelaufen sein. Nature zitiert Tim Trevan, Gründer des Unternehmens CHROME Biosafety and Biosecurity Consulting im US-Bundesstaat Maryland, der sagt, eine offene Kultur sei wichtig, um die Sicherheit von solchen BSL-4-Labors (biosafety level 4) zu gewährleisten. Er frage sich, wie dies in China, wo die Gesellschaft Hierarchien betont, möglich sein soll: »Die Vielfalt der Sichtweisen, flache Strukturen, in denen sich jeder frei äußern kann, und die Offenheit der Informationen sind wichtig.«[15]Nature fügte jedoch der Onlineversion dieses Artikels im Januar 2020 den Hinweis bei: »Viele Geschichten haben eine unbestätigte Theorie gefördert, dass das in diesem Artikel diskutierte Wuhan-Labor eine Rolle bei dem Ausbruch des Coronavirus spielte, der im Dezember 2019 begann. Nature kennt keine Beweise dafür, dass dies wahr ist; Wissenschaftler nehmen an, dass die wahrscheinlichste Quelle des Coronavirus ein Tiermarkt ist.«[16]

Eine andere Theorie verkündete der chinesische Außenamtssprecher Zhao Lijian auf Twitter: »Es könnte sein, dass die US-Armee das Virus nach Wuhan gebracht hat.«[17] Amerikanische Soldaten hatten als Sportler an den Militärweltspielen vom 18. bis zum 27. Oktober 2019 in Wuhan teilgenommen.[18]

Am 17. April 2020 beziffert Chinas Regierung die Zahl der Corona-Toten in Wuhan mit 3896.[19] Zu ihnen gehört auch der Arzt Li Wenliang, der den Mut hatte, die ihm bekannt gewordene Information über die Corona-Gefahr weiterzuleiten. Er wird nur 33 Jahre alt, hinterlässt ein Kind und seine schwangere Ehefrau. Posthum ernennt ihn die Kommunistische Partei, deren Mitglied er war, zum »Märtyrer«.[20] Lernt die Partei also aus den Fehlern? Sieht sie ein, was Li Wenliang wenige Tage vor seinem Tod sagte: »Eine gesunde Gesellschaft sollte mehr als eine Stimme akzeptieren.«[21]?

In dem eingangs zitierten Interview mit Ai Fen, der Leiterin der Notaufnahme im Zentralkrankenhaus von Wuhan, schildert sie, wie der Corona-Ausbruch vertuscht wurde. Das Interview wurde in China am 10. März 2020 online veröffentlicht, und zwar von der Zeitschrift Renwu (»Persönlichkeit«). Doch nach drei Stunden löschten es die Behörden. Da chinesische Internetnutzer mit solchen Praktiken vertraut sind, haben viele von ihnen einen Screenshot des Artikels erstellt und ihn in sozialen Netzwerken gepostet. Dabei veränderten sie ihn, fügten beispielsweise Emojis ein, um so die Zensur irrezuführen, die mit technischen Mitteln nach kritischen Beiträgen sucht.[22]

»Nur erfreuliche Nachrichten zuzulassen und unerfreuliche zu vertuschen, andere daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen, der Masse der Bevölkerung die Wahrheit vorzuenthalten, das Leben einzelner Personen zu missachten – dergleichen eingeübtes, gewohnheitsmäßiges Verhalten rächt sich für die Gesellschaft, beschert der Bevölkerung immenses Leid«[23], schreibt die Schriftstellerin Fang Fang in ihrem Wuhan Diary, das in China selbst nur online veröffentlicht und dort immer wieder zensiert wurde. »Ich habe keine Ahnung, ob dieser Eintrag die Leser erreichen wird«, schreibt sie an einer Stelle. »Es gibt keine Möglichkeit, sich gegen eine solche Sperrung zu wehren oder gar Anzeige zu erstatten.«[24]

Fang Fang ist keine Dissidentin. Kritik am allmächtigen Xi Jinping vermeidet sie. Ihre Romane erzählen vom Leben der kleinen Leute, das hat sie in China bekannt gemacht. Sie war Vorsitzende des Schriftstellerverbands der Provinz Hubei, was ihr einen gewissen Schutz verleiht. Doch fanatische Kommunisten, »Linksextremisten«, wie Fang Fang sie nennt, attackieren sie im Netz, oft mit obszönen und frauenfeindlichen Kommentaren. Die Zensoren löschen die seriösen Beiträge der Schriftstellerin, lassen aber die Beleidigungen stehen – im Sinne der »Sauberkeit des Internets«, so der offizielle Dienstauftrag der Zensurbehörde.

Viel schlimmer sind die Folgen für einfache Chinesen. Etwa für den Geschäftsmann Fang Bin (nicht verwandt mit Fang Fang) aus Wuhan. Als die Krankheit in seiner Stadt ausbricht, filmt er den neuen Alltag mit dem Handy und versucht die Videos ins Internet zu stellen. Sie zeigen überfüllte Krankenhäuser: Dutzende Hilfesuchende drängen sich an der Rezeption. Aus Platzmangel liegen Patienten auf fahrbaren Betten im Flur. Man hört, wie Menschen schluchzen und schreien. Er fragt eine junge Frau, die auf ihre Mutter starrt: »Wie geht es ihr?« Die Tochter antwortet: »Sie ist bereits tot.« In einem Kleinbus vor dem Krankenhaus sieht er mehrere Verstorbene in Leichensäcken. Sein letztes Video zeigt, wie fünf Polizisten versuchen, in seine Wohnung einzudringen. Sie wollten ihm »einige Fragen stellen«, sagen sie. Seit dem 9. Februar 2020 gibt es kein Lebenszeichen von Fang Bin mehr. Auch andere, die Videos gepostet haben, sind spurlos verschwunden, etwa der Rechtsanwalt Chen Qiushi.[25]

CoroNation heißt ein Dokumentarfilm des Künstlers Ai Weiwei, seine Bilder stammen von Bürgern in Wuhan, die für ihn mit Kameras unterwegs waren. Vor einem Krematorium hört man die Lautsprecherdurchsage: »Familienmitglieder der Verstorbenen mit den Personalausweis-Nummern, die mit 420111 und 420105 beginnen, bitte kommen Sie zur Tianxiao-Halle, und stellen Sie sich für die Formalitäten an.« Dutzende Angehörige sitzen auf Plastikhockern Schlange. »Wenn die Anführer von Wuhan die Stadt früher dichtgemacht hätten, würden nicht so viele verlorene Seelen herumwandern«, klagt eine junge Frau. »Wenn ein Vater oder eine Mutter stirbt, ist das Leben der Kinder ruiniert. Sie bleiben allein zurück. Mein Schwiegervater hätte nicht sterben müssen. Das Missmanagement der Regierung hat ihn getötet. Es gibt hier viele Fälle wie unseren. Manche konnten nicht einmal getestet werden. Sie wurden vielleicht gar nicht als Opfer des Coronavirus gezählt. Sie starben einfach so. Diese qualvolle Erfahrung haben wir gemacht. Wir durften uns nicht von unseren Angehörigen verabschieden. Als wir sie zum Quarantänepunkt brachten, wussten wir nicht, dass wir sie zum letzten Mal sahen. Mein Schwiegervater muss sehr verzweifelt gewesen sein, als er starb. Für unsere Generation, die diese Pandemie erlebt hat, bleibt dies als ein Schatten, der unsere Herzen für immer verdunkeln wird.«

Vor den Augen der Angehörigen pressen Mitarbeiter des Krematoriums Säcke mit der Asche von jeweils einem Toten zusammen, sodass sie in die Urne passt, was hier ein verzierter Holzkasten ist. Um den Kasten wickelt ein Mitarbeiter ein rotes Tuch, verknotet es und übergibt die Asche so dem Angehörigen.[26]

Einstiegsszene des Films ist eine Drohnenaufnahme des Hauptbahnhofs von Wuhan. Schnellzüge, viel moderner als die deutschen ICEs, sind da geparkt, weil sie wegen der Abriegelung der Stadt nicht fahren können.

Wenn man, um Ai Weiwei zu besuchen, im September 2020 von Hamburg nach London fliegt, fühlt man sich wie in einem Remake des Films. In den vorderen und hinteren Reihen der Eurowings-Maschine sitzen jeweils ein bis zwei Passagiere. Die mittleren Reihen sind ganz frei. Dann, auf dem Flughafen Heathrow gelandet, geht man durch nahezu menschenleere Gänge.

Da weicht die europäische Realität etwas vom chinesischen Film ab. Auch dort gibt es eine Flughafenszene, wie in Heathrow tragen auch hier alle Mundschutz. Doch in Wuhan ist es voll und laut. Wie bei einer Eröffnungszeremonie für die Olympischen Spiele ziehen Teams in jeweils einheitlichen Jacken ein, hinter Schildern mit dem Namen ihrer Provinz: eingeflogenes Pflegepersonal. Einheimische mit roten Armbinden stehen Spalier, klatschen und rufen im Sprechchor: »Willkommen Hebei! Danke Hebei!« – »Willkommen Sichuan!« – »Vorwärts Wuhan!« Man sieht im Film auch, wie so etwas bis ins Detail geplant wird: »Haltet es einfach, redet nicht zu viel«, schwört eine junge Funktionärin das Empfangskomitee ein. »Verbreitet keine negative Energie! Die Situation mit dem Virus braucht ihr gar nicht zu erwähnen. Sagt einfach ›danke, dass ihr da seid‹. Stellt ihnen im Bus ein bisschen die Sehenswürdigkeiten vor, um sie zu beruhigen. Manche von denen besuchen noch die Krankenschwestern-Schule. Das sind noch Kinder, deshalb müsst ihr sie aufmuntern.«

Bei uns geht es nach Heathrow, um von dort mit dem Mietwagen nach Cambridge zu fahren, wo Ai Weiwei mittlerweile wohnt, nachdem er einige Jahren in Berlin gelebt hat. Cambridge, wo die gotischen Universitätsgebäude Kathedralen gleichen, scheint wie ein unwirklicher Ort für eine solche Begegnung. Doch immerhin haben am Trinity College hier auch Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt und John Cairncross studiert. Sie wurden in den 1930er-Jahren als »Cambridge Five« vom damaligen sowjetischen Geheimdienst NKWD angeworben und brachten es in dessen Auftrag bis in die Spitzen des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5.

Das University Arms Hotel ist von außen nicht als solches zu erkennen und wirkt eher wie ein historisches Theater. »Es ist bizarr, das in dieser Umgebung zu sagen«, meint Ai Weiwei in der Bibliothek des Hotels. »Aber in meiner Jugend haben wir den Satz des Vorsitzenden Mao gelernt: Die Revolution braucht nur zwei Instrumente, das Gewehr und den Stift, also die Gehirnwäsche. Die Leute werden dir folgen, weil sie keine andere Information haben.« Nichts anderes sei in Wuhan geschehen. »Eine Information wird erst dann zur echten Information, wenn die Partei entscheidet, sie preiszugeben.«

Nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus entlässt die chinesische Führung einige ihrer Spitzenfunktionäre in der zentralchinesischen Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört. Ein Bauernopfer, meint die Schriftstellerin Fang Fang: »Das Verhalten der Wuhaner Beamten entspricht dem Verhalten des durchschnittlichen chinesischen Funktionärs. Sie sind in keiner Weise schlechter als andere Beamte, sie haben einfach nur Pech gehabt. Beamte halten sich seit jeher an schriftliche Anweisungen; sobald die ausbleiben, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Hätte sich das Gleiche zur selben Zeit in irgendeiner anderen Provinz ereignet, hätten sich die dortigen Funktionäre auch nicht besser verhalten. Es sind die üblen Folgen der Negativauslese in der Beamtenschaft, des leeren, politisch korrekten Geschwätzes und der Missachtung von Tatsachen, die üblen Folgen des Verbots, die Wahrheit auszusprechen, die Verhinderung der Medien, den wahren Sachverhalt zu berichten, was wir jetzt auszubaden haben.«[27]

Für den Lockdown, der dann auf die Welt zukommt, liefert China die Vorlage, die in fast allen Ländern mehr oder weniger streng kopiert wird. Peking in den ersten Monaten des Jahres 2020: Es herrscht Maskenpflicht, auch auf der Straße. Um jeden Wohnkomplex sind Absperrungen errichtet. Neben einem Heer von Polizisten wachen die Sicherheitsleute der Hausverwaltungen und die Aktivisten der Nachbarschaftskomitees, Freiwillige mit roten Armbinden. Sie fungieren jetzt als Gesundheitspolizei, kontrollieren jeden, der ins Haus will, mustern die Passierscheine, schreiben die Namen von Bewohnern und Besuchern in Listen, halten ihnen Fieberthermometer an die Stirn, um die Temperatur zu messen.

In den folgenden Wochen wird das System perfektioniert. Jeder muss eine App hochladen, die den Behörden Zugang zu den Ausweisdaten und zur Handynummer verschafft. Über sie wird ein Bewegungsprofil erstellt. Jede Covid-19-Infektion muss gespeichert werden. Eine digitale Karte auf dem Handy zeigt an, wo sich Kranke befinden. Wer ein Gebäude betritt, muss den QR-Code scannen. Zeigt die App einen weißen Haken in einem grünen Kreis an, darf man passieren. Ist man ein bestätigter Fall von Covid-19, leuchtet sie rot. Wer die Stadt verlässt, wird automatisch zum Quarantänefall, auf der App gelb angezeigt. Bei Rot oder Gelb darf man keinen Supermarkt betreten und in manchen Fällen nicht einmal die eigene Wohnung.[28] Schöne neue Corona-Welt.

Bei den Kontrollen geht es nicht nur darum, das Virus einzudämmen. Ein chinesisches Regierungsdokument listet als mögliches Verbrechen in Corona-Zeiten, neben dem Horten von Gesichtsmasken und dem illegalen Handel mit wilden Tieren, »die bösartige Erfindung von Informationen über die Epidemie, die gesellschaftliche Panik auslöst und die gesellschaftliche Ordnung stört, besonders wenn sie Partei und Regierung bösartig angreift und die Gelegenheit nutzt für eine Subversion der Staatsmacht oder den Sturz des sozialistischen Systems«.[29]

Währenddessen breitet sich das Virus in der ganzen Welt aus. Der nächste Hotspot ist Italien. Zunächst kommt ein Verdacht auf, der naheliegt: In Orten wie Prato in der Toskana sind seit den 1980er-Jahren viele Chinesen eingewandert. Sie haben dort ein kleines China aufgebaut, mit Textilfabriken, in denen die eigenen Landsleute arbeiten, mit Straßen, in denen alle Restaurants und Läden chinesisch sind und in denen fast nur Chinesisch gesprochen wird. In Prato etwa leben nach offiziellen Angaben 25 768 Chinesen. Somit ist mindestens jeder zehnte Einwohner dort ein Chinese, wahrscheinlich noch deutlich mehr, da sich viele Chinesen dort illegal aufhalten. Haben sie, mit ihren fortbestehenden Kontakten in die Heimat, das Virus eingeschleppt? Und hat es sich in Italiens chinesischen Fabriken verbreitet, wo die Luft schlecht ist und die Arbeiter eng beieinanderhocken? Die Zahlen sprechen gegen diese Vermutung. In Prato ist die Infektionsquote mit 0,07 Prozent sehr klein im Vergleich zu anderen Regionen Italiens. In Bergamo hingegen, wo nur wenige Chinesen leben, erreicht die Infektionsquote 0,63 Prozent.[30]

Wer also hat das Virus nach Italien gebracht? Man weiß es nicht, der »Patient null« ist unbekannt. Das liegt möglicherweise an den Corona-Maßnahmen selbst. Italien stoppt als erstes europäisches Land Anfang Februar 2020 Direktflüge von und nach China. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Italien noch keinen einzigen Covid-19-Fall. Geschäftsleute aus dem wirtschaftlich starken Norden Italiens flogen dann über andere Länder – so ging der Überblick verloren.[31]

Trotzdem spielt die Chinesen-Hochburg Prato eine Rolle für das Coronavirus in Italien. Als es sich dort ausbreitet, werden in Prato die meisten Atemschutzmasken produziert. Zusätzlich kommen Masken aus der Volksrepublik China, während die anderen EU-Länder die Ausfuhr von Masken nach Italien verhindern, um sie selbst zu horten. Kurz darauf ergibt eine Meinungsumfrage: Die Mehrheit der Italiener nennt China als Italiens besten Freund – und Deutschland und Frankreich als seine größten Feinde.[32]

Als wir diese Zeilen schreiben, gibt es in China so gut wie keine Erkrankungen mit Covid-19 mehr, wenigstens nach den offiziellen Angaben. Währenddessen explodieren die Zahlen in den USA, wo Trump, der bei Ausbruch der Pandemie Präsident war, mit Ideen wie der, Patienten Desinfektionsmittel zu spritzen, irrlichterte. Deutschland verzeichnet, Stand Frühjahr 2021, siebzehnmal so viele Tote wie China – obwohl dort vielfach mehr Menschen leben. Und in Deutschland steigen die Zahlen weiter, derzeit aber nicht in China. Auch wenn die Statistiken der Länder aufgrund unterschiedlicher Zählweisen schwer zu vergleichen sind und sich die Volksrepublik nicht gerade durch Transparenz auszeichnet: Es ist unbestreitbar, dass Chinas harter Kurs gegen das neue Coronavirus erfolgreich war. »Die Stärke seiner Institutionen war der Schlüssel für Chinas Sieg«, jubelt die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua. »Unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas haben Menschen aller Schichten Hand in Hand mit Weisheit, Tatkraft und Moral gegen das Virus gekämpft … All das zeigt lebhaft die Überlegenheit des chinesischen Systems.«[33]

Ein Gefühl von Überlegenheit, das Xi Jinping die Ausländer spüren lässt – auch die ausländischen Unternehmer in China. Kaum einer von ihnen kennt das Land so gut wie Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Er lebt hier seit mehr als 30 Jahren. Als das Coronavirus in China so gut wie verschwunden ist, in Deutschland aber noch umgeht, erreichen wir ihn per Zoom in Peking. Er klagt über die ungleiche Behandlung: »Während 120 000 Chinesen mit Aufenthaltserlaubnis für Deutschland hin- und herreisen können, hängen unsere Leute, die während der Ferien zum chinesischen Neujahr ausgereist sind, seit Monaten im Ausland fest, weltweit ebenfalls etwa 120 000 Menschen – obwohl sie hier auch noch fleißig Steuern bezahlen.« Ihre Visa wurden pauschal für ungültig erklärt, und es ist sehr schwer, neue zu bekommen.

Als die Epidemie ausbrach, kam es in Europa und den USA zu rassistischen Attacken gegen Chinesen und andere Asiaten. Jetzt hat sich das umgekehrt: Viele Chinesen sehen Ausländer pauschal als Überträger von Viren. Die von Wuttke geleitete Europäische Handelskammer berichtet in ihrem European Business in China Position Paper 2020/2021 von Diskriminierung. So verweigerten im Frühjahr 2020 in der Volksrepublik manche Restaurants und Bars Ausländern den Zutritt. Noch schlimmer als die Europäer trifft es Afrikaner, die in China leben. Insbesondere in der Stadt Guangzhou wurden Menschen wegen ihrer Hautfarbe aus Hotels und sogar aus ihrer eigenen Wohnung geworfen, nachdem dort einige Covid-19-Infektionen bei Nigerianern festgestellt worden waren.

Um die Welt gehen Bilder, wie in Wuhan innerhalb von wenigen Tagen Krankenhäuser aus dem Boden gestampft werden. Nach 76 Tagen öffnet Chinas Führung Wuhan wieder. Selbst Fang Fang, die kritische Schriftstellerin, schreibt: »Die Durchschlagskraft der Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie, die Organisation der Quarantäne und andere Vorkehrungen in der späteren Phase waren tatsächlich äußerst effektiv.«[34]

Auch der deutsche Star-Virologe Christian Drosten sieht das so: »In China wird nicht gefragt, ob jemand da seine Freiheits- und Individualrechte eingeschränkt sieht. Das wird einfach gemacht. Ohne dass ich das jetzt werten will, ich kann nur sagen: Das hat sicherlich für die Epidemiologie für die Verfolgung eine durchschlagende Kraft.«[35]

Was stimmt jetzt: Hat Chinas System die Welt mit Coronaviren verseucht? Oder rettet China die Welt? Einige haben sich bereits entschieden. Als ein chinesisches Flugzeug drei Millionen Atemschutzmasken und 86 Beatmungsgeräte nach Ungarn bringt, fährt Ministerpräsident Viktor Orbán persönlich zum Flughafen und erklärt: »Das ist beeindruckend!«[36]

Bei einer ähnlichen Aktion küsst Serbiens Präsident Aleksandar Vučić die chinesische Flagge und sagt: »Ich glaube meinem Freund und Bruder Xi Jinping. Das einzige Land, das uns helfen kann, ist China.«[37]

Doch viele im Westen sehen das anders, auch wenn sie nicht im Verdacht stehen, mit Trump zu sympathisieren, der von einem »China-Virus« spricht. Etwa Madeleine Albright, in Prag geborene säkulare Jüdin, deren Familie erst vor den Nazis und dann vor den Kommunisten fliehen musste. Unter Bill Clinton diente sie als US-Außenministerin. Gemeinsam mit dem Welt-Kollegen Martin Scholz sprechen wir mit ihr per Zoom, als ihre Autobiografie Die Hölle und andere Reiseziele erscheint. »China hat es vermasselt«, sagt sie. »Das beginnt damit, wie China über das Virus kommuniziert hat und wie es mit seiner eigenen Bevölkerung umgegangen ist, beispielsweise jenem Arzt, dem es nicht erlaubt worden war, über die Corona-Gefahr zu sprechen. Ich finde nicht, dass China dafür noch Anerkennung bekommen sollte. Demokratien können mit dieser Pandemie fertigwerden, vorausgesetzt, sie haben eine politische Führung, die versteht, dass man wissenschaftliche Fakten berücksichtigen muss. Beispielsweise, dass ein Virus keine Grenzen kennt, dass man mit anderen Ländern kooperieren muss, um es in den Griff zu bekommen. Die Frage ist nicht, ob Demokratien oder autoritäre Regimes das besser lösen. Es geht um Kompetenz versus Inkompetenz. Ich fände es grundfalsch zu behaupten, Diktaturen wären effizienter in der Bekämpfung dieser Pandemie. Dafür haben wir in der Geschichte zu oft erlebt, was passiert, wenn Länder zu Diktaturen werden.«

Aber zeigt das Beispiel China nicht, dass eine Diktatur eher fähig ist als demokratische Länder, mit einer solchen Pandemie umzugehen?

»Es gibt doch Demokratien, die diese Pandemie gut bewältigt haben«, entgegnet Albright und denkt dabei etwa an Neuseeland und Taiwan.

»Ich bewundere diese Effizienz«, sagt hingegen Ai Weiwei über den chinesischen Kampf gegen das Coronavirus. Für ihn sei sein Dokumentarfilm eine Fallstudie gewesen. Obwohl er sein Land so gut kenne, habe er gespannt beobachtet, wie es mit dieser Notlage umging. »China ist das einzige Land, das auf einen Schlag stillstehen oder eine Kehrtwendung vollziehen kann. Von der Nummer eins, Xi Jinping, bis zum letzten Dorf handeln alle einheitlich. Und sie bewegen sich dabei wie ein Akrobat, der flugs seine Position verändert, ohne sich die Knochen zu brechen.«

Lenin habe davon gesprochen, die Imperialisten würden aus wirtschaftlichen Gründen den unterdrückten Völkern die Fertigkeiten beibringen, die diese dann nutzten, um sie zu besiegen. So ginge es dem Westen nun mit China: Berauscht von dem riesigen Markt, habe er seine Technologie mit den Kommunisten geteilt. »Jetzt lacht China über den Westen. Denn es hat die gleiche Technologie, kann sie aber besser anwenden. Die Führung fällt simple, klare Entscheidungen, begründet sie mit ›hier geht es um das Leben‹, und keiner kann Nein sagen.«

Nach den Corona-Bestimmungen füllten Deutsche in Kneipen Zettel aus, hygienisch unvernünftig alle mit demselben Kugelschreiber, und gaben dabei zum Teil falsche Namen an. In China hingegen weist man sich überall kontaktlos mit dem QR-Code der Gesundheits-App seines Handys aus, die natürlich Pflicht ist. Da die Bewegungsprofile gespeichert werden, lassen sich Infektionsketten sofort und automatisch feststellen. In Deutschland telefonieren Gesundheitsämter den Kontaktpersonen der Infizierten hinterher – nur denen, die den Betroffenen bekannt sind, die zufälligen Begegnungen bleiben unerfasst. Im besten Fall werden die Gefährdeten nach einigen Tagen erreicht, in den meisten Fällen gar nicht. Die Volksrepublik hingegen nutzt mit Erfolg alle digitalen Möglichkeiten, um die Pandemie zu bekämpfen. Gleichzeitig nutzt sie so die Pandemie, um die digitale Diktatur zu perfektionieren. Ai Weiwei erzählt das Beispiel eines befreundeten Künstlers: »Die Behörde versuchte ihn zu erreichen, doch er hatte sein Handy abgestellt. Darauf riefen sie einen fremden Mann an, der im Bus zufällig neben ihm saß: ›Reichen Sie das Telefon mal an Ihren Sitznachbarn.‹«

Das neue Coronavirus hat Xi Jinping die Chance für ein einzigartiges Experiment gegeben. Es hat China stabilisiert – und den Rest der Welt in den Ruin gestürzt. Als der Westen von Lockdown zu Lockdown dümpelt, feiern Jugendliche in chinesischen Discos wieder eng beieinander, erreicht die Zahl der Kinobesucher dort Anfang 2021 ein Allzeithoch.[38]

Er selbst, betont Ai Weiwei, lebe gerne hier in Cambridge, wo ihm keine 18 Jahre Gefängnis drohen, zu denen 2020 das langjährige KP-Mitglied Ren Zhiqiang verurteilt wurde, Immobilienunternehmer, Blogger und Sohn des früheren chinesischen Vizehandelsministers. Er hatte Xi Jinping als einen »Clown« bezeichnet. »Aber ich bin sehr besorgt«, so Ai weiter, »ob diese Demokratie das überleben kann. Während China zehn Flughäfen baut, schafft Berlin nicht mal einen. Und jetzt, wenn er endlich fertig wird, fliegt keiner mehr.« Ist Corona ein Weckruf? »Ja, aber manchmal schlafen die Leute nach dem Klingeln wieder ein oder zertrümmern den Wecker.«

Die für ihn zuständigen Geheimpolizisten in Peking kennt Ai Weiwei persönlich. Schließlich standen sie Tag und Nacht vor seiner Tür, als er noch dort lebte. Seiner Mutter bringen sie Geschenke zu den Feiertagen. Man kennt sich, man respektiert sich. Das hängt auch damit zusammen, dass sich Ai Weiwei unzweideutig als Chinese versteht: »China ist meine Nation. Ich habe nie den Pass gewechselt, obwohl ich leicht die Staatsbürgerschaft eines westlichen Landes bekommen könnte. Ich bin nicht antichinesisch eingestellt.« Als sie von seinem Corona-Filmprojekt hörten, schickte ihm einer der Geheimpolizisten eine SMS: »Damit bereitest du uns einen so großen Ärger, als würdest du ein Loch in den Himmel schlagen.« Das Thema sei sehr sensibel, der Westen nutze das, um China zu beschuldigen.

Ai Weiwei schickte dem Geheimpolizisten die Doku. Und bekam eine neue SMS von ihm: »Bruder! Ich habe den Film gesehen, er ist ziemlich gut. Durch einige normale Menschen, die während der Epidemie arbeiten und leben, spiegelt sich die wahre Situation der einfachen Menschen wider, wie sie auf die Epidemie reagieren. Gleichzeitig zeigt er die ideologischen Unterschiede in Bezug auf Überwachung, Stabilität und Pflege, die in unserem Land einzigartig sind.«

Ai Weiweis CoroNation ist auf dem Videoportal Vimeo zu sehen. Der Künstler hat diesen Weg gewählt, nachdem Amazon und Netflix den Film abgelehnt hatten. Auch die Filmfestivals von Venedig, Toronto und New York wollten ihn nicht zeigen – wie Ai Weiwei meint, aus vorauseilendem Gehorsam, um Schwierigkeiten auf dem für sie wichtigen chinesischen Markt zu vermeiden. Sein Pekinger Geheimpolizist hat eine andere Theorie. In seiner SMS schreibt er weiter: »Ich persönlich denke nicht, dass das wirtschaftliche Gründe hat. Vielmehr befürchten sie, dass das westliche Publikum in dem Film sieht, wie erfolgreich China die Epidemie bekämpft. Das steht in scharfem Kontrast zum westlichen Umgang mit Corona.«

Christopher Jahns, Professor für Wirtschaftswissenschaften und CEO der Berliner XU Group, befasst sich vor allem mit Digitalisierung. Er hat unter anderem an der renommierten Shanghaier Tongji-Universität unterrichtet. Im Oktober 2020 steckte sich der durchtrainierte Mann, zu dem Zeitpunkt knapp 51, mit Corona an – nicht in China, sondern in Deutschland. »Eine Erfahrung, die man nicht braucht«, sagt er uns. »Mit der Grippe ist das nicht zu vergleichen. Bei der Grippe hat man schnell Symptome, dann klingen sie langsam ab. Bei Covid hingegen hatte ich die ersten Tage ein paar Symptome, zum Beispiel wahnsinnig starke Gliederschmerzen, also wirklich sehr starke, und ich bin sonst nie krank. Dann erlebte ich einen progressiven Anstieg. Am sechsten oder siebten Tag wachte ich auf mit schon relativ großer Atemnot. Ich ließ mir dann im Krankenhaus die Lunge röntgen. Die schickten mich wieder nach Hause, ich musste nicht beatmet werden. Doch nach ein paar Treppenstufen musste ich stehen bleiben und mich ausruhen – und ich bin normalerweise Sportler. Wechselte ich ein paar Sätze mit jemandem, musste ich durchatmen. Das beunruhigt einen dann sehr, wenn man sieht, wie sich die Krankheit verschlimmert. Man denkt: Heute habe ich Atemnot, und morgen bin ich dann im Krankenhaus, weil ich beatmet werden muss. Das macht diese Krankheit so unberechenbar. Über zwei Wochen habe ich darunter gelitten.«

Es sei »zu 1000 Prozent« auf die starke Digitalisierung zurückzuführen, dass China so viel schneller aus der Corona-Krise herausgekommen ist als Deutschland. »Ich habe in chinesischen Metropolen vor 18 Meter hohen Bildschirmen gestanden, auf denen sehen Sie Energieverbrauch, Verkehrsströme, Wasserverbrauch, alles in Echtzeit digitalisiert«, berichtet er. »Wenn Sie diese Art von Intelligenz haben, können Sie leichter Stadtteile und Stadtbereiche isolieren, aber auch das Infektionsgeschehen nachverfolgen. Der große Nachteil aus unserer Sicht ist der gläserne Bürger – doch den können Sie in solchen Fällen ganz anders steuern. In Echtzeit auf Sekundenbasis kann man in China jemanden, der Covid-positiv war, registrieren und verfolgen. Und Erkrankte können in jeder Minute, wo auch immer sie in China stehen, über WeChat einen Arzt konsultieren und buchen, welchen auch immer sie brauchen.«

In Deutschland hat Jahns ganz andere Erfahrungen gemacht. Erst sechs Tage nach Meldung seiner Krankheit bekam seine Frau, die bei ihm zu Hause war, über die deutsche Corona-App 200 Kontakte mit einem Covid-positiven Patienten angezeigt. »Das Gesundheitsamt rief mich dann eine Woche nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist an. Ich war gerade in einer Telefonkonferenz, bat sie, mich um 17 Uhr anzurufen. Da sagte das Gesundheitsamt, um diese Zeit arbeiten sie nicht mehr. Und morgen sei alles ausgebucht. Die haben sich dann nie wieder bei mir gemeldet.«

Wenigstens hier kann man sich nicht mit Corona anstecken: Als wir Ende Oktober 2020 nach Berlin fahren, einen Tag bevor die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten den zweiten Lockdown verhängen, befinden sich außer uns nur noch zwei weitere Fahrgäste im Waggon der Deutschen Bahn. Es geht zu Sigmar Gabriel, dem ehemaligen Vizekanzler, ehemaligen Außen-, davor Wirtschafts- und noch davor Umweltminister. Wir treffen ihn in einem klassizistisch-barocken Bürgerhaus, in dem einst der deutsche Physiker und Chemiker Heinrich Gustav Magnus lebte und forschte. Heute sitzt hier die Atlantik-Brücke, ein Verein von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, der internationale Beziehungen fördert, besonders zwischen Deutschland und den USA. Gabriel leitet ihn. Bezogen auf die Kommunistische Partei Chinas und deren Generalsekretär Xi Jinping ist eins noch wichtiger: Von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

»Ich habe meine Rede gehalten, wurde gewählt und wollte runter vom Podium«, erinnert er sich an seinen ersten Tag als SPD-Vorsitzender. »Da stand der chinesische Botschafter, übergab mir ein Glückwunschschreiben des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas.« Das war damals noch Hu Jintao, erklärt aber, warum Gabriel später mehrfach die Möglichkeit hatte, dessen Nachfolger Xi Jinping zu treffen. Ende der 1970er-Jahre, in den Zeiten des chinesischen Reformers Deng Xiaoping und des deutschen Friedenskanzlers Willy Brandt, hatten die KP Chinas und die SPD Parteibeziehungen aufgenommen. »Gemessen an den Mitgliederzahlen ist das witzig – ich habe Xi Jinping gebeten, ob er nicht mal eine Million rüberschicken könnte, wir sind ja doch ein bisschen schwach auf der Brust derzeit«, scherzt der ehemalige SPD-Vorsitzende. Jedenfalls führte es dazu, dass er bei seinen Besuchen als Minister in Peking nicht nur, wie nach Protokoll üblich, seine Amtskollegen und den Premierminister traf, sondern auch Xi Jinping, von Parteichef zu Parteichef sozusagen.

Auf Sigmar Gabriels Eindrücke von Chinas oberstem Führer und dessen Politik werden wir in diesem Buch mehrmals zurückkommen. Über Xis Umgang mit dem Coronavirus meint er: »Anfangs war das natürlich katastrophal, man hätte sich viel ersparen können, wenn die Chinesen früher ihren Verpflichtungen nach der Weltgesundheitsorganisation WHO nachgekommen wären. Die Intransparenz am Anfang hat dazu beigetragen, dass die Welt relativ schutzlos gewesen ist. Klar haben sie später dann versucht, ein internationales medizinisches Unterstützungsprogramm auf den Weg zu bringen, sich als die großen Helfer zu präsentieren. China wendet Instrumente an, die wir in einer freiheitlichen Demokratie nicht anwenden können und auch nicht wollen. Aber natürlich muss man sagen, die haben es in der Tat geschafft, ihre Volkswirtschaft in relativ überschaubarer Zeit wieder in Gang zu bekommen, das ist schon wahr.«

Ist es den Chinesen gelungen, mit ihrem Lockdown in Wuhan das Virus auszurotten? »Das glaube ich nicht. Man muss fragen: Wissen wir alles? Wahrscheinlich nicht. Aber man wird wohl nicht umhinkommen zuzugeben, dass sie es weitgehend unter Kontrolle bekommen haben, das muss man, glaube ich, sagen.«

Was man auch sagen muss: Während sich die europäischen Länder zu Beginn des Jahres 2021 schwertun, ihre eigene Bevölkerung zu impfen, beliefert China mit seinen Impfstoffen Sinovac und Sinopharm Länder von Indonesien über die Türkei bis nach Chile. Xi Jinping leistet damit einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen die Pandemie – und baut gleichzeitig seine internationale Macht aus. So entschied sich beispielsweise Brasilien wohl wegen der chinesischen Hilfslieferungen, entgegen ursprünglicher Absicht China am Ausbau seines 5-G-Netzes zu beteiligen.[39]

Wie Xi Jinping durch seine Familiengeschichte geprägt wurde

Vom chinesischen Albtraum zum chinesischen Traum

Mit Xi Jinping hat Ai Weiwei mehr gemeinsam, als man denkt. »Wir gehören zur selben Generation, sind mit der Ideologie des Vorsitzenden Mao groß geworden.« Als 63-Jähriger ist Ai nur vier Jahre jünger als Xi. Doch die Gemeinsamkeiten gehen viel tiefer. Um sie zu verstehen, muss man sich ans Ende der 1930er-Jahre zurückversetzen, in den abgelegenen Ort Yan’an in 960 Metern Höhe auf einem Löss-Plateau. Yan’an war damals die Endstation der kommunistischen Guerillas auf ihrem Langen Marsch. »Ein kleiner Ort, ein bisschen so wie Cambridge hier«, sagt Ai, »jeder kannte jeden.« Und sie lebten alle da: der Chef der Guerilla-Truppe, ein gewisser Mao Zedong; der spätere Premierminister Zhou Enlai und der spätere Reformer Deng Xiaoping; Xi Zhongxun, der Vater von Xi Jinping; und der Vater von Ai Weiwei, Ai Qing. Zhou Enlai hatte den berühmten chinesischen Dichter nach Yan’an geholt, weil er ein großartiges Aushängeschild für die Kommunisten war, vergleichbar mit der Rolle von Bertolt Brecht für die DDR. Noch heute lernen chinesische Schulkinder Gedichte von Ai Qing auswendig. Als er 1996 starb, rezitierte Chinas langjähriger Premierminister Wen Jiabao eines dieser Gedichte auf der Beerdigung.

Das bewahrte Ai Qing aber nicht davor, zwischenzeitlich als »Rechtsabweichler« verurteilt und in das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang im äußersten Nordwesten Chinas verbannt zu werden. Dort ist Ai Weiwei mit ihm aufgewachsen. Er holt sein Handy aus der Tasche und zeigt ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das er digitalisiert und darin gespeichert hat: »Sehen Sie dieses schwarze Loch hier – da mussten wir jeden Tag reinkriechen, das ist die Höhle, in der wir fünf Jahre lang gelebt haben.« Doch er erinnert sich auch an einen angenehmen Moment. Auf einem Busbahnhof trafen sie zufällig das Mitglied der Parteiführung, das damals für Chinas Nordwesten zuständig war – keinen anderen als Xi Zhongxun, den Vater von Chinas jetzigem Präsidenten. Xi Zhongxun sah Ai Qing, ging auf ihn zu, fragte ihn nach seinem Befinden und sagte dann zum örtlichen Gouverneur, der hinter ihm stand: »Ai Qing ist mein Freund – behandeln Sie ihn anständig.«

Xi Jinping wird am 15. Juni 1953 in Peking geboren, in privilegierten Verhältnissen. Knapp vier Jahre vorher hat Mao Zedong hier die Volksrepublik China ausgerufen. Vater Xi Zhongxun kämpfte als Guerillaführer schon im Langen Marsch an der Seite Maos. Der Lange Marsch im Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und der nationalistischen Guomindang ist der Gründungsmythos des sozialistischen Chinas. 1934/35 legten 90 000 Rotarmisten 370 Tage lang zu Fuß mehr als 12 000 Kilometer zurück. Nur 8000 erreichten ihr Ziel.

So rückt Xi Zhongxun nach dem Sieg der Revolution in die oberste Führung auf und wird stellvertretender Premierminister. Auch seine Frau Qi Xin hat einen revolutionären Lebenslauf: Im Alter von nur 15 Jahren trat sie der Kommunistischen Partei bei. Während des Kriegs absolvierte sie die »Antijapanische militärische und politische Universität« und zog selbst in Kampfeinsätze. Jetzt unterrichtet sie an der Zentralen Parteischule der Kommunistischen Partei Chinas. Ihr gemeinsamer Sohn Xi Jinping gehört damit zum »roten Adel«. Er besucht eine Eliteschule nahe dem Kaiserpalast Zhongnanhai.

Alle Touristen kennen die Verbotene Stadt in Peking, den alten Kaiserpalast.[40] Reiseführer erzählen ihnen, dass dank der Revolution heute auch normale Bürger diesen Ort betreten dürfen. Was sie meist nicht erwähnen: Wenige Hundert Meter entfernt liegt Zhongnanhai, übersetzt »Mittlerer und Südlicher See«, ein Teil des Kaiserpalastes, der nach wie vor eine Verbotene Stadt ist. Hinter hohen Mauern wohnen und arbeiten die roten Kaiser von heute, teils in Gemächern der Kaiser von damals, teils in grauweißen Zweckbauten. Das ist die Umgebung, in der Xi Jinping seine ersten Kindheitsjahre verbringt.

Was bedeutet das für einen kleinen Jungen in einem Land, wo damals auf den Straßen Lautsprecher aufgestellt sind, aus denen täglich das Lied plärrt:

Der Osten ist rot,

die Sonne geht auf,

China hat Mao Zedong hervorgebracht,

er plant Glück für das Volk,

hurra, er ist der große Erlöser des Volkes!

Ende der Leseprobe