Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

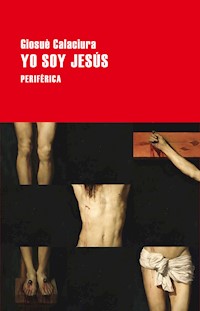

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

Desde hace veinte siglos se especula sobre los años oscuros de Jesús, aquellos que la Biblia no cuenta, desde su adolescencia hasta sus treinta años. Muchas veces esas hipótesis responden a una limitada perspectiva teológica: un Jesús embellecido por un destino que ya conocemos, ser el hijo de Dios. Pero ¿y si todo fuera a la vez más complejo y hermoso, más humano? ¿Y si el vía crucis de Jesús, como el de cualquier vida atenazada por el dolor, la desesperación y el abandono, hubiera comenzado mucho antes? Con una prosa soberbia, precisa y agria, y una imaginación profundamente emotiva, Giosuè Calaciura escribe la probable novela de formación de un antihéroe que a veces es un mendigo que alcanza la libertad a través de la desposesión, a veces un bufón y un cínico, el hijo abandonado por su padre, un Jesús enamoradizo que se prenda de las mujeres fuertes, de las repudiadas. A ratos evangelio apócrifo, a ratos leyenda mitológica y cuento de hadas, la novela nos presenta a un Jesús unamuniano, nietzscheano, algo nihilista, escéptico, incluso ateo; un Jesús que no pone la otra mejilla, que no sabe hacer milagros, que no cura las heridas y que recuerda a Telémaco, pero también a su padre, Odiseo, a Edipo y, cómo no, a Pinocho. Como en un eco mágico y solemne, los personajes de Yo soy Jesús son a la vez leyenda y desconocidos, nuevos y más vivos: María, el Bautista, Barrabás, Judas, Ana. En efecto, Calaciura trabaja como pocos allí donde historia e imaginación se unen para alumbrar una altísima literatura que devuelve el mensaje subversivo, y demasiado humano, de quien, lejos de ser Dios hecho hombre, fue un hombre vulnerable a quien se convirtió en Dios.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 181

Giosuè Calaciura

YO SOY JESÚS

TRADUCCIÓN DE MIGUEL ROS GONZÁLEZ

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: octubre 2022

TÍTULO ORIGINAL:Io sono Gesù

DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez

© 2021 Sellerio Editore, Palermo.

Publicado gracias a un acuerdo especial entre Sellerio Editore

y The Ella Sher Literary Agency

© de la traducción, Miguel Ros González, 2022

© de esta edición, Editorial Periférica, 2022. Cáceres

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-18838-53-8

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

CAPÍTULO UNO

Nací en Belén, hace treinta años. De niño, mi madre me contaba la noche legendaria de mi epifanía para hacer más llevaderos los largos viajes a lomos de la burra, cuando ya no le quedaban más maravillas que señalarme en el horizonte del desierto, ni animales, ni siluetas de rocas y piedras, y ni siquiera nubes que espolearan mi curiosidad con fantasías de rostros humanos, los de parientes que nunca había conocido y que ella me sugería, en medio de aquella aridez, para que me resultara más familiar el destino del exilio.

No disfrutábamos del don de una vida sedentaria. Errantes, perseguidos por peligros reales e incluso imaginarios, por los hombres y por la naturaleza, al menos hasta que cumplí cinco años. Mi madre me narraba mi primer amanecer para aliviar el dolor de la puesta de sol, que me causaba ataques de melancolía y arrebatos de llanto. Caía la noche y yo le pedía la mañana. Y, cuando empezaban a correr las lágrimas, ella comenzaba su relato. Me contaba mi propia historia para consolarme.

Tendría poco más de dos años: ése es el recuerdo más antiguo, aquélla fue la primera vez que mi madre intentó aplacar mi terror a la oscuridad refiriendo la magia de mi nacimiento. Susurraba sus palabras en medio de aquella tortura de viento y lluvia de una horrible noche egipcia que parecía no acabar nunca. Había aparecido el demonio del temor, con su oscuridad rugiente y sus truenos amenazadores, enseñando los rayos de sus dientes. Yo me aferraba a la tela de su vestido con los puños apretados; con cada trueno hundía la cabeza en el aroma de su axila. Cuanto más impenetrable era la oscuridad, más colmaba ella de estrellas, cometas y presagios la noche de mi natividad. Quién sabe qué más tejía en aquella tiniebla, qué pacto cerraba con Dios para que yo dejara de llorar de una vez por todas; qué promesa y qué sacrificio, qué planes tenía para mí aquella madre niña que apenas unos días antes jugaba con las muñecas que mi padre tallaba para distraerla de la incomodidad del viaje y los dolores de parturienta. ¿Les prometería también a las muñecas lo que no se puede prometer? ¿Les relataría también cuentos de reinos que no son de este mundo, de parentescos con soberanos celestiales que juegan a ser omnipotentes? Hasta sus muñecas con mirada de madera se quedaban heladas. A mi madre, que todavía jugaba a ser madre, le parecía verlas temblar y las calentaba envolviéndolas en su manto. En realidad, incluso a sus matrices vegetales, a esos senos de madera desbastada por el esfuerzo paterno, aquel peso les parecía insoportable.

Cuando el sonido de sus palabras no bastaba para frenar mi llanto –ni el de las muñecas, inaudible–, cantaba una preciosa nana sobre cachorros que, cada cual en su guarida, al calor del pelaje o de las plumas, tronara o lloviese, se dormían en la segura compañía de sus madres.

Aquel miedo infantil nunca me abandonó. Aún hoy, en estas noches ya maduras, sufro por el mismo terror a la oscuridad que me atenazaba de pequeño. Pero ya no soy el niño Jesús: no puedo consolarme hundiéndome en la axila de mi madre. Ya es mayor, casi anciana; también su olor es antiguo. Confunde épocas y fechas; ya no recuerda si íbamos o veníamos, el grado de parentesco, cuándo hice lo que hice o lo que habría tenido que hacer. Sobre aquello que no he hecho guarda silencio. Entre mi madre y yo flota, suspendida y tácita, la única verdad irremediable: sólo mi padre podría obrar el milagro de devolvernos la memoria. Pero mi padre ya no está; se marchó hace muchos años.

Sin memoria, sin confirmaciones, con el fin de tranquilizarme, consolarme y entender, me cuento mi nacimiento con las mismas palabras, cariñosas pero decididas, que pronunciaba mi madre para imponerse al fragor de la tempestad. Y puede que, tormenta a tormenta, haya ido añadiendo detalles de mi propia cosecha, como si yo también pudiera acordarme del milagro de aquella noche y tuviera un punto de vista particular, autónomo, libre de la mirada y del recuerdo de los adultos que me rodeaban: mi padre, mi madre, los pastores que traían mantas, leche y queso, los esclavos y las esclavas, e incluso las prostitutas y los animales, sujetos por el bocado o pastando en libertad. Y siguieron llegando, incluso reyes –me narraba mi madre– atraídos por quién sabe qué creencia en la reencarnación de dioses antiquísimos, quién sabe qué profecía y esperanza en una noche en el corazón del invierno. Si toda aquella gente se había reunido en las colinas de Belén, esperándome con ansiedad, ¿por qué no iba a poder mi madre acogerme con esa misma confianza?

Me contaba que traje una primavera precoz, de brotes y almendros floridos. Y ya no sé si fueron mis ojos u otros los que, aquella noche, contemplaron un maravilloso cometa en el cielo. Todo se confunde en una especie de vértigo. Pero es el único nacimiento que puedo contarme. En la única versión que conozco: la de mi madre. Ahora entiendo que todas las madres, no solamente la de Jesús, refieren a sus hijos su nacimiento como una fábula, el único milagro del que tenemos certeza, para que haber venido al mundo no resulte demasiado cruel en las feroces noches de tormenta. Y, a través del relato de mi epifanía, reconstruyo paso a paso el camino que me ha traído a este preludio del enésimo e insoportable amanecer: tengo treinta años; siento asco por las traiciones que he sufrido y me repugna la ausencia de todo rastro de justicia, entre los hombres y en la naturaleza. Mi única cualidad, saber moldear la madera según los rudimentos de mi padre –he heredado, por decirlo así, sus pocos útiles de trabajo, algunos oxidados: en los mangos, el largo uso dejó impresa la huella de sus manos, más grandes y fuertes que las mías, que son más tímidas–, y la capacidad de fabular y razonar siguiendo las escrituras de los textos sagrados y de las oraciones. Buena parte de mis tardes transcurría en la mesa de la cocina, al lado de mi madre. Tenía prohibidos todos los juegos, y ella me inculcaba, señalando aquellos símbolos, la disciplina de la lectura. Así aprendí, advirtiendo el dolor del tiempo que se consumía en la llama del ocaso.

Mi padre nunca me contó mi nacimiento. Escuchaba la versión de mi madre mientras se afanaba en que el esfuerzo se nos hiciera más llevadero, en taparnos con vellones de carnero, en avivar las brasas. Entraba y salía al ritmo del aceite que se gastaba en el candil. «¿Adónde va?», le preguntaba a mi madre. Y ella, contemplando la luz de la débil llama, me mentía: «A cortar leña».

En silencio, volvía a hundirme en la profundidad de su olor; me preguntaba cómo iba mi padre a elegir, arrancar y cortar la leña en la oscuridad de la noche, con un viento y una lluvia que empañaban la vista, con la voz gélida de Dios bramando con truenos y relámpagos de cólera contra todo y contra todos. En realidad, mi padre salía a hacer otra ronda de reconocimiento y de vigilancia, a tejer con su inquietud una telaraña de seguridad alrededor de la casa para que la única amenaza fuera la naturaleza.

Unos soldados nos buscaban. Venían del norte y no temieron cruzar las fronteras del faraón. Pero no nos encontraron. Mi padre, José, se había hecho un experto en borrar todo rastro de nuestro paso y de cada una de nuestras paradas. Cuando llegaba la hora de marchar de nuevo, de escapar, porque se habían visto soldados en las inmediaciones, él miraba dentro y fuera de mi camastro, en la era donde jugaba junto al hogar en el que, por las noches, me dormía entre los brazos de mi madre escuchando la relación de mi nacimiento; hasta en el pozo, donde me gustaba oír el clamor de las piedras, que tardaban en llegar al agua después de soltarlas. Buscaba los juguetes que yo iba perdiendo y que él había creado a partir de troncos y raíces: tallaba animales, leones y camellos, pero también gatos egipcios, ovejas y lobos, con el fin de que no me sintiera demasiado solo. La noche antes de marcharnos, buscaba uno a uno aquellos juguetes perdidos, abandonados porque mi madre me había llamado para la cena o la oración en la lengua de nuestros antepasados con el propósito de que no perdiera el acento y la cadencia. O porque los había dejado por ahí sin más, distraído por otra cosa, por el vuelo rasante de las grullas sobre los aguazales, en dirección al río; por las cigüeñas, que se perdían al otro lado de la frontera de los cañaverales, rumbo al mar. «Que no se te vuelvan a olvidar tus animales», me regañaba mientras yo los cogía, ya montado en la burra, listo para otro desplazamiento, otra huida. Me había cosido una bolsa para que los guardara todos juntos y no los perdiera en nuestros traslados. Más tarde comprendí que no quería dejar rastro del paso de un niño.

A mi madre y a mi padre les pedía hermanos y hermanas balbuceando ese deseo en la lengua de quien nos alojaba, pues pasaba los días descalzo en compañía de los niños del río y aprendía rápido, sobre todo imprecaciones infantiles que mis padres no entendían. Cuando nos llamaban a cenar, los demás niños volvían a sus casas agarrados de la mano: estaba claro que seguirían jugando y, merced a la complicidad del lecho fraternal, acabarían los cuentos y pasatiempos que se habían quedado en el aire. Entonces, cuando la oscuridad empezaba a aferrarme la garganta y a llevarme al borde de las lágrimas, les pedía un hermano o una hermana pequeña. No era un tema agradable. Mi madre hacía oídos sordos, intentaba hábilmente orientarme a deseos más urgentes y se alejaba para traerme agua. La oía dar largas vueltas por la casa, perdiendo el tiempo con la esperanza de que se me olvidara pronto aquel capricho, de que me durmiera. Y, para aplazar el momento de volver a mi lado, le preguntaba a mi padre si él también quería agua, y José, a quien le costaba captar las peticiones veladas de complicidad y ayuda por parte de mi madre, respondía: «No, gracias, ya he bebido». Irritada, ella se veía forzada a regresar junto a mí, que ya estaba listo para reiterar, obstinado, mi deseo: «Quiero un hermano».

Las primeras veces respondió con la dulzura ingenua de las madres jóvenes e inexpertas: «¿Para qué quieres tú un hermano? Tienes a mamá y a papá para ti solito». Mi madre tenía diecisiete años. Pero, cuando empezaba a mostrarme más insistente e intransigente, acaso nervioso ante la súbita y simultánea llegada del miedo a la noche y del sueño, que derribaba todas mis defensas, mi madre imponía a mi padre la obligación de compartir: ahora le tocaba a él encargarse del hijo. Y mi padre, avergonzado por tener que inventarse una excusa, intimidado por las miradas fulminantes de su mujer, llegaba para tranquilizarme con sus maneras toscas de trabajador de la madera, me cogía en brazos e intentaba acunarme como hacía cuando era un recién nacido, a aquella edad sin memoria y sin consciencia. Yo notaba su olor, que aún no sabía distinguir –no era el mismo con el que conciliaba el sueño cada noche–, y me empecinaba en la petición de un hermano, repitiéndola hasta la saciedad, a falta de la voz de mi madre, como una nana, un consuelo improvisado. Mi padre, que ya no sabía qué inventarse, me susurraba, apretándome: «Pórtate bien, ¿es que quieres que mamá llore?». Y yo, en mi angustiante duermevela, percibía la amenaza y, entre lágrimas, reiteraba las imprecaciones en lengua egipcia que había aprendido aquella tarde: «Que los pies se te hundan en el limo». Luego me sumía en un sueño de preguntas: «¿Por qué?». ¿Por qué iba a llorar mi madre ante la insistencia de mi ruego? ¿Porque no podía ser madre de otros hijos, de mis hermanos?

Durante nuestra estancia en Egipto, una de las mujeres del río, por aquel entonces madre de cuatro hijos que correteaban conmigo entre los cañaverales en las largas tardes en la orilla, y a quien yo había conocido con una enorme barriga por un nacimiento inminente, alumbró a un niño muerto, acontecimiento que me perturbó y del que me enteré al oír hablar a mis padres junto al fuego.

Se podía no nacer. Llegar hasta esa noche que todas las madres cuentan a sus hijos para consolarlos durante la tormenta y, en un instante, dar media vuelta. Tocaba desmontar las maravillas y la magia preparadas para el relato de la noche del nacimiento, el circo, la feria de la mentira disfrazada de misterio, y mandar a todo el mundo a casa, al frío de las majadas, a la soledad de las cabañas; despedirse de quienes se habían presentado con sus regalos, apagar la llama, ahuyentar el cometa y cerrar la puerta. En aquellos días de luto oí las pocas frases que mi padre y mi madre cruzaron con los vecinos para comentar su dolor. Había una que repetían mucho, también al despedirse: «Los hijos son riqueza». ¿Por qué mis padres, aun sufriendo la pobreza del exilio, renunciaban a nuevas riquezas?

Para distraerme de aquel deseo de ver crecer la familia, mi padre tallaba nuevos pájaros, y en las plumas que recogía bajo los nidos cosía pequeñas conchas del río; luego las ataba en forma de abanico y hacía colas de pavo real. Las desplegaba ante mis ojos y me revelaba que los pájaros del jardín del faraón sabían hablar las lenguas de los hombres y contaban cuentos para entretener a los poderosos aburridos. Yo jugaba a imitar las voces de cada animal, narrándome las historias negadas de hermanos y hermanas en la lengua de la fauna conocida, tapado únicamente por un paño alrededor de la cintura.

Mi padre. Cuando llegamos a Galilea, a Nazaret, reinaba en Judea el hijo del rey que odiaba a los niños, así que mi padre me quiso a su lado desde el primer día, debajo del techado a espaldas de la casa, donde trabajaba de carpintero y tenía la mesa grande. «Hoy vas a ayudarme», decía. Me ordenaba que le llevara sus herramientas o el cántaro de agua cuando tenía sed; que le sujetara una tabla mientras cortaba. Ya entonces sabía que habría podido hacerlo todo solo, sin la ayuda de un chiquillo. Pero me quería ahí, a la vista, para poner también a raya su preocupación. Cuando alguien, un vecino, un viandante o un cliente, paraba delante de la puerta de casa, yo ya estaba listo para ir corriendo a ver quién era, raudo y picado por la curiosidad. Pero mi padre me frenaba con la mano; con un gesto me ordenaba guardar silencio: primero iba él. Su inquietud, tan excéntrica, tan excesiva, me turbaba. Mientras lo ayudaba debajo del techado, veía de pasada a mis coetáneos corriendo en libertad y sin control. Mi madre me explicó que la preocupación de mi padre surgió justo después de mi nacimiento. Unos soldados estaban buscando a los niños. Y a muchos, me dijo, les hicieron daño. Él estaba desolado, por lo que decidió que había que marcharse sin dilación. Así empezó nuestra huida y su pavor. Y, sin embargo, yo seguía viendo esa mirada de temor y preocupación en sus ojos cuando, a última hora de la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el ocaso, mi madre me obligaba a leer los textos sagrados. Mi padre se quedaba fuera de la casa, mirándonos desde lejos; se limpiaba el serrín, se refrescaba el cuello y las axilas metiendo los brazos en una tina. Y nos observaba atentamente en aquel momento íntimo de palabras arrancadas a las páginas de la Torá. También éstas lo aterraban.

Mi padre era feliz cuando trabajaba. Le brillaban los ojos, pacientes, inteligentes. Sin miedo. Yo me sentaba en el borde de la mesa grande y me dejaba mirarle las manos, que se deslizaban por la madera para tantear su elasticidad y vocación, para descubrir sus nudos, que parecían ojos de la naturaleza escudriñando el mundo con asombro, abiertos de par en par, maravillados por las manos laboriosas de los hombres. No se debían cortar los nudos, su mirada, porque eso complicaría cualquier proyecto y porque su dureza escondía en realidad el punto más frágil de la madera. Esto me enseñaba mi padre. De los pocos años que pasó con nosotros, mi infancia, conservo sus palabras de carpintero, precisas, sencillas como sus gestos. Después de serrar, colocaba el dorso de la tabla a ras del ojo y luego volvía a repasarlo con los dedos para así descubrir la densidad de una protuberancia ante la indecisión de la hoja dentada, el defecto de una veta, la carcoma antigua de una Creación distraída. A mi padre no se le escapaba nada.

Envueltos en un paño guardaba unos preciosos fragmentos de vidrio verde, que sacaba con parsimonia y delicadeza para que no se desportillaran. Nos habían acompañado, como la bolsa de los juguetes tallados, como sus herramientas –unas piezas todavía misteriosas para mí: cuántas veces las oí rodar y tintinear en el costado de la burra–, en todos nuestros viajes. Escogía uno, pues tenía un vidrio para cada madera, y lo pasaba una y otra vez sobre el corte con suavidad para no estropear el vidrio, para no rayar la madera, con un movimiento de brazos y de hombros que se me quedó grabado para siempre como el recuerdo más nítido de mi padre. Me explicaba cómo sujetar la tabla con mis tiernas manos, y yo apretaba con todas mis fuerzas sin darme cuenta de que la madera ya estaba inmovilizada con el tornillo de banco. Mi padre pasaba el vidrio y brotaban de la nada corolas de madera, rizos y serrín que se acumulaban en el suelo hasta que los dos parecíamos árboles nacidos de un abono de virutas. Acabada la jornada, cuando ya no había suficiente luz para iluminar su trabajo, se tomaba un rato libre para jugar conmigo. Apartaba las herramientas y las colas, escogía los rizos de madera más bonitos y me los ponía en el pelo, nuevos tirabuzones de cariño. Se quedaba unos minutos observándome, indagando con la mirada, buscando algo en mi silueta a la luz tenue de la puesta de sol. Yo no me parecía a mi padre; no había heredado ningún rasgo de su cara. Aún coronado de virutas, me llevaba a casa para que mi madre me admirara.

También mi madre, lo recuerdo, pasaba largas horas escudriñándome. Eran miradas oblicuas, clandestinas; también ella buscaba algo en mi cara, acaso el reflejo de un parecido, un gesto familiar, una tonalidad en mis ojos que le recordara a su padre, mi abuelo, o a su madre. Me observaba mientras comía y todavía con más detenimiento mientras me lavaba. Me frotaba con fuerza la barbilla y los labios para limpiarme los restos de fruta, para borrar algo del pasado o configurar mi rostro futuro. Luego me miraba a los ojos, un buen rato, buceando en el fondo de mi mirada hasta que, satisfecha de lo que había encontrado, me sonreía y me secaba.

A medida que crecía, aquella curiosidad de mi madre y de mi padre por mi cara se volvió menos frecuente. Pero sigo recordando sus miradas de asombro, paralizadas, observándome en el silencio de la hora de la comida, mientras mordía el pan inclinado hacia el plato o bebía levantando la barbilla. Veía sus ojos al otro lado del cuenco, sedientos de curiosidad. Entonces yo bajaba los míos y preguntaba: «¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis?». Mi madre, con expresión avergonzada, respondía: «Tienes el pelo muy largo; hay que cortártelo».

A mí no me apetecía perder el tiempo, contener mi inquietud de niño que había crecido mientras esperaba a que mi padre terminara de cortarme los rizos. Le pedía prestadas las tijeras para esquilar ovejas al pastor, que le devolvía así el favor de haber arreglado la puerta de su majada, arrancada por el carnero. Yo buscaba excusas: actividades vespertinas, visitas de amigos, juegos inaplazables. Pero no colaba. Me tocaba quedarme sentado viendo escapar la tarde mientras mi padre me cortaba el pelo. Notaba sus manos en la cabeza, una caricia antes de cada mordisco de las tijeras. Me gustaría volver a sentir tus manos perdidas en mi cabeza; una caricia más, padre, una bendición; de nuevo tu palma deslizándose hasta mi frente para comprobar que no tenía fiebre. Aquella fiebre infantil e inexplicable que atacaba sin previo aviso y sin motivo. Yo parecía enfermizo por la leyenda de una tara hereditaria en la familia: la señal de los elegidos, que se manifiesta en una enfermedad, una pequeña diferencia, ligeras malformaciones susurradas entre los parientes que venían de visita o en nuestras estancias pascuales en casa de los primos, en Jerusalén. Cuántas veces, en nuestros juegos infantiles de demostración de fuerza y supremacía, nos enseñaba Juan su tercer y extravagante pezón, como una herencia directa de Dios, aún titubeante sobre los modelos de la Creación. Yo, en realidad, era un niño normal, sano y robusto. Después de las primeras alarmas, de las primeras preocupaciones, mi padre y mi madre se habían acostumbrado. Me cuidaban con la medicina del cariño, convencidos de que se me pasaría pronto. La fiebre duraba dos días, tres a lo sumo. Mi padre me cogía en brazos, me dejaba en su camastro y abría la ventana para que entrara aire fresco; mi madre me desnudaba, me humedecía la frente y los labios con un paño y me acariciaba las palmas de las manos, los pies. Yo me quedaba sumido en la penumbra, en un sosegado delirio de alucinaciones, y, mientras mi madre me juntaba los pies para abrazarlos, yo, tumbado en una cama entera para mí, estiraba los brazos en forma de cruz, como las alas de un pájaro, y volaba en sueños.

Con el final de la infancia también concluyó la inexplicable fiebre. Me han quedado secuelas que se manifiestan en forma de vértigos, recuerdos confusos de las pesadillas donde braceaba contra el calor, los olores y las luces; la opresión de la cama, la molestia en la piel de las sábanas empapadas de sudor, que dejaban impresa la forma de mi cuerpo, el prematuro sudario de un muerto precoz.

Como todos los años, cuando se acercaba la Pascua nos preparábamos para ir a Jerusalén. Mi padre, José, había vaciado la bolsa de mis animales de juguete –hacía ya tiempo que había cambiado aquellos juegos por las lecturas vespertinas de los textos sagrados en compañía de mi madre– para meter sus herramientas básicas porque, según decía, nunca se sabe si puede surgir una urgencia, una chapuza para algún pariente o conocido. Entonces nos poníamos en marcha, y mi padre lo hacía con la esperanza de trabajar con motivo de la Pascua, ya que éramos pobres en una tierra pobre.

El pago en moneda contante era insólito. Y también inútil, habida cuenta de que se prefería el trueque o el trabajo a cambio de pan, carne y leche. En Nazaret, el dinero poseía el valor inferior de las cosas inertes; todo se fabricaba y se intercambiaba: los alimentos, la ropa, los objetos. En efectivo pagaban nada más que los ricos –en Nazaret no los había– o los pobres de solemnidad, los mendigos enfermos, los tullidos y los locos. La calderilla que teníamos en casa era fruto de la generosidad de mi padre con las viudas sin hijos que necesitaban arreglos urgentes: pagaban con monedas antiguas y fuera de circulación que lucían las efigies de reyes difuntos, pues era lo único que tenían. Las llevábamos en Pascua a Jerusalén, ya que la ciudad vive del dinero. Tintineaban en la bolsa junto con las herramientas de mi padre. Ese ruido nos tranquilizaba: también nosotros contribuiríamos al banquete. Más adelante comprendería que la riqueza ratifica todas las diferencias e injusticias: es ella la que condena a los siervos y salva a los amos.

Tenía doce años y ya no viajaba a lomos de la burra, sino al lado de mi padre. Días y noches de camino y fatiga. Me tocaba cuidar del animal, aligerarlo de la carga para pasar la noche en las posadas, ayudar a mi madre a desmontar y a montar. Sabía que aquel desplazamiento anual a Jerusalén era idéntico a los que precedieron a la relación de mi nacimiento. Me intrigaba saber qué habían visto mis padres cuando yo aún no existía y cómo era el mundo antes de mi venida, cómo me acogió. El viaje de Pascua de aquel año avivó en mí una curiosidad más: había preguntado a mis padres si podíamos pasar por Belén para ver la gruta, la cabaña, el establo; para ver el lugar donde vine al mundo. Lo pedí por favor y logré sobreponerme a la molestia que suponía aquel breve desvío. Desde que había dejado de pedir hermanos y hermanas, no tenía otros caprichos. No era un chico tozudo, así que me complacieron; conseguí que también a ellos les picara la curiosidad por volver a ver aquellos lugares.

No me imaginaba un paraje tan impracticable, tan extremo y tosco, donde cada piedra estaba afilada como una aguja, sin ninguna clase de vegetación o cobijo. Parecía roca volcánica erosionada por el viento, consumida por las lluvias. También mi padre y mi madre se movían con cautela, pues era un terreno poco apto para cualquier tránsito, ya fuera una peregrinación, un breve paseo o una excursión: en aquel desierto pedregoso no había absolutamente nada que despertara interés. Yo, que ya estaba en la edad de la provocación, le pregunté a mi madre: «¿Aquí fue donde me diste a luz? ¿Es éste el lugar de tus narraciones legendarias?». Mi madre no respondía; apoyada en mi padre, intentaba no tropezar para no hacerse daño. Ellos también miraban a su alrededor haciéndose preguntas. Yo decidí dar media vuelta. No por la decepción –no sabía qué esperarme del lugar de mi nacimiento–, sino por ese instinto provocador y osado, aún no taciturno, de la primera adolescencia. Estaba enfadado porque había caído en la cuenta de que ya no podía fiarme de los cuentos de mi madre ni de los gestos corroborantes de mi padre: sólo era su versión, no la verdad. Las madres y los padres tienen mil motivos para mentir a sus hijos por amor, pero yo ya no era un chiquillo. Eso es, me acuerdo perfectamente: en el momento mismo en que constataba la miseria de aquel lugar, que daba la medida exacta de mi decepción, comprendí que ya no era un niño.

Había decidido volver al lado de la burra para que mis padres me encontraran con actitud silenciosa y pensativa, adulta. Había dado los primeros pasos indecisos hacia el animal, entre aquellas piedras cortantes, cuando mi madre me llamó. Ahí estaba la cabaña, la gruta, el tugurio donde nací y sigo naciendo en cada relato; el encañado que la rodeaba y la triste puerta de tablas torcidas que disuadía a los mirones; un refugio que la naturaleza ofrecía al abrigo de la colina y que los hombres habían pertrechado para todo tipo de necesidades: desde refugio para ganado hasta degolladero de corderos; desde almacén de herramientas y aparejos hasta cobijo para parturientas o cuna de recién nacidos. El mismo tamaño, el mismo destino del mundo. La curiosidad consiguió vencer mi reticencia. Me acerqué, intentando distinguir algo entre los huecos de las cañas, mientras mi padre iba donde la burra por la bolsa de herramientas para devolver la dignidad a la puerta que custodiaba el recuerdo de mi nacimiento. Y, mientras yo espiaba, un ojo iracundo y abierto de par en par me clavó su mirada a través de las cañas. Entonces la puerta se abrió y salió un pastor con un cayado en la mano, listo para atacar. Cuando nos vio a mi madre y a mí, pareció calmarse. Nos explicó que había notado agitarse el rebaño por una presencia extraña y pensó en un depredador, un lobo o un ladrón. Respondí, adelantándome a mi madre en ausencia de mi padre: «Yo nací aquí». El pastor me miró, luego a mi madre, y bajó el cayado. Y fue él quien prosiguió haciendo la relación de mi nacimiento: «Hace doce años, en una noche de invierno, en los días del cometa». Mientras nos contaba que aquella noche él también tuvo noticia del inminente nacimiento bienaventurado en la majada, y que se había encaminado con los demás para ofrecer ayuda y leche de cabra recién ordeñada, llegó mi padre con las herramientas. El pastor lo abrazó como acostumbra hacerse entre hombres y luego siguió refiriéndonos que, mientras atravesaba aquel desierto nocturno y gélido de piedras cortantes a paso ligero, por la premura de llegar a tiempo, se cayó al suelo y se le desparramó la leche. No pudo llegar al establo porque se hizo una grave herida en el muslo: el filo de una roca lo había desgarrado hasta llegar al hueso. Era incapaz de levantarse. Detuvo la hemorragia con una cuerda de cáñamo; pero, por más que gritaba pidiendo ayuda, nadie acudió. Se quedó toda la noche observando el misterio del cielo, el paso de las nubes rápidas y bajas, las aves nocturnas y el fuego fatuo del cometa, como una brasa en la oscuridad, una promesa de calor inalcanzable. Hasta el amanecer no lo encontraron los pastores, ya de vuelta del establo.

Nunca había visto llorar a un adulto: el pastor fue el primero. Lloraba recordando que, al nacer, le arruiné la vida con una herida que nunca cicatrizó y todavía obstaculiza sus movimientos cuando conduce al rebaño más allá de la cresta del monte, cuando tiene que frenarlo en el descenso. Cada noche, tumbado sobre las fajinas que hacen las veces de camastro, tiene que buscar nuevas posturas para aliviar el dolor. Su prometida lo repudió pocos días antes de la boda; nunca le reveló el motivo del rechazo, pero él imaginaba que fue aquella herida que lo hacía parecer un tullido, sobre todo al principio. Y un pastor cojo no es buen partido.

Invitó a mi madre a pasar y a sentarse, a descansar justo delante del pesebre que fue mi cuna, en recuerdo y en compensación por no haber podido contemplar mi nacimiento, mientras mi padre arreglaba la puerta de la majada. El pastor y yo nos quedamos fuera, sentados en dos grandes piedras horadadas con anillas de hierro donde ataban los animales. Me agarró las manos y siguió hablándome del eco de mi nacimiento, que durante días resonó hasta Jerusalén, pues ningún niño había sido alumbrado en aquellas condiciones extremas, no como los hombres, sino como los animales, como los corderos y los cabritos recién nacidos que viven apenas el aliento de un instante y ya les llega la hora del degüello. En los días sucesivos siguió hablándose del nacimiento, de cuán mezquino se había vuelto el mundo para que ninguna posada abriera aquella noche sus puertas a una mujer con contracciones y la dejara parir como un animal; y todos, también los posaderos, mostraban arrebatos de indignación. La antigua e indeleble hipocresía del mundo. Cuando huimos de Belén, mi madre en la burra, conmigo envuelto en un pañal, y mi padre a pie, en busca de los senderos más ocultos y remotos, la peregrinación de desconocidos entre aquellas piedras como cuchillas no cesó. La gente seguía dejando productos de primera necesidad aunque ya no encontrara a nadie e incluso los animales, sintiendo que aquella novedad clamorosa los liberaba de cualquier atadura, hubieran abandonado la majada y pastaran libres por los campos. Hicieron falta meses para recuperar los rebaños. Muchas cabezas de ganado se habían perdido, devoradas por los depredadores.

Los pastores hallaban objetos misteriosos, acaso amuletos, paños coloridos, copos de fibra de cáñamo o algodón, páginas de libros con letras en lenguas desconocidas emborronadas por las lluvias, pero también dientes y huesos de sacrificios según el rito de religiones tan efímeras que ya no existían, o muñecas de estopa, en vista de que nadie había dicho si el recién nacido era niño o niña. Él mismo confesó haberse deshecho de cualquier rastro de los regalos y del trasiego, pues las ovejas y las cabras lo devoraban todo y corrían el riesgo de asfixiarse.

Sin pudor, se abrió la túnica para mostrarme la horrible cicatriz en el muslo, que aún supuraba con ciclos de dolor y fiebre que le impedían volver al pueblo, que lo obligaban a quedarse en la majada, retorciéndose en un duermevela sin consuelo. Después de cada noche, por la mañana, delante de la puerta torcida encontraba leche, quesos y pan que, conociendo su desgracia, alguien dejaba por bondad o por un antiguo remordimiento. Pero sospechaba que, en realidad, eran regalos tardíos que seguían trayendo para mí, en honor a mi nacimiento, que, al parecer, había hecho época.

Cuando mi padre concluyó el trabajo, el pastor lo abrazó de nuevo. Volvió a entrar en la majada y regresó con un cordero que había degollado por la mañana y había dejado desangrándose en el gancho. Por más que mis padres declinaron su ofrecimiento, el pastor no atendió a razones y nos obligó a aceptarlo. Quería cerrar la parábola de aquel regalo frustrado, más de dos lustros de maldición, y consideraba una suerte nuestro encuentro.

Nos encaminamos a Jerusalén con el cordero atado al lomo de la burra. Al llegar a las puertas de la ciudad, me giré para observar el camino recorrido: a pesar de que lo habíamos envuelto en tela y lo habíamos metido en un saco, el cordero seguía perdiendo sangre. La estela nos siguió hasta casa de los tíos y los primos.

Fue a la conclusión de aquella Pascua cuando mi padre y mi madre se olvidaron de mí.

Habíamos celebrado las fiestas según dictaba la tradición, pero hubo un imprevisto. En aquellos días una prima de mamá dio a luz a su primogénito, y a mí también me invitaron a la ceremonia de la circuncisión. Ya era mayor, y aquella invitación señalaba mi paso a una nueva etapa. Mientras nos dirigíamos allí con todos los hombres de la familia, mi padre me detuvo y dejó que los demás nos adelantaran. Me dijo que, si no me veía preparado, podía quedarme con mi madre. Yo había visto la estela de sangre del cordero y no me asustaba lo que pudiera ver. Antes bien, la curiosidad se imponía al miedo. Pero, sobre todo, quería dejar claro que ya no era el niño cuyo destino estaba marcado para siempre por aquel nacimiento aventurado, venido al mundo en un establo, nacido en la noche del cometa. Así pues, alcanzamos al grupo. Yo era el más joven, seguido de mi primo Juan, hijo de Zacarías, el sacerdote, el mudo. Así lo llamaba la gente a sus espaldas, cuando él no los oía, debido a la inescrutable decisión de dejar de hablar que tomó cuando su mujer, ya anciana, quedó embarazada. El sacrificio del silencio. Sólo con el nacimiento de su primogénito recuperó el don de la palabra. La rareza, la singularidad, de Zacarías es un ejemplo que ponemos en la familia, entre la inquietud y el guiño cómplice, de la sangre demente que corre por nuestras venas.

Juan y yo participamos en el rito en primera fila, con los ojos clavados en las tijeras. Sin embargo, a medida que avanzaba la ceremonia fuimos alejándonos paulatinamente sin que los oficiantes nos vieran. No porque nos hubieran impresionado las salpicaduras de sangre, los gritos del neonato, la crueldad de aquellos adultos que con sus manos gigantescas sujetaban al niño, las piernecillas que se agitaban de dolor y de miedo, los muslos manchados de sangre y empapados de la orina causada por el trauma: nos escondíamos porque no podíamos reprimir los arranques de risa, las lágrimas de horror grotesco ante la comicidad de aquellos adultos que, untados de pomadas, acicalados con estolas y concentrados en su papel de carniceros de Dios, se ensañaban con aquel minúsculo pene arrugado por el terror. A pesar de las miradas fulminantes de mi padre, el primero en reparar en nuestra impiedad, no lográbamos calmarnos. Cuando también Zacarías, oficiante del Templo, paró para preguntarle a su hijo Juan, con una rabia contenida por la presencia de desconocidos, si le dejaba continuar, fuimos incapaces de seguir reprimiendo nuestra impudicia y estallamos en una sonora e irrefrenable carcajada. Entonces nos echaron, nos expulsaron, ordenándonos que esperásemos fuera del Templo. Rendiríamos cuentas luego, en casa.

Nos separaron. En los tres días que faltaban hasta la vuelta a Nazaret, no volví a ver a Juan. Para mi primo, hijo del sacerdote, la condena impuesta fue más severa: ayudar a asear a los muertos, prepararlos para el rito fúnebre. A mí, en desagravio por nuestra blasfemia, me impusieron pasar todo mi tiempo libre más cerca del Dios al que habíamos ofendido. Por intercesión de Zacarías, me encargaron barrer la porquería que había entre los tullidos y los desdichados que asediaban el Templo; recoger los restos de los restos de las comidas de limosna, que incluso los más hambrientos consideraban incomibles; abrillantar con un trapo las columnas y los mármoles; recoger las ofrendas para los sacrificios. Tenía que ayudar al viejo que llevaba toda la vida ocupándose de los altares. En aquellos tres últimos días en Jerusalén tuve que aliviarlo de las tareas más duras e ingratas. Y recitar los salmos. Pero eso pronto se convirtió en la última de mis preocupaciones.

Descubrí que en el Templo todo se pagaba: las circuncisiones, la lectura de los salmos, las oraciones, los sacrificios. Y todos se encomendaban al viejo guardián con el fin de que intercediera ante el sacerdote para cambiar la lista de espera, mejorar la calidad del servicio o rebajar el precio desorbitado de las ofrendas que, a ojos de Dios, debían parecer auténticas y voluntarias. Quizá por eso el sacerdote tenía al viejo de intermediario: para que nada pasara por sus santas manos siempre abiertas en pose de plegaria. Y para que Dios no se diera cuenta de a qué precio lo malvendían.

El viejo era el encargado de llevar la lista de las reservas. Al lado de cada nombre indicaba la cantidad de denarios solicitada. Conocía perfectamente la situación económica de cada cual: quien más tenía más pagaba. Cuando me acogieron, el rabino y el viejo creían que no sabía leer. Aquella hoja con las cantidades que ambos pactaban en sus reuniones privadas solamente la retocaba el viejo, que sumaba al total una moneda en su beneficio. Yo miraba a escondidas el folio, y lo entendía: por una parte, la tarifa ordinaria abultada; al lado, el dinero oficial para el sacerdote. El viejo me encargaba notificar el precio a las familias y recaudar los denarios. Comparada con la impiedad infantil e inocente de nuestras carcajadas, con nuestro pecado y con el castigo que nos habían impuesto a mi primo y a mí, aquella estafa adulta me indignaba hasta tal punto –y hoy por hoy me indigna, acaso todavía más– que, enfadado, decidí añadir otra moneda para mí al precio definitivo. Me dolía que el viejo comprobara, moneda a moneda, el dinero que le entregaba: no se fiaba. Por eso, cuando luego me llevaba la mano al bolsillo, palpaba con mayor satisfacción el pequeño botín acumulado a lo largo del día. Qué fácil era desplumar a los creyentes. La suma de una moneda, la mía, no los perturbaba y nunca pidieron explicaciones, jamás titubearon al sacarla de la bolsa: la cuenta con Dios siempre estaba abierta y no contemplaba rebajas.

Volvía pensativo a casa de mis tíos. Quería darle esas ganancias fraudulentas a mi madre, pero no podía: ¿cómo iba a justificar todo aquel dinero? Me impondrían otros castigos, más duros, quizá definitivos. Reflexionaba sobre el encubrimiento del viejo, que sin duda se había percatado de mi sisa: no diría nada para no arriesgar la seguridad de su moneda. Y aquella melancolía taciturna con que volvía del Templo era interpretada por mi padre y mi madre, por todos los parientes, como una sobriedad inédita, acaso arrepentimiento, ante la naturaleza del castigo y mi cambio de actitud. ¿Era eso hacerse adulto? ¿Esa estafa y ese silencio?

Mi padre y mi madre prepararon el poco equipaje para la vuelta. Saldríamos rumbo a Nazaret al día siguiente, en una caravana. Empezaron a cargar la burra en cuanto amaneció. Aprovechando la confusión de los preparativos, las largas despedidas y las lágrimas de los parientes a los que consolar, conseguí llegar al Templo sin que nadie me viera. Me esperaban las dos monedas por el doble sacrificio de una madre rica que había dado a luz a dos gemelos. El padre no iba a sacrificar dos tórtolas –como hizo mi padre por mí–, sino dos corderos: tal era la riqueza de la familia. No podía dejar escapar ese botín. Estaba convencido de que conseguiría embolsarme las dos monedas y volver a tiempo. Y me fue todavía mejor. La familia se mostró generosa: no sólo pagó la cuenta y la doble sisa del sacrificio por los gemelos, sino que me regaló otra moneda en pago de mi liviana labor. Acto seguido me guardé el dinero, dispuesto a cruzar las puertas del Templo a la carrera: llegaría antes de la hora de salida.

Al recordar aquella mañana, siento un cariño que a veces me resulta insoportable por ese chiquillo recién convertido en muchacho, cuya pureza había sido mancillada por la vejez de los hombres, que no saben avanzar sino con los chirridos de sus monedas oxidadas, con su injusticia muda. No me perturbaba esa costumbre de inmoralidad. Me inquietaba que, para sobrevivir, un viejo y un sacerdote tuvieran que aferrarse a la trampa del engaño. A una mentira. Me recuerdo invadido por una rabia infantil, con la nimia venganza de mis monedas, mientras vuelvo corriendo a casa de mis tíos, donde papá y mamá ya están dando los últimos abrazos.

Me los imaginaba preparados. Pensaba que estarían buscándome: ¿dónde anda Jesús? La caravana ya está pasando por delante de la casa y no tiene tiempo que perder con los caprichos de un chiquillo dolido; mi madre los entretiene, «un momento, que ya llega»; mi padre me busca en casa, luego en la calle, pregunta a los conocidos: «¿Habéis visto a Jesús?». Me los imaginaba asustados y apurados.

Mientras salía del Templo, uno de los tullidos a los que había conocido me llamó. Pensé en escapar, en hacer como que no lo había oído, en correr para llegar a tiempo. Pero me detuve y me acerqué a él. Tumbado en una estera, mostraba su pierna atrofiada, pequeña e inútil, con unos dedos del pie que apenas asomaban, minúsculos como pétalos. Me preguntó si podía ir a la fuente para llenar su jarra de agua. Lo complací. Fui corriendo hasta la fuente y volví. Mientras lo ayudaba a beber, el enano sin brazos que tenía enfrente me pidió el favor de correr la cortina que colgaba de unas cuerdas altas para resguardar del sol aquel nido de dolor en el vestíbulo del Templo. La corrí. El pueblo de los miserables se despertó. Cada cual desde su yacija me hacía una señal, me comunicaba una necesidad, me lanzaba una petición, me invitaba a acercarme. Muchos no tenían ningún ruego: sólo deseaban que escuchara su queja; otros no querían más que mirarme a los ojos: era el chico que no escapaba. A todos les prestaba ojos y oídos, me ponía a disposición de todos, aunque el tiempo ya se hubiera agotado. Recuerdo la conciencia lúcida de aquella mañana, la certeza de haber encumbrado la infancia. Miraba el mundo desde el otro lado, desde arriba, y contaba una a una sus arrugas; veía sus imperfecciones como las injusticias de los hombres: ¡cuánto trabajo quedaba aún por hacer! En aquel momento estaba viviendo la época más feliz, cuando la niebla en el valle parece disiparse y todo se presenta nítido y claro, y el camino, iluminado. Cómo me gustaría disponer ahora de aquella mirada profunda e intrépida. Cómo me gustaría tener doce años.

Cuando me encaminé a casa de mis tíos, el sol ya estaba alto. Antes de doblar la esquina ya imaginaba con precisión lo que me habría encontrado: la burra cargada de fardos, a mis padres alarmados por mi ausencia, a mis tíos avergonzados por mi informalidad, la caravana en impaciente espera. Sin embargo, en la puerta no había nadie. Se habían marchado. Sin mí.

En cuanto supe que se habían olvidado de mí, volví corriendo al Templo. El despiste de mis padres me hacía gracia: ellos, siempre tan pendientes de que no me pasara nada, siempre tan preocupados de mi crecimiento, asustados por si el viento de la vida se me llevaba, me habían dejado solo en Jerusalén. No se me pasó por la cabeza ni por un segundo buscar cobijo y ayuda en casa de los tíos. Estaba solo y feliz.

Recuperé la posesión de mis dominios, poblados por tullidos y agonizantes. Pasé todo el día lavando sus harapos en la fuente, los tendí al sol en las cuerdas, adecenté sus yacijas. Iba de aquí para allá a toda prisa, recogía las limosnas y las comidas; ayudaba a los más débiles, que no podían llevarse la cuchara a la boca; pasaba de las llagas aliviadas a los labios sedientos, del lamento de uno a las gracias con sonrisa desdentada de otro. Daba de comer a los dementes y a los faltos de ánimo, pues sin mí no lo habrían hecho: otros se habrían aprovechado de sus sobras. Y, para conseguir que los más reacios abrieran la boca, entonaba cancioncillas egipcias de mi infancia, cuando veía con envidia a los hermanos mayores dar de comer a los pequeños. Debía de parecer un loco. Estaba loco.

Con la noche llegó el frío. Me acurruqué al lado de un lisiado y me dormí. En la noche gélida del Templo me despertó la letanía fúnebre del ciego que, aun no distinguiendo la luz de la oscuridad, sabía reconocer la muerte. La anciana que yacía a su lado, y a la que nunca había podido ver, había dejado de respirar. Me quedé con él y otros pocos velando el cuerpo: un ojo empañado, el otro cerrado, tres dientes en la mueca paralizada de la agonía. Era la primera vez que veía un cadáver, la rigidez de la muerte apoderándose lentamente de los miembros, un cuerpo convertido en cosa, sin dignidad y sin desesperación. Sus prendas ya no le pertenecían; abultadas y holgadas, cubrían un cuerpo que les era ya ajeno. Muchos se acercaron desde sus camastros a llevarse un trozo de tela, su calzado, el cuenco del agua; nadie gritaba ante aquella inmisericordia, nadie era culpable ni tampoco inocente. Ya no quedaba nada: únicamente la estera donde dormía. Uno de ellos intentó cogerla: nunca había dormido en una yacija, el suelo era su cama, con un bulto de tela sucia por almohada. Por más que se esforzara, por más que intentara arrancar la estera aplastada por el cuerpo, no lo conseguía. Los huesos frágiles del cadáver y los pocos kilos de carne rígida pesaban demasiado para él. Pidió ayuda, que alguien le echara una mano para mover a la muerta y coger la estera. Estaba amaneciendo y me ofrecí. Recuerdo la reticencia con que cogí los brazos del cadáver. Carne gélida, sin vida. Mientras intentaba levantarla llegaron los soldados. Alguien había oído la letanía de los difuntos. Se abrieron paso en la plaza del Templo y, con las lanzas apuntando hacia abajo, con un gesto me ordenaron que me apartara. Envolvieron aquellos restos mortales en la estera y se los llevaron. Seguramente los arrojarían a la fosa común que había extramuros.

Me quedé en el Templo tres días. Seguí hurtando mis monedas por las funciones y los sacrificios. Las necesitaba más que nunca para el pueblo sin patria de los tullidos. Y durante tres noches pude darles de comer a la luz de los candiles que había comprado para poner a raya las tinieblas. Al amanecer del cuarto día se presentaron mi padre y mi madre. Me figuraba que regresarían pronto. No iban a encontrarme desprevenido ni asustado. Era mía la mirada severa de reproche y suya la vergüenza en los ojos por haberme abandonado.

Apenas hablaron en todo el trayecto de vuelta; sólo al principio intentaron justificarse. Me contaron que habían viajado separados en la caravana: mi madre cuidando de una prima anciana que iba al norte; mi padre en el grupo de los artesanos, intercambiando trucos del oficio con otro carpintero. El placer de hablar del trabajo le había hecho olvidar el miedo constante a los peligros del viaje. Él pensaba que yo iba con el grupo de las mujeres, imaginándome aún niño; mi madre, que ya me creía adulto, me hacía en el de los hombres. Yo reflexionaba en silencio sobre el increíble olvido de mis padres. Recordaba los viajes, las huidas a toda prisa, el nomadismo motivado por ese hábito al temor tan propio de mi familia. ¿Por qué se habían olvidado de mí? ¿Por qué no viajaban juntos, uno al lado de la otra, como siempre habían hecho en nuestros desplazamientos entre peligros y tormentas? Por fin lo entendía: la única cola que mantenía unidos a mi padre y a mi madre era yo: mis urgencias, mis necesidades, la preocupación de salvarme de la furia de los prepotentes y del mundo. Ahora que no advertían más peligro que el paso del tiempo que les quedaba de vida, aquella cola se había secado; ya no los unía.

Cuando volvimos a casa y retomamos nuestra rutina, me quedó todavía más claro: no se hablaban entre ellos. Camuflaban el silencio y la soledad con lacónicos avisos a la hora de comer, con saludos forzados por la mañana y con las oraciones en familia por las noches. Cometí el error de no interpretar las miradas que me lanzaba mi padre cuando creía que no lo veían, ya por aquel entonces llenas de nostalgia, de tristeza; la vergüenza dolorida al sentir expuesta su fragilidad. Ahora sé que mi madre es culpable. En su proyecto no había espacio para aquel padre, un viejo y un estorbo, reacio incluso a las enseñanzas de religión al caer la tarde, cuando nos miraba sin entendernos. Él esperaba de mí manos laboriosas, esfuerzo y sudor, probablemente nietos. Mi madre era de otra opinión.