17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Manchmal fließt die Geschichte der Menschheit bedächtig vor sich hin, manchmal bewegt sie sich sehr schnell.« Diesen Satz formulierte Muammar al-Gaddafi 2002 gegenüber Scott Anderson. Tatsächlich hat sich die Geschichte im Nahen Osten überschlagen, seit die USA 2003 im Irak einmarschiert sind: 2011 weckte der Arabische Frühling Hoffnungen, doch bald versanken Länder wie Syrien und der Irak im Chaos, von dem wiederum der Islamische Staat profitierte. Millionen Menschen flohen aus Syrien in Nachbarstaaten und nach Europa.

Anhand der Erlebnisse von sechs Menschen schildert Anderson die Geschichte einer zerbrechenden Region. Er begleitet den jungen Iraker Wakaz, der sich vorübergehend dem IS anschließt, Laila, die Witwe eines prominenten ägyptischen Menschenrechtsanwalts, deren Sohn innerhalb kurzer Zeit von drei Regimes inhaftiert wird, und Majd, den seine Flucht von Homs über das Mittelmeer bis nach Dresden führt. Illustriert wird Andersons Großreportage mit Aufnahmen des renommierten Fotografen Paolo Pellegrin. Ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

3Scott Anderson

Zerbrochene Länder

Wie die arabische Welt aus den Fugen geriet

Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff

Suhrkamp

5Für Natasha, in unendlicher Liebe und Dankbarkeit

7PROLOG

Bevor wir mit dem Auto in den Nordirak fahren, tauscht Dr. Azar Mirkhan seine westliche Kleidung gegen die traditionelle Kluft kurdischer Peschmerga: Er streift eine eng anliegende kurze Wollweste über sein Hemd, schlüpft in bauschige Pluderhosen und legt einen breiten Kummerbund an. Dann kommen die speziellen Accessoires der kurdischen Streitkräfte: ein Kampfmesser, das er ordentlich an seinem Kummerbund befestigt, eine geladene Pistole, Kaliber .45, und ein Feldstecher für Scharfschützen. Sollte es besonders heikel werden, liegt sein M4-Sturmgewehr griffbereit auf dem Rücksitz; zusätzliche Magazine hat er im Fußraum verstaut. Der Arzt zuckt mit den Schultern: »Ist eine unsichere Gegend.«

An diesem Maitag im Jahr 2015 wollen wir an den Ort fahren, mit dem Azar seinen größten Schmerz verbindet – einen Schmerz, der ihn bis heute verfolgt. Im vorigen Jahr haben Kämpfer des Islamischen Staates (IS) eine blutige Schneise durch den Nordirak geschlagen, die ihnen zahlenmäßig weit überlegenen irakischen Truppen in die Flucht geschlagen und schließlich ihre Aufmerksamkeit den Kurden zugewandt. Azar hatte genau vorhergesagt, an 8welcher Stelle die Mörder des IS als Nächstes zuschlagen würden. Er hatte gewusst, dass ihnen Tausende Zivilisten hilflos ausgeliefert waren. Doch niemand hatte auf ihn und seine Warnungen gehört. In seiner Verzweiflung hatte er seinen Wagen mit Waffen beladen und war schnellstmöglich zum Ort des Geschehens gefahren. An einer bestimmten Stelle auf der Straße sah er, dass er nur wenige Stunden zu spät gekommen war. »Es war offensichtlich«, erklärt Azar, »einfach offensichtlich. Aber niemand wollte mir glauben.« An diesem Tag kehren wir dorthin zurück, wo die sagenumwobenen kurdischen Krieger des Nordirak ausmanövriert und zum Rückzug gezwungen wurden – an die Stelle, an der es Dr. Azar Mirkhan nicht gelungen war, eine kolossale Tragödie abzuwenden, und an der er noch monatelang gegen den IS kämpfen sollte.

Eigentlich ist Azar praktizierender Urologe, doch selbst ohne seine Waffen und seine Kriegerkluft strahlt der 41-Jährige die Aura eines Jägers aus. Wenn er geht, schreitet er auf merkwürdige Art und Weise voran, so dass er kaum ein Geräusch dabei macht; im Gespräch neigt er dazu, sein Kinn zu senken und unter schweren Lidern sein Gegenüber anzublicken, als würde er es mit einer Waffe anvisieren. Mit seiner markanten Nase und seinen pechschwarzen Locken erinnert er ein wenig an den jungen Johnny Cash.

Das Waffenarsenal des Arztes passt gut zu seiner persönlichen Philosophie, wie sie in einer Szene seines Lieblingsfilms, Zwei glorreiche Halunken, zum Ausdruck kommt: Eli Wallach wird in der Badewanne von einem Mann überrascht, der ihn töten will, doch sein potenzieller Mörder setzt zu einem triumphierenden Monolog an, statt Wallach auf der Stelle zu erschießen. So gelingt es Wallach, seinem Häscher zuvorzukommen und ihm den Garaus zu machen.

9»›Wer schießen will, der soll schießen und nicht quatschen‹«, zitiert Azar den Film. »So ist das bei uns Kurden mittlerweile. Das ist nicht die Zeit zum Reden, sondern um zu schießen.«

Dr. Azar Mirkhan ist einer von sechs Menschen, deren Leben auf diesen Seiten erzählt wird. Diese sechs stammen aus unterschiedlichen Regionen, Städten, Stämmen und Familien. Doch sie teilen mit Millionen anderer Menschen im Nahen Osten das Schicksal, in einer aus den Fugen geratenen Welt zu leben. Die Umbrüche und Unruhen, die 2003 mit dem Einmarsch der US-amerikanischen Truppen in den Irak begannen und letztlich in Aufständen und Revolutionen mündeten, die im Westen als »Arabischer Frühling« bekannt geworden sind, haben ihr Leben für immer aus den Angeln gehoben. Aufgrund der Verwüstungen des IS sowie der von Terroranschlägen und zerfallenen Staaten in der Region dauern diese Entwicklungen bis heute an.

Es war jeweils ein einzelnes Ereignis, das jeder dieser sechs Personen die Umwälzungen besonders deutlich vor Augen führte. Für Dr. Azar Mirkhan war es der Tag, an dem er auf der Straße nach Sindschar mit eigenen Augen sah, dass seine schlimmsten Albträume Wirklichkeit geworden waren. Für Laila Soueif aus Ägypten zeigte sich der Wandel, als sich ein junger Mann aus einem vorbeiziehenden Demonstrationszug löste und sie umarmte, was sie damals zu der Ansicht brachte, die Revolution werde gelingen. Für den Libyer Majdi el-Mangoush kam dieser Augenblick, als er durch ein tödliches Niemandsland streifte und sich, von plötzlicher Euphorie übermannt, das erste Mal in seinem Leben vollkommen frei fühlte. Für Khulood al-Zaidi aus dem Irak war es so weit, als ihr ein paar drohende Worte einer ehemaligen Freundin endgültig verdeutlichten, dass alles, wofür sie gearbeitet 10hatte, nicht mehr existierte. Für den Syrer Majd Ibrahim kam dieser Moment, als er von Milizionären verhört wurde und er einen von ihnen dabei beobachtete, wie er sein Handy nach vermeintlichen Hinweisen auf die Identität von Majds »Verbindungsoffizier« durchsuchte, und ihm klar wurde, dass seine Hinrichtung bevorstand. Für Wakaz Hassan aus dem Irak, einen jungen Mann ohne besonderes Interesse an Politik oder Religion, kam er, als eines Tages bewaffnete IS-Kämpfer in seinem Dorf auftauchten und ihn vor die Wahl stellten.

So unterschiedlich diese Momente auch gewesen sein mögen, bedeuteten sie für jede dieser sechs Personen doch eine Art Übergang: eine Reise an einen Ort, von dem es kein Zurück mehr gab. Solche Veränderungen, die zweifellos Millionen von Menschen bekannt sind, haben auch ihre Heimatländer im Nahen Osten und damit unausweichlich die ganze Welt erfasst.

Trotz der Plötzlichkeit, mit der sich all diese Veränderungen vollzogen haben, ist nichts davon ohne Vorwarnung geschehen. Geschichte ist stets das Ergebnis scheinbar zufälliger Ereignisse und Ströme, deren Bedeutung erst im Nachhinein klar oder – häufiger noch – bestritten wird. Wer den Versuch wagt, die Hintergründe der Geschehnisse im Nahen Osten zu entschlüsseln, wird einerseits neue und andererseits jahrhundertealte Erkenntnisse aufdecken.

Während er geistesabwesend mit einer selbst gebastelten Fliegenklatsche spielt – einem aus mehreren getrockneten Rosmarinzweigen bestehenden Bündel, das mit einem Streifen Aluminiumfolie verschnürt wurde –, betrachtet der 60-jährige Mann durch die braungetönten Gläser seiner Sonnenbrille wie in Trance die schattenspendenden Palmwedel über seinem Kopf.

11»Die Geschichte der Menschheit ist ständig im Fluss«, murmelt er nach einer Weile, »und das nicht immer in derselben Geschwindigkeit. Manchmal geht es bedächtig voran; manchmal bewegt sich alles sehr schnell. Der Lauf der Zeit ist überaus flexibel.« Er legt seine Fliegenklatsche auf dem billigen Terrassentisch aus Plastik ab und wendet sich zu mir. »Das vergangene Stadium war das nationalistische – das der nationalen Identität. Das hat sich nun auf einmal geändert. Jetzt befinden wir uns in der Ära der Globalisierung, und viele neue Faktoren beeinflussen heute die Aufteilung der Welt.«

Was die sich wandelnden Zeiten angeht, verfügt der Mann mit der Sonnenbrille über einige Expertise. Sein Name ist Muammar al-Gaddafi, Alleinherrscher Libyens, ein Diktator, der zu dem Zeitpunkt, als ich ihn im Oktober 2002 treffe, seit 33 Jahren an der Macht ist. In diesen 33 Jahren hat er die sich ständig verändernden geopolitischen Klippen der Region stets erfolgreich umschifft.

Diese Geschicklichkeit erklärt auch meine Anwesenheit in der Bab-al-Aziziya-Kaserne in Tripolis. Ende 2002 hat das Saddam Hussein geltende Washingtoner Säbelrasseln seinen Höhepunkt erreicht; unter Präsident George W. Bushs engsten Vertrauten heißt es, der lästige Libyer sei als Nächstes dran, sobald der irakische Despot erst einmal aus dem Weg geräumt worden sei. Um das zu verhindern, hat Gaddafi kürzlich eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sich aus der Schusslinie zu manövrieren, darunter eine PR-Kampagne, die eben angelaufen ist. In jenem Herbst gestattet der für sein zurückgezogenes Dasein bekannte Potentat einigen ausländischen Journalisten die ersten Interviews mit nichtlibyschen Medien seit mehr als einem Jahrzehnt.

Hinsichtlich seiner Beziehungen zur Bush-Regierung mögen Gaddafis Handlungen von einer gewissen Unruhe 12zeugen, aber von dieser Nervosität ist nichts zu spüren, wenn er auf sein Ansehen beim libyschen Volk zu sprechen kommt. Nach über 30 Jahren an der Macht ist er im Alltag seiner Landsleute so allgegenwärtig geworden, dass sie in Unterhaltungen kaum noch seinen vollen Namen verwenden. Er ist schlicht und ergreifend »der Führer«. Das Ausmaß seiner Zuversicht offenbart sich, als er sich in Reaktion auf meine Frage, wie er den Leuten im Gedächtnis zu bleiben gedenkt, einen Scherz erlaubt und ebenso zynisch wie selbstkritisch erklärt: »Ich hoffe, die Menschen werden der Ansicht sein, dass ich kein Egoist war und dass ich mich und meine Bedürfnisse vernachlässigt habe, um andere zufriedenzustellen und ihnen zu helfen. Ich hoffe inständig, die Leute werden so etwas sagen.« Dann beugt er sich zu mir und sagt leise kichernd: »Und ich hoffe, dass ich wirklich so gewesen bin.«

Die Ironie an der Geschichte ist natürlich, dass die Amerikaner ihn sich nicht vorknöpften – jedenfalls für den Augenblick. Der Führer würde weitere zehn Jahre auf seinem Thron in Tripolis verharren, nur um von einer Gefahr eingeholt zu werden, die er selbst nie hatte kommen sehen: einem Aufstand seines eigenen Volkes. Muammar al-Gaddafi sollte zu einem der bekanntesten und am brutalsten zur Schau gestellten Opfer der von der breiten Bevölkerung getragenen Revolten und Revolutionen werden, die Anfang 2011 über den Nahen Osten hereinbrachen, als er auf dem Seitenstreifen einer Autobahn von einem Lynchmob umgebracht wurde.

Das Ereignis, das den Arabischen Frühling in Gang gesetzt haben soll, hätte kaum unwahrscheinlicher sein können: die Selbstverbrennung eines armen tunesischen Obst- und Gemüsehändlers, der mit seinem Selbstmord gegen die Schikanen der Behörden protestieren wollte. 13Als Mohamed Bouazizi am 4. Januar 2011 seinen Verletzungen erlag, verlangten die Demonstranten, die zunächst für Wirtschaftsreformen auf die Straßen Tunesiens gegangen waren, nach dem Rücktritt des autokratischen Präsidenten Zine el-Abidine Ben Ali, der seit immerhin 23 Jahren an der Spitze des Staates stand. In den folgenden Tagen nahmen die Proteste an Ausmaß und Heftigkeit zu und breiteten sich schließlich über die tunesischen Grenzen hinaus aus. Bis Ende Januar fanden Demonstrationen in Algerien, Ägypten, dem Oman und in Jordanien statt. Doch das war nur der Anfang. Bis November 2012 – seit Bouazizis Tod waren gerade einmal zehn Monate vergangen – waren im Nahen Osten vier langjährige Potentaten gestürzt worden; ein halbes Dutzend weiterer, plötzlich umkämpfter Regime wurde von Unruhen erschüttert oder versprach Reformen. Anti-Regierungsproteste, manche davon friedlich, andere gewalttätig, breiteten sich von Mauretanien bis Bahrain über die gesamte arabische Welt aus.

Als der Arabische Frühling begann, war ich bereits seit fast 40 Jahren mit dem Nahen Osten vertraut. Als Kind hatte ich Anfang der siebziger Jahre gemeinsam mit meinem Vater eine Reise durch die Region unternommen, die meine Faszination für den Islam sowie meine Liebe zur Wüste geweckt hatte. Außerdem wagte ich im Nahen Osten meine ersten Schritte als Journalist, als ich im Sommer 1983 kurzerhand einen Flieger ins umkämpfte Beirut nahm, weil ich hoffte, dort als freier Mitarbeiter einer Zeitung arbeiten zu können. In den folgenden Jahren war ich als Kriegsberichterstatter dabei, als israelische Truppen Razzien im Westjordanland durchführten; ich aß mit Dschandschawid-Milizionären in Darfur zu Abend und interviewte die Familien von Selbstmordattentätern. Schließlich zog ich mich fünf Jahre aus dem aktiven Zeit14schriftenjournalismus zurück und schrieb ein Buch über die historischen Wurzeln des modernen Nahen Ostens.

Aufgrund dieser Erfahrungen hieß ich die Erschütterungen des Arabischen Frühlings zunächst willkommen – tatsächlich war ich sogar der Meinung, sie seien längst überfällig gewesen. Auf all meinen beruflichen Reisen rund um den Globus war mir kein anderer Flecken Erde begegnet, der so von Stagnation geprägt war wie die arabische Welt. Gaddafi hielt mit seinen 42 Jahren an der Macht den Rekord als langlebigster Diktator der Region, aber auch in den anderen Ländern war die Situation kaum anders: Ägypter, die 2011 jünger als 40 Jahre waren – und das galt für immerhin 75 Prozent der Bevölkerung –, hatten ihr ganzes Leben mit zwei Staatsoberhäuptern verbracht, während Syrer gleichen Alters einzig und allein die Herrschaft von Vater und Sohn Assad kannten. Neben dem angesprochenen politischen Stillstand gab es noch ein weiteres Problem: In den meisten arabischen Nationen saßen die Angehörigen kleiner Oligarchien oder Dynastien an den wirtschaftlichen Schalthebeln; wer nicht dazugehörte und sich dennoch finanzielle Sicherheit wünschte, musste sich um eine Anstellung im geradezu grotesk aufgeblähten Staatsapparat des jeweiligen Landes bemühen und damit in Behörden, die meist selbst Denkmäler des Nepotismus und der Korruption waren. Während die schiere Menge an Geld, die in ölreiche, spärlich besiedelte Staaten wie Libyen oder Kuwait fließt, unter Umständen dafür sorgt, dass wenigstens ein kleiner Teil des wirtschaftlichen Wohlstands von oben nach unten durchsickert, ist das in bevölkerungsreicheren, aber ressourcenärmeren Ländern wie Ägypten oder Syrien nicht der Fall, wo die Not groß und die Arbeitslosigkeit hoch ist. In Anbetracht des ungebrochenen Bevölkerungswachstums in der Region führt das zu immer mehr Schwierigkeiten.

Was mir zu Beginn des Arabischen Frühlings ebenfalls 15Mut machte, waren die Objekte, auf die sich der Zorn der Menschen richtete. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass eines der bedeutendsten und lähmendsten Merkmale der arabischen Welt ihre Klagekultur war. Diese Gesellschaften schienen sich weniger über das zu definieren, was sie anstrebten, als über das, was sie ablehnten: Sie waren antizionistisch, antiwestlich und antiimperialistisch eingestellt. Seit Generationen hatten sich die lokalen Diktatoren als besonders geschickt erwiesen, wenn es darum ging, den öffentlichen Ärger von ihrer eigenen Missherrschaft weg und dafür auf äußere »Feinde« hin zu lenken. Mit Einsetzen des Arabischen Frühlings funktionierte dieses alte Schema aber plötzlich nicht mehr. Stattdessen richtete die Bevölkerung des Nahen Ostens ihre Wut zum ersten Mal direkt gegen die Regierung selbst.

Und dann ging alles ganz fürchterlich schief. Bis zum Sommer 2012 rutschten Libyen und der Jemen, zwei der »befreiten« Staaten, in Anarchie und soziopolitische Zersplitterung ab, während der Kampf gegen das Regime Baschar al-Assads in Syrien sich in einen blutigen Bürgerkrieg verwandelte. In Ägypten stürzte das Militär im folgenden Jahr die erste demokratisch gewählte Regierung des Landes, ein Putsch, der von vielen jungen Aktivisten bejubelt wurde, die noch zwei Jahre zuvor mit Forderungen nach mehr Demokratie auf die Straße gegangen waren. Der einzige wahrhaft helle Fleck auf der Karte des Arabischen Frühlings war Tunesien, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Doch selbst dort waren Terroranschläge und rivalisierende Politiker eine ständige Gefahr für die instabile Ordnung. Inmitten all dieses Chaos erwachten die Überbleibsel von Osama bin Ladens alter Organisation, al-Qaida, wieder zum Leben. Sie fachten den Krieg im Irak erneut an und brachten so einen noch tödlicheren Ableger hervor: die Terrormiliz IS.

16Wie kam es dazu? Wie konnte eine zunächst so vielversprechende Bewegung so gründlich scheitern?

Dass diese Frage so schwer zu beantworten ist, hat mit der Vielgestaltigkeit und Unübersichtlichkeit des Arabischen Frühlings zu tun sowie mit dem Fehlen irgendeines Musters, anhand dessen sich erklären ließe, warum manche Staaten von dieser Revolte völlig auf den Kopf gestellt wurden, während benachbarte Länder so gut wie verschont blieben. Manche dieser krisengebeutelten Staaten waren im regionalen Vergleich recht wohlhabend (wie Libyen); andere wiederum extrem arm (etwa der Jemen). Länder mit vergleichsweise moderaten Diktaturen (wie Tunesien) brachen ebenso zusammen wie einige der brutalsten Regime der Region (beispielsweise in Syrien). Unter den Staaten, die stabil blieben, zeigt sich genau dieselbe Varianz der politischen und ökonomischen Gegebenheiten.

Dann fiel mir ein Gespräch wieder ein, das ich in den ersten Tagen der Krise mit einem Jordanier geführt hatte. Es brachte zwar auch keine endgültige Antwort auf diese Fragen, enthielt aber zumindest einen entscheidenden Hinweis.

Ich hatte Hassan als Fahrer für eine ausgedehnte Tour durch Jordanien angeheuert, und im Laufe der fünf Tage, die wir miteinander verbrachten, freundeten wir uns an. Gesellig und gebildet, wie er war, erfüllte ihn seine Modernität mit Stolz, weshalb er jede Gelegenheit nutzte, die Ausbreitung des fundamentalistischen Islam in der Region zu verurteilen. Eine bemerkenswerte Facette seiner Persönlichkeit war seine anhaltende Bewunderung für den jordanischen König, Abdullah II. bin al-Hussein. Hassans Gesicht begann schon bei der bloßen Erwähnung von Abdullahs Namen zu leuchten. Selbst diese Haltung war allerdings von seinen modernen Ansichten geprägt. 17»Er ist sehr fortschrittlich und hat viel unternommen, um sein Volk aufzuklären«, pflegte er über den König zu sagen. »Wegen ihm ist Jordanien heute der westlichste aller arabischen Staaten.«

In Anbetracht solcher Äußerungen überraschte mich Hassans Einschätzung ein wenig, als wir eines Abends die Rolle der Stämme in der Region und die hemmende Wirkung diskutierten, die gerade diese häufig für die Ausbreitung des liberalen Gedankenguts hatten, das er so sehr begrüßte. Nachdem wir übereinstimmend festgestellt hatten, dass es sich dabei um ein großes Problem handelte, nahm Hassan einen tiefen Zug an seiner Zigarette. »Was ich gleich sagen werde, macht mich nicht stolz«, erklärte er, »aber sollte ich je dazu gezwungen sein, zwischen meinem König und meiner Familie zu wählen« – mit »Familie« meinte er seinen Stamm –, »würde ich mich natürlich jederzeit für meine Familie entscheiden. Tatsächlich habe ich da gar keine Wahl. Sollte meine Familie sich – aus welchen Gründen auch immer – gegen den Staat stellen, tue ich das auch.«

Diesen Satz hätte ich im Jemen oder in ländlichen Gegenden des Sudan erwartet, nicht jedoch von einem »modernen Menschen« in einem der weltoffensten Länder des Nahen Ostens. Er erinnerte mich jedoch daran, dass in einem Großteil der arabischen Welt die alte Anziehungskraft des eigenen Stamms, des eigenen Fleisch und Blutes, unter der Oberfläche immer noch wirkte. Außerdem bot er einen guten ersten Bezugspunkt und in gewisser Weise ein Ordnungsprinzip, das den Arabischen Frühling erklärbar machte.

Während die meisten der 22 Länder in der arabischen Welt wenigstens teilweise vom Arabischen Frühling erfasst wurden, sind die sechs am stärksten betroffenen Staaten – Ägypten, der Irak, Libyen, Syrien, Tunesien und der Jemen – allesamt keine Monarchien, sondern Republiken. 18Deutet dieser Sachverhalt vielleicht auf innere Gräben in den arabischen Republiken hin? Anders ausgedrückt: So korrupt und repressiv viele arabische Monarchien auch sein mögen – könnte es nicht doch sein, dass sie in ihrem Innersten von so etwas wie einem Stammesvertrag zusammengehalten werden, dank dem sie eher in der Lage waren, dem Druck des Arabischen Frühlings standzuhalten als die benachbarten Republiken?

Diese Fragen sind gerade im Hinblick auf jene drei arabischen Republiken relevant (Irak, Syrien und Libyen), deren Zerfall so weit fortgeschritten ist, dass große Zweifel bestehen, ob sie jemals wieder als funktionierende Einheiten existieren werden. Obwohl besagte Länder sich geografisch, historisch und ökonomisch sowie anhand unzähliger weiterer Faktoren stark unterscheiden, gehören doch alle drei zu der kurzen Liste arabischer Staaten, die Anfang des 20. Jahrhunderts von den westlichen Kolonialmächten künstlich erschaffen wurden. In diesen drei Ländern hatte kaum jemand je über nationalen Zusammenhalt und noch weniger über stammesspezifische oder konfessionelle Unterschiede nachgedacht. Solche internen Differenzen kennzeichnen zwar selbstredend auch viele andere Republiken sowie die Monarchien in der Region; es lässt sich aber nicht von der Hand weisen, dass die beiden hier zusammenwirkenden Faktoren – das Fehlen eines inneren nationalen Zusammenhalts und einer Form des gemeinschaftlichen Regierens, welche die traditionellen Ordnungsprinzipien der Gesellschaft hätte ersetzen können – den Irak, Syrien und Libyen besonders wehrlos machten, als der Sturm der Veränderung über sie hereinbrach.

Aus dieser Perspektive betrachtet, hatte Muammar al-Gaddafi die Sachlage also genau verkehrt herum eingeschätzt, als er die Auffassung vertrat, die Ära des Nationalismus werde von einem neuen Zeitalter der Globalisierung 19abgelöst. Stattdessen sorgte der Arabische Frühling in »künstlichen« Ländern wie dem seinen für eine Rückkehr zu den ältesten sozialen Ordnungsprinzipien, so dass traditionelle Loyalitäten nun nicht nur Gaddafi hinwegfegten, sondern auch jenen Nationalismus, den er zu etablieren versucht hatte. Tatsächlich stammen fünf der sechs der in diesem Buch porträtierten Personen aus solchen künstlichen Staaten, weshalb ihre individuellen Geschichten hier in den breiteren Kontext der Entstehung dieser Länder eingebettet werden.

Im Rahmen dieses Narrativs erscheint der Selbstmord Mohamed Bouazizis im Jahr 2011 dann nicht mehr so sehr als Auslöser des Arabischen Frühlings, sondern vielmehr als Höhepunkt all jener Widersprüche und Spannungen, die unter der Oberfläche der arabischen Gesellschaften so lange geschwelt hatten. Die Bewohner der arabischen Welt nennen denn auch ein anderes Ereignis acht Jahre früher als Auslöser für diesen Zerfallsprozess: den Einmarsch der Amerikaner in den Irak. Vielen kommt sogar ein einzelnes Bild in den Sinn, das für sie wie kein zweites diese Umwälzungen repräsentiert: der Moment, als am Nachmittag des 9. April 2003 die gewaltige Saddam-Hussein-Statue auf dem zentralen Bagdader Firdos-Platz mithilfe eines Bergepanzers zu Fall gebracht wurde.

Während die Erinnerung an dieses Bild in der arabischen Welt heute Groll und Verbitterung hervorruft – die Symbolkraft dieser jüngsten westlichen Intervention in der Region war kaum zu übersehen –, löste die Szene damals sehr viel nuanciertere Reaktionen aus. Zum ersten Mal in ihrem Leben sahen Syrer, Libyer, Iraker und die Menschen in anderen arabischen Staaten, dass selbst eine so unverrückbare Gestalt wie Saddam Hussein vom Sockel gestoßen werden konnte und dass die politische und gesellschaftliche Erstarrung, in deren Griff sich ihre 20gemeinsame Heimat so lange befunden hatte, durchbrochen werden konnte. Sehr viel weniger offensichtlich war hingegen der Umstand, dass diese Autokraten beachtliche Energien darauf verwendet hatten, ihre Bevölkerungen zusammenzuhalten, weshalb nach ihrem Sturz uralte Stammeskonflikte und konfessionelle Spannungen ihre zentrifugale Kraft zu entfalten begannen. Noch sehr viel weniger augenscheinlich war schließlich, wie sehr diese Kräfte die Vereinigten Staaten gleichermaßen anziehen und abstoßen würden, was den amerikanischen Einfluss und die Reputation der USA in der Region letztlich in einem womöglich irreparablen Ausmaß beschädigt hat.

Doch zumindest ein Mann hatte diese Entwicklung relativ klar erkannt. Fast das gesamte Jahr 2002 hindurch hatte die Bush-Regierung den Einmarsch in den Irak vorbereitet, indem sie Saddam Hussein unterstellte, ein Programm zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen zu betreiben. Außerdem brachte sie den irakischen Despoten indirekt mit den von Osama bin Laden angeordneten Anschlägen vom 11. September 2001 in Verbindung. Als ich Muammar al-Gaddafi in jenem Oktober sechs Monate vor den Ereignissen auf dem Firdos-Platz interviewte, wollte ich von ihm wissen, wer von einem Krieg im Irak gegebenenfalls profitieren würde. Der libysche Diktator hatte sonst stets in theatralischer Manier nachgedacht, bevor er mir eine Antwort gab. Dieses Mal kam sie jedoch wie aus der Pistole geschossen: »Bin Laden«, erklärte er. »Da gibt es keinen Zweifel. Der Irak könnte zum Aufmarschgebiet für al-Qaida werden, denn sobald Saddams Regierung kollabiert, bricht dort Anarchie aus. Wenn das passiert, werden alle Aktionen gegen die Amerikaner als Dschihad gelten.«

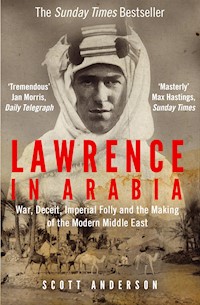

Muammar al-Gaddafi in Tripolis, Libyen, Oktober 2002.

Dieses Buch besteht aus sechs Erzählungen, die, verwoben mit den größeren Strängen der Geschichte, eine Art 21Bildteppich der im Aufruhr befindlichen arabischen Welt ergeben. Die fünf Teile der Reportage sind chronologisch geordnet. Im ersten Abschnitt werden einige der Personen vorgestellt, zugleich werden drei historische Faktoren skizziert, die für das Verständnis der gegenwärtigen Krise von größter Bedeutung sind: die innere Stabilität der künstlichen Staaten des Nahen Ostens; die prekäre Situation, in der sich die mit den Amerikanern alliierten arabischen Länder befanden, als sie eine Politik durchsetzen sollten, die von ihrer eigenen Bevölkerung auf Schärfste abgelehnt wurde; und die Rolle der USA bei der De-facto-Teilung des Irak, die sich bereits vor 25 Jahren ereignete, die damals kaum Beachtung fand (was sich bis heute nicht 22wirklich geändert hat) und die mit dazu beigetragen hat, die Legitimität der modernen arabischen Nationalstaaten zu unterminieren. Der zweite Abschnitt setzt sich vor allem mit der US-amerikanischen Intervention im Irak auseinander und beantwortet die Frage, wie dadurch der Grundstein für den Arabischen Frühling gelegt wurde. Im dritten Teil zeichne ich die brisanten Konsequenzen dieser Revolten in Ägypten, Libyen und Syrien nach. Der vierte, dem Aufstieg des IS gewidmete, sowie der fünfte Abschnitt, in dem ich mich mit dem daraus resultierenden Exodus aus der Region befasse, führt uns schließlich in die Gegenwart und zum Kern eines Problems, das die Welt heute wie kein anderes beschäftigt.

Ich habe mich bemüht, eine konkrete, menschliche Geschichte zu erzählen, in der es auch Helden und sogar den einen oder anderen Hoffnungsschimmer gibt. Und dennoch ist das, was folgt, letztlich eine düstere Warnung. Die Tragödien und die Gewalt im Nahen Osten haben längst auch benachbarte Regionen erreicht; man denke nur an die knapp eine Million Syrer und Iraker, die nach Europa geflohen sind, sowie an die Terroranschläge in Dhaka, Paris und anderen Städten. Und nachdem sich Massenmörder in San Bernadino oder Orlando auf den IS berufen haben, sind Migration und Terrorismus in vielen westlichen Köpfen zu einer Einheit verschmolzen, was wiederum sowohl beim Brexit-Referendum im Juni 2016 als auch bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl im selben Jahr eine Rolle spielte. In gewisser Hinsicht ist es daher bezeichnend, dass die Wurzeln der aktuellen Konflikte in der arabischen Welt im Ersten Weltkrieg zu finden sind, denn wie damals weitet sich hier eine regionale Krise rasch – und ohne auf den ersten Blick erkennbare Logik – zu einem Geschehen aus, dessen Auswirkungen überall auf der Welt zu spüren sind.

23TEIL IDie Ursprünge1972-2003

25EINLEITUNG

So abwegig es heute auch erscheinen mag, gab es doch eine Zeit, in der die arabische Welt amerikanische Einmischung in ihre Angelegenheiten nicht nur duldete, sondern geradezu darum bat. Das geschah zu einem überaus wichtigen Zeitpunkt in der politischen Entwicklung des Nahen Ostens und begann damit, dass im Sommer 1919 eine kleine Gruppe amerikanischer Abgesandter mit einem hehren Ziel vor Augen von Frankreich aus nach Syrien aufbrach. Obwohl die Bemühungen dieser Delegation inzwischen größtenteils aus der Geschichtsschreibung getilgt worden sind, wäre es der King-Crane-Kommission beinahe gelungen, eine ganz andere Karte des Nahen Ostens zu entwerfen als jene, die wir heute kennen.

Für den größten Teil der letzten 400 Jahre gehörten die arabischen Gebiete des Nahen Ostens zum Osmanischen Reich. Die osmanischen Sultane waren sich ihrer technologischen und militärischen Rückständigkeit gegenüber ihren imperialistischen europäischen Rivalen sehr wohl bewusst, weshalb sie diese Schwäche in eine Tugend verwandelten, indem sie recht kulant regierten. Solange die Untertanen ihres riesigen Reichs ihre Steuern zahlten und genug Rekruten für die Armee stellten, blieben sie ansonsten mehr oder weniger unbehelligt. Am erstaunlichsten 26war, dass diese Laissez-faire-Haltung auch die politische Ordnung selbst betraf. In Anerkennung der äußerst komplexen gesellschaftlichen Strukturen der Stämme, Unterstämme und Klans sowie der unüberschaubaren Zahl religiöser Gruppen in der Region teilten die Osmanen ihr Reich in einen Flickenteppich weitgehend autonomer Provinzen auf, die sie Vilâyet nannten. Unter dem Millet-System (»Millet« bedeutet so viel wie Nationalitäten) waren die nichtmuslimischen Glaubensgemeinschaften überdies weitgehend autonom, sie verfügten über ihre eigenen Gerichte, die nicht an das osmanische Recht gebunden waren. Diese fortschrittlichen Arrangements standen im scharfen Gegensatz zu den Taktiken einer durch das Schwert erzwungenen Konversion, auf welche die meisten europäischen Mächte in dieser Zeit setzten.

Im Jahr 1914 machten die Osmanen dann jedoch einen folgenschwerer Fehler. Da sie sich im Ersten Weltkrieg Deutschland und Österreich-Ungarn angeschlossen hatten, standen sie bei Kriegsende auf der Verliererseite, so dass sie den Plänen der siegreichen Kolonialmächte hilflos ausgeliefert waren. Nachdem Briten und Franzosen zuvor bereits die osmanischen Territorien in Nordafrika an sich gerissen hatten – vor allem Ägypten und Algerien –, nahmen sie bei den Pariser Friedensverhandlungen im Jahr 1919 das arabische Kernland selbst ins Visier. Gemäß dem zunächst geheimen, bereits 1916 geschlossenen Sykes-Picot-Abkommen sollten diese Gebiete in britische und französische Einflussbereiche aufgeteilt werden. Jede Hoffnung, die Europäer würden diese Territorien mit derselben Finesse verwalten wie einst die Osmanen, stellte sich bald als vergeblich heraus. Das belegt nicht zuletzt der Spitzname, den die Beamten im britischen Außenministerium ihrem Unterfangen gaben: »the Great Loot«, »die große Plünderung«.

27Mit einem möglichen Hindernis mussten die europäischen Imperialisten allerdings rechnen, und das war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson. Der Staatsmann hatte seine Landsleute vom Kriegseintritt der USA überzeugt, indem er ihnen ein Ende des Imperialismus versprochen hatte. Deshalb setzte er sich in Paris eloquent für das Selbstbestimmungsrecht der »kleineren Länder« ein. Als dieses hochtrabende Ziel auf den hartnäckigen Widerstand seiner britischen und französischen Verbündeten stieß, tat Wilson das, was Politiker unter solchen Umständen immer tun: Er bildete eine Kommission. Es waren die Mitglieder ebenjenes Gremiums, der King-Crane-Kommission, die am Morgen des 10. Juni 1919 in den Hafen von Jaffa einfuhren. Im Rahmen einer für die damalige Zeit beispiellosen Mission wollten sie unter der Bevölkerung vor Ort eine Umfrage darüber durchführen, welche Art von Regierung sie sich wünschte.

Fast zwei Monate lang reisten die Mitglieder des Ausschusses kreuz und quer durch die Türkei sowie durch Großsyrien und hielten Versammlungen ab, an denen Abgesandte von nahezu jeder vorstellbaren ethnischen und religiösen Gruppe teilnahmen. Bei diesen Treffen offenbarte sich ein überraschend eindeutiger Konsens: Niemand wollte von den Briten regiert werden, und die Franzosen waren erst recht unerwünscht. Die Menschen bevorzugten stattdessen die Unabhängigkeit; sollte dies nicht möglich sein, wünschten sie sich, unter US-Verwaltung gestellt oder ein amerikanisches Mandatsgebiet zu werden.

Während ihrer Rückreise nach Frankreich schrieben die Delegierten der King-Crane-Kommission pflichtbewusst ihre brisanten Erkenntnisse nieder und hielten an ihrer einstimmigen Empfehlung fest, die USA sollten das Mandat für Syrien übernehmen. Mit diesem Vorschlag 28hatten sie den amerikanischen Präsidenten allerdings gründlich missverstanden. Während Woodrow Wilson darauf erpicht war, seine europäischen Verbündeten über ihre moralischen Pflichten zu belehren, war es keineswegs sein Ziel, dass sich die USA im Ausland zusätzliche Verantwortung aufbürdeten. Da die unbequemen Ergebnisse der Kommission nunmehr lediglich dazu angetan waren, die Amerikaner bis auf die Knochen zu blamieren, schloss man die Berichte kurzerhand in einen Safe ein, damit niemand je davon erfuhr. Drei Jahre später wurden sie dann aber der New York Times zugespielt, die sie auf der Stelle veröffentlichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich jedoch längst die Idee der »großen Plünderung« und mit ihr jene künstlichen Grenzen durchgesetzt, die knapp 100 Jahre später im Zuge des Arabischen Frühlings so spektakulär gesprengt werden sollten. Zugleich hatte man dadurch einen Präzedenzfall für den Wankelmut der Amerikaner und deren Angewohnheit geschaffen, der arabischen Welt Hoffnungen zu machen, nur um diese kurz darauf zu zerstören – ein Muster, das sich im Lauf des folgenden Jahrhunderts unzählige Male wiederholen sollte.

In Mesopotamien schlossen die Briten drei osmanische Vilâyets zu einem Territorium zusammen, das sie »Irak« nannten. Der südliche Teil dieser Provinz wurde vor allem von arabischen Schiiten bewohnt, der mittlere von arabischen Sunniten und der nördliche von Kurden, die nicht zu den Arabern gehören. Westlich des Irak bedienten sich die europäischen Mächte der genau umgekehrten Taktik und zerschlugen das gewaltige Gebiet »Großsyriens« in kleinere, leichter zu kontrollierende Territorien. Der erheblich verkleinerte Rumpfstaat Syrien – im Wesentlichen das Land, wie es heute existiert – fiel ebenso wie die Küstenenklave Libanon unter französische Herrschaft, während die Briten Palästina und Transjordanien 29übernahmen, einen Landstrich im Süden Syriens, aus dem letztlich Israel und Jordanien werden sollten. Die Italiener wiederum, die sich diesem Spiel 1934 mit leichter Verzögerung ebenfalls anschlossen, vereinigten die drei alten nordafrikanischen Territorien, die sie 1912 den Osmanen entrissen hatten, und bildeten daraus die Kolonie Libyen.

Um die Herrschaft über die zersplitterte Region zu wahren, bedienten sich die europäischen Mächte derselben Divide-et-impera-Strategie, die sie im späten 19. Jahrhundert bereits bei der Kolonisierung des subsaharischen Afrika so erfolgreich angewandt hatten. Man suchte sich vor Ort eine ethnische oder religiöse Minderheit und vertraute ihr die Verwaltung des jeweiligen Gebietes an. Dabei verließ man sich darauf, dass diese Minderheit nie gegen ihre ausländischen Aufseher aufbegehren würde, da die entrechtete Mehrheit sie ansonsten hinweggefegt hätte.

Zu diesem Zweck brachten die Briten einen ihrer arabischen Verbündeten aus dem Ersten Weltkrieg, Faisal Hussein, in den Irak und setzten ihn dort als König ein – dass Faisal keinerlei Verbindung zu der Region hatte, spielte dabei keine Rolle. Unter seiner Herrschaft wurde in dem vornehmlich von Schiiten bewohnten Land eine Vormachtstellung der Sunniten errichtet. Die Franzosen machten es im sunnitisch geprägten Syrien genau andersherum und brachten die Alawiten, eine schiitische Sekte, und die christliche Minderheit als ihre lokalen Mittelsmänner an die Macht. Die Italiener schließlich dachten sich für Libyen etwas ganz Neues aus: In Anbetracht der tiefsitzenden Rivalität zwischen den wichtigsten Regionen, den Großprovinzen Tripolitanien und Kyrenaika, machten sie die beiden größten Städte der jeweiligen Gebiete, Tripolis und Bengasi, zu den zwei Hauptstädten des neuen Nationalstaats.

30