Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

In persönlichen Momentaufnahmen erzählt der serbisch-orthodoxe Bischof Grigorije Durić von Gesten der Menschlichkeit, von Gefühlswärme, Weisheit und Tapferkeit. Selbst unter schwierigsten Lebensbedingungen am Rande mehrer Kriege zeigen seine herzegowinischen Protagonisten die hellsten Momente menschlichen Daseins. Das Buch berichtet von Begegnungen und Schicksalen, die den Glauben prägen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

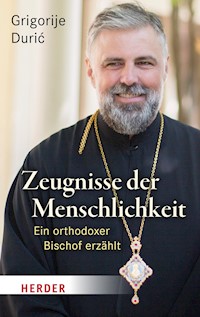

Grigorije Durić

Zeugnisse der Menschlichkeit

Ein orthodoxer Bischof erzählt

Übersetzt aus dem Serbischen von Dragica Schröder

Originaltitel: Preko praga

© Grigorije Durić 2017

Für die deutsche Ausgabe:

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlagmotiv: Wikimedia Commons, © Saint-Petersburg Theological Academy, veröffentlicht unter Creative Commons CC BY 2.0.

Umschlaggestaltung: Verlag Herder

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern

ISBN Print 978-3-451-39398-3

ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83939-9

Inhalt

Vorwort

Die Schwelle

Züge

Žitomislić

Ostrog

Ball

Lachen

Die steinerne Träne

Das Meer

Zavala

Petar Zimonjić

Der Taufschein

Die Kinder

Sakib

Lebendiges Wasser

Petar

Wunden

Die Sorge

Gräber

Filip

Anja

Nemanja

Anastasia

Tvrdoš

Über den Autor

Die Übersetzerin

Vorwort

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir (Heb 13,14)

Dieses Buch ist nur der Gattung nach eine Sammlung von kurzen Erzählungen über Menschen und Orte, die dem Autor in seinem Leben und seinem geistlichen Wirken begegnet sind. In Wirklichkeit nimmt uns Bischof Grigorije mit auf eine poetische (Bahn)Reise, die tief in sein und unser Inneres geht – und dadurch auch zu IHM führt. Auf diesem Weg ermuntert er uns, den Blick aus dem dunklen Bild im Spiegel zu nehmen, unsere Augen weit aufzumachen, uns selbst und die anderen sowie die Welt, die um uns ist, zu entdecken, erfahrend zu betrachten und mit allen Sinnen einzuprägen.

Den Anfang dieser Reise markiert eine Schwelle; eine Türschwelle, die immer wieder bereitwillig und mutig betreten werden muss. Und ein Berg, der immer da ist, stellt die erste Perspektive dar, die überwunden werden soll. Wie ein roter Faden läuft durch alle Erzählungen das Motiv der »Heimat«. Einer Heimat, die der Autor verlassen hat, wie sie jeder verlassen muss; einer Heimat, die er wie jeder sucht; einer Heimat, die doch in ihm verbleibt, wie in jedem von uns. Den Rahmen bildet das Leben, das in seiner Vielfältigkeit und Komplexität jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt.

Alle Erinnerungen, die hier erzählt werden, sind vom Tod bzw. vom Krieg geprägt. Der Tod steht für den Autor jenseits eines beliebigen Zeitpunkts menschlichen Schicksals; er macht die Personen der Erzählungen durchsichtig: den Vater Zdravko, die Oma Savka, den Abiturienten Nemanja, die jungen Todkranken Filip und Anastasia; alles ist Licht, Auferstehung, Leben. Und der Krieg, den der Autor selbst erlebte (1992) oder in den Biographien von V. Stevan Pravica und Mönch Georgije, in seiner Volks- und Familiengeschichte miterlebte (Erster und Zweiter Weltkrieg, Bürgerkrieg), hinterlässt in Personen und Orten tiefe Wunden, die jedoch Fenster zur Gnade Gottes öffnen können. Doch dies sind keine bloßen tristen Erinnerungen an Menschen (und Unmenschen) und Orte. Personen und Orte verhelfen dem Autor und uns zu einer anderen Art von Erinnerung: zu einem Blick auf die Zukunft, die bereits angebrochen ist.

Trotz oder gerade wegen der Schlechtigkeit der Geschichte: Mit einem Ball in der Hand oder am Bein, der Vollkommenheit und Leichtigkeit darstellt, spielend wie Gott bei der Erschaffung der Welt (nach dem Ausdruck des hl. Gregors des Theologen) und mit einem breiten Lächeln, das den Grad der Freiheit, zu der man berufen ist, und der Ehrlichkeit markiert, lädt uns der Autor ein, diese Reise anzutreten, in die Gemeinschaft der Menschheit einzutreten. Wie eine Ikone der zu suchenden Stadt steht im Epilog der Reise und dieses Buches das Kloster Tvrdoš. Dort, am sanften Sausen des Flusses Trebišnjica, findet der Autor den Ort seiner Sehnsucht, der am Ende dieses Buches zum Ort unserer Sehnsucht wird.

»Die Dichter sehen, wie immer, weiter und tiefer als die anderen«: Dieser Aphorismus des Autors spricht für sich. Dabei versteht es Bischof Grigorije als Pflicht, auch uns, Leserinnen und Lesern, durch diese seine Erzählungen einen weiten Blick auf die zukünftige Stadt, die wir suchen, zu verschaffen. Und zu schärfen. Dies sollten wir dankbar annehmen.

† Metropolit Augoustinos von DeutschlandExarch von ZentraleuropaVorsitzender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD)

Die Schwelle

Für Mutter und Vater

Meine Mutter spürte immer, wenn bei mir etwas Wichtiges geschah. Dieses Gefühl haben wohl alle Mütter. Daher war ich es manchmal leid, wenn sie etwas nicht ernst nahm, das für mich wichtig war. Wenn sie durch hartnäckiges Schweigen oder ein beiläufiges Wort meine Dramen beendete.

Ich erinnere mich gut an einen Augusttag. Der Himmel war heiter und klar, ein paar Wolken in der Ferne. Aus dem Haus hörte man das gedämpfte Getuschel der Frauen, die merkwürdigerweise viel leiser waren als gewöhnlich. Vor dem Haus, im Garten, unterhielten sich die Nachbarn und die Verwandten lebhaft, die um eine festlich gedeckte Tafel versammelt waren. Vermischt mit dem Summen der Bienen und dem Vogelgesang drangen Teile des Gesprächs bis zu der Türschwelle, auf der ich saß, in meiner blauen Hose und meinem besten hellblauen Hemd, abwesend und in Gedanken versunken. Von Zeit zu Zeit schaute ich zum Berg hinauf, der sich über dem Haus erhob. Ich kannte ihn gut und liebte ihn sehr, so, wie man nur einen guten Freund kennt und liebt. Diesen sanften, manchmal aber auch launischen und unberechenbaren Berg liebten wir alle, weil er immer schon Zufluchtsort und Ernährer war, Stütze und Schutz, aber ebenso Zeuge der Mühen und des Kampfes ums Überleben in den ungewöhnlichen Welten meiner Kindheit.

Ein Gedanke von Ivo Andrić überkam mich, den ich einige Tage zuvor gelesen hatte: »Der größte Berg, den der Mensch überwinden muss, ist die Schwelle seines Hauses«, so klangen diese Worte Andrićs in meinen Ohren. Meine Mutter schaute von Zeit zu Zeit aus dem Haus, ihren stummen Blick kurz auf mich gerichtet, der ihr genügte, um zu wissen, wie ich mich fühlte. Auch sie war an diesem Tag anders, als spürte sie mit dem besonderen Sinn einer Mutter den Kampf, der sich in mir abspielte. In ihrem beharrlichen Schweigen konnte ich ihren unausgesprochenen Vorwurf spüren: »Gut, wie du willst. Das ist deine Entscheidung.« Der Abschied fiel ihr schwer, aber ich wusste, dass sie sich meinem Entschluss nie widersetzen würde. Sie, die mir nie gestattet hatte, auf der Türschwelle zu sitzen, weil das als unanständig galt, sagte an diesem Tag kein Wort dazu.

Von der Schwelle des bescheidenen, nicht allzu großen Hauses, das mein verstorbener Vater gebaut hatte, öffnete sich ein Blickfeld, das ich heute noch oft vor mir sehe, wenn ich die Augen schließe. Als Kind habe ich die Bedeutung dieses Anblicks nicht begriffen. Mir scheint, dass ich erst jetzt seine volle Bedeutung und den ganzen Sinn verstehe. Ich könnte nicht sagen, ob es im Herbst schöner war, wenn Gold und Röte die dichten Bergwälder und die verödeten Wiesen durchzogen, oder im Winter, wenn der schwere Schnee auf die steilen Hänge fiel und sie mit Stille überzog. Von dieser Schwelle aus betrachtete ich gern das Erwachen des Frühlings und hörte der Melodie der vielen Bäche zu, die durch die Täler und Hänge strömten, oder ich lauschte in den Sommernächten dem Zirpen der Grillen und Heuschrecken, die sich in der Dunkelheit versteckten. Jeden Morgen, zu jeder Jahreszeit, erblickte ich, sobald ich die Augen öffnete, wundervolle Ansichten und hörte ich die ungewöhnlichsten Klänge. In ihnen bewahre ich in der Erinnerung bis heute ein Andenken an meine Kindheit.

An diesem Tag, als ich auf der Türschwelle saß, rief ich in meinen Gedanken diese vertrauten und lieben Bilder herbei. Die Sonne näherte sich dem Scheitelpunkt, ein unmissverständliches Zeichen, dass die Stunde des Aufbruchs gekommen ist. Ich ging ins Zimmer und betete vor den Ikonen, küsste die unseres Schutzpatrons und drehte mich zu der Stelle um, wo ich als vierjähriges Kind wortlos meinen verstorbenen Vater geküsst hatte, um mich von ihm für immer zu verabschieden. Meine Mutter versuchte ihre Tränen zurückzuhalten. Sie verabschiedete mich still, mit unausgesprochenen Worten der Ermutigung, mit denen sie mich all diese Jahre der Kindheit, wie mit einer dritten Hand, umarmt und ermuntert hatte.

An die anderen Leute kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß, dass sie mich gutmütig und warmherzig ansahen, aber in diesem Augenblick waren sie mir ganz fern und fremd.

Ich griff nach dem kleinen Koffer, der ein paar Tage zuvor für diesen Anlass gekauft worden war. Ohne Tränen und ohne mich umzudrehen, ging ich langsam den abschüssigen Weg zur Hauptstraße hinab. Im Kopf dröhnte das Wort Schwelle, das alles andere erstickte und verdrängte. In diesen Schritt, den ich an diesem Tag über die Türschwelle tat, passte, so scheint mir, mein ganzes Leben.

Ich werde mich immer an sie erinnern. Es war eine ziemlich hohe Schwelle, aus nur einem Holzstück gemacht. Warum ist sie für mich so wichtig geworden? Ist der Gedanke von Andrić dafür verantwortlich, oder eine bewusste Anhänglichkeit? Wie dem auch sei, bei jedem großen Schritt, den ich in meinem Leben tat, hatte ich den Eindruck, wieder vor dieser Schwelle zu stehen, im Zweifel daran, ob ich sie tatsächlich je überquert hatte. Wie die Jahre vergehen, wächst in mir der Wunsch, zu ihr zurückzukehren und sie zu erneuern, denn auch wenn sie ganz abgetreten ist, lebt sie in mir wie eine unsichtbare Grenze, die mich vor Irrwegen bewahrt. Sie holt mich an den Anfang zurück und verleiht allen meinen weiteren Schritten Sinn.

Obwohl ich in meinem Leben viele Schwellen überschritten habe, waren mir nur einige wenige wichtig. Mit einem Gefühl der Angst erinnere ich mich an die Schwelle meiner Grundschule, mit Ehrfurcht an die drei Schwellen von Hilandar1, mit Bewunderung an die Schwelle der Hagia Sophia in Istanbul und mit Liebe an die des Klosters Tvrdoš. Ich bin über viele berühmte Schwellen gegangen. Sie sind für mich nie so bedeutend geworden. Sie sind nie wirklich meine geworden. Das können nur die Schwellen werden, über die wir ins Leben treten.

1 Serbisches Koster auf dem Athos (Anm. d. Übers.).

Züge

Züge mochte ich schon seit frühester Kindheit. Mein Vater war Eisenbahner, und seine Liebe für und sein Interesse an Zügen haben sich auch auf mich übertragen. Zuerst sah ich sie, ein ganz kleines Kind noch, wie sie, erzbefüllt, am Haus meiner Tante Stana vorbeifuhren. Oftmals schienen sie endlos, besonders für das Auge eines Kindes. Den langen Zug, der das Erz transportierte, nannte man »Spezialzug«. Er sah mächtig aus, wenn er durch den Berg donnerte und sich von Zeit zu Zeit mit seinem bekannten Hupsignal meldete. Verglichen mit der Bewunderung für eine Elektrolokomotive betrachteten alle die Dampflok etwas abschätzig, obwohl niemand leugnen konnte, dass sie auch ein Zug war. Unser Zechenstädtchen war ein wahrer Zufluchtsort für so eine alte Dame. Vareš scheint mir der letzte Ort auf der Welt gewesen zu sein, in dem immer noch eine Dampflok fuhr.

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal in einen Zug gestiegen bin. Es war wohl in dem Alter, als ich mir meiner selbst noch nicht bewusst war. Mein Vater erkrankte, als ich gerade drei Jahre alt war, und verbrachte viel Zeit im Koševo-Krankenhaus von Sarajevo, sodass ich mit meiner Mutter und meinem Bruder mit dem Zug gefahren bin, um ihn zu besuchen. Wir bekamen auch Ermäßigung, mit der sogenannten »Regiekarte«, weil mein Vater und auch sein Vater, mein Opa Ljubo, Eisenbahner gewesen sind. Wahrscheinlich spürte ich deswegen immer, wenn ich einem Eisenbahner begegnete, eine vertraute, familiäre Zuneigung, obwohl ich nicht wusste, wer er war und woher er kam. Bei solchen Begegnungen kam mir sogar immer der naive kindliche Gedanke: Auch er muss meinen Vater gekannt haben!

Meine erste Begegnung mit einem Zug geschah also zu der Zeit, als mir noch nicht bewusst war, was um mich herum geschah. Erst als ich erwachsen war, erzählte mir meine Mutter, wie einmal ein mir gegenübersitzender Herr mich Vierjährigen gefragt habe, ob ich lesen könne. Ich hätte es bejaht, obwohl ich eigentlich nur ein paar Buchstaben kannte. Da er an meiner Antwort zweifelte, habe mich der ältere Herr gebeten, den Schriftzug unter dem Fenster vorzulesen, und ich habe, so erzählte meine Mutter, wie aus der Pistole geschossen geantwortet: »Lehn’ dich nicht aus dem Fenster, weil du sonst hinausfällst!« Alle Leute hätten gelacht, besonders meine Mutter, die mir während der Fahrten oft den Schriftzug unter dem Fenster vorgelesen und mir seine Bedeutung erklärt hatte. Später habe ich diese Warnung auch auf Deutsch gelernt. Noch jetzt sehe ich deutlich das kleine Emailleschild und darauf in schwarzen Buchstaben die Worte: »Nicht aus dem Fenster lehnen!«.

Züge wurden so im Laufe der Zeit zu meinem Lebensraum. Sicherlich gibt es Menschen, die viel häufiger gereist sind, aber für mich war jede Reise mit dem Zug einzigartig. Ich kann mich an große und kleine Züge erinnern, an lokale und internationale: von Vareš nach Podlugovi, von Sarajevo nach Belgrad, aber auch von Moskau nach Petersburg und von Brüssel nach Amsterdam. Ich bin in allen Klassen und verschiedenen Zügen gereist, von Dampflokomotiven bis zu den modernsten Expresszügen, immer mit einem angenehmen Gefühl, aus einer Ungewissheit heraus, die diese Reisen begleitete.

Hätte ich bei meinen Reisen mitgeschrieben, wäre inzwischen ein langer Zug mit vielen Waggons nötig, um darin alle Notizen über das aufzubewahren, was ich in den Abteilen und an den Bahnhöfen unterwegs gesehen und gehört habe. Ich hätte zum Beispiel über die Gegenden geschrieben, die ich durch die beschlagenen Fenster gesehen habe, über ein verstohlenes Lächeln bei der Begegnung mit betrunkenen Reisenden, darüber, wie ich angesichts eines Sonnenuntergangs geweint habe, als der Zug durch die Ebene dahinraste, oder über Menschen, deren Namen ich nicht einmal kannte, und doch ist mir ihr Gesicht auch heute noch in Erinnerung. Ich hätte über die geschrieben, die mir unverhofft nahekamen, doch die mir nach dem Aussteigen nur blass in Erinnerung geblieben sind, wie Menschen aus einem Traum. Ich hätte auch über die Träume und über das Wachwerden in Zügen geschrieben, über verpasste Ausstiegsbahnhöfe, über das heimliche, aber immer vorhandene Bewusstsein davon, dass am Ende einer jeder Reise, wohin der Zug auch gefahren ist, jemand oder etwas auf mich wartete. Je mehr ich darüber nachdenke, umso sicherer bin ich mir, dass nur diejenigen Menschen gerne mit dem Zug reisen, die die mit jeder Reise verbundene Ungewissheit lieben; jene Ungewissheit, die uns Reisende einander nahebringt und uns zu Vertrauten macht – und sei es auch nur bis zum nächsten Bahnhof.

Die Züge standen damals oft stundenlang auf der Strecke und warteten auf die Durchfahrt anderer Züge. Dann brauste gleich neben unserem ein anderer Zug durch, mit anderen Reisenden. Das geschah in Blitzesschnelle, und ich konnte kaum die Schemen der fremden Gesichter erkennen. Gleichwohl konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser andere Zug und die Menschen in ihm nur ein anderes »Wir« waren, mit den gleichen Gesichtern und den gleichen Leben; wir, die wir nur für einen kurzen Augenblick aus einer anderen, fremden Realität in unsere eingedrungen waren.

Oft stellte man mir im Zug Fragen, besonders wenn man erfuhr, dass ich Theologie studierte. Das ging von den Fragen: »Wer ist Gott?«, »Wo ist Gott?«, »Warum lässt er Kriege zu?« bis hin zu der Frage »Warum hält dieser Zug hier so lange?«. Dabei blieb ich stets ruhig. Es gab ja, bei all der Unterschiedlichkeit unserer Standpunkte, weder für meine Gesprächspartner noch für mich einen Ausweg. Wir waren Gefangene eines Augenblicks in Zeit und Raum, den wir unabhängig von unseren Einstellungen teilen mussten. Nicht selten entwickelten wir einen freundlichen Umgang miteinander und teilten uns das letzte Stück Brot oder ein Getränk.

Die Schaffner waren eine Geschichte für sich. Sie alle waren gute Psychologen. Sie kannten die Menschen und das Leben ganz genau. Wenn ich allein in einem Abteil saß, ein Buch öffnete und zu lesen begann, warnte mich ein alter Schaffner immer mit einem Lächeln: »Kleiner, dumm zu sein ist gar nicht so einfach, vom Klugsein ganz zu schweigen. Pass auf dich auf!«

Jede Zugreise wurde zu einer wertvollen Erfahrung. Die Gewitzteren wussten: Was auch immer geschieht, man kann nirgendwohin ausweichen; warte geduldig, bis der Zug am Ziel ankommt, danach entsteht eine andere Wirklichkeit. So habe ich sehr früh begriffen, dass eine Zugreise in vielem dem wahren Leben ähnelt: Wie unterschiedlich wir auch sind, wir sind alle auf demselben Weg, daher braucht es Geduld. Dieses Wissen bringt die Reisenden einander näher, lässt sie einander besser verstehen. Daher hat der Zug in meinen Augen eine fast ontologische Macht erlangt. Er wurde so etwas wie ein großes, bewegliches Heim. In ihm reisen auch diejenigen, die sich falsch geben: Man findet Diebe, Lügner, Neider. Aber wie die Reise dauert, wird alles nach und nach aufgedeckt: Jeder Charakter erhält seinen richtigen Namen, alle Masken fallen unweigerlich. So wird der Zug ein echter Raum des Lebens, mit allen Elementen der Wirklichkeit.

Die im Zug herrschende Realität ist manchmal hart, manchmal lächerlich oder erfreulich, manchmal verwirrend. Der Zug kann ein reisendes Lager sein, eine fröhliche Karawane oder ein Schiff auf Gleisen. Für mich waren Züge immer Siedlungen voller Leben, die nur dann einen Sinn haben, wenn in ihnen Menschen sind. Jeden, der auch nur kurz in ihre Welt einkehrt, begeistern Züge mit ungewöhnlichen Erfahrungen und unvergesslichen Begegnungen. Wohl deswegen heißt es, dass es dort, wo es keine Züge gibt, auch kein Leben gibt. Das Leben ist eine ununterbrochene Reise zu der Station, die uns am meisten erfreuen wird, zum absoluten Glück, zu jenem Ort, an dem es weder Trauer noch Schmerz mehr gibt, zu jenem Ort der Begegnung mit Ihm, der ist und der macht, dass wir sind. Jede vergängliche Freude ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg dorthin. Daher brauchen wir Züge. Und Reisen. Sie zeigen uns die Wahrheit über die Vergänglichkeit und die Kraft der Sehnsucht nach dem Unvergänglichen auf.

Žitomislić

Als Junge bin ich oft Zug gefahren. Einmal hörte ich, in der Erwartung, in Ploče anzukommen und das Meer zu sehen, an einer der Stationen auf dem Weg von Mostar nach Čapljina den Schaffner ein seltsames und mir bislang unbekanntes Wort aussprechen: Žitomislić. Während des kurzen Aufenthalts stiegen einige Reisende aus dem Zug, und in meinem Kopf klang der geheimnisvolle und ungewöhnliche Name, der sich still und unbemerkt in mein Bewusstsein einschlich, um dort für immer zu bleiben.

Als wir weiterfuhren, kreisten meine Gedanken dauernd um das Wort: žito-mislić. Das Wort žito (»Weizen«) führte mich zurück in meine früheste Kindheit, wenn meine Mutter, müde und erholungsbedürftig, mich zum Schlafen bringen wollte, während mir immer noch nach Geselligkeit war.

»Schlaf!«, flüsterte sie.

»Ich kann nicht schlafen!«, begehrte ich auf.

Sie streichelte mich dann und fügte lächelnd hinzu, dass ich ruhig liegen und mir vorstellen solle, wie der reife Weizen wogt. Gott weiß, wie oft ich mit diesem beruhigenden und immer anderen Bild vom Weizen, der sich unter dem ihn sanft streichelnden Wind biegt und erhebt, eingeschlafen bin.

Die Bilder des wogenden Weizens in meinen Gedanken wurden von der Stimme des Schaffners zerstreut, der die Ankunft des Zuges am Zielort verkündete. Mir war, als sei der letzte Teil der Reise im Nu vergangen. Ich war mir sicher, dass ich ihn nie vergessen würde, diesen anscheinend unwichtigen Bahnhof auf dem Weg zum Meer und seinen rätselhaft schönen Namen, den ich dabei zum ersten Mal gehört habe.

Einige Jahre später wurde Žitomislić in meinem Verstand als lebendige Realität verwirklicht, als etwas Großes und Reales. Als ich mit dem Theologiestudium begann, war das erste, das ich über meinen damaligen Oberhirten, Metropolit Vladislav, erfuhr, dass er seine Zeit gern im Kloster Žitomislić verbringe. Das schien ausgezeichnet zusammenzupassen: Der für mich damals wichtigste Mensch der Kirche lebte an dem Ort mit dem ungewöhnlichsten Namen. Doch dann begann der Krieg. Der alte Metropolit starb, und die Serben wurden weit aus dem Neretva-Tal vertrieben. Der Wahnsinn triumphierte. Bald erfuhren wir auch die traurige Nachricht, eine von vielen, die uns in diesen Jahren erreichte: Das Kloster Žitomislić war zerstört. Mir schien, als sei mit ihm ein Teil meines Wesens verschwunden, jener Teil, in den dieses Wort tief einprägt war.

Als der Krieg zu Ende war, erschien eines Nachmittags vor dem Tor des Klosters Tvrdoš ein zerzauster deutscher Biker. Er holte aus seinem Rucksack den großen seidenen Talar des verstorbenen Metropoliten Vladislav heraus, den er zufällig unter dem Steinhaufen des zerstörten Heiligtums herausgezogen hatte.

»Dort ist alles vernichtet«, habe ich ihn irgendwie verstanden. »Das habe ich gefunden, ich denke, ich gebe es am besten dir. Damit wenigstens etwas von alledem übrig bleibt.«