26,99 €

Mehr erfahren.

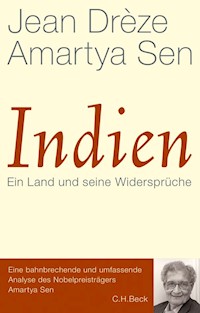

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Indien in den dreißiger und vierziger Jahren: Ein ziemlich intelligenter Junge beobachtet hellwach alles, was um ihn herum geschieht: die Tiere im Dschungel ebenso wie die bedrohlichen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen, die nichts Gutes für die Zukunft verheißen. Atmosphärisch dicht schildert Amartya Sen seine Kindheit und Jugend im heutigen Bangladesch und nimmt uns mit in die Abenddämmerung der britischen Kolonialherrschaft. Von dort führt der Bogen dieser wunderbaren Erinnerungen nach Cambridge und hinaus in die Welt, zu Menschen und Orten, die Sen inspiriert haben. Ein Weltbürger und Humanist par excellence erzählt sein Leben und zeigt, warum "Zuhause" weit mehr sein kann als nur der Ort, an dem wir geboren wurden. Amartya Sen wäre nicht Amartya Sen, wenn er nicht auch in seinen Memoiren eine Botschaft bereithielte: Es gibt nicht nur die eine Identität, und es gibt nicht nur ein Zuhause. Wir sind aus vielen Erfahrungen und Eigenschaften zusammengesetzt, und dieser Reichtum ist ein Schatz, den wir mit anderen teilen können. Ob Sen mit John Maynard Keynes diskutiert oder mit einer Zufallsbekanntschaft auf einer Rheinfahrt, überall sieht er mit immergleicher Neugierde und Offenheit das, was er noch lernen kann, würdigt Argumente oder resümiert mit Meisterhand die kompliziertesten philosophischen Fragen so, dass auch ein Laie sie versteht. Anders als viele Erinnerungen berühmter Männer ist sein Buch keine Galerie der Celebrities, sondern etwas anderes: eine animierende Schule des Sehens, des Mit-Denkens und Engagements und nicht zuletzt auch eine Schule jener schwierigsten aller Künste – der heiteren und gelassenen Lebenskunst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

AMARTYA SEN

Zuhause in der Welt

Erinnerungen

Aus dem Englischen von Annabel Zettel

C.H.Beck

Zum Buch

«Wenn es jemals einen globalen Intellektuellen gab, dann ist es Amartya Sen.»

Sunil Khilnani

Indien in den dreißiger und vierziger Jahren: Ein ziemlich intelligenter Junge beobachtet hellwach alles, was um ihn herum geschieht: die Tiere im Dschungel ebenso wie die bedrohlichen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen, die nichts Gutes für die Zukunft verheißen. Atmosphärisch dicht schildert Amartya Sen seine Kindheit und Jugend im heutigen Bangladesch und nimmt uns mit in die Abenddämmerung der britischen Kolonialherrschaft. Von dort führt der Bogen dieser wunderbaren Erinnerungen nach Cambridge und hinaus in die Welt, zu Menschen und Orten, die Sen inspiriert haben. Ein Weltbürger und Humanist par excellence erzählt sein Leben und zeigt, warum «Zuhause» weit mehr sein kann als nur der Ort, an dem wir geboren wurden.

«Elegant und geistreich und beglückend heiter in seiner Feier von Geist und Leben.»

Spectator

Über den Autor

Amartya Sen ist Professor für Ökonomie und Professor für Philosophie an der Harvard Universität. 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie, 2020 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und erscheinen in Deutschland bei C.H.Beck.

Inhalt

Dank

Ein Hinweis zur Schreibweise von Sanskrit-Wörtern

Vorwort

TEIL EINS

1. Dhaka und Mandalay

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Die Flüsse Bengalens

1

2

3

4

5

6

7

3. Schulen ohne Mauern

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4. Die Gesellschaft von Großeltern

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. Eine Welt der Argumente

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Die Gegenwart der Vergangenheit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEIL ZWEI

7. Die letzte Hungersnot

1

2

3

4

5

6

7

8. Bengalen und die Idee von Bangladesch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Widerstand und Teilung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Großbritannien und Indien

1

2

3

4

5

6

7

TEIL DREI

11. Die Urbanität Kalkuttas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12. College Street

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13. Und was ist mit Marx?

1

2

3

4

5

6

7

8

14. Eine frühe Schlacht

1

2

3

4

5

6

7

15. Nach England

1

2

3

4

5

6

7

8

TEIL VIER

16. Die Tore des Trinity

1

2

3

4

5

6

17. Freunde und Kreise

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18. Welche Ökonomie?

1

2

3

4

5

6

7

8

19. Wo liegt Europa?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20. Konversation und Politik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21. Zwischen Cambridge und Kalkutta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22. Dobb, Sraffa und Robertson

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23. Amerikanische Begegnungen

1

2

3

4

5

6

7

8

24. Cambridge neu betrachtet

1

2

3

4

5

6

7

TEIL FÜNF

25. Überzeugung und Zusammenarbeit

1

2

3

4

5

26. Nah und fern

1

2

3

4

5

6

7

Anmerkungen

1. Dhaka und Mandalay

2. Die Flüsse Bengalens

3. Schulen ohne Mauern

4. Die Gesellschaft von Großeltern

5. Eine Welt der Argumente

6. Die Gegenwart der Vergangenheit

8. Bengalen und die Idee von Bangladesch

9. Widerstand und Teilung

10. Großbritannien und Indien

11. Die Urbanität Kalkuttas

12. College Street

13. Und was ist mit Marx?

14. Eine frühe Schlacht

15. Nach England

18. Welche Ökonomie?

20. Konversation und Politik

21. Zwischen Cambridge und Kalkutta

22. Dobb, Sraffa und Robertson

23. Amerikanische Begegnungen

24. Cambridge neu betrachtet

25. Persuasion und Zusammenarbeit

26. Nah und fern

Personenregister

Fußnoten

Für Emma

Dank

«Erinn’rung in mir wacht/Von Tagen, die entschwunden», schrieb Thomas Moore in der Traurigkeit einer, wie er es nannte, «stillen Nacht». Er ruft sich die Freunde ins Gedächtnis, die er «fallen» sah, und «Lust und Leid/Der Jugendzeit» und spricht auch davon, dass er sich von allen verlassen fühlt («Geblieben ich von Allen»). Erinnerungen wieder wachzurufen, kann natürlich ein trauriges Unterfangen sein, offenbar sogar für einen jungen Mann von 26 Jahren, wie Moore es zu der Zeit war, als er sein Gedicht schrieb. Und doch können Erinnerungen an die Vergangenheit – und liegt sie noch so weit zurück – auch schön sein und glückliche Begebenheiten, Ideen, für die man brannte, oder schwierige Herausforderungen wieder lebendig werden lassen.

Sich erinnern, ist jedoch nicht dasselbe wie Memoiren zu schreiben. Letzteres tut man vor allem für andere Menschen. Das hemmungslose Schwelgen, das auf Sanskrit Smriticharan genannt wird («das Abgrasen der eigenen Erinnerung») interessiert andere womöglich überhaupt nicht, vielleicht aber sind sie neugierig, was tatsächlich passierte, und wie man die Erfahrungen und Gedanken einer anderen Person verstehen und teilen kann. Indem er mich dabei unterstützte, von meinen Erinnerungen zu niedergeschriebenen Memoiren zu gelangen, und dafür sorgte, dass es dem, was ich zu sagen versuchte, nicht an Klarheit und Stringenz mangelte, war Stuart Proffitt über die Maßen hilfreich. Ich stehe tief in seiner Schuld für alles, was er für dieses Buch getan hat.

In einer entscheidenden Planungsphase dieses Buches erhielt ich auch ausgezeichneten Rat von Lynn Nesbit und ebenso von Robert Weil. Ihnen beiden bin ich sehr dankbar. Als ich während des Schreibprozesses über das Buch sprach, profitierte ich sehr von den Kommentaren meiner Kinder Antara, Nandana, Indrani und Kabir, und überdies meiner Cousinen Ratnamala und Miradi. Ich bekam auch gute Anregungen von Rehman Sobhan, Rounaq Jahan, Paul Simm, Victoria Gray und Sugata Bose. Ein langes öffentliches Gespräch, das ich anlässlich eines Berichts für die Annual Review of Economics vor einiger Zeit mit Tim Besley und Angus Deaton unter anderem über meine Arbeit führte, war beim Schreiben einiger Teile dieses Buches sehr hilfreich, und ich danke ihnen beiden.

Kumar Rana und Aditya Balasubramanian lasen große Teile des Manuskripts in verschiedenen Schreibphasen, und ihre umsichtigen Anmerkungen waren für mich enorm wichtig. Dieses Buch entstand über fast zehn Jahre hinweg, und ich schrieb es zum größten Teil – meist während des Sommers – im Hotel Le Dune in Saubadia, Italien, und im Trinity College, Cambridge. Für ihre Hilfe bei der Koordination meiner Bemühungen bin ich Inga Huld Markan, Chie Ri und Arabinda Nandy sehr dankbar.

Ich weiß die Unterstützung einer ganzen Reihe Leute von Penguin Books sehr zu schätzen, deren Einsatz von entscheidender Bedeutung für die Produktion dieses Buches war, darunter Jane Robertson, Richard Duguid, Alice Skinner, Sandra Fuller, Matt Hutchinson, Ania Gordon und Coralie Bickford-Smith.

Am Ende las meine Frau Emma Rothschild, der dieses Buch gewidmet ist, das gesamte Manuskript, gab mir zahlreiche wertvolle Anregungen und kommentierte fast jede Seite. Ich kann kaum angemessen zum Ausdruck bringen, wie viel mir das bedeutet.

Ein Hinweis zur Schreibweise von Sanskrit-Wörtern

Ich habe davon abgesehen, bei der Schreibweise von Sanskrit-Wörtern diakritische Zeichen zu verwenden (außer beim Zitieren anderer Autoren), da sie so kompliziert sind, dass sie auf nicht geschulte Leser entmutigend wirken können. Sie mögen für diejenigen, die vor allem durch die englische Sprache mit dem Alphabet vertraut wurden, außerdem ein wenig verwirrend sein. Es ist zum Beispiel nicht so einfach, einen diakritischen Amateur davon zu überzeugen, dass das Wort calk (Kreide) geeignet ist, um Menschen das Objekt vor Augen zu führen, das zu einer Tafel gehört (was im Englischen «chalk» heißt). Ich habe stattdessen versucht, Sanskrit-Wörter mit Buchstaben zu schreiben, die ihrer englischen Aussprache nahekommen. Mit etwas Nachsicht kann das funktionieren, aber es ist nicht perfekt.

Vorwort

Eine der frühesten Erinnerungen aus meiner Kindheit ist, wie ich einmal durch das laute Hupen eines Schiffes geweckt wurde. Ich war damals fast drei Jahre alt. Das Signal ließ mich ängstlich hochfahren, aber meine Eltern beruhigten mich, dass alles in Ordnung sei und erklärten mir, dass wir von Kalkutta nach Rangun fuhren, um dann den Golf von Bengalen zu durchqueren. Mein Vater, der an der Dhaka University, im heutigen Bangladesch, Chemie lehrte, sollte eine dreijährige Gastprofessur in Mandalay antreten. Als mich das Hupen weckte, hatte unser Schiff gerade die 160 Kilometer weite Reise von Kalkutta über den Ganges bis zum Meer zurückgelegt (damals war Kalkutta noch ein Hafen für wirklich große Schiffe). Mein Vater erklärte mir, dass wir nun, bis wir in einigen Tagen in Rangun anlegten, auf offener See sein würden. Ich wusste natürlich weder, wie eine Reise auf dem Meer sich anfühlte, noch überhaupt etwas darüber, wie man, auf unterschiedliche Weise, von einem Ort zum anderen gelangen konnte. Aber ich empfand ein Gefühl von Abenteuer und Aufregung, als läge etwas Bedeutsames vor mir, das ich zuvor noch nicht erlebt hatte. Das tiefblaue Wasser des Golf von Bengalen sah aus, als wäre es direkt Aladins Wunderlampe entströmt.

Meine frühesten Erinnerungen stammen fast alle aus Burma, wo wir etwas mehr als drei Jahre lang lebten. Einiges von dem, was ich behalten habe, war ganz klar real, wie etwa der eindrucksvolle Palast in Mandalay, mit seinem märchenhaften Wassergraben rundherum, die bemerkenswerten Ausblicke vom Ufer des Irrawaddy und die wohlproportionierten Pagoden, die überall standen, wo immer wir auch hingingen. Meine Erinnerungen an die Eleganz von Mandalay stimmen aber womöglich nicht mit den Berichten anderer von einer sehr staubigen Stadt überein, und mit der herausragenden Schönheit unseres typisch burmesischen Hauses habe ich vermutlich übertrieben, weil ich es so sehr liebte. Fakt ist aber, dass ich nicht glücklicher hätte sein können.

Ich reiste quasi, seit ich auf der Welt war. Nach meiner Kindheit in Burma ging ich zurück nach Dhaka, zog dann aber schon bald wieder fort, um in Santiniketan, wo Rabindranath Tagore, der visionäre Dichter, seine experimentelle Schule gegründet hatte, zu leben und zu lernen. Er hat mich und meine Familie tief geprägt. Der Titel dieser Memoiren ist inspiriert von seinem Buch The Home and the World (Das Heim und die Welt) und spiegelt seinen Einfluss.

Nach zehn fantastischen Jahren an Tagores Schule ging ich nach Kalkutta, um zu studieren. Ich hatte dort einige ausgezeichnete Lehrer, außerdem großartige Kommilitonen, und der Unterricht am College wurde sehr gut ergänzt durch ein Kaffeehaus gleich nebenan, in dem wir oft herrlich anregende Diskussionen und Debatten führten. Von Kalkutta aus ging ich nach Cambridge, England, was mit einer weiteren faszinierenden Schiffsreise begann, diesmal von Bombay nach London. Beide, Cambridge und mein College, das Trinity, zogen mich mit ihrer reichen alten Geschichte in ihren Bann.

Darauf folgte ein Jahr, in dem ich am MIT in Cambridge, Massachusetts, und im kalifornischen Stanford unterrichtete. Ich unternahm kurzzeitige Versuche, an verschiedenen Orten Wurzeln zu schlagen, bevor ich schließlich (über Lahore und Karatschi in Pakistan) nach Indien zurückkehrte, um an der Delhi University zu lehren und dort Seminare über Ökonomie, Philosophie, Spieltheorie, mathematische Logik und – damals noch ein relativ neues Fachgebiet – über die Sozialwahlheorie anzubieten. Die Erinnerung an die ersten 30 Jahre meines Lebens endet mit den glücklichen Tagen eines hingebungsvollen jungen Dozenten, in Erwartung einer neuen – und reiferen – Lebensphase.

Als ich in Delhi Fuß fasste, hatte ich Zeit, mir ein wenig über die vorangegangenen Jahre Gedanken zu machen, die mir eine ganze Reihe von Erfahrungen beschert hatten. Ich kam zu dem Schluss, dass es zwei sehr verschiedene Arten gab, über die Zivilisationen der Welt nachzudenken. Eine Herangehensweise nimmt die «fragmentarische» Perspektive ein und sieht viele Dinge als Manifestationen sehr unterschiedlicher Zivilisationen. Dieser Ansatz, bei dem sich die Fragmente feindlich gegenüberstehen, ist in jüngster Zeit stark in Mode gekommen und prophezeit einen anhaltenden «Kampf der Kulturen».

Die andere Herangehensweise ist «inklusiv» und konzentriert sich darauf, nach verschiedenen Manifestationen im Grunde einer einzigen Zivilisation – vielleicht sollten wir sie Weltzivilisation nennen – zu suchen, die durch ein lebendiges Zusammenwirken von Wurzeln und Astwerk verschiedene Blüten hervorbringt. Dieses Buch ist natürlich keine Studie über die Natur der Zivilisation, aber, wie der Leser merken wird, gelten seine Sympathien eher einem inklusiven als einem fragmentarischen Verständnis dessen, was die Welt zu bieten hat.

Von den Kreuzzügen im Mittelalter zu den Invasionen der Nazis im letzten Jahrhundert, von kommunalistischen Zusammenstößen bis hin zu Schlachten zwischen religiösen politischen Gruppen, gab es immer schon Kämpfe zwischen verschiedenen Anschauungen, und doch existierten auch Kräfte, die gegen diese Zerwürfnisse, für die Einheit agierten. Wir werden dessen gewahr, wenn wir uns anschauen, wie sich das Verständnis von einer Gruppe zur nächsten und von einem Land zum anderen ausbreiten kann. Wenn wir uns in der Welt bewegen, werden uns überall Hinweise auf weitreichendere und integrativere Geschichten begegnen. Wir dürfen unsere Fähigkeit, voneinander zu lernen, nicht unterschätzen.

Sich mit reflektierten Menschen zu umgeben, kann eine enorm konstruktive Erfahrung sein. Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts bemerkte der iranische Mathematiker Al-Biruni, der viele Jahre in Indien verbrachte, in seinem Buch Tarikh al-Hind, dass es sowohl der Wissenserweiterung als auch dem Frieden diene, wenn wir einander kennenlernen. Er gibt einen wundervollen Überblick über die Mathematik, Astronomie, Soziologie, Philosophie und Medizin in Indien vor 1000 Jahren und zeigt auch, wie sich menschliches Wissen durch Freundschaft verbreitet. Al-Birunis Sympathie für die Inder trug dazu bei, dass er sich für indische Mathematik und Naturwissenschaften interessierte. Diese Sympathie hielt ihn allerdings nicht davon ab, ein wenig zu sticheln. Die indische Mathematik ist sehr gut, schreibt Al-Biruni, aber die ungewöhnlichste Gabe, welche die indischen Intellektuellen besitzen, ist etwas ganz anderes: Es ist ihre Fähigkeit, eloquent über Themen zu sprechen, von denen sie rein gar nichts verstehen.

Wäre ich auf diese Gabe stolz, wenn ich sie besäße? Ich weiß es nicht, aber vielleicht sollte ich besser damit anfangen, über Dinge zu sprechen, von denen ich etwas verstehe. Diese Memoiren sind ein bescheidener Versuch, genau das zu tun, oder zumindest über Dinge zu sprechen, die ich erlebt habe, ob ich sie nun tatsächlich verstehe oder nicht.

TEIL EINS

Der Autor mit seiner Schwester Supurna und ihrer Cousine Mira, Santiniketan, ca. 1948.

1. Dhaka und Mandalay

1

«Wo, denken Sie, sind Sie zuhause?», fragte mich ein Interviewer der BBC in London, als wir uns für die Aufzeichnung vorbereiteten. Er las in einer Art Biographie von mir. «Sie sind gerade von einem Cambridge zum anderen gewechselt – und von Harvard ans Trinity College; Sie haben jahrzehntelang in England gelebt, sind aber immer noch indischer Staatsbürger mit – so nehme ich an – einem Pass voller Visa. «Wo sind Sie also zuhause?» Das war 1998, kurz nachdem ich Master am Trinity College geworden war (im Übrigen der Anlass für das Interview). «Gerade fühle ich mich genau hier sehr zuhause», sagte ich, und erklärte, dass ich schon seit langem mit dem Trinity verbunden sei, da ich dort erst Student, dann Forschungsstudent, Forschungsstipendiat und schließlich Dozent gewesen war. Aber ich fügte hinzu, dass ich mich auch in unserem alten Haus in der Nähe des Harvard Square im anderen Cambridge sehr heimisch gefühlt hatte, und dass ich auch Indien als Heimat empfinde, vor allem unser kleines Haus in Santiniketan, wo ich aufgewachsen bin und wohin ich immer wieder sehr gerne zurückkehre.

«Dann haben Sie also keine Vorstellung von Heimat!», sagte der Mann von der BBC. «Im Gegenteil», erwiderte ich, «ich habe mehr als einen Ort, an dem ich mich zuhause fühle, und ich teile Ihre Anschauung nicht, dass es ausschließlich eine einzige Heimat gibt.» Der BBC-Interviewer sah ganz und gar nicht überzeugt aus.

Ähnlich ablehnende Reaktionen habe ich bei meinen Versuchen erlebt, andere Fragen nach eindeutiger Identifikation zu beantworten. «Was ist Ihr Lieblingsessen?» wollte man von mir wissen. Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten, aber ich entschied mich meist dafür, etwas von Tagliolini con Vongole oder Szechuan-Ente zu murmeln, und natürlich von Ilish Mach – das, was die Engländer in Indien «Hilsha Fish» zu nennen pflegten, indem sie sich Freiheiten mit den Aspiraten erlaubten (was die Engländer oft tun). Aber ich erklärte weiter, dass es korrekt auf Dhaka-Art, mit zerstoßenen Senfkörnern zubereitet werden muss. Diese Antwort stellte die Fragenden nicht zufrieden. Sie bohrten weiter: «Aber welches ist wirklich Ihr Lieblingsessen?»

«Ich mag sie alle», entgegnete ich, «aber ich würde mich nicht nur von einem einzigen ernähren wollen». Meine Gesprächspartner waren meist nicht der Auffassung, dass sie von mir eine vernünftige Antwort auf eine gute Frage erhalten hatten. Wenn ich jedoch Glück hatte, erntete ich bei der Diskussion über das Essen ein höfliches Nicken – das geschah jedoch niemals, wenn es um etwas so Ernstes wie «Heimat» ging. «Aber Sie haben doch sicher einen ganz bestimmten Ort, an dem Sie wirklich zuhause sind?»

2

Warum soll es nur ein Ort sein? Vielleicht fühle ich mich überall zu schnell wohl. Im traditionellen Bengali hat die Frage «wo ist Deine Heimat?» eine präzise Bedeutung – eine, die sich von jener, die in der englischen Frage eigentlich steckt, komplett unterscheidet. Heimat – «ghar» oder «badi» – ist dort, wo Deine Familie seit mehreren Generationen herstammt, auch wenn Du und Deine unmittelbaren Vorfahren an einem anderen Ort leben. So ist es auf dem gesamten Subkontinent Usus, und wenn diese Frage in Gesprächen auf Englisch aufkommt, dann wird die Vorstellung dahinter manchmal in die anschauliche Bildsprache übersetzt, die sich das indische Englisch zu eigen gemacht hat: «Where do you hail from?» («Woher stammst Du?») Deine «Heimat» könnte ein Ort sein, von dem frühere Generationen Deiner Vorfahren ursprünglich herstammten, auch wenn Du selbst noch nie dort gewesen bist.

Meine Familie lebte in der Stadt Dhaka, als ich zur Welt kam, aber ich wurde nicht dort geboren. Das war im Spätherbst 1933, einem Jahr, in dem man in Europa, wie ich später erfahren sollte, sehr schnell sein Zuhause verlor. 60.000 Menschen aller Berufsstände – Autoren, Künstler, Wissenschaftler, Musiker, Schauspieler und Maler – emigrierten aus Deutschland, meist in andere europäische Länder und nach Amerika. Einige – vor allem Juden – gingen auch nach Indien. Dhaka, das heute eine lebendige, weitläufige und etwas verwirrende Stadt, außerdem die dynamische Hauptstadt von Bangladesch ist, war damals ein ruhigerer und kleinerer Ort, wo das Leben stets würdevoll und bedächtig voranzuschreiten schien. Wir lebten im alten historischen Teil der Stadt, genannt Wari, nicht weit von Ramna, dem Campus der University of Dhaka, wo mein Vater, Ashutosh Sen, Chemie lehrte. Das alles ist das «alte Dhaka» – das moderne Dhaka erstreckt sich zig Kilometer darüber hinaus.

Meine Eltern waren sehr glücklich in Dhaka. Und ich und meine Schwester Manju – sie war vier Jahre jünger als ich – waren es ebenso. Das Haus war von meinem Großvater väterlicherseits, Sharada Prasad Sen, Richter am Gerichtshof von Dhaka, erbaut worden. Mein Onkel, der ältere Bruder meines Vaters, hielt sich selten dort auf, da er an verschiedenen Standorten in Bengalen als Staatsbeamter postiert wurde, aber immer wenn er in das gemeinsame Heim unserer Familie in Dhaka zurückkehrte, um dort die Ferien zu verbringen, dann waren das besonders schöne Zeiten in meinem jungen Leben (vor allem, wenn er in Begleitung seiner Tochter Miradi kam, die etwa so alt war wie ich). Außerdem gab es noch weitere Cousins und Cousinen in Dhaka (Chinikaka, Chotokaka, Mejda, Babua und andere); Manju und ich wurden ziemlich verwöhnt durch die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die wir von ihnen bekamen.

Der älteste Sohn meines umherziehenden Onkels (er wurde Basu gerufen, aber ich nannte ihn Dadamani) studierte an der Universität von Dhaka und lebte bei uns. Er war für mich ein unermesslicher Quell von Weisheit und Vergnügen. Er nahm mich oft in fesselnde Kinderfilme mit, die er für uns aussuchte, und durch seine Initiative lernte ich «die echte Welt» (oder das, was ich dafür hielt) kennen, so wie sie in fantastischen Filmen wie etwa Der Dieb von Bagdad dargestellt wird.

Zu meinen frühen Erinnerungen gehört, dass ich im Labor meines Vaters war und aufgeregt beobachtete, wie zwei Flüssigkeiten, die sich in einem Reagenzglas vermischten, etwas ganz und gar Anderes und Unerwartetes hervorbringen konnten. Der Assistent meines Vaters, Karim, zeigte mir diese faszinierenden Experimente – und ich fand seine Vorführungen immer großartig.

Diese Erinnerungen kamen mir wieder in den Sinn, als ich im Alter von 12 Jahren, mit meinem stolz erlernten Sanskrit, die Theorie der chemischen Grundlagen des Lebens nach der indischen Schule der Materialisten, der Lokayata, las, die sich in Indien seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. herausgebildet hatte: «… aus diesen materiellen Elementen allein geht, wenn sie sich in Körper verwandeln, Intelligenz hervor, so wie sich aus der Vermischung bestimmter Ingredienzien berauschende Kraft entfaltet; und wenn diese zerstört werden, dann geht auch die Intelligenz mit einem Schlag zugrunde.» Mir erschien diese Analogie sehr traurig – ich wollte, dass mein Leben aus mehr als nur Chemie besteht, und ich mochte die «geht mit einem Schlag zugrunde»-Stelle überhaupt nicht. Später, als ich älter wurde und über viele verschiedene Theorien des Lebens nachdachte, behielten meine frühesten Erinnerungen an das Labor in der Universität von Dhaka und Karims Vorführungen auch weiterhin ihre lebendige und eindringliche Präsenz.

Ich wusste, dass ich nach Dhaka gehörte, aber wie viele urbane Bengalen betrachtete auch ich das Dorf, aus dem meine Familie (in meinem Fall zwei Generationen zuvor) in die Stadt gezogen war, als meine Heimat. Mein Heimatdorf, der Stammsitz der Familie meines Vaters, ist winzig. Es heißt Matto und liegt in einem Distrikt namens Manikganj, gar nicht weit von der Stadt Dhaka, aber als ich noch ein Kind war, brauchte man fast einen ganzen Tag, um dort hinzugelangen – meist in Booten über ein Netz von Flüssen. Heute kann man in ein paar Stunden über halbwegs gute Straßen von Dhaka nach Matto fahren. Wir reisten einmal im Jahr dort hin, jedesmal nur für einige Wochen, und danach fühlte ich mich immer vollkommen gelöst, weil ich das Gefühl hatte, wieder zuhause zu sein. In Matto gab es andere Jungen und Mädchen, mit denen man spielen konnte. Auch sie kamen zu Festzeiten aus den weit verstreuten Städten, in denen sie lebten. Wir pflegten in diesen Zeiten gute Freundschaften und verabschiedeten uns für ein Jahr, wenn die Rückkehr in die Stadt bevorstand.

3

Der Name unseres Hauses im alten Dhaka, «Jagat Kutir», bedeutet «die Hütte der Welt». Das spiegelte teilweise die Skepsis meines Großvaters gegenüber dem Nationalismus wider, auch wenn aus meiner Familie doch einige Nationalisten hervorgegangen sind, die gegen den britischen Raj kämpften (dazu später mehr), aber der Name feierte auch das Andenken seiner geliebten verstorbenen Frau, meiner Großmutter väterlicherseits, die Jagatlakkhi geheißen hatte (manchmal auch Jagatlakshmi, etwa auf Sanskrit). Sie war lange vor meiner Geburt verstorben. Die Erinnerung an Jagatlakkhis vielbewunderte Weisheit beeinflusste unser Leben auf vielfältige Weise, und ich wende noch immer ihr Hausmittel gegen Schluckauf an – langsam ein Glas kaltes Wasser mit ein paar Löffeln Zucker darin trinken. Es ist angenehmer, auf diese Weise den Schluckauf loszuwerden, als so lange die Luft anzuhalten, bis man fast erstickt ist.

Während mein Vater an der University of Dhaka lehrte, war auch sein Vater, Sharada Prasad Sen, der Richter, eng mit der Universität verbunden, indem er sie in rechtlichen Belangen und bei der Verwaltung ihrer Finanzen beriet. Die ganze Zeit über gingen viele Menschen in unserem Haus in Dhaka ein und aus. Unsere Gäste erzählten mir alles Mögliche darüber, was sie an verschiedenen Orten taten. Einige dieser Orte waren gar nicht weit entfernt (darunter natürlich Kalkutta und Delhi, aber auch Bombay, Hong Kong und Kuala Lumpur), in meiner kindlichen Vorstellung erstreckten sie sich jedoch über die ganze Erde. Ich liebte es, neben dem duftenden Champa-Baum auf der Veranda zu sitzen und den spannenden Reise- und Abenteuergeschichten zu lauschen, die ich eines Tages auch erleben würde – so hoffte ich zumindest.

Als meine Mutter Amita heiratete, musste sie ihren Familiennamen nicht ändern, da mein Großvater mütterlicherseits, ein berühmter Sanskrit-Gelehrter und indischer Philosoph, Kshiti Mohan Sen hieß. Dass der Mädchenname meiner Mutter und der Nachname meiner Mutter gleichlauten, bereitet mir bis heute Probleme bei Identitätsprüfungen, wenn die Sicherheitsbeamten mich nach dem Mädchennamen meiner Mutter fragen («nein, nein, ich sagte ihr Mädchenname!»).

Kshiti Mohan lehrte in Santiniketan, heute im indischen Westbengalen, in einer Bildungseinrichtung, die Visva-Bharati heißt – ein Name, der das Ziel, die Welt zu einen (Visva) beschwor, mit all der artikulierten Weisheit (Bharati), die diese zu bieten hatte. Die Institution bestand vor allem aus einer angesehenen Schule, besaß aber auch Einrichtungen für weiterführende Forschung, die durchaus bekannt waren. Visva-Bharati war 1901 durch den Dichter Rabindranath Tagore gegründet worden. Kshiti Mohan war für Tagore nicht nur eine Art Stellvertreter, indem er ihm half, Visva-Bharati als Lehreinrichtung Gestalt zu verleihen, sondern aufgrund seiner herausragenden Reputation als Gelehrter und seiner vielbewunderten Bücher – geschrieben auf Sanskrit, Bengalisch, Hindi und Gujarati – trug er auch viel zum akademischen Ansehen der Institution bei.

Die gesamte Familie meiner Mutter stand Rabindranath sehr nahe. Meine Mutter Amita war eine talentierte Bühnentänzerin in einem neuen Stil, den Tagore mitentwickelt hatte – ein Stil, den man heute «modern dance» nennen würde (und der damals offenbar extrem modern anmutete). Sie spielte die weibliche Hauptrolle in mehreren von Tagores Tanzdramen in Kalkutta, zu einer Zeit, in der Frauen aus «gutem Hause» nicht auf der Bühne auftraten. Und ebensowenig lernten sie Judo, wie meine Mutter das in der Schule von Santiniketan tat. Es sagt etwas über Tagores Schule aus, dass weiblichen Schülern dort bereits vor hundert Jahren diese Möglichkeiten ebenso offen standen wie männlichen.

Als die Hochzeit meiner Eltern arrangiert wurde, war mein Vater, wie man mir erzählte, sehr beeindruckt davon, dass Amita eine der ersten Frauen aus dem Mittelstand war, die als Tänzerin in einem höchst anspruchsvollen Stück auf der Bühne zu sehen war. Er besaß Zeitungsausschnitte, in denen Amitas künstlerische Leistung sehr viel Lob erhielt, in denen aber auch konservative Kritik geäußert wurde, wie unangemessen das Auftreten einer Frau in einer Tanzrolle auf der Bühne sei. Über ihre tänzerische Begabung hinaus war es Amitas Wagemut, der meinen Vater dazu bewog, sehr schnell zu reagieren, als die Heirat vorgeschlagen wurde. Tatsächlich sprach das dafür, dass es sich um eine Willensentscheidung gehandelt hatte, was meine Eltern später in ihrer arrangierten Ehe nicht müde wurden hervorzuheben. Sie erzählten auch gerne, dass sie ganz allein ins Kino gegangen waren (auch wenn ich glaube, dass das in erster Linie zum Arrangement gehört hatte). Aber wie mein Vater mir sagte, waren die Zeitungsberichte über die Auftritte meiner Mutter in Tanzdramen, die Tagore geschrieben und inszeniert hatte, wirklich bedeutsam für ihre gemeinsame Geschichte.

Als ich geboren wurde, überzeugte Rabindranath meine Mutter davon, dass es langweilig sei, an den geläufigen Namen festzuhängen, und er schlug einen neuen Namen für mich vor. So kam es zu Amartya, was auf Sanskrit «unsterblich» bedeutet: «Martya», was von Mrityu (einem der vielen Worte im Sanskrit für Tod) kommt, ist der Name für die Erde, auf der die Menschen sterben, und «Amartya» ist jemand von einem Ort, wo die Menschen nicht sterben – vermutlich der Himmel. Ich musste die grandiose Bedeutung des Namens schon vielen Leuten erklären, aber ich bevorzuge seine wörtlichere – und vielleicht unheimlichere – Bedeutung: «unirdisch».

Es gibt einen alten Brauch in Bengalen, nach dem das erste Kind dort geboren wird, wo die Familie der Mutter zuhause ist – nicht im neuen Zuhause der Mutter nach der Heirat. Ich nehme an, der Ursprung dieser Tradition spiegelt das mangelnde Vertrauen seitens der Eltern der Mutter in die Fähigkeit der Schwiegereltern, während der Geburt gut genug auf ihre Tochter achtzugeben. Diesem Brauch folgend, reiste ich noch im Bauch meiner Mutter von Dhaka nach Santiniketan, um dort geboren zu werden, und wurde mit zwei Monaten wieder nach Dhaka zurückgebracht.

Santiniketan (was auf Bengalisch «die Wohnstätte des Friedens» bedeutet), gab mir neben Dhaka ein zweites Zuhause. Das war zuerst im Heim meiner Großeltern – ein von der Schule gestelltes, kleines strohgedecktes Häuschen, nüchtern, aber elegant, in einem Teil von Santiniketan namens «Gurupalli» (das Dorf der Lehrer). Später, 1941, bauten meine Eltern selbst ein kleines Haus in einem anderen Stadtteil, der «Sripalli» heißt. Das neu gebaute kleine Haus wurde «Pratichi» genannt, was – auf Sankrit – darauf hinwies, dass es am westlichen Ende stand. Schließlich bauten auch meine Großeltern ein eigenes Haus, genau neben unserem neuen Zuhause, weil sie irgendwann die Amtsquartiere der Schule verlassen wollten.

Vor allem zu meiner Großmutter mütterlicherseits, Kiranbala, meiner «Didima», hatte ich eine enge Beziehung. Sie war eine begabte Keramikmalerin und auch eine sehr erfahrene Hebamme, die im medizinisch schlecht versorgten Santiniketan alle Geburten begleitete, einschließlich die ihrer eigenen Enkelkinder. Kiranbala hatte ein sehr beachtliches medizinisches Wissen, das sie sich über die Jahre hinweg sorgfältig angeeignet hatte. Ich erinnere mich, dass ich ihr aufmerksam zuhörte, wenn sie mir erklärte, was für einen Unterschied für einen guten Ausgang – und letztlich für die Überlebenschancen – es machte, wenn auch nur einfache fachkundige Maßnahmen angewandt würden, wie etwa der sachgemäße und umsichtige Gebrauch von Antiseptika, der zu dieser Zeit bei Hausgeburten so oft versäumt wurde. Neben vielen anderen Dingen lernte ich von ihr eine Menge über die unnatürlich hohen Todesraten von Müttern und Kindern in Indien während der Geburt. Später, als die Mütter- und Kindersterblichkeit Teil meines eigenen Forschungsinteresses wurden, dachte ich oft an meine langen Gespräche mit Didima, bei denen wir nebeneinander in der Küche auf einer Mora aus Rattan saßen. Ich entwickelte große Bewunderung für ihre wissenschaftliche Haltung in allem, was sie tat.

4

Ich liebte Dhaka und Santiniketan, als ich aufwuchs, aber meine frühesten Erinnerungen stammen von keinem dieser beiden Orte. Sie sind aus Burma, wohin ich mit meinen Eltern kurz vor meinem dritten Geburtstag zog. Wir kamen 1936 dort an und blieben bis 1939, da mein Vater eine dreijährige Gastprofessur am Mandalay Agricultural College angenommen hatte und von der University of Dhaka beurlaubt worden war. Später erzählte man mir, dass ich, als wir zum ersten Mal von Kalkutta in Richtung Rangun aus dem Hafen liefen und die Gestalt von Didima am Kai immer kleiner wurde, mit lautem Protest versucht habe, das große Schiff an der Weiterfahrt zu hindern. Glücklicherweise war es kein Abschied für immer, und wir verbrachten jedes Jahr unsere Ferien in Dhaka und Santiniketan. Wie ich, wurde auch meine Schwester Manju in Santiniketan, im Haus meiner Großeltern geboren. Ihre ersten anderthalb Jahre verbrachte sie dann in Burma. 1939 kehrten wir alle zurück in die stille Schönheit von Wari im alten Dhaka und besuchten von dort aus regelmäßig Santiniketan.

Zu der Zeit, als unser Aufenthalt in Burma sich dem Ende neigte, war ich fast sechs, und mein Gedächtnis hatte begonnen, Dinge zu speichern. Ich war glücklich in Mandalay und erinnere mich an viele meiner frühen Erfahrungen und aufregenden Erlebnisse dort. Vor allem die burmesischen Festivals waren fantastisch, die Bazare flirrten nur so vor faszinierendem Treiben, und in unserem Holzhaus, im üblichen Stil Mandalays erbaut, gab es immer noch etwas zu entdecken. Jeden Tag, wenn ich mit meinen Eltern oder meinem Kindermädchen hinausging, war ich begierig darauf, etwas Neues zu sehen, und ich lernte die burmesischen Wörter für fast alles, was ich sah.

Ebenso aufregend war es für mich, neue Orte kennenzulernen, wenn ich mit meinen Eltern durch Burma reiste – nach Rangun, Pegu, Pagan und sogar ins entlegenere Bhamo. Ich konnte fühlen, dass dies sehr geschichtsträchtige Orte waren – mit ihren großartigen Pagoden oder Gebäuden, die wie Paläste aussahen und es mitunter auch waren. Ich liebte die Aussicht auf Maymyo, etwa 40 Kilometer entfernt von unserem Haus, am Ostende von Mandalay, und ebenso genoss ich die Wochenendausflüge nach Maymyo, wo wir Freunde der Familie besuchten.

George Orwell – ein erfahrener Bewohner Burmas, gab eine Beschreibung der betörenden Fahrt von Mandalay nach Maymyo, die mich faszinierte, als ich sie später las:

«Wenn der Zug in Maimio zwölfhundert Meter über dem Meeresspiegel hält, ist man im Geiste immer noch in Mandalai. Aber wenn man aus dem Wagen aussteigt, tritt man in eine völlig andere Hemisphäre. Plötzlich atmet man eine kühle, süße Luft wie in England, und rundherum wachsen grünes Gras, Farnkraut und Tannenbäume, und die rotwangigen Frauen des Hügellandes verkaufen Körbe mit Erdbeeren.»[1]

Wir fuhren normalerweise mit dem Auto von Mandalay nach Maymyo. Mein Vater war am Steuer und hielt oft an, um mir interessante Plätze zu zeigen. Auf einer Nachtfahrt sahen wir – was für mich extrem aufregend war – einen mächtigen Leoparden an der talwärts gelegenen Straßenseite sitzen, mit großen Augäpfeln, die im Scheinwerferlicht leuchteten.

Auf unseren Ausflügen über den Fluss, auf Booten den Irrawaddy hinauf, veränderte sich die Landschaft ständig. Unsere Wanderungen an den Flussufern entlang lehrten mich, das Land und seine Bewohner besser zu verstehen – einschließlich der unterschiedlichen Gruppierungen von Menschen verschiedener Stämme, mit variierenden ethnischen Zugehörigkeiten, in beeindruckenden Trachten. Burma bot eine unerschöpfliche Vielfalt aufregender Erfahrungen und Ansichten, und so offenbarte sich mir dort die Welt. Ich konnte das, was ich sah, nicht mit irgendetwas anderem anderswo vergleichen, aber in meinen jungen Augen war die Welt schön.

5

Wegen seiner vielen Pagoden und Paläste wird Mandalay oft «die Goldene Stadt» genannt. Rudyard Kipling, der in Wahrheit nie dort war, verklärte sie in seinem eleganten Gedicht «Mandalay», auch wenn mein Vater mir sagte, dass das, was er beschreibt, einer Realitätsprüfung womöglich nicht standhalten würde. Ich überließ diese Herausforderung den Geographen und beschloss, mich von meiner Vorstellung der «Dämmerung», die «wie Donner von China über die Bucht hereinbricht» («the dawn comes up like thunder outer China ‹crost the Bay›») mitreißen zu lassen.

George Orwell – Eric Arthur Blair –, der 1922 nach Mandalay kam, um in der britischen Polizeischule zu arbeiten, verbrachte dort viele Jahre. Er fand es «staubig und unerträglich heiß» und allgemein eine «recht unangenehme Stadt». Mir erschien sie ganz anders. Ich erinnere mich an einen sehr angenehmen Ort mit eindrucksvollen Gebäuden, schönen Gärten, bunten Straßen, dem alten Königspalast und seinem Wassergraben. Vor allem die Burmeser erschienen mir extrem warmherzig, immer heiter und sehr liebenswert. Seit mein Vater einen Doktortitel erworben hatte und überall als «Dr. Sen» bekannt war, hatten wir einen ziemlich regen Strom von Besuchern, die unaufgefordert vorbeikamen, um «medizinischen Rat von Dr. Sen zu erbitten». Mein Vater besaß natürlich keine medizinischen Kenntnisse (auch wenn er mir erklärte, «wir gehören zur medizinischen Kaste – den Vaidyas –, aber das liegt schon viele Generationen zurück»). Dennoch tat er, was er konnte, um die Ratsuchenden dabei zu unterstützen, Hilfe von den öffentlichen Krankenhäusern in Mandalay zu bekommen – einige von ihnen boten kostenlose Beratung und eine Minimalbehandlung an, wenn auch keine ernstzunehmende medizinische Versorgung.

Noch im heutigen Burma kann es schwierig sein, ärztliche Hilfe zu bekommen, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern in der Region wie Thailand (das mittlerweile ein großartiges öffentliches Gesundheitssystem hat). Das trifft die ethnischen Burmesen in diesem dysfunktionalen Staat, aber noch mehr die ethnischen Minderheiten, die sich gegenüber dem Regime aktiv für ihre Rechte einsetzen. Durch das Militär lässt man sie systematisch verfolgen, und so sind verlässliche medizinische Angebote in der Tat sehr rar. Wenn sich ihnen dennoch eine Chance auf medizinische Versorgung bietet, etwa durch eine Gruppe engagierter «Backpack Medics» von der Johns Hopkins Medical School in Amerika, die versuchen zu helfen, indem sie sich unter großen Risiken für ihr eigenes Leben in gefährliche Territorien vorwagen (zwischen 1998 und 2005 wurden sechs Menschen einer Gruppe von Medizinern der Johns Hopkins getötet), dann nehmen zum Beispiel die Karens jede medizinische Hilfe begierig in Anspruch und folgen den ärztlichen Ratschlägen, die sie erhalten, nur allzu gerne.

6

Ich erinnere mich an die Freude, die ich empfand, wenn wir, nachdem wir länger fort gewesen waren, wieder nach Mandalay zurückkehrten – in unser Holzhaus auf dem Campus des Agricultural College am östlichen Ende der Stadt, mit seiner berückenden Aussicht auf die Maymyo Hills. Wie sehr ich es liebte, die Sonne hinter diesen Hügeln von unserer Veranda aus aufgehen zu sehen! Mandalay war definitiv mein Zuhause geworden – wie das alte Dhaka, wie Matto in Manikganj, wie Santiniketan.

Burma war für mich jedoch schon damals mehr als nur das Land meiner frühesten Erinnerungen. Ich lernte ein wenig Burmesisch und konnte mich holprig unterhalten. Das burmesische Kindermädchen, das auf mich – und später auch auf meine Schwester Manju – aufpasste, konnte ein paar Worte Bengalisch und sprach auch ein wenig Englisch – vermutlich fast mehr als ich zu dieser Zeit. Sie war in meinen Augen atemberaubend schön. Später, als ich etwa 12 war, fragte ich meine Mutter, ob sie wirklich so umwerfend war, und meine Mutter antwortete, sie sei in der Tat «sehr hübsch» – eine Beschreibung, die ihrer Schönheit meines Erachtens jedoch nicht gerecht wurde.

Aber Schönheit war nicht das einzig beeindruckende an meinem Kindermädchen (ich wünschte nur, ich könnte mich an ihren Namen erinnern). Sie konnte jedem in der Familie sagen, was zu tun war. Ich erinnere mich, dass meine Mutter oft Rat bei ihr suchte. Und einmal, als meine Eltern, die ausgegangen waren, zurück nach Hause kamen, gelang es ihr, ihnen geschickt zu vermitteln, dass sie womöglich überrascht sein würden über die frische Farbe an den Wohnzimmerwänden, dass meine Zeichnungen jedoch außerordentliches künstlerisches Talent verrieten. Mein schlechtes Benehmen erschien so in einem milderen Licht, und manchmal wünsche ich mir, dass ich aus dem künstlerischen Talent, das sie in mir sah, mehr hätte machen können.

Frauen spielen in Burma eine wichtige Rolle. Sie tragen die Verantwortung für viele wirtschaftliche Aktivitäten, und ihre Stimme hat bei Familienentscheidungen großes Gewicht. In dieser Hinsicht ist Burma wie das subsaharische Afrika und auch Südostasien, aber ganz anders als die meisten Teile Indiens, als das heutige Pakistan oder Westasien. Die bedeutende Rolle der Frauen ist ein starker Eindruck meiner Kindheitserinnerungen von Burma. Mit fünf oder sechs habe ich das nicht als besonderes Merkmal wahrgenommen, später jedoch, als ich andere Traditionen kennenlernte, dienten mir meine burmesischen Erinnerungen als Maßstab, an dem ich die Dinge andernorts messen konnte. Vielleicht haben sie sogar meine Haltung zu genderbezogenen Themen geprägt und halfen mir, über die Handlungsfreiheit von Frauen nachzudenken, was später eines meiner Forschungsgebiete werden sollte.

7

Diese frühen Erinnerungen sind unter anderem der Grund dafür, dass mich Burma als Land immer noch sehr interessiert. Diese Bewunderung verstärkte sich noch, als ich Aung San Suu Kyi kennenlernte, eine außergewöhnliche Frau, die das Land mit großem Mut und der Vision anführte, den Regeln des Militärregimes zu trotzen, das 1962 durch einen gewaltsamen Putsch die Macht an sich gerissen hatte. Ich lernte Suu Kyi als furchtlose Anführerin gut kennen, und ich schätzte mich glücklich, mit einer so bemerkenswerten und mutigen Person Bekanntschaft geschlossen zu haben, die furchtbare Schikanen und lange Inhaftierungen erduldete, um für die Demokratie in Burma zu kämpfen. Ich hatte auch Gelegenheit, ihren hingebungsvollen Ehemann, Michael Aris, kennenzulernen, ein großer Asien-Gelehrter und Experte vor allem für Tibet und Bhutan.

Michael wurde die Einreise nach Burma durch das Militär faktisch verwehrt, aber von seinem Zuhause in Oxford aus, wo er Fellow des St John’s College war, tat er alles, was er konnte, um Suu Kyi zu helfen – und sich für Burma einzusetzen. 1991 kam Michael, unmittelbar nachdem verkündet worden war, dass Suu Kyi den Friedensnobelpreis erhalten sollte, nach Harvard zu Besuch. Ich freute mich sehr, ihn bei den Feierlichkeiten, die folgten, wiederzusehen. Die traurigen Zeiten kamen später, 1999, als Michael an metastasiertem Krebs starb. Damals war ich in England, am Trinity College in Cambridge. Ich befürchtete das Schlimmste, als er mich eines Morgens, Ende März 1999, anrief und mir erklärte, auch wenn ich wohl gehört hätte, dass er sterbe, konnte das einfach nicht sein, weil er doch noch so viel zu tun habe, um auf «meine Suu und mein Burma» aufzupassen. Etwa zwei Tage später bekam ich aus Oxford die Nachricht, dass Michael gerade verstorben war. Es war der 27. März, sein Geburtstag. Suu verlor nicht nur ihren liebenden Partner, sondern auch die beständigste Quelle hingebungsvoller Unterstützung und Beratung, die sie hatte.

Suu Kyi trug schließlich, 2010, den Sieg über das Militär davon, als ihr eine äußerst eingeschränkte, aber dennoch bedeutende Rolle in der politischen Führung des Landes zuerkannt wurde. Dennoch verstärkten sich ihre Probleme, wie auch die Probleme anderer Menschen in Burma, deren Unglück sie vielleicht nicht lindern konnte – und letztlich nicht linderte.

Etwas lief schrecklich schief unter ihrer Führung, was sich vor allem in ihrer mangelnden Bereitschaft spiegelte, einer vulnerablen Ethnie in Burma zu helfen: den Rohingya, einer Bengalisch sprechenden muslimischen Minderheitengemeinschaft. Ihre Behandlung anderer Minderheiten, von denen es in Burma viele gibt, war ebenso wenig vorbildlich. Furchtbare Grausamkeiten, die das Militär und auch intolerante Buddhisten an den Rohingya verübten, haben sie – zumindest bisher – nicht dazu veranlasst, etwas Wesentliches zu unternehmen, um den Opfern zu helfen.

Suu Kyis Verhalten ist also rätselhaft, aber es gibt noch ein größeres und schwerer zu verstehendes Rätsel, das mich besonders beschäftigt: dass die Burmeser, deren Freundlichkeit mich als Junge so sehr beeindruckte, auf brutale Weise feindselig gegenüber den Rohingya geworden sind, die Grausamkeiten, Folter und Ermordung in einem organisierten Pogrom erdulden müssen. Abgesehen davon, dass mich diese Ereignisse ungeheuer traurig machen, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob meine Erinnerung an die natürliche Freundlichkeit und die besondere Wärme der Burmesen nur eine Illusion war. Aber auch andere Beobachter hatten einen ähnlichen Eindruck wie ich von den warmherzigen und liebenswürdigen Burmesen. Ein Freund – ein engagierter Backpack Medic von der Johns Hopkins, Adam Richards –, der sich sehr dafür einsetzte, Burmesen ohne jede medizinische Versorgung zu helfen, schrieb: «Diese Menschen lachen immer, sie singen immer und sind immer heiter. Ihre Hingabe und ihren Humor angesichts all dieser Not zu sehen, ist wirklich inspirierend.»[2] Dieser und andere Berichte klingen ähnlich wie die unbedarfte und einfache Bewunderung für die Burmesen, die ich als kleiner Junge empfand.

Deshalb stelle ich mir unweigerlich die Frage: Was hat sich verändert? Ich kann darüber nur spekulieren. Was mir den entscheidenden Unterschied auszumachen scheint, ist die heftige Propaganda gegen die muslimischen Rohingya, die das Militär in den vergangenen Jahren systematisch betrieben hat. Die sanftmütigen Burmesen, die meine Familie und ich kennengelernt hatten, wurden zu gewalttätigen Hassern herangezogen, und für diesen Wandel war das Militär maßgeblich verantwortlich – indem es das Denken der Menschen vergiftete, gut organisierte rassistische Propaganda und die scharfen Waffen des Fanatismus einsetzte, um Folter und Morden herbeizuführen.

Daraus, dass es möglich ist, eine sanftmütige Bevölkerung derart umzukrempeln, kann man tatsächlich eine globale Lehre ziehen. Die Macht einer solchen Propaganda zeigt sich nicht nur in Burma, sondern in vielen Ländern der heutigen Welt. Was in Burma geschieht (oder Myanmar, wie es heute heißt, ein Name, der durch das Militär behauptet wird), ist natürlich besonders grausam, aber die Wirksamkeit von Agitationen gegen bestimmte Minderheitengruppen sind in vielen Ländern der Welt zu beobachten – zum Beispiel gegen die Immigranten in Ungarn oder die Homosexuellen in Polen oder gegen die Sinti und Roma überall in Europa. Man kann daraus eine Lehre ziehen, die heute ganz besonders wichtig für das früher säkulare Indien ist: Die religiösen Extremisten waren – sogar mithilfe der Regierungspolitik – sehr eifrig dabei, die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften zu unterminieren und die Menschenrechte der muslimischen Minderheiten zu bedrohen. Das burmesische Militär hegte schon seit langem eine Feindschaft gegen die Rohingya, und so wurden in den 1980er Jahren und auch schon früher verschiedene rechtliche und zivile Schritte gegen sie unternommen. Aber die große Schlacht gegen diese Gemeinschaft erreichte erst später ihren Höhepunkt. Ein besonders scharfer Angriff erfolgte 2012, indem die Regierungspropaganda buddhistische Männer im Rakhine-Staat – wo die meisten Rohingya leben – dazu drängte, ihre «Rasse und Religion» zu verteidigen. Das Militär gewann diesen Propagandakrieg ohne ernsthaften Widerstand. Das half ihm, sich eine starke Position zu erobern, während es die Rohingya brutal misshandelte und letztlich ihre Vertreibung vorbereitete – mit Unterstützung der umgemodelten öffentlichen Meinung, unter Einsatz sorgfältig kultivierter Verunglimpfungen.[3]

Die Anfänge dieser Propagandaschlacht hätten eine mögliche Zeit für Suu Kyi sein können, gegen diese Subversion zu kämpfen. Sie hätte außerdem der abgekarteten, durch das Militär verbreiteten Geschichte entgegenwirken können, die Rohingya seien von Bangladesch nach Burma gezogen, anstatt anzuerkennen, dass in der Teilung von Südasien durch die abziehenden Briten der Rakhine-Staat (Teil des alten Arakan), das Gebiet, in dem die Rohingya seit sehr langer Zeit lebten, dem neuen unabhängigen Burma zugeschlagen wurde. Aber Suu Kyi blieb zu der Zeit, in der das Militär das Image der Rohingya gezielt verzerrte und andere zur Gewalt gegen sie anstachelte, seltsam passiv. Es schien, als habe sie nicht früh genug versucht, der Militärpropaganda entgegenzuwirken, als sie ihre politische Partei und ihre Verbündeten noch hätte mobilisieren können, wie sie das viele Male zuvor getan hatte, um die burmesischen Werte – im Namen der Demokratiebewegung – zu verteidigen. Sie entschied, nicht gegen die Verunglimpfung dieser Minderheitengruppe zu kämpfen, als sie noch einen wirksamen Widerstand hätte aufbauen können. Und dann war es zu spät.

Innerhalb weniger Jahre war es der Regierungspropaganda gelungen, die öffentliche Meinung so radikal gegen die Rohingya zu wenden, dass jeder, der für sie einstand, den starken Gegenwind großer Teile der buddhistisch burmesischen Bevölkerung zu spüren bekam. Die Rohingya zu verteidigen, war inzwischen politisch gefährlich geworden. Dafür hatte das Militär gesorgt. Suu Kyis Führung Burmas wäre massiv in Frage gestellt worden, wenn sie entschieden hätte, für die Rohingya zu kämpfen, als die Propagandaschlacht einmal verloren war. Obwohl ich das burmesische Volk seit jeher bewundere, muss ich einsehen, dass Suu Kyi und die politische Führung des Landes nicht von der Verantwortung für das soziale Desaster freigesprochen werden können, dem die Rohingya ausgeliefert waren (und es immer noch sind), aber wann und wie es dazu kam, dass die Ereignisse nicht mehr aufzuhalten waren, muss umfassender analysiert werden, als es bisher geschehen ist.

Wenn man hieraus Lehren ziehen kann, dann haben sie nicht nur mit Ethik und Moral zu tun, sondern auch mit politischer Weisheit und pragmatischem, praktischem Denken. Wenn selektiver Hass aufkommt, wie er das in vielen Ländern der Welt, von Europa bis Indien, heute tut, dann werden Timing und praktisches Vorgehen zusehends relevanter. Die enormen Bemühungen der menschlichen Gemeinschaften, nach dem Zweiten Weltkrieg enger zusammenzurücken, die ich selbst so stark erlebt habe, scheinen heute in Gefahr, durch schreckliche Auswüchse von Intoleranz ersetzt zu werden, für die Burma ein absolut erschütterndes Beispiel liefert. Viele andere Länder riskieren heute eine ähnliche Entwicklung.

8

Da ich in Burma nur etwas Hausunterricht gehabt hatte, begann meine eigentliche Grundschulausbildung erst, als wir wieder nach Dhaka zurückkehrten – an der St. Gregory’s School in Lakshmi Bazaar, gar nicht weit von unserem Haus entfernt. Es handelte sich um eine Missionsschule, geführt von einer Stiftung mit Sitz in Amerika, aber da wir das, was, wie ich heute glaube, das amerikanische Englisch weißer Lehrer gewesen sein muss, nicht sehr gut verstanden, ging unter den Kindern das Gerücht um, dass sie (aus Gründen, die ich vergessen habe) aus Belgien kamen. St. Gregory’s war akademisch sehr angesehen, und Bruder Jude, der Schulleiter, war sehr darauf bedacht, nicht nur exzellenten Unterricht zu bieten, sondern auch sicherzugehen, dass die Gregorianer bei den Abschlussexamen die Schüler aller anderen Institutionen der Gegend in den Schatten stellten. Wie die Publikation zum 125-jährigen Jubiläum der Schule 2007 in Erinnerung an jene frühen Tage verzeichnete: «Unsere Jungs holten ein ums andere Mal den ersten bis zehnten Platz.» Einige Gregorianer wurden große Wissenschaftler und Juristen oder politische Anführer (darunter auch Staatspräsidenten von Bangladesch). Wie Kamal Hossain, der erste Außenminister des unabhängigen Bangladesch, bemerkte, war das hohe Leistungsniveau der Schule mit der Hingabe der Lehrer verbunden, die taten, was immer sie konnten, um den Schülern zu helfen, indem sie auch außerhalb des Unterrichts stets verfügbar und während der Stunden außergewöhnlich engagiert waren. Die hohe Leistungserwartung und starke disziplinäre Kultur von St. Gregory’s lagen mir leider nicht. Ich empfand es dort als ziemlich erdrückend und wollte nicht «glänzen», um Bruder Judes Lieblingswort zu gebrauchen. Viel später, als ich kurz nach der Verleihung des Nobelpreises im Dezember 1998 Dhaka besuchte, arrangierte der Direktor von St. Gregory’s eine besondere Feierlichkeit für mich. Er bemerkte, dass er, um die heutigen Schüler zu motivieren, meine Prüfungsunterlagen aus dem Archiv gefischt habe, jedoch von seinem Vorhaben, diese zu zeigen, wieder abgerückt sei, als er sah, dass meine Leistungen nur auf Platz 33 rangierten, in einer Klasse von 37 Schülern. «Ich nehme an, Sie wurden erst nach St. Gregory’s ein guter Schüler», fügte er dann versöhnlich hinzu. Der Direktor lag nicht falsch – ich wurde das, was man einen guten Schüler nennen könnte, erst dann, als es niemanden mehr kümmerte, ob ich ein guter Schüler war oder nicht.

Während meiner Schuljahre in Dhaka besuchte ich Santiniketan zwar nur von Zeit zu Zeit, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Anfangs dachte ich gar nicht daran, dass ich dort tatsächlich hinziehen könnte, um weiter unterrichtet zu werden. Aber bald nachdem das japanische Militär 1941 Burma besetzt hatte, schickten mich meine Eltern fort, um bei meinen Großeltern zu leben und die dortige Schule zu besuchen. Mein Vater wollte, dass ich an der St. Gregory’s blieb, weil sie, gemessen an den regulären Leistungskriterien, die viel bessere Schule war. Aber er war schließlich mehr und mehr der Überzeugung, dass das japanische Militär Kalkutta und Dhaka ins Visier nahm, sich jedoch kein japanischer Bomber für das entlegene Santiniketan interessieren würde.

Mein Vater lag mit seiner Vermutung hinsichtlich der japanischen Angriffe richtig. Sowohl Kalkutta als auch Dhaka führten während jener Kriegsjahre regelmäßige Abwehrübungen mit heulenden Sirenen durch. Als ich mich im Dezember 1942 in den Ferien für kurze Zeit bei Freunden der Familie in Kalkutta aufhielt, bombardierten die Japaner das Hafenviertel der Stadt fünf Mal in einer Woche. Eines Abends tat ich so, als schliefe ich tief und fest in meinem Bett, schlich mich aber hinaus auf die Veranda der Wohnung, oben im dritten Stock, von wo aus ich in der Ferne Feuerschein sehen konnte. Das war zwar alles ziemlich weit weg, aber für mich als Kind trotzdem sehr aufregend. Anders als Kalkutta, wurde Dhaka glücklicherweise nicht bombardiert.

Aufgrund der Erwägungen meines Vaters landete ich schließlich an der bemerkenswert fortschrittlichen Schule in Santiniketan, die ich sofort mochte. Ihre Prioritäten waren lockerer und weniger leistungsorientiert als die von St. Gregory’s, und sie kombinierten den Unterricht über Indiens eigene Traditionen mit vielen Möglichkeiten, auch etwas über andere Länder auf der ganzen Welt und ihre Kulturen zu lernen. Die Schule von Santiniketan war darauf ausgerichtet, anstatt kompetitiver Spitzenleistungen Neugierde hervorzulocken; man wurde dort keineswegs dazu ermutigt, Zensuren und Prüfungsergebnissen zu viel Beachtung zu schenken. Ich genoss es sehr, Santiniketans frei zugängliche und einladende Bibliothek zu besuchen, mit ihren Massen an Büchern über Orte auf der ganzen Welt, und ich fand es herrlich, nicht gut abschneiden zu müssen.

Nicht lange, nachdem ich nach Santiniketan gekommen war, folgte die Kriegswende. Die Japaner zogen sich zurück, aber ich wollte mich nicht von meiner neuen Schule zurückziehen – ich liebte sie. Santiniketan, meine flüchtige Geburtsstätte, wurde rasch zu meiner langfristigen Heimat. Aber natürlich hielt ich mich auch regelmäßig in Dhaka auf, wo mein Vater weiterhin lehrte, und wo meine Familie, einschließlich meiner jüngeren Schwester Manju, die bei unseren Eltern geblieben war, ein sehr glückliches Leben führte. Während der Schulzeiten in Santiniketan zu sein und lange Ferienaufenthalte in Dhaka zu verbringen, war für mich die ideale Kombination. Meine Cousins und Cousinen, vor allem Miradi (Mira Sen, später Mira Ray) machten die Ferien zu etwas ganz Besonderem.

All das änderte sich mit der Teilung des Landes 1947. Die lokalen Unruhen und das schreckliche Blutvergießen erzeugten fortwährend Traurigkeit. Und außerdem mussten wir nun umziehen. Dhaka wurde zur Hauptstadt des neuentstandenen Ostpakistan, und der Heimatstandort meiner Familie musste nach Santiniketan verlagert werden. Ich liebte Santiniketan, aber ich vermisste Dhaka sehr – und Jagat Kutir. Der Champa-Baum, der mir seine Zweige entgegen reckte und die obere Veranda in seinen Duft hüllte, war nicht länger Teil meines Lebens. Ich fragte mich, wo meine alten Freunde in Dhaka geblieben waren, wer mit ihnen nun spielte, und was mit den Jackbaumfrüchten und Mangos in unserem Garten geschah. Ich hatte eine Welt verloren. Der Verlust Dhakas war durch das Wohlgefühl – so groß es auch sein mochte – in Santiniketan zu leben, nicht aufzuwiegen. Der Genuss eines neuen Lebens, so lernte ich schnell, schließt nicht aus, dass man das alte zutiefst vermisst.

2. Die Flüsse Bengalens

1

Dhaka liegt unweit des gewaltigen Flusses Padda, dem größeren zweier Arme der berühmten Ganga – «des Ganges» für die Anglophonen. Ganga teilt sich bei ihrem Eintritt nach Bengalen, vorbei an den alten Städten Nordindiens wie Benares und Patna, in zwei Teile. Die Padda (deren Name die bengalische Form des sanskritschen Padma ist, was «Lotus» bedeutet) schlängelt sich anmutig südostwärts, bevor sie in den Golf von Bengalen mündet. Der andere Arm, die Bhagirathi, zieht direkt nach Süden, an der Stadt Kalkutta vorbei, um nach einer viel kürzeren Reise im Bengalischen Meer anzukommen. Irgendwie ist es diesem kleineren Arm gelungen, den alten Namen «Ganga» zu behalten, der abwechselnd mit Bhagirathi (ebenso wie Hooghly, ein relativ neuer Name) gebraucht wird. Beide, Bagirathi und Padda, werden in der alten bengalischen Literatur sehr gefeiert, und es gibt eine Art Wettstreit um ihr jeweiliges Charisma. Ich erinnere mich, dass ich als junger Bursche aus Dhaka meinen Freunden aus Kalkutta erzählt habe, sie seien mit einem unterlegenen Strom abgespeist worden, der nicht die Grandeur der lotusartigen Padda besaß.

Die Teilung der Wasser Gangas hatte einen noch ernsteren – und tief politischen – Aspekt, der später zum Tragen kam, als die Regierung Indiens 1970 einen großen Staudamm, den Farakka-Damm, baute, um mehr Wasser in die Bagirathi abzuleiten und sie so zu stärken. Ein Hauptziel war es, den Schlamm zu verringern, der den Hafen von Kalkutta allmählich verstopfte. Der Staudamm löste die Schlammprobleme nicht, aber er erzeugte eine durchaus nachvollziehbare Feindseligkeit in Ostbengalen. All diese politischen Kämpfe waren weit weg, als ich ein Kind war, aber der Sinn für die Rivalität um Wasser war bereits stark gegenwärtig.

Meine Prahlerei mit der Padda war eigentlich nicht begründet, weil Dhaka nicht direkt am Fluss liegt, und wenn es das irgendwann getan hätte (was manche Leute glauben), dann wäre die Padda schon vor vielen Jahrhunderten fortgerückt. Eine der bemerkenswerten Eigenschaften des weichen Alluvialbodens von Bengalen ist, dass die Flüsse, die dort fließen – eher über historische als über geologische Zeiten hinweg – oft ihren Verlauf ändern. Dhaka liegt derzeit noch immer an einem relativ kleinen Fluss namens Budiganga (was «betagte Ganga» bedeutet), ein freimütiges Zugeständnis ihrer greisenhaften Natur. Und die prachtvolle Padda ist durch eine kurze Reise von Dhaka aus leicht zu erreichen. Sie wird sogar noch eindrucksvoller, je weiter sie sich von der Stadt entfernt und Wasser aus ihren Nebenflüssen aufnimmt, vor allem aber nach ihrem Zusammenfluss mit einem anderen großen subkontinentalen Fluss, dem Brahmaputra, der in diesem Teil Bengalens auch Jamuna genannt wird (und damit die Nordinder verwirrt, weil es einen berühmteren Jamuna weiter nördlich gibt, an dessen Ufern Delhi und Agra – und der Taj Mahal liegen). Ein wenig weiter unten verbindet sich Padda mit einem anderen Fluss, der Meghna, die dem gigantischen Zusammenfluss ihren Namen gibt. Ich erinnere mich immer noch daran, wie aufgeregt ich war, als ich zum ersten Mal an diesem unheimlich majestätischen Fluss stand, ohne ans andere Ufer hinüber sehen zu können. Ich fragte meinen Vater, «Ist das wirklich ein Fluss? Ist sein Wasser salzig? Gibt es hier Haie?»

Unser Leben in Ostbengalen, dem heutigen Bangladesch, war um diese Flüsse herumgewoben. Wenn wir den Weg von Dhaka nach Kalkutta zurücklegten, entweder, um «die große Stadt» zu besuchen oder auf unserem Weg nach Santiniketan, nahmen wir auf der kurzen Strecke von Dhaka nach Narayanganj den Zug und stiegen dann für den größten Teil der Reise auf einen Dampfer um, der die Padda hinunterfuhr. Nach einem Feuerwerk wechselnder Uferansichten kamen wir am Zusammenfluss von Goalando an, von wo aus wir einen Direktzug nach Kalkutta nehmen konnten.

Diese Dampferfahrten auf der Padda verzauberten mich jedes Mal. Wir sahen die ständig wechselnde bengalische Landschaft, belebt durch geschäftige Dörfer, in denen Kinder, die scheinbar niemals in eine Schule gegangen waren, uns Passagiere auf dem Boot anschauten als wären wir für sie vorbeiziehendes Unterhaltungsprogramm. Meine unwillkürliche Angst um diese Kinder, die die Schule verpassten, wurde durch die Erklärungen meines Vaters, dass die meisten indischen Kinder keine Schule besuchen konnten, nicht gemindert. Er versicherte mir, dass sich das nach der Unabhängigkeit ändern müsse, aber das erschien mir noch weit weg. Damals war mir noch nicht klar, dass sich die Dinge auch nach der Unabhängigkeit nicht schnell genug veränderten, und natürlich wusste ich auch noch nicht, dass die Ausweitung der Schulbildung – in Indien und andernorts – eines der großen Themen sein würde, denen ich mich in meinem Leben widmen sollte.

Jene Dampferfahrten führten mich auch an die Welt der Ingenieure heran. Der Motorraum des Schiffes muss, an modernen Standards gemessen, hoffnungslos primitiv gewesen sein, aber ich war immer ganz aufgeregt, wenn mein Vater die Erlaubnis des Kapitäns erhielt, mit mir dorthin zu gehen (wir versäumten das nie), um zu beobachten, wie die Stahlstäbe sich auf und ab und hin und her bewegten, während man deutlich die kreisenden Bewegungen der Räder sah, und den unverwechselbaren Geruch von Motoröl und Fett einsog. Ich genoss es sehr, mich in einer Welt kontinuierlicher Aktivität zu befinden – ein Kontrast zu den sanft und gemächlich vorbeiziehenden Ausblicken an Deck. Ich realisiere jetzt, dass dies einer meiner ersten Versuche war, zu begreifen, auf welche Weise solch komplizierte Dinge wie Schiffsmotoren überhaupt funktionieren.

2

Die Schiffsreise nach Goalando und von dort aus weiter war nur ein Teil meiner Kindheitserlebnisse mit Flüssen. Unsere Ferien in Ostbengalen waren ziemlich wasserreiche Angelegenheiten. Ich erwähnte bereits, dass die Reise von Dhaka nach Matto in Manikganj auch immer wieder über kurze Wasserwege führte, auf denen man jedoch lange unterwegs war. Ebenso verhielt es sich, wenn ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Manju zum Stammhaus der Familie meiner Mutter in Sonarang in Bikrampur, nahe Dhaka in Ostbengalen, reiste, was ebenfalls lange Bootsfahrten über die Flüsse erforderte. Meine Großeltern mütterlicherseits machten sich regelmäßig auf den Weg von Santiniketan in Westbengalen nach Sonarang, ihrem «wahren Zuhause», weit entfernt von ihrem tatsächlichen Wohnort und ihrer Arbeit.

Als ich fast neun Jahre alt war, erzählte mir mein Vater, dass er gerade dabei sei, uns ein mobiles Hausboot (mit einem kleinen Motor) zu organisieren, auf dem wir während unserer Sommerferien einen Monat lang leben und über ein Netz von Flüssen fahren könnten. Mein Gedanke damals war, dass nun einer der großen Momente meines Lebens käme – und so war es auch. Der lange Rückzug auf einem sich nur langsam vorwärts bewegenden Boot erwies sich als genauso spannend, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir fuhren zuerst auf der Padda, dann jedoch auch auf anderen Flüssen, vom lieblich zahmen Dhaleshwari bis hin zur prachtvollen Meghna. Es war alles in allem atemberaubend. Nicht nur am Uferrand, sondern auch unter der Wasseroberfläche wuchsen Pflanzen, die seltsamer waren als alles, was ich je gesehen hatte. Die Vögel, die über unseren Köpfen kreisten und auf dem Boot Rast machten, wurden von mir permanent beobachtet, und ich konnte mich damals vor Manju aufspielen, indem ich einige von ihnen beim Namen nannte. Der Klang des Wassers umgab uns fortwährend – so ganz anders als unser stiller Garten in Dhaka. An windigen Tagen klatschten die Wellen geräuschvoll gegen die Bootsflanken.

Unter den Fischen waren Arten, die ich nie zuvor gesehen hatte, und mein Vater, der alles über sie zu wissen schien, versuchte mir dabei zu helfen, ihre Unterscheidungsmerkmale zu bestimmen. Es gab auch kleine, fischfressende Flussdelfine – der bengalische Name für sie lautet «Shushuk» (der biologische Name ist Platanista gangetica) –, die schwarz leuchteten, an die Oberfläche kamen, um zu atmen, und dann wieder sehr lange tauchten. Mir gefielen ihre Dynamik und Eleganz aus der Ferne, aber ich wollte ihnen nicht unbedingt zu nahe kommen, da ich fürchtete, sie würden meine Zehen für irgendeinen unbekannten Fisch halten.

Die «fliegenden Fische», die Rudyard Kipling in Burma so fasziniert hatten, gab es in der Padda und der Meghna ebenfalls reichlich, und sie waren wirklich zauberhaft. Meine Eltern hatten viele Gedichtbände mitgenommen, in englischer und in bengalischer Sprache. Während unserer Ferien auf dem Fluss las ich eine Menge Gedichte, darunter auch (erneut) Kiplings «Mandalay». Ich mochte es noch immer und war so froh, an Mandalay erinnert zu werden, fragte mich aber zugleich, wo dieser Engländer wohl seine vielen fliegenden Fische gesehen haben mochte. Als er das Gedicht in Moulmein (das wir während unserer Zeit in Burma besichtigt hatten, wie mein Vater mir in Erinnerung rief), weit entfernt von Mandalay schrieb, ließ Kipling diese eleganten Kreaturen «auf der Straße nach Mandalay» («on the road to Mandalay») auftauchen.

Auf der Straße? Wie ist das möglich? Ich weiß noch, dass ich mich beim Zubettgehen fragte, ob der Irrawaddy für diesen Engländer wie eine Straße aussah, oder meinte er, dass der Fluss neben einer Straße floss – eine Straße, die ich nicht mehr vor Augen hatte? Bevor ich dieses drängende Problem lösen konnte, war ich eingeschlafen. Auch in der anderen Nachthälfte war Kipling bei mir, als «die Morgendämmerung wie Donner» hereinbrach («An’ the dawn comes up like thunder»). Schließlich war ich bereit, meine nächtlichen Grübeleien über Bord zu werfen, einen neuen Tag zu begrüßen, mit offenen Augen und Ohren um das Boot zu rennen und vorsichtig im Wasser, das uns umgab, zu schwimmen.

![Elemente einer Theorie der Menschenrechte. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5df4ddfeaeb24b710a4ec3405de1e09b/w200_u90.jpg)

![Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/38c3f8dccd4ec02244a3dfcedf330c1b/w200_u90.jpg)

![Gleichheit? Welche Gleichheit?. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/32e556237fddc5b0a09ee8e253e7550a/w200_u90.jpg)