12,99 €

Mehr erfahren.

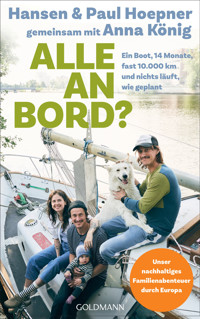

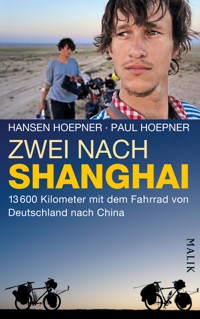

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Zelt, Isomatten und zwei Fahrräder – mehr brauchen Paul und Hansen nicht, um von Berlin nach Shanghai zu radeln. Es wird die Fahrt ihres Lebens, mit Momenten des größten Glücks, aber auch anscheinend ausweglosen Situationen: An der russischen Grenze entgehen sie ganz knapp ihrer Verhaftung, und das schillernde Nachtleben Moskaus zieht sie in ihren Bann. In Kasachstan fliehen sie vor üblen Raufbolden, und nur die Hilfsbereitschaft der Kirgisen kann das vorzeitige Ende ihrer Reise abwenden. China wartet mit Sandstürmen und unheimlichen Polizeibeamten auf, und in einer Jurte im Himalaja werden sie eingeladen, für immer zu bleiben. Ein mutiges und unvergessliches Abenteuer, bei dem der beste Freund nie von der Seite weicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammlungen

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

In diesem E-Book befinden sich am Ende eines jeden Kapitels Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Die einzelnen Beiträge sind auch unter www.zweinachshanghai.de/videos abrufbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Mit 34 Farbfotos, 12 Links zu zusätzlichem Filmmaterial und einer Karte

ISBN 978-3-492-96337-4

April 2015

© Piper Verlag GmbH, München / Berlin 2013

Redaktion: Antje Steinhäuser

Fotos und Illustrationen: Hansen und Paul Hoepner

Karte: Marlise Kunkel, München

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Datenkonvertierung: Greiner & Reichel, Köln

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

ALGABAS

SASCH/ 19. MAI/ ALGABAS, KASACHSTAN

PAUL

Da liegen wir nun in einer kleinen Mulde, mitten in der Einöde von Kasachstan, mehr als 3000 Kilometer von zu Hause entfernt, und verstecken uns vor Sasch und seiner betrunkenen Bande, die uns eben auf der Landstraße angehalten und verprügelt haben.

Wir verstecken uns mit allem, was man so braucht, wenn man den tollen und vielleicht auch völlig verrückten Plan umsetzen will, mit dem Rad von Berlin nach Shanghai zu fahren: ein kleines Zelt, Schlafsäcke, Werkzeug und Messer, Kleidung, Kompass und Karte, eine kleine Solaranlage zur Stromversorgung, Kameras, mit denen wir die Fahrt aufzeichnen, und unsere Pässe – nicht viel, aber jeder Fitzel davon ist umso wichtiger.

In unseren übergroßen, blau-weiß gestreiften langärmeligen Shirts sehen wir ein bisschen aus wie ausgebrochene Sträflinge. Die Longsleeves sind aus billigem Stoff, aber mehr hat unser knappes Budget nicht hergegeben. Wir haben sie in einem Supermarkt irgendwo am Straßenrand in Russland gekauft und vorn in die Ärmel Löcher für die Daumen reingeschnitten. So schützen sie uns einigermaßen vor der Sonne und blähen sich im Fahrtwind auf wie kleine Segel, was den Rücken angenehm kühlt. Irgendwann ist uns aufgefallen, dass viele Lkw-Fahrer genau die gleichen Shirts tragen. Wir gehören also inzwischen zum Team der Straße.

Es gab einige Momente während der letzten sechs Wochen, in denen ich mich zurück in mein Bett in der schönen, sonnigen Altbauwohnung in Berlin-Neukölln gewünscht habe, aber das waren nur kleine, sentimentale Schwächeanwandlungen. Jetzt, in diesem Augenblick, zweifle ich zum ersten Mal wirklich. Was für eine haarsträubend dumme Idee! Wie naiv von uns, zu glauben, die ganze Welt wäre zwei voll bepackten Radfahrern freundlich gesonnen.

Ich muss an das Foto von Michael Rockefeller denken, das ich vor drei Jahren im Metropolitan Museum in New York gesehen habe. Da sitzt ein blonder, blasser Jüngling mit Button-down-Hemd, Brille und Kamera zwischen ein paar wild aussehenden Ureinwohnern von Neuguinea. Er verschwand bald darauf und wurde nie wieder gesehen. Vielleicht von einem Krokodil gefressen, vielleicht von den Asmat selbst… Mir wird kotzübel. Klar, Kasachstan ist ein freundliches, einigermaßen zivilisiertes Land. Hier frisst man keine Radfahrer, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, sie zumindest auszurauben und ordentlich zu verprügeln, um ihnen ihre romantisch-abendländische Abenteuerlust auszutreiben.

Hinter uns senkt sich langsam die Sonne, und die Straße in einiger Entfernung ist nur noch durch die Buschreihe und die Reflexionen der vereinzelt passierenden Autos zu erkennen. Als der selbst gebaute Ständer meines Fahrrads mit einem leisen Kratzen hinter uns im sandigen Boden versinkt, zucke ich zusammen. Mir schlägt das Herz bis zum Hals.

»Hansen«, zische ich meinem Zwillingsbruder zu, der neben mir kauert und seinen Kopf zwischen den verschränkten Armen versteckt.

Hansen murmelt irgendetwas.

»Hansen, was machen wir bloß?«

Wäre das Ganze ein Horrorfilm und ich ein Zuschauer im Kino, würde ich dem Darsteller zurufen wollen: »Lauf weg, renn! Du bist in Gefahr!« Aber ich bin nicht im Kino, sondern hocke stocksteif vor Angst irgendwo in einem fremden Land. Ich höre Hansen leise fluchen und vermute, dass er sich gerade ähnliche Gedanken macht. Die Mulde, in der wir liegen, ist das einzige Versteck weit und breit, also wohin sollten wir fliehen? In das weite Grasland der Steppe? Auf dem sandigen Boden können wir mit den Rädern nicht fahren, schon gar nicht mit dem vielen Gepäck. Wenn wir sie jetzt zurücklassen, um wegzulaufen, müssen wir aufgeben, denke ich, und als ob er meinen Gedanken gelesen hätte, sagt Hansen: »Paul, die finden uns hier nicht. Sie sind stärker, aber wir sind klüger. Und schneller. Wenn es hart auf hart kommt, rennen wir weg, lassen die ganze Ausrüstung zurück und scheißen drauf. Bevor die mich kriegen, laufe ich lieber zu Fuß nach Shanghai!«

Der Tag hatte wie viele andere davor begonnen. Es war unser 43. Reisetag und wir brachen morgens auf, um unsere durchschnittlich etwa 120 Kilometer hinter uns zu bringen, Essen zu kaufen, einen Nachtplatz zu suchen, völlig erschöpft einzuschlafen und am nächsten Morgen wieder aufzubrechen. Und so weiter.

Wir hatten den ganzen Tag über starken Gegenwind und mussten gegen acht Uhr abends in ein kleines Dorf namens Algabas, etwa fünf Kilometer abseits unserer Route, fahren, um Wasser zu besorgen. Am Ortseingang wurden wir von einer Traube Kinder empfangen, die uns freudig bis zum örtlichen Lädchen begleitete.

Während Hansen einkaufte, wartete ich bei den Rädern. Die Kinder spielten neugierig aber vorsichtig an den Taschen, meinem Telefon und den Kameras herum. Ein paar durften auf meinen Schoß und ein Foto mit der frontal montierten Kamera von sich auf dem Rad machen. Als Hansen wenig später mit Wasser bepackt wieder auftauchte und wir uns auf den Weg machten, rannten die Kinder noch neben uns her, bis wir den Ortsausgang erreicht hatten.

Seitdem wir am 12. Mai über die Grenze nach Kasachstan gefahren waren, sind wir in dieses Land verliebt. »Kazachstan normal?«, fragt mich Hansen manchmal, wenn ich verträumt in die weite Landschaft schaue, und ich antworte jedes Mal mit »Da!«, was soviel heißt wie »Ja!«. Was genau »Kazachstan normal« heißt, wissen wir gar nicht, aber wahrscheinlich etwas wie: »Gefällt dir Kasachstan?« oder »Kasachstan gut?« Denn wir hören diese Frage, egal wo wir auftauchen, und bekommen immer feste Schulterklopfer und ein breites, zustimmendes Lachen geschenkt, wenn wir mit »Da!« antworten.

In Russland waren die Menschen uns gegenüber weitaus argwöhnischer, hier in Kasachstan werden wir ständig angehalten, weil man sich mit uns fotografieren lassen will. Als Belohnung bietet man uns Bananen, Zigaretten und sogar Geld an. In den Geschäften gibt man uns oft einen Discount oder ein kleines Geschenk mit auf den Weg – Mückenspray, Süßigkeiten oder Würste. »Kasachstan rocks«, sagt Hansen immer wieder mit aufgesetzt cooler Miene und streckt dabei eine Mano Cornuta zum Himmel. Genau, Kasachstan rocks – zumindest bis zu diesem Moment am Ortsausgang von Algabas.

Wir haben gerade erneut richtig Fahrt aufgenommen, da werden wir von einem silbernen Ford Galaxy überholt, abgedrängt und zum Anhalten gezwungen.

Zuerst denken wir, es wäre einer dieser »Fototermine«, wie Hansen und ich die manchmal geradezu aufdringlichen Bitten nach einem Bild mit uns nennen. Aber schnell stellt sich heraus, dass die Insassen alle sturzbesoffen sind. Sasch, wie sie den Allerbetrunkensten nennen, und die anderen zwei haben kein Interesse an Fotos. Der dicke Sasch baut sich vor uns auf: »Warum sprecht ihr kein Russisch?«, schreit er und kommt dabei mit seinem faulig stinkenden Mund immer näher an mein Gesicht. Aus seinem Mund schäumt es. Er streckt mir seine massige Brust in einem verdreckten, verschwitzten weißen T-Shirt entgegen und scharrt mehrfach auffordernd mit seinen ausgetretenen Flipflops im sandigen Straßenbelag. Weil wir kaum etwas von dem verstehen, was er sagt, wird er nur noch wütender.

Sein Handlanger ist ein schmächtiger Typ mit kurzen schwarzen Haaren und einem fleckig gewachsenen, dünnen Bärtchen. Den dritten können wir nur schemenhaft erkennen, er ist hinter den getönten Scheiben des Vans sitzen geblieben, wahrscheinlich um uns schnell folgen zu können, sollten wir doch versuchen abzuhauen.

Wir stehen da, die Räder zwischen die Beine geklemmt, und haben keinerlei Möglichkeit auszuweichen. Abspringen und wegrennen geht nicht. Klar wäre das vernünftiger, aber was passiert dann mit den Rädern? Wahrscheinlich würde der Typ in dem Van sofort aus Spaß drüberrollen. Und selbst wenn wir abhauen würden – wohin sollten wir? Verstecken kann man sich in dieser kargen Einöde nirgends. Sasch versucht, uns von den Rädern zu zerren, aber irgendwie schaffen wir es standzuhalten. Stück für Stück nimmt er unsere Ausrüstung auseinander, schaut mich mit gefletschten Stumpen und verbissenem Blick an, während er versucht, unsere bis drei Meter sturzfeste Outdoor-Kamera mit der bloßen Hand zu zerdrücken. Ein lächerlicher Versuch, und der Misserfolg macht ihn nur noch rasender. Er ist blind vor Wut, brüllt uns in einem fort an.

Zuerst schlägt Sasch Hansen in den Magen, sodass der sich vor Schmerzen über seinem Lenker krümmt, dann bin ich dran. Ich spanne meine Bauchmuskeln an und versuche, Abstand zu halten, aber Saschs feiger Handlanger steht hinter mir und hält mein Rad fest. Immer wieder ruft er mir hysterisch zu: »Fahr doch, na fahr doch, du Schwächling«, nur um uns, sobald wir einen Tritt getan haben, an den Gepäckträgern festzuhalten und gackernd aufzulachen. Sasch beginnt, wie ein Wilder die an unsere Räder montierten Kameras abzureißen und auf den Boden zu schmeißen. Danach zieht er mein iPhone aus der Halterung und steckt es sich feixend in die Hose, um mir gleich darauf erneut ordentlich eine zu klatschen.

Diesmal hat er mich nicht richtig hart getroffen, trotzdem beuge ich mich in simuliertem Schmerz hinunter und ziehe dem ekelhaften Ungeheuer mein Handy wieder aus der aufgesetzten Seitentasche seiner Cargohose. Er merkt es nicht. Mein ganzes Leben habe ich es geschafft, mich durch Beschwichtigungen aus Schlägereien herauszuhalten, und jetzt komme ich mir vor wie ein totaler Schwächling. Schwach in dem Sinne, dass ich komplett ratlos bin. Wie soll ich diesem wahnsinnigen Typen begegnen? Reden hilft nicht, sich dumm stellen auch nicht, den Kampf aufnehmen ist erstens nicht mein Stil und zweitens keine Option, denn wir sind den dreien körperlich eindeutig unterlegen. Sasch hat uns voll im Griff. Wenn er will, kann er schlicht ausholen, uns zwei dünnen Jungs ein paar Rippen brechen und das Abenteuer beenden. Jetzt greift er sich Hansen, schlägt ihm mit der flachen Hand gegen den Helm und reißt ihn dann vom Rad. Hansens linker Unterschenkel reißt dabei am Zahnkranz auf. Er liegt auf dem Boden und blutet, sein Gesicht schmerzverzerrt. Es macht mich rasend, wenn man meinem Bruder etwas antut. Und nichts ist schlimmer, als ihm nicht zu Hilfe eilen zu können.

Zum Glück verstehen sich Zwillinge auch ohne Worte. Als ich Hansen einen Blick zuwerfe, begreift er sofort. Ich simuliere einen Nervenzusammenbruch, rede wirres Zeug und zittere und heule wie ein Schlosshund. Hier kriegt ihr was ihr wollt, ihr Vollidioten – einen völlig verängstigten Wohlstandsbuben, den ihr in den Wahnsinn getrieben habt! Zuerst scheint der Plan nicht aufzugehen, denn Sasch packt mich im Nacken und verpasst mir noch einen heftigen Schlag ins Gesicht, um mich »zur Vernunft zu bringen«. Als mein irres Gerede trotzdem nicht aufhört, scheint Sasch dem Spiel zu glauben, denn immerhin hören die Hiebe auf, und die Arschlöcher biegen sich stattdessen vor Lachen. Die ganze Zeit über versuche ich, während ich weiter zittere und heule, mit vorbeifahrenden Autos Blickkontakt aufzunehmen, ohne dass Sasch davon etwas mitbekommt. Aussichtslos. Die Autos fahren schnell vorbei. Entweder traut sich keiner einzugreifen oder sie erkennen den Ernst der Lage nicht.

Als Sasch meinen verzweifelten Blick in Richtung der Autos bemerkt, macht sein vom Alkohol zermartertes Gehirn einen fatalen Interpretationsfehler: Er glaubt, ich hätte aus Angst vor den vorbeifahrenden Autos in deren Richtung gestarrt, und drängt mich nun auf die Gegenfahrbahn, um mich weiter zu demütigen. Ich spiele mit und lasse mich abdrängen. Da kommt, noch ein Stück entfernt, ein Lkw hupend auf uns zugerast und macht zu meinem Schrecken keine Anstalten zu bremsen. War die Aktion ein Fehler? Ich versuche, an Sasch vorbeizukommen, aber er versperrt mir den Weg. Ich bleibe ruhig und mache mich innerlich bereit, mich vom Fahrrad in den Graben zu werfen. Ich bin hellwach, die große, lähmende Angst kommt erst später. Sasch hält mich fest, während der andere Hansen weiter mit Tritten malträtiert. Eine gefühlte Ewigkeit vergeht, bis ich das erlösende Geräusch der quietschenden Lkw-Bremsen höre. Der Anhänger des Lkw schlingert bedrohlich, und das massige Gefährt bleibt nur wenige Meter von mir entfernt stehen.

Einen Moment lang herrscht Stille, nichts passiert. Dann steigt der Fahrer aus dem Führerhaus, ein Tier von einem Kerl. Mit eisernem Blick und einer riesigen Brechstange in beiden Händen geht er langsam auf Sasch zu. Die drei Betrunkenen kuschen, springen in ihr Auto und fahren rückwärts weg.

Was weiter passiert, wissen wir nicht, denn Hansen und ich nutzen die Gelegenheit und rasen los. Ständig schauen wir, ob wir verfolgt werden, bevor wir hinter einer Kurve einen Abzweig nehmen. Wir sollten uns nicht zu früh in Sicherheit wähnen, diesen Typen ist alles zuzutrauen. »Helme runter!«, ruft Hansen mir zu und reißt sich selbst den neongelben Helm vom Kopf. Geduckt schieben wir die Räder durch das hohe Gras, bis wir eine große Mulde in der weiten Steppe finden. Wir stellen sie ab und legen uns flach auf den Boden.

Tausend Gedanken gehen mir durch den Kopf: War es ein Fehler, die Straße zu verlassen? Hier sind wir ganz allein, wenn sie uns finden, sind wir ihnen hilflos ausgeliefert. Wer weiß, ob sie nicht doch noch hinter uns her sind. Hier kommt kein Trucker vorbei, um uns zu retten.

Nach kurzer Zeit lässt das Adrenalin nach, und alles tut weh. Mein Gesicht glüht und pocht, meine Magengrube schmerzt, und Hansen hat von seinem Zahnkranz einen klaffenden Schnitt an der Wade. Die erste kleine Inventur ergibt, dass die Typen nur ein paar Kamerastative, mein iPhone-Display und die Solaranlage leicht beschädigt haben. »Lässt sich alles reparieren«, fasst Hansen zusammen. Damit hat er recht. Schwerer wiederherstellen lässt sich unser positives Bild von Kasachstan und seinen Bewohnern und diese optimistische Arglosigkeit, mit der wir bisher gut gefahren sind.

Alles fällt so unendlich leicht, wenn man ein Rettungsnetz hat, das meine Mutter Urvertrauen nennen würde. Wenn man grundsätzlich immer vom Bestmöglichen ausgeht, wie es meine Art ist. Hansen ist da ein bisschen anders als ich.

Ich glaube, es gibt Menschen, die mich für vollkommen blauäugig halten und denken, ich sei einer von diesen Glückstölpeln, bei denen irgendwie immer alles gut geht. Als ich vor vier Jahren nach meinem Studium nach Berlin gezogen bin, haben mir alle gesagt: »Mach das erst, wenn du einen Job hast, wenn du einmal arbeitslos ankommst, dann bleibt das auch so.« Mich hat das zwar verunsichert, aber ich dachte: Bei mir nicht. Für mein Leben gelten diese Regeln nicht – und bin hingegangen und hab innerhalb von zwei Wochen einen Job gefunden. Einen Superjob sogar. Zwei Jahre später habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein Masterstudium anzufangen – an der TU Berlin gab es einen neuen Studiengang, Human Factors, der die Mensch-Maschine-Interaktion untersucht, etwas, das mich total fasziniert. Man braucht dafür entweder ein abgeschlossenes Ingenieursstudium oder ein Psychologiestudium. Ich habe weder das eine noch das andere, nur ein Diplom in Mediendesign. Trotzdem habe ich mich beworben und bin natürlich abgelehnt worden. Daraufhin habe ich so lange angerufen, bis ich einen Termin mit dem Studiengangsleiter bekam – und muss derart enthusiastisch und auch einigermaßen fähig auf ihn gewirkt haben, dass er irgendwann meinte: »Okay, du hast mich überredet, überzeugt hast du mich noch nicht ganz. Aber du bist motiviert, also sollst du eine Chance haben.« Das klingt alles so nach Selfmademan, aber das meine ich gar nicht. Ich glaube einfach in jeder Situation ganz naiv an mein Glück und will Dinge selbst ausprobieren, bevor ich mir eine Meinung darüber bilde. Und deswegen hat mich dieser Vorfall heute umso mehr umgehauen. Ich bin erschüttert und verunsichert, und ich weiß nicht, ob diese Glücksschicht, die mich immer umgeben hat, nun für immer zerstört ist.

»Scheiße«, sagt Hansen immer wieder, »Scheiße«. Anfangs noch heftig und schimpfend, inzwischen resigniert und leise.

Ich weiß, dass er da liegt und dasselbe denkt wie ich: Sollen wir überhaupt weiterfahren, setzen wir nicht alles aufs Spiel, was wir haben? Ich glaube, Hansen weint leise vor Wut. Irgendwann setzt er sich auf und guckt mich an: »Wir müssen was tun, Paul. Hier rumzuliegen macht alles noch schlimmer, lass uns überlegen, wo wir schlafen können.«

Hansen und ich sind eineiige Zwillinge und selbst nach dreißig Jahren auf den ersten Blick kaum voneinander zu unterscheiden. Wir sind exakt gleich groß, haben dieselben Augen, Münder, Nasen, Hände und die gleiche Stimme. Mit niemandem verstehe ich mich so gut wie mit Hansen, mit niemandem streite ich mich heftiger. Und trotz unserer Ähnlichkeit und der gleichen DNA sind wir grundverschieden. Wir haben uns zum Beispiel nie in dieselbe Frau verliebt. Hansen hat sich immer für wilde Abenteuermädchen mit zotteligen Haaren interessiert und ich, wie Hansen sagen würde, für »blonde Spießerfrauen« – das stimmt natürlich nicht immer so, aber ein bisschen was ist dran. Mir sind materielle Dinge wichtiger als Hansen, ich bin unflexibler, vielleicht sogar unfreier. Hansen kann seine Gefühle zeigen, und ich verstecke sie lieber. Ein weiterer Unterschied ist, dass Hansen der Welt mit viel mehr Skepsis begegnet als ich. Vielleicht, weil er mehr Situationen erlebt hat wie diese, nach denen man nicht mehr einfach genauso weitermachen kann wie zuvor.

Der dumpfe Aufprall eines Steins nicht weit von mir, reißt mich aus meinen Gedanken. Ich zucke zusammen und drehe mich um. Weiter unten in der Mulde winkt Hansen zu mir hoch. Hier können wir unser Zelt aufbauen, gibt er mir mit ausladenden Armbewegungen zu verstehen.

Nach einem tourtypischen Abendessen aus Nudeln mit Olivenöl, Äpfeln und Karotten stecken wir vier Heringe in einem weitläufigen Quadrat um unser Zelt auf. Darum herum lassen wir eine Angelschnur laufen, an deren Ende ein Topf wackelig auf dem Fahrrad steht. Sollten sich Sasch und seine Kumpanen in unsere Nähe wagen, werden wir das immerhin mitbekommen. Außerdem haben wir Hansens Buschmesser, einen dicken Prügel und ein paar massive Steine im Vorzelt liegen.

»Sind wir ein bisschen paranoid?«, fragt Hansen mich, als wir nach getaner Arbeit ins Zelt kriechen.

»Kann sein«, antworte ich, »lass uns einfach hoffen, dass wir nichts davon benutzen müssen.«

Obwohl todmüde, liege ich noch eine Zeit lang wach. Hansen und ich haben beim Abendessen ausgiebig über den Vorfall gesprochen. Mit derartigen Risiken hatten wir nicht gerechnet, aber jetzt wissen wir, was das Auswärtige Amt meint, wenn es davon abrät, abends allein in dünn besiedelten Gebieten unterwegs zu sein. Man glaubt es so lange nicht, bis man es am eigenen Leib zu spüren bekommt. Ob wir weitermachen, wollen wir nicht direkt heute entscheiden, sondern erst in den nächsten Tagen, wenn wir etwas Abstand zu der Sache haben.

Das mögliche Ende unserer Reise vor Augen, denke ich daran zurück, wie wir überhaupt auf die verrückte Idee kamen, diese Tour zu planen. Alles fing an in dieser seltsamen Nacht im Februar 2009, in der wir betrunken in einem Hotelzimmer in einem Vorort von Hamburg lagen, nachdem wir am selben Abend 20000 Euro bei Jörg Pilawas Quizshow gewonnen hatten. Zehn für jeden – eine Riesensumme! Damals haben wir überlegt, was wir mit dem Geld machen. Hansen brauchte das Geld vor allem für sein letztes Studienjahr, ich wollte auf jeden Fall den Motorradführerschein machen und mir eine Maschine kaufen. Einen Teil des Geldes wollten wir für irgendetwas verwenden, dass wir zusammen machen konnten. Ein gemeinsames Abenteuer. Es klingt vielleicht seltsam, aber wir hatten uns als Zwillinge, nachdem wir beide das Elternhaus mit Anfang zwanzig verlassen hatten, gar nicht mehr oft gesehen – vielleicht drei- oder viermal im Jahr. Die Zeit verging schnell, und die 10000 Euro waren weg, ehe wir uns auch nur umschauen konnten. Aber der Traum, gemeinsame Abenteuer zu erleben, blieb uns.

»Milano!«, das war Hansens erstes Wort, als er mich irgendwann im Frühling 2009 mitten in der Nacht aus Maastricht anrief.

»Was meinst du damit? Ist das verschlüsselt für: Hallo, wie geht es dir, mein herzallerliebster Bruder, bitte entschuldige, dass ich dich gerade so rabiat geweckt habe?«

»Nein, Mann Paul! Wir fahren nach Milano!«

»Ach ja? Warum?« Ich war zu müde, um zu begreifen, was Hansen da so aufgeregt erzählte. Aber er blieb hartnäckig.

»Mein ganzer Unikurs fliegt zur Möbelmesse nach Mailand, ich hab aber keinen Bock auf Fliegen, lass uns mit dem Rad fahren!«

»Da muss man über die Alpen, Hansen, es ist April, wir erfrieren bei dem Versuch. Das ist unmöglich, das sind mehr als 1000 Kilometer, vergiss es!«

Aber die nächsten Telefongespräche zeigten: Hansen meinte es ernst. Und schließlich ließ ich mich gegen jede Vernunft dazu breitschlagen, mit Hansen und seinem selbst gebauten 36-Kilo-Full-Suspension-Hollandrad a.k.a. »The Great Hannemann« im April mit einer grottigen Ausrüstung über den Gotthardpass von Maastricht nach Mailand zu fahren. Wir hatten keine Erfahrung und haben so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte, und kamen schließlich geschlagene drei Tage nach Ende der Möbelmesse an, aber viel entscheidender war, dass wir es geschafft hatten. Und dass wir auf den Geschmack gekommen waren! Wir nahmen uns vor, jedes Jahr eine große Radtour zu machen, und jedes Jahr ein wenig weiter. So fuhren wir 2010 von Berlin nach Budapest zum Sziget Festival und im eiskalten schwedischen Spätsommer2011, mit 23 Regentagen in einem Monat, über 3200 Kilometer zu den Lofoten im hohen Norden Norwegens. Und wir wollten weitermachen. Während ich noch an die Umrundung der Ostsee dachte, schmiedete Hansen schon ganz andere Pläne.

»Shanghai!«, war diesmal Hansens erstes Wort, als er mich im Herbst 2011 wieder mitten in der Nacht aus Maastricht anrief.

»China«, stellte ich fest. »Und was soll damit sein?«

»Richtig! China!«, schrie Hansen ungeduldig ins Telefon.

Ich konnte nicht fassen, was er da sagte. »Fahr doch gleich um die ganze Welt«, knurrte ich genervt und wollte schon auflegen.

»Okay, du Idiot, das machen wir als Nächstes, aber erst Shanghai, das ist die perfekte Route! Durch Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, durch den Himalaja – stell dir das doch mal vor!«

»Hansen, du spinnst, du kannst nicht mit dem Fahrrad durch den Himalaja fahren! Weißt du, wie hoch das ist? Schon mal von Höhenkrankheit gehört?«

Ich legte auf und schaltete das Telefon auf stumm. Wenn Hansen einmal von einer Idee besessen ist, dann gibt er nicht einfach auf. Die nächste halbe Stunde ließ der Vibrationsalarm das Telefon über den Nachttisch wandern. Als ich ihn am nächsten Morgen anrief, war natürlich kein Hansen erreichbar. Klar, der schläft wahrscheinlich noch bis zum Abend seinen Rausch aus, dachte ich. Da hatte ich mich aber schwer getäuscht. Hansen muss so gut wie überhaupt nicht geschlafen haben, stattdessen bekam ich nachmittags eine ziemlich ausführliche E-Mail, in der er eine etwa 13000 Kilometer lange Route in 150 Etappen eingeteilt hatte. Spätestens da wusste ich: Mein Bruder meinte es bitterernst.

Ein knappes Jahr und Hunderte Vorbereitungsstunden später, für die Hansen sogar von Maastricht zu mir nach Berlin gezogen ist, liegen wir tief unten in der Mulde in einem kleinen Zelt, irgendwo in Kasachstan, um uns herum nur Himmel und Steppe.

Hansen ist verdächtig still, ich glaube, auch er kann nicht schlafen. Er hat sich zur Zeltwand gedreht, sodass ich sein Gesicht nicht sehen kann. Man spürt jedoch irgendwie, ob jemand schläft oder wach ist. Bei Hansen habe ich immer das Gefühl, genau zu wissen, was gerade in ihm vorgeht.

Als hätte er meine Gedanken gehört, murmelt er plötzlich: »Wir haben ganz schön Glück gehabt heute.« Eine Feststellung, kein Gesprächsbeginn.

Ich sage »Ja« und versuche, endlich einzuschlafen.

3120 Kilometer liegen hinter uns, knapp 11000 liegen vor uns – wenn wir sie überhaupt noch fahren…

Hier geht’s zum Film!

ALTES UND NEUES LEBEN

Berlin bis Moskau

DER GEBURTSTAG/ 6. APRIL/ BERLIN

Hansen

Für mich ist das Leben nicht immer so einfach wie für Paul. Ich bin eher der Draufgänger, der Abenteuerlustige, der Unorganisierte und hab die Schule nicht so wichtig genommen. Wenn Paul, bis unter die Ohrläppchen voll, nach einer 15-stündigen Tanzorgie feststellt, dass er mal wieder sein Handy verloren hat, gibt es da ganz bestimmt jemanden, der es ihm zurückbringt und dafür sorgt, dass er heil nach Hause kommt. Ich bin der Tüftler und Bastler von uns beiden, und das macht Fahrräder für mich so besonders faszinierend. Bevor ich mir eins kaufe, überlege ich immer erst, wie ich es selbst noch besser herstellen könnte. Und wenn ich doch etwas kaufe, dann entdecke ich garantiert ein Detail, das sich optimieren lässt. Das war schon immer so und hat sich eindeutig noch verschlimmert, seitdem ich mein Hobby mit dem Produktdesignstudium zum Beruf gemacht habe. Paul lässt sich von meiner Bastelwut gerne anstecken, würde aber viel eher einem fertig gekauften Produkt trauen als ich.

Während für mich eine feste Freundin immer wichtig war, hat er so gut wie nie eine richtige Beziehung. Und wenn er doch mal eine hatte und sie nicht mehr wollte, ergab sich das auch irgendwie ohne größeren Ärger. Er segelt jedem ernsthaften Streit aus dem Weg und kommt damit immer problemlos durch. Allerdings nicht bei mir, ich bin vielleicht der einzige Mensch, mit dem Paul jemals ernsthaft gestritten hat – und das nicht zu knapp.

Schon in der Vorbereitung auf die Tour sind wir uns mehrfach in die Haare geraten. Zu Anfang habe ich noch in Maastricht und Paul in Berlin gewohnt, und ich hatte immer wieder das Gefühl, Paul denkt, er müsse überprüfen, ob ich auch wirklich etwas für die Tourvorbereitung tue. So etwas nervt mich tierisch. Er ist fünf Minuten jünger als ich und tut so, als wäre er mindestens zehn Jahre reifer.

Meine Mutter hat uns an einem sonnigen Apriltag unter Vollnarkose per Kaiserschnitt geboren. Es war bereits das dritte Mal in Folge, dass sie mit Zwillingen schwanger war. Die ersten beiden wurden nie geboren, vom zweiten Paar überlebte nur unsere große Schwester Lilli, und beim dritten Mal gebar sie tatsächlich Zwillinge. Ob sich meine Mutter in der Schwangerschaft darüber gefreut hat, erneut doppelt so schwer tragen zu müssen, weiß ich nicht. Jetzt lacht sie, wenn sie davon erzählt, aber die ersten Jahre waren bestimmt kein Kinderspiel. Immerhin hatte sie meinen Vater als Mitkämpfer, der Kinderarzt ist und ihr zur Seite stehen konnte, wenn die Zweijährige im Garten in eine Wespe trat und die Säuglingsbrüder im selben Moment nach der Brust schrien.

Meine Mutter ist Goldschmiedin, und als wir beide unsere kleine, süße Mama um mindestens zwei Köpfe überragten und in die weite Welt wollten, schenkte sie uns jedem einen Ring, den wir beide seither jeden Tag tragen. Er ist flach und silbern und hat eine goldene Mitte, auf der für Paul ein Kreis mit einem Punkt darin eingraviert ist und für mich zwei parallel laufende gewellte Linien und ein abschließender gerader Strich. Die Erklärung dafür? Als wir etwa vier Jahre alt waren, fragte meine Mutter uns beide: »Sag doch mal, was ist die Welt eigentlich für dich?« Und Paul antwortete: »Hier bin ich, und um mich herum ist Welt.« Und ich habe gesagt: »Hier bin ich, dann kommt ganz viel Wasser und dahinter eine Mauer und dann nichts mehr.« Daran muss ich in letzter Zeit oft denken. Paul, der Egozentrische, ich, der Selbstlose. Man kann es so interpretieren, und sicherlich gibt es einen wahren Kern, aber im Moment bemerke ich stärker denn je die Gemeinsamkeit. Wahrscheinlich, weil wir einen gemeinsamen Plan haben, einen, der uns beiden tagtäglich exakt dasselbe abverlangt. Es gibt für mich ein Ziel, nach dem ich mich sehne, und ich denke, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich, und das ist bei Paul nicht viel anders. Im Augenblick ist das Ziel ganz konkret und dennoch so ungreifbar: Shanghai.

Es ist der erste Abend unserer Reise. Heute Morgen sind wir aufgewacht und haben uns gegenseitig zu unserem dreißigsten Geburtstag gratuliert. Wir lagen nebeneinander im Bett, wie auch die letzten paar Nächte zuvor, da wir unsere Zweizimmerwohnung für die Hochphase der Tourvorbereitung völlig umstrukturiert hatten. Der Flur war das Lager, mein Zimmer die Werkstatt und Packstation und Pauls Zimmer Büro und Schlafzimmer. Paul hat uns einen Plan aufgestellt, in dem die letzten Tage in Stunden aufgeteilt waren, was wann genau zu tun sei. Und an viel Schlaf war nicht zu denken. Gestern Abend, als wir noch mit ein paar Freunden und unserer Mutter in der Bellman Bar auf unseren Geburtstag angestoßen haben, haben uns alle mit Schrecken begutachtet: »Ihr seht ja schon jetzt aus wie lebendige Leichen, wie wollt ihr euch denn morgen überhaupt aufs Rad setzen?«, hat unsere Freundin Agatha uns gefragt. »Keine Ahnung, aber die 25 Kilometer bis zum Müggelsee werden wir schon irgendwie schaffen!«, haben wir geantwortet.

Das Lagerfeuer prasselt gemütlich vor sich hin. Ich drehe vorsichtig mein Stockbrot über der Glut. Es ist 23 Uhr nachts, noch eine Stunde, dann geht unser dreißigster Geburtstag und der erste Tag der Tour zu Ende. Paul und ich sitzen mit einer Hand voll Freunden am Kleinen Müggelsee. Sogar zwei Unbekannte, die auf die Einladung auf unserem Blog gestoßen sind, haben es zu der Grillstelle geschafft. Es wird gelacht, getrunken, gegrillt und ein Spiel gespielt, das ich zuletzt in der Schule gemacht habe: Flaschendrehen, »Wahrheit oder Pflicht«. Immer wieder schaue ich erst in die lachenden, vom Feuer angeleuchteten Gesichter meiner Freunde und dann zu Paul, der mir gegenübersitzt. Manchmal treffen sich unsere Blicke, und ein stummes Nicken bestätigt unseren Gedankengleichschritt. Marei, eine alte Schulfreundin, bemerkt meine Abwesenheit und drückt frech mein Stockbrot ins Feuer, reißt mich so aus meinen Tagträumen und lacht mich an. Die Flasche zeigt auf Paul. Er ist zu feige für die Wahrheit und wählt die Pflicht. Er muss die nächsten Runden jeden Satz mit »Aye Käpt’n« beenden, das hat sich sein bester Freund Koni a.k.a. Käpt’n Koni ausgedacht. Schallendes Gelächter. Dieser Geburtstag ist der schönste seit Langem. Das großartigste Geschenk ist ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit, das mich seit dem Schließen der Wohnungstür nicht mehr verlassen hat.

Nach und nach gehen alle Freunde nach Hause, es ist Karfreitag, der 6. April2012, und langsam wird es richtig kalt am immer schwächer brennenden Feuer. Noch ein paar letzte Glückwünsche, Verabschiedungen und Umarmungen, bis Paul und ich allein dastehen. Zum ersten Mal bauen wir unser Zelt auf und räumen die Taschen in die Apsis. Kaum sind wir in die warmen Schlafsäcke gekrochen, fängt es an zu regnen.

»Gute Nacht, Bro«, sage ich gegen Pauls Seite der Zeltwand.

»Gute Nacht, Hansen«, antwortet er, und ich starre an die Decke des Zeltes. Mein neues Zuhause für die nächsten 180 Tage. Ich denke daran, wie seltsam es war, heute die Friedelstraße in Richtung Maybachufer hochzufahren, so, wie ich es fast jeden Tag mache. Rechts aufs Maybachufer abbiegen, am Lidl vorbei und immer weiter. Aber man wird nicht nach einem Einkauf umdrehen oder links zum Bellman abbiegen und etwas später dieselbe Straße wieder nach Hause zurückfahren. Nein, diesmal wird es sechs Monate dauern, bis ich das Rad im Innenhof abschließe und die Treppen hoch in den dritten Stock laufe. Vielleicht auch kürzer, vielleicht auch länger – oder wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch gar nicht zurück.

Meine Gedanken schweifen ab. Tropfen prasseln auf die Zeltplane. Es dauert keine fünf Minuten, bis ich eingeschlafen bin. Als ich aufwache, regnet es immer noch.

DERERSTE TAG/ 7. APRIL/ BRANDENBURG

PAUL

»Hansen, aufwachen!« Ich schüttele meinen Bruder, der diesen ersten richtigen Tourtag für meinen Geschmack ein bisschen zu schläfrig beginnt. Klar, es regnet, und der Kopf ist verkatert, aber hallo! Es geht los!

»Lass mich, du nervst.« Hansen guckt verärgert, aber ich sehe sofort, dass es nur gespielt ist. Kein anderer würde das erkennen, aber irgendein Ausdruck in unseren Gesichtern macht es uns unmöglich, einander anzuflunkern. Im nächsten Moment muss er grinsen und schält sich voller Elan aus dem Schlafsack. »Wo bleibt mein Kaffee, Butler?«

»Ja, Sir, das habe ich mir auch gerade überlegt, wie machen wir es eigentlich mit dem Kaffee, wenn es draußen jeden Augenblick wieder regnen kann und wir kein Gas haben?«

»Sie sind der faulste Butler, den ich kenne«, antwortet Hansen, zieht sich an und macht sich daran, einen kleinen Stapel Holz vor dem Zelt aufzuschichten. Ohne eine Tasse schwarzen Kaffee geht bei uns morgens überhaupt nichts.

»Ich frage mich, wie viele Kalorien wir auf dieser Tour verbrennen werden und wie vor allem du Hungerhaken danach aussehen wirst«, sage ich, während ich den schmalen, sehnigen Rücken meines Bruders beobachte, der sich über den Topf mit dem kochenden Wasser beugt.

»Na, für deine Plauze brauchen wir schon ein bisschen mehr als nur 13000 Kilometer«, lacht Hansen.

Eigentlich haben wir die gleiche Statur, mit dem Unterschied, dass ich normal dünn bin und Hansen noch ein bisschen dünner, und ja… spätestens seitdem ich zwei Jahre lang jeden Abend mit meiner Exfreundin Marie leckere Sahnesoßen verspeist habe, habe ich minimal Speck über den Hüften angesetzt – Hansen nennt es trotzdem »Plauze«.

Nachdem wir im mittlerweile strömenden Regen unser erstes Lager abgebaut haben, setzen wir uns auf die Räder und steuern gen Osten. Das feuchte Zelt ist ultraschwer, das hätten wir eigentlich trocknen lassen müssen. Ich bin heilfroh, Hansen immerhin nicht mehr auf diesem selbst gebastelten Fahrradmonstrum zu sehen, mit dem er damals von Maastricht nach Mailand gefahren ist. Diesmal haben wir beide dieselben schnieken schwarzen Tourenmaschinen, die uns Wolfgang von Serpentine Velosport in Hilzingen und der Hersteller tout terrain gesponsert haben – und das, ohne uns überhaupt jemals getroffen zu haben. Da soll noch einer den Schwaben nachsagen, sie seien geizig! Ach, der Bodensee…

Weit kommen wir heute nicht, aber das war abzusehen. In der Nähe von Kagel suchen wir uns ein Plätzchen und bauen das Zelt auf. Innen drin ist es kuschelig, aber nur, wenn man im Schlafsack dicht nebeneinander liegt. Hansen und ich schauen raus: Vor dem Zelt steht eine alte Eiche, die von einem Biber getötet wurde, halb angefressen hat der miese Typ sie stehen lassen. Aber vielleicht braucht der Baum gar kein Mitleid, es ist arschkalt und schneit, der Wind pfeift, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eiche es genießen würde, hier im eiskalten Wind zu frieren.

»Hast du schon das Gefühl, unterwegs zu sein, Paul?«, fragt Hansen. Wir haben den ganzen Tag über kaum gesprochen, weil wir mit dem blöden Schneeregen genug zu kämpfen hatten.

»Ich glaub, heute Mittag habe ich zum ersten Mal realisiert, dass wir gerade Richtung Shanghai fahren, auch wenn wir erst in Brandenburg sind«, antworte ich.

»Wir können noch zurück, Paul, dein warmes Bettchen ist höchstens 70 Kilometer entfernt!«

Tja, verführerischer Gedanke, aber kein Bett der Welt geht über einen Schlafplatz am See, und wenn der Biber die Zeltstangen in Ruhe lässt, werde ich hier heute selig schlafen.

So dachte ich, aber Pustekuchen, denn sobald ich Ruhe um mich herum habe, beginnt sich der lange gelbe Notizzettel in meinem Kopf auszurollen, und ich fange an, die imaginäre To-do-Liste abzuhaken: Postnachsendeauftrag, check, Auslandskrankenversicherung, check, Visa, kein check, ein ziemlicher Stressfaktor, denn die neuen Pässe mit den Visa müssen uns nach Lettland nachgeschickt werden. Vor unserer Abreise haben wir es nicht mehr geschafft, das alles unter Dach und Fach zu bringen. Mietdauerauftrag, check, Erste-Hilfe-Tasche, check, Gaskartusche… »Hansen, Mist! Wir haben vergessen, Gaskartuschen zu besorgen!«

»Dann machen wir eben ein Feuerchen«, gibt Hansen nüchtern zurück und zieht sich den Schlafsack übers Ohr. Bevor mir noch weitere Dinge einfallen, die ich vergessen habe, schlummere ich ein.

Der nächste Tag verläuft nicht viel anders. Es schneeregnet, die Temperaturen sind knapp unter dem Gefrierpunkt, und richtig weit kommen wir nicht. Wir haben die Brandenburger Seenplatte hinter uns gelassen, und die Fichtenwälder mit moosigem Boden weichen langsam großen brachliegenden Feldern. Vereinzelt stehen kleine Birkengrüppchen in der Mitte der Felder, wie Palmeninseln verloren im weiten Meer. Die Straßen sind hinter dem Grenzübergang nach Polen deutlich schlechter geworden, die Wurzeln der Alleebäume heben den Asphalt an vielen Stellen zu hohen Schwellen an und haben hier und da die Straße über ihre ganze Breite aufgerissen. An einer kleinen Kapelle am Straßenrand halten wir an, um eine Pause zu machen. Genau in diesem Moment reißt der Himmel auf, und die Sonne vertreibt mit ihren angenehmen Strahlen die Kälte eines feuchten Apriltages. Vögel fangen an zu zwitschern, und der Geruch der Luft verspricht wärmeres Wetter.

Ich schaue mich um. Die Landschaft erinnert mich an die Gegend am Bodensee, in der ich aufgewachsen bin. Nur Berge gibt es hier nicht so viele, genau genommen gar keine. Eine hügelige Erhebung im Osten wird wohl die einzige Herausforderung an diesem Tage sein. Ein Traktor fährt an uns vorbei, bestückt mit schwerem Gerät. Über ihm kreisen Möwen wie die Geier. Ein seltsamer Anblick. Ich dachte immer, Möwen gäbe es nur am Meer.

Wir sind zwar erst ein paar Tage unterwegs, aber meine Handgelenke fangen schon an weh zu tun. Ein Schlagloch nach dem anderen staucht sie wieder und wieder zusammen. Da fragt man sich, wie die Autos trotz allem mit über 100 Stundenkilometern an uns vorbeirasen können.

»Paul, wir kriechen voran wie der letzte Senioren-Sonntagsfahrklub«, reißt mich Hansen aus meinen Gedanken.

»Hey, was erwartest du, wir sind gerade einmal zwei Tage unterwegs!«

»170 Kilometer pro Tag von jetzt an, bis wir die russische Grenze erreicht haben.«

»Du spinnst, das ist total unrealistisch. Wir fahren uns ein! Und außerdem gibt es noch einiges, das wir vor der russischen Grenze erledigen müssen. Ich sage nur: Visa!«

»Okay, schlag du was Konstruktives vor.«

»Gib mal die Karte!«

Hansen holt die Karte, und ich fahre mit einem kleinen silbernen Kilometermesser die Strecke ab. Man kann auf einem Rädchen den Kartenmaßstab einstellen und dann an einem beliebigen Punkt auf der Karte loslegen und die gewünschte Strecke abrollen, so ermittelt man die tatsächlichen Streckenkilometer, ganz manuell. Ich liebe dieses Ding, meine Exfreundin hat es mir vor der Ungarntour geschenkt – man fühlt sich immer ein bisschen wie ein Entdecker aus dem 19. Jahrhundert.

»Sag an, Mr. von Humboldt, was ist der Plan?«, macht Hansen sich über mich lustig.

»Wir müssen 720 Kilometer bis zur russischen Grenze schaffen – in fünf Tagen. Lass uns einen kleinen Puffer einplanen, das macht 140 Kilometer am Tag.«

»Okay, abgemacht. Aber morgen machen wir 170!«

»Ja, klar, Hansen, weil du es bist…«

Bleibt nur zu hoffen, dass die Visa tatsächlich vor der russischen Grenze auf uns warten, denn ansonsten hätten wir uns die ganze Eile komplett sparen können. Aber das Thema spreche ich jetzt lieber nicht an.

Unsere erste Grenze muss gefeiert werden, der erste Abend im Ausland. So sitzen wir entspannt am Lagerfeuer, circa 35 Kilometer hinter der polnischen Grenze, trinken Żywiec-Dosenbier und essen Spätzle mit puren passierten Tomaten, über dem eigenen Feuerchen gekocht: ein Festschmaus! Heute Abend ist es etwas wärmer, fast sommerlich. Ein kleines Flämmchen nagt noch mit genüsslichem Knistern an dem letzten Stück Holz.

»Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal seit Langem, dass wir richtig entspannt und friedlich zusammensitzen, oder?«, frage ich Hansen.

»Stimmt. Irgendwas war immer. Die Vorbereitungszeit mit der ständigen Sorge, ob wir es wirklich realisieren können, das hat mich viel mehr gestresst, als ich mir vorgestellt hätte.«

»Ja, man sagt sich immer: Ach, gucken wir einfach mal, wir geben, was wir können, aber wenn es nicht klappt, klappt’s eben nicht…«

»… aber dann hängen schon viel zu viele Menschen mit drin, die man nicht enttäuschen will. Und zu viele, die einem die Tour nicht wirklich zugetraut haben und denen man Recht geben würde, das kratzt irgendwie am Stolz!«, vervollständigt Hansen meine Gedanken. »Und die Sponsoren! Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich mir mehr in den Arsch beißen würde, weil’s nicht klappt oder weil ich so enttäuscht darüber wäre, andere zu enttäuschen.«

Seitdem wir sprechen können, haben Hansen und ich die Angewohnheit, die Sätze des jeweils anderen zu beenden. Das fühlt sich noch nicht einmal übergriffig an, wie ich es bei anderen Menschen empfinden würde. Es ist irgendwie natürlich. Unsere Mutter erzählt immer wieder davon, wie wir als kleine Kinder kommunizieren konnten, ohne dass irgendeiner sehen oder verstehen konnte, wie wir das machten. Wir müssen bereits als zehn Monate alte Babys so ansteckend und herzlich miteinander gelacht haben, und niemand hat je erfahren, warum. Und selbst als wir die Sprache aus der Welt da draußen übernahmen, taten wir das mit einer abgewandelten, teilweise seltsamen Betonung. Zum Beispiel haben wie nie »Kinn« gesagt, mit kurzem i, sondern das i ganz unmöglich langgezogen. Als ich Hansen sage, was mir gerade durch den Kopf geht, muss er lachen: »Weißt du noch, woran sich Mama auch gern erinnert? Es soll Momente beim Frühstück gegeben haben, als wir noch sehr klein waren, da hat einer von uns angefangen, von seinem nächtlichen Traum zu erzählen, und der andere hat ihn fertig erzählt.«

Hansen lacht und wiegt sentimental den Kopf: »Krass. Hach, wir zwei… Wenn die Tour irgendjemand schaffen kann, dann wir beide!«

DIE GRENZE/ 10. APRIL/ GORZóW

Hansen

Wie war das mit den 170 Kilometern täglich, die Paul noch auf realistische 140 runtergeschraubt hatte? Schon der erste Tag mit diesem Vorhaben ist gründlich danebengegangen, wir haben heute nicht mal 50 davon geschafft. Immer wieder holt uns etwas ein, dass wir vor der Abfahrt vergessen haben und das noch schnell geklärt werden muss. Hoffentlich geht das nicht so weiter.

»Hier stinkt es überall!«

»Das bist du selbst! Wir haben, seitdem wir losgefahren sind, keinmal geduscht – schon vergessen?«, schreit mir Paul über seine Schulter zu.

»Ist klar, aber ich meine: Polen stinkt mir. Die Leute verbrennen einfach ihren Müll überall, das muss doch supergiftig sein, zumindest riecht es so!«

»Mag sein, aber wir sind auch nicht gerade eine Wohltat für die Nasen unserer Mitmenschen. Hast du gemerkt, wie die Leute im Supermarkt die Nase gerümpft haben? Wie sieht’s aus, sollen wir mal irgendwo klingeln und fragen, ob wir duschen dürfen?«

»Du bist gut, darauf haben die hier nur gewartet. Würdest du jemanden wie dich ins Haus lassen?« Ich mustere Paul mit seinen staubgrauen Jeans, den ölverschmutzten Fingernägeln und dem flaumigen Oberlippenbart, der eine zarte, aber keineswegs ansehnliche Spur über seinen trockenen Lippen bildet. Und, verflucht, ich sehe genauso aus! Ich stimme meinem schmutzigen Spiegelbild zu, zumindest versuchen kann man es ja. Mehr als verjagen können sie uns nicht. Wir verlangsamen das Tempo und schauen uns die Häuser an, an denen wir vorbeifahren. Sie haben Vorgärten und sehen ein bisschen kitschig-kleinbürgerlich aus, wie zu groß geratene Schrebergartenhäuser.

»Welches nehmen wir?«, frage ich Paul.

»Ist doch egal… guck mal, da drüben liegt Kinderspielzeug im Garten, die haben vielleicht Verständnis für Dreckspatzen.«

Gesagt, getan. Wir parken die Räder am Gartenzaun und gehen auf dem gepflasterten Weg auf das Häuschen zu. Wir klingeln, eine Frau mit blondvioletten Locken öffnet und schaut nicht gerade freundlich. Bevor Paul noch »Excuse me, we just wanted to know if…« sagen kann, schimpft sie los und lockt damit ihren Mann von der Fernsehcouch hoch, der uns mit einer Drohgebärde durch den Vorgarten zurück zu unseren Rädern jagt.

»Okay, das müssen wir für meinen Geschmack nicht noch mal versuchen«, sagt Paul, und ich witzele: »Wir stinken wie die Iltisse! Der arme Mann hat keine Luft mehr bekommen!«

Und das Ende der Geschichte: Wir haben uns in ein eiskaltes Bächlein gewagt und sind bewaffnet mit ein bisschen Shampoo untergetaucht. Eine echte Überwindung, aber nachher fühlten wir uns umso sauberer.

Am nächsten Tag wollen wir zumindest ein paar Kilometer weiter als die gesetzten 140 Kilometer fahren, um etwas vom gestrigen Tag wiedergutzumachen. Das Wetter wechselt im 15-Minuten-Takt – April à la carte. Die Landschaft verändert sich langsam, je tiefer wir Richtung Litauen fahren, desto mehr erinnert sie mich an Skandinavien: endlose Laub- und Birkenwälder auf Sandboden, vereinzelte Seen und lange, gerade Straßen, die an kleinen Siedlungen und Bauernhöfen vorbeiführen.

Paul und ich haben unseren ersten richtigen Streit hinter uns. Irgendwann heute Morgen, wahrscheinlich während einer kurzen warmen Sonnenphase, hat er seine Fleecejacke verloren – wie kann man nur so fahrlässig sein? Zugegeben, ich habe vielleicht etwas überreagiert, aber wie kann man nach nur einer Woche Tour ein derart wichtiges Kleidungsstück verlieren? Mich hat vor allem genervt, wie gleichgültig Paul darauf reagiert hat. Als ob er sie an der nächsten Tankstelle nachkaufen könne. Kann er aber nicht! Wir haben bis auf die letzte Sicherheitsnadel alles peinlich genau geplant und abgezählt. Tagelang haben wir zu Hause auf der Suche nach der richtigen Jacke das Internet und verschiedene Läden durchforstet, und dann legt er sie einfach auf seinen Gepäckträger ab und verliert sie… Nach unserer Auseinandersetzung treten wir beide wütend in die Pedale. Immerhin diese Extraenergie kann man dem Streit als positiv abgewinnen. Irgendwann tut mir Paul ein bisschen leid, das heißt, mir tut es leid, dass ich heftiger als nötig reagiert habe. Eigentlich ist es meistens so, dass einer von uns beiden nach kurzer Zeit die Versöhnung anbietet, egal wie heftig der Streit war. Wir können uns zoffen, aber wir können uns auch alles schnell verzeihen…

»Blut ist dicker als Fleece, Paul«, sage ich, als ich mich auf seine Höhe habe zurückfallen lassen. »Lass uns erst mal was essen, okay?«

In einem kleinen Dorf legen wir auf einem Kinderspielplatz eine Pause ein. Statt Keksen gibt es heute Karotten, w czekoladzie, Lachs aus der Dose mit fluffigem Weißbrot und Butter, außerdem etwas Käse mit Ketchup und ein Karamelleis. Ein kurzes Nickerchen nach diesem Fest- und Versöhnungsschmaus und weiter geht es Richtung Olsztyn.

Als ich in einer kleinen Einbuchtung wieder zurück auf die Straße fahre und die Navigation auf meinem am Lenker befestigten Handy aktivieren will, schreit Paul auf einmal hinter mir: »Aaaachtung!« Ich drehe mich rasch um und fahre zur Seite, in der Annahme, dass sich ein Fahrzeug von hinten auf mich zu bewegt. In diesem Moment schießt mir ein Lkw keine 30 Zentimeter entfernt auf meiner Fahrbahn entgegen. Ich falle beinahe vom Rad. Damit hatte ich nicht gerechnet! Gerade eben war meine Straßenseite doch noch frei. Der Lkw fuhr wohl hinter einem anderen Laster auf der Gegenfahrbahn und hat in den wenigen Sekunden, in denen ich auf mein Handy geschaut habe, zum Überholen angesetzt. Mein Herz rast. »Verdammt, wenn ich dich nicht gewarnt hätte, wärst du jetzt Matsch!«, schreit Paul mich wütend an und fügt dann etwas ruhiger hinzu: »Wir müssen uns klarmachen, dass wir als Fahrradfahrer hier keinerlei Rechte haben, es interessiert die schlicht nicht, ob du Vorfahrt hast.« Immer noch vor Schreck zitternd, fahre ich langsam weiter. »Wir müssen noch viel vorsichtiger werden, wenn wir heil ankommen wollen«, höre ich Paul hinter mir sagen. »Der überholende Gegenverkehr ist mindestens so gefährlich wie die Autos, die von hinten kommen.«

Wir beschließen, uns ab jetzt bei Gegenverkehr immer mit dem Ruf »Vorne!« zu warnen. Es wird noch einige Situationen geben, in denen uns diese Maßnahme die Haut rettet.

Der nächste Tag verläuft super. Der erste Tag nach einer Versöhnung ist immer der beste, schließlich wissen wir: Der nächste Streit wird nicht lange auf sich warten lassen! Wir haben 125 Kilometer hinter uns gebracht – den Wind im Rücken, die Sonne im Gesicht. Ein perfekter Reisetag gefolgt von einer traum- und harmlosen Nacht.

Der Tag begann mit der üblichen Morgenprozedur: gegen fünf Uhr, wenn die Sonne aufgeht, aufstehen, alle Klamotten zusammenraffen, die Isomatten aus dem Zelt schieben, splitternackt aus dem Zelt kriechen und sich auf der Isomatte stehend anziehen. So funktioniert es, wenn man keinen Fuß auf den feuchten, eiskalten Boden setzen will, denn in dieser Nacht hat es gefroren, und das Zelt ist zu klein und zu niedrig, um sich darin anzuziehen. Weil es so kalt ist, muss man beim Anziehen superschnell sein, meistens zittere ich so, dass ich die Beine kaum in die Radlerhose bekomme, es folgen die Nylon-Beinstulpen, die lange Unterhose, wenn es richtig kalt ist, Socken und sogar Jeans – zumindest für die ersten Kilometer, bis man etwas aufgewärmt ist, denn dann wird die Jeans gegen eine Badehose ausgetauscht. Oben herum: langes Unterhemd aus Merinowolle (genau das, was einem Mütter im Winter empfehlen, man aber selbst zu unsexy findet), die 200er-Fleecejacke (nur ich…) und darüber den Windbreaker. Anfangs haben wir auch noch Handschuhe getragen. Immerhin hat die Prozedur den gleichen Effekt wie eine kalte Morgendusche – man ist in kürzester Zeit hellwach! »Fertig«, rufe ich Paul ins Zelt zu; jetzt ist er an der Reihe.

Ende der Leseprobe