8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Natascha Kampusch erlitt das schrecklichste Schicksal, das einem Kind zustoßen kann: Am 2. März 1998 wurde sie im Alter von zehn Jahren auf dem Schulweg entführt. Ihr Peiniger, der Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil, hielt sie in einem Kellerverlies gefangen - 3096 Tage lang. Am 23. August 2006 gelang ihr aus eigener Kraft die Flucht. Priklopil nahm sich noch am selben Tag das Leben. Jetzt spricht Natascha Kampusch zum ersten Mal offen über die Entführung, die Zeit der Gefangenschaft, ihre Beziehung zum Täter und darüber, wie es ihr gelang, der Hölle zu entkommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Ähnliche

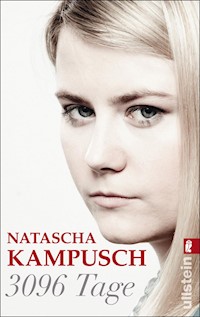

NATASCHA

KAMPUSCH

Mit Heike Gronemeier und Corinna Milborn

3096 Tage

List

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-taschenbuch.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wieetwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oderÜbertragung können zivil- oder strafrechtlichverfolgt werden

6. Auflage 2010

List ist ein Verlag

der Ullstein Buchverlage GmbH

ISBN 978-3-8437-0126-6

© 2010 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Satz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmächtigen. Das Trauma entsteht in dem Augenblick, wo das Opfer von einer überwältigenden Macht hilflos gemacht wird. Ist diese Macht eine Naturgewalt, sprechen wir von einer Katastrophe. Üben andere Menschen diese Macht aus, sprechen wir von Gewalttaten. Traumatische Ereignisse schalten das soziale Netz aus, das dem Menschen gewöhnlich das Gefühl von Kontrolle, Zugehörigkeit zu einem Beziehungssystem und Sinn gibt.

Judith Hermann, Die Narben der Gewalt

Inhalt

Brüchige Welt

Meine Kindheit am Stadtrand von Wien

Was soll schon passieren?

Der letzte Tag meines alten Lebens

Vergebliche Hoffnung auf Rettung

Die ersten Wochen im Verlies

Lebendig begraben

Der Alptraum wird Wirklichkeit

Sturz ins Nichts

Der Raub meiner Identität

Misshandlung und Hunger

Der tägliche Kampf ums Überleben

Zwischen Wahn und heiler Welt

Die zwei Gesichter des Täters

Ganz unten

Wenn körperlicher Schmerz die seelischen Qualen lindert

Angst vor dem Leben

Das innere Gefängnis steht

Für einen bleibt nur der Tod

Meine Flucht in die Freiheit

Epilog

Brüchige Welt

Meine Kindheit am Stadtrand von Wien

MEINE MUTTER ZÜNDETE sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. »Es ist schon finster draußen. Was dir alles passieren hätte können!« Sie schüttelte den Kopf.

Mein Vater und ich hatten das letzte Februarwochenende des Jahres 1998 in Ungarn verbracht. Dort hatte er sich in einem kleinen Dorf nicht weit von der Grenze ein Wochenendhaus gekauft. Es war eine regelrechte Bruchbude gewesen, mit feuchten Mauern, von denen der Putz abbröckelte. Im Laufe der Jahre hatte er sie renoviert und mit schönen, alten Möbeln eingerichtet, so dass sie inzwischen fast wohnlich war. Trotzdem mochte ich die Ausflüge dorthin nicht besonders. Mein Vater hatte viele Freunde in Ungarn, mit denen er sich ausgiebig traf und dank des günstigen Wechselkurses immer ein bisschen zu viel feierte. In den Kneipen und Restaurants, die wir abends besuchten, war ich das einzige Kind in der Runde, saß schweigend daneben und langweilte mich.

Wie schon die Male zuvor war ich nur widerwillig mitgefahren. Die Zeit verging im Schneckentempo, und ich ärgerte mich, dass ich noch zu klein und unselbständig war, um selbst über sie bestimmen zu können. Auch als wir am Sonntag das nahegelegene Thermalbad aufsuchten, hielt sich meine Begeisterung in Grenzen. Missmutig schlenderte ich durch das Areal des Bades, als mich eine Bekannte ansprach: »Willst du nicht eine Limonade mit mir trinken?« Ich nickte und folgte ihr ins Café. Sie war Schauspielerin und lebte in Wien. Ich bewunderte sie, weil sie eine große Gelassenheit ausstrahlte und so sicher wirkte. Außerdem hatte sie genau den Beruf, von dem ich insgeheim träumte. Nach einer Weile holte ich tief Luft und sagte: »Weißt du, ich würde auch gerne Schauspielerin werden. Glaubst du, dass ich das könnte?«

Sie lächelte mich strahlend an. »Natürlich kannst du das, Natascha! Du wirst eine großartige Schauspielerin, wenn du das wirklich willst!«

Mein Herz machte einen Sprung. Ich hatte fest damit gerechnet, nicht ernst genommen oder gar ausgelacht zu werden – wie so oft. »Wenn es so weit ist, helfe ich dir«, versprach sie mir und legte ihren Arm um meine Schulter. Auf dem Weg zurück in die Schwimmhalle hüpfte ich ausgelassen und summte vor mich hin: »Ich kann alles, wenn ich nur will und wenn ich fest genug an mich glaube.« Ich fühlte mich so leicht und unbeschwert wie schon lange nicht mehr.

Doch meine Euphorie währte nur kurz. Der Nachmittag war bereits weit fortgeschritten, aber mein Vater machte keine Anstalten, das Bad zu verlassen. Auch als wir endlich wieder im Ferienhaus angekommen waren, legte er keine Eile an den Tag. Im Gegenteil, er wollte sich noch kurz hinlegen. Ich sah nervös auf die Uhr. Wir hatten meiner Mutter versprochen, um sieben Uhr zu Hause zu sein – am nächsten Tag war ja Schule. Ich wusste, dass es heftige Streitereien geben würde, wenn wir nicht pünktlich in Wien ankämen. Während er schnarchend auf dem Sofa lag, schritt die Zeit unerbittlich voran. Als mein Vater endlich aufwachte und wir uns auf den Rückweg machten, war es schon dunkel. Ich saß schmollend auf der Rückbank und sagte kein Wort. Wir würden es nicht rechtzeitig schaffen, meine Mutter würde wütend sein, alles, was heute Nachmittag so schön gewesen war, wäre mit einem Schlag dahin. Wie immer würde ich zwischen die Fronten geraten. Die Erwachsenen machten alles kaputt. Als mir mein Vater an einer Tankstelle Schokolade kaufte, stopfte ich die ganze Tafel auf einmal in mich hinein.

Erst um halb neun, mit eineinhalbstündiger Verspätung, kamen wir bei der Rennbahnsiedlung an. »Ich lass dich hier raus, lauf schnell nach Hause«, sagte mein Vater und gab mir einen Kuss. »Ich hab dich lieb«, murmelte ich wie immer zum Abschied. Dann ging ich durch den dunklen Hof zu unserer Stiege und sperrte die Haustür auf. Im Flur fand ich neben dem Telefon einen Zettel von meiner Mutter: »Bin im Kino, komme später.« Ich stellte meine Tasche ab und zögerte einen Moment. Dann schrieb ich meiner Mutter eine Notiz, dass ich bei unserer Nachbarin im Stock unter uns auf sie warten würde. Als sie mich nach einer Weile abholte, war sie außer sich: »Wo ist dein Vater?«, fuhr sie mich an.

»Er ist nicht mitgekommen, er hat mich vorne aussteigen lassen«, sagte ich leise. Ich konnte nichts für die Verspätung und auch nichts dafür, dass er mich nicht bis vor die Haustür begleitet hatte. Trotzdem fühlte ich mich schuldig.

»Herrgott noch mal! Ihr seid um Stunden zu spät, ich sitze hier und mache mir Sorgen. Wie kann er dich nur allein durch den Hof gehen lassen? Mitten in der Nacht? Es hätte dir etwas passieren können! Aber eines sage ich dir: Du siehst deinen Vater nicht mehr. Ich hab es so satt und ich lasse das nicht mehr länger zu!«

Zum Zeitpunkt meiner Geburt am 17. Februar 1988 war meine Mutter 38 Jahre alt und hatte bereits zwei erwachsene Töchter. Meine erste Halbschwester war auf die Welt gekommen, als sie gerade 18 Jahre gewesen alt war, die zweite wurde ein gutes Jahr später geboren. Das war Ende der 1960er Jahre. Meine Mutter war mit den beiden kleinen Kindern überfordert und auf sich allein gestellt – sie hatte sich bald nach der Geburt meiner zweiten Halbschwester vom Vater der beiden Mädchen scheiden lassen. Es war nicht leicht für sie gewesen, den Lebensunterhalt für ihre kleine Familie zu bestreiten. Sie musste um vieles kämpfen, handelte dabei pragmatisch und mit einer gewissen Härte gegen sich selbst und tat alles, um ihre Kinder durchzubringen. Für Sentimentalität und Zaghaftigkeit, für Muße und Leichtigkeit war kein Raum in ihrem Leben. Nun, mit 38, als die beiden Mädchen erwachsen waren, war sie zum ersten Mal seit langem von den Pflichten und Sorgen der Kindererziehung befreit. Genau zu diesem Zeitpunkt kündigte ich mich an. Meine Mutter hatte nicht mehr mit einer Schwangerschaft gerechnet.

Die Familie, in die ich hineingeboren wurde, war eigentlich gerade dabei, sich wieder aufzulösen. Ich wirbelte alles durcheinander: Die Kindersachen mussten wieder hervorgekramt und die Tagesabläufe auf einen Säugling abgestimmt werden. Auch wenn ich freudig aufgenommen und von allen wie eine kleine Prinzessin verwöhnt wurde, fühlte ich mich in meiner Kindheit manchmal wie das fünfte Rad am Wagen. Ich musste mir meinen Platz in einer Welt, in der die Rollen bereits verteilt waren, erst erkämpfen.

Meine Eltern waren zum Zeitpunkt meiner Geburt seit drei Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich über eine Kundin meiner Mutter. Als gelernte Schneiderin verdiente meine Mutter den Lebensunterhalt für sich und ihre beiden Töchter, indem sie für die Damen der Umgebung Kleider nähte und änderte. Eine ihrer Kundinnen war eine Frau aus Süßenbrunn bei Wien, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn eine Bäckerei und ein kleines Lebensmittelgeschäft betrieb. Ludwig Koch junior hatte sie manchmal zu den Anproben begleitet und war immer etwas länger als notwendig geblieben, um mit meiner Mutter zu plaudern. Sie hatte sich schnell in den jungen, stattlichen Bäcker verliebt, der sie mit seinen Geschichten zum Lachen brachte. Nach einiger Zeit hielt er sich immer häufiger bei ihr und den beiden Mädchen im großen Gemeindebau am nördlichen Stadtrand von Wien auf. Die Stadt franst hier in das flache Land des Marchfeldes aus und kann sich nicht recht entscheiden, was sie sein will. Es ist eine zusammengewürfelte Gegend ohne Zentrum und ohne Gesicht, in der alles möglich scheint und der Zufall regiert. Gewerbegebiete und Fabriken stehen inmitten brachliegender Felder, auf denen die Hunde der Siedlungen in Rudeln durch das ungemähte Gras toben. Dazwischen kämpfen die Kerne ehemaliger Dörfer um ihre Identität, die genau wie die Farbe der kleinen Biedermeier-Häuschen langsam abblättert. Relikte vergangener Zeiten, abgelöst von zahllosen Gemeindebauten, Utopien des sozialen Wohnungsbaus, mit großer Geste hingeklotzt auf die grüne Wiese und sich dort selbst überlassen. In einer der größten dieser Siedlungen bin ich aufgewachsen.

Der Gemeindebau am Rennbahnweg war in den 1970er Jahren am Reißbrett entworfen und hochgezogen worden, eine Stein gewordene Vision der Stadtplaner, die ein neues Umfeld für neue Menschen schaffen wollten: glückliche und arbeitsame Familien der Zukunft, untergebracht in modernen Satellitenstädten mit klaren Linien, Einkaufszentren und guter Verkehrsanbindung nach Wien.

Auf den ersten Blick schien das Experiment gelungen. Der Komplex besteht aus 2400 Wohnungen, über 7000 Menschen wohnen dort. Die Höfe zwischen den Wohntürmen sind großzügig bemessen und von hohen Bäumen beschattet, Spielplätze wechseln sich ab mit Arenen aus Beton und großen Rasenflächen. Man kann sich direkt vorstellen, wie die Stadtplaner Miniaturausgaben spielender Kinder und Mütter mit Kinderwagen auf ihr Modell setzten und überzeugt davon waren, dass sie einen Raum für eine ganz neue Art von sozialem Zusammenleben geschaffen hatten. Die Wohnungen, übereinandergestapelt in Türmen mit bis zu 15 Stockwerken, waren im Vergleich zu den muffigen Substandard-Zinshäusern der Stadt luftig und gut geschnitten, versehen mit Balkonen und ausgestattet mit modernen Badezimmern.

Aber von Anfang an war die Siedlung eine Auffangstation für Zugezogene, die in die Stadt wollten und doch nie ganz dort ankamen: Arbeiter aus den österreichischen Bundesländern, aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Nach und nach kamen Migranten hinzu, mit denen die anderen Bewohner täglich kleine Scharmützel um Kochgerüche, spielende Kinder und die unterschiedliche Auffassung von Lautstärke austrugen. Die Stimmung in der Gegend wurde aggressiver, die Zahl der nationalistischen und fremdenfeindlichen Schmierereien nahm zu. Ins Einkaufszentrum zogen Billigläden, auf den großen Plätzen davor tummelten sich schon tagsüber Jugendliche und Menschen ohne Arbeit, die ihren Frust in Alkohol ertränkten.

Heute ist die Siedlung renoviert, die Wohntürme leuchten in bunten Farben und die U-Bahn ist endlich fertig. Doch als ich meine Kindheit dort verbrachte, war »der Rennbahnweg« geradezu der Inbegriff eines sozialen Brennpunkts. Es galt als gefährlich, nachts das Gelände zu überqueren, und auch tagsüber war es unangenehm, an den Gruppen Halbstarker vorbeizugehen, die sich die Zeit damit vertrieben, in den Höfen herumzuhängen und Frauen Anzüglichkeiten hinterherzurufen. Meine Mutter eilte immer schnellen Schrittes durch die Höfe und Stiegenhäuser, meine Hand fest in ihrer. Obwohl sie eine so resolute, schlagfertige Frau war, hasste sie die Pöbeleien, denen sie im Rennbahnweg ausgesetzt war. So gut es ging, versuchte sie, mich zu schützen, erklärte mir, warum sie es nicht gerne sah, wenn ich im Hof spielte, und warum sie die Nachbarn als vulgär empfand. Für mich als Kind war das auf den ersten Blick natürlich nicht nachvollziehbar, aber ich befolgte ihre Anweisungen meistens.

Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich als kleines Mädchen immer wieder den Entschluss fasste, doch in den Hof hinunterzugehen und zu spielen. Ich bereitete mich stundenlang darauf vor, überlegte mir, was ich zu den anderen Kindern sagen würde, zog mich an und wieder um. Ich wählte Spielzeuge für die Sandkiste und verwarf sie wieder; dachte lange nach, welche Puppe ich wohl mitnehmen sollte, um Kontakt zu knüpfen. Doch wenn ich dann tatsächlich unten in den Hof trat, blieb ich immer nur wenige Minuten: Ich konnte das Gefühl nie überwinden, nicht dazuzugehören. Ich hatte die ablehnende Haltung meiner Eltern so sehr verinnerlicht, dass meine eigene Siedlung für mich eine fremde Welt blieb. Lieber flüchtete ich mich, auf meinem Bett im Kinderzimmer liegend, in Tagträumereien. Dieser rosa gestrichene Raum mit seinem hellen Teppichboden und dem gemusterten Vorhang, den meine Mutter genäht hatte und der auch tagsüber nicht aufgezogen wurde, hüllte mich schützend ein. Hier schmiedete ich große Pläne und dachte Stunden darüber nach, wohin mich mein Weg im Leben wohl führen würde. Hier in der Siedlung jedenfalls, das wusste ich, wollte ich keine Wurzeln schlagen.

Die ersten Monate meines Lebens war ich der Mittelpunkt unserer Familie. Meine Schwestern umsorgten das neue Baby, als würden sie für später üben. Die eine fütterte und wickelte mich, die andere nahm mich im Tragetuch mit ins Stadtzentrum und flanierte die Einkaufsstraßen auf und ab, wo die Passanten stehen blieben, mein breites Lächeln und meine hübschen Kleider bewunderten. Wenn sie meiner Mutter davon erzählten, war sie selig. Sie kümmerte sich hingebungsvoll um mein Äußeres und staffierte mich von klein auf mit den schönsten Kleidern aus, die sie an langen Abenden für mich nähte. Sie suchte besondere Stoffe aus, blätterte in Modezeitschriften nach den neuesten Schnittmustern oder kaufte mir Kleinigkeiten in Boutiquen. Alles war aufeinander abgestimmt, selbst die Socken. Inmitten eines Stadtviertels, in dem viele Frauen mit Lockenwicklern und die meisten Männer mit Trainingshosen aus Ballonseide in den Supermarkt schlurften, war ich gekleidet wie ein kleines Model. Diese Überbetonung von Äußerlichkeiten war nicht nur ein Akt der Abgrenzung von unserem Umfeld; es war auch die Art meiner Mutter, mir so ihre Liebe zu zeigen.

Mit ihrem forschen, resoluten Wesen fiel es ihr eher schwer, Gefühle bei sich und anderen zuzulassen. Sie war nicht die Frau, die ein Kind ständig in den Arm nahm und knuddelte. Sowohl Tränen als auch überschwängliche Liebesbekundungen waren ihr immer etwas unangenehm. Meine Mutter, die durch die frühe Schwangerschaft so schnell erwachsen werden musste, hatte sich im Laufe der Zeit ein dickes Fell zugelegt. Sie gestand sich selbst keine »Schwäche« zu und ertrug sie nicht bei anderen. Ich habe als Kind oft erlebt, wie sie Erkältungen mit reiner Willenskraft niederrang, und sah fasziniert zu, wie sie dampfend heißes Geschirr aus dem Geschirrspüler nahm, ohne zurückzuzucken. »Ein Indianer kennt keinen Schmerz« war ihr Credo – eine gewisse Härte schadet nicht, sie hilft einem sogar, in der Welt zu bestehen.

Mein Vater war in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil. Er empfing mich mit offenen Armen, wenn ich mich an ihn kuscheln wollte, und spielte voller Spaß mit mir – wenn er denn wach war. In dieser Zeit nämlich, als er noch bei uns lebte, habe ich ihn meist schlafend erlebt. Mein Vater liebte es, nachts auszugehen, und trank gerne und reichlich mit seinen Freunden. Dementsprechend wenig geeignet war er für seinen Beruf. Er hatte die Bäckerei von seinem Vater übernommen, ohne sich jemals für dieses Handwerk zu begeistern. Aber die größte Qual bereitete ihm das frühe Aufstehen. Bis Mitternacht zog er durch die Bars, und wenn der Wecker um zwei Uhr früh läutete, war er kaum wachzubekommen. Nach dem Ausliefern der Brötchen lag er für Stunden schnarchend auf der Couch. Sein riesiger, kugelförmiger Bauch hob und senkte sich gewaltig vor meinen faszinierten Kinderaugen. Ich spielte mit dem schlafenden, großen Mann, legte ihm Teddybären an die Wange, dekorierte ihn mit Bändern und Schleifen, setzte ihm Häubchen auf und lackierte ihm die Nägel. Wenn er am Nachmittag wieder aufwachte, wirbelte er mich durch die Luft und zauberte kleine Überraschungen aus den Ärmeln. Dann zog er wieder los in die Bars und Cafés der Stadt.

Zum wichtigsten Bezugspunkt wurde für mich in dieser Zeit meine Großmutter. Bei ihr, die mit meinem Vater gemeinsam die Bäckerei führte, fühlte ich mich rundum zu Hause und aufgehoben. Sie wohnte nur wenige Autominuten von uns entfernt und doch in einer anderen Welt. Süßenbrunn ist eines der alten Dörfer am nördlichen Stadtrand von Wien, dessen ländlichen Charakter die immer näher rückende Stadt nicht brechen konnte. Die ruhigen Seitengassen säumten alte Einfamilienhäuser mit Gärten, in denen noch Gemüse angebaut wurde. Das Haus meiner Großmutter, in dem sich eine kleine Greißlerei[1] sowie die Backstube befanden, sah noch genauso aus wie zu Zeiten der Monarchie.

Meine Großmutter stammte aus der Wachau, einem pittoresken Teil des Donautals, in dem auf den sonnigen Hangterrassen Wein angebaut wird. Ihre Eltern waren Weinbauern, und wie damals üblich musste meine Großmutter schon als sehr junges Mädchen auf dem Hof mit anpacken. Sie sprach voller Wehmut und Nostalgie von ihrer Jugend in dieser Gegend, die in den Hans-Moser-Filmen der 1950er Jahre zu einem lieblichen Idyll verklärt wurde. Und das, obwohl ihr Leben in dieser malerischen Landschaft sich hauptsächlich um Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit gedreht hatte. Als sie auf dem Fährschiff, das die Menschen von der einen auf die andere Seite der Donau bringt, einen Bäcker aus Spitz kennenlernte, ergriff sie die Gelegenheit zur Flucht aus diesem vorgezeichneten Leben und heiratete. Ludwig Koch senior war 24 Jahre älter als sie, und es ist schwer vorstellbar, dass es nur Liebe gewesen ist, die sie zur Heirat bewogen hatte. Aber sie sprach ihr ganzes Leben lang mit großer Zuneigung von ihrem Mann, den ich nie kennengelernt habe. Er ist kurz nach meiner Geburt gestorben.

Meine Großmutter blieb auch nach all den Jahren in der Stadt immer eine ländliche, etwas schrullige Frau. Sie trug Wollröcke und darüber geblümte Schürzen, ihr Haar hatte sie zu Locken eingedreht und sie verströmte einen Geruch nach Küche und Franzbranntwein, der mich umhüllte, wenn ich mein Gesicht in ihre Röcke drückte. Ich mochte sogar den leichten Alkoholdunst, der sie immer umgab. Als Tochter von Weinbauern trank sie zu jeder Mahlzeit ein großes Glas Wein, als wäre es Wasser, ohne jemals auch nur ein leises Anzeichen von Trunkenheit zu zeigen. Sie blieb ihren Gewohnheiten treu, kochte auf einem alten Holzofen und reinigte die Töpfe mit einer altmodischen Drahtbürste. Mit besonderer Hingabe kümmerte sie sich um ihre Blumen. Im großen Hof hinter dem Haus standen unzählige Töpfe, Kübel und ein alter langer Teigtrog auf den Waschbetonplatten, die im Frühjahr und Sommer zu kleinen Inseln für violette, gelbe, weiße und rosa Blüten wurden. Im angrenzenden Obstgarten wuchsen Marillen, Kirschen, Zwetschgen und jede Menge Ribisel[2]. Der Kontrast zu unserer Siedlung im Rennbahnweg hätte kaum größer sein können.

Die ersten Jahre meines Lebens war meine Großmutter für mich der Inbegriff von Heimat. Ich übernachtete oft bei ihr, ließ mich mit Schokolade verwöhnen und kuschelte mit ihr auf dem alten Sofa. An den Nachmittagen besuchte ich eine Freundin im Ort, deren Eltern einen kleinen Swimmingpool im Garten hatten, radelte mit den anderen Kindern der Straße durch das Dorf und erkundete neugierig eine Umgebung, in der man sich frei bewegen konnte. Als meine Eltern später ein Geschäft in der Nähe eröffneten, fuhr ich manchmal mit dem Rad die paar Minuten zum Haus meiner Großmutter, um sie mit meinem Besuch zu überraschen. Ich weiß noch, dass sie oft unter der Trockenhaube saß und mein Läuten und Klopfen nicht hörte. Dann kletterte ich über den Zaun, schlich mich von hinten ins Haus hinein und machte mir einen Spaß daraus, sie zu erschrecken. Mit den Wicklern im Haar scheuchte sie mich lachend durch die Küche – »Warte nur, bis ich dich erwische!« – und teilte mich zur »Strafe« zur Gartenarbeit ein. Ich liebte es, gemeinsam mit ihr die dunkelroten Kirschen vom Baum zu pflücken oder die übervollen Rispen mit den Ribiseln vorsichtig von den Stauden zu knipsen.

Meine Großmutter schenkte mir aber nicht nur ein Stück unbeschwerter, geborgener Kindheit – ich lernte von ihr auch, wie man sich in einer Welt, die keine Gefühle zulässt, Räume dafür schaffen kann. Wenn ich bei ihr zu Besuch war, begleitete ich sie fast täglich zu dem kleinen Friedhof, der etwas außerhalb inmitten der weiten Felder liegt. Das Grab meines Großvaters mit seinem glänzend schwarzen Stein befand sich ganz hinten, an einem neu geschotterten Weg nahe der Friedhofsmauer. Die Sonne brennt im Sommer heiß auf die Gräber, und außer einem gelegentlich vorbeifahrenden Auto auf der Hauptstraße hört man nur das Sirren der Grillen und die Vogelschwärme über den Feldern. Meine Großmutter legte frische Blumen aufs Grab und weinte dabei leise vor sich hin. Als ich klein war, versuchte ich immer, sie zu trösten: »Wein doch nicht, Oma, Opa will dich doch lächeln sehen!« Später, als Volksschulkind, habe ich begriffen, dass die Frauen meiner Familie, die im Alltag keine Schwäche zeigen wollten, einen Ort brauchten, an dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen konnten. Einen geschützten Ort, der nur ihnen gehörte.

Als ich älter wurde, begannen mich die Nachmittage bei den Freundinnen meiner Großmutter, die sich oft an den Friedhofsbesuch anschlossen, zu langweilen. Sosehr ich es als kleines Kind geliebt hatte, mit Torten gefüttert und von den alten Damen ausgefragt zu werden – irgendwann hatte ich keine Lust mehr, in den altmodischen Wohnzimmern mit den dunklen Möbeln und Spitzendeckchen zu sitzen, in denen man nichts anrühren durfte, während die Damen mit ihren Enkelkindern prahlten. Meine Großmutter hat mir diese »Abwendung« damals sehr übelgenommen. »Dann suche ich mir eben eine andere Enkelin«, eröffnete sie mir eines Tages. Ich war zutiefst verletzt, als sie tatsächlich begann, einem anderen, kleineren Mädchen, das regelmäßig in ihr Geschäft kam, Eis und Süßigkeiten zu schenken.

Diese Unstimmigkeit war zwar bald ausgeräumt – aber von da an wurden meine Besuche in Süßenbrunn seltener. Meine Mutter hatte ohnehin ein gespanntes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter, es kam ihr also nicht ungelegen, dass ich nun nicht mehr so oft dort übernachtete. Wenngleich unsere Beziehung, wie bei den meisten Enkeln und Großmüttern, mit der Volksschulzeit etwas weniger eng wurde, blieb sie immer mein Fels in der Brandung. Denn sie hat mir einen Lebensvorrat an Sicherheit und Geborgenheit mitgegeben, den ich zu Hause eher vermisste.

Drei Jahre vor meiner Geburt eröffneten meine Eltern ein kleines Lebensmittelgeschäft mit einem »Stüberl« – einem angebauten Café – in der Marco-Polo-Siedlung, etwa 15 Minuten mit dem Auto vom Rennbahnweg entfernt. 1988 übernahmen sie noch eine Greißlerei in der Süßenbrunner Pröbstelgasse, nur ein paar hundert Meter vom Haus meiner Großmutter entfernt an der Hauptstraße des Ortes. In einem ebenerdigen altrosa Eckhaus mit einer altmodischen Tür und einer Ladentheke aus den 1960er Jahren verkauften sie Gebäck, Feinkost, Zeitungen und spezielle Zeitschriften für Lastwagenfahrer, die hier, an der Ausfallstraße von Wien, einen letzten Stopp einlegten. In den Regalen stapelten sich die kleinen Dinge des täglichen Bedarfs, die man auch dann noch beim Greißler holt, wenn man sonst schon lange im Supermarkt einkauft: kleine Kartons mit Waschmitteln, Nudeln, Päckchensuppen und vor allem Süßigkeiten. Im kleinen Hinterhof stand ein altes, rosa gestrichenes Kühlhaus.

Diese beiden Geschäfte wurden später – neben dem Haus meiner Großmutter – zu zentralen Eckpunkten meiner Kindheit. Im Laden in der Marco-Polo-Siedlung verbrachte ich unzählige Nachmittage nach dem Kindergarten oder der Schule, während meine Mutter sich um die Buchhaltung kümmerte oder Kunden bediente. Ich spielte mit anderen Kindern Verstecken oder kullerte den kleinen Rodelhügel hinunter, den die Gemeinde aufgeschüttet hatte. Die Siedlung war kleiner und ruhiger als unsere, ich durfte mich frei bewegen und fand leicht Anschluss. Aus dem Geschäft konnte ich die Gäste im Stüberl beobachten: Hausfrauen, Männer, die von der Arbeit kamen, und andere, die schon am späten Vormittag ihr erstes Bier tranken und sich dazu einen Toast servieren ließen. Alle diese Geschäfte gehörten zu der Sorte, die langsam aus den Städten verschwinden und die dank langer Öffnungszeiten, Alkoholausschank und der persönlichen Ansprache eine wichtige Nische für viele Menschen sind.

Mein Vater war für die Bäckerei und die Auslieferung der Backwaren zuständig, um alles andere kümmerte sich meine Mutter. Als ich etwa fünf Jahre alt war, begann er, mich auf seine Touren mitzunehmen. Wir fuhren in unserem Kastenwagen durch die weitläufigen Vorstädte und Dörfer, hielten in Gasthäusern, Bars und Cafés, an Hotdog-Ständen und in kleinen Geschäften. Ich habe deshalb die Gegend nördlich der Donau wohl besser kennengelernt als irgendein anderes Kind meines Alters – und mehr Zeit in Bars und Cafés verbracht, als vielleicht angemessen war. Ich genoss es ungemein, so viel Zeit mit meinem Vater zusammen zu verbringen, und fühlte mich sehr erwachsen und ernst genommen. Doch die Touren durch die Lokale hatten auch ihre unangenehmen Seiten.

»So ein liebes Mädchen!« Diesen Satz habe ich wohl tausend Mal gehört. Er ist mir nicht in guter Erinnerung, obwohl ich gelobt wurde und im Mittelpunkt stand. Die Menschen, die mich in die Wange kniffen und mir Schokolade kauften, waren mir fremd. Außerdem hasste ich es, wenn ich in ein Rampenlicht gedrängt wurde, das ich mir nicht selbst gesucht hatte und das in mir nur ein tiefes Gefühl der Peinlichkeit hinterließ.

In diesem Fall war es mein Vater, der sich vor seinen Kunden mit mir schmückte. Er war ein jovialer Mann, der den großen Auftritt liebte, seine kleine Tochter in ihrem frisch gebügelten Kleidchen war ein perfektes Accessoire. Er hatte überall Freunde – so viele, dass mir selbst als Kind auffiel, dass ihm nicht all diese Menschen wirklich nahestehen konnten. Die meisten von ihnen ließen sich von ihm auf ein Getränk einladen oder liehen sich Geld. In seiner Sucht nach Anerkennung zahlte er gerne.

In diesen verrauchten Vorstadtkneipen saß ich auf zu hohen Stühlen und hörte Erwachsenen zu, die sich nur im ersten Moment für mich interessierten. Zu einem guten Teil waren es Arbeitslose und verkrachte Existenzen, die ihre Tage mit Bier, Wein und Kartenspielen verbrachten. Viele von ihnen hatten einmal einen Beruf, waren Lehrer oder Beamte gewesen und irgendwann aus dem Leben gefallen. Heute nennt man das Burnout. Damals war es die Normalität in der Vorstadt.

Nur selten fragte jemand, was ich in diesen Lokalen verloren hätte. Die meisten nahmen es als gegeben hin und waren auf eine überdrehte Art freundlich zu mir. »Mein großes Mädchen«, sagte mein Vater dann anerkennend und tätschelte mir mit der Hand die Wange. Wenn mir jemand Süßigkeiten oder eine Limonade spendierte, wurde eine Gegenleistung erwartet: »Gib dem Onkel ein Küsschen. Gib der Tante ein Küsschen.« Ich sperrte mich gegen diesen engen Kontakt mit den Fremden, denen ich es übelnahm, dass sie die Aufmerksamkeit meines Vaters stahlen, die doch mir zustand. Diese Touren waren ein dauerndes Wechselbad: Im einen Moment war ich der Mittelpunkt der Runde, wurde stolz präsentiert und bekam ein Zuckerl, im nächsten beachtete man mich so wenig, dass ich unbemerkt unter ein Auto hätte geraten können. Dieses Schwanken zwischen Aufmerksamkeit und Vernachlässigung in einer Welt der Oberflächlichkeiten zehrte an meinem Selbstbewusstsein. Ich lernte, mich in den Mittelpunkt zu spielen und so lange wie möglich dort zu halten. Heute erst habe ich begriffen, dass dieser Zug zur Bühne, mein Traum von der Schauspielerei, den ich von klein auf entwickelt hatte, nicht aus mir selbst kam. Er war eine Art, meine extrovertierten Eltern zu imitieren – und eine Methode, zu überleben in einer Welt, in der man entweder bewundert oder nicht beachtet wurde.

Wenig später setzte sich dieses Wechselbad aus Aufmerksamkeit und Vernachlässigung, das mein Selbstbewusstsein so ankratzte, in meiner engsten Umgebung fort. Die Welt meiner frühen Kindheit bekam langsam Risse. Erst zogen sie sich so klein und unmerklich durch die vertraute Umgebung, dass ich sie noch ignorieren und die Schuld für die Missstimmungen auf mich nehmen konnte. Doch dann wurden die Risse größer, bis das ganze Familiengebäude in sich zusammenfiel. Mein Vater merkte viel zu spät, dass er den Bogen überspannt und meine Mutter längst entschieden hatte, sich von ihm zu trennen. Er lebte weiter sein grandioses Leben als Vorstadtkönig, der durch die Bars zog und sich immer wieder große, imposante Autos kaufte. Es waren Mercedes oder Cadillacs, mit denen er seine »Freunde« beeindrucken wollte. Das Geld dafür borgte er aus. Selbst wenn er mir etwas Taschengeld gab, lieh er es sich schnell wieder zurück, um sich Zigaretten zu kaufen oder einen Kaffee trinken zu gehen. Auf das Haus meiner Großmutter nahm er so viele Kredite auf, dass es gepfändet wurde. Mitte der 1990er Jahre hatte er so viele Schulden angehäuft, dass die Existenz der Familie gefährdet war. Im Zuge einer Umschuldung übernahm meine Mutter die Greißlerei in der Pröbstelgasse und das Geschäft in der Marco-Polo-Siedlung. Aber der Riss ging weit über die finanzielle Seite hinaus. Meine Mutter hatte irgendwann genug von diesem Mann, der gerne feierte, aber so etwas wie Zuverlässigkeit nicht kannte.

Für mich änderte sich mit der schrittweisen Trennung meiner Eltern das ganze Leben. Statt umsorgt und umhegt zu werden, ließ man mich links liegen. Meine Eltern stritten sich lautstark über Stunden hinweg. Abwechselnd sperrten sie sich im Schlafzimmer ein, während der andere im Wohnzimmer weitertobte. Wenn ich verängstigt versuchte nachzufragen, steckten sie mich in mein Zimmer, schlossen die Tür und stritten weiter. Ich fühlte mich darin gefangen und verstand die Welt nicht mehr. Mit dem Kopfpolster über den Ohren versuchte ich, die lauten Wortgefechte wegzudrücken und mich in meine frühere, unbeschwerte Kindheit zu versetzen. Es gelang mir nur selten. Ich konnte nicht begreifen, warum mein sonst so strahlender Vater nun hilflos und verloren wirkte und keine kleinen Überraschungen mehr aus dem Ärmel zauberte, um mich aufzuheitern. Sein unerschöpflicher Vorrat an Gummibärchen schien plötzlich ausgegangen.

Meine Mutter verließ einmal sogar nach einem heftigen Streit die Wohnung und blieb für Tage verschollen. Sie wollte meinem Vater zeigen, wie es sich anfühlt, von seinem Partner nichts zu hören – für ihn waren ein, zwei Nächte außer Haus nichts Ungewöhnliches. Doch ich war viel zu klein, um die Hintergründe zu durchschauen, und fürchtete mich. Das Zeitgefühl ist in diesem Alter ein ganz anderes, die Abwesenheit meiner Mutter erschien mir endlos lange. Ich wusste nicht, ob sie überhaupt jemals zurückkommt. Das Gefühl der Verlassenheit, des Zurückgestoßen-Seins setzte sich tief in mir fest. Und es begann eine Phase meiner Kindheit, in der ich meinen Platz nicht mehr fand, in der ich mich nicht länger geliebt fühlte. Aus einer selbstbewussten kleinen Person wurde nach und nach ein unsicheres Mädchen, das aufhörte, seiner engsten Umgebung zu trauen.

In dieser schwierigen Zeit kam ich in den Kindergarten. Ein Schritt, mit dem die Fremdbestimmung, mit der ich als Kind so schlecht umgehen konnte, einen Höhepunkt erreichte.

Meine Mutter hatte mich in einem Privatkindergarten, der nicht weit von unserer Siedlung entfernt liegt, angemeldet. Von Anfang an fühlte ich mich missverstanden und so wenig angenommen, dass ich begann, den Kindergarten zu hassen. Gleich am ersten Tag hatte ich ein Erlebnis, das den Grundstein dafür legte. Ich war mit den anderen Kindern draußen im Garten und entdeckte eine Tulpe, die mich sehr faszinierte. Ich beugte mich über sie und zog sie mit der Hand vorsichtig zu mir heran, um daran zu riechen. Die Kindergärtnerin muss geglaubt haben, dass ich die Blume pflücken wollte. Mit einer scharfen Bewegung schlug sie mir auf den Handrücken. Ich rief empört: »Das sage ich meiner Mutter!« Doch am Abend musste ich feststellen, dass meine Mutter nicht mehr hinter mir stand, kaum dass sie die Zuständigkeit an jemand anderen delegiert hatte. Als ich ihr von dem Vorfall erzählte – überzeugt, dass sie mich solidarisch verteidigen und die Kindergärtnerin am nächsten Tag zurechtweisen würde –, meinte sie nur, es sei nun einmal so im Kindergarten, dass man sich an die Regeln halten müsse. Und überhaupt: »Da mische ich mich gar nicht ein, denn ich war ja nicht dabei.« Dieser Satz wurde zu ihrer Standardantwort, wenn ich Probleme mit den Kindergärtnerinnen hatte. Und wenn ich ihr von den Schikanen der anderen Kinder erzählte, sagte sie lapidar: »Dann musst du eben zurückschlagen.« Ich musste lernen, Schwierigkeiten allein zu meistern. Die Zeit im Kindergarten wurde für mich zu einer harten Durststrecke. Ich hasste die strengen Regeln. Es widerstrebte mir, nach dem Mittagessen mit den anderen Kindern im Schlafsaal ruhen zu müssen, obwohl ich nicht müde war. Die Kindergärtnerinnen verrichteten ihre Arbeit routiniert, aber ohne sich besonders für uns zu interessieren. Während sie uns mit einem Auge beaufsichtigten, lasen sie Romane und Zeitschriften, tratschten und lackierten sich die Fingernägel.

Zu den anderen Kindern fand ich nur langsam Zugang, ich fühlte mich inmitten Gleichaltriger einsamer als zuvor.

»Risikofaktoren vor allem bei der sekundären Enuresis beziehen sich auf Verluste im weitesten Sinn, wie zum Beispiel Trennung, Scheidung, Todesfälle, Geburt eines Geschwisters, extreme Armut, Delinquenz der Eltern, Deprivation, Vernachlässigung, mangelhafte Unterstützung bei Entwicklungsschritten.« So beschreibt das Lexikon die Ursachen für ein Problem, mit dem ich in dieser Zeit zu kämpfen hatte. Ich wurde vom frühreifen Kind, das schon sehr bald die Windeln abgelegt hatte, zur Bettnässerin. Das Bettnässen wurde zu einem Stigma, das mein Leben beeinträchtigte. Die nächtlichen nassen Flecken im Bett wurden zu einem Quell unaufhörlicher Schelte und Spotts.

Als ich mich zum wiederholten Mal einnässte, reagierte meine Mutter, wie es damals üblich war. Sie hielt es für ein mutwilliges Verhalten, das man einem Kind mit Zwang und Strafen aberziehen kann. Sie gab mir einen Klaps auf den Po und fragte wütend: »Warum tust du mir das an?« Sie tobte, reagierte verzweifelt, war ratlos. Und ich machte weiter nachts ins Bett. Meine Mutter besorgte Kautschuk-Unterlagen und legte damit mein Bett aus. Es war eine demütigende Erfahrung. Ich wusste aus den Unterhaltungen der Freundinnen meiner Großmutter, dass Gummimatten und Spezialbettwäsche Utensilien für alte und kranke Menschen waren. Ich hingegen wollte als großes Mädchen behandelt werden.

Doch es hörte nicht auf. Meine Mutter weckte mich nachts, um mich aufs Klo zu setzen. Machte ich das Bett trotzdem nass, wechselte sie fluchend meine Leintücher und den Pyjama. Manchmal wachte ich in der Früh trocken und stolz auf, aber sie dämpfte meine Freude sofort: »Du kannst dich nur nicht erinnern, dass ich dich in der Nacht schon wieder umziehen musste«, blaffte sie. »Sieh nur, welchen Pyjama du anhast.« Es waren Vorwürfe, denen ich nichts entgegensetzen konnte. Sie strafte mich mit Verachtung und Spott. Als ich mir Barbie-Bettwäsche wünschte, lachte sie mich aus – ich würde sie ja ohnehin nur nass machen. Ich versank vor Scham fast im Boden.

Schließlich begann sie zu kontrollieren, wie viel Flüssigkeit ich zu mir nahm. Ich war immer schon ein durstiges Kind gewesen und trank oft und viel. Doch nun wurde mein Trinkverhalten genau reglementiert. Am Tag bekam ich nur wenig, am Abend gar nichts mehr. Je verbotener Wasser oder Säfte waren, desto größer wurde mein Durst, bis ich an nichts anderes mehr denken konnte. Jeder Schluck und jeder Toilettengang wurden beobachtet und kommentiert, aber nur, wenn wir allein waren. Was sollen denn die Leute denken.

Im Kindergarten nahm das Bettnässen eine neue Dimension an. Ich machte mich nun auch tagsüber nass. Die Kinder lachten mich aus, und die Betreuerinnen feuerten sie dabei auch noch an und stellten mich ein ums andere Mal vor der Gruppe bloß. Sie dachten wohl, dass der Spott mich dazu bringen würde, meine Blase besser zu kontrollieren. Doch mit jeder Demütigung wurde es schlimmer. Der Gang zur Toilette und der Griff zum Wasserglas wurden zur Qual. Sie wurden mir aufgezwungen, wenn ich sie nicht wollte, und mir verweigert, wenn ich sie dringend brauchte. Denn im Kindergarten mussten wir um Erlaubnis fragen, wenn wir zur Toilette wollten. In meinem Fall wurde diese Frage jedes Mal kommentiert: »Du warst doch gerade erst. Warum musst du denn schon wieder?« Umgekehrt zwang man mich vor Ausflügen, vor dem Essen, vor dem Mittagsschlaf auf die Toilette und beaufsichtigte mich dabei. Einmal, als mich die Kindergärtnerinnen wieder im Verdacht hatten, mich nass gemacht zu haben, zwangen sie mich sogar, vor allen Kindern meine Wäsche zu zeigen.

Wenn ich mit meiner Mutter das Haus verließ, nahm sie immer einen Beutel mit Wäsche zum Wechseln mit. Das Kleiderbündel verstärkte meine Scham und meine Unsicherheit. Die Erwachsenen rechneten also fest damit, dass ich mich einnässen würde. Und je mehr sie damit rechneten und mich dafür schimpften und verspotteten, umso mehr behielten sie recht. Es war ein Teufelskreis, aus dem ich auch während meiner Volksschulzeit nicht hinausfand. Ich blieb eine verspottete, gedemütigte und ewig durstige Bettnässerin.

Nach zwei Jahren des Streits und einiger Versöhnungsversuche zog mein Vater endgültig aus. Ich war jetzt fünf Jahre alt und hatte mich von einem fröhlichen Kleinkind zu einem verunsicherten, verschlossenen Wesen entwickelt, das sein Leben nicht mehr mochte und auf verschiedene Arten dagegen protestierte. Mal zog ich mich zurück, mal schrie ich, übergab mich und bekam Heulkrämpfe vor Schmerz und Unverstandensein. Für Wochen quälte mich eine Gastritis.

Meine Mutter, die selbst von der Trennung sehr mitgenommen war, übertrug ihre Art, damit umzugehen, auf mich. So wie sie den Schmerz und die Unsicherheit schluckte und tapfer weitermachte, verlangte sie von mir, dass ich die Zähne zusammenbiss. Sie konnte nur schwer damit umgehen, dass ich als kleines Kind dazu gar nicht in der Lage war. Wenn ich ihr zu emotional wurde, reagierte sie geradezu aggressiv auf meine Anfälle. Sie warf mir Selbstmitleid vor und lockte mich abwechselnd mit Belohnungen oder drohte mit Strafen, wenn ich nicht aufhörte.

Meine Wut über die Situation, die ich nicht verstand, wandte sich so nach und nach gegen die Person, die nach dem Auszug meines Vaters dageblieben war: meine Mutter. Mehr als einmal war ich so zornig auf sie, dass ich beschloss auszuziehen. Ich packte ein paar Sachen in meinen Turnbeutel und verabschiedete mich von ihr. Aber sie wusste, dass ich nicht weiter als bis zur Tür gehen würde, und kommentierte mein Verhalten augenzwinkernd nur mit: »Okay, mach’s gut.« Ein anderes Mal räumte ich alle Puppen, die sie mir geschenkt hatte, aus meinem Zimmer und reihte sie im Flur auf. Sie sollte ruhig sehen, dass ich entschlossen war, sie aus meinem kleinen Reich im Kinderzimmer auszusperren. Doch natürlich brachten diese Manöver gegen meine Mutter keine Lösung für mein eigentliches Problem. Ich hatte mit der Trennung meiner Eltern die Fixpunkte meiner Welt verloren und konnte auf die Personen, die bis dahin immer für mich da gewesen waren, nicht mehr bauen.

Dazu kam eine alltägliche Form von Gewalt – nicht brutal genug, um als Misshandlung zu gelten, und doch so voll nebensächlicher Missachtung, dass sie mein Selbstwertgefühl langsam zerstörte. Unter Gewalt an Kindern stellt man sich systematische schwere Prügel vor, die zu körperlichen Verletzungen führen. Nichts davon habe ich in meiner Kindheit erlebt. Es war diese fatale Mischung aus verbaler Unterdrückung und »klassischen« Ohrfeigen, die mir zeigte, dass ich als Kind die Schwächere war.

Es war nicht Wut oder kalte Berechnung, die meine Mutter antrieb, sondern eine immer wieder aufflackernde Aggression, die wie eine Stichflamme aus ihr schoss und ebenso schnell wieder verlosch. Die Ohrfeigen, die ich von ihr bekam, wurden zum schmerzhaften und demütigenden Bestandteil meiner Kindheit. Ich bekam sie, wenn sie überfordert war. Ich bekam sie, wenn ich etwas falsch gemacht hatte. Wenn ich mir weh getan hatte und Sprüche wie »Große Mädchen weinen nicht« oder »Indianer kennen keinen Schmerz« meine Tränen nicht trockneten, schlug sie mich scharf ins Gesicht, »damit du wenigstens weißt, warum du heulst«. Manchmal landete eine Ohrfeige völlig ohne ersichtlichen Grund auf meiner Wange: »Irgendetwas wirst du schon angestellt haben.« Sie hasste es, wenn ich quengelte, nachfragte oder eine ihrer Erklärungen in Frage stellte – auch das war ihr schon eine Ohrfeige wert. Die größte Demütigung waren die Schläge mit dem Handrücken, die sie schnell über meine Wange zog. Die ganze Gesichtspartie wurde taub, und die Tränen schossen sofort in meine Augen.

Es war in dieser Zeit und in dieser Gegend nicht ungewöhnlich, mit Kindern so umzugehen: Im Gegenteil, ich hatte ein sehr viel »leichteres« Leben als manch andere Kinder in der Nachbarschaft. Im Hof konnte ich immer wieder Mütter beobachten, die ihre Kinder anbrüllten, zu Boden stießen und auf sie einprügelten. Das hätte meine Mutter nie getan, und ihre Art, mich nebenbei zu ohrfeigen, stieß nirgends auf Unverständnis. Selbst wenn sie mir in der Öffentlichkeit ins Gesicht schlug, mischte sich nie jemand ein. Meist aber war meine Mutter zu sehr Dame, um sich auch nur dem Risiko auszusetzen, bei einem Streit beobachtet zu werden. Sichtbare Gewalt, das war etwas für die anderen Frauen in unserer Siedlung. Ich hingegen wurde angehalten, die Tränen abzuwischen oder mir die Backe zu kühlen, bevor ich das Haus verließ oder aus dem Auto stieg.

Gleichzeitig versuchte meine Mutter, ihr schlechtes Gewissen mit Geschenken zu erleichtern. Sie wetteiferte regelrecht mit meinem Vater darum, mir die schönsten Kleider zu kaufen oder am Wochenende Ausflüge mit mir zu machen. Doch ich wollte keine Geschenke. Ich hätte in dieser Phase meines Lebens einzig und allein jemanden gebraucht, der mir bedingungslosen Rückhalt und Liebe gab. Meine Eltern waren dazu nicht in der Lage.

Wie sehr ich damals verinnerlicht hatte, dass von Erwachsenen keine Hilfe zu erwarten ist, zeigt ein Erlebnis aus meiner Volksschulzeit. Ich war etwa acht Jahre alt und mit meiner Klasse für eine Woche ins Schullandheim in die Steiermark gefahren. Ich war kein sportliches Kind und traute mir kaum eines der wilden Spiele zu, mit denen die anderen Kinder ihre Zeit verbrachten. Aber auf dem Spielplatz wollte ich wenigstens einen Versuch wagen.

Der Schmerz schoss scharf durch meinen Arm, als ich vom Klettergerüst stürzte und auf dem Boden aufschlug. Ich wollte mich aufsetzen, doch mein Arm gab nach und ich fiel nach hinten. Das fröhliche Lachen der Kinder, die rund um mich über den Spielplatz tobten, klang dumpf in meinen Ohren. Ich wollte schreien, Tränen liefen mir über die Wangen. Aber ich brachte keinen Ton heraus. Erst als eine Schulkameradin zu mir kam, bat ich sie leise, die Lehrerin zu holen. Das Mädchen lief zu ihr hinüber. Die Lehrerin aber schickte es zurück und ließ mir ausrichten, dass ich schon selber kommen müsse, wenn ich etwas wolle.

Ich versuchte, mich hochzurappeln, doch kaum bewegte ich mich, war der Schmerz in meinem Arm wieder da. Hilflos blieb ich liegen. Erst einige Zeit später half mir die Lehrerin einer anderen Klasse auf. Ich biss die Zähne zusammen, weinte nicht und beklagte mich nicht. Ich wollte niemandem Umstände machen. Später bemerkte auch meine Klassenlehrerin, dass etwas mit mir nicht stimmte. Sie vermutete, dass ich mir bei dem Sturz eine starke Prellung zugezogen hatte, und erlaubte mir, den Nachmittag im Fernsehzimmer zu verbringen.

In der Nacht lag ich in meinem Bett im Gemeinschaftszimmer und konnte vor Schmerzen kaum atmen. Dennoch bat ich nicht um Hilfe. Erst spät am nächsten Tag, wir waren gerade im Tierpark Herberstein, erkannte meine Klassenlehrerin, dass ich mich ernsthaft verletzt hatte, und brachte mich zum Arzt. Der schickte mich gleich ins Krankenhaus nach Graz. Mein Arm war gebrochen.

Meine Mutter holte mich gemeinsam mit ihrem Freund aus der Klinik ab. Der neue Mann in ihrem Leben war ein guter Bekannter – mein Taufpate. Ich mochte ihn nicht. Die Fahrt nach Wien war eine einzige Tortur. Drei Stunden lang schimpfte der Freund meiner Mutter, dass sie wegen meiner Ungeschicktheit so eine lange Strecke mit dem Auto fahren mussten. Meine Mutter versuchte zwar, die Stimmung aufzulockern, aber es wollte ihr nicht gelingen, die Vorwürfe hörten nicht auf. Ich saß auf dem Rücksitz und weinte leise vor mich hin. Ich schämte mich dafür, dass ich gefallen war, und ich schämte mich für die Mühe, die ich allen bereitete. Mach keine Umstände. Mach nicht so einen Aufstand. Sei nicht hysterisch. Große Mädchen weinen nicht. Diese Leitsätze meiner Kindheit, tausend Mal gehört, hatten mich anderthalb Tage die Schmerzen in meinem gebrochenen Arm ertragen lassen. Nun, während der Fahrt auf der Autobahn, zwischen den Tiraden des Freundes meiner Mutter, wiederholte sie eine innere Stimme in meinem Kopf.

Meine Lehrerin bekam damals ein Disziplinarverfahren, weil sie mich nicht sofort ins Krankenhaus gebracht hatte. Es stimmte natürlich, dass sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt hatte. Doch den größten Teil der Vernachlässigung erledigte ich selbst. Das Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung war damals schon so gering, dass ich nicht einmal mit einem gebrochenen Arm das Gefühl hatte, um Hilfe bitten zu dürfen.

Meinen Vater sah ich inzwischen nur noch an den Wochenenden oder wenn er mich hin und wieder auf eine seiner Touren mitnahm. Auch er hatte sich nach der Trennung von meiner Mutter neu verliebt. Seine Freundin war nett, aber distanziert. Einmal sagte sie nachdenklich zu mir: »Ich weiß jetzt, warum du so schwierig bist. Deine Eltern haben dich nicht lieb.« Ich protestierte lautstark – aber der Satz verfing sich in meiner verletzten Kinderseele. Vielleicht hatte sie ja recht? Schließlich war sie eine Erwachsene, und die hatten ja immer recht.

Der Gedanke ließ mich tagelang nicht los.

Als ich neun Jahre alt war, begann ich, meinen Frust mit Essen zu kompensieren. Ich war schon früher kein dünnes Kind gewesen und in einer Familie aufgewachsen, in der Essen eine große Rolle spielte. Meine Mutter war der Typ Frau, die essen konnte, so viel sie wollte, ohne ein Gramm zuzunehmen. Es mag an einer Schilddrüsen-Überfunktion gelegen haben oder an ihrem aktiven Wesen: Sie aß Schmalzbrote und Torten, Kümmelbraten und Schinkensemmeln und nahm nicht zu und wurde nicht müde, das auch vor anderen zu betonen: »Ich kann ja essen, was ich will«, flötete sie, ein Brot mit fettem Aufstrich in der Hand. Ich bekam von ihr die Maßlosigkeit beim Essen mit – nicht aber die Fähigkeit, die Kalorien von allein wieder zu verbrennen.

Mein Vater hingegen war so dick, dass es mir als Kind schon peinlich war, mit ihm gesehen zu werden. Sein Bauch war riesig und prall gespannt wie der einer Frau im achten Monat. Wenn er auf dem Sofa lag, ragte er wie ein Gebirge in die Höhe, und als kleines Kind hatte ich oft dagegen geklopft und gefragt: »Wann kommt denn das Baby?« Mein Vater lachte dazu gutmütig. Auf seinem Teller türmten sich Fleischberge, dazu musste es mehrere große Knödel geben, die in einem wahren Soßensee schwammen. Er verschlang riesige Portionen und aß auch dann noch weiter, wenn er schon lange keinen Hunger mehr hatte.