9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Mit 60 konnte ich noch dieselben Dinge tun wie mit 30 - sofern ich ich erinnern konnte, was das war. Mit 65 ändert sich das. Man hört etwa auf, 25-jährigen Frauen nachzuschauen. Das heißt, ich drehe ich schon nach ihnen um, aber sie sind unscharf, und bis ich die Brille gefunden habe, sind sie weg. " Pointenreich und voller Selbstironie schildert Billy Crystal seine leidvollen Erfahrungen mit dem Älterwerden und erzählt von seiner Karriere als weltweit beliebter Entertainer und Hollywoodstar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Billy Crystal wird 65. Irgendwie lässt sich das Alter nun nicht mehr leugnen. Der einzige Trost: Er ist nicht allein – sein Schicksal teilen Millionen anderer Männer. Und sein Leben hat ihm jede Menge großartiger Momente beschert, an die er sich in seinem Buch gerne erinnert: seine Karriere als Standup-Comedian, eine Affäre mit Sophia Loren und eine Freundschaft mit Muhammad Ali, legendäre Auftritte in Saturday Night Live und Hollywoodfilmen wie Harry und Sally. Das Leben als Senior indes hält ganz andere Herausforderungen bereit: Wie schafft man es, im Kino nicht einzuschlafen? Warum liegt man umso öfter nachts wach und muss sich Werbesendungen für Potenzmittel angucken? Wieso lösen sich Sachen förmlich in Luft auf? Und wo, verdammt, sind schon wieder die Schlüssel …? Das witzigste Buch zum Thema Älterwerden – von einem der bekanntesten Komödianten und Entertainer der Welt.

Los Angeles Times

»Ein Buch mit Tausenden von Lachern, aber auch gefühlvollen Momenten.«

Steve Martin

»Äußerst witzig und wahrhaft einzigartig: Hollywood-Memoiren mit nur einer Ehefrau, einer liebevollen Familie, loyalen Freunden – und ohne Entzugsanstalt.«

Robin Williams

Der Autor

Billy Crystal wurde 1948 in Long Beach, New York, geboren und ist ein amerikanischer Komiker, Schauspieler und Regisseur. 1984 trat Crystal zum ersten Mal in der Show Saturday Night Live auf; schon bald zählte er fest zum Ensemble. 1990 war Crystal erstmals Gastgeber der Oscar-Verleihung, die er bis 2012 noch mehrere Male moderierte. Zu Crystals wichtigsten Filmen zählen Harry und Sally (1989) und Reine Nervensache (1999). Er lebt mit seiner Frau in Los Angeles.

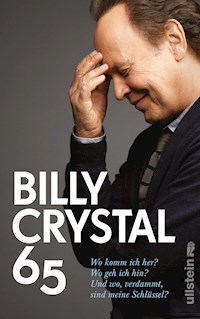

Billy Crystal

65

Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Und wo, verdammt, sind meine Schlüssel?

Aus dem Amerikanischen von Stephan Gebauer

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullsteinbuchverlage.de

Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Still Foolin’ ’Em bei Henry Holt and Company, LLC, New York.

ISBN: 978-3-8437-0708-4

© 2013 by Jennylind LLC© der deutschen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Büro Jorge SchmidtUmschlagabbildung: © Robert Sebree Photography

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Für Janice

Inhalt

65

Ich bin besorgt

Sex

Wunderbare Jahre

Zähl bis zehn

Mein drittes Jahrzehnt

Der Ellbogen

Pass auf deine Zähne auf

Mein viertes Jahrzehnt

Die fünf Stadien des Vergessens

Konservativ

Mein fünftes Jahrzehnt

Sophia und ich

Kinder

Mein sechstes Jahrzehnt

Opa

Geburtstage muss man feiern

Loslassen

Das letzte Hemd hat keine Taschen

Ruhe in Frieden

Nachwort

Danksagung

Bildnachweis

Bildteil

65

14. März 2013, am Morgen meines fünfundsechzigsten Geburtstags. Ich stehe auf, schlurfe ins Badezimmer, spritze mir ein wenig Wasser ins Gesicht, schaue in den Spiegel – und mein Onkel Al starrt mich an.

Mein Schreckensschrei alarmiert Janice, mit der ich seit 42 Jahren verheiratet bin. Sie stürmt ins Badezimmer. Ich schreie: »Heilige Scheiße! Was zum Teufel ist mit mir passiert?« Irgendwie hat sich ein hipper, cooler Baby-Boomer über Nacht in einen dieser kaputten Typen verwandelt, die Diane Arbus so gern fotografierte.

Ich warte auf ein aufmunterndes Wort von Janice, auf eine Umarmung mit den Worten: »Keine Panik, Billy, du siehst toll aus. Der Spiegel ist alt.« Stattdessen wandert ihr Blick an meinem Bademantel hinab, der Gürtel hat sich gelöst. »Seit wann ist dein Schamhaar grau?«, fragt sie.

Es ist kaum zu glauben. Damit meine ich nicht das mit dem Schamhaar oder die Tatsache, dass mein bestes Stück jetzt aussieht wie Barry Schecks Nase mit Einsteins Haaren. Ich kann einfach nicht glauben, dass das wirklich passiert. Und wie schnell es passiert. Als Kind fand ich die dunkle Seite der Dinge verlockend. Ich begriff schon sehr früh, dass niemand mit dem Leben davonkommt, aber damals sah es aus, als hätte ich unendlich viel Zeit. Im Jahr 1961, ich war 13 Jahre alt, dachte ich: 1978 werde ich 30 sein – das dauert noch lang. Als ich 30 war, dachte ich: Im Jahr 1998 werde ich 50 sein, aber das ist noch in weiter Ferne. Jetzt bin ich 65 und denke: Im Jahr 2038 werde ich … zum größten Teil tot sein. Oder wie Wundermax in Die Braut des Prinzen sagen würde: »Geringfügig lebendig.«

Es tröstet mich ein bisschen, dass viele Baby-Boomer im selben Boot sitzen. Tatsächlich wird das ganze Land von Los Angeles bis Maine bald in dieselbe Bredouille geraten wie ich. Wir machen alle dasselbe durch und denken alle dasselbe: VERDAMMTE SCHEISSE, ES IST ENTSETZLICH!Wir sind 77 Millionen Amerikaner in dieser Altersgruppe, und so verschieden wir auch sein mögen, eins haben wir gemein: Unsere Eltern hatten recht! Das Leben ist so schnell vorbei!

Im letzten Jahr habe ich meinen Hautarzt öfter besucht als meine Enkel. Auf mir begannen Dinge zu wachsen, die nicht dorthin gehörten. Mein Hintern sieht aus wie die Unterseite eines Schiffsrumpfs. Ich dusche mich nicht mehr – nein, ich werde zweimal in der Woche sandgestrahlt. Für meinen Dermatologen bin ich ein in Honigkruste gebackener Schinken: Er pickt sich ein Stückchen nach dem anderen heraus.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nicht vor, zu schimpfen und zu klagen … also gut, ich schimpfe und klage, aber eigentlich bin ich auf der Suche nach Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens: Wo stehen wir Baby-Boomer? Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Hat das, was wir getan haben, eigentlich einen Sinn gehabt? Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt: Haben sie dort auch Kabelfernsehen? Was steht uns als Nächstes bevor? Haben die Yankees genug gute Pitcher? Warum macht Gott alles, was groß sein sollte, klein, und alles, was klein sein sollte, groß? Zum Beispiel meine Nüsse: Warum sind sie jetzt riesig? Wenn ich auf dem Klo sitze, mache ich mit ihnen Tee. Vielen Dank dafür, lieber Gott. Das und die Nazis kannst du unter deinen größten Leistungen verbuchen.

Diese 65 macht mir Angst. Denn jetzt bin ich näher an den 70 als an den 60 (oh Gott). Aber Angst hat mich stets motiviert. Die amerikanische Jugend ist fett und außer Form. Anders als ich. Waren Sie in letzter Zeit einmal in Disneyland? Von wegen kleine Welt – es ist eine große, fette Welt mit verschwitzter Arschspalte. Ich gehöre nicht dazu. Ich esse Bioprodukte, presse den Saft selbst aus und trainiere. Ich habe immer noch einen knackigen Hintern, und es tröstet mich, dass ich mit 65 Jahren ganz anders aussehe als meine Großeltern mit 65 Jahren. Mein Großvater sah in diesem Alter aus wie 80. Und er roch wie 90.

Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Alter, und wer wie ich inmitten älterer Menschen aufgewachsen ist, der weiß, welches Entsetzen einen überkommen kann, wenn die Alten sagen: »Du wirst auch einmal so aussehen wie ich.« Für mich sieht das Alter wie mein Großvater aus, der mit unter dem Busen zusammengeschnürten Bermuda-Shorts daherkam und in den Sandalen schwarze Socken trug. Wenn er sich hinsetzte, sah man in seiner Hose etwas, das aussah wie ein kleiner Hund, der sich in einen Sack Birnen gesetzt hat. Beängstigend. Ich wollte nie so aussehen. Deshalb habe ich stets versucht, mich in Form zu halten.

Mit 60 konnte ich noch dieselben Dinge tun wie mit 30 – sofern ich mich erinnern konnte, was das für Dinge waren. Mit 65 ändert sich das, und zwar rasch.

Zum einen schwindet die Libido. Man hört etwa auf, sich etwas vorzumachen und 25-jährigen Frauen nachzuschauen. Das heißt, ich drehe mich schon nach ihnen um, aber sie sind unscharf, und bis ich die Brille gefunden habe, sind sie weg. Und es ist überraschend, was einen alles anmacht, sobald man 65 Jahre alt ist. Man sieht Dame Edna und denkt: Warum eigentlich nicht?

Wenn man mit 65 mit der Familie ins Restaurant geht und sagt: »Das Essen geht auf mich«, dann meint man das wörtlich. Essen auf dem Kinn, Essen auf dem Hemd, Essen auf der Hose. Man nimmt auf der Kleidung mehr Nahrung mit nach Hause, als man zu sich genommen hat. Mit 65 hat man außerdem bereits zehn Darmspiegelungen hinter sich. Mein Darm ist öfter fotografiert worden als die Titanic. Und das ist furchtbar, denn wir fürchten uns vor der Darmspiegelung, wir haben entsetzliche Angst davor. Man gehe nie durch eine Tür hinein, auf der AUSGANG steht. Ich fürchte mich vor den acht Metern, die die Kamera zurücklegen muss. Es tut weh. Aber wie heißt es so schön: »It’s not the camera that hurts, it’s the crew.«

All denen, die noch nie eine Darmspiegelung hatten, sei erklärt, worum es geht. Nämlich im Wesentlichen darum, auf einer Autobahn gegen die Fahrtrichtung zu fahren – Sie verstehen, was ich meine. Man wird mit heißer Luft gefüllt, wie ein Hybridfahrzeug, das zur Hälfte mit Gas fährt. Man fühlt sich wie ein wandelndes Furzkissen.

Der Schlüssel zum Glück in dieser Lebensphase, in der sich die Hände in Hühnerkrallen verwandeln, besteht darin, fröhlich und zuversichtlich zu bleiben, während man versucht, sich die Haare über die Glatze zu kämmen, ohne auszusehen wie Rudy Giuliani 1999. Es ist alles eine Frage der Einstellung! Ich hasse es zu sehen, wie sich manche Leute aufgeben, wenn sie 65 werden. Man muss sich nur anschauen, wie die Männer im Einkaufszentrum hinter ihren Frauen hertrotten. Arme, schulterlose Kerle. Sie sehen aus wie Pantoffeltierchen in Vorstadtmänteln und folgen ihren Ehefrauen wie in Trance durch die Shopping Mall. Erst beim Schlosserkiosk, wo man ihnen einen neuen Haustürschlüssel anfertigt, hellt sich ihr Gesicht auf. Ansonsten lassen sie sich durch die Hallen treiben wie deprimierte Pinguine: Sie gehen eigentlich nicht, sondern schlurfen und wackeln – sie schlackeln. Sie lassen sich wie an der Leine herumführen, den Mantelsaum der Ehefrau in der einen und ihre Handtasche in der anderen Hand.

Und was hat sie in der Handtasche?

Seine Eier.

Mit 65 ist einem immer ein bisschen kalt. Da hilft nicht einmal das neue Gebüsch auf dem Rücken. Man beginnt zu denken, dass die Erderwärmung eigentlich gar nicht so schlimm ist. Schlimm ist hingegen, dass ich mittlerweile im Morse-Code pinkle.

Gefällt Ihnen das Bild, das ich zeichne?

Womit ich beim wichtigsten Punkt bin, bei der großen Botschaft dieses Buchs, bei einer Erkenntnis, die Ihr Leben verändern wird. Hier ist sie: Wenn Sie genauso empfinden wie ich, gibt es keinen Grund zur Sorge, denn … Moment, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wo waren wir gerade? Lassen Sie mich kurz nachdenken. Mist! Ich hasse es, wenn das passiert. Macht nichts, ich werde mich daran erinnern, bevor ich mit dem Buch fertig bin … Und wo verdammt sind meine Schlüssel?

Ich bin besorgt

In meinem Leben gibt es eine Konstante: Ich gehe jeden Abend um elf Uhr schlafen. Wenn ich aufwache, bin ich erholt und voller Tatkraft. Ich schaue auf die Uhr – und es ist zehn nach eins. In der Nacht.

Hallo, mein Name ist Billy, und ich leide an Schlaflosigkeit. Ich bin mittlerweile seit 1948 wach. Tatsächlich begann es unmittelbar nach meiner Geburt. Die ersten sieben Tage lief alles bestens. Ich machte meine Sache gut, schlief fast durch und brachte es auf 20 Stunden am Tag. Doch am achten Tag weckten sie mich, und ein bärtiger Mann mit schwarzem Hut schnitt mir die Spitze meines Penis ab. Seit damals habe ich kein Auge mehr zugetan.

Früher lag es vielleicht an der sexuellen Unruhe. Heute nicht mehr. Wenn ich mitten in der Nacht meinen Penis anfasse, sieht er mich nur an und fragt: »Möchtest du Feuer machen?« Ich liege da und fühle mich wie ein Idiot. Jungs, in unserem Alter ist die Masturbation die schlechteste aller Schulfeten: Du liegst da mit deiner ersten Liebe, die älter und kleiner wirkt, es gibt keine echte Erregung, und am Ende tut es dir leid, dass du gekommen bist.

»Wie hast du geschlafen?«, fragen mich die Leute oft. Ich antworte stets, dass ich wie ein Baby schlafe: Alle zwei Stunden wache ich auf. Das Schlimmste daran ist die nächtliche Einsamkeit. Manchmal täusche ich sogar einen Albtraum vor, nur damit mir jemand Gesellschaft leistet. »Nein! Nicht! Nehmen Sie die Waffe herunter!«

»Alles in Ordnung, Schatz?«

»Ja, es geht mir gut. Nur ein schlechter Traum. Hast du Lust, Karten zu spielen?«

Ich fühle mich schuldig, wenn ich Janice aufwecke, aber das ist allemal besser, als ihr dabei zuzusehen, wie sie nach Art des mittleren Alters schläft, gelegentliches Schnarchen eingeschlossen. Männer hassen es, wenn Frauen schnarchen. Dabei messen sie natürlich mit zweierlei Maß: Wir Männer furzen, würgen Substanzen herauf und spucken sie auf die Straße, bohren beim Autofahren in der Nase und kleben die Popel auf die Unterseite des Sitzes, sofern wir allein sind. Wir pinkeln in der Dusche und auf dem Golfplatz. (Geben wir es zu, Männer: Wir pinkeln alle in der Dusche. Es ist einfach so wunderbar entspannend.) Aber wenn unsere Frau schnarcht, denken wir ernsthaft über einen Termin beim Scheidungsanwalt nach. Wir sind Wikinger, die zum Tee eingeladen sind.

Ich habe alles versucht, um Schlaf zu finden. Eine Zeitlang trank ich jeden Abend ein Glas Rotwein, bevor ich ins Bett ging. Schlafen konnte ich trotzdem nicht, aber ich landete in der Entzugsklinik. Ich versuchte es auch mit einem dieser Geräte, die Sound-Effekte erzeugen – Meeresrauschen und Ähnliches. Ich wählte den Strand von Coney Island samt Wellen, Mariachi-Musik und Pistolenschüssen. Angeblich wirkt das Geräusch des Wassers beruhigend und macht dich schläfrig. Bei mir löste es Harndrang aus. Jetzt habe ich ein Problem mehr.

Es ist eine echte Herausforderung, mitten in der Nacht geräuschlos aus dem Bett zu steigen. Ich bin benommen und wanke durch die Gegend wie der Astronautenrentner Buzz Aldrin in der Fernsehshow Dancing with the Stars. Im Bad angekommen, möchte ich nicht im Stehen pinkeln, weil Gott heute ausnahmsweise nicht seinen Finger in meinem Harnweg stecken lässt und ich alle Welt mit meinem Jubel aufwecken würde. (»Ja! So habe ich mir das vorgestellt!«) Also setze ich mich – und plumpse in die Kloschüssel, weil irgendein Schmock (der einzige, der in Frage kommt, bin ich) vergessen hat, die Brille herunterzuklappen.

Warum können wir nicht einschlafen? Weil wir zu viel nachdenken. Das Gehirn kann nicht abschalten, die kleine Fabrik im Kopf läuft die ganze Nacht. Natürlich denken wir nie an etwas Schönes, sondern nur an unsere Irrtümer. An die Dinge, die wir bedauern. Wenn wir nicht schlafen können, ist jede Nacht Jom Kippur. »War es nötig, es dem Idioten ins Gesicht zu sagen? Ja, er ist ein Idiot, aber warum musste ich das sagen? Schließlich ist er der Papst.«

Also versuche ich, mich mit Essen zu beruhigen. Angeblich macht Truthahn schläfrig, weil er Tryptophan enthält. Aber wenn das so toll wirkt, warum sieht man dann nie einen Truthahn einnicken? Gut, ich esse also ein Truthahnsandwich und trinke ein Glas warme Milch. Und wer Milch trinkt, muss auch einen Keks essen. Jetzt bin ich weiterhin schlaflos – mit einem Cholesterinwert von 800.

Ich bin wütend und setze mich vor den Fernseher. Mitten in der Nacht läuft nur noch Werbung, die auf meine Altersgruppe zielt. Im ersten Spot, in dem ein Schlafmittel namens Rozerem angepriesen wird, redet Abraham Lincoln mit einem Biber. Der Slogan lautet: »Deine Träume vermissen dich!« Sie behaupten, es sei das erste Schlafmittel, das nicht abhängig mache. Wirklich? Sollte ich ein Medikament finden, das dazu führt, dass ich von Lincoln träume, der mit einem Biber plaudert, werde ich es fünfmal täglich nehmen.

Danach geht es erst richtig los. Sämtliche Werbespots drehen sich um Bier, riesige Hamburger, Haarwuchsmittel und Viagra. Offenbar halten uns dort alle für fette Kahlköpfe, die keinen mehr hochkriegen.

Aber wenigstens zielen die neuen Spots für Potenzmittel auf Frauen. Sie zeigen etwa eine wirklich heiße Frau Mitte 40, die diesen glücklichen, zufriedenen Gesichtsausdruck hat, den wir alle schon vergessen haben: Sie sieht aus, als habe sie gerade stundenlang Sex gehabt. Dann kommt der Mann ins Schlafzimmer – derjenige, der das Problem hatte. Er sieht aus wie ein Model mittleren Alters (oder wie Mitt Romney), hat volles Haar, ein großartiges Lächeln, einen Sweater über die Schultern gehängt, und am Ende des Spots sitzen er und seine Frau in einem kleinen Segelboot mit dem größten Mast aller Zeiten. Ja, ich habe verstanden.

Anschließend folgt die Werbung für Cialis, das angeblich 36 Stunden lang wirkt. In diesen 36 Stunden kann man jederzeit Sex haben. Für mich ist das viel zu viel Druck. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig: Wir wollen alles sofort, wir sind augenblicklich im Internet, wir bekommen Instant-News und wollen Instant-Sex. Wir wollen kein Cialis für 36 Stunden! Mein ganzes Sexualleben hat keine 36 Stunden gedauert. Cialis ist nichts für Juden.

Sie: »Irving, nimm diese Pille, sie wirkt 36 Stunden.« Irving: »Über das ganze Jahr verteilt, richtig? Erstatten sie mir die nicht genutzten Stunden zurück? Kann ich sie gegen dieses Kaffeeservice hier eintauschen?«

Aber die Cialis-Spots sind wenigstens gut gemacht. Die ursprünglichen Viagra-Spots waren furchtbar. Es kamen lauter Athleten darin vor, Prominente, die gestanden, unter Erektionsstörungen zu leiden. Der Grundgedanke war: Wenn es auch denen passieren kann, kann es jedem passieren. Sogar Mike Ditka und Bob Dole haben für Potenzmittel geworben. Sie verdienen Anerkennung dafür, dass sie dieses persönliche Problem öffentlich eingestanden haben, aber um die Wahrheit zu sagen: Wenn ich mir diese Leute mit einer Erektion vorstelle, bekomme ich selbst keine mehr.

So schlimm ein Leiden auch sein mag, die Werbespots dazu sind verheißungsvoll. Selbst gravierende Probleme werden in 30 Sekunden gelöst, und es gibt Schmetterlinge und Fahrradausflüge und Spaziergänge mit reizenden Hundewelpen zu sehen. Alle Krankheiten sind besiegt, die Prostata schrumpft, die Knochen sind nicht mehr spröde, auf dem Kopf sprießt wieder das Haar, und ich bin voller Hoffnung. Aber dann höre ich am Ende des Werbespots diese Stimme, die eilig sagt: »Kann Appetitlosigkeit, Benommenheit, Nervosität, psychotische Episoden, Sehstörungen, Stottern, Hüpfen und Springen, Tourette-Syndrom, Mondanheulen, Gallenrückfluss, Reden in fremden Zungen, analen Ausfluss, Durchfall und Impotenz verursachen.« Und ich denke: Ach, was soll’s. Ich brauch ein wenig Schlaf …

Irgendwann halte ich die Werbung nicht mehr aus und wechsle den Kanal. Jetzt bekomme ich um drei Uhr morgens Verfolgungsjagden auf dem Highway zu sehen. Starker Stoff, der wie ein doppelter Espresso wirkt. In Los Angeles haben Verfolgungsjagden höhere Einschaltquoten als CSI. Reality-TV vom Allerfeinsten. Man zeigt ein Auto, das auf dem Highway in die falsche Richtung fährt, um anschließend mit 150 Sachen durch eine verkehrsberuhigte Zone zu rasen. Die Flucht endet in einem Zaun, die verdächtige Person springt aus dem Wagen und flüchtet zu Fuß. Sie wird aus dem Hubschrauber gefilmt, läuft in einem Scheinwerferkegel durch Gärten und klettert über Zäune. In meinen Augen Lindsay Lohans bester Auftritt.

Ich kehre ins Bett zurück. Ich werfe und wälze mich herum, kann jedoch lange keine angenehme Schlafposition finden. Endlich gelingt es mir. Das Kissen ist jetzt weich und kühl, und ich schlafe ein. Fünf Minuten später geht der Wecker los. Der Tag kann beginnen.

Ich stehe auf. Ich bin unleidlich. Ich fühle mich wie Jeffrey Dahmer vor dem leeren Kühlschrank. Ich bin übermüdet. Übermüdet – so lautet die Entschuldigung einer Mutter für ein aufsässiges Kind. »Warum hat der Junge die Garage angezündet?« – »Er ist … übermüdet.« – »Warum hat er das getan, Frau Hitler?« – »Er war einfach übermüdet, ein bisschen unleidlich. Wissen Sie, er hat in den zwanziger Jahren nicht gut geschlafen.«

Ich tue die ganze Nacht kein Auge zu, weil ich mir Sorgen mache. Ich mache mir über alles Sorgen. Zum Beispiel darüber, dass ich einfach nicht einschlafen kann.

Ich mache mir Sorgen über die Achse des Bösen: Syrien, Nordkorea und die Bosse an der Wall Street.Ich fürchte, dass ich, sollte ich einmal ins Gefängnis gehen, öfter die Seife aufheben werde als unbedingt nötig.Ich habe Angst, dass meine Kinder eines Tages zueinander sagen werden: »Ich habe ihn gestern umgezogen. Heute bist du dran.«Ich habe Angst, dass die Scientologen recht haben könnten.Ich mache mir Sorgen, weil ich dieses Kapitel simse, während ich im Auto fa –Ich frage mich, ob die Sanitäter vielleicht kein Englisch sprechen und nicht lesen können, was ich mir auf die Brust tätowiert habe: BITTE WIEDERBELEBEN.Es macht mir Sorgen, dass ich nicht besorgt bin, dass unsere Enkelkinder die Zeche für unsere Prasserei zahlen müssen.Ich fürchte, dass es nicht als körperliche Ertüchtigung gilt, 30 Stunden in der Woche Angry Birds zu spielen.Mich verfolgt der Gedanke, dass zu viele von den Leuten, die ich hasse, noch am Leben sein werden, wenn ich sterbe.Das Einzige, was mir keine Sorgen macht, ist die Möglichkeit, im Schlaf zu sterben. Warum auch – ich schlafe ja nie. Wenn der Todesengel an mein Bett tritt und die Hand nach mir ausstreckt, werde ich ihm direkt in die Augen schauen und knurren: »Scher dich zum Teufel!« Und Janice wird zu ihm sagen: »Nimm es Billy nicht übel. Er ist übermüdet und ein bisschen unleidlich. Aber er hat recht: Scher dich zum Teufel!«

Sex

Ich war stets der Meinung, dass Abwechslung der Schlüssel zu einem erfüllten Liebesleben ist. Nicht umsonst hat Gott mir zwei Hände gegeben.

Die Menschen lieben Sex. Mit Sex stellen wir Beziehungen her. Er erinnert uns daran, dass wir lebendig sind. Er ist das dritte Grundbedürfnis nach Nahrung und gutem Popcorn im Kino. Aber im Lauf des Lebens wandelt sich das Bedürfnis, genauso wie der Akt als solcher.

Wenn Sie 25 sind, lesen Sie dieses Kapitel vermutlich zwischen der dritten und vierten Runde an diesem Abend. Wenn Sie 45 sind, hatten Sie laut Statistik irgendwann in den letzten drei Tagen Sex und werden es im Lauf des kommenden Monats vermutlich noch weitere 5,8-mal tun. Wenn Sie 65 sind … HE, AUFWACHEN! … wenn Sie 65 sind, müssen einige Dinge genau passen, damit Sie sündigen können. Sie darf keine Hitzewallung haben, er darf nicht zu viel Spargel gegessen haben, das Abendessen muss leicht verdaulich und bis halb fünf am Nachmittag abgeschlossen sein, und im Fernsehen darf keine neue Episode von Homeland laufen. Und natürlich muss das Handy auf Vibration geschaltet sein, damit Sie es nicht hören. (Außerdem fühlt es sich angenehm an, wenn man gerade darauf sitzt.)

Wenn man jung ist, denkt man an nichts anderes als an den nächsten Geschlechtsverkehr. Wenn man älter wird, kann man sich an das letzte Mal nicht mehr erinnern.

Um dies zu verdeutlichen, lassen Sie uns ein Paar belauschen. Nennen wir die beiden Er und Sie. Im Jahr 1973 waren die beiden 25, also sind sie heute 65.

1973

ER: Ich liebe es, wenn du das machst.

SIE: Du meinst, so anzuspannen?

ER: Gütiger Himmel, wie machst du das?

SIE: Mein Joga-Lehrer Punji hat es mir erklärt.

2013

ER: Wow, du bist sehr feucht.

SIE: Tut mir leid, das passiert, wenn ich huste.

1973

SIE: Wozu willst du heute bumsen?

ER: Marvin Gaye.

2013

SIE: Mach dich mal ein bisschen lang und schalt den Fernseher lauter.

ER: Was hast du gesagt? Der Fernseher ist so laut … Ups, ich bin fertig.

1973

ER: Wie schön du bist.

SIE: Ahhhhh.

2013

ER: Diese Titten sind einfach unglaublich.

SIE: Hör auf, dich im Spiegel zu begutachten, und komm ins Bett.

1973

ER: Oh, ich habe einen Steifen.

SIE: Wow, der ist aber steif.

2013

SIE: Hast du dein Viagra genommen?

ER: Was sagst du?

SIE: Du wirst langsam taub.

ER: Was ist voll Staub?

1973

ER: Warum hast du die Augen offen?

SIE: Ich sehe gerne zu, wie du es mir machst.

2013

ER: Weshalb schaust du so?

SIE: Die Vorhänge passen nicht zur Farbe der Wand.

1973

SIE: Warum bleiben wir nicht zu Hause und gehen ins Bett?

ER: Ich liebe Regentage.

2013

SIE: Lass uns ins Bett gehen …

ER: Meine Hüfte tut weh. Es wird regnen.

1973

SIE: Meine Güte, das sind sicher 20 Zentimeter.

ER: Warte erst, bis ich geil werde.

2013

SIE: Ziemlich hart …

ER: Der Arzt sagt, es ist gutartig.

1973

SIE: Es ist schön, dein Herz durch das Hemd schlagen zu fühlen.

ER: Es schlägt nur für dich.

2013

SIE: Vielleicht ist es dein Schrittmacher.

ER: Ruf den Notarzt, ich habe Herzrasen.

1973

ER: Jetzt, jetzt!

SIE: Ich komme, ich komme!

2013

SIE: Jetzt, jetzt!

ER: Geduld – Larry aus dem Frisiersalon sagt, es wirkt erst nach 30 Minuten, weil sich das Blut im Schaft sammeln muss.

1973

ER: (flüstert): Sag mir, was ich tun soll.

SIE: (mit gedämpfter Stimme): Steck deinen Finger da hinein.

ER: Das habe ich noch nie gemacht.

SIE: Es fühlt sich großartig an.

2013

ER: Sag mir, was ich tun soll.

SIE: Bring mir den Vibrator und geh eine Runde spazieren.

1973

ER: Zieh dir was Hübsches an und komm ins Bett.

SIE: Wie wär’s, wenn ich nur ein Lächeln aufsetze?

2013

ER: Hast du meine Shorts gesehen?

SIE: Sie sind in der Schublade. Und zieh dir Socken an, deine Fußnägel kratzen mir die Beine auf.

1973

ER: Wir könnten etwas tun, was wir noch nie getan haben.

SIE: Dreh mich um, Baby!

2013

ER: Können wir mal etwas anderes machen?

SIE: Oje.

Oje. Das Wort beschreibt sehr gut, wie man sich fühlt, wenn man 65 wird. Das Wort »Oje« wurde schon so oft gesagt: Es war vermutlich General Custers letztes Wort, als er all diese Sioux auf den Hügeln sah. King Kong murmelte »Oje«, als er die Flugzeuge sah, die auf das Empire State Building zurasten (es wurde herausgeschnitten, weil es den Produzenten zu jüdisch klang). Osama bin Laden sagte »Oje«, als er den Navy Seal auf der Treppe sah. Oje: So ist das Leben mit 65 … Als sich mein fünfundsechzigster Geburtstag näherte, ließ sich die Frage nicht vermeiden: Wie bin ich nur so alt geworden?

Wunderbare Jahre

Meine Mutter erzählte mir: »Wütende Kinder sagen manchmal: ›Ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden.‹ Bei dir war es anders herum. Deine Brüder haben sich bei der Geburt Zeit gelassen, aber du nicht. 30 Minuten, das war’s. Im achten Monat fingst du an, heftig zu treten. Ich konnte beinahe hören, wie du sagtest: ›Mach schon, sonst bringe ich die Fruchtblase zum Platzen.‹«

Am 14. März 1948 um 7: 36 Uhr erblickte ich im Doctors Hospital in Manhattan das Licht der Welt. Ich war der dritte Sohn von Jack und Helen. Mein Bruder Richard, den alle Welt nur Rip nennt, ist zwei Jahre älter als ich, und Joel, mein im wahrsten Sinn des Wortes großer Bruder – er ist 1,86 Meter groß – ist sechs Jahre älter. Wir lebten in der Davidson Avenue in der Bronx, bis meine Eltern dem Lockruf der Vorstadt folgten. Sie träumten von einem Haus mit eigenem Garten von der Größe eines Toupets. Damit folgten sie meinen Großeltern, die sich auf Anraten ihres Arztes nach Long Beach geflüchtet hatten, wo die salzige Seeluft angeblich Wunder wirke. Was ein Irrtum war: Beide waren weiterhin unentwegt krank, und jetzt rostete obendrein alles Metallische, was sie besaßen, einschließlich der Hüfte meines Großvaters.

Meine Großmutter Susie Gabler war eine bullige Frau russischer Herkunft mit einem Lebendgewicht von rund 100 Kilo, mein Großvater Julius ein schmächtiger, übellauniger Österreicher mit Zwillingsbrüdern, die Albinos waren – wir nannten sie nur »die rosigen jüdischen Elfen«. Sie trugen meist wollene Dreiteiler, und wenn sie nebeneinanderstanden, sahen sie aus wie Salz- und Pfefferstreuer.

Grandma, die gerne lachte, war die beherrschende Kraft der Familie und wird von Wikipedia als Erfinderin des Schuldgefühls geführt. Als meine Mutter einmal sagte, sie könne sie nicht zum Arzt bringen, antwortete Großmutter: »Und ich habe dein Haus bezahlt …« Mir flößte sie Gottesfurcht ein, und zwar buchstäblich. Wenn einer von uns etwas tat, das ihr unrecht schien, sagte sie: »Gott wird dich dafür bestrafen.« Einmal, ich muss etwa sechs Jahre alt gewesen sein, setzte ich mich über das Gebot »Du sollst nicht kippeln« hinweg und fiel mit dem Stuhl um. Sie sagte: »Da hast du es: Gott hat dich bestraft.« Beängstigend.

Grandpa litt unter lähmender Arthritis und Stinkigkeit. Wir beide verstanden einander. Er hatte oft Schmerzen, und ich ärgerte mich über meine geringe Körpergröße. Tatsächlich litt ich lange Jahre unter einem Napoleon-Komplex. Bis vor ungefähr einer Woche, als mir endlich klarwurde, dass ich nicht mehr auf einen »Wachstumsschub« hoffen konnte.

Trotzdem hatte ich eine schöne Jugend. Mein Vater leitete einen beliebten Plattenladen in New York, den Commodore Music Shop, der Grandpa Julius und seinen Söhnen Milt und Danny gehörte. Milt hatte eine Eisenwarenhandlung in ein Mekka für Jazzfans verwandelt und die Glühbirnen und Handbesen hinausgeworfen, die mein Großvater dort verkauft hatte. Commodore Records war das erste unabhängige Jazzlabel, und Milt verkaufte Jazzplatten, die er selbst produzierte. Als er aus der Firma ausschied und ins Management von Decca Records wechselte, übernahm mein Vater die Geschäftsführung. An Wochenenden veranstaltete er Jazzkonzerte in einem Lokal namens Central Plaza an der Second Avenue in Manhattan. Dad bekehrte uns alle zum Jazz, und die großen Stars wurden zu Freunden der Familie.

Dad war es auch, der meine Neigung zur Komik erkannte und mich unter der Woche länger aufbleiben ließ, damit ich mir im Fernsehen die großen Komiker der fünfziger Jahre ansehen konnte. Er brachte mir Tonaufnahmen von Komikern mit, damit ich sie mir anhörte und von den Meistern lernte. Am liebsten brachte ich meine Eltern zum Lachen.

Meine Mutter hielt die Familie zusammen. Dad arbeitete sechs Tage in der Woche in zwei Jobs, weshalb wir den Großteil unserer Zeit mit Mom verbrachten. Sie war eine vergnügte und anmutige Frau, konnte singen und Stepp tanzen und sorgte stets für eine fröhliche Stimmung. In ihren Zwanzigern arbeitete sie bei Macy’s und gehörte der Theatergruppe der Firma an. Bei der Parade am Thanksgiving Day lieh sie oft Minnie Mouse ihre Stimme.

Onkel Milt war die Berühmtheit der Familie. Er zählte zu den Schwergewichten der Musikindustrie und produzierte mehr als 30 Platten, die sich über eine Million Mal verkauften, darunter »Rock Around the Clock«. Er arbeitete mit Stars wie Sammy Davis Jr., Bing Crosby und Nat King Cole zusammen. Aber der eigentliche »Star« für uns war mein Onkel Berns, der Bruder meines Vaters. Onkel Berns war ein riesiger, unbefangener Bernhardiner von einem Mann, der es liebte, Späße zu machen und im Mittelpunkt zu stehen. Er brachte uns dazu, mit ihm aufzutreten – und wir liebten es. Meine Brüder und ich führten Sketche vor der erweiterten Familie auf, normalerweise Versatzstücke aus der Steve Allen Show oder dem großartigen Programm von Ernie Kovacs. Joel hatte eine flinke und scharfe Zunge, Rip war ein Sänger mit viel Persönlichkeit, und ich war einfach durchgeknallt, quasi der Jerry Lewis unserer Bande. Ich konnte es nicht erwarten, dass sich das Wohnzimmer mit Verwandten füllte, damit ich auf den Kaffeetisch springen und sie imitieren konnte. Wenn wir an einem Feiertag bei Verwandten eingeladen waren, packte unsere Mutter stets sämtliche Requisiten ein, die wir für einen Auftritt brauchen konnten. Sie war unser Testpublikum auf der Provinzbühne, auf der wir unsere Sketche ausprobieren konnten, bevor wir vor großem Publikum auftraten.

In den Schulaufführungen trieb ich meine Klassenkameraden zum Wahnsinn, indem ich immer wieder vom Skript abwich und wild improvisierte, wenn ich einen lustigen Einfall hatte. Dabei war ich gar nicht der vorlaute Klassenclown. Ich gehörte nie zu den Kindern, die ständig im Rampenlicht stehen mussten, aber ich liebte die Aufmerksamkeit. Vermutlich ist das ein natürliches Bedürfnis, wenn die beiden älteren Brüder zwei so charismatische Burschen sind. Aber ich hatte noch andere Bedürfnisse. Bei einer Theateraufführung in der dritten Klasse küsste ich hinter der Bühne erstmals ein Mädchen und hatte meine erste Erektion. Das Geschehen in meiner Hose erschreckte und verwirrte mich. Ich dachte: O nein! Bestraft Gott mich, indem er mich steif macht? Jedenfalls nahm ich mir vor, in Zukunft im Fall einer Erektion nicht mehr an meine Großmutter zu denken. Beim zwanzigsten Jahrestreffen meiner ehemaligen Schulklasse sah ich das Mädchen wieder. Sie stellte mir Lois vor, ihre männliche und grimmige »Partnerin«. Ich nahm sie beiseite und fragte sie mit gedämpfter Stimme: »War der Kuss so schlecht?«

Ich habe schon viel über meine Heimatstadt geschrieben und gesprochen, aber Lesern, die noch nicht mit meiner Lebensgeschichte belästigt wurden, sollte ich erklären, dass Long Beach mit seinen blütenweißen Sandstränden zwischen dem donnernden Atlantik und dem stillen Reynolds Channel der ideale Ort für einen Heranwachsenden war. Man kam überall mit dem Fahrrad hin, und die mehr als drei Kilometer lange Strandpromenade war ein Paradies, inklusive Skeeball und Automatenpoker. Es gab ein Riesenrad, Baseballkäfige und Minigolfplätze. Und dann war da noch der verlassene Aussichtsturm, von dem aus man im Zweiten Weltkrieg Ausschau nach feindlichen U-Booten gehalten hatte. Als Teenager trafen wir uns in dem dreigeschossigen Betonbau, um heimlich Zigaretten zu rauchen, zu knutschen oder Kondome mit Wasser zu füllen und auf unschuldige Passanten zu werfen.

Das Laurel Theater war ein altmodischer Filmpalast. Die Sitze waren mit rotem Samt überzogen, und auf dem Balkon war Petting erlaubt. Samstags ging ich zur Matinee und sah mir die Kurzfilme der Three Stooges und von Green Hornet an, die vor der Hauptattraktion liefen. Das Kino war neben dem Baseballplatz mein wichtigster Zufluchtsort. Wenn ich in den abgedunkelten Vorführsaal ging, fühlte ich mich wie beim Betreten des Yankee-Stadions, das ich am 30. Mai 1956 das erste Mal besuchte. An diesem Tag nahm mein Vater meine Brüder und mich zum ersten Mal zu einem Spiel mit. Louis Armstrong hatte Dad seine Loge überlassen und sogar dafür gesorgt, dass der große Mickey Mantle unsere Stadionzeitung signierte. Mantle schaffte an jenem Nachmittag den spektakulärsten Home Run in der Geschichte der Yankees – es fehlte nicht viel, und der Ball wäre aus dem Stadion geflogen. Von diesem Tag an wollte ich nur noch eins: ein Yankee werden. Ein Yankee und ein Komiker. Eines Tages sollten beide Träume wahr werden.

Unser Haus mit der Nummer 549 East Park war klein, und unsere Wohnung in dem Zweifamilienhaus hatte nur zwei Schlafzimmer und einen kleinen Salon. Über uns wohnte eine weitere Familie. Die Park Avenue war die Hauptgeschäftsstraße, die von einer begrünten Fußgängerzone in zwei Fahrspuren unterteilt wurde. Auf diesem holprigen Grünstreifen spielten wir Football und Baseball: Wer auf diesem Stoppelfeld einen über den Boden hüpfenden Ball aufnehmen konnte, war in der Lage, überall zu spielen. Die Crystal-Jungs waren immer dort. Ich organisierte oft Tackle-Spiele mit meinen Freunden aus der Junior High, und manchmal hielten Leute ihr Auto am Straßenrand an, um uns zuzusehen. Irgendwann wurden Straßenlaternen installiert; von da an konnten wir auch nach Einbruch der Dunkelheit spielen. Ich liebte es, wenn es stark schneite, denn kaum fielen die ersten dicken Flocken, klingelte das Telefon: »Um acht Uhr auf der Mall!« Und kurze Zeit später spielte ein Dutzend Jungen im zauberhaft beleuchteten Schneegestöber Football. Mom machte auf dem Herd einen großen Topf Milch warm, und in der Halbzeitpause kamen alle auf eine heiße Schokolade herein. Die kochende Milch gab unseren Spielen den Namen: die Mutchkes. Als »Mutchkes« bezeichneten wir die dicke Haut, die sich an der Oberfläche der Milch bildete. Wenn Mom sie abschöpfte und in den Ausguss schmiss, schrien wir alle »Mutchkes!«. Nach einer Weile genügte es, bei Schneefall anzurufen, das Signal »Mutchkes« zu geben und aufzulegen – und um acht Uhr waren alle auf der Mall.

Unser Haus lag in der Nähe der Grundschule, der East School. Der Sportlehrer Chuck Polin kanalisierte meine unbändige Energie und brachte mir das Bodenturnen bei. Schon im vierten und fünften Schuljahr hatte ich eine ausgezeichnete Körperkoordination und trainierte wie ein Besessener. Polin öffnete für uns die Sporthalle sogar vor und nach der Schule, und Rip und ich wurden zu ausgezeichneten Leichtathleten. Polin veranstaltete auch »Turnabende« und lud unsere Eltern ein, uns beim Bodenturnen zuzuschauen. Ich konnte mit Anlauf über fünf oder sechs Schulter an Schulter auf einer Matte liegende Kinder hechten. Jedes Mal, wenn ein weiteres Kind dazukam, jubelten die Zuschauer, und jemand – normalerweise meine Mutter – schrie: »Hol sie dir!« Es war sehr aufregend, und ich liebte es, vor Publikum aufzutreten. Auftreten – das Schlüsselwort meines Lebens.

Ich gehörte auch zu den Sonderlingen, die in der Schulkapelle spielten. Mein Instrument war die Klarinette. Ursprünglich wollte ich Trompete oder Schlagzeug spielen, aber Rip meinte: »Nimm die Klarinette, dann können wir im Duett spielen.« Da ich ihn bewunderte – und im Irrglauben, für ein Duett brauche man zweimal dasselbe Instrument –, willigte ich ein. Die tollen Musiker, die uns zu Hause besuchten, brachten uns ein wenig Dixieland bei. Pee Wee Russell, ein sanftmütiger, schmächtiger Mann, der noch heute zu den großen Solisten gezählt wird, entlockte der Klarinette einen eindringlichen, rauchigen Klang. Er riet mir, ich solle den Klang »herauskitzeln«, denn die jungen Klarinettisten neigten dazu, zu heftig zu blasen. Mit zehn Jahren spielte ich dann tatsächlich mit einer Gruppe von Dixieland-Stars »When the Saints Go Marching In«. Ich war begeistert und führte mich eine Weile wie ein Jazzer auf: Ich trug Barett und Sonnenbrille und pumpte meinen Vater um Geld an.

Bis zum zehnten Lebensjahr hatte ich eine hohe Stimme. Dann wurden mir die Mandeln herausgenommen, und plötzlich war ich Pavarotti. In den zwei Wochen, die ich das Bett hüten musste, lernten meine Klassenkameraden die Grundlagen der Algebra, und bei meiner Rückkehr in die Schule verstand ich nichts mehr. Die anderen waren mir so weit voraus, dass ich nicht mal kapierte, worum es überhaupt ging. Es gelang mir nie wirklich, den Rückstand aufzuholen. Bis zum heutigen Tag genügen meine mathematischen Kenntnisse gerade, um den Batting Average eines Baseballspielers zu berechnen. Vor allem, wenn von 300 Schlagversuchen 0 erfolgreich waren.

Meine Pubertät verlief unspektakulär. Ich wurde nicht unbeholfen, bekam keinen Schnurrbart und kaum Pickel, mir wuchs kein Haar auf der Brust oder den Beinen – was mich auf den Gedanken brachte, dass ich vielleicht teilweise von Navajo-Indianern abstammte. Bis zum zwölften Lebensjahr blieb ich klein, und kurz vor meiner Bar-Mizwa brachten sie mich zu unserem Hausarzt Dr. Griboff. (Er war auch Don Rickles’ Vetter, aber deshalb hatten wir uns nicht für ihn entschieden.) Rip und Joel hatten bereits »Normalmaß« und sogar mehr als das erreicht, aber bei mir hatte meine Mutter Zweifel. Sie befürchtete, dass ich an einer Wachstumsstörung litt. Griboff machte Röntgenaufnahmen meiner Wachstumsfugen, und wir warteten angespannt auf die Ergebnisse. Endlich nahm er an seinem Schreibtisch Platz und sprach die Worte aus, die meine Träume von einer Karriere bei den Yankees platzen ließen: »Höchstens eins siebzig.«

Wie war das möglich? Joel war über 1,80, Rip 1,75 Meter – und der einzige Unterschied zwischen mir und einer Labormaus war, dass ich keine rosa Augen hatte. Ich war am Boden zerstört.

»Wir müssen deine Wachstumshormone anregen«, sagte der Arzt. Er verschrieb mir Tabletten, die mich hungrig machen sollten – die Behandlung stützte sich auf die Theorie »Wer mehr isst, wächst mehr«. Tatsächlich aß ich jetzt mehr. Aber ich wurde nicht größer, sondern nur fetter. Bald platzte ich aus den Robert-Hall-Anzügen, die für meine Bar-Mizwa vorgesehen waren. Ich nahm in zwei Monaten acht Kilo zu – und wuchs nur um ein paar Millimeter. Der flinke kleine Second Baseman war auf dem besten Weg, sich in einen molligen Fänger zu verwandeln. Ich fraß alles, was irgendwer auf seinem Teller zurückließ. Mein Motto war: »Deins ist meins.« Rip verlieh mir den Spitznamen »Wirst du das aufessen?«. Ich konnte einfach nicht aufhören zu fressen. Schließlich mussten sie die Tabletten absetzen, weil ich mich in einen kleinen Weißen Hai verwandelt hatte. Und als die umfangreichen Vorbereitungen für den Bar-Mizwa-Gottesdienst abgeschlossen waren, wurde ein ziemlich umfangreicher Junge in die religiöse Eigenständigkeit entlassen.

Wir gehörten einer Reformgemeinde an, in der die Gottesdienste in der Synagoge zur Hälfte in Hebräisch und in Latein abgehalten wurden. Ich war nicht nur der letzte Sohn der Familie, der seine Bar-Mizwa feierte, sondern auch der letzte in meiner Hebräischklasse. Daher hatte ich mindestens 20 Feiern gesehen und wusste, was auf mich zukam. Der 13-Jährige, der die Weihe erhält, wandelt sich an diesem Tag in eine Art Rabbi. Er leitet die Gemeinde beim Gebet und erhält die Gelegenheit, aus der Thora zu lesen, was der dramatische Höhepunkt der Show – pardon, des Gottesdienstes ist.

Nach der Lesung folgte stets ein bewegender Augenblick: In unserer Synagoge wurden die Lichter gedämpft, die Orgel spielte, der Schrein, der die Thora enthielt, wurde geschlossen, und der Rabbi rief den Bar-Mizwa-Jungen zu sich. Die Musik schwoll an, und der gelehrteste und angesehenste Mann der Gemeinde beugte sich zu dem Auserwählten vor, flüsterte ihm einige bedeutsame, heilige Worte zu, und im nächsten Augenblick brach der 13-jährige »Mann« in Tränen aus. Die Musik schwoll weiter an, der Junge kehrte dem Rabbi den Rücken zu, verließ die Bühne und ging ins Publikum zurück, um seine Mutter und seine Großeltern zu umarmen. Dann kehrte er auf die Bühne zurück wie ein Gewinner des Tony Award (was ich übrigens bin – ups, ist mir so herausgerutscht …), umarmte seinen Vater (Frauen durften nicht auf die Bühne) und kehrte auf seinen Platz zurück, um sich die Tränen von den Wangen zu wischen. Dies war der dramatische Abschluss der Feier, und kurz darauf aß der religiös gereifte junge Mann Kohlrouladen und begrüßte Verwandte, die Fleischklößchen auf seinen Robert-Hall-Anzug spuckten und ihm eine Jüdische Kriegsanleihe im Wert von 18 Dollar in die Hand drückten.

Nach den Bar-Mizwas meiner Freunde fragte ich sie, was ihnen der Rabbi zugeflüstert habe. Ich wollte unbedingt wissen, welche geheimnisvolle Erkenntnis aus 5721 Jahren des Leidens er ihnen an diesem Tag offenbart hatte. Aber nicht einer verriet mir ein Wort. Sie sagten: »Ich darf es nicht sagen.« Oder: »Du wirst es erfahren, wenn du an der Reihe bist.« Nicht einmal meine Brüder wollten mir einen Hinweis geben.

Der 25. März 1961 war mein großer Tag. Ich hatte mich noch nie so gut gefühlt. Damit mich die Zuschauer sehen konnten, stand ich auf einer Apfelkiste – es war eine sehr stabile Apfelkiste, denn ich war immer noch breiter als hoch. Ich hielt die Eröffnung mit 20 Minuten knapp, ließ die Leute aufstehen und wieder Platz nehmen, las im Wechsel, nickte, lächelte, führte die Gemeinde durch das stille Gebet, sprach die Segnungen und sang sogar einige davon. Und ich hielt eine wirklich gute Rede, in der ich mich gegen fossile Brennstoffe und für die Gleichberechtigung in der Ehe aussprach. Dann ging ich zum Schrein, las aus der Thora, und der Hauptauftritt war erledigt. Als die Thora wieder verstaut war, winkte mich der Rabbi zu sich. Die Musik hob an, mein Herz begann heftig zu schlagen. Es war so weit! Endlich würde ich aus dem Becher der Weisheit trinken.

Der Rabbi stand da in seiner schwarzen Robe, das Haupt mit einer samtenen Kippa bedeckt. Er legte seine klugen, alternden Hände auf meine Schultern, beugte sich zu mir vor und flüsterte mit seinem nach eingelegten Heringen riechenden Atem die Worte, die ihm zweifellos Gott selbst eingegeben hatte:

»Zähl bis zehn, geh hinunter, küsse deine Mutter und deine Großeltern und komm zurück auf die Bühne.«

Wie bitte? Wir hatten 5000 Jahre der Bedrängnis und des Leids überstanden, sie hatten mir die Spitze meines Penis abgeschnitten – und all dies nur, damit er mir jetzt als Lebensweisheit mitgab, ich solle bis zehn zählen und meine Verwandten küssen?

Ich begann zu weinen. »Das ist alles?«, schluchzte ich.

»Ja, und ich erwarte, dass du am Montag in der Konfirmationsklasse erscheinst und mit niemandem über das hier sprichst.« Der Blick in seinen Augen sagte: Ein Wort darüber, und ich schneide dir auch den Rest deines Schwanzes ab.

Aufgrund der Gefühle, die ich für meinen Penis hege, habe ich nie ein Wort darüber verloren. Bis heute.

Die Junior High war eine Katastrophe. Die Absolventen aller vier Grundschulen in Long Beach wechselten in eine einzige Mittelschule. Mein Jahrgang umfasste mehr als 500 Schüler. Ich fühlte mich verloren. Dazu kam, dass ich unter dem Druck stand, ebenso ausgezeichnete Leistungen zu bringen wie mein älterer Bruder Rip, was mir unmöglich schien.

Ich weiß immer noch nicht genau, was damals schieflief. Ich war ein aufgeweckter Junge und hatte gute Noten, aber ich ließ mich leicht ablenken, vor allem von den Brüsten der Mädchen. Ich lief geradezu Amok: dieses Mädchen, jenes Mädchen, am Telefon, im Laurel Theater … Ich hatte erste Rendezvous, versuchte, sie unauffällig zu begrapschen. Ich verlor den Ball aus den Augen, fand aber dafür ein neues Hobby: Taschenbillard. Als ich erst einmal begriffen hatte, dass Gott mich nicht zur Strafe steif machte, hatte ich es geschafft: Mit meinem Ding ging es aufwärts – und in der Schule ging es abwärts.

Mein Selbstwertgefühl sank, und ich begann zu versagen. Hätte es Noten für Masturbation gegeben, so hielten Sie jetzt das Buch eines zweiten Einsteins in Händen. Ich gewöhnte mich an ein Leben mit mittelmäßigen bis schlechten Noten. Als ich in die Highschool kam, konnte ich nur noch an zwei Dinge denken: Baseball und Schauspielerei. Ach ja, und Titten natürlich. Vielleicht machte ich ja doch eine echte Pubertät durch.

Der Wendepunkt war ein Auftritt als Stand-up-Comedian in einer Schulaufführung, die den Titel The Swing Show trug. Bei meiner ersten großen Vorstellung stand ich vor fast tausend Zuschauern. Ich hatte eine Nummer von einer Jonathan-Winters-Platte adaptiert. Winters war zu jener Zeit mein Idol. Er stellte die Szene aus dem Frankenstein-Film nach, in der der Wissenschaftler das riesige Ungeheuer baut, und rief anschließend bei der UCLA an, um dem Basketballtrainer mitzuteilen, dass sein Spieler fertig sei. In meiner Version war ich der Wissenschaftler und machte aus dem Monster einen Basketballspieler für meine Schule. Ich war damals ein 14-jähriger Zehntklässler und wäre nicht auf den Gedanken gekommen, ein Plagiator zu sein. Ich spielte den Sketch einfach Wort für Wort vor Publikum nach. Ich spielte ihn perfekt, und das Publikum war begeistert. Natürlich war es das, schließlich war es Jonathans Sketch.

Mein Vater war auch da, und ich werde nie vergessen, wie er mich von unten aus dem Zuschauerraum anlächelte, denn ich sah das nur ein einziges Mal. Im folgenden Herbst starb er überraschend, und meine Kindheit war mit einem Schlag vorüber. Von diesem Tag an fühlte ich mich nie wieder jung.

An dem Abend, als mein Vater starb, hatten wir Streit. Ich lief mit einer Jammermiene herum, weil meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hatte. Er war enttäuscht von mir, und ich wurde frech. Das war das letzte Mal, dass wir miteinander sprachen. Ich litt danach sehr unter dem Gefühl, etwas mit seinem Tod zu tun zu haben.

Im folgenden Schuljahr ließ ich mich treiben. Joel und Rip waren auf dem College, und ich wohnte mit meiner trauernden Mutter allein im Haus. Ich glaubte, in ihrer Gegenwart keine Schwäche zeigen zu dürfen, was mich die letzte Kraft kostete, da ich sehr viel mehr Schmerz in mir trug, als ich verkraften konnte. Mein Zufluchtsort nach der Schule wurde das Basketballteam, und obwohl ich nicht oft mitspielte, brauchte und genoss ich die Kameradschaft in der Mannschaft. Ich spielte auch eine gute Baseball-Saison und erreichte einen Schlagdurchschnitt von knapp über .300. Ich hatte zudem einen weiteren erfolgreichen Auftritt in der Swing Show. Aber ich vermisste meinen Vater und musste mich um meine Mutter kümmern.

Im letzten Jahr in der Highschool fühlte ich mich ein wenig stärker, obwohl ich die Welt immer noch durch einen Schleier der Traurigkeit sah. Mom hatte sich ein wenig gefangen und das Kunststück fertiggebracht, im Alter von 50 Jahren Arbeit zu finden. Sie wollte unbedingt dafür sorgen, dass wir alle einen College-Abschluss machten. Ich bekam die Hauptrolle in der Schulaufführung und gewann die interne Ringermeisterschaft, der ich auch meinen Spitznamen verdanke. Ich wog 55 Kilo. Der Finalkampf vor tausend Mitschülern in der völlig überfüllten Sporthalle ging ohne Wertung in die dritte Runde. Dann bohrte mir mein Gegner absichtlich einen Finger ins Auge. Ich geriet in Wut, drehte ihn auf den Rücken, wofür ich einen Punkt bekam, bohrte ihm anschließend die Schulter in den Magen, wuchtete ihn von der Matte und warf ihn in die mobile Anzeigetafel, die umfiel und zerbrach. Mein Freund David Sherman sprang auf und schrie: »Du Grobian!« Das ganze Publikum begann zu skandieren: »Grobian! Grobian! Grobian!« Von da an war ich nur noch »der Grobian«. Wenn ich bei einem Basketballspiel aufs Feld geschickt wurde, riefen die Fans »Grobian! Grobian! Grobian!« Dieser Spitzname wollte nicht so recht zu einem Bürschchen von eins vierundsechzig mit kurz geschorenen Haaren passen, und ich habe mich oft gefragt, was sich die Gegenspieler wohl gedacht haben mögen.

In der letzten Baseballsaison in der Highschool wurde ich Mannschaftskapitän, kam auf einen Schlagdurchschnitt von .346 und schaffte sogar meinen ersten Home Run. In einem Spiel gegen die Calhoun Highschool erwischte ich einen hohen Fastball eines Pitchers, der später für die Houston Astros spielte. Der Ball segelte bei der 325-Fuß-Markierung im linken Center Field über den Zaun. Als ich die erste Base erreichte und sah, dass der Ball über die Mauer ging, schrie ich: »Oh, Baby!« Als ich die dritte Base umrundete, wartete der Trainer Gene Farry auf mich. Er schüttelte mir die Hand und zischte mir zu: »Sag das nie wieder!« Er hatte recht, aber ich war einfach außer mir vor Glück.

Im Mai jenes Jahres stellte mir mein Kumpel Neil Chusid einen jungen Mann namens Lew Alcindor vor. Neil und Lew waren Klassenkameraden an der Power Memorial Highschool in Manhattan. Lew maß rund 2,10 Meter und war der beste Highschool-Basketballer im Land. Er hatte ein Angebot der UCLA vorliegen. Später änderte er seinen Namen in Kareem Abdul-Jabbar und wurde einer der größten NBA-Stars aller Zeiten. Wir freundeten uns an, und Lew kam uns oft besuchen, da ihm die Verbindung unserer Familie mit der Welt des Jazz und mit den afroamerikanischen Musikern gefiel.

An einem schönen Frühlingsmorgen beschlossen Lew, Neil und ich, auf dem Basketballplatz in der Nachbarschaft ein paar Körbe zu werfen. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg ins Zentrum von Long Beach. Lew trug ein T-Shirt der UCLA, einen Panamahut und eine runde John-Lennon-Sonnenbrille. Er musterte mich und sagte: »Du bist nicht cool genug – setz dir die hier auf.« Er gab mir seine rote Sonnenbrille und Neil den Hut. Dann schlenderten wir zu den berühmten Plätzen der Central School. Larry Brown, der als Coach in die Hall of Fame aufgenommen wurde, hatte diese Plätze zu seiner Heimat gemacht, als er die Long Beach High besuchte. Jeden Samstag strömten von überall her College- und Highschool-Spieler zur Central School, um gegeneinander zu spielen.

Die Spiele liefen bereits, als wir drei eintrafen: der eins siebzig große Neil, der mit seinem Hut mit der breiten Krempe »böse« auszusehen versuchte, der 1,68 kleine Billy mit der roten Sonnenbrille, der sich bemühte, so aufzutreten, als sei er 1,90, und der berühmteste, 2,10 Meter hohe Highschool-Athlet Amerikas. Die anderen Spieler starrten uns an, und ich sagte: »Wir sind die Nächsten.« Wir verloren kein einziges Spiel, bis wir hungrig wurden und Lew sagte: »Genug für heute – danke, Jungs.« Neil nahm seinen Hut, ich setzte die rote Sonnenbrille auf, und wir gingen, wie wir gekommen waren.