Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Enthüllungsjournalist Kurt Zink

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Henrik Aalhus hat bislang unbekannte Informationen über den größten Steuerraub in der Bundesrepublik gespeichert. Bevor er den USB-Stick mit den Daten dem Journalisten Kurt Zink übergeben kann, wird er erschossen. Der Stick aber ist verschwunden. Zink gerät daraufhin ins Visier der Finanzmafia und der Staatsanwaltschaft in Köln. Außerdem ist plötzlich ein früherer Bundesrichter hinter ihm her. Sie alle vermuten den Datenträger bei ihm. Zink muss die Unterlagen finden, wenn er nicht wie Aalhus enden will.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Hartmut Palmer

Abkassiert – Die tödliche Gier der Cum-Ex-Zocker

Kurt Zinks zweiter Fall Roman

Impressum

Die meisten Romanfiguren und auch die Handlung sind frei erfunden. Die fiktive Geschichte spielt allerdings vor einem realen politisch-historischen Hintergrund. Ähnlichkeiten mit einigen nicht mehr lebenden Personen sind deshalb keineswegs zufällig, sondern gewollt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © jamesteohart / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-7648-8

Zitat

Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?

Bertolt Brecht

Vorwort

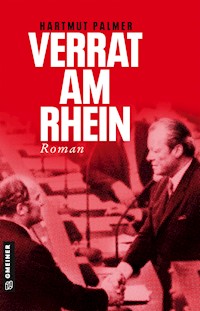

Während der Arbeit an diesem Roman wurde ich häufig gefragt, worum es denn dieses Mal gehe. In meinem ersten Roman »Verrat am Rhein« hatte ich erzählt, warum der CDU-Politiker Rainer Barzel am 27. April 1972 die Abstimmung über das Misstrauensvotum verlor. Mein zweiter Roman spielt, wie der erste, vor politischen Kulissen, diesmal aber im Milieu der Broker und Börsianer. Er hat mit dem größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik zu tun, besser bekannt unter den Stichworten »Cum« und »Ex«.

»Ach ja, Cum-Ex«, hieß es, wenn ich das erzählte, und wie ein Reflex folgte danach fast immer die Frage: »Hängt da der Scholz mit drin?« Oder: »Wird der Bundeskanzler es überstehen?«

Ich erwähne dies, um einem Missverständnis vorzubeugen. »Abkassiert« ist kein journalistischer Report über den Cum-Ex-Skandal, sondern ein Roman mit einer erfundenen Handlung und vielen erfundenen Figuren. Weil er in einem politischen Umfeld spielt, ist es nicht verwunderlich, dass darin auch Politiker auftreten, die sich so verhalten wie zum Beispiel der amtierende Bundeskanzler. Hätte ich einen journalistischen Report schreiben wollen, dann hätte ich die Frage, ob und inwieweit Scholz tatsächlich verwickelt ist, natürlich genau untersuchen und beantworten müssen.

»Abkassiert« ist jedoch kein journalistischer Report, sondern – wie gesagt – ein Roman. Deshalb ist es belanglos, ob der Bundeskanzler, der darin vorkommt, tatsächlich in die Cum-Ex-Affäre verwickelt ist oder gar über sie stolpert. Er tritt nur in einer allerdings phänotypischen Nebenrolle auf, die viele Politiker spielen könnten. Aus Angst, verstrickt und verantwortlich gemacht zu werden, hat er sich in eine Gedächtnislücke geflüchtet, aus der er nicht mehr herauskommt. Man kennt das. Helmut Kohl zum Beispiel, der in der Flick-Affäre die Unwahrheit gesagt hatte, schützte seinerzeit nur ein von seinem Generalsekretär Heiner Geißler nachträglich behaupteter Gedächtnisverlust (»Blackout«) vor dem Kadi oder dem Rücktritt.

*

Protagonist meiner Erzählung ist aber nicht der Bundeskanzler, sondern erneut der ergraute Journalist Kurt Zink. Er trägt, was seinen Beruf angeht, durchaus autobiografische Züge. Allerdings sind die teilweise traumatischen Erlebnisse, die das Privatleben der Romanfigur Zink überschattet haben, mir bisher zum Glück erspart geblieben und frei erfunden.

Dieser Journalist Zink also, längst in Rente und raus aus dem aktuellen Tagesgeschäft, stolpert im Februar 2022 – kurz vor dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine und nach überstandener Corona-Pandemie – ohne es zu merken und zu wollen in den Cum-Ex-Skandal. Ab und zu hat er etwas darüber in den Zeitungen gelesen. Aber welche unglaublichen Ausmaße der Rollgriff der Reichen in die Steuerkassen hatte und warum der Betrug so lang funktionieren konnte, wusste oder ahnte er nicht.

Natürlich kommen in meiner Geschichte auch ein paar Politiker vor, die im richtigen Leben etwas mit dem Skandal zu tun hatten. Der ehemalige Journalist Zink kennt sie (genau wie ich) aus dem inzwischen längst zurückliegenden Berufsleben. Neben Scholz sind es alle Finanzminister, die von 1998 bis 2017 über das Geld der deutschen Steuerzahler wachten, darunter auch Wolfgang Schäuble, der dem Betrug im Jahr 2011 endlich einen Riegel vorgeschoben hat.

Daneben treten einige Akteure auf, für die Personen Modell gestanden haben, die es tatsächlich auch im richtigen Leben gab oder gibt. Der von der Schweiz ausgelieferte und inzwischen zweimal zu jeweils acht Jahren Haft verurteilte Steueranwalt aus Frankfurt, genannt »Mister Cum-Ex«, gehört dazu, aber auch ein Bundesrichter, den ich Knips genannt habe, einst einflussreich am Bundesfinanzhof in München. Außerdem eine Kölner Staatsanwältin, die ich, in Anlehnung an ihren richtigen, unter dem Zungenbrecher-Namen Hilkerbrok auftreten lasse. Sie alle ähneln den Personen, denen sie nachempfunden wurden, sind aber nicht identisch mit ihnen.

Überhaupt sind Ähnlichkeiten in diesem Roman unvermeidlich und durchaus beabsichtigt. Wie auch der Skandal, um den es geht, sehr große Ähnlichkeiten mit dem tatsächlichen Cum-Ex-Skandal hat, aber nicht identisch mit ihm ist.

Die meisten Personen, mit denen Zink es zu tun bekommt, und auch die beschriebenen Ereignisse sind genauso erfunden wie er selbst. Henrik Aalhus, genannt »Ali«, der dem Steueranwalt aus Frankfurt jahrelang beim Betrügen half, oder Rainer Sauter, genannt »der Rettich«, gehören dazu. Ferner Andrea, Alis Tochter, deren Mutter Marion und Sigrid, eine alte Freundin von Zink, die Kommissare Pütz, Chimello und Weyrauch und schließlich der investigative Lokalreporter Alexander Möller. Jeder und jede von ihnen trägt Züge von Personen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Aber alle sind erfunden.

Denn das unterscheidet doch einen Roman von einem Report und einen Romanschreiber von einem Journalisten: In einer Reportage darf nichts und niemand erfunden werden, die Fakten müssen stimmen.

In einem Roman hingegen darf spekuliert und erfunden werden. Fakten spielen zwar auch eine Rolle, zumal dann, wenn es um einen Skandal geht, der sich auch im richtigen Leben ereignet hat. Die einzige Währung aber, die hier zählt, ist die Plausibilität der Handlung und der handelnden Personen.

In diesem Sinne wünsche ich spannende Unterhaltung.

Prolog

Bonn, Bundeszentralamt für Steuern

29. März 2011

Ihr Pensum hatte Jana Schulz an diesem warmen Frühlingstag schon mittags erledigt. Sie saß in ihrem Büro, langweilte sich und sah zum Fenster hinaus.

Sie ahnte nicht, was ihr blühte.

Sie wusste noch nicht, was es heißt, sich mit der Finanzindustrie anzulegen.

Sie hatte keine Ahnung, was passiert, wenn jemand wie sie versucht, spielsüchtige Zocker daran zu hindern, an der Börse die nächste Million zu machen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Anwälte, die in einer Stunde mehr verdienten als sie in einem Monat, mit Lügen, Drohungen und Erpressungen versuchen würden, sie gefügig zu machen.

Sie hatte geglaubt, so etwas passiere nur in Mafia-Filmen. Erst fünf Jahre später wird sie das alles vor einem Untersuchungsausschuss im Berliner Reichstag ausbreiten und erzählen, wie sie in den Cum-Ex-Skandal geraten und wie es ihr gelungen ist, den Beutezug der Milliardäre, wenn auch nur teilweise, zu stoppen.

An jenem 29. März 2011 aber hätte sie jedem den Vogel gezeigt, der ihr das vorhergesagt hätte.

Sie im Reichstag?

Was für ein Quatsch!

Sie hatte mit Politik nichts am Hut.

Sie hatte keine Ahnung von Cum-Ex.

Sie saß im Bundeszentralamt für Steuern in Bonn-Beuel und war dort als Sachbearbeiterin zuständig für Bürgerinnen und Bürger, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis F begannen. Deren Steuernummern speicherte und verwaltete sie.

An das Datum konnte sie sich später auch deshalb so genau erinnern, weil an diesem Tag ihre kleine Schwester Angelika dreißig geworden war und sie diesen runden Geburtstag abends mit ihren Brüdern und mit Manfred, ihrem neuen Freund, hatte feiern wollen.

Es war ein Dienstag und an Dienstagen war in ihrem Referat nie viel los.

Deshalb langweilte sie sich und sah zum Fenster hinaus.

Eine Gruppe schwarz gekleideter Trauergäste, die mit Kränzen und Blumengebinden in Richtung Friedhof unterwegs war, musste einem entgegenkommenden Leichenwagen ausweichen. Die Leute wurden an den Straßenrand gedrängt und gestikulierten wütend.

Das passierte hier öfter.

Die Friedhofstraße war schmal. Wenn sich Leichenwagen und Trauergäste begegneten, die nicht zu derselben Beerdigung gehörten, konnte es eng werden. Und manchmal auch ungemütlich, vor allem bei Regen oder Sturm. Im Herbst hatte Jana schon ein paar Mal schwarze Zylinder durch die Luft fliegen sehen, häufig auch umgeklappte und seltsam verrenkte Regenschirme, deren Drahtgestänge plötzlich vom Wind nach außen gedreht worden waren.

Jana Schulz war zweiunddreißig Jahre alt, eine junge, wache, selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Mit einem Meter siebzig nicht besonders groß, aber auch nicht klein, drahtig, sportlich, schlank, praktische dunkle Kurzhaarfrisur, hellgraue flinke Augen, eine freche Stupsnase und ein kleiner, runder Mund.

Man hörte, dass sie aus dem Rheinland kam. Wenn sie sprach, sah man es auch. Sie spitzte die Lippen, wie es die meisten Rheinländer tun, wenn sie versuchen, akzentfrei Hochdeutsch zu reden. Dabei kommt ein gepflegtes Hochkölsch heraus, das sich anhört wie eine Mischung aus Konrad Adenauer und Jürgen Becker.

Im Karneval, den sie gern und ausgiebig feierte, malte sie sich Lippen, Augen und Wimpern an. Sonst schminkte sie sich nur, wenn es sein musste, und auch dann so dezent, dass es kaum auffiel. Ihre schön gepflegten Fingernägel lackierte sie nie. Das hätte auch gar nicht zu ihrer eher burschikosen Art gepasst. Ihre Hände waren klein und ihr Händedruck beinahe so fest wie der eines Bauarbeiters.

Nach dem Abitur am Clara-Schumann-Gymnasium hatte sie Jura studiert und sich anschließend als Diplom-Finanzwirtin für den Staatsdienst qualifiziert. Anschließend hatte sie sich beim Zentralamt für Steuern beworben.

Das hatte ihr Vater ihr geraten, ein pensionierter Beamter, der jahrzehntelang im Bundesfinanzministerium an der Graurheindorfer Straße in Bonn gesessen hatte und immer noch von Theo Waigel schwärmte. Er kannte aus seiner aktiven Zeit eine Menge Leute aus dem Ministerium und hatte sich in der Behörde in Beuel, die dem Finanzminister in Berlin unterstand, ein bisschen umgehört, wie ihre Chancen stünden.

Privat ging es ihr gut. Sie hatte seit ein paar Wochen einen neuen Freund, Manfred, den sie im Fitnessstudio kennengelernt hatte. Im Rheinland nannten sie ihn Manes. Er kam aus dem Sauerland, war zwei Jahre älter als sie und Dozent an der Bonner Uni. Er war ein leidenschaftlicher Hobbykoch, hatte viel mit ihr vor und eine komplizierte Trennungsgeschichte hinter sich.

Zum Glück hatte sich ihr Vater nach anfänglicher Skepsis sofort mit Manfred verstanden. Er teilte zwar dessen Vorliebe für die SPD nicht, aber ihm imponierte die besonnene Kennerschaft, mit der er seine Weine begutachtete. Janas Mutter war von Beginn an begeistert, weil Manfred ihr ihre Lieblingsblumen mitgebracht hatte.

Jana Schulz erschrak, als plötzlich das Telefon klingelte. Während der Dienstzeit rief selten jemand bei ihr an.

Vielleicht ist es Manes, dachte sie.

Ihr Referatsleiter, Willi Weinstock, war dran. Er wurde aufgrund seiner Vorliebe für Hochprozentiges auch »Willi Weinbrand« genannt.

»Nicht erschrecken«, sagte er. »Du sollst mit mir zu Paulsen kommen.«

Eberhard Paulsen, Vizepräsident im Bundeszentralamt für Steuern, war früher in der Steuerabteilung des Ministeriums gewesen. Von daher kannte ihr Vater ihn noch. Vermutlich war er es auch gewesen, bei dem er angerufen und sich erkundigt hatte, welche Chancen Jana in der Behörde wohl hätte.

Paulsen kam ebenfalls aus dem Rheinland, war sogar gebürtiger Bonner und 1999 mit der Regierung nach Berlin gezogen. Vor drei Jahren war er dann zurückgekehrt und Vizepräsident der Behörde in Beuel geworden, die er in wenigen Tagen als Präsident übernehmen sollte.

»Was will denn der von mir?«, fragte sie erschrocken.

»Weiß ich auch nicht«, sagte Willi. »Ich glaube, es eilt und es ist wichtig.«

»Okay«, sagte sie, »ich bin gleich bei dir.«

Sie gingen in den Westflügel und fuhren mit dem Aufzug in die oberste Etage. Jana Schulz war noch nie zuvor im Büro des Vizepräsidenten gewesen. Als sie es zusammen mit Willi Weinstock betrat, staunte sie. Es war ein gewaltiger Unterschied zu ihrer kleinen, dunklen Butze im Parterre.

Viel Platz und sehr hell.

Statt Leichenwagen sah man hier eine Menge Himmel und auch ein wenig Landschaft. Dazu die Spitze der Doppelkirche von Schwarz-Rheindorf und einen Zipfel der Nordbrücke.

Der Vizepräsident kam ohne lange Vorrede zur Sache: »Die Berliner haben uns heute einen Erlass geschickt, wie wir künftig mit diesen Cum-Ex-Anträgen verfahren sollen«, sagte er und hob zwei Blatt Papier in die Höhe, die auf dem etwas dickeren Aktenordner vor ihm lagen.

Mit »die Berliner« war das Ministerium in Berlin gemeint. »Cum-Ex« kannte Jana nur vom Hörensagen. In der Kantine und auf den Fluren war manchmal darüber getuschelt worden. Um was genau es dabei ging, wusste sie nicht. Nur so viel, dass es wohl eine besonders ausgekochte Methode war, mithilfe sogenannter Leerverkäufe von Aktien Steuern zu hinterziehen.

Der Vizepräsident legte das Schreiben wieder zurück und sah Jana Schulz an. »Leider ist der Kollege Engel, der bisher diese Fälle bearbeitet hat, erkrankt und wird auch so bald nicht zurück an seinen Schreibtisch kommen«, sagte er. »Deshalb habe ich mit der Präsidentin besprochen, dass Sie für ihn einspringen. Nach allem, was ich über Sie weiß, können Sie das.« Dabei klopfte er mit der flachen Hand auf eine vor ihm liegende Akte, die er sich offenbar aus der Personalabteilung hatte kommen lassen.

»Aber Jana, ich meine Frau Schulz, ist für uns unentbehrlich«, sagte Willi Weinstock.

Paulsen hob bedauernd die Schultern. »Lieber Weinbr…« Er stockte und korrigierte sich: »Lieber Herr Weinstock, wie ich Sie kenne, werden Sie das schon hinbekommen.« Dann bedeutete er ihm, dass er mit Jana Schulz allein bleiben wollte.

Nachdem sie sich vor dem Fenster auf zwei Sesseln niedergelassen hatten, hob er an: »Die Sache ist die, dass wir anonyme, aber äußerst glaubwürdige Hinweise darauf haben, dass der sogenannte Cum-Ex-Handel mit Aktien, von dem wir glaubten, wir hätten ihn unter Kontrolle, immer noch dazu genutzt wird, Steuern zu hinterziehen.«

»Was heißt das: Wir haben Hinweise bekommen?«, fragte sie.

»Das heißt«, sagte Paulsen, »ein Vögelchen hat gesungen. Ein Whistleblower, der selbst offenbar in der Kanzlei eines Steueranwalts tätig war oder ist. Er hat dem Ministerium den Hinweis gegeben, dass bei sogenannten Leerverkäufen …«

»Sie meinen diese Scheingeschäfte, bei denen Aktien verkauft und zurückgekauft werden, die dem Verkäufer gar nicht gehören?«

»Genau die meine ich«, bestätigte der Vizepräsident. »Es sind Geschäfte, deren einziger Zweck darin besteht, in großem Stil Bescheinigungen für Steuern zu produzieren, die nie oder höchstens einmal abgeführt wurden. Ich sehe schon, Sie kennen sich aus.«

Er lächelte zufrieden. Für das, was er vorhatte, war Jana Schulz genau die Richtige.

»Das Problem ist nur«, fuhr Paulsen fort, »dass die Fälle, um die es hier geht, schwer bis gar nicht zu erkennen sind. Sie stehen bisher auch noch in keinem Lehrbuch und werden an keiner Hochschule gelehrt. Das heißt: Wir tappen im Dunkeln und müssen in jedem Einzelfall prüfen, ob es sich um reale oder fiktive Geschäfte gehandelt hat. Mit anderen Worten, ob die Kapitalertragsteuer, deren Erstattung bei uns beantragt wird, tatsächlich gezahlt oder nur bescheinigt wurde. Wobei mir auffällt, dass das Wort ›bescheinigen‹ im Zusammenhang mit Börsengeschäften fast ein weißer Schimmel ist. Es hat einen verräterischen, aber überaus einleuchtenden Doppelklang. Schein oder Nicht-Schein, das ist hier die Frage.«

Er lehnte sich zurück und lächelte erneut. Offenbar fand er das Wortspiel gelungen.

Jana ging nicht darauf ein. »Wie viele Fälle sind es denn?«

»Zwanzig bis fünfundzwanzig«, sagte Paulsen.

»Na gut, das dürfte ja wohl in ein oder zwei Tagen zu schaffen sein.«

»Zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend«, präzisierte der Vizepräsident. »Pro Jahr.«

Und während ihn Jana Schulz jetzt erschrocken anstarrte, stand er auf und ging zu seinem Schreibtisch. Er heftete das Schreiben, das er vorher hochgehalten hatte, obendrauf, klappte den Aktenordner zu und gab ihn ihr.

»Sie werden ab sofort hier oben im Büro des Kollegen Engel arbeiten.«

»Und wer noch außer mir?«

Der Vizepräsident lächelte. »Sonst niemand. Sie sind allein. Ich hoffe, dass wir das spätestens zum Jahresende ändern und mehr Personal bewilligt bekommen. Einstweilen müssen wir uns damit zufriedengeben, dass wir für die Bearbeitung der Anträge nur Sie haben. Frau Zimmermann wird Ihnen Ihr neues Büro zeigen.« Er begleitete sie zur Tür und verabschiedete sich: »Grüßen Sie bitte Ihren Vater, ich hoffe, es geht ihm gut.«

Damit war sie entlassen.

I.

19. Februar 2022

Der Hilferuf

Es war eines dieser tristen Wochenenden, von denen Kurt Zink wusste, dass er sie schon vergessen haben würde, bevor sie endeten. Draußen mischten sich Schnee und Nieselregen. Es war ungemütlich nass und kalt.

Das Fernsehprogramm versprach tagelange Langeweile: am Samstag irgendeine endlose Quizsendung und erst spät ein paar Filme, die ihn interessierten. Das Programm für den Sonntag war genauso eintönig: Tagesschau, Tatort, Anne Will, Tagesthemen. Zink überlegte, ob er sich nachher irgendwo etwas zum Essen bestellen sollte, Spaghetti Bolognese beim Italiener mit einem kleinen gemischten Salat vielleicht.

Er studierte die Todesanzeigen im Bonner General-Anzeiger und achtete darauf, wie viele Tote seines Jahrgangs diesmal dabei waren. Es waren sieben, die 1945 auf die Welt gekommen waren. Zink kannte allerdings niemanden davon.

Früher hatte er sich für Todesanzeigen nie interessiert. Seit er selbst in die Jahre gekommen war, hatte sich das geändert. Er würde in diesem Jahr siebenundsiebzig werden und wusste, dass man es in seinem Freundes- und Bekanntenkreis zwar überaus schade fände, wenn er den Löffel abgäbe, aber niemand dauerhaft entsetzt darüber wäre. Er war inzwischen alt genug, um ohne großes Aufsehen abtreten zu können.

Sicher gab es ein paar alte Freunde, die darüber wirklich traurig wären. Aber die meisten Menschen, die er kannte, würden vermutlich reagieren, wie er selbst, wenn er hörte, dass ein Kollege gestorben war oder ein Bekannter nicht mehr lebte, den er schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Sie würden kurz innehalten, wenn sie es hörten, und dann irgendetwas sagen, das wie »Schade!« klang oder wie »Scheiße!«, und sich dann vielleicht noch zu erinnern versuchen, wann sie ihm das letzte Mal begegnet waren.

Aber schon Sekunden später würde das Leben danach weitergehen, als hätte es ihn nie gegeben.

Kerstin und Thomas, ja, die würden sich wirklich grämen, die längst erwachsenen Kinder aus Ingeborgs erster Ehe. Und natürlich die kleine Luzia, die noch in die Kita ging, und Martin, der bereits in der zweiten Klasse war, die Kinder von Thomas und Paula, die sich immer unbändig freuten, wenn der Opa sie in Berlin besuchte und ihnen alte Geschichten vorlas oder neue Geschichten mitbrachte. Obwohl die Kinder Ingeborg, ihre leibliche Großmutter, nicht gekannt hatten, war er für sie Opa Kurt.

Auch Kerstins Tochter Petra würde sein Tod bestimmt nahegehen. Ingeborg und er hatten sie, als sie klein war, oft gehütet. Jetzt war sie selbst schon erwachsen und kam ihn manchmal besuchen, denn sie wohnte in Köln. Er fand, je älter sie wurde, desto ähnlicher wurde sie ihrer Großmutter, seiner Frau.

Ingeborg war zehn Jahre jünger gewesen als er, aber nur siebenundfünfzig Jahre alt geworden. Vor zehn Jahren war sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Es war ein schwerer Schlag gewesen, von dem er sich nur mühsam und eigentlich nie wirklich erholt hatte.

Seitdem lebte er allein.

Die Corona-Pandemie hatte er, geimpft und geboostert, unbeschadet überstanden. Er hatte sich daran gewöhnt, mit einer Maske vor Mund und Nase durch die Stadt zu gehen, und verstand nicht, warum es Leute gab, die Impfen als Freiheitsberaubung verteufelten.

Früher war er ein bekannter Enthüllungsjournalist gewesen, der viele politische Skandale aufgedeckt hatte. Inzwischen aber schrieb er nur noch selten und hatte sich aus dem Berufsleben fast vollständig zurückgezogen.

Vor vier Jahren hatte ihn seine journalistische Vergangenheit noch einmal eingeholt. Eine ehemalige Stasi-Agentin hatte ihm Informationen darüber angeboten, was vor fast fünfzig Jahren beim Misstrauensvotum gegen den SPD-Kanzler Willy Brandt wirklich hinter den Bonner Kulissen gelaufen war. Zink war dabei nicht nur einem ungesühnten Mord auf die Spur gekommen, sondern auch einem erfolgreich vertuschten Komplott erzkonservativer Politiker gegen den damaligen CDU-Chef Rainer Barzel. Es war eine auch für ihn persönlich nicht ungefährliche Recherche gewesen, bei der ihm Michael sehr geholfen hatte.

Michael war der Sohn des früheren Chefs der Bonner Mordkommission, seines Schul- und Jugendfreundes Peter Pütz, mit dem Zink, als er noch Lokalreporter in Bonn war, in den Sechzigerjahren immer eng kooperiert hatte. Michael war in die Fußstapfen seines Vaters getreten und beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden gelandet. Im Herbst 2018 hatte er Zink Zugang zu geheimen Ermittlungsakten verschafft, die auf Weisung des CDU-Kanzlers Helmut Kohl vor fast dreißig Jahren weggeschlossen worden waren, und zwar vermutlich deshalb, weil sie Belege für dessen Beteiligung an der Intrige gegen Barzel enthielten.

Seitdem waren Zink und Michael Freunde.

Peter Pütz war schon länger tot. Aber Michael traf sich jetzt regelmäßig mit dem Journalisten, wenn er zu seiner in Bonn lebenden Mutter fuhr. Zink hatte ihn bereits ein paar Mal in dem kleinen Reihenhaus bei Wiesbaden besucht, das der BKA-Beamte mit seiner Frau Gabi und seinen beiden Söhnen Dirk und Frank bewohnte.

Zink sah zum Fenster hinaus. An der Trostlosigkeit draußen hatte sich nichts geändert. Es war immer noch dieselbe Mischung aus Schneien und Nieseln, die er »Schnieseln« nannte.

Es war drei Uhr nachmittags. Als er gerade überlegte, ob er sich zu einem Mittagsschlaf hinlegen sollte, vibrierte sein Handy. Auf dem Display stand »Anonym«.

Zink ging trotzdem dran.

Er hörte die Stimme des Anrufers und bereute sogleich, dass er das Gespräch angenommen hatte.

Es war Henrik Aalhus, genannt Ali. Einst sein bester und engster Freund, dann sein ärgster Feind, nachdem er ihm Marion ausgespannt hatte, damals Zinks große Liebe.

»Leg nicht auf!«, bat Ali. »Leg bitte nicht auf. Ich verklaar dir alles!«

Seit sie damals im Streit auseinandergegangen waren, hatte Zink nie mehr etwas von ihm gehört und auch nichts mehr hören wollen. Die Enttäuschung über den Mann, mit dem er schon zu Gymnasialzeiten durch dick und dünn gegangen war und während des Studiums in Bonn jahrelang eine Zweier-WG bewohnt hatte, war zu groß.

Jetzt, wo er ihn zum ersten Mal seit fast fünfzig Jahren wieder hörte, sah Zink den Schlacks genau vor sich. Dünn und klapprig, als bekäme er nie genug zu essen, ein dürrer, langer Kerl mit großen, hungrigen Augen.

Er hatte Sommersprossen im Gesicht, hellblaue, immer etwas wässrige Augen und glatte, fast rötliche Haare, eine Frisur, die stets wie angeklebt wirkte, als habe er gerade geduscht und vergessen, sich hinterher zu föhnen. Er war keine Schönheit, trotzdem flogen die Frauen auf ihn. Seine Stimme war betörend. Sie hörte sich immer leicht gequetscht und näselnd an und sie klang so holländisch wie die Stimme von Hänschen aus den Schimanski-Krimis. Ali war in Amsterdam geboren und erst mit sechzehn nach Deutschland gekommen.

Diese Stimme vergaß man nie.

Sie war sein Markenzeichen.

Und natürlich seine Hände.

Henriks Hände waren lang, feingliedrig und schmal. Klavierspielerhände. Dabei hatte er nie ein Instrument auch nur angerührt. Musik sei langweilig, behauptete er, und genauso überflüssig wie Gedichte. Er war schlecht in Deutsch, aber ein Ass in Mathe, konnte stundenlang über Formeln sitzen, von denen außer ihm niemand etwas verstand. Vom Sport war er immer freigestellt, das Knie war kaputt, »Meniskus«, wie er heiser lachend anmerkte.

Auch dieses heisere, immer etwas hüstelnde Lachen, das nie lustig klang, allenfalls spöttisch, aber unverwechselbar war, gehörte zu ihm. Zink hätte es immer und überall erkannt.

Damals waren sie unzertrennlich. Sie teilten sich alles – die Wohnung in der Südstadt, zwei Zimmer, Diele, Bad, große Küche mit Zugang zum Innenhof, den VW Käfer mit Schiebedach und sogar Socken, Hemden, Unterwäsche, wenn Not am Mann war. Nur die Frauen, die manchmal morgens verschlafen mit am Küchentisch saßen, waren tabu. Die teilten sie nicht.

Das war ein ungeschriebenes Gesetz.

Zink hatte es immer eingehalten.

Aber Henrik hatte es gebrochen.

Er hatte ihm Marion ausgespannt.

Es war ein Schock, als Zink dahinterkam. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so getäuscht und betrogen gefühlt. Er hatte ihm damals einen bitterbösen Brief geschrieben, hatte Henriks Klamotten in eine große Plane gepackt und sie in den Innenhof geschmissen. Danach hatte er die Schlösser ausgewechselt und ihn nie mehr hereingelassen. Wenn er seitdem Ali von Weitem auf der Straße sah, wechselte er die Seite. Auch die Kneipe, in der sie viele Jahre lang einträchtig am Tresen gestanden hatten, mied er, solange Ali in der Stadt war.

Er hatte jeden Kontakt zu ihm abgebrochen.

Nie mehr wollte er irgendetwas mit ihm oder Marion zu schaffen haben, es war aus, ein für alle Mal.

Aber jetzt hatte er Ali am Ohr!

»Was willst du von mir?«, fragte Zink. »Und woher hast du meine Handynummer?«

Er konnte sich nicht erinnern, sie dem Ex-Freund jemals gegeben zu haben. Als sie sich getrennt hatten, gab es noch keine Handys.

Zink gab sich keine Mühe, seinen Ärger darüber zu verbergen, dass Ali die Nummer hatte.

»Du weißt doch, dass man Informanten nie preisgibt«, sagte Henrik. »Außerdem weiß ich selbst nicht, woher ich deine Nummer habe. Ich habe sie einfach, okay?«

Zink murmelte etwas Unverständliches.

»Hast du Zeitung gelesen?«, fragte Ali.

»Ja klar, alles über den Aufmarsch der Russen an den Grenzen der Ukraine.«

»Das meine ich nicht. In der Neuen Züricher Zeitung und im Handelsblatt gab es interessante Nachrichten zu Cum-Ex.«

»Cum-Ex«? Zink wusste auf Anhieb nichts damit anzufangen.

»Sie werden ihn ausliefern«, fuhr Ali fort. »Sie werden ihn in Deutschland vor Gericht stellen.«

»Wen werden sie ausliefern?«

»Harald Becker, den Cum-Ex-Papst. Die Entscheidung scheint gefallen zu sein.«

Zink sagte der Name nichts.

»Hast du noch nie etwas von Cum-Ex-Geschäften gehört?«, fragte Ali.

Gehört hatte Zink schon davon. Im zurückliegenden Bundestagswahlkampf hatte der Skandal eine Rolle gespielt. Der Trick bestand offenbar darin, sich eine Steuer, die nur einmal bezahlt, aber mehrfach bescheinigt worden war, auch mehrfach erstatten zu lassen. Damals hieß es, der SPD-Spitzenkandidat, inzwischen seit ein paar Monaten Bundeskanzler, hänge mit drin. Zink hatte keine Ahnung, wie genau Cum-Ex funktionierte. Für ihn waren es irgendwelche Geschäfte an der Börse, mit denen man, wenn man sich auskannte, genau wie mit Pferdewetten oder Lotteriespielen viel Geld verdienen oder verlieren konnte.

»Du meinst diese Zockereien an der Börse, in die auch der Bundeskanzler verstrickt und verwickelt sein soll?«, fragte er.

»Genau die meine ich. ›Verstrickt‹ und ›verwickelt‹ war der Kanzler in diese Zockereien allerdings nie.«

»Sondern?«

»Er hat nie kassiert. Nie gezockt. Nie geklaut.«

»Aber er hat doch offenbar versucht, eine Hamburger Privatbank zu schützen, die dies alles jahrelang getan hat und nun die Millionen zurückzahlen sollte, die sie hinterzogen hatte.«

»Trotzdem! Er hat sich selbst nicht bereichert. Und ich bin sicher, dass er damals noch nicht einmal wusste, worum es wirklich ging. Die Bank hatte die Millionen, die sie zahlen sollte, nicht hinterzogen, sondern regelrecht gestohlen. Darum ging es. Aber das wusste damals keiner, weil keiner eine Ahnung davon hatte, wie Cum-Ex funktioniert. Er war, was das betrifft, genauso ahnungslos wie die meisten Politiker.«

»Du redest, als wärest du sein Regierungssprecher.«

»Und du redest wie ein Boulevardjournalist. Verwickelt! Verstrickt! Beteiligt! Das ist der Jargon der Sensationspresse.«

Er schnaubte verächtlich.

»Ich weiß, wer verstrickt, verwickelt und beteiligt war«, fuhr er fort. »Becker und ich waren verstrickt, verwickelt und beteiligt – und alle diese ehrenwerten Millionäre, die den Fiskus ausgenommen haben wie eine Weihnachtsgans. Aber nicht er. Er hatte keine Ahnung, worum es ging.«

»Und wieso versucht er dann, diesem kriminellen Banker zu helfen? Warum hat er ihn nicht rausgeschmissen, als der zu ihm kam und um Hilfe bettelte?«

»Vielleicht konnte er sich als Hamburger Bürgermeister nicht vorstellen, dass eine so traditionsreiche Privatbank seiner Stadt bankrottgeht. Vielleicht ging es ihm tatsächlich um Arbeitsplätze …«

»Dann hätte er das offen sagen können und hinterher nicht so tun dürfen, als könne er sich an nichts mehr erinnern.«

»Stimmt«, sagte Ali. »Das war ein Fehler. Er hätte gleich sagen müssen, dass und warum er mit dem Banker geredet hat. Dann wäre er jetzt aus dem Schneider. Dass er sich an nichts mehr erinnern kann, glaubt ihm sowieso keiner.«

»Aber so geht das doch meistens. Denk doch nur an den Schäuble. Wenn der gleich zugegeben hätte, dass dieser windige Waffenhändler Schreiber ihm für die CDU hunderttausend Deutsche Mark übergeben hatte, dann hätte er als Vorsitzender der CDU nicht zurücktreten müssen. Und wäre vielleicht Bundeskanzler geworden.«

»Okay«, sagte Ali. »Aber mir geht es nicht um den Bundeskanzler. Ich habe dich angerufen, weil ich genau weiß, wie Cum-Ex funktionierte und warum es im Prinzip immer noch funktioniert. Denn ich habe von Anfang an mitgemacht.«

Er machte eine Pause und Zink hörte, wie er keuchend etwas trank.

»Du warst also einer von denen, die kassiert, getrickst und den Staat betrogen haben.«

»Ja«, antwortete Ali. »Ich habe jahrelang für diesen Steueranwalt Becker gearbeitet. Das Besondere an diesen Zockereien war, dass sie eigentlich erst durch ein höchstrichterliches Urteil unseres Freundes Didi möglich wurden.«

Er lachte heiser.

»Willst du mir damit sagen, dass eure Betrügereien legal waren?«, fragte Zink.

»Na ja, jedenfalls wurden sie nicht verboten. Drei Finanzminister waren damit beschäftigt. Der erste, ein Sozi aus Hessen, hat nicht kapiert, worum es ging. Der zweite, ein Sozi aus Hamburg, hat es kapiert, aber nicht in den Griff gekriegt. Erst der dritte, der von dir gerade erwähnte Minister im Rollstuhl, hat dafür gesorgt, dass die alte Methode nicht mehr funktioniert, und uns gezwungen, uns etwas Neues einfallen zu lassen. Danach ging der Betrug jedoch weiter, bis heute.«

»Aber die Gerichte haben ihn jetzt doch beendet.«

»Ja, jetzt, nach fast zwanzig Jahren haben sie es endlich gemerkt. Aber vorher lief es jahrelang unbeanstandet. Unser Freund Didi hat dafür gesorgt, dass uns der Bundesfinanzhof in München nicht in die Quere kam. Er war unser Schutzpatron. Mit seiner Hilfe konnten wir aus der Zockerei ein Geschäftsmodell machen, und ich habe es immer weiterentwickelt. Uns kam keiner auf die Schliche. Wir waren die Größten in der Branche.«

Wieder hörte Zink die heisere, keuchende Lache, die in ein besorgniserregend langes Husten überging.

Ali hatte früher nie mit seinen Heldentaten geprahlt.

Er hatte schon als Student in den Sechzigerjahren angefangen, ganz nebenbei an der Börse zu spekulieren, aber sich nie damit gebrüstet, der Größte zu sein. Ohne Computer und ohne Internet hatte er begonnen. Nur mithilfe eines alten Telefons aus schwarzem Bakelit mit Wählscheibe. Das Telefon stand auf einem Schreibtisch im Gebäude des Bundespresseamts an der Bonner Welckerstraße.

Zink erinnerte sich. Ali hatte ihn einmal mitgenommen. Über dieses Telefon musste sein Freund die Schlusskurse der Börsen von New York, Tokio und Sydney abfragen. Deshalb arbeitete er immer nur nachts. Die Zahlen, die man ihm genannt hatte, fanden sich am nächsten Morgen in der Pressemappe, die das Presseamt zur Unterrichtung des Bundeskanzlers zusammenstellen musste.

Alis Büro war ein kleines, karg möbliertes Zimmer mit einem schmalen Fenster zum Hof der Behörde. Neben dem Schreibtisch stand nur ein wackliger hölzerner Aktenbock und über dem Schreibtisch hing ein Foto von Ludwig Erhard.

Irgendwann hatte Ali dann wohl angefangen, nicht nur die Börsenschlusskurse abzufragen, sondern auf eigene Rechnung zu spekulieren. Und Zink hatte viele Jahre später mitbekommen, dass er damit reich geworden war.

»Bist du noch da?«, fragte Aalhus.

»Ja, ich bin noch da«, antwortete Zink.

»Ich wollte dir sagen, es tut mir leid, was damals passiert ist«, fuhr Ali fort. »Es tut mir wirklich leid. Es war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Die Sache mit Marion war scheiße. Und ich konnte verstehen, dass du von mir nichts mehr wissen wolltest.«

Er machte schnaufend eine Pause.

»Aber jetzt bist du der Einzige, der mir helfen kann. Deshalb hör mir bitte zu!«

Zink schwieg.

Auch Ali hielt jetzt den Mund.

»Okay, okay«, sagte Zink schließlich. »Jetzt rück schon raus damit: Was willst du von mir?«

Und Ali begann, immer wieder von keuchendem Husten unterbrochen, seine Geschichte zu erzählen. In den Zeitungen lese man jetzt, die Masche mit den Cum-Ex-Geschäften ziehe nicht mehr, die Betrügereien seien seit zehn Jahren abgestellt. Aber das stimme so nicht. Er wisse genau, dass und wie sie auch danach fortgesetzt wurden. Sein alter Freund Becker habe sich in der Branche immer als Erfinder der Geschäfte, als Cum-Ex-Papst feiern lassen, obwohl er im Grunde immer nur ein – zugegeben – sehr guter Verkäufer der Tricks gewesen sei, die er, Ali, für ihn erfunden habe.

»Ich habe die Formeln ausgerechnet, verstehst du? Ich habe die Software entwickelt. Er hat damit das große Geld gemacht. Du musst einfach im Netz die alten Artikel von 2019 über den Cum-Ex-Prozess in Bonn nachlesen. Die Süddeutsche war besonders gut. Aber auch Zeit und Handelsblatt. Diesen Kai-Uwe Stelter, der vor Gericht als Zeuge der Anklage auftrat, den kannte ich gut. Ich habe mich immer ausgezeichnet mit ihm verstanden. Er hat dem Gericht erzählt, wie es zuging in der Kanzlei von Harald Becker. Er war ein paar Jahre dessen Kompagnon. Vor Gericht hat Kai-Uwe später ausgepackt. Wenn du verstehen willst, was ich meine, musst du das einfach lesen!«

Ali schwieg eine Weile. Wieder hörte Zink, dass er etwas trank.

»Leerverkäufe«, sagte Ali plötzlich. »Du weißt doch, was Leerverkäufe sind?«

Zink musste gestehen, dass er davon nichts wusste.

Ali versuchte, es ihm zu erklären: »Das sind Börsengeschäfte, bei denen du mit geliehenen Aktien handelst. Du verkaufst Papiere, die dir gar nicht gehören.«

»Klingt einigermaßen pervers«, sagte Zink.

»Ist es auch«, bestätigte Aalhus. »Aber üblich.«

Wieder lachte er heiser.

»Wie verrückt das ist, kann ich dir anhand eines Witzes verklaaren, den mir ein alter Kumpel mal erzählt hat. Okay?«

»Nur zu«, sagte Zink.

»Zwei alte Schulfreunde treffen sich nach Jahren wieder. Peter ist Busfahrer bei den Stadtwerken in Bonn, Willi Mathematiker bei der Bank geworden. ›Was macht ein Mathematiker bei der Bank?‹, will der Busfahrer wissen. Willi erklärt es ihm so: ›Wenn du zehn Euro auf dem Konto hast, aber elf Euro abhebst, musst du wieder einen Euro einzahlen, damit dein Konto auf null steht. Ich bin derjenige, der das ausrechnet. Kapiert?‹«

Wieder machte Ali eine Pause.

»Und weiter?«, fragte Zink.

»Peter ist tief beeindruckt und will zu Hause seiner Frau erklären, was ihm Willi, der Mathematiker, verklickert hat. Er benutzt dazu ein Beispiel aus seinem Berufsalltag: ›Wenn in meinem Bus mit mir zusammen zehn Personen sitzen und an der Haltestelle elf aussteigen, muss einer wieder reinkommen, damit der Bus leer ist.‹«

Ali prustete los und verschluckte sich dabei.

Auch Zink musste lachen.

»Du siehst also«, sagte Aalhus, als er endlich wieder Luft bekam, »wieder einmal hat sich bewahrheitet, was wir beide, du und ich, vor vielen Jahren schon einmal schlüssig bewiesen haben: Die Mathematik ist erstunken und erlogen.«

Zink erinnerte sich gut. Es war eine lustige Geschichte, die sie sich vor vielen Jahren einmal zusammen ausgedacht hatten. Sogar einen Preis hatten sie damals bekommen. Fünfzig Schokoladentaler! Der Dekan der mathematischen Fakultät in Bonn hatte sie ihnen feierlich überreicht. Zink hatte jedoch keine Lust, mit Ali in Erinnerungen zu schwelgen.

»Und was hat das nun mit der Börse zu tun?«, fragte er.

»Wie, was hat das mit der Börse zu tun?«

»Dein Witz. Was hat der mit der Börse zu tun?«

»Alles und nichts«, antwortete Ali. »An der Börse geht es zu wie in Peters Bus: Wenn du zehn Aktienpakete im Depot hast, kannst du trotzdem elf verkaufen. Das heißt dann Leerverkauf. Im Grunde ist alles, was an der Börse passiert, ein einziger Leerverkauf, du handelst mit Luft und wettest, dass niemand es merkt. Und weil alle das machen, funktioniert es sogar. Es ist wie im Märchen: Der Kaiser läuft nackt durch die Stadt und alle loben seine schönen neuen Kleider.«

»Und damit habt ihr euer Geld verdient?«, fragte Zink.

»Und nicht zu knapp«, sagte Ali. »Erst haben wir mit Aktien gehandelt, die uns nicht gehörten. Dann mit Papieren, die es gar nicht gab, und als die Masche mit diesen Phantom-Aktien nicht mehr zog, haben wir angefangen, mit Kunstgeld zu bezahlen, das ebenfalls frei erfunden war und dessen Wert erst durch Wetten an der Börse ermittelt wurde.«

»Und du warst dabei …?«

»… der Mathematiker, genau! Ich habe immer alles ausgerechnet und die Formeln ausgetüftelt, wann wo was am besten lief. Vor der Gewinnausschüttung und danach, mit Dividendenanspruch und ohne, ›cum‹ und ›ex‹, wie das heißt. Und das Tollste ist, es hat funktioniert und funktioniert eigentlich immer noch.«

Er schwieg und schien erschöpft.

Doch dann holte er tief Luft und erzählte weiter. Es sei ein ständiger Wettlauf gegen die Steuerverwaltung gewesen, aber sie hätten immer gewonnen. Als die Geschäfte mit den Leerverkäufen nicht mehr liefen, weil die dabei berechneten, aber in Wahrheit nie bezahlten Steuern nur ausländischen Zwischenhändlern erstattet werden durften, habe man sie eben ins Ausland verlagert. Goldene Zeiten seien das gewesen. Als man zum 1. Januar 2012 auch diesen Geschäften einen Riegel vorschob und Becker sich in die Schweiz absetzte, habe er, Ali, sich etwas ganz Neues einfallen lassen müssen.

»Da habe ich dann den ultimativen Kick gefunden!«

Er schwieg.

»Kannst du mir folgen?«, fragte er.

Wieder hörte Zink ihn keuchen. »Nicht so ganz, aber ungefähr: Ihr habt also immer neue Wege gefunden, um den Fiskus zu bescheißen.«

»Nicht ihr! Ich! Ich habe immer neue Wege gefunden. Darauf lege ich schon Wert. Und die ultimative Masche, Cum-Ex-plus, die ebenfalls ich entdeckt habe, hat noch mal sehr viel Geld gebracht.«

Wieder sagte er lange nichts, während Zink ihn schwer atmen hörte.

»Und wo ist das Problem?«, fragte Zink.

»Becker hat versucht, mich auszubooten, obwohl er mir alles verdankt! So, wie er auch den Stelter rausgeschmissen hat.«

»Welchen Stelter?«

»Habe ich doch grade erzählt, seinen ehemaligen Kompagnon.«

Ali schnappte nach Luft. Es klang nicht sehr gesund.

»Du musst wissen«, fuhr er fort, »ich weiß, dass es mit mir zu Ende geht. Aber bevor ich in die Grube fahre, werde ich den Laden hochgehen lassen. Es tut mir leid für Andrea, aber es geht nicht anders.«

»Wer ist Andrea?«, fragte Zink.

»Meine und Marions Tochter. Verheiratet mit diesem intriganten Dummkopf Rainer Sauter, der sich nur deshalb an sie rangemacht hat, weil er auf ihr Geld scharf ist. Sie soll nämlich einmal von Becker den ganzen Laden erben. Sie kam 1977 auf die Welt, ein halbes Jahr nachdem du mich wegen Marion rausgeschmissen hast.«

Zink begriff.

Marion war also von Ali schwanger gewesen, als er hinter die Geschichte gekommen war.

Marion hatte ihm davon nichts gesagt. Sie hatte ihm nur gesagt, dass es aus und sie jetzt mit Ali liiert sei. Obwohl alles so lange her war, schmerzte es immer noch.

Er schluckte.

»Okay«, sagte er, »was stellst du dir vor?«

Ali begann, es ihm zu erklären. Die Masche, die er zusammen mit Becker vor ein paar Jahren erfunden habe, sei wesentlich einfacher als Cum-Ex, bringe aber weitaus mehr. Deshalb habe er sie Cum-Ex-plus genannt, abgekürzt CE+. Er habe genau aufgeschrieben, wie sie funktioniert und wer davon in den letzten Jahren profitiert habe. Diese Beschreibung nebst ein paar Passwörtern und allen Namen der Kunden habe er auf einem USB-Stick gespeichert.

»Und wenn du mir jetzt hilfst, werde ich dir einen Knüller liefern, der alles in den Schatten stellen wird, was bisher bekannt ist.«

Zink hatte eigentlich keine Lust. »Ich bin doch längst raus aus dem aktiven Geschäft und habe weder von Cum-Ex noch von anderen kriminellen Manipulationen der Finanzbranche auch nur den Schimmer einer Ahnung«, sagte er.

Ali blieb dabei. »Du musst mir helfen. Du bist der Einzige, der das kann.«

»Warum rufst du nicht die Wirtschaftsredaktion einer Zeitung an und gibst denen das Zeug?«, fragte Zink. »Die verstehen mehr von der ganzen Scheiße als ich. Warum machst du das nicht?«

»Weil die alle mit drinhängen!«

»Und warum informierst du nicht die Polizei?«

»Wenn ich zur Polizei gehe, müssten die mich sofort einbuchten, weil ich so viel weiß.«

»Ich fürchte, dir bleibt nichts anderes übrig«, sagte Zink.

»Ich weiß«, sagte Ali. »Ich werde das irgendwann auch tun. Ich werde sicher auch diese Staatsanwältin in Köln kontaktieren, bei der jetzt alle Fäden zusammenlaufen. Aber vorher müssen die Beweise in Sicherheit sein. Diesen Stick mit den Namen, der Beschreibung und den Passworten kann man nur öffnen, wenn man den Sicherheitscode für den USB-Stick hat.«

Er schwieg, und Zink hörte erneut, wie er schwer atmete. Er hatte offenbar große Probleme, genug Luft zu bekommen.

»Heißt das, dass ohne diesen Stick nicht nur die Informationen über die Cum-Ex-plus-Geschäfte blockiert wären, sondern auch die Geschäfte selbst?«, fragte Zink.

»Indirekt stimmt das«, bestätigte Ali.

»Aber wozu brauchst du dann mich?«

»Du bist der Einzige, dem ich traue. Du musst den Stick öffnen und dann genau das tun, was dort beschrieben ist. Dazu brauchst du den Sicherheitscode. Ohne dieses Passwort läuft gar nichts. Die Beschreibung und die Namen der Kunden befinden sich auf dem Stick. Und nur da! Aber das Passwort kann ich dir am Telefon nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob jemand mithört. Du musst kommen, damit ich es dir geben kann. Es ist siebenstellig, besteht aus Buchstaben und Ziffern und hat etwas mit uns und unserer alten Freundschaft zu tun. Deshalb wirst du es nie vergessen, wenn du es einmal von mir bekommen hast. Du bist der Einzige, dem ich traue. Bitte komm gleich und hilf mir. Aber beeil dich! Ich habe nicht mehr viel Zeit!«

Sie verabredeten sich für Punkt neunzehn Uhr in einer Villa, die etwas außerhalb von Thomasberg auf dem Gelände vom ehemaligen Gut Buschhof lag.

»Sei bitte unbedingt pünktlich. Neunzehn Uhr, keine Minute eher und bitte nicht später«, flehte Ali.

Sie beendeten das Gespräch.

Der Rettich

Es war kein großes Kunststück, herauszufinden, wo die Villa im Siebengebirge lag. Rainer Sauter musste bei Google Maps nur die Stichworte »Gut Buschhof« eingeben, um zu wissen, dass man mit dem Auto von Bonn ungefähr zwanzig Minuten brauchte, um dorthin zu kommen. Er schaltete sein kleines Tonbandgerät aus, nahm die Ohrstöpsel heraus und blickte auf die Uhr.

Er trug wie immer einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Man hätte ihn glatt für einen dieser Pinguine halten können, die als Maître d’Hotel oder Oberkellner in teuren Nobel-Restaurants herumstanden. Was aber nichts daran änderte, dass er, obwohl von Weitem mit seinen fast zwei Metern von beeindruckender Statur, ein Mann von faszinierender Hässlichkeit war.

Sein Kopf glich einem Hühnerei, dessen obere spitzere Seite von einem Büschel Haare gekrönt war. Normalerweise nahm die Stirn eines Menschen ein Drittel der Gesichtsfläche ein. Bei Sauter war es anders. Dank seiner schon weit fortgeschrittenen Glatze schien die Stirn nie oder erst kurz vor dem Scheitel zu enden.

Die untere Partie wirkte dagegen grob und klobig. Die Nase unter den eng beieinanderstehenden Augen war viel zu groß und zu lang. Ein stoppeliger schwarzer Dreitagebart, der den trotzig geschlossenen Mund umrandete, machte es nicht besser, sondern unterstrich die durcheinandergeratenen Proportionen.

Hinzu kam, dass Sauter sich den Schädel an beiden Schläfen bis über die Ohren völlig kahl und auch das restliche Haupthaar so kurz hatte scheren lassen, dass nur der kleine Bürzel am Hinterkopf stehen geblieben war, was den eiförmigen Kopf wie einen Rettich aussehen ließ. Und genau so hatte ihn schon damals sein Schwiegervater Ali immer genannt: »Rainer Rettich«.

In der Bonner Gastwirtschaft »Zum Stiefel« war an diesem Samstagnachmittag nur noch wenig los. Die meisten Gäste, die nach dem Einkaufen hier eingekehrt waren, um etwas zu essen und zu trinken, hatten sich bereits auf den Heimweg gemacht. Lediglich ein halbes Dutzend lärmte im hinteren Teil des Lokals.

Sauter hatte sich vorn an einem der blank gescheuerten Holztische niedergelassen, und zwar so, dass er die Tür im Auge behielt. Er saß allein, vor sich den Teller mit den Resten des Rheinischen Sauerbratens, den er achtlos verzehrt, und ein Kölsch, das er zur Hälfte getrunken hatte, und jedes Mal, wenn sich die Tür öffnete, schaute er unruhig auf, als erwarte er jemanden.

Mindestens viermal schon hatte er beim »Professor« angerufen und auf die Mailbox gesprochen. Und er hatte ihn auch per WhatsApp gewarnt. Aber der Mann rührte sich nicht. Er ließ ihn zappeln und rief nicht zurück.

Sauter sah auf die Uhr. In zwei Stunden wollte der »Holländer«, wie er seinen Schwiegervater nannte, einem Journalisten, der Zink hieß, einen USB-Stick übergeben. Wenn das gelänge, wäre es die absolute Katastrophe. Auf dem Datenträger waren, so jedenfalls hatte Ali es seinem alten Freund Zink am Telefon geschildert, eine Beschreibung von Cum-Ex-plus gespeichert und die Namen der Kunden, die davon profitiert hatten.

Der Rettich hatte jedes Wort mitgehört.

Er verstand zwar nichts von Cum-Ex oder Cum-Ex-plus. Aber ihm war klar geworden, dass der Chef geliefert wäre, wenn der Stick mit den verräterischen Daten in falsche Hände geriete.

Zum Glück hatte er schon vor ein paar Wochen das Handy seines Schwiegervaters gehackt und dort eine Abhör-Software installiert, sodass er alle Gespräche belauschen konnte, die Ali seitdem geführt hatte. Der Chef wäre nie auf die Idee gekommen, Ali zu misstrauen. Er glaubte an ihn. Dass Henrik Aalhus ihn wie vorher Kai-Uwe Stelter verraten und die Seite wechseln könnte, war für ihn undenkbar. Sauter aber, sein Helfer und Faktotum, hatte genau das kommen sehen. Er hatte seinen Schwiegervater schon lange im Verdacht.

Beim letzten Besuch im Knast, als er angefangen hatte, gegen Ali zu stänkern und dem Chef von seinem Verdacht zu erzählen, hatte Becker noch abgewunken. »Hör auf damit, ich weiß, dass ihr euch nicht leiden könnt«, hatte er gesagt, »wir haben jetzt andere Probleme.« Erst als der Gehilfe ihn an Stelter erinnerte, der ja schließlich auch die Seite gewechselt hatte, war er nachdenklich geworden. »Okay«, hatte er schließlich gesagt, »dann pass eben auf ihn auf. Lass ihn nicht aus den Augen. Ich verlasse mich auf dich!«

So ganz schien er sich jedoch nicht auf ihn verlassen zu wollen. Bevor Sauter das Besucherzimmer der Justizanstalt Cazis Tignez in Graubünden verließ, hatte der Chef ihm einem Zettel unter der Trennscheibe durchgeschoben, auf dem eine Handynummer stand. Ein guter alter Freund sei das, hatte er gesagt, den Sauter mit »Professor« anreden müsse. An den müsse er sich wenden, wenn Ali Schwierigkeiten machen sollte. »Und auch wenn sie mich tatsächlich nach Deutschland ausliefern sollten, musst du dich an ihn halten. Er ist dann der Chef und du tust, was er sagt. Habe ich mich klar ausgedrückt?«

Inzwischen mehrten sich die Anzeichen, dass die Schweizer tatsächlich Ernst machen und den aus Deutschland geflohenen Steueranwalt Harald Becker ausliefern würden. Wenn dann auch noch Ali diesem Journalisten den USB-Stick mit den Daten übergeben würde, wäre alles aus. Deshalb musste er jetzt den »Professor« informieren.

Aber der meldete sich einfach nicht. Dabei war tatsächlich Eile geboten. Weder der »Professor« noch der Chef wussten, dass sich in knapp einer Stunde Ali und Zink im Siebengebirge treffen wollten.

Sauter wusste es auch nur, weil er ein großer Tüftler und ein Technik-Freak war. Er konnte nicht nur eine unsichtbare Abhörsoftware in fremde Handys schmuggeln, sondern auch sein eigenes Handy in eine mobile Abhöranlage verwandeln und diese wiederum drahtlos mit seinem kleinen Tonband verbinden. Deshalb hatte er das Telefongespräch nicht nur belauscht, sondern aufgezeichnet und konnte es so jederzeit abhören.

Täte ihm leid für Andrea, hatte Ali gesagt. Und ihn, Sauter selbst, hatte er einen »intriganten Dummkopf« genannt, der nur hinter ihrem Geld her sei.

Wenn Ali dem Journalisten tatsächlich den Stick gäbe, dann wäre das nicht nur für seine Tochter Andrea hochgefährlich. Sondern auch für ihn, Rainer Sauter, und natürlich für Harald Becker, den Chef.

Sauter winkte dem Kellner, bestellte einen doppelten Espresso, bat um die Rechnung und sah, während der Kellner den Tisch abräumte, angestrengt ins Leere, wobei er mit den Fingern beider Hände auf dem Holztisch Klavier spielte.

Auf die meisten Menschen, denen er begegnete, wirkte der »Rettich« wie ein Mann, der weiß, was er will. Fast alle fielen darauf herein. Ali hatte sich nie täuschen lassen. Von ihm hatte Sauter sich von Anfang an durchschaut gefühlt.

Er war nämlich ein zutiefst verunsicherter Mensch, voller Komplexe und stets von der Angst beherrscht, zu versagen. Im Aargau war er als Sohn einer alleinerziehenden Verkäuferin zur Welt gekommen, die ihren Frust über den Kindsvater, der sie schon während der Schwangerschaft verlassen hatte, abends im Alkohol zu ertränken versuchte.

Die meiste Zeit seiner ersten Lebensjahre hatte der kleine Rainer deshalb bei den französischen Eltern der Mutter, seinen Großeltern, in der Nähe von Straßburg zugebracht. Rückblickend fand er, diese ersten Jahre seien die glücklichsten in seinem Leben gewesen.

Später war er in einer Vorort-Siedlung bei Straßburg als Schlüsselkind aufgewachsen. Er kam in die Volksschule und schaffte es dank der großzügigen Unterstützung seiner Großeltern sogar aufs Gymnasium. Bis zum Abitur hielt er allerdings nicht durch. Er verließ das Gymnasium mit mittlerer Reife und meldete sich in der Schweiz, um seinen Wehrdienst bei der eidgenössischen Armee abzuleisten. Er wurde zum Grenadier bei der Militärpolizei ausgebildet, war der beste Schütze seiner Kompanie und durfte nach dreiundzwanzig Wochen seine Dienstwaffe, eine SIG P220, mit nach Hause nehmen.

Nach der Armeezeit hatte er als Lehrling in einer Eisenwarenhandlung in Straßburg angefangen, die einem Bruder seiner Mutter gehörte. Bald schon stellte sich heraus, dass er trotz seines bizarren Aussehens ein begnadeter Verkäufer war. Sein Onkel staunte immer wieder, wie er es schaffte, einem Kunden, der eigentlich nur ein paar Dübel kaufen wollte, in kürzester Zeit eine komplette Handwerker-Ausrüstung anzudrehen.

Nach fünf Jahren verließ er den Laden und heuerte in Karlsruhe beim Kaufhof an. Innerhalb kürzester Zeit war er auch dort derart erfolgreich, dass er rasch zum stellvertretenden und bald danach zum Leiter der Verkaufsabteilung aufstieg.

Irgendwann wurde ihm Karlsruhe zu klein. Er kündigte und ging nach Frankfurt. Statt beim Kaufhof kam er dank der ausgezeichneten Zeugnisse seiner bisherigen Vorgesetzten mühelos im Automobilhandel unter und erwies sich auch dort als einer der erfolgreichsten Verkäufer. Bereits nach wenigen Jahren wurde er Abteilungsleiter der größten BMW-Vertretung in der Main-Metropole. Und dort traf er zum ersten Mal Harald Becker, dem er fortan Jahr für Jahr nicht nur die jeweils neueste und teuerste BMW-Limousine verkaufte, sondern auch zu sehr günstigen Konditionen immer einen Zweitwagen für dessen Ehefrau Ulrike.

Als Becker 2010 mitten im Bankenviertel seine eigene Kanzlei aufmachte, engagierte er das Verkaufsgenie. Er ernannte Sauter zu seinem persönlichen Assistenten. Als Faktotum des Chefs machte der Neue auch in der Kanzlei rasch Karriere.

Er war sprachbegabt, konnte neben Deutsch fließend und akzentfrei Französisch und er hatte sich frühzeitig auch einige englische Redewendungen angeeignet, sodass er sich überall einigermaßen gewählt ausdrücken und verständlich machen konnte. Wenn er im deutschsprachigen Teil Europas, also in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz, unterwegs war, legte er Wert darauf, dass man seinen Nachnamen französisch aussprach. »Sotée« – das klang, fand er, vornehmer als das deutsche »Sauter«, in dem ja immer noch die Silbe »Sau« steckte. Genauso hielt er es mit seinem Vornamen. Er wollte mit »René« oder wie einst der Fürst von Monaco mit »Ränjie« statt mit Rainer angeredet werden. Zu seinem Leidwesen hielten sich weder seine Frau Andrea noch der Chef oder dessen Ehefrau Ulrike daran. Und auch in der Züricher Kanzlei sprachen alle seinen Namen deutsch aus.

Er passte aber durchaus zu seinen überwiegend männlichen Kollegen, war ein vorzeigbares und respektiertes Mitglied der Schweizer Börsianer-und-Broker-Gesellschaft, in der und für die er sein Geld verdiente. Da er deren Regeln beachtete und ihre Manieren beherrschte, eckte er dort selten an.

Dass Alis Tochter Andrea in der Hierarchie der Kanzlei eine wichtige Rolle spielte, hatte Sauter schnell gemerkt, als er vor zwölf Jahren dort anfing. Sie war ebenfalls Assistentin des Chefs, zuständig für dessen Termine und Kontakte. Sauter hatte ein Gespür für Beziehungen und Abhängigkeiten. Als Verkäufer von Finanzprodukten war er unter anderem auch deshalb so erfolgreich, weil er es immer verstand, die Kunden richtig einzuschätzen. Er ahnte schon im Voraus, welche Bedürfnisse und Wünsche sie hatten. Wenn sie keine hatten, dann umgarnte er sie so lange, bis sie glaubten, nur er könne ihnen die Wünsche erfüllen, die er ihnen gerade eingeredet hatte.

Er war ein begabter Süßholzraspler, ein Meister des Anwanzens und Einschmeichelns. Trotz seines seltsamen Aussehens hatte er es geschafft, Andreas Vertrauen zu gewinnen und sie schließlich zu erobern, sehr zum Missfallen ihres Vaters Henrik, der den ehrgeizigen Neuling von Anfang an nicht ausstehen konnte, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte.

Natürlich hatte er auch schnell herausbekommen, welche Rolle Ali, der »Holländer«, für die Kanzlei Becker spielte. Er war das Hirn, der Inspirator, der geniale Computertüftler des Unternehmens. Ohne ihn hätte Beckers Laden auch im Exil nie überleben können. Er war für den Chef unentbehrlich.

Im Unterschied zu diesem war er aber ein schlechter Geschäftsmann. Beckers Geld brauchte er nur, um es zu verzocken. Er hatte alle Formeln erfunden, mit deren Hilfe der Chef Millionen verdiente, aber er war eben ein Spieler, vernarrt ins Glücksspiel und in allen einschlägigen Clubs, Kasinos und Spielhöllen der Republik ein gern gesehener und hofierter Gast. Es war schon vorgekommen, dass er in so einem Etablissement in einer Nacht eine halbe Million auf den Kopf gehauen hatte. Das Kasino aber, in dem er am liebsten spielte, war die Börse.

Keiner konnte so artistisch wie Ali mit Optionen, Leerverkäufen und Dividenden jonglieren. Blue Chips, Pennystocks und Junk Bonds setzte er ein wie Jetons beim Roulette. Sauter hatte ihm einige Tricks abgeguckt. Aber die Spielsucht beherrschte ihn nie. Er konnte immer rechtzeitig aussteigen und Schluss machen. Ali konnte das nicht. Ali musste mitmischen und weitermachen – auch wenn er dabei verlor.

Er war zwar manchmal unberechenbar, aber nie blind. Spätestens nach einer halben Stunde wusste er genau, mit wem er sich eingelassen hatte, wenn er in einer Pokerrunde einem ihm bislang unbekannten Mitspieler gegenübersaß.

Den Neuling Sauter hatte er, als er ihn das erste Mal sah, sofort richtig eingeschätzt. Er hatte dafür einen sicheren Instinkt. Obwohl er nicht ständig in der Kanzlei saß, sondern seine Arbeit meist zu Hause erledigte, spürte er schneller als alle anderen, dass der Neue vom ersten Tag an alles daransetzte, Kai-Uwe Stelter, den Kompagnon des Chefs, der nur zwei oder drei Jahre älter war als er selbst, auszustechen und bei Becker anzuschwärzen.

Bei Ali konnte er nicht landen. Der freundete sich hingegen mit Stelter an, obwohl der mit einer ähnlichen Frisur und demselben damals typischen Dreitagebart herumlief wie Sauter und auch immer picobello angezogen war. Als Becker Stelter ausbooten wollte, hatte Ali protestiert. Das war erstaunlich, denn bis dahin hatte er sich noch nie in die Personalpolitik der Kanzlei eingemischt.

Becker hatte zum Glück nicht auf Ali gehört. »Was mischst du dich ein?«, hatte er gefragt.

Stelter musste gehen. Im Prinzip hatte Becker recht. Ali war ein alter Freund. Er hatte in der Kanzlei jedoch nichts zu sagen. Es gab noch nicht einmal einen Arbeitsvertrag. Becker bezahlte ihn fürstlich für seine Tricks und Einfälle, aber damit war für ihn alles abgegolten. Er hatte sich nicht einzumischen.

Als Ali hörte, dass Sauter seine Tochter Andrea erobert hatte, tobte er. Ulrike, die Frau des Chefs, hatte Andrea einmal erzählt, sie habe Ali noch nie so wütend gesehen wie an dem Tag, als er es erfuhr.

Von Andrea wusste Sauter, dass Ali sie immer wieder bekniet hatte, sich von »dem Kerl« zu trennen. Er habe sogar Marion, von der er inzwischen getrennt lebte, gebeten, sie umzustimmen. Er habe nie verstanden, sagte er zu ihr, was sie an dieser »tauben Nuss« fände. Wenn Andrea sich mit Kai-Uwe Stelter zusammengetan hätte, wäre Ali begeistert gewesen. Aber Sauter passe absolut nicht zu ihr.

Je mehr er sich dagegen sträubte, die Liaison zu akzeptieren, desto trotziger hielt sie daran fest. Ali hatte nichts ausrichten können. Sie hatten geheiratet.

Mit Stelter hatte sich Ali immer bestens verstanden. Es war nicht nur die gemeinsame Liebe zum Schach, die sie manchmal stundenlang über berühmte Partien diskutieren und diese nachspielen ließ, wobei meistens Ali gewann. Sie waren einfach aus demselben Holz, deshalb mochten und respektierten sie sich. Und sie waren sich in der Beurteilung von Sauter einig. Das hatte er mitbekommen, als er wieder einmal lauschte. Da hatten sie ihn als »machtgeilen Schmeichler« bezeichnet und über ihn gelacht. Selbst als er in ihrer Nähe war, hatten sie kein Blatt vor den Mund genommen. Ali hatte ihn nicht nur als »Rettich« tituliert, sondern auch »den miesesten und hinterhältigsten Intriganten unter der Sonne« genannt.

Und dann war genau das eingetreten, was Sauter immer vorhergesehen hatte: Stelter war übergelaufen. Beckers früherer Juniorpartner hatte ausgepackt. Aus dem Kronprinzen, der eines Tages Beckers Kanzlei hatte erben sollen, war der Kronzeuge der Anklage geworden. Der Chef hatte getobt, als er es erfuhr. In seinem Auftrag hatte Sauter vor drei Jahren, als Journalist verkleidet, den ersten Cum-Ex-Prozess auf der Zuschauerbank im Bonner Landgericht verfolgt. Er hatte sich eine schwarze Perücke übergestülpt und einen Oberlippenbart angeklebt. Mithilfe eines gefälschten Presseausweises und dem erfundenen Reporternamen Peter Ederer von der Kleinen Zeitung in Graz war er tatsächlich in dem holzgetäfelten Saal des Landgerichts Bonn gelandet, neben zwei Reportern von der Süddeutschen Zeitung und einem Reporter vom Handelsblatt.

Sauter hatte ein paar Minuten gebraucht, bis er die einzelnen Parteien auseinanderhalten konnte. Außer den beiden britischen Aktienhändlern saßen die Vertreter von fünf mächtigen Banken und weltweit operierenden Finanzinstituten mit im Saal. Sie waren umringt von einer Phalanx von Anwälten.

Und dann sah er ihn, den einstigen Rivalen in der Kanzlei. Kai-Uwe Stelter saß direkt vor ihm auf einem violetten Stuhl, flankiert von zwei Anwälten, mit denen er sich manchmal leise beriet. Selbst wenn er sich umgedreht und Sauter gesehen hätte, in dieser Verkleidung hätte er ihn garantiert nicht erkannt.

Detailliert schilderte er den Bonner Richtern, wie die Cum-Ex-Geschäfte gelaufen waren, an denen er an der Seite von Harald Becker mitgewirkt hatte. Er erzählte, wie die blanke Gier das Hirn vernebelt und alle Grundsätze über den Haufen geworfen hatte, auf die er als Jurist und Steueranwalt eigentlich verpflichtet worden war.

»Wir, die Berater, die Banker, die Anleger«, hörte Sauter ihn sagen, »wir waren die Jäger, wir waren die Füchse, blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstall gegangen sind. Der Hühnerstall, das war der Staat mit seiner Staatskasse. Und die Füchse sind jedes Jahr da reingegangen und haben so viele Hühner wie möglich rausgeholt.«

Reden konnte er immer schon gut, dachte Sauter. Trotzdem wirkte vieles von dem, was Stelter vortrug, auf ihn wie auswendig gelernt. Er spielte seine Rolle und er spielte sie gut.

Für den Chef jedenfalls sah es schlecht aus.

Einer der Anwälte zitierte aus einem der vielen Gutachten, die Becker immer an seine Kunden verteilt hatte. Gestützt auf diese Gutachten habe auch seine Mandantin, eine Hamburger Privatbank, in dem Glauben gehandelt, nur eine Gesetzeslücke legal zu nutzen. Dafür könne man sie nicht bestrafen, sagte der Verteidiger. Schließlich gelte doch der immer noch gültige Grundsatz aus dem römischen Recht: »Nulla poena sine lege«, zu Deutsch: »Man kann nur für etwas bestraft werden, was gesetzlich verboten ist.«

Der Vorsitzende Richter hörte sich den Vortrag des Anwalts ruhig an. Dann lehnte er sich zurück und sah zur Decke. Er überlegte, was er sagen sollte.

Alle warteten gespannt.

Nach ein paar Sekunden, in denen es totenstill war, machte der Vorsitzende Richter den Rücken gerade. Er sah kurz nach rechts und nach links, wo die Beisitzer saßen, nickte ihnen zu, und sie nickten zurück. Dann richtete er das Wort an den Verteidiger. Er gab ihm zu verstehen, was er von dessen Argument hielt. Kurz gefasst: nichts.

»Es gab keine Gesetzeslücke«, stellte der Vorsitzende Richter fest. Und dann zog er einen Vergleich, den selbst Sauter einleuchtend fand: »Wenn ich mein Haus, nachdem ich es morgens verlassen habe, nicht abschließe, ist das zwar leichtsinnig, aber keine Rechtfertigung dafür, dass da jemand reingeht und mich beklaut.«

Der Hieb saß.