Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: KBV Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein letztes Glas auf die nächste Leiche Eine schräge Hamburger Killerorganisation und ihr großer Plan … Sie stoßen an auf längst vergangene, goldene Zeiten. Die Lage wird schließlich zusehends schlechter für Auftragsmörder. Darunter leidet auch die Killerorganisation, die der emeritierte Professor von Lohbergen um sich versammelt hat: Otto, den Geldschrankknacker mit dem Alkoholproblem, Hans-Dieter mit der Kalaschnikow, und Susanne, die selbstmörderisch veranlagte Studentin. Bei ihren abendlichen Gin-Runden vorm Kamin schmieden sie Pläne, wie man der drohenden Pleite entgehen kann. Da hilft nur ein Großauftrag. Und dazu bedarf es der Mitwirkung eines Spezialisten, den man ehrfürchtig den "King of Crime" nennt. Einen Haken hat die Sache allerdings: Zuerst muss der Mann aus dem Altersheim befreit werden, in das ihn seine missgünstigen Verwandten abgeschoben haben. Und mit jedem weiteren Glas ihres stimulierenden Getränks reift ein großer krimineller Plan heran …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Bisher vom Autor bei KBV erschienen:

Mitgegangen

Neben dem Gleis

Mann über Bord

Die Nacht von Barmbeck

In Deinem schönen Leibe

Der Spion von Dunvegan Castle

Blutrot blüht die Heide

Hamburg Krimi-Reiseführer

Nur ein gewöhnlicher Mord

Der Wolf von Hamburg

Die Hyäne von Hamburg

Die Schlange von Hamburg

Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren und lebt heute mit seiner Familie auf dem Land. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis und ist Herausgeber von Krimianthologien. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«. Sein erster Kriminalroman Mitgegangen wurde in der Sparte Debüt gleich für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.

Bei KBV veröffentlichte Jürgen Ehlers bislang sieben historische Kriminalromane und zuletzt die Thriller Der Wolf von Hamburg, Die Hyäne von Hamburg und Die Schlange von Hamburg. www.juergen-ehlers-krimi.de

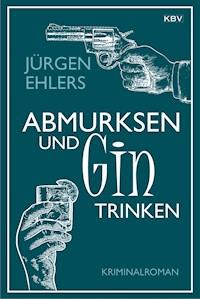

Jürgen Ehlers

Abmurksenund Gin trinken

Originalausgabe

© 2018 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: info@kbv-verlag.de

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlaggestaltung: Ralf Kramp

unter Verwendung von: © MoreVector - www.fotolia.de

Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln

Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm

Printed in Germany

Print-ISBN 978-3-95441-410-9

E-Book-ISBN 978-3-95441-420-8

Inhalt

Vorbemerkung

Meine erste Bank

Alte Freundschaft

Zimmer frei!

Leichen entsorgen

Störtebekers Schädel

Cambridge

Ein Abend am Kamin

Bankraub mit Schubkarre

Titanic-Schwindel

Der Urenkel des Zaren

Wangerooge

Das Märchen vom Dschungelkind

Ein Wochenende in Harburg

Der Brief der Prinzessin

Cybercrime

Der Goldschatz

Mannheimer Planspiel

Der King of Crime

Killer in Hamminkeln

Schafsmord

Das Märchen von den explodierenden Kröten

Der Schokoladenhase

Aushilfszahnarzt

Das Ende der Zarengeschichte

Weihnachten

Der Kredithai

Das Märchen von der Solidarität

Silvester

Kamelhaare

Vollmond

Die Klippe, schroff und steil

Susanne

Nachwort

Vorbemerkung

Dies ist eine wahre Geschichte. Aber, ich bin eigentlich kein Verbrecher. Nicht dass Sie sich da irgendwelche falschen Vorstellungen machen. Andererseits halte ich mich auch nicht an alle Gesetze und Verordnungen. Das kann niemand, und das tut auch niemand. In der letzten Wahlperiode hat der Bundestag allein fünfhundertfünfundfünfzig neue Gesetze verabschiedet. Kennen Sie die alle? Kennen Sie auch nur eines davon? Nicht? Woher wollen Sie dann wissen, ob Sie nicht vielleicht dagegen verstoßen haben? Vielleicht gegen eines, vielleicht gegen alle? Hinzu kommen natürlich noch Tausende von älteren Gesetzen, die auch alle eingehalten werden sollen. Und außerdem gibt es natürlich noch in jedem Bundesland eigene Gesetze und Vorschriften. Die kann man niemals alle auswendig wissen, und die kann man niemals alle einhalten, selbst wenn man sich die größte Mühe gibt. Man muss Schwerpunkte setzen. Und man muss flexibel bleiben und sich den jeweiligen Umständen anpassen. Ich bin der Meinung, die Gesetze sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. Und welche Gesetze man einhält, das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ich habe mich entschieden. Aber als ich damals meinen ersten Bankraub plante, da hatte ich keine Ahnung, wohin mich dieser Weg führen würde. Da kannte ich weder den Professor noch Susanne, und ich hatte keine Ahnung, dass es einen King of Crime gab. Und jetzt? Jetzt liege ich in einem offenen Sarg und warte auf das Eintreffen des Beerdigungsunternehmers.

Meine erste Bank

Vor acht Jahren, da war das Geld wirklich ein bisschen knapp bei uns zu Hause. Erst Kurzarbeit, dann Entlassung. Ich war eigentlich technischer Zeichner, aber die wurden nicht mehr gebraucht. Zweiundfünfzigjährige technische Zeichner schon gar nicht. Die Umschulung zum Grafiker, die das Arbeitsamt finanziert hatte, hat auch nichts gebracht. Und jetzt lag mir auch noch die Sigrid – das war meine Frau – in den Ohren; sie brauche unbedingt ein neues Kleid für die Hochzeit ihrer Kusine, da konnte sie unmöglich mit demselben Ding hingehen, das sie im letzten Jahr bei der Taufe schon anhatte. Nun gab es natürlich bei Ebay Kleider schon für deutlich unter hundert Euro, sahen auch gar nicht schlecht aus, aber das war nicht das, was der Sigrid vorschwebte. Sie zeigte mir ihr Traumkleid im Schaufenster. Das war sogar um fünfzig Euro heruntergesetzt. Leider war ich aber völlig pleite. Die Krise war da.

»Sprich doch mal mit dem netten Kundenbetreuer von unserer Sparkasse!«, schlug die Sigrid vor, und da kam mir der Gedanke. Also, unser Kundenbetreuer war wirklich nett, aber den konnte ich jetzt nicht fragen; in der letzten Zeit hoffte der eigentlich immer, dass er mal sein Geld von uns wiederbekommen würde und nicht wir noch mehr von ihm. Da war wohl nicht viel drin. Aber Sparkasse war trotzdem eine gute Idee. Zufällig hatte ich gerade in der letzten Woche den Hans-Dieter getroffen, der war wieder draußen und suchte Arbeit. Er hat früher mal bei Blohm & Voss gearbeitet, genau wie die Sigrid, aber da mochten sie ihn nicht mehr. Sein Meister spricht heute noch schlecht von ihm. Spricht überhaupt schlecht, dieser Meister, seit ihm die Vorderzähne fehlen. Das war der Hans-Dieter, hieß es. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, wenn Sie mich fragen. Das war schon zwei Jahre her. Die letzte Arbeit, die er hatte, da ging es um einen Geldtransport, die hat ihm dann die sechs Monate eingebracht.

Also hab ich den Hans-Dieter angerufen, ob er nicht Lust habe, auf ein Bier rüberzukommen. Er hat auch sofort Ja gesagt, der Hans-Dieter, das war wirklich ein dufter Kumpel. »Schuhe ausziehen!«, rief die Sigrid gleich, als er reinkam. Das mussten alle, die in die Wohnung kamen, ganz egal, ob ich das war oder ihr Kollege Kurt, mit dem sie Squash spielte, oder sonst wer. Hans-Dieter maulte ein bisschen, und gleich darauf jaulte er, weil er auf die Nussschalen getreten war, die ich hätte wegfegen sollen. Wir mochten Nüsse, die Sigrid und ich. Vor allem ich. Obst ist gesund.

Wir setzten uns also ins Wohnzimmer. Und wie ich dem Hans-Dieter ganz behutsam klargemacht habe, dass ich Geld von der Bank haben wollte, da hat er auch gleich seinen Ballermann auf den Couchtisch gelegt, dass die Sigrid ganz runde Augen gekriegt hat und ich sagen musste: »Das ist doch nur ein Scherz, Sigrid, das verstehst du doch!« Ich weiß nicht, ob sie das geglaubt hat. Aber nach dem dritten Bier schlief sie schließlich ein, und da konnten wir dann ungestört über alles sprechen.

Hans-Dieter war sofort Feuer und Flamme. »Das muss ich unbedingt dem Tobias erzählen«, sagte er. Ich konnte ihn kaum noch bremsen.

»Hans-Dieter«, habe ich gesagt, »ich kenne den Tobias. Ein feiner Kumpel, wirklich. Aber wenn der von unserem hübschen, kleinen Plan hört, dann will er auch mitmachen. Und dann geht die Beute durch drei statt durch zwei. Dann kriegen wir nur noch die Hälfte.« Man musste bei den Zahlen etwas runden, damit der Hans-Dieter das verstand. In Mathematik war er nie besonders gut. In den meisten anderen Fächern auch nicht. Aber »weniger Geld«, das begriff er. Das hieß »weniger Bier«. So wurden wir uns also einig.

Der Ärger begann am nächsten Tag, mit diesen Masken. Natürlich konnte man nicht einfach in so eine Bank reinstürmen und sagen: Ich bin Jürgen Ehlers, dies ist ein Überfall, her mit den Moneten, das hat selbst Hans-Dieter eingesehen. Also mussten wir uns maskieren. Und wer sollte die Masken besorgen? Ich natürlich. Ich war der Planer. Wenn ich das nicht machte, dann ging sowieso alles schief.

Nun waren wir hier natürlich in Hamburg und nicht im Rheinland, und maskieren tat man sich bei uns eigentlich kaum, außer eben, wenn man ′ne Bank überfallen wollte. Dennoch fand ich schließlich einen Laden, wo man solche Dinger bekommen konnte. Papierwaren und Comics. Direkt neben der Uni. Die Studis haben ja ein bisschen dumm geguckt, als ich alter Knacker in ihrem Laden aufgetaucht bin und in den Faschingsartikeln herumgewühlt habe, aber gefragt haben sie auch nicht weiter. Schließlich entschied ich mich für die klassische Lösung: Dick und Doof. So was geht immer. Gibt auch gleich ein bisschen fröhliche Stimmung, wenn man in die Bank reinkommt, und es kommt gar nicht erst Stress auf.

Aber den Stress gab es dann schon am Abend, als wir uns bei Hans-Dieter getroffen haben, um die letzten Einzelheiten zu besprechen. Als der Hans-Dieter die Masken gesehen hat, da hat er gesagt: »Du glaubst doch wohl nicht, dass ich das Ding da aufsetze? Ich hab zwar kein Abitur, noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, so wie deine Frau, aber deswegen bin ich noch längst nicht doof. – Nee, damit geh ich nicht los!«

»Hör mal«, hab ich gesagt, »das sind doch nur Masken, verstehst du das nicht? Masken! – Damit man uns nicht erkennt! Damit die Leute einfach glauben, dass das Dick und Doof sind, die da die Bank überfallen!« Man musste ihm jeden Buchstaben einzeln erklären. Manchmal begriff er es dann, manchmal nicht.

»Alles schön und gut«, sagte er. »Die Leute glauben, wir sind Dick und Doof. Schön. Aber dann bin ich Dick, und du bist Doof!«

»Hans-Dieter«, habe ich gesagt, »denk doch mal nach! Dick ist dick, daher der Name, aber du bist doch nicht dick, du bist eher dünn, wenn ich das mal so sagen darf.«

»Dünn schon, aber nicht doof!«

Dabei blieb er. Also war das Ende vom Lied, dass ich als Doof gehen musste und er als Dick. Vertauschte Rollen. Dadurch wurde das Komikerduo natürlich noch ein bisschen komischer. Aber das gefiel mir nicht. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass man es auch übertreiben konnte. Mit der lockeren Stimmung. Und wenn die in der Bank glaubten, dass man nicht mal das mit den Masken richtig ernst nahm, dann war alles verloren.

Als ich nach Hause kam, hat die Sigrid gleich gemerkt, dass was nicht stimmte. »Du bist so ernst heute!« – »Unsinn«, sagte ich, aber es stimmte doch, und sie glaubte mir kein Wort. Wir saßen den Abend vorm Fernseher, sahen irgend so eine Unterhaltungssendung, tranken Bier dazu, knabberten Erdnüsse, dass am Ende wieder der ganze Fußboden voller Schalen lag, aber wir fühlten uns mies. Die Sigrid war genauso nervös wie ich. Wenn ich jetzt ein falsches Wort sagen würde, hätten wir gleich wieder Zoff. »Du säufst und frisst hier rum, vernachlässigst mich und machst nichts im Haushalt!« Das hatten wir alles schon, das konnte ich jetzt nicht brauchen. Ich habe nichts gesagt, aber von der Sendung habe ich dennoch so gut wie gar nichts mitbekommen. Ich habe nur die ganze Zeit Sigrid angeguckt und unsere Wohnung, und ich habe gedacht: Wer weiß, wann ich das hier alles wiedersehe!

Ich hatte mir den Wecker gestellt, und am nächsten Morgen stand ich pünktlich vor der Bank. zehn Uhr hatten wir gesagt. Wir wollten gleich nach der Öffnung rein, wenn noch nicht so viel los war. Aber natürlich kam Hans-Dieter zu spät, sodass ich vor der Bank auf und ab gehen und schließlich noch ein paar Münzen in die Parkuhr einwerfen musste, damit man nicht den Wagen abschleppte, während wir drinnen waren. Genau da kam Hans-Dieter.

»Los!«, sagte er nur. Wir klebten also das Schild heute geschlossen an die Eingangstür und setzten unsere Masken auf. Hans-Dieter zückte sein Schießeisen, und dann stürmten wir in die Schalterhalle. Wir hatten Glück; außer den Bankleuten war überhaupt noch niemand da. Die sahen uns also hereinkommen, lachten sich halb schlapp, konnten sich gar nicht wieder einkriegen, und ich habe gedacht, sicher drückt dabei jetzt schon irgend so ein Lacher auf irgendeinen Alarmknopf.

Erst als Hans-Dieter ein großes Loch in die Decke schoss, dass die Splitter der Schalldämmplatten nur so durch den Raum flitzten und mir der Kalk in den Nacken rieselte, da beruhigten sie sich. Ich habe ihnen erklärt, dass wir hunderttausend Euro brauchten, jeder von uns fünfzigtausend, und dass wir hier nicht eher wieder weggehen würden, als bis wir das Geld hätten. Zeitsperre hin oder her. Und um unsere Entschlossenheit zum Bleiben zu demonstrieren, zog der Hans-Dieter tatsächlich ein Wurstbrot aus der Tasche, aber er konnte es dann doch nicht essen, wegen der Maske.

Der Kassierer machte sich also an die Arbeit, die anderen saßen dumm herum, Hände in der Luft, so wie ich das angeordnet hatte. Allmählich wanderten Scheine über den Tresen. dreißigtausend hatten wir schon, dann vierzigtausend. Keiner kam herein, keiner versuchte irgendwelche Tricks, und dann hatten wir die ersten fünfzigtausend, und Hans-Dieter schob alles in seine Aktentasche.

Aber alles dauerte viel zu lange. Allmählich merkte ich, dass diese Bankmenschen unruhig wurden. Sie standen nicht mehr ganz so still da, nahmen die Hände schon mal halb runter und starrten nicht mehr dauernd auf die Pistole. Hans-Dieter hat das natürlich auch gemerkt; er hat also noch einmal mit dem Ballermann herumgewedelt und gebrüllt, dass sie ja nicht glauben sollten, dass die Polizei kommen und sie hier raushauen würde. Er habe schon zwei Bullen umgelegt, sagte er, und auf ein paar lausige Banker komme es ihm überhaupt nicht an. Alles gelogen, aber da nahmen sie die Hände wieder höher. Vielleicht klappte ja doch noch alles, habe ich gedacht.

Und da passierte es. Plötzlich flog die Tür auf, und zwei Bullen stürmten mit gezogener Pistole in die Bank, ein Mann und eine Frau, und Hans-Dieter hatte schon seinen Ballermann weggeworfen und die Hände in der Luft, bevor überhaupt jemand »Hände hoch!« schreien konnte. Wir wurden also entwaffnet, Handschellen klickten, die Tasche mit der Beute wurde inspiziert, und damit waren wir am Ende. – Stutzig bin ich erst geworden, als der eine Bulle zu den Bankern gesagt hat: »Bitte gedulden Sie sich einen Moment, bis die Kollegen kommen. Die beiden Verbrecher werden gleich abgeholt!« Irgendwie kam mir der Typ bekannt vor und die Frau auch, dabei verkehrten wir sonst nicht mit Polizisten. Jedenfalls schnappte der, der gesprochen hatte, sich die Tasche mit dem Geld, und weg waren die beiden.

Mir blieb der Mund offen stehen. – »Eh, halt! Das sind ja gar keine echten Bullen!«, schrie der Hans-Dieter plötzlich los; das war den Bankleuten wohl auch inzwischen klar geworden, aber zu spät. Und wir saßen in der Tinte. Denn die Handschellen waren jedenfalls echt; da gab es keinen Zweifel. Hans-Dieter hat geflucht wie ein Seemann, aber das half nichts. Eine Viertelstunde später kam dann die richtige Polizei, mit Tatütata. Die Jungs haben sich auch halb schlapp gelacht, genau wie die Bankleute zuvor, aber dann haben sie uns mit auf die Wache genommen. So kam ich dann in den Knast nach Santa Fu.

Die Sigrid hat sich erst natürlich ziemlich aufgeregt, als sie von der ganzen Geschichte gehört hat. Aber das Kleid, das hat sie sich dann doch noch gekauft. Und obendrein noch die Wohnung renovieren lassen. Jetzt brauche sie ja erst mal nicht mehr für meinen Lebensunterhalt mit aufzukommen, und da spare man viel Geld, hat sie gesagt. Auch kam der Kurt jetzt öfter vorbei. Der war immer gut drauf, hatte auch ein neues Auto, einen Porsche. Und offenbar ließ der auch keine Nussschalen auf dem Teppich liegen. Jedenfalls hat die Sigrid wenig später die Scheidung eingereicht.

Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Knast gewesen sind, aber da ist es jedenfalls nicht unbedingt so, dass man immer ein Einzelzimmer bekommt. Auf diese Weise lernt man interessante Leute kennen. Ich musste die Zelle mit einem gewissen Frank Weber teilen, einem ganz nervösen Typ. Die meiste Zeit ging er unruhig in der Zelle auf und ab. Drei Schritte hin, Kehrtwendung, drei Schritte zurück, Kehrtwendung, und so weiter. Er war ein Bankräuber, genau wie Hans-Dieter und ich. Allerdings gab es ein paar kleine Unterschiede. Ein Unterschied bestand darin, dass sein Überfall geklappt hatte. Er hatte den Tresor leergeräumt. Ein zweiter Unterschied war, dass Frank den Kassierer erschossen hatte. Zwanzig Jahre hatte er dafür bekommen.

»Aber die Beute, die habe ich in Sicherheit gebracht«, brüstete er sich. »All das Gold. Alles gut versteckt. Und niemand weiß wo.«

»Wo?«, fragte ich.

Er lachte mich aus.

Frank mochte niemandem erzählt haben, wo er seine Beute vergraben hatte, aber er schlief unruhig – und manchmal redete er im Schlaf. Das Meiste davon unverständliches Zeug. Manchmal aber auch Satzfetzen, wie zum Beispiel: »das ganze Gold – so entsetzlich schwer – im Wald natürlich, das ist doch klar …« Ich wartete darauf, dass er irgendwann mehr ausplaudern würde, aber ich wartete vergeblich.

Ich bezweifelte, dass er in zwanzig Jahren noch genau wissen würde, wo sein Gold lag. In zwanzig Jahren konnte eine Menge passieren. Und das menschliche Gedächtnis war nicht unfehlbar. Ob Frank sich deshalb diese siebenstelligen Zahlen auf den Arm hatte tätowieren lassen? Ich hatte keine Schwierigkeiten damit, mir längere Zahlen zu merken.

Am Ende wurde er in eine andere Zelle verlegt.

Ich hatte drei Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich als gescheiterter technischer Zeichner und gescheiterter Bankräuber mit meinem weiteren Leben anfangen wollte. Inzwischen war ich mir absolut sicher, dass Sigrid und Kurt die beiden falschen Polizisten gewesen waren. Ich malte mir alle möglichen Methoden aus, mit denen ich mich an ihnen rächen würde. Ich verwarf sie eine nach der anderen. Am Ende stand mein Entschluss fest. Ich würde mich auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Geld.

Nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis habe ich lange überlegt, ob ich es wirklich tun sollte. Ich stellte mir alle möglichen Schwierigkeiten und Komplikationen vor. Aber die Geschichte war am Ende sehr einfach. Ich habe morgens vor dem Haus gewartet, bis Kurt und Sigrid zur Arbeit gegangen waren, dann bin ich die Treppe hinaufgegangen und habe den Schlüssel in das Schloss gesteckt. Er passte nicht. Nein, er passte doch. Ich war nur beim ersten Versuch zu nervös, hatte den Schlüssel verkantet. Ich öffnete die Tür und trat ein.

Wenn ich nicht gewusst hätte, dass dies einmal meine Wohnung gewesen war – ich hätte sie nicht wiedererkannt. Die beiden hatten alles vollständig renoviert. Die guten alten Eichenmöbel im Wohnzimmer waren verschwunden. Die Glasfronten der neuen Küche leuchteten in Smaragdblau. Das Glas war allerdings nicht durchsichtig, sodass ich alle Klappen öffnen und alle Schubladen ziehen musste, bis ich die große Dose mit dem Mehl gefunden hatte. Wir hatten unsere Ersparnisse immer im Mehl aufbewahrt. Wenn wir welche hatten. Und natürlich war ich mir nicht sicher, ob Sigrid und Kurt irgendetwas gespart hatten. Ich schüttete den Inhalt der Dose auf den Tisch. Sigrid hatte den alten Brauch beibehalten. Ich fand einen Frischhaltebeutel mit zwölftausend Euro. Mehr war also nicht übrig geblieben von den fast sechzigtausend, die wir erbeutet hatten und die Sigrid und Kurt uns als falsche Polizisten abgeluchst hatten. Ich steckte das Geld ein, schrieb auf einen Zettel: »Den Rest hole ich mir später!«, verpackte alles wieder so, wie es gewesen war, und sah mich in der Wohnung um.

Im Schlafzimmer fiel vor allem der gewaltige Feng-Shui-Spiegel auf. In dem konnte ich mir dabei zusehen, wie ich die Nachttischchen durchsuchte. Auf Sigrids Seite fand ich verschiedene Packungen mit Schlaftabletten. Kurt hatte dagegen seine Autoschlüssel im Nachttisch aufbewahrt. Sehr vernünftig von ihm, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, anstatt mit dem Porsche zur Arbeit zu fahren. Und die Kreditkarte brauchte er auf der Arbeit auch nicht. Ich steckte beides ein.

Der Porsche stand in derselben Tiefgarage, in der wir früher unseren Opel geparkt hatten. Der Wagen war vollgetankt. Besser ging es nicht. Ich wollte reisen. Einen Moment lang erwog ich, jetzt sofort loszufahren, aber ich verwarf den Gedanken. Das Geld würde nicht reichen für das, was ich vorhatte. Aber wozu hatte ich mich schließlich auf Kosten des Arbeitsamtes zum Grafiker umschulen lassen? Ich nahm das Geld, das ich erbeutet hatte, und kaufte mir davon eine Druckerpresse.

Alte Freundschaft

Nicht alles im Leben geht so glatt, wie man sich das so vorstellt. Ich starrte auf den Kerl, der im Treppenhaus vor meiner Wohnungstür auf mich gewartet hatte. Tobias war alt geworden, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Und fett. Zu wenig Bewegung. »Komm rein!«, sagte ich mechanisch. Ich wusste, das war ein Fehler. Aber was hätte ich sonst sagen sollen?

Tobias fiel mir um den Hals. »Du bist ein wahrer Freund! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt.«

»Schon gut.« Ich war peinlich berührt, denn Freunde waren wir eigentlich nie gewesen. Weder auf der Schule noch später bei der Ausbildung. Tobias hatte sich gar nicht erst bei irgendwelchen Firmen beworben, sondern sich gleich als Einbrecher versucht, und dabei hatten sie ihn dann erwischt. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn nicht bei seinem letzten Einbruch der Architekt, dem der Bungalow gehörte, zu Hause gewesen wäre. Bei der anschließenden Prügelei hatte Tobias den Kürzeren gezogen. Aber anstatt sich einfach festnehmen zu lassen, hatte er zur Pistole gegriffen und geschossen.

»Setz dich! Ich muss mal eben telefonieren«, sagte ich. »Falls du was zu trinken suchst – steht alles im Kühlschrank.«

Ich musste unbedingt Birte warnen. Ich ging ins Schlafzimmer, wo Tobias mich nicht hören konnte. Ich wählte Birtes Nummer, vertippte mich, wählte noch einmal. Ich ließ es endlos lange klingeln, aber Birte ging nicht ran.

Als ich zurückkam, schenkte sich Tobias gerade einen Gin ein. Nach dem Füllstand der Flasche zu urteilen, musste es schon der fünfte oder sechste sein.

»Kommst du direkt aus dem Knast?«, fragte ich. Ich war in Sorge. Ich hatte es zwölfmal läuten lassen; Birte war nicht rangegangen. »Heute entlassen?« Ich bemühte mich, locker zu bleiben. Er konnte nicht entlassen worden sein; selbst bei bester Führung nicht – den toten Architekten würden sie ihm so schnell nicht verziehen haben.

Tobias schüttelte den Kopf. »Quatsch! Ich bin natürlich abgehauen. Die können mich nicht festhalten, wenn ich wirklich wegwill …«

»Natürlich.«

»Die hätten mich auch nie gekriegt damals. – Lag nur am Auto.«

»Was denn für ein Auto?«

»Das Fluchtauto natürlich. Damit bin ich in die Verkehrskontrolle geraten. Kurz vor den Elbbrücken. Ich hatte Birte das Geld übergeben, und dann wollte ich nur noch rasch den Wagen loswerden – ja, und da haben sie mich gekrallt.«

»Mit dem geklauten Wagen.«

»Ja. Und mit der Pistole.« Er erzählte mir die ganze Geschichte. Langatmig und verworren. Er war inzwischen stark angetrunken. »Ich muss ins Ausland«, nuschelte er.

Ich nickte. Und dann, als ich schon fast glaubte, ihn mit einer Fahrkarte nach Kopenhagen schnell und billig wieder loszuwerden, fragte er unvermittelt: »Sag mal, die Birte, – du weißt nicht zufällig, wo die Birte steckt?«

»Keine Ahnung.« Eigentlich trank ich tagsüber keinen Gin, aber auf den Schreck wollte ich mir jetzt doch einen einschenken. Zu spät. Die Flasche war leer.

»Keine – keine Ahnung?«, lallte er. »Aber früher … früher da hattet ihr doch immer Kontakt.«

Ich schüttelte den Kopf. »Schon lange nicht mehr.« Ich stand auf.

»Wo … wo läufst du denn immer hin?«

»Entschuldige, ich muss noch mal telefonieren.« Als ich gleich darauf ins Wohnzimmer zurückkam, war Tobias auf dem Sofa eingeschlafen.

Wir trafen uns im Harburger Stadtpark. Da, wo früher der Kinderspielplatz war, wo die Jungs immer in das hölzerne Rettungsboot gepinkelt haben. Als ich ankam, saß Birte schon auf der Bank und rauchte.

»Ich denke, du rauchst nicht mehr?«

Birte sah mich an. »Lass die Scherze«, sagte sie. »Ich hab Schiss, Jürgen.« Ihre Stimme zitterte.

»Wird schon gut gehen.«

Sie schüttelte den Kopf. »Du hast ja keine Ahnung. Der Tobias – der ist brutal, der geht über Leichen.«

»Wir sind doch Schulfreunde«, sagte ich, um sie zu beruhigen.

»Schöner Freund. – Die Narbe auf meinem Bauch – du kennst doch die Narbe auf meinem Bauch?«

»Klar.« Wer Birtes Bauch kannte, musste auch die Narbe kennen. Eine etwas verunglückte Blinddarmoperation, hatte ich immer gedacht.

»Das war Tobias mit dem Küchenmesser. Einfach ausgerastet ist er. Und praktisch wegen nichts. Natürlich hat es ihm hinterher leidgetan, aber da lag ich schon im Mariahilf in der Notaufnahme. Wenn der das hier erfährt …«

»Das erfährt er nicht«, sagte ich. »Warum tauchst du nicht einfach für ein paar Wochen irgendwo unter?«

Birte lachte. »Wo denn zum Beispiel? Bei Barbara vielleicht? Oder bei Jenny?«

Ich schüttelte den Kopf. Das ging nicht, die redeten zu viel. Außerdem lag die Freundschaft der Mädchen auf Eis, seit Birte nicht mehr als Arzthelferin arbeitete und keine gefälschten Rezepte mehr ausstellen konnte. Nein, wir brauchten eine radikalere Lösung. »Tobias muss verschwinden. So schnell wie möglich. Und wenn ich ihn erschlagen muss!«

Birte sah mich an. »Das würdest du tun?«

»Klar, wenn es sein muss.« Hoffentlich nicht! Ich hatte das nicht ernst gemeint, aber Birte schien mich beim Wort nehmen zu wollen. »Wahrscheinlich erwischen die Bullen ihn sowieso bald.«

»Ja, vielleicht. – Aber nimm dich in Acht, Jürgen! Er hat eine Pistole!«

»Er sagt, die haben ihm die Bullen abgenommen.«

Sie sah mich an. »Manchmal lügt er auch, Jürgen! – Und er ist zu allem fähig.«

Eine kleine Kostprobe davon, wozu Tobias fähig war, sollte ich noch am selben Abend bekommen. Als ich zurückkam, war er weg. Doch während ich noch überlegte, wo mein Besucher wohl hin sein könnte, stürzte er auch schon zur Tür herein, völlig außer Atem. »Die beiden Fünfziger – also die waren falsch!«

Den Blick auf meinen Schreibtisch hätte ich mir sparen können. Natürlich hatte Tobias die Scheine genommen, die da herumgelegen hatten. Meine Scheine. Probedrucke, auf Normalpapier.

»Hat dich jemand erkannt?«, fragte ich.

Der Dicke schüttelte den Kopf. »Bestimmt nicht! – Wo hast du die Dinger denn her?«

»Keine Ahnung. Wahrscheinlich von Aldi. Oder Penny, das kann auch sein. – Und die sollen falsch gewesen sein?«

Ich weiß nicht, ob er mir meine Ahnungslosigkeit abgekauft hat. Jedenfalls hat er nicht weiter nachgefragt.

»Wo sie wohl steckt, die Alte?« Tobias tigerte im Wohnzimmer auf und ab. »Ihre Wohnung ist aufgelöst. Keiner weiß, wo sie hin ist.«

»Lass doch die alten Geschichten.« Er machte mich ganz nervös. Konnte er denn nicht akzeptieren, dass sie weg war? »Du kannst doch nicht glauben, dass die Birte jahrelang dasitzt und auf dich wartet! Schließlich ist sie ja nicht deine Frau.«

»Na und? Jedenfalls muss ich sie finden. Wo sie doch das ganze Geld für mich verwahrt hat.«

»Für dich verwahrt? So blöd kannst du doch wohl nicht sein, Tobias.«

»Was soll das heißen?« Er starrte mich drohend an.

Ich musste aufpassen, was ich sagte. »Das macht man nicht in der Wirtschaft. Geld muss arbeiten!«

Das ließ er nicht gelten. »Bei mir nicht. Bei mir braucht keiner zu arbeiten. Ich nicht und die Birte nicht und mein Geld auch nicht. – Aber jetzt brauche ich das Geld. Ich brauche jede Menge Geld!«

»Ich kann dir nicht helfen«, sagte ich. Das fehlte noch, dass dieser Schwachkopf mit unseren schönen Blüten loszog.

Tobias packte mich am Kragen. »Doch, du kannst mir helfen. Wir drehen nämlich ein Ding zusammen.«

Ich schüttelte den Kopf.

Er packte fester zu. »Nur wir beide. Todsichere Sache. Ich habe da einen Tipp gekriegt …«

»Lass los! Wenn du mich erwürgst, kann ich nicht mehr mitmachen«, keuchte ich.

»Nix für ungut. War nur Spaß. Wir sind doch schließlich Freunde!«

Und so geriet ich unversehens immer tiefer in die Tinte. Sollte ich mich etwa mit diesem Kerl anlegen? Selbst wenn er vielleicht keine Pistole hatte – er hätte mich ohne Mühe erwürgen können. Jetzt waren wir unterwegs zu unserem ersten gemeinsamen Unternehmen. Die Sache gefiel mir nicht. Beste Wohngegend zwar, aber das Haus sah so unscheinbar aus, und der Rasen, der war frisch gemäht. Sicher war der Besitzer zu Hause. Ich sah mich besorgt um und fasste schließlich Tobias am Ärmel. »Das kann doch nicht richtig sein!«

»Doch, natürlich ist das richtig. Nummer achtundsechzig. Da wohnt der Kerl. Chefarzt. Ist für zwei Monate in die Karibik, sagen die Kumpel.«

»Und wie heißt der Typ noch mal?«

»Sempert.«

»Hier steht Breuer.« Ich wies auf das Namensschild an der Pforte.

Tobias zuckte mit den Achseln. »Sicher vom Vormieter.«

»Bist du dir sicher, dass deine Kumpels das nicht irgendwie durcheinander gekriegt haben?«

»Natürlich bin ich mir sicher. Achtundsechzig.« Tobias stieß die Pforte auf, ging forschen Schrittes auf die Haustür zu und läutete. Nichts rührte sich.

»War es nicht vielleicht die Sechsundachtzig?«, fragte ich.

Tobias beachtete mich nicht. Er schlug mit der Faust gegen die Tür. Die kleine Glasscheibe zerklirrte; Tobias fluchte; er hatte sich geschnitten. Auf dem Flur ging das Licht an, und man hörte das wütende Bellen eines großen Hundes.

Was soll ich sagen – wir haben es nur knapp geschafft. Quer durch die Gärten, der Typ mit dem Hund immer hinter uns her. Zum Glück war das Viech angeleint. Aber wenn nicht gerade der 141er-Bus gekommen wäre, hätte der Köter uns am Ende doch noch erwischt.

Am nächsten Morgen schlief Tobias lange; danach machte er sich wieder auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin. Sobald er aus dem Haus war, rief ich Birte an. Ich wusste, Tobias würde eine Kneipe nach der anderen abklappern, ohne Erfolg natürlich, überall ein, zwei Bierchen trinken und schließlich am späten Nachmittag sturzbetrunken zu mir nach Hause wanken. Wenn er nicht vorher geschnappt wurde. Wir hatten also viel Zeit.

Ich hatte vorgeschlagen, dass wir Tobias’ Sachen durchsuchen sollten, aber Birte hatte andere Vorstellungen von der Gestaltung des Vormittags.

»Seine Sachen können wir uns immer noch ansehen«, sagte sie. »Komm mit ins Bett, wir nutzen die günstige Gelegenheit!«

Am Ende sind wir beide eingeschlafen.

Als ich aufwachte, war es schon früher Nachmittag. Ich deckte Birte zu, zog mich leise an und machte mich daran, die Sachen unseres ungebetenen Gastes zu durchsuchen. Viel hatte er ja nicht dabei. In seiner Aktentasche fand ich tatsächlich die Pistole. Hatte er mich also doch angelogen. Zum Glück war das Ding nicht geladen. Daneben steckte eine zerknüllte Zeitung. Es war das Abendblatt vom Vortag. Meine Zeitung. Er musste sie von der Fußmatte eingesammelt haben. Als ich einen Blick auf die Titelseite geworfen hatte, wusste ich auch warum. Dreister Falschgeld-Gangster nach spektakulärer Flucht entkommen! lautete die Schlagzeile, und das Foto zeigte unverkennbar Tobias, wie er mit irrem Blick aus dem Kaufhaus stürzte. Den Wachmann im Hintergrund hatte er offenbar mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt; die Zeitung schrieb, der Mann habe bei Redaktionsschluss das Bewusstsein noch nicht wiedergewonnen.

So weit, so gut. Der Dicke war fotografiert worden; es war nur noch eine Frage von Stunden, bis er identifiziert und festgenommen war. Wir würden ihn nie wiedersehen. Das hoffte ich jedenfalls, aber plötzlich flog die Wohnungstür auf, und Tobias wankte herein.

»Hallo, Jürgi, es gibt was zu feiern!«, lallte er. »Ich weiß jetzt endlich, wo sie steckt, die Schlampe!«

Ich war mir sicher, dass er das nicht wusste. Egal. Ich schloss die Schlafzimmertür. Zwei Flaschen Champagner hatte Tobias mitgebracht. Er öffnete die erste mit Bravour. Der Korken knallte gegen die Decke, der Champagner spritzte durchs Zimmer, und die beiden Bierhumpen liefen über. Das würde Ringe auf der Tischplatte geben.

Womöglich wäre alles ganz anders gekommen, wäre nicht in diesem Augenblick Birte hereingekommen. Unglücklicherweise kam sie nicht vom Treppenhaus – das wäre schon schlimm genug gewesen –, sondern sie kam aus meinem Schlafzimmer; und sie war obendrein noch nackt. Sie rieb sich die Augen; der Lärm im Wohnzimmer hatte sie wohl aufgeweckt.

Ich hatte das Gefühl, Tobias war auf einen Schlag nüchtern. Er setzte das Glas ab, riss die Schublade auf und griff sich ein Brotmesser. Birte kreischte. Ich nahm den Champagner und schlug Tobias die volle Flasche mit aller Wucht über den Schädel. Die Flasche blieb heil; Tobias nicht. Er ging lautlos zu Boden und rührte sich nicht mehr.

Birte ging in die Knie und fühlte seinen Puls. »Der ist hin!« sagte sie. Sie war ja Arzthelferin, sie musste es wissen.

»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich. Meine Stimme zitterte.

»Der muss in den Kühlschrank. So können wir den nicht trinken.« Sie meinte den Champagner.

Ich zeigte auf Tobias. »Sollen wir ihn vielleicht im Garten vergraben, oder was?« Ich war in Panik. Ich hatte schließlich noch nie einen Menschen erschlagen.

Birte war die Ruhe selbst. »Beerdigungsunternehmen«, sagte sie. »Steht alles im Branchenbuch. Die regeln das für uns.«

»Aber doch nicht in einem solchen Fall …«

»Doch, natürlich.«

Birte hatte recht. Alles, was wir brauchten, war eine Sterbeurkunde. Der sogenannte Totenschein. Kein Problem, sagte Birte. Einen Totenschein zu fälschen, sei viel einfacher als eine Banknote. Den prüfte keiner unter ultraviolettem Licht oder guckte nach, ob das Wasserzeichen auch stimmte.

Damit waren wir fürs Erste alle Sorgen los. Jedenfalls glaubte ich das. Es stellte sich sehr rasch heraus, dass Birte damit alle Sorgen los war – und ich war Birte los. Nachdem ich ihren Tobias aus dem Weg geräumt hatte, packte sie ihre Sachen und verschwand aus meinem Leben. Aber das machte nicht viel. Ich druckte so viel Geld, wie ich brauchte. Dann versenkte ich die Druckerpresse im Seehafen, holte den Porsche aus der Tiefgarage, er war jetzt grün und hatte ein neues Kennzeichen. Ich verkaufte den Wagen in Hamburg an einen Ausländer, der mir bündelweise kleine Scheine hinblätterte, und dann fuhr ich an die Nordsee, so wie ich es geplant hatte.

Zimmer frei!

Föhr war vielleicht nicht die aufregendste Nordsee-Insel, aber mein Bedarf an Aufregungen war fürs Erste gedeckt. Schon am zweiten Urlaubstag sah ich, dass ein kleines Speiselokal mitten in Wyk zum Verkauf stand – und das zu einem lächerlichen Preis. Gut, dass ich genügend Euros gedruckt hatte. Ich hätte alles in bar bezahlen können, aber um nicht zu sehr aufzufallen, wickelte ich die Transaktion über mein Girokonto ab. Als alles geregelt war, rief ich Hans-Dieter an, der inzwischen auch aus dem Knast entlassen war, und fragte ihn, ob er bei mir als Kellner anfangen wolle.

»Kommt nicht infrage!«, sagte er.

»Kellner auf Föhr! Für dich als alten Föhrer sollte das doch ein Traumjob sein!«

»Na gut, aushilfsweise«, brummte er. Aber jedenfalls kam er, und er blieb.

Das Geschäft begann vielversprechend. Aufgrund unserer günstigen Preise war unsere Föhrer Weinstube nach kurzer Zeit ausgebucht. Einer unserer ersten Gäste war der Herr Professor Hasso von Lohbergen aus Hamburg. Der verbrachte seine Ferien hier bei uns auf Föhr. Er war sehr zufrieden. Er würde sogar gern noch um ein paar Wochen verlängern, aber wir waren ausgebucht jetzt in der Hauptsaison. – Nein, der Herr Professor war kein Weintrinker.

Wir hatten nichts gegen Biertrinker. Zufriedene Biertrinker waren uns hundertmal lieber als irgendwelche Banausen, die an unserem Wein herummäkelten. Wie zum Beispiel dieser Krause, dieser Lehrer aus Bochum. Auch nicht gerade die beste Weingegend, wenn Sie mich fragen. Aber der hat sich aufgeführt, als ob er der größte Experte wäre.

»Ich habe mir Ihren Keller angesehen, Herr Ehlers«, hat er gesagt, laut, dass jeder ihn hören konnte. »Da sollte sich mal die Gewerbeaufsicht drum kümmern!«

Also, der Keller, das war nun wirklich unser Heiligtum. Der Weinkeller einer Weinstube. Da darf keiner rein. Was denn, an alte Eichenfässer denken Sie und an endlose Regale mit verstaubten Flaschen, eine köstlicher als die andere? … Ich sehe schon, Sie waren noch nie im Weinkeller eines Speiselokals. Da stand unser Computer, ein Scanner, ein teurer Drucker für die richtigen Etiketten. Fachliteratur, damit wir wussten, was gut und teuer war. Drei, vier Kisten Weißwein und Rotwein, außerdem leere Flaschen, ein Trichter und ein Messbecher für den Fall, dass einer Rosé wollte. Und natürlich so Dinge wie Ascorbinsäure und Glykol zur Verfeinerung des Geschmacks. Aber das musste niemand wissen, diesen technischen Kram. Das störte nur beim Genuss. Wie sagte Hans-Dieter immer: »Never look into a Chinese kitchen!« Und Hans-Dieter war viel rumgekommen in der Welt, der wusste, wovon er sprach!

Wenn Sie mal auf Föhr gewesen sind, dann haben Sie sicher die großen Walknochen gesehen, die vor dem Friesenmuseum in Wyk standen. Waren inzwischen ein bisschen angenagt vom Zahn der Zeit, aber immerhin. Früher standen solche Knochen vor vielen Häusern auf Föhr. Der Walfang hatte die Insel reich gemacht. Und Hans-Dieter war einer der letzten Walfänger. Hatte für die Norweger gearbeitet. Das war, noch bevor er bei Blohm & Voss angefangen hatte. Das Letzte, was er damals harpuniert hatte, das war ein Schlauchboot von Greenpeace gewesen. Die Jungs sind ihm im letzten Moment in die Quere gekommen. Ist zum Glück nichts weiter passiert, niemand verletzt worden, und den Wal hatte er trotzdem am Haken. Aber das hatte ihm doch gewaltig zu denken gegeben. Da hatte er dann den Job aufgegeben.

Natürlich hatte Hans-Dieter gleich alles durchsucht, kaum dass dieser Lehrer sein Zimmer bezogen hatte. Wir machten das immer so. Man wollte ja schließlich wissen, wen man sich da ins Haus holte. Gefunden hatte Hans-Dieter nichts. Jedenfalls nichts, was sich gegen den Kerl verwenden ließe. Einige Packungen Präservative. Und mehrere Stapel zum Teil korrigierter Klassenarbeiten. Ungenügend! Mach nur so weiter!, hatte er einem der Schüler unter den Aufsatz geschrieben. Es wird böse enden! Hatte sich beim Abschreiben erwischen lassen, der Trottel.

»Das Schlimmste, was der jemals gemacht hat, ist wahrscheinlich Falschparken«, vermutete Hans-Dieter.

Ich war nicht so überzeugt. Wahrscheinlich betrog er mindestens auch die Steuer. Obwohl da für einen Lehrer wohl nicht allzu viel zu holen war. Aber das passte zu ihm. Korinthenkacker. Die Kurtaxe hatte er jedenfalls nicht gezahlt. Das Anmeldeformular lag am Vortag noch unausgefüllt auf seinem Nachttisch.

»Geh doch noch mal hoch und guck genauer nach«, sagte ich. »Da ist bestimmt irgendwas, das du übersehen hast!« … Zum Glück war wenigstens der Professor nicht in der Gaststube, als der Lehrer seinen großen Auftritt hatte. Gewerbeaufsicht, das hätte uns gerade noch gefehlt.

Fünf Minuten später kam Hans-Dieter zurück. »Alles klar«, sagte er. »Der ist tot.«

Ich legte erschrocken den Finger auf die Lippen. Zum Glück war die Gaststube fast leer, und Hans-Dieter hatte seinen Satz so gleichgültig dahergesagt, als wäre das die natürlichste Sache von der Welt.

»Hans-Dieter«, sagte ich. »Ich glaube, du hast mich da etwas missverstanden. Ich hab nur gesagt, dass wir Schwierigkeiten mit diesem Herrn haben und dass wir uns darum kümmern müssen, aber du hättest deshalb doch nicht gleich …« Das war das Problem bei Hans-Dieter: Er konnte seine Kräfte manchmal nicht richtig einschätzen.

Hans-Dieter zuckte mit den Schultern. »Ich hab nichts gemacht.«

Ich warf einen raschen Blick auf unsere Gäste. Es sah nicht so aus, als ob in den nächsten Minuten jemand einen Wunsch haben würde. »Komm mit«, sagte ich.

Die Nummer zwölf lag nach hinten raus. Eines der Zimmer, die wir noch nicht renoviert hatten. Daher etwas billiger als die anderen; und aus dem Grund hatte der Lehrer es sich wohl auch ausgesucht. Und nun war er tot.

»Polizei?«, fragte Hans-Dieter.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: