10,99 €

Mehr erfahren.

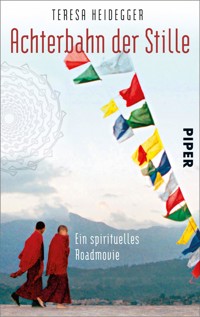

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Nepal, Land traumhafter Trekkingpfade und Sitz der Götter – heißt es jedenfalls. Idealer Rückzugsort für Teresa Heidegger, eine junge Frau aus Berlin, die auf ihrem Weg in den Himmel des deutschen Regietheaters gerade einen herben Rückschlag erlitten hat und sich mit einem Mal in einer Sinnkrise wiederfindet. Nach der ersten zaghaften Annäherung an Land und Leute wagt sie den Schritt in ein Schweigekloster, um die Kunst der Vipassana-Meditation zu erlernen: 110 Stunden regungsloses Sitzen in 10 Tagen – Lachen, Reden, Schokolade, E-Mails – alle irdischen Freuden streng untersagt. Und doch macht sie gerade hier die wichtigste Entdeckung ihres Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage Mai 2011

ISBN 978-3-492-95325-2

© Piper Verlag GmbH, München 2009 erschienen im Verlagsprogramm Malik

Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, nach einer Idee von Birgit Kohlhaas Umschlagfoto: Tobias Gerber / laif Karten: Eckehard Radehose, Schliersee

Beobachte. Beobachte einfach.Die Wirklichkeit, wie sie ist, undnicht, wie du sie gerne hättest.S. N. Goenka

Nicht nur ist dieWirklichkeit nicht das,was sie zu seinscheint,sondern sie könnteauch anders sein, als sieist.P. Berger & H. Kellner

Präludium

Im Frühjahr 2007, knapp zwei Monate nach meinem einunddreißigsten Geburtstag, stürzte ich in eine tiefe Krise. Manche mögen es eine vorgezogene Midlife-Crisis oder eine verspätete Endzwanziger- beziehungsweise Anfangdreißiger-Krise nennen – denkbar wäre auch eine verschlafene Jugendkrise oder gar eine posttraumatische Kindheitskrise. Wie auch immer die Diagnose lauten mochte – fest stand, dass ich mich in einem statischen Zustand des Leidens befand, den ich zuvor bei anderen immer als dezent lächerliche Bauchnabelshow verurteilt hatte. Und zwar in der festen Überzeugung, selbst niemals in eine solche missliche Lage zu geraten – und darin hängen zu bleiben schon gleich dreimal nicht.

Auslöser des Dramas, welches sich mit den folgenden Monaten zu einem – für die Zuschauer wohl eher ermüdenden, mich selbst fast zermürbendem – Trauerspiel entwickelte, war eine Prüfung für den Ausbildungsgang Regie an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Ich scheiterte an der Aufgabe, innerhalb einer Stunde eine kleine kreativ-spritzige Inszenierung zu präsentieren. Ein Scheitern, das einer der Lehrenden, der Leiter der Schaubühne Berlin, Thomas Ostermeier, recht knapp zusammenfasste: »Ich sehe da keine szenische Phantasie – und darum geht es bei Regie.«

Nun hing an dieser Prüfung keineswegs meine berufliche Existenz. Die Regie war lediglich eine zusätzliche Möglichkeit, die ich zu meiner freiberuflichen Tätigkeit als Gesellschaftserforscherin und Dramaturgin gern professionell ausgebaut hätte. Mich interessierte das Theater, und eine Karriere als neuer Star der Volksbühne Berlin schien verlockend, aber war beileibe nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte. So hatte ich im Vorfeld überall betont, ich würde an dieser Prüfung, zu der ich mich überhaupt nur auf Drängen eines befreundeten Regisseurs angemeldet hatte, lediglich aus »Neugier und zum Spaß« teilnehmen.

So weit alles kein Problem. Als jedoch an jenem schwarzen Sonntag besagter Satz von Ostermeier auf mich niederschmetterte, war aller Spaß definitiv vorbei. Während ich taumelnd versuchte, mein Gleichgewicht zu halten, damit mein Körper nicht meinem am Boden herumkugelnden Kopf folgte, wandte sich der Gott der Regiekunst mit demonstrativem Desinteresse von meiner jämmerlichen Person ab und verließ hoch erhobenen Hauptes den Raum. Mit dem Schnappen des Türschlosses erkannte ich, dass ich wohl nur deshalb so entspannt vor die Jury getreten war, weil ich im Grunde keinerlei Zweifel daran gehabt hatte, dass ich mit Bravour und ohne große Anstrengung bestehen würde. Im Stillen hatte ich schon meine revolutionär politischen Inszenierungen an der Volksbühne inklusive der Entwürfe meiner extravaganten Premierengarderobe entworfen. Stattdessen hieß es nun sehr schlicht: »keine szenische Phantasie« – damit war alles gesagt. Ich hatte hier nichts mehr zu suchen. Wortlos packte ich meine Sachen und sah zu, dass ich dem Ort meines kläglichen Scheiterns schnellstmöglich entkam.

Mit diesem Tag begann eine Talfahrt, die weder ich selbst noch irgendjemand sonst in meinem Umfeld erklären, geschweige denn nachvollziehen konnte.

Das vernichtende Urteil ließ mich nicht mehr aus den Klauen. Nacht für Nacht kniete ich um Gnade bettelnd vor dem Regisseur, der sich als schwarzer Henker drohend vor mir aufbaute. Auf mein flehentliches Winseln reagierte er lediglich mit spöttischem Gelächter – und ließ gnadenlos erneut das Beil auf mich niedersausen. Schweißgebadet verharrte ich die restlichen Stunden bis zum Morgen stocksteif und hellwach in meinem Bett und überlegte krampfhaft, wie ich mehr Phantasie in mein scheinbar wüstenähnliches Gehirn einpflanzen könnte. Ich entschied, fortan die Finger von der Regie, dem Theater generell und der Kunst in ihrer Gesamtheit zu lassen. Ein Entschluss, der mich zwar erleichterte, mir aber nicht aus meinem Tief half.

Meine Schwester – selbst am Theater tätig – versuchte, mich mit Engelszungen davon zu überzeugen, dass es keine objektive Beurteilungskriterien gäbe, die darüber bestimmen könnten, was Kreativität oder Kunst sei. »Warum lässt du dich von so einem aufgeblasenen Narzissten ins Bockshorn jagen? Wo bleibt dein Selbstbewusstsein?« Ihre Frage traf ins Schwarze. Ich war durch diese Prüfung gefallen. Na und? War mein Ego so abhängig von der Anerkennung eines Regisseurs, den ich noch nicht einmal besonders gut fand? Nie im Leben waren mir Karriere oder sonstige Statussymbole wichtig gewesen, im Gegenteil: Gewettert hatte ich immer über diese »Schwächlinge«, die ich als prestigesüchtig und anerkennungswütig abstempelte. Hatte ich mir nun die gesamte Zeit munter in die Tasche gemogelt?

Von einigen Seiten meines Umfelds kam eine ganz andere Diagnose. Grund meiner Misere sei schlicht die Tatsache, dass ich mich endlich wieder verlieben müsste und es, klar, mit dreißig an der Zeit wäre, ans Nestbauen und Kinderkriegen zu denken. Ich sollte mich ins wilde Nachtleben oder zumindest in ein Internetforum begeben – und schon wäre ich meine Probleme schnell wieder los. Mal abgesehen davon, dass ich mich in einer Seelenlage befand, in der es mir nahe liegender erschien, meiner eigenen Beerdigung beizuwohnen, anstatt zum Traualtar zu marschieren, wusste ich, dass mein Singledasein maximal Symptom meiner desolaten Lage und nicht »Krankheitserreger« war. Strikt verweigerte ich sowohl Besuche von Singlepartys als auch eine Anmeldung bei PARSHIP.

Stattdessen landete ich im Zuge der tieferen Ursachenforschung bei einer Therapeutin. Diese stellte mir etliche kluge Fragen und verhalf mir zu interessanten Denkansätzen – aus dem Strudel meines Daseins, in den ich so urplötzlich geraten war, vermochte sie mich allerdings nicht zu retten. Ich fand mich und meine Krise unwürdig und konnte lediglich erklären, dass es sich – ohne Übertreibung – anfühlte, als sei mir mit diesem Scheitern die Existenzberechtigung genommen worden. »Aber wer kann Ihnen denn die Existenzberechtigung entziehen?«, fragte mich meine Therapeutin. »Ich weiß es ja eben nicht!«, schrie ich die arme Frau an, die schließlich nichts dafür konnte, dass ich mich in einer Fehlinszenierung von Tschechow befand, bei der die Komik im Sumpf meines Selbstmitleids stecken geblieben war.

Nachdem ich einige Monate lang mich selbst ebenso wie meine Umwelt mit Weltuntergangsszenarien und wütenden Zerstörungsphantasien malträtierte, kapitulierte ich im Herbst endgültig und gestand mir ein, dass ich mit gutem Willen allein wohl nicht mehr aus meinem inneren Malheur finden würde. Es brauchte einen radikalen Wechsel. Seitens meiner besorgten Freunde hagelte es sofort wieder allerlei gut(gemeint)e Tipps und Ratschläge – es war ihnen anzumerken, dass sie mindestens so froh waren wie ich, wenn ich endlich wieder zu meinem Humor zurückfinden würde.

So wurde ich mit Broschüren und Büchern mit diversen Kriseninterventionsangeboten spiritueller, psychischer und kreativer Art überhäuft. Meine Freundin Heike riet mir sogar, nach Indien oder Nepal zu reisen und dort einen Vipassana-Meditationskurs zu machen: »Da meditierst du von frühmorgens bis zum Schlafengehen und denkst an nichts anderes außer deinen Atem – das würde dich auf jeden Fall wieder auf Kurs bringen!«

Ich sah sie an, als hätte sie mir vorgeschlagen, mich nackt auszuziehen und dabei Hula-Hoop zu tanzen. »Den ganzen Tag meditieren? Hast du sie noch alle? Meditation ist so ziemlich das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann«, wehrte ich vehement ab.

»Klar, es ist hart, aber danach bist du ein neuer Mensch«, beharrte meine Freundin auf ihrem Vorschlag.

Obwohl ich wahrlich nichts gegen einen Rollenwechsel einzuwenden gehabt hätte, fand ich die Vorstellung eines solchen Exerzitiums dennoch zu absurd, um mich überhaupt eingehender damit zu beschäftigen. Dann schon lieber auf Reisen gehen, das erschien mir eine passablere Möglichkeit, um »wieder auf Kurs zu kommen«, wie Heike es genannt hatte.

Als ich am nächsten Nachmittag auf dem Bett lag und meinen Stapel an Selbsterfahrungsangeboten durchblätterte, hatte ich unversehens einen Bericht über den Jakobsweg in der Hand. Vielleicht sollte ich das machen? Das war immerhin seit Hape Kerkeling der erklärte Ausweg schlechthin für Menschen in Lebenskrisen – jenseits jeglicher Religionszugehörigkeit. Fit genug war ich, und Wandern fand ich nicht schlecht. Da hört man auf nachzudenken und kommt ebenfalls zu sich, muss aber nicht so langweilig auf seinem Hintern sitzen. Zudem gerät man dabei auch ein wenig ins Schwitzen. Ich begeisterte mich zunehmend für die Idee, bis ich schließlich realisierte, dass ich noch bis Mitte November in einem Jugendkunstprojekt eingebunden war. Im Winter einsam und verloren durch Eis und Schnee die Pyrenäen zu überqueren schien mir eine Expedition, die mich durchaus vom trüben Regen in einen orkanartigen Sturm katapultieren könnte – und so verwarf ich den Einfall wieder.

Aber gab es nicht andere Möglichkeiten, um eine vergleichbare Art der Selbsterfahrung zu machen? Heike kam mir wieder in den Sinn und ihr Vorschlag eines Vipassana-Kurses. Auch ihre Schwärmereien über Nepal, das »Land der Götter«, wo sie schon mehrmals meditiert hatte. Klar, nicht Indien sollte es sein, sondern Nepal. Das bedeutete Spiritualität und Abenteuer. Denn es gab ein Gebirge dort – und was für eines! Aufgeregt setzte ich mich auf. Geniestreich des Himmels! Ich würde nach Nepal reisen und im Himalaya wandern gehen! Ich hatte zwar keine großartige Bergerfahrung, aber immerhin war ich in den Alpen aufgewachsen und hatte in meiner Jugend den einen oder anderen Gipfel erklommen.

Zudem wusste ich von Heike, dass es dort genügend Touren gab, die sogar eine Berliner Stadtpflanze, zu der ich mittlerweile mutiert war, bewältigen konnte. Land in Sicht! Wenn alle Welt die Erlösung auf dem Jakobsweg suchte, würde ich sie im Himalaya finden – und müsste mir zudem nicht die Blöße geben, wie ein Dackel dem guten Kerkeling hinterherzujuckeln. Das Abenteuer, eine Zeit lang ganz allein in den Bergen zu sein und eine Expedition per pedes zu wagen, hatte mir schon immer eine freudige Gänsehaut beschert, allein deshalb, weil es eine Extremerfahrung war, die einen mit sich selbst konfrontierte. In der Stimmung, in der ich mich befand, konnte das zwar alles andere als nur genussvoll werden, aber vielleicht verhalf mir ein solches Unterfangen endlich wieder zu mehr Durchblick – bei meinem inneren Chaos keine schlechte Alternative.

So vergaß ich kurzzeitig meine miese Laune und machte mich aufgeregt an die Planung. Ab Mitte November konnte ich weg, Mitte Januar musste ich zu meinem nächsten Projekt zurück sein. Mir standen also knapp acht Wochen zur Verfügung.

Da ich schon öfter gereist war und mich immer gern ohne Vorkenntnisse in ein neues Land begab, blieb in den nächsten beiden Monaten nicht viel vorzubereiten. Ein Paar Trekkingsschuhe, eine warme Jacke, die Reiseapotheke, das Visum, der Lonely-Planet-Reiseführer für Nepal, dazu noch ein anderer, der auf Trekking spezialisiert war, und ein schwarzes Moleskin-Notizbuch – mehr brauchte ich nicht, den Rest würde ich in Nepal besorgen können.

Während meine Freunde, die mich und meinen Hang zu spontanen Abenteueraktionen kannten, recht gelassen auf meine Himalaya-Aktion reagierten, waren meine Eltern einigermaßen schockiert, als sie hörten, dass ich Weihnachten allein in einem fernen Land verbringen wollte. Aber ich versprach, ihnen ab und an ein Lebenszeichen zu geben, und so sagten sie nichts mehr. Wir hatten nicht über meine Krise gesprochen, aber es war ihnen nicht entgangen, dass dieses Jahr bislang nicht gerade eine Rutschpartie des Frohsinns für mich gewesen war.

So fand ich mich am 21. November 2007 mit meinem Rucksack auf dem Rücken am Flughafen Berlin wieder, um mich für sieben Wochen in Nepal auf die Suche zu machen. Nach – ja, was war es denn? Nach dem Vertrauen zu mir selbst, dem roten Faden in meinem Leben. Ansonsten hatte ich keinen festen Plan. Ich wollte in den Bergen wandern gehen, alles Weitere sollte sich auf der Reise zeigen. Ich war nur froh, meine verfahrene Situation hinter mir lassen zu können. Und damit den Druck loszuwerden, schnellstmöglich wieder klarkommen zu müssen. Und wenn ich die gesamte Zeit lethargisch in einem Hotelzimmer liegen würde – zumindest würde keiner Notiz davon nehmen. Ich müsste nichts mehr erklären oder rechtfertigen. Doch eines gelobte ich mir: nicht weiter über meine Krise und etwaige Auswege daraus nachzudenken. Wenn ich eines in diesem schrecklichen Jahr realisiert hatte, dann, dass mich das Analysieren keinen Schritt weitergebracht hatte.

Chaos und schlechte Laune – Ankunft in Nepal

22. November 2007

Die Maschine landet um neunzehn Uhr Ortszeit in Kathmandu. Knapp dreißig Stunden bin ich seit meinen Start unterwegs und entsprechend benebelt.

Wir werden in einen ziemlich chaotischen und leicht lädierten Empfangsterminal geleitet, der mehr an eine Turnhalle aus den Fünfzigerjahren erinnert als an einen Flughafen. Erst beim Anblick des verlotterten Gebäudes wird mir bewusst, welcher Würdigung allein die Tatsache bedarf, dass der Flieger – mit mir darin! – heil gelandet ist. Nun heißt es, feste die Daumen drücken, dass mein Rucksack den Weg ebenso gut überstanden hat. In einer Ecke stapelt sich ein Berg von Gerümpel und vereinzelten Gepäckstücken, die wohl vergeblich darauf warten, dass sich irgendjemand ihrer annimmt und den Eigentümern zusendet.

Ein kleiner, runzeliger Alter hinter einem einfachen Verkaufsstand bietet Tee und heiße Zitrone an. Zwei andere, etwas jüngere Männer mit schwarzen Augen und markanten Gesichtszügen laufen mit einem Bauchladen umher und verkaufen Süßigkeiten und Gebäck. Was für ein Kontrast zu den hochmodernen Kaffeelounges in Berlin! Strahlt auf jeden Fall mehr Atmosphäre aus als ein schicker Starbucks-Tresen. Ich wechsele als Erstes ein wenig Geld und komme mir enorm wohlhabend vor mit 2200 Rupien, die ich für meine 20 Euro erhalte. Mit meinem Reichtum wende ich mich dem Teeverkäufer zu und bestelle »a cup of tea«. – »Chiyaa!« Er spricht es aus wie »Tschaiiiiiii« und strahlt mich dabei an, als sei ich der Nikolaus in weiblicher Gestalt. Zudem nickt er heftig mit dem Kopf, sodass der Bommel seiner quietschgelben Mütze wild hin und her schlackert. Gebannt starre ich auf sein Haupt, am liebsten würde ich sie ihm sofort von den Haaren herunterreißen. So eine werde ich mir auf jeden Fall besorgen – ich liebe knallige Farben. Doch vorerst begnüge ich mich mit dem Tee, schlendere damit schlürfend herum und dehne meine verspannten Pomuskeln. Dabei mustere ich die Menschen, die mit mir im Flieger saßen. Erstaunlich wenige Touristen, vielleicht fünfzehn, maximal zwanzig Personen, die westlich aussehen. Ich wette, sie wollen zum Trekking in die Berge, leicht zu erkennen an ihrem sportlichen Look. Die Einheimischen sind anders gekleidet, seriöser, etwas edler. Schwarzhaarige Männer stecken in Anzügen, einige ebenso schwarzhaarige Frauen mit sehr ebenmäßigen Gesichtern tragen lange Röcke und schöne, bunte Tücher um den Hals oder im Haar. Das sind also die Nepalesen. Sehen auf jeden Fall gut aus – etwas kleinwüchsig, aber da ich selbst eher eine Zwergin bin, fühle ich mich hier fast heimischer als bei den ein Meter achtzig großen Blondie-Modeltypen.

Auf einer Bank neben dem Transportband, auf dem hoffentlich bald mein Gepäck eintreffen wird, lasse ich mich mit meinem Tee in der Hand nieder. Das Laufband hat seine besten Tage schon vor Jahren gesehen und rattert laut quietschend etwa zwanzig Minuten gähnend leer vor sich hin, bevor sich der erste Koffer darauf zeigt. Nachdem ich mich weitere zwanzig Minuten später innerlich von meinen Rucksack verabschiede und dabei verfluche, dass ich so unbekümmert den Abschluss einer Gepäckversicherung in den Wind geschlagen habe, rumpelt er endlich auf mich zu – leicht verstaubt, aber unversehrt. Voller Erleichterung greife ich nach ihm und bin nun bereit für alles, was da meiner harren mag.

Vor dem Flughafen zunächst ein Meer von Taxis, deren Besitzer den Kampf um die paar wenigen Ausländer, die aus der Halle treten, eröffnen. Die Einheimischen steuern zielstrebig auf eine Taxizone am Ende des Platzes zu. Von rechts, links, oben und unten schallt mir ein ohrenbetäubendes »Taxi, Madam?« oder »Cheap room, need cheap room?« entgegen. Hilflos schüttele ich nur den Kopf und suche verzweifelt nach dem Schild »Yellow Guesthouse«, das mir von dem Besitzer des schon in Deutschland reservierten Hostels angekündigt worden ist. So überflüssig ich die Aktion in Berlin noch empfunden und nur auf Insistieren eines Freundes unternommen hatte, so erleichtert bin ich angesichts dieser plärrenden Menschenmenge, als ein freundlich lächelnder Mann plötzlich vor mir steht, »Miss Eidecka?« sagt und mich auf mein beglücktes »Yes!« zu einem kleinen, weißen Auto führt.

Auf den ausgebeulten schwarzen Ledersitzen sitzt bereits ein etwa vierzigjähriger Mann, sein weißlich-gelber Teint und die fast identische Jack-Wolfskin-Regenjacke, wie ich sie selbst trage, geben Auskunft über die nähere Spezies: Trekker. Ich vermute: aus Schweden. Der zuvorkommende Nepalese verstaut meinen Rucksack im Kofferraum, ich klettere auf die Rückbank – und wir starten. Der Tourist ist kein Schwede, sondern stammt aus Holland und übernimmt die Konversation mit dem Nepalesen, sodass ich aus dem Fenster blicken kann und allmählich begreife, dass ich nun tatsächlich in Nepal bin.

Die Straßen sind in Dunkelheit gehüllt, lediglich schemenhaft lassen sich ein paar einfache Hütten orten, aus denen gedämpftes Licht fällt. Das Auto ruckelt stark, die Strecke ist offenbar übersät mit Schlaglöchern. Als wir näher an den Hütten vorbeifahren, erkenne ich, dass das sanfte Licht von brennenden Kerzen herrührt. Wir passieren Holzverschläge, hinter denen Verkäufer in Wollpullovern und Handschuhen allerlei Krimskrams anbieten. Davor stehen Männer und Frauen mit dicken Mützen um Feuerstellen herum und wärmen sich die Hände. Und überall Kinder. Unmengen von ihnen springen, liegen und krabbeln durch die Gegend. Die Dunkelheit in den Häusern täuscht: Es ist noch nicht Schlafenszeit, sondern gerade mal acht Uhr abends.

Warum brennt nirgends eine Lampe – gibt es hier etwa keine Elektrizität? Das kann doch wohl nicht sein? Nein, Blödsinn, die Flughafenhalle war ja auch beleuchtet. Aber hier herrscht Dunkelheit. Der Schein der Kerzen ist romantisch, verstärkt aber gleichzeitig den Eindruck, dass ich fern, fernab meines gewohnten Lebensstandards gelandet bin.

Der Holländer wundert sich ebenso wie ich und fragt unseren Fahrer nach dem Grund für das fast schwarze Stadtbild. »Verzeihen Sie, Mister, Nepal ist arm. Jeden Tag zwischen acht und neun Uhr abends schaltet die Regierung den Strom ab – um Geld zu sparen«, ist die knappe Antwort in breitem Englisch. »Aber bitte machen Sie sich keine Sorgen!« Er lächelt uns an. »Im Touristenviertel in Thamel werden Sie Elektrizität haben!« Die Art, wie er sich fast bei uns entschuldigt für die Armut seines Landes, berührt mich, und so gelange ich ziemlich still in die Hauptstadt des Landes, das mich in den nächsten Wochen beheimaten wird.

Am Tresen in einer Bar

Da bin ich nun also in Kathmandu. Nepal. Asien. Tausende Kilometer weit weg von zu Hause. Diese Bar hier könnte auch in Berlin (allerdings mehr im vornehmen Steglitz denn in Kreuzberg) oder irgendwo sonst in Europa sein. Ein schwarzer Tresen, dahinter ein gläsernes Regal mit etlichen Alkoholika aus Europa und den USA, moderne Stühle und Tische, Kellner mit roten Schürzen und weißen Hemden. Das ist Thamel, das Touristenviertel in Kathmandu. In der Tat gibt es hier Strom, und unter Garantie verirrt sich kein Einheimischer in solch ein Etablissement. Ich wollte eigentlich lieber in das »richtige« Kathmandu, aber als ich den Mann an der Rezeption meines im Übrigen bescheidenen, aber sehr heimeligen Hostels nach dem Weg »raus« aus Thamel fragte, deutete er auf die Uhr und meinte: »Sorry, Madam, aber es ist zu spät. Bleiben Sie lieber hier in Thamel.« Lächelnd fügte er hinzu: »Zu Ihrer eigenen Sicherheit.« Mir erschien diese Fürsorge äußerst seltsam. Aber aufgrund meiner müden Beine und Augen verschob ich eine Erforschung der Stadt auf den nächsten Tag und entschied mich, mir lediglich noch ein Bier in dieser edlen Stätte ums Eck zu genehmigen. Als ich einen der auffallend attraktiven dunkelhaarigen Kellner auf Englisch frage, welches Bier er mir empfehle, lacht der und ruft seinem Kollegen irgendetwas Unverständliches zu. Dieser eilt neugierig herbei und fragt mich nochmals, was ich möchte. »Ich würde gern ein Bier trinken«, wiederhole ich. »Welches würden Sie mir empfehlen?« Da lachen beide, und der zweite Typ holt eine Flasche hervor, auf der »Mount Everest – the real beer of Nepal« steht. Na also. Genau das wollte ich. Ich verstehe zwar nicht, was an meiner Bestellung so komisch sein soll, aber da die Kellner sehr sympathisch wirken, proste ich ihnen grinsend zu, was sie wiederum erneut zu einem herzlichen Gelächter animiert. Scheinbar ein lachlustiges Völkchen, diese Nepalesen, denke ich – schon mal ein Pluspunkt. Am Tisch nebenan feiert eine Runde von Australiern – so schließe ich aus ihren Reden – lautstark ihren Abschied. Mir bleiben bis dahin ganze sieben Wochen – eine lange Zeit.

23. November 2007

Sitze in einem kleinen Restaurant irgendwo in den Straßen von Kathmandu. Ich habe das Touristenghetto verlassen und bin wohl in der Wirklichkeit gelandet. Was gestern im Kerzenschein noch so romantisch erschien, entpuppt sich bei Tag als quirliger Großstadtmoloch mit großteils nicht asphaltierten Straßen, Menschen, die am Boden kauern und schrumpelige Orangen und Bananen vor sich ausgebreitet haben, Wohnungen, die mehr Hütten sind und in denen sechsköpfige Familien leben, Frauen, die mit ihren um den Bauch gebundenen Kindern betteln. Obwohl ich schon öfter in wenig wohlhabenden Ländern war, übertrifft das hier alle Erwartungen. Die Armut schlägt einem unentwegt mit gnadenloser Wucht entgegen. Gleichzeitig hat das gesamte Chaos auch trubeligen Jahrmarktscharakter. Durch die engen Gassen drängen sich junge Männer auf bunt ausstaffierten Fahrrädern mit ebenso bunten Rikschas im Anhang, in denen Menschen wie auch Gemüse, Obst, Holz und frisch geschlachtete Ziegenböcke transportiert werden. Überall hupt und quietscht es, schöne dunkelhaarige Frauen in farbenprächtigen Gewändern wandeln mit Körben voller Gemüse auf den Köpfen durch die verdreckten Gassen, in denen auf einfachen Holztischen geköpfte Hühner und aufgeschlitzte Schweinemägen dargeboten werden. Alle paar Meter sitzt ein Teeverkäufer am Boden und kocht auf einem Spirituskocher chiyaa. An manchen Orten stinkt es bestialisch – eine Mischung aus Abwasser, verbranntem Plastik und Räucherstäbchen. Hinter alldem bieten die in der Ferne weiß schimmernden Gipfel des Himalaya eine Kulisse, die sich für einen Abenteuerfilm eignet – ich bin völlig überfordert.

Der Kontrast zu Thamel könnte nicht deutlicher sein. Die Erste Welt gastiert in einer vornehmen Parzelle innerhalb der Dritten. Während die Menschen hier ihre Waren am Boden anbieten, reiht sich in Thamel ein Geschäft ans nächste – ein wahres Shoppingparadies mit Klamotten, Schmuck, Trekkingausrüstung von A bis Z und an die fünfzig Internetcafés. Das gesamte Viertel ist auf die Bedürfnisse westlicher Touristen ausgerichtet, die hier alles erstehen können, was es in ihrer Heimat auch gibt, dafür aber nur einen Bruchteil des dortigen Preises zahlen müssen. Ebenso groß ist der Unterschied bei den Restaurants. Das, in dem ich gerade sitze, besteht aus drei primitiven Tischen, dekoriert mit gelb-orangefarbenen Plastiksets, auf denen das Essen serviert wird. Meist Dhal Bhat, das nepalesische Nationalgericht, bestehend aus einer riesigen Portion Reis, Linsen, etwas Gemüse und Chutney. Das Ganze gibt’s noch in einer Variante mit Hühnerfleisch, dazu eine Auswahl an verschiedenen Teesorten, das war’s.

In Thamel hingegen, wo ich heute Morgen gefrühstückt habe, wurde ich gefragt, ob ich ein französisches, englisches oder amerikanisches Frühstück bevorzuge. Zu diesem offerierte man mir Tee, Kaffee, Kakao oder frisch gepressten Orangensaft – für umgerechnet 2,50 Euro, was gemessen an den Preisen in Deutschland bereits extrem wenig ist. Wenn man aber bedenkt, dass ich für das ausgezeichnete Dhal Bhat in diesem kleinen Restaurant keine 30 Cent zahle, wird deutlich, welche Welten zwischen Thamel und dem Rest von Kathmandu liegen.

Ich befinde mich in einem Dilemma: Mich in Thamel aufzuhalten scheint mir absurd. Bin ich nach Nepal geflogen, um mich in einem Abklatsch meiner sonst üblichen Umgebung aufzuhalten, in dem ich mehr von der europäischen beziehungsweise amerikanischen Kultur kennenlerne als von der hiesigen? Gleichzeitig aber strapaziert die Armut im »wahren Leben« Kathmandus meine Nerven – eine paradoxe Situation, die sich hoffentlich auflösen wird. Oder war es womöglich doch eine Schnapsidee, so weit zu reisen, nur um zu mir selbst zu finden?

24. November 2007

Ich begreife nicht, wie Heike von dieser Stadt schwärmen und sie mir als »idealen Ort zum Ankommen« empfehlen konnte. Nach ihren Erzählungen hatte ich mit einem größeren idyllischen Dorf gerechnet, in dem man die Spiritualität an jeder Ecke einatmen kann, Ruhe findet und Langsamkeit erfährt. Auf den Gedanken, in ein lärmendes Armutsghetto hineingestoßen zu werden, wäre ich nie gekommen. Wobei ich mir Heike hier problemlos vorstellen kann. Sehe sie vor mir, wie sie mit langen, bunten Gewändern und Sandalen, ähnlich denen, die die Frauen hier tragen, strahlend durch die Straßen schlendert, mal hier, mal dort verweilt, immer ein warmes »Namaste!« auf den Lippen – was nicht weniger bedeutet als »Ich verneige mich vor dem Göttlichen in dir«. Ich habe sie vor Augen, wie sie Tee trinkt, Gebäck knabbert und die unzähligen handgewebten und gestrickten Schals, Mützen und Tücher, die die Einheimischen zum Verkauf anbieten, mit der gebührenden Bewunderung bestaunt. Schönes Bild. Ich hingegen stampfe mit meinen klobigen Schuhen, Jeans und der Goretexjacke misslaunig durch die Gegend und bin praktisch permanent auf der Flucht vor Verkäufern oder anderen Dienstleistungsanbietern.

Nachmittags, mit Ohropax ausgestopft, alle viere von mir gestreckt

Merke, wie mir die Erschöpfung der letzten Monate psychisch und physisch in den Knochen steckt. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch so überfordert von allem. Am liebsten liege ich hier auf dem Bett, lese, schlafe über meinem Buch ein oder mache Yoga in dem einigermaßen beschaulichen – wenn man mal von dem tönenden Dauergehupe absieht, das von den Straßen zu hören ist – kleinen Garten meines Hostels.

Aus diesem Grund habe ich beschlossen, mir ein ruhigeres Plätzchen zu suchen und erst am Ende der Reise nach Kathmandu zurückzukehren. Vielleicht bin ich dann für dieses pralle und lebhafte Durcheinander aufnahmebereiter. In meinem Reiseführer bin ich auf Pokhara gestoßen, einen kleineren Ort, etwa zweihundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt, der sich ganz beschaulich anhört. An einem See gelegen, rundum nur Natur, und angeblich ideal geeignet als Ausgangspunkt für etliche Trekkingtouren rund um den Annapurna, neben dem Mount Everest der berühmteste Berg des Himalaya.

Mit einem Bier im Garten meines Hostels

Ein Mindestmaß an kultureller Auseinandersetzung mit dieser Stadt erfüllte ich noch mit dem heutigen Nachmittag, weshalb ich beruhigt weiterziehen kann. Als ich nochmals das Hostel verließ, sprach mich ein sehr netter Nepalese an und fragte mich, woher ich denn käme. Als ich ihm sagte, ich sei aus Berlin angereist, schien er sich sehr über meine Antwort zu freuen. Er stellte sich als Hari vor und erzählte mir in fast akzentfreiem Deutsch, dass er ein Jahr Jura in Heidelberg studiert hätte und mein Heimatland über alles lieben würde.

Als er wissen wollte, wie ich denn seine Stadt fände, geriet ich übelst in Verlegenheit, fürchtete ich doch, ihn vor den Kopf zu stoßen. »Nun … «, druckste ich herum, »all die vielen Eindrücke kann ich kaum bewältigen, aber ich bin auch erst seit zwei Tagen in Kathmandu.« Er sah mich prüfend an und sagte schließlich: »Für eine vornehme Dame wie Sie … « – noch nie im Leben war ich so bezeichnet worden, schon gar nicht in Anorak und Jeans, und starrte ihn deshalb mit riesigen Kuhaugen an – » … ist das hier nichts.« Er machte eine Handbewegung zu zwei am Boden kauernden Bettlern. »Wir sind zu arm für Sie!« Ich zuckte richtiggehend zusammen, so sehr beschämte mich die Nüchternheit, mit der er den Unterschied zwischen uns beiden auf den Punkt brachte.

»Aber nein, die Armut macht mir nichts aus. Also schon ein wenig, aber nicht in diesem Sinne … «, stotterte ich hilflos und kam mir ausgesprochen dämlich vor.

»Sie brauchen mir nichts zu erklären«, unterbrach er mich, immer noch sehr liebenswürdig. »Aber darf ich Ihnen ein wenig meine Stadt zeigen?« Galant reichte er mir dabei seinen Arm. Ich blickte sehnsüchtig zu dem Stand mit frisch gepressten Obstsäften, zu dem ich mich eigentlich hatte begeben wollen. Gleichzeitig wusste ich, dass ich einen Teufel tun würde, dieses Angebot von Hari auszuschlagen. Ob ich gerade Lust auf Sightseeing hatte oder nicht, spielte dabei keine Rolle, es ging um meine Ehre als Kritikerin des neoliberalen Kolonialismus, und so hakte ich mich bei ihm unter.

Jetzt, zwei Stunden später, weiß ich eine Menge mehr über Kathmandu und die Zusammensetzung der Bevölkerung: Hinduisten (etwa 74 Prozent), Buddhisten (22 Prozent) und Christen (vier Prozent). Hari nahm seinen selbst erwählten Auftrag, mich in die Kultur seiner Stadt einzuführen, sehr ernst. Ich kenne den Unterschied zwischen tibetischen Pagoden, indischen Shikaras, nepalesischen und indischen Stupas und kann Shiva, Vishnu und Krishna – laut Hari drei der wichtigsten Gottheiten des Hinduismus – auseinanderhalten. Unglaublich, wie viele Tempel es in dieser Stadt gibt, insgesamt mehr als hundert! Nun habe ich zumindest auch verstanden, warum die beiden Kellner in der Bar vom ersten Abend sich so über meine Frage nach dem Bier, das die Nepalesen trinken, belustigt haben. Das gibt es nämlich praktisch nicht. Ein gläubiger Hindu trinkt keinen Alkohol. Generell lebt er eher enthaltsam – dies zwar nicht als Dogma, aber zwecks des guten Kharmas.

Außerdem hat Hari mir in mein Notizbuch die zehn »Must-Sightseeing-Plätze« aufgeschrieben, die ich mir alle ansehen werde, wenn ich nach dem Trekking zurückkehre – das musste ich ihm hoch und heilig versprechen. Und zu guter Letzt gab er mir noch diverse Routenvorschläge im Annapurnagebiet mit, inklusive einer Liste, auf der steht, was ich mir noch in Pokhara besorgen sollte. Gold wert, dieser Typ. Allerdings hat er dementsprechend zum Schluss seiner Tour auch einen Lohn verlangt, was mich einigermaßen irritiert – okay, sagen wir es ehrlich: tierisch geärgert – hat. Wenn sein Verhalten auch logisch ist, Hari finanziert sich über solche Stadtbegehungen. Aber ich frage mich natürlich nun, ob die gesamte Story von vornherein eingefädelt war, also ab dem Zeitpunkt, wo er von der Armut sprach. Denn damit hatte er mich selbstredend an der Angel. Gleichzeitig finde ich mich schrecklich, weil ich so misstrauisch bin und mich frage, ob seine Freundlichkeit echt war oder nicht. Denn im Endeffekt sind meine Überlegungen lächerlich. 20 Euro hat er erhalten – so viel gebe ich in Berlin an etlichen durchzechten Abenden in der Kneipe aus – halte also einfach deine Klappe, Teresa!

25. November 2007 Auf der Fahrt nach Pokhara an einem nicht eben romantischen Rastplatz

Meine Güte, ob wir wohl jemals ankommen werden? Knapp zweihundert Kilometer sind es von Kathmandu nach Pokhara – und wir sitzen bereits seit fünf Stunden im Bus, dabei haben wir gerade mal die Hälfte der Strecke geschafft. Obwohl der Fahrer mit Karacho von Schlagloch zu Schlagloch rattert – mit dem Ergebnis, dass die halbe Busbelegschaft sich ausdauernd und anhaltend übergibt –, bewegen wir uns kaum schneller als mit dreißig Stundenkilometer durch die bizarr geformte Bergidylle. Ich sehne mich nach Deutschlands Autobahnen, von den hygienischen Standards der Raststätten ganz zu schweigen.

Bislang habe ich immer zynisch gelästert: Ja, das sind die Dinge, die Menschen an Deutschland bewundern: die Sauberkeit und die technische Überlegenheit. Weil ich Eigenschaften wie Offenheit, Kreativität und Menschlichkeit natürlich für weitaus edler halte. Angesichts des verschimmelten Holzverschlags, den sie uns hier ernsthaft als Klo verkaufen, bin ich mir nicht mehr so sicher. Allein das Pinkeln über dem stinkenden Loch im Boden stellt eine echte Herausforderung dar, für die Oberschenkelmuskulatur ebenso wie für den Magen. Was gäbe ich für eine saubere Sitztoilette mit Klopapier, Waschbecken und diesen himmlisch nach Zitrone oder frischer Waldprise duftenden WC-Steinen!

Frühsommernachmittag in Pokhara

Als unser Bus gegen siebzehn Uhr, nach insgesamt neun Stunden Fahrt, endlich auf dem Busparkplatz in Pokhara einrumpelt, erwartet uns erneut eine beachtliche Ansammlung von nepalesischen Taxifahrern und Hostelbesitzern. Diesmal habe ich mir kein Zimmer reserviert, und so stehe ich recht hilflos in der glühenden Sonne – der Temperaturunterschied zu Kathmandu ist sehr deutlich, schätzungsweise eine Differenz von 15 Grad Celsius –, während von allen Seiten ein weiteres Mal der Taxi-madam-taxi-cheapest-hostel-in-town-Blues auf mich eindröhnt. Plötzlich habe ich ein kreisrundes und breit strahlendes Gesicht vor dem meinen kleben: »You need room!«, stellt der rundliche Mann um die vierzig fest, zu dem das Gesicht gehört. Ich nicke verschüchtert. »I have room – come with me!« Beherzt nimmt er meinen Arm und führt mich fort. Ich sehe mich fast ängstlich nach den anderen Touristen um, aber die sind bereits in den Autos diverser Hostelanbieter verschwunden. So laufe ich also hinter meinem Begleiter her, wobei ich mich vergewissere, dass ich nicht in die letzte Hütte abgeführt werden soll:

»Es gibt schon eine Dusche?«

»Yes!« Er strahlt.

»Und ruhig ist es auch?«

»Yes!« Noch mehr Leuchten im Gesicht.

»Und wie viel kostet ein Einzelzimmer?«

»300 Rupies, okay?« Kurzzeitig entgleitet ihm sein siegesgewisses Strahlen, aber ich nicke – klar, das waren mal wieder nicht mehr als lächerliche drei Euro.

»Ich heiße Modhi und dies«, er hält nun vor einer roten Maschine und deutet stolz darauf, »ist mein Motorrad. Ist das okay, oder brauchen wir ein Taxi?« Er wirft einen Blick auf meinen Rucksack.

»Schon in Ordnung.« Kurzzeitig steigt in mir die Frage auf, ob ich denn nicht völlig wahnsinnig bin, mich bei einem wildfremden Mann aufs Motorrad zu setzen? Sehe mich bereits als geknebelte Geisel, irgendwo auf einem einsamen Feldweg abgeworfen, während mein gesamtes Hab und Gut auf den Märkten Pokharas verscherbelt wird. Aber dann siegt mein Vertrauen in Modhi und die Welt an sich, und ich steige frohen Mutes auf seine kleine Höllenmaschine. Die Fahrt ist kurz, verdeutlicht aber sofort, dass Pokhara um einiges ruhiger und bei Weitem nicht so verdreckt und verarmt ist wie Kathmandu. Klar, Pokhara hat insgesamt nur 190000 Einwohner, während Kathmandu mittlerweile mehr als eine Million Menschen zählt. Berlin ist ja auch nicht Salzburg …

Wir biegen in eine ruhige Seitenstraße und halten vor einem schmucken weißen Haus mit einer großen Terrasse auf dem Dach und einem kleinen Innenhof. Modhi ruft irgendetwas, und eine kleine, zarte Frau kommt zur Tür herausgelaufen und begrüßt mich mit einem lauten »Namaste«.

»Das ist meine Frau Chini«, sagt Modhi. »Und das«, mit einer schwungvollen Geste umfasst er das Hostel hinter ihm, »ist Harvest Moon. Welcome!«

Als er mir mein Zimmer zeigt, bin ich begeistert. Es ist sehr hell, hübsch eingerichtet und hat Sommerinselcharakter. Von der Terrasse aus sieht man auf die schneebedeckten Gipfel des Himalaya – die Gebirgskette ist inzwischen beträchtlich näher gerückt.

Zurück im Harvest Moon

Das Hostel ist ein Volltreffer, vor allem weil Modhi und Chini so unglaublich nett sind. Ich fühle mich jetzt schon heimisch. Außer mir gibt es keinen anderen Gast. Die Dachterrasse gehört also mir allein, ein Vorteil, den ich gleich zu einer ausgiebigen Yoga-Session genutzt habe.

Der kurze Spaziergang zum See war allerdings eine herbe Enttäuschung. Die gesamte Promenade offenbarte sich mal wieder als einzige Touristenmeile: Ein Laden – diesmal fast ausschließlich auf Trekkingzubehör ausgerichtet – reihte sich an den nächsten, ebenso wie etliche der schon aus Thamel bekannten Restaurants im westlichen Stil. Man konnte Ruder- oder Tretboote mieten, aber es ist nicht erlaubt – aus welchem Grund auch immer –, im See zu schwimmen. Alles erinnerte mich, auch landschaftlich, an den Königssee, eine sehr beliebte Touristenattraktion in meiner Heimat Berchtesgaden. Ähnlich wie die Verkäufer hier stand ich einst als Jugendliche unter Musikboxen, aus denen die Wildecker Herzbuben lauthals »Herzilein, du musst nicht traurig sein« tönten. Ich verkaufte kitschige Souvenirs und Deutschlands Volksverdummungsblatt Nummer eins an verhetzte und verschwitze Wanderfreunde, denen ich auf ihr blödes »Frolleiiiin! Ham Se ma ’ne BILD?« am liebsten immer selbige erst in Gusseisen getaucht und dann über den Schädel geschmettert hätte.

Diese üblen Erinnerungen stiegen in mir beim Anblick der illustren Promenade hoch, wo auch jetzt Massen dieser Spezies Mensch flanierten. Alles in mir weigerte sich, mich zu ihnen zu gesellen. Zu tief steckte mir noch die Verachtung von damals in den Knochen. Ich verzichtete auf eine nähere Erkundung und verzog mich mit meinem Buch ins Bett.

26. November 2007

Meine Laune ist trotz landschaftlicher Traumkulisse vor dem Fenster nach wie vor unverändert. Genau betrachtet, bin ich ähnlich mies drauf wie in Berlin und vegetiere dumpf vor mich hin. Außer Bücher zu lesen habe ich noch nichts Großartiges getan. Das nervt. Hoffentlich waren meine Erwartungen an diesen Trip nicht zu groß.

Ende der Leseprobe