Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

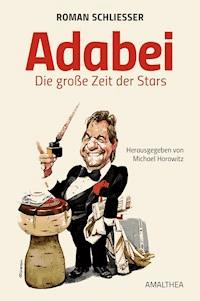

Roman Schliesser war der König der Society-Berichterstattung. Für Aufsehen sorgte er mit pikanten Geständnissen und Intimitäten, die die Stars nur ihm erzählten. Die Knef, Falco und Brandauer, Senta Berger und Helmut Berger, Schwarzenegger und Karajan, der zuckerlsüße Peter Alexander und das ewige Enfant terrible der Kulturszene – Helmut Qualtinger. Mit den meisten war Schliesser befreundet, der faire Partner am Jahrmarkt der Eitelkeiten. Dieses Buch präsentiert Roman Schliessers beste Geschichten aus einem halben Jahrhundert als Adabei. Herausgeber Michael Horowitz erinnert sich an seine Jugend als fotografischer Adabei-Begleiter. An Nächte mit lockeren Weltstars und eitlen Selbstdarstellern. Und an Roman Schliesser, den Meister des Wiener Boulevard-Journalismus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roman Schliesser

Adabei

ROMAN SCHLIESSER

Adabei

Die große Zeit der Stars

Herausgegeben von Michael Horowitz

AMALTHEA

Bildnachweis:

Kristian Bissuti, Michael Horowitz, Gerhard Kunze, Gino Molin, Kurier-Archiv

Besuchen Sie uns im Internet unterwww.amalthea.at

© 2016 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT

Umschlagmotive: Erich Sokol (vorne), Michael Horowitz (hinten) Lektorat: Martin Bruny

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten Gesetzt aus der 11,65/14,4 pt Minion Pro

ISBN 978-3-99050-056-9 eISBN 978-3-903083-39-4

Inhalt

Sir Adabei

von Michael Horowitz

Curd JürgensDen Jahren mehr Leben geben

Hildegard Knef

Für sie soll’s rote Rosen regnen

Klaus Maria Brandauer

Der Hamlet, der die Windeln wechselt

Herbert von Karajan

Hochkultur, Jachten und Boliden

Arnold Schwarzenegger

Starker Muskel mit Schwächen

Heidi & Helmut Horten

Die Jacht vor der Türe

Helmut Qualtinger

A Wiener oder a Mensch

Peter Alexander

Der zuckerlsüße Wiener

Frank Sinatra

Sing a Hit and Run

Maximilian Schell

Ein Oscar für drei Nationen

Falco

Die Weltspitze für »Amadeo«

Senta Berger

Die Busengröße von der Loren

Helmut Berger

Der Kuckuck auf dem Lotterbett

Maria Perschy

Vom Unglück verfolgt wie Romy

Yul Brynner

Glatze mit Wiener Liebe

Fritz Gulda

Totgesagte leben länger

Zarah Leander

Zarah, aber mit Z

Klaus Kinski

Fitzcarraldo bis Paganini

Sir Adabei

von Michael Horowitz

Als ob die österreichische Bundesregierung zu Beginn der 1950er-Jahre keine wichtigeren Probleme zu lösen hätte, will man ein Gesetz zum Schutze der Jugend vor Schmutz und Schund einführen.Der zuständige Minister erhält einen Brief:

Im Buchstaben U, Herr Minister HUrdes, erblicken wir Schriftsteller das Symbol für SchmUtz und SchUnd, beinhalten doch alle Wörter mit Unsittlicher BedeUtUng diesen schon in seiner Form anstößigen Vokal. Das U führt vom geistigen Unrat über die WollUst direkt zUm LUstmord. Wir fordern Sie, Herr Minister HUrdes, auf, sofort energische Maßnahmen gegen das Überhandnehmen dieses Buchstabens in die Wege zu leiten.

Hans Weigel

Der Schriftsteller Weigel, vom Ministerbüro befragt, kontert sofort: Das kann nur das G’frast Qualtinger gewesen sein. Wenige Tage später montiert Helmut Qualtinger, unterstützt von Freunden wie dem Schauspieler Kurt Sowinetz und dem damaligen Journalisten Johannes Mario Simmel, »anstößige Us« von Geschäftsbeschriftungen der Wiener Innenstadt. Zurück blieben Firmenschilder wie »Modeha s Bra n« oder »Bl menha s a f der Frey ng«. Die abmontierten »Us« deponieren dann Qualtinger & Kumpanen beim erstaunten Portier des Unterrichtsministeriums. Einer der legendären »practical jokes« von »Quasi«, dem Enfant terrible der Wiener Nachkriegs-Kulturszene.

Es ist die Zeit des Aufbruchs in Wien, die künstlerische Avantgarde fühlt sich – zwischen Wiederaufbau und Wirtschaftswun der – unverstanden. Es ist die Zeit, in der es unter dem weitmaschigen Begriff »Schmutz und Schund« Proteste und Prozesse, Schreib- und Aufführungsverbote gibt. Und es ist die Zeit der legendären Künstlerlokale wie Gerhard Bronners Marietta Bar – mit dem Werbespruch »Ein Nachtlokal, in das man mit seiner eigenen Frau gehen kann« –, des Art Club und des Strohkoffer. Stammgäste sind Poeten wie H. C. Artmann, Klaviervirtuosen wie Friedrich Gulda, Maler wie Fritz Stowasser, der sich erst Jahre später Friedensreich Hundertwasser nennt. Im Strohkoffer, dem legendären Kellerlokal in einer Seitengasse der Kärntner Straße, veranstaltet er seine erste Ausstellung. Auf den großflächigen Werken mit den stimmungsvollen Titeln wie »Europäer, der sich seinen Schnurrbart hält« oder »Wenn ich eine Negerfrau hätte, würde ich sie malen« bleibt er sitzen. Die eine oder andere Postkarte kann Stowasser verkaufen. Um drei Schilling – »dafür habe ich mir dann eine Burenwurst gekauft«.

Und unter all den lebenshungrigen Künstlern ist auch ein junger Journalist. Vom ersten Tag an ist er Stammgast im Strohkoffer: Roman Schliesser. 1931 wird er in Wien als Sohn eines kommunistischen Hilfsarbeiters geboren. Und wächst in einer der Hochburgen des Roten Wien – in Floridsdorf – auf. Im Gemeindebau. Nach Kriegsende verschlägt es die Familie Schliesser nach Ost-Berlin, wo der junge Roman mit dem Thema Die Mehrwert-Theorie von Karl Marx sein Abitur ablegt. Nach einem journalistischen Lehrjahr als Sportreporter der Berliner Zeitung entschließt er sich 1952 nach Wien zurückzukehren. Er packt seine sieben Sachen – es sind wirklich nur sieben: eine Hose, ein Sakko, eine Erika-Reiseschreibmaschine und vier Hemden.

In dieser Zeit landet Roman Schliesser im klirrend kalten Wien, damals gab es noch »Zapfen« bis minus 25 Grad. Oscar Pollak, der legendäre Chefredakteur der Arbeiter Zeitung, sieht am Eingang zum Vorwärts-Verlag einen vor Kälte zitternden jungen Mann stehen. Und erkennt den freien Mitarbeiter seiner Redaktion: »Schliesser, Sie Armer, wieso haben Sie keinen Mantel an? Jetzt gehen Sie sofort zur Kassa, lassen Sie sich 200 Schilling auszahlen und kaufen Sie sich einen Mantel …«

Der junge Reporter Schliesser berichtet von Banküberfällen, Verkehrsunfällen und anderen Highlights des Lokalressorts. Sehr bald begreift er, »was a G’schicht ist«. Was nur für einen knappen Einspalter gut genug ist – oder ein Mord mit vielen grausigen Details, der zum Seiten-Aufmacher wird und womöglich sogar auf der Seite 1 landet. In der Lokalredaktion, der besten Grundschule jedes Journalisten, ist Roman, der rasende Reporter der Arbeiter Zeitung, sehr bald sehr erfolgreich.

Die Konkurrenz wird auf ihn aufmerksam. Und wirbt sich während der nächsten Jahre Schliesser gegenseitig ab. Er landet in der Weltpresse und später in der Lokalredaktion des Bild-Telegraf, für den der Begriff Boulevardzeitung ein Hilfsausdruck ist. Reißerische Asphaltpresse passt eher. Unter dem Chefredakteur Gerd Bacher, dem späteren ORF-General, können sich die Journalisten am heiß umkämpften Wiener Zeitungsmarkt austoben. Auch Roman Schliesser.

Aus dem Wien dieser Zeit begibt sich ein junger Mann auf eine Pressereise nach Skandinavien. An den beliebten Presse-Einladungen, bei denen Journalisten in schöne Länder fahren, um dann schöne, werbewirksame Texte darüber zu verfassen, nehmen auch die Reporter des Bild-Telegraf gerne teil. Es war die Zeit, als es für Zeitungsleute noch keine rigiden Compliance-Bestimmungen gab. Boss Bacher belohnt den fleißigen, aufstrebenden Schliesser mit einer Pressereise nach Dänemark. Kollegen und Freunde bitten ihn, aus dem freizügigen Kopenhagen Porno-Publikationen mitzubringen. Der scheue junge Roman wird in Kopenhagen fündig, kramt seine erotische Bestell-Liste heraus. Als ihn die Verkäuferin nach seinen Wünschen fragt, meint er leicht stotternd – statt die Porno-Heftln für die Freunde zu verlangen – »one Herald Tribune, please …«

1957 erhält der Shootingstar des Lokaljournalismus – er wurde gerade von Gerd Bacher, der schon immer pathetische Begriffe liebte, zum »Weltweiten Chefreporter« ernannt – ein sechsmonatiges Arbeitsstipendium in die USA. Sofort überfällt ihn die Liebe zum amerikanischen »way of life«, die ein Leben lang anhält. Auch der völlig andere Journalismus als zu Hause in Wien wird zur Grundlage seines weiteren Berufslebens. »Check/ re-check/double-check«, das viel zitierte Credo der Zeitungslegende Hugo Portisch, wird auch für Roman Schliesser immer wichtiger. Bald erscheint in der New Yorker Elmira Stargazette eine tägliche Schliesser-Kolumne, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgt.

Nach Wien zurückgekehrt, wird Schliesser Leiter der Lokalredaktion des Bild-Telegraf. Er ist stolz, 18 Mitarbeiter führen zu dürfen. 1958, nach Ende des »Wiener Zeitungskriegs«, wird er als Lokalchef zur neu gegründeten Tageszeitung Express geholt. Drei Jahre später ist es so weit: Zum ersten Mal erscheint die Adabei-Kolumne. Angelehnt an den Wiener Feuilletonisten Vinzenz Chiavacci und die in Wiener Dialekt geschriebenen Geschichterln des Herrn von Adabei. Statt von Verkehrsunfällen, Banküberfällen und Lustmorden berichtet Roman Schliesser jetzt täglich aus den Zentren des nächtlichen Jet-Set-Trubels. Klatsch und Tratsch. High Society und Vorstadt-Promis. Intimitäten von Weltstars – aber auch Geständnisse von eitlen Selbstdarstellern: Täglich 60 Zeilen lang auf Seite 4.

1966 wechselt das schon eingespielte Duo Adabei & Schliesser vom Express zur Kronen Zeitung. Fast 40 Jahre lang erscheint – weltweit einzigartig – die tägliche Kolumne. »Sieben Tag’ in der Woche – das ist Zwangsarbeit«, meinte Schliesser einmal, als er selbst interviewt wurde, »verschärft durch weiches Lager, permanent drohende Fettleibigkeit und morgendlichen Kater.Das ist Katzenbuckelei und Neid, Honig und Schleimscheißerei. Man sollte meinen, ein ganz normaler Mensch rennt niemals sehenden Auges in dieses, sein eigenes Unglück …«

Von Beginn an sind seine pointierten Betrachtungen geachtet – aber auch gefürchtet. Und manche sind jahrelang böse auf ihn – wie Curd Jürgens. Weil Schliesser bereits am fünften Tag der Adabei-Kolumne für Schlagzeilen im deutschsprachigen Raum sorgte. Er berichtete exklusiv über die »Watschen Affäre«: »Curd Jürgens ohrfeigte seine Frau Simone im Strip-Lokal«. Viele Jahre danach änderte Jürgens seine Meinung über Schliesser und bedankte sich in seinem Memoirenbuch für (spätere) Diskretion mit der Widmung: »Für Roman, den fairen Kommentator vieler Ereignisse, mit Dank für alles, was er wusste und nicht geschrieben hat.«Wann immer Schliesser von jemandem, vor dem er Respekt hatte, gebeten wurde, etwas nicht zu schreiben, hat er diesen Wunsch akzeptiert. Dadurch wurde der Gesellschaftsreporter für viele seiner prominenten Kundschaft zu Sir Adabei.

Nicht für alle. Denn bei manchen war Roman Schliesser weniger einfühlsam und dezent. Manchmal auch ungerecht. Wann immer jemand der Menschen, denen Adabei treu über Jahre zu wahrer Prominenz verholfen hat, der Konkurrenz eine Geschichte gesteckt hatte, gab es nur mehr biblischen Hass. Und die Härte, durch Ignoranz zu strafen. Keiner litt mehr darunter als der mit21 Jahren jüngste Schneidermeister Österreichs. Der sympathische burgenländische Prominentenschneider Peppino, bei dem sich Autohändler und Scheidungsanwälte, Fußballgötter wie Beckenbauer, Krankl und Prohaska, aber auch Weltstars wie Luciano Pavarotti oder Arnold Schwarzenegger ihre Fracks für den Opernball schneidern ließen. Während der Proben in der Wiener Vorstadt gab es Stotzinger Knoblauchwurst und das eine oder andere Achterl Blaufränkisch.

Gerne erinnere ich mich an meine Jugend als fotografischer Adabei-Begleiter. Wie Dieter Hildebrandt als Fotograf in Kir Royal mit Franz Xaver Kroetz Nacht für Nacht von Party zu Party gezogen ist, habe ich Roman Schliesser begleitet. Ich erinnere mich an rauschende Feste, lockere Weltstars, schöne Frauen – aber auch viel VIP-Schwachsinn und jede Menge eitler Selbstdarsteller. Aber vor allem erinnere ich mich an meinen Freund Roman, von dem ich viele journalistische Grundregeln lernen durfte. Auch, wie man mit Menschen umgeht. Er selbst nannte sich gerne »Menschenreporter«.

Ende der 1960er-Jahre, ich bin gerade selig dem Gymnasium entkommen, brüllt jemand in mein Telefon: »Junger Mensch, ich gehe nach New York. Kommen Sie mit – wir fliegen morgen früh!« Auf mein Gestammel »Das geht nicht, ich habe übermorgen einen Fototermin in Tulln mit dem Landeshauptmann von Niederösterreich« antwortet der Herr Redakteur mit einer nicht enden wollenden Schimpftirade »… aus Ihnen wird nie was!«

Drei Tage später überrasche ich ihn im Hotel Wellington auf der Seventh Avenue. In der folgenden Woche produzieren wir in New York gemeinsam für die Kronen Zeitung sechs »Doppler« – die damalige Königsklasse: Doppelseitige Reportagen, die »der Alte«, Hans Dichand, erfunden hatte.

In diesem Buch habe ich viele Adabei-Erinnerungen zusammengestellt. Wie Schliessers Bericht vom Frank-Sinatra-Konzert in der Wiener Stadthalle, als der Entertainer seine Gage in Höhe von einer Million Schilling, die man zuvor mit einer Funkstreife aus einer geschlossenen Bankfiliale holen musste, »steuerschonend« in einem Handkoffer verschwinden ließ und Richtung Flughafen abrauschte. Oder die geheime Hietzinger Liebelei des Weltstars Yul Brynner. Oder den fast perfekt eingefädelten Coup des Starpianisten Friedrich Gulda, den eigenen Tod bekannt zu geben. Bei dem sich allerdings ein kleiner Fehler einschlich: Nach den Schlagzeilen in allen Gazetten rief ihn seine Schwester an, der tote Fritzi hob ab …

Erinnerungen an Roman Schliesser. An SirAdabei. Den König der Klatschreporter. Über den bereits Dissertationen geschrieben wurden, der längst als wichtige Stimme des Boulevards in die Geschichte des Journalismus eingegangen ist. Seine vielleicht wichtigste Eigenschaft – Schliesser war unbestechlich. »Die subtilste Form der Bestechung ist Sympathie«, sein Credo.

Heute braucht man solche Dinosaurier der Gesellschaftsberichterstattung nicht mehr. Die Barhocker von früher sind vor den Bildschirmen gelandet. Statt zu champagnisieren trinkt man Prosecco. Parvenus haben längst die letzten Paradiesvögel ersetzt. Promis inszenieren und verkaufen sich selbst. Stars laden ständig Selfies bei Instagram hoch. Privatsphäre pur. Ohne Scham und Genierer. Rund um die Uhr. Heute hat Justin Bieber 73 Millionen, und das Fack-ju-Göhte-Jugendidol Elyas M’Barak mehr als drei Millionen, Conchita Wurst eine Million – und sogar Andreas Gabalier eine halbe Million »Freunde« auf Facebook. Und als Leo DiCaprio endlich den Oscar erhielt, knackte er einen Rekord: Als sein Name fiel, gab es 440 000 Tweets. Pro Minute.

In diesem Buch lebt die Adabei-Legende weiter. Mit Schmäh von gestern. In der großen Zeit der Weltstars – von Sean Connery bis Liz Taylor, von Sophia Loren und Zsa Zsa Gabor bis Richard Burton – der sturzbetrunken fast aus der Opernball-Loge flog. Damals, als sich Gunter Sachs in den Kopf setzte, die Sexgöttin mit dem Schmollmund, der wallenden blonden Mähne und dem atemberaubenden Hüftschwung erobern zu müssen. Nachdem der Industriellensohn aus Schweinfurt aus einem Helikopter Tausende blutrote Rosen und einen Heiratsantrag auf Büttenpapier regnen ließ, war es bald so weit: Die Bardot heiratete Sachs. Die Ehe hielt nur drei Jahre. Der Mythos Côte d’Azur hatte gerade eine neue Glanzzeit erlebt. Eine ideale Kulisse für pralles Leben, für das Hochgefühl bestimmter Stunden. Man gab sich dem Soufflé des Müßiggangs hin, Curd Jürgens schlürfte hemmungslos Selosse-Substance-Champagner.

Und oft war Roman Schliesser, der Sohn eines Hilfsarbeiters aus Floridsdorf, dabei. An der Côte und in Kitz, in New York und Hollywood, in der Wiener Eden- und Splendid-Bar. Wenn er pünktlich um neun Uhr früh in der Redaktion begann, diszipliniert die besten Promi-Pointen der letzten Nacht in seine Schreibmaschine hineinzuhämmern, hatte er noch Fausto Molas I Did It My Way … im Ohr.

Seine letzte journalistische Arbeit ist eine mehrmonatige Serie, die 2011 im freizeit-Magazin des Kurier erscheint. Ein letztes Mal resümiert Schliesser über sein schillerndes Leben im Zenit der High Society. Über seine Erlebnisse am Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und auch über so manchen Schicki-Micki-Schwachsinn. Schließlich hatte Roman Schliesser am Ende seines Lebens, 80-jährig, Ruhe gefunden. Hatte endlich ein Zuhause. Und eine Frau. Auf einer Kreuzfahrt im März 2011 von Schanghai über Wladiwostok nach Osaka legt Roman wieder einmal die Arbeitskleidung seines Lebens, den Smoking, an. Um beim Auslaufen des Schiffes aus dem bunt erleuchteten Hafen von Schanghai Bonni – die Liebe seines Lebens nach einer Freundschaft, die 1973 begann – zu fragen: »Willst du meine Frau werden …?«

Jahrzehntelang gab es immer wieder Geständnisse und Intimitäten, die Prominente nur »dem Roman« erzählten. Seine prominenten Freunde haben ihn nahe wie sonst niemanden an sich herangelassen. Man schätzte ihn als ironischen Betrachter der sogenannten High Society – aber vor allem als fairen Partner. Am Jahrmarkt der Eitelkeiten. Die Knef, Falco, Senta Berger, Schwarzenegger und Herr von Karajan, der zuckerlsüße Peter Alexander und das ewige Enfant terrible der Kulturszene – Helmut Qualtinger. Mit den meisten wie mit Erika Pluhar, Marisa Mell und Maria Perschy war Schliesser ein Leben lang befreundet.

Oder Klaus Maria Brandauer, der nach dem Tod von Sir Adabei am 7. Oktober 2015 meinte: »Roman hat immer mit viel Herz geschrieben – obwohl manche, über die er schrieb, diese Herzenstiefe gar nicht hatten …«

Curd Jürgens Den Jahren mehr Leben geben

Eine Ohrfeige war wohl der Grundstein für meine Freundschaft mit Weltstar Curd Jürgens, die am 4. März 1961 begann und ein halbes Leben lang dauerte. Kein besonders schöner Auftakt, so eine Watschn. Dazu passend der Schauplatz: das Eve, damals ein Strip-Etablissement, das ursprünglich »Daddy« Blatzheim, der deutsche Stiefvater von Romy Schneider, besaß. Doch nackte Kurven gehörten zu Curds Nachtleben wie das Eis im Whisky. Seine damalige Frau Simone war als Französin einer Ménage-à-trois auch nicht abgeneigt.

Das ging ihr dann allerdings doch zu weit: Nadja Nadlova, die deutsche Strip-Walküre, stramme 1,81 Meter strotzender Weiblichkeit, hatte sich ihren überlangen Zigarettenspitz ins flinsige Höschen geschoben und dann unter Curds Nase durchgezogen – sehr zu Simones Missfallen. Kurze französische Schimpfkanonade gegen Curd und der »normannische Schrank« – als Ohrfeigenmacho verschrien – klatschte seine Pranke auf Simones Wange: Patsch. Ein Klescher für den Klatschkolumnisten.

Zwei Tage später traf ich Curd und Simone auf dem Fußballplatz in Wien-Meidling wieder. Kein Wort über meine Adabei-Kolumne von der Eve-Nacht. Ganz im Stil von Curd: »Egal, was da berichtet wird – Hauptsache, mein Name ist richtig geschrieben.«

Spätestens seit Des Teufels General war Jürgens, den Willi Forst zum Film holte, ein Weltstar. In seinem Debütfilm Königswalzer hatte er zwei kleine Szenen als junger Kaiser Franz Joseph, und die Kritik maulte ganz kurz: »… als Kaiser reichlich hochdeutsch redend.« Als er 1937 mit Zarah Leander Zu neuen Ufern tanzte, verpatzte er zwei Mal die Tanzszene. Curd grinsend: »Da hatte ich die Regieanweisung – erotisch – intensiv missverstanden.«

Mit Willi Forst als Regisseur drehte er Operette an der Seite von Paul Hörbiger und Maria Holst, Frauen sind keine Engel mit Forst und Axel Ambesser. Dazwischen spielte er den Benvolio in Romeo und Julia an der Burg, den Oberst Wallenstein in Ein Bruderzwist in Habsburg und Wallenstein und 1941 zum ersten Mal den Selim Bassa in Mozarts Entführung aus dem Serail (Dirigent: Karl Böhm) an der Wiener Staatsoper.

Dann kam am 14. September 1944 der Gestellungsbefehl der Deutschen Wehrmacht. Wiens Statthalter Baldur von Schirach hob die U.K.-Stellung (unabkömmlich) von Jürgens und anderen Schauspielern auf, Schanzenbau war angesagt. Curd sagte mit anderen Schauspielern – darunter Judith Holzmeister, die 1947 seine zweite Frau wurde, in Richtung Weimar, wo bereits die Amis waren, französisch Adieu: »Ich bin abgehauen, bevor ich noch Soldat war …«

Als die Burg 1947 mit Stella zu einem Gastspiel nach Zürich musste, besorgte ihm Burg-Chef Ernst Haeusserman innerhalb einer Woche die österreichische Staatsbürgerschaft.

Er drehte insgesamt 160 Filme. Und immer lockt das Weib mit Brigitte Bardot, die ihm den Namen »armoire normande« (der »normannische Schrank«) verpasste. »Irgendein Depp, der nicht französisch konnte, hat das fälschlicherweise zum ›Kleiderschrank‹ erhoben, und seither bin ich den ›normannischen Kleiderschrank‹ nicht mehr losgeworden«, grollte Curd deshalb. Er selbst war ja zweisprachig aufgewachsen. Vater Kurt – wohlgemerkt mit »t« – war Hamburger dänischer Herkunft, Curds Mama Marie-Albertine, geborene Noir, aus Évian-les-Bains, erzog ihn französisch, sie hatte noch zur Zarenzeit in St. Petersburg gelebt.

Er stand mit allen großen Stars der Zeit vor der Kamera. Für Duell im Atlantik mit Robert Mitchum – »nach dem Motto: Noacting required« –, mit Orson Welles in Fähre nach Hongkong, mit Ingrid Bergman für Die Herberge zur 6.Glückseligkeit. Schöner Gigolo, armer Gigolo drehte er mit David Bowie, Marlene Dietrich (als Baroness von Semering), Maria Schell, Kim Novak, Erika Pluhar; mit Jean Gabin Blüten, Gauner und die Nacht von Nizza; Hollywoods Paradefilm Jakobowsky und der Oberst mit Danny Kaye; mit Robert Taylor die Rettung der Lipizzaner Das Wunder der weißen Pferde; Bitter war der Sieg mit Richard Burton. »Der war immer besoffen, aber sattelfest beim Text«, kommentierte Curd, der selbst während der Arbeit keinen Schluck trank. Dorothy Dandridge war nicht nur in ihrem Film Die schwarze Sklavin seine Liebessklavin. Die PR-Agenten hatten alle Hände voll, das unter Verschluss zu halten. Im prüden Amerika der 1950er-Jahre hätte ein Star wie Jürgens das nicht überstanden.

Sein Rolls-Royce war mit Butler Marc bereits nach Paris unterwegs, als der frischverliebte Curd Jürgens (56), braungebrannt und strahlend – »ich fühle mich zehn Jahre jünger« – abgezählte 70 Wiener Freunde am 18. Juni 1972 ins Wiener Belvedere-Stöckl zum Abschiedsschmaus lud. Händchen haltend demonstrierte er, was in der Wiener Gesellschaft sowieso schon zwei Wochen lang Tagesgespräch war: seine Romanze mit der rassigen Elisabeth Bittencourt (23), der Tochter des brasilianischen Botschafters in Wien. Von Verlobung war aber an diesem Abend keine Rede.

Ursprünglich wollte Curd nur ein Diner für 30 Freunde geben. Daraus wurden 70 – darunter als einziger Journalist Adabei. Mehr hätten im Belvedere-Stöckl einfach nicht platziert werden können. Society-Tiger Erwein Gecmen-Waldek tüftelte noch in letzter Sekunde an der Tischordnung herum, ehe – nach einem Drink im Park und Fotografenrummel – sautierte Steinpilze, Spanferkel mit Serviettenknödeln, Rotkraut und Specklinsen sowie zum Nachtisch Milchrahmstrudel »Vienna« aufgetragen wurden. Baron Gecmen-Waldek, der für die Society das ist, was Wernher von Braun für den Mondflug: »Ein ganz ordinäres Essen für ein Diner, aber das war Absicht.« Kostete immerhin trotzdem seine 57 000 Schilling. Knirschte ein Feinschmecker: »Wenn’s das Ferkel eine halbe Stunde länger im Rohr gelassen hätten, hätt’s dasselbe Geld gekostet.«

Gastgeber Jürgens thronte an einem Ende der Tafel – neben sich die Mutter Elisabeths. Parallel dazu ebenfalls am Kopfende die schöne Brasilianerin, die sich in ihrer Rolle noch recht ungewohnt vorkam. Schließlich war die ganze Romanze erst ihre drei Wochen alt. Zwar hatte Curd Jürgens schon drei Jahre davor Elisabeth Bittencourt bei einem Cocktail, den ihr Vater gab, kennengelernt, doch damals war er mit Simone eingeladen gewesen. »Als ich jetzt nach Wien kam, war ich von Simone bereits getrennt«, erzählte Curd Freunden. »Ich habe Betty dann bei einem Cocktail, den Baron Pantz in Enzesfeld gab, wiedergetroffen und wir haben uns auf Anhieb blendend unterhalten. Sie schickte mir zwei Bücher, die sie über Brasilien geschrieben hat, daraufhin habe ich sie zum Essen eingeladen. Mir war am Telefon ganz komisch zumute, schließlich könnte ich ihr Großvater sein. Dass ich mich in meinem Leben noch einmal so verlieben kann, hätte ich mir nie gedacht.«

Das bekam dann auch Simone Jürgens in Paris zu hören. Curd und Simone telefonierten täglich. Von Scheidung wurde anfangs nicht gesprochen, aber Curd Jürgens hat Simone seine Pariser Wohnung geschenkt. »Sie kann natürlich jederzeit unsere Häuser in Gstaad, Vence oder auf den Bahamas benützen – dann werde ich mich dort nicht zeigen.«

Solche Details belasteten den Filmstar zu der Zeit offenbar nicht. Er gab sich eher wie ein Flitterwöchner. Einmal war man mit dem Privat-Jet des Viennaline-Brillen- und Plastikindustriellen Willy Anger nur zum Abendessen im Maxim’s schnell nach Paris geflogen, am darauffolgenden Tag turtelten Curd und Elisabeth Bittencourt zwei Tage lang in Venedig.

Nicht alle der Jürgens-Freunde und -Gäste genossen das Fest ganz zwanglos, denn es waren auch langjährige Freunde von Simone darunter. Als »Hausfrau« hatte der fürsorgliche Baron Gecmen-Waldek nicht Elisabeth Bittencourt, sondern Prinzessin Marie Christine Bourbon-Parma nominiert. Ihr zu Ehren war die Tafel mit bourbonischen Lilien geschmückt. Allerdings gab’s im Blumengesteck auch Glockenblumen, und einer spöttelte: »Weil’s beim Curd geklingelt hat!«

Die Schmaus-Society war bunt gewürfelt: Neben Botschafter A. Regis Bittencourt und Gattin, den Eltern Bettys, Oscar-Preisträger und Kafka-Verfilmer Maximilian Schell, der lange mit der schönen Heidi Pappas flirtete, die Prinzessinnen Stephanie Windischgraetz und Netty Reuss, die Modeschöpfer Fred Adlmüller und Herbert Schill, die Schlossherren und Barone Hubert Pantz und Richard Drasche, Generalkonsul Dimitri Z. Pappas, Chanteuse Greta Keller, die Maler Leherb – mit Taube Cynthia und Ehefrau Lotte Profohs – und Wolfgang Hutter, Bundesfilmpreisträgerin Dagmar Hirtz, Opernstar James King, Graf Albert Eltz, auch Doktor Doktor, Gritine und Dr. Georg Mautner-Markhof, Industrieller Dr. Herbert Kloiber, Burgdame Susi Nicoletti und Prof. Ernst Haeusserman, »Aggressionen«-Psychiater Prof. Dr. Friedrich Hacker, »Opernführer« Dr. Marcel Prawy usw.

Wie es weitergehen sollte, stand in den Sternen. Doch war sich Curd Jürgens über eines klar: »Betty ist weder eine offizielle Geliebte auf Dauer, noch eine Nebenfrau …«

Die schöne Brasilianerin verduftete im Sog der 007-Dreharbeiten, heiratete in Kanada einen Diplomaten. Natürlich flog ich zum James-Bond-Dreh nach London.

»Du kommst zurecht – exklusiv für dich –, ich bin von Simone seit heute frisch geschieden.«

Zum Abschied schickte Curd Jürgens 100 rote Rosen. »Aber, ich bitte«, wischte er jede Frage beiseite, »so was gehört sich doch. Schließlich haben Simone und ich einander einmal geliebt …« 19 Jahre waren sie verheiratet, in den letzten vier davon wurde um die Scheidung gefeilscht. Sein Zürcher Anwalt Dr. Henryk Kaeslin hatte ihn im Londoner Intercontinental telefonisch informiert.

»Für mich war’s eine fabelhafte Woche. Der James-Bond-Dreh und nun, Gott sei Dank, diese Scheidung.«

Dabei hatte ihn diese Woche, oder, besser gesagt, die Scheidung von Simone Bicheron, 1,7 Millionen Schweizer Franken gekostet. Für ihn aber war der Weg freilich damit frei, Margie Schmitz, seine Liebe seit 18 Monaten, endlich auf den Bahamas zu heiraten.

Der junge Curd Jürgens ließ kaum etwas anbrennen. Als Noch-Ehefrau hatte Simone in einem französischen Interview eine intime Pikanterie aufgetischt, die Curd unendlich peinlich war: Curd habe Nadja Tiller, später »Miss Austria« und Adlmüller-Mannequin, verführt, als sie gerade erst 16 Jahre alt war.

Noch ein Backfisch war Romy Schneider, als sie sich unsterblich in Jürgens verliebte. Das enthüllten Liebesbriefe Romys nach ihrem Tod. Die kurze Liaison begann an der Côte d’Azur, Curd war 42, hatte gerade seine dritte Ehe beendet, Romy nach Sissi – die Schicksalsjahre einer Kaiserin knappe 19 Jahre alt. Sie glaubte noch an die große Liebe, schmachtete in ihren zehn Liebesbriefen, dass er mit dem »Trinken und Rauchen« aufhören solle, zu keinen »anderen Frauen mehr gehen darf«. Zu viel verlangt, die fordernde Liebe endete nach zwei Wochen.

Seine »Jacht auf Radln« nannte Curd das Wohnmobil – 7 Meter lang, 2,45 Meter breit, insgesamt 18,35 Quadratmeter – mit dem er mit Marlene Knaus, später Niki Laudas Frau, weltweit unterwegs war. »Der Generationenunterschied …«, urteilte Jürgens später. »Marlene war für mich eine süße, verrückte, unberechenbare, hinreißende Person, ein fantasievolles Zauberwesen …«

Ja, und dann waren da noch Elisabeth »Betty« Bittencourt, Tochter des brasilianischen Botschafters in Wien, die im Schlossclub Enzesfeld Curd den Bungalow verschönte, und Katja Merlin, für die Curd seine Memoiren »… und kein bißchen weise« begann: »Ich habe sie alle, alle geliebt, so wie die ›Erste‹ – scheu und inbrünstig wie Bach, gläubig und dämonisch wie Mozart, wollüstig und lasziv wie Klimt, zärtlich und ironisch wie Picasso, eifersüchtig und besitzergreifend wie Verdi, träumerisch, romantisch wie Rilke, dramatisch und verzweifelnd wie Beethoven, schreiend weinend wie Michelangelo …«

Auch Françoise Dorléac, die ältere Schwester von Catherine Deneuve. Ich hatte sie noch im Winter 1966, als sie bei minus 34 Grad mit Michael Caine in Helsinki Das Milliarden-Dollar-Gehirn filmte, interviewt. Es wurde ihr letzter Film. Sie verlor am 26. Juni 1967 in Villeneuve-Loubet bei Nizza, auf der Fahrt zu Curd, den sie erst seit wenigen Wochen liebte, mit nur 25 Jahren ihr Leben. Curd war am Boden zerstört, gestand er mir Jahre später.

»Wir genießen es ungeheuer, in der Sonne zu liegen«, rollte Curd mit tiefem Bass nach vier Salzburger Jedermann-Jahren in seinem neuen Traumdomizil bei St. Paul de Vence an der Côte d’Azur. »Regnet es in Salzburg?«

Nach dem Motto »Never a dull moment« hatte Curd das große Hamburger Model Margie Schmitz, Mutter einer Tochter, in seinen Bann gezogen. Drei Monate auf Great Harbour Cay auf den Bahamas, dann nach St. Paul de Vence, seinem elften Haus, vier Wochen danach zu den Dreharbeiten des James-Bond-Thrillers Der Spion, der mich liebte mit Roger Moore und Barbara Bach, später die Ehefrau von Beatles-Drummer Ringo Starr. Gleich anschließend: Jedermann in Salzburg.

Zur Royal Premiere des 007-Thrillers war Margie zwar eingeladen, durfte aber beim Empfang durch die Queen nicht neben Curd stehen, weil sie kein Ehepaar waren. So streng waren dort bei Hof die Bräuche. Worauf Curd kurz entschlossen die Hochzeit mit Margie auf Nassau für den 21. März 1978 organisierte. Margie: »Natürlich hab ich ›Yes, I do‹ gesagt.«

Nur wenige der illustren Gäste ahnten, dass da dreifach gefeiert wurde. Okay – Curd hat seine Margie auf den Bahamas geheiratet. Bekannt. Auch, dass er seine Rosenfarm bei Vence samt seiner Ex-Ehefrau Simone abgelegt hat und nun in St. Paul residierte, war bekannt. Aber Margie war außerdem seit Kurzem Österreicherin.

»Es war wirklich feierlich«, schilderte mir Curd schon nachmittags am Swimmingpool. »Der österreichische Generalkonsul in New York wölbte die Brust heraus, wirkte sehr ernst und würdig und sagte dann: ›Gnädige Frau, küss die Hand, Sie sind Österreicherin.‹«

So darf’s vielleicht nicht wundernehmen, dass eine der ersten High-Society-Partys der Sommersaison 1978 an der Côte d’Azur, zum Auftakt der Filmfestspiele von Cannes, recht österreichische Züge trug.

Im Gegensatz zu Curd liebte Franz Antel das Filmfestival in Cannes. »Ich bin mir zwar vorgekommen wie ein Armutschkerl«, gestand mir Österreichs Filmregisseur Nr. 1, »ein Rolls-Royce neben dem andern. Im Hafen die größten Luxusjachten – eine davon gehörte Sam Spiegel, dem gebürtigen Wiener Hollywood-Produzenten. Ich habe Sam seit 1935 gekannt, als er gerade in den Sieveringer Filmateliers Öl ins Feuer produzierte und eine Dame namens Hedi Kiesler verehrte, die hat später nach einer winzigen Nacktszene als Hedy Lamarr große Hollywood-Karriere gemacht. Die Hedy hat damals in der Alserbachstraße 33 gewohnt. Ich war noch ein ganz kleiner Regieassistent und habe dem Spiegel ein gewisses Fräulein Elfi Zischek vorgestellt, die spätere Maria Holst. Das hat mir der Sam Spiegel bis heute nicht vergessen. Auf der Rosenfarm vom Curd hat er mich sofort erkannt und mich nach 46 Jahren mit meinem Namen begrüßt.«

Antel schickte mir also einen Wagen nach Cannes. »Wir sollen fünf Baguettes, Thunfisch mit Ei, Schinken und Käse, Salade niçoise, Oliven, Paradeiser mitbringen. Er hat mir 100 Francs mitgegeben, aber die kosten fast das Doppelte.«

Typisch: Gute alte Antel-Tradition, bei dem immer die Buffets zu knapp wurden. Also legte ich 100 Francs drauf und wir futterten unsere Sandwiches auf seiner Bungalow-Terrasse, ehe wir zu Curd hinauffuhren.

Dort wartete schon ein üppiges Buffet: Zuckermelonen mit Parma-Schinken, Ente à l’Orange, Wildpastete mit Pistazien, englisch gebratene Hochrippe, rosa Lammkotelett, kleine heiße Scampi-Spießchen und asiatische Spitzfindigkeiten aus der Küche von Virginia und Elias Buenaobra, Curds philippinischem Ehepaar, das die Villa das ganze Jahr über betreute. »Buenaobra heißt ›schöne Arbeit‹. Und die beiden werden ihrem Namen gerecht.«

Sie geigten Nur nicht aus Liebe weinen und Kalinka, Kalinka, und man konnte jede Wette halten, dass »Ka Linker« dabei war. Dafür schritt die Begum im orange schillernden Abendkleid durchs musikalische Spalier, eskortiert von Gunter Sachs, dem Playboy-Industriellen, dem Multimillionär, mit seiner edlen Mirja. Samt Tennisstar Jean-Noël Grinda und seiner traumhaft schönen schwedischen Frau Annelie. Großer Auftritt für 007-James Bond Roger Moore und seine italienische Frau Luisa, in einem Traumkleid von Sybil Gibbs mit perlenbestickter Mephisto-Mütze – »Die trag ich nur, um zu verstecken, dass ich keine Frisur habe!« Luxemburgs Ministerpräsident Gaston Thorn mit seiner blitzgescheiten Frau Lillian und Sohn Alain hatten schon vor dem Fest im Fünf-Schlafzimmer-Gästehaus der Vieille Bastide Quartier bezogen. Dazu tummelten sich weiter die Jürgens-Freunde Lilli Palmer und Ehemann Carlos Thompson, Fürst Philip Schaumburg-Lippe mit Fürstin Bita, Curds alter Freund Hubertus Wald, millionenschwer und schon bei der Hochzeit auf den Bahamas dabei, Fürstin Manni Wittgenstein aus Salzburg, Modeschöpfer Herbert Schill, Regisseur Franz Antel mit Gattin Sibylla, die ja als Curds Ex-Sekretärin faktisch am Ausbau des Hauses mitgewerkt hatte, und Frankreichs berühmtester Bildhauer César.

Weiters war der schönste Damenflor aus Salzburg angejettet: Heidi Pappas mit ihrem Schwager, Generalkonsul Dimitri Pappas, grandioser Gastgeber zu Festspielzeiten, Liz Polsterer, die Gattin des Wiener Jet-Millionärs und Ricky Gagern.

Prinz Johannes Thurn und Taxis, Deutschlands reichster Junggeselle – »ein Viertel Portugiese, ein Viertel Spanier, ein Viertel Österreicher, der Rest ist deutsch« – tanzte mit einer roten Nelke im Knopfloch an. »Hier«, so intonierte er nasal, »kann man die ja gerade noch wie ein englischer Lord tragen. Einmal, in Rom, bin ich mit einer roten Nelke auf dem Piazza Navona umherspaziert – ich liebe die Kirchen dort –, auf einmal gerate ich in eine Menge von 5000 Menschen. Jeder trägt, wie ich, eine rote Nelke im Knopfloch. Man hebt mich auf die Schulter und sagt: ›Genosse, woher kommst du? Feuere die Genossen an!‹ Das war Togliatti, der damalige KP-Chef Italiens, und ich habe dort eine Rede gehalten – vor den Kommunisten! Wo ich doch italienisch viel schlechter spreche, als portugiesisch – ich tu mir so hart mit den Relativsätzen …«

Dann packte noch Salzburgs Parade-Juwelier Haasmann im 200 Quadratmeter großen Wohnzimmer, in dem Curds irischer Wolfshund Rasputin regierte, die kleinen Flitterwochen-Gaben für Margie aus. »Weißen Schmuck hasse ich, ich mag keine Brillanten«, offenbarte sich Curd als Karat-Experte. Die Klunker hatte Curd mit Haasmann selbst in Brasilien ausgesucht: Einen Smaragdring – »Kolumbianischer Stein. Ein Wunder an Klarheit und Schönheit!« – neun Karat Smaragd, mit zehn Karat Brillanten gefasst, so an die 1,5 Millionen Schilling, Ohr-Schmücker, noch einmal eine Million Schilling: zehn Karat Smaragd mit neun Karat Brillanten.

Bescheiden – denn an diesem Abend glitzerte am Hals der Begum ein Perlenkollier, das seine fünf Millionen Schilling wert war.

Fünf Tage nach der Housewarming-Party stand ich als Autostopper an der Autobahnabfahrt Cannes-Nizza. Die anderen Autostopper ließen böse die Daumen sinken. Ich hatte kaum sieben Minuten mit ihnen auf ein Auto gelauert, da rollte der Rolls-Royce, ein kaffeebraunes Silver-Cloud-III-Cabriolet mit Züricher Kennzeichen, an den Autobahnrand, und die elegante Dame mit dem weißhaarigen Kleiderschrank an ihrer Seite ließ mich einsteigen. Da mussten ja die anderen Burschen, die schon ewig warteten, frustriert sein!

Dabei hatte nur mein Rendezvous mit Curd und Margie Jürgens, die aus ihrem Haus bei St. Paul de Vence kamen, bei der Autobahnabfahrt Cannes/Nizza präzise geklappt. Wir fuhren offen und mit flotten 180 in Richtung Sainte-Maxime/Saint-Tropez, denn dort in den Bergen, 15 Kilometer landeinwärts, hatte Sven Boltenstern, der Wiener Schmuckdesigner, zum Lunch geladen, bei dem auch Mijou Kovacs dabei war, Curds Josefstadt-Partnerin in dem Freud-Stück »Berggasse 19«, die ihre Ferien an der Côte verbrachte.

Sinnigerweise heißt der Ort Callas. »Als ich zum ersten Mal hier in der Gegend rumkutschierte«, erzählte Curd, »da hockte auf dem Ortsschild eine Katze und schaute genauso arrogant wie die Primadonna Callas aus.«

Bei einer so musikalischen Gegend – der Nachbarort heißt nämlich Clavier – darf es nicht wundernehmen, dass sich dort eine schöne Pianistin um Sven Boltenstern kümmerte: Elizabeth Sombart, die er in Paris kennenlernte – ihr Vater saß in Straßburg im Europarat. Im Salon stand ein Riesenflügel und Sven hatte sein Cello aus Wien mitgebracht – so spielten beide zusammen.

Bei Salade niçoise und Schweinskoteletts in einer herrlichen Kapernsauce – Elizabeth ist eine exzellente Köchin – ging’s ziemlich polyglott zu. Denn sowohl Mijou als auch Curd lernten Französisch als Muttersprache. Sven lebte Jahre in Paris, Deutsch und Englisch wechselte – und zwischendurch kam das Ungarische auf, denn Mijous Vater ist Ungar. »Also die ungarischen Männer«, bekräftigte Curd, »schätze ich. Zuckmayer – ich lese am 11. August im Salzburger Landestheater aus seinen Werken und spiele Szenen aus Des Teufels General – schrieb über seine Emigration: ›Wenn nur ein Ungar bei Beginn eines Films in Hollywood dabei war, dann waren es zum Schluss zehn. Wenn ein Film mit zehn Deutschen begann, dann gab’s zuletzt nur noch einen.‹ Über die Ungarinnen möchte ich lieber schweigen – nur eines steht fest: ›Never a dull moment‹ – niemals ein fader Augenblick.«

Curd musste es ja wissen, nach seinen wilden Ehejahren, Eifersuchtsszenen und Watschenaffären mit der Ungarin Eva Bartok.

Dass das Leben auch ohne Ungarinnen und Ohrfeigen Überraschungen parat haben kann, erlebten wir auf der Rückfahrt. Als Margie wegen einer Autoroute-Kassa das Tempo drosselte, begann der Rolls plötzlich laut zu klopfen. Wir rollten durch die Kontrolle direkt auf den Parkplatz. Zu spät. Aus der Kühlerhaube quoll der Dampf – kein Wasser und kein Glycerin mehr. Wahrscheinlich ein kleines schlampiges Abschiedsgeschenk des deutschen Chauffeurs, den Curd einmal kurz für zwei Monate ausprobiert hatte, dann aber doch wieder ziehen ließ: »Der hat mir versichert, der Wagen sei im Service total durchgecheckt worden, und der Kühler sei nachgefüllt«, knurrte er. »Wenn das ein Kolbenreiber war, dann wird’s ein teurer Spaß. Dabei liebe ich dieses Auto – 21 Jahre fahre ich damit ohne Probleme, es ist einfach ein Stück von meinem Leben.«

Mit einem Rolls eine solche Panne zu haben, ist ärger als jeder Unfall. Wenn ein Rolls-Royce dampft, dann ist das Volksbelustigung für normale Autofahrer – gerade, dass wir nicht fotografiert wurden. Das harmloseste Angebot kam von einem Ex-Wiener: »Kann ich Ihnen helfen, Herr Jürgens? Ich kenne Sie von früher und sollte in Cap d’Antibes einmal gegen Sie Schach spielen …«

Dafür bestätigte sich, was alle Welt behauptet, als der Abschlepper der Ecurie Automobile St. Maxime vorfuhr: »Ein Rolls wird nie abgeschleppt«, sagten die, »also braucht er auch keinen Abschlepphaken.«

Zu viert, eingepfercht im Führerstand des Citroën-Abschlepplasters, den Rolls huckepack geladen, kehrten wir nach Cannes zurück – immerhin mit Stil. Der Chauffeur hatte Curd sofort erkannt und wusste, wie man mit Filmstars umgeht. Er war früher einmal der Chauffeur von Michelle Morgan, als sie mit Mel Ferrer in Cannes filmte.

Nicht nur mit seinen Filmrollen holte sich Jürgens seine Millionen. Er scheute auch nicht davor zurück, sich selbst in der Werbung zu vermarkten. »David Niven gab mir den Tipp«, versicherte mir Curd. »Die machen mit deinem Gesicht und deinem Namen Werbung für sich, aber auch noch für dich, und zahlen mächtig dafür. Take it, cash it in …«

Curds erste große Werbung war für goldenes Essbesteck und trug ihm prompt üble Häme ein. Man warf ihm die Geschmacklosigkeit eines Neureichen vor. Zehn Jahre später war Curds Ruf als internationaler Filmstar und werbewirksamer Prominenter so aufpoliert, dass die persische Fluglinie Iran Air noch zu Schah-Zeiten in so angesehenen Magazinen wie Time und Life Curd-Jürgens-Fotos inserierte. Mit dem Text: »Wir bringen Sie hin, wohin Sie wollen, pünktlich, entspannt und erfrischt, als ob sie Curt Jurgens wären. Tatsächlich versuchen wir ja, jedermann gleich zu behandeln. Mittelloser Student oder internationaler Schauspieler, sie sind alle gleich für uns. Als Herr Jurgens mit uns flog, behandelten wir ihn ganz einfach wie einen Reisenden, der sich so komfortabel wie nur möglich fühlen soll …« Einziger Schönheitsfehler für Curd: Iran Air verhunzte ihn als »Curt Jurgens«.

Mit Iran Air ist Jürgens nie geflogen. Kaffee aber hat er immer getrunken. Als größter Großverdiener gab er sich auch nie mit Kleinigkeiten ab. So kassierte er innerhalb von zwei Jahren zwei Millionen D-Mark für etwas, was auch Normalsterbliche meist tun – Kaffee trinken. Als Kaffee-Werbetrinker flimmerte Curd leger mit Rollkragenpullover 15 Sekunden lang über deutsche Bildschirme und eröffnete vornehmlich den Hausfrauen: »Meine Damen (und Herren), ich habe noch nie in meinem Leben Werbung gemacht. Für … Kaffee mach ich’s …« Die Lüge zahlte sich aus – cash in!

Auf die Reaktion brauchte er nicht zu warten. Prompt erschien in einer Münchner Faschingsbeilage ein Inserat: »Curd Jürgens jetzt im Film – Der bekannte Werbeträger, Brillenträger, Hosenträger, Gepäckträger, Besteckkastenträger und Unterhosenträger Curd Jürgens wird jetzt aufgrund seiner Karriere als Werbe-Mannequin auch vom Film umworben. Es ist vorgesehen, ihm eine kleine Rolle in einem Werbefilm der deutschen Markenartikel-Industrie zu geben. Der Film steht unter dem Motto: Selbst der allergrößte Dreck geht mit Jürgens spielend weg …«

»Meine Kleene«, fragte Curd, denn er liebte es, privat zu berlinern, »warst du schon mal in Japan? Nee? Na denn spiel ich doch wieder den Bassa Selim in der Entführung aus dem Serail, den hab ich vor 35 Jahren an der Wiener Staatsoper gespielt.«

Nicht zu übersehen – im Getümmel der kleinen Japaner – die hünenhafte Figur des normannischen Kleiderschranks Curd Jürgens. Nun zählte ja auch seine auffallend attraktive Frau Margie keineswegs zu den Kleinen, und so war’s kein Wunder, dass es den Japanern die Köpfe verriss, wo immer Curd und Margie auftauchten. Aber noch unglaublicher war die Popularität, die Curd, der Selim Bassa des Wiener Operngastspiels, genoss: »Wenn einer in einem James-Bond-Film gespielt hat, dann kennt ihn ganz Japan«, strahlte ein Jürgens-Fan.

Ich traf Curd und Margie im Oktober 1980 in der alten Kaiserstadt Kyoto, wo Margie vom Inuimon-Kaiserpalast über den Goldenen Pavillon und die diversen Tempel – Nijō, Ryōan-ji, Kiyomizu-dera und Saniyu Sangendo – die ganze Sightseeing-Skala abklapperte: »Ich wollte ihr das alte Japan zeigen, wie ich es in Erinnerung habe. Schließlich bin ich zum vierten Mal hier«, sagte Curd.

Auf dem Rückweg vom berühmten Zen-Steingarten des Ryōan-ji-Tempels, wo sich eine halbe Mädchenschulklasse darum drängte, mit Margie fotografiert zu werden, kamen wir an einem kleinen Teehaus vorbei. Dort gerieten die Serviererinnen vollends aus dem Häuschen: »Curd Jurgens-san …«, ließ sich aus ihrem erregten Geschnatter heraushören. Schließlich fragte eine unseren Fahrer: »Curd Jürgens-san?«, worauf der Mann japanischen Humor zeigte: »Hej – ja«, sagte er, »das ist Paul Newman …«

Ganz stilvoll japanisch stiegen Curd und Margie, deren luxuriöse Penthouse-Suite im Okura-Hotel in Tokio täglich 200 000 Yen kostete, im Tawaraya-Ryokan, dem berühmten japanischen Hotel von Kyoto, ab. Seit über 300 Jahren ist es in Familienbesitz – und hier logierte Weltprominenz: Alfred Hitchcock, William Faulkner, Jean-Paul Sartre, Arthur Koestler, Leonard Bernstein, Kanadas Premier Pierre Trudeau, Arthur Miller mit seiner Wiener Frau Inge Morath und auch Alain Delon haben dort schon auf dem tatamibelegten Fußboden zwischen Reispapierwänden geschlafen.

Abends ließ Curd für Margie »die Puppen tanzen« – er arrangierte eine Geisha-Party. Allerdings: Mit der schöngeistigen Konversation haperte es – die Kimono-Mädchen mit den hochgesteckten Frisuren und schneeweiß gepuderten Gesichtern sprachen kein Wort englisch. Geschweige denn deutsch.

Das stärkste Abenteuer aber war das Frühstück am Morgen nach der Geisha-Party: »Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen«, schnaubte Curd. »Margie wollte nämlich unbedingt das japanische Frühstück probieren. ›Dabei esse ich doch nie Fisch‹, lachte sie. Prompt gab’s rohen Fisch mit dem obligat gekochten Reis, kleine eingelegte Pilze mit geriebenem Rettich, aufgebrühten Chinakohl, scharfe Gurkerl, geölte Melanzani, getrockneten Seetang, grüne Zwiebel, gelbe Rüben, eine Suppe mit Tofu-Bohnenkuchen und eine mit geschnittenem Bambus. Dieses Frühstück werde ich mein Leben lang nicht vergessen.«

Als ich im Jahr 2011 auf meiner »Ocean Princess«-Kreuzfahrt – Schanghai, Beijing, Wladiwostok, Hiroshima, Osaka – vier Tage vor dem verheerenden 9,0-Erdbeben in Kyoto Station machte, buchte ich mit meiner Frau Bonni ebenfalls das noble Tawaraya Ryokan. Die Gästebücher von anno dazumal haben die Ryokan-Erben wohl entsorgt. Das Autogramm von Curd Jürgens war nicht mehr aufzutreiben, somit auch nicht meine bescheidene Signatur darunter.

Ein Bett ließ sich Curd Jürgens vor der Wiener Reigen-Premiere im Nobelhotel Sacher reservieren, das er genau einen Monat vorher grollend und mit dem Götz-Zitat auf den Lippen verlassen hatte. »Ich denke nicht daran, nicht mehr im Sacher zu wohnen«, versicherte mir Curd bei einem gemeinsamen Mittagessen. Als Sacher-Dauergast hatte Curd unter den modischen Restriktionen des neuen Sacher-Chefs Peter Gürtler gelitten. Man hatte ihm den Zutritt zum Marmor-Speisesaal verwehrt – weil er keine Krawatte trug, sondern absolut modisch einen hochgeschlossen seidenen Rollkragen-Pulli mit seinem großen griechischen Mykonos-Kreuz. Dann wurde ihm als Hausgast auch noch der Einlass in die Blaue Bar verweigert. Zwar trug er Krawatte, aber eine bestickte tunesische Weste – ohne Ärmel …

»Ich war jahrelang Gast im Sacher. Nicht mehr hinzugehen, wäre Kapitulation. Schließlich ist ein Hotel für seine Gäste da, und nicht umgekehrt. Wer ist Herr Gürtler, der Hotelerbe?«

Was Curd am meisten ärgerte: »Dass die sich so richtig verzopft geben. Was soll denn das ganze Getue um Krawatte und Ärmel. Die spinnen wohl. Schließlich darf man doch nicht übersehen, dass das Haus nicht so stinkfein war, wie es heute gerne tut. Das war doch einmal das Bordell der Erzherzöge, wo man auf einem Sprung nach der Oper im Separee die kleinen Ballettratten vernaschen konnte. Da hat keiner nach Krawatte gefragt, wenn unter die Röcke gegriffen wurde.«