6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Latin-Edition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

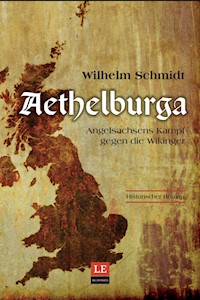

Die Erben Ragnar Lodbrocks greifen im 9. Jahrhundert unerbittlich die Angelsachsen an und versuchen das ganze Land zu erobern. König Alfred setzt sich der Angriffe der Dänen zur Wehr. Gelingt es ihm dem Ansturm der Dänen zu widerstehen oder ist dies das Ende einer 400 jährigen Vorherrschaft der Angelsachsen? In dieser kriegerischen Zeit kämpft eine junge Frau für ihr Land, ihre Familie und ihre Liebe: Aethelburga! Dieser historische Roman ist eine spannende Mischung aus "Vikings" und "The Last Kingdom". Der Klassiker wurde neu übersetzt und sprachlich überarbeitet. Eine Neuauflage war längst überfällig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

WINIFRED UND WILLIBRORD

Wenn der deutsche Auswanderer die niedrigen Gestade des Heimatlandes zurückgelassen hat, tauchen bald im Südwesten die schneeigen Kreidefelsen der englischen Küste aus den Fluten der Nordsee empor. Doch nicht überall haben die Wellen der See die Millionen und Abermillionen der kleinen Schalentiere zu Hügeln aufgetürmt. Es gibt auch flache Ufer, besonders da, wo die Flüsse sich ins Meer ergießen. Auch kleine Eilande finden sich hier und da, wie das berühmte Thanet, wo um das Jahr 450 die ersten Sachsen und Jüten unter Hengist und Horfa landeten, und das liebliche Wight, vielleicht der schönste Flecken Erde im ganzen Albion. Heute sind all diese Küsten, wie überhaupt ganz England, bebaut wie kaum ein zweites Land der Erde. Kann doch der Boden Englands seine eigene Bevölkerung längst nicht mehr ernähren.

Vor tausend Jahren sah es dort ganz anders aus. Wohl hatten unsere plattdeutschen Vettern, die Angelsachsen, die Vorfahren der heutigen Engländer, mit deutschem Fleiß und deutscher Gründlichkeit den Boden bebaut, den sie eben in wildem Eroberungskampf mit dem Blut der keltischen Ureinwohner gedüngt hatten. Sie hatten ums Jahr 600 das Christentum angenommen und in zweihundert Jahren das neue Vaterland zu nie geahnter Blüte gebracht. Ihre Kirchen und Klöster dienten anderen Reichen zum Vorbild. Der ehrwürdige Beda sammelte das gesamte Wissen seiner Zeit in seinen vielen Büchern. Willibrord und Winfried und viele andere Angelsachsen zogen in glühendem Missionseifer zu den noch heidnischen Vettern in Deutschland, und Karl der Große holte seine größten Gelehrten aus England.

Aber im neunten Jahrhundert sank die Blüte Englands unter den furchtbaren Überfällen der heidnischen Dänen dahin. Fast schien die höhere Gesittung der Angelsachsen von der roheren Kraft der Normannen überwunden zu sein. Fast schien das Kreuz Christi von den Donnerkeilen Wodans zerschmettert zu werden: da sandte Gott den Retter, König Alfred den Großen. In lebenslangem Kampf hat er die Dänenflut eingedämmt und die christliche Religion zu neuer Blüte, zu neuen Siegen geführt. In diese wilde Zeit, da das Volk der Angelsachsen unter seinem großen König um sein Überleben kämpfte, führt uns unsere Erzählung.

Das Kenter Land bildet die Südostecke Englands. Hier hatten die Angelsachsen sich zuerst festgesetzt. Hier brachen auch die Dänen wieder und wieder ins Land und verwüsteten alles, was sie erreichen konnten. Nur eine starke Burg, die dem Earl des Gaus´ gehörte und im Südwesten Richtung Sussex gelegen, ragte noch trotzige empor. Sie lag auf einem kleinen Höhenzug, etwa eine Meile vom Strand des Meeres. Ein kleiner Fluss wälzte sich träge Richtung Meer entgegen daran vorbei. Vom Strand aus konnte man die Burg wegen des dichten Waldes nicht sehen, aber dem Schiff auf dem Meer winkte sie schon von fern. Eine halbe Meile seewärts lag eine kleine Insel, das heute auch längst von den Fluten verschlungen ist.

Es war im Frühling des Jahres 876, aber sommerliche Glut brütete an diesem Nachmittag über Wald und Flur. Alles Leben schien ausgestorben, selbst der Gesang der Vögel war verstummt. Nur die Fische sprangen fleißig in die Höhe, um Mücken und Libellen zu fangen, wie sie es bei schwülem Wetter zu tun pflegen. Doch da klingt mit einem Male eine jugendliche Stimme durch den Wald, so klar und frisch und froh, als ob es nie Normannennot gegeben und die Gewitterschwüle ein Frühlingslüftlein sei. Und doch wäre der alte Fahrenheit gewiss auf die neunzigste Stufe seiner Wetterleiter geklettert, wenn er damals schon gelebt hätte. Und gerade vor uns am Ufer des Flusses zeigt ein Schutthaufen inmitten einer Rodung, dass die wilden nordischen Krieger auch hier vor nicht langer Zeit gehaust haben. Glückliche Jugend! Welche Not vermochte ihren Lebensmut, den der Geber aller guten und vollkommenen Gaben ihr so reichlich verliehen hat, auf die Dauer ganz zu dämpfen?

Wir gehen der Stimme nach und bald sehen wir den fröhlichen Sänger: einen Fischerknaben, in einem kleinen Boot auf dem Fluss schaukelnd, mit der Angelrute in der Hand. Barfuß sitzt er da in seinem Kahn im Schatten einer alten Eiche, ein echter plattdeutscher Krauskopf mit roten Backen und blitzblauen Augen. Hose und Hemd aus groben Leinen bilden seine ganze Bekleidung und die waren an Armen und Beinen längst zu kurz geworden. Wir brauchen nur einen Blick auf den Jungen zu werfen und die Freude seines Gesanges wird verständlich.

Und sofort lernen wir noch einen besonderen Grund seiner Fröhlichkeit kennen. Eben zieht er einen prächtigen Hecht heraus, den er geschickt ins Boot wirft. Kaum hat er dann die Angel wieder ausgeworfen, taucht sein leichter Holzpflock schon wieder unter und ein neuer Fisch zappelt an der grausamen Angel. Ein ansehnlicher Haufen Fische liegt bereits in seinem Boot. Die Gewitterluft lässt die Fische beißen. Bei der emsigen Arbeit hatte er seinen fröhlichen Gesang ein wenig unterbrochen. Nun aber, da die Fische ihn ein wenig Ruhe lassen, beginnt er gleich wieder zu singen. Und da wir jetzt ganz nahe sind, können wir auch die Worte des neuen Liedes verstehen. Sie sind schwermütig, aber von seinen frischen Lippen klingen sie doch fröhlich:

Was rauschen die Wellen vom Meere daher?

Sie bringen die alte Wundermär

Vom fröhlichen Knaben und seinem Gesang,

Der laut durch die Tiefen der Wasser erklang.

Oh, komme doch, du Wasserjungfrau so hold,

Und bringe mir von des Flussgottes Gold!

Oh, komm, die der Fischerknab niemals erschaut,

Komm herauf aus der Tiefe und sei mir vertraut!

Und wie er einst angelt und locket und singt,

Ein bitterlich Weinen das Wasser durchdringt,

Die Angel erhebet, er zieht sie in Hast

Und hebt eine wunderliche Last.

Die Jungfrau, sie war es, so wonnig und schön,

Wie menschliche Augen noch keine gesehn,

Doch weinend hob sie die schneeweiße Hand,

Die die Angel gefasst, zu des Fischerkahns Rand.

Da jauchzte der Knabe und weinte zugleich,

Zog die Angel hervor aus dem Händchen so weich

Und küsste die Wunde, da heilte der Schmerz,

Und die Jungfrau zog lächelnd den Knaben ans Herz.

Du hast mich gerufen, ich folgete dir,

Nun rufe ich dich, so folge du mir;

Wer einmal die Wasserjungfrau geschaut,

Gehört ihr zu eigen, ist ihr ewig vertraut.

Was murmeln die Wellen am Ufer so bang?

Vernimmst du den traurigen Abschiedsgesang?

Die Jungfrau zog lockend den Knaben hinab,

Die Wellen, sie rauschen und wurden sein Grab.

Noch während er sang, waren auf der anderen Seite der Lichtung neben dem zerstörten Haus zwei jugendliche Gestalten aufgetaucht, die ihr Geplauder schnell unterbrachen, als sie den Fischerknaben bemerkten. Es war ein Mädchen von etwa fünfzehn Jahren und ein Knabe, der dem Jünglingsalter nicht mehr fern war. Groß und dick genug war er wenigstens und auf der Oberlippe spross auch schon ein schüchterner Flaum. Auch er war in derbe Leinen gekleidet, doch war sein Gewand viel besser als das des Fischerknaben. Dazu trug er lederne Schuhe an den Füßen und einen großen Strohhut, das Zeichen der freien Sachsen, auf dem Kopf. Auf dem Rücken trug er Bogen und Pfeile und im Gürtel ein Waidmesser. Sein Gesicht war rund und seine Gestalt war voll. Seine strohgelben Haare hingen ihm in langen Strähnen in den Nacken und aus den kugelrunden, wasserblauen Augen sprach neben niedersächsischer Gutmütigkeit doch auch ein guter Teil Selbstbewusstsein und Angeberei. Letzteres trat besonders hervor, als er den ärmlich gekleideten und doch so vergnügten Fischerknaben sah. Sein breiter Mund verzog sich zu einem spöttischen Grinsen und wollte sich eben zu einem höhnischen Zuruf öffnen, als seine Begleiterin ihm schnell die Hand auf den Arm legte und leise sagte: »Still, Oswald, ich will ihn mal ordentlich erschrecken. Bleib du hier stillstehen, bist ja doch viel zu groß, um leise aufzutreten. Ich schleiche mich sachte ans Ufer und plumpse einen großen Stein ins Wasser. Das gibt einen Riesenspaß.«

Dabei konnte die Kleine in Vorfreude des großen Vergnügens selbst ein Lachen nicht ganz unterdrücken, obwohl sie schnell beide Hände auf den Mund legte, sodass der Fischerknabe sie sicher gehört hätte, wenn er nicht eben laut und fröhlich den letzten Vers seines Liedes angestimmt hätte.

Ja, eine muntere Kleine war es, die hier nun auf den Zehen näher heranschlich, um ihn zu erschrecken. Ihrem frischen Gesicht nach, musste sie über nichts zu klagen haben. Ihre Gestalt zeugte von Gewandtheit und war klein und zierlich. Haar und Gesicht waren dunkler gefärbt als bei den meisten Angelsachsen und die Augen waren glänzend schwarz. Das Gesicht der Kleinen kann man nicht schön nennen, dazu waren die Augen zu groß und die Wangen zu schmal. Aber das ganze Gesicht strahlte förmlich von Geist und Lebenslust und in jedem Grübchen der Wangen lauerte beim Lächeln ein Schalk.

Und wie sie sich jetzt beeilte, die großen, dunklen Augen voll Spannung auf den Fischerknaben gerichtet, da spiegelte sich wohl Übermut und Schelmerei in diesen dunklen Sternen, aber keine Spur von Bösartigkeit oder Überheblichkeit war darin zu finden. Viel eher hätte das Sprichwort: »Was sich liebt, das neckt sich!«, hier Anwendung gefunden, obwohl beide noch Kinder waren. Die Kleine war für jene Zeit vornehm gekleidet, in Wollstoffe, die wohl im benachbarten Frankenland gewebt waren.

Ihr großer Begleiter machte zuerst ein recht dummes, bald aber ein recht verdrießliches Gesicht, als sie ihn so ohne weiteres schweigen und stillstehen ließ. Aber er gehorchte, die Kleine hatte ihn offenbar gut erzogen. Sie war glücklich bis zum Ufer gelangt, ohne dass der Fischerknabe etwas gemerkt hatte. Mit vor Erregung zitternden Händen hob sie nun einen Kieselstein auf, fast so groß wie ihre eigene Faust, und warf ihn, so weit sie nur konnte, zu dem kleinen Boot. Nun war es aber auch mit ihrer Selbstbeherrschung zu Ende. Eben wurde der Knabe fertig:

»Die Wellen, sie rauschten und wurden sein Grab -«

Da schlug ein Lachen an sein Ohr, sodass er unwillkürlich an die Wasserjungfrau dachte, von der er eben gesungen hatte. Und als im selben Augenblick der Stein dicht neben ihm einschlug und ihn über und über mit Wasser bespritzte, da stieß er einen lauten Schreckensruf aus, denn er glaubte wirklich, die Jungfrau käme, um ihn zu holen. Erschrocken fuhr er auf, dass der leichte Kahn in starkes Schwanken geriet und er rücklings ins Wasser stürzte.

Da war nun aber der kleinen Unholdin das Lachen schnell vergangen. In Todesangst rang sie die Hände und bat weinend ihren starken Begleiter um Hilfe. Der rührte sich jedoch nicht von der Stelle, vielmehr stecke er beide Daumen unter seinen Gürtel und lachte aus vollem Hals. Wusste er doch, dass der Fischerknabe tauchen und schwimmen konnte wie ein Fisch.

Das Weinen und Lachen dauerte nicht lange. Schon nach wenigen Augenblicken taucht der nun glatte Scheitel des kleinen Krauskopfes aus dem Wasser empor, dass die Kleine ihren lauten Jammerschrei plötzlich abbrach, einen tiefen Seufzer der Erleichterung ausstieß und dann, in die Hände klatschend, den Schrei in einen Jubelton übergehen ließ.

Als die blauen Augen des Fischerknaben sich zuerst wieder öffneten, da spiegelte sich in ihnen die ganze Angst vor der Wassernixe und dem Wellengrab. Schnell drehte er den Kopf zu der Stelle, von wo eben wieder der helle Jauchzer zu hören war. Als er dann aber die Kleine am Ufer bemerkte, ging es wie lichter Sonnenschein über seine Züge. Nicht einmal ein wenig Ärger über den bösen Überfall war darin zu lesen. Vielmehr schickte er der kleinen Unholdin am Ufer aus den Fluten heraus seinen eigenen Jubelruf als Antwort entgegen, kletterte schnell in das Boot und kam mit wenigen Ruderschlägen ans Ufer.

Als er dann geschickt an Land sprang und der Kleinen die Hand zum Gruß hinstreckte, bemerkte er die Tränen auf ihren Wangen, die sie in der Aufregung noch nicht getrocknet hatte. Da musste er an seinen eigenen Todesschrecken denken, wobei er unwillkürlich ein wenig blass wurde. Als dies die Kleine sah und dabei sein nasses Haar und seine ganze wassertriefende Gestalt betrachtete, da war auch ihre Fröhlichkeit wieder verflogen, so schnell wie sie gekommen war. Anstatt die hingehaltene Hand des Fischerknaben zu ergreifen, schlang sie beide Arme um seinen Hals und rief unter Schluchzen und Tränen:

»Ach, Willibrord, ich habe es ja nicht böse gemeint! Ich wollte dich nur ein wenig erschrecken und nun bist du beinahe ertrunken. Du siehst noch ganz bleich und elend aus! Ach, ich bin doch ein recht unausstehliches Mädchen!«

So jammerte sie laut und weinte dabei, als ob ihr Herz brechen wollte. Hätte sie dabei ihren Kopf nicht auf die Schultern des Knaben gelegt, hätte sie schnell bemerkt, dass das kleine Bad dem Jungen wenig geschadet hatte.

Purpurn erglühten seine Wangen unter ihren Worten und ihrer kindlichen Umarmung. Halb war es die Freude des Kindes über die Freundschaft seiner Gespielin, halb die Verschämtheit des Jünglings über die Berührung der Jungfrau, die ihm die heiße Glut ins Gesicht trieb.

Leise versuchte er sie zu trösten und sanft ihre Arme zu lösen. Da sie sich aber immer noch nicht fassen konnte, schlug er einen fröhlichen Ton an und rief lachend:

»So sei doch vernünftig, Winifred, und weine nicht mehr, mir tut ja kein Finger weh. Der kleine Schreck ist längst vorüber und das kleine Bad hat mir nur gut getan bei der Hitze. Aber wo kommst du denn mit einem Mal her? Ich habe gar nichts von dir gehört und gesehen?«

Da war der Tränenstrom versiegt. Der Schelm saß ihr schon wieder im Nacken und im Gesicht stand die Freude über den gelungenen Überfall. Mit einem Ruck hob sie das dunkle Köpfchen, in dem die Gedanken so bunt durcheinanderwirbelten wie die Schneeflocken im Dezember und öffnete das lose Mundwerk zu einer launigen Antwort.

Aber im selben Augenblick erklang dicht hinter ihr ein lautes Lachen, welches ihr gleichsam das Wort vom Mund nahm. Jetzt erst erblickte der Fischerknabe den großen Begleiter der Kleinen, der ihm auch sofort seine Frage mit höhnischen Worten beantwortete:

»Kein Wunder, dass du nichts von uns gehört und gesehen hast! Hast ja um die Minne der Wasserjungfrau geworben, die dich dafür auch beinahe geholt hätte, ha, ha, ha! Eben warst du noch bleich vor Schrecken. Du glaubst gewiss auch noch an die heidnische Unholdin, die es gar nicht gibt, wie der Priester sagt! Warte nur, wenn der wiederkommt, werde ich ihm erzählen, was sein kluger Konfirmand vom vorigen Jahr noch für Aberglauben hat! Das geschieht dir recht, dass du ins Wasser fällst. Warum singt ein Christenknabe solche Heidenlieder?«

Nun wurde das Gesicht des Fischerknaben noch dunkler als vorher, aber diesmal vor Zorn. Doch Winifreds Zunge war noch flinker als seine und tadelnd rief sie ihrem großen Begleiter zu:

»Du solltest dich schämen, Oswald, dass du den armen Willibrord noch so verspottest! Fast hätte er ja sei Leben verloren durch meinen bösen Streich! Du freilich hast dich nicht gerührt, um ihn zu helfen, sondern nur deinen großen Mund zum dummen Lachen aufgesperrt. Warum soll Willibrord das Lied von der Wasserjungfrau nicht singen? Ich habe schon selbst gehört, wie die Männer in der Burg das Lied gesungen haben. Einer, der viel zur See gewesen ist, hat auch erzählt, wie er einst an der Küste Spaniens mit eigenen Augen eine Wasserjungfrau gesehen hat.«

Doch das zornige Wort des Mädchens machten den Spottenden nur noch zorniger, denn er ärgerte sich, dass sie den Fischerknaben so innig verteidigte. Spottend rief er zu Winifred: »Ja, warum sollte er das Lied nicht singen? Hat er doch wirklich die Jungfrau gefangen oder vielmehr die Jungfrau hat sich dem dummen Jungen um den Hals gehängt, dass er beinahe so nass aussieht, wie die Wasserhexe!«

Dieses Mal gab Willibrord ihm die Antwort, aber nicht bloß mit der Zunge, sondern gleich mit dem ganzen Kopf. Bebend vor Zorn, besonders über die Beleidigungen seiner kleinen Freundin, rannte er gegen Oswald entgegen, der ihn um mehr als eine Kopflänge überragte. Der lachte nur verärgert auf, als er den Kleinen heranstürmen sah und hob die großen Fäuste zur Abwehr. Aber der Kleine wusste wohl aus Erfahrung, dass er gegen die Fäuste seines Gegners nicht so leicht ankommen könnte. Daher senkte er blitzschnell den Kopf und rannte wie ein Bock gegen den Körper des Großen, dass dieser mit lautem Schrei nach hinten stürzte. Nun flog der Kleine ihm an den Hals und drückte diesen zusammen, dass ihm der Atem verging. Dann lockerte er seinen Griff ein wenig und rief: »Nimmst du es zurück, du Schandbub, nimmst du es zurück?«

Der Große wollte lange nicht, suchte vielmehr mit aller Macht sich loszumachen. Da drückte Willibrord ihm abermals die Kehle zusammen, bis er braunrot im Gesicht wurde und Winifred vor Angst laut aufschrie, ihren kleinen Freund bei den Locken ergriff und mit aller Macht emporriss. Natürlich hatten ihre bittenden Worte eine viel größere Wirkung als ihre kleinen Fäuste. Langsam ließ der Fischerknabe seinen Gegner los und erhob sich.

Der Große aber wusste die Großmut des Kleinen nicht zu schätzen. Die Wut über seine Niederlage, noch dazu vor der hübschen Kleinen, machte ihn völlig rasend. Er sprang auf, warf Bogen und Köcher, die er noch immer auf der Schulter trug, von sich und griff nach dem Messer. Aber der Kleine ließ sich nicht einschüchtern. Geschickt sprang er einige Schritte rückwärts, ergriff einen faustgroßen Kieselstein und erwartete trotzig den Angriff Oswalds. Nun war dieser von Natur nicht bösartig, eher gutmütig-träge. Aber das wilde Blut der alten Seeräuber rollte noch stark in den Adern der damaligen Angelsachsen und der furchtbare, unaufhörliche Kampf mit den Wikingern hatte es wieder mächtig in Wallung gebracht.

Wer weiß, ob es aus dem Knabenstreit nicht blutiger Ernst geworden wäre, wenn Winifred nicht ihrem schönen Namen Ehre gemacht und den Frieden geliebt und gewonnen hätte. Mutig fiel sie ihrem wütenden Begleiter in den Arm und flehte so lange, bis er das Messer zur Seite warf, wobei er prahlerisch ausrief: »Das Waidmesser ist auch viel zu gut für den frechen Bengel, aber meine Fäuste soll er fühlen.«

Kaum hatte Oswald das Messer von sich geworfen, sprang Willibrord danach, doch nicht, um es gegen Oswald zu gebrauchen. Mit starker, sicherer Hand warf er es vielmehr zu einem Baum, der wohl zwanzig Schritte entfernt war, dass es tief ins Holz eindrang und zitternd stecken blieb. Er fürchtete wohl, dass es sein Gegner in seiner sinnlosen Wut noch einmal gegen ihn zücken könnte. Das Messerwerfen hatte er noch von seinem Vater gelernt, der in allen damaligen Kriegskünsten erfahren war.

Hierauf stellte er sich in Boxerstellung auf, obwohl er die starken Fäuste Oswalds kannte. Er hätte sich jetzt lieber zusammenschlagen lassen, als dass er nachgegeben hätte. Es schien ein echt englischer Faustkampf zu werden, und die kleine Dame, um welche es sich dabei handelte, stand hilflos jammernd dabei. Sie musste davon ausgehen, dass ihr kleiner Günstling böse verprügelt würde. Sie hatte eine große Abscheu vor den rohen Kampfspielen der damaligen Knaben. Es wurde aber nicht so schlimm, wie sie fürchtete. Der Fischerknabe hielt sich besser, als er sich selbst zugetraut hatte. Den schweren Stößen des Gegners wich er geschickt aus, sprang rund um ihn herum, tupfte ihm auch hier und da mit seiner kräftigen, kleinen Faust ein wenig ans Ohr oder auf die Nase, dass der Dicke bei der großen Hitze bald über und über in Schweiß gebadet war und fast den Atem verlor.

»Wenn ich dich nur einmal ordentlich packen könnte!«, rief er endlich pustend aus. »Aber du bist ja wie die Aale, die du fängst.« Sein Zorn war im Eifer des scharfen Kampfes allmählich verflogen.

»Den Wunsch will ich dir bald erfüllen!«, rief Willibrord erfreut. »Lass uns ringen, statt zu boxen, dann komme ich dir nahe genug.«

Der Große war zufrieden. Nachdem er sich ein wenig verschnauft hatte, ging er mit ausgebreiteten Armen auf Willibrord los. Aber anstatt die Arme über die Schultern zu kreuzen, fasste der schlaue Fischerknabe den Gegner um seine Hüfte, und warf ihn mit schnellem Ruck auf den Rücken.

Oswald aber schrie: »Das gilt nicht, das ist kein ehrliches Ringen!«

Willibrord wusste das recht gut, darum stand er gerne auf, hatte er doch die Genugtuung, den Großprahler einmal umgeworfen zu haben.

Nun fassten sie sich gleichmäßig über die Schultern und da mochte Willibrord noch so kräftig links und rechts reißen, er konnte den Dicken nicht bewegen. Vielmehr hob dieser ihn mit überlegener Kraft direkt vom Boden hoch und versuchte ihn dann niederzuschleudern. Aber Willibrord schlug ihn mit dem rechten Hacken so kräftig in die linke Kniekehle, dass das Bein zusammenknickte und Oswald erneut auf den Rücken fiel. Dieses Mal konnte er sich über keinen Ringerkniff beklagen, denn nachdem man sich ehrlich gefasst hatte, war jeder Trick erlaubt. Darum versuchte er auch sein Äußerstes, den Kleinen herumzuwerfen. Der aber wand die Arme um seinen Hals und hielt so fest, dass er endlich »genug« rufen musste.

Als sie sich zum dritten Mal griffen, drückte Oswald den kleinen Gegner einfach zusammen, so dass er trotz all seiner Gewandtheit nach hinten fiel. Nun lag der schwere Kerl auf ihm und rief ihm plötzlich höhnisch zu: »Endlich habe ich dich, wo die Haare kurz sind. Jetzt sage ›genug‹, sonst drücke ich dich Knirps zu Brei!«

Aber obwohl der Knirps kaum atmen konnte, dachte er noch lange nicht an Aufgabe. Er wand sich wie ein Wurm und es gelang ihm endlich, sein rechtes Bein frei zu kriegen. Mit großer Geschmeidigkeit zog er es dann in die Höhe und schlang es plötzlich um Oswalds Hals. Nun musste Oswalds Kopf herunter, wenn Willibrord ihm nicht das Genick brechen sollte. Der schwere Körper rollte nach und der Kleine lag wieder oben.

Als der Faustkampf vorüber war, hatte Winifred ihre Angst rasch verloren. Dem ungefährlichen Ringkampf folgte sie sogar mit großer Spannung und beim letzten Trick ihres kleinen Freundes klatschte sie unwillkürlich Beifall. Das machte Oswald wieder gewaltig böse und er setzte seine letzten Kräfte ein, den Kleinen abzuwerfen. Dessen Arme aber wanden sich wie Schlangen um seinen Hals, und vom langen Kampf in der großen Hitze ermüdet, musste er zum zweiten Male »genug« rufen. Damit war er ehrlich besiegt. Mürrisch warf er sich ins Gras und sagte kein Wort.

Winifred erzählte nun, dass sie von der Burg geschickt wären, um für morgen einen großen Korb voll Fische zu bestellen, da Abgesandte König Alfreds erwartet würden.

»Das passt gerade sehr schön«, sagte hierauf der Fischerknabe, »sieh nur, Winifred, der ganze Boden des Kahns liegt voll. Einen solch guten Tag habe ich selten gehabt.«

»Und da muss ich ihn dir so verderben!«, rief die Kleine traurig und ließ den Kopf betrübt hängen. »Ich hatte mich schon auf eine hübsche Bootfahrt zur Insel gefreut. Auf dem Wasser ist es immer etwas lustiger als hier im Wald. Nun bist du aber ganz nass und der Kampf mit Oswald hat dich sicher ganz erschöpft. Nun können wir nicht fahren, das habe ich von meinem Übermut.«

Doch Willibrord konnte der Kleinen nicht böse sein, darum rief er eifrig: »Oh, die Nässe bin ich gewöhnt und mein Fischerhemd wird draußen in der Sonne am schnellsten trocken. Und müde bin ich ganz und gar nicht – bin ja nicht so dick und schwer wie der da«, fügte er leise mit so lustigem Zwinkern hinzu, dass Winifred hell auflachte. »Nur ist die Luft so schwül und ich fürchte, es könnte ein Gewitter geben.«

Nun fing aber die Kleine an zu schmeicheln: er sei doch so rudergewandt, könne in zehn Minuten von der Insel heimfahren, es sei ja kein Wölkchen am Himmel usw., dass er schnell nachgab. Gutmütig riefen sie Oswald zu, ob er mitfahren wolle. Der ließ aber nur ein unwilliges Grunzen hören, deckte den Strohhut über die Augen und streckte sich im Schatten zum Nachmittagsschläfchen.

»Lass ihn schlafen!«, rief die Kleine, »Das kann er doch am besten. Jeden Nachmittag liegt er in unserem Burggarten, schläft stundenlang und schnarcht dazu, dass wir es oft im Hause hören. Als er neulich gar zu laut schnarchte und die junge Herrin darüber lachte, schlich ich leise hinab und hielt ihm die Nase zu, bis er aufwachte. Dann lief ich davon und er schimpfte hinter mir her. Draußen auf der Insel kann uns wenigstens sein Schnarchen nicht stören.«

Fröhlich, wie nur junge, gesunde Kinder sein können, fuhren sie dann hinaus. An dem kräftigen Ruderschlag Willibrords merkte man weder die Schwüle des Tages noch die Anstrengung des Ringkampfes. Winifred plätscherte mit den Händen im Wasser während der kurzen Fahrt, plauderte und sang und hielt das Plappermäulchen keinen Augenblick still. Auf der kleinen Insel sammelten sie Muscheln und Blumen, warfen Steine ins Wasser und vergnügten sich, dass sie gar nicht merkten, wie schnell die Zeit verflog.

Plötzlich aber wurden sie durch einen grollenden Donner aus ihrer Unbekümmertheit aufgeschreckt. In demselben Augenblick verschwand auch schon die Sonne hinter finsteren Gewitterwolken, die sich im Nordwesten mit unheimlicher Schnelligkeit zusammengeballt hatten. Auch der Wind erhob sich schon und wehte unglücklicherweise seewärts. Erschrocken sprangen beide in den Kahn und Willibrord ruderte aus Leibeskräften Richtung Ufer. Er hoffte, vor Ausbruch des Gewitters mit seiner Freundin in Sicherheit zu sein, ärgerte sich aber doch im Stillen wegen seines Leichtsinns.

Er kam nur langsam vorwärts, denn Wind und Wellen wuchsen schnell. Er merkte auch bald, dass die vorhergehende Anstrengung und die große Hitze doch nicht ganz ohne Einfluss auf ihn geblieben waren. Seine Arme wurden müde. Dennoch blieb er guten Mutes. Die zuckenden Blitze und die rollenden Donner schreckten ihn wenig, er war schon in manchem Sturm draußen gewesen. Desto mehr aber erschreckten sie die arme Winifred, die sich selbst in der Burg bei einem Gewitter fürchtete und nun erst recht hier auf den wilden Wellen! Sie weinte und hielt sich krampfhaft am Boot fest. Doch ihr Beschützer rief ihr aufmunternd zu: »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Winifred, wir sind in wenigen Minuten am Ufer. Bleib nur ja stillsitzen, sonst könntest du ins Wasser fallen. Das Boot schlägt nicht so leicht um.«

Das Wasser schien jetzt endlich ein wenig stiller zu werden und das rettende Ufer kam deutlich näher.

Plötzlich aber grollte ein furchtbarer Donner und zugleich traf eine höhere Welle den Kahn, dass er sich stark auf die Seite neigte. Da war es mit der Selbstbeherrschung des Mädchens vorbei. Schreiend sprang sie auf und ergriff den Arm des Jungen. Durch die plötzliche Bewegung wurde ihm aber das Ruder aus der Hand geschlagen. Da stieß auch er einen lauten Schrei aus, denn nun war die Gefahr geradezu furchtbar. Dennoch behielt er seine volle Besonnenheit.

Zunächst versuchte er das fortgefallene Ruder mit dem anderen zu erreichen. Doch vergebens. Dann sprang er trotz der flehentlichen Bitten Winifreds ins Wasser, um es schwimmend zu erreichen, aber es war schon zu weit getrieben und Winifreds Weinen rief ihn ins Boot zurück. Mit dem einen Ruder versuchte er nun das Boot von hinten vorwärtszubringen, aber in den wenigen Minuten waren sie schon ziemlich weit vom Ufer abgetrieben und er merkte bald, dass er trotz äußerster Anstrengung keinen Schritt vorwärts kam.

Oswald war längst erwacht, aber ratlos lief er schreiend und schimpfend am Ufer auf und ab. Willibrord allein hätte wohl schwimmend das Ufer erreichen können, aber dann hätte er Winifred verlassen müssen und lieber wäre er ertrunken. Jetzt lag sie still und gehorsam mitten im Boot. Sie sah wohl das schreckliche Unheil, das sie mit ihrer Ängstlichkeit angerichtet hatte. Da fing sie an zu beten.

»Du lieber Herr Christ, der du einst die Wellen im Meer gestillt hast, wie die Großmutter erzählt, stille auch jetzt die Wellen oder sende deine lieben heiligen Engel, dass sie uns herausreißen. Wir können uns selbst nicht mehr helfen. Nun hilf du uns, lieber Gott!«

Und der liebe Gott erhörte ihr Gebet. Eben wandte sie das weinende Gesicht zum Ufer, da stieß sie plötzlich einen solchen Freudenschrei aus, dass Willibrord fast das andere Ruder verloren hätte.

»Sieh nur, Willibrord, sieh nur hin, da schickt der liebe Gott schon die Hilfe!«, rief sie jubelnd, indem sie sich vorsichtig im Boot aufsetzte.

Willibrord drehte sein Gesicht und sah eine Reiterin auf einem weißen Ross aus dem Wald heranstürmen. Es war eine hohe, stolze Gestalt mit goldenen Stirnreifen. Das lange, blonde Haar hatte sich bei dem wilden Ritt gelöst und umflatterte ihren Kopf wie eine Fahne. Den Jagdspieß, den sie in der Hand hielt, warf sie im schnellsten Ritt zu Boden. Köcher, Bogen und Jagdhut folgten – und so trieb sie, ohne einen Augenblick anzuhalten, ihr Pferd ins Wasser. Das treue Tier schnaubte laut, folgte aber doch der leitenden Hand und dem ermunternden Wort der kühnen Reiterin.

Das Ufer war flach und das Pferd konnte ziemlich weit ins Wasser hineinwaten. Dann verlor es aber doch den Boden unter den Füßen und musste schwimmen. Da glitt die Reiterin von seinem Rücken, um es zu erleichtern, und schwamm neben ihm her. So kam sie den Kindern schnell näher. Auch Willibrord arbeitete mit äußerster Anstrengung und die nahe Hoffnung gab ihm neue Kräfte. So kam die Retterin schnell zum Kahn.

»Steig auf den Rücken des Pferdes und halte dich fest«, rief sie nun der Kleinen zu, »Willibrord und ich schwimmen ans Ufer!«

Zitternd gehorchte Winifred und mit Hilfe der anderen gelangte sie auch glücklich in den Sattel. Nun wandte die Reiterin, die offenbar auch eine gewandte Schwimmerin war, ihr Ross dem Ufer zu und langsam ging es vorwärts. Willibrord überließ seinen schönen Kahn seufzend den Wellen und schwamm an der anderen Seite des Pferdes weiter.

Wind und Wellen waren inzwischen immer stärker geworden und der Kampf mit ihnen wurde für Mensch und Tier immer verzweifelter. Zum Glück fasste das Pferd bald wieder Grund und man kam schnell zum Strand. Da sprang die Retterin wieder auf das Pferd, rief dem Knaben zu, zur Fischerhütte zu laufen, hielt die Kleine vor sich im Sattel und jagte im prasselnden Regen davon zur Burg hinauf.

Willibrord folgte sofort dem erteilten Befehl: wie ein Pfeil schoss er davon und war im Nu hinter den Bäumen verschwunden. Oswald, der sich bei dem ganzen Rettungswerk höchst überflüssig vorkam und sich bei Beginn des Regens vorsichtig unter einen großen Baum gestellt hatte, schaute ihm eine Zeitlang halb unwirsch, halb ängstlich nach. Aber der Regen, der langsam sein Laubdach durchdrang und ein besonders furchtbarer Donnerschlag ließen all seinen Unmut in lauter Angst versinken und er lief hinter seinem kleinen Besieger her, so schnell er bei seiner Fülle nur laufen konnte.

Nach einigen Minuten kam er an eine kleine Lichtung im Wald. Von einigen Gersten-und Haferfeldern umgeben, lag da vor ihm ein hohes Dorndickicht. Willibrord war bereits darin verschwunden. Aber Oswald war augenscheinlich nicht zum ersten Mal hier. Er stürzte auf den offenen Torweg zu und war im nächsten Augenblick bei dem kleinen Blockhaus, das von dem Dickicht beschützt wurde, angelangt.

Das Häuschen hatte nur einen einzigen Raum mit einem großen, offenen Feuerherd in der Mitte. Eine ganze Schar Kinder drängte sich um das Feuer, das eben von der Mutter neu angefacht wurde, um die Kleider ihres Ältesten zu trocknen.

Willibrord hatte noch nicht genug Atem geschöpft, um sein Abenteuer erzählen zu können. Mutter und Geschwister meinten, er sei einfach beim Fischen vom Gewitter überrascht worden. Tief erschrocken fuhr deshalb die Mutter in die Höhe, als die Tür wieder aufgerissen und ein schwerer Schritt auf der Schwelle zu hören war. Und die arme Frau fuhr zusammen. War doch nur ein Jahr vergangen, seitdem eines Morgens, da die Kinder noch schliefen, der Vater mit dem Schreckensruf in die Hütte gestürzt war: »Die Dänen kommen! Ihr Schiff ist schon in der Mündung des Flusses! Lauft in den Wald, ich eile in die Burg, den Herrn zu warnen!«

Ohne ein weiteres Wort zu Frau und Kind war der Mann davongeeilt und sie hatten ihn nicht mehr lebend gesehen. Die Flut war eben im Anzug und der Wind blies stark landeinwärts, so dass das Wikingerschiff mit vollen Segeln den Fluss hinauffuhr. Die Seeräuber hatten es auf einen plötzlichen Überfall abgesehen. Sie hatten die Burg schon am vorigen Abend aus der Ferne entdeckt und hofften es im Morgengrauen mit Leichtigkeit überrumpeln zu können.

Ohne die Wachsamkeit des Fischers wäre ihnen das wohl auch gelungen. Seit einigen Jahren hatten sie die Küsten von Kent und Wessex verschont und ihre verheerenden Züge mehr nach Flandern und anderen Gegenden des Frankenlandes gerichtet. Da waren die Angelsachsen ein wenig sorglos geworden. Doch der Fischer lief zur Burg, als ginge es um sein eigenes Leben. Leider sahen ihn die Feinde schon aus seiner Hütte kommen und zur Burg rennen. Sofort richteten ein Dutzend Räuber die Pfeile auf ihn und er wurde an der Schulter schwer verwundet. Doch verschwand er bald hinter den Bäumen. Mit lautem Ruf weckte er die Besatzung der Burg und des großen Ruderschiffes, dass sich am Fluss des Burghügels auf dem Fluss schaukelte.

Der Überfall misslang. Wohl gab es einen langen, blutigen Kampf um das Schiff, aber nachdem die Hälfte der Dänen gefallen war, machten die übrigen kehrt und stachen mit der inzwischen eingetretenen Ebbe wiederum in See. Zuvor legten sie die Hütte des Fischers in Asche. Er selbst war tapfer kämpfend auf dem Schiff seines Herrn gefallen, während seine Familie sicher im Wald geborgen war. Nun hatte der Earl ihnen dieses Haus tiefer im Wald erbaut.

Den schrecklichen Morgen, als ihr geliebter Gatte erschlagen wurde, konnte die Mutter niemals vergessen. Darum stieß sie jetzt beim plötzlichen Hereinstürmen Oswalds einen lauten Schreckensruf aus, doch beruhigte sie sich bald, als sie das runde Gesicht des großen Knaben erkannte. Natürlich geriet sie wieder in große Aufregung, als Willibrord nun über die Bootsfahrt und ihre Folgen erzählte. Von seinem kleinen Kampf mit Oswald sagte er wohlweislich kein Wort, sonst hätte es nur noch tüchtig Schelte gesetzt, dass er den Sohn des angesehenen Jagd-und Küchenmeisters Wundram so übel behandelt hätte. Er bekam so wie so schon genug Schelte wegen seiner Waghalsigkeit.

Doch als er von der Rettung durch das Burgfräulein erzählte, da schlug die Mutter vor Staunen und Freude die Hände zusammen und rief: »Das edle Kind setzt sein Leben ein für euch Kinder armer Leute. Gott mag es ihr vergelten! Der alte Earl ärgert sich oft, dass sein Erbe kein Knabe ist. Aber kein Mann könnte mutiger sein als unser Burgfräulein und dabei noch so lieb und gut!«

Die mutige Retterin war inzwischen mit der kleinen Winifred zur Burg geritten. Es war ein Ritt im wildesten Sturm, so dass die vor Angst und Furcht zitternde Kleine sich krampfhaft an die Herrin klammerte und ihr Gesicht an ihrer Brust verbarg. Doch die Augen der edlen Jungfrau blickte hell und klar in die Finsternis hinaus. Gerade die Angst des kleinen Schützlings schien ihren Mut zu stählen. Selbst das treue Pferd bäumte sich ein paar Mal bei einem grellen Blitz oder dem Krachen eines stürzenden Baumes hoch auf, aber ihre feste Hand riss das Tier zusammen und ihre klare Stimme beruhigte es immer wieder.

Plötzlich aber hielt sie selbst das Pferd an und schaute mit scharfem Blick auf den Fluss, der unter dem furchtbaren Regen wie im nächtlichen Dunkel dahinrauschte. Dann rief sie mit ihrer hellen Stimme, die selbst das Brausen des Sturmes durchdrang.

»Vater, hier sind wir schon!«

Laute Freudenrufe antworteten ihr. Aus dem Dunkel schoss ein Boot hervor, von vier kräftigen Männern gerudert, dem Ufer zu. Am Ende des Bootes saß eine hohe, mächtige Gestalt und führte das Steuer. Kaum hatte das Boot das Land berührt, so sprang dieser Mann ans Ufer und schloss die Jungfrau in seine Arme.

»Kind, hast du mir eine Angst eingejagt!«, rief er dabei aus, »Dennoch bin ich stolz auf dich! Kein Mann hätte mutiger handeln können.«

Der Earl war mit seiner Tochter von der Jagd heimgekehrt, als das Gewitter aufzog. Als sie den Schlossberg hinaufritten, hatte die Jungfrau plötzlich das Fischerboot draußen auf den Wellen gesehen. Sie konnte zwar bei dieser Entfernung die Gestalten nicht so genau unterscheiden, so war ihr in diesem Augenblick doch alles klar. Sie wusste, dass Winifred mit Oswald zur Fischerhütte gehen wollte. Sie wusste auch, wie die Kleine an dem Fischerknaben hing und wie oft sie schon mit ihm zu der kleinen Insel hinausgefahren war. Gewiss hatte die übermütige Kleine den sonst so vernünftigen Knaben überredet, trotz des drohenden Wetters mit ihr hinauszurudern.

»Vater, dort treibt meine Winifred mit dem Fischerknaben auf dem Meer und der Sturm hat sie schon erfasst! Sieh nur, jetzt springt die Kleine vor Angst in die Höhe und da – da! Jetzt hat er das eine Ruder verloren! Lass schnell das Boot bemannen, ich reite zum Ufer und sehe, ob ich nicht helfen kann.«

Damit jagte sie auch schon in rasendem Galopp den Hügel hinab, dass der Vater ihr halb ängstlich, halb stolz nachschaute.

»Sie macht meiner Erziehung alle Ehre«, murmelte er in den Bart. Dann ritt er schnell auf die Burg und rief vier Mann hinab zum Fluss. Sie hätten bei dem furchtbaren Unwetter kaum etwas ausrichten können, wären wahrscheinlich längst zu spät gekommen. Ohne die edle Tat des Jungfräuleins hätten Willibrord und Winifred nach menschlichem Ermessen ihr Grab in den Wellen gefunden.

AUF DER HEIMATLICHEN BURG

Auf der Insel Thanet, nicht weit von der Mündung der Themse, waren Hengist und Horsa um 450 n. Chr. gelandet. Sie gehörten dem Jütenstamm an, der sich in Kent niederließ, während die Sachsen den Südwesten Britannien eroberten und die Angeln den Nordosten. Hier in Kent hatten die Nachkommen Hengists, die wie alle germanischen Königsfamilien ihr Geschlecht bis auf Wodan, den Allvater, den obersten Gott, zurückführten, bis ins achte Jahrhundert geherrscht. Obwohl das jütische Kent klein war unter den sieben oder acht angelsächsischen Reichen, so war es doch bedeutend durch das Erzbistum Canterbury. Hier in Kent hatte das Christentum zuerst festen Fuß gefasst und noch heute gilt der Erzbischof von Canterbury als Primas All-Englands. Die Kenter waren auch von alters her ein tapferes Völklein und sein Königsgeschlecht war hoch berühmt im Land. Um die Mitte des achten Jahrhunderts hatte jedoch das mächtige Mercia im mittleren England das kleine Kent nebst Wessex und Ostangeln von sich abhängig gemacht.

Den letzten Hengist-Sprossen Eadbert schickte man 796 ins Kloster. Doch nach zwei Jahren erhob sich dieser Eadbert gegen die Unterdrücker und setzte sich die Krone von Kent wieder auf den geschorenen Kopf. Dieser Prän, das heißt Prediger, wie er wegen seines erzwungenen, geistlichen Standes in der Geschichte genannt wird, sollte sich seiner Herrschaft nicht lange freuen. Cönwulf, der neue König von Mercia, zog gegen ihn heran. Aethelhard, der damalige Erzbischof von Canterbury, schloss sich, wohl aus Furcht vor Mercia, ihm an und schleuderte den Bann gegen Eadbert. Der Mercier verheerten Kent, nahmen Prän gefangen und ließen ihn grausam verstümmeln. Mit ihm starb der letzte männliche Nachkomme des berühmten, sagenumwobenen Hengist. Die Kenter mussten, wenn auch widerwillig, die Könige ertragen, welche Cönwulf von Mercia ihnen gab, zuerst seinen Bruder Cuthred, dann dessen Sohn Baldred.

Aber auch Mercia sollte seines Sieges nicht lange froh werden. Im Jahre 825 schickte Egbert von Wessex, der Großvater Alfreds des Großen, seinen Sohn Aethelwulf nach Kent. Mit dessen Hilfe vertrieben die tapferen Kenter den verhassten Fürsten und nahmen Egbert selbst zum König an. Sie taten es um so lieber, da Egbert mit ihrem letzten einheimischen König, dem unglücklichen Prän, verwandt war. Die weibliche Linie des alten Hengist-Stammes war eben noch nicht ausgestorben. Auch Sussex, Surrey und Essex traten freiwillig unter Egberts Herrschaft. Ostangeln rief ihn zur Hilfe gegen Mercia und dieses wurde 829 bezwungen. Da sich nun auch Northumbrien freiwillig dem gewaltigen Westsachsen unterwarf, waren um 830 zum ersten Mal alle deutschen Stämme Englands unter einer Herrschaft vereint.

Aber schon nahte das Verhängnis. Fast vier Jahrzehnte hatten die wilden, heidnischen Normannen England verschont. Dafür hatten sie Irland, Deutschland und Frankreich schrecklich heimgesucht. Nun aber brachen sie wieder über England herein. Im Jahre 838 wurde der gewaltige Egbert bei Charmouth in Dorset gewaltig von ihnen geschlagen. Wohl siegte er dann 838 bei Higstondown – am Hengist-Hügel – aber das war auch seine letzte Tat. Im Jahre 839 sank er ins Grab und mit ihm die Macht der Angelsachsen. Unter seinem Sohn Aethelwulf wurde das Land furchtbar verwüstet.

Die meisten dänischen Raubzüge jener Zeit knüpften sich an den Namen des sagengefeierten Ragnar Lodbrog. Kent, an der Südostspitze des Landes gelegen, bildete gewöhnlich die Einfallspforte. Ragnar Lodbrog wagte 851 zum ersten Mal in England zu überwintern, und zwar auf derselben Insel Thanet, die vierhundert Jahre zuvor den Angelsachsen zum ersten Stützpunkt gedient hatte. Doch Kent hatte damals einen sehr tapferen Grafen. Earl Ealhern baute selbst mehrere Kriegsschiffe, schlug im Verein mit des Königs Sohn Aethelstan die Dänen bei Sandwich aufs Haupt und nahm selbst neun Schiffe des Feindes.

Aber schon 853 wurde Earl Ealhern von den Feinden besiegt und getötet und seine Burg in Asche gelegt. Doch sein ebenso tapferer Sohn, Earl Ealmund, baute sie wieder auf und nannte sie den Feinden zum Trotz Hengista. Rühmte er sich doch auch, ein Nachkomme Hengists zu sein. Noch lebte seine Mutter, die Witwe Ealherns, eine Schwestertochter des unglücklichen Prän, des letzten einheimischen Königs. Wohl stürmten die Normannen auch diese neue Burg, aber ungebeugt baute der Earl sie nochmals auf, wenn auch weiter im Westen. Dieses neue Hengista war eine der wenigen Burgen, welche Ragnar Lodbrog und seinen Söhnen bisher widerstanden hatte. Er selbst, der alte Seekönig, war endlich vom König Ella von Northumbrien gefangen genommen und in einen Kerker geworfen worden, wo er von Nattern zu Tode gebissen wurde.

Aber gerade sein Tod sollte England in die furchtbarste Not bringen. Er selbst, der grimmige Alte, hatte den qualvollen Tod mit Singen und Lachen begrüßt. Seine zahlreichen Söhne aber überzeugten die ganzen Nordländer zum Rachezug. In nie vorhergesehenen Scharen überströmten sie England. Halfeden, Ingwar und Ubbo, drei Söhne Lodbrogs, waren die Hauptanführer. Den König Northumbriens, den Mörder des Vaters, hatten sie bald gefangen. Sie rissen ihm den Rücken auf, dass die Rippen in Form eines Adlers bloßgelegt wurden, gossen Salzwasser hinein und ließen ihn so unter namenlosen Qualen enden.

Nachdem sie den ganzen Norden und Osten Englands zerstört und erobert hatten, wandten sie sich gegen das einzige noch übrige christliche Reich, das der Westsachsen im Süden. Besonders das Jahr 870 sah die blutigsten Kämpfe. König Ethelred, der letzte Bruder Alfreds, starb an einer Verwundung und Alfred wurde König eines Reiches, in dessen Herzen der Feind saß. Die Söhne seines Bruders waren zwar am Leben, aber noch unmündige Kinder. Darum wählte der »Witena Gemot«, die Versammlung der Weisen, eine Art Senat der Angelsachsen, ihn, den letzten Mann aus Cerdicks Haus, den letzten Mann aus Cerdicks Haus, den letzten mannbaren Sprossen all der alten englischen Königsfamilien. Nur zögernd übernahm Alfred die schwere Krone. Er kämpfte noch eine Weile mit dem Mut der Verzweiflung, so dass in dem einen Jahr 870 acht größere Schlachten neben vielen kleineren Gefechten geliefert wurden. Dann erkaufte er den Frieden, der dann auch einige Jahre gehalten wurde.

Earl Ealmund von Kent war in all diesen Kämpfen eine der festesten Stützen des wankenden sächsischen Thrones gewesen. Er erkannte klar, dass die Rettung der christlichen Religion und des Vaterlandes jetzt nur durch dieses letzte der alten Königsgeschlechter geschehen könne. Auch war er persönlich mit dem edlen König befreundet. Aber genau wie das ganze Vaterland schrecklich verwüstet war, so war auch seine eigene Burg von außen und innen verödet. Von ihrem Wachturm aus konnte man einst weite grünende Wiesen und fruchtbare Felder nebst zahlreichen blühenden Ortschaften überschauen. Nun lagen die meisten Dörfer verbrannt, die meisten Felder verwüstet da. Die Berserker unter den Wikingern, die in ihrer Raserei die Säuglinge von der Mütter Brüsten rissen, in die Spieße warfen und von einem Spieß zum anderen schleuderten, hatten auch in Kent gehaust und traurige Spuren hinterlassen.

Aber auch im Inneren war die Burg Ealmunds nicht mehr, was sie einst gewesen war, wenn auch ihre starken Mauern noch trotzig in die Luft ragten. Die Zahl der Knechte war verkleinert und nur wenige Pferde standen noch im Stall. Auch Küche und Keller waren nicht mehr gefüllt wie in früheren Tagen. Doch war es das wohl nicht allein, was den Earl am Morgen nach dem schweren Gewitter so finster brütend in seiner Halle sitzen ließ. Er war kaum fünfzig Jahre alt, doch sein Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen und Haar und Bart waren schon stark ergraut, sodass er zehn Jahre älter aussah. Er war allein und still war es in der weiten Halle. Nur von der Küche her drangen leise Geräusche und vom Hof hörte er die helle Stimme der Winifred, die ihren Freund, den Fischerknaben, freudig begrüßte, als er zusammen mit der ältesten Schwester einen großen Korb voll Fische in die Burg trug.

Ernst waren die buschigen Brauen des Grafen zusammengezogen. Das fröhliche Kindergeplauder schien jedoch eine besänftigende Wirkung zu haben. Der finstere Zug verschwand, doch nur, um dem einer tiefen Wehmut Raum zu geben. Seufzend schob er das kaum berührte Morgenbrot zurück, erhob sich wie ein müder Mann und ging in seine Kammer. Es war kein Prunkgemach, wie man es heute in Grafenschlössern findet. Gar mancher einfache Bürgers-und Bauersmann hat heutzutage schönere Zimmer als damals die Edlen und Fürsten. Weit genug war die Kemenate, doch war sie schlicht getäfelt, mit nur kleinen Fenstern versehen und auch das Lager war sehr einfach. Über dem Bett hing aber etwas damals sehr Seltenes. Es war ein kleines Bild, auf eine Holztafel gemalt, einen Frauenkopf darstellend. Es war ein trauriges Werk, mit der Kunst unserer Tage verglichen. Doch trotz der derben Pinselstriche zeugten die jugendlich weichen, vollen Züge von hoher Schönheit des Weibes.

Der Earl lehnte die Tür nur an und ging geradewegs auf das Bild los. Lange blickte er auf die lieblichen Züge und sein Blick wurde immer trauriger. Eine Träne rollte ihm über die Wange, ohne dass er es merkte. Ein fahrender Sänger hatte ihm einst das Bild für geringen Lohn gemalt. Heute hätte er es nicht hergegeben um all die Schätze, die er noch besaß.

Nachdem er es lange stumm betrachtet hatte, öffnete er endlich die zuckenden Lippen und redete zum Bild, als ob es ihn verstehen könne: »Warum musstest du mich verlassen, Ealdritha, Freude meiner Jugend? Heute vor achtzehn Jahren holte ich dich aus dem Palast des Königs der Angeln heim. Alles beneidete den Earl, der die Königstochter bekam. Du aber zogst mit Freuden in unsere neue Burg ein, denn unsere Herzen hatten sich auf ewig gefunden. Ein Jahr darauf schenktest du mir mein Kind, doch ein Jahr später wurdest du mir geraubt. Oh, wo bist du nun, Ealdritha, mein geschätztes Weib? Wo seufzt du im Sklavengewand? Welcher wilde Jarl hat dich verschleppt? Oder hat die Not dein stilles Herz schon längst gebrochen? Hat der Heidenpriester sein Steinmesser mit dem Blut der Königstochter gerötet und deinen Leib auf dem Holzstoß zu Asche verbrannt? Doch nein, das kann nicht sein! Eine innere Stimme sagt mir: Du lebst und irgendwann werde ich dich wiedersehen.«

Er war so vertieft in seine traurigen Gedanken, dass er gar nicht merkte, wie die Tür der Kammer leise geöffnet wurde und eine jugendliche Gestalt auf der Schwelle erschien. Plötzlich aber fühlte er die weichen Arme der Tochter um seinen Hals und ihre Lippen auf seinen Wangen.

»Musst du denn immer den Geburtstag deines Kindes mit Tränen begrüßen, liebster Vater? Die Großmutter meint, die Mutter sei längst im Himmel, wo keine Berserkerwut ihr mehr schaden kann. Ich habe sie nie gekannt, aber wenn du um die Verlorene weinst, dann muss ich auch weinen.«

Mit diesen Worten legte die Tochter schluchzend ihren Kopf auf die breite Brust des Vaters. Da setzte er sich schnell, und ein Strahl der Freude glitt über seine gramdurchfurchten Züge, als er seine Tochter anschaute. Obwohl er selbst von reckenhafter Größe war, reichte die Tochter ihm doch schon bis zur Schulter und ihre stattliche Gestalt erfreute das Herz des rauen Kriegsmannes fast mehr als ihr bezauberndes Gesicht. Er umfasst sie mit seinen Armen, hob sie empor und küsste ihr die Träne von den Augen, die dann auch schnell wieder erstrahlten.

»Ja, du bist mein liebster Schatz. Und hat der Himmel mir auch einen Sohn und Erben versagt, du wirst einst die Burg beherrschen und verteidigen so gut wie ein Mann. Habe ich dich doch mit allem Fleiß für den Kampf erzogen, denn blutiger Kampf ist aller Angelsachsen höchste Pflicht, solange noch eine Normannenschar auf den Schiffen des Meeres nach Angelland kommt. Du weißt es, Aethelburga, nur einmal im Jahr werde ich weich: es ist der Tag meiner höchsten Freude, aber auch meines tiefsten Leides. Die anderen Tage gehören dem harten Kriegshandwerk, dem Suchen nach der Verlorenen und der beabsichtigten Bestrafung der Räuber. Mehr als ein Wikingerschiff habe ich mit meinen Männern schon auf den Grund versenkt. An Frankreichs und Jütlands Küsten habe ich nach deiner Mutter gesucht, ohne ihre Spur zu finden.

An deinem ersten Geburtstag war ich früh am Morgen auf die Jagd geritten, um ein Wildbret für den Festschmaus zu erlegen. Da überfiel in meiner Abwesenheit eine Normannenschar die Burg und steckte sie in Brand. Als ich mit den Knechten herbeieilte, flohen sie zu den nahegelegenen Schiffen. Ich verfolgte sie bis zum Strand und wollte eben zur Burg zurück, um den Brand zu löschen, als ein durchdringender Angstruf, der mir durch Mark und Bein ging, mich nochmals zu den Schiffen zurückschauen ließ. Ich hatte geglaubt, dass mein schnelles Erscheinen die Räuber an jedem Beutemachen gehindert habe. Nun aber sah ich zu meinem Entsetzen, dass mein Teuerstes mir geraubt war – die Mutter meines Kindes. Einen Augenblick war ich wie erstarrt. Dann aber jagte ich wie rasend ins Wasser hinein, gerade wie du gestern Nachmittag. Denn dort an Bord des einen Wikingerschiffes wand sich meine Ealdritha in den Armen eines riesigen Jarls. Lautes Hohngelächter scholl mir von den Schiffen entgegen. Ich aber stürmte vorwärts, bis mein Pferd den Boden unter den Füßen verlor und die Knechte es mit Gewalt zurücklenkten. Da hob ich das Schlachtschwert und gelobte ihnen blutige Vergeltung.

Ich glaube, ich würde den Räuber meines Weibes unter Tausenden wiedererkennen, aber bis heute habe ich nicht einmal seinen Namen erfahren. War es Ragnar Lodbrog selbst oder einer seiner Männer? War es der grimmige Hastings, der von Dänemark bis Italien ausschwärmt? Ich weiß es nicht. Aber noch einmal hoffe ich ihm Auge in Auge gegenüberzutreten und dann soll sein Hohngelächter verstummen. Immer noch hoffe ich, die liebe Mutter wiederzufinden. Wenn nicht, dann soll dennoch mein letzter Atem dem Kampf gegen die nordischen Unholde gelten. Die halb verbrannte Burg, die das Grab meines kurzen Eheglücks wurde, lehnte ich innerlich ab. Im Westen Kents, nahe der Grenze von Sussex baute ich sie wieder auf, wo sie heute noch steht.«

In diesem Augenblick erklang das Wächterhorn auf dem Turm der Burg.

»Da kommen schon die Abgesandten des edlen Sachsenkönigs Alfred, der nun der letzte christliche König Englands ist. Er ist gelehrt wie ein Mönch, aber in der Schlacht habe ich ihn auch kämpfen sehen wie einen wilden Eber. Er ist der letzte Spross der alten Königsgeschlechter, die letzte Hoffnung des Vaterlandes. Nur scheint er dem gemeinen Mann etwas zu von oben herab zu sein und in letzter Zeit hat er auch viel mehr mit den Heiden verhandelt, als mir lieb ist. Die Dänen halten keine Eide und lassen ihre eigenen Kinder als Geiseln im Stich, wenn sie Beute wittern. Doch ich will den Abgesandten des Königs entgegengehen. Sorge du für einen Willkommenstrunk, so gut ihn unser armer Keller noch bieten kann.«

Der Bote des Königs war noch ein jugendlicher Earl, Aethelhard mit Namen, dessen kühnes, geistreiches Gesicht es wohl erklärlich erscheinen ließ, warum der selbst noch junge König einen so jungen Mann zu einem seiner Vertrauten gemacht hatte. Seinen Vater hatte Earl Ealmund wohl gekannt, er war in einer der vielen Schlachten des Jahres 870 gefallen.

Die Knechte nahmen sich der Pferde des Königsboten und seiner Begleiter an. Sie selbst wurden von dem alten Earl feierlichst in die große Halle geführt. Dort hatte Oswalds Vater für die hohen Gäste schnell ein Mahl hergerichtet, bei dem Willibrords Fische auch zu Ehren kamen.

Gleich nach der üblichen Begrüßung sprach der Gesandte zum Earl von Kent: »Schon im Morgengrauen bin ich auf mein Pferd gestiegen, denn des Königs Geschäft hat Eile. Vor wenigen Tagen ist eine große Normannenflotte unter den drei Königen Guthrum, Oscytel und Anwynd plötzlich bei der Nacht von Cambridge in Ostangeln abgesegelt, wo sie ja seit der Ermordung deines Schwagers, des Königs Edmund, gelegen hatte, hat die Südostküste umschifft und Burg Warnham in Wessex eingenommen.«

Hier unterbrach Earl Ealmund seinen Gast mit den Worten: »Dann mussten sie ja vorbeikommen. Wir haben aber nichts gemerkt.«

»Niemand im ganzen Land hat etwas gemerkt«, erwiderte Aethelhard, »bis sie plötzlich das wichtige Warnham überrumpelten und Dorsetshire furchtbar zerstörten. Die Schnelligkeit ihrer Bewegungen ist eben von jeher die Hauptstärke der Normannen gewesen. Sie werden wohl in der Nacht dicht an der Küste des Frankenlandes entlang gesegelt sein. In offener Feldschlacht ist unsere bessere Kriegsordnung ihnen meistens überlegen, aber durch ihre List und Schnelligkeit schaden sie uns unendlich. Nun aber hat sich der König eines Rats erinnert, den du, Earl Ealmund, ihm schon vor Jahren gegeben hast. Er will Schiffe bauen, um den Seekönigen auf ihrem eigenen Element entgegenzutreten.

Die Angelsachsen, einst die kühnsten Seefahrer der Welt, haben ja seit dreihundert Jahren den Schiffsbau ganz verlernt. Nun aber hat der König einige der alten normannischen Seeräuber mit Geld für seinen Dienst gewonnen. Du selbst bist wohl der einzige angelsächsische Earl, der schon im Seekampf erprobt ist. Nun lässt der König dich bitten, neben deinem großen Ruderschiff noch ein zweites zu bauen und zugleich so viele deiner Strandbewohner, wie nur möglich, für den Schiffsdienst einzuüben. Wären alle Adligen und Freilinge von deinem Eifer und deiner Vaterlandsliebe erfüllt, so hätte England bald eine Flotte, die den Dänen die Stirn bieten könnte. Aber der König weiß nur zu gut, wie bei den meisten seiner Untertanen Mutlosigkeit und Überdruss zunehmen. Unablässig bittet, mahnt, droht der weise Fürst, doch ohne viel Erfolg. Die Gleichgültigkeit des Volkes ist sein schlimmster Feind. Auch des Königs Drängen auf Bildung und gute Gesittung entfremdet ihm viele sonst tüchtige Edle. Wo die Not unter dem Nagel brennt, da soll der König immer helfen. Ordnet er zu diesem Zweck aber umfassende, andauernde Rüstungen an, dann murren die meisten.

Besonders unwillig ist man zum Schiffsbau, der viel Geld und Arbeit benötigt. Man zweifelt an dem Nutzen der Flotte und mag die neuen Lasten nicht tragen. Daher denkt der König in diesem Jahr auch noch nicht an eine große Flotte. Aber mit deiner, und der Hilfe anderer Wohlgesinnten, hofft er doch in verschiedenen Häfen ein kleines Geschwader herzustellen und dann überraschend kleinere Abteilungen der Feinde anzugreifen. Haben wir dann Erfolg, so schüchtern wir die Feinde ein, weil sie sehen, dass das Meer nicht mehr ihnen allein gehört und unser Volk wird willig und geschickt, im nächsten Jahr eine größere Flotte zu bauen. Dich selbst hat der König als den Tapfersten und Erfahrensten zum Führer der Schiffe erkoren und hofft zuversichtlich, dass du dich dessen um des Vaterlandes willen nicht weigerst.«

Da sprang der alte Earl wuchtig vom Tisch auf, reckte den Schwertarm in die Höhe und rief mit dröhnender Stimme: »Solange dieser Arm das Schwert noch zu führen kann, gehört er dem Vaterland. Sage dem König, dass ich seiner Bitte mit Freuden nachkomme. Nicht nur ein Schiff, sondern zwei wollen wir bauen, wenngleich das Kenter Land schlimmer ausgesogen und zerstört ist als die meisten Landesteile. Ist es dem König genehm, so mögen die anderen Schiffe sich hier versammeln. Unser Flusshafen liegt verborgen und Hengista schützt vor einem plötzlichen Überfall. Endlich sehe ich Licht im Dunkeln und meine Hoffnung fängt an, sich zu erfüllen. England ist eine Insel und kann nur durch eine starke Flotte vor äußeren Feinden geschützt werden.«

In diesem Augenblick trat Aethelburga mit einer Kanne Wein und einem Becher ein, um dem hohen Gast den Willkomm des Hauses zu bieten. Sie hatte die letzten Worte des Vaters noch gehört. Sie sah seine Augen in freudiger Erregung blitzen. Da wusste sie, dass die Botschaft des Königs eine gute gewesen und sie war froh darüber.

Die Gäste erhoben und verbeugten sich ritterlich vor der edlen Jungfrau, die näher kam, um ihnen Gruß und Trunk zu bieten. Ein schlichtes Wollkleid umschloss ihre hohe Gestalt. Das blonde Haar hing in zwei schweren Zöpfen über den Rücken herab.

Die Augen Aethelhards leuchteten förmlich vor Erstaunen und Bewunderung, als der die eindrucksvolle Jungfrau sah. So viel Anmut und Schönheit meinte er selbst am Königshof noch nie gesehen zu haben. Am wenigsten hätte er hier in den Mauern dieser öden Burg und bei diesem alten, rauen Kriegsmann eine solche Perle erwartet. Fast verlegen war Aethelhard, als er den Becher aus der Hand der Jungfrau nahm.

Der Vater bemerkte sehr wohl, welchen Eindruck sein Kind auf den stolzen Earl gemacht hatte und rief erfreut aus: »Hier siehst du mein einziges Kind, Aethelhard! Ich hätte mir einen Sohn gewünscht, denn die Not der Zeit fordert starke Arme. Aber heute Nachmittag sollst du sehen, dass Hengists Blut auch in ihren Adern fließt. Heute wird sie siebzehn Jahre alt und wie alle Jahre werden wir auch dieses Mal ihren Geburtstag festlich begehen. Von nah und fern kommen die Lehnsleute herbei, um mit den Burgbewohnern an den Kampfspielen teilzunehmen. Da wirst du sehen, wie ich mein Mädchen erzogen habe. Wenige Jünglinge ihres Alters können den Eschenspeer weiter werfen als ihre Mädchenhand und außer mir selbst zieht kein Bewohner meiner Burg einen stärkeren Bogen. Nachdem das Frühmahl beendet ist, gehen wir hinab zum Fluss, damit du selbst alles in Augenschein nehmen kannst. Ich sende dann auch einen meiner besten Schiffszimmerleute zu dir. Nach dem Mittagsmahl gehen wir hinab zur großen Wiese am Fluss zum Kampf-und Wettspiel, wenn ihr nicht zu sehr ermüdet seid, daran teilzunehmen. Heute bist du doch mein Gast, morgen werden die Bäume für die neuen Schiffen geschlagen und im Spätjahr die Dänen. Noch ist England nicht verloren! Die Christen werden die Heiden dennoch besiegen, wenn es heute auch noch verzweifelt böse aussieht. Der ganze Norden ist dahin und selbst im Süden stehen die Feinde.

Aber der alte Gott lebt noch, er wird sein Christenvolk nicht verlassen, wenn wir es auch wohl verdient hätten mit unserer eigenen Zwietracht willen. Wenn wir nur den Mut nicht fallen lassen, so wird uns Gott, daran zweifle ich nicht, den Sieg verleihen. Anno 51 schien auch alles dahin. Da baute mein Vater die erste kleine Flotte und errang einen Sieg über den furchtbaren Ragnar Lodbrog. Die Flotte, und sie allein, wird Englands Rettung sein!«

Natürlich wollten Aethelhard und seine Genossen nichts von Ermüdung wissen. Obwohl sie stundenlang im Sattel gewesen waren, freuten sie sich vielmehr auf das fröhliche Fest. Waren derartige Feiertage doch selten genug geworden in Merry Old England.

Aethelhard selbst freute sich am meisten über das Geburtstagskind und auf die Probe ihrer kriegerischen Tüchtigkeit. Beim begeisterten Lob des Vaters war ihm ein flüchtiges Lächeln über die etwas selbstbewussten Züge gefahren und die stolzen Lippen hatten sich ein wenig spöttisch gekräuselt. Hatte er dieses spöttische Lächeln dann auch schnell wieder zurückgedrängt, Aethelburga hatte es dennoch bemerkt. Und hatten soeben beim Gruß des schönen Mannes sich ihre Wangen leise in jungfräulicher Verwirrung gerötet, so erglühten sie nun plötzlich in hellem Zorn über sein höhnisches Lächeln.

Stolz warf sie die blonden Locken zurück, blickte ihm einen Augenblick kühn in die Augen, wandte sich ab und verließ die Halle. Der Vater und die Genossen Aethelhards hatten von dem kurzen und doch so bedeutungsvollen Mienenspiel der beiden nichts bemerkt. Der junge Earl war im ersten Augenblick ganz bestürzt über dies plötzliche Aufflammen stolzen Grolles. Bald aber stahl sich wieder das selbstbewusste, siegesgewisse Lächeln auf seine Lippen. Er schaute der hohen Gestalt nach, bis sie in der Tür verschwand. Dann wandte er sich wieder zur Tafel. Sobald diese aufgehoben war, ging man hinab zum Fluss.

Der Burgberg mochte sich etwa fünfzig Fuß über den Fluss erheben. Zwei starke Mauern führten vom Tor zum Wasser hinab. Dort unten war ein fester Turm erbaut, der den ganzen Fluss beherrschte und den Flusshafen abschirmte.

Am Fuß des Turmes lag Ealmunds Schiff. Es war ein Ruderschiff, bedeutend länger als die gewöhnlichen Wikingerschiffe, welche von Segeln getrieben wurden, die vielfach aus Tierhäuten hergestellt waren. Earl Ealmund und sein Vater Ealhern hatten die ersten großen Ruder-oder Langschiffe an Frankreichs Küste gesehen, wo schon Karl der Große solche gebaut hatte nach dem Vorbild der alten römischen Kriegsschiffe. Der große Karl hatte in seinen letzten Lebensjahren schon einzelne Normannenschiffe an seinen Küsten erblickt und sie hatten seinen Geist mit dunklen Ahnungen erfüllt, die nun schrecklich in Erfüllung gehen sollten.