8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: LeseGlück

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erleben Sie das pulsierende Afrika in all seiner Pracht und Vielfalt und lassen Sie sich von Dorrit Bartel auf eine faszinierende Reise zu den wundervollen Menschen des Schwarzen Kontinents entführen.

KLAPPENTEXT: Das Afrika, wie Dorrit Bartel es erleben durfte, strahlt in unzähligen Facetten. In Dakar feiert sie mit fußballbegeisterten Senegalesen den Coupe d'Afrique, in Äthiopien trifft sie auf einen Mann, mit dem sie ein Stück deutsche Vergangenheit teilt und dessen faszinierendes Leben sie in einem Roman niederschreibt. Am Fuße des Kilimanjaro verplaudert sie ganze fünf Stunden Wartezeit auf ihren Zug mit einem tansanischen Eisenbahnangestellten …

Diese und viele weitere spannende und berührende Erlebnisse zeigen die vielfältigen, wunderbaren Menschen, die den riesigen Kontinent erst lebendig machen. Aus ihren Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Erzählungen entsteht Afrikas Pulsschlag.

Erleben Sie rührende Geschichten, spannende Unterhaltungen und ungewöhnliche Situationen in den verschiedensten Regionen und Ländern Afrikas und erfahren Sie mehr über das wechselvolle Leben der Menschen dort.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Dorrit Bartel

Afrikas

Pulsschlag

Begegnungen in acht Jahren

und vier Ländern

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Eduard, Moni & Jill von EK-2 Publishing

Écoutons le pouls profond de l’Afrique

dans la brume des villages perdus.

Lauschen wir dem dumpf pochenden Pulsschlag Afrikas

im Nebel verlorener Dörfer.

Léopold Ségar Senghor

WarumüberAfrikaschreiben?

Mai2023

AlsLektorinundAutorinmisstraueichgroßenWorten,Bestimmung oder Schicksal verwende ich eher nicht. Oder Völkerverständigung, das sichneuerdingsmanchmalinmeinenaktivenWortschatzschleicht, wenn ich versuche zu erklären, warum ich immer wieder nach Afrikareise und darüber schreibe. Es scheint, dass es dafür eine Erklärung braucht. Ausgerechnet Afrika? Allein? Als Frau? Das sind die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und: Was verbindet dich mit Afrika?

FürmeineAntwortmussichetwasweiterausholen.VonMecklenburg, woichaufwuchs,nachAfrikaisteseinweiterWeg.Ichverspreche,dass wiramEndediesesKapitelsinAfrikasindunddortdannfürdieDauer dieses Buches bleiben.

DieErschütterungmeinesLebenswarendieJahrenachdemMauerfall.ZumZeitpunktdieseshistorischenEreignisseswarichzwanzigund lebte – ostsozialisiert – in meiner Heimatstadt Schwerin. Die Wochen und Monate danach erlebte ich euphorisch, neugierig und herausgefordert. Es galt, jeden Tag von Gewohnheiten Abschied zu nehmen, neue Beobachtungen zu verarbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen und ungewohnte Erfahrungen zuzulassen. Ich war gespannt, wohin mich das alles führen würde.

Wasmichjedocherschütterte,war,dassdieMenschen,dienichtim Osten gelebt hatten, alles über uns zu wissen schienen. Sie erzählten unsunsereGeschichte,wussten,wiedasmitderStasiwarunddasswir entweder alle Täter oder Opfer gewesen waren. Dass der solidarische Umgang,denwirmiteinanderpflegten,nurderNotgeschuldetgewesen war. Sie wussten, dass wir massive Defizite in jeder Hinsicht und nicht gelernt hatten, eigeninitiativ zu denken und zu arbeiten. Sie wussten, dass wir ständig unter leeren Warenregalen gelitten hatten und naiv waren – so nannten sie es, weil wir nicht damit rechneten, dass jeder um uns herum darauf aus war, irgendwie an Geld von uns zu kommen. Obwohl sie auch wussten, wir hatten keines.

Es tat mir weh, auf diese Punkte reduziert und nicht gefragt zu werden, wie es mir tatsächlich gegangen war. Das Urteil über michund meine Vergangenheit stand fest und viele Facetten meines Lebens blieben unberücksichtigt. Selbst in persönlichen Gesprächen wurde kaumdifferenziert.Tenor:IchsolledankbarseinfürdieMöglichkeiten, die sich mir jetzt boten. Das war und bin ich, aus tiefstem Herzen. Ich möchte mich und mein Leben nur nicht darauf reduzieren lassen.

Ich habe etwa eineinhalb Jahrzehnte und zwei Umzüge gebraucht, um damit meinen Frieden zu machen. Der erste Umzug führte mich von Dresden, wohin ich kurz nach der Wende gezogen war, nach Köln. Um dieJahrtausendwendewarinDresdendieheutesehrmanifeste,grundsätzliche Unzufriedenheit mit allem schon latent zu spüren und ich ertrugdieseAtmosphäreimmerweniger.Außerdemwarichneugierig auf »den Westen«. Schließlich lebte ich inzwischen ein Jahrzehnt in einem neuen System. Es war an der Zeit, mir das dort anzusehen, woes das schon immer gegeben hatte.

InKölnschlugichmichirgendwiedurch,lerntenochimmerständig über diese Gesellschaft hinzu, verstand gewisse Codes nicht, fühlte mich einsam und unverstanden. Als meine Französischlehrerin am Institut Francais mich einmal fragte, ob ich mich wie eine Ausländerin fühlte, war ichüberrascht.Sohätteichesnichtformuliert,aberdieFragetrafmich.

Fremdbliebich,weilsichkaumjemanddieMühemachte,verstehen zuwollen,werichwarundwoichherkam.Manwussteesja:Unrechtsstaat, Stasi, begrenztes Warenangebot, Mauerfall, (Un-)Dankbarkeit. Und das hatte man auch noch alles bezahlt mit seinem Soli-Zuschlag. Dass der auch von Arbeitnehmern im Osten gezahlt wurde, wusste man oft nicht.DassimOstenvieleLeutegernSoli-Zuschlaggezahlthätten,weil das bedeutet hätte, gut bezahlte Arbeit zu haben, interessierte auch eher nicht. Ich hätte gern davon erzählt, aber so genau wollte man es dann doch nicht wissen.

Ich verlor meine anfängliche Neugier und fiel in einen Überlebensmodus, in dem ich von einem anderen Leben träumte. Eines Tages würde ich ausbrechen und woanders ein neues Leben beginnen. Vielleicht in Afrika?NieträumteichvonAmerika,AustralienoderAsien.Ichwusste über keinen der Kontinente besonders viel und meine schlechtbezahlten Jobs sorgten gerade mal für Miete und Essen. Vermutlich würde ich Afrika erst im nächsten Leben sehen.

Irgendwanngabichesauf,inKölnheimischwerdenzuwollen.Ichhörte auf, mich zu quälen und gestattete mir den Gedanken, dass Köln und womöglich »der Westen« und ich einfach nicht zusammenpassten. Ich wolltenachHause,wasnurirgendwiediffus»derOsten«war,wobeiich wedermeineHeimatstadtSchwerinnochDresdeninErwägungzog.Berlin wardereinzigeOrt,derinFragekam.IchlandeteimWestenderStadt, denn den Osten, den ich aus meiner Jugend kannte, gab es nicht mehr. IcherkanntebestenfallsdieStraßennamenwieder,nichtaberdieStraßen. Was mir die wunderbare Möglichkeit gab, mich neu zu entscheiden.

UndesgeschahnochetwasWunderbares:VoneinemTagaufdenanderen fiel die Last des Fremd- und Unverstanden-Seins von mir ab. In Berlin spielten Ost und West keine Rolle mehr. Die Codes, an denen man sich erkannte, hatten sich vermischt mit denen der Franzosen, Engländer, Israelis,Amerikaner,Australier.Siealle–undnochvieleMenschenaus anderen Nationen – bevölkerten die Stadt, waren neugierig aufeinander. Da war kein Platz für kleinliches deutsches Ost-West-Aufrechnen. Für die Erleichterung, die mir das bescherte, werde ich Berlin ewig dankbar sein. Da war es, das andere Leben, von dem ich mich in Köln manchmal gefragt hatte, ob es das geben könnte. Ich fing wieder an zu schreiben, was ich während meiner Kölner Jahre vollkommen vernachlässigt hatte. Ich schrieb einen Roman, von dem ich wusste, dass er nicht gut genug für die Öffentlichkeit war, ich ihn aber fertigschreiben musste, um daraus zu lernen. Ich fand Freunde aus Frankreich, Schweden, Australien und Israel.UndichverdienteaufeinmalsovielGeld,dassamEndedes Monatsetwasübrigblieb.Genug,umendlichernsthaftüberReisennach Afrikanachzudenken.

AfrikanischeFreundehatteichnicht.Wieauch–Afrikanersind in der Regel von den großzügigen Visaregeln ausgeschlossen, die für andereNationengelten.ImGrundewussteichnochimmernichtsüber Afrika und Afrikaner. Was schon damit begann, dass ich keine Ahnung hatte, wo welche Länder lagen – außer Südafrika, was kein Kunststück ist. Aber wie lebten die Menschen dort? Wie lebten sie damit, dass sie nicht einfach nach Europa durften, nicht einmal zu Besuchszwecken? Wie lebten sie mit den Folgen von Sklaverei und Kolonisation? Undwie empfanden sie die aktuelle Ausbeutung: Schokolade, Kaffee, Gold, Diamanten, Kobalt …? So genau hatte ich mir diese Fragen nie gestellt. Doch ich zuckte zusammen, wenn jemand etwas sagte wie: »Die wollen allenachEuropa.«»Diedenken,hierliegtdasGeldaufderStraße.«Oder auch: »Die sind ja so dankbar, wenn man ihnen etwas schenkt.« Das alles erinnertemichandieArtundWeise,wiefrüherübermichgesprochen wordenwar.Sowollteichnichtdorthinreisen.Ichwolltekeinfertiges Urteil haben. Ich wollte mit eigenen Augen sehen. Zuhören.

Ichwollteesbessermachen.

Ich reiste nach Afrika. Zuerst in den Senegal, in einer Gruppe von vier Deutschen. Schon da hätte ich mich lieber länger mit unserem Reiseleiter unterhalten als noch ein Stück rötlich-staubiger Savanne an mir vorüber- ziehen zu lassen. Ich war mir sicher, dass ich zurückkommen würde.

Ich fuhr nach Kapstadt, wo ich im Rahmen eines Freiwilligenprojektsin einem Kindergarten arbeitete. Ich verliebte mich in einen Kongolesen, der in Kapstadt lebte. Ich besuchte ihn später mehrfach und bekam eine Ahnung von den komplizierten Beziehungen der afrikanischen Länderund ihrer Bewohner untereinander. Leider zog es ihn überhaupt nicht nach Europa und ich konnte mich nicht für ein Leben in Südafrika entscheiden.WirscheitertenanderEntfernung–dergeografischen wie der kulturellen.

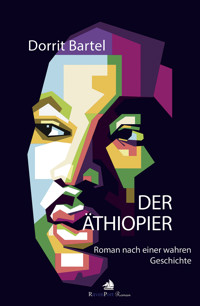

In Äthiopien traf ich Adane, mit dem mich mehr verbindet als es zunächst schien: Er hatte in der DDR studiert, später für ein großes Bauunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet und sich schließlich dafür entschieden, in seine Heimat zurückzukehren – trotz wiederkehrenderUmbrücheauchinÄthiopien.IchhattedenÜbergang vonderDDRindieBRDfürmichalsdieherausforderndsteZeitmeines Lebens definiert – wie mus te es für ihn erst gewesen sein, in einem Leben,indemdieUmbrüchehäufigerundvorallemmeistbrutalerwaren?

Seine Lebensgeschichte elektrisierte mich so sehr, dass ich ihn fragte, obichdarübereinenRomanschreibendürfe.NachdreiTagenBedenkzeit willigte er ein. Ich kehrte noch einmal zurück nach Äthiopien, um ihn viele Stunden und Tage über sein Leben zu befragen. Der Roman erscheint 2024. Mit Adane telefoniere ich bis heute beinahe wöchentlich, um zu hören, wie das Leben in Äthiopien gerade ist.

Ich reiste erneut in den Senegal und mietete mir diesmal in Dakar ein Zimmer bei einer einheimischen Familie. So bekam ich einen Einblick in das ganz normale Leben der Menschen. Aus diesem Kurzaufenthalt entwickelte sich eine Freundschaft. Inzwischen teile ich alljährlich einige Monate den Alltag meiner senegalesischen Freunde, sehe ihre Kinder aufwachsen und gehöre quasi zur Familie.

2020habeichmichalsLektorinselbständiggemacht,auchmitderIdee, meinen Arbeitsalltag häufiger nach Dakar zu verlegen und davon zu erzählen. Von meinen Aufenthalten dort schrieb ich schon seit 2017, zunächst im Blog des Autorenvereins 42er-Autoren, später in meinem eigenen. Die Texte in diesem Buch sind fast alle in meinem Blog nachzulesen und dort auch großzügiger bebildert. Auch Bücher von afrikanischen Autoren oder solche, die sich mit Afrika beschäftigen, stelle ich dort vor – ein Besuch lohnt sich.

Ich tue das, weil ich möchte, dass die Menschen in Europa, in Deutsch- landmehrüberdieMenschenerfahrenalsdas,wasdieZeitungenanbieten: Hunger,Katastrophen,Überbevölkerung,Armut,Krieg,Korruption.Das alles gibt es, aber es ist nur ein Teil dessen, was den Kontinent ausmacht. Die Nachrichten verschweigen die Großzügigkeit der Menschen, ihre Gelassenheit.SieerzählennichtsvonderNeugierundnichtsdavon,wie viel(manchmalauch:wiewenig)dieMenschendortüberunswissen.

VorallemabererzählendieNachrichtennichtsüberunserepeinlichen Wissenslücken in Bezug auf Afrika. Sie verschweigen die Demut der Afrikaner,dieauchunsinEuropamanchmalgutzuGesichtstünde.Sie verschweigen, was wir von den Menschen dort lernen können.

IchjedenfallsbinimmerwiederfrohüberLektioneninGelassenheit, Demut und Geduld. Über neue An- und Einsichten. Darüber, dass dort viel gelacht wird. Ich bin ein fröhlicherer Mensch in Afrika.

Über Afrika erzählen leistet einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir friedlicher und freundlicher mit- einander umgehen, wenn wir mehr voneinander wissen.

TANSANIA

Abenteuer Tansania:derAnfang

Februar2023

»Last call for passengers to Dar es Salaam«, feuert mich die Lautsprecher- stimme an, während ich durch den Istanbuler Flughafen sprinte und tatsächlicherfolgreichbin–alseinederLetztensteigeichinshalbleere Flugzeug. Durch die Wetterbedingungen sind viele Zubringerflüge verspätet und offensichtlich haben nicht alle Passagiere einen Sprint hingelegt wie ich. Als ich auf das verschneite Flugfeld schaue, wird mir klar, dass mein Rucksack wohl nicht in der Maschine sein wird.

Morgens gegen halb fünf ist es Gewissheit, mein Rucksack ist nicht in Tansania angekommen. Vor dem Lost-and-Found-Schalter stehen mindestens fünfzig herrenlose Gepäckstücke. Wird mein Rucksackdortwomöglichauchbaldstehen,verlorenundvergessen?Mitmeinen Kleidern und dem Adapter für die hiesigen Steckdosen, mit meinem Badeanzug und meiner Zahnbürste? Einen Moment lang stelle ich mir vor, dass ich all das nicht wiedersehen werde – dann konzentriere ich michaufdieAnweisungenderAngestelltenundgebedieAuskünfte,die siebraucht.Überraschtregistriereich,dassmeinKopffürRucksacknur das französische sac à dos ausspuckt. Ich war vorher knapp zwei Monate im Senegal und werde wohl noch eine Weile brauchen, ehe ich den Sprachumstieggeschaffthabe.DieAngestellteistsehrgeduldigmitmir. Wirhoffenbeide,dassmeinRucksack–endlichfälltmirauchbackpack ein – am nächsten Tag zur selben Zeit eintrifft, man wird es mir dann nachschicken. Allerdings braucht sie eine tansanische Telefonnummer vonmir,ummichzuinformieren.IchhabenochkeineTelefonnummer, ich habe noch nicht einmal ein Visum. Irgendwie klären wir, wann ich wo anrufen und meine Telefonnummer durchgeben kann und ich bin vorsichtig optimistisch.

Draußen schüttet es wie aus Eimern, immerhin bei etwa 25 Grad, irgendwiegefälltesmirsogar,dassichjetztkeinengroßenRucksackdurch denRegentragenmuss.NachdemichallerdingsnachdreiMinutenFußweg völligdurchnässtbin,beschließeich,nichtdenBuszusuchen,sondern ein Taxi zum Busbahnhof zu nehmen, von wo aus die Überlandbusse abfahren. Auch nach Morogoro. Dort warten nämlich Andrea und Gerhard aufmich,KölnerFreunde,dievorzweiTageninTansaniaangekommen sind und den Westen erkunden wollen, während mein Ziel der Norden ist: DieSerengetiundderKilimandjaro.AbereinenTagwerdenwirzusammen in Morogoro verbringen, mal wieder zusammen ein Bier in Afrika trinken, wiewiresvoreinigenJahrenschoneinmalinAddisAbebagetanhaben. Auch damals trennten sich unsere Wege nach einem Tag. Es tut gut, in einemmirvölligfremdenLandirgendwoerwartetzuwerden.

Während der Busfahrt macht sich die Nacht im Flugzeug bemerkbar – immer wieder schlafe ich ein, habe auch genug Zeit dafür, denn für die 200 Kilometer von Dar es Salaam nach Morogoro braucht der Bus fast vier Stunden. Inzwischen hat der Regen nachgelassen und ich kann besser erkennen, was er in diesem Land bewirkt: Die Landschaft ist grün, überall blühen Pflanzen und auch die Baobabs tragen Blätter. Ich bin im Februar sonst oft im Senegal – dort ist jetzt Trockenzeit und die Baobabs sind kahl. Hier erkenne ich sie zunächst gar nicht, weil durch ihr Blätterkleiddietypischen,wurzelförmigenÄstenichtzuerkennensind. ImGuesthouseinMorogoromussichzunächstaufAndreaund Gerhard warten und nutze die Zeit für ein kurzes Gespräch mit einem anderenGast,dermirauchgleichdasKennwortfürseinenHotspotgibt, weileshierkeinW-Langibt.EinfreundlicherEmpfang,daswirdauch so bleiben. Als ich einen kurzen Spaziergang unternehme, werde ich ständigmitJambo(Hallo)oderKaribu(Willkommen)begrüßt.Esgibt im Guesthouse ein Handtuch, Seife und eine (kalte) Dusche. Eine kleine Reisezahnbürste habe ich dabei – in weiser Voraussicht ins Handgepäck gesteckt. Nach der Dusche muss ich allerdings wieder in die Jeans steigen, die ich in Berlin angezogen hatte, um bei null Grad zum Flughafen zu fahren und das T-Shirt anziehen, in dem ich insgesamt fast zehn Stunden im Flugzeug und vier Stunden im Bus gesessen habe. Jetzt aber – dieSonne scheint und es sind sicher 28 Grad – bin ich in den Jeans etwas overdressed.

Als meine Freunde ankommen und wir glücklich unsere Anreisegeschichten ausgetauscht haben, leiht Andrea mir einen Kamm und einenRock.SobinichwenigstensdieJeanslos.IchkaufeeinKleid,das ich allerdings noch kürzen lassen muss, aber wenigstens werde ich am nächsten Tag etwas Leichteres anzuziehen haben.

Und dann helfen sie mir bei der Suche nach einem Vodafone-Shop. Gemeinsam suchen wir die für mich passende SIM-Karte aus (ich brauche ein großes Datenpaket, denn ich muss ja auch arbeiten in meinen Wochen hier).Ichbinfroh,dasssiedasallesgesternschonfürsichgetanhaben, so geht es jedenfalls schneller, als wenn ich mich allein auf die Suche machen müsste.

Schließlich bekomme ich von ihnen einen Crashkurs zu allen Dingen, die ich hier wissen muss: Essen und Bett gibt es hier fast überall, das Busnetz ist sehr gut ausgebaut und die Menschen sind unglaublich hilfsbereit.AußerdemgibteseinenCrashkursinKisuaheli,dasGerhard ein wenig spricht. Denn so viel habe ich inzwischen verstanden: Mit Englisch werde ich in kleinen Städten nicht weit kommen. Ich mache mir eine lange Liste mit den wichtigen Wörtern: Wasser, Bier, Kaffee, groß, klein, warm, kalt usw. Und endlich auch Antworten auf das mir hierimmerwiederzugerufeneKaribuundJambo,aufdasmirmehrfach einCa varausrutscht.Wennmirrechtzeitigeinfällt,dassdashiervöllig unangebracht ist, blieb mir bislang nur ein schiefes Lächeln.

Vor allem nehmen wir uns die auf Kisuaheli verfasste Speisekartein dem Restaurant vor, in dem wir essen, damit ich zwischen Rind, Huhn, Ziege oder Fisch wählen kann. Und zwischen gebrühtem oder gekochtemReis,MaisbreioderChipsi(Pommes).Gemüsegibtesimmer dazu: ein grünes, spinatartiges (ich finde, es ähnelt mehr Grünkohl als Spinat, aber es schmeckt jedenfalls) und gekochte Bohnen. Im Übrigen isst man hier mit der rechten Hand.

»WirkriegenabermeisteinenLöffeldazu«,sagt Andrea.

UnddannstoßenwirendlichmiteinemKilimanjaroan–dieBiersorten heißen hier nämlich so: Kilimanjaro, Serengeti, Safari …

AmnächstenMorgenumhalbsiebenkommtderAnruf:MeinRucksack ist jetzt in Dar es Salaam und soll zwischen 16 und 17 Uhr mit einem Bus in Morogoro ankommen. Ich kann ihn im Büro der Busgesellschaft abholen. Andrea und Gerhard unternehmen einen längeren Ausflug – was ich wegen des Wartens auf meinen Rucksack nicht in Erwägung ziehe. AußerdemstecktmirderFlugnochimKörperundichfühlemichnoch zu erschöpft, um vier Stunden Bus zu fahren.

Stattdessen entscheide ich mich für eine kleine Wanderung in die Uluguru Berge, die sich südlich von Morogoro erheben. Von oben aus bieten sich mir wunderbare Ausblicke in die grünen Täler. Manchmal begegne ich Menschen, die mich auch hier stets freundlich mit Karibu begrüßen. Das ist mein erster Eindruck von Tansania: Sehr herzliche Menschen, denen daran gelegen ist, dass Gäste ihres Landes sich willkommen fühlen.

AmNachmittagkurzvor17UhrgeheichandieStraßenecke,wenige Schritte vom Guesthouse entfernt und zeige den Motorradtaxifahrern dieNachrichtmitdemNamenderBusgesellschaft,damitmicheinervon ihnendorthinfährt.Optimistischbitteichihn,vordemBürozuwarten, ichmussjanurmeinenRucksacknehmen,dannkannichgleichwieder mitihmzurückfahren.AbernatürlichistderRucksacknochnichtda.Also beschließeich,inderStadtzubleibenundineinemnahegelegenenCafé aufdenAnrufdesAngestelltenderBusgesellschaftzuwarten.Ichlasse das afrikanische Treiben an mir vorüberziehen, trinke einen Avocadosaft und dann noch einen zweiten, der erwartete Anruf kommt nicht. Geht mein Rucksack so kurz vor dem Ziel doch noch verloren? Ich habe ja inzwischengelernt,dassinAfrikavielesvielbesserorganisiertistalsich oftglaube,abereinleichterZweifelbleibt.Gegenhalbsiebenschaueich noch einmal bei der Busgesellschaft vorbei, doch der Angestellte schüttelt denKopf.Etwasirritiert,weilichihmnichtvertraue.»Ichrufedichan.« Als ich eine Viertelstunde später im Guesthouse ankomme, kommtderAnrufundichgehe–jetztinderDunkelheit–wiederzudenMotorradtaxis. Einer der Männer schaut mir entgegen und fragt gleich: »Abood bus?« Meine Schritte sind hier also gut beobachtet worden – was ich aber als eher freundliche Geste, denn bedrohliche Überwachung empfinde. Natürlich, wir sind hier so etwas wie eine Attraktion – drei Mzungu(Weiße),diemehrereTageinderStadtbleiben.Morogoroliegteinfach nichtdirektandenvonwestlichenTouristenfrequentiertenStrecken. Und endlich habe ich ihn, meinen sac à dos, pardon, backpack. Ich entschuldigemichfürmeineUngeduldbeidemAngestellten,derlächelnd fragt,obichnunerleichtertsei.

»Ja«,sageich,»allemeineKleider.MeineZahnbürste.UndmeinDeo.« Wir lachen beide, als ich den Empfang quittiere.

Nachdem ich meine Wiedervereinigung mit all meinen Sachen ausgiebig genossen habe, unter anderem damit, dass ich die Nacht in meinem Schlafshirt verbracht habe, heißt es Abschied nehmen. Andrea und Gerhard machen sich auf ihren Weg in Richtung Südwesten. Zusammen trinkenwirineinemRestaurantnocheinenvondiesenexotischen Säften – diesmal Mango – dann trennen sich unsere Wege. Ich schaue ihnennachaufihremWeg,bevorichzurückinsGuesthousegehe,wo ich ein paar liegengebliebene E-Mails abarbeite.

Jetzt bin ich ganz allein irgendwo mitten in Afrika. Und einen Moment langfühleichmichschrecklicheinsamundhabeeinenAnfallvon:Was mache ich hier eigentlich? In diesen Momenten helfen zwei Dinge: Auf dieWetterkartevonBerlinzuschauen,dasnochimmerimFebruargrau liegt, und auf die Straße zu gehen. Auf Jambo mit Jambo zu antworten, auf Karibu mit Assante (danke). Mir ein Essen zu bestellen und stolz darauf zu sein, dass ich den Fisch mit der rechten Hand esse. Einen LöffelbekommeichnichtundaufdermitGerharderstelltenWörterliste steht das Wort nicht.

Gut gesättigt und froh über meine ersten kleinen Schritte allein in einem fremden Land denke ich daran, wie ich mich von Andrea und GerhardvorfünfJahreninAddisAbebaverabschiedete.Damalsflogich dreiWochenspäterzurücknachDeutschlandundhatteeinenRomanstoff im Gepäck, der mich drei Jahre beschäftigte. Ich bin gespannt, was ich diesmal mit nach Hause bringen werde.

MeinDaniel-Kehlmann-Moment in Kondoa

März2023

Kondoa,zwischenMorogoroundArushagelegen,schieneineguteIdee für einen Zwischenstopp. In Morogoro hatte ich nach meiner Ankunft in Tansania Freunde getroffen, von Arusha aus wollte ich auf Safari gehen. Die Busfahrt von Morogoro nach Arusha würde vermutlich um die zehn Stunden dauern, weshalb ich sie nicht an einem Tag absolvieren wollte. Und ich hatte zwischendurch einige Termine für Video-Kurse bzw. -konferenzen, weshalb ich einen ruhigen Ort suchte, an dem ich außerhalb meiner Termine entspannt ein bisschen afrikanischen Alltag erleben könnte. Kondoa eben. So war zumindest der Plan.

Die Fahrt nach Kondoa dauert viel länger als ich dachte, weil ich zwischendurch mehrere Stunden auf einen Anschlussbus warten muss. Schließlich bekomme ich gegen 18 Uhr einen Platz im Sammelbus, der für 20 Personenausgelegtist,zwischenzeitlichabermindestens30 Menschen transportiertundinjedemDorfhält,umFahrgästeein-undaussteigen zu lassen. Je länger die Fahrt dauert und je dunkler es draußen wird,destohäufigersageichmirinGedankenAndreasSatz»Unterkunftgibt es immer« wie ein Mantra vor. Ich habe nicht damit gerechnet, erst sospätinKondoaanzukommenundhabenichtsreserviert.

InKondoalasseichdieEinheimischenzuerstaussteigen–ichhabe es nicht eilig, denn ich überlege noch, wie ich an diesem Abend zu einemBettkommenwerde.DochwieesinTansaniaist–meinZögern wird bemerkt. Drei Fahrgästebleiben mit mir imBus und unterhalten sich–natürlichaufSuaheli–überdieMzungu(Weiße).Nurdieseseine Wort und die Blicke der Menschen machen mir klar, dass es wohl um mich geht. Indem jeder von ihnen ein wenig beisteuert, gelingt ihnen die Frage auf Englisch: Wo ich hinwolle. »Iamlookingforaguesthouse.«

Aussteigen, Nicken, Telefonieren, Warten. Die drei Fahrgäste, der Busfahrer sowie der Fahrer eines Motorradtaxis (Bodaboda) positionieren sich ummich,einederFrauentelefoniertundgibtanschließenddemBodabodafahrerAnweisung,michineinGuesthousezubringen.Dasentnehmeich ihremTonfallundseinemNicken.2.000 SchillingkostetdieÜbernachtung, sagtsie.Daswärenetwa80Eurocent–wasichfürunwahrscheinlichhalte. Es stellt sich dann auch heraus, dass 20.000 gemeint sind. Das passiert inTansaniahäufiger,dassesbeidenTausendernetwasdurcheinander geht,ichwerdemichimLaufemeinerReisedarangewöhnen.Jedenfalls habeichfünfzehnMinutenspätereinBettineinemGuesthouse,indem allerdingsauchniemandenglischspricht.WieüberhauptinderStadtso gut wie niemand, wie ich bald feststelle.

AlsichmorgensentschlossenzumRezeptionistengehe,umnachCoffee zu fragen, schüttelt der den Kopf. Bloß gut, dass ich in Morogoro mit Gerhard eine Liste mit wichtigen Wörtern erstellt habe, die ich jetzt zur Hilfe nehmen kann. Kahawa. Der Rezeptionist strahlt, denn tatsächlich kann er mir Kaffee bringen. Ich habe also Hoffnung, dass Kommunikation möglich sein wird. Die Hoffnung ist nicht von langer Dauer. Ich muss mich vier Tage lang mit Händen und Füßen verständigen, und meine Möglichkeiten selbst für so einfache Dinge wie »Guten Tag« oder »Wie komme ich nach …« sind beschränkt. Gelernt habe ich inzwischen Jambo (Hallo), Mambo (wie geht’s) und die Antwort darauf: Poa (gut). Aber für einGefühlechterKonversationreichtesnicht.

AbgesehendavonbinichindiesenTagenwohldieeinzigeWeißein der Stadt und jeder meiner Schritte wird von johlenden Kindern und ihren Ausrufen Mzungu, Mzungu begleitet. Am Anfang macht das noch Spaß,nachdreiTagenstrengtesmichnurnochan.Schließlichgebietet esdieHöflichkeit,aufdieseRufeimmerzureagieren.Eingedankenverlorener Spaziergang ist völlig ausgeschlossen. Ich bin heilfroh über meine Videokonferenzen, so kann ich wenigstens manchmal mit Menschen sprechen, die mich verstehen.

Am dritten Tag, dem einzigen, an dem keine Videokonferenz ansteht, will ich einen Ausflug nach Kolo unternehmen, Felsmalereien besichtigen. Dazu muss ich einen Bus nehmen, so viel weiß ich. Also gehe ich entschlossen zu dem Ort, an dem der Bus bei meiner Ankunft gehalten hat. Gehe in das Büro und frage nach: »Basi to Kolo?« Basi heißt Bus, auch das habe ich immerhin herausgefunden. Viele Wörter in Suaheli enden auf i, interessanterweise wird genau dieses wie i gesprochene y bei »Germany« oftweggelassen.WennichaufdieFragenachmeinerHerkunft»Germany« sage, nickt man und sagt bestätigend: »German.«

Doch der Angestellte im Büro schaut mich ratlos an, sagt etwas auf Suaheli, das ich nicht verstehe. Er geht mit mir nach draußen, um sich mitKollegenzuberaten,dieauchallekeinEnglischsprechen.Nacheiner kurzenDiskussion,vonderichausgeschlossenbin,fallendieMännerin ratlosesSchweigen.DasistderMoment,indemichanMariaRubinstein denkenmuss.JeneFigurausDanielKehlmanns»Ruhm«,diedurcheine VerkettungmerkwürdigerUmständeirgendwoinZentralasien»vergessen« wirdundniemehrvondortwegkommt.EinenMomentlangfürchteich,ich werdefürimmerinKondoa bleibenmüssen,weilicheinfachniemanden finde, der mir den Weg von hier weg zeigen kann.

Washabeichmirdabeigedacht,indiesesLandzureisen,ohnewenigstenseinpaarGrundlagenderSprachezukönnen?Englisch,dachteich, istschließlicheineWeltsprache.Ganzoffensichtlichgiltdasnurfüreinen TeilderWelt.Gut,dassmirdaseinmalsoeindrücklichvorgeführtwird. Die Männer setzen mich schließlich auf ein Bodaboda und bedeuten mir,derFahrerwürdemichzumBusbringen.Ihrenochimmerratlosen Minen zerstreuen meine Zweifel nicht, aber ich habe keine Wahl. Während derFahrtsprichtderFahrermitKollegenaufanderenMotorrädern,um sichnachdemWegzuerkundigen,nehmeichan.Dochalseranhält – wir sind noch nicht weit gekommen und nach Bus sieht es hier nicht aus – stellt sich heraus, dass ich falsch lag. Er bedeutet mir, ich solle umsteigen auf ein anderes Motorrad, denn Toshi, so stellt sich mir der zweite Fahrer vor, spricht englisch. Wahrscheinlich ist er der einzige Bodabodafahrer in ganz Kondoa, der englisch spricht. Er sagt, er lernt englisch, weil er damit vielleicht einen Job in Arusha finden kann. Er scheint ganz begeistert, dass er seine Fähigkeiten an mir ausprobieren kann. Und ich bin so glücklich, dass mich endlich jemand versteht, dass ichseineTelefonnummereinsammle,bevorwirunsverabschieden.

Als ich zwei Tage später aus Kondoa abreisen will, rufe ich ihn an und er bringt mich zum zweiten Mal sicher zum Bus. »Du bist mein Held«, sage ich. Wenn ich wieder nach Kondoa komme, sagt er, solle ich ihn anrufen. Ich nicke, obwohl ich weiß, dass ich nicht wiederkomme. Um wiederzukommen, müsste ich wenigstens etwas Suaheli lernen, das wäre ich den Bewohnern von Kondoa schuldig. Ich fürchte nur, das wird in diesem Leben nichts mehr.

So wird mir Kondoa in Erinnerung bleiben als eine hübsche, sehr grüne kleine Stadt mit flachen Häusern, dazwischen kleinen Feldern und sympathischenMenschen,dievielgelächeltundmichalswillkommene Fremde behandelt haben. Irgendwo in Afrika.

HakunaMatata:ZugfahreninTansania

März 2023

»Ich würde niemals freiwillig mit dem Zug fahren«, sagt Doris, meine Gastgeberinin Moshi. Tatsächlichsind inTansaniaBussedas öffentliche Transportmittel Nummer eins. Aber ich wollte gern mit einem Zug durch die Landschaft fahren, was hier nur auf wenigen Strecken möglich ist. VonMoshigehteinNachtzugnachDaresSalaam.IchwillbisKidomole fahren und von dort aus mit einem Bus nach Bogamoyo, der voraussichtlich letzten Station meiner Reise. Zwar heißt Nachtzug, dass ich nicht viel sehen werde, wenn der Zug Moshi um 18:30 Uhr verlässt, bleibt vielleichtnocheinehalbeStundeTageslicht.ZwölfStundensollderZug bis Kidomole brauchen, vielleicht habe ich morgens noch eine Stunde Gelegenheit für Landschaftsbetrachtungen.

»Vielleicht hatderZugVerspätung«,sage ichhoffnungsvollzuDoris.

»Nein, unsere Züge sind pünktlich«, sagt sie und erwähnt, dass es nur wenige Gelegenheiten gibt, zu denen Tansanier pünktlich sind: Flug, Zug, Gericht.

ÜberpünktlichsollichamBahnhofsein,hatmanmirbeiderTicketreservierung zu verstehen gegeben, eine Stunde vor Abfahrt. Warum, verstehe ich nicht, aber ich finde mich wie verlangt um 17:30 Uhr am Bahnhof ein und mische mich unter die anderen Wartenden: Familien, Paare, Mütter mit Kindern. Offenbar alles Einheimische, bis auf einen Asiaten,dermitzurFaustgeballtemGesichtaufseinSmartphonestarrt, mitunterdrückterAggression.EristderEinzigeaufdemBahnsteig,der mir Angst macht.

Von einer bestimmten Stelle des Bahnhofs kann ich sogar den Kilimanjaro sehen, also bleibe ich dort stehen, die letzten Minuten Kili ansehen. Denke ich, denn Züge sind hier ja pünktlich. Allerdings wird es 18:40 Uhr und 18:45 Uhr, ohne das etwas geschieht. Dann gibt es eine Durchsage, leider nur auf Suaheli, so dass ich nichts verstehe. Da aber die anderen Wartenden sitzenbleiben, nehme ich an, dass es sich nur umeinekurzeVerzögerunghandeltundbleibeweitermitBlickaufden Kili stehen, bis es zu dunkel wird.

19:15Uhr.IchsuchemireinenSitzplatzaufeinerStufezueinemSeitengebäude des Bahnhofs und warte. In meinem Rucksack habe ich ein Bier, das ich eigentlich während der Zugfahrt trinken wollte, es war kalt, als ich es bei Doris aus dem Kühlschrank nahm. Inzwischen ist es lauwarm. Soll ich es jetzt aufmachen? Aber wenn dann gleich der Zug kommt? Hätte ich doch bloß die Durchsage verstanden.

Ich halte mich vorerst an Wasser und frage einen der Angestellten nach dem Zug. »Wait, wait«, sagt er.

Wasbleibtmirauchanderesübrig?IchbleibeaufmeinerStufehocken, nehmemeinBuchundlese.Inzwischenistesdunkel,hierunddahaben sich meine zukünftigen Mitreisenden auf dem Boden oder einer Bank hingelegt, die Frauen sitzen auf dem Boden und halten ihre Kinder im Arm. Und alles wird begleitet von lauter Musik aus dem Lautsprecher, abwechselnd schallen aktuelle afrikanische Klänge und Sechziger-Jahre-Chansons über den Bahnsteig.

Irgendwann will jemand durch die Tür hinter meinem vorläufigen Warteplatz und bittet mich bei der Gelegenheit nach drinnen. Ich zögere, während er schon damit beschäftigt ist, die Bank, die drinnen steht, abzuwischen, damit ich nicht im Staub sitzen muss. Nachdem er sich so viel Mühe gegeben hat, kann ich nicht ablehnen. Der vordere Teil scheint so etwas wie eine Werkstatt zu sein; Draht liegt herum und eine Werkbank steht in der Mitte, es riecht nach Schmiermittel.

Der hintere Teil ist ein Büro mit zwei Schreibtischen, vier Stühlen und ein paar Walkie-Talkies. Der junge Mann, der mir die Bank angeboten hat, stellt sich mir vor: »Martin.«

Ich stelle mich im Gegenzug vor, doch er zögert, mich mit dem Namen anzusprechen, fragt, ob ich Kinder habe. Weil man Frauen mit dem Namen ihres Sohnes anspricht, zum Beispiel: Mama von Martin. Er dürfe mich deshalb nicht mit meinem Namen ansprechen. Ich gestatte mir insgeheim die Frage, wie ich es finden würde, als Mutter keinen eigenen Namen mehr zu haben, sondern nur noch über mein Kind definiertzuwerden,eheichihmversichere,dassichkeineKinderhabe und er mich mit meinem Namen ansprechen darf.

Auf meine Frage, was nun mit dem Zug sei, erzählt er mir, es gäbe ein Problem mit dem Motor und seine Kollegen in Arusha, wo der Zug losfahren soll, seien gerade dabei, es zu lösen. »Train or no train.«

Wennichihnrichtigverstehe,istnochnichtsicher,obderZugheute überhaupt fahren wird.

»DannkannichalsomeinBierjetzttrinken.Ichwollteeseigentlich im Zug trinken.«

»ImZuggibtesnochmehrBier.«

Martin sagt, ich solle ganz entspannt sitzenbleiben, er selbst würde jetztersteinmalFußballgucken.InderoffenenWartehallegibteseinen großen Bildschirm, das hatte ich bemerkt, bei meiner Ankunft vor inzwischen dreieinhalb Stunden lief dort irgendein Spiel. Jetzt spielen dietansanischeMannschaftSimbaundHorayaausGuineaConakry imRahmenderafrikanischenChampionsLeaguegegeneinander.

Ob ich den Jubel gehört hätte, da hat bestimmt Simba schon ein Tor geschossen. Ich könne natürlich gern auch mitkommen. Ich schüttle den Kopf, wünsche Martin viel Freude und bleibe selbst mit Buch und Bier auf der Bank hocken.

Zwischendurch kommt der verbissene Asiate, stellt seinen Rucksack neben mir ab und verschwindet, ohne ein Wort zu sagen, was ihn mir noch unsympathischer macht.

Gegen20UhrgibteseineweitereDurchsage,vonderichleiderwieder nichts verstehe. Diesmal frage ich in eine Gruppe von Frauen nach der Aussage. »Der Zug kommt in drei Stunden.«

Das erzählt mir auch der Asiate, der offenbar seinerseits ebenfalls jemandengefragthat.Erkannalsosprechen.

ImmerhinscheintdieFragetrainornotraingeklärt.

Ich warte. Lese, trinke Bier und frage mich zwischendurch mal wieder, was ich hier eigentlich mache. Gleichzeitig erinnere ich mich daran, dass ich mich das auch auf meinem Sofa in Berlin manchmal frage und mich dann nach Afrika sehne, das immer ein Abenteuer ist, mich herausfordert und meinen Horizont weitet.

Als Martin gegen 21:30 Uhr zurückkommt, ist er glücklich: Simba hat sieben Tore geschossen. Außerdem weiß er zu berichten, dass der Zug in Arusha abgefahren ist und in etwa zwei Stunden in Moshi sein wird. Dann würden die hiesigen Mechaniker ihn noch einmal checken, undwennallesinOrdnungsei,würdeesweitergehen.Ichfrageihn,ob ich meinen großen Rucksack bei ihm stehenlassen kann, damit ich mir noch etwas zu essen besorgen kann. Klar. Ich könne auch den kleinen Rucksack bei ihm lassen, aber den nehme ich doch lieber mit, denn darin sind mein Laptop, all mein Geld. Mein Leben sozusagen.

IchbekommeimWartesaaldieletztenbeidenMishkaki:Fleischspieße, dieinTansaniaallerdingssehrvielkleinersindalsichesvonanderswo her kenne. Hier nehme ich meist fünf Stück, damit ich satt werde. Aber es sinddieletztenbeiden,mehrgibtesheutehiernicht.DazuChipsis,eine ArtPommesFrites,dieallerdingsimmerziemlichpappigsind,weshalb ich sie weitgehend aus meinem Speiseplan gestrichen habe. Doch jetzt habe ich keine Wahl.

Nach dem Essen besorge ich mir noch ein Bier und begebe mich zurückzuMartin,dersichzumirsetztundnurhinundwiederimBüro verschwindet, um über Walkie-Talkie mit jemandem zu kommunizieren. Vom Zug ist noch nichts zu sehen. Martins Englisch ist etwas eingerostet, er erzählt, dass er es in der Schule gelernt hat, aber selten braucht und deshalb vieles vergessen hat. Er fragt mich, welche Sprache man in Deutschland spricht und ist überrascht, dass wir eine eigene Sprache haben. Er dachte, wir würden auch Englisch sprechen.

Endlich gibt es eine neue Ansage, diesmal sogar mit einem kurzen englischenPart.DerZugvonArushanachDaresSalaamseijetztnearby. Tatsächlich fährt er circa 15 Minuten später, gegen 22:40 Uhr in den BahnhofvonMoshiein.Ichsteheauf,ummeinenRucksackzunehmen, doch Martin sieht mich erstaunt an. »Du darfst noch nicht einsteigen. Alleanderenmüssenauchaussteigen,dannwirdderZuggechecktund erst wenn alles in Ordnung ist, dürfen alle Passagiere einsteigen.«

Ah ja. Also setze ich mich wieder auf die Bank und schaue dem Asiaten zu, dem das niemand erklärt hat und der etwas verloren mit seinem Rucksack vor einer Waggontür steht. Und steht. Und steht. Erst nach einer Viertelstunde erbarmt sich jemand seiner und erklärt ihm, dass er wartenmuss.ErnimmtalsowiederPlatzaufeinerBankaußerhalbmeines Gesichtsfeldes.IchgeheschoneinmaldenBahnsteigentlangundstelle fest, dass es in dem Waggon, in dem ich Platz finden soll, Liegen gibt.

IchhabeersteKlassegebuchtundwargespannt,wasdasindiesemZug bedeutet. Die Liegen finde ich beruhigend, ich bin nämlich inzwischen todmüde, die letzten zweieinhalb Wochen bei Doris war 23 Uhr nämlich meine Schlafenszeit und ich sehne mich inzwischen nach Schlaf.

Darauf, mich auf einer Liege ausstrecken zu dürfen, muss ich noch warten. Martin setzt sich wieder zu mir, um mir die Zeit zu verkürzen. Wenn er dürfte, würde er mich einsteigen lassen, aber leider … »Ist schon okay«,sageich,obwohlichdasProblemnichtverstehe.Warumdauert dasallessolange?DiverseLeutelaufenimundamZugentlang,andere kommen in die Werkstatt und holen Material – Fünfliter-Kanister mit einer weißen Flüssigkeit, was auch immer das sein mag. Der Bahnsteig ist inzwischengutgefüllt,dennauchdieReisendenausArushalaufenhier entlang,irgendwohatjemandeinegroßeThermoskanneundverteiltein heißesGetränk.JemandanderesteiltseinEssenundgemeinsamwarten alledarauf,dassderZugfreigegebenwird.Niemandschimpft,niemand regtsichauf,allebleibengeduldig,schließlichkannmanehnichtsmachen. Ich tröste mich damit, dass jede Verspätung bedeutet, dass ich morgen länger bei Tageslicht aus dem Fenster gucken kann.

Endlich ist es so weit, wir dürfen einsteigen. Ich finde auch schnell mein AbteilB inWagen 2233,das sechsLiegen hat,auf jederSeite drei übereinander. Das ist so eng, dass man nirgends sitzen kann, aber das ist mir inzwischen egal, ich will nur noch schlafen. Inzwischen ist es Mitternacht. Wir sind nur zu zweit im Abteil, eine Tansanierin von vielleicht vierzig ist meine Abteilgenossin und wir einigen uns schnell aufdieVerteilungderLiegen.Alsichallessoverstauthabe,dassichfür alle Eventualitäten gewappnet bin – Taschenlampe, Wasser, Ohrstöpsel, mir die Augenbinde übergestreift habe und beim Rütteln des Zuges wegdämmere,werdeichgeweckt.IchsollineinanderesAbteilumziehen,sagt mir die Angestellte der TRC (Tansanian Railway Corperation) und weist aufeinLochinderFensterscheibe,dasvoneinemSteinschlagstammen könnte. Ich hatte es bemerkt, aber mir keine Gedanken gemacht. Sie offenbar schon. »Dangerous«, sagt sie.

Warum ist ihr das nicht früher eingefallen – zum Beispiel während derZugübereineStundeohnePassagiereamBahnhofinMoshiherumstand?Ichdenke,siemachtScherze,siehateinLächelnimGesicht,das ich nicht deuten kann. Genießt sie, dass sie mir, der Weißen, Vorschriften machen kann? Macht sie sich lustig über mein Unverständnis? Es gibt nur wenige Momente in Afrika, in denen ich mir gestatte, die gereizte Deutsche zu geben, die findet, dass Afrika einfach schlecht organisiert ist. Dies ist einer davon, ich bin zu müde, mich an meinen Auftrag an michselbstzuerinnern:MichindasLebenhineinbegeben,beobachten, nichtwerten.IchverhehlemeinenÄrgernicht,alsichmeineHosewieder anziehe,packemeineSachenundbekommeineinemanderenWaggon eineLiegezugeteilt.DieTansanierinistschondort–offensichtlichhabe ichwirklichschongeschlafen,dennichhabenichtgemerkt,dasssiedas andere Abteil verlassen hat.

Wieder verstaue ich all meine Dinge, wir einigen uns darauf, den Ventilator anzuschalten, der krächzend protestiert. Außerdem möchte sie dasLichtanlassen–alsobraucheichsowohlOhrstöpselalsauchAugenbindefürmeinenSchlaf.EndlichkannichmichganzdemRumpelnund Hüpfen des Zuges hingeben. Es ist wie in meiner Jugend, als die Züge auch in Deutschland noch so rumpelten. Wunderbar und ohne UnterbrechungschlafeichbissechsUhrmorgens,alseszudämmernbeginnt.

»Good morning«, begrüßt mich meine Abteilgenossin. Wir stellen einandernunauchvor.Amiaerzähltmir,dasssieaufdemWegnachHause, nach Sansibar sei. In Moshi war sie, weil sie sich an einem Auge operieren lassenmusste.Siebietetmiretwaszuessenan,ineinerPlastiktütehat sie Gebäck, aber ich lehne dankend ab – um diese Zeit kann ich noch nichts essen und schon gar nicht in Öl frittiertes Gebäck.

Eine Angestellte der TRC kommt vorbei und klappt die mittleren Liegensoein,dasssienunalsRückenlehnefürdieSitzbänkefungieren. Ichbittesie,mirBescheidzugeben,wennwirinKidomoleankommen, denn natürlich gibt es in diesem Zug keine Durchsagen – und selbst wenn es sie gäbe, würde ich sie kaum verstehen. Sie verspricht es mir. IchmachemirkeineSorgen,derZughältanallenHaltestellenlange,so dass ich genug Zeit haben werde, jeweils nach Schildern Ausschau zu halten und dann auszusteigen. Aber sicher ist sicher.

Ja, der Zug hält immer lange genug, dass die Fahrgäste aussteigen können, um sich die Beine zu vertreten und die Händlerinnen der Orte versuchen können, ein Geschäft zu machen: mit Gebäck, Obst oder Getränken. Für die Kinder scheint der Zug immer ein Ereignis zu sein. Sie hüpfen neben dem Zug durch die Pfützen, es hat viel geregnet und die Böden sind überschwemmt. Sie winken und freuen sich, wenn ich aus dem offenen Fenster zurückwinke.

IrgendwannhabeichLustaufKaffeeundmachemich–schwankend ob des starken Gerüttels – auf den Weg in den Speisewagen. Der ist so überfüllt, dass ich erschrocken in der Tür stehenbleibe. Ein Angestellter sieht mich dort, drängelt sich seinerseits zu mir. Er fragt mich nach meinenWünschenundwoichsitzenwürde,erwirdmirKaffeeundWasser bringen. Und Chapati – ein eierkuchengroßes, dünnes Fladenbrot aus Mehl,WasserundÖl.IchgehezurückinsAbteilundwarte.Siekommen zu dritt: Einer trägt die Thermoskanne mit heißem Wasser und die kleine Packung Instantkaffee, einer das Wasser und der Dritte einen Teller mit mehrChapatis,alsichessenkann.Amianimmtaucheines,unddiedrei Jungs(siekönnennichtälterals18sein)setzensichzuuns.Esentspinnt sicheinGesprächundichwerdeganznostalgisch:SowarenZugfahrten in meiner Jugend. Die Fahrt selbst war ein Erlebnis. Nicht, wie heute oft, ein notwendiges Übel, bei dem jeder auf seinen Laptop oder sein Smartphone schaut und bei kleinsten Komplikationen genervt ist. Das Trinken des Kaffees ist eine Herausforderung, weil der Zug so rüttelt, aber pole, pole (langsam, langsam) führe ich meinem Körper das Koffein zu und bringe schließlich die leere Tasse zurück in den Speisewagen, schwankend und mich immer wieder an den Wänden abstützend.

AneinemdernächstenStoppsdrücktmirAmiazweikleineFläschchen mit Augentropfen in die Hand, ich soll ihr aus jedem Fläschchen einen Tropfen in das operierte Auge träufeln, ohne das Auge zu berühren. Das geht tatsächlich nur, wenn der Zug steht, und ich absolviere diese Aufgabe zu ihrer Zufriedenheit. Steige dann aus und vertrete mir die Beine,bisdaslauteTutendesZugesanzeigt,dassallewiedereinsteigen sollen. Am offenen Fenster im Gang bleibe ich stehen, schaue in die Landschaft:Palmen,hinundwiederHügel,manchmalkleineDörfer,vor allem aber Weite. Jene endlose Weite, die mich in Afrika immer wieder sprachlos staunen lässt. Ich genieße sogar die Regentropfen, die mich treffen, nach der Hitze der letzten Wochen fühlt sich die Frische des Regens gut an. Hin und wieder drängt sich jemand an mir vorbei, nicht ohne mir einen Gruß zuzuwerfen.

»Jambo.«

Undichantworteinzwischenroutiniert:»Jambo.«

»Mambo?«(Wiegeht’s?)

»Poa.«(Gut.)

»Habari?«(Wiegeht’s?)

»Nsuri.«(Sehrgut.)

Wir lächeln dann beide. Tatsächlich freuen sich die Einheimischen, dassichdiesewenigenFloskelnbeherrsche.Auchwennsielachenmüssen, wenn ich auf weitere Suaheli-Sätze nur mit einer ratlosen Geste antworte. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir: 12 Uhr, ich rechne damit, dass wir demnächst Kidomole erreichen. Tatsächlich klopft es beim nächsten StoppanderTürunseresAbteils.DieAngestelltederTRCstehtdort– »Kidomole, hurry up.« In Kidomole will der Zug wohl nicht länger stehen. Also raffe ich meine Sachen schnell zusammen und eile ihr hinterher. Steige aus, schnalle den großen Rucksack auf den Rücken und den kleinen aufdieBrustundstolperenebendemZuginRichtungStraße.Esgibt hier keinen Bahnsteig, nur einen schmalen Schotterweg neben dem Zug.Es ist nicht leicht, hier entlang zu balancieren. Aus den Zugfensternwinken mir die Weiterreisenden zu oder grüßen mich mit erhobenem Daumen, der gestischen Übersetzung von »Hakuna Matata.« (»Es wird alles gutgehen.«)

Was sind schon sechs Stunden Verspätung, wenn ich dafür ein besonderes Erlebnis hatte.

ÄTHIOPIEN

BücherstattPostkarten

Juni2018

In diesem Jahr stand Äthiopien auf meinem Reiseplan: die Wiege der Menschheit,dasDachAfrikasunddaseinzigeLandaufdemschwarzen Kontinent, das niemals kolonialisiert wurde. Überhaupt war ich noch nie in Ostafrika gewesen. Im Februar also flog ich nach Addis Abeba, um nach einigen Tagen von dort aus auf eine Rundreise durch Äthiopien aufzubrechen.

Drei Tage zum Akklimatisieren waren eine gute Idee. Ich hatte das, was auf Rundreisen immer knapp bemessen ist: Zeit, einfach mal eine Stunde oder länger in einem Café zu sitzen und die Stadt auf mich wirken zu lassen. Das habe ich in Addis ausführlich getan. Neben den Schuhputzern, die tapfer immer wieder anboten, meine Latschen zu putzen, obwohl sich an denen leider überhaupt nichts putzen lässt, haben mich besonders die fliegenden Buchhändler begeistert. Mit Stapeln von vielleicht zwanzig oder dreißig Büchern auf ihren wie bei einerRäuberleiterverschränktenHändenzogensiedurchdieStraßen. BesondersgefragtschienindiesemWintereinBuchzusein,aufdemdie SilhouetteeinerhochschwangerenFrauvoreinemabendrotenHimmel steht. Dieses Buch lag meistens obenauf. Ein Heimatroman, wie ich später erfuhr. Leider kenne ich keinen einzigen Buchstaben Amharisch und hobdeshalbimmernurbedauernddieSchultern.EinigenderBuchverkäuferreichtedas,umanderswoihrGlückzuversuchen,andereboten mir dann gern noch die Neuere Äthiopische Geschichte auf Englischan. Aber wie hätte ich diese denn auf die Rundreise mitnehmen sollen, fürdieesrechtstrikteGepäckregelngab?UndbrauchteicheineNeuere Äthiopische Geschichte? Bedauerndes Kopfschütteln wurde eine meiner häufigsten Gesten. Aber ich freute mich während meiner Reise oft, wenn ich lesende Menschen sah: Schüler unter einem Baum, eine Gläubigein einer Kirche, die – vermutlich – ein Gebet las. Auch in den Cafés der Städte saßen Menschen jeden Alters und lasen. Das – aber nicht nur das – nahm mich von Anfang an für Äthiopien ein.

WasichmirvondenStraßenverkäufernjedochgewünschthätte,bekam ich leider nicht: Postkarten. Bei dieser ersten Reise bekamen wir zwar noch Postkarten, nämlich von unserem Guide, der einen Vorrat bei sich hatte.

Allerdings war es schlicht unmöglich, Briefmarken zu bekommen, denn immer, wenn wir danach fragten, war das Postamt geschlossen oder es gab in dem jeweiligen Ort gar keines. Ich flog nach Hause, ohne eine einzige Postkarte verschickt zu haben, sehr zum Bedauern meiner Freunde,diePostkartenausdenWeitenAfrikasmögen.

Im Juni flog ich zum zweiten Mal nach Äthiopien und verbrachte meine Zeit in Dire Dawa, einer der größten Städte des Landes. Hauptsächlich, um Gespräche für ein Buch zu führen, das ich schreiben will. Dass die meisten Gespräche stattfanden, während ich in einem Kreis KathkauenderMännersaß,isteineandereGeschichte,dieichvielleicht ein anderes Mal erzählen werde. Ich hatte ja gelernt, dass das mit den Briefmarken schwierig ist und kümmerte mich also gleich zu Beginn meines Aufenthaltes darum. Der Angestellte hinter dem Postschalter schobmiraufmeinAnliegendreiverschiedeneBriefmarkenbögenüber denTresenundschertesichnichtummeineentgeisterteMiene:Wenn ich auf jede Postkarte drei Briefmarken kleben musste, wo sollte ich dannnochetwashinschreiben?Ichahntenochnicht,dassdasamEnde mein kleinstes Problem werden sollte. In Dire Dawa gibt es nämlich keine Postkarten. »Was willst du«, sagte mein Gastgeber, »wir haben gerade gelernt, dass man das alles online macht. Wir machen Postkarten mit unserem Telefon und versenden sie per E-Mail.«

SeineNichteversuchtemirzuhelfen,indemsiemitmirgemeinsam zum Taiwanesen ging – dem größten Markt der Stadt für Souvenirs. Eine StundeliefsietapfermitmirdurchdieGänge.Dochüberall,wosienach Postkartenfragte,sahmansiemitleidigan,alswolltemanfragen:»Aus welchem Jahrhundert bist du denn?«

Nun muss man berücksichtigen, dass Dire Dawa für Touristen gänzlich uninteressant ist, abgesehen von einem alten Bahnhof, den die Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts dort gebaut haben und von dem aus heute noch zwei Mal pro Woche Züge fahren, nämlich einmal nach Dschibuti und einmal nach Addis Abeba. Er ist charmant, der kleine Bahnhof, weil in ihm die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Frühere Luxuswaggons lassen sich dort ebenso bewundern wie ein altes, französisch beschriftetes Stechkartensystem. Aber das ist selten einGrundfürGäste,sichnachDireDawazuverirren,wassichaucham Angebot der Straßenverkäufer bemerkbar machte. Sie hatten Bücher und manchmal Lotterielose bei sich. Mein Blick auf ihre Waren wurde dringlicher, je näher das Ende meines Aufenthalts rückte, hoffte ich doch, einer von ihnen würde vielleicht doch noch mit einer Auswahl von Postkarten vorbeikommen, während ich zum Frühstück meinen Buna ba whatatt trank (Milchkaffee, das einzige Wort Amharisch, das ich inzwischen außer »Amässegenalo« – Danke gelernt habe). Einmal konnte ich mir nicht verkneifen, einem von ihnen zuzuraunen: »Wenn du Postkarten hättest, wären wir ins Geschäft gekommen.«

Aber ich spreche – wie bereits erwähnt – kein Amharisch. Er sprach keinDeutsch.UndmeinGastgeberwarmanchmalwählerischinseiner TätigkeitalsÜbersetzer.SoistmeinRatschlagwohlunverstandenverhallt.ErwartenSievonÄthiopienreisendenalsokeinePostkarten.