Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

[Albert Schweitzer. His years in Alsace (1875–1913)] For the first time, relying on previously unused documents (sermons and lectures) and indeed previously unpublished sources (letters) in German and French, Matthieu Arnold gives a deep and detailed account of the life - mainly spent in Alsace - of Albert Schweitzer before his departure for Africa (1875-1913): his childhood in Günsbach, his education in music, philosophy and theology, his promising beginnings in the University of Strasbourg and his courageous sermons against nationalism and colonialism. This work examines in detail his decision to leave for Africa: the agonised series of events which led him to make this choice, the unreserved support given by Helene Bresslau, his lengthy medical studies, and his tortuous negotiations with the Société des Missions in Paris, all in the context of Franco-German tensions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MATTHIEU ARNOLD

Albert Schweitzer

Seine Jahre im Elsass (1875 –1913)

Aus dem Französischen übersetzt von Gerhard Philipp Wolf

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Steinbach-Stiftung Frankfurt und des Thomaskapitels Straßburg.

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2019 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtgestaltung: Formenorm · Friederike Arndt · Leipzig

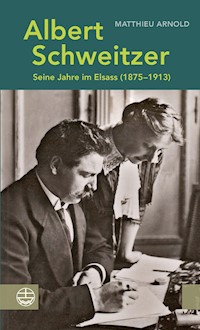

Coverbild: © Maison Albert Schweitzer Gunsbach

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-374-06105-1

www.eva-leipzig.de

Wenn ich auf meine Jugend zurückblicke,

dann bin ich bewegt bei dem Gedanken,

wie vielen Menschen ich zu danken habe

für all das, was sie für mich gewesen sind

und für all das, was sie mir gegeben haben.

Albert Schweitzer

Aus meiner Kindheit und Jugendzeit

Für die Kommission für geschichtliche

Landeskunde in Baden-Württemberg als

Zeichen des Dankes für die Erwählung

zum korrespondierenden Mitglied

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Hinführung: Der vertraute und verkannte Albert Schweitzer

Einleitung: Schweitzer – Afrikaner und Europäer

Teil I : Jahre der Ausbildung

Kapitel 1: Kindheit und Schulzeit

Kapitel 2: Studienzeit – Theologie und Philosophie

Teil II: Ein »Universalmensch«

Kapitel 3: Schweitzer als Seelsorger

Kapitel 4: Privatdozent an der Straßburger Universität und Stiftsdirektor

Kapitel 5: Der Musiker – Spezialist für Bach und Orgelbaukunst

Teil III: Die Berufung

Kapitel 6: Handeln statt Lehren – Seine Entscheidung, Missionsarzt zu werden

Kapitel 7: »Mein treuer Kamerad …« – Helene Bresslau

Kapitel 8: Medizinstudium (1905–1912)

Kapitel 9: Vorbereitungen zur Ausreise nach Afrika (1911–1913)

Epilog

Anhang

Chronologischer Überblick

Quellen – Auswahlbibliographie

Personenregister

Endnoten

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass Albert Schweitzer in Deutschland bekannter ist als in Frankreich. Nach seiner Geburt (1875) im Elsass, das damals zum Deutschen Reich gehörte, hat er seine Werke auf Deutsch verfasst – abgesehen von der Erstausgabe seines Buches J. S. Bach, le musicien poète (1905). Oft sind seine Schriften erst spät ins Französische übersetzt worden: Zwischen Wasser und Urwald (1921) im Jahr 1952 und Aus meinem Leben und Denken (1931) im Jahr 1960 in einer teilweise bereinigten Fassung. Einige seiner wichtigsten Werke sind sogar überhaupt keiner französischen Übersetzung zugeführt worden. Das trifft vor allem auf seine Dissertation über Kant (1899) oder auch auf sein herausragendes Werk Von Reimarus zu Wrede – Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1906; 2., stark vermehrte Auflage 1913) zu. Akribisch werden in Deutschland auch seine Werke aus dem Nachlass herausgegeben, und dort sind in den letzten Jahren zahlreiche beachtliche Untersuchungen und wichtige Biographien über den »großen Urwalddoktor« erschienen.

Festzustellen ist aber auch, dass diese Biographien wie die auf Französisch oder Englisch erschienenen kaum auf die Jugendzeit Schweitzers eingehen, auch nicht darüber hinaus auf seinen Lebensabschnitt, der seiner Ausreise nach Lambarene vorausging. Allzu oft begnügen sie sich mit mehr oder weniger geglückten Umschreibungen von Schweitzers autobiographischen Darstellungen. Und auch dann, wenn sie diese kritisch hinterfragen, lassen sie die Vorlesungen Schweitzers als Privatdozent unberücksichtigt, in höherem Maße sogar die überaus zahlreichen Predigten, die er vor seiner Ausreise nach Afrika gehalten hatte. Predigen war nach Schweitzers eigenen Aussagen für ihn ein existentielles Bedürfnis, und seine sorgfältig ausgearbeiteten Predigten stellen eine ungemein wichtige Quelle zum Verständnis seiner Entwicklung in der Zeit zwischen seinem Leben in Straßburg und seiner Ausreise nach Lambarene dar. Den Biographien über Schweitzer mangelt es auch an der Auswertung des beachtlichen Briefwechsels mit Helene Bresslau, seiner späteren Ehefrau und seiner wichtigsten Mitarbeiterin. Jean-Paul Sorg hat in den Jahren zwischen 2005 und 2011 diesen Briefwechsel in einer weit umfangreicheren (französischen) Edition aufbereitet als im Vergleich zu der deutschen Ausgabe von 1992. Von daher gesehen hoffe ich, dass das vorliegende Buch, das bei seiner französischen Erstausgabe im Jahre 2013 – zum Anlass der hundertjährigen Erinnerung an Albert und Helene Schweitzers Ausreise nach Lambarene – ein positives Echo erfahren hat, auch für den deutschen Leser neue Erkenntnisse bereithält.

Wie Schweitzer bin auch ich Elsässer, und wie er habe ich den Vorzug, mich sowohl im französischen wie im deutschen Kulturkreis zu bewegen, wie dies ja ein Charakteristikum für meine elsässische Heimat ist. Dieser doppelte Kulturkreis hat mir die Möglichkeit gegeben, ausführlich sowohl die französischen wie deutschen Quellen aus dem Zentralarchiv Albert Schweitzer (Günsbach) und im Departement-Archiv des Unter-Elsass zu studieren, darüber hinaus die Schweitzer betreffenden Akten, die an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Straßburg, bei der Evangelischen Kirche Augsburgischer Konfession in Elsass-Lothringen (ECAAL) oder in der Bibliothek des protestantischen Missionsdienstes (Paris) archiviert sind. Dank dieser anspruchsvollen Zwiesprache mit den gedruckten wie handschriftlichen Quellen denke ich, dass mir der Nachweis gelungen ist, wie inhaltsreich Schweitzers »Jahre im Elsass« gewesen sind – ein Zeitraum, in dem er ein glänzender Organist und ein ungewöhnlicher Theologe war, bevor er zu dem bekannten großen Doktor geworden ist. Bis er den größten Teil seiner Lebenszeit den kranken Afrikanern widmete, war er auch ein hingebungsvoller Seelsorger und Dozent für seine Gemeindemitglieder und Studenten in Straßburg.

Mein großer Dank gilt Herrn Gerhard Philipp Wolf (Pegnitz), der bei diesem Werk erneut seine Fähigkeiten als Übersetzer unter Beweis gestellt hat. Wie er seit 40 Jahren französische kirchengeschichtliche Werke und Beiträge in Deutschland bekannt macht, so bemühe ich mich seit 25 Jahren, mit Übersetzungen Werke und Aufsätze meiner deutschen Kollegen in Frankreich zugänglich zu machen. So freue ich mich insbesondere, dass nun dank des großen Sachverstandes von Herrn Wolf als Historiker und Theologe eines meiner Bücher – sogar eines, an dem mir am meisten liegt – in Deutschland gelesen werden kann.

Für die vorliegende Ausgabe habe ich die wichtigsten Neuerscheinungen seit 2013 berücksichtigt, wenn diese auch, mit Ausnahme der beachtlichen Forschungen von Othon Printz über die Entstehungsphasen der Erinnerungen aus meiner Kindheit, keineswegs die Ergebnisse meines Buches verändert haben. Außerdem habe ich die für deutsche Leser uninteressanten Anmerkungen entfernt und einige andere hinzugefügt.

Ich freue mich, dass dieses Buch bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig erscheint, mit der ich schon zusammengearbeitet habe und deren Veröffentlichungen ich sehr schätze. Ich danke Frau Annette Weidhas für das Vertrauen, das sie mir im Verlauf des Publikationsprozesses dieses Buches entgegengebracht hat, dann Frau Sina Dietl und Herrn Stefan Selbmann für ihre Mithilfe während des Druckverfahrens. Schließlich ist es mir ein Anliegen, meinen Dank gegenüber der Erwin-von-Steinbach-Stiftung (Frankfurt a. M.) und dem St.-Thomas-Kapitel (Strasbourg) für ihre finanzielle Unterstützung dieses Buches abzustatten.

Matthieu Arnold

(Strasbourg/Weihnachten 2018)

ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS

An der Universitätsbibliothek Bayreuth erfuhr ich kompetente und rasche Hilfe bei der Besorgung spezieller Forschungsliteratur, namentlich von Frau Franziska Göde mit ihrem Team. Eingehende Beratung zum Kapitel über Schweitzers Medizinstudium ließ mir freundlicherweise Herr Dr. med. Friedrich Söll (Bayreuth) zuteil werden, bei Fragen zu Schweitzers Bachverständnis beriet mich mein Freund Dr. phil. Kurt Süß (Erlangen), und mein Freund Dr. theol. Dietrich Blaufuß (Erlangen) half mir in bewährter Weise bei diffizilen »Rechercheübungen« am Computer. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank!

Gerhard Philipp Wolf

HINFÜHRUNG

Der vertraute und verkannte Albert Schweitzer

Meine erste Begegnung mit Albert Schweitzer ergab sich über das Sammeln von Briefmarken (die Philatelie). Ich war 10 Jahre alt, als 1975 die 100-jährige Wiederkehr seines Geburtstages gefeiert wurde. Meine Eltern schenkten mir damals einen »Ersttags-Brief« mit dem Porträt des »großen Doktors« von Lambarene, diesen stattlichen älteren Herrn mit Schnurrbart und weißen Haaren. Dann half mir die Lektüre eines Comicheftes über Schweitzer, meine ersten Eindrücke zu vertiefen.

Erst mit Beginn meines acht Jahre später aufgenommenen Studiums der evangelischen Theologie in Straßburg wurde mir in den Vorlesungen von Etienne Trocmé (1924–2002) und über die Lektüre seiner Werke die Bedeutung Schweitzers als Exeget des Neuen Testaments bewusst. Außerdem verdanke ich Gabriel Vahanian (1927–2012) den Zugang zu dem Erkenntnisreichtum seines ethischen Denkens, während mir Marc Philonenko (*1930) die Ästhetik seiner Schriften über den Apostel Paulus erschloss. So trat an die Stelle der Begeisterung des Schülers und dann des Jugendlichen für den nach Afrika aufgebrochenen Arzt das Interesse für das Denken Schweitzers als Theologe und Philosoph.

Meine ersten, von Marc Lienhard (*1935) betreuten kirchengeschichtlichen Arbeiten, die sich mit der Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Straßburg beschäftigten, brachten dann auch einen erneuten Kontakt mit Schweitzer mit sich. Zum gleichen Zeitpunkt erzählte mir Oscar Cullmann (1902–1999), der zweite große evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts aus dem Elsass, nicht nur einmal, wie Schweitzers zweite Reise nach Lambarene verlief: Im Jahre 1924 wohnte Cullmann im Straßburger Thomas-Stift und half mit anderen Studenten bei den Vorbereitungen zu dieser Reise, indem sie das gespendete und gesammelte Material in unzählige Kisten verstauten. Dank der im Jahre 1995 erschienenen, von Jean-Paul Sorg besorgten Anthologie konnte ich mir einen fast vollständigen Überblick zu Schweitzers Werk verschaffen, wobei allerdings sein seelsorgerliches Wirken noch völlig unbekannt blieb.

Im Jahre 1997 habe ich den Ruf an die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Straßburg erhalten und ging nach einigen Jahren regelmäßig auf Schweitzer in meinen Vorlesungen zur Geschichte des Christentums ein. Schweitzer als Prediger rückte mit der Edition neuer Quellen (2001) immer stärker ins Blickfeld. Bereits beim ersten Lesen erkannte ich den Wert seiner einfachen wie tiefgründigen Predigten, denen jedes übertriebene Pathos abging, die aber überreich an christlicher Erkenntnis und geistlichem Zuspruch waren. Ab 2005 konnte ich unmittelbar den Fortgang der umfangreichen Edition von Schweitzers Briefwechsel mit Helene Bresslau, seiner späteren Ehefrau, verfolgen. Aus der Lektüre dieser in die Hunderte gehenden Predigten und Briefe, denen ich mehrere Aufsätze widmete, gewann ich die Überzeugung, dass eine Biographie über Schweitzer diese außerordentlich wertvollen Quellen nicht mehr übergehen kann, auch wenn ihre Auswertung eine immense Arbeit darstellte.

So hat mich der christliche Denker Albert Schweitzer nach dem Reformator Martin Luther (1483–1546) die letzten zwanzig Jahre am meisten beschäftigt. Schweitzer ist vier Jahrhunderte nach dem Reformator geboren und steht uns als Zeitgenosse mit seiner geistigen Universalität verständlicherweise näher als Luther. Und doch lassen sich Beziehungen zwischen ihm und dem Begründer des Protestantismus herstellen: ihre jeweilige Biographie zeigt zwei unabhängige Männer, die sich von oft materialistischen Urteilen und Wertvorstellungen ihrer Zeitgenossen gelöst haben, weil sie in Jesus Christus ihren alleinigen Herrn erkannt haben. In ihrem Denken wurde ihnen von Jesus Christus ein Auftrag zuteil, und nur er allein hat ihr Handeln bestimmt.

Mit dem vorliegenden, die Jahre 1875 bis 1913 umfassenden Buch verfolge ich die Absicht, weniger bekannte Facetten Schweitzers im Hintergrund des Porträts eines willensstarken älteren Herrn aufzudecken: das zurückhaltende Kind, den eher als Sonderling geltenden jungen Mann, dessen »bester Freund« eine … Freundin war, und der seine Nächte am Schreibtisch verbrachte. Ich will ins Gedächtnis rufen, dass der »große Doktor« vor allem Pfarrer, Universitätsdozent und Musiker gewesen ist, bevor er Mediziner wurde. Das intensive Quellenstudium hat mich zur Überzeugung gebracht, dass dieser geschätzte Seelsorger, glänzende Theologe und gefragte Konzertorganist nicht unbedingt Straßburg im Frühjahr 1913 verlassen musste. Es taten sich nämlich für ihn andere Berufsfelder auf. Für mich war es wichtig, gerade diese äußerst faszinierende Zeitspanne näher zu erhellen, weil sich darin Schweitzers Jahre des Suchens, Fragens, ja sogar des Zweifelns über seinen beruflichen Lebensweg spiegeln. In diesen an Perspektiven und Möglichkeiten so reichen Jahren stellten sich auch seine ersten Erfolge ein: in der »Kunst« (Musik) und der »Wissenschaft« (Philosophie und Theologie). Last but not least begann damals seine Freundschaft mit Helene Bresslau, die sich dann zu einer Liebesbeziehung entfaltete.

Ergriffenheit und Bewunderung hat sich beim Schreiben dieses Buches zuweilen bei mir eingestellt. Mich ergriff dieser junge Mann, der mit Herannahen seines 30. Lebensjahres immer fieberhafter den Weg suchte, mit dem er Jesus in einem »rein menschlichen« Werk dienen könne. Ergriffen war ich auch von der beständigen Zuversicht Helene Bresslaus, die viel früher als ihr »Béry« von ihrem gemeinsamen Lebensweg überzeugt war. Bewundert habe ich die zupackenden Predigten des jungen Vikars, der ein starkes Mitgefühl für die Leiden der Afrikaner entwickelte und die verheerenden Schäden des Nationalismus beim Namen nannte. Bewundert habe ich zudem seine brillanten wissenschaftlichen Schriften, seine tiefen persönlichen Beziehungen zu seinen Gemeindemitgliedern und zu seinen Studenten. Nicht zuletzt hat mich seine Schaffenskraft und seine Entschlossenheit beeindruckt, trotz vielfältiger und verschiedenartigster Hindernisse, die sich ihm entgegenstellten, den Aufbruch nach Afrika zu wagen.

Wenn auch meine Ergriffenheit und Bewunderung gewiss an manchen Stellen des nachfolgenden Textes aufscheinen, so meine ich doch, dass mich die kritische, ohne jedes Vorverständnis auskommende Auswertung der gedruckten wie ungedruckten Quellen davor bewahrt hat, in hagiographische Verehrung zu verfallen. An keiner Stelle habe ich mich bewusst von der Verpflichtung des Historikers entfernt, die für mich darin besteht, zu verstehen und verständlich zu machen. Mit Blick auf die gebotene Beschränkung des Umfangs dieses Buches, das ein breiteres Lesepublikum erreichen will, musste ich eine Auswahl aus dem immensen Schrifttum Schweitzers treffen. Der Leser soll vor allem Bekanntschaft machen mit den von mir zitierten Texten. So kann er meine oft überraschenden Schlussfolgerungen nachvollziehen und sich auch mit Schweitzers jederzeit anregendem und in vieler Hinsicht so aktuellem Werk vertraut machen.

Dass ich in vorliegendem Buch auf viele unveröffentlichte Quellen zurückgreifen konnte, verdanke ich vor allem der Mithilfe, die mir im Zentralarchiv Albert Schweitzer (Günsbach) zuteil geworden ist: Damien Mougin, Vorsitzender des Französischen Freundeskreises Albert Schweitzer (AFAAS), und Nicolas Guhring, dann Christoph Wyss, Präsident der Internationalen Vereinigung des Werks von Dr. Schweitzer in Lambarene (AISL), Romain Collot (Archivleiter), dann Jenny Litzelmann, Direktorin des Schweitzer-Hauses und Pascale Kientz. Sie alle haben mir bereitwillig und wiederholt ihre Zeit in Günsbach geopfert. In Paris haben mir Claire-Lise Lombard und Jeanne Blanche als Mitarbeiterinnen in der Bibliothek der Missionsgesellschaft Zugang zum Briefwechsel zwischen Schweitzer und der Pariser Mission gewährt. Dem Generalsekretär der UEPAL (Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine/ Union der protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen) ist zu verdanken, dass ich den Pfarrakt von Schweitzer (Archiv der Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Elsass und Lothringen) einsehen konnte. Überaus freundliche Aufnahme erfuhr ich in der protestantischen Mediathek, im Departement-Archiv des Unterelsass (Bas-Rhin) und in der National- und Universitätsbibliothek (BNU, Strasbourg), vor allem von Laura Blasutto, Noémie Mérieau und Madeleine Zeller. An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Straßburg hat mir Dekan Rémi Gounelle erlaubt, die Protokollniederschriften zu den Sitzungen des Fakultätsrates einzusehen. Die Forschungsgruppe der protestantischen Theologie unter der Leitung meines Kollegen Christian Grappe hat mehrmals die Finanzierung meiner Reisen nach Günsbach und Paris übernommen.

Corine Defrance, Forschungsdirektorin am CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) und Spezialistin für Geschichte der Gegenwart, sowie René Heyer, Prof. an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Straßburg, haben es sich nicht nehmen lassen, mein Manuskript vollständig durchzulesen und haben mir wertvolle Hinweise gegeben. Benoît Wirrmann (BNU) und Jonathan Nubel haben meine Kenntnisse über Schweitzer als Biographen Bachs dankenswerterweise vertieft. Wertvolle Hinweise verdanke ich zudem Honorardekan Marc Lienhard, Christian Wolff, dem ehemaligen Konservator am Departement-Archiv des Unterelsass, sowie den Pfarrern Pierre Michel und Gustave Koch. Mein Vater, Dr. Pierre Arnold, hat mir als ehemaliger Abteilungsleiter der Kardiologie am Krankenhaus Pasteur (in Colmar) die große Freude bereitet, das Kapitel über Schweitzers Medizinstudium kritisch zu lesen. Der in der Schweitzer-Forschung bekannte Jean-Paul Sorg hat freundlicherweise die Seiten überprüft, die sich auf Schweitzers Kindheit beziehen. Außerdem hat mir Honorardekan Marc Philonenko die Ehre erwiesen, einige Stellen des Buches mit seinem Kennerblick durchzulesen. Meine Frau Anne-Christine, geb. Pfalzgraf, hat mich beim Abfassen dieser Biographie immer wieder ermutigt. Allen sei hier herzlich gedankt!

M. A.

EINLEITUNG

Schweitzer – Afrikaner und Europäer

Albert Schweitzer hat mit seiner Frau Helene das vertraute Pfarrhaus von Günsbach im Elsass am 21. März 1913 verlassen. Fünf Tage später gingen sie in Bordeaux an Bord, und am 16. April erreichte das Ehepaar Lambarene in Französisch-Kongo, dem jetzigen Gabun.

Die Biographie Schweitzers (1875–1965) lässt sich in eine Zeit vor und eine Zeit nach Lambarene einteilen. Alle Biographen stimmen nämlich darin überein, dass das Jahr 1913 die wichtigste Zäsur im Leben des Elsässers darstellt. Hier hört der Konsens aber schon auf. Zur Diskussion steht vor allem eine Frage: In welcher Beziehung stehen diese beiden Lebensabschnitte zueinander? Anders formuliert: Besteht zwischen Schweitzers Lebensabschnitt in Europa (1875–1913) und den späteren Jahrzehnten, in denen er sich hauptsächlich in Afrika aufgehalten hat, ein Bruch oder Kontinuität?

Mit seinen autobiographischen, flüssig geschriebenen Schriften, die einen großen Erfolg erzielten, hat Schweitzer darauf selbst eine Antwort gegeben. In den Erinnerungen an meine Kindheit (1924) hat sich Schweitzer darum bemüht, die Verwurzelung seiner im Erwachsenenalter getroffenen Entscheidungen in seiner Kindheit und Jugendzeit herauszustellen. In Mein Leben und Denken (1931) beschreibt er die Entscheidung für ein humanitäres Werk im Kongo (Herbst 1904) als eine plötzliche Wende. Lange Zeit haben Schweitzers Biographen seine Darstellung einfach übernommen – und dabei noch vereinfacht. So soll sich bei Schweitzer eine lineare Entwicklung von der Kindheit bis zu seiner Entscheidung für Afrika ergeben haben, ja sogar bis zur »Entdeckung« des Begriffs »Ehrfurcht vor dem Leben«, die er selbst für das Jahr 1915 angibt. Nachdem ihn sein Vater bereits in frühester Kindheit für die Mission interessiert hatte, habe Schweitzer mit seiner Entscheidung im 30. Lebensjahr für das Medizinstudium zur Linderung der Leiden unter den Afrikanern nur ein Versprechen eingelöst, das er neun Jahre vorher (im Frühjahr 1896) gegeben habe.

In jüngster Zeit ist diese Sichtweise in mehreren deutschen Biographien kategorisch bestritten worden.1 Und dies nicht ohne Grund. Beim Vergleich der Autobiographien Schweitzers mit anderen Quellen hat sich ergeben, dass seine Entwicklung weit komplexer gewesen ist, als er erkennen ließ. Andererseits ist Schweitzer mit ungerechtfertigter Kritik konfrontiert worden. So habe er seine Lebensgeschichte als »Erfolgsstory« harmonisiert und dabei seine Misserfolge übergangen. Er habe sein ganzes Leben wie aus einem Guss präsentiert, das von seiner Kindheit an bis zur Überreichung des Friedensnobelpreises (im Jahre 1953) auf dem Prinzip der »Ehrfurcht vor dem Leben« basiert haben soll. Schlimmer noch: man wirft ihm vor, er habe seinen Aufbruch nach Afrika als ein freiwillig auf sich genommenes Opfer stilisiert – als Verzicht auf eine glänzende akademische Laufbahn, obwohl er ganz genau wusste, dass ihm eine Karriere an der Universität verbaut war. Allein schon die Lektüre von Aus meinem Leben und Denken, wo Schweitzer dem Leser die Höhen und Tiefen seines Lebens offenbart, zeigt die Haltlosigkeit dieser These.

Angesichts dieser beiden unvereinbaren Positionen kommt dem Historiker die Verpflichtung zu, die Quellen erneut zu befragen. Er hat dabei den Vorteil, dass neben Schweitzers Predigten und seinem Briefwechsel mit Helene Bresslau auch seine in Straßburg gehaltenen Vorlesungen und der Briefwechsel mit zahlreichen Persönlichkeiten als Edition vorliegen. Meine eigenen Schlussfolgerungen beruhen auf dem Studium dieser gedruckten Quellen und der Auswertung zahlreicher Dokumente aus dem Zentralarchiv Albert Schweitzer im oberelsässischen Günsbach (Münstertal), in Straßburg aus dem Universitätsarchiv, dem Departement-Archiv des Unter-Elsass (Bas-Rhin) und dem Archiv der Kirche Augsburgischen Bekenntnisses von Elsass-Lothringen (EPCAAL) sowie aus dem Archiv der Missionsgesellschaft in Paris. Meine Forschungsergebnisse sind hier zusammengefasst für den Leser zugänglich gemacht.

Seit seiner Kindheit hatte Schweitzer ein Mitgefühl für den leidenden Menschen wie für das leidende Tier. Den Jugendlichen hat die Gestalt Jesu so tief beeindruckt, dass er sich seitdem zum Ziel gesetzt hat, ihm zu dienen. Auch wenn er sich seit Langem für Mission interessierte – Sühne für die Verbrechen des Kolonialismus und Bildungsprogramme –, so war dieser Dienst in seinem Denken nicht unbedingt auf ein Wirken als Mediziner in Afrika ausgerichtet, weil Schweitzer zunächst sein humanitäres Engagement mit seinen beruflichen Aktivitäten in Straßburg zu vereinbaren suchte. Die Entscheidung für den »Kongo« und das Medizinstudium war das Ergebnis eines langen und beschwerlichen Weges, nachdem sich andere Pläne zerschlagen hatten. Für Schweitzer als begabten Musiker, geschätzten Seelsorger und herausragenden Universitätsdozenten bedeutete der Entschluss für eine risikoreiche Lebensform fernab seiner elsässischen Wurzeln ein von ihm erbrachtes Opfer. Als Beweis dafür lässt sich anführen, dass sein Entschluss bei den meisten seiner Zeitgenossen, einschließlich seiner engsten Familienangehörigen, auf Unverständnis stieß. Nur Helene hielt bedingungslos zu ihm.

Der Aufbau des vorliegenden Buches ist folgender:

Der erste, chronologische Teil behandelt Schweitzers Kindheit im Kontext eines vom theologischen Liberalismus geprägten Pfarrhauses (Kap. 1), dann seine musikalische, philosophische und theologische Ausbildung (Kap. 2).

Der zweite, eher thematisch ausgerichtete Teil widmet sich den verschiedenen Facetten des »Universalmenschen« Schweitzer: Der Pfarrer wird deswegen breiter behandelt, weil Schweitzer in dieser Funktion bis in die neuesten Biographien hinein vernachlässigt worden ist (Kap. 3). Dann folgt in Kap. 4 der Universitätsdozent mit seinen Vorlesungen und Veröffentlichungen sowie die Präsentation des Stiftsdirektors. Das 5. Kap. gilt dem Spezialisten für Orgelmusik und Orgelbau in Theorie und Praxis.

Der dritte und letzte Teil verfolgt Schweitzers Suchen nach einem »Weg« in der Nachfolge Jesu und den verschiedenen Umwegen, bevor sich mit der Entscheidung zum Missionsarzt und den entsprechenden Reaktionen darauf seine Antwort auf den Missionsruf herauskristallisierte (Kap. 6). Die Bedeutung von Helene Bresslau bei diesem Berufungsprozess wie auf dem weiteren Lebensweg Schweitzers beleuchtet Kap. 7. Auf sein Medizinstudium von den propädeutischen Semestern bis zur Dissertation geht das 8. Kapitel ein. Das abschließende 9. Kap. beleuchtet näher die letzten Vorbereitungen und die Abreise nach Lambarene sowie die zahlreichen zu überwindenden Hindernisse.

In allen Kapiteln dieses Buches war ich darauf bedacht, Schweitzer auf dem historisch-politischen Hintergrund des Reichslandes Elsass-Lothringen (1871–1918) verständlich zu machen. Damit sind die elsässischen Gebiete und der Teil Lothringens (das lothringische Moselgebiet) gemeint, die nach der französischen Niederlage von 1870 dem Deutschen Reich eingegliedert worden sind. Eine Reihe neuerer Studien haben dazu unsere Kenntnisse erweitert. Mit dieser Perspektive habe ich vermieden, ihn »aus unserer Zeit zu verbannen, damit er für immer in seine Zeit zurückkehrt«, um seine eigenen Worte im Hinblick auf das Leben Jesu aufzunehmen. Ich meine im Gegenteil gezeigt zu haben, dass dieser Mann Schweitzer, der vor gut hundert Jahren nach Afrika aufgebrochen ist, um seinen Schwestern und Brüdern auf humanitäre Weise zu helfen, mit seinen Worten und Taten, seinen Überzeugungen wie seinen Zweifeln, auch heute noch Frauen wie Männer ansprechen kann.

TEIL I:

JAHRE DER AUSBILDUNG

Kapitel 1: Kindheit und Schulzeit

Im Hinblick auf Schweitzers Kindheit begnügen sich die Biographen meistens damit, die Passagen aus seinen Erinnerungen an meine Kindheit (von 1924) wiederzugeben. Für diesen Lebensabschnitt fehlen nämlich fast gänzlich schriftliche Zeugnisse und – abgesehen von Fotografien – private Unterlagen, die während des Ersten Weltkrieges verloren gegangen sind. In der Tat stellen diese Erinnerungen für den Historiker eine bevorzugte Quelle dar. Er hat aber allerdings zu berücksichtigen, dass Schweitzer hier seine Jugend für den Leser so aufbereitet, dass er sein gesamtes Denken in den Erfahrungen seiner Kindheit und Jugendzeit verwurzelt erkennt. Im Übrigen enthalten die Predigten Schweitzers und sein Briefwechsel mit Helene Bresslau, seiner zukünftigen Ehefrau, einige bisher noch nicht ausgewertete autobiographische Notizen.

Kindheit auf dem Lande

Albert Louis Schweitzer kam am 14. Januar 1875 in Kaysersberg, einem Winzerort im Oberelsass, als Sohn von Louis Théophile Schweitzer (1846–1925) und Adèle, geb. Schillinger (1841–1916) zur Welt. Als er sechs Monate alt war, zog die Familie nach Günsbach, einem kleinen Dorf etwa 10 km westlich von Colmar, ganz in die Nähe von Münster. Dieses kleine Dorf in einem fruchtbaren Tal prägte Schweitzer in all seinen Lebensjahren vor Lambarene, auch noch danach, selbst wenn er schon als Kind Günsbach wegen seiner Schulausbildung verlassen musste. Ob er nun in Mülhausen, Straßburg, Paris oder Berlin lebte, er blieb in Günsbach verwurzelt, wo sein Vater fünfzig Jahre lang Pfarrer gewesen ist. In der Tat hat neben der geographischen Heimat das typische Milieu eines Pfarrhauses des 19. Jahrhunderts, in das er hineingeboren wurde, auf Schweitzer starken Einfluss ausgeübt. Auch seinen genealogischen Wurzeln verdankt er viel: eine ganze Reihe kulturbeflissener Lehrer und Pfarrer, die sich in der Verbindung von Glaube und Vernunft durch Aufgeschlossenheit und kritisches Denken ausgezeichnet haben, eine ganze Abfolge von Männern und Frauen, die in ihrer elsässischen Heimat verankert waren. Einige unter ihnen haben musikalische Talente entwickelt.

Nach Robert Minder und Marie-Paule Stintzi taucht der früheste Vorfahre Schweitzers in den Pfarrmatrikeln erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf. Es handelt sich um Johann David Schweitzer, der 1718 im Alter von 45 Jahren als Lehrer in dem badischen, damals zu Straßburg gehörenden Ort Altenheim gestorben ist. Schweitzer soll mehrfach die helvetischen Ursprünge seiner Familie erwähnt haben, die um 1650 ins Elsass gekommen sein soll. Der Familienname »Schwyzer« (oder »Schweizer«, »Schweytzer«) ist relativ häufig im Kanton Toggenburg anzutreffen, in dem während einer ersten Flüchtlingswelle zahlreiche Protestanten aus dem katholisch gebliebenen Kanton Schwyz Zuflucht gefunden haben.2

Trotz dieser Familientradition sind die helvetischen Wurzeln Schweitzers nicht gesichert. Nach dem Ausstellungskatalog Albert Schweitzer 1875–1975, an dem sein Neffe Gustav Woytt mitgewirkt hat, war Johann Niklas Schweitzer, Sohn eines Fährmanns in Frankfurt am Main, der erste Vorfahre Schweitzers, der sich im Elsass niedergelassen hat. Die Forschungen von Christian Wolff haben keinen früheren Vorfahren als Johann Schweitzer ergeben. Johann Niklas war Pfarrer in Kork (bei Kehl), dann in Westhoffen und Straßburg, wo er 1675 starb.3 Der im Zentralarchiv von Günsbach vorhandene Stammbaum beginnt mit Jean-Jacques Schweitzer (1713–1785), dem Ururgroßvater von Albert, der in Altenheim geboren wurde und Lehrer in Boofzheim gewesen ist. In diesem Stammbaum lassen sich neben Pfarrern ein Großteil an Lehrern und Lehrerinnen ausmachen: acht Kinder des Urgroßvaters von Schweitzer, Johann Christian (1790–1851), und die vier Generationen vor Louis Théophile, Schweitzers Vater. Auf dem Lande haben die Lehrer oft das Organistenamt übernommen.

Philipp Christian (1817–1899), Sohn von Johann Christian, ist der einzige Großvater, den Schweitzer kannte. Er war Lehrer in Pfaffenhoffen (Nordelsass), eröffnete dann einen Lebensmittelladen und war dort von 1875 bis 1886 Bürgermeister. Als überzeugter Republikaner hatte er Napoleon III. den Eid verweigert. Philipp Christian hat ein handschriftliches Tagebuch hinterlassen, mit bissigen Kommentaren zur Revolution von 1848 und zum Krieg von 1870. Seine Ehefrau Marie-Louise Gerst entstammte einer der ältesten Bürgerfamilien von Pfaffenhoffen.

Außer Louis Théophile, dem dritten Sohn und Vater von Albert Schweitzer, hatte das Ehepaar noch vier weitere Kinder. Als ältester Sohn war Auguste (1843-1940) ein sehr erfolgreicher Handelsmann. Ab 1868 verpflichtete ihn der Exporteur Théodore Harth in Paris. Vier Jahre später wurde er Geschäftspartner der Firma Harth & Cie, deren wichtigste Lagerhallen sich in Lima befanden. Auguste Schweitzer heiratete Mathilde Hertlé (1853–1902), die denkwürdige Tante Mathilde, von der noch die Rede sein wird.4 Der für seinen lockeren Lebenswandel bekannte Charles (1844–1935) und zweitälteste Sohn von Louis Schweitzer war Gymnasiallehrer für das Fach Deutsch. Er unterrichtete hauptsächlich in Lyon, später am Pariser Gymnasium Janson de Sailly. Mit der Einführung der »direkten Methode« leistete er seinen Beitrag zur Reform des Unterrichts in den modernen Sprachen. Jean-Paul Sartre, sein Enkel, der folglich zur Verwandtschaft von Albert Schweitzer gehörte, schreibt über diesen Großvater in seinem Buch Die Wörter (von 1964). Allerdings erfährt man in diesen bissigen Bemerkungen mehr über den Autor als über seinen Vorfahren. Zur Familie gehörten außerdem die beiden Töchter Caroline (1849–1929) und Louise (1850–1932).

Charles Schweitzer soll eines Tages zu seinen Brüdern gesagt haben: »Auguste [ist] der reiche, Du, Louis, bist der fromme und ich bin der gescheite«.5 Nun war aber Louis Théophile nicht nur fromm. Albert hatte das Glück, in ihm einen gebildeten Vater zu haben. Er studierte an der (damals französischen) Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Straßburg, an der er Vorlesungen berühmter Professoren wie Edouard Reuss, Timothée Colani und Jean-Frédéric Bruch hörte. Seine Examensarbeit, die heute einer Masterarbeit entspricht, handelte über Johannes Mathesius als Prediger im Erzgebirge (28. Juli 1871). Johannes Mathesius (1504–1565) war einer der Tischgenossen Luthers und hatte dessen Tischreden gesammelt. Nach der Annexion des Elsass durch Deutschland am 9. Juni 1871 infolge der Niederlage von 1870, blieb Louis Théophile im Elsass, im Gegensatz zu seinen Brüdern, die sich für Frankreich entschieden. Er war von 1869 bis 1871 Vikar in Birlenbach (Nordelsass), dann in Mühlbach bei Münster (1871–1872), wo er im Mai 1872 nach einer in der Pfarrerschaft weit verbreiteten Gepflogenheit Adèle Schillinger, die Tochter des Ortspfarrers, heiratete. Der 1801 geborene Jean-Jacques Schillinger entstammt einer Familie, die aus dem Württembergischen ins Elsass auswanderte, und hat seine gesamte Amtszeit als Pfarrer in Mühlbach abgeleistet (1829–1872). Obwohl Albert Schweitzer seinen Großvater mütterlicherseits nie kennengelernt hatte, erzählte er von ihm amüsante Episoden, die noch lange nach Schillingers Tod (am 21. Februar 1872) im Münstertal zirkulierten. Er war nicht nur für seine Schlagfertigkeit bekannt, sondern zeichnete sich auch durch seine Begeisterung für das Orgelspiel und die Naturwissenschaften aus.

Nachdem Louis Schweitzer drei volle Jahre Pfarrverwalter in Kaysersberg, einer Diasporastelle mit einer weitverzweigten lutherischen Gemeinde gewesen ist, bezog er 1875 die Pfarrstelle in Günsbach, die er bis zu seinem Tod innehaben sollte. Um 1850 hatte Günsbach etwa 1000 Einwohner, die zu 75% Protestanten waren. Der Pfarrer war auch fassionsmäßig zuständig für das Nachbardorf Griesbach-au-Val mit ungefähr 450 Evangelischen.6 Von 1913 bis 1925 war Louis Schweitzer sogar Präsident des Konsistoriums von Münster. Als begnadeter Erzähler veröffentlichte er fast jährlich zwischen 1895 und 1909 Geschichten über das bäuerliche Leben im Elsass – vornehmlich aus dem Münstertal – im Elsass-lothringischen Familienkalender,7 die dann 1910 in einem Sammelband als Elsässische Dorfgeschichten publiziert worden sind. Schon 1893 hatte Louis Schweitzer Eine Predigt ohne Worte veröffentlicht, die dem Leben in der Liebe galt. In dieser Geschichte sagt eine der Hauptgestalten: »Wir wollen nicht mehr über Glaubensfragen streiten […] denn wir würden wohl kaum dahin kommen, uns zu verständigen. Lasst uns daher darum bemühen, dem Herrn in Liebe und Demut zu dienen.«8

Mehrere Biographen unterstellen Louis Schweitzer – ohne einen Nachweis dafür zu haben – eine reservierte Haltung gegenüber den Altdeutschen, die sich nach 1870 im Elsass niedergelassen haben.9 Dagegen spricht, dass Louis Schweitzer mit Richard Haas befreundet war, einem gebürtigen Deutschen, als dieser Landrichter in Kaysersberg war. Und Jahre später begrüßte er vorbehaltlos Helene Bresslau, als sie in das Leben seines Sohnes trat. Nach Suzanne Oswald hat Schweitzer von seinem Vater den Charakter als »Günsbacher und Weltbürger« geerbt, der jede Form von Nationalismus weit hinter sich gelassen hat. So hielten ihn die Deutschen während des Ersten Weltkrieges für einen »Franzosenkopf« und die Franzosen für einen »boche«, weil er pauschale wie einseitige Urteile nicht gelten ließ.10

Andererseits nimmt Nils Oermann zu Recht an, dass der Bildungsgrad von Louis Schweitzer den eines einfachen Dorfpfarrers weit übertraf.11 Dies beweist schon seine Bibliothek, die mit einigen Hunderten Bänden in Günsbach erhalten geblieben ist. Dort steht Anselm von Canterburys Cur deus homo neben mehreren Schriften von Alexandre Vinet, einem berühmten Prediger des 19. Jahrhunderts. Außer Predigtsammlungen deutscher wie französischer Autoren sowie homiletischen Schriften finden sich dort dogmatische Werke wie Bände zur elsässischen Geschichte und zur Geschichte der Reformation, literarische und philosophische Titel. Louis Schweitzer war wie die Mehrheit der elsässischen Pfarrerschaft seiner Zeit Vertreter des theologischen Liberalismus. Bibel wie Dogmen unterzog er einer kritischen Prüfung, ohne Glaube und Vernunft gegeneinander auszuspielen. Auch berücksichtigte er die Fragen, die der Bildungsbürger an die Religion stellte. Er hat dazu beigetragen, seinem Sohn das kritische Denken zu vermitteln, das sich bereits in den Jahren des Religionsunterrichts in der Schule und dann im Konfirmandenunterricht offenbarte.

Abb. 1, 2: Die Eltern von Albert Schweitzer: Der gebildete Pfarrer Louis Théophile beeinflusste seinen Sohn durch seinen theologischen Liberalismus und sein Interesse für die Mission. Adèle Schillinger heiratete 1872 als Pfarrerstochter Louis Schweitzer. Nach Albert hat er ihre Reserviertheit wie ihre Leidenschaftlichkeit geerbt, © Maison Albert Schweitzer Günsbach.

Albert war das zweite von fünf Geschwistern: Louise wurde 1873 geboren, Adèle 1876, Marguerite 1877 und Paul 188212 (er heiratete Emma Münch, die Schwester der Musiker Fritz und Charles Münch). Seine ältere Schwester Louise, »die zierlichste der drei Schwestern«, die Mutter von Suzanne Oswald, scheint seine Lieblingsschwester und Vertraute gewesen zu sein. Enge Beziehungen zwischen den Geschwistern hielten über die Kindheit hinaus an. So zog Schweitzer, der seit Sommer 1899 am Alten Fischmarkt 36 in Straßburg gewohnt hatte, mit seinem Bruder Paul und seiner Schwester Adèle, die kurz vorher ihren Mann verloren hatte, in die Regenbogengasse (rue Arc-en-ciel) 15. Nach der Wiederverheiratung Adèles lebten die beiden Brüder in der Geiler-Gasse 20b, bevor Schweitzer im Herbst 1903 ins Thomas-Stift als Direktor zurückkehrte. Später (1911) gab Schweitzer seinen Neffen, den Söhnen von Louise Ehretsmann, Unterricht, vor allem in Latein.13

In Günsbach bewohnte die Familie zunächst ein altes feuchtes Pfarrhaus, bevor sie (um 1890) in ein geräumiges und helles Wohnhaus umzog, mit einem schönen Garten zur Straßenseite. Adolf Müller, Ingenieur und Sohn eines früheren Pfarrers von Günsbach, hatte dieses Haus der evangelischen Kirchengemeinde vermacht.14 Auf Fotografien kann man die Familie beim Krocketspielen sehen.

Entsprechend dem elsässischen Brauch, den Vornamen eines Verwandten an die nachfolgende Generation weiterzugeben, erhielt Albert seinen Vornamen in Erinnerung an einen Halbbruder seiner Mutter Adèle, Charles-Albert, der 1839 aus erster Ehe seines Großvaters stammte und am 19. Juni 1872 eines plötzlichen Todes gestorben ist. Karl-Albert Schillinger war von 1870 bis 1872 Pfarrer an der St.-Nicolai-Kirche in Straßburg, eben jener Gemeinde, an der Schweitzer später (vor wie nach dem Ersten Weltkrieg) Vikar geworden ist. Während der Belagerung von Straßburg und in der Nachfolgezeit hatte er sich aufopfernd um die Notleidenden des Bombardements gekümmert.15

In seinen Erinnerungen gefällt sich Schweitzer darin, vom schwächlichen Kleinkind zu sprechen, das er einmal war, sodass bei der Installation seines Vaters in Günsbach keine Pfarrfrau wagte, der Mutter Komplimente zu machen. Sie war darüber sehr betroffen. Da Schweitzer in eine Pfarrfamilie hineingeboren wurde und dort aufgewachsen ist, ist es nicht verwunderlich, dass seine früheste Erinnerung mit dem Gottesdienst zusammenhängt, in den er seit seinem dritten oder vierten Lebensjahr regelmäßig mitgenommen worden ist: das zottige Gesicht des Organisten, das er in dem an der Orgel angebrachten Spiegel erblickte, hielt er für den Teufel.16 Von der Simultankirche in Günsbach, die seit 1686 das gemeinsame Gotteshaus für Protestanten und Katholiken war, behielt er in seinen Erinnerungen einen bewegenden Eindruck: »Der katholische Chor, in den ich hineinschaute, war für meine kindliche Phantasie der Inbegriff der Herrlichkeit. Ein goldfarben angestrichener Altar mit mächtigen Sträußen künstlicher Blumen darauf; große metallene Leuchter mit majestätischen Kerzen; an der Wand, über dem Altar, zwischen den beiden Fenstern, zwei große goldfarbene Statuen, die für mich Joseph und die Jungfrau Maria bedeuteten; dies alles umflutet von dem Lichte, das durch die Chorfenster kam.«17 Sein ganzes Leben lang war Schweitzer von diesem reichen Schmuck angetan im Vergleich zu den nüchternen evangelischen Kirchen.

Neben den Predigten seines Vaters und dem aus »Prunk« und »Schlichtheit« bestehenden Chor der Günsbacher Kirche beeindruckten Albert auch die festlich gekleideten Gottesdienstbesucher: die Männer in Schwarz, die Frauen in der Tracht des Münstertales. Als Heranwachsender schätzte er die Stimmung in den schlichten Gottesdiensten seines Vaters, dessen Predigten einen starken Eindruck hinterlassen haben, an die er sich teilweise noch vierzig Jahre später erinnerte. Ganz besonders gefielen ihm die Gottesdienste am Sonntag Nachmittag, wie er sie selbst später an St. Nicolai in Straßburg halten sollte. Einmal im Monat hielt Louis Schweitzer am Nachmittag einen Missionsgottesdienst, der dem Leben und Wirken von Missionaren galt, so z.B. Casalis, dem Apostel der Bassuto (einem Volksstamm in Südafrika), wodurch Albert Schweitzers Interesse für diesen Bereich kirchlicher Arbeit geweckt wurde. In seinen Erinnerungen18 erwähnt Schweitzer als Quelle für sein Interesse an der Mission in Afrika das von Frédéric-Auguste Bartholdi geschaffene Denkmal für Admiral Armand Joseph Bruat auf dem Platz des Märzfeldes (Champ-de-Mars) in Colmar. Das Antlitz dieses herkulischen Schwarzen »sprach [ihm] von dem Elend des dunklen Erdteils«. Jedes Mal, wenn er nach Colmar kam, hielt er vor dieser Statue inne. Ein anderes, mit der Mission zusammenhängendes und oft erwähntes Erlebnis kommt zwar nicht in seinen autobiographischen Schriften vor, wohl aber im Briefwechsel mit Helene Bresslau: »Jeden Sonntag warf ich einen Groschen für die armen kleinen Neger in eine Sparbüchse. Das war ein sehr feierlicher Augenblick. Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, daß es eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist […].«19

Das Verhältnis zu seinen Eltern

Louis Schweitzer ist offensichtlich nicht dem Beispiel seines Schwiegervaters Schillinger gefolgt, der jeden Samstag, wenn er an seiner Sonntagspredigt schrieb, absolute Stille im Pfarrhaushalt eingefordert hatte. Nach Schweitzers Aufzeichnungen war die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr »die einzige, in der unser Vater streng mit uns gewesen ist«, weil er seine Kinder dazu anhielt, in wohlgesetzten Wendungen all denen brieflich zu danken, die ihnen Geschenke zukommen ließen. In der Familie Schweitzer wurden Briefe auf Französisch verfasst, wie die wenigen im Günsbacher Archiv aufbewahrten Dokumente aus der Zeit vor 1914 belegen. Im Alltag wurde jedoch Elsässisch gesprochen. Dagegen wurde der Unterricht in Kirche und Schule auf Deutsch erteilt. In der Originalfassung seiner Autobiographie Aus meinem Leben und Denken hat Schweitzer in beeindruckender Weise sein Verhältnis zu den beiden Sprachen beschrieben: »Wohl spreche ich von Kindheit auf Französisch gleicherweise wie Deutsch. Französisch aber empfinde ich nicht als Muttersprache, obwohl ich mich von jeher für meine an meine Eltern gerichteten Briefe ausschließlich des Französischen bediente, weil dies so Brauch in der Familie war. Deutsch ist mir Muttersprache, weil der elsässische Dialekt, in dem ich sprachlich wurzle, deutsch ist.«20

Wenn er auch wegen der unbeugsamen Verpflichtung zum Briefeschreiben »die Mahlzeiten zwischen Weihnachten und Neujahr mit [s]einen Tränen gesalzen« hatte, so lobte Schweitzer seinen Vater für die übrige Zeit des Jahres wegen seiner Güte und so viel Freiheit »als Kinder sie ertragen können.« Als sich Albert in der vorletzten Klasse des Gymnasiums (Unterprima) ein Fahrrad kaufte, »das wundersame Vehikel, das uns in die Natur beförderte«, setzte sich sein Vater über die Vorurteile hinweg, galt es doch damals »für unziemlich, daß Pfarrerssöhne Rad fuhren«. Allerdings erzählt Schweitzers Nichte Suzanne Oswald, die sich oft in Günsbach aufhielt, von ungerechtfertigten Bestrafungen: Wenn Albert in seine Bücher oder Schreibereien vertieft war und oft zu spät bei Tisch erschien, so brachte dies dem »verdammten Dummkopf« lebhaften Tadel von seinem Vater ein. Und trotzdem urteilt Schweitzer, dass in den letzten Jahren auf dem Gymnasium »das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern […] ein ideales [war], dank dem großen Verständnis, das die Eltern uns in allen Dingen, selbst in unseren Torheiten, entgegenbrachten« und dass ihm der Vater sein »liebster Freund« war.21

Abb. 3: Louis Schweitzers Kinder in Günsbach im Jahre 1879: (von links nach rechts) die 1876 geborene Adèle, Louise (geb. 1873), Marguerite (geb. 1877) und Albert Schweitzer. Paul wurde erst 1882 geboren. »Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern waren bestens, selbst wenn wir ungezogen waren«, wie sich Schweitzer später erinnerte, © Maison Albert Schweitzer Günsbach.

In den Jahren davor, solange Albert in die Volksschule von Günsbach ging, bezogen sich die Auseinandersetzungen mit seinem Vater auf seine Kleidung. In einer Zeit, in der ein Pfarrer noch Respektsperson im Dorf war, galt auch der Pfarrerssohn als etwas Besonderes, ob er wollte oder nicht. »Die Dorfknaben ließen mich nicht ganz als einen der Ihrigen gelten. Ich war für sie der, der es besser hatte als sie, das Pfarrerssöhnle, das Herrenbüble.« Der Junge litt darunter und war darauf bedacht, »[sich] in nichts von den andern zu unterscheiden«, vor allem nicht bei der Kleidung. Während seiner Schulzeit in Günsbach lehnte er es ab, einen Mantel zu tragen, unter dem Vorwand, dass die übrigen Kinder auch keinen hätten. Der eleganten Matrosenmütze zog er eine Kappe vor, die man an den Ohren herunterklappen konnte. Auch ließ er nur Fausthandschuhe gelten. Unter der Woche wollte er unbedingt nur Holzschuhe tragen, »denn sie hatten die Lederschuhe auch nur am Sonntag an.« Dass er dafür Ohrfeigen bezog und in den Keller gesperrt worden ist, änderte nichts an seinem Entschluss, seinen Dorfkameraden gleich zu sein. Zwischen seinem 14. und 16. Lebensjahr wurde er für seinen Vater »unausstehlich« durch seinen »Drang zum Diskutieren«, wenn es darum ging, die Wahrheit zu suchen und auf alle anstehenden Fragen eine vernunftgemäße Antwort zu finden. Nach dieser schwierigen Phase trat Besserung ein.22

Albert war seiner Mutter, die ihm die ersten Gebete beibrachte, sehr zugetan – »die geröteten Augen meiner Mutter damals [während der Krankheit von Louis Schweitzer] werden mir immer in Erinnerung bleiben« – und achtete sie. »Wir verstanden uns wortlos«, schrieb der Sohn über seine Mutter, der gegenüber er nie seine Gefühle preisgegeben hatte. Tatsächlich war Albert eher schüchtern und verschlossen wie seine Mutter – ein Charakterzug, der sich später in der Erziehung verstärken sollte, die ihm seine Tante Sophie in Mülhausen zuteil werden ließ: »Sie schärfte mir die Zurückhaltung als höchste Form der guten Erziehung« ein.23 Auf Adèle Schweitzer und deren Vater (den Pfarrer Schillinger) führt Albert die Leidenschaftlichkeit, ja seinen Jähzorn zurück. Louis Schweitzer zeichnete dagegen ein ruhigeres Temperament aus.24 Suzanne Oswald schildert ihre Großmutter als intelligente und zierliche Frau mit starkem Charakter, die in einer Kirchenzeitung spontan in der Dreyfus-Affäre Stellung bezog als »Frau, Tochter, Schwester und Mutter eines Pfarrers«.25

Die Fotografien des kleinen Schweitzer zeigen ihn sauber angezogen, nicht nur in seinem Familienkreis, wo man sich im Sonntagsstaat vor dem Objektiv präsentierte, sondern auch in der Schule, wo er als Einziger einen sauberen und gestärkten Kragen trug. Und doch waren die Geldsorgen seiner Eltern, in einem Haushalt, in dem fünf Kinder heranwuchsen, »ein Schatten« für den jungen Buben, der »lange Zeit über [seiner] Kindheit schwebte«, die ansonsten so heiter war: »Meine Mutter sparte an allen Ecken und Enden.« Diese Notwendigkeit zum Sparen brachte sie dazu, dass sie anstelle von Butter mit Pflanzenfett kochte, dessen Verwendung sie zuschrieb, dass »mein Vater in jener Zeit magenleidend wurde.« Allein der Gastfreundschaft seines Onkels Louis, dem Halbbruder seines Großvaters väterlicherseits, hatte es Albert zu verdanken, dass er auf das Gymnasium in Mülhausen gehen konnte. Um jedoch seinen Eltern zu helfen, sparte er an seiner Kleidung und lief so im Winter in seinem gelben Sommeranzug herum. »Aber von den Schulkameraden unter die Hungerleider, die sich nichts leisten können, klassiert zu werden, war etwas, was ich in meiner knabenhaften Eitelkeit nur ertrug, um meiner Mutter Sorge abzunehmen.«

Allerdings besserte sich – dank der Hinterlassenschaft einer kinderlosen Verwandten – die wirtschaftliche Lage der Familie in den letzten Jahren, die Albert auf dem Gymnasium zubrachte. Fotografien aus seinem 17. Lebensjahr zeigen ihn elegant gekleidet, im Anzug und mit Stehkragen (diese Art Kragen begleitete ihn ein Leben lang), in der Hand eine Pfeife.26

Ein wissbegieriges und frommes Kind

Seit seiner Kindheit zeigte Schweitzer nach seinen eigenen Aussagen ein starkes Verlangen, die biblischen Geschichten zu verstehen und das Bestreben, sie in Einklang mit der Vernunft zu bringen. Schon früh machte sich sein kritisches Denken bemerkbar, das ihn in der Folgezeit auszeichnen sollte, sogar im Kreis der liberalen Theologen durch die Kühnheit seiner Evangelienauslegung. Schon bevor er in die Schule kam, hatte ihm sein Vater viele biblische Geschichten erzählt, darunter auch die Sintfluterzählung. Während eines verregneten Sommers wunderte er sich, dass das Wasser nicht bis an die Häuser heranreichte. Louis Schweitzer zog sich mit der Erklärung aus der Affäre, dass »zu Beginn der Welt […] es eben nicht in Tropfen geregnet [hat] wie jetzt, sondern wie wenn man Wasser aus Kübeln ausschüttet.« Als dann etwas später die Volksschullehrerin die gleiche Sintflutgeschichte erzählte, beeilte sich Albert, diesen wichtigen, von der Lehrerin vergessenen Unterschied nachzuholen. Als er mit acht Jahren das Neue Testament lesen konnte, das ihm sein Vater »auf [s]ein Bitten« gegeben hatte, wunderte er sich, dass die Eltern Jesu arm geblieben sind. Hatten ihnen die Weisen aus dem Morgenland nicht kostbare Geschenke gemacht?27 Es war noch in der Dorfschule, als der Lehrer am Pfingstsamstag das Lied »O Heil’ger Geist, kehr bei uns ein« erklärte. Albert wartete »ungeduldig auf die Zeit, wo auch ich erwachsen sein und verstehen würde, was der Heilige Geist sei.« Wenn er später in der Passionszeit den Pfarrer (wahrscheinlich in Mülhausen) über den Tod Jesu predigen hörte, fragte er sich: »Wird es ihm gelingen, ihn mir zu erklären. Niemals kehrte ich zufrieden nach Hause zurück.«28 Dieser Prediger war möglicherweise der »alte Pfarrer Wennagel« (1818–1893), dessen gediegenen Religionsunterricht er schätzte und vor dem er »große Ehrfurcht« hatte. Der Jugendliche dachte aber in einem Punkt anders als er: »Er wollte uns begreiflich machen, daß vor dem Glauben alles Nachdenken verstummen müsse. Ich aber war überzeugt, […] daß die Wahrheit der Grundgedanken des Christentums sich gerade im Nachdenken zu bewähren habe.« Andererseits zeigt sich Schweitzer in seinen autobiographischen Schriften und Predigten als Kind und Jugendlicher von großer Frömmigkeit. In Mülhausen erschauderte er, wenn er Pfarrer Stöber über die Sünde wider den Heiligen Geist (Mk 3,29f.) predigen hörte. Fast krank wurde er in der Zeit vor der Konfirmation, so sehr war er von der Heiligkeit dieser kirchlichen Handlung ergriffen. Wie traurig und enttäuscht war er dagegen von der Reaktion von Pfarrer Wennagel! Als dieser ihn fragte, mit welchen Gedanken er auf die Konfirmation zugehe, hielt er sein Schweigen für Gleichgültigkeit. Dabei hatte ihn stumme Ehrfurcht ergriffen. Seine Konfirmation in Mülhausen – und nicht in seinem Heimatdorf Günsbach – war für ihn ein »großes Erlebnis«. Als Eugène Münch den Zug der Konfirmanden in die Kirche auf der Orgel mit dem großen Chor »Hoch tut euch auf!« aus Händels Messias begleitete, »[…] stimmte dies [wunderbar] zu den Gedanken in meinem Herzen.«29 Als Konfirmationsspruch erhielt Schweitzer Kolosser 2,6–7: »Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben«, und sein Großvater Philipp Schweitzer schenkte ihm das Gesangbuch Psalter und Harfe.30

Ein mittelmäßiger Schüler?

Im Rückblick auf seine Schulzeit ist Schweitzer mehrfach darauf bedacht, sich gerade nicht als einen Musterschüler hinzustellen. Nach seinem tränenreichen Eintritt in die Dorfschule haben den Pfarrerssohn andere Mitschüler in einigen Schulfächern überragt: »Der konnte besser Kopfrechnen; der machte weniger Fehler im Diktat; der wußte immer alle Geschichtszahlen; der war der Erste in Geographie; der […] schrieb fast noch schöner als der Schulmeister.«

Tatsächlich hat Schweitzer die ehrende Erinnerung an seine Mitschüler behalten, um daraus – wie so oft – eine moralische Lehre zu ziehen: seine Günsbacher Kameraden haben ihn Bescheidenheit gelehrt. Sich mit ihnen zu »reiben«, hat ihn vor einem Dünkel ihnen gegenüber bewahrt, im Gegensatz zu »vielen Kindern, die gleich ins Gymnasium gehen«. Und schließlich urteilt Schweitzer: »Sie haben in meinen Augen bis heute ihre damalige Überlegenheit bewahrt.«31

Wichtig für das Verständnis von Schweitzer ist die Tatsache, dass sein Ehrgeiz vor allem durch gute Lehrer geweckt worden ist. In den ersten beiden Schuljahren in Günsbach hatte er Fräulein Goguel als Lehrerin. In seinem Zeugnis vom April 1882 (Halbjahreszeugnis 1881/82) hatte er folgende Noten: Durchschnittsnote »gut«; Betragen, Aufmerksamkeit, Eifer, Religion, Muttersprache (deutsch), Rechnen, Geographie, Geschichte, Naturkunde, Singen und Sport »gut«; Schreiben: zwischen »gut« und »befriedigend«; Zeichnen: »befriedigend«; Heftführung: zwischen »befriedigend« und »ungenügend«. Für das darauffolgende Halbjahr lässt das Zeugnis (September 1882) zwar die gleiche Hauptnote erkennen, zeigt aber Alberts Fortschritte in mehreren Fächern: Aufmerksamkeit (»sehr gut«), Deutsch (zwischen »gut« und »sehr gut«), Schrift (»gut«), Zeichnen (»gut«), Heftführung (»befriedigend«). Nur in Turnen hatte er »befriedigend«. Dann kam er in die »große Schule« zum Vater Iltis, der auch Organist war. Albert »hat viel gelernt« bei diesem »sehr tüchtigen« Lehrer.32

Abb. 4: In der Günsbacher Schule im Jahre 1882: Albert (2. Reihe mit weißem Kragen) ist der einzige Schüler, der einen breiten gestärkten Kragen trug. Als Pfarrerssohn musste er sich auch äußerlich von den anderen abheben. An den Schulzeugnissen von 1881/82 lassen sich die guten Leistungen des Knaben ablesen, © Maison Albert Schweitzer Günsbach.

Abb. 5: Erstes Jahre auf dem Gymnasium von Mülhausen. Aufnahme aus dem Jahr 1885 oder 1886. Albert (3. Reihe, 2. von rechts) litt unter der Trennung von seinem Familienkreis und der Natur um Günsbach, © Maison Albert Schweitzer Günsbach.

Mit neun Jahren kam Albert auf die Realschule in Münster, 3 Kilometer von Günsbach entfernt. Den Schulweg legte er zu Fuß zurück und genoss den Hin- und Rückweg im Verlauf der Jahreszeiten. In der Münsteraner Schule gab ihm Pfarrer Ludwig Schaeffer den Beinamen »Isaak« (der »Lacher«), weil er sich von seinen Mitschülern leicht ablenken ließ.33

Weit schwieriger war im darauffolgenden Jahr der Übertritt ins Gymnasium von Mülhausen. Diese Industriestadt mit 70.000 Einwohnern war die am stärksten französisch geprägte Stadt im Elsass. Das Verlassen der häuslichen Umgebung auf dem Lande bedeutete für Albert einen tiefen Einschnitt. Er lebte in Mülhausen bei »Onkel Louis und [der] Tante Sophie«, einem »kinderlosen alten Ehepaar«. Louis, sein Taufpate, war der Halbbruder seines Großvaters väterlicherseits und Direktor der Elementarschulen von Mülhausen. Als Tante Sophie am 1. Januar 1908 starb, war Schweitzer darüber sehr betroffen: »Ich verdanke ihr alles […]«, gestand er Helene. »Wir standen uns innerlich nicht besonders nahe, aber wir achteten uns gegenseitig zutiefst und ich war ihr sehr dankbar […]«. Im Haus seines Onkels lebte auch noch Fräulein Anna Schaeffer, die Tochter des Pfarrers von Münster, mit der Albert freundschaftlich verbunden war.

Die junge Frau, etwas älter als Schweitzer, war als Lehrerin der höheren Töchterschule angestellt. Später ist Schweitzer in den an sie gerichteten Briefen auf die gemeinsamen Erinnerungen zurückgekommen.34

Auch in Mülhausen verdankte er seine guten Schulnoten einigen sehr engagierten Lehrern, abgesehen von den ersten verheerenden Zeugnissen, die wahrscheinlich der Tatsache geschuldet sind, dass er von seinem Elternhaus und der Natur um Günsbach getrennt war. »Auch in Mülhausen war ich wie anderswo zu Beginn kein guter Schüler. Meine schlechten Zeugnisse ließen meine Eltern verzweifeln, ohne daß ich die notwendige Energie zu einer wesentlichen Besserung aufbringen konnte.« Das »Weihnachtszeugnis [war] so schlecht, daß meine Mutter die ganzen Ferien mit geröteten Augen herumging.« In einem Brief an Suzanne Oswald vom »Freitag vor Weihnachten 1898« wird diese autobiographische Erinnerung bestätigt, wenn Schweitzer darin auch nicht »das erste traurige Weihnachten« datiert, von dem er gesprochen hat: »[…] das war, als ich ein schlechtes Zeugnis heimbrachte, dass mamama [Adèle Schweitzer] weinte, und ich konnte sie nicht weinen sehen.«35

An Dr. Wehmann, der seine Unterrichtsstunden sorgfältig vorbereitet und die korrigierten Hefte pünktlich zurückgegeben hatte, lernte er zum Beispiel »Selbstdisziplin«. Dieser Lehrer wurde ihm zum Vorbild, und nach seinem Osterzeugnis gehörte der Gymnasiast schon zu den besseren Schülern. Und trotzdem meinte Schweitzer, in keinem Fach geglänzt zu haben – außer in Geschichte, wo er dank seiner Lesesucht in den oberen Klassen die Unterrichtsstunden von Herrn Kaufmann genießen konnte. Dann begeisterte ihn der aus Lübeck stammende Wilhelm Deecke, den er für ein Vorbild an Rechtschaffenheit hielt. Dieser Lehrer machte die Jugendlichen vor allem mit dem Denken Platos und Schopenhauers bekannt. Jahre bevor Deeckes Name in seinen Erinnerungen auftauchte, kam er in einer Predigt auf ihn zu sprechen: »Wir hatten in den letzten Jahren auf dem Gymnasium einen Lehrer, von dem wir fühlten, daß er mehr war als ein Lehrer, der Wissen beibringt, weil von ihm ein Zug tiefer Lebensauffassung ausging, der wie Verklärung auf ihm lag und ihn adelte. Erst später erfuhr ich sein Schicksal. Seinem Talent und seinen Arbeiten nach war er bestimmt, eine hervorragende, wissenschaftliche Stellung einzunehmen. Er hatte eine große Zukunft vor sich. Durch eine Verkettung von Umständen zerschlug sich alles; er hatte sich bescheiden müssen, einfacher Gymnasiallehrer zu bleiben, und was er uns bot, das war das tief Edle und Reine, das Überwältigende, was Menschen bieten können, die im Leben über ihr Schicksal ruhig geworden sind und nicht mehr für das, was sie für sich erhoffen, sondern für das, was sie helfen und wirken wollen, leben.«36

Nach seinen eigenen Aussagen mühte sich Schweitzer in Französisch und Mathematik ab, während er sich für Geschichte begeisterte und der naturkundliche Unterricht ihn fesselte. Gleichzeitig war er jedoch der Meinung, »wie wenig man von dem, was in der Natur vorgeht, auch wirklich versteht«. »Ein besonderes Rätsel war mir immer die Bildung des Regentropfens, der Schneeflocke und des Hagelkornes. Es verletzte mich, daß man das absolut Geheimnisvolle der Natur nicht anerkannte und zuversichtlich von Erklärung sprach, wo man es in Wirklichkeit nur zu tiefer eindringenden Beschreibungen gebracht hatte, die das Geheimnisvolle nur noch geheimnisvoller machten.«37

Seit seiner Gymnasialzeit schien sich beim jungen Schweitzer die Tendenz abzuzeichnen, die sich dann auf der Universität noch verstärken sollte, dass er in den Fächern, die ihn interessierten, herausragende Leistungen erbrachte, auf Kosten anderer Disziplinen, denen er offensichtlich weniger Zeit einräumte. Allerdings war er nicht einmal in Mathematik ein mittelmäßiger Schüler, weil er mit Mathematikstunden, die er während eineinhalb Jahren »zurückgebliebenen Schülern« erteilt hatte, sich sein erstes, schon gebrauchtes Fahrrad kaufen konnte. Es kostete die stolze Summe von 230 Mark. Nach seiner Schwester Adèle konnte er mit dem Geld aus diesen Mathematikstunden auch seiner Mutter und den Schwestern Louise und Adèle eine Reise in die Schweiz ermöglichen, von der sie noch lange schwärmten.38

Bei seinem Onkel und seiner Tante konnte er sich selbst durch ausgiebige Lektüre weiterbilden. Nach dem sonntäglichen Spaziergang durfte er »bis zehn Uhr abends [s]eine Lesewut befriedigen.« Er »verschlang seine Bücher«, ganz im Gegensatz zu seiner Tante, die den »Stil« liebte. Schon im Alter von 11 Jahren begeisterte er sich für das Zeitunglesen (bei seinen Gastgebern fand er die Straßburger Post, das Mülhauser Tagblatt und die Neue Mülhauser Zeitung) und vor allem für Politik – ein Interesse, das er von seiner Mutter geerbt hatte.39

1893 bestand er das Abitur mit befriedigenden Leistungen, mit einer besonders lobenden Erwähnung seiner »tiefschürfenden Kenntnisse historischer Tatsachen.«40

Sein Zugang zur Musik

Schon vor seiner Schulzeit hat Albert Schweitzer Musikunterricht von seinem Vater auf einem alten Tafelklavier erhalten. Es ging dabei weniger um das Spielen vom Blatt als zu improvisieren und Lieder wie Choräle mit »selbsterfundener« Begleitung wiederzugeben. Dank Vater Iltis, dem Organisten von Günsbach, kam er schon als Knabe auf die Orgel und durfte ihn bereits mit neun Jahren im Gottesdienst vertreten. Seine Leidenschaft für die Orgel hängt mit dem Gottesdienst zusammen. Deshalb konnte er nichts mit der sich selbst genügenden Kunst (l’art pour l’art) anfangen. In seinen Mülhauser Jahren achtete seine Tante darauf, dass er täglich nach dem Mittagessen am Klavier übte, bis es Zeit war, wieder ins Gymnasium zu gehen, sowie am Abend nach Erledigung der Hausaufgaben.41

Nach seiner Konfirmation erteilte ihm Eugène Münch Unterricht an der Orgel der reformierten Kirche St. Stephan in Mülhausen, wo dieser als Organist angestellt war. Diese Orgel hatte drei Klaviaturen und 62 Register. Mit 16 Jahren vertrat Albert den Organisten Münch im Gottesdienst, und kurze Zeit später spielte er den Orgelpart in einem Konzert. Wie beim Lernen im Gymnasium, so hat er anfangs seinem Musiklehrer wenig Freude gemacht. Das kam daher, weil er einerseits bei den von seiner Tante auferlegten Übungen mehr vom Blatt spielte und improvisierte als bei seinem Orgellehrer. Zum andern wegen einer »falschen Scham«, die ihn dazu brachte, »ohne Gefühl«, d.h. hölzern vorzuspielen. Nach Einschätzung von Münch war er nicht wert, am Klavier ein Stück von Mendelssohn-Bartholdy zu spielen (das »Kurze Lied ohne Worte« in E-Dur). Dieses Urteil stachelte seinen Ehrgeiz an, und nach einigen Stunden hielt ihn der Lehrer für würdig, mit Bach anzufangen.42 Dem früh an Typhus verstorbenen Münch hat Schweitzer im Jahr 1898 »[s]eine erste Veröffentlichung« gewidmet, nach der handschriftlichen Notiz über den im Günsbacher Zentralarchiv aufbewahrten Aufsatz.

Ein willensstarkes, hochsensibles Kind

Aus den verstreuten Anekdoten in Schweitzers Erinnerungen und den gelegentlichen Notizen dazu in anderen Schriften lassen sich Rückschlüsse auf seinen Charakter ziehen.

Vor allem war er ein willensstarker Knabe. Schweitzer stellte diesen Charakterzug nicht besonders heraus, er lässt sich aber aus einer Reihe von Erzählungen ableiten. Schon als Kind brachte ihn der Wunsch, gegenüber seinen Schulkameraden in Günsbach nichts Besseres zu sein, dazu, gegenüber seinen Eltern aufzubegehren. Weder die Ohrfeigen seines Vaters noch die spöttischen Bemerkungen der Verkäuferinnen in Straßburg konnten gegen seinen Willen etwas ausrichten. Unnachgiebig wollte er den andern Dorfkindern gleich sein. Nachdem er im Alter von neun oder zehn Jahren beim Krocketspiel seiner Schwester Adèle Schläge versetzt hatte, soll er »Angst vor seiner Leidenschaftlichkeit« gehabt »und nach und nach auf jede Art von Spielen verzichtet haben.«43 Später hat sich Schweitzers Willensstärke entfaltet, wenn es um die Erfüllung eines bestimmten Wunsches oder eines bestimmten Verzichtes ging.

Dieser Wille offenbarte sich bei ihm im Alter von sieben oder acht Jahren gegenüber einem Klassenkameraden, der ihn in den Weinberg zum »Vögel schießen« einlud. Zunächst hatte er nicht gewagt, ihm zu widersprechen, aus Angst, er könnte ihn auslachen. Dann aber warf er seine Schleuder weg, scheuchte die Vögel in dem vielsagenden Augenblick auf, als die Kirchenglocken zu läuten begannen. »Von jenem Tage an habe ich gewagt, mich von der Menschenfurcht zu befreien. […] Die Scheu vor dem Ausgelachtwerden durch die Kameraden suchte ich zu verlernen.« Es gelang Albert auch, einige Schulkameraden vom Angeln abzuhalten.44

In gewisser Weise haben die Erinnerungen Bekenntnischarakter. Schweitzer fällt darin harte Urteile über sich, sogar bei Tatsachen, die uns aus heutiger Sicht als banal erscheinen. Außerdem erzählt er Begebenheiten, bei denen er in seiner Jugend Scham und Reue empfunden hatte, die ihm später als Lehre dienten.

So schämte er sich »mit Bewußtsein und vor [sich]« in seiner frühesten Kindheit – er trug noch ein Röckchen – : Nachdem er von einer Biene gestochen worden war und merkte, dass ihm sein Weinen das Mitleid des ganzen Hauses einbrachte, vergoss er weiterhin Tränen, obwohl der Schmerz längstens nachgelassen hatte. »[…] fuhr ich mit Jammern fort und nahm weitere Tröstungen entgegen, die ich nicht mehr brauchte. Dabei kam ich mir aber so schlecht vor, daß ich tagelang darüber unglücklich war.« Etwas später – er war gerade in die Dorfschule gekommen –, schloss er sich seinen Schulkameraden an, Mausche nachzulaufen, einem Juden aus dem Nachbardorf, der Land- und Viehhandel betrieb. Jedesmal, wenn er durch Günsbach kam, spotteten die Kinder mit Gebärden und Worten über ihn: »Die Mutigsten falteten den Zipfel ihrer Schürze oder ihrer Jacke zu einem Schweinsohr zusammen und sprangen damit bis nahe an ihn heran.« Mausche ließ sich davon nicht beirren, er begnügte sich damit, ihnen »manchmal« »verlegen und gütig« zuzulächeln. »Dieses Lächeln überwältigte mich. Von Mausche habe ich zum ersten Mal gelernt, was es heißt, in Verfolgung stilleschweigen.« Später, als Gymnasiast, hob er sich von seinen Kameraden ab, indem er die Gewohnheit annahm, Mausche die Hand zu geben und ein Stück Wegs mit ihm zu gehen.45