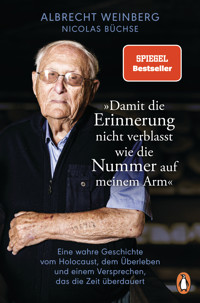

Albrecht Weinberg - »Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm« E-Book

Nicolas Büchse

12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Die wahre Geschichte von einem Versprechen, das stärker ist, als der Hass und das Vergessen

116927: Die Nummer, die Albrecht Weinberg noch immer auf seinem Unterarm trägt, mit 99 Jahren, ist mit den Jahrzehnten verblasst. Glasklar dagegen sind seine Erinnerungen. An seine Jugend, das Aufkommen der Nazis, an Freunde, die plötzlich keine mehr waren, daran, wie er seine Familie verlor. Und an Friedel. Seine Schwester, mit der er sich das Versprechen gab, sie würden für immer aufeinander achtgeben.

Gemeinsam entkommen sie dem Holocaust und emigrieren in die USA. Jahrzehnte später, als es Friedel schlechter geht, reisen die beiden wieder zurück nach Deutschland. Dort begleitet Albrecht seine Schwester bis zu ihrem Tod und lernt dabei deren Pflegerin Gerda kennen. Erst vor ihr öffnet sich Albrecht und beginnt, Gerda von seinem Leben zu berichten. Er erzählt von seiner Geschichte. Von seinem Glauben an das Gute, trotz allem. Und von dem Versprechen zu überleben. Damit die Erinnerung weiterlebt.

Mit Bildteil.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Ähnliche

NICOLASBÜCHSE hat in Göttingen und Straßburg Geschichte, Politik und Jura studiert und arbeitete während des Studiums für verschiedene Fernsehproduktionen von Bayerischem Rundfunk, RTL und der BBC. Er absolvierte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg, arbeitete für Geo Epoche, war Mitglied in Stefan Austs Entwicklungsredaktion und danach beim SPIEGEL. Seit 2010 ist er als Reporter für den stern unterwegs, aktuell als USA-Korrespondent und Ressortleiter crime. Er schreibt über Gesellschaft, Geschichte, Schicksale und Kriminalfälle. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Nachdem er Albrecht Weinberg mit 97 Jahren auf dessen letzte Reise nach Israel begleitete, entwickelten die beiden ein tiefes Vertrauensverhältnis und sind bis heute miteinander befreundet.

Die wahre Geschichte von einem Versprechen, das stärker ist, als der Hass und das Vergessen.

116 927: Die Nummer, die Albrecht Weinberg noch immer auf seinem Unterarm trägt, mit 98 Jahren, ist mit den Jahrzehnten verblasst. Glasklar dagegen sind seine Erinnerungen. An seine Jugend, das Aufkommen der Nazis, an Freunde, die plötzlich keine mehr waren, daran, wie er seine Familie verlor. Und an Friedel. Seine Schwester, der er das Versprechen gab, sie beide würden überleben.

Gemeinsam entkommen sie dem Holocaust und emigrieren in die USA. Jahrzehnte später, als es Friedel schlechter geht, reisen die beiden zurück nach Deutschland. Dort begleitet Albrecht seine Schwester in den Tod, lernt dabei aber auch deren Pflegerin Gerda kennen. Erstmals öffnet sich Albrecht und beginnt, Gerda von seinem Leben zu berichten. Er erzählt von seiner Geschichte. Und von dem Versprechen zu überleben. Damit die Erinnerung weiterlebt.

www.penguin-verlag.de

NICOLAS BÜCHSE

ALBRECHT WEINBERG

»Damit die Erinnerungnicht verblasst wie die Nummerauf meinem Arm«

Eine wahre Geschichte vom Holocaust, dem Überleben und einem Versprechen, das die Zeit überdauert

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Nina Schnackenbeck

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Coverabbildung: © Jesco Denzel (vorne, hintere Innenklappe), © Albrecht Weinberg (vordere Innenklappe)

Autorenfoto: © Jesco Denzel

Fotos Bildteil: S. 1–9 © Albrecht Weinberg, S. 10-16 © Jesco Denzel

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-31618-1V004

www.penguin-verlag.de

Vorwort

»Du musst unbedingt einen Holocaust-Überlebenden kennenlernen, den ich heute getroffen habe, er ist solch ein großartiger Mensch«, hörte ich den Freund am Telefon sagen. Jesco Denzel fotografiert normalerweise für die Bundesregierung. Aber auch, weil es ihm wichtig ist, schon seit Jahren auf den Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.

Jescos Beruf bringt es mit sich, dass er viele interessante Menschen trifft. Nun aber klang er so beseelt, wie ich ihn selten erlebt habe. Ich war neugierig. Ich musste diesen Mann kennenlernen, von dem er sprach.

Bald darauf besuchte ich Albrecht Weinberg und seine ehemalige Altenpflegerin Gerda Dänekas in Leer und dachte schon, ich hätte etwas falsch gemacht. Albrecht Weinberg runzelte die Stirn und wischte abwehrend mit der Hand durch die Luft, kaum hatte ich die Wohnung betreten. Dabei hatte ich nur gesagt: »Schön, dass ich Sie treffen kann, Herr Weinberg.«

Er antwortete: »Damit fangen wir mal gar nicht erst an. Ich bin Albrecht. Wer bist du?«.

Zum Abschied gab er mir einen Kuss auf die Wange. Es war wohl schon dieser kurze erste Besuch, bei dem mir dämmerte, dass ich ihn von nun an begleiten würde. Auf seiner letzten großen Reise, eine Schule hatte ihn auf ihre Klassenfahrt nach Israel eingeladen. Ein 97-Jähriger auf Klassenfahrt, was für eine Geschichte.

So saßen wir im Herbst des Jahres 2022 unter dem Schatten der Bäume im verwunschenen Garten der Herberge Österreichisches Pilger-Hospiz in Jerusalem. Die Schülerinnen und Schüler vergnügten sich am Toten Meer, Albrecht wollte sich ausruhen. Der nächste Tag würde schwer auf ihm lasten, er würde in der Gedenkstätte Yad Vashem vom Holocaust erzählen, die Bilder würden wieder seinen Kopf belagern und ihn in seinen Albträumen quälen.

Warum er sich das antue, fragte ich ihn.

Er fragte zurück: »Wer soll das denn sonst tun?«. Seine Beine, sagte er, seien leider aus Gummi, aber sein Kopf sei noch ziemlich wach. »Es gibt nicht mehr viele wie mich«, fügte er hinzu, »deshalb muss ich davon erzählen, solange ich kann. Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer aus Auschwitz auf meinem Arm.«

Dann begann Albrecht, mir zu berichten von seinem beinahe hundertjährigen Leben, und erst, als ich mein Notizbuch vollgeschrieben hatte, merkte ich, dass Stunden vergangen waren und die Abendsonne schon begonnen hatte, Jerusalem in warmes Licht zu tauchen.

Ich begleitete Albrecht und Gerda danach nicht nur für einen Artikel im stern, für den ich als Reporter unterwegs bin. Wir machten uns auf die Reise in seine Vergangenheit. Gerda kochte uns Dutzende Kannen Ostfriesentee und Albrecht erzählte. Wir besuchten den jüdischen Friedhof in Leer, standen vor seinem Elternhaus in Rhauderfehn, in der ehemaligen Jüdischen Schule und in den Stollen des ehemaligen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora. Wir aßen Hühnersuppe im Rathaus von Leer, nachdem Albrecht die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen wurde.

Es waren manchmal beschwerliche Reisen für Albrecht, weil sie aufwühlten. Doch nur selten ließ er sich anmerken, wie ihn das Erzählen schmerzte, wie die Erinnerungen ihn immer wieder einholen und peinigen. Sie lassen ihn nicht schlafen, sie gestatten ihm keinen Moment der Ruhe. Manches wurde in unseren Gesprächen wieder hervorgeholt, was gut verstaut war, um nicht immer aufs Neue alte Wunden aufzureißen.

»Ach, das kannst du dir heute gar nicht vorstellen«, sagte er dann.

Albrechts Gedächtnis ist gut. Viele Erinnerungen sind ihm so präsent, als würde er sie noch heute durchleben. Manche Momente hingegen sind wie aus seinem Gedächtnis gelöscht, und auf der Suche nach einem roten Faden durch dieses Knäuel seines Lebens bleiben ihm nur Erinnerungsfetzen.

Die Geschichtswissenschaft hat die Methode der »Oral History« entwickelt. Sie ermutigt Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, Geschichte ungehindert zu erzählen, so wie sie sich daran erinnern. Gut erinnern sich Menschen in der Regel an Gefühle, weniger gut an politische Zusammenhänge oder Jahreszahlen, manchmal schmelzen ganze Jahre in der Erinnerung zu einer Stunde zusammen.

Gelegentlich habe ich beim Schreiben historische Quellen hinzugezogen, mir ging es dabei nicht um Beweisführungen, sondern um eine historische Einordnung des Subjektiven.

Es ist ein großes Glück, Albrecht Weinberg zu kennen. Es sagt sich so leicht über einen Menschen: Man muss ihn einfach mögen. Doch Albrecht hat diese Wirkung, ganz besonders auf junge Menschen. Sie hören ihm zu. Und er ihnen. Manchmal sehe ich nach seinen Vorträgen Schülerinnen und Schüler auf ihn zugehen und höre sie fragen, ob sie ihn umarmen dürften. Danach unterhält er sich mit ihnen, und es dauert oft nicht lange, da erzählen sie ihm von ihren tiefsten Sorgen, von Problemen in der Schule oder mit den Eltern oder von ihrem Gefühl, allein zu sein. Wenn ich mit ihm telefoniere, erkundigt er sich zuallererst immer, wie es meiner Familie geht. Er erinnert sich an jede Bronchitis, jeden Schnupfen meiner Kinder. Von den Schmerzen seines Alters aber redet er nur, wenn man ihn fragt.

Am Ende unseres ersten langen Gesprächs in Jerusalem spürte ich einen Kloß in meinem Hals, als ich Albrecht fragte, was wohl passieren würde mit der Erinnerung an den Holocaust, wenn er nicht mehr da wäre, um uns davon zu berichten.

Albrecht überlegte, dann sagte er: »Dann musst du deinen Kindern von mir erzählen.«

Dieses Buch ist Albrechts Buch. Ich habe es geschrieben, damit viele Eltern ihren Kindern von Albrecht Weinberg erzählen können.

1

Berlin 1942

Wir hasteten durch die Straßen dieser unheilvollen Stadt. Drei Geschwister aus Ostfriesland in der Fremde. Gewaltig erschienen mir die Häuser, die Menschenmassen in den Alleen, die Gefahr. Dieter, unser älterer Bruder, ging voran. Dahinter Friedel und ich, die hier nicht sein sollten. Der Weg vom schäbigen Zimmer unserer Eltern in Alt-Moabit zum Bahnhof Bellevue, er fühlte sich an wie ein Gang durch Feindesland. Mein Blick jagte durch die Menschenmenge auf der Suche nach Männern in Uniform.

Dieter gab sich unbeeindruckt. Richtete seinen Blick entschlossen geradeaus. Dieter ließ sich niemals einschüchtern. Ich wäre gerne so mutig gewesen wie er. Doch ich glich eher meiner Schwester. Vielleicht waren Friedel und ich auch deshalb so unzertrennlich, schon von ersten Kindestagen an, als wir hinterm Haus in unserem Dorf bei Leer in Ostfriesland Murmeln spielten.

Wir hatten unsere Eltern besucht. Wir hatten in das graue Gesicht von Papa geblickt und in die verzweifelten Augen von Mama. Mama, die dafür betete, dass wir wieder zusammen sein könnten. »Wenn doch wenigstens meine Kinder zusammenbleiben könnten. Wenn doch wenigstens ihr euch hättet in diesen schrecklichen Zeiten«, hatte Mama gesagt und uns drei Kinder angesehen mit ihren traurigen Augen.

Dieter führte uns nun in Seitenstraßen. Die Menschen schienen durch uns hindurchzublicken. Als seien wir gar nicht unter ihnen, als seien wir Geister. Vielleicht schämten sie sich, uns zu sehen. Friedel und ich atmeten auf, als wir in einer Gasse endlich allein waren. Dieter blieb stehen. Drehte sich zu Friedel und mir. Zog seinen Mantel aus und forderte uns auf, es ihm gleichzutun. Wir hätten sterben können vor Angst. Aber Dieter war der Ältere. Dieter kannte sich aus. Er würde wissen, was zu tun war. Wir legten die Mäntel über unsere Arme.

»Kommt, wir machen ein Foto!«, sagte Dieter. Und stürmte voran, ehe Friedel und ich protestieren konnten. Er steuerte auf ein Fotogeschäft zu, im Schaufenster hingen Porträts und das Schild: »Juden kein Zutritt.« Allgegenwärtig schien uns dieses Schild. Jeder Verstoß, wussten wir, wurde mit Schutzhaft geahndet. Schutzhaft stand auch darauf, wenn Juden nicht diesen gelben Lappen in Herzhöhe in der Öffentlichkeit trugen, den die Nazis uns seit Spätsommer 1941 aufgezwungen hatten. Oder wenn der »Judenstern« nicht fest angenäht war am Kleidungsstück. Oder wenn jemand versuchte, den Stern hinter einer Aktentasche oder einem Paket zu verbergen. Die Polizei überwachte das genau, wir hatten genug Geschichten darüber gehört.

Friedel und ich wollten schnell umkehren, aber da schritt Dieter schon zur Tür und hielt sie auf: »Hereinspaziert!« Dieter redete jovial mit dem Fotografen, als herrschte noch immer Alltag in unseren Leben. Friedel und ich folgten dessen Anweisungen, so starr vor Schreck, dass wir uns später kaum noch daran erinnern würden, wie wir uns herausgeputzt hatten im Fotogeschäft und später vor der Kamera posierten.

Doch uns blieb das Foto. Der untrügliche Beweis, dass wir es damals wirklich gewagt hatten. Dass es uns gab, damals in jener Zeit in Berlin, dass wir keine Geister waren. Dieter sitzt in Jackett und Krawatte vorn, ein stattlicher junger Mann mit breiten Schultern. Friedel in karierter Bluse und mit sorgsam ondulierten Haaren dahinter, siebzehn Jahre ist sie damals und zu einer hübschen Frau herangewachsen, geheimnisvoll, ihre großen braunen Augen. Daneben ich, ein Schlaks von sechszehn Jahren. Ich trage ein Jackett, die Haare streng nach hinten gekämmt, sie glänzen von der Pomade, von der ich sogar noch großzügiger aufgetragen habe als mein Bruder.

Ernst blicken wir Geschwister auf dem Schwarz-Weiß-Bild. Gelächelt wurde damals selten auf Porträts. Man liest aber heute, im Wissen um das, was uns widerfahren würde, unweigerlich Furcht aus unseren Gesichtern.

Und doch: Das Foto zeigt uns alle, Dieter, Friedel und Albrecht. Es zeigt die Weinberg-Geschwister vereint. Ein Foto, um Mama Hoffnung zu geben. Dass wir zusammen den düsteren Zeiten trotzen würden. Unzertrennlich, zumindest auf dem Bild. Wir riskierten viel dafür. Es würde das letzte Foto sein, dass uns alle drei zusammen zeigt. Es würde ein besonderes Foto werden für Friedel und mich. Mehr als ein Foto. Eine Verpflichtung.

Als wir an jenem Tag aus dem Fotogeschäft traten, trugen wir unsere Mäntel so über den Armen, dass die linke Brustseite nicht zu sehen war. Die gelben Stofffetzen darauf hatte der Fotograf nicht entdeckt. Ich erinnere mich heute noch daran, wie heftig mein Herz an jenem Tag schlug, auch noch lange, nachdem wir das Fotogeschäft verlassen hatten.

2

70 Jahre später. Fort Lauderdale, Florida 2012

»Al«, wimmerte Friedel. »Al! Al! Al!«

»Ich bin hier«, sagte Albrecht.

Langsam fuhr er Friedel mit den Fingerspitzen über den Arm, exhausted, gedankenverloren, in seinem Kopf verschwamm alles. Ein vergeblicher Versuch. Er konnte sie nicht beruhigen – er konnte sich selbst nicht beruhigen. Und doch wusste er nichts anderes zu tun.

So ging es seit Wochen schon, immer wenn er morgens in den Flur des Hospice am Rande von Fort Lauderdale kam, hörte er seine Schwester rufen: »Al!« Zu Al war er in Amerika geworden, weil kein Mensch hier Albrecht aussprechen kann und Zeit mit langen Namen verschwendet. Er begrüßte sie, hievte sie in ihrem Sessel höher, sie war wieder zu weit heruntergerutscht. Die Krankenschwestern und Pfleger kümmerten sich nicht darum, sie schienen sich auch sonst um wenig zu kümmern. Friedel war bleich, wirkte immer kraftloser, schien immer weniger zu werden von Tag zu Tag. Draußen schien unveränderlich Floridas Sonne, er saß hier drinnen ohne Pause bei ihr, bis spät in die Nacht, dann machte er sich völlig erschöpft auf den langen Heimweg und wartete im Apartment nur auf den Morgen, um endlich zurück zu ihr zu fahren.

In seinem ganzen Leben war er nur zwei Jahre von seiner Schwester Friedel separated gewesen. Sie war jetzt 88 Jahre alt, er 86 Jahre – keinen Menschen auf der Welt kannte er so gut wie Friedel, er spürte, sie hatte große Angst.

Ihr Schrei hatte ihn in einer Novembernacht aus dem Schlaf gerissen. Er war laut, schriller noch als die Schreie, mit denen sie aufschreckte, wenn die Dämonen sie in ihren Albträumen heimsuchten. Er kannte diese Träume nur zu gut, auch ihn quälten sie. Die Zeit, wusste Albrecht, sie war auch all die Jahre in Amerika nicht vergangen. Sie hatte nur ihre Spuren hinterlassen. Nichts war vorbei. Wenn ihm die Augenlider zufielen, war alles da. Die Waggons, in die man sie pferchte, die Toten am Stromzaun, die Jungen am Galgen. Die Gespenster, sie suchten ihn und seine Schwester heim, Nacht für Nacht.

Albrecht hatte Friedel in ihrem Zimmer in ihrem gemeinsamen Apartment gefunden, sie lag auf dem Boden neben dem Bett und jaulte fürchterlich. Er schaffte es nicht, sie hochzuhieven, die Nachbarn riefen den Rettungswagen. Im Krankenhaus sprachen die Ärzte von einem schweren Schlaganfall, er hatte die linke Seite ihres Körpers gelähmt, sie könnten nicht sagen, ob sich Friedel jemals erholen würde, sie könnten hier nichts mehr tun. Acht Tage später entließ man sie, seitdem saßen sie hier fest, in diesem fürchterlichen Hospice. Friedel war ansprechbar, doch verstehen konnte er sie nur noch schwer, anfangs war sie nur in der Lage gewesen, einige Laute aus ihrem Mund zu pressen, sie brauchte Hilfe beim Essen und Trinken, manchmal verschluckte sie sich. In den Tagen, an denen er bei ihr im Flur des Hospice saß, um sie herum das Stöhnen und Schreien der anderen Patienten und die umherhetzenden Krankenschwestern und Pfleger, da sah er die Verzweiflung in ihren Augen.

Seine Friedel. Sie wurde am 14. November 1923 geboren, er knapp 16 Monate später, im März 1925. Selbst ihre Eltern nannten sie nur bei ihrem Kosenamen, lediglich wenn sie wütend waren, dann riefen sie den Namen, den sie ihr gegeben hatten: Frieda.

Sie waren drei Geschwister. Diedrich, den alle nur Dieter riefen, war der Älteste. Ein Draufgänger, drei Jahre älter als Albrecht. Friedel war besonnen, vielleicht waren sie und Albi, ja, auch er hatte einen Kosenamen als Kind, deshalb immer schon close. Wie sie »Mensch ärgere Dich nicht« gespielt haben vorm warmen Ofen in ihrem Elternhaus in Rhauderfehn bei Leer. Wie sie die Leute reingelegt haben, ein leeres Portemonnaie auf die Straße, Schnur dran, und dann ab hinter die Hecke. Wie sie miteinander gespielt haben, als kein Nachbarskind mehr mit ihnen spielen wollte.

Friedel und Al. Zusammengeknotet durch ein stummes Versprechen, niemals hatte es einer von ihnen ausgesprochen: Sie hatten immer aufeinander achtgegeben, so wie es die Mutter damals erhofft hatte. Sich gestützt und geschützt. Sie brauchten einander. Sie hatten sich zwei Dinge geschworen. Erstens, dass niemals einer von ihnen jüdische Kinder in diese Welt setzen würde. Zweitens, sie würden nie wieder nach Deutschland zurückkehren. An den ersten Schwur hielten sie sich. Den zweiten Schwur hielten sie jahrzehntelang. Bis das mit Friedel passierte.

Diesem Pakt verdankten sie ein Leben danach, wie sie es sich damals nicht zu erträumen wagten. Sie hatten in den letzten Jahren ein easy life gehabt in Florida, alles schien zunächst so wunderbar zu sein. Gerd hatte ihn Mitte der achtziger Jahre auf die Wohnung aufmerksam gemacht in der Wohnanlage in Fort Lauderdale. Friedel und er mochten Florida schon, als sie noch in New York lebten, sie waren hierher oft in den Urlaub gefahren, in die Sonne und an den langen, atemraubenden Strand, wo die jungen Leute früher Springbreak feierten mit Unmengen von Alkohol. Heute ging es hier gemächlicher zu, der Ort war zu einem Rentnerparadies für wintermüde Snowbirds aus dem kalten Nordosten der USA geworden, ein guter Ort also für Friedel und ihn.

Gerd war auch in einem Zwangsarbeiterlager gewesen. Sie hatten überlebt und sich hier in der Hitze Floridas wiedergetroffen, bei Kaffee und Kuchen in der Seniorenwohnanlage Colony Point, two survivors,unbelievable. Gerd sagte, die Nachbarn in der Etage über ihm wollten ihr Apartment verkaufen.

Zuerst fuhren Friedel und er jedes Jahr für ein paar Wochen in den Urlaub hierher. Im ersten Urlaub kauften sie für ihre Ferienwohnung Küchenstühle und den Tisch, im nächsten ein Sofa, alles secondhand. Bald, als auch Friedel in Rente gegangen war, überwinterten sie in Florida und kehrten nur für die Sommermonate nach New York zurück. 2009 zogen sie endgültig hierher. In ihrer Anlage gab es ein Clubhaus, einen Fitness- und einen Billardraum, sie gingen ins Kino, fuhren an den Strand oder zum Pferderennen und gingen sogar einmal auf eine kleine Kreuzfahrt. Und am Swimmingpool trafen sich alle Nachbarn unter Palmen, meist in separatedgroups, die Kubaner, die Afroamerikaner, die Italiener, die Iren und dann die Rentner mit den Nummern auf dem Arm und den Erinnerungen an Orte mit Namen wie Auschwitz, Theresienstadt oder Buchenwald, die ihr Leben für immer gefangen hielten. Rentner wie sie.

Sie gingen unterschiedlich um mit dem, was sie erlebt hatten. Manche, die einst in Deutschland verfolgt wurden, verloren nur noch schlechte Worte über dieses Land und sagten, sie würden nie wieder seinen verfluchten Boden betreten. Bei Friedel und Albrecht war das komplizierter.

Auch sie hatten geglaubt, sie hätten abgeschlossen mit Deutschland. Doch im Sommer 1984 fanden sie in ihrem Briefkasten einen Brief. Er stammte aus ihrer alten Heimat, war versehen mit offiziellem Stempel, verfasst vom Rat der Stadt Leer. Albrecht las den Brief, faltete ihn wieder zusammen, steckte ihn in den Umschlag zurück und verstaute ihn in der Schreibtischschublade. Er hatte nicht die Absicht, auf ihn zu antworten, der Brief wühlte ihn auf und gleichzeitig lähmte er ihn.

Es war eine Einladung.

Aus dem Land der Täter kam ein Schreiben in dem Deutsch der Obrigkeit. In ihm hieß es: »Wenn der Rat unserer Stadt als politische Vertretung aller Bürger nun einstimmig beschlossen hat, Sie zu einem Besuch Ihrer alten Geburts- und Heimatstadt im nächsten Jahr einzuladen, mögen Sie darin bitte den Ausdruck menschlicher Bindungen und des Gefühls der Zugehörigkeit zu Ihnen sehen. Wir würden uns freuen, Sie in der Woche ab dem 2. Juni 1985 als Gäste in unserer Mitte zu sehen. Mit Ihnen möchten wir am 3. Juni das Gedenken an die Einweihung der prächtigen Synagoge vor 100 Jahren begehen.«

Friedel und er wollten davon nichts wissen. Niemals würden sie an den Ort zurückkehren, in dem die Nazis sie durch die Straßen jagten und die Nachbarn in den Fenstern standen und hinter den Gardinen versteckt zusahen. Sie waren doch damals in Leer gewesen, als sie die Synagoge bis auf die Grundmauern niederbrannten und plünderten, und jetzt sollten sie inmitten der Bürger feiern, die sie angezündet oder zugesehen und es geschehen lassen hatten? Ihnen zog sich der Magen zusammen bei diesem Gedanken. Der Brief blieb in der Schublade, sie versuchten ihn zu vergessen.

Kurz darauf bekamen sie einen weiteren Brief. Darin fanden sie neben einem Anschreiben ein etwas verwaschenes Schwarz-Weiß-Foto, das sie nicht aus der Hand legen konnten. Sie sahen es so lange an, als würden sie versuchen, die Kinder darauf zum Leben zu erwecken. Fröhlich blicken die Kinder auf dem Foto, ein Junge in der ersten Reihe trägt einen Matrosenanzug und einen scharfen Scheitel, da sind Jungs mit Schiebermützen, andere scheinen den Kopf mit einer Kippa bedeckt zu haben. Die Mädchen haben sich herausgeputzt, sie tragen Kleider und geflochtene Zöpfe. Ein kleines Mädchen, vielleicht sechs Jahre alt, steht in der ersten Reihe und hat sich bei zwei breit grinsenden Jungs untergehakt, und eins legt ausgerechnet in dem Moment, in dem der Fotograf abdrückte, die Hand vor den Mund, als wolle sie ihr Kichern verstecken. Alle stehen eng beieinander, eine Gruppe von gut drei Dutzend Menschen, vorn die Schulanfänger, hinten die Teenager, und rechts entdeckte Friedel den Lehrer Hermann Spier von der Jüdischen Schule in Leer. Das Klassenfoto musste 1935 aufgenommen worden sein, kurz bevor auch Friedel und er auf die Jüdische Schule gehen mussten, denn sie fehlen auf diesem Bild. Aber sie erkannten viele Kinder wieder, erinnerten sich an ihre Namen, ihren Unfug, einige ihrer Geschichten. Und sie fragten sich, wer von ihnen den Holocaust überlebt hatte – und wer noch lebte, fünfzig Jahre nach dieser Aufnahme.

Sie überlegten lange, sie diskutierten, bis sie keine Worte mehr fanden. Friedel war es, die zuerst ihre Meinung änderte und sagte, dass sie die Einladung annehmen sollten, sie würden endlich einige Kindheitsfreunde wiedersehen, schließlich waren alle Überlebenden eingeladen. Die Vorstellung gefiel Albrecht auch, aber ihm war nicht ganz wohl dabei. In einem waren sie sich sicher: Sie würden keinen Fuß in ihren Geburtsort, keinen Fuß nach Rhauderfehn setzen, auch wenn es nur wenige Kilometer von Leer entfernt liegt.

Hier und heute, im Flur des Hospice, Friedel neben ihm, fahl und zusammengesackt in ihrem Stuhl, und er rat- und hilflos, war er unglaublich froh, dass sie damals die Reise nach Leer angetreten hatten. Nicht nur, weil sie einige ehemalige Klassenkameraden treffen konnten. Auch die Einwohner, mit denen sie in Leer zusammenkamen, vor allem die jüngerer Generationen, die zu jung gewesen waren, um zu Tätern zu werden, empfingen sie so herzlich, wie sie es in ihrer Jugend nie erfahren hatten. Sie saßen bei Brot und Bier zusammen, mit einigen Leuten freundeten sie sich an. Zwei Ehepaare besuchten sie in Amerika, sie schickten ihnen Ostfriesentee und Kluntjes, sie schrieben ihnen regelmäßig Briefe.

Er hatte ihnen von Friedels Schlaganfall am Telefon erzählt und von seinen Sorgen, dass sie selbst dieses schreckliche Hospice bald nicht mehr bezahlen könnten. Sie verlangten hier 8000 Dollar im Monat, und Friedel und er waren keine Rockefeller, wie er immer sagte, ihre Ersparnisse waren bald aufgebraucht. Wenn man alt und krank ist, ist man schnell helplessandalone in Amerika. Ihre Bekannten aus Leer antworteten schnell: »Wir können euch helfen. Wir holen euch nach Ostfriesland, finden ein gutes Pflegeheim für euch beide, in dem sich Pflegekräfte richtig um Friedel kümmern und ihr zusammen sein könnt. Wir können alles organisieren, sagt uns nur Bescheid.«

Albrecht wunderte sich selbst ein wenig über sich. Doch er zögerte kaum. Für Friedel würde er es tun. Zurückkehren in das Land der Täter und Feiglinge. An den Ort ihres Schreckens und Schmerzes. Er klammerte sich an das Angebot wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring im stürmischen Meer. Denn das Leben in Florida, es glich immer mehr einem Gefängnis, es kam ihm vor, als lebten sie gefangen hinter den Gitterstäben ihrer Erinnerungen.

Mit Friedel hatte schon seit einigen Jahren etwas nicht gestimmt, er hatte es nicht bemerkt oder nicht bemerken wollen. Wenn man mit einer Person all die Jahre zusammenlebt, realisiert man manchmal erst spät, dass sich eine Gewohnheit, eine Marotte, ein Verhalten an ihr ändert. Eine Krankheit kann sich manchmal zu langsam, fast unmerklich in ein Leben schleichen. Ja, Friedel war stiller geworden. Wenn sie sich mit Freunden trafen, zu Geburtstagsfeiern, zum Kaffee oder am Swimmingpool, war meist er es, der redete, manchmal auch so viel, dass es für sie beide reichte. Friedel war seit jeher ein wenig zurückhaltender gewesen, doch sie hatte immer ihre Freundinnen gehabt und konnte gesellig sein, war interessiert an Gesprächen und Leuten. Zuletzt hatten selbst ihre Nachbarn im Bus, der sie zweimal in der Woche aus ihrer Wohnanlage zum Supermarkt brachte, gefragt: »What’s going on with Friedel? She’s so calm.« Und es stimmte, Friedel wirkte oft abwesend, manchmal sogar verbittert. Sie verließ am liebsten kaum noch ihr Apartment, aber er wurde nicht hellhörig, als sie ihm einmal sagte, sie fühle sich zu Hause am wohlsten. Friedel war langsamer geworden. An der Kasse im Supermarkt stand sie regungslos da und wartete, bis er den Zucker oder die Milch auf das Band legte. Sie ging langsamer, für jeden Handschlag brauchte sie länger als früher. Heute glaubt er, dass sie an einer Art von Demenz litt, aber er hatte ja keine Ahnung damals.

Den Bus mussten sie schon seit Jahren nehmen zum Supermarkt, weil er immer schlechter sah. Mit seinen Augen hatte es angefangen in den siebziger Jahren, er erinnert sich noch genau: Friedel und er saßen in seinem Buick, es war ein Sonntag und sie fuhren von New York raus aufs Land, Freundinnen von Friedel besuchen. Er sagte zu Friedel: »Ich habe was im Auge, ein Sandkorn vielleicht.« Er rieb sich das linke Auge und es schien erst besser zu werden, doch am nächsten Tag sah er schwarze Punkte. Der Augenarzt diagnostizierte einen Augeninfarkt und maß einen Augeninnendruck von 48 Millimeter Quecksilbersäule, bei einer Operation wurde ihm ein Röhrchen eingesetzt, sein linkes Auge schmerzte nicht mehr. Doch gleichzeitig plagte ihn eine Netzhauterkrankung, gegen sie half keine Operation, er sah von Jahr zu Jahr schlechter, und das, was er sah, war immer weniger klar und scharf, bald konnte er nicht mehr Autofahren. Heute erkennt er zwar die Umrisse der Lebensmittel in den Regalen im Supermarkt, aber nicht mehr die Schrift auf den Packungen. Aus Gesichtern sind dunkle Schatten für ihn geworden.

Der Weg zu Friedel ins Hospice war beschwerlich. Er rief jeden Morgen an der Rezeption in der Wohnanlage den car service. Mit dem Sammeltaxi dauerte es zwar länger und es war unzuverlässig, aber die Fahrt war billiger als mit einem regulären Taxi, und er wollte Geld sparen für Friedels Behandlungen. Manchmal stand er morgens stundenlang vor der Anlage und wartete auf ein Sammeltaxi. Am Abend, wenn Friedel schlief, rief er vom Hospice einen Wagen, und es gab Tage, da dauerte die Fahrt stundenlang, weil der Fahrer andere Gäste erst noch nach Fort Lauderdale Beach bringen musste, zu den Kreuzfahrtschiffen. Dann war er schon mal erst um ein Uhr nachts zu Hause. Endlich dort angekommen, war er zu erschöpft zum Essen. Wenn er bei Friedel war, dachte er nicht ans Essen.

»Al, Du bist ja nur noch Haut und Knochen«, sagten Bekannte, wenn sie ihn vor ihrer Wohnanlage auf den car service warten sahen. Er war erschöpft, von den Tagen im Hospice, von der Sorge um Friedel, die immer verzweifelter »Al« rief, von den ergebnislosen Telefonaten mit Versicherungen und Pflegeeinrichtungen. Grabstellen hatten sie sich beide glücklicherweise schon Jahre zuvor reserviert und bezahlt, auf einem schönen jüdischen Friedhof in New Jersey, vor den Toren New Yorks. Ihre Gräber sollten einmal nebeneinanderliegen, doch er wollte nicht daran denken, hoffte, dass Friedel wieder gesund werden würde, wenn sie nur endlich an einem richtigen Ort wäre.

Dann ging alles sehr schnell. Als die Bekannten aus Leer im Apartment in Fort Lauderdale standen, war er nicht mehr in der Lage, selbst zu packen, das Telefon abzubestellen oder die Möbel zu verkaufen. Ihre Bekannten stopften Kleidung, Fotoalben und einige Erinnerungsstücke zusammen. Die beinahe sieben Jahrzehnte ihres amerikanischen Exils fanden Platz in sieben Koffern. Sie gingen hinaus, er drehte den Schlüssel ein letztes Mal im Türschloss und riegelte das Apartment ab.

»Al«, rief Friedel, als sie ihn an diesem Tag ins Hospice kommen sah. Dann sah sie seine Begleiter, die Bekannten aus Leer. Sie wusste, dass sie gekommen waren, um beide nach Deutschland zu holen. In Friedels Körper bebte es. Sie begann zu schluchzen, zu schreien, zu weinen, so laut, hemmungslos und bitterlich, er hatte sie noch nie so gehört.

Auch die Bekannten erschraken sehr, dann erst erkannte Albrecht: Friedel weinte vor Freude.

3

Das Erste, was Gerda Dänekas am »Neuzugang aus Amerika« auffiel, war dessen schreckliche, viel zu weite amerikanische Jeans. Sie hing an seinem Körper wie ein Viermannzelt an einer Vogelscheuche, so ausgemergelt wirkte der alte Mann mit der getönten Brille. Dazu trug der Amerikaner eine bunte Joggingjacke und ein dunkelblaues Baseball-Cap der New York Yankees. Angespannt lief er neben den Sanitätern her, die seine Schwester auf einer Trage ins Seniorenheim im ostfriesischen Leer schoben, und schien kein Auge für seine Umgebung zu haben, nicht für das Heim, das sein neues Zuhause werden sollte, nicht für Gerda, die auf seine Ankunft gewartet hatte.

Einen Tag zuvor hatte der Chef Gerda Dänekas in sein Büro gerufen und ihr einen seiner Sonderaufträge erteilt, es würde wahrscheinlich ihr letzter sein, denn schon in wenigen Wochen würde sie in Rente gehen. Mit 62 Jahren, scherzte sie, müsste sie hier eigentlich schon wohnen, nicht arbeiten. Am nächsten Tag, erklärte der Chef, käme ein Geschwisterpaar aus Amerika, das ein bisschen mehr Fürsorge bräuchte, die Schwester sei nach einem Schlaganfall pflegebedürftig, der Bruder noch ganz gut beisammen, und er habe sich gedacht, dass sie sich um die beiden kümmern könnte. Die Schwester bekäme ein Zimmer im Pflegebereich im ersten Stock, für den Bruder habe er das freie Einzelzimmer im Wohnbereich im Erdgeschoss vorgesehen. Keine Sorge, hatte er gesagt, die beiden würden Deutsch sprechen, weil sie ursprünglich aus Deutschland stammten, Albrecht und Friedel Weinberg hießen sie. Sie solle jetzt nach Hause gehen und freimachen, er würde sie im Laufe des nächsten Tages anrufen.

Seit einem Jahrzehnt arbeitete Gerda Dänekas als Altenpflegerin. Sie hatte davor lange Jahre in der Leeraner Innenstadt in einem Bekleidungsgeschäft die Mode der Saison verkauft, aber als sie ihre kranke Mutter in ihr Haus geholt hatte, in dem sie mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen wohnte, hatte sie erkannt, dass ihre Aufgabe in der Pflege von alten Menschen lag. Mit Mitte vierzig lernte sie in der Altenpflegeschule mit Auszubildenden zusammen, die zwanzig Jahre jünger waren als sie und die ihre Kinder hätten sein können, doch das störte Gerda nicht, sie hatte ihr Ziel vor Augen. Denn das ist Gerda, laut Gerda: »Wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich das durch. Ich kann keine Ungerechtigkeiten ertragen. Wenn ich sehe, wie jemand schlecht behandelt wird, dann mache ich den Mund auf und haue auf den Putz.«

Andere sagen: Gerda gibt es nur ganz oder gar nicht. Sie ist ohne Scheu, resolut, immer bereit zum Kampf für das Gute, von Grund auf herzlich, eine Kümmerin; und wer einen Platz in ihrem Herzen hat, zu dem hält sie bedingungslos.

An diesem Tag war im Altenheim der Tisch in einem kleinen Raum gedeckt, sie hatten alles vorbereitet für einen Willkommenstee mit Gebäck, man ist hier schließlich in Ostfriesland – es war der 23. Februar 2012, ein Tag, an den sich Gerda noch heute gut erinnert, nicht, weil er ungewöhnlich war, sondern weil ihr das, was seitdem in ihrem Leben passiert, so außergewöhnlich erscheint. Für den Tee nahm sich der Amerikaner in der weiten Jeans, der sich als Albrecht Weinberg vorstellte, nur wenig Zeit. Kurz nach der Ankunft war er mit seiner Schwester im Fahrstuhl in den ersten Stock gefahren, Albrecht wich auch in Deutschland nicht von ihrer Seite.

Der Flug von Miami nach Düsseldorf war nervenaufreibend gewesen, sie waren eine Stunde später gestartet, weil noch eine Sitzreihe im Flugzeug ausgebaut werden musste, damit Friedel in ihrer Krankenliege Platz fand. Ein Arzt begleitete sie während des Fluges und doch sorgte sich Albrecht, ob er seiner Schwester mit dieser Reise nicht zu viel zumutete, ob die Rückkehr nach Deutschland nicht doch ein Fehler war. Ein Krankentransport brachte sie von Düsseldorf nach Leer, und Albrecht war erleichtert zu sehen, dass Friedel antwortete, als der Sanitäter sie ansprach, er fragte auf Deutsch, sie antwortete auf Englisch.

Im Hospice in Fort Lauderdale hatte Friedel sich immer mehr zurückgezogen, es war, als kapsele sie sich langsam ab von dieser Welt. Doch nun sprach sie mit diesem fremden Sanitäter und Albrecht glaubte, wieder ein wenig Lebensmut in ihr wachsen zu sehen. Vielleicht war es die deutsche Sprache, die etwas in ihr weckte, vielleicht waren es Erinnerungen an die Kindheit, Albrecht grübelte darüber nicht nach, er hatte keine Zeit dazu. Denn Friedel konnte nicht ohne ihn. War er einmal kurz aus dem Raum, da rief sie schon: »Al! Al! Al!«

Nachts, wenn Friedel schlief, telefonierte Albrecht mit Amerika. Er hatte noch die Wohnung abzuwickeln in Fort Lauderdale, und mit der Wohnung auch ihr Leben in Amerika, es gab viel zu klären mit Versicherungen, Behörden, dem Stromunternehmen. Und mit Freunden. Eine Freundin aus New York, die auch in Auschwitz gewesen war, reagierte erst mit langem Schweigen, dann kurz angebunden am Telefon: »Wie könnt ihr ausgerechnet zurück nach Deutschland gehen? Ihr wisst doch, was die Deutschen uns angetan haben!«

Auch Gerda führte spätnachts lange Ferngespräche, die amerikanischen Ärzte hatten den Geschwistern Weinberg ein Sammelsurium von Medikamenten mitgegeben. Es dauerte ein wenig, mit deren Hilfe und ihrem rostigen Schulenglisch herauszufinden, welche sie zu welcher Tageszeit verabreichen sollte.

Wenn Gerda morgens um sieben Uhr ihren Dienst antrat, fand sie Albrecht nicht in seinem Zimmer, sondern am Bett seiner Schwester in der Pflegestation. Die Nachtpflegerin nahm sie nach ein paar Tagen zur Seite und sagte: »Der Herr Weinberg muss doch auch mal schlafen, der sitzt die ganze Nacht am Bett seiner Schwester.«

Albrecht wurde immer weniger. Die Jeans fanden kaum noch Halt an seinem dünnen Körper. Gerda begann, sich Sorgen zu machen.

Vier Tage hatte sie gebraucht, um die sieben hastig gepackten Koffer der Geschwister Weinberg auszupacken und das Chaos zu sortieren, sie fand Kleidung darin, Erinnerungsstücke und Fotoalben, die sie neugierig machten. Sie sah Schwarz-Weiß-Aufnahmen von ernst blickenden Menschen aus vergangenen Zeiten, verblichene Fotos von der heute zerstörten Synagoge in Leer und von einer Grabplatte mit einem eingravierten Davidstern.

Zum Aufnahmeprotokoll im Seniorenheim gehörte es, dass für jeden Bewohner und jede Bewohnerin eine kurze Zusammenstellung über die Stationen ihres Lebens, über ihre Familie, ihre Arbeit, ihre Kinder und ihre Hobbys angefertigt wurde, für die Geschwister Weinberg fiel Gerda diese Aufgabe zu. Diese »Biografie« sollte eine Hilfestellung im täglichen Miteinander von Personal und Bewohnern liefern, manchmal ließ sich damit auch erklären, warum sich manch ein alter Mensch in bestimmten Situationen auf bestimmte Weise verhielt. Gerda war das Gespräch, in dem es um diese wertvollen Informationen gehen sollte, immer wichtig, sie nahm sich mindestens eine Stunde Zeit, um mit den Bewohnern ausführlich über ihr Leben zu reden. Manchmal erfuhr sie dann mehr, als sie wissen wollte, andere alte Menschen waren misstrauisch und schwiegen, wieder andere erinnerten sich nur noch an Fragmente ihres Lebens.

Als Friedel schlief, sprach Gerda den neuen Bewohner an: »Herr Weinberg, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Darf ich das?«. Albrecht Weinberg verzog erst einmal das Gesicht. Dann sagte er: »Ich finde es überhaupt nicht gut, wenn ich gesiezt werde. Ich kenne das aus Amerika gar nicht mehr. Ich bin Albrecht, wie heißt du?«. Gerda zögerte. Sie legte Wert auf das Sie zwischen Pflegerinnen und Pflegern und den Heimbewohnern. Eine Frage des Respekts. Doch weil der Mann aus Amerika so insistierte, gab sie nach.

Normalerweise benötigte sie für eine Kurzbiografie zwei Formularseiten, doch als sie Albrecht an einem Nachmittag befragte, reichte ihr Papiervorrat nicht für all die Notizen. Während Gerda fragte und Albrecht redete, merkten beide schnell, wie gut sie einander verstanden. Und in Gerda wuchs das Gefühl, dass sie für Albrecht und Friedel verantwortlich sei, für diese beiden Holocaust-Überlebenden in ihrer alten Heimat, in der ihnen so viel Schreckliches angetan worden war. Die keinen Menschen mehr hier hatten und sich doch auf die Reise gemacht hatten, weil sie keinen anderen Ort auf der Welt mehr wussten, an den sie ihre Hoffnung auf ein paar letzte Lebensjahre in Würde knüpfen konnten.

Gerda Dänekas ist ein Kind der fünfziger Jahre, die bundesdeutsche Vergangenheitsbewältigung bestand damals in Vergangenheitsverdrängung. Selbst die Haupttäter der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, etwa aus dem Führerkorps der Gestapo, dem Sicherheitsdienst und aus den Einsatzgruppen, fassten damals schnell wieder Fuß in Gesellschaft und Politik. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte schon 1952 einen Schlussstrich unter jede ernsthafte Aufarbeitung gezogen. Unter den in alliierten Gefängnissen inhaftierten »Kriegsverurteilten« seien nur sehr wenige »wirkliche Verbrecher«, hatte er erklärt, und die seien zudem vorwiegend »Asoziale und Vorbestrafte«. »Nazitäter« waren in der öffentlichen Wahrnehmung nicht die Männer, die den Massenmord planten und organisierten, nicht der Gestapo-Chef oder der Einsatzgruppenkommandant, sondern einige wenige SA-Schläger und KZ-Wachmänner. Und so wurden auch eher die Pogrome während der »Reichskristallnacht« als Verbrechen der Nazis verstanden, weniger aber der schwerer greifbare millionenfache Mord an den Juden.

Über den Holocaust erfuhr Gerda lange kaum etwas, die Elterngeneration schwieg, wenn sie fragte, Lehrer leugneten. Bis ein junger Referendar an ihre Schule kam und den Schülerinnen und Schülern Fotos aus Auschwitz zeigte. Seitdem versucht Gerda zu verstehen, wie dieses Menschheitsverbrechen geschehen konnte, warum die meisten Täter ungeschoren davonkommen konnten und wie für die Überlebenden ein Leben nach dem Überleben möglich sein kann.

Sie saß am 22. Januar 1979 vor dem Fernseher, als die amerikanische Serie Holocaust im Dritten Programm anlief. So wie beinahe jeder zweite Erwachsene in der Bundesrepublik Deutschland verfolgte sie das Schicksal der fiktiven jüdischen Berliner Arztfamilie Weiss zur Zeit des Nationalsozialismus. An den Schock, den die Serie bei ihr auslöste, kann sich Gerda heute noch erinnern, sie war damit nicht allein. Heute gilt Holocaust unter Historikern als ein Meilenstein in der Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik, endlich begannen sich große Teile der Deutschen mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Auch Gerda schaltete oft den Fernseher ein, wenn in den folgenden Jahrzehnten historische Dokumentationen über die Zeit des Nationalsozialismus liefen, sie verpasste nicht Steven Spielbergs Holocaust-Film »Schindlers Liste«, sie las Artikel über die »Stolpersteine«, mit denen man begann, in vielen Städten an die ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger zu erinnern und die darauf hinwiesen, dass die Judenverfolgung nicht nur in weit entfernten Orten in Osteuropa stattgefunden hatte, sondern auch in Berlin, Nürnberg oder Dortmund, ja, überall in Deutschland, auch in Ostfriesland.

Jetzt aber saß sie hier im Seniorenheim diesem alten Mann aus Amerika gegenüber, der nur Albrecht genannt werden wollte. Der erzählte, dass er in dem Ort Westrhauderfehn, heute ein Ortsteil der Gemeinde Rhauderfehn (oft auch nur »Rhauderfehn« genannt), gut 15 Kilometer südöstlich von Leer, aufgewachsen sei. Der sie fragte: »Hast du schon mal einen Jööd gesehen?«. Gerda staunte. Das Plattdeutsch seiner Jugend schien er nicht vergessen zu haben, ein »Jude« war bei ihm ein »Jööd«.

Nein, Gerda hatte noch keinen Juden getroffen, zumal keinen, der auch noch Plattdeutsch sprach. Sie wusste auch kaum etwas über das erloschene jüdische Leben in ihrer Heimat, die Nationalsozialisten hatten damals ganze Arbeit geleistet, sämtliche jüdische Spuren in Leer zu tilgen. Gerda wusste, dass in der Heisfelder Straße, dort, wo heute die Halle einer ehemaligen Autowerkstatt und eine längst geschlossene Tankstelle verrotten, einmal die Synagoge stand, bevor sie während der Pogromnacht 1938 angezündet und zerstört worden war.

Dabei hatten in Ostfriesland vor 1933 überdurchschnittlich viele Juden gelebt. In den Städten hier lag ihr Anteil an der Bevölkerung bei 2,5 Prozent, gut 1,5 Prozent höher als in den anderen Städten der Provinz Hannover. Die meisten von ihnen lebten vom Viehhandel, besonders vom ostfriesischen Exportschlager, den weltweit bewunderten Milchkühen der schwarz-weiß gefleckten Rasse »Schwarzbuntes Niederungsrind«, für die 1878 der erste Zuchtverband gegründet worden war und deren Prachtexemplare damals schon mehr als fünfzehn Liter Milch am Tag gaben.

Groß und stolz waren die jüdischen Gemeinden in Emden, Aurich, Norden und Leer, sie verfügten über Synagogen, Schulen, Waisenhäuser und Friedhöfe, ihre Mitglieder waren seit dem Kaiserreich integriert in alle Bereiche des ostfriesischen Lebens, wie man heute in Abhandlungen zur Geschichte Ostfrieslands nachlesen kann: Ein gewisser Simon Oppenheimer wurde in Esens 1902 Schützenkönig, Abraham Wolffs wurde die Ehre zuteil, in den Rat der Stadt Aurich aufgenommen zu werden, der Synagogenvorstand Moses Koppel wirkte als Senator von Leer und die Weinbergs, Fellmanns und Cohens genossen Ansehen als Händler auf dem dortigen Viehmarkt.

Eine ausgelöschte Kultur. Von den elf Synagogengemeinden Ostfrieslands hat keine das Dritte Reich überstanden. Die Nazis haben nicht nur ihre Gemeindemitglieder verfolgt und ermordet; sie haben auch alles getan, um die Erinnerung an sie auszulöschen, sie haben die Synagogen verbrannt, die Kultgegenstände zerstört und die Archive vernichtet.

Und nun saß Gerda Dänekas plötzlich und unvermittelt dieser ausgelöschten Kultur gegenüber – in Gestalt des dürren Mannes aus Amerika mit der schrecklich weiten Jeans. »Oh, mein Gott«, dachte sie nach ihrem Gespräch mit Albrecht, »was haben Friedel und Albrecht für eine Vergangenheit!« Als ihr das aufging, stürmte sie aufgeregt in den Pausenraum, wo ihre Kollegen und Kolleginnen rauchten, groß war ihr Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden. »Wisst ihr, was wir für Neuzugänge haben?«, sagte sie. »Das sind Leute, die haben den Holocaust überlebt!«