7,99 €

Mehr erfahren.

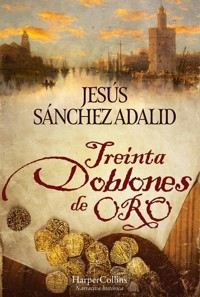

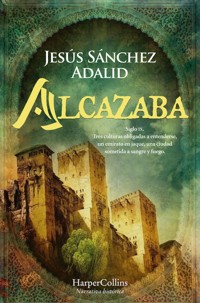

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Siglo IX. Tres culturas obligadas a entenderse, un emirato en jaque, una ciudad sometida a sangre y fuego. Alcazaba, la Historia. Judit, conocida por todos como la Guapísima por su extraordinaria belleza, aún no ha cumplido los veinticinco años cuando enviuda de Aben Ahmad al-Fiqui, un musulmán con el que su padre la casó por conveniencia. Tras su muerte, Judit, de origen judío, decide buscar nuevo marido, pero es rechazada tanto por musulmanes como por judíos debido a la situación extrema que se vive en Mérida, una ciudad donde imperan las revueltas y las rencillas y donde todos se toleran pero se temen. La calma tensa que preside la relación entre árabes, beréberes, muladíes, judíos y cristianos muy pronto se resquebrajará. La rivalidad y el miedo, además de la codicia de los gobernantes y los feroces tributos anuales que deben rendir a Córdoba hará que se rebelen contra el poder central de Abderramán II. Unidos por su odio hacia el emir de Córdoba se aliarán para derrocar el poder detentado en Mérida por el gobernador Marwán y liberarse de su yugo, pero Abderramán II mandará uno de los mayores ejércitos jamás vistos para someter a sangre y fuego a la ciudad... «Destruiré aquella Mérida orgullosa y rebelde. Iré allá y desharé sus murallas contumaces; ¡a cenizas y polvo las reduciré!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 659

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Alcazaba

© Jesús Sánchez Adalid, 2012, 2022

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imagen de cubierta: Shutterstock

I.S.B.N.: 978-84-18623-70-7

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Citas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Capítulo 64

Capítulo 65

Capítulo 66

Capítulo 67

Capítulo 68

Capítulo 69

Capítulo 70

Capítulo 71

Capítulo 72

Capítulo 73

Capítulo 74

Capítulo 75

Capítulo 76

Capítulo 77

Capítulo 78

Capítulo 79

Final

Nota histórica

Glosario de términos

A mi sobrino Álvaro, que nació cuando concluía esta novela y que, por esas cosas de la vida, será emeritense

¡Ay de Mérida! La ciudad rebelde que yergue

su arrogante cabeza contra el destino…

Tomado del Nafh al-Tib, de Al Maqqari

Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas

y baluartes: Abrid las puertas para que entre un pueblo justo,

que observa la lealtad; su ánimo está firme y mantiene la paz.

Isaías 26, 1-3

1

Todos los parientes, amistades y buenos conocidos de Abén Ahmad al Fiqui se reunieron en su casa cuando se enteraron de que había muerto. Las mujeres hacían manifestación de duelo con alaridos y alabanzas al difunto. Cada vez que una de ellas gritaba, enseguida era contestada por las demás y se organizaba el llanto. Se agolpaban a la puerta de la alcoba, sin atreverse a entrar, y contemplaban el cadáver derramando lágrimas y exhibiendo muecas de dolor.

—¡Mirad al desdichado! ¡Qué poca cosa es para los mortales, pero qué grande para la misericordia de Alá!

—¡Grande es Dios! ¡Paz y misericordia para Abén Ahmad al Fiqui! Allah irhamo! (Dios sea misericordioso). Allah isalmek! (Dios otorgue la paz).

El muerto yacía de costado, encogido, de manera que las rodillas se le juntaban con el pecho. Tenía aún los ojos abiertos y una hilera de babas se le descolgaba desde el labio inferior hacia la barba canosa y lacia. El cuerpo tan seco apenas abultaba bajo la sábana que lo cubría. Junto al lecho solo estaba la viuda, la única de las mujeres que permanecía en silencio: Judit al Fatine, conocida por todo el mundo en Mérida como la Guapísima, por su belleza verdaderamente extraordinaria; aún no había cumplido los veinticinco años y era alta, de hermosa piel trigueña, cabellos dorados, ojos color miel y un aspecto tan sano como el pedernal. Incluso allí, junto a la penosa imagen del cadáver de su marido, admiraba verla, vestida con una sencilla juba de lino crudo y un velo color canela.

Sería por esta presencia deslumbrante de Judit y porque atraía todo tipo de miradas por lo que el anciano Ferján, tío del difunto, se acercó a ella y le dijo entre dientes:

—Anda, mujer, sal de la alcoba y ve a recogerte, que los hombres debemos ocuparnos del cuerpo.

Ella, obediente, se puso en pie y salió exhibiendo la amenidad plena de su esbelto talle, la delicadeza de su caminar y una expresión pálida y ausente en el preciosísimo rostro. Hombres y mujeres se apartaron en el corredor para dejarla pasar entre ellos mientras meditaban sobre lo afortunado que debía de haber sido Abén Ahmad, aun habiendo tenido una vida colmada de desdichas.

Porque el difunto marido de Judit fue siempre un hombre común, corriente y nada extraordinario; feo, canijo, que no contaba siquiera con patrimonio o dinero para merecer a una mujer así. Hasta se decía por ahí que no había reunido a lo largo de su miserable vida otra cosa que deudas. Sobre todo desde que, para colmo de infortunios, se cayó del tejado y se destrozó la espalda, quedándose permanentemente hecho un cuatro, como ahora yacía muerto en su tálamo.

No es de extrañar, pues, que los asistentes al duelo pareciesen estar con el deseo de recibir las explicaciones de la Guapísima acerca de si era verdad o no que ese tullido alfeñique se había pasado todas las noches de su matrimonio envuelto en sudores de amor, gozando de tan extraordinaria mujer, como alardeaba cada día en el hamán sin ningún pudor, dejando a jóvenes y viejos babeando de envidia. Y también querían saber qué haría a partir de ahora la viuda, sin una herencia que le garantizase una vida digna y feliz, después de haber tenido que cuidar durante años al enfermo.

Pero, con el muerto reciente, no había de momento tiempo para otra ocupación que no fuera cumplir con la piadosa tarea de prepararlo para la sepultura. Así que un par de vecinos de buena fama entraron en la alcoba y se pusieron a las órdenes del anciano Ferján para iniciar los rituales de limpieza que exige la tradición musulmana antes del entierro. Cerraron primeramente los orificios del cuerpo con algodón perfumado y lavaron y secaron el cadáver antes de envolverlo con el sudario derramando incienso en cada vuelta. Les costaba mucho trabajo enderezar las piernas y tuvieron que hacer uso de unas gruesas cañas y un rollo de vendas a modo de entablillado.

Cuando hubieron terminado estos trabajos, descorrieron la cortina y los presentes, que abarrotaban la casa, pudieron ver a Abén Ahmad, amortajado ya con dignidad y colocado sobre las angarillas que lo trasladarían a la mejor estancia de la casa. De nuevo las mujeres prorrumpieron en gritos, alaridos y alabanzas, mientras se retiraban para dejar que los hombres rodearan al difunto.

Judit al Fatine, la Guapísima, sentada en el suelo junto a su anciana cuñada, permanecía con el rostro embozado en el velo color canela, dejando ver solo sus bellos ojos, enrojecidos, brillantes por las lágrimas y perdidos en el vacío.

El viejo Ferján alzó la voz, mandó callar a las plañideras y llamó a los presentes al rezo con estas palabras:

—¡Aquí comienza la oración por el difunto!

Los hombres se alinearon mirando a la alquibla, que caía más o menos hacia la puerta principal, y colocaron sus manos extendidas a la altura de las orejas. Entonces el anciano proclamó:

—¡Dios es lo más grande!

Siguieron las aclamaciones, las promesas, las alabanzas y las súplicas durante un largo rato. Ora miraban todos a la derecha, ora volvían las cabezas hacia la izquierda y, sin perder de vista al muerto, suplicaban:

—Paz y misericordia para él.

Sentáronse luego en el suelo y oraron en silencio, levantando las manos, antes de decirles a los dolientes:

—Allah irhamo.

A lo que respondían los familiares:

—Allah isalmek.

Atardecía cuando el cortejo fúnebre cruzó el arrabal y, encaminándose por el sendero que discurría al pie de la muralla, llegó al antiguo cementerio que mira hacia el poniente, en la pendiente suave de la ladera que cae sobre el río. El aire era tórrido, bochornoso, y estaba saturado por los aromas de las orillas.

Los sepultureros, que se afanaban todavía cavando la tumba, asomaron las cabezas con los rostros sudorosos y llenos de ansiedad al ver aproximarse a los afligidos con el difunto. Hubo, pues, que esperar a que se ahondara la fosa y se hicieron de nuevo todos los rezos, dando vueltas en torno, antes de echar las rodillas a tierra para recitar las suras como manda la tradición.

Mientras tanto, la viuda y los demás familiares permanecían alejados, con las mujeres, que no se cansaban de gimotear y hacer aspavientos. El sol se ponía a sus espaldas y el cielo se tornaba anaranjado en el horizonte. Abajo el río fluía tranquilo, plateado, en su cauce amplio, flanqueado por juncos y álamos. Los pescadores echaban las redes desde sus barcas y las lavanderas apaleaban la ropa sobre la hierba en la orilla. Rebaños de cabras regresaban a los apriscos, conducidos por escuálidos muchachos de piel oscura.

Un hombrecillo desdentado y de barba en punta, que cabalgaba a lomos de un rucio pequeño, se detuvo a distancia y le preguntó a uno de los dolientes:

—¿Quién es el muerto?

—Abén Ahmad al Fiqui, el tullido, que se cayó del tejado en la casa de Sanam.

—¡Alá le dé al fin el descanso! Allah irhamo, Allah isalmek…

2

El día después del entierro, Judit estaba por la mañana sentada a la sombra, bajo la tupida higuera que extendía sus retorcidas ramas delante de la casa. Nadie había ido a verla desde que se dispersó el cortejo fúnebre en el cementerio la tarde anterior. Tal vez por eso permanecía expectante, y en cierto modo oculta, entre las verdes hojas. El aroma blando y dulzón de los higos maduros parecía aumentar su tristeza.

Se había puesto un bonito traje nuevo de color blanco que, si no fuera por la pena, le daría aire de fiesta. Recordó la razón por la que se lo hizo, siguiendo el mandato de Abén Ahmad, y el disgusto que le produjo haber aceptado pagar tanto por la tela de seda. El gasto obligó a su marido a desprenderse del robusto esclavo que se ocupaba de llevarle cada día a los baños, introducirlo en el agua, lavarlo, vestirlo y volver a colocarlo en el lecho. «Ya no lo voy a necesitar», había predicho el difunto dos semanas antes de entrar en agonía, adivinando que se acercaba su final. Después de vender al esclavo, le ordenó a la Guapísima comprar la tela y hacerse el vestido. «Te hará falta para encontrar un nuevo esposo», le dijo. Ella en aquel momento no rechistó. Sabía bien que resultaba inútil discutir con Abén Ahmad. Aunque ya tenía decidido que si él moría no volvería a contraer matrimonio.

Estos recuerdos le provocaron enfado y cólera. Entonces pensó en ir a deambular por el mercado, como solía hacer todos los sábados por la mañana. Su desolación y su rabia la incitaban a salir e ir hasta allí. Pero la retuvo el temor a que pudiesen pensar mal de ella y tal vez murmurar: «Mirad, ahí va la Guapísima con un vestido flamante, cuando el tullido Abén Ahmad aún está caliente en su tumba». Esto le parecía pavoroso y desproporcionado. Sobre todo porque nadie sabía que ella misma le había jurado a su marido, en el lecho de muerte, que se pondría el vestido nuevo al día siguiente del entierro.

A Judit también le abrumaba descubrir que, bajo el manto de su disgusto, se escondía un brillante asomo de esperanza y el incipiente color de la alegría. Trataba de evitarlo, pero un reluciente, imperceptible y ambiguo placer venía a mezclarse con sentimientos de injusticia y soledad.

Entonces le dio por pensar que la culpa la tenía el vestido y de esta manera sintió cierto alivio. «Fue capricho suyo —se dijo—. Nunca quise comprar la tela y hacérmelo. ¿No habría sido preferible, ¡y perdóname, Dios!, ponerse ropa vieja y cubrirse la cabeza con ceniza?». Pero los juramentos hechos en la hora de la muerte son sagrados. Aunque eso, que lo sabe todo el mundo, en este caso era desconocido por la gente. Porque no había ni un solo testigo que pudiera dar fe de que lo del vestido no era su voluntad, sino la del propio difunto.

Enredada en estos pensamientos, Judit se sintió cautiva. Como en tantas ocasiones a lo largo de su vida. Como se había sentido desde el momento en que a su padre, Abdías ben Maimún, se le metió en la cabeza que ella debía casarse con Abén Ahmad, y con ningún otro hombre más que con él, porque estaba convencido de que sería el único que la haría feliz. Por haber tenido una premonición, una especie de señal el día que le cagó una cigüeña en la cabeza al pasar por delante de la puerta de su futuro yerno. Y este se ofreció gentilmente a limpiarle la porquería, momento que aprovechó para pedirle a su hija en matrimonio. «Nada en este mundo sucede porque sí —sentenció Abdías—. Una señal de lo alto no se debe despreciar». Y ya nadie le pudo convencer de que era una locura casar a una muchacha virgen de dieciséis años, tan dotada de hermosura que podía aspirar al mejor pretendiente, con un hombre común y corriente como Abén Ahmad, que se ganaba la vida poniendo tejas; un alarife maduro, débil y poco hablador, que se cayó del alero de un tejado a poco de celebrarse la boda y se quedó inservible para todo, incluso para los esfuerzos que exige el amor.

Apenas había dormido Judit durante la noche, dando vueltas a estos recuerdos en su cabeza. Y ahora, aunque su corazón palpitaba de tristeza, empezaba a vencerla el cansancio y se le cerraban los ojos, en la frescura y la quietud bajo la higuera.

El sueño la arrebató durante un instante y su mente pareció disolverse feliz en la nada. Pero una voz chillona y desagradable la despertó enseguida:

—¡Judit! ¿Dónde estás, muchacha?

Miró hacia la calle polvorienta y vio a su vieja cuñada Tova, que venía caminando trabajosamente, apoyándose en una vara de castaño.

—¡Judit! —insistía a gritos—. ¡Sal de una vez, que estoy a la puerta!

La Guapísima abandonó su placentero refugio con desagrado, pero lo disimuló.

—No grites, Tova. Estoy aquí, junto a la higuera.

La anciana veía poco y aguzó sus ojillos.

—¡Ah!

Ambas cuñadas permanecieron en silencio durante un rato. Después Tova se puso a gimotear y ensalzó al difunto como si aún estuviera presente:

—¡Ay, Abén Ahmad, hermano mío, Alá sea misericordioso contigo! ¡Ay, qué desdichado has sido, hermano mío! ¡Qué lástima! ¡El Bondadoso te dé su paraíso por todo lo que has padecido en esta vida! ¡Guárdale, Alá, con los que merecen tus jardines y tus huertos!

Judit fue hacia ella y la tomó del brazo.

—Vamos, cuñada, ven a sentarte aquí conmigo a la sombra, que hace calor.

Se sentaron la una al lado de la otra sin decir nada y estuvieron así, suspirando, hasta que la anciana prorrumpió de nuevo en lamentos:

—¡Ay, Abén Ahmad, mi hermano! ¡Ay, buen hijo de nuestro buen padre Ahmad al Fiqui!

Judit se refugió en el silencio, sin poder soportar lo que oía. Tova, como el resto de su familia, se había despreocupado de su hermano y apenas fue a verlo durante su larga enfermedad. Era la hora de la hipocresía y los remordimientos.

La vieja prosiguió entre sollozos:

—¡Ay, hermano mío!… Y esta viuda tuya, ¿qué hará la pobre, sin marido, sin hijos, sin…?

Judit empezó a sentirse incómoda y clavó en ella unos ojos feroces.

—Por esta viuda no te preocupes —replicó con enfado—. Ya cuidará Dios de mí.

—¡Ay, sin casa! ¡Sin casa siquiera! —exclamó Tova, haciendo como que enjugaba con el velo las lágrimas que no acababan de brotarle.

—¿Eh?… ¿Sin casa?… —preguntó Judit en el colmo de su confusión.

—Sí, hermana mía, sin casa… —susurró con una débil voz la cuñada.

—¡Qué dices! ¡Esta es mi casa!

Tova se levantó y se puso frente a ella. Su expresión afligida se tornó ahora dura y arrogante. Dijo:

—¡Nada de eso! ¿No sabes acaso que esta casa era de mi padre? Ya lo dijo bien claro ante el cadí: que mi difunto hermano la recibía solo en préstamo mientras viviese. Así que, querida, ahora que ha muerto Abén Ahmad, y por esas cosas de las leyes, la casa es mía.

Judit la miró confundida. Luego balbució:

—No sabía nada de eso…

Tova le cogió la mano y, con falsa ternura, le dijo:

—Me duele el alma… ¡Oh, cómo quisiera ayudarte, hermana mía! Pero tengo hijos y nietos…

Judit dio un respingo y gruñó, mientras daba vueltas alrededor de la higuera, tratando de espantar su rabia. Luego gritó:

—¡Nada! ¡Nada me queda de este matrimonio! ¡Ni marido, ni hijos, ni casa! ¡Maldita! ¡Maldita cigüeña!

Su cuñada alzó los brazos y miró al cielo:

—Dios es el refugio de los muertos y de los vivos, hermana mía. ¡Alá es Grande!

—¡Maldita cigüeña! ¡Maldita cigüeña! ¡Maldita cigüeña!… —repetía Judit.

3

Después de la oración de la tarde, el valí de Mérida Mahmud al Meridí se topó en la misma puerta de la mezquita Aljama con una multitud violenta y vociferante. No se lo esperaba y su aplomo se disipó. Le acompañaban el secretario privado, el muftí y un grupo de notables. Todos se extrañaron e intercambiaron miradas cargadas de preocupación.

El jefe de la guardia se adelantó y gritó en plena calle a los furiosos congregados:

—¿Qué os sucede? ¿Por qué protestáis de esta manera?

Se hizo el silencio. Ráfagas de enérgica luz se enfrentaban a los nubarrones oscuros que presagiaban lluvia. El aire llegaba fresco, pero los ánimos estaban caldeados.

—¡Abrid paso! ¡Apartaos de una vez! —rugió el jefe de la guardia—. ¡Dejad pasar al gobernador!

Nadie se movía. El valí Mahmud al Meridí permanecía hierático, decidido a no permitir que adivinasen su desconcierto. Vestía túnica de Berbería, zapatos de gacela africana y turbante damasceno; sus negros ojos brillaban en el rostro de piel oscura y su ancha barba se extendía ondulada y entreverada de canas por la parte superior de su pecho.

El secretario privado le sugirió al oído con toda modestia que preguntase por el cadí de los muladíes. Escrutó el valí la muchedumbre con mirada dura, y al cabo preguntó:

—¿Está con vosotros Sulaymán abén Martín?

Emergió un denso murmullo que fue creciendo hasta convertirse de nuevo en un griterío. Luego varios hombres se abrieron paso avanzando hacia la puerta de la mezquita. Entre ellos destacaba uno alto, de constitución delgada y con una rojiza y cuidada barba, que, haciéndose oír por encima de los demás, exclamó:

—¡Aquí me tienes!

Las lenguas enmudecieron y todos los ojos se fijaron en él, antes de volverse curiosos esperando ver la reacción del valí. Este, mirando condescendiente al hombre alto de la barba pelirroja, dijo:

—Sulaymán abén Martín, amigo mío, hoy es viernes y acabamos de poner los corazones en las manos del Creador. ¿Qué puede turbar vuestras almas hasta el punto de reuniros aquí formando este jaleo?

El gentío se enardeció y prorrumpió de nuevo en su murmullo ensordecedor y confuso. Hasta que el jefe de la guardia gritó con severidad:

—¡Silencio! ¡Dejad que responda el cadí de los muladíes!

Se acallaron las voces. El tal Sulaymán se irguió y, con expresión afligida, habló de esta manera:

—Valí Mahmud al Meridí, gobernador y juez supremo de Mérida, ninguno de los que estamos aquí deseamos amargarte el viernes, ni traer a tu alma mayores preocupaciones que las propias de la dignidad de tu cargo. Dios es el Creador y Señor, quien dispone según sus deseos. Él dice «sé» y es; «no seas» y no es. ¿Y quién de nosotros puede añadir o quitar algo a lo que tiene dispuesto sobre nuestras vidas? Tampoco yo, ¡el Todopoderoso me libre!, añadiré nada esta mañana a lo que el muftí ha dicho con toda sabiduría en el sermón desde el minbar de la mezquita Aljama. Pero bien saben aquí todos los fieles agrupados que predicó sobre la purificación, que es la base de la fidelidad de los creyentes al Único Dios y su Profeta Mahoma, médula de la honradez que el hombre se debe a sí mismo y a los demás.

Sulaymán tuvo que interrumpir su discurso, porque a su alrededor todos habían empezado a aplaudir.

Entonces el valí alzó las manos con nerviosismo y exclamó:

—¡Dejadle terminar! ¿Cómo voy a enterarme de lo que os trae aquí si no cesáis en este escándalo?

El cadí de los muladíes elevó de nuevo la voz y dijo:

—¡Nuestra ciudad no está contenta! Ha sido un año muy malo para todo el mundo: no ha parado de llover desde el final del ayuno y las cosechas se han echado a perder; los caminos están intransitables y no hay manera de sacar nada de las huertas; es verdad que abunda la hierba, pero las ovejas tienen malas las pezuñas a causa de tanta agua… ¡El Omnipotente así lo ha dispuesto! ¡Bendita sea su voluntad! Pues Él da y quita, y nadie ha de osar poner en tela de juicio sus designios. Pero, habiendo sido tan poco favorable el tiempo y tan grandes las pérdidas, no por ello han disminuido los tributos, sino que son cada vez mayores. ¡La gente está desesperada!

Las voces arreciaron. Algunos gritaban furiosos:

—¡Es una injusticia! ¡No podemos pagar! ¿De dónde sacaremos el dinero? ¿Cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos? ¿De qué viviremos? ¡Defiéndanos Alá! ¡Justicia! ¡Justicia y honradez en nombre de Alá!

Aunque el valí Mahmud se esforzaba queriendo aparentar serenidad, su rostro empezaba a transparentar la inquietud que le dominaba. Advirtiéndolo, el secretario privado se le aproximó y le aconsejó entre dientes:

—Será mejor ir al palacio. Esto puede complicarse…

El jefe de la guardia ordenó a sus hombres que se pusieran delante del cortejo. La gente les abría paso de muy mala gana y seguía gritando a voz en cuello:

—¡Alá es Grande! ¡Justicia en su nombre! ¡Misericordia! ¡Bajad el tributo!…

Por su parte, el cadí de los muladíes y sus acompañantes trataban de poner orden para proseguir la conversación. Pero la turba ya no estaba dispuesta a escuchar a nadie y solo quería manifestar su rabia.

El valí agarró entonces a Sulaymán por el brazo y le pidió:

—Vamos al palacio. Aquí ya no hay quien se entienda.

Debían cruzar la plaza y caminaban casi a empujones, flanqueados por los notables y por un reducido número de guardias. De repente, algunos escupitajos volaron desde la multitud y cayeron sobre el cortejo. También los revoltosos lanzaron con inquina puñados de tierra y piedras. Los gritos arreciaban:

—¡Alá os pedirá cuentas! ¡Ladrones! ¡Justicia! ¡No pagaremos ni un dinar!

—¡Sacad las armas! —ordenó el jefe de la guardia a sus hombres.

Obedecieron los guardias. Esto enfureció aún más a la multitud, que proseguía cada vez con más rabia:

—¡Perros! ¡A Córdoba! ¡Marchaos a Córdoba con vuestros amos! ¡Fuera! ¡Fuera!…

A duras penas, el cortejo cubrió los cincuenta pasos que separaban la mezquita del robusto alcázar del valí. Cuando entró el último de los notables, se cerró la puerta y el grueso de la guardia se organizó para custodiar el edificio. Más tarde llegaron refuerzos desde la muralla y despejaron la plaza a bastonazos. Pero la gente encolerizada recorría las calles pidiendo justicia y hubo tumultos y peleas en diversos barrios. Al final, tuvieron que salir los soldados e hicieron resonar sus tambores por toda la ciudad. Detuvieron a los perturbadores que se resistían a meterse en sus casas y a algunos ladrones que habían aprovechado la circunstancia para dedicarse a su oficio.

Era medianoche y todas las lámparas estaban encendidas en la sala de Justicia del palacio del valí. Este permanecía apesadumbrado y pensativo, sentado bajo el dosel del estrado, siendo el blanco de las inquietas miradas del Consejo.

El cadí de los muladíes tomó la palabra y le dijo:

—Esto, señor Mahmud al Meridí, no tiene nada que ver con la confianza que Mérida tiene puesta en ti.

El gobernador le miró y luego asintió, inclinando la cabeza para ocultar sus sentimientos.

El secretario privado quiso poner palabras al silencio del valí y manifestó:

—Poco más y nos apedrean esta tarde delante de la mezquita Aljama. ¡Es para preocuparse!

Los presentes se pusieron a comentar entre ellos con enojo lo que había sucedido y el temor que habían sentido al verse rodeados por la multitud amenazante.

—¡No exageremos! —alzó la voz Sulaymán, dando una fuerte palmada—. ¡Podría haber sido peor!

Entonces uno de los notables salió al centro de la sala y, muy indignado, mostró una pequeña herida que tenía en la frente como consecuencia de una pedrada. Se lamentó:

—¡Podrían haberme dado en un ojo!

El cadí de los muladíes aseguró:

—Se castigará a los que hicieron uso de la violencia. Nadie debería haber proferido insultos, mucho menos arrojar piedras y escupir. Descubrir a los que lo hicieron es ahora mi primera obligación.

El muftí se encaró con él y le recriminó:

—¿Por qué no avisaste al valí? Tú tienes parte de culpa en todo esto. Si sabías que la gente tramaba reunirse para protestar, ¿por qué no nos advertiste?

Todas las miradas ardientes de ira se clavaron en Sulaymán.

—¡Eso! —gritaron algunos—. ¿Por qué no los detuviste? ¿Por qué no advertiste al valí?

Haciéndose oír entre los gritos, el cadí replicó:

—¡Dios es testigo de lo que vengo anunciando desde hace meses!

Desde el estrado, el valí Mahmud pidió silencio agitando los brazos. Cuando enmudecieron todos, dijo con voz cansada:

—Doy gracias al Todopoderoso porque me ha ayudado a darme cuenta de lo que sucede sin que se haya derramado sangre inocente ni tengamos ahora males mayores. En verdad, Él es generoso en misericordia y perdón. Cierto es que el cadí Sulaymán abén Martín me advirtió hace tiempo de que había descontento en la ciudad. Pero de ningún modo sospeché que nos aguardaba esto. Y veo que el propio Sulaymán está desconcertado. Ahora no me parece oportuno mirar hacia atrás, sino adelante. Debemos juzgar la situación y obrar en consecuencia. En primer lugar, mando que los violentos sean castigados, pues nada debe turbar el orden de la ciudad. Una vez cumplida esa sagrada obligación, deberá convocarse a todos los cadíes de Mérida, a todos los jeques y a todos los notables, incluso a las autoridades dimmíes de los infieles cristianos y judíos de Mérida. Hay que saber cómo andan los ánimos y qué es lo que procede hacer. Pero nada será más pernicioso en este momento que estar divididos.

Los presentes asintieron muy conformes con expresivos movimientos de cabeza. Y el valí, dirigiéndose a Sulaymán, añadió:

—Y tú, fiel cadí de los muladíes, te encargarás de visitar a todos los notables y a las autoridades de las diversas comunidades que no están presentes en este Consejo. Confío en que tu elocuencia y tu prestigio sean suficientes para persuadirlos de que no debe haber divisiones entre nosotros. Ve mañana mismo y convócalos aquí para el próximo lunes después de la oración del alba. He dicho.

4

El duc Agildo, la máxima autoridad de los cristianos, se hallaba sentado en el atrio, bajo la galería que cubría la puerta principal de su palacio. Miraba hacia el horizonte sumido en sus pensamientos. Vestía fina e impoluta túnica de lana color marfil; la cabeza tocada con el gorro de fieltro grisáceo, desde el que asomaba el cabello plateado; la barba recortada y asimismo encanecida le daba aire severo al rostro con el bigote rasurado; la piel blanquísima y los ojos claros. Su expresión y su figura resultaban tan frías como los mármoles viejos de la escalinata y las columnas del pórtico.

Contemplaba el duc el cielo y parecía meditar en las nubes densas y negras que se acercaban desde el este. Hacía calor, pero de vez en cuando llegaba una brisa húmeda. Un día más de tantos iba a llover. Y decían ya los ancianos que no se recordaba tanta lluvia desde que había memoria. El río Guadiana discurría poderoso y turbio, lamiendo el pie de las murallas dos varas por encima de su cauce, y el arroyo Albarregas tenía desde el mes de marzo los huertos anegados bajo el acueducto.

Frente al atrio, en el jardín que se extendía entre el palacio y la puerta que daba al adarve, se encontraba Demetrio, el hortelano. Vivía allí mismo, en una minúscula casa de adobe adosada al muro que daba al poniente, y en aquel momento miraba las nubes como su amo. Era un hombre de pequeña estatura y miembros cortos, pero fuertes.

—¡Otra vez lloverá! —exclamaba desazonado—. ¡Todos los días lo mismo! ¡Todas las semanas, todos los meses…! ¡Esto es la ruina!

Alzó las manos con desesperación y, dirigiéndose al duc, prosiguió:

—Ya lo veis, señor, qué vida esta. ¡Como para ponerse a llorar! Siete años, siete, sin caer una gota y, cuando le da por llover, ¡esto! ¡Parece una maldición!

Agildo le miró inexpresivo y le recriminó:

—No te quejes tanto, hombre. Y no maldigas, que puedes ofender al Creador.

—¿Yo maldigo? —protestó Demetrio—. Dios sabe que no digo sino lo que hay en esta mísera alma mía… ¡Perdóneme Dios! Pero… ¡condenada lluvia!

—¡Calla, Demetrio! —se enardeció el duc—. ¡No hables así, que nos castigará Dios!

Se santiguó el hortelano y dijo:

—¿Más nos ha de castigar, señor? Nuestros amos los moros nos aprietan y nos sacan lo poco que tenemos. No se nos pega la ropa al cuerpo y encima ¡el diluvio! Muchos han de ser nuestros pecados, señor duc.

—¡Anda, calla la boca de una vez, insensato!

En esto, empezó a llover.

—¡Ya estamos! —refunfuñó Demetrio—. ¡Todos los días lo mismo!

Agildo optó por ignorar al hortelano. Se levantó de la silla y entró en silencio en su palacio, con cara seria. Un criado, al verle en el zaguán, se apresuró a quitarle el gorro de fieltro y le echó un manto por encima de los hombros, pues en las estancias del viejo edificio reinaba un frío húmedo. También le acercó el sillón y le sirvió vino, mientras le decía con sumo respeto:

—Señor duc, si continúa lloviendo de esta manera, habrá que hacer algo. Las goteras caen por toda la casa y las paredes de la parte de atrás amenazan con desmoronarse…

—¡Déjame! —contestó Agildo dando un puñetazo en la mesa—. ¿Qué demonios os pasa? ¿Acaso es la primera vez que llueve sobre la tierra? ¡Ya cesará!

El criado se dobló en una reverencia y se retiró temeroso y abatido.

Suspiró entonces el duc y se llevó luego el vaso a los labios. Afuera llovía intensamente y las gruesas gotas crepitaban, con una obstinación que parecía marcar el ritmo de toda existencia en derredor. Mientras saboreaba el vino, miró hacia los techos negros de humedad y moho y pensó: «Dios tiene su propia sabiduría en su creación. Él habla y esta lluvia es como su voz. No hay por qué inquietarse. Por el contrario, debemos tener calma y paciencia».

Trataba de recobrar la paz con estos pensamientos, mientras se deslizaba el agua en el tejado, cuando la voz del hortelano le turbó nuevamente gritando desde el atrio:

—¡Señor duc, salid si os place! ¡Que yo no puedo entrar, pues temo ensuciar con el barro de mis pies la casa!

—¿Qué pasa ahora?

—Aquí está la gente del valí preguntando por vos.

Enarcó las cejas Agildo y se quedó como paralizado, mientras le sacudía el presagio de que algo grave debía de haber sucedido. Ordenó con voz áspera:

—¡Hazlos pasar!

Entraron en el palacio dos musulmanes notables a los que el duc conocía bien. Uno de ellos era el cadí de los muladíes Sulaymán abén Martín y el otro, el jefe de la guardia. Ambos saludaron con respeto invocando la paz. Después de corresponder con cortesía y ofrecerles asiento, Agildo preguntó:

—¿Qué os trae por aquí?

Tomó la palabra Sulaymán y dijo circunspecto:

—Ayer se formó un tumulto a las puertas de la mezquita Aljama. El gentío acudió a protestar a causa de los impuestos y se originó un altercado.

—Ya lo sé —contestó el duc—. Algunos cristianos estaban allí y fueron testigos. Pero me informaron de que todo se solucionó sin mayores contratiempos.

Los musulmanes se miraron en silencio, extrañados. El jefe de la guardia dijo:

—Hay veinte hombres presos. Dos de ellos son dimmíes de tu comunidad. Mañana habrá un juicio.

La cara de Agildo se ensombreció.

—No sabía nada… Veo que no me informaron bien. ¿Qué han hecho esos hombres?

—Arrojaron piedras e insultaron a los notables —contestó el jefe de la guardia—. No se pueden consentir faltas de respeto al gobierno de la ciudad.

—¿Qué penas los aguardan? —preguntó el duc.

—Se les cortará la mano derecha y la lengua a todos los que cometieron la infamia —respondió el cadí—, ya sean musulmanes o cristianos. La ley es igual para todos.

El duc quedó sobrecogido y se refugió en el silencio. Sulaymán añadió con voz solemne:

—La rebelión es un grave delito que se castiga con la pena de la vida. Pero el valí ha querido ser indulgente.

—No sé qué vida les espera a esos infelices sin lengua ni mano derecha —repuso Agildo—. ¿Para tanto ha sido? ¿Acaso no es verdad que esos impuestos leoninos traen de cabeza a todo el mundo? Si ya son duros para vosotros los musulmanes, pensad en lo que suponen para los cristianos, que además debemos pagar la yizya que corresponde a la al dimma. No os sorprendáis si la gente pierde la paciencia y se rebela.

Sulaymán se enderezó y dijo:

—El valí quiere poner remedio a ese estado de cosas.

El duc sonrió sin ganas y replicó con ironía:

—¿De veras? ¿Y qué puede el valí frente a Córdoba?

El cadí renunció a los rodeos y respondió con una gran franqueza:

—Por eso estamos en tu casa. Se ha convocado una reunión para aunar todas las fuerzas. El valí no quiere dejar de contar con vosotros los dimmíes a la hora de buscar soluciones.

El corazón del duc palpitó y sus ojos se encendieron. Abandonó su habitual frialdad y, muy complacido, dijo:

—¡Bendito sea Dios! Me traéis una mala noticia al comunicarme el castigo de esos hombres, pero veo que se quiere hacer justicia. Decidle al valí que cuente conmigo y con mi gente para todo. ¡Ojalá sea por fin el momento de hallar remedio a nuestros males!

Poniéndose en pie satisfecho, Sulaymán le indicó:

—Ve mañana, pasada la oración del alba, al palacio del valí.

5

El hombre más rico de Mérida y el más poderoso después del valí se llamaba Marwán abén Yunus. La casa en la que vivía desde que nació y que constaba a su nombre en el testamento familiar se hallaba en el extremo norte de la ciudad, fuera de la muralla, pero bien guarnecida por espesas fortificaciones. La puerta principal comunicaba directamente con uno de los puentes que cruzaban el arroyo Albarregas y miraba hacia la enorme heredad sembrada de olivos que también le pertenecía y cuyos lindes no se divisaban desde las terrazas.

Siempre, al mediodía, se propagaba por los patios y los jardines un apetitoso olor a cordero asado, a estofado de pato, a sopa caliente y a pan recién horneado, de manera que no se podía pasar por las inmediaciones sin que le entraran a uno ganas de comer. Esto ocasionaba frecuentes trifulcas entre los criados de la casa y la legión de mendigos que cada día aguardaba las sobras junto a la puerta trasera.

Cuando el cadí Sulaymán tuvo que ir para comunicarle a Marwán que el valí le convocaba a la asamblea, percibió los deliciosos aromas en el zaguán y comprendió que tendría que disculparse por presentarse precisamente a la hora de comer.

El rico hacendado Marwán, en efecto, se hallaba sentado ya a la mesa, rodeado por sus hijos, dispuesto a dar cuenta de un apetitoso guiso de pata de carnero con ciruelas y almendras. Era Abén Yunus un hombre corpulento al que precedía una orgullosa barriga y estaba todo él adornado por los rasgos propios de la mezcla de la raza árabe y la peninsular: ojos castaños, como el pelo liso, nariz prominente, labios carnosos y piel no demasiado oscura. Vestía ostentosa túnica de auténtico damasco, babuchas de seda y orondo turbante a la manera cordobesa; sin que le faltasen anillos con rubíes y vistosa espada al cinto con empuñadura de oro y marfil. No es que fuera viejo, pero la vida fácil y la mesa regalada le habían convertido pronto en un hombre macilento, que ya no era capaz de disimular la blanda papada con su barbita de chivo.

—¡Oh, cadí Sulaymán abén Martín! —exclamó sonriente cuando el emisario entró en el salón—. Siéntate a la mesa, amigo mío, y comparte esta sencilla comida con mis hijos y conmigo… —Después, con falso enojo, añadió—: Si me hubieras avisado, habría mandado preparar algo más exquisito.

Agradeció el cadí la hospitalidad con una cumplida reverencia y dijo:

—Señor Marwán abén Yunus, no es hora de visitar por sorpresa a nadie. Agradezco de corazón tu amable invitación, pero me trae un asunto tan grave que no admite demora. De no ser así, habría acudido en otras circunstancias. Es el valí Mahmud quien me envía.

Marwán le miró sin dejar de sonreír, con cierta expectación mezclada de cautela y curiosidad, insistiendo:

—Nadie viene a mi casa a la hora de la comida y se va sin probar bocado. Señor Sulaymán abén Martín, siéntate aquí a mi lado. Y dejémonos de conversación, que se enfría el estofado.

Se abrazaron, se sentaron juntos y Marwán añadió con suficiencia:

—No hace falta que me cuentes lo que pasa. Ya sabes lo ligeras que son las lenguas en nuestra ciudad. Me han contado todo lo que sucedió el viernes delante de la mezquita Aljama. ¡Dios perjudique a esa banda de perros sarnosos! ¡Tratadlos como se merecen!

Sulaymán replicó prudente:

—La gente de Mérida está descontenta y malhumorada.

Frunció Marwán el entrecejo:

—¿Sí…?

Ya no dijo nada más. Extendió la mano derecha, pellizcó la carne de carnero y se llevó un pedazo a la boca, lo saboreó y solo profirió un largo:

—¡Humm…!

Comió también el cadí y, agradecido, alabó la buena cocina de aquella casa. Entonces los hijos de Marwán consideraron que podían ya incorporarse y tomar cada uno su parte. Eran ocho, de edades comprendidas entre los diez y los veinte años; el resto, hasta un total de catorce, que componían la numerosa prole del potentado estaban todavía bajo el cuidado de las mujeres por ser niños. Y faltaba el mayor de todos, el primogénito Muhamad abén Marwán, que gobernaba en nombre del padre el señorío de Alange.

Sulaymán los miraba de reojo y admiraba lo guapos y sanos que eran todos. Al padre se le tenía por persona juiciosa y lista, que sabía leer y escribir, que administraba con talento sus vastas posesiones, sus molinos, graneros, ganados y negocios, y que gozaba de muy buenos contactos en la corte del emir de Córdoba. Por eso era hombre altanero y orgulloso de su estirpe.

Se entregaron durante un largo rato al estofado. Hasta que el cadí estimó que debía descubrir el objeto de su visita.

—El valí ha convocado una asamblea —dijo.

—Lo sé —contestó cortante Marwán.

Pero Sulaymán le atajó con mucho ánimo:

—La cosa está fea. Todo el mundo anda descontento. Los impuestos son cada vez más duros y las cosechas se echan a perder a causa de la lluvia. ¿Qué te voy a contar a ti, señor Marwán?

—Eso, ¿qué me vas a contar? —observó secamente el árabe.

El cadí le miró tratando de adivinar su actitud. Su rostro era un enigma. No se le veía enojado, pero tampoco parecía contento. Saboreaba la carne y de vez en cuando escupía en la palma de la mano algún hueso de ciruela. Cuando hubieron terminado entre todos con el estofado, los criados sirvieron albaricoques secos y dulces.

Sulaymán, en vista de que no se hablaba, decidió ir al grano y le preguntó:

—¿Acudirás a la asamblea?

Marwán dejó por un momento la comida, se volvió hacia él y contestó con altivez:

—¿A quiénes habéis convocado?

—Irán todos los notables, el Consejo, los cadíes de todos los barrios, los muftíes y cualquier autoridad reconocida.

Los ojos de Marwán brillaron entre escépticos y perplejos.

—¿Cualquier autoridad reconocida? —inquirió—. ¿Irán también los dimmíes?

El cadí sorteó la respuesta con habilidad:

—Es necesario saber a ciencia cierta cómo están los ánimos. No se trata de dar voz y voto a cualquiera, sino de estimar la actitud de todas las comunidades. En Mérida hay más cristianos que musulmanes y sería una insensatez no tenerlos en cuenta.

—¡Ah, esos! No han parado de incordiar desde que nuestros abuelos conquistaron estas tierras y no cejarán mientras tengan esperanzas de echarnos de aquí. ¡Lo último que faltaba es que se les pida opinión!

Hablaba Marwán lentamente, con un resquicio de odio. Bebió unos sorbos de sirope de moras y, con los gruesos labios teñidos de un color azulado, añadió:

—Mi padre, Yunus al Jilliqui, tuvo que huir de Galaecia por culpa de los cristianos rumíes y se instaló aquí, en esta ciudad, cuando el emir Alhaquén premió a los señores que arriesgaron sus vidas y sus propiedades defendiendo la marca. ¡Cuidado con los dimmíes! ¡El Omnipotente nos libre de ellos! ¡No quiero nada con esos infieles hijos de Satán!

Sulaymán le interrumpió diciendo:

—Por eso precisamente debemos saber de qué lado están.

—¡Pues se les pregunta y en paz! No veo por qué razón tenemos que reunirnos en asamblea con ellos. Acabarán complicándonos la vida, como hace diez años, cuando las revueltas de los beréberes. ¿Hemos olvidado acaso lo que pasó hace diez años? ¿Tan necios somos?

—No habrá ninguna revuelta. De eso precisamente se trata. El valí quiere aunar todas las fuerzas para evitar las conspiraciones.

—El valí Mahmud es beréber —dijo con desprecio Mar-wán—. A los beréberes solo les interesa su gente. ¡Bárbaros africanos!

El cadí le puso la mano en el antebrazo y, conciliador, le dijo:

—Eso ya lo sabemos, amigo mío. Y por eso debemos hacernos presentes en esa asamblea. Tú y yo debemos velar por los nuestros. ¿Irás, pues, mañana al palacio del valí?

Marwán sacudió la cabeza y dijo con orgullo:

—Me lo pensaré.

—Ve, amigo mío, te lo ruego. Debemos solucionar de una vez lo de los impuestos, no podemos seguir así ni un año más. La ciudad sucumbe…

Marwán le miró fijamente y, bajando cuanto podía el tono de voz, murmuró entre dientes:

—¿Y si llegan a enterarse en Córdoba de que andamos haciendo reuniones?

—No se enterarán —contestó convencido el cadí—. El nuevo emir Abderramán acaba de subir al trono y necesitará tiempo para saber lo que sucede en sus dominios. Es un buen momento para hacerse valer.

Marwán se quedó pensativo un instante, con la mirada perdida.

—¿Irás mañana? —insistió Sulaymán.

—Está bien. Iré. Pero no consentiré que esos beréberes y esos dimmíes me líen con sus locuras.

—Confía en mí —dijo muy satisfecho el cadí mientras se ponía en pie—. Y ahora, discúlpame, pues he de continuar con las visitas.

Ya en la puerta, antes de despedirse, insistió una vez más:

—No te arrepientas.

—Tienes mi palabra.

Subió al caballo Sulaymán y se marchó al trote, sonriente, volviéndose de vez en cuando para decir adiós con la mano.

Nada más desaparecer de la vista de Marwán por entre los olivos, este llamó a uno de los criados y le ordenó apremiante:

—¡Rápido! Toma la mejor montura y galopa hasta Alange para decirle a mi hijo Muhamad que venga aquí lo antes posible. ¡Y no regreses sin él! ¡Convéncele de que debe obedecerme sin dilación!

El mensajero cabalgó toda la tarde. Tras la empinada colina donde se asentaba el castillo de Alange, languidecía el ocaso. Quedaba en el horizonte apenas una franja púrpura que menguaba al cubrirse de oscuras nubes, como la ceniza cubre las brasas. En el amplio llano que se extendía bajo la abrupta pendiente, se dibujaba el perfil oscuro de un bosque de alisos que acompañaban al cauce del río; a un lado verdeaba una vega poblada de campos de labor y al otro, un espeso encinar por donde correteaban los pardos corzos. Un pueblo clareaba en la ladera y el camino se dirigía hacia él, embarrado, flanqueado por linderos de pedruscos y arbustos espinosos.

Un caballo veloz podía llegar desde Mérida hasta la puerta del castillo en apenas dos horas, y la segunda de ellas transcurría desde el pie del monte, en una dura subida por retorcidos vericuetos entre los roquedales, siguiendo un recóndito sendero.

Cuando el criado de Marwán alcanzó la primera muralla a lomos del mejor corcel de su amo, caía un manto de oscuridad sobre la parte oriental del declive, donde se hallaba la llamada puerta del Sol. El aire era puro, sofocante, y el espeso matorral desprendía olores herbáceos y resinosos. El puente estaba echado y no se veía a nadie guardando la entrada. Pero una voz potente dio el alto desde la torre albarrana:

—¡Quién va ahí abajo!

—¡Soy Hasán, siervo de nuestro señor Marwán!

Se abrió el portón y el criado explicó el mandato que llevaba. Entonces el guardia le dijo:

—El señor Muhamad está con su azor en las orillas del río cazando patos. En tanto no caiga la noche no regresará, pues es a esta hora cuando se dan los mejores lances. Pasa y espérale en el castillo.

—No puedo esperar —replicó con ansiedad el criado—. ¿No sabéis acaso lo impaciente que es nuestro señor Marwán? Si no regreso esta misma noche con su mandato cumplido, no dudará en castigarme.

—Eso es cosa tuya —contestó con desdén el guardia—. Como comprenderás, no vamos a salir a estas horas en busca de nuestro amo.

—¿Dónde puede hallarse?

—Seguramente allá abajo, en la vega, donde se ensancha el río. Hay una orilla boscosa muy oportuna para ocultarse y hacer el aguardo con el azor en el puño. Pero te advierto que se enojará si le molestas y le espantas la caza…

—Más se enfurecerá mi señor Marwán si no doy el aviso. ¿Dónde está la vega esa?

—Allá, donde verdea la espesura —señaló con el dedo el guardia—. Vuelve sobre tus pasos y sigue el mismo camino que has traído, pero antes de cruzar de nuevo el puente, toma una desviación que hay a la derecha. A dos tiros de piedra más o menos se aprietan las zarzas y se adentra una estrecha vereda por medio de la alameda. Por allí verás el potro bayo del señor Muhamad abén Marwán atado a uno de los árboles; no muy lejos andará el amo con el azor.

Partió el criado al trote y descendió por la pendiente en busca de la ruta señalada. Alcanzó pronto la cabecera del puente, se desvió y no tardó en verse inmerso en una umbría fragante, donde los juncos y los matorrales crecían hasta el vientre de su montura. Por allí anduvo durante un largo rato con desazón, temiendo que cayera la noche, sin ser capaz de encontrar a Abén Marwán. Y como la luz era cada vez menor, decidió al fin llamarlo a voces:

—¡Mi señor Muhamad! ¡¿Dónde estás, amo?! ¡Muhamad! ¡Señor Muhamad!

Así recorrió la arboleda; ora se acercaba a la orilla, ora salía a los claros gritando más fuerte cada vez.

—¡Mi señor Muhamad!

En esto, se alzó de entre los juncos una bandada de patos y sobrevoló el cauce del río. El criado empezó entonces a agitar los brazos y espoleó al caballo.

—¡Señor Muhamad! ¡Amo Muhamad!

Un poco más adelante, encontró por fin el potro bayo y se sintió muy aliviado.

—¡¿Dónde estás, amo?!

Como era de suponer, no lejos andaba el cazador. Pronto apareció un joven enérgico, de buena estatura e inmejorable presencia; apuesto, de piel morena, negro pelo y grandes y expresivos ojos de iris oscuro. Venía caminando con decisión y garbo por entre los arbustos, llevando en el puño enguantado el azor con su caperuza empenachada con brillantes plumas de ánade. Estaba Muhamad muy enojado y despotricaba furioso:

—¡Idiota! ¿A quién se le ocurre…? ¿A qué vienen esos gritos? ¡Me has echado a perder el lance! ¡Maldito y estúpido hijo de esclava!

—¡Ay, mi señor Muhamad, perdóname! —se disculpó el criado arrojándose de rodillas a sus pies—. Tu padre mi señor Marwán me envía.

—¿Qué demonios quiere el viejo?

—Te manda ir a Mérida enseguida; esta misma noche, a ser posible. ¡Es muy urgente!

El rostro de Muhamad se demudó.

—¡Por el Misericordioso! ¡Alá el Clemente! ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha muerto?…

—Nadie, señor, nadie ha muerto y nadie ha sufrido mal alguno. Todos en tu casa están muy bien, gracias al Todopoderoso.

—No me mientas…

—Es la verdad, lo juro por el Altísimo.

—¿Entonces?

—Hay problemas en la ciudad y tu padre Marwán quiere que vayas.

—¿Problemas? ¿Qué clase de problemas?

—Eso no lo sé, amo mío. Solo puedo decirte que mañana, después de la oración del Aid, se reúnen todos los notables, los cadíes, el Consejo y hasta los magistrados de los dimmíes cristianos y judíos.

—¿Qué ha pasado? ¡Habla de una vez, estúpido!

—El viernes, después del sermón en la mezquita Aljama, hubo un amago de revuelta. Solo eso sé.

El sobresalto invadió la cara sudorosa de Muhamad y sus bellos ojos brillaron.

—¡Vamos! Dejaré el azor en el castillo y recogeré mis cosas. Debemos llegar a la ciudad antes de que se cierren las puertas. Si he de acompañar a mi padre a esa asamblea, necesitaré que esta misma noche me ponga en antecedentes.

Aunque galoparon, alcanzaron las murallas de Mérida cuando ya se había dado la orden de prohibir la entrada. Era ya noche cerrada y en la puerta que mira al puente romano el jefe de los centinelas sostenía una antorcha bajo el arco.

Muhamad discutía con él:

—Soy el señor de Alange. ¿No me conoces? Mi padre es Marwán abén Yunus. ¡Déjame pasar o te arrepentirás!

—Lo siento, señor, pero tenemos órdenes directas del valí; nadie puede entrar ni salir después de la oración de la noche.

—¡Yo no soy cualquiera! ¡Soy el señor de Alange!

—La orden dice «nadie», sea quien sea.

—¡Esto es el colmo!

—Lo siento.

Muhamad se llevó las manos a la cabeza y empezó a dar rienda suelta a su rabia y su frustración:

—¡Es indignante! ¿Qué forma de trato es esta? ¿No he dicho ya quién soy? ¡Mi padre pedirá cuentas al cadí por este desatino!

—Comprendedme, señor —decía con humildad el oficial—. No tengo la culpa. Ha habido problemas y la ley se ha hecho más rígida.

Muhamad gritó encolerizado:

—¡Ve a buscar a mi padre, el señor Marwán abén Yunus! ¡Veremos entonces si me dejas entrar!

Media hora más tarde la puerta se abrió y aparecieron el cadí Sulaymán y el padre de Muhamad.

—Señor, puedes pasar —dijo el guardia.

Entró el joven señor de Alange montado en su caballo y miró con orgullo y desprecio al jefe de la guardia.

—¿Órdenes? —le dijo con suficiencia—. ¿Has visto para qué han valido tus órdenes?

Después descabalgó y se fue a abrazar a su padre. Este le dijo:

—Vamos, hijo mío; vamos a casa a dormir, que mañana tenemos que estar descansados y con la mente despejada.

6

Abdías ben Maimún desayunaba con frugalidad y sin delectación un plato de lentejas frías cuando su hija Judit se presentó repentinamente, vestida de seda blanca y con lágrimas en los ojos.

El padre alzó la cabeza y la miró de arriba abajo. Después dijo, molesto:

—Una mujer que acaba de quedarse viuda no debería vestir de esa manera apenas una semana después de haber enterrado al esposo.

Ella se cubrió la cara con las manos y sollozó:

—¡Maldita cigüeña, padre! ¡Maldita y asquerosa cigüeña!

Abdías, sin inmutarse demasiado, contestó:

—No deberías maldecir tu suerte, hija mía. Solo sucede lo que el Eterno quiere. Y estamos aquí para cumplir sus deseos.

Esta respuesta agrandó la herida de Judit y ya no pudo evitar ponerse a gritar:

—¡Qué suerte! ¡No tengo marido, ni hijos, ni casa…! ¡Me han echado a la calle como a un perro! ¿Por qué tuviste que empeñarte en casarme con Abén Ahmad?

—Aquella cigüeña era una señal, hija —dijo el padre, alzando sus finas cejas plateadas y abriendo unos delirantes ojos.

—¡Maldita cigüeña!

—No hables de esa manera, Judit al Fatine. ¿Aún no has llegado a comprender que hay signos a nuestro alrededor para mostrarnos el camino?

A continuación siguió un silencio, en el que solo se oían los jadeos y los sollozos de Judit.

El padre se enterneció entonces y fue hacia ella para abrazarla.

—Me apena verte así, hija mía. Pero debes comprender…

Judit le miró desde un abismo de dolor.

—Tú eres el único al que pido consejo cuando lo necesito. ¿Qué voy a hacer ahora?

—La vida es larga —contestó con circunspección Abdías—. El Eterno te dará una señal.

Indignada, ella se apartó gritando con ironía:

—¿Tengo que esperar acaso a que me cague encima otra cigüeña?

El padre suspiró y dijo benevolente:

—Mira que eres terca, hija mía. ¿Cuántas veces tengo que contártelo para que comprendas y creas? A tu abuelo, el sabio Maimún, le cayó encima excremento de cigüeña el mismo día que conoció a tu abuela; la recibió como esposa y tuvo con ella diecinueve hijos, entre los cuales me cuento. Y años después, cuando yo era ya un hombre, a mí me cagó otra cigüeña en el ojo al detenerme a mirar a una joven que se asomaba a una ventana del barrio cristiano. ¡Era tu madre, hija mía! ¿Acaso no he sido yo feliz como mi padre? ¿Vas a convencerme de que esas cigüeñas no eran una señal?

—¡Mi abuelo y tú tal vez fuisteis felices! —berreó ella, fuera de sí—. Pero… ¡¿y yo?!

—Sé razonable, Judit al Fatine, preciosa mía. Aquella tarde, cuando pasaba por delante de la casa de Abén Ahmad…

—¡Me lo has contado cientos de veces! ¡No quiero escucharlo precisamente ahora! ¡Soy viuda, padre, con caca de cigüeña o sin ella! ¿Vas a decirme de una vez qué puedo hacer?

Estando en esta discusión, entró en la estancia la madre de Judit, Uriela, que regresaba de algún menester fuera de la casa, y exclamó muy conmovida:

—¡Mi pequeña Judit!

Madre e hija se estuvieron abrazando y besando a la vez que lloriqueaban. Judit se lamentaba:

—¿Qué voy a hacer, madre? ¡Me han echado de casa! No tengo marido, ni hijos, ni dónde vivir…

—Tienes padres, tienes esta casa —respondía Uriela—. Abén Ahmad ha muerto, pero la vida sigue para ti.

—¡Soy una desgraciada por culpa de aquella maldita cigüeña!

Abdías fue hacia ellas:

—¡No tientes al Eterno! ¡No maldigas tu suerte, insensata!

—¡Déjala ahora! —abogó la madre—. Pobre mía, necesita lamentarse…

—¡No consiento que ponga en tela de juicio mis vaticinios! —replicó el padre con autoridad—. Sabéis bien que nunca me he equivocado en mis intuiciones; heredé ese don de mis ancestros. ¿Por qué desconfiáis precisamente ahora de las cosas del Eterno? ¡Me estáis ofendiendo!

Uriela agarró la mano de su hija y tiró de ella.

—¡Vamos a la cocina! No exasperemos a tu padre…

Más tarde estaban ambas más tranquilas, sentada la una frente a la otra. Judit permanecía en silencio y solo suspiraba de vez en cuando. Su madre puso en ella una mirada compasiva y empezó a decirle:

—Ese vestido que llevas es precioso… —Quedó pensativa un instante y añadió—: Estoy segura de que Dios guarda para ti un marido que te hará feliz. La vida es larga…

Los ojos de la Guapísima brillaron con un fulgor sombrío.

Contestó displicente:

—¿Crees que es eso lo que quiero? Me puse este dichoso vestido de seda porque a Abén Ahmad se le metió en la cabeza que debía encargarlo para el día después de su entierro. Le juré en el lecho de muerte que cumpliría esa última voluntad suya.

Uriela le tomó las manos, se las apretó e, inclinándose hacia ella, dijo con voz cargada de convicción:

—Tu marido era una buena persona.

—Claro. Yo nunca he dicho lo contrario. Pero, aparte de ser una buena persona, ¿qué he recibido de él?

La madre, estremeciéndose, miró perpleja a su hija y, denegando con la cabeza, respondió:

—No deberías quejarte de esa manera. Hay muchas mujeres a quienes sus maridos les hacen la vida imposible, las tratan como esclavas, les pegan y las mantienen encerradas en casa sin que apenas puedan ver la luz del sol. Abén Ahmad al menos te dejó siempre hacer lo que te daba la gana.

—¡Solo hubiera faltado eso! Si encima de no hacerme feliz me hubiera hecho la vida imposible…

Uriela lanzó un ruidoso suspiro y observó:

—La vida no es fácil y mucho menos para una mujer.

Judit se la quedó mirando en silencio, como si esperara que añadiera algo más. Pero, como no decía nada, le apretó la mano y le preguntó, mirándola directamente a los ojos:

—¿Tú has sido feliz?

La madre, sonriendo asombrada, respondió:

—¡Qué pregunta!

—Vamos, contesta, ¿has sido o no feliz? ¿No puedes decirme la verdad? ¡Soy una mujer viuda!

Uriela rio bajito y dijo:

—Sí, mucho. ¡Muy feliz! En mi caso, la caca de cigüeña no se equivocó.

Al oírle eso, Judit se puso en pie y se refugió en un rincón de la cocina para no turbarla con sus lágrimas. La madre la siguió y la estuvo besando mientras le decía:

—Mi pequeña, mi querida Judit al Fatine, mi Guapísima. No sufras, te lo ruego. Debes saber que nunca he creído en lo de las cigüeñas… ¡Eso son cosas de tu padre! Pero es bien cierto que le quiero mucho. ¡Siempre le quise! Él estaba predestinado para mí, pero no porque lo dijera la inmundicia de un pájaro. Nunca he creído en eso… Pienso que fue solo la casualidad. A veces hay casualidades…

La hija se volvió y puso en su madre unos ojos tristísimos.

—¿Puedo hacerte una pregunta más?

—Claro, hija.

Se acercó y le dijo en voz baja:

—Yo nací en una familia de judíos y era judía cuando me casé con Abén Ahmad, que era musulmán. ¿Qué soy ahora, musulmana o judía?

Uriela miró a un lado y otro y contestó con voz queda:

—A las mujeres nos corresponde seguir por matrimonio la religión del esposo.

—No te he preguntado eso —replicó la hija—. Sabes muy bien a qué me refiero. Padre es un piadoso judío que cumple con todos los mandatos de su religión; en cambio, yo, ¿qué soy ahora que me he quedado viuda?

La madre perdió la paciencia y, mientras fingía estar ocupada colocando algunos cacharros de la cocina, contestó:

—¡Es mejor no hablar de ciertas cosas!

Judit la sujetó por los hombros y exclamó:

—¡Dímelo, por favor! ¡Necesito saber eso!

—¿Por qué?

—Porque soy la viuda de un musulmán y a la vez hija de padre y madre judíos. ¿No comprendes que debo encontrar mi lugar?

Como derrotada, Uriela se dejó caer sobre la silla. Guardó silencio un instante y después le dijo a Judit con tristeza en la voz:

—Será mejor que no andes por ahí manifestando estas dudas… Los musulmanes no consienten que alguien abandone su fe. Puede ser peligroso para ti que vuelvas con nosotros. Actúa con discreción y elude tener conversaciones con la gente sobre esto… El Eterno sabe lo que hay en cada corazón… Sé cautelosa, hija.

Seguían conversando en voz queda, cuando el padre entró en la cocina y dijo muy serio: