29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

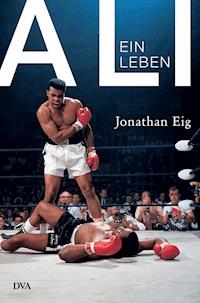

Das schillernde Leben der Boxlegende ganz neu erzählt

Muhammad Ali – drei Mal unumstrittener Boxweltmeister – ist eine der schillerndsten Figuren des 20. Jahrhunderts, seine Geschichte verknüpft mit den großen politischen und kulturellen Konflikten seiner Zeit. Für viele ist er ein Symbol für den Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung. Dem Menschen hinter dieser Heldensaga sind wir jedoch nie nahe gekommen.

Der Bestsellerautor und Sportlerbiograph Jonathan Eig erzählt dieses außergewöhnliche Leben auf der Basis bisher unbekannter Quellen noch einmal neu. Der »echte Ali« war Pazifist und Boxer, Muslim und treuloser Ehemann, ein Schwarzer, der zum Symbol für den Kampf gegen Rassismus aufstieg, aber seinesgleichen demütigte – ein Leben voller Brüche und Widersprüche.

Mit Bildteil

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1132

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über das Buch:

Muhammad Ali – drei Mal unumstrittener Boxweltmeister – ist eine der schillerndsten Figuren des 20. Jahrhunderts, seine Geschichte verknüpft mit den großen politischen und kulturellen Konflikten seiner Zeit. Für viele ist er ein Symbol für den Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung. Dem Menschen hinter dieser Heldensaga sind wir jedoch nie nahegekommen. Der Bestsellerautor und Sportlerbiograph Jonathan Eig erzählt dieses außergewöhnliche Leben auf der Basis bisher unbekannter Quellen noch einmal neu. Der »echte Ali« war Pazifist und Boxer, Muslim und treuloser Ehemann, ein Schwarzer, der zum Symbol für den Kampf gegen Rassismus aufstieg, aber seinesgleichen demütigte – ein Leben voller Brüche und Widersprüche.

Über den Autor:

Jonathan Eig, geboren 1964, ist Journalist und Bestsellerautor. Er schreibt als Reporter für Sonderthemen für das Wall Street Journal, zuvor war er unter anderem für die New York Times und Esquire tätig, als Autor verfasste er Bücher über die Baseballstars Jackie Robinson und Lou Gehrig – für die New York Times eines der besten Sportbücher überhaupt – sowie über Al Capone und die Erfindung der Antibabypille. Jonathan Eig lebt mit seiner Familie in Chicago.

Jonathan Eig

ALI

EINLEBEN

Aus dem amerikanischen Englischvon Werner Roller

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe ist 2017 unter dem Titel Ali. A Life bei Houghton Mifflin Harcourt, Boston and New York erschienen.

Für die deutsche Ausgabe wurde der Text behutsam und geringfügig gekürzt.

Copyright © 2018 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotiv: © Neil Leifer / Sports Illustrated / GettyImages (Muhammad Ali in action after first round knockout of Sonny Liston at St. Dominic’s Arena, 1965)

Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-17217-6V003

www.dva.de

Inhalt

Vorwort

ERSTER TEIL

1 Cassius Marcellus Clay

2 Das lauteste Kind

3 Das Fahrrad

4 »Himmlische Tage«

5 Der Prophet

6 »Ich bin jung, und mir ist alles egal«

7 Amerikas Held

8 Träumer

9 »Überschwang des 20. Jahrhunderts«

10 »Es ist Showbusiness«

11 Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene

12 Der hässliche Bär

13 »Was gibt’s an den Muslims auszusetzen?«

14 Von Clay zu Ali

15 Die Wahl

16 »Mädchen, willst du meine Frau werden?«

17 Mord

18 Der »Phantom Punch«

19 Wahre Liebe

20 Ein heiliger Krieg

21 Kein Streit

22 »Wie heiße ich?«

23 »Gegen die Furien«

ZWEITER TEIL

24 Exil

25 Glaube

26 Märtyrer

27 Gesang und Tanz und Gebet

28 Das größte Buch aller Zeiten

29 Stand by me

30 Comeback

31 »Die Welt sieht dir zu«

32 Ein anderer Kämpfertyp

33 Der Fünf-Millionen-Dollar-Kampf

34 Ali gegen Frazier

35 Freiheit

36 Tricksereien

DRITTER TEIL

37 Ein Kampf bis zum Schluss

38 Herz der Finsternis

39 Boxerhimmel

40 »Ali Boma Ye!«

41 Rumble in the Jungle

42 Aufsteiger

43 Impulse

44 Ali – Frazier III

45 Alt werden

46 »Sie lassen mich wohl nicht aufhören«

47 »Erinnern Sie sich an Muhammad Ali?«

48 Ins Wanken geraten

49 Kronprinz

50 Alt

51 Humpty Dumpty

52 Schwanengesang

53 Zu viele Schläge

54 »Er ist ein Mensch wie wir«

55 Eine Fackel

56 Der lange schwarze Cadillac

Nachwort

Dank

Literatur

Alis Profikämpfe

Anmerkungen

Rechtenachweis

Personenregister

Bildteil

Für Lola

Vorwort

Miami, 1964

Erste Runde. Der Herausforderer: Cassius Clay

Ein langer schwarzer Cadillac gleitet an vom Wind bewegten Palmen entlang und hält vor dem Surfside Community Center.001 Die Nachmittagssonne spiegelt sich in den chromblitzenden Stoßstangen des Wagens. Cassius Clay steigt aus. Er trägt eine maßgeschneiderte Jeansjacke und schwenkt einen dandyhaften Gehstock.002

Er prüft, ob ihn irgendjemand bemerkt hat.

Noch nicht.

Er ruft: »Ich bin die größte Attraktion der Geschichte! Ich bin der König!«003

Clay ist groß, sieht verblüffend gut aus, und er hat ein unwiderstehliches Lächeln. Von ihm geht eine starke Kraft aus, er zieht die Menschen rasch in seinen Bann. Hupen ertönen. Auf der Collins Avenue halten die Autos an. Frauen lehnen sich aus Hotelfenstern und rufen seinen Namen. Männer in Shorts und junge Frauen in engen Hosen rotten sich zusammen, weil sie den prahlerischen Boxer sehen wollen, von dem sie schon so viel gehört haben.004

»Schwebe wie ein Schmetterling! Stich wie eine Biene!«, ruft er. »Kämpfe, junger Mann, kämpfe! Ahhhh!«005

Die Zuschauermenge wächst an, schließlich trifft der Polizeichef ein und versucht, Clay von der Straße wegzulotsen, zu einem Parkplatz, wo der Aufruhr vielleicht nicht ganz so groß ausfallen würde. Ein Pressefotograf nimmt Clay ins Visier, aber der lächelt jetzt nicht, sondern öffnet nur den Mund weit zu einem pantomimischen Schrei. Er deutet mit der Linken einen Jab an, den er nur wenige Zentimeter vor der Kamera abstoppt.

»Ich bin hübsch und bewege mich blitzschnell«, sagt er in seinem sanften Kentucky-Akzent. »Ich bin erst 22 und werde eine Million Dollar verdienen!«006

Zweite Runde. Der Champion: Sonny Liston

Sonny Listons Linke ist ein Rammbock, die Rechte ein Vorschlaghammer. Bum! Bum! Bum! Bum! Er drischt so hart auf den schweren Sandsack ein, dass die Wände wackeln und die Hände des Sportreporters hüpfen, während sie blumige Synonyme für »furchterregend« auf dem Notizblock festhalten.

Liston ist der härteste Boxer seit mehr als einer Generation, seine Fäuste haben einen Umfang von 38 Zentimetern, und sein Brustkorb sieht aus wie die Vorderfront eines M4-Sherman-Panzers. Er ist furchtlos und bösartig. Kostprobe? Einmal legte er sich mit einem Polizisten an, schlug den Cop bewusstlos, griff sich dessen Pistole, hob den reglosen Körper vom Boden auf und legte ihn in einer Seitenstraße ab. Dann spazierte er lächelnd davon, mit der Polizistenmütze auf dem Kopf.

Liston besiegt seine Gegner nicht nur; er bricht sie, beschämt sie, lässt ihnen keine Ruhe, so dass sie noch in ihren Träumen versuchen, seinen Schlägen auszuweichen. Sonny Liston ist Amerikas Fluch. Er ist die schwarze Bedrohung, die weißen rassistischen Stereotypen entsprungen ist. Und das gefällt ihm so.

»Es muss Gute und Böse geben«, lautete sein Spruch, der den Lauf der Welt mit einem Cowboyfilm verglich. »Die Bösen sollen verlieren. Das werde ich ändern. Ich werde siegen.«007

Als Liston erfährt, dass der junge Mann, gegen den er demnächst um den Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen kämpfen wird, draußen vor dem Community Center, in dem er selbst trainiert, für Aufsehen sorgt, geht er hinaus. Er tritt ins Sonnenlicht, um den Unruhestifter zu stellen. Er wischt die ausgestreckten Hände der Fans beiseite und nähert sich Cassius Clay fast bis auf Schlagdistanz.008

Liston hält inne und lächelt.

»Clay ist nur ein kleiner Junge, der eine Abreibung braucht«, sagt er zu einem Reporter.009

Dritte Runde. Der Geistliche: Malcolm X

In einem beengten Hotelzimmer in der Nähe des John F. Kennedy Airports in New York erzählt der 38-jährige Malcolm X bis in die Nacht hinein einem Reporter seine Lebensgeschichte.010 Malcolm ist ein großer, sehr schlanker Mann mit ausgeprägten Backenknochen. Er trägt eine Hornbrille. Selbst wenn er lächelt, zeigt er einen ernsten Gesichtsausdruck.

Malcolm geht im Zimmer hin und her, während er diktiert, er setzt sich nur, um Notizen auf Servietten zu kritzeln. Mit der Niederschrift seiner Autobiografie kann er nicht bis ins hohe Alter warten. Erst vor Kurzem hat ihn die Nation of Islam suspendiert, wegen Ungehorsams gegenüber Elijah Muhammad, dem Führer der radikalen Gruppe, und Malcolm weiß noch nicht, ob er jemals in ihre Reihen zurückkehren wird. Elijah Muhammad hatte seine Geistlichen erst vor wenigen Monaten angewiesen, keine Kommentare zur Ermordung Präsident Kennedys abzugeben, aus Respekt vor einem Land, das in Trauer war, aber Malcolm hatte sich nicht zurückgehalten und stattdessen erklärt, der Mord sei eine natürliche Folge der von den Vereinigten Staaten in Vietnam, im Kongo und auf Kuba ausgeübten Gewalt. Malcolm hatte gesagt: »Ich komme selbst vom Land. Wenn die Hühner in den Stall zurückkehrten, war das kein Grund zur Trauer; im Gegenteil, es hat mir immer Freude bereitet.«011 Es gibt noch andere Probleme, andere Kräfte, die einen Keil zwischen Malcolm und seinen Lehrmeister treiben. Malcolm hat erfahren, dass Elijah mit jungen Frauen, die für die Nation of Islam arbeiteten, mehrere Kinder gezeugt hatte. Malcolm hat anderen Mitgliedern der Organisation vom enttäuschenden Verhalten ihres Führers erzählt. Elijah Muhammad ist inzwischen außer sich vor Zorn, und Gerüchte, nach denen er Malcolm X am liebsten tot sehen würde, sind bis nach New York gedrungen.

Malcolm X ist ein Überlebender. Er hat die Armut überlebt, das Gefängnis, Messerstechereien. Und er hat vor, auch diese Geschichte zu überleben.

Und hier beginnt er seinen Kampf ums Überleben: in einem Hotelzimmer in Flughafennähe, bei der Arbeit an seiner Autobiografie, weil Worte Macht verleihen. Und Malcolm wird es nicht zulassen, dass Elijah Muhammad oder J. Edgar Hoovers Federal Bureau of Investigation oder die von Weißen kontrollierten Nachrichtenmedien oder irgendjemand sonst ihn mit ihren Worten definieren. Er wird das mit seinen eigenen Worten tun, in seinem eigenen Bekenntnis, zu seinen eigenen Bedingungen. In Amerika bahnt sich eine große Revolution an. Die bis in diese Zeit vorherrschenden Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen stehen in der Kritik, und das mit einer Heftigkeit, wie man sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt hat. Schwarze Männer und Frauen lehnen sich auf und kämpfen um die Macht.

Malcolm verlässt das Hotel um zwei Uhr morgens, um nach Hause zu fahren, nach Queens.012 Ein FBI-Agent beschattet ihn auf Schritt und Tritt. Noch am gleichen Tag gehen Malcolm, seine Frau und ihre drei Töchter gemeinsam an Bord eines Flugzeugs, um ihren ersten gemeinsamen Familienurlaub überhaupt anzutreten. Auch das gehört zu Malcolms Plan. Er möchte der ganzen Welt zeigen, dass er kein Bomben werfender Irrer ist, sondern ein Familienvater, ein Ehemann, ein Diener Gottes, der glaubt, dass Amerika sich reformieren kann und muss.

Als das Flugzeug in Miami landet, steht ein Wagen bereit, um Malcolm und seine Familie zu ihrem ausschließlich Schwarzen vorbehaltenen Motel in Miami Beach zu bringen. Nach Angaben eines FBI-Informanten ist der Fahrer dieses Wagens Cassius Clay.013

Vierte Runde. Der Herausforderer: Cassius Clay

Clay brüllt, als wäre er von Dämonen besessen: »Du hast keine Chance, keine Chance, mich zu schlagen, und du weißt das!«014

Es ist der Morgen des Kampftages, und für die Boxer ist es Zeit, vor die Presse zu treten, ihre mächtigen Körper vorzuführen und zur Überprüfung ihres Gewichts auf die Waage zu steigen. Im Raum riecht es nach Zigarettenrauch, nach Körperausdünstungen und nach billigem Parfüm. Die Reporter haben noch nie einen Berufssportler zu sehen bekommen, der sich so unprofessionell benimmt. Einige von ihnen sagen, Clay habe den Verstand verloren, aus Angst vor Sonny Liston sei er übergeschnappt.

Alle in diesem Raum anwesenden Personen reden, aber Clay ist der Lauteste von allen.

»Keine Chance! Keine Chance!«, schreit er und ignoriert dabei die Offiziellen, die ihm eine Strafe androhen, wenn er nicht den Mund hält. Clay lässt sich, wie Malcolm X, von niemandem sagen, was er zu tun hat. Er wird sich über jede Wahrscheinlichkeit und die Erwartungen aller hinwegsetzen, die versuchen sollten, ihn zu kontrollieren oder auszubeuten.

Clay weist auf Liston und sagt, er sei jetzt gleich zum Kampf gegen den Champion bereit, in diesem Augenblick, ohne Handschuhe, ohne Ringrichter, ohne zahlende Zuschauer, Mann gegen Mann. Sein Gesichtsausdruck zeigt nicht den geringsten Anflug von Humor. Er legt seinen weißen Frotteemantel ab und enthüllt dabei einen großen, schlanken, braunen Körper, die Bauch- und Brustmuskeln sind deutlich konturiert. Er macht Anstalten, sich auf Liston zu stürzen, aber einige seiner Begleiter packen zu und halten ihn zurück.

Vielleicht ist Clay gar nicht verrückt. Vielleicht weiß er instinktiv oder aufgrund der Erfahrungen eines Heranwachsenden mit einem handgreiflichen, gewalttätigen Vater, dass Angst zu zeigen das Schlechteste ist, was man tun kann, wenn man bedroht wird.

»Ich bin der GRÖSSTE!«, brüllt Clay. »Ich bin der CHAMP!«015

Fünfte Runde. Der Champion: Sonny Liston

Liston warnt seine Gegner vor seiner Schlagkraft, vor der kurz- und auch vor der langfristigen Wirkung. Er erklärt einem Reporter diese Gefahren, indem er die Knöchel einer enormen Hand in die Mulden zwischen den Knöcheln der anderen enormen Hand legt und doziert: »Siehst du, die verschiedenen Teile des Gehirns sitzen so in kleinen Bechern. Wenn du einen schlimmen Treffer kriegst, flutscht das Gehirn aus den Bechern – plopp! –, und du bist k. o. Dann geht das Gehirn wieder in die Becher zurück, und du kommst zu dir. Wenn das aber oft genug passiert, manchmal aber auch schon bei einem Mal, wenn der Schlag hart genug ist, geht das Gehirn nicht wieder richtig in die Becher zurück, und dann braucht man andere Leute, die einem durchs Leben helfen.«016

Clay werde vielleicht eine oder zwei Runden lang davonlaufen, aber, so verspricht Liston, früher oder später werde er seinen jungen Gegner erwischen, und dann werde er ihn so hart treffen, dass sein Gehirn sich aus der Verankerung löst.

Sechste Runde. Im Ring

Grauer Rauch hängt unter den strahlend hellen Ringscheinwerfern und trübt das gesamte Sichtfeld ein. Die Reporter greifen in die Tasten ihrer Reiseschreibmaschinen und wischen sich Zigarettenasche von den Krawatten. Unter den Männern des Pressekorps gilt es als ausgemacht, wer heute Abend gewinnen wird. Die Frage – nach Ansicht der meisten: die einzige Frage – ist nur, ob Cassius Clay den Ring bewusstlos oder tot verlassen wird.

Diese Veranstaltung ist mehr als nur ein Boxkampf, und zumindest ein kleiner Teil des Publikums im Miami Beach Convention Center ist sich dessen bewusst. Diese Menschen spüren, dass sich unter der ruhigen Oberfläche des amerikanischen Alltagslebens brutale romantische Kräfte aufbauen und dass Cassius Clay ein Botschafter der anstehenden Veränderungen ist, ein Radikaler unter dem Deckmantel eines traditionellen amerikanischen Sportlers. »Er hält sie zum Narren«, sagt Malcolm X vor dem Kampf über Clay. »Man vergisst, dass ein Clown zwar niemals einen Weisen imitiert, der Weise aber den Clown imitieren kann.«017

Malcolm, der von der ersten Reihe am Ring aus zu den Scheinwerfern hochschaut, sitzt dort mit dem Sänger Sam Cooke und dem Boxer Sugar Ray Robinson. Es geht das Gerücht um, dass Malcolm vorhabe, Cassius Clay für die Black Muslims zu gewinnen.

Auch der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Joe Louis sitzt am Ring, er spricht in ein Mikrofon und schildert das Geschehen in der Halle für die Fans, die sich in Kinosälen im ganzen Land darauf einstimmen, die Schwarz-Weiß-Übertragung des Kampfes auf der Leinwand mitzuverfolgen. Louis, den man in seiner aktiven Zeit den »Braunen Bomber« genannt hatte, war der bedeutendste Schwergewichtler seiner Generation, ein Schwarzer, der sich durch seinen Militärdienst im Zweiten Weltkrieg, durch den Sieg über Max Schmeling im Jahr 1938 und durch sein bescheidenes Auftreten auch die Bewunderung der weißen Amerikaner erworben hatte: Er hatte akzeptiert, dass auch ein schwarzer Champion sich niemals so aufführen sollte, als wäre er einem ganz gewöhnlichen weißen Mann gleichgestellt.

Clay steigt in den Ring und legt seinen Mantel ab, unter dem er weiße Satinshorts mit roten Streifen trägt. Er tanzt auf langen, schlanken Beinen und schlägt Jabs in die Luft, um locker zu bleiben. Liston lässt Clay warten, durchquert dann gemächlich und schweigend die Arena und steigt in den Ring.

Die Männer wechseln grimmige Blicke.

Der Gong ertönt.

»Das war das einzige Mal, dass ich je im Ring Angst hatte«,018 sollte Clay Jahre später sagen, nachdem er den Schwergewichtstitel dreimal gewonnen und wieder verloren hatte; nachdem er seine Mitgliedschaft in der Nation of Islam bekanntgegeben und den Namen Muhammad Ali angenommen hatte; nachdem er zu einem der am häufigsten geschmähten und dann, postwendend, zu einem der meistgeliebten Männer Amerikas geworden war; nachdem er so viele Rollen eingenommen hatte, vom Kriegsdienstverweigerer bis zum amerikanischen Helden; nachdem er sich als einer der größten Schwergewichtsboxer aller Zeiten erwiesen hatte, als Kämpfer, der auf einzigartige Weise Tempo, Kraft und Stehvermögen verkörperte und eine außergewöhnliche Fähigkeit zeigte, die ihn Schläge einstecken und auf den Beinen bleiben ließ; nachdem er der berühmteste Mensch weltweit geworden war, »der personifizierte Geist des zwanzigsten Jahrhunderts«,019 wie ein Schriftsteller ihn nannte; nachdem seine Parkinson-Erkrankung und rund 200000 Kopf- und Körpertreffer020 ihm all die Eigenschaften genommen hatten, die ihn zu einer so erstaunlichen Persönlichkeit machten: die Schnelligkeit, die Stärke, den Charme, die Arroganz, die Wortspiele, die natürliche Männlichkeit und das jungenhafte Augenzwinkern, mit dem er durchblicken ließ, dass er einfach geliebt werden wollte, ganz gleich, wie unerhört er sich benahm.

Cassius Clays Ruhm wird andauern, über die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, des Kalten Kriegs, des Vietnamkriegs, über die Terroranschläge vom 11. September 2001 hinaus bis weit ins 21. Jahrhundert hinein. Er sollte noch selbst erleben, wie das Haus in Louisville, in dem er aufwuchs, zu einem Museum umgestaltet und in einem anderen Teil seiner Heimatstadt ein noch größeres Museum eigens errichtet wurde, um sein Vermächtnis zu ehren. Sein Lebensweg wird Millionen von Menschen inspirieren, auch wenn das Spektrum der Reaktionen von tiefer Bewunderung auf der einen bis zu heftiger Ablehnung auf der anderen Seite reicht.

Clay wird einen großen Teil seines Lebens in den Wirren einer sozialen Revolution verbringen, einer Revolution, die er selbst mit vorantreiben wird, bei der die schwarzen Amerikaner die weißen Amerikaner zwingen, die Bestimmungen des Bürgerrechts neu zu formulieren. Clay wird zu Ruhm kommen, weil die Medien eine größere, internationale Reichweite entwickeln. Die Menschen werden Lieder singen, Gedichte schreiben, Filme und Theaterstücke produzieren, die sich mit ihm beschäftigen, sie werden seine Lebensgeschichte mit einer seltsamen Mischung aus Wahrheit und Fiktion erzählen, nicht als getreues Spiegelbild der komplexen und sehnsüchtigen Seele, die sich in Sichtweite zu verbergen schien. Sein Hunger nach Zuneigung wird sich als unersättlich erweisen, er wird Beziehungen zu zahllosen Frauen unterhalten und dabei vier Ehen schließen. Er wird so viel Geld verdienen, wie es früher nur Ölbaronen und Immobilientycoons vorbehalten war, und sein außergewöhnlicher Reichtum und seine Neigung, den Menschen zu vertrauen, wird ihn zu einem leichten Ziel für Betrüger machen. Er wird seinen Lebensunterhalt verdienen, indem er seine Gegner zunächst erbarmungslos verhöhnt, bevor er sie blutig schlägt, doch er wird sich zu einem weltweit beständigen Symbol der Toleranz, der Wohltätigkeit und des Pazifismus entwickeln.

»Ich bin Amerika«, wird Clay stolz erklären. »Ich bin der Teil, den ihr nicht anerkennen wollt. Aber gewöhnt euch an mich. Schwarz, selbstbewusst, vorlaut; man hört meinen Namen, nicht euren; meine Religion, nicht eure; meine Ziele, meine Leute; gewöhnt euch an mich.«

Seine außergewöhnliche boxerische Begabung wird seine Bedeutung festigen und die vielen Widersprüche in seinem Leben erst ermöglichen. Doch das wird die bitterste Ironie in einem Leben voller Widersprüche sein: Seine große Begabung wird auch seinen Sturz auslösen.

In den ersten Sekunden des Kampfes schlägt Liston wuchtige Schwinger, links wie rechts, er strebt einen der schnellen K.-o.-Siege an, an die er sich inzwischen gewöhnt hat, auf die er angewiesen ist. Clay weicht aus, duckt sich und biegt den Oberkörper nach hinten, als ob er ein Rückgrat aus Gummi hätte. Liston stapft in die Offensive, drängt Clay in die Seile. Aber in dem Augenblick, in dem sich Listons Augen weiten, in Vorwegnahme des entscheidenden Schlags, weicht Clay seitwärts aus, und ein linker Haken Listons geht ins Leere, schlägt nur ein Luftloch.

Clay tanzt im Kreis herum, schnell und leicht wie ein Kolibri, und dann, urplötzlich, feuert er einen linken Jab auf Listons Gesicht ab. Er trifft. Tausende von Stimmen schreien im Chor. Liston lässt eine weitere gewaltige Rechte los, aber Clay bückt sich, gleitet nach links weg, weicht dem Schlag vollständig aus. Er richtet sich wieder auf, schlägt noch einen Jab, der ins Ziel findet, und noch einen.

In dieser Auftaktrunde ist keine Minute mehr zu boxen, als Clay eine harte Rechte schlägt, die krachend an Listons Kopf landet. Clay tänzelt, und dann steht er einen kurzen Augenblick lang fest auf beiden Beinen und feuert eine blitzschnelle Schlagserie ab, rechts-links-rechts-links-links-rechts. Jeder Schlag sitzt.

Plötzlich ist alles anders.

Die Menge tobt. Liston duckt sich, geht in Deckung.

Clay zeigt jetzt, was er schon die ganze Zeit gewusst hat: Das, was er tun kann, ist wichtiger als das, was er sagt.

Und was Clay tun kann, ist kämpfen.

ERSTER TEIL

1

Cassius Marcellus Clay

Sein Urgroßvater war ein Sklave. Sein Großvater war ein verurteilter Mörder, der einen Mann wegen eines Vierteldollars ins Herz schoss.021 Sein Vater war ein Trinker, ein Kneipenschläger,022 ein Schürzenjäger und ein Mann, der seine Frau verprügelte und seinen ältesten Sohn einmal betrunken mit einem Messer verletzte.023 Das sind die Wurzeln von Muhammad Ali, der nach seiner Geburt den Namen Cassius Marcellus Clay junior erhielt, den er selbst später als Sklavennamen bezeichnete.

John Henry Clay, der Urgroßvater von Muhammad Ali, wurde von seinem Besitzer und von der Regierung der Vereinigten Staaten als persönliches Eigentum betrachtet. Er war groß, kräftig und gutaussehend.024 Seine Haut war kaffeebraun. Er hatte einen mächtigen Brustkorb, breite Schultern, hohe Wangenknochen und warme, ausdrucksstarke Augen. Er gehörte zur Familie von Henry Clay, US-Senator aus Kentucky, einem der hitzköpfigsten und umstrittensten Politiker seiner Zeit, einem Mann, der die Sklaverei als nationale Schande und als Abscheulichkeit bezeichnete, die die Seelen von Herren und Sklaven verderbe, als ein »großes Übel« und »dunkelsten Fleck auf der Karte unseres Landes«.025

Senator Clay gründete die American Colonization Society mit dem Ziel, Amerikas Sklaven nach Afrika zurückzubringen. Doch er und die meisten in Kentucky ansässigen Mitglieder seiner Familie hielten weiterhin an ihrem Besitzrecht über Dutzende von Männern, Frauen und Kindern afrikanischer Herkunft fest.026

Henry Clay junior, der Sohn des Senators, machte sich 1846 auf den Weg nach Mexiko, um dort im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg zu kämpfen, und nahm einen jungen Sklaven namens John auf diese Reise mit. Nach Angaben von Familienmitgliedern Muhammad Alis war dieser Sklave John Henry Clay, Alis Urgroßvater.027 Muhammad Alis Nachkommen behaupten außerdem, John Henry Clay sei ein unehelicher Sohn von Henry Clay oder Henry Clay jr. gewesen. Betrachtet man Fotografien des weißen Henry Clay senior und des schwarzen John Henry Clay, kann man durchaus den Eindruck einer Ähnlichkeit gewinnen, aber bis heute hat es noch keinen Versuch gegeben, die mögliche Verwandtschaft durch einen DNA-Test zu überprüfen. Eheschließungen, Geburten und Todesfälle unter Sklaven wurden nur selten sorgfältig dokumentiert. Noch seltener kam es vor, dass ein weißer Mann ein mit einer Sklavin gezeugtes Kind als eigenen Nachwuchs anerkannte, zumal viele dieser Kinder in Folge einer Vergewaltigung geboren wurden.

Es ist nicht genau bekannt, wann John Henry Clay freigelassen wurde, doch der US-Zensus von 1870 weist John Clay als verheirateten Mann aus, als Arbeiter, Vater von vier Kindern und Eigentümer einer Immobilie, deren Wert mit 2500 Dollar angegeben wurde. Die Familie von John Clay und seiner Frau Sallie sollte schließlich auf neun Kinder anwachsen, und eines davon war Herman Heaton Clay, Muhammad Alis 1876 in Louisville geborener Großvater.

Herman Heaton Clay verließ die Schule nach der 3. Klasse.028 Er wuchs zu einem gutaussehenden, kräftigen und großen Mann heran029 und heiratete 1898 eine Frau namens Priscilla Nather. Sie hatten einen kleinen Sohn, aber die Ehe hielt nicht lange.030 Herman Clay nahm am 4. November 1900 in Louisville während eines in einer Seitenstraße ausgetragenen Würfelspiels einem Mann einen Vierteldollar ab und weigerte sich, die Münze zurückzugeben.031 Herman und sein Bruder Cassius standen an der Ecke der 16. und der Harney Street neben einem Telefonmast, als Charles Dickey auftauchte, ein Freund des Mannes, dem der Vierteldollar entwendet worden war. Er hatte einen Spazierstock mit einem massiven Handgriff bei sich und kam auf die Clay-Brüder zu. Herman Clay besaß eine Pistole. Cassius hielt ein Messer in der Hand, und zwar so, dass Dickey das auch sah.

Dickey fragte, warum Cassius ein Messer bei sich habe.

»Ich hatte das Messer schon, bevor du hier aufgetaucht bist«, sagte Hermans Bruder.032

»Du wirst doch etwas damit vorgehabt haben …«, erwiderte Dickey.

Nach den Zeugenaussagen wurden keine weiteren Worte mehr gewechselt. Herman Clay wandte sich um, zog seinen 38er-Revolver und feuerte einen Schuss ab, der Dickey ins Herz traf.

Herman flüchtete vom Tatort, wurde aber bald darauf gefasst. Er wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Kurz nach seiner Verurteilung wurden er und Priscilla geschieden.033 Nach sechsjähriger Haftzeit im Staatsgefängnis in Frankfort, Kentucky, kam Clay auf Bewährung frei.034 Drei Jahre später, am 30. Dezember 1909, heiratete er Edith Greathouse.035 Das Ehepaar bekam zwölf Kinder. Everett Clay, ihr Ältester, landete im Gefängnis, weil er seine Frau mit einem Rasiermesser getötet hatte, und starb hinter Gittern.036 Das zweite Kind, Cassius Marcellus Clay, geboren am 11. November 1912, wurde der Vater von Muhammad Ali.

Die Sklaverei war für die schwarze Familie Clay im 20. Jahrhundert kein abstrakter Begriff. Sie war mit bestimmten Personen verbunden, sie hatte eine konkrete Geschichte. Cassius Marcellus Clay senior erbte seinen Namen von zwei Menschen, einer von ihnen war schwarz, der andere weiß. Der schwarze Cassius Clay war sein Onkel, der neben seinem Bruder Herman stand, als dieser einen Mann erschoss. Der weiße Cassius Clay war der 1810 geborene Cousin von Senator Henry Clay. Der weiße Cassius Clay war ein Rechtsanwalt, Soldat, Verleger, Politiker und ein Kritiker der Sklaverei. »Für jene, welche die Gesetze Gottes achten, habe ich dieses Argument«,037 sagte er einmal und legte dabei eine in Leder gebundene Bibel vor sich hin. »Für jene, welche an die Gesetze der Menschen glauben, habe ich dieses Argument.« Dazu hatte er ein Exemplar der Verfassung des Bundesstaates parat. »Und für jene, welche weder an die Gesetze Gottes noch des Menschen glauben, habe ich dieses Argument.« Und dazu legte er ein Bowiemesser und zwei Pistolen auf den Tisch. Clay wurde einmal während einer Debatte, die er mit einem die Sklaverei verteidigenden Kandidaten für das Gouverneursamt führte, durch einen Messerstich in die Brust verletzt, aber er überlebte die Attacke, griff zu seinem eigenen Messer und stach auf den Angreifer ein.

Der weiße Cassius Clay hielt die Sklaverei für moralisch verwerflich und forderte die allmähliche Freilassung sämtlicher Sklaven. Er selbst ließ zwar nicht alle Sklaven frei, die auf seinem Anwesen lebten, aber seine öffentlich geäußerten Ansichten machten ihn für viele schwarze Menschen zu einem Helden. Sein Ruf war jedenfalls gut genug, um den ehemaligen Sklaven John Henry Clay dazu zu veranlassen, einem seiner Söhne den Namen Cassius zu geben; Herman Heaton Clay, geboren ein Jahrzehnt nach der Abschaffung der Sklaverei, sollte es genauso halten; und Cassius Marcellus Clay, geboren 1912, sollte diesen Namen seinerseits an seinen 1942 geborenen Sohn weitergeben.

2

Das lauteste Kind

Muhammad Alis Vater kämpfte nur, wenn er betrunken war.

Cassius Marcellus Clay senior war ein bekannter Mann und bei seinen Nachbarn im ausschließlich von Schwarzen bewohnten West End von Louisville nicht besonders angesehen. Cash, wie er allgemein genannt wurde, ging nach der 8. Klasse von der Schule ab. Er verdiente sich seinen bescheidenen Lebensunterhalt als Schildermaler.

In einem Alter, in dem die meisten Männer sesshaft wurden und eine Familie gründeten, trug Cash blitzblanke weiße Schuhe und enge Hosen und verbrachte die Nächte in verrauchten Jazzklubs und Kneipen im West End oder im benachbarten Little Africa. Er war knapp über 1,80 Meter groß, kräftig, dunkelhäutig und trug ein Menjou-Bärtchen. Die Frauen im West End nannten ihn, nur halb im Scherz, »Dark Gable«.038 Cash Clay prahlte mit seinem Aussehen, seinem kräftigen Körper, dem eindrucksvollen Vibrato seiner Singstimme039 und den wunderschönen Werbetafeln und Schildern, die er für Geschäfte am Ort malte, die in den meisten Fällen von Schwarzen betrieben wurden.

Es sprach einiges für einen schwarzen Mann im Süden, wenn er einen selbstständigen Weg einschlug und dabei auf seiner eigenen Hände Arbeit und sein eigenes Talent setzte, ohne sich um die Genehmigung oder Billigung eines weißen Mannes zu bemühen. Cash war alles andere als berühmt und schon gar nicht reich oder wohlhabend, aber diese gemalten Schilder verschafften ihm Unabhängigkeit und einen gewissen Grad an öffentlicher Anerkennung, die er liebte.

Cash beharrte darauf, dass es nicht ein Mangel an Begabung oder Ausbildung gewesen sei, der ihm eine Laufbahn als ernstzunehmender Künstler und dem damit verbundenen Ruhm und Reichtum versagte; es sei das Jim-Crow-Amerika gewesen, das ihn kleingehalten habe, sagte er und spielte damit auf die sogenannten Jim-Crow-Gesetze an, mit denen im Süden der Vereinigten Staaten die sogenannte Rassentrennung durchgesetzt wurde.

In nüchternem Zustand war Cash ein höchst unterhaltsamer Mensch, der gern lauthals lachte oder ein paar Strophen von Nat King Cole zum Besten gab. Wenn er trank – er hatte eine »große Vorliebe für Gin«040 –, wurde er laut, unausstehlich rechthaberisch und häufig auch gewalttätig. »Er konnte keiner Fliege etwas zu Leide tun«, sagte einer seiner Freunde, »aber sobald er zu viel getrunken hatte, legte er sich mit jedem an.«041

Clay wurde nie innerlich sesshaft – er trank sein Leben lang und war hinter den Frauen her –, aber eines Tages heiratete er dennoch. Odessa Lee Grady war hellhäutig, rundlich, kicherte gern und besuchte noch die Central High School in Louisville. Sie war die Enkelin von Tom Morehead, einem hellhäutigen Schwarzen, der im Bürgerkrieg für die Union gekämpft hatte und dabei innerhalb eines Dienstjahres vom einfachen Soldaten zum Sergeant aufgestiegen war. Morehead war der Sohn eines weißen Mannes aus Kentucky, der eine Sklavin namens Dinah geheiratet hatte. Auch Odessas anderer Großvater könnte ein Weißer gewesen sein – ein irischer Einwanderer namens Abe Grady –, aber die Belege hierfür sind unzuverlässig.

Odessa wusste möglicherweise nicht um Cash Clays Ruf. Sie war Kirchgängerin und eine fleißige Schülerin und nicht der Typ junge Frau, der sich in Nachtklubs und Kneipen herumtrieb. Mit ihrer konsequenten Arbeitsmoral und ihrem heiteren Gemüt fand sie viele Bewunderer. Sie wuchs in Earlington auf, einer Kleinstadt im Westen Kentuckys. Als Odessas Vater, ein Kohlekumpel, die Familie verließ, schickte man das Mädchen nach Louisville, wo eine ihrer Tanten sie in ihren Haushalt aufnahm. Nach Schulschluss arbeitete Odessa als Köchin für weiße Familien, um sich das Geld für ihre Kleidung selbst zu verdienen. Niemand hatte sie jemals über ihre Lebensumstände klagen hören. Und dennoch, für ein junges Mädchen, das in der großen Stadt lebte, getrennt von Mutter und Vater und inmitten der Wirren der Weltwirtschaftskrise, muss eine frühe Heirat mit einem gutaussehenden, selbstbewussten älteren Mann, der ein ordentliches Einkommen hatte, eine verlockende Sache gewesen sein. Als Odessa schwanger wurde, war eine Heirat wohl unumgänglich.

Odessa und Cash lernten sich möglicherweise bereits 1933 oder 1934 kennen, wenn man bedenkt, dass Odessa nach ihrer eigenen Erinnerung bei der ersten Begegnung 16 Jahre alt war, heirateten aber erst 1941. Die Hochzeit fand am 25. Juni in St. Louis statt, Odessa war bereits im dritten Monat.042 Am 17. Januar 1942 gebar sie ihren ersten Sohn. Das knapp sechs Pfund schwere Baby kam deutlich nach dem errechneten Geburtstermin im Louisville City Hospital zur Welt.043 Odessa berichtete, sie habe schmerzhafte, nicht enden wollende Wehen durchgemacht, die erst zu Ende gingen, als ein Arzt zur Geburtszange griff, damit den großen Kopf des Babys umfasste und das Kind aus dem Mutterleib zog. Die Zange hinterließ auf der rechten Wange des Jungen eine kleine rechteckige Narbe, die ein Leben lang sichtbar bleiben sollte.044

Cash favorisierte den Namen Rudolph – nach dem Hollywood-Schauspieler Rudolph Valentino –, aber Odessa bestand darauf, dass der Junge den Namen des Vaters erhalten sollte, den »schönsten Männernamen, den ich jemals gehört hatte«,045 wie sie sagte, einen Namen, der sowohl mit der Geschichte der Nation als auch mit der qualvollen Familiengeschichte verbunden war, und so nannten sie ihren Erstgeborenen Cassius Marcellus Clay junior. In der amtlichen Geburtsurkunde wurde der Name falsch geschrieben, dort hieß das Kind »Cassuis«, aber den Eltern fiel das entweder gar nicht auf, oder es war ihnen nicht so wichtig, dass sie auf einer Korrektur des Schreibfehlers bestanden hätten.

Cash und Odessa bewohnten in der West Oak Street Nr. 1121046 – einen Häuserblock von Odessas vorherigem Wohnort entfernt – ein Apartment, für das sie eine monatliche Miete von vermutlich sechs oder sieben Dollar zahlten.047 Auf der Geburtsurkunde des Babys war vermerkt, dass Cash Clay für die Firma Southern Bell Telephone and Telegraph arbeitete, was den Schluss zulässt, dass er ernsthaft genug über die Gründung einer Familie nachdachte, um sich, zum ersten und letzten Mal in seinem Leben, um ein festes Einkommen zu bemühen.

Cassius jr. war das lauteste Kind im ganzen Krankenhaus, berichtete seine Mutter Jahre später einem Journalisten: »Cassius brüllte so viel, dass er alle anderen Babys in der Abteilung damit ansteckte. Wenn sie schön ruhig schliefen, fing Cassius zu kreischen an. Und bald kreischten alle Babys im Saal mit.«048

Keine zwei Jahre nach der Geburt von Cassius junior bekamen Odessa und Cassius senior einen zweiten Sohn. Diesmal setzte sich Cash durch, und sie nannten das Baby Rudolph Arnett Clay. Die Familie Clay kaufte in der Grand Avenue Nr. 3302 in Louisvilles West End ein winziges Häuschen mit zwei Zimmern, einem Bad und einer Gesamtfläche von gerade einmal 75 Quadratmetern. Cash strich das Haus ganz in Rosa, Odessas Lieblingsfarbe. Er legte auch einen Goldfischteich und einen Gemüsegarten an. Später errichtete er auf der Rückseite des Häuschens noch einen kleinen Anbau, so dass die beiden Jungen mehr Platz zum Spielen hatten. Cassius jr. und der kleine Rudy teilten sich ein Kinderzimmer, das etwa dreieinhalb mal sechs Meter maß, das Tapetenmuster bestand aus weißen und roten Rosen.049

Ihre Unterkunft war bescheiden, und den größten Teil ihrer Kleidung erhielten sie von der Wohlfahrt, einschließlich der Schuhe, wobei Cash »es vorzüglich verstand, aus Pappkarton Einlegesohlen zu machen«.050 Auf jeden Fall gingen die Clay-Brüder niemals ausgezehrt oder hungrig zur Schule. Da Cash ein großes Sortiment an Farbdosen und Pinseln unterhielt, roch das ganze Häuschen nach Farbe.051 Aber Odessa überlagerte mit ihren Kochkünsten und den damit verbundenen feinen Gerüchen oft den Dunst der Farbe. Odessa kochte Chili. Auch Brathähnchen mit grünen Bohnen und Kartoffeln stand auf ihrem Speisezettel. Sie mischte Kohl mit Karotten und Zwiebeln und dünstete alles in Öl, bis der Geruch das ganze Haus erfüllte und über die Fenster in den Hof abzog, so dass die Jungen ihn dort wahrnehmen konnten.052 Sie buk Schokoladenkuchen und kochte Bananenpudding.

Einige Straßen im West End waren nur grob gepflastert, und einige der Behausungen in der unmittelbaren Umgebung der Familie Clay waren nicht mehr als Hütten. Dennoch war das West End ein viel besseres Wohnviertel als das benachbarte Little Africa, wo es über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus immer noch Außentoiletten und unbefestigte Straßen gab. Die meisten Nachbarn der Clays verfügten in den Vierzigerjahren über ein gutes, festes Einkommen: Sie waren Klempner, Lehrer, Chauffeure, Eisenbahnschaffner, Automechaniker und Ladenbesitzer.

Schwarze Kinder aus dem West End warnte man davor, sich in ärmere, gefährlichere schwarze Viertel wie Little Africa oder Smoketown vorzuwagen. Dass sie die Viertel der Weißen zu meiden hatten, musste man ihnen nicht eigens beibringen. Das West End bot dagegen ein Gefühl der Sicherheit. »Wir hatten keine schwierige Kindheit«, erinnerte sich Alice Kean Houston, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Clays aufwuchs, nur zwei Häuser weiter. »Bei uns gab es Geschäfte und Banken und Kinos. Erst als wir dieses Umfeld hinter uns ließen, erkannten wir, dass die Welt tatsächlich ganz anders aussah.«053

Odessa Clay erinnerte sich an die Kindheit ihres ersten Sohnes in einer Biografie, die sie mit Füller in einem linierten Notizbuch in schöner Schrift und mit zahlreichen Fehlern niederschrieb. Sie verfasste diese Biografie bereits 1966 auf die Bitte eines Journalisten hin. »Cassius junior führte meiner Ansicht nach im Vergleich zu anderen Kindern ein ungewöhnliches Leben, und er ist heute noch ungewöhnlich«, schrieb Odessa.054 »Schon als Baby blieb er nie sitzen. Wenn ich ihn in seinem Kinderwagen spazieren fuhr, stand er immer auf und wollte alles sehen. Er versuchte schon sehr früh zu sprechen. Und er strengte sich so sehr an, dass er bereits mit zehn Monaten seine ersten eigenen Schritte machte. Als er ein Jahr alt war, gefiel es ihm, wenn ihn jemand in den Schlaf schaukelte, ansonsten saß er auf einem Stuhl und schlug den Kopf immer wieder gegen die Lehne, bis er einschlief. Er holte alle Töpfe und Pfannen aus dem Küchenschrank und klopfte darauf herum. Er konnte auf allem herumklopfen und fand dabei einen Rhythmus. Schon als ganz kleines Kind ging er auf Zehenspitzen, deshalb hat er so gut entwickelte Fußgewölbe und ist so flink auf den Beinen.«

Cassius liebte im Babyalter sein Essen, hasste es aber, wenn er gefüttert wurde. Er bestand darauf, sein Essen selbst in die Hand zu nehmen, und je mehr er dabei kleckerte, desto besser gefiel ihm das. Er hatte einen mächtigen Appetit und wurde groß und stark und unendlich verspielt. Er rannte lieber, anstatt zu gehen, und hatte es, wie Odessa das ausdrückte, immer so eilig, dass er einmal die Windpocken und die Masern zur gleichen Zeit bekam.

Cassius sehnte sich nach Abenteuern. Er krabbelte in die Waschmaschine, kletterte ins Spülbecken und scheuchte die Hühner im Hof herum. Im Alter von einem oder zwei Jahren landete er seinen ersten harten Schlag, mit dem er versehentlich seine Mutter auf den Mund traf und ihr einen Zahn lockerte, den der Zahnarzt später ziehen sollte. Im Alter von drei Jahren war Cassius bereits zu groß für sein Kinderbettchen. Busfahrer verlangten von Odessa regelmäßig, dass sie eine Fahrkarte auch für dieses Kind löste, weil sie den erst Drei- oder Vierjährigen, der immer noch umsonst mitfahren durfte, auf mindestens fünf oder sechs Jahre schätzten. Odessa war nicht der Typ, der Autoritäten widersprach, und löste ohne Widerworte eine Kinderfahrkarte.

Odessa wusste von Anfang an, dass ihre beiden Buben frühreif und altklug waren – bei Cassius war das besonders ausgeprägt –, sich aus Vorschriften nicht viel machten und Strafen nicht fürchteten. Die Aufsässigkeit und Großspurigkeit hatte Cassius von seinem Vater, seine Warmherzigkeit und Großzügigkeit verdankte er dagegen seiner Mutter. Wenn Rudy in Schwierigkeiten geriet, ließ Cassius seine Eltern wissen, dass Rudy sein Baby sei, und niemand dürfe sein Baby schlagen. Dabei packte er Rudy am Arm und bugsierte seinen kleinen Bruder in ihr gemeinsames Kinderzimmer.

Mit sieben oder acht Jahren war Cassius bereits der Anführer einer äußerst umtriebigen Bande von Jungs. Wenn Odessa durch die Fliegergittertür schaute, sah sie dort ihren ältesten Sohn auf der betonierten Veranda stehen. Er erinnerte sie an einen Politiker auf einem Podium, der seinen jugendlichen Anhängern verkündete, welche Pläne er für sie entwickelt hatte. Und Rudy Clay wurde, sobald er alt genug war, um mithalten zu können, zum Schatten und Hauptkonkurrenten seines Bruders. »Wir waren wie Zwillinge«, erinnerte sich Rudy viele Jahre später.055 Cassius stellte sich gern in die nur knapp zwei Meter breite Lücke zwischen ihrem eigenen und dem Nachbarhaus und ließ sich von Rudy mit Steinen bewerfen. Rudy warf so kräftig, wie er nur konnte, während sein älterer Bruder blitzschnell auswich, er sprang hoch, bückte sich oder machte ein, zwei schnelle Schritte. Die Jungen spielten Murmeln, Jacks und Verstecken, und Cassius ließ seinen jüngeren Bruder so gut wie nie gewinnen.056 Beim Cowboy-und-Indianer-Spiel war Cassius immer der Cowboy.

Die beiden Brüder wurden geneckt und gehänselt, und das nicht nur, weil sie laut waren und Aufmerksamkeit auf sich zogen, sondern auch wegen ihrer ungewöhnlich großen Köpfe.057 »Mein lieber Mann, diese Kinder hatten wirklich große Köpfe, das kann ich Ihnen sagen«, erinnerte sich ihre Tante Mary. »Wenn sie an der Bordsteinkante saßen und Murmeln oder irgendein anderes Straßenspiel spielten, schlichen sich gerne ein oder zwei andere Kinder von hinten an sie heran und knallten ihre Köpfe zusammen, rums! Dann machten sich die Übeltäter schnell davon, mit Rudy und Cassius auf den Fersen.«

Kindheitsfreunden, die mit den Clay-Brüdern im West End aufwuchsen, ist Cassius als flinker Läufer und als guter, aber nicht herausragender Sportler in Erinnerung geblieben. Schwimmen konnte er überhaupt nicht.058 Beim Softball oder Football spielte er zwar mit, zeigte aber wenig Begeisterung für diese Sportarten.

An den Streichen, die er anstellte, gefielen Cassius immer die Ausgelassenheit, aber auch die Grausamkeit, die sich damit verband. Einmal hackte er den Pflaumenbaum seines Vaters um.059 Er konnte den Klang einer Sirene so gut nachahmen, dass Autofahrer am Straßenrand anhielten, die Hälse reckten und nach dem vermeintlich heranbrausenden Polizeifahrzeug Ausschau hielten.060 Er pflückte Tomaten aus dem Gemüsegarten der Familie und warf sie über den Zaun eines Hauses, in dem ein Lehrer wohnte, so dass dessen Gäste bei einer Party im Hinterhof des Gebäudes von den zerplatzenden Tomaten bespritzt wurden. Er band eine Schnur an den Schlafzimmervorhang seiner Eltern, führte die Schnur durch den Flur bis ins Kinderzimmer, wartete, bis die Eltern zu Bett gegangen waren, und ließ dann den Vorhang rascheln. Er hüllte sich in ein Leintuch und tauchte überraschend aus dunklen Ecken des Hauses auf, um seine Mutter zu erschrecken. Die Schelte oder Strafe mochte ausfallen, wie sie wollte, nichts konnte ihn von solchen Streichen abhalten.

Wenn die Jungen in ihrem Übermut und Ungehorsam zu weit gingen, schickte Odessa sie ins Badezimmer, wo Cash die beiden nacheinander übers Knie legte und versohlte. Doch diese Strafen ließen Cassius keineswegs vorsichtiger werden. »Cassius jr. ging immer zuerst und bekam seine Tracht, und gleich danach ging er hinaus und stellte etwas anderes an.«061

Wenn Cassius’ Freunde schildern, wie viel Spaß sie als Kinder hatten, vergessen sie manchmal zu erwähnen, wie stark und wie oft ihr Leben von Diskriminierung und Vorurteilen geprägt war. Dieses Versäumnis mag teilweise darin begründet liegen, dass Cassius’ Freunde und Nachbarn die Diskriminierung als etwas Gegebenes hinnahmen, weil sie so tief in ihrem Alltagsleben verankert war. Ein weiterer Grund mag aber auch sein, dass Schwarze in Louisville Ende der Vierziger- und zu Beginn der Fünfzigerjahre glaubten, sie seien dort besser dran als andere Afroamerikaner, weil sie das Glück hatten, in einer Stadt zu leben, die, um es mit den Worten des aus Louisville stammenden Historikers Tom Owen zu sagen, »einen höflicheren Rassismus« praktizierte.062

Die Mehrheit der Einwohner von Kentucky sympathisierte zwar mit den Konföderierten, doch der Bundesstaat Kentucky sagte sich während des Bürgerkriegs nicht von der Union los. In Louisville kam es in den Jahren von 1865 bis 1930 weder zu Unruhen noch zu Lynchmorden. Im Unterschied zu den meisten anderen Städten des Südens hatte die schwarze Bevölkerungsgruppe in Louisville in den 1870er-Jahren das Wahlrecht erhalten – und dabei blieb es auch.063 Führende Mitglieder der weißen Bevölkerungsgruppe zeigten häufiges und scheinbar auch ernsthaftes Interesse an den Wohn- und Lebensbedingungen ihrer schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürger und spendeten großzügig aus eigenen Geldmitteln für die Unterstützung von Anliegen der Schwarzen. Im Gegenzug erwarteten sie – so wie schon die weißen Sklavenbesitzer, von denen einige von ihnen abstammten – von den Schwarzen natürlich, dass sie sich passiv verhielten und sich mit ihrem Status als Bürger zweiter Klasse klaglos abfanden, ohne weitergehende Ansprüche zu erheben.

Manche weißen Kommunalpolitiker gaben sich herablassend und vertraten die Ansicht, die Schwarzen von Louisville würden ohne geeignete Anleitung und Unterstützung zu ihrer barbarischen afrikanischen Lebensweise zurückkehren. Viele Weiße in Louisville hielten die Rassentrennung für unabänderlich, naturgegeben und unvermeidlich. Andere zeigten sich fortschrittlicher und ernsthaft um Hilfe und Unterstützung bemüht.

Schwarze und weiße Journalisten, die in den Vierziger- und Fünfzigerjahren in die Stadt kamen, stellten nahezu einhellig fest, dass die Schwarzen in Louisville besser behandelt wurden als die schwarze Minderheit im tiefen Süden oder in vielen Städten des Nordens. Sie vergaßen jedoch meist zu erwähnen – weil dieser Zustand als normal hingenommen wurde –, dass die schwarze Bevölkerung keinen gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum, Schulen, Arbeitsplätzen und medizinischer Versorgung hatte. Die Presseleute wiesen auch nicht darauf hin – weil auch das der übliche Umgang war –, dass die schwarze Kundschaft zwar in den großen Kaufhäusern der Stadt Kleidung einkaufen konnte, eine vorherige Anprobe den Schwarzen jedoch verwehrt blieb. Und die Journalisten verzichteten darauf zu erwähnen – weil dieses Motiv so offensichtlich war –, dass viele der wohlhabenden Weißen bei ihrer Unterstützung der Anliegen von Schwarzen von dem Bestreben motiviert waren, einen Aufstand der schwarzen Minderheit zu verhindern.

Dem jungen Cassius Clay konnte nicht entgehen, dass Louisville letztlich zweigeteilt war: Es gab eine Stadt für Schwarze und eine für Weiße. Zu den besten Schulen, den besten Geschäften und den besten Krankenhäusern hatten Schwarze keinen Zugang. Dasselbe galt auch für die meisten Country Clubs und Banken. Schwarze Kinogänger ließ man nur in eine Handvoll der großen Kinos im Stadtzentrum, und auch dort durften sie nur auf die Empore.

Louisville erlebte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wirtschaftsboom. In den Industriebetrieben entstanden Tausende neue Arbeitsplätze. Tabakfabriken, Brennereibetriebe und Reifenhersteller boten feste Arbeitsplätze, in denen schwarze Arbeiter allerdings weniger verdienten als ihre weißen Kollegen, die auch bei Beförderungen routinemäßig den Vorzug erhielten. Das jährliche Durchschnittseinkommen für schwarze Arbeiter lag im Jahr 1949 bei 1251 Dollar, während ihre weißen Kollegen mit 2202 Dollar fast das Doppelte verdienten.064 Schwarzen Arbeitern gab man nicht nur die schlechter bezahlten, sondern auch die schmutzigeren und gefährlicheren Tätigkeiten. Schwarze arbeiteten im Dienst von Weißen oft als Kellner, Caddys und Schuhputzer, also in Tätigkeiten, in denen Fügsamkeit nicht nur verlangt, sondern auch eine Notwendigkeit war, wenn man durchhalten wollte. Für schwarze Frauen standen die Chancen noch schlechter. Eine kleine Minderheit arbeitete als Sekretärinnen, Friseurinnen oder Lehrerinnen, aber 45 Prozent aller berufstätigen schwarzen Frauen in Louisville taten dasselbe wie Odessa Clay – sie gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Bus in die wohlhabenderen Stadtteile, verbrachten dort ihre Arbeitstage als Koch- und Putzhilfen für weiße Familien und bastelten sich aus dem, was die weiße Vorherrschaft ihnen zugestand, eine Identität. Die Essensreste, die sie mit nach Hause nehmen durften, besserten den Speisezettel der eigenen Familie auf, und mit dem Geld, das sie verdienten, bezahlten sie nicht nur die eigenen Rechnungen, sondern kauften auch noch Gebetsbücher für ihre Kirchengemeinden.

Cassius fällte, glaubt man der Erinnerung seiner eigenen Mutter, rasch ein erbarmungsloses Urteil: Die Welt sei nur für die Weißen da. Er erkannte das, lange bevor er es bewusst hätte verstehen können, indem er beobachtete, in welcher Verfassung seine erschöpfte Mutter nach Hause zurückkehrte, nachdem sie weißen Familien den Haushalt besorgt hatte, und jetzt ihre noch verbliebene Energie für die eigene Familie mobilisierte.

Anzeichen für die Ungleichheit waren allgegenwärtig. Die Mordrate unter der schwarzen Bevölkerung in Louisville lag Mitte der Fünfzigerjahre bei rund 56 pro 1000, im Vergleich zu drei pro 1000 unter den Weißen. Bei den natürlichen Todesursachen lag die Sterberate bei der schwarzen Bevölkerung um 50 Prozent über der Quote für die Weißen. Ein energiegeladener junger Bursche, der im West End aufwuchs, mochte solche Fakten nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen, etwas anderes dagegen sehr direkt: Der Fontaine Ferry Park, der beliebteste Vergnügungspark der Stadt, war vom Haus der Familie Clay aus gut zu Fuß erreichbar, aber nur Weiße hatten Zutritt. An den Sommerwochenenden wurde der Park von Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern Louisvilles besucht, die mit dem Auto, der Flussfähre oder der Straßenbahn kamen. Für die schwarzen Kinder der unmittelbaren Nachbarschaft war es mehr als eine unerfüllte Verlockung, dass dieser Ort für sie außer Reichweite blieb; es war eine quälende Erfahrung. Sie mussten jeden Abend zusehen, wie weiße Familien, die sich an einem langen Ausflugstag einen Sonnenbrand geholt hatten, den Park wieder verließen. Es war nicht schwer zu begreifen, wer sich ein Vergnügen gönnen durfte und wer nicht.

»Wir standen am Zaun, aber wir durften nicht rein«, sagte Rudy Clay.065

Der kleine Cassius Clay junior lag oft weinend im Bett und fragte, warum die Schwarzen so viel erdulden mussten.066 Er fragte, warum alle Menschen in seiner Kirche schwarz seien, aber Jesus auf allen Bildern als Weißer dargestellt werde, auch auf den von seinem Vater gemalten Bildern. Auch der Großvater Herman Heaton Clay, der Mann, der zur Zeit der Jahrhundertwende wegen Mordes zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, erzählte dem jungen Cassius Clay von der Diskriminierung. Herman prahlte, als junger Mann sei er ein talentierter Baseballspieler gewesen067 – talentiert genug, um vielleicht sogar Profi zu werden, wenn die Schwarzen damals nicht von den Profiligen ausgeschlossen gewesen wären.

Herman starb 1954, sein Enkel war gerade zwölf Jahre alt. Im gleichen Jahr entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in seinem Grundsatzurteil im Verfahren Brown v. Board of Education, dass die Segregation an öffentlichen Schulen verfassungswidrig sei. Die Reaktion in den Südstaaten erfolgte rasch und fiel brutal aus. Einige Staaten versuchten mithilfe politischer Manöver, Schulen, die die Integration vorantrieben, den Geldhahn zuzudrehen. Im Bundesstaat Mississippi riefen führende weiße Wirtschaftsvertreter und Politiker einen White Citizens Council ins Leben, der die Integration bekämpfen und die weiße Vorherrschaft bewahren sollte. Anführer des Ku-Klux-Klan forderten ihre Anhänger auf, sich gegen die »Bastardisierung« zu wehren, die mit der Integration verbunden sei. Der 14-jährige Emmett Till reiste im Sommer nach dem Urteil in der Rechtssache Brown v. Board of Education von seiner Heimatstadt Chicago in den winzigen 55-Seelen-Ort Money im Mississippi-Delta, um dort Verwandte zu besuchen. Seit die Behörden von Mississippi im Jahr 1882 mit offiziellen Aufzeichnungen begonnen hatten, waren in diesem Bundesstaat mehr als 500 Schwarze gelyncht worden. Der Gouverneur des Staates hatte erst kurz zuvor öffentlich erklärt, Schwarze verdienten das Wahlrecht nicht. Tills Mutter, die ihren Sohn im Sommer 1955 nicht ohne Ängste in den Süden reisen ließ, schärfte ihm ein, es sei wichtig, sich so zu verhalten, wie die weiße Einwohnerschaft von Mississippi das von schwarzen jungen Männern erwarte.

Aber Emmett Till konnte – wie der nur sechs Monate jüngere Cassius Clay jr. – auch keck auftreten. Er ignorierte die Warnung seiner Mutter. Eines Tages stand Emmett Till in Money vor einem Lebensmittelgeschäft und zeigte seinen Freunden ein Foto seiner weißen Freundin in Chicago. Einer der jungen Burschen forderte Emmett daraufhin auf, in den Laden zu gehen und die weiße Kassiererin anzusprechen. Emmett ging darauf ein. Als er den Laden wieder verließ, verabschiedete er sich von der Kassiererin mit den Worten: »Bye, Baby.« Wenige Tage später drangen der Ehemann der Kassiererin und ein weiterer Mann in das Haus von Tills Onkel ein und zerrten den Jungen aus dem Bett. Er wurde mit einer Pistole geschlagen und aufgefordert, um Vergebung zu bitten. Als Emmett sich weigerte, schossen ihm die Mörder in den Kopf. Die Täter versuchten, die Leiche mithilfe eines schweren Ventilators, den sie einer Baumwollentkörnungsmaschine entnommen und mit Stacheldraht am Hals des Opfers befestigt hatten, im Tallahatchie River zu versenken, doch der leblose Körper wurde entdeckt. Eine nur aus Weißen bestehende Geschworenenjury benötigte ganze 67 Minuten für den Freispruch der Angeklagten.

Tills Mutter bestand auf einer Aufbahrung im offenen Sarg, damit alle Welt das verstümmelte Gesicht ihres Sohnes sehen konnte, und die Zeitschrift Jet druckte Fotos von der Beerdigung, die sich unauslöschlich in das Gedächtnis vieler schwarzer Amerikaner einbrannten. Till wurde zu einem Märtyrer der Bürgerrechtsbewegung, zahllose Aktivisten bezogen sich auf sein Schicksal. Nur kurze Zeit nach dem Prozess gegen Tills Mörder weigerte sich Rosa Parks, ihren Sitzplatz in dem für Weiße reservierten Teil eines Busses in Alabama zu räumen, und löste damit landesweite Protestwellen aus.

Cash Clay zeigte seinem Sohn Fotos von Emmett Tills entstelltem Gesicht. Die Botschaft war eindeutig: So wird der weiße Mann mit euch umspringen. Der schwarze Mann kann sich nur mit Geld eine Chance auf Gleichberechtigung und Respekt verschaffen, brachte Cash seinen Söhnen bei.

Cassius Clay jr. nahm sich die Worte seines Vaters zu Herzen. Mit seinen 13 Jahren redete er nicht über Weltverbesserung oder die Linderung der Mühsal seines Volkes. Er redete nicht über seine Ausbildung und die Anstrengung, ohne die es nicht ging, wenn man etwas Sinnvolles mit seinem Leben anfangen wollte. Er redete, so wie sein Vater auch, übers Geldverdienen.

Schon in jungen Jahren sprach er von einem Hunderttausend-Dollar-Haus in bester Lage, schicken Autos in der Garage, von einem Chauffeur, der ihn spazieren fuhr, und einem Koch, der seine Mahlzeiten zubereitete. Er gelobte, seinen Eltern und seinem Bruder jeweils ein eigenes Haus zu kaufen. Auf der Bank wollte er für alle Fälle eine Viertelmillion Dollar deponieren.

Im Sommer 1955, dem Sommer von Emmett Till, hatte er schon eine Vorstellung davon entwickelt, wie er dieses Geld verdienen könnte.

3

Das Fahrrad

Der zwölfjährige Cassius radelte im Oktober 1954 spätnachmittags durch das Stadtzentrum von Louisville, sein Bruder saß auf dem Lenker, ein Freund fuhr neben ihm, als ein plötzlicher Regenschauer die Jungen Schutz suchen ließ.068 Sie flüchteten ins Columbia Auditorium, 324 South 4th Street.

Der Louisville Defender, die Tageszeitung für die schwarze Leserschaft, präsentierte hier gerade eine Ausstellung voller Wunderdinge, eine große Auswahl der neuesten Entwicklungen im Bereich der Haushaltsartikel war zu besichtigen. Cassius interessierte sich keineswegs für die neuesten Küchengeräte, aber die Ausstellung bot eine Zuflucht vor dem Unwetter, und die Jungs hielten sich mit Vergnügen an das kostenlose Popcorn und die Süßigkeiten.069

Es regnete den ganzen Nachmittag, und als Cassius, Rudy und ihr Freund gegen 19 Uhr die Halle verließen, schüttete es immer noch. Aber als sie nach draußen kamen, sahen sie, dass ihre Räder fort waren. Sie suchten den ganzen Block nach den Dieben ab. Cassius fing an zu weinen. »Ich war wütend und hatte außerdem Angst vor meinem Vater«, sagte er.070

Cassius hatte das Fahrrad zu Weihnachten bekommen: ein Schwinn Cruiser Deluxe, rot und weiß lackiert, mit Chromschutzblechen, Chromfelgen, Weißwandreifen und einem großen, roten, raketenförmigen Scheinwerfer. Im Fahrradladen kostete es 60 Dollar, was einem heutigen Preis von etwa 500 Dollar entspricht. Die Clays konnten nicht beiden Jungs ein neues Fahrrad kaufen, also sollten sich Cassius und Rudy dieses eine teilen, eine Übereinkunft, die Cassius ignorierte, so gut es nur ging.071 Für einen Jungen, der in einem der kleinsten Häuser im ganzen Block lebte, der gebrauchte Kleidung trug, in seiner Klasse zu den schlechtesten Schülern zählte und sich bisher in seinem Wohnviertel noch nicht als großer Sportstar hervorgetan hatte, war ein solches Fahrrad ein seltenes und wunderbares Geschenk. Es war ein Statussymbol, möglicherweise das einzige, das er besaß.

Jemand sagte zu den verzweifelten Jungen, sie sollten den Fahrraddiebstahl dem Polizisten anzeigen, der gerade im Untergeschoss der Halle zu finden sei. Die Jungs rannten zurück in das Gebäude und eilten die Treppe hinab. Dort unten trafen sie auf Joe Elsby Martin, einen weißen, glatzköpfigen, großnasigen Streifenpolizisten, der nebenher Boxtrainer war. Martin war nicht im Dienst, sondern trainierte hier im Untergeschoss eine Gruppe von schwarzen und weißen Amateurboxern, die mehrheitlich noch Teenager waren. Diese Sporthalle erschloss dem jungen Cassius eine Welt und entsprach einem Bedürfnis. Der große, niedrige Raum; der intensive Schweißgeruch; das Geräusch von Handschuhen, die auf Sandsäcke, von Handschuhen, die auf Körper trafen; ein Ort, an dem junge Männer Gewalt ausüben konnten, und das unter der Anleitung eines fürsorglichen Erwachsenen, ein Ort, an dem die ebenso wohlgeordneten wie ungerechten Strukturen der Außenwelt keine Rolle spielten. Diese Eindrücke faszinierten Cassius Clay. Er war so überwältigt, dass er, wie er sich erinnerte, »beinahe mein Fahrrad vergaß«.072

Cassius war wütend – »richtig geladen«,073 wie Joe Martin sagte –, er wollte unbedingt den Fahrraddieb aufspüren und ihm eine ordentliche Abreibung verpassen.

Martin hörte ihm ruhig zu. Er war ein gelassener Mensch, der den größten Teil seiner Dienstzeit mit dem Leeren von Parkuhren verbrachte.074 Nebenbei produzierte er eine Sendung für Amateurboxer im Lokalfernsehen, die am Samstagnachmittag unter dem Titel Tomorrow’s Champions bei WAVE-TV in Louisville lief.

Martin musterte Cassius, den 40 Kilo schweren Teenager, und fragte ihn: »Weißt du, wie man boxt?«075

Nein, erwiderte Cassius. Er hatte mit seinem Bruder gekämpft und gelegentlich mit anderen Jungs auf der Straße gerauft, aber er hatte noch nie ein Paar Boxhandschuhe getragen.

»Na, warum kommst du nicht zu uns herunter und fängst an zu trainieren?«, sagte Martin.076

Das persönliche Schicksal ist ein Produkt von Zufällen und bewussten Entscheidungen. Der Zufall führte den jungen Cassius Clay in Joe Martins Boxhalle, aber es war seine eigene Entscheidung, dass er wiederkam. Cassius wurde nicht einfach nur vom Sport angezogen. Seiner Kraft und seinem guten Aussehen hatte er schon immer vertraut. Und er hatte sich schon immer nach Aufmerksamkeit gesehnt. Dass seine schulischen Leistungen ihm weder Ruhm noch Reichtum einbringen würden, war ihm bereits klar geworden. Aber Boxen? Boxen war immer ein Sport für die Leute gewesen, die nach einem Ausweg aus einer Lage suchten, aus der es keinen Ausweg gab.

Cassius erhielt sein Rad nie zurück und bekam auch kein neues mehr. Stattdessen kauften ihm seine Eltern einen Motorroller, mit dem er in hohem Tempo durch die Stadt sauste und sich überall ein- und wieder ausfädelte.077 Weil man bei diesem Gefährt nicht erst in die Pedale treten musste, war es sogar noch besser als ein Fahrrad. Jahre später, als die Geschichte erzählt wurde, wie der junge Boxer seine Laufbahn begann, war dieser Motorroller ein Detail, das häufig unter den Tisch fiel. Der Fahrraddiebstahl haftete am deutlichsten in der Erinnerung, aber auch mit dem Motorroller verband sich eine Geschichte. Dass es ihn gab, bedeutete, dass der junge Cassius für den Verlust seines Fahrrades nicht bestraft wurde, dass man ihn nicht dazu anhielt, sich einen Job zu besorgen und Geld zu verdienen, bis er genug beisammen hatte, um das gestohlene Rad ersetzen zu können. Vielmehr belohnten ihn seine Eltern mit einem noch besseren Fahrzeug, was durchaus den Gedanken aufkommen lässt, dass Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht nicht die Werte waren, auf die in der Familie Clay allergrößten Wert gelegt wurde.

Kurze Zeit nach dem Verlust des Fahrrades saß Cassius zu Hause vor dem Fernseher, als plötzlich Joe Martins Gesicht über die Mattscheibe flimmerte. In der Box-Sendung Tomorrows Champions stand er mit einem seiner Schützlinge in der Ringecke. Mehr brauchte es nicht, um Cassius in die Boxhalle zurückkehren zu lassen. Bei seinem zweiten Besuch stieg er »sofort zu einem älteren Boxer in den Ring«, wie er sich in seiner 1975 erschienenen Autobiografie erinnerte, und bezog Prügel: »Bereits eine Minute später blutete meine Nase. Meine Lippen schmerzten. Mir war schwindlig. Am Ende zog mich jemand aus dem Ring.«078

Als sein Kopf wieder klar war, begann Cassius unter Martins Anleitung mit dem Training, lernte etwas über Beinarbeit, lernte, wie man sich im richtigen Winkel zum Gegner hinstellt und wo man dabei die Hände hält, um den Kopf vor Schaden zu bewahren, wie man sich vor einem Schlag duckt, wie man den Jab mit der Linken und den Cross mit der Rechten schlägt, den Aufwärtshaken, den Haken.

Etwa einen Monat später, am 12. November 1954, stieg er zu seinem ersten Amateurkampf in den Ring, bei dem es über drei Runden ging, zwei Minuten pro Runde. Sein Gegner war ein etwa gleichaltriger weißer Junge namens Ronnie O’Keefe. Cassius gewann knapp, das Kampfrichterurteil fiel nicht einstimmig aus.

Bei diesem Debüt des jungen Boxers wies noch nichts auf ein außergewöhnliches Talent hin. »Er war einfach nur durchschnittlich«, sagte Martin.079 Aber schon bald darauf sah Martin Dinge, die ihm gefielen, Dinge, die einem kein Trainer beibringen kann. Zunächst einmal war Cassius schnell, hatte flinke Fäuste und Füße und ausgezeichnete Reflexe, die es ihm ermöglichten, Schlägen auszuweichen. Und er schien nie müde zu werden. Wenn ihm ein Kopftreffer die Sinne verwirrte, erholte er sich schnell. Wo Schmerz oder Panik andere vielleicht fliehen ließen, schlug er zurück, sein Wille war stärker als die impulsive Gefühlsregung.

Das Boxen weckte bei Cassius etwas völlig Neuartiges: den Ehrgeiz. Für die Schule hatte er sich bis dahin niemals begeistert. Jetzt hatte er zum ersten Mal – abgesehen von gelegentlichem Unfug und Streichen, die er anstellte – etwas entdeckt, was ihn interessierte, etwas, für das er arbeiten und Opfer bringen wollte, etwas, mit dem er ins Fernsehen kam, und der Himmel wusste, wie viele Leute dabei zusahen.

Die Geschichte von Cassius Clays gestohlenem Fahrrad sollte später als Beleg für die Bestimmung des Boxers und das Wunder einer zufälligen Begegnung herhalten, aber sie hat noch eine allgemeinere Bedeutung. Wäre Cassius Clay ein weißer Junge gewesen, hätte der Diebstahl seines Fahrrads und die erste Begegnung mit Joe Martin ebenso gut zu einem Interesse für die Polizeiarbeit führen können. Aber Cassius, der bereits ein sehr klares Verständnis für die Kluft entwickelt hatte, die sich in Amerika zwischen den Schwarzen und Weißen auftat, wusste, dass die Polizei für ihn keine vielversprechende Wahl darstellen würde. Was das weiße Amerika den Schwarzen gestattete und was es von ihnen erwartete, diese Fragen sollten ihn sein Leben lang interessieren.